BIRRA NOSTRA

NOVITÀ, DEGUSTAZIONI, PRODUZIONI, ITINERARI NEL MONDO BIRRARIO

BIRRA E MUSICA

JOHN BARLEYCORN: BIRRA E MUSICA

DELLE TRADIZIONI NEL ROCK di Antonio Boschi

UNIVERSITÀ E RICERCA

LA MALTERIA SPERIMENTALE

DELL’UNIVERSITÀ DI UDINE

di Stefano Buiatti e Paolo Passaghe

MATERIE PRIME

CHI BEVE BIRRA CAMPERÀ CENT’ANNI?

di Luca Pretti

FOCUS

Home brewing: come tarare la strumentazione di Massimo Faraggi

N.2| APRILE 2023 MAGAZINE

COLORI, forme e suoni

Ci sono coppie indissolubili, elementi che quando si incrociano ed entrano in relazione scatenano potenti alchimie. Birra e musica sono una di queste! Da questo numero la famiglia di Birra Nostra Magazine si allarga per ospitare tra le sue pagine la firma di Antonio Boschi, tra le altre cose scrittore, grafico, divulgatore di musica e redattore per la rivista “Il Blues” oltre che socio fondatore di A-Z Blues, società che si occupa di musica blues, musica tradizionale americana e rock. Suo l’articolo di apertura dedicato a John Barleycorn che porta i lettori a scoprire le origini di questo potente legame e che traccia l’avvio di un percorso che ci porterà a conoscere in maniera più approfondita il valore della musica e a renderci più consapevoli di quanto un buon ascolto debba essere sempre accompagnato da una buona birra. Tra i nuovi ingressi merita di essere segnalata anche la collaborazione con l’Università di Udine, nelle figure di Stefano Buiatti e Paolo Passaghe che, dopo le Università di Parma e di Palermo, allarga la qualità dei contributi scientifici sviluppati da studiosi del settore; protagonista di questo numero, la malteria sperimentale avviata nell’ateneo friulano e valorizzata dalla collaborazione con l’Associazione Produttori di Orzo e Malto che riunisce aziende agricole che puntano a valorizzare il comparto cerealicolo. Che poi

non si dica che il mondo della birra non è vivo e fecondo!

I colori sono anche quelli che arrivano dai Paesi Baschi visitati da Eleni Pisano in un viaggio attraverso i sapori tipici di un territorio che merita di essere scoperto ed apprezzato anche nelle sue località meno turistiche. Ad Alberto Grandi e Roberto Muzi il compito di un’analisi sensoriale e degustativa che mette insieme, sempre a proposito di alchimie, la coppia per eccellenza, birra e pizza, e un’insolita accoppiata rappresentata da birra e caffè, in relazione al valore storico di due bibite oggi tanto lontane quanto un tempo tra loro alternative! A Luca Pretti, dottore di ricerca in biotecnologie microbiche e ricercatore del centro Porto Conte Ricerche di Alghero, il compito di capire se alla birra possa spettare il ruolo di elisir di lunga vita, alla luce di uno sviluppo che riconosce anche alla birra lo status di “bevanda funzionale”, ossia contenente sostanze che producono effetti benefici per la salute. L’analisi del mercato, di aspetti legati al marketing o alle caratteristiche tecniche spettano ad esperti nelle varie materie come Simonmattia Riva, Matteo Malacaria, Flavio Boero e Massimo Faraggi in una varietà di articoli pieni di colori, forme e suoni che neanche il più sofisticato caleidoscopio potrebbe produrre!

Buona lettura e buona bevuta!

Professionista della scrittura e della comunicazione, collaboro da dieci anni al progetto Birra Nostra

BIRRA NOSTRA MAGAZINE 1 aprile 2023 Editoriale

MIRKA TOLINI

2 BIRRA NOSTRA MAGAZINE aprile 2023 SEGUICI SU facebook.com/BirraNostraMagazine IN QUESTO NUMERO... EDITORIALE Colori, forme e suoni 1 BIRRA E MUSICA John Barleycorn: la birra e la musica delle tradizioni nel rock 4 di Antonio Boschi MARKETING Le 4P del marketing mix 10 di Matteo Malacaria ABBINAMENTI La pizza alla romana (L’elementare) 16 di Roberto Muzi MATERIE PRIME Chi beve birra camperà cent’anni? 22 di Luca Pretti La qualità in microbirrificio 28 di Flavio Boero MERCATO I dolori del giovane publican 34 di Simonmattia Riva 4 22 16 10 NOVITÀ, DEGUSTAZIONI, PRODUZIONI, ITINERARI

MAGAZINE

NEL MONDO BIRRARIO

BIRRA NOSTRA

Birra Nostra Magazine - Bimestrale Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Verona in data 22 novembre 2013 al n. 2001 del Registro della Stampa

Direttore Responsabile

Mirka Tolini

Comitato di Redazione

Davide Bertinotti, Luca Grandi redazione@birranostra.it

Hanno contribuito a questo numero

Flavio Boero, Antonio Boschi, Stefano Buiatti, Massimo Faraggi, Alberto Grandi, Matteo Malacaria, Roberto Muzi, Paolo Passaghe, Eleni Pisano, Luca Pretti, Simonmattia Riva.

Quine Srl

Iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione n. 12191

Costantino Cialfi - Direttore Commerciale c.cialfi@lswr.it - tel. +39 3466705086

Coordinamento editoriale

Chiara Scelsi c.scelsi@lswr.it

PUBBLICITÀ commerciale@birranostra.it

TRAFFICO

Ornella Foletti ornella.foletti@quine.it Tel. +39 3427968897

Impaginazione

LIFE - LSWR Group

Produzione Antonio Iovene

Stampa

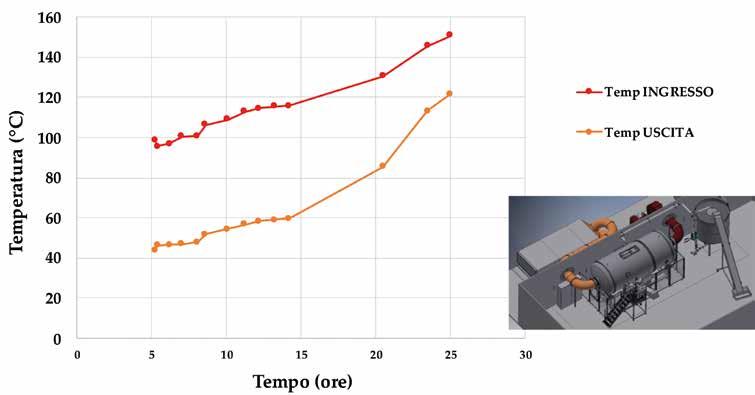

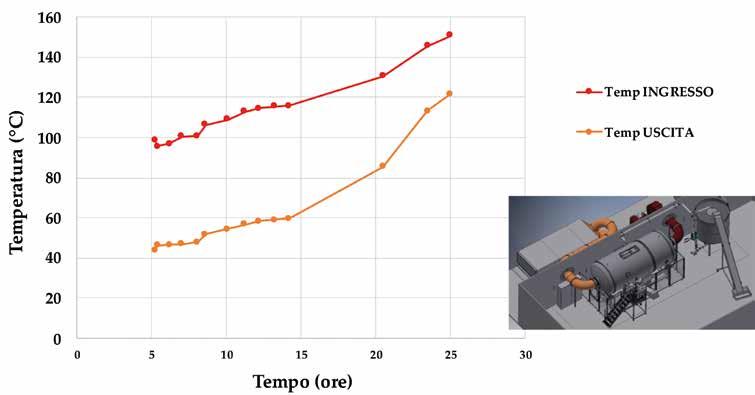

Tipolitografia Pagani - Passirano (BS)

Archivio immagini

Shutterstock

Foto di copertina di Sofie Delauw

Redazione Simone Ciapparelli s.ciapparelli@lswr.it

ABBONAMENTI

Quine srl, Via G. Spadolini, 7 20141 Milano – Italy

Tel. +39 02 88184.117 www.quine.it

Sara Biscaro abbonamenti@quine.it

Birra Nostra Magazine è frutto della collaborazione tra Birra Nostra e MoBI - Movimento Birrario Italiano www.birranostra.it - www.movimentobirra.it

Tutto il materiale pubblicato dalla rivista (articoli e loro traduzioni, nonché immagini e illustrazioni) non può essere riprodotto da terzi senza espressa autorizzazione dell’Editore. Manoscritti, testi, foto e altri materiali inviati alla redazione, anche se non pubblicati, non verranno restituiti. Tutti i marchi sono registrati.

INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR 2016/679

Si rende noto che i dati in nostro possesso liberamente ottenuti per poter effettuare i servizi relativi a spedizioni, abbonamenti e similari, sono utilizzati secondo quanto previsto dal GDPR 2016/679. Titolare del trattamento è Quine srl, via Spadolini, 7 - 20141 Milano (info@quine.it). Si comunica inoltre che i dati personali sono contenuti presso la nostra sede in apposita banca dati di cui è responsabile Quine srl e cui è possibile rivolgersi per l’eventuale esercizio dei diritti previsti dal D.Legs 196/2003. © Quine srl - Milano

BIRRA NOSTRA MAGAZINE 3 aprile 2023 STORIA E TRADIZIONI

e caffè: uno strano confronto durato due secoli 40 di Alberto Grandi UNIVERSITÀ E RICERCA La malteria sperimentale dell’università di Udine 46 di Stefano Buiatti e Paolo Passaghe TURISMO BIRRARIO Viaggio tra le birre dei Paesi Baschi 52 di Eleni Pisano

Densimetro e rifrattometro, come tararli 58 di Massimo Faraggi

DAL MONDO BIRRARIO

SCRITTO PER NOI

Birra

HOMEBREWING

NOVITÀ

HANNO

52

40

JOHN BARLEYCORN La birra e la musica delle tradizioni nel rock

Un bel giorno, nella primavera del 1966, molte persone dell’area di Chicago, prima, e di mezzo mondo, poi, ebbero la possibilità di far scorrere la puntina del proprio giradischi sulle tracce scolpite nel vinile “The Real Folk Blues” del già celebre artista ame-

ricano John Lee Hooker, ed uscito sul mercato discografico grazie all’etichetta Chess Records che già dalla fine degli anni ’50 aveva intravisto nel bluesman di Clarksdale, Mississippi, una delle figure di spicco dell’allora fiorente panorama blues della “Windy City”.

Quasi in chiusura della seconda facciata, il cantante e chitarrista padre del boogie blues, accompagnato dal piano di Lafayette Leake, dalla chitarra di Eddie Burns più una non ben identificata sezione ritmica, ci propone una bellissima versione di “One Bourbon, One Scotch,

4 BIRRA NOSTRA MAGAZINE aprile 2023

BIRRA E MUSICA

di Antonio Boschi

One Beer” brano scritto originariamente da Rudy Toombs e registrato da Amos Milburn nel 1953.

Una

storica accoppiata

Anche la birra è protagonista in un testo di una canzone e non è la prima volta e nemmeno sarà l’ultima, perché birra e musica sono legate da un filo indissolubile, anche se la cosa non era certamente voluta o progettata con fini di lucro o quant’altro. Ma è impossibile non riuscire ad immaginare di ascoltare musica, sia live che su disco, senza che ti venga voglia di assaporare una birra di qualità, senza quella piacevolezza di poter abbinare il gusto della nostra bevanda preferita ad accompagnare il fruire di note musicali che ci regalano emozioni. Si possono fare tantissimi ragionamenti su questa ormai storica accoppiata, a partire dalla qualità spesso pessima della birra proposta agli spettacoli live, specialmente quelli che attirano tanto pubblico, ma ci sono - fortunatamentetante occasioni dove la buona musica è abbinata ad una preziosa scelta di birra, soprattutto artigianale di alto livello. Questo aspetto, fortunatamente sempre più frequente, ci ha fatto pensare ad una nuova rubrica dedicata alla musica, con consigli per gli ascolti - magari casalinghi - dove poter dare una giusta “colonna sonora” ad uno dei nostri passatempi preferiti, ovvero quello di gustare una prelibata birra in perfetto relax. La birra protagonista - ma non necessariamente - in canzoni o album che hanno fatto la storia della musica moderna, oppure in dischi non diventati famosi come meritavano ma che andrebbero riscoperti.

Rock, blues, country, jazz, musica angloscoto-irlandese e delle tradizioni USA…

Tutte sonorità che da tempo si accompagnano al bere una birra, con calma e con attenzione, e se nelle pagine della rivista potete trovare tutti i consigli su quali birre scegliere o come gustarle nel modo più corretto, in questa rubrica cercheremo di darvi le indicazioni e gli stimoli giusti per ascoltare brani musicali

che pensiamo possano essere ideali per trascorrere un piccolo momento di puro godimento personale.

La musica è stata una delle prime forme di comunicazione per l’uomo, così come la birra una delle prime bevande alcoliche prodotte. Questo lo possiamo trovare anche in vecchie ballate della tradizione anglosassone, ad esempio, che fortunatamente sono arrivate ai giorni nostri grazie al lavoro di alcuni ricercatori che hanno avuto l’intelligenza e la pazienza di andare a recuperare materiale storico. Pensiamo, sempre, che in tantissimi aspetti della cultura

popolare la canzone non era solamente un modo per divertirsi ma, anche, una forma di comunicazione su quanto accadeva. Insomma, i vari cantori erano una sorta di moderni giornalisti che attraverso le parole dei loro brani proposti raccontavano storie locali, descrivendo avvenimenti - spesso cruenti - portando la notizia nelle piazze e nelle zone dei vari spettacoli.

Testi e armonie che hanno fatto il giro del mondo, attraversando Oceani per arrivare persino nel nuovo continente americano e dove, addirittura, sono state ritrovate le uniche tracce ancor oggi

BIRRA NOSTRA MAGAZINE 5 aprile 2023 BIRRA E MUSICA

John Lee Hooker

esistenti, soprattutto nelle aree più rurali come quelle dei Monti Appalachi. Un chiaro esempio lo abbiamo grazie alle raccolte dell’etnomusicologo britannico Cecil J. Sharp (1859-1924) che affrontò un periglioso viaggio lungo la lunghissima catena montuosa statunitense, quasi abbandonata da Dio, per recuperare armonie ormai perdute e che possiamo ancor oggi consultare nel preziosissimo

John Barleycorn Must Die

Canzoni che rappresentano una chiara fotografia dell’epoca e di come la popolazione, in questo caso britannica, vivesse. Una raccolta che ha, successivamente, influenzato la “nuova musica” che ha attinto a piene mani da questa

monumentale opera, regalandoci tutto quello che è stato, per esempio, l’esplosione della musica folk tra la fine degli anni ’50 e i ’60. Un caso molto noto è la canzone che dà il titolo all’album più celebre della band britannica dei Traffic, quella “John Barleycorn Must Die” ancora oggi pietra miliare della musica rock. Ed ecco che compare la birra poiché in questa ballata di origine inglese e scozzese - elencata col numero 164 nel Round Folk Song Index, compilato da Steve Roud, ex bibliotecario del London Borough of Croydon - l’orzo è il protagonista assoluto di questa canzone che cela al suo interno una metafora, ovvero la vera personificazione di questo cereale e delle bevande alcoliche che da esso si ricavano: birra, appunto, e whisky. All’interno del brano John Barleycorn subisce chiaramente una serie di umiliazioni, dei veri e propri attacchi sino ad incontrare addirittura la morte. Umiliazioni che, nella metafora, stanno a sottintendere le varie fasi di lavorazione dell’orzo, dalla mietitura alla maltazione.

Non si conosce con certezza quando questo brano sia stato scritto la prima volta, ci sono però tracce già nel 1568 quando John Barleycorn aveva ancora il nome di Allan-a-Maut in una canzone scozzese, mentre viene menzionato per la prima volta col suo nome, che ancora oggi conosciamo, nel 1624 questa volta in Inghilterra. Tracce del testo le troviamo anche nella vicina Irlanda dalle cui coste, molto facilmente, è salpata attraversando l’Oceano per giungere fino in America. Cambiavano alcuni aspetti ma la sostanza, alla fine, rimaneva sempre quella, ovvero la produzione di birra o whisky, bevande che non sono mai mancate nella cultura anglosassone. La versione più nota e di maggior successo è quella, come dicevamo, proposta dai Traffic che va ad impreziosire uno degli album fondamentali per chi ama la musica di un’epoca che ha fatto la storia e che vede in Steve Winwood uno dei protagonisti assoluti.

6 BIRRA NOSTRA MAGAZINE aprile 2023 BIRRA E MUSICA

volume “English Folk Songs from the Southern Appalachians”.

Cecil Sharp House a Londra, sede di The English Folk Dance and Song Society

Un artista da riscoprire

In Italia, Winwood non ha forse goduto della giusta considerazione - senza essere certamente sottovalutato - ma mai osannato come altri suoi colleghi, forse anche per un carattere schivo e riservato. Eppure, pensiamo, sia uno di quelli da mettere sul gradino più alto di un ipotetico podio. Eccelso tastierista - pianoforte oppure Hammond B3 - tra i più creativi e dotati di originalità, grandissimo chitarrista e con una delle più belle voci del firmamento musicale, ha anche dalla sua una grande scrittura che lo ha visto comporre pezzi memorabili della scena musicale dagli anni ’60 quando, appena diciassettenne, scrisse la hit “Gimme Some Lovin’” assieme al gruppo nel quale militava all’epoca: The Spencer Davis Group.

Il brano fu capace di raggiungere i primissimi posti delle classifiche radio USA nella sezione dedicata alla musica afroamericana dove, tra l’altro, nessuno immaginò che potesse essere di un bianco (per di più minorenne) quella voce così ricca di groove

L’aver vissuto in Inghilterra in quegli importanti anni per il British Blues fu un piccolo colpo di fortuna che gli permi-

se di fare esperienze al fianco di fondamentali artisti dell’epoca, sia locali che arrivati direttamente dagli States, come Howling Wolf, Muddy Waters, Sonny Boy Williamson, John Lee Hooker ma, anche, Jimi Hendrix (è di Winwood la parte di Hammond nella celebre versione di “Voodoo Chile”), di Joe Cocker e dell’amico Eric Clapton col quale costituì, nel

1969, il supergruppo Blind Faith e per il quale compose la meravigliosa “Can’t Find My Way Home”.

Questo in una pausa riflessiva del suo progetto principale, Traffic, dal qualedopo l’album iniziale “Mr. Fantasy” e il seguente omonimo “Traffic” - si separò (mettendo alla luce l’album postumo “Last Exit”) per poi ritrovarsi nel 1970

BIRRA NOSTRA MAGAZINE 7 aprile 2023 BIRRA E MUSICA

Steve Winwood

per registrare quello che per tanti è il lavoro più rappresentativo: “John Barleycorn Must Die”, che inizialmente era previsto a nome del solo Winwood, ma il ritorno di Jim Capaldi e Chris Wood consigliò di recuperare lo storico marchio. Meno psichedelico dei precedenti lavori, questo disco è una esplosiva miscela di jazz, progressive, folk e rock dove in sei soli brani emerge l’immensità composi-

tiva di Winwood, autore di tutti i brani con l’aiuto di Capaldi.

Si parte con uno dei più bei riff di pianoforte supportato dall’organo Hammond in “Glad” che per 7 minuti macina suoni in un perfetto incastro di strumenti fino ad arrivare in una sorta di limbo psichedelico che precede e lancia la seguente “Freedom Rider” dove possiamo sentire la voce black di Steve in una disperata esecuzione dall’assoluta bellezza, mentre tutti gli strumenti arrivano, in un magnifico crescendo, a costruire un finale muro sonoro. Il brano che chiude la prima facciata è “Empty Pages” dai toni prettamente soul giocata magistralmente sulle tastiere del leader. Il lato B si apre con “Stranger To Himself”, ballata molto “southern” con un acido solo di chitarra che mette in grande evidenza l’abilità ma, soprattutto, gusto e personalità del Winwood chitarrista. Ed eccoci ad inoltrarci nella storia della musica con la seguente “John Barleycorn”, la bellissima folk ballad nella quale riecheggia la tradizione popolare inglese su una bellissima chitarra acu-

stica accompagnata dal flauto di Chris Wood. Chiude l’album “Every Mother’s Son”, un blues di grandissimo spessore dove la band risulta essere stellare, e un solo di organo di gran classe. Un disco, questo, che rimarrà in eterno nella storia della musica e che nella ristampa in CD contiene ben quattro bonus tracks, le inedite “I Just Want You To Know” e “Sittin’ Here Thinkin’ Of My Love” decisamente minori e che provengono dalle sessions precedenti all’arrivo di Capaldi e Woods, oltre a due versioni registrate live al Fillmore East di NYC nel mese di novembre, con il grande Bill Graham che presenta la formazione e via verso un’interessante “Who Knows What Tomorrow May Bring” seguita da una sempre grande versione di “Glad”.

Disco imperdibile, ideale per una serata in solitudine o in buona compagnia ma - certamente - con una birra di qualità. Provatelo e chissà che il fantasma di John Barleycorn non decida di venire a sedersi accanto a voi per gustarsi questa ennesima versione di una canzone che parla di lui. ★

8 BIRRA NOSTRA MAGAZINE aprile 2023

BIRRA E MUSICA

Copertina del disco John Barleycorn Must Die (1970)

MACCHINE IMBOTTIGLIATRICI 1.000-20.000 B/H fraz. Cappelli 33/b, 12040 Ceresole d’Alba (Cn) tel. +39 0172 574 416 - fax +39 0172 574 088 email: gai@gai1946.com - www.gai1946.com Scriba Studio / ph Paolo Marchisio Qualità la progettiamo, la costruiamo, la imbottigliamo

LE 4P DEL MARKETING MIX

Un nuovo modo di vedere (e bere) la birra artigianale

Alzi la mano chi conosce le 4P del Marketing Mix. Nessuno? Bene, facciamo un passo indietro affinché si possa essere tutti sulla stessa pagina, introducendo prima il concetto di Marketing Mix e poi successivamente entrando nel dettaglio delle singole voci. Al termine di questa boriosa ma necessaria introduzione capirai dove voglio arrivare. Pronto? Partiamo!

Dunque, il Marketing Mix viene definito – riporto quella, tra le tante definizioni esistenti, che reputo essere più rappresentativa – l’insieme delle leve di marketing che l’impresa definisce e impiega per soddisfare il consumatore e raggiungere i propri obiettivi di mercato. Si tratta

quindi di un insieme, un paniere di strumenti sui quali si ha un diretto controllo aziendale, e che quindi si differenziano da tutti i fattori cosiddetti esogeni, ovverosia esterni e che esulano dal controllo aziendale, che l’impresa subisce più o meno passivamente. Bene, adesso che abbiamo definito questo paniere di leve la domanda che sorge spontanea è: quali sono queste fantomatiche leve?

Philip Kotler, il Kuaska del marketing per intenderci, è colui che ha coniato l’espressione e individuato le 4P anche se a onor del vero, pur con le dovute differenze, in principio furono teorizzate da Jerome McCarthy. Le 4P in questione corrispondono a Prezzo,

10 BIRRA NOSTRA MAGAZINE aprile 2023

MARKETING di Matteo Malacaria

Prodotto, Promozione e Distribuzione (dall’inglese Placement). Questa teoria, trita e ritrita, più volte rivista e ampliata - oggi qualcuno addirittura parla delle 7P - rappresenta una pietra miliare del marketing e la base del successo di ogni impresa che si rispetti. Ho voluto rendertene partecipe per uno scopo ben preciso: farti comprendere quanto al mercato della birra artigianale italiana manchino, appunto, le basi.

La leva del prodotto

Partiamo dalla prima riflessione in merito: com’è possibile che il Prodotto sia considerato una leva di marketing?

Questa è la domanda che potrebbe porsi chi non ha letto i miei articoli precedenti (vedi Birra Nostra Magazine 2022) in cui provavo a informare i lettori sul fatto che “fare marketing” è ben diverso da “fare comunicazione”, né tantomeno si può ridurre a “vendere l’anima al diavolo pur di fare cassa”. Fare marketing significa “fare mercato”. Punto. In questa espressione, semplice e concisa, si raccoglie invero un mondo fatto di infinite possibilità, tutte assorbite all’ampio raggio di azione del marketing. Ecco perché, quando un birrificio artigianale alquanto tradizionale si scontra con le bislacche azioni di promozione attivate dalla concorrenza, sostiene - e praticamente accusa - il concorrente di pratica sleale: fare marketing anziché fare prodotto. E qui casca l’asino, perché abbiamo appena detto - pardon, Mister Kotler ha detto - che il prodotto è una leva di marketing tanto quanto lo sono promozione, prezzo e distribuzione. Ma allora perché serpeggia così tanto malumore quelle rare volte in cui si assiste a un uso così peculiare di codeste leve? I più maliziosi direbbero l’invidia da parte di chi “non ci ha pensato prima”, la verità è che su questo tema regna il caos. La maggior parte della confusione riguarda il concetto stesso di marketing, che per certi versi ricalca la stessa confusione che serpeggia ancora oggi nel consumatore medio quando

si trova ad affrontare la distinzione tra birra artigianale e birra industriale. C’è tuttavia una differenza, una clamorosa differenza: mentre la confusione tra birra industriale e artigianale è responsabilità di noialtri, inesperti nell’utilizzo della leva della Promozione, la confusione sul marketing, invece, è dovuta alle pregresse lacune, alla mancanza di studi appositi e di conoscenze sul tema, nonostante si tratti delle basi dell’attività di impresa.

Il secondo spunto di riflessione riguarda il fatto che, se si prova ad analizzare il comportamento degli attori di mercato, ossia dei birrifici artigianali, con riferimento alle summenzionate leve, è possibile avere un’idea più chiara di quelle che sono le diffuse tendenze improprie, gli errori e tutta quella marea di opportunità che ripetutamente vanno perdute, un po’ come i fondi stanziati dall’Europa per il sostegno del comparto imprenditoriale italiano. In questo dato di fatto, testimoniato dalle statistiche che confermano la pressoché totale immobilità del consumo pro-capite italiano di birra artigianale - il quale non solo rimane stabile da molti anni a

questa parte, si attesta anche ben al di sotto dei paesi più virtuosi - dimostra il principale limite di questo mercato: l’incapacità di guardare oltre.

Il piccolo birrificio made in Italy è bello, romantico, affascinante… Possiamo riempirlo di complimenti sotto l’aspetto puramente estetico, per converso bisogna ammettere che non è coraggioso, essendosi sempre accontentato di ragionare in piccolo, limitandosi a curare il proprio circoscritto giardino. Il risultato di questa diffusa tendenza è che oggi l’Italia possiede birrifici sparsi a destra e a manca lungo tutto lo stivale, eppure nessuno di questi vanta una produzione che sia anche solo lontanamente paragonabile ai colossi mondiali, anch’essi sempre e comunque artigianali. Che ci piaccia o no, in Italia ce la cantiamo e ce la beviamo da soli.

Ragionare in prospettiva

Di recente mi è parso davvero triste un episodio occorso a seguito di una delle più importanti kermesse di settore. Rimangono a me sconosciuti - fortunatamente - i particolari, tuttavia sono stato testimone dello sfogo riversato

BIRRA NOSTRA MAGAZINE 11 aprile 2023 MARKETING

sui social forse con troppa leggerezza. Non entro nei dettagli, tuttavia mi permetto di menzionarlo per avvalorare la mia arringa. È accaduto che un singolo individuo, uno chiunque che bazzica il mondo della birra artigianale, si è lasciato andare in un pianto dirotto a seguito della manifestazione, additando la colpa a un mondo che non lo considerava abbastanza. Uno sfogo doppiamente sbagliato: eticamente, se così possiamo dire, poiché fatto sulla piazza sbagliata; e concettualmente, perché trovo assai curioso che il singolo individuo debba pretendere l’attenzione da parte del collettivo, figurarsi dell’intero mercato della birra artigianale. La mia personalissima chiave di lettura è che a furia di frequentarci sempre tra i soliti quattro gatti e di incontrarci durante questa o l’altra occasione, ci siamo intimamente convinti di essere protagonisti di questo

settore. Peccato che siamo solo spettatori. Basti pensare alla totale ininfluenza del peso del singolo consumatore nel mercato della birra industriale, che con le dovute differenze dovrebbe essere il benchmark per il mondo della birra artigianale. A rendere ancora più drammatico il fenomeno di puro egoismo, c’è da dire che la stessa platea di spettatori di cui facciamo parte dovrebbe essere ben più estesa. Torniamo così al fatto che siamo sempre e solo noi, i soliti noti, a far fuori qualche birra alla settimana. Giusto per fare un termine di paragone, mentre l’industria riempie e fa straripare gli stadi, noi del settore artigianale è già tanto se riusciamo a riempire gli spalti di un teatro. E ritorno al succo della questione: non ragioniamo in prospettiva. Basterebbe utilizzare correttamente le suddette 4P per riuscire nell’intento. Il Prodotto è già di per sé tangibile e ricco

di intrinseco successo, giacché con il suo peculiare carattere la birra artigianale ha certamente la capacità di affascinare, incuriosire, fare innamorare al primo sorso. Esattamente come per il sottoscritto, invaghitosi della birra dopo un illuminante assaggio, sono sempre più le persone che decidono di frequentare corsi di degustazione poiché interessati a vivere un approccio più consapevole con una bevanda dalle sfumature prima ignote. Poi subentra il Prezzo, e qui si apre un’altra parentesi che non farei in tempo ad argomentare in questa sede, ma che ho già parzialmente espresso altrove. Là fuori è pieno di esempi di Prodotto che hanno un Prezzo ben al di sopra del valore di produzione. Aggiungiamoci il margine di profitto, va bene, ma tutto il resto cos’è, aria fritta? E no, caro mio, il margine esistente tra costo di produzione e ricavo di vendita si chia-

12 BIRRA NOSTRA MAGAZINE aprile 2023

MARKETING

ma semplicemente brand. Una solida e rispettabile - se non addirittura iconica - immagine aziendale dà al prodotto o servizio un valore aggiunto, che il consumatore apprezza e a fronte del quale è disposto a pagare più. Un esempio eclatante, giusto per rendere l’idea: perché una bottiglia Cantillon costa molto di più rispetto ad altre bottiglie simili? Perché la domanda è alimentata dal desiderio di possedere il brand e solo in maniera residuale dalla voglia di assaporare la bontà del contenuto. L’esempio che porto sempre ai miei alunni per rendere intellegibile il concetto è il paragone tra una tuta Nike e una della Kappa: a parità di tessuto e di design, la differenza di prezzo è data dal logo impresso. Stiamo verosimilmente disposti a pagare anche il doppio per una tuta Nike, perché in quel nome, in quel logo e in quel prodotto si riversa tutto il lavoro fatto negli anni da parte dell’impresa per la costruzione di una propria Brand Reputation. Ritornando alla birra, quindi, il problema non è

tanto che la birra artigianale costa più di quello industriale, il problema è che i birrifici non sono riusciti (ancora) a crearsi una loro identità e a monetizzarla, e di conseguenza faticano a giustificare il differenziale di prezzo. Una pezza è parzialmente data dai diffusi riferimenti alla qualità, che tuttavia ti ricordo essere un fattore ininfluente se prima non si lavora sulla percezione di qualità. Il che rimanda alla terza P…

Promozione = comunicazione

La Promozione è la leva che più di tutte può essere considerata espressione del marketing, perlomeno secondo l’accezione comune, seguita immediatamente dalla Distribuzione, che più delle altre evidenzia il ridotto raggio d’azione del comparto attuale. Da una parte occorre innanzitutto rivedere integralmente l’approccio, capovolgendolo completamente: la promozione/comunicazione non va intesa a fini istituzionali, né tanto meno limitarsi a sottolineare solo ed esclusivamente gli aspetti più squisi-

tamente qualitativi; il nuovo approccio deve pensare in grande, creare campagne pubblicitarie che lascino il segno, che facciano parlare di sé prima ancora che del prodotto.

In oltre trent’anni di birra artigianale italiana è mancato il sensazionalismo, il coraggio di bussare alla porta degli italiani con iniziative diverse dal classico produco-quindi-vendo. Restare nella propria comfort-zone è bello, piacevole, confortante, ma non sostenibile, e qualcuno ne ha fortunatamente preso coscienza. Adesso ci sarebbe bisogno che quel qualcuno diventino tutti e il gioco è fatto. Ragionare in piccolo va bene solo e soltanto in un mercato non in espansione, dove non sussiste il rischio di saturazione e dove non nascono nuovi concorrenti un giorno sì e l’altro pure. E per favore, non venire a dirmi che quando il prodotto è tradizionale la Promozione deve comportarsi di conseguenza, perché mi basta menzionare Taffo e la sua straordinaria capacità di distruggere un tabù secolare per contraddirti. Vuoi un esempio che riguardi più da vicino la birra artigianale? Detto, fatto: le pizzerie, come anche le attività a vocazione agricola, stanno vivendo oggi una nuova primavera. Si sono scrollate di dosso le ragnatele e hanno saputo rivedere il loro modo di fare impresa, grazie anche all’apporto di giovani imprenditori che hanno apportato innovazioni di prodotto, di processo e anche di concetto. Oggi ci sono attività agricole che sono fenomeni di rilevanza sociale, così come pizzerie osannate alla stessa stregua di locali stellati. Dici niente!

Non mi stancherò mai di sottolineare che il male del marketing è chi lo utilizza come bluff, puntando tutto sull’apparenza senza un briciolo di sostanza. Questa pratica, purtroppo assai diffusa ed erroneamente considerata “fare marketing”, in realtà poco c’entra con la materia in oggetto. Giacché fare marketing significa fare mercato, vendere con il solo scopo di monetizzare “tutto e subito” non aiuta a conseguire quest’obiettivo. Una vol-

14 BIRRA NOSTRA MAGAZINE aprile 2023 MARKETING

ta, forse, questa pratica funzionava, ma stiamo parlando degli albori del marketing, degli anni ’50. Oggi è tutta un’altra storia. Oggi fare marketing significa costruire relazioni salde, rapporti di reciproco valore che motivino le persone a favoreggiare un prodotto rispetto a un altro nel rispetto di uno specifico brand. Il mio invito, rivolto a chi la birra la fa buona per davvero, è appunto di iniziare

a ragionare in grande, da imprenditori e non solo da birrai, nella consapevolezza che non sempre “piccolo è bello”: a volte è semplicemente sfigato.

Il pensiero al consumatore

Concludo facendoti una domanda: abbiamo parlato di Promozione, quale credi che sia il suo oggetto? La birra, vero? Ecco un altro errore da novizi:

vendere birra parlando di birra è roba da poppanti. Le grandi aziende, dal settore birrario a quello dell’abbigliamento sportivo, ci insegnano che la promozione/comunicazione di brand ha come oggetto il consumatore. È lui il vero protagonista della storia d’impresa, ed è colui che decreta il successo oppure il fallimento di ogni iniziativa di marketing. Lungi da me condividere il vecchio adito secondo cui “il cliente ha sempre ragione”. Con quanto appena espresso vorrei semplicemente sottolineare che comunicare per vendere oggi non ha più alcun effetto, se non su una ristretta cerchia di consumatori a cui il prodotto piace. I soliti noti, appunto. Per andare oltre, per arrivare alle grandi masse critiche di consumatori, occorre rivedere l’attuale Promozione di settore e i suoi due interlocutori: da una parte il brand, non più il birrificio, dall’altra il consumatore, non più il prodotto. Un esempio eclatante su tutti: BrewDog. Anche loro, oggi colossi a cavallo tra l’artigianale e l’industriale, all’inizio erano quattro gatti, anzi due persone e un cane. Tuttavia hanno sempre saputo guardare in prospettiva, utilizzando la birra come mezzo - e non come fine - per raggiungere i loro scopi: creare un brand di successo. Il fatto che là fuori sia pieno di BrewDog Bar e di consumatori che si comportano da ambasciatori del marchio è la dimostrazione tangibile del loro successo. Il nome stesso individua come tutto fosse frutto di una strategia ben studiata, della volontà di non essere un birrificio tra i tanti, bensì di essere il riferimento per tutti coloro i quali vogliono partecipare alla “rivoluzione” della birra artigianale. Checché se ne dica, anche se non esistono più le Punk IPA di una volta, ai piani alti di BrewDog poco importa finché il mercato dà segnali di apprezzamento e crescita. Questo, come altri esempi virtuosi - in Italia, tra tutti, spicca Cr/Ak - dimostra che prima di pensare ai quattro ingredienti per fare la birra bisognerebbe pensare alle 4P del Marketing Mix. Meditate, gente, meditate!★

BIRRA NOSTRA MAGAZINE 15 aprile 2023 MARKETING

LA PIZZA ALLA ROMANA (L’elementare)

La pizza tonda, passione irresistibile. Questo semplice disco di pasta lievitata, fatto con acqua, farina e sale, lavorato con le mani, concedendogli tempo, reso finalmente edibile dal fuoco, risulta irrimediabilmente attrattivo. Per noi italiani, poi… Nonostante negli USA molti credano che la pizza sia stata inventata lì e nonostante la sua creazione e diffusione siano piuttosto recenti, possiamo dire che per noi del Belpaese è praticamente un cibo genetico.

A partire dalla città di Napoli, con cui vanta un legame unico, viscerale. Qui è stato trovato il primo documento, datato 1799, che certifica l’esistenza della figura del pizzaiuolo: lavoro così umile e poco considerato da non poter avere la propria corporazione di mestiere. Nel suo dizionario italiano del 1905, il lessicografo Alfredo Panzini è il primo a definire in modo corretto non solo la pizza, ma anche, il suo luogo di consumo, la pizzeria. Anche se, ancora per un bel

po’, questo straordinario cibo rimarrà un fenomeno limitato al contesto partenopeo. Nel 1884, ne Il ventre di Napoli, Matilde Serao aveva scritto: “Un giorno un industriale napoletano ebbe un’idea. Sapendo che la pizza è una delle adorazioni culinarie napoletane, sapendo che la colonia napoletana in Roma è larghissima, pensò di aprire una pizzeria a Roma. […] Sulle prime la folla vi accorse, poi andò scemando. La pizza, tolta al suo ambiente napoletano, pareva una

16 BIRRA NOSTRA MAGAZINE aprile 2023 ABBINAMENTI

di Roberto Muzi

stonatura, e rappresentava una indigestione; il suo astro impallidì e tramontò, in Roma; pianta esotica, morì in questa solennità romana”.

La diffusione a livello italiano (e internazionale) avviene solo nel secondo dopoguerra, con l’emigrazione napoletana e la creazione di un vero mercato nazionale, e grazie a un contesto di imponenti cambiamenti economici, sociali e culturali, che vedono nascere e crescere un pubblico cittadino perfetto per la fascia di mercato delle pizzerie: voglia di uscire, nuove abitudini serali, ambienti confidenziali, Scarsa possibilità di spesa.

L’attualità parla di una presenza capillare delle pizzerie, con pochi posti, però, va detto con onestà, dove si mangia una pizza con ingredienti selezionati, lievitazioni e cotture corrette, realizzata con dedizione, competenza, gioia. Allo stesso tempo, dobbiamo raccontare di un numero piccolo, ma crescente di locali condotti in maniera virtuosa, con una proposta originale di impasti, ricette e accompagnamenti alcolici.

E proprio a quest’ultimo aspetto vogliamo dedicarci.

Lo storico matrimonio tra birra e pizza, in realtà scaturito da limitazioni legali (originariamente nelle pizzerie non si potevano servire bevande con gradazioni superiori all’8%), è poi divenuto inscindibile (e non scevro da storture e pessimi luoghi comuni). Roma, probabilmente per via dell’esplosione del consumo di artigianali, è divenuta uno dei punti principali di idee, tecniche e progetti imprenditoriali originali e notevoli. A partire dalla metà degli anni 2000, grazie soprattutto al modo tutto nuovo con cui Gabriele Bonci ha reinterpretato la pizza al taglio (importanza alla materia prima, condimenti arditi, capacità comunicativa) e Giancarlo Casa e Stefano Callegari hanno rinnovato il concetto di quella al piatto (leggera, ben fatta, con ingredienti selezionati, ampia scelta di vini e birre, personale competente). Nelle loro cucine si sono formati decine di pizzaioli, cuochi e camerieri che si

sono poi riversati nella capitale (e non solo) a “spargere il verbo”. Visto il successo di questo nuovo concetto di pizzeria, molti sono stati persuasi nell’imboccare la medesima strada. Ciò, al netto di scialbi duplicati, ha sortito il significativo effetto di riempire la capitale di progetti pizzaioli che hanno notevolmente elevato il livello e creato una nuova attenzione, da parte del pubblico e dei giornalisti di settore.

La qualità è Elementare

In questo “risveglio capitale”, interessanti e positivi gli esiti delle proposte di una nouvelle vague che ha investito la riscoperta della pizza autoctona, quella alla romana.

Tra i progetti più interessanti c’è sicuramente L’elementare, nato originariamente “in esterna”, nell’estate 2020, dentro il grande contenitore estivo di Parco Appio, con la volontà di una proposta senza fronzoli, con lievitazioni ben condotte, ingredienti di alto livello e attenzione alla filiera (spicca su tutti la collaborazione con Ethical Food), ricette della tradizione gastronomica romana

che diventano pizza, ambiente informale, ma curato, e possibilità di attingere alla varietà della proposta alcolica, con una quindicina di spine e una stuzzicante carta di vini naturali. Il successo riscontrato ha convinto i due protagonisti, Federico Feliziani, giovane imprenditore impegnato anche nel mondo della distribuzione, e Mirko Rizzo, pizzaiolo romano conosciuto e talentuoso, a farne un locale vero e proprio. Vista anche la contemporanea e golosa occasione di rilevare il mitico Bir & fud, un locale a cui tutti gli appassionati di birre (e pizze) buone devono qualcosa e che, per varie ragioni, ansimava da qualche tempo. Proprio qui ho voluto trascorrere una serata di abbinamenti speciale, da raccontare.

A tavola

Cominciamo con la pizza crostino. Un grande classico, arricchita da uno dei prosciutti cotti più buoni attualmente in circolazione, quello di Pork’n roll, riuscitissimo e articolato progetto dei fratelli Roccia (fattoria, bottega, norcineria, pub, beer firm).

BIRRA NOSTRA MAGAZINE 17 aprile 2023 ABBINAMENTI

Per l’abbinamento abbiamo scelto la Calandrina, hoppy saison con aggiunta di scorze di agrumi e bacche di ginepro, 4.8% di alcol, di Hilltop Brewery, una delle migliori realtà brassicole del Lazio. La personalità dei due elementi è la stessa, spiccata; la birra, in stato di grazia, vanta note fruttate e floreali che si aggiungono alle tendenze dolci e alla percezione di un umami (del prosciutto cotto) sontuoso; rimane in bocca una stimolante disputa tra le tendenze dolci dei malti e la sapidità del salume. La gasatura pulisce le resistenze finali dell’untuosità, mentre si compone la retrolfattiva con un tocco balsamico e un accenno di miele di tiglio. Un grande inizio, un matrimonio straordinario.

Secondo abbinamento

Proseguiamo con un altro classico, ma rivisitato: la Marinara doppia, con passata di datterino giallo, pachino gialli arrostiti, alici di Sciacca,

olio all’aglio, basilico, prezzemolo e peperoncino. Ingredienti molto semplici che riescono a costruire un insieme eccellente: i pomodorini gialli conferiscono dolcezza e acidità, la tendenza piccante è evidente, sapidità e aromaticità delle (freschissime) alici inconfondibili: una pizza profumata e invitante. L’abbinamento in questo caso è ricaduto sulla Porpora, storica ricetta di Birrificio Lambrate, che nel tempo è stata cambiata e affinata e che oggi può essere inserita nella originale categoria delle hoppy doppelbock, con taglia etilica che raggiunge l’8%. Il connubio è prodigioso: lo spessore dei malti è una necessità per la sapidità e per il piccante,

enfatizzato dalla luppolatura generosa, ma non soverchiante; la spiccata aromaticità della pizza trova un valido alleato nella componente caramellata, cui si appoggia, cui aggiunge gusto, mentre le capacità asciuganti dell’alcol e del luppolo assorbono le untuosità vaganti. Il palato rimane nettato, ricco di una memoria di stimoli e ritorni aromatici. Viene voglia di ripetere morso e sorso e di farlo ancora e ancora.

Una ricetta originale

Terzo assaggio, Al norcino non far sapere, ricetta composta da una base bianca

18 BIRRA NOSTRA MAGAZINE aprile 2023 ABBINAMENTI

Porpora del Birrificio Lambrate

con cicoria, prosciutto crudo riserva Re Norcino, composta di pere, pecorino Coccia Nera.

Pizza molto ricca, fatta soprattutto di piccantezza, sapidità e ricchezza aromatica, dalla retro-olfattiva molto persistente.

L’abbiamo abbinata con la Ciube, conosciuta e apprezzata Double IPA, consolidata ricetta di un altro birrificio ormai storico come Lariano, con l’8% di alcol.

La birra, ambrata, caramellata, fondamentalmente morbida, permette di ripulire, attenuare il piccante e l’amaro, liberare una fine balsamicità, toni da Maillard e fertili contrasti gustativi (tra dolce e sapido, da una parte pera, malti, impasto della pizza, dall’altra, prosciutto e pecorino) e aromatici (prosciutto, cicoria e pere sfidano la pugnacità di caramello, resine, agrumato).

Un amaro ben dosato e un quantitativo di alcol opportuno permettono di chiudere l’abbinamento in maniera favorevole, preparando al prossimo morso.

Dopo aver mangiato quasi una tonda intera e aver assaggiato numerose birre al fine di trovare gli accostamenti migliori (si dice così, no?), conscio del fatto che mi avrebbero aspettato almeno altri due assaggi (e altrettante prove di abbinamento), mi sono alzato per due chiacchiere con Mirko.

L’avevo conosciuto e apprezzato già ai tempi di Pommidoro, piccola e frequentatissima pizzeria al taglio nel quartiere Centocelle. Gli chiedo, innanzitutto, di questa virata dalla teglia al disco.

“La pizza romana qui nella capitale è sempre stata un’abitudine. Però, quando già ero del mestiere e la cercavo al piatto, non riuscivo a trovarne una che mi soddisfacesse. Dunque, pensai che potesse essere una buona idea imprenditoriale e mi venne la voglia di applicare alla tonda ciò che avevo imparato negli anni di esperienza con un prodotto molto tecnico come la pizza al taglio. Volevo semplicemente realizzare con cura un cibo che amavo e che mi ricordava l’infanzia: è con tali premesse che è iniziata questa piacevole sfida.”

La pizza è farina (di frumento), innanzitutto, e Mirko lo sa bene. Per il suo impasto, utilizza la tipo zero, con una minima aggiunta di tipo 2, entrambe prodotte da Molini Fagioli (Magione, PG), scelte per la qualità dei prodotti e per l’attenzione all’aspetto ecologico, con il progetto OIRZ (Origine Italia Residuo Zero, nato con il fine di costruire una filiera sostenibile). Dopo anni di collaborazioni, anche l’azienda umbra ha scelto lui, come figura di ambasciatore del marchio.

Acqua, farina e poi il lavoro del lievito: la proverbiale leggerezza dell’impasto è favorita da un percorso di lievitazionematurazione di circa 24 ore, da alti livelli di idratazione, dall’attenta cottura nel forno a legna.

Infine l’aspetto, differenza sostanziale tra pizza napoletana e romana, poiché in quest’ultima, bassa e schiacciata, si comprime l’impasto col mattarello. “La stesura della palletta, del peso di circa 180 grammi, avviene prima tramite apertura a mano e poi mediante appiattimento con il mattarello. Doppia operazione che porta a un bordo presente, frutto del lavoro di manipolazione, e a

un interno del disco sottile, ma senza disintegrare la struttura dell’impasto: il compromesso che mi soddisfa di più.”

E pure a me, devo dire, che torno al tavolo per gli ultimi due assaggi.

Bufala e Reggiano

La quarta pizza è una classica Margherita di bufala con il noto cacio emiliano grattugiato sopra (che aggiunge aromaticità e sapidità).

Normalmente con una pizza margherita si trova grande soddisfazione nell’accop-

BIRRA NOSTRA MAGAZINE 19 aprile 2023 ABBINAMENTI

Il bancone di Bir & Fud

piamento con una classica hellerbock. Ma questa volta, complice anche la presenza del Parmigiano, l’idea era di battere una strada alternativa e la scelta è ricaduta sulla splendida Barry’s bitter, ancora di Hilltop: da un punto di vista tecnico l’abbinamento è quasi indecifrabile, essendo una birra con poco corpo, scarsa gradazione alcolica (4.2%) e poca persistenza gusto-olfattiva. Ma è probabilmente l’impasto a darci una mano, poiché, essendo una base neutra, tampona l’acidità del pomodoro e la grassezza della bufala, che altrimenti soverchierebbero l’esile bitter, permettendo alle tostature dei malti di liberare classe e aromi (fetta biscottata, foglie da tè) e di trovare un dialogo con i condimenti presenti. Di difficile spiegazione, di elevata soddisfazione. Come pizza di chiusura optiamo per la Capricciosa, con uovo alla Bismarck: un classico inossidabile, come le polpette della nonna o la lasagna della mamma (o viceversa), sempre in grado di carezzare e consolare.

Per comporre la coppia è stata coinvolta la Winter ale, una natalizia col 9% di alcol, brassata da Yblon, opificio ragusano in costante crescita. È caratterizzata da una grande generosità maltata, offrendo al naso riconoscimenti di frutta scura matura e caramello e in bocca tendenze dolci e lunghezza gusto-olfattiva, chiudendo il sorso con lievi toni affumicati.

In abbinamento fa sentire la sua personalità, rimettendo equilibrio dopo il passaggio della pizza e disciplinando l’anarchica energia delle tante stimolazioni aromatiche e gusto-olfattive presenti sulla pizza: la nuance fumè aggiunge verve al prosciutto, mentre la parte maltata dialoga con l’acidità del pomodoro, aiuta a domare l’amaro del carciofo (e quello più leggero dei funghi) e ci permette di affrontare con poca riverenza l’uovo aperto e cotto, normalmente un fattore incline alle bizze, nell’abbinamento. Resta in bocca una gioia aromatica, una scia, lieve e invitante, di liquirizia e speziature.

Teoricamente avremmo finito. Ma a catturare l’attenzione è un dolce scritto sulla lavagna: “Capo Nord: pane speziato farcito con zabaione, mostarda di zucca e mele, chicchi di melograno”. Troppo attraente per farselo scappare. Una scusa, probabilmente, per bere e abbinare l’Emilia Paranoica, imperial stout da 10 gradi, ennesima perla di Liquida (Ostellato, FE).

Nell’attesa, mi viene in mente la perfetta considerazione che fece il grande Jean Anthelme Brillat-Savarin a proposito della pasticceria: “I dolci si mangiano solo quando l’appetito naturale è già soddisfatto e non rimane allora che quell’appetito di lusso che siamo costretti a stimolare con quanto l’arte ha di più raffinato e la varietà di più solleticante”.

La scelta del dessert è stata felice: profumato, rotondo, suadente, e lo è altrettanto l’incontro con la signora scura nel bicchiere, un’intesa tra due persone di classe superiore, capaci di mostrare talento ma, allo stesso tempo, di mettersi reciprocamente a disposizione: insieme creano il sapore del pan di Spagna (che non c’è) ed enfatizzano la nota di cannella, mentre le tostature completano il ricco portfolio aromatico, mettendo in evidenza lievi e piacevoli percezioni ossidate, variegate “dolcezze aromatiche” e refoli speziati. ★

20 BIRRA NOSTRA MAGAZINE aprile 2023

ABBINAMENTI

Emilia Paranoica, Stout di Liquida

HOSPITALITY 2023, una grande platea per la birra artigianale

La 47a edizione di Hospitality

- Il Salone dell’Accoglienza, fiera internazionale leader in Italia dedicata all’Ho.Re.Ca. che si è tenuta a Riva del Garda (Trento) dal 6 al 9 febbraio ha superato ogni migliore previsione offrendo ai 18.500 visitatori, tutti operatori di settore, uno spaccato di quanta e autorevole offerta ci sia nel variegato mercato dell’ospitalità.

In una delle poche strutture fieristiche verticali italiane, tre piani fittamente occupati da stand e postazioni, abbiamo assistito all’esibizione professionale di aziende, società di servizi, rivenditori, finanche di scuole specializzate che hanno sicuramente restituito al pubblico presente un soddisfacente e qualificato quadro del mondo dell’accoglienza oggi in Italia.

Limitandoci al Padiglione che ha ospitato SOLOBIRRA - oltre a Winescape, l’area dedicata al turismo del vino e dell’olio, e a RPM-Riva Pianeta Mixology, riservata all’arte del bere miscelato - abbiamo registrato un crescente interesse nei riguardi dei birrifici artigianali, peraltro coinvolti in numerose iniziative, tenutesi nella Beer Arena. Nell’arco dei quattro giorni della manifestazione si sono così tenuti workshop, iniziative esperienziali, case history, seminari e due contest, il concorso tecnico Solobirra 2023, che ha messo in gara 243 birre artigianali italiane di 22 diverse categorie, ed il Best Label 2023, dedicato alle eccellenze grafiche, dove sono state valutate 60 diverse etichette originali e il miglior packaging coordinato. Ad aggiudicarsi il premio Best Beer

2023 è stata la 21 12 del Birrificio Incanto, mentre il premio Best Label

2023 è stato assegnato a Dario Fruttarolo Design con il progetto grafico ideato per il Birrificio Badalà. Allo studio Frei und Zeit, invece, il premio per il miglior packaging coordinato con un progetto realizzato per il Birrificio Viertel Group.

L’area SOLOBIRRA, animata dalla notevole partecipazione di Birrifici Artigianali Italiani presenti, ha ospitato inoltre diverse proposte degustative, grazie all’apporto di beer sommelier e degustatori qualificati che si sono alternati nei giorni di fiera.

Birra Nostra è stata coinvolta dall’organizzazione di Hospitality per una serie di interventi dedicati al turismo brassicolo che in fiera è stato affrontato anche grazie al contributo degli organizzatori della Strade delle Birra della Regione Marche, con la presenza degli amici del Birrificio del Catria. Da segnalare inoltre la partecipazione del Giardino delle

portunità che ha visto la partecipazione di Giorgio Zinno di Turisti in Fermento, e Giulia Vinci, responsabile eventi del Comitato operativo GREAL-Geographic Research and Application Laboratory dell’Università Europea di Roma. Tra i relatori anche Fabio Simoni, del Birrificio Bionoc, intervenuto in qualità di Presidente degli Artigiani della Birra di Trento, e Luca Grandi di Birra Nostra, che ha moderato l’appuntamento e curato l’organizzazione.

Per la numerosa platea che ha preso parte agli incontri è stata l’occasione per conoscere questo interessante ed innovativo segmento turistico attraverso le testimonianze dirette dei produttori, da noi considerati veri e propri presidi del territorio in cui operano, e le analisi e le prospettive illustrate dai ricercatori e dagli operatori coinvolti in questa due giorni dedicata alla craft tourist revolution.

Luppole con una case history dal titolo HopTour e HopFood: il luppolo in cucina, nuove esperienze degustative e turistiche. Qualificata la presenza al talk show Turismo brassicolo in Italia: prospettive e op -

L’esperienza di Birra Nostra MAGAZINE, media partner di Hospitality 2023, è stata significativa per riuscire a consolidare un risultato che lascia ben sperare per il futuro del settore e per nuove collaborazioni in vista dell’edizione 2024.

BIRRA NOSTRA MAGAZINE 21 aprile 2023

CHI BEVE BIRRA camperà cent’anni?

MATERIE PRIME di Luca Pretti

Sono definite come “bioattive” le molecole considerate non indispensabili nella dieta, che hanno la proprietà di determinare un beneficio alla salute, contrastando e/o inibendo la comparsa di alcune patologie. Quando sono presenti in un alimento o in una bevanda, si assiste ad una semplificazione che porta ad estendere le loro proprietà terapeutiche all’alimento che le contiene.

Anni fa fu la volta del resveratrolo, sostanza fenolica assai diffusa nel mondo vegetale con riconosciuta attività cardioprotettiva; isolata anche nei vini rossi sarebbe tuttavia necessario, per raggiungere gli effetti desiderati, un consumo che si potrebbe definire spropositato. Molecole bioattive sono state isolate anche nella birra quasi a voler confermare il proverbio che “chi beve birra campa cent’anni”. Alcune di queste provengono direttamente dalle materie prime, altre sono il risultato dell’interazione e dall’effetto sinergico che si realizza tra di esse. In molti lavori scientifici è stato proposto che l’elevato contenuto di polifenoli sia nel vino sia nella birra contribuisca ad ottenere effetti benefici sulla salute con il vantaggio che la birra, rispetto al vino, presenta mediamente un contenuto alcolico inferiore.

I polifenoli, gli oli essenziali o le vitamine nella birra presenti in concentrazioni maggiori nei luppoli, sono però componente minoritaria tra gli ingredienti della birra e sono, per loro natura, soggetti ad ossidazione e termolabili, il che, tendenzialmente, li porta a perdere parte delle loro proprietà funzionali durante la bollitura del mosto. È anche bene ricordare che ogni varietà, utilizzata per la realizzazione dei differenti stili birrari presenta caratteristiche compositive geneticamente determinate ma che dipendono anche dalle condizioni colturali, dal clima, dalla natura del suolo o dall’altitudine alle quali le piante vengono coltivate. Alla luce di queste evidenze e del fatto che le quantità mediamente utilizzate rispetto agli altri ingredienti

sono di poca entità (in alcuni casi 200 g ogni 100 litri di mosto) la tipologia e la concentrazione di sostanze, con attività potenzialmente benefica nella birra finita, sono estremamente variabili.

I benefici del luppolo

Tra le varie molecole presenti generalmente nei luppoli e delle quali sono note le proprietà farmacologiche troviamo la 8-prenilnaringenina, un fitoestrogeno

BIRRA NOSTRA MAGAZINE 23 aprile 2023 MATERIE PRIME

presente anche nella soia o nel trifoglio, che avrebbe un ruolo nella prevenzione delle malattie cardiovascolari, dell’osteoporosi e dei tumori al seno. Secondo alcune sperimentazioni inoltre, quando assunto come integratore alimentare, produce una riduzione significativa dei sintomi della menopausa. È chiaro

che si tratta di risultati ottenuti utilizzando molecole in purezza, con quantitativi e protocolli standardizzati sia per la preparazione dei campioni sia delle persone sottoposte al test. Alcuni autori hanno però riscontrato un effetto positivo anche nella riduzione del rischio di malattie cardiovascolari, demenza e di-

sturbi cognitivi, derivante dal consumo moderato di birra. Effetto che è stato correlato all’assunzione diretta del fitoestrogeno ed anche dalla possibilità che un suo precursore, sempre proveniente dal luppolo, possa essere convertito in questa molecola dal microbiota del tratto intestinale del consumatore.

Tecnologia produttiva

Anche questo aspetto può avere una influenza nella quantità e qualità di molecole che possono permanere nella forma bioattiva nella birra. Un esempio è rappresentato dalla luppolatura in fermentazione o post fermentazione (dry hopping) che le preserva dall’effetto dannoso delle alte temperature. Quando poi la birra viene sottoposta a rifermentazione in bottiglia, si stima che le cellule di lievito che residuano dopo il processo rilascino una buona percentuale di proteine (45-60%), sali minerali, vitamine del complesso B, β-glucani, oligosaccaridi e altri preziosi componenti. Per quanto riguarda i β-glucani, la parete cellulare, nel genere Saccharomyces sp. ne contiene circa il 55-65%; esiste un’ampia bibliografia che ne sottolinea la funzione immunomodulatoria antitumorale, ed altri effetti come le attività antiossidanti, antimicrobiche e positiva sulla salute delle vie respiratorie superiori. Lo studio della ecologia microbica attraverso l’isolamento, la classificazione e la caratterizzazione tecnologica dei fermenti da matrici biologiche di differenti domini alimentari, come nel caso delle paste acide, rappresenta un altro serbatoio di notevole importanza, in virtù della potenziale produzione di molecole bioattive tra le più diverse.

I probiotici

Un altro dei modi in cui il consumo di birra può essere combinata con l’ideale effetto benefico sulla salute è quello relativo all’uso nel processo di produzione di microrganismi probiotici. Le fonti tradizionali di microrganismi probiotici sono i prodotti lattiero-caseari rappre-

24 BIRRA NOSTRA MAGAZINE aprile 2023 MATERIE PRIME

sentati da batteri lattici dei generi Lactobacillus, Bifidobacterium, Enterococcus o Streptococcus a cui viene riconosciuto un effetto positivo sulla salute del tratto gastrointestinale.

L’uso di lieviti probiotici nella produzione di birra non è stato studiato in maniera approfondita, ma non mancano casi studio dai quali trarre degli spunti interessanti. In particolare è stata verificata la possibilità di utilizzare un lievito della specie Saccharomyces cerevisiae var. boulardii che ha dimostrato possedere la capacità di proteggere le cellule epiteliali intestinali dalle infezioni causate da batteri come l’Escherichia coli o da quelli appartenenti al genere Clostridium

Resta inteso che secondo le normative vigenti, le bevande che contengano concentrazioni superiori all’1,2% v/v di etanolo non possono essere considerate tra i prodotti probiotici. Pertanto, l’utilizzo di questo microrganismo nella tecnologia brassicola deve necessariamente essere inteso solo nella realizzazione di birre analcoliche.

Aggiunta di mosti

Un’altra possibilità di aumentare la presenza nella birra di sostanze benefiche consiste nell’aggiungere mosti di uva o altre varietà di frutta (fermentate o meno), di spezie o di erbe spesso derivanti dalla tradizione agricola locale.

Una pratica che trova ampia applicazione nel movimento birrario artigianale che, se da un lato permette una notevole diversificazione dell’offerta sul mercato di prodotti diversi, dall’altra amplifica la difficoltà nell’attribuire in maniera generica “alla birra”, nella sua accezione comune, proprietà benefiche. L’aggiunta di uva in ricetta come avviene per alcune birre appartenenti allo stile Italian Grape Ale porta ad aumentare in maniera significativa la concentrazione dei polifenoli in ricetta, e la conseguente attività antiossidante rispetto ad alcune birre industriali. Questo lo osservammo in un lavoro realizzato nel 2014 insieme alla collega Vanna Sanna dell’Università

BIRRA NOSTRA MAGAZINE 25 aprile 2023 MATERIE PRIME

di Sassari, dove confrontammo alcune birre artigianali con mosto d’uva e altre maturate in botte anche con alcuni vini ottenuti da uve sia a bacca bianca sia a bacca rossa.

Birre funzionali

L’ideale potrebbe essere raggiunto con la realizzazione di birre che possano essere considerate alla stregua di bevande funzionali. In Italia sono definite tali quando contengono sostanze con una specifica attività fisiologica, da cui derivi un effetto benefico per la salute. Queste possono includere tra le altre vitamine, minerali, erbe o integratori alimentari e devono essere presenti in quantità significative rendendole riconoscibili per questa funzione dalle altre bevande. Non basterà ovviamente fare riferimento a delle presunte attività benefiche sull’organismo di un determinato

ingrediente; sarà invece necessario che questa venga riconosciuta da prove sperimentali certificate e che gli ingredienti siano riportati in etichetta in termini sia qualitativi che quantitativi.

La salubrità alimentare non riguarda solo l’assunzione di molecole potenzialmente benefiche, ma anche il saper evitare quelle potenzialmente dannose. In questo senso, anche le birre senza o con una bassa concentrazione di alcol assumono un sempre maggiore interesse tra i consumatori e proposte con maggiore frequenza anche tra i produttori di birra artigianale.

La diffusione delle birre funzionali ha la possibilità di contribuire a costruire il profilo di un nuovo tipo di consumatore che sarà sicuramente più esigente rispetto alle problematiche legate alla salute. Tuttavia è bene ricordare che la composizione chimica e sensoriale alla base

dei profili delle birre analcoliche è influenzata dalla tecnologia che si sceglie di utilizzare per ottenerle. Quelle basate sulla rimozione fisica dell’alcol etilico si dimostrano non selettive determinando un generale impoverimento nel profilo attribuibile alla componente degli esteri, aumentando la percezione acida.

Quando il processo è basato sull’evaporazione, oltre ad una bassa intensità aromatica le birre si caratterizzano per una percezione di un corpo scarso; mentre nel caso delle fermentazioni controllate, gli zuccheri residui rappresentano la frazione sensorialmente più rilevante, indirizzando la percezione sensoriale verso un maggiore corpo. Il compito della ricerca sarà in questo caso prezioso nell’aiutare i mastri birrai ad ottenere prodotti funzionali, di bassa gradazione alcolica, ma con profili sensoriali del prodotto su livelli di elevata qualità. ★

26 BIRRA NOSTRA MAGAZINE aprile 2023

MATERIE PRIME

Che siano per calici per la birra artigianale o tumbler per una strawblond, i bicchieri creati da RASTAL sono pensati per enfatizzare l’esperienza multisensoriale del consumatore e al contempo soddisfare le esigenze pratiche dei professionisti della ristorazione.

RASTAL Italia srl Via Angelo Calvi, 35 29015 Castel San Giovanni Tel. +39 0523 883805 Fax +39 0523 881995 info@rastal.it www.rastal.it

T E L E

PER TUT

B I R R E

Un a ga mma c o m ple t a pe r ogni st il e

LA QUALITÀ IN MICROBIRRIFICIO Terza

puntata: misurare

densità, grado Plato e alcol nel

mosto e nella birra

In Baviera si praticava un metodo alquanto singolare per stabilire la qualità della birra: ne veniva versata un po’ sulla panca su cui si sedevano gli avventori che, come di costume, allora indossavano il classico pantalone di cuoio. Dopo la bevuta, quando si alzavano, se la birra era di buona qualità i pan-

taloni dovevano rimanere incollati alla panca. In caso contrario o il birraio aveva risparmiato troppo sulle materie prime, o l’oste aveva annacquato la birra. Le prime misure strumentali per stabilire la qualità della birra risalgono all’Inghilterra della fine del ’700. L’invenzione del saccarometro è attribuita a Thomas

Thomson, ma le prime applicazioni avvennero nell’ambito della distillazione. Il primo saccarometro per birrai fu costruito da Benjamin Martin: venne utilizzato la prima volta nella produzione di birra da James Baverstock nel 1770, ma fu reso popolare da John Richardson nel 1784. Richardson ne consentì un’ampia diffusione tra i birrai inglesi. Le prime misure esprimevano il risultato in libbre per barile e hanno permesso di stabilire le accise in modo accurato.

I gradi Brix e Plato

Carl Josef Napoleon Balling nel 1843 ha ulteriormente migliorato il saccarometro, ma soprattutto ha proposto una correlazione tra la densità e la concentrazione degli zuccheri definendo il grado Balling °Bl come percentuale peso in peso alla temperatura di 17,5 °C. In seguito, il merito principale di Balling è stato quello di trovare una formula empirica che attraverso il residuo dei carboidrati non fermentati e dell’alcol formato dopo la fermentazione permettesse di risalire all’estratto originale della birra. Nei successivi 20 anni ha continuato a perfezionare la formula mettendo in relazione l’estratto origi-

28 BIRRA NOSTRA MAGAZINE aprile 2023 MATERIE PRIME di Flavio Boero

Thomas Thomson

nale del mosto alla birra dopo la fermentazione. Ancora oggi la formula di Balling ci permette di risalire al grado originale del mosto conoscendo almeno due parametri, ad esempio, la densità della birra e il contenuto in alcol. A fine ’800 Adolf Ferdinand Wenceslaus Brix e successivamente ai primi del ’900 Fritz Plato hanno ulteriormente migliorato la scala di Balling introducendo i gradi Brix l’uno e i gradi Plato l’altro. I miglioramenti di Brix e Plato hanno portato ad effettuare le misurazioni alla temperatura standard di 20°C al posto dei 17,5°C stabiliti da Balling; inoltre sono riusciti ad ottenere valori

IL METODO DELLA GOCCIA

Negli anni ’70 non esistevano i piccoli densimetri di oggi, che danno risultati affidabili con poche gocce di liquido. Nella ricerca per le fermentazioni sperimentali si disponeva di pochi litri di mosto soggetto ad un intenso campionamento. Allora si ricorreva a un metodo un po’ approssimato, ma pratico, che permetteva di usare pochi cc di liquido: si preparavano diverse soluzioni a concentrazione nota di saccarosio, si prelevava una piccola quantità del prodotto in fermentazione e si versava una goccia della soluzione zuccherina a concentrazione nota, il

più vicina possibile al risultato atteso. A quel punto si osservava il comportamento della goccia: se la goccia fosse affondata, si sarebbe ripetuta l’operazione su un altro campione con una goccia di soluzione zuccherina meno concentrata. Se la prima goccia invece avesse galleggiato, la seconda prova si sarebbe eseguita con una goccia più concentrata. Per ottenere una misura approssimata ma non lontana da quella reale si interpolavano i °P delle due soluzioni zuccherine utilizzate. Ovviamente le soluzioni dovevano essere preparate fresche tutti i giorni.

BIRRA NOSTRA MAGAZINE 29 aprile 2023 MATERIE PRIME

di densità più accurati passando da 3 a 5 cifre significative. Il °P si è meglio adattato alle misure di densità del mosto e della birra ed è utilizzato ancora oggi in questo campo. Il °Bx è rimasto valido per tutto il mondo delle bevande, del vino e dei succhi di frutta. A ben vedere al giorno d’oggi non potremmo più fare affidamento sul °Bl, perché con sole tre cifre significative dei valori di densità non potremmo andare oltre alla prima cifra decimale nel calcolo del grado Plato. I densimetri moderni riescono a misurare fino alla sesta cifra decimale: considerando corretta la quinta cifra decimale, il calcolo del °P alla seconda decimale risulta preciso e accurato. Ai fini pratici spesso si confonde la densità con il peso specifico: Il concetto di densità è meno tangibile di quello di peso specifico, perché la densità è una

proprietà intrinseca della materia e misura il rapporto tra la massa e il suo volume, ma ai fini pratici è impossibile misurare la massa se non viene sottoposta a una forza. Il modo più semplice per misurare massa è attraverso la forza di gravità, e perciò attraverso il peso. Per ottenere il peso specifico occorre anche una forza che si opponga alla gravità, per questo bisogna avvalersi della spinta di Archimede. Per farlo dobbiamo applicare uno dei concetti della fisica newtoniana che abbiamo appreso fin dalla scuola media: ricordate il terzo principio della dinamica? “Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria”, in questo caso la forza che si oppone alla gravità è la spinta di Archimede. “un corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso l’alto pari al peso del volume del fluido spostato”. Questa è la risposta alla forza di gravità che ha fatto gridare “Eureka” ad Archimede. Il peso del volume è il peso specifico. Se fossimo a gravità zero, ad esempio nello spazio, avremmo ancora una massa, ma non il peso specifico, per cui non saremmo in grado di usare il saccarometro. La misura della densità deve tenere in considerazione anche altri parametri che possono influire su precisione e accuratezza. I parametri che possono influire su massa e volume sono: temperatura e pressione. Occorre però anche chiarire il concetto di Densità Assoluta e Relativa. La Densità Assoluta è la massa di un solido, un liquido o un gas per unità di volume, in condizioni di pressione e temperatura standard (20°C e 1 atm); il valore è espresso attraverso le dimensioni che si attribuiscono alla massa e al volume e possono essere kg/m3 nel sistema internazionale oppure kg/dm3 o g/cm3 o ancora altre. Nei solidi e nei liquidi che sono incomprimibili possiamo ritenere la pressione trascurabile, mentre bisogna prenderla in considerazione nei gas che sono comprimibili. Discorso diverso per la temperatura che influisce sul volume di tutti gli stati della materia quindi anche

su solidi e liquidi. La densità assoluta è una misura dimensionale, quindi, assume una dimensione per la massa (kg) e uno per il volume (dm3). Se usassimo g per la massa, per essere congruenti dovremmo usare i cm3 per il volume. Ed è qui che entra in ballo la densità relativa, che si ottiene dividendo la densità assoluta espressa in kg/dm3, a 20°C, con la densità assoluta dell’acqua distillata pura, espressa in kg/dm3 alla temperatura di 4°C (perché a questa temperatura la densità assoluta dell’acqua è pari a 1 kg/dm3). La densità relativa solitamente viene indicata come “d” (20/4)°C senza indicare le dimensioni. Dal punto di vista pratico, nel mosto o nella birra si utilizza una densità relativa leggermente diversa: invece che rapportarla all’acqua a 4°C lo si fa con acqua a 20°C. In questo caso la densità assoluta dell’acqua non è più 1 kg/dm3, ma 0,9982071 Kg/dm3. Per distinguere la nuova densità relativa da quella classica a 4°C citata nelle pubblicazioni, la troveremo indicata con la sigla SG (20/20)°C (Specific Gravity). Ovvero peso specifico, non assoluto, ma relativo all’acqua a 20°C che, essendo adimensionale, è in realtà equiparabile alla densità relativa. La densità relativa (o Specific Gravity) attraverso formule empiriche può essere messa in relazione con le concentrazioni zuccherine per costruire delle tavole di conversione, o ancora meglio, per formulare delle equazioni polinomiali molto accurate con almeno 4 o 5 cifre significative per SG e 2 cifre significative per l’estratto °P. La densità può essere misurata con sistemi che a partire dal saccarometro di Thompson sono diventati sempre più sofisticati: il saccarometro si basa sulla densità dell’acqua e di sue miscele zuccherine. Per il principio di Archimede, i corpi che hanno densità relativa superiore a 1 affondano in acqua, quelli che l’hanno inferiore galleggiano. Il saccarometro è un corpo cavo non omogeneo che per la sua forma galleggia in un intervallo di densità ben definito, ma

30 BIRRA NOSTRA MAGAZINE aprile 2023 MATERIE PRIME

emergendo ad altezze diverse, l’asta graduata misura la densità relativa.

Altri metodi del passato

Un’altra possibilità per la misura della densità ci è fornita dalla rifrattometria, molto usata ad esempio nel mosto non fermentato. Questo metodo si basa sulla relazione che il grado di rifrazione ha con la concentrazione degli zuccheri e destrine presenti nel mosto. Un sistema molto usato in passato, più preciso del saccarometro, ma laborioso, ricorreva al picnometro, un recipiente a collo stretto che contiene un volume noto e di cui si conosce il peso preciso della tara e il volume. In questo caso era necessario l’utilizzo di una bilancia analitica di precisione e di un bagno termostatico di precisione. Questo sistema, usato insieme alla distillazione, rappresentava il metodo ufficiale adottato dalla legislazione italiana ed europea. Il metodo per distillazione prevede la separazione dell’alcol dalla componente solida, principalmente costituita da destrine; quindi, dopo aver riportato al volume iniziale con acqua distillata, si misura sia il distillato sia il residuo della distillazione. Un metodo considerato legalmente ufficiale, ma presto caduto in disuso e ora praticamente dimenticato, fu la bilancia di Westphal, uno strumento che rappresenta una via di mezzo tra una bilancia e un saccarometro.

Il sistema a tubo a U oscillante

Negli ultimi quarant’anni, questo sistema ha preso pieno possesso delle misure di densità, per l’elevato grado di affidabilità e per la sua praticità. Il tubo a U, quando viene sollecitato attraverso una vibrazione con frequenza costante, mostra un calo della frequenza proporzionale alla densità del campione in esame. Questo approccio, insieme alla misura dell’alcol con la tecnologia all’infrarosso, è il nuovo metodo ufficiale. Un tempo, per il passaggio da densità a °P si usavano delle tabelle di conversione,

o dei nomogrammi basati sulla tecnica del regolo calcolatore, sistemi completamente soppiantati prima dai calcolatori e oggi dal computer. Metodi che richiedevano delle interpolazioni o comunque delle approssimazioni. Già in passato si poteva ricorrere a curve polinomiali, più precise ma poco pratiche almeno allora. Oggi anche con un semplice foglio excel possiamo usufruire facilmente di queste formule, migliorando oltretutto la precisione del risultato e limitando la possibilità di errori. Per trovare una relazione tra SG e °P si ricorre a una equazione polinomiale al posto delle ormai obsolete tabelle. Ecco la prima polinomiale valida per un mosto con SG > 1,060

°P=135,997*SG3 - 630,272*SG2 + 1111,14*SG - 616,688

La legge sulla birra del ’62

Dal punto di vista pratico i vecchi saccarometri avevano la possibilità di essere graduati direttamente in Gradi Plato. Mentre nella strumentazione più moderna la polinomiale è già inserita nell’algoritmo di calcolo degli strumen-

ti. In Italia, la legge sulla birra n.1324 del 1962 aveva complicato la vita ai birrai: a differenza di altri paesi, da noi le accise non si pagavano sul grado Plato, ma su un fantomatico grado saccarometrico in volume, per cui il risultato ottenuto dal calcolo del grado Plato doveva essere riconvertito nel grado in volume per essere riconosciuto dalla legge italiana. Nelle birre di bassa gradazione la differenza era poco meno di 0,5°P, ma comunque significativa per i limiti di controllo. Sono dovuti passare oltre 35 anni perché il legislatore si accorgesse che era necessario uniformarsi al resto dell’Europa, riconoscendo il grado Plato come unico sistema di calcolo per stabilire la concentrazione zuccherina e per il calcolo dell’accisa: nel 1998 la modifica alla legge 1324 del 1962 ha adottato il grado Plato come misura e ridisegnato i limiti che stabilivano la denominazione delle birre. Così la vecchia denominazione legale “Birra Normale” compresa tra 11 e 13 gradi saccarometrici in volume diventava semplicemente “Birra” ed era compresa tra 10,5 e

BIRRA NOSTRA MAGAZINE 31 aprile 2023 MATERIE PRIME

Bilancia di Westphal

12,5 gradi Plato. La definizione di “Birra Speciale” compresa tra 13 e 15 gradi saccarometrici in volume passava da 12,5 a 14,5 gradi Plato. La “Birra Doppio Malto” definita oltre 15 gradi saccarometrici in volume passava a oltre 14,5 gradi Plato. Inoltre, le definizioni “Birra Speciale” e “Birra Doppio Malto” perdevano l’obbligatorietà, ma venivano introdotte altre due definizioni legali: “Birra Leggera” e “Birra Analcolica”. Ma la novità più importante per il birraio era la possibilità di pagare l’accisa non più prima della produzione del mosto, come richiesto dalle leggi allora vigenti, ma solo dopo l’uscita dal magazzino fiscale. Dal punto di vista analitico però, i metodi ufficiali di analisi erano gli stessi previsti dalla vecchia legislazione: lenti, poco accurati e soggetti a errore umano. Il lato positivo era comunque il pagamento dell’accisa non più calcolato sul mosto, ma sulla birra finita e l’attenzione del calcolo delle accise si spostava dal mosto alla birra. La formula di Balling, tanto cara ai birrai di tutto il mondo da oltre 150 anni, assumeva così un ruolo cardine anche per il calcolo dell’accisa. Dopo le modifiche alla legge sulla birra del 1998, il metodo per distillazione e l’utilizzo del tubo oscillante e la tecnologia a infrarosso per l’alcol sono andati avanti in

parallelo per parecchi anni per valutarne la compatibilità. Cosa avvenuta anche in ambito europeo.

La formula di Balling

Questa è una formula empirica ricavata dalla sperimentazione di tante fermentazioni che ne hanno attestato la riproducibilità. In pratica, Balling ha constatato che 2,0665 g di zuccheri fermentabili a fermentazione completa producono 1 g di alcol, 0,9565 g di anidride carbonica e 0,11 g di lievito in sostanza secca. Questa relazione può quindi essere intesa come un equilibrio delle singole componenti dell’equazione, dove l’anidride carbonica fuoriesce durante la fermentazione e il lievito viene rimosso a fine fermentazione. La formula finale per ricavare l’estratto reale è la seguente:

ER = estratto reale

SGER = Specific Gravity Estratto reale (da densimetro a U o residuo distillazione)

Un ultimo rapido appunto

p = estratto originale nella birra in °Plato

A = alcool in % peso g/100g

ER = Estratto reale della birra in °Plato. 1,0665 = anidride carbonica + lievito

Il valore di A e di ER si ottengono dalle formule di Tabarie che sono delle equazioni polinomiali che utilizzano le densità del distillato e del residuo della distillazione. A si può ottenere dalla seguente formula1 :

A = (1-SGA) + 5084 (1-SGA)2 + 33503 (1-SGA)3

A = Alcol % peso

SGA = Specific Gravity Alcol (distillato o ottenuto da spettroscopia ad infrarosso)

L’estratto reale si può ottenere invece dalla seguente formula1

ER= -460,234 + 662,649 SGER

– 202,414 SGER2