September - October 2025

至尊雜誌

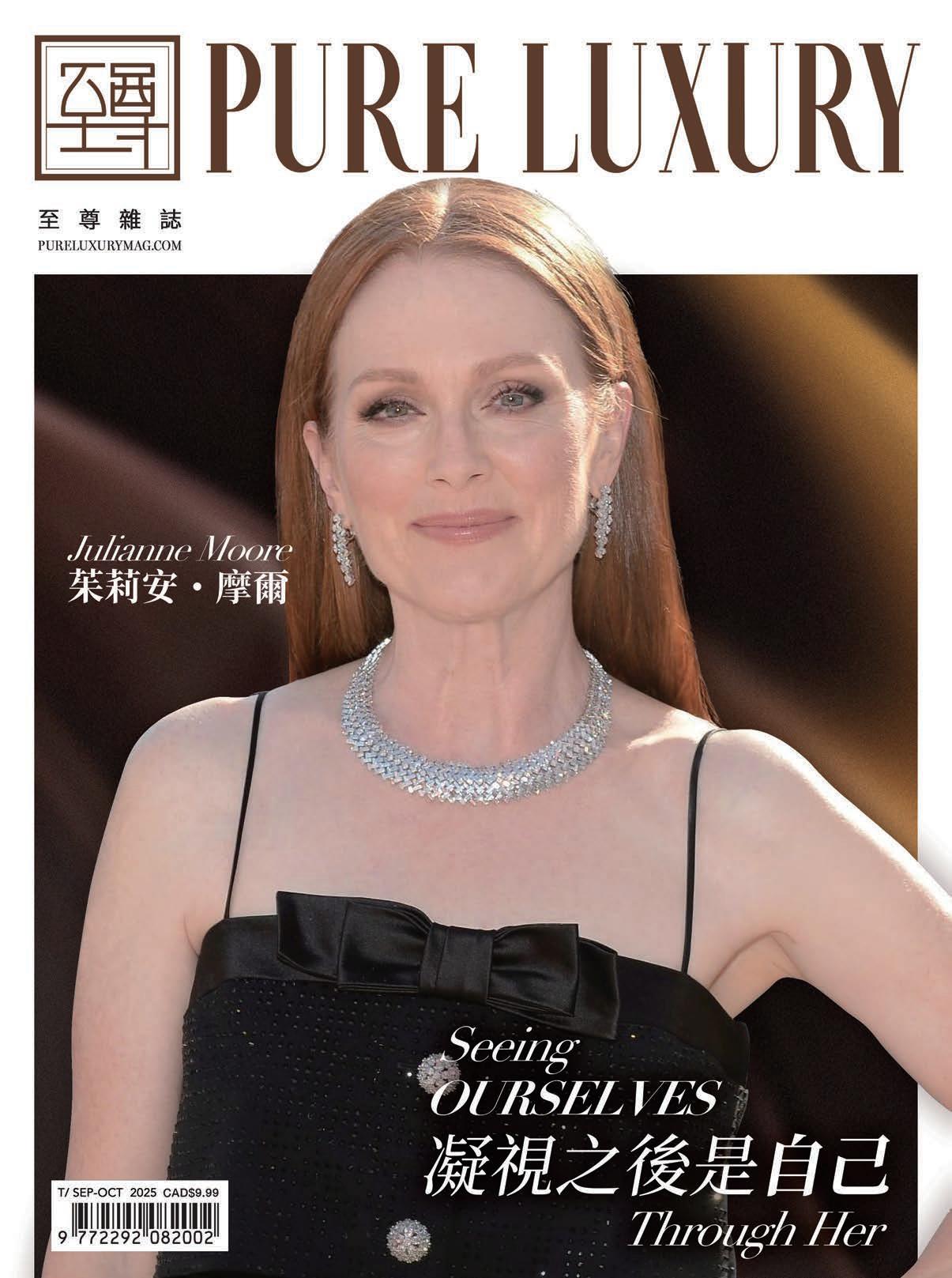

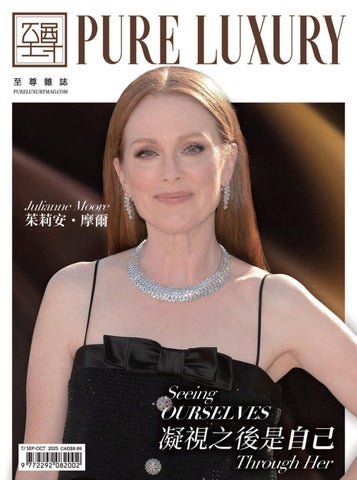

封面人物|茱莉安·摩爾 Julianne Moore

PUBLISHER 出版人

EDITOR-IN-CHIEF 主編

MANAGING EDITOR 執行主編

CREATIVE DIRECTION 創意總監

GRAPHIC DESIGNER 平面設計師

CONTRIBUTING PHOTOGRAPHERS 攝影師

Corban M. D. Hu 89 Bloor Street W. Suite 208 Toronto, ON M5S 1M1 Canada

Corban M. D. Hu

Wendy Lau

Corban M. D. Hu

Amberson Lee AMPAS, BRIAN FONG, CCA, Greg Girard, KERING, LA BIENNALE, NETFLIX, Natasha Gerschon

ADVERTISING 市場銷售

Advertising@pureluxurymag.com

本刊圖文未經有關之版權所有人書面批准,一概不得以任何形式或方法轉載或使用。本刊保留所有版權。

No part of this magazine, including text, photographs, illustrations, advertising layouts or other graphics may be reproduced in any way without prior written consent of the publisher. Pure Luxury Magazine is not responsible for loss, damage or any other injury as to unsolicited manuscripts, unsolicited artwork (including but not limited to drawings, photographs, or transparencies) or any other unsolicited material. By accepting and publishing advertisements, Pure Luxury Magazine is in no way endorsing or guaranteeing the quality of service or products within those advertisements. Cover image provided by Fabian W. Waintal

Printed in Canada Publications Mail Agreement No. 42675518

RETURN UNDELIVERABLE CANADIAN ADDRESSES TO 89 Bloor Street W. Suite 208 Toronto, ON M5S 1M1 Canada

封面人物 COVER STORY

茱莉安·摩爾

凝視之後是自己

Seeing Ourselves Through Her

EXQUISITE TIMEPIECES 錶界凌峰

從引擎到腕錶

Richard Mille - From Engine to Wrist

第五大道的節奏

Tiffany & Co. - Fifth Avenue's Pulse

腕間四季

Chopard - Seasons on Wrist

潛入歷史藍海

TUDOR - Dive into History' s Blue

TRENDING CLASSICS

華裝飾珮

夏威夷花園

Van Cleef & Arpels - Flowers of Hawaii

飛鳥駐岩

Tiffany & Co. - Bird on a Rock

從花開到凋零

Boucheron - From Bloom to Fade

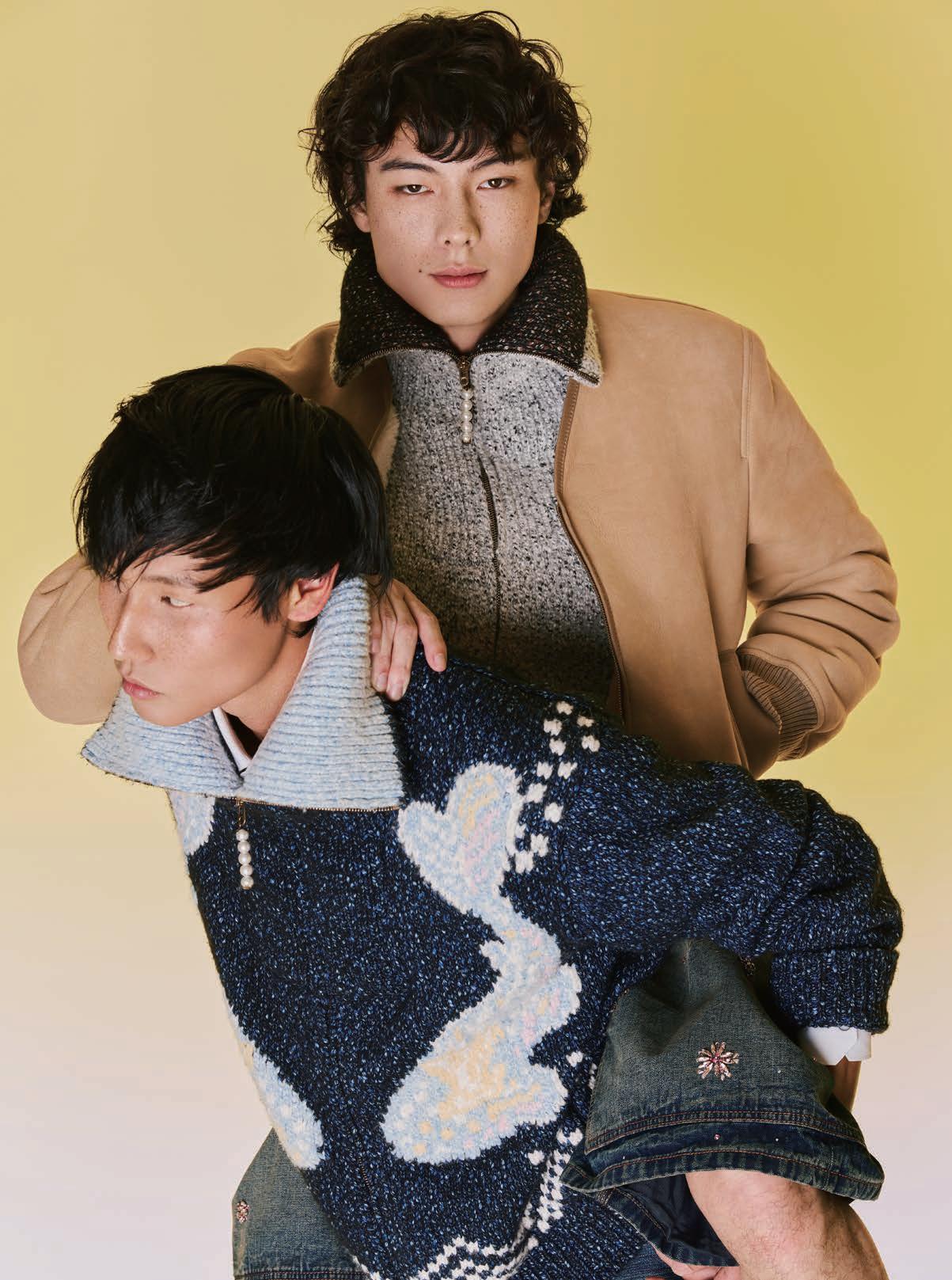

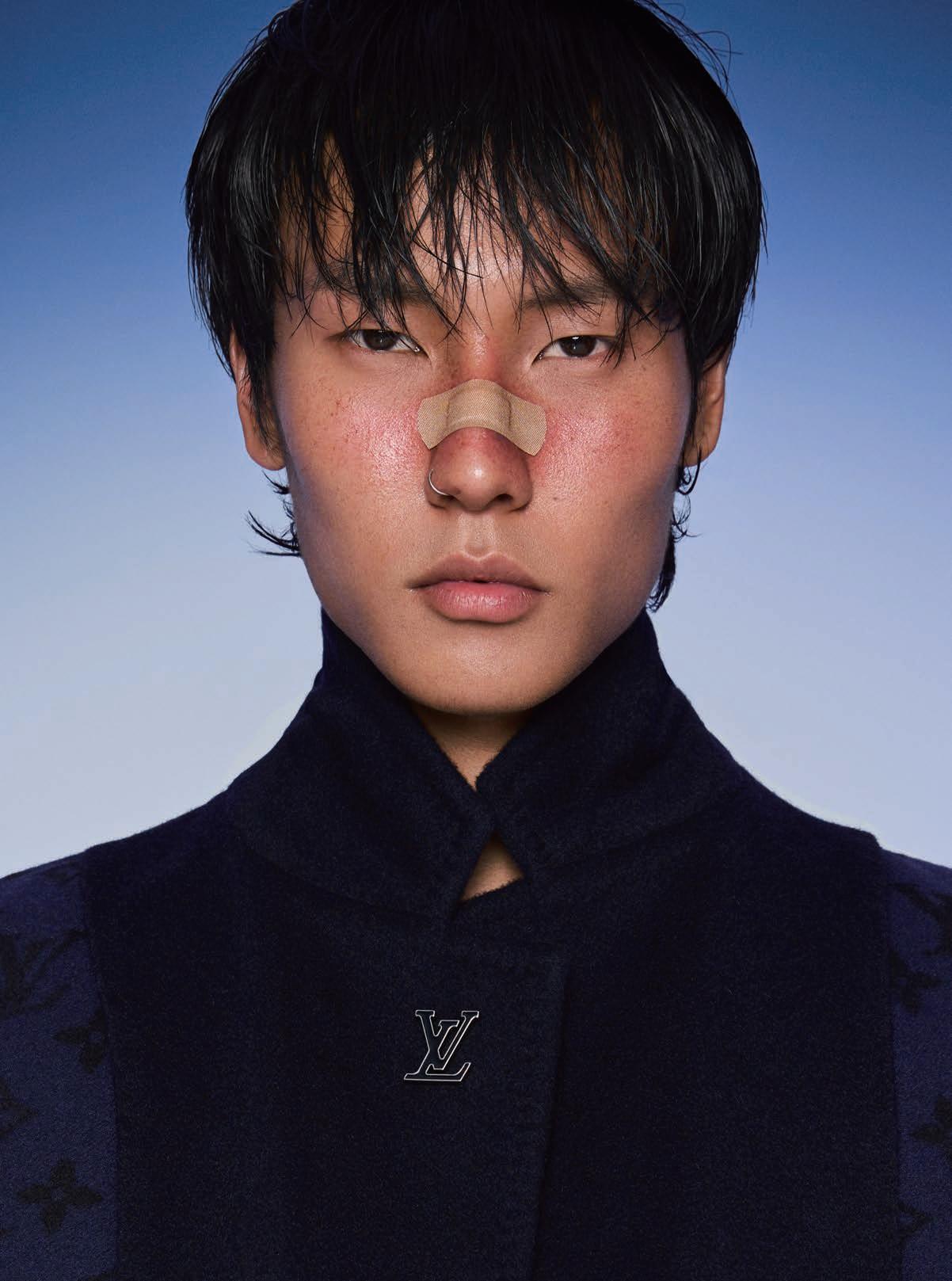

浪漫叛逆

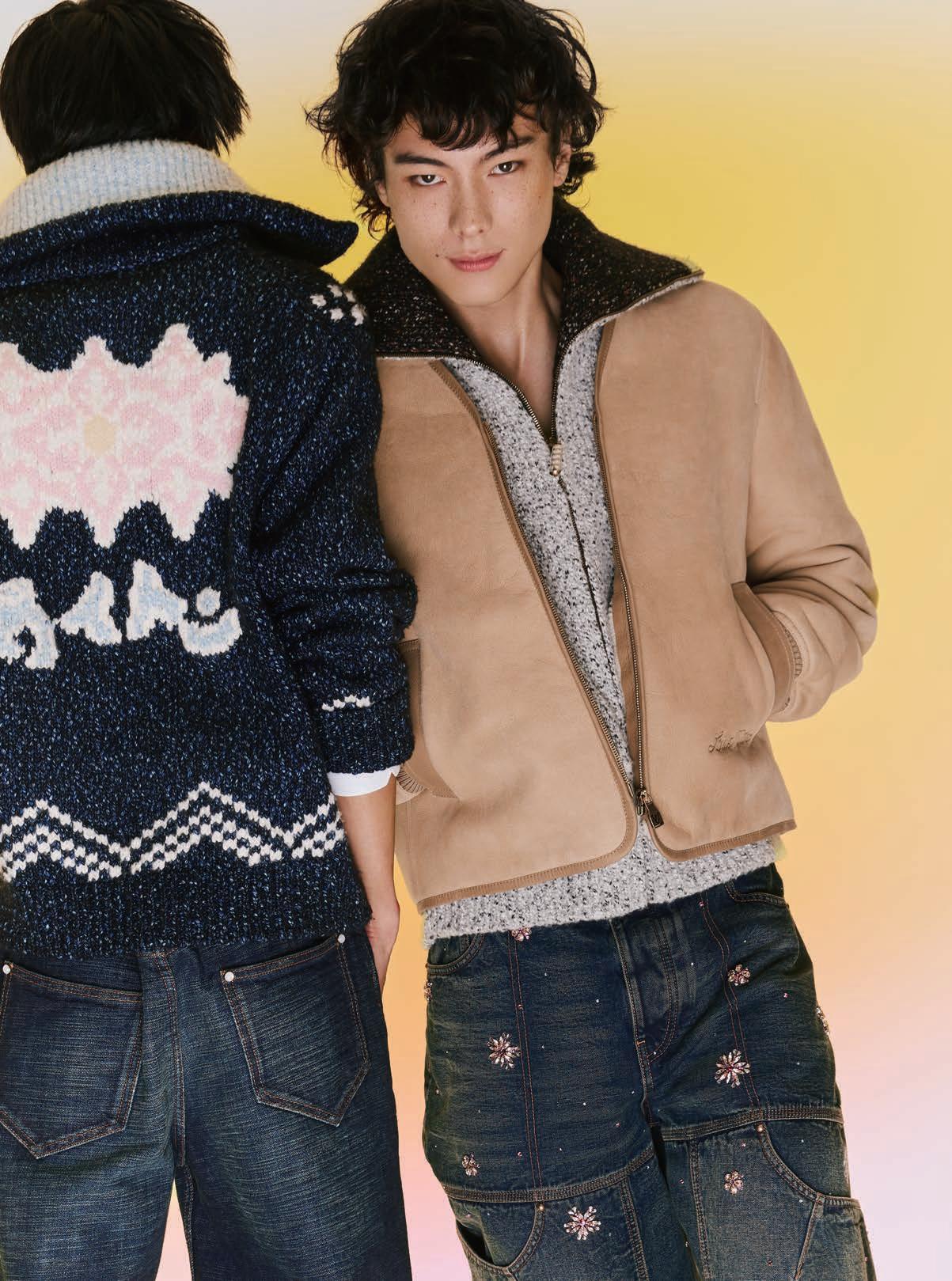

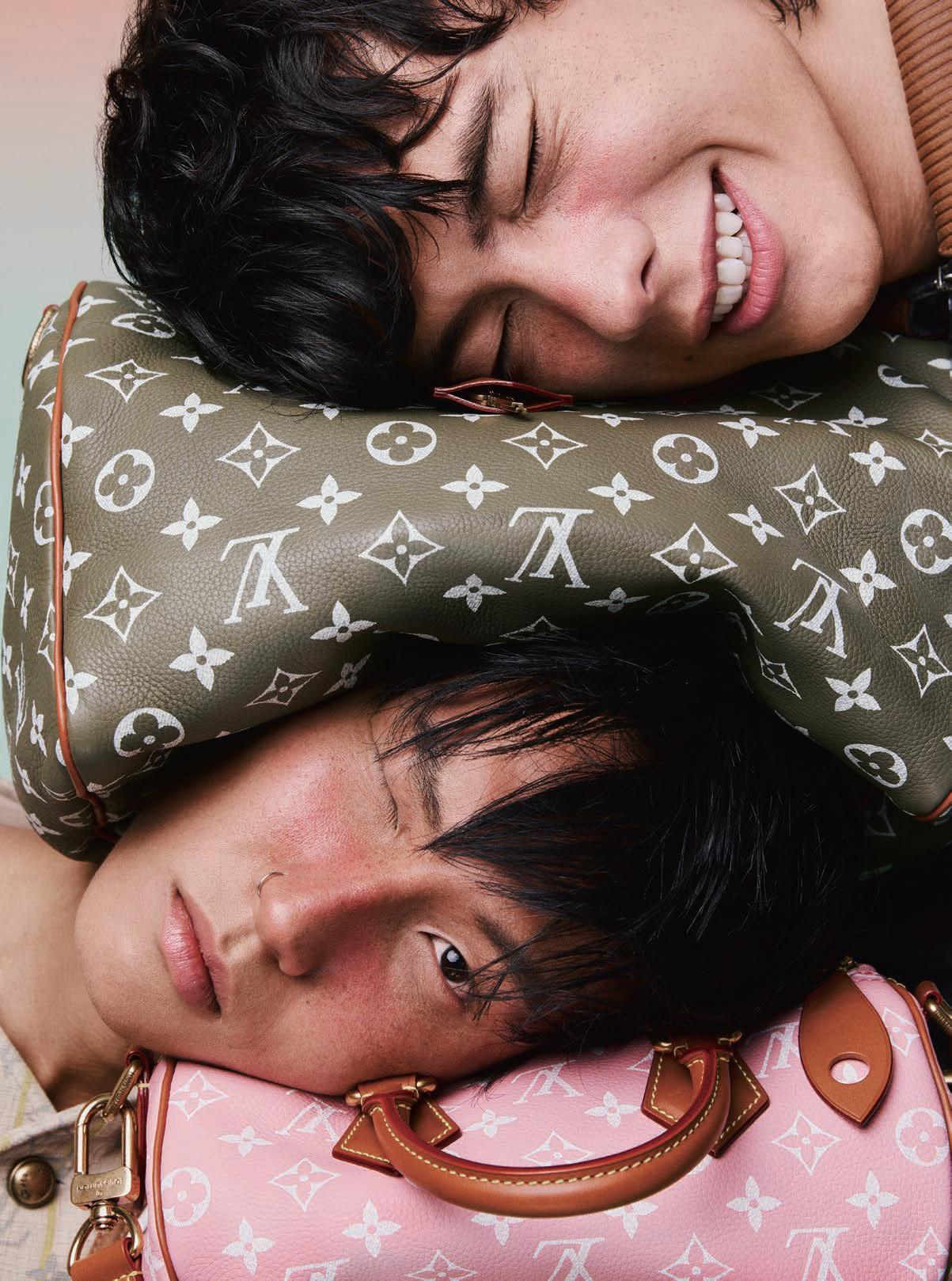

Louis Vuitton - Romantic Rebellion

麥浪與暖影

Chanel - Wheat Waves and Warm Shadows

以衣為名

Dior - In the Name of Dress

嬌顏永駐

明日葉重建髮絲秩序

shu uemura art of hairAshitaba Restores Hair

柔韌革命

Dyson - The Flexible Revolution

以妝為旅

Louis VuittonWhere Beauty Begins the Journey

眼影成釦

Chanel - Shadows to Button

在乳霜中盛開的蘭花

Guerlain - Orchid in a Jar

至尊面對面

一地容萬象

Club Med - A World Within One Place

DESIGN

設計創想

空間從色彩開始

Mason Studio - Space Begins with Color

藝韻豐華

遠方升起的太陽

從海底重返現世

TITANIC: The Artifact ExhibitionResurfacing from the Depths

光影裡的城市詩學

M+ - The Poetics of a City in Light and Shadow

車寫乾坤

經典六角造型全面升級

Lamborghini - Hexagon Reimagined

海風綠光

Ferrari - Sea Breeze Green Glow

GASTRONOMY

玉盤珍饈

從風土出發釀永續

Champagne Telmont - Rooted in Regeneration

熱帶熟成 51 年

Appleton Estate - 51 Years Tropical Aged

TRAVEL & LIFESTYLE

四海千蹤

山居如詩

Aman Rosa Alpina - A Poem in the Alps

TOWN FAIRS

城中逸事 AUTO EXCEPTIONAL

夏日湖畔時尚

Fashion Collective Series 2025

Summer Style by the Lake

AUTUMN DEPTHS 深邃之秋 時序漸入秋季,陽光開始傾 斜,空氣也添了一層冷冽的 質感。秋天不只是季節的更 迭,觀看萬物的方式也在悄 然轉換。本期《至尊》由時 尚到設計、從藝術到生活哲 學,嘗試多方面捕捉如秋天 般深邃而細膩的生活節奏。

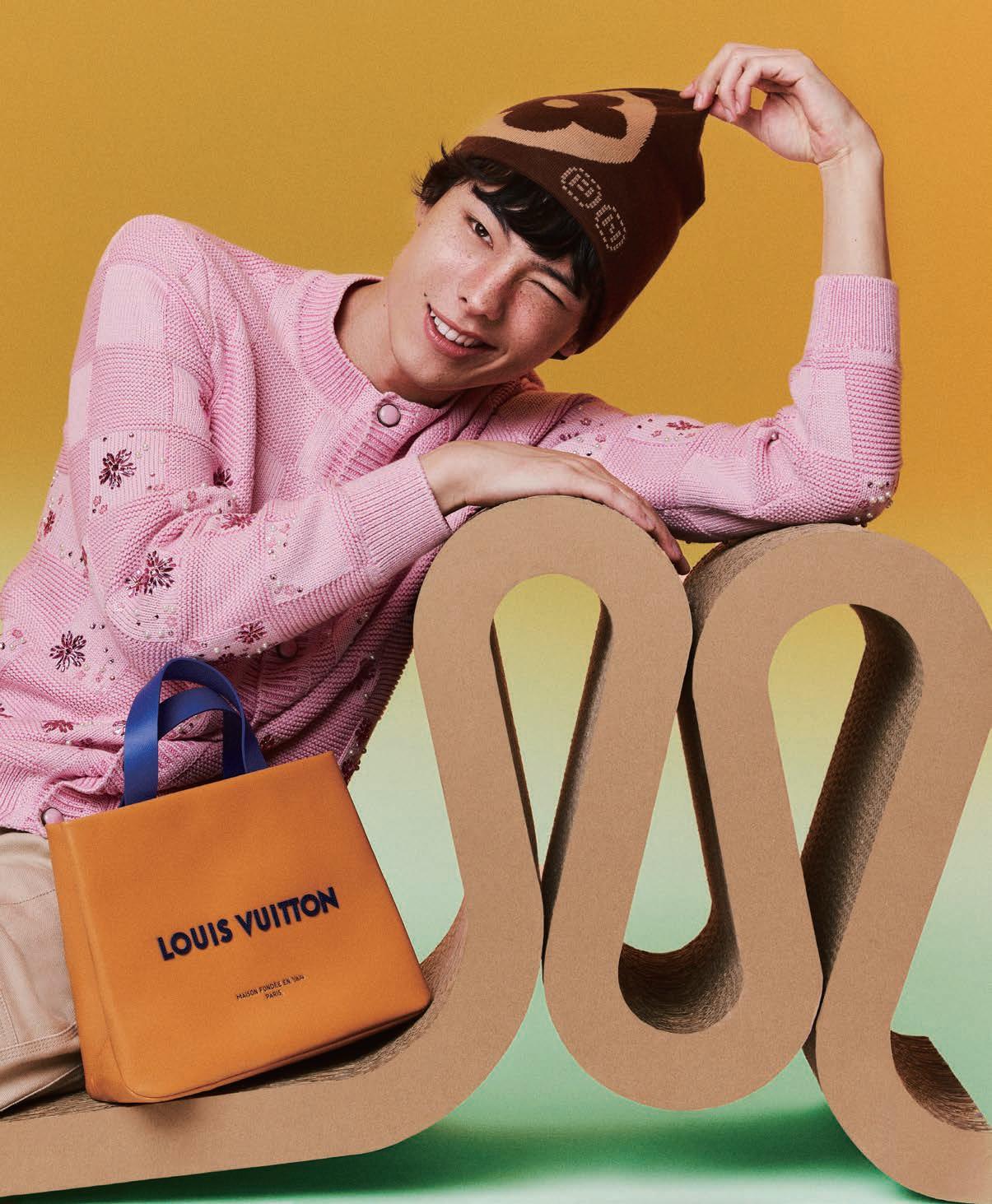

路易威登 2025 秋冬男裝系 列,呢絨的嚴謹與色彩的狂 想交織出矛盾卻和諧的畫 面,浪漫與反叛在秋風中互 相呼應,將破壞化為柔軟的

姿態,將傷痕轉化為自我表 述的飾品。而封面人物茱莉安 摩爾( Julianne Moore ), 則為這期主題注入另一層次 的詮釋。她的光芒並非來自 紅毯的鎂光燈,而是源於對 人性的無盡好奇與持續燃燒 的專注力。在訪談中,她談 及時間與記憶,也談及女性、 串流時代與表演技巧,讓我 們思索:當我們「演出」時, 究竟是在扮演他人,還是重 新凝視自己?

今期「至尊面對面」《至尊》 專訪了 Club Med 北美區總裁 Carolyne Doyon ,分享她如 何將度假從單純的選項,轉 化為一種真實的生活方式。

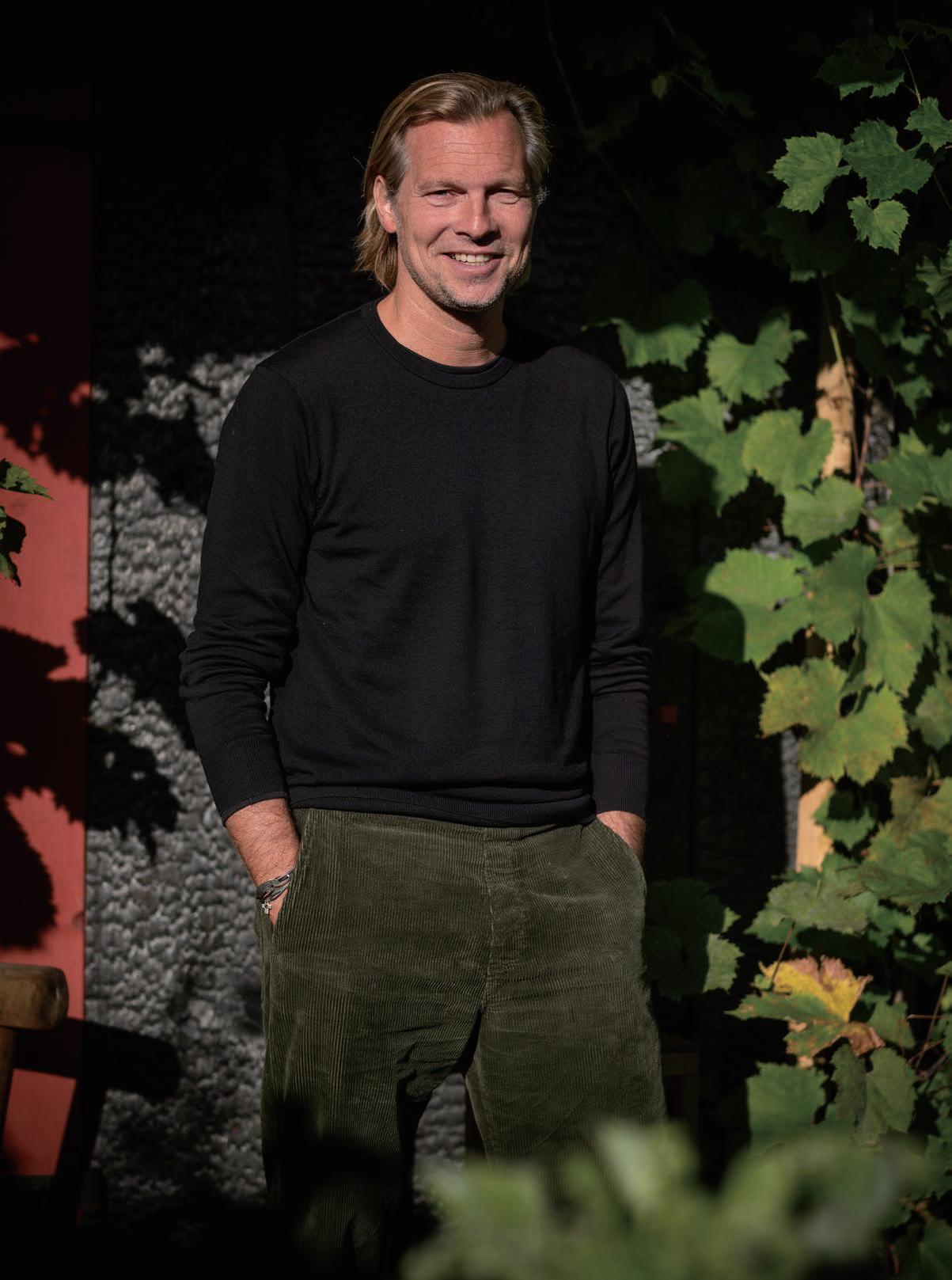

她談到疫情與 AI 帶來的挑 戰,也談到家庭與連結的力 量。而在設計篇章方面,我 們專訪了 Mason Studio 聯合 創辦人 Stanley Sun ,他以跨 足心理學與藝術的視野,揭 示色彩如何影響身體感知與 情緒反應。他相信色彩是一 種心理語言,可以讓空間變 得柔軟,也能賦予力量,並 最終轉化為能與人對話的生 活語境。

文化與味覺篇章同樣值得細 細品味,位於多倫多的阿迦 汗博物館攜手阿聯酋文化部

推出「 As The Sun Appears From Beyond 」,以光為

題,跨越十餘國家與世代 的藝術對話,展現信仰與當 代的交會;今期也走訪了話 題度極高的鐵達尼號遺物特 展,展覽則以兩百餘件真實 遺物,重現不朽的航程。香 檳 Telmont 執行長 Ludovic du Plessis 也是今期的嘉賓之 一,他以「永續奢華」概念 挑戰香檳產業傳統,將責任 與自然納入奢華定義,並與 影帝李奧納多狄卡皮歐攜手, 共同推動品牌未來的環保發 展藍圖。

在這個秋意漸濃的時節,《至 尊》希望透過這些故事,邀 請你一同凝視時間的縫隙、 藝術的光影與設計的語言。

願這一期的內容,成為你在 秋日步調中,一段深邃而啟 發的閱讀旅程。

出品人

夏天總是和汽車有些關係的。

午後的柏油路面發出微微的 熱氣,遠遠傳來引擎的轟鳴 聲,有一種說不出的期待與躁 動。法國的薩爾特賽道,每 兩年就會迎來 Le Mans Classic (勒芒經典賽),而 Richard Mille 自 2002 年起便是這場賽 事的夥伴。

From Engine to Wrist 從引擎到腕錶 文字|劉穎琦

圖片| RICHARD MILLE

今年 Richard Mille 帶來的是 RM 30-01 Le Mans Classic ,全球限量 150 枚。腕錶維持品 牌一貫的酒桶形錶殼,綠與白的配色非常醒 目,像是賽道邊旗幟的顏色,也像是草地與 線道交錯的圖案。 RM 30-01 Le Mans Classic 搭載的是品牌自製的 RMAR2 自動上鍊機芯, 這具機芯是為了更穩定的動力與精確度而生。

它具備離合式自動上鍊系統,這是一種避免 過度上鍊的設計,當發條處於最佳扭力範圍 時便會自動脫離,減少齒輪與發條盒之間的 磨損,就像賽車裡自動調節扭力輸出的裝置 一樣,保持性能穩定。

據佩戴者的活動強度自動調整上鍊效率,是 Richard Mille 多年來在機械結構上的代表性 成果。這樣的設計來自賽車邏輯,機構之間 互為支撐、動靜之間取得平衡,就像駕駛在 長距離賽事中調整轉速與引擎溫度的節奏。

這套機制不但保護機芯運作,也提升日常配 戴時的可靠性。搭配可變幾何轉子,並會根

操作的手感也值得說一說。錶殼右側配備三 段式功能選擇器,佩戴者可透過表冠選擇 「 W 」(上鍊)、「 N 」(空檔)與「 H 」(調 時),用法如同排檔桿,簡潔直觀,不需過 多說明。這項設計雖小,卻讓使用感更接近 駕駛時的操作感,是品牌將賽車元素融入日 常物件的思考方式。除此之外, RM 30-01 Le Mans Classic 具備大型日期顯示,位置穩妥而 不佔視線,讀時清晰,即使在運動中也能迅

速掌握時間。整體防震與抗磁設計亦達高標 準,無論是搭配正式服裝還是進行動態活動, 都能維持精準運行。錶殼材質以複合碳纖與 白色陶瓷打造,兼顧輕盈與強度,正是機能 與造型之間取得的平衡。在錶盤的 16 點鐘方 向,特別標出紅色數字「 16 」,象徵每年勒 芒賽事下午四點的發車時刻。這樣的設計, 將賽車的精密與激情融入腕錶設計,讓佩戴 者感受賽道上的每一分秒。

文字|劉穎琦 圖片| TIFFANY & CO

新版 Atlas 腕錶系列延續三種 尺寸配置,分別為 29 毫米、 34 毫米與 38 毫米,機芯選擇 上展現明確區分。最小的 29 毫米款式搭載太陽能機芯,由 瑞士製造商 La Joux-Perret 專為 Ti any 開發,只需陽光照射兩 分鐘,便足以驅動一整日,完 全充電後甚至能持續運作八個 月,對於長時間佩戴或旅行者 而言是實用保證。中型與大型 款則全面改為自動上鍊機械機 芯,動力儲存達 50 小時,強 調日常使用與機械美感兼容。

紐約第五大道上的 Atlas 時鐘,自 1853 年由 Charles Lewis Ti any 設置以 來,便成為這座城市最早的公共時計之一。蒂芙尼( Ti any & Co.)以這 座時鐘為靈感,在 1983 年推出 Atlas 腕錶系列,如今迎來重新演繹,透 過嶄新的機芯與更強的性能規格,重新定義品牌在當代製錶的地位。

Atlas 腕錶的設計不僅承襲 古典,更融入當代語彙。錶 盤採用經典羅馬數字與簡潔 時標組合,搭配切面處理指 針與拉絲拋光交錯的質感配 置,在視覺上呈現出明亮而俐 落的都會風貌。最外圈寬幅環 形設計,靈感來自 20 世紀中 葉的 sector dial,不僅具有功 能區分的實用性,更強化視覺 深度,使整體閱讀體驗更為清 晰且具層次。

材質細節則展現出蒂芙尼一貫 對結構與光線互動的精準感

知。錶殼正面拋光,側面緞 面處理,錶耳也刻意做出霧 面與亮面交錯,從任何角度 觀看皆有豐富光影變化。金 屬鍊帶則透過不同列節點的 質地處理,營造節奏感與立 體度;而錶冠上則嵌有象徵 品牌的 Tiffany Blue® 色圓面, 與錶盤上的同色元素互相呼 應。每一隻腕錶的背面皆鐫 刻源自 Atlas 時鐘的羅馬數 字,完美將歷史記憶烙印於 設計之中。

防水性能也從過去的 5 ATM

提升至 10 ATM

,日常配戴更

為安心,不論是碰水還是氣候 變化皆具備保護力。在系列選 擇上,38

毫米錶殼除金屬鍊

本;29 與 34 毫米款則可選鑲

帶外,也提供棕色皮革錶帶版 本;29 與

鑽錶圈,滿足不同風格需求。

搭配五年國際保固與瑞士製品 質規格,

質規格,Atlas 腕錶在機能層

面不僅成熟,更展現蒂芙尼對 現代生活節奏的精準拿捏。

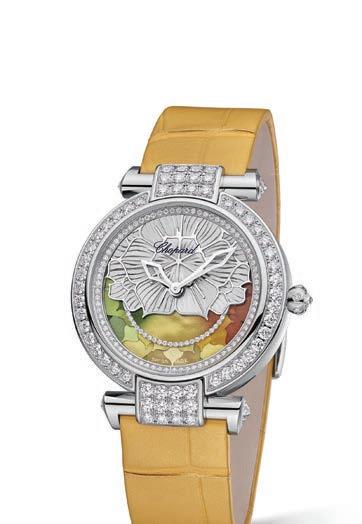

腕間四季 Seasonson 文字|劉穎琦 圖片| CHOPARD

自 1994 年問世以來,蕭邦(Chopard)的 IMPERIALE 系列便成為高級製錶領域中結合工藝與優雅的代表。

今年,品牌再次延伸這個經典血脈,推出 IMPERIALE

Four Seasons 腕錶,以細膩的機械結構與珍貴的材質, 演繹出大自然四季的流轉。

珍珠貝母的 四季轉盤

IMPERIALE 四季腕錶 的設計重心,是隨著時間推移 緩慢旋轉的季節轉盤。設計師以珍珠貝母細 工鑲嵌描繪四季色彩,讓時間的流動化為一 幅漸變的風景畫,呼應自然生生不息的節奏。 轉盤與時針同步運行,一年完整旋轉一周, 讓佩戴者隨著每日的細微變化,感受時光在 腕間的律動。錶盤上半部分則飾以鏤空的 18K 白金蕾絲,刻畫出 IMPERIALE 系列標誌性的 蓮花輪廓,並與錶冠的設計互相呼應。經緞 面打磨與拋光工藝處理的白金花瓣,在光影 中呈現鮮明層次,展現出如藝術雕塑般的立 體效果。錶殼、錶圈與錶冠皆採用符合倫理 標準的 18K 白金鑄造,並鑲嵌鑽石,為這枚 時計注入華麗而內斂的氣韻。

四季色彩的鱷魚皮錶帶 腕錶的核心,是蕭邦自製的 L.U.C 96.31-C 自 動上鏈機芯,搭載品牌獨家研發的「四季」模 組。由 227 枚零件組成的結構,憑藉 Chopard Twin 雙發條盒技術,提供長達 65 小時的動力 儲備,展現品牌在高端機械上的完整實力。腕 錶更配備四條鱷魚皮錶帶,分別以橙、藍、 綠、黃四種色彩對應四時景致,佩戴者可隨心 更換,讓腕間風格與自然節律保持一致。限量 25 枚發行的 IMPERIALE 四季腕錶,將工藝、 自然與時間交融,為四季留下痕跡。

在製錶世界裡,經典與創新並非 對立,而是彼此成就的雙生火 焰。帝舵(TUDOR)以精準工 藝與獨到設計聞名,無論是承載 深海傳奇的 Black Bay 54 Lagoon Blue,還是將鑽石光芒與皇家藍 面融合的 TUDOR Royal 特別版, 兩款新作各自詮釋出不同的腕間 風采,卻同樣體現「天生敢為」 的品牌精神。

文字|劉穎琦圖片| TUDOR

潛入歷史藍海 Black Black Bay 54 Lagoon Blue 潟湖藍的夏日心境

Black Bay 54 被視為系列中最忠於歷史經典原 味的款式之一,其靈感來自 1954 年的 Oyster Prince Submariner 7922,這款潛水錶曾被法國 與美國海軍採用,並深受專業潛水員信賴。此 次復刻不僅沿用了當年的小錶冠設計,也取消 了後來才加入的紅色三角標記,呈現出俐落純 粹的錶圈造型。錶針在比例上做了微調,底部 收窄的細節完全呼應當年的設計。鏡面拋光的 不鏽鋼錶圈映照出周遭光景,砂面質感的潟湖 藍錶盤則像是陽光下的海面,細膩而富有層 次。五鏈節精鋼鍊帶搭配 T- t 快速微調錶扣, 讓佩戴者可輕鬆調整長度,無需工具即可即時 適配。

Black Bay 54 機芯配備抗磁的矽游絲與可變慣 性擺輪,由雙點固定的橫跨式橋板穩固支撐, 確保在不同環境下依然穩定運行。雙向自動上 鍊系統提供長達 70 小時的動力儲存,讓佩戴 者即使週末不配戴,星期一也能直接上手。機 芯結構堅固,搭配鎢合金單體自動盤與經細緻 打磨的夾板與主夾板,不僅外觀精緻,亦展現 出專業製錶的耐用與精準水準,足以應對日常 佩戴甚至更嚴苛的使用需求。

TUDOR Royal 皇家藍的鑽圈光芒

在融合運動感與優雅氣質之間,帝舵皇家系列 (TUDOR Royal)一直是品牌的經典代表。此次 推出的全新特別版,以深邃藍色錶盤結合鑽石外 圈,為腕間增添低調卻耀眼的光芒。28 毫米 316L 不鏽鋼錶殼經磨光與磨砂處理,搭配一體式五鏈 節錶帶,鏈節細膩打磨、佩戴舒適,展現流暢線 條與現代氣息。外圈鑲嵌精美鑽石,與藍色太陽 放射紋錶面上的鑽石鐘點標記相互呼應,細節間 盡顯高貴質感。

這款特別版不僅在外觀上吸睛,功能與耐用性同 樣出色。旋入式錶冠與底蓋確保防水深度達 100 米,藍水晶鏡面防刮耐磨,日曆窗設於 3 點鐘位 置,實用性與美感兼具。內部搭載 T201 型自動 上鏈機械機芯,擺頻每小時 28,800 次,動力儲備 約 38 小時,並配備停秒功能以精確校時。

FLOWERS OF HAWAII 文字|劉穎琦 圖片| VAN CLEEF & ARPELS

夏威夷 花園 對大自然生命力的讚嘆,始終是梵克雅寶(Van Cleef & Arpels) 創作的靈魂。在 2025 年春夏,全新登場的「夏威夷花卉系列 (Fleurs d' Hawaï)」延續品牌對花卉的深刻著迷,以珠寶與腕 錶創作展現花朵盛開時的繁盛姿態。

綻放於金工與寶石之間的生命力 系列當中無論是戒指、耳環、吊墜或腕錶,「夏 威夷花卉系列」都以綻放的花朵為靈感核心, 組合出充滿陽光與活力的珠寶組合。每一朵花 的花瓣由精選彩色寶石打造,搭配金質葉片與 鑽石花蕊,組成富有立體感與動態的珠寶構 圖。作品中的每一個細節,都像被微風輕撫般 輕盈,彷彿花朵隨時會隨風搖曳。

系列的五款主色調寶石,充分展現了梵克雅寶 對色彩的敏銳與講究。明亮的黃水晶,帶著 橙黃色光芒,為作品注入溫暖與朝氣;紫水晶 以其深邃紫色增添神秘氛圍;深粉色的葡萄石 (rhodolite)與鑽石對比鮮明,綻放優雅氣息; 淺藍色的海藍寶石,透出清透純淨的光澤;而 橄欖石則帶來清新的春意盎然。

每一顆寶石皆由品牌寶石部門嚴格篩選,追求 色彩飽和度與一致性,以及寶石的純淨度與切 割比例。梵克雅寶偏好對稱的梨形切割,這樣 的形狀不僅更顯立體,也讓光線能在花瓣間流 轉自如。從石材搭配到最終鑲嵌,花朵的每一 處色彩與光影,都經過縝密安排,確保整體和 諧統一。

時間藏於花間 除了珠寶外,「夏威夷花卉系列」中也推出三 款「神祕腕錶(secret watches)」,結合高 級珠寶與時計功能。每一隻腕錶皆以十二片寶 石花瓣包圍珍珠母貝錶盤,邊緣鑲上圓形鑽 石,在錶面 12 點鐘方向則鑲嵌一顆梨形鑽石, 成為整體視覺焦點。

花朵錶面可旋轉掀開,展現出計時功能,而花 朵本身也可拆卸,變化成手環、胸針或吊墜, 是對品牌可轉換珠寶傳統的現代演繹。從黃色 金搭配黃水晶,到玫瑰金與葡萄石、白金與海 藍寶石,每款腕錶都以不同色調演繹時間與自 然的交融。

on a Rock 文字|劉穎琦

圖片| TIFFANY & CO

新系列「Bird on a Rock by Ti any

在珠寶設計的世界裡,蒂芙尼(Ti any & Co.)向來不乏能讓人一 眼記住的經典。這一次品牌推出了涵蓋高級珠寶與高級時尚珠寶的 」,將代表希望與自由的飛鳥意 象,具象又抽象地展現在每一件作品當中。

系列的設計核心是「翅膀」,從飛鳥的身姿、 羽毛的層次,到翅膀的結構,每一個細節皆被 納入設計語彙。高級珠寶部分包含兩大套組, 分別以坦尚石與綠松石為主角。整套作品包含 項鍊、手鐲與耳環,展現出濃厚的現代氣場。 另一套以綠松石為主軸的系列則更具藝術感, 主體是一條華麗的項鍊,由鑽石打造的飛鳥抓 握著一串串圓潤的突面綠松石,細節處則鑲嵌 金質與鑽石羽毛,最後以一顆大尺寸綠松石作 為收尾,整體比例張力十足。此套還延伸出吊 墜、胸針與戒指等款式,將「鳥」的形象以更 多元方式融入佩戴之中。

除了高級珠寶的華麗展演,此系列也同步推出 高級時尚珠寶(Fine Jewelry)系列。從品牌 經典的「Bird on a Rock 」胸針的設計出發, 品牌進一步簡化並抽象化飛鳥圖像,最終凝練 成優雅的翅膀線條。這些翅膀造型的作品以不 同層次結構呈現,像是羽片層層交疊,又像是 在空中盤旋的動態,透過不同切割的鑽石與精 密鑲嵌技術,使其在光線下呈現出浮空般的視 覺效果。

其中一對可轉換式耳環尤為搶眼,佩戴者可以 選擇作為長型垂墜耳環、簡約耳釘,或其他多 樣組合方式。設計上,羽翼形狀的輪廓彼此之 間可以相互嵌合,達成形式上的和諧與趣味。 這不只是設計的靈巧體現,更像是一種珠寶穿 戴體驗上的進化。

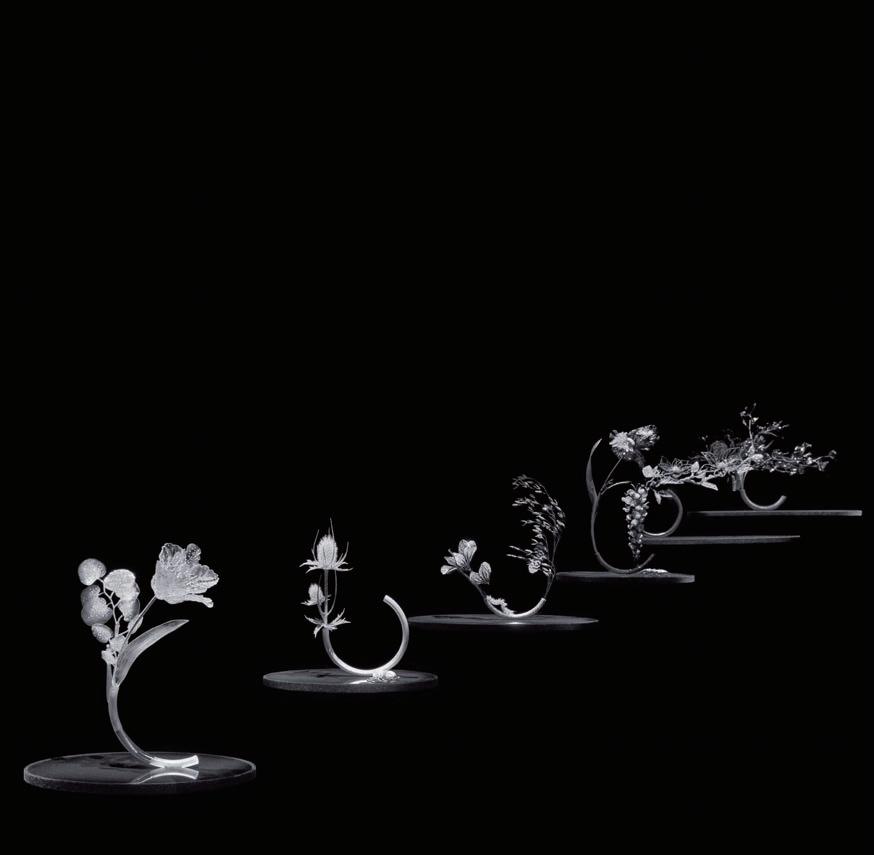

從 花開 到 凋零 from Bloom to Fade 文字|劉穎琦 圖片| BOUCHERON

巴黎珠寶世家寶詩龍(Boucheron)在 2025 年的 Carte Blanche High Jewelry Collection 中,以全新系列「Impermanenc」探 索自然的瞬息之美。系列由創意總監 Claire Choisne 主導, 從日本花道(Ikebana)與侘寂(Wabi-Sabi)哲學汲取靈感, 透過六組植物與昆蟲的藝術構成,將萬物生滅的節律化作肌 膚間可佩之詩。

材質細刻自然之形

系列以光為引,從清晨的明澈漸入暮色的幽 沉,映照自然一生的輪迴。花、葉、昆蟲皆化 作流動的篇章,用材質與色澤訴說大自然的盛 衰之美。花瓣初展,如春水映日,澄澈中透著 柔軟。漸至花期末段,色澤沉靜如秋山暮雨, 內斂而深遠。寶詩龍運用了鈦金屬、白金、黑 陶瓷、岩晶等多種工藝與材質,將自然形態以 真實比例與細節呈現。光澤的變化、材質的觸 感與色彩的層疊交織出一種既真實又超現實的 質地,讓觀者不僅看到形,也感受到時間在其 間的流動。從透亮的花瓣邊緣到吸收光線的深 黑表面,從精細的葉脈到纖薄的翅翼,每個細 節都暗示著生命的短暫與不可逆轉。

多重佩戴設計哲學

系列更延續寶詩龍多重佩戴(multiwear)的 設計哲學,讓作品在不同場合與佩戴者互動。

花枝可以轉化為胸針或髮飾,昆蟲能化為耳環 或肩飾,花朵則成為項鏈或戒指。這種設計讓 珠寶在造型之間自由轉換,彷彿呼應了自然界 不斷變化的節奏,也讓佩戴者能在生活中延續 作品的生命力。系列不僅是珠寶之作,更如一 闋詞、一幅畫,將瞬間化為永恆,將侘寂之意 化入肌膚與呼吸間。

攝影| Natasha Gerschon

造型| Bulia Puteeva

化妝| Cheryl Lee

髮型| Ian Russell(Plutino Group)

模特兒| Andy Hong(Want Management)

藝術指導| Amberson Lee

Wes Zhang(Elite Model Management Toronto)

統籌、編輯|劉穎琦 Wendy Lau

2022 年威尼斯影展評審團

文字|劉穎琦 採訪| FABIAN W WAINTAL 圖片| AMPAS,CCA,KERING,LA BIENNALE,NETFLIX 好萊塢紅毯上從不缺耀眼的名 字,但有些演員的光芒,不是來 自鏡頭、名聲或流行,而是來自 一種持續燃燒的凝視力。茱莉安 摩爾(Julianne Moore)便是如 此的存在。她的角色從不高聲喧 嘩,卻總能讓人悄悄駐足。她說, 她喜歡人、喜歡行為、喜歡敘事。

這種對人性的好奇心,讓她即使 歷經數十年演藝生涯,仍在每一 部作品中保持鮮活的渴望。《至 尊》與茱莉安談論了時間、記憶、 藝術、女性、串流平台與表演技 巧,同時也不禁思考,當我們在 表演時,我們究竟是在扮演他人, 還是重新凝視自己?

2023 年奧斯卡頒獎典禮

2016 年奧斯卡頒獎典禮

藝術是一種強迫凝視

當大多數人談起演員的職業生涯,想像的是名 聲、掌聲、角色選擇的自由與壓力。對茱莉安 而言,演員的職業核心其實非常私密,那是一 種練習,練習怎麼慢下來、怎麼看清、怎麼聽 見、怎麼存在。茱莉安說,表演讓她反覆思考 「當下」是什麼。「有時候你會陷在生活裡面, 想著今天要不要去超市,有沒有清理廁所,但 當我在演出時,我被迫去思考什麼叫活著。」

在她眼中,藝術的最大價值從不在於娛樂觀 眾,而是在於讓人不得不面對自己。無論是一 幅畫、一段文字,或是一個角色,只要能讓觀 者停下腳步、產生對照,就完成了藝術最基本 的任務。

2015 年美國演員工會獎

茱莉安不為角色設計複雜的背景設定,不重建 家庭樹,也不給角色取人生座右銘。「我只看 劇本,我只從角色的語句與行為裡找線索。」 她笑著說,有些角色的姓氏她到最後也不知 道。這種極簡的工作方式,反而讓她與角色之 間保有一種純粹的關係,她不詮釋角色,只是 與角色共處。茱莉安認為,好的角色不需要強 調戲劇性,而是讓觀眾在極為普通的處境中, 看見自己。例如她曾演過一位面臨阿茲海默症 初期的語言學教授,角色的痛苦並不來自巨大 的災難,而來自於每一次打不出字母的挫敗、 每一次忘了孩子名字的瞬間。這些片刻,反而 最能折射出人心的裂縫。

「我只需要被愛過的人記得」

茱莉安的演出經常與「記憶」交織。當她在《我 想念我自己(Still Alice)》中飾演失智症患者 時,不少觀眾都說,那是他們第一次在銀幕上 看見記憶的崩塌與情感的殘留如何並存。但對 她來說,「記憶」從來不只是戲劇元素,更是 一種人生哲學。被問到想怎麼被記得時,茱莉 安答得很簡單:「我希望被我愛過、愛我的人 記得。」她認為人的存在並不靠成就或語錄來 延續,而是靠在他人心中留下一道體溫。也因 此,她不執著於電影的文化位置,不在乎某部 作品會不會流行。她只在乎「那時候的我有沒 有誠實、努力地完成當下的工作」。

2024 年奧斯卡 Governors Ball 派對

茱莉安回憶起自己獲得坎城影后時的情景,當 時她早已離開法國,人在長島。獲獎那通電話 讓她大叫出聲,也讓她明白,有些榮耀從不是 靠追求而得,而是那份不經意的坦然與全力以 赴的誠懇,才真正會留下痕跡。至於死亡,她 也一樣看得雲淡風輕。「我想像自己在睡夢中 安靜離開。」她不是不怕死亡,而是早已看見 了人生的有限與不可控,並選擇在其中持續創 造、持續愛人、持續被記得。

工作不是永恆,但感受可以留下 演員這個行業,本質上是沒有保證的。茱莉安摩 爾說:「我們總以為人生要找到一份穩定的工作, 然後在那個體制裡待一輩子。但其實,世界早 就改變了。」她從影以來,始終處於「不確定下 一份工作在哪裡」的狀態,卻從未抱怨。她觀察 到,當今演藝產業變得比以往更快、更碎片化。 串流平台讓觀眾習慣一次性觀看,也改變了敘事 節奏。她近期參與拍攝 Netflix 影集《妖惑心計 (Sirens)》,就體會到串流作品的創作自由與 製作限制並存。她說,平台的名字從來不是重點, 重點是「你有沒有跟願意說真實故事的人合作」。 這樣的價值觀,也讓她看待年輕演員時充滿 尊重與好奇。她提到珍妮佛 勞倫斯(Jennifer Lawrence)時語氣充滿欣賞。「她一出場就如此 真實。那不只是天賦,而是一種早熟的情感理解 能力。」茱莉安並不覺得資深就是權威,反而願 意從後輩身上學習,理解這個世代如何在更短時 間內接觸並呈現複雜的人性。她也坦言,表演並 不是靠一套通則學會的。就算念過戲劇學院,也 不代表你能適應鏡頭前的微妙變化。「鏡頭有它 自己的語言,你必須用非常細微的方式去回應。 情緒來得太快太滿,反而失真。」她說,那種含 蓄與節制,是她從影多年後才真正體會的。

Netflix 美劇《妖惑心計(Sirens

我是個普通女人,也想演普通女人 電影裡的女性常常被要求極端化:不是聖母, 就是壞女人;不是皇后,就是破碎。茱莉安花 了三十年的時間,嘗試讓角色「正常一點」。

茱莉安說,她感興趣的角色,從來不是天選之 人。「大多數人不是太空人,也不是女王。我 們是上學、交朋友、帶孩子、遛狗的那群人。」

她堅持演出生活化的女性角色,不是因為缺少

戲劇性,而是她深信:「那些最真實的生活片 刻,本身就蘊含足夠的張力與感動。」

也因此,茱莉安特別感受到產業的變化帶來 的影響。她說,當初剛出道時,整個劇組幾 乎沒有女性。如今,她看見越來越多女導演、 女製片,甚至在攝影器材部門都出現女性身 影。這不只是比例問題,而是關於敘事主體 的重構。「當女性可以參與定義故事時,角 色就會變得更立體、更接近現實。」她並不 期待所謂的完美平權,但她希望觀眾能更習 慣銀幕上的年齡與生活痕跡。「年紀不該是 《隔壁的房間( The Room Next Door)》劇照

退場的理由,也不該是角色的全部。」她說, 當觀眾能接受女性不再年輕但依然閃耀時, 那才是真正的文化進步。

茱莉安演過無數角色,卻從未遺失自我;她經 歷掌聲,也看見靜默之中更深層的共鳴。在這 條漫長的演員路上,茱莉安摩爾始終沒有匆忙 趕路,而是選擇停下來,看一看、想一想、感 受一下。她說,她只是個喜歡觀察人、熱愛敘 事的人,但正因為這份誠實,她在影視界的存 在才那麼長久。

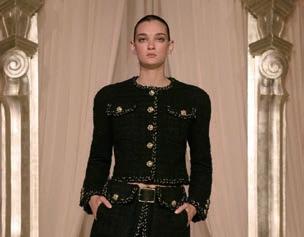

WHEATWAVES WARMSHADOWS 麥浪與暖影

文字|劉穎琦 圖片|CHANEL

在巴黎大皇宮內的榮譽廳(Salon d' Honneur

),香奈兒(

),香奈兒(Chanel 一場濃縮品牌本質的秋冬高訂大秀,交出過渡時期最靜默卻堅定的設 計答卷。今季沒有過多噱頭與視覺躁動,而是將焦點收回設計本身, 以經典沙龍為靈感出發,用服裝語言講述香奈兒對輪廓、結構與手工 細節的深刻理解。這不僅是一場高訂秀,更像是一場設計系統的總整 理,也是新時代來臨前的一次品牌精神回顧。

簡約但不簡單的廓形構造 剪裁與結構是今季設計架構中的 主角。不同於以往高訂系列習慣 鋪陳誇張輪廓,本季香奈兒選擇 內斂的建構邏輯:腰身收緊、肩 線提昇、裙襬略微擴張,但一切 皆以人體比例為核心出發,強調 服裝與身體的關係,而非形體的 裝飾性扭曲。大衣與長洋裝的線 條流暢乾淨,看似簡單,實則精 準。從外套到裙裝,再到斗篷與 褲裝,每件作品皆透過精細的裁 片組合與結構支撐,勾勒出香奈 兒標誌性的「實穿優雅」。

設計團隊大量運用品牌經典的男 裝元素,將斜紋軟呢、厚毛氈與 天鵝絨轉譯為女裝語彙。許多作 品如同披上肩線俐落的男士西 裝,但下身則以輕盈羽毛或層疊 紗裙帶出女性特質,形塑一種不 刻意性別區隔的現代感。這樣的 混合,不是形式的模仿,而是對 「中性」設計精神的重新詮釋。

從大地汲取靈感

若說輪廓是設計的骨架,那麼細 節便是靈魂。本季最大的設計符 碼是「麥穗」,這個象徵豐饒與 自然恩賜的元素,被轉譯為鈕 扣、刺繡、珠寶與帽飾的主體圖 像。某些服裝在腰間或領口巧妙 繡上金絲麥穗,像是靜靜貼附在 身上的飾帶,低調卻精緻;某些 帽款以羽毛與金屬纏繞呈現麥浪 形狀,在燈光下搖曳生姿,彷彿 步入田間黃昏。這些裝飾從不過 度繁複,而是恰到好處地融入整 體設計語言之中。珠寶鈕扣同樣 扮演了不可忽視的角色。有的像 乾燥麥籽、有的像星辰碎片,在 深色布料上點出極微小但關鍵的 步入田間黃昏。這些裝飾從不過 亮點。

本季整體色彩設定延續香奈兒一 貫的自然語調:米色、象牙白、 焦糖棕、墨黑與暗森林綠貫穿全 場,色彩之間的變化不以對比取 勝,而在於彼此的過渡與堆疊。 偶有幾套淡粉、乾燥玫瑰色的輕 盈作品出現,為視覺節奏添加變 化,也呼應收割後麥田的金光與 溫柔氛圍。設計師將色彩作為設 計的配角,不作為視覺主軸,而 是讓面料本身說話。

材質選用也極為講究。輕盈羽毛 與珍珠串接的織紋搭配厚重毛 呢,極富層次感;亮面緞面與霧 面絲絨交錯排列,帶出極其細膩 的光影效果。香奈兒工作坊對於 這些材質的運用,不只是為了豐 富外觀,而是有意識地調整每件 作品的「重量感」,讓穿著者在 行走間自然表現氣場。

以衣為名

文字|劉穎琦 圖片| DIOR

Maria Grazia Chiuri 對時尚的貢獻,不止於她將 Dior 帶入女性主義的光譜,更 在於她如何讓服裝說話。2026 早春度假系列(Dior Cruise 2026),作為她任內 最後一次系列發表,不只是告別,也是一場設計信仰的濃縮展現。時裝秀在羅馬 舉行的,擷取自古典、宗教、戲劇與個人記憶的符號,重構出一個既柔軟又堅定 的女性輪廓。

古典輪廓的重構

Chiuri 對「白色」的執著在這一 季達到頂點,幾乎整場秀都以象 牙白、骨白、淡米色為主軸,回 應義大利古典文化中的神聖、虔 敬與女性純粹形象。長裙的比例 近乎古羅馬女神般垂墜,腰身位 置提高,裙擺自然落地,呼應古 典雕像與基督教藝術中的聖母意 象。這些設計不只在形式上復古, 更透過剪裁與面料選擇強調「女 性身體不是被展示,而是被釋放」 的概念。

Chiuri 精準掌握「比例」的語言。 她將寬大的裙身結合高腰線,搭 配細緻刺繡與柔軟塔夫綢,讓裙 擺不僅優雅飄逸,更能伴隨步伐 產生空氣感。每件服裝皆經過精

密裁縫與結構設計,像是雕塑家 用石材雕出線條,而她用的是布 料。從微微撐起的蓬裙底層,到 落肩式剪裁的外袍,再到層層堆 疊的薄紗與蕾絲,這些複合媒材 讓視覺更具立體感,也更貼近歷 史與當代的模糊交界。

史與當代的模糊交界。Chiuri 並 究內外交錯:內層用細

未將古典視為靜態參照物,而是 作為可轉譯的語言重新編碼。譬 如結合透明蕾絲與盔甲剪裁的長 裙設計,利用對比讓柔與剛 並存。布料層次處理也講 究內外交錯:內層用細 膩軟紗製成如教士長 袍般的簡潔線條, 外層則披掛輕盈罩 衫,展現呼吸感的 動態。

結構、權力與女性形象

Chiuri 早已不是第一次將軍裝元 素導入女性服裝中,但在這一季 中,她選擇以更細膩的方式去傳 達權力,而非張揚的對抗。寬肩 翻領大衣、立體剪裁西裝與帶有 武士輪廓的皮革背心出現在細節 中,並不喧賓奪主,卻為整體輕 盈柔和的系列,注入一種安靜的 堅持。這些硬朗結構宛如隱性的 骨架,與飄逸裙襬共構出一種現 代女性應有的「柔韌」 姿態。

她將結構與功能性視為 日常穿搭的一部分,而 非設計妥協。許多造型 乍看為晚禮服,實則內 建日常機能:如可拆式 披風、隱形拉鍊、可調 節肩帶與鬆緊腰設計,不

僅提升穿著靈活度,也讓服裝適 應多元場合。這些設計背後,正 反映 Chiuri 一貫主張:時裝應該 由穿著者定義,而非制度與傳統 加諸的審美定義。

在配件設計上,她亦極簡處理, 強調服裝主體性。皮革綁帶涼鞋、 簡約珍珠耳環、可拆式薄紗帽簷, 皆為服裝輪廓服務,不與之競爭。 這種「抹去配件存在感」的設計 策略,其實也暗示了一種設計哲 學轉向:讓服裝本身,成為個體 與世界溝通的最直接語言。

符碼的轉譯與祕語

從秀場安排便可看出 Chiuri 的語 言策略:觀眾席位於 Villa Albani Torlonia 的鵝卵石路兩側,身穿 白衣的女性觀眾成為場景的一部 分,如同參與一場現代神聖儀式。

這場秀不再是品牌的單向敘述, 而是共同記憶的召喚場。她再次 將時裝秀轉化為空間裝置藝術, 讓身體成為文化符號的主體與展 演者。本季也大量引用宗教與舞 台語彙,如修女般的高領禮袍、 薄紗面紗與十字架刺繡細節,不 單純為了戲劇效果,而是讓設計 回應現代女性面對壓抑與虔敬之 間的掙扎。她沒有直接發聲,但 讓每道摺線與面料質感訴說關於 權力、身份與信仰的故事。

Chiuri 為這場個人最終設計加入 的細節並非隨意堆疊,而是一次

對符號系統的高度組織。她熟稔 如何讓服裝成為「看與被看」之 間的通道:袖口的收束、背部的 鏤空、繫繩的位置,都在操作觀 看者的視線,重新賦權於穿衣者, 而非凝視者。這是一種靜默的反 抗,也是一種溫柔的權力,如同 她一貫以來強調的:「時尚是一 種社會實踐(fashion is a social practice)。」

明日葉 文字|劉穎琦

圖片| SHU UEMURA ART OF HAIR

ASHITABA Restores Hair 重建髮絲秩序 在護髮產品愈趨科技與快速功效的市場裡,shu uemura art of hair 的「明日永恆系列(Ashita Supreme)」,是 品牌至今最奢華的一套護髮系統。系列不選擇了另一種 態度:將修護視為一種儀式,而非即效的結果。這個系 列以日本植物「明日葉」為核心,延續品牌一貫融合東 方植萃與現代工藝的哲學,企圖在洗、護、潤的日常流 程中,恢復頭髮的生命力。

明日葉科技:從植物生命力出發

Ashita Supreme 的概念源自一種來自日本八 丈島的植物「明日葉」,其名源於「今日摘取, 明日再生」的特性。這種植物擁有極強的自我 修復與再生能力,即便在惡劣環境中也能迅速 生長。shu uemura 將其視為一種象徵性素材, 並透過科技轉譯為實際可用於髮絲修護的成 分,為整個系列注入時間性與自然力。

吸收養分。精華露與精

這套系列包含五件產品:洗髮露、潤髮乳、髮 膜、精華露與免沖洗精油。每一件產品都以明 日葉萃取為主軸,搭配品牌研發的高濃度修護 技術,不僅針對乾燥、毛躁、斷裂等常見髮況 進行處理,也讓原本質地鬆散無光的髮絲重新 聚合、恢復密度與彈性。洗髮露起手溫和, 使用低刺激界面活性劑, 洗淨頭皮同時不抽乾水 分。潤髮乳與髮膜則 以柔韌修復為主,讓髮 絲在濕潤狀態下更容易 吸收養分。精華露與精 油則是最後一道強化程 序,鎖住營養,同時賦予

光澤與柔順手感。

讓護髮成為身體與情緒的對話 明日永恆系列不僅在成分與技術層面講究,更 在使用體驗上設計出一套具節奏感的日常流 程。整體包裝採用墨黑與霧金色系,瓶身線條 圓潤低調,既有工藝感,也與品牌其他產品有 明確區隔。香氣設計則融合木質基調與青草氣 息,前調略帶涼感,後段轉為柔和沉靜,從使 用第一步開始就創造出一種內在的空間感。這 種氣味不是刻意營造高級感的甜膩,也不是典 型洗髮品的清新,而是一種極具辨識度的質感 記憶。

設計,而是強調循序漸進的狀態調整。許多使 得更緊實、有彈性。這也呼應品牌對於「美」 的理解:不是外在的快速修飾,而是從根本重 uemura art 日葉在土地上生長一樣,穩定、持久、安靜但 聚合、恢復密度與彈性。洗髮露起手溫和,

值得注意的是,這不是一種立即拋光式的效果 用者在使用三至五日後,會明顯感受到髮質變 新喚醒髮絲本有的結構與韌性。

每一項產品在使用順序上都被賦予一種「步驟 感」,從清潔、修護、強化到封存,不僅是物 理層面的修復,也同時進行一種情緒轉換。尤 其在繁忙節奏中,透過這五步驟的結構,讓護 髮不再只是例行公事,而成為一天當中可以慢 下來的片刻。這套設計讓使用者意識到:頭髮 不是身體的附屬品,而是一種情緒與狀態的表 現場域。

shu uemura art of hair 向來強調技術與哲學並 重,而明日永恆系列就是這種品牌思維的具體 落實。它不是華麗的噱頭式新品,也不追求一 次性驚艷,而是細水長流地滲透日常,如同明 日葉在土地上生長一樣,穩定、持久、安靜但 有力。最終讓頭髮恢復的,不只是光澤,更是 一種與自我同步的秩序感。這,才是當代奢華 的真正模樣。

文字|劉穎琦圖片| DYSON

造型產品不該只是「固定」,而應該是「延續」。

戴森(Dyson)最新推出的 Chitosan 多效造型噴 霧,一瓶兼具彈性定型與髮質修護的造型噴霧, 不僅讓髮型從早到晚維持動感與光澤,更重塑我 們對「第二天的頭髮」該有的期待。

THEFLEXIBLE REVOLUTION 柔韌革命 從硬梆梆到靈活支撐

這款多效噴霧是戴森美髮系列的全新力作,採 用品牌專利 Triodetic™ 技術,融合由蠔菇中提 煉出的幾丁聚醣(Chitosan)巨分子,打造出 與傳統聚合物不同的支撐結構。它不再以僵硬 的方式「定住」髮型,而是讓髮絲在被支撐的 同時保有自然律動,無論是早晨的造型完成、 午後的加強定型,還是隔天重整自然捲曲,只 需輕噴,即可讓髮絲恢復彈性與曲線。

非氣壓設計釋出超細噴霧,觸感清爽不厚重, 適合各類髮質,甚至在高濕環境(80% 相對 濕度)下仍能維持全天候的定型效果。它既是 造型的最後一步,也是日常維護髮型的隨身助 手。對於注重自然髮感、同時講求機能性的使 用者而言,這是一種難得的質感平衡。

科技與修護成分

這瓶噴霧不僅僅是造型產品,更是一種輕保 養的延伸。配方中特別加入多重修護成分, 當中的胺基酸複合物有助於修復髮絲表層的 微損;竹萃取可強化造型的持久度並維持滑 順;而水解小麥蛋白則提升柔軟度與整體髮 感質地。這些成分讓每日造型不再是負擔, 而是呵護與塑型的雙重奏。

配合戴森全套 Chitosan 系列,包括「造型前 乳」與「造型後精華」,這款噴霧提供完整 的三步驟造型流程:從打底、定型、到補強 與重塑,每一步都兼顧功能與護理。更環保 的是,該系列產品皆採用可補充設計,用完 只需更換內芯即可,舊芯也可在家回收。這 是少見結合高效、美感與永續的設計思維, 讓日常髮型成為一種更輕盈的選擇。

WhereBeauty Begins theJourney 以妝為旅 文字|劉穎琦

圖片| LOUIS VUITTON

從香氛到唇膏,路易威登(Louis Vuitton) 終於正式踏入彩妝世界。這個被命名為「La Beauté Louis Vuitton」的全新美妝系列,從包 裝設計到產品調色,都由被譽為當代美妝藝術 推手的 Pat McGrath 爵士親自操刀。

路易威登自 1854 年創立以來,便將「移動中 的優雅」作為品牌核心精神。從最初為香氛 設計的皮箱與化妝箱開始,美的概念早已潛 藏於品牌的行李哲學之中。如今在 McGrath 的主導下,這份傳承被轉化為一系列具高度 收藏價值的彩妝物件,每一件都像是為化妝 台量身打造的工藝品。唇膏與眼影的包裝由 工業設計師 Konstantin Grcic 設計,外型簡 約卻不失質感,更特別為補充蕊芯設計了專 屬鎖定結構,將環保與精緻並存。

系列主打的「LV Rouge」唇膏一口氣推出了 55 隻色,巧妙對應品牌英文縮寫 LV 的羅馬 數字「55」。色彩涵蓋從柔和裸粉到濃烈深 紅,當中如「Monogram Rouge」與「Rouge Louis」等色號,巧妙揉合了品牌歷史元素 與現代女性的自我表達。每一款皆添加由玫 瑰、茉莉與含羞草升級萃取的天然蠟成分, Konstantin Grcic 55 紅,當中如「

搭配乳油木果油與玻尿酸,讓持色與保濕達到 理想平衡,兼具護唇與妝效。

這次系列除了唇膏外,還推出 10 款「LV Baume」潤色護唇膏,以及 8 款四色「LV Ombres」眼彩盤,全面構築一套屬於路易威 登的美學語言。特別值得一提的是,彩妝品首 度融合香氛藝術,McGrath 與品牌首席調香師

Jacques Cavallier Belletrud 合作,為唇彩注入 訂製香氣。唇膏散發花香調,護唇膏則混合薄 荷與莓果香,讓塗抹的每一刻皆如儀式般具感 官記憶。

為呼應品牌一向重視「隨行之美」,系列同 時推出一款全新化妝箱,以 1925 年為女高音 Marthe Chenal 訂製的「Le Milano」化妝箱 為靈感,結合現代 backstage 彩妝需求,化身 為隨身美妝站。而系列周邊小皮件如唇膏收納 盒、吸油面紙夾等,也同樣以 Monogram 帆布 製成,讓日常補妝成為風格。

眼影成釦 SHADOWS BUTTON TO 文字|劉穎琦圖片| CHANEL

在香奈兒(Chanel)創辦人可可 香奈兒的衣櫥 裡,山茶花一直是重點之一。這一次,山茶花以鈕 扣的形式再次現身,但不是縫在外套上,而是壓 印進眼影盤中。香奈兒全新限量推出的「LES 4 OMBRES BOUTONS」山茶花鈕扣眼影盤,將 服裝細節轉化為視覺語彙,讓眼妝也成為一 場關於布料與光線的故事。

經典山茶花鈕扣壓印 山茶花鈕扣眼影盤最引人注目的設計,是 壓印在粉體上的山茶花釦圖案。眼影以柔 霧與微光交錯的質地結構,讓粉體在光照 之下呈現出細膩的光折變化。色彩配置靈 感來自香奈兒經典西部風格時裝中的大地 色調與金屬感點綴,四種色號皆為新創配 色,包括霧玫瑰棕、煙燻奶茶、帶紫光澤 的灰銀與柔焦黑。這種偏灰調、低對比的 配置,讓整體眼妝更貼近布料質地的 視覺感受,而非單一色塊的堆疊。

使用方式不強調技巧性堆疊, 而是推進一種近乎用「暈 染輪廓」來詮釋眼部立體 感的手法。霧面色打底 後,帶光澤的金屬質地

再於眼窩加強深度,呈現出如織物般 柔軟卻層次豐富的表面感。每一筆在 眼皮上的觸感,就像是布料經過熨燙 後被拋光,留下絲微的光與影。

一枚釦子的文化重量 山茶花釦在香奈兒的時裝歷史中有它 的位置。在整體產品包裝上,眼影 盤仍維持 Les 4 Ombres 經典方盒輪 廓,但細節處更強化其限量屬性。內 盒壓印呈現半霧質感,色澤與釦花本 身呼應;搭配黑色保護絨袋與隨附雙 頭眼影刷,既是實用也具備收藏性。 香奈兒曾經用布料、針線、飾釦形塑 女性的輪廓,如今則透過彩妝輪廓, 讓那份力量繼續停留在日常。

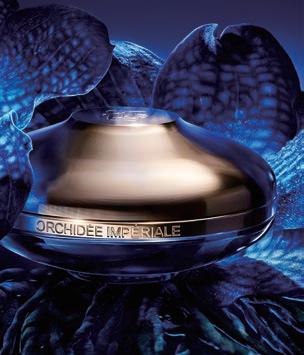

在乳霜中 盛開的蘭花 inaJar 文字|劉穎琦 圖片| GUERLAIN

當一款面霜能夠跨越時間,穩定存在於高端保養品市場超過十五年,往往不只 是因為科技,而是來自對一種肌膚狀態的長期理解。嬌蘭(Guerlain)以皇家 蜂王蘭系列(Orchidée Impériale)為名,將稀有植物學、細胞能量研究與質地 感知整合進單一保養品中。當中最受矚目的「皇家蜂王蘭輕盈乳霜(Orchidée Impériale The Light Cream)」,則是最貼近日常節奏的一款,專為需要清爽 膚觸與深層滋養兼容的肌膚設計。

雙重科研軸線與肌膚生態學 乳霜的關鍵在於嬌蘭所主導的「雙重蘭花科技 (Dual Orchid Technology)」,結合兩種具備長 壽性質,主要來自中國與秘魯的的蘭花品種。透 過長達十五年的實驗室培植與分析,發展出一套 能夠提升肌膚自我更新能力的機制。這不再只是 針對外在乾紋與鬆弛所做的臨時處理,而是一種 讓肌膚內部能量系統回到適齊狀態的方式。

除了針對細胞層面的老化進程進行干預,輕盈 乳霜也搭載了品牌開發的細胞呼吸科技(Cell Respiration),調節肌膚氧氣利用效率,提升肌 膚在面對氧化壓力時的自我調節能力。這一部分 技術與 Guerlain 對植物耐候性研究密切相關, 特別是如何將植物在高原或極端氣候下的 自我保護機制,轉化為皮膚科層級的活性 配方。

質地上,這款乳霜相較經典版本更加輕 盈,吸收速度快但不犧牲滋潤強度,適 合溫暖或潮濕氣候使用,也適合早晨妝前 護膚程序。香氣則保留皇家蜂王蘭系列一貫 的柔和花調,穿插著木質與粉感基調,但不強 烈,不會與後續香水或底妝產生干擾。這種氣味 的控制,也體現品牌對「護膚即是一種生活質感」 的理解與堅持。

包裝語彙與可持續美學

從玻璃瓶身到內罐替換設計,皇家蜂王蘭輕盈乳 霜也在外觀上重新對高端保養進行了語言調整。

外瓶保留象徵性金色圓弧造型,靈感來自蘭花花 瓣與蜂巢結構的融合,但改採更輕量的物料設計, 使其碳排放相較過去版本減少四成。瓶身可重複 使用、內罐可更換,對使用者而言是一種儀式延 續,也對環境提供相對應的回應。

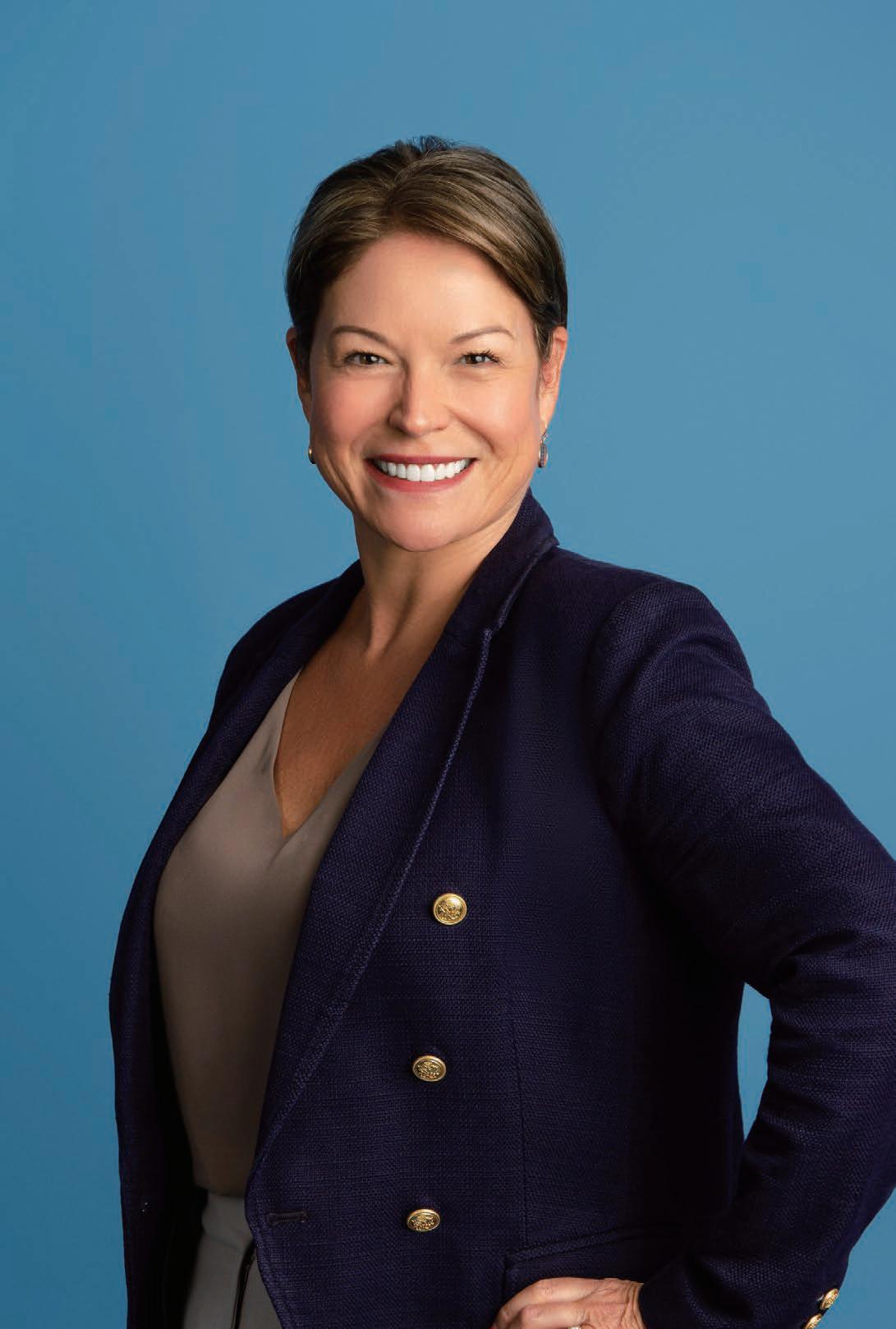

Carolyne Doyon

A Within 一地容萬象 One Place 文字、採訪譯文|劉穎琦 圖片| CLUB MED

從法國起家的 Club Med,如今已成為全球全 包式度假品牌的代名詞,橫跨五大洲,連結數 百萬個家庭的假期記憶。Club Med 北美區總 裁 Carolyne Doyon 一手推動品牌從度假選項轉 型為生活風格,讓旅行回歸到連結與真誠的本 質。今期《至尊》有幸與 Carolyne Doyon 深談 有關 AI、家人、疫情、管理風格、度假哲學, 還有她如何看待中國市場這塊重要的拼圖。

您如何平衡「包容性」與「高端」這兩者看似 矛盾的品牌精神,讓 Club Med 不失最初的社 交與共享 DNA ?

在 Club Med,我們從不將「包容性」與「高端」 視為對立,它們是可以並行的體驗。對我們來 說,奢華意味著自由、安心、深層連結,以及 在令人驚嘆的目的地中享受個人化的時刻,同 時保有 Club Med 一貫的精神:我們的 G.O. 團 隊法文為 Gentils Organisateurs,意思是親切的 接待者。

在過去二十年間,我們進行了全面升級,關閉 了較舊的度假村,轉而開設符合現代生活風格 的新型度假目的地。如今,我們百分之百的度 假村皆為全包式,並定位於高端或奢華等級, 展現我們對卓越品質、升級體驗與無憂旅行的 承諾。

幾個關鍵里程碑包括 2019 年開幕的 Club Med Michès Playa Esmeralda,以及 2021 年的 Club Med Québec Charlevoix,這些都協助我們在北 美市場轉向以自然、健康與奢華為核心的品牌 形象。現在的旅客尋求的不僅是舒適,而是連 結、真誠與目的感,而這正是 Club Med 所提 供的。

Club Med 近期導入 AI 工具如 G.O. Match 與

GM Copilot,您認為 AI 如何幫助打造更個人 化的賓客體驗?

Club Med 的 AI 建構於強大的數據基礎上,我 們每天處理超過 500 萬筆資料。由於我們採取 直面消費者的營運模式,因此數據品質極高, 這讓我們得以打造高度個人化的體驗。

GM Copilot 每月在 12 個市場處理超過 12,000 則對話,其中 30% 完全自動化。不僅強化了 個人化,也實現全天候支援。G.O. Match 則運 用機器學習,自動化 40% 的人員配置工作, 為人資團隊節省 25% 的時間,同時能將適合 的人指派至最合適的度假村。另外,Gentil Writer 和我們的 AI 圖像分類工具,也協助確保 內容維持一致的品牌語調與視覺風格。

我們採取負責任的方式導入 AI,遵守全球法 規並確保永續性。預計到 2025 年,將有超過 800 名員工接受 AI 培訓,協助我們在全組織 各層面擴大創新規模。

疫情教會了很多企業對現金流與溝通的重要 性。您提到「過度溝通」,在家庭或公司管理 上,有沒有讓您印象深刻的實際經驗? 在危機時,我們會啟動由上而下的溝通計畫, 首先針對核心經營團隊進行通報,這些關鍵人 員負責監督整個事業體的各個面向。我們每天 會安排多場危機會議來即時更新資訊並做出關 鍵決策,我們始終相信,面對這類問題時,「過 度溝通」永遠好過「溝通不足」。雖然計畫從 核心團隊開始,但確保訊息能傳達至整個組織 才是關鍵。來自領導者的直接發聲,能帶來穩 定力量,也有助於減輕內部的不安與疑慮。

如果您能把 Club Med 的理念變成一道料理, 那會是什麼?為什麼? 我會說它是一份「planche gourmande」,也就 是一道共享式拼盤,最能體現 Club Med 的精 神。它反映了我們的法式血統,也慶祝了多元 文化――就如同我們的度假村,融合了來自世 界各地的風味、文化與人群。它慷慨、友善, 無論是家庭、情侶還是獨旅者,都能在其中找 到屬於自己的部分。而且雖然感覺溫暖放鬆, 但選材精緻、細節講究,正展現我們對高品質 待客之道的堅持。

在您的旅行記憶中,有沒有哪一次讓您真切體 會「這就是我為什麼做這份工作」的瞬間? 當然有!幾乎每一次旅程都會提醒我,我為什 麼會選擇這份工作。看到家庭在共度美好時光 時的笑聲,看到祖父母因為孫子第一次在 Mini Club 表演或挑戰空中飛人時,臉上閃耀著驕傲 的光芒;或者是情侶在一頓浪漫的餐點或一杯 調酒之間重新找回連結的靜謐時刻,這些畫面 都讓我深受感動。

但不只是賓客的體驗,同樣重要的是我們在公 司內部所產生的影響。當團隊成員感謝你相信 他們、給他們晉升機會,而這原本是他們從未 想像過的未來,那份感動是無法言喻的。很多 同仁告訴我:「因為 Club Med,我得以走遍世 界,也改變了自己的人生。」這是我覺得最有 價值的回饋。

您提到在管理風格上「不會要求別人做你自己 不願意做的事」,在家庭裡,這樣的領導哲學 對您與家人的互動有何影響?

讓我舉個具體的例子,我 一直要求我們的度假村保持整 潔、維護得宜。但我也始終相信,這不該只是 清潔人員、服務人員或維修人員的責任,而是 每一個人的責任。如果你看到地上有杯子或紙 張,就應該主動撿起來。這就是我在組織內部 推動的思維方式。

我自己也以此為行動準則。每次會議結束後, 我通常都是第一個開始收拾場地的人。對我而 言,領導不是發號施令,而是透過自身行動樹 立榜樣、營造文化氛圍,並在各個層面支持團 隊。這種哲學不只存在於工作中,也是我面對 家庭與生活的方式。

如果可以在任一 Club Med 度假村辦公一天, 您會選哪一個?那天的行程會是什麼? 這個問題真的不容易,因為我真心喜歡我們每 一間度假村――但如果真的要選,我會選擇那 一間能讓我 14 歲的兒子最快樂的地方。一定 要是海灘度假村,他可以浮潛、踢足球、射箭、 玩空中飛人,還能和其他青少年交朋友。像 是 Club Med Michès Playa Esmeralda、Club Med Punta Cana 或 Club Med Cancun 都是首選。至 於我呢,你大概會在 Spa 找到我,享受按摩和 臉部療程,完全放鬆。因為我知道,他在安全 又有趣的環境裡,正過著最開心的一天。

孩子們怎麼看您的工作?他們曾經對您的工作 說過最有趣的一句話是什麼?

我從進入 Club Med 工作的時候起,比我兒子

Sam 還早。他一出生,這份工作就已經是我們 家庭生活的一部分。隨著他年紀增長,他也開 始更能理解我的工作其實包括很多跨時區的會 議與頻繁的旅行。他可能還不太清楚我每天實 際在做什麼,但他總是很驕傲地告訴別人:「我 媽媽在 Club Med 工作。」幸好,他現在知道 別說得像以前那麼大聲了。

這些年他說過很多有趣或讓人驚喜的話,但有 一次真的讓我印象深刻。有次旅行時,他默默 拿起飯店的便條紙,開始寫起他自己的「假期 評分表」。他用 1 到 10 分給自己最在意的事 物打分:薯條、漢堡、冰淇淋、小孩活動等。

那張紙條既可愛又充滿洞見,還非常好笑。我 現在手機裡還留著那張他手寫的評分表照片, 是我非常珍惜的回憶。

您如何評價中國旅遊市場在 Club Med 全球版 圖中的戰略地位?未來五年是否會持續加碼 投資?

中國目前是 Club Med 全球第二大市場,僅次 於法國。這對我們而言是一個非常重要的指 標,也說明了中國市場對我們整體發展的戰 略地位。我們目前正積極加大在中國滑雪旅 遊領域的投資,並持續開設新度假村,以回 應這個快速成長的市場。中國的冰雪運動參 與人數正在急遽上升,目前估計已有三億人 參與雪地或冰上活動,這股風潮受到了 2022 北京冬奧會與即將到來的 2025 哈爾濱亞洲冬 季運動會的帶動。

其實,我們很早就預見這股趨勢。Club Med 在中國的第一間度假村就是滑雪度假村。此 後,我們又新增了兩間高端滑雪村,並計劃 持續拓展,支持我們邁向「全球山地旅遊領 導品牌」的目標。

目前我們在中國擁有三間滑雪度假村, 分別位於亞布力、北大壺與長白山, 每間都有其獨特優勢。在亞布力,我 們提供比賽等級的滑道與專業設施, 適合高階滑雪者;在北大壺,我們 擁有優質粉雪與多樣化雪道,能滿 足各種程度滑雪客的需求;而在長白 山,我們以友善坡道與家庭導向設計 為主,適合新手與親子同行的旅客。

從 2024 年 11 月至 2025 年 3 月的雪季期 間,Club Med 在中國的三間滑雪度假村中, 約有 20% 的賓客來自海外,這也顯示出這些 度假村具有全球吸引力,並不只是為本地市場 服務。

隨著中國高端旅客對「深度體驗」與「在地文 化」的需求提升,Club Med 是否計劃推出更 多文化融合的主題產品? 根據我們一直以來奉行的「Glocal」策略(全 球視野、在地落實),Club Med 持續開發產 品與活動,來更好地契合旅客期待。我們在中 國的度假村推出了各式各樣融合文化的深度體 驗,並因此吸引了來自不同背景的旅客。

例如 Club Med 麗江度假村,已成為極具代表 性的文化旅遊目的地,結合自然探索與文化體 驗。賓客可以參加白沙古鎮導覽,深入了解東 巴文字的傳承(該文字已被聯合國教科文組織 列為非物質文化遺產)。在 AMAZE 阿美澤商 業街區,賓客還能參加壁畫藝術工作坊,親手

使用天然礦物顏料創作白沙傳統壁畫,體驗真 正的手作工藝。

此外,Club Med 也針對東亞文化圈進行在地調 整,這些本地化改編不僅服務中國旅客,同樣 也吸引來自日本、馬來西亞、新加坡與韓國等 地的旅客,因為這些市場的消費行為與西方市 場存在顯著差異。

SPACE BEGINS WITH COLOR 空間 從 色彩 開始 文字、採訪譯文|劉穎琦 圖片| MASON STUDIO

當大多數設計公司仍在追逐視覺風格與裝飾語彙時,Mason Studio 卻悄悄反其道而行。他們不談流 行,不預設風格,更不把空間當作商品展示櫃。在他們的作品裡,你看不到刻意營造的設計語言, 卻能明確感受到設計師的情緒。這間總部設於多倫多的 Mason Studio 設計事務所,由 Stanley Sun 與 Ashley Rumsey 共同創立。近年在全球設計圈嶄露頭角的 Stanley,擅長將藝術、情感與社會脈絡 編織進空間敘事之中。他的設計不只是「漂亮」,更像是一種親密的觀察行動。他相信設計師的職責, 不是製造視覺上的驚奇,而是幫助人們在空間中找到真我。

Mason Studio 創辦人 Ashley Rumsey、Stanley Sun(左至右)

而在這一切的核心,有一項常被低估卻 主導空間氣質的工具:色彩。對 Mason Studio 而言,色彩不是裝飾,而是心理 語言。他們深信色彩能激發情緒、喚起記 憶、引導互動,色彩可以讓空間變得溫 柔,也能使空間充滿力量。Stanley 長期 研究色彩如何影響身體感知與情緒反應, 並將這套色彩哲學轉化為實務策略,讓空 間表面變得有機且流動。《至尊》今期專 訪了 Mason Studio 的聯合創辦人 Stanley Sun,一位橫跨設計、藝術與心理學的創 作者,帶你走入 Stanley 的創作邏輯,重 新認識色彩如何在我們的生活中,成為最 溫柔卻最有力量的設計語言。

Mason Studio 的設計理念結合了藝術性與社 會參與,你認為設計師在現代社會中的角色是 什麼?

我們是文化的催化劑。設計師扮演著連結個人 故事與集體認同的角色。我們將空間轉化為 具有文化深度、歷史感與意義的場所。設計師 同時也是社會的守護者。我們關注的不只是美 學,更包含道德採購、本地工藝與包容性,讓 設計成為推動社會進步的力量。同時,我們也 是體驗的建築師。我們的任務是打造能激發情 感、引發思考與促進社會互動的沉浸式環境。

你們如何有意識地策展藝術品與物件,讓空間 不只是展示美學,而是能講述一個故事? 藝術品與物件是敘事的錨點,我們挑選每一 件作品時,會考慮它背後的故事或象徵意涵, 並與居住者或所在地產生連結。我們會透過 藝術來建構多感官的體驗,不只是視覺,而 是結合觸覺、聲音、氣味與社會歷史,讓整 個空間的語言更完整。當藝術品與生活物件 並置,例如家傳物、旅行收藏或個人紀念品, 它們能構成一種活生生的敘事,既經過策劃, 也非常親密。

你們在策劃空間時,是從故事出發再選擇藝術 品,還是從物件出發去建構故事?這個過程是 如何進行的?

我們的流程有時從故事出發,特別是針對委託 專案;有時則是從偶然發現的物件開始,這樣 的方式更適合居家設計。我們會反覆調整。一

個找到的物件,或是一個看似微小但特殊的細 節,都可能讓原本的敘事方向改變。同樣地, 一段故事也可能讓我們尋找能夠呼應它的形 式與質感。與創作者與業主的合作過程中,我 們會透過對藝術品與物件的共同反應,逐步拼 湊出空間的故事。有時甚至會從個人的經驗出 發,進而喚起使用者的情感共鳴。

色彩理論在你們的設計中扮演什麼角色?你如 何利用色彩來傳達情感,甚至反映居住者的身 份?

色彩本身是情緒性的。它不只是裝飾,而是一 種心理語言――可以讓人平靜、振奮,或形塑 情境。我們相信色彩科學,並深入研究它對身 心的潛在影響。色彩也有文化語境。不同文化 對色彩有不同詮釋,我們會將設計與當地文化 連結,創造熟悉感。同時,我們也強調個人層 次的表現。色彩能反映一個人的風格與情感, 從童趣、成熟、到實驗性,它都是內在狀態的 外化形式。

在使用色彩來建構空間情緒時,有哪些你最 常依賴或偏好的配色方式?有沒有顛覆傳統 的做法?

我們的配色方式是依據空間脈絡而非固定模 板。因為使用者特質、功能需求、甚至一天 中的光線變化,都會影響色彩的呈現。我們 偏好使用一組經典但反應環境的色系。像是 各種略有差異的白色,可以吸收並反射周圍 的光線與物件,使空間成為靈活的背景。例 如面對花園的空間會自然被柔和的綠光染上 特有的氛圍,這讓色彩本身成為空間的個性。

我們也採用「材質先行」的色彩策略,不只 用油漆,而是透過彩色灰泥、染色混凝土等 技法,疊加出有層次的色彩與質感,讓空間 更動態、更富變化。

你認為現在的年輕設計師應該具備哪些能力, 才能在這個產業中脫穎而出? 跨領域的能力是基本配備。懂科技、科學、藝 術、永續、敘事與商業,才能在當代設計環 境中靈活應對。同理心更是不可或缺。好的設 計源自於深入理解使用者的情感與需求,而不 只是他們喜歡什麼顏色或風格。我們相信,設 計師必須是價值驅動的工作者。年輕設計師要 在作品中展現自己的信念。現在市場上有太多 「好看」的設計,但如果缺乏價值內核,就只 是空殼。真正長久而有共鳴的作品,是有深 度、有思考、有溫度的。

你們經常合作不同領域的創意人士,這樣的跨 界合作為設計過程帶來哪些挑戰與收穫? 最大的挑戰在於「語言轉譯」。設計師、建築 師、工程師、科學家、藝術家、供應商等,雖 然目標相近,但過程大不相同。我們必須確保 每一位參與者在每一階段都能全心投入、方向 一致。但收穫是極大的。我們從不同角度中激 發出意想不到的創新,產生出具雕塑感的空間 與帶有表演性質的家具――這種火花,是跨界 合作最迷人的地方。

你曾提到空間應該能反映居住者的個性。對 那些不確定自己風格的人,你會怎麼引導他 們開始?

先從「你不喜歡什麼」開始。很多人很難說出 自己喜歡什麼,但比較容易知道自己不想要什 麼。排除不適感,有助於界定設計的邊界。再 來是從「感覺」出發。你希望這個空間讓你感 受到什麼?平靜、活力、安全、自信?當你能 描述理想的情緒狀態,風格就會自然浮現。最 後,觀察你喜歡的空間。從旅館、餐廳到朋友 家,只要有感覺,就去記下來。長久下來你會 發現反覆出現的元素:光線、材質、配色、動 線等,它們就是你個人風格的基礎。

很多人覺得「居家陳列」很難把握平衡,你會 怎麼建議他們在風格與實用性之間找到節奏? 先釐清「什麼是重要的」。功能不只指實用, 也可以是情感上的。某些裝飾物可能沒有實際 功能,卻承載著回憶或認同感。只要能確定這 些核心物件,其他設計就應圍繞它們展開。設 計可以有節奏。當空間感到僵化時,可以隨季 節或心情進行小幅調整,讓熟悉的物品換個位 置或語境,重新注入活力。最後,用「有溫度 的斷捨離」來編輯空間。不是強調極簡,而是 去蕪存菁。無論你偏好極簡或豐富,都應該以 「自在」為標準,而非潮流或規則。

Mason Studio 團隊

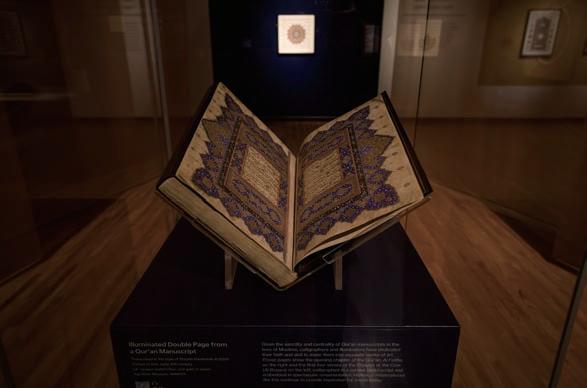

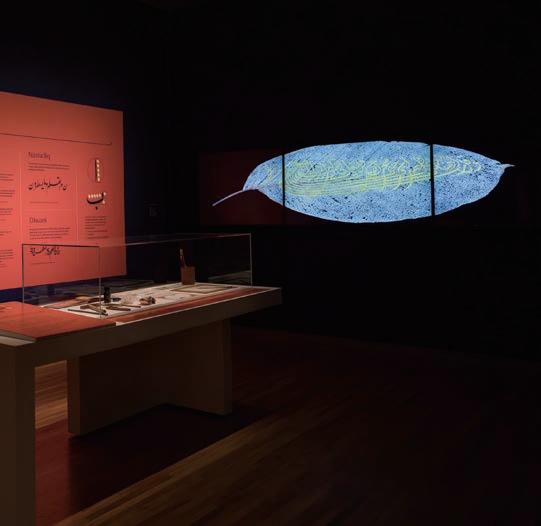

位於多倫多的阿迦汗博物館( Aga Khan Museum )是北美少 數專注於伊斯蘭藝術與文化的博物館。今夏,館方攜手阿聯 酋文化部推出大型展覽「 As The Sun Appears From Beyond: Twenty Years of the Al Burda Award 」此次展覽展出超過 六十件作品,橫跨十多個國家、三個世代,以「光」為主題 貫穿整體策展語言,探索藝術如何在信仰、歷史與當代間發 出持續回聲。

展品《The Noble Description, Al Hilya Al Sharifa》

As The Sun AppearsFrom Beyond 遠方升起的 太陽 文字|劉穎琦 圖片| AGA KHAN MUSEUM,BRIAN FONG

經典書寫與當代語彙並陳

走入展場,觀者首先感受到的是光的引導。展覽 主題中的「光」不僅是意象,也是一種策展策略, 藉由自然與人工照明安排,引導視線停駐於書寫 紋理、紡織結構與色彩肌理之間。館內策展人

Dr Ulrike Al-Khamis 與三位阿聯酋策展駐館學者 共同策劃,使展場成為一個多重層次交疊的敘事 空間。

書法是本次展覽的重要軸線之一。無論是經典阿 拉伯手稿中對詩句的雕琢,或當代藝術家以抽象 筆觸重新詮釋宗教語言,都使得文字不再只是語 意載體,而是成為視覺構成本身。在某幅裝飾密 集的書法作品中,金屬墨與幾何織構並行,使經 典書體與現代構圖產生張力與互文。另一側的畫 作則可能完全抽去字形,只留下筆勢與墨痕,讓 觀者在線條中重新辨識文字的身體性。

Muhammad Arif Khan 在 2009 年創作的作品

策展團隊有意不將展品區分為「古」與「今」, 而是將不同時代、文化背景與藝術手法的作品併 置,形成跨時空的對話場域。例如來自伊朗的手 工抄本與來自加拿大的當代纖維作品同在一面牆 上展出,彼此之間並不競爭,而是各自講述藝術 如何根植信仰、文化與地景。透過這種策展配置, 展覽試圖解構「傳統」與「當代」之間的對立, 強調它們實則互為養分。

三件作品的隱喻 在阿迦汗博物館網站上策展人精選的三件作品 中,展覽的敘事語彙被進一步具象化。第一件為 Muhammad Arif Khan 在 2009 年創作的作品,無 標題但充滿精神厚度。藝術家運用油彩與現成材 料混合作畫,抽象地描繪先知穆罕默德的高貴品 格。畫面不以形象為核心,而是讓光澤與筆觸引 領觀者進入一種冥想空間,在絢麗與凝重之間對 話。這是一件完全脫離敘述式再現的創作,將信 仰轉化為視覺語感,讓虔敬不只是內容,更是形 式本身的生成條件。

第二件來自十九世紀,不署名但極具工藝技術與 靈性象徵性。這片「書法葉」記載著穆罕默德的 臨別講道,文字以 diwani 書體寫成,整體構圖呈 船形,字母之間編織出槳與乘客,象徵信仰旅程 中眾人與啟示同行。這片葉子在書寫後經過封蠟、 浸泡鹼液等多重處理,僅保留葉脈與金葉書寫, 歷經數百年保存如新。這件作品不只是信仰的書 寫,亦是信仰之物的敬畏。它的製作與保存方式 本身,就是伊斯蘭視覺文化對神聖語言的回應。

第三件則為 2012 年由 Al Burda Award 製 作的《 The Noble Description, Al Hilya Al Sharifa》,屬於當代 hilya 類型的書法藝術。

hilya 是奧斯曼帝國以來流傳的敬主書寫格式, 描寫先知的外貌、品德與靈性特質。此作以 “Bismillah” 為起首,中心文字環繞在「先知」

一詞最後一個字母的曲線之中,構成強烈而圓 滿的視覺結構。hilya 既是書法藝術也是靈修 工具,它在現代藝術語境中延續著一種傳統: 不僅書寫聖者,也讓觀看成為一種靈性的閱讀 行為。

策展實踐中的文化翻譯 本次展覽的特殊之處,在於它不只是單方面的 文化輸出,而是一場跨國共創的策展實驗。

阿聯酋文化與青年部與阿迦汗博物館自 2023 年展開合作,並由三位專家親自參與策展過 程。Fatma Mahmoud 為藝術寫作者與文化研 究者,曾參與阿布達比羅浮宮計畫,主導梳理 Al Burda 獎歷屆脈絡並協調展覽主題結構。

Sara bin Safwan 是關注阿拉伯女性敘事的獨 立策展人,擅長於作品挑選與展場節奏規劃。

Shaikha Al Zaabi 則長期從事教育與文化推廣 工作,負責展覽中的觀眾介面與公共參與策 略。他們以三個月駐館為期,深入博物館館藏 並參與加拿大當地社群活動,從研究走向共 感,進而形構出最終展覽語言。

當中東與北美、信仰與世俗、歷史與當代的 線條交錯,每一位參與者都在轉譯文化,不 是為了迎合觀眾,而是為了找出一種真正能 讓藝術說話的方式。策展人將「光」作為主 題,也是一種自我定位的方式:不是照亮他 者,而是理解彼此如何觀看與被觀看。展覽 開幕日,包括阿迦汗宗教領袖代表 Prince Aly Muhammad 及阿聯酋文化部長 Sheikh

Salem Al Qassimi 都曾強調,文化的未來不 應侷限於展示,而應落實於共學、共感與共 創。這場展覽正是一次具體的實踐,讓藝術 不再被封存在單一語境中,而是跨越疆界, 於視線與記憶之間發光。

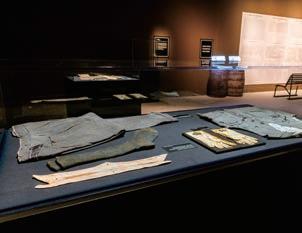

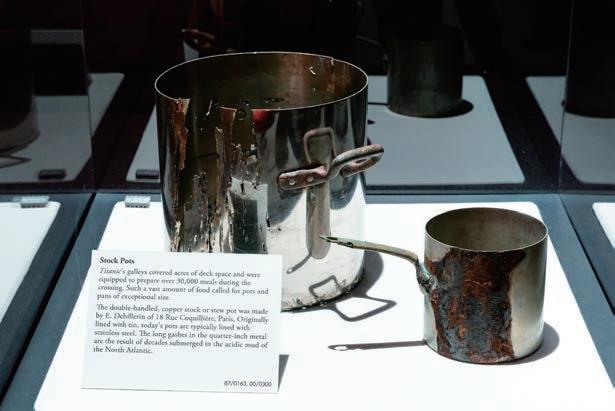

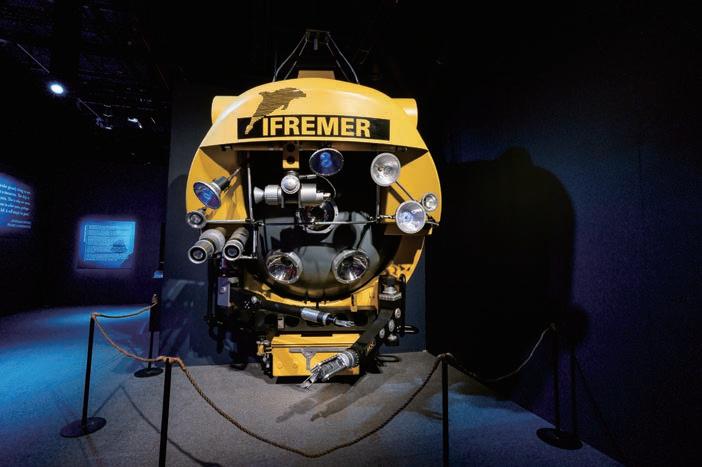

Resurfacing from the Depths 從海底重返現世 文字|劉穎琦

圖片| TITANIC: THE ARTIFACT EXHIBITION

今個夏天,《鐵達尼號:遺物特展(TITANIC: The Artifact Exhibition)》首次 來到加拿大,並在多倫多展開展覽。展場內展示超過 200 件從鐵達尼號殘骸現 場打撈上岸的真實遺物,包括票根、行李標籤、銀器餐具,甚至是來自頭等艙 的復原家具。透過空間設計與燈光語彙,參觀者將步入當年奢華船艙與著名的 大樓梯現場,感受到當年乘客經歷過的視覺與空間氛圍。

被海洋封存的記憶碎片 這些來自海底 3700 公尺深處的展覽品當中, 有些是旅客的私人物品,有些則是船上設施的 構件,它們不僅承載著當年的氛圍,更封存了 無數瞬間的情感與命運的轉折。例如,展場中 展示了一張三等艙乘客的登船票,紙張上的皺 折與字跡仿若還留有當事人手指按壓的溫度。

展覽不僅僅是遺物的陳列,更以一比一比例重 現了《鐵達尼號》(Titanic)上部分關鍵空 間。踏入仿造的一等艙臥房,地毯、床架、牆 面壁紙與家具設計皆參照原始船艙資料製作, 宛如穿越時空。從豪華的鍍金床頭板到雅緻的

《鐵達尼號》中央大樓梯(Grand Staircase)展區

燭台細節,觀眾可以實際感受當年富豪階級的 航海體驗。這些空間的呈現,不只是為了復古 美感,而是將遺物置入更具脈絡的語境。像是 展出的瓷盤與銀器,便安排在餐廳桌面上,如 同用完餐後未及收拾的一刻,這些設計幫助觀 眾從生活場景中理解遺物本身的意義,而不只 是觀看一件件孤立的物件。

而展區中最受矚目的,莫過於對《鐵達尼號》 中央大樓梯( Grand Staircase )的重建。這

座在無數影像與電影中出現過的地標性空間, 在展場中被細膩還原。雕花扶手、玻璃穹頂 與木質踏階,如實呈現當年船上最華麗的公 共場域。

除實體展品外,此次展覽更引入虛擬實境 (VR)體驗,讓觀眾以第一人稱視角「潛入」 鐵達尼號船骸。這段沉浸式探索由專業潛水團 隊拍攝重建,觀眾可看到如今海底沉睡的殘骸 結構,包括塌陷的船體、裸露的鋼架與附著海 洋生物的艙門。虛擬旅程讓觀眾仿佛能直視災 難後的現場,不再只是想像歷史,而是親身體 驗其存在的痕跡。對許多觀眾而言,這是一場 近乎朝聖的過程。

與多倫多的隱性連結 雖然《鐵達尼號》(Titanic)主要的歷史軸 線發生在大西洋彼岸,但多倫多其實在這段故 事中並非完全缺席。策展團隊特別挖掘並呈現 了數位與加拿大有淵源的乘客故事,像是當年 從多倫多出發,計畫經由南安普敦前往美國展 開新生活的家庭,也包括原本在加拿大定居、

因商務或探親而搭乘鐵達尼號的旅客。這些人 物的遺物、票根與家書,在展區中佔有一席之 地,讓觀眾得以從身分背景中找到共鳴。

負責本次展覽策劃的鐵達尼號公司(RMS

Titanic Inc.)總裁 Tomasina Ray 表示,多倫 多在展覽版圖中是一個重要節點,不只是因為 城市本身的多元觀眾基礎,更因為這裡與鐵達 尼號之間確實存在著人與情感的交錯。團隊投

入大量時間搜尋歷史資料與文物,讓這段加拿 大與鐵達尼號的隱性連結浮出水面,並透過具 體物件與背景解說呈現在觀眾眼前。

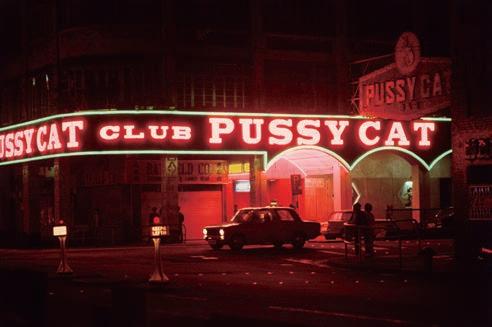

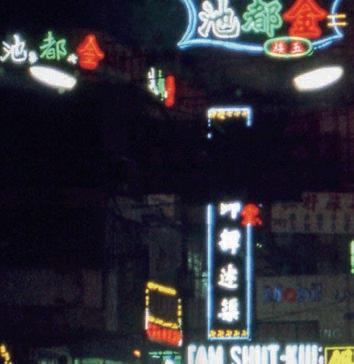

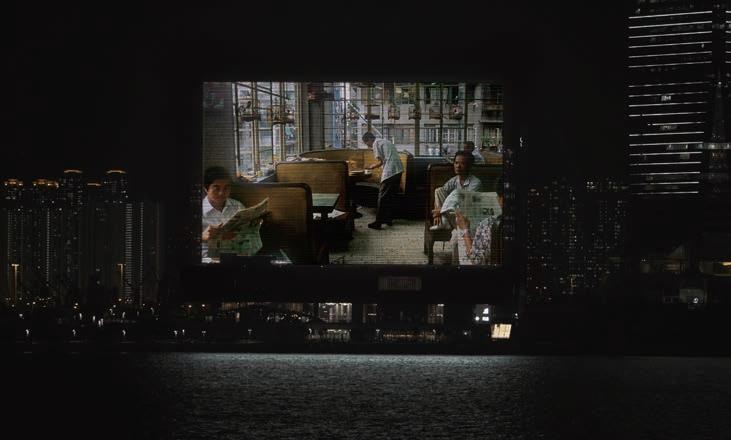

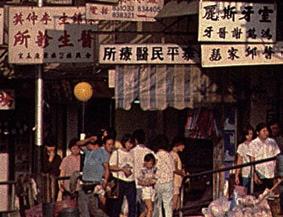

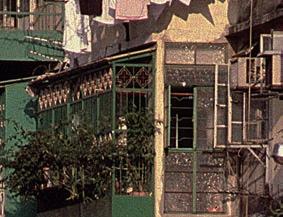

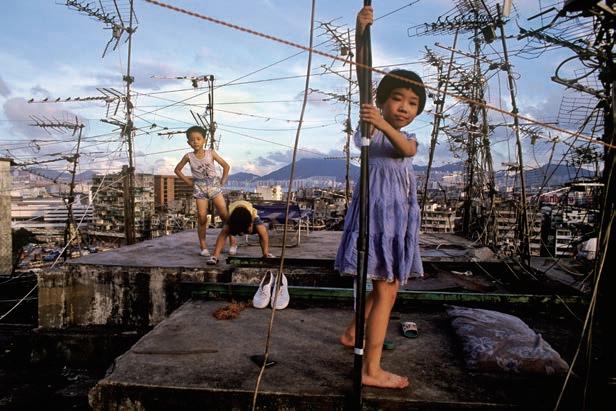

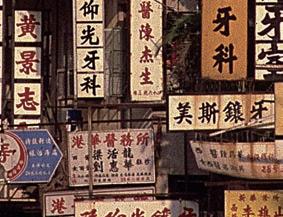

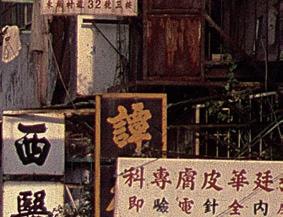

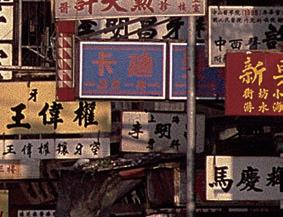

光影裡的 城市詩學 the POETICS of a CITY in Light And Shadow 文字|劉穎琦 圖片| GREG GIRARD

當我們談論一座城市的影像記憶時,往往遺漏了觀者的身分, 但加拿大攝影師 Greg Girard 卻以異鄉之眼,記錄了一段屬於 香港的幽微時光。在香港的 M+ 視覺文化博物館的最新戶外展

演《HK:PM》中,Girard 三十年來收藏的底片終於躍上香港維 港畔的 LED 立面。

從九龍寨城到中環街頭

Greg Girard 自 1970 年代便開始 穿梭於亞洲城市,並非以旅人姿 態偶然捕捉畫面,而是以深耕者 的心境,沉潛於城市的節奏與呼 吸之中。他從飛機掠過啟德機場 的瞬間,到維港邊的搬運工人, 他的鏡頭從不疾行,總是等待那 個「剛好」的時刻。Girard 的視 角提醒我們,城市的故事往往要 由外來者點醒。香港人看自己的 城市,多數時候以速度與效率為 主詞;而他,卻從一個異國攝影 師的角度,看見了我們早已習以 為常、甚至忽略的片刻。

他曾說,創作《香港夜未眠》的 過程是一次「重新發現」。這些

照片在他年輕時拍攝,當時並不 期待會引起共鳴,但多年後,在 城市巨大的銀幕上再次出現,它 們不再只是個人的記憶,而是整 座城市集體回憶的一部分。

抬頭就能看展覽

作品於 M+ 幕牆上放映 《HK:PM》的呈現方式也甚具實 驗性。M+ 這座由 Herzog & de Meuron 設計的建築,選擇讓這 些影像在夜幕中發光,讓港人與 旅人同時在街頭與光牆之間,與 自己的城市進行對話。觀者無需 走入美術館,不需購票,也無需 具備什麼背景知識,只需抬頭, 在霓虹之間與自己的回憶對上焦

距。在這個格式裡,攝影變得像 電影一般推進。每一張照片被精 心編排,依序呈現,讓影像之間 產生敘事節奏。畫面這樣的展演 方式,是 M+ 對「觀看」的一種 實驗。它不是傳統的展示空間, 而是城市與藝術共生的場域。藝 術不再局限於白牆與聚光燈下, 而是走上街頭,與人流、車聲、 港風一同呼吸。

也許,每一座城市都需要一位他 者,用我們已經無法再看的目光, 替我們記錄下我們曾經是誰。這 正是攝影的力量,也是一座城市 該有的謙遜與寬容。

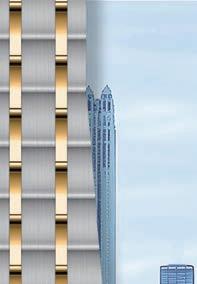

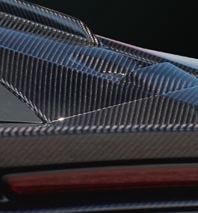

經典六角造型 全面升級 HEXAGON REIMAGINED 文字|劉穎琦 圖片| LAMBORGHINI

是

六角語言貫穿全車造型

年 Huracán

在 2024 上 正式亮相,宣告 的時代引導即將畫 下句點。Temerario Lamborghini 第一款搭 載 V8

雙渦輪搭配三電動馬達的插電混合動力 超跑,它有意以未來感十足的設計語彙與性能 配置,重新詮釋當代「激情超跑」的邊界。在 加入電動元件之餘,又保留了

明的血統,這兩者間的平衡正是這輛車最耐人

Lamborghini 鮮 尋味之處。

Temerario 外型延續 Lamborghini 三角銳角、 Huracán 更顯洗鍊。前

燈改採六角日行燈搭配低矮保桿,其線條延 伸自然引導空氣進入散熱與下壓系統:S-duct

鯊魚鼻輪廓,但比起 Huracán 更顯洗鍊。前 規劃明確。

通風孔彷彿車頭呼吸孔,下方擾流板呼應空力 結構。車側弧線結合銳利折面,空氣進出路徑 車尾突顯細節則包括六角尾燈與六角排氣尾管 設計,全車比例更為緊湊但力道十足,與傳統 的劇烈氣場相呼應。

Lamborghini

車身基礎採用鋁合金空力底盤,結構剛性提升 ,搭配空力套件選項 Alleggerita(全 碳纖輕量化套件),可提升多達 158% 的下壓 ,Temerario 在空力 表現上的提升極具實際意義,不是單純視覺上 的誇張,而是功能性融入設計的呈現。內裝則 保留戰鬥機式操作面板與多螢幕介面,全新 18 向,頭部與腿部 Huracán 更適配日常使用或 賽道體驗。這並非只是跑車的堆料,而 是設計從實用性與駕駛體驗出發的整體

超過 20% 碳纖輕量化套件),可提升多達 力。相對於 Huracán EVO 舒適型座椅可電動調整 空間略增,比 性思考。

駕馭模式涵蓋城市與漂移

Temerario 的動力核心是 Lamborghini 自主開 發的 4.0L 雙渦輪 V8,它採用平面曲軸與鈦連 桿設計,使引擎達到 10,000 rpm 的高轉極限, 並輸出 800 匹馬力,扭力峰值在 4,000–7,000 rpm 間維持約 730 Nm。搭配三具電動馬達 (一具置於引擎與變速箱之間、兩具位在前 輪),並採用 3.8 kWh 電池與八速雙離合器 變速箱,總輸出達約 907 匹馬力、約 800 瓩, 相當於 Lamborghini Revuelto V12 的水準。

Temerario 的加速表現令人印象深刻,0–100 公里加速約需 2.7 秒,某些測試甚至記錄為 2.4 秒,極速可達約 340 公里以上。電動馬達 除補強動力外,前軸的電力分配也帶來更精準 的扭力控制與操控回饋。多達 13 種駕駛模式 包括城市、競速、漂移模式,也意圖滿足不同 駕馭者的需求。駕駛設定在 Corsa 模式下,透

過 Launch Control 發射加速、甚至可在賽道 中嘗試受控漂移,卻仍維持穩定與樂趣兼具的 駕馭氛圍。車重較 Huracán 因混合動力硬體 增加約 650 磅,但得益於優良的動力重量比 與底盤設定,不僅未削弱駕駛信心,反而造就 更具人性化的操縱感受。

海風綠光 文字|劉穎琦 圖片| FERRARI

法拉利(Ferrari)正式發表全新車型「Amalfi」,一款 雙門、雙座配置的前中置 GT 跑車,並以義大利南部的 阿瑪菲海岸為命名靈感。作為品牌在電動化全面展開前 的壓軸內燃機 GT 作品之一,Amalfi 同時承載了過往經 典的延續與未來方向的指引。

車色與曲面共同呼吸

Amalfi 在外型設計上採取克制、純粹的風格處理,與過 往品牌著重空氣力學張力與肌肉感的語言截然不同。車 身整體採長軸距設定,擁有極長的引擎蓋與向後推移的 座艙佈局,展現正統 GT 車比例。車側線條極為流暢, 腰線從頭燈一路延伸至尾燈,自然融入車尾下壓的線條 收口。車頭燈設計如同刀鋒切割夜色,狹長且隱入鈑件 曲面中,視覺上既銳利又內斂。整體設計邏輯更傾向於 雕塑與工藝的結合,而非單一風格的堆疊。

色彩是本次設計的核心元素之一。首波亮相的 Amalfi 採 用名為 Verde Mistral 的全新綠松石藍色,這款車漆根據 自然光與車身曲面折射,展現不同層次的光影變化。品 牌並沒有選擇鮮紅、消光黑或電光色等當代車壇常見顏

色,而是回歸對土地與自然的詮釋,像是阿瑪菲海岸的地中海 波光,亦像黎明時分山間綠意微光。另外,Amalfi 更搭配了 霧黑處理的車側細節與五輻拋光輪圈,整體風格展現出一種不 張揚卻極具識別度的優雅。

Amalfi 內裝設計為了呼應外觀的純粹主張,取消了中央多媒 體螢幕,將所有駕駛資訊集中在儀錶與方向盤上,讓駕駛視線 始終專注於前方道路。副駕座也配備專屬顯示介面,提升乘客 與駕馭節奏的連結感。大量真皮、鋁合金與碳纖維的運用,讓 座艙在豪華與運動之間取得完美平衡。椅背包覆性強,扶手與 中控布局簡潔,座艙彷彿被設計成車身線條的延伸,使人一坐 進車內便與車身融為一體。

從山道到高速的全域穩定

在當今各品牌紛紛電動化與混合動力轉型之 際,Ferrari 選擇為 Amalfi 保留最傳統 的驅動靈魂,具自然進氣 6.5 升 V12 引擎,置於前中位置,動力輸出超過 830 匹馬力,紅線轉速達到 9500 轉。

厚爆發力,中低速段也具備極佳的聲音層次。電子轉向系統與 全新懸吊幾何設計,讓車輛在高速巡航與山路彎道中切換得游 刃有餘。法拉利更在車體結構上引入大量碳纖維複合材質,以 保持剛性同時降低重量。全新底盤系統結合主動空力套件,能 自動調節下壓力與風阻,讓 Amalfi 在各種路況下都能維持最 優穩定性與靈活度。

這具引擎同時也是 Ferrari 目前在市售 車上最高轉速的自然進氣動力單元。

動力經由八速雙離合變速箱傳遞至後 輪,車重控制在極致輕量化設定之下, 讓 Amalfi 能在僅 2.9 秒內完成 0 至 100 公里加速,極速超過 340 公里。

除了性能數字本身,品牌更強調 Amalfi 的駕駛回饋感。引擎聲浪經 過特殊調校,不僅在高轉時充滿渾

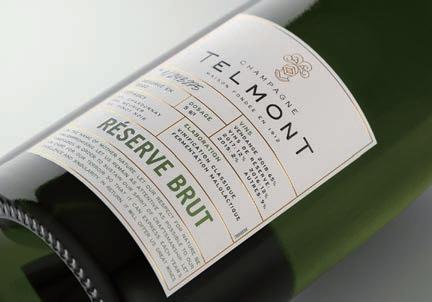

Rooted in REGENERATION 從風土出發 釀永續 在香檳界,品牌之間競逐的,不只是風味與年份,更是價值觀。

位於法國香檳產區 Damery 的 Champagne Telmont,近年來卻以 一種「去奢華化」的姿態悄悄吸引全球目光,他們取消所有禮 盒、不再使用空運、瓶身變得更輕、更簡樸,甚至在酒標上標 註碳足跡與完整原料來源。這些決策背後的關鍵人物,是現任 執行長 Ludovic du Plessis,一位同時擁有奢侈品牌與葡萄酒業背 景的行銷老將。

他曾任職於 LVMH 集團旗下的路易十三干邑(Louis XIII),也在 Dom Pérignon 累積多年的香檳經驗。如今,他帶領 Telmont 開啟 一場關於「永續奢華」的實驗,挑戰整個產業的保守本質。他 說:「真正的奢華,不該只是包裝與浮華,而是對土地與未來 負責。」這不只是一句標語,而是一場橫跨農業、設計、氣候 行動與品牌哲學的根本翻轉。而這場革命,有一位全球級的盟 友同行――李奧納多 狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)。

文字、採訪譯文|劉穎琦 圖片| CHAMPAGNE TELMONT

Champagne Telmont 執行長 Ludovic du Plessis

您擁有奢侈品與葡萄酒產業的雙重背景,這兩 者如何共同塑造出 Telmont 的品牌識別?

Telmont 的品牌重塑,以及我們以「以大地之 名(In the Name of Mother Nature)」為核心的 永續計畫,其實是我個人與職業生涯交錯所構 築的結果。我一直對高品質產品懷抱熱情,同 時也渴望對地球盡一份心力。推動永續的意 識,其實是多年來我與老朋友李奧納多 狄卡 皮歐(Leonardo DiCaprio)不斷深談的成果。 他是聯合國氣候變遷大使,是他最早在我心中 種下了這顆種子。多年下來,我越來越清楚地 認識到一個被忽略的本質問題:什麼才是真正 的「奢華」?如果一項產品對地球沒有責任意 識,它還能稱為真正的奢華嗎?在我看來,當 代真正的奢華,必須是永續的奢華,讓精緻品 質與對地球的承諾齊頭並進。

在香檳產業中,您認為哪項永續議題最容易被 忽略,卻其實最迫切?

推動永續是一場成本高、回報慢的長期抗戰。

您如何讓股東與團隊堅定投入? 確實,永續帶來成本,但同時也帶來巨大價 值。全世界有數以百萬計的香檳愛好者,正在 尋找那些既符合他們對口感與品質的高標準, 又能兼顧對地球負責的品牌。Telmont 雙位數的 年成長率,尤其在整體香檳產業出現萎縮的背 景下,這就是最有力的說服依據。

大家很少談論有機葡萄對香檳本身帶來的益 處。歡迎親自試飲我們的招牌 cuvée「Réserve de la Terre」以及全新的「Réserve de la Terre Rosé」,這兩款酒展現了有機種植的成果:果 香純淨、口感奔放、活力十足。我稱它們為快 樂之酒,因為它們完全不使用除草劑、合成殺 蟲劑、殺菌劑與化肥,是真正來自健康大地的 作品。我希望香檳產區能從目前不到 5% 的有 機比例,逐步邁向 100%。

對於我們合作的葡萄農,我們非常重視他們在 轉型為有機耕作過程中面臨的成本壓力。我們 設計了具誘因的支持機制,讓他們知道我們的 永續價值觀不只是口號。至於內部團隊,其實 不太需要說服。他們都是真心投入、熱情洋溢 的一群人,把永續當作一生使命來實踐。

Telmont 不只是在減少傷害,更致力於創造正 向影響。請問有哪些具體實踐?

我們正將整個酒莊全面轉為有機與再生農法, 這不僅代表完全不使用合成化學藥劑,更進一 步採用有助於提升土壤健康與生物多樣性的作 法。我們深愛我們的土壤與風土,也致力於讓 它變得更加蓬勃。推動這些方法後的結果很清 楚:土地重新散發氣息、充滿生命、鳥兒再次 飛回葡萄園。

這些改變也明確反映在酒質上。對我們而言, 真正偉大的香檳必須來自活的土地,唯有有機 與再生農法才能讓香檳展現真正的生命力。

在傳統保守的產業中,Telmont 做出許多大膽 選擇,例如取消禮盒、不使用空運、減輕瓶重 等。哪一項讓您最自豪? 我最自豪的,是我們堅決取消所有禮盒與不必 要包裝的決定。這在奢華產業中相當逆勢, 因為包裝常被視為象徵價值與地位。但我們 選擇拒絕繁複的裝飾,展現瓶身本色的純粹 與美感。真正的奢華,應該是對資源與地球 的尊重。這項決策讓我們在 2023 年《Drinks

李奧納多·狄卡皮歐是否曾對 Telmont 的永續行 動提出具體建議?

Business Magazine》舉辦的全球葡萄酒大師獎 中,拿下設計與包裝類金牌獎,評審特別表揚 我們「不包裝的包裝理念」。取消禮盒可減少 8% 的碳足跡,節省的資金則可直接再投入有 機農業,形成良性循環。我們沒有重新發明輪 子,只是選擇了最合乎常理的路。

Telmont 現階段專注於環境永續。未來是否會 拓展到社會層面,如公平貿易或農民權益? 我們與合作農戶有長年深厚的夥伴關係,並且 全力支持他們轉型至有機與再生農法。這段旅 程可能會有挑戰,但我們提供實際的指導、經 驗分享與財務補助,尤其是在轉型初期可能出 現產量下降的情況。我們希望他們在這段過程 中,感受到的是被支持、被認同,而不是孤軍 奮戰。

他自 2022 年成為 Telmont 的少數股東以來,便 持續以其對永續發展的豐富見解與熱情,深度 參與我們的計畫。他時常親自到 Damery 走訪 我們的莊園,親身了解我們的實踐方式。多年 來,我與他進行過無數深入對話,這些對話對 「以大地之名」計畫的誕生至關重要。他不只 在理念上支持我們,也協助我們觸及全球更廣 泛的受眾,推動整個香檳產區走向更永續的未 來。他曾這樣形容 Telmont 的有機香檳:「它 們充滿情感,捕捉了光與生命的本質,是未來 的味道。」

身為一位企業領導者,您在私生活中如何實 踐永續?是否有與 Telmont 哲學一致的生活習 慣?

日常生活中要實踐永續真的不容易,需要很多 謙遜。我們都不是完美的人,但重點是要願意 開始。我大多使用 Brompton 摺疊腳踏車在巴 黎代步,從巴黎前往 Telmont 位於 Damery 的酒 莊時,也會搭配搭火車與騎車的組合,這是我 選擇的低碳移動方式。這種通勤方式對我來說 不是犧牲,反而是最自然的選擇。每天早上穿 越埃佩爾內(Épernay)與 Damery 的鄉間,30 分鐘的騎乘是我與風土重新連結的時刻,同時 也讓我保持健康。當你真正感受到環境挑戰的 迫切性時,自然而然就會在生活中找出能做出 改變的地方。

51 YEARS TROPICAL AGED 熱帶熟成 年51 文字|劉穎琦圖片| APPLETON ESTATE 在蘭姆酒歷史上前所未見的 51 年熱帶熟成時 間,Appleton Estate 以全新極品之作「The Source 51-Year-Old」,再一次改寫世界對蘭姆酒的認識。

這支全球僅限量 25 瓶的蘭姆酒,承載著 275 年品 牌工藝的極致與傳承,也標誌著牙買加這片土地 與蘭姆酒文化之間不可分割的深厚連結。

歷經五十載歲月,只為一瓶蘭姆

Appleton Estate 位於牙買加聖伊麗莎白區(St. Elizabeth)的拿索谷地(Nassau Valley),是 一座自 1749 年持續運作至今的百年酒廠。「The Source 51-Year-Old」誕生於 1973 年 7 月 30 日, 當時由資深調酒師 Owen Tulloch 負責入桶, 直到 2025 年 1 月才由現任首席調酒大師 Joy Spence 博士親自從桶中汲出。這支單一桶裝、 單一酒款的蘭姆酒,全程僅使用 Appleton 自家 種植的蔗糖原料,以開放式發酵後經傳統銅壺 蒸餾器蒸餾,再於牙買加熱帶氣候中靜靜熟成 51 年,是真正的「原地熟成」經典。

熱帶熟成的環境特性,使蘭姆酒與橡木桶之間 的交互作用速度大幅加快,酒體在色澤、香 氣與口感上的濃度與深度遠超其他地區熟成。

51 年的熱帶氣候考驗,不僅是對桶藏技術的 挑戰,更需要數代人細膩的酒液管理與高度耐 心。每年蒸發率可達三分之一,能夠長年守護 一桶酒的完整,是對工藝與人力的巨大考驗。

這款酒在開桶時的琥珀酒色、醇厚香氣與層次 口感,幾乎可以視為是對時間、風土與技藝的 完整凝縮。

牙買加靈魂的藝術品

「The Source 51-Year-Old」的命名,來自

Appleton Estate 酒廠內部長年供水的天然泉源, 這股源自石灰岩層的純淨泉水,是每一滴蘭姆 酒背後的靈魂泉眼,也成為品牌歷史與文化中 的關鍵象徵。為呼應這份地理與文化的深意, 每一瓶「The Source 51-Year-Old」的瓶身皆以手 工製作,瓶底漸層轉為清澈的水藍色,呼應泉 水純淨本質。瓶蓋上飾有象徵牙買加國鳥,蜂 鳥(Doctor Bird)的手工銅雕,而外盒則採用靛 藍色包覆,搭配靈感來自壓製蔗葉紋理的放射 狀稻草鑲嵌設計,外觀儼然一件當代藝術品。 「The Source 51-Year-Old」的誕生,也是 Joy Spence 博士數十年職涯的高峰,她同時也是 烈酒產業中首位女性首席調酒師。從她接手 Owen Tulloch 的調酒哲學開始,一步步建立起 今日 Appleton Estate 在國際烈酒圈中對於「時 間與品質」的最高信仰。作為蘭姆酒界收藏等 級的巔峰作品,「The Source 51-Year-Old」的 問世,也預示著蘭姆酒將更加走向高端與藝術 化的市場定位。品牌更進一步與牙買加藝術協 會合作,贊助 2026 至 2027 年「聚焦人才」 計畫,持續支持本地藝術創作與文化推動,讓 蘭姆酒的故事,不只是酒瓶中的風味,也成為 推動牙買加文化延續的一股力量。

首席調酒師 Joy Spence 博士

A POEM IN THE ALPS 文字|劉穎琦圖片| AMAN 在義大利北部,有一處靜靜佇立於多洛米蒂山脈 (Dolomites)懷抱的住所,那便是 Aman Rosa Alpina。 位於阿爾塔巴迪亞(Alta Badia)這座山谷小鎮的 Aman Rosa Alpina,經過一段沉潛後由國際知名建築師 JeanMichel Gathy 親自操刀,以他擅長的語彙,將現代簡約與 地景文化交融,讓建築在山林間悄悄呼吸,再次以全新 姿態現身。

當代簡約與山地記憶交織

Aman Rosa Alpina 空間中的木材保留著

自然的紋理與溫度,石材與玻璃巧妙 共構出一種簡潔而穩重的美感。大片落 地窗引入日照與群山視野,讓室內與戶 外互為風景,彼此相望,卻無需打擾。

Gathy 延續了他對 Aman 風格的詮釋, 克制、平衡、富有靈魂。他讓山的呼吸、 光的移動、材質的觸感,逐一說話。房 內的佈局與色調呼應著四季與地形的變 化,不刻意追求視覺的驚奇,而是讓人 安心停留。

Aman Rosa Alpina 的靈魂,來自於一個 深深植根於此地的家族。Pizzinini 家族 數代人在此生活、經營,這不只是他們 的產業,更是他們的家。阿曼集團在進 駐時,選擇保留這段歷史的核心價值。 空間中可以看到許多過往的痕跡,那些 老木櫃、舊照片、傳統木雕與手工刺繡, 都不是刻意營造的懷舊,而是真實存在 的過去。在改造與設計之間,傳統與當 代並非互相抵觸,而是在這裡共處。

重啟身心的山林儀式

SPA 空間佔地寬廣,是此次翻新中最令人矚目 的部分之一。這裡不以繁複設計吸引目光,反 而讓身體自然放鬆於空間之中。光影、木香與 天然石材的質地,共同營造出一種來自山林的 靜謐氣息。療程以當地草本植物與自然精油為 基礎,結合傳統療癒技法與現代感官引導,讓 旅人重新感受身體節奏與環境連結。在水池、 蒸氣室與芳療空間間轉換,彷彿進行一場與自 然和自我對話的過程。這樣的設計語彙,不強 調外在的聲光效果,而是放大內在的沈澱需 求。這裡的靜,並非空無,而是一種從四周自 然中長出來的安定感。

味蕾裡的山居日常

餐廳空間同樣迎來改造與升級,整體風格延續 飯店一貫的簡淨美學,但料理的靈魂依然深植 於這片土地。主廚與在地小農合作,選用當地 乳製品、野菜、穀物與香草為基底,打造出一 道道反映季節節氣的餐點。無論是以慢火熬煮 的手工湯品,或結合創意與傳統的義式主菜, 都讓人透過味覺理解山區生活的節奏。用餐空 間中聽不見喧鬧的碰杯聲,而是一種不疾不徐 的秩序。這裡的餐桌不追求視覺噱頭,也不為 話題設計盤飾,而是讓每一道菜都如同日記的 一頁,記錄著廚師、山野與時間的共感。

秋天的多洛米蒂,風仍涼、山仍靜。山中居所 Aman Rosa Alpina,繼續以安穩而溫柔的方式, 迎接那些願意慢下腳步的人。

by the Lake

夏日湖畔時尚 文字|劉穎琦圖片| FRIDAY HARBOUR RESORT

位於加拿大安大略省辛科湖( Lake Simcoe )畔的濱湖度假社區 Friday Harbour ,今年夏天再度成為加拿大時尚界的焦點。 Friday Harbour 與 加拿大藝術與時尚獎( Canadian Arts & Fashion Awards, 簡稱 CAFA ) 合作舉辦的「時尚匯演系列( Fashion Collective Series )」邁入第五屆, 於湖畔美景與頂尖設計帶來了一場專屬於夏日的時尚篇章,並以更 高規格的製作與更緊湊的節奏,凝聚本土創意能量。

湖光映襯的時尚舞台 在 8 月 9 日當天, CIBC 碼頭搖身一變成為加 拿大最具特色的開放式伸展台,湖面波光與 金色陽光交織,為整個秀場營造出天然背景。 模特們由船緩緩駛入碼頭,與周圍觀眾的視線 在第一時間相遇,現場的氣氛因微風與音樂 的流動而更加鮮活。今年的匯演匯聚了 David Dixon 、 Frascara 、 Revelle 、 Rock N Karma 、 Michel' s Bespoke 、 Tilley 以及 Alan Anderson 等知名品牌與設計師,透過專業造型團隊與 高水準製作,讓每一次服裝亮相都成為充滿 力量的舞台瞬間。 Friday Harbour 執行長 Hani Roustom 形容,這一屆的時尚匯演是品牌與加 拿大時尚界的重要時刻,在這個支持本土人 才比以往任何時候都更加重要的時代,他們 很榮幸能夠在這個標誌性的露天舞台上展示 加拿大設計師的作品。

除了視覺盛宴,秀場的高製作水準同樣令人 印象深刻。從舞台燈光到現場音樂,從專業 模特的走位到服裝細節的展現,每一個元素 都精確呼應夏日氛圍與場地特色。現場觀眾 不僅能欣賞到服裝之美,更能感受到加拿大 時尚產業在細節與整體呈現上的成熟與自信, 這正是五年來 Fashion Collective Series 不斷積 累的成果。

同場設有快閃市集

本屆活動以 8 月 8 日至 10 日三天的完整週末形式呈現,將濱湖長廊化為 快閃市集,聚集加拿大服飾與配件品牌,讓參與者在欣賞秀場之餘,也能 將設計帶回日常生活。現場音樂表演與湖畔餐飲將氛圍延伸至每一個角落, 開啟時尚與生活的互動體驗。活動前夕,特別舉辦的湖濱會所餐廳晚宴則 成為嘉賓交流與慶祝的序曲。 CAFA 主席 Vicky Milner 指出,這場沉浸式的 盛會不僅展現了加拿大創意的多樣性,更以開放且具包容性的方式,讓來 自各地的人在此相聚,共同見證本土設計力量在湖畔綻放的時刻。