VIVE CULTURA LA

EDIT RIAL

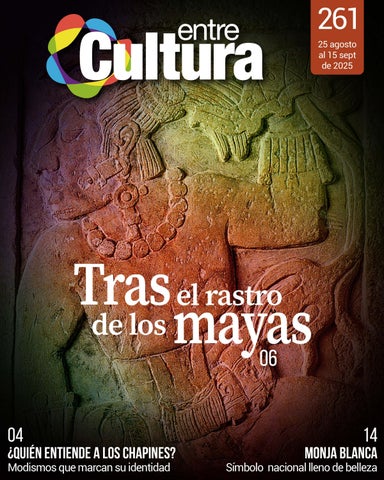

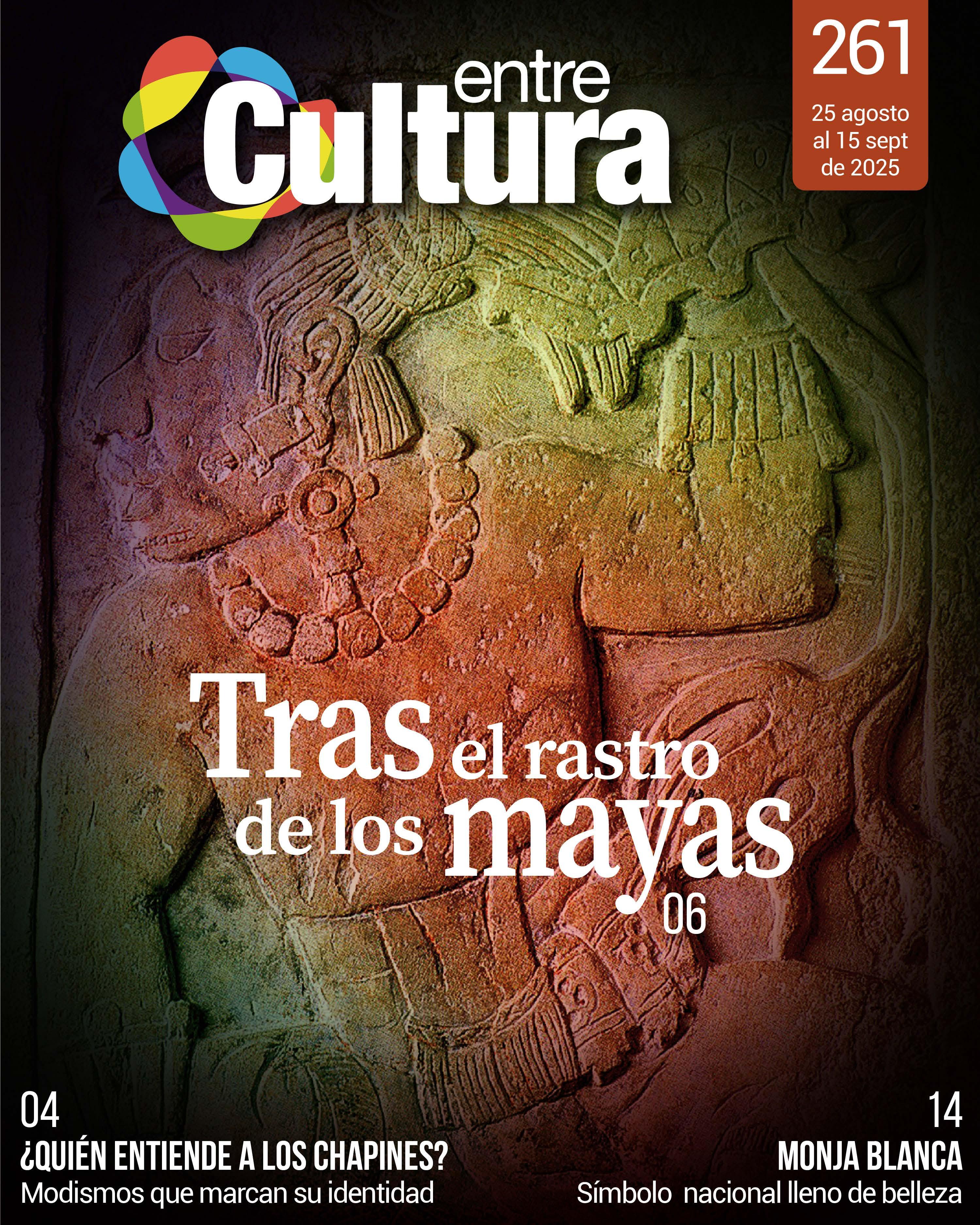

La historia de los mayas es mucho más que ruinas cubiertas por la selva o glifos misteriosos tallados en piedra. Es el rastro vivo de un pueblo que, mucho antes de que Colón se aventurara al Atlántico, ya había alcanzado logros científicos, artísticos y sociales de enorme sofisticación.

Siguiendo las huellas de sus antecesores, aquellos grupos humanos que cruzaron el estrecho de Bering miles de años atrás, los mayas levantaron ciudades imponentes en las tierras bajas de Mesoamérica. Convirtieron al maíz en la base de su economía y, con esa prosperidad, desarrollaron una clase sacerdotal y dirigente dedicada al estudio de los astros, las matemáticas y la geometría. Sus ciudades no solo eran centros ceremoniales, sino también verdaderos laboratorios de conocimiento y creatividad.

Durante seis siglos (entre el 320 y el 925 d.C.) Tikal, Copán, Palenque y otras urbes brillaron con templos piramidales de casi cincuenta metros, palacios esculpidos con bajorrelieves y estelas erigidas para medir el paso del tiempo. Su arte, refinado y elegante, superó con creces a las culturas que le precedieron. Sin embargo, como toda gran civilización, también conocieron la guerra, las crisis sociales y finalmente la decadencia.

Los mayas no desaparecieron; se transformaron. Las invasiones toltecas y la fusión cultural dieron lugar a nuevas etapas de esplendor y resistencia. Su legado, conservado en piezas como la urna funeraria polícroma dedicada al dios solar Kinich Ahau o la célebre “Estela de Madrid”, sigue hablándonos cinco siglos después de que Europa descubriera asombrada la existencia de este pueblo extraordinario.

Hoy, cada hallazgo arqueológico confirma lo que ya intuíamos: el llamado “Nuevo Mundo” no era nuevo. Era un universo complejo, habitado por grandes arquitectos, astrónomos, artesanos y artistas que trabajaban con la piedra, el jade y la cerámica con un dominio asombroso.

En esta edición 261 de EntreCultura, te invitamos a seguir este viaje “tras el rastro de los mayas”. A comprender no solo cómo vivieron, sino por qué su civilización sigue siendo una de las más admiradas del continente americano. Descubre sus avances, sus enigmas y su legado que, pese al paso del tiempo, continúa inspirando respeto y fascinación.

EntreCultura, hace de la cultura parte de vida.

Directorio

Daniel Nájera Director General

Ventas

Guillermo Wellman gwellmann@crnsa.com

Giancarlo Hernández Diseño y Diagramación

27 de agosto

8:00 am a 10:00 pm

Concierto de Paulo Londra Parque de la Industria 8a. Calle 2-33 Zona 9.

Valor: Desde Q. 375.00

Entradas a la venta en www.tarticket.cr

30 de agosto 3:00 pm a 8:00 pm

Festival Star Wars Plaza Fontabella, 4a Avenida 12-59 Zona 10, Ciudad de Guatemala.

Entrada gratuita

6 de septiembre

Concierto de Elefante y Alux Nahual Centro Intercultural de Quetzaltenango, 4a Calle entre 19 y 21 Avenida, Zona 3 Quetzaltenango.

Valor: General: Q150.00 VIP: Q300.00

Entradas a la venta en Interplaza Xela 8:00 am a 11:00 pm

12 de septiembre

9:00 am a 9:00 pm

Lego Fun Fest Centro Comercial Miraflores, Calzada Roosevelt, Zona 11, Ciudad de Guatemala.

Valor: Desde Q.60.00

Entradas a la venta en www.primerafila.shop

AVISO: EntreCultura no se hace responsable sobre la cancelación de alguno de los anteriores eventos o cambios de programación.

Foto: IG 2mundos.ca

Foto: IG fontabellagt

Foto: FB Alux Nahual

Foto: FB CH Promotions & PR

Quién entiende a los chapines

Los guatemaltecos hablamos el español de una forma creativa y llena de identidad, usando frases únicas que reflejan humor, historia y el orgullo de ser chapines.

Redacción: EntreCultura

Fotos: Pixabay (PB) - Wikipedia (WP)

Ser guatemalteco no solo se nota en el pasaporte ni en la bandera azul y blanco que ondea cada septiembre. Se nota en la manera en que hablamos. Nuestro español está lleno de palabras y expresiones que no aparecen en ningún diccionario formal, pero que son puro corazón chapín. Son frases que usamos para bromear, regañar, sorprendernos o simplemente sentirnos en casa.

En este mes patrio vale la pena detenernos un momento y escuchar cómo hablamos. Porque la guatemalidad también se construye con palabras.

El idioma chapín: más que español, un reflejo de nuestra identidad

Cuando un extranjero nos escucha, a veces pone cara de “¿y eso qué significa?”. Y no los culpamos. Para nosotros es natural soltar un “a la gran” cuando algo nos impresiona, o un “muchá” para llamar a los amigos. Estas palabras son el resultado de nuestra historia, de la mezcla de culturas, de los idiomas mayas y del ingenio popular.

El español de Guatemala no es mejor ni peor que el de otros países; simplemente es nuestro. Y cada modismo revela algo de cómo somos: cálidos, creativos y siempre listos para resolver las cosas con humor.

Más que palabras: una manera de ver el mundo

Nuestros modismos no nacieron por casualidad. Algunos vienen del contacto con lenguas mayas, otros de adaptaciones del español antiguo y muchos simplemente del ingenio popular. Usar estas palabras nos recuerda que la lengua está viva y que nosotros le damos forma todos los días.

Ser chapín también significa usar nuestro idioma con orgullo. Significa decir “vos” sin sentir que es incorrecto, o exclamar “púchica” sin que nadie nos mire raro. Cada expresión es una señal de identidad, un abrazo lingüístico que nos une como país.

Orgullosos de hablar como chapines

En este mes patrio, no solo celebremos la independencia con banderas y desfiles. Celebremos también la forma única en que hablamos. Porque cada “a la gran”, cada “muchá” y cada “púchica” es parte de nuestra historia.

Hablar como chapines es hablar con el corazón, con alegría y con picardía. Es recordar que ser guatemalteco no se lleva solo en el DPI, sino en cada palabra que usamos a diario. Y eso sí que no tiene traducción.

Modismoschapines

¡A la gran!: Sirve para todo. Puede ser sorpresa, enojo, alegría o hasta un simple “no lo puedo creer”.

¡Púchica!: Nuestra exclamación favorita para evitar palabras fuertes. Va desde la frustración hasta la admiración.

¡Clavo!: Un problema o un enredo. Si algo está difícil, decimos “¡qué clavo!”.

¡Chucho!: Puede ser un perro, alguien friolento o una persona tacaña, todo depende del contexto.

¡Quiúbole!: Para llamar la atención o saludar con confianza.

¡Muchá!: Perfecto para llamar a varios amigos o pedir atención en grupo.

¡Pisto!: El dinero, pero dicho con un toque de confianza y buen humor.

¡Culebra!: Persona que siempre quiere quedar bien con otra. Adulador exagerado.

¡A puro tubo!: Que algo es obligatorio o inevitable.

¡Al chilazo! Hacer algo rápido o improvisado, sin tanta vuelta.

¡Se peló!: Alguien que salió corriendo o se escapó. Una persona que dijo algo descaradamente que nadie se atrevía a decir.

¡Chilero!: Algo bonito, agradable o que quedó bien hecho.

¡De plano!: Confirmación segura de algo, como decir “claro que sí”.

¡Pilas!: Para alguien que se atreve, que resuelve o que no se deja vencer por nada.

¡Coche!: Cuando hay alguien que tira basura en cualquier lado o come en bastedad.

Estas expresiones no solo describen situaciones: nos describen a nosotros. Son testigos de nuestra manera de vivir.

Tras el rastro de los mayas

Una historia que inicia desde el continente

Euroasiático

Redacción: Elena del Castillo - EFE

Fotos: Paco Torrente

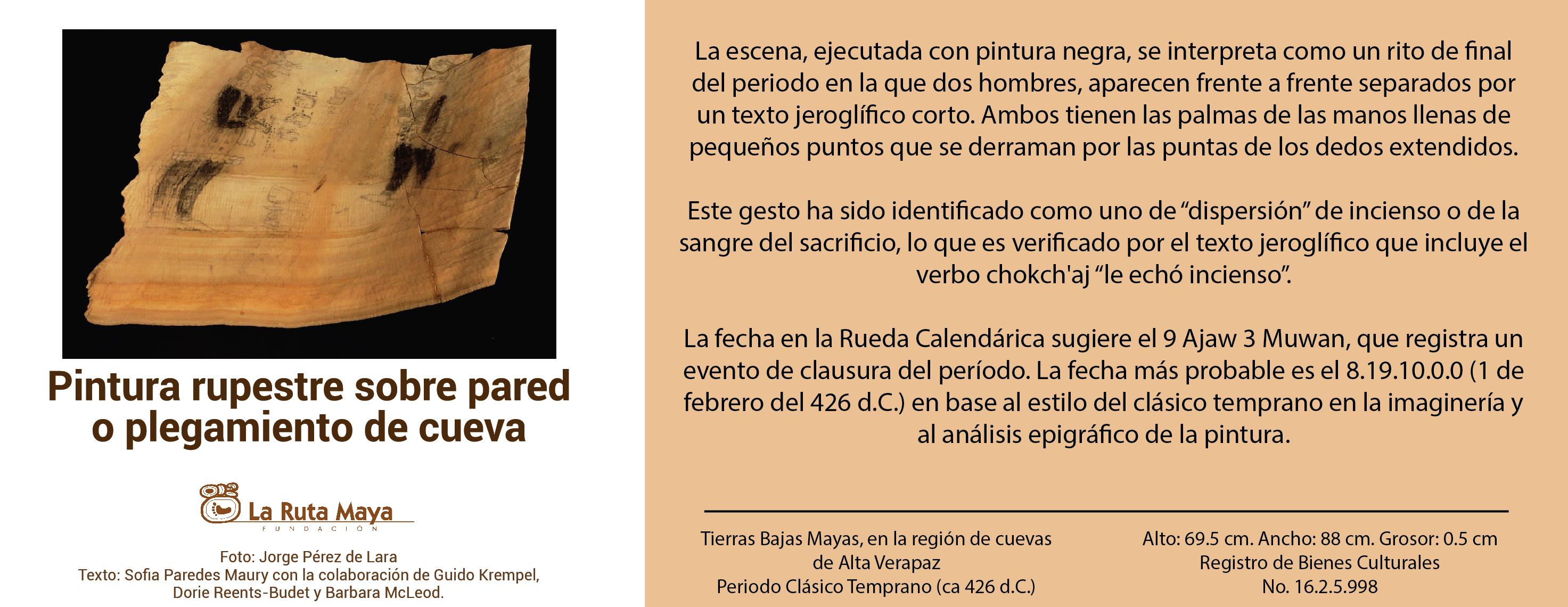

Urna funeraria con el rostro del dios solar Ki-nich ahau que sale de las fauces de un jaguar, de ojos circulares y orejas sobresalientes que aparecen bajo el borde de la urna. El difunto se encuentra sentado sobre la tapa, llevando un tocado semejante al que lleva el dios de la divinidad solar. 600-900 d.C. Cultura maya.

Cartuchos glíficos de carácter calendárico que se muestran en el Museo de América de Madrid. Estos dos debieron formar parte de una serie inicial. Proceden de las excavaciones realizadas por Antonio del Rio en Palenque (1787). Estuco pintado. Cultura maya, periodo clásico tardío (600-900 d.C.). Palenque, México.

La existencia de los mayas demuestra que el llamado Nuevo Mundo no era ni mucho menos nuevo, sino la hoya de una cultura milenaria donde hirvió el alto refinamiento de sus obras artísticas, como los bajorrelieves del Palacio de Palenque y la urna funeraria polícroma representando al difunto sentado sobre la tapa y vestido con los atributos de la divinidad solar Kinich Ahau.

Hacia los años 2000-1000 a. C. los antecesores de los mayas llegaron en pequeñas bandas a las tierras que después serían su hábitat definitivo en el área geográfica del Petén, Guatemala, Yucatán, Honduras y Belice, además de Chiapas y El Salvador.

Un nuevo destino

Los primeros habitantes se fueron estableciendo en tierras mesoamericanas, procedentes del continente euroasiático a través del estrecho de Bering, donde encontraron dos cosas, el maíz y los centros ceremoniales.

Aprovecharon bien las culturas predecesoras y llevaron a su máximo cenit ambos elementos, desarrollándose durante casi veinte siglos, hasta el XVII. Su máximo esplendor se produjo durante seis siglos, del 320 al 925 d.C., sobre todo en tierras bajas.

Conocimientos y desarrollo

Su pujante economía, basada en los cultivos del maíz, cucúrbitas y frijoles, permitió la existencia de

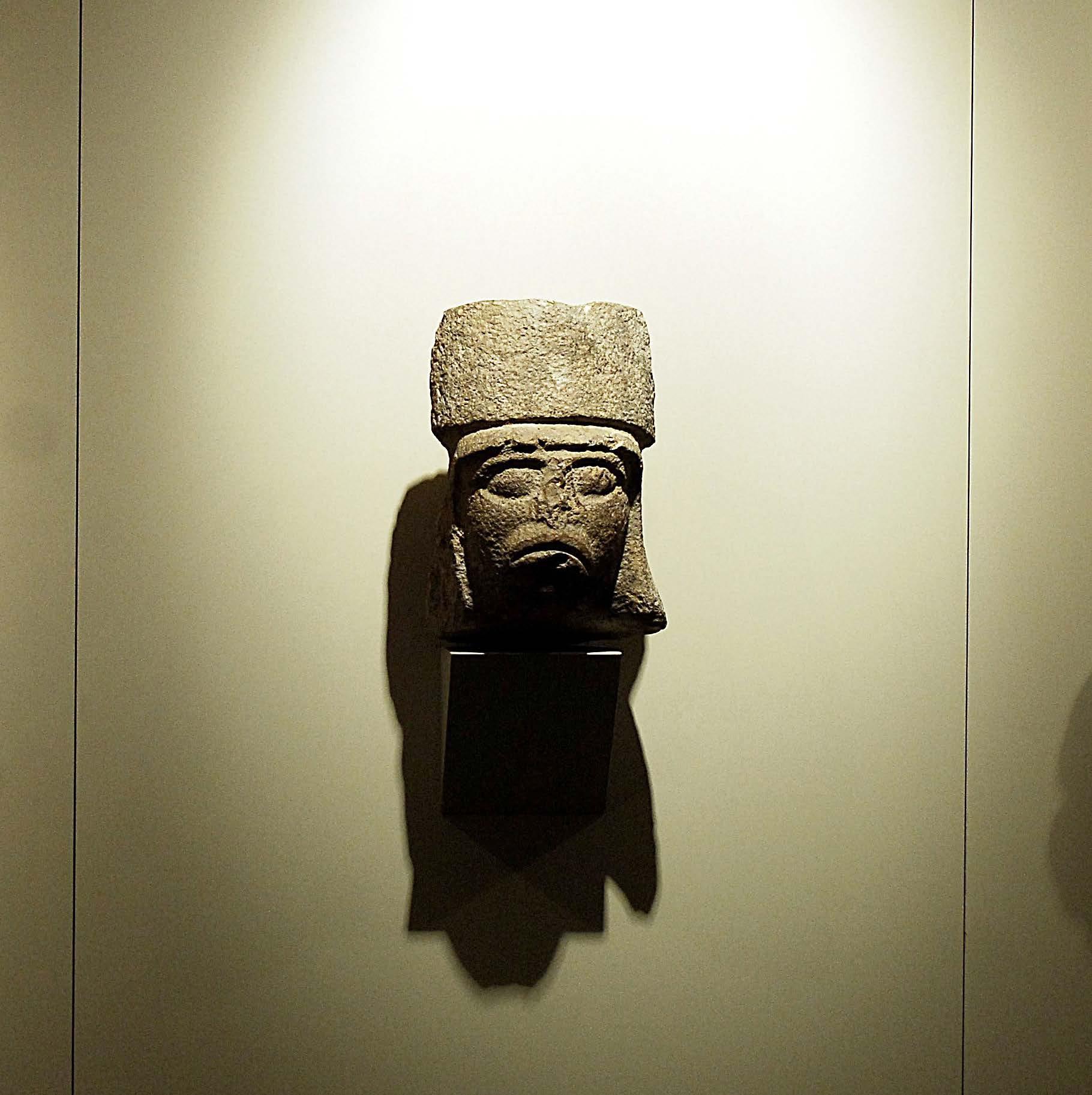

Portaestandarte, símbolo del auge militarista en el postclásico mesoamericano. Piedra. Cultura maya-tolteca (900-1250 d.C.). México.

Una de las salas de la exposición permanente del Museo de América de Madrid en la que se muestra parte de los objetos recolectados de la cultura maya.

Parte de un ajuar maya de cerámica, dentro de una urna expositiva mostrada en la exposición permanente del Museo de América de Madrid.

una clase dirigente y sacerdotal, mandatarios de los centros ceremoniales o centros de gobierno, es decir, las ciudades. Esta clase sacerdotal estaba dedicada completamente al estudio astronómico, calendárico, geométrico y matemático.

Aparecen en esa época los grandes arquitectos que levantan edificaciones piramidales de cerca de cincuenta metros, palacios y templos, como el de Tikal.

Se consolidan los elementos de un arte depurado, superando en belleza al rústico arte olmeca, al que deben sus orígenes. Ciudades como Tikal, Copán, Yaxchilán, Piedras Negras, Palenque y Uaxactún existían ya en 625, y constancia de ello quedó en las estelas de piedra para medir el tiempo que levantaban al paso de cada katún o ciclo de 20 años.

Guerras y decadencia

Las guerras tribales, existentes según los frescos de Bonampak, de 775 d.C., no se cree fueran la causa de la ruina simultánea de las ciudades, con la desaparición de las estelas e inscripciones y las pinturas en murales. Las gentes del pueblo permanecen en las aldeas y ocasionalmente regresan a los centros ceremoniales para quemar copal a sus antiguos dioses.

Su decadencia pudo deberse bien a plagas, a fenómenos naturales y climatológicos, a una sublevación social de las clases populares contra los dirigentes, o bien al empuje de ‘los bárbaros del norte’, llegados desde México, que acabaron imponiéndose. En todo caso concluyó el periodo llamado clásico y se inició la llamada “la gran bajada”.

Encuentro con otras culturas

Del siglo X al XII se suceden las invasiones mexicanas, como los itzaes, llevando consigo a su dios Quetzalcoatl, serpiente emplumada, aunque pronto se ‘mayaizan’. De ahí resurge la cultura maya, con la hegemonía de ciudades como Mazapán, centro religioso y político, hasta que una sublevación general termina con su poder.

En los siglos XI y XII los mayas fueron dominados por la casta guerrera de un pueblo invasor, los toltecas. Nació así la civilización llamada mayatolteca. Siguió un periodo de crisis políticas y de revueltas que sumió a los mayas en plena decadencia, preludio de la ocupación de la región por los aztecas.

Entre los mayas se implantó una separación de clases sociales, la dirigente, de familias o dinastías y el pueblo llano que vivía en las aldeas. El orden social establecido permitía el cobro de tributos, la administración de justicia, el orden público y la formación de sacerdotes. Los mismos campesinos podían convertirse en artesanos y constructores. Esculpían, laboraban la fina cerámica, pintaban escenas y figuras en frescos y esculturas, y trabajaban las piedras preciosas, como el jade.

Fuente de cerámica con tres patas sonajas. Muestra el dios el jaguar del lirio acuático. Este dios se viste con

la piel del felino, lleva sobre la frente el lirio acuático y sobre los hombros el pañuelo del sacrificio. Cultura maya de 600 a 900 d.C.

Cabezas como esta decoraban edificios mayas de estilo Puuc. Periodo clásico tardío (600-900 d.C.). Uxmal, México. Se conservan en la exposición permanente del Museo de América de Madrid.

Detalles del cartucho glífico. Procede de las excavaciones realizadas por Antonio del Rio en Palenque (1787). Estuco pintado. Cultura maya, periodo clásico tardío (600-900 d.C.). Palenque, México.

El legado clásico

El Museo de América con que cuenta la capital de España guarda en sus fondos infinidad de piezas mayas, la mayoría de la época clásica. A ella corresponden las halladas en la ciudad de Palenque, descubiertas en las primeras excavaciones científicas del siglo XVIII.

Algunos bajorrelieves del palacio y de los templos, como las dos losas de inscripciones y ofrendas fundacionales de los principales templos: vasijas y puntas de cuchillos de obsidiana. Entre estas piezas, la más notable, tanto por su composición como por la belleza de su trabajo y por su importancia histórica, es el bajorrelieve correspondiente a una de las patas del trono del soberano del Palenque llamada “Estela de Madrid”.

Figuras de cerámica y vasos polícromos con escenas cortesanas, con glifos (dibujos de figuras de los dioses de los días), u otras decoraciones, como la impresionante urna funeraria polícroma que representa al difunto sentado sobre la tapa y vestido con los atributos de la divinidad solar Kinich Ahau, cuyo rostro aparece modelado en el cuerpo de la vasija. Es sabido que en el área mesoamericana se usaba incinerar a los muertos y hacer reposar sus cenizas en bellas urnas, convertidas en objetos sagrados.

La aparición de América y sus culturas supuso para los habitantes del continente europeo no solo una revelación sino un gran regalo. Estimuló su codicia, sí, pero también una gran curiosidad por saber cómo eran y cómo vivían esos desconocidos con los que habían compartido el mismo planeta sin saberlo.

Cinco siglos después, se sigue hablando de estos grandes arquitectos mayas, de estos artesanos, de estos quienes fueron, anónimamente, notables artistas sin proponérselo; y se continúa descubriendo su magnífico legado.

Monja Blanca

La curiosa historia de un símbolo lleno de belleza natural.

Redacción: Francisco Archila / Orquigonia

Fotos: Kozmich Estudios (KE) - Wikipedia (WP)

La Monja Blanca, flor nacional de Guatemala, es una orquídea elegante y escasa. Su forma recuerda a una monja rezando y simboliza pureza, paz y el espíritu de la naturaleza guatemalteca. / WP

Lycaste

Una historia que inicia a principios del año 1934, cuando se realiza una exposición internacional de flores en Estados Unidos (Miami, Florida). Desde Guatemala viaja un contingente, con bellas plantas, representativas de nuestra diversidad biológica. Entre la que destaca la Monja Blanca, hoy nuestra Flor Nacional.

Terminada la exposición y junto a las bellas flores, la presidenta de la exposición señora Letitia Southerland, remite una carta al Ministro de Agricultura, agradeciendo tanto a él, como al presidente, General Jorge Ubico el haber enviado un grupo de orquídeas. Comenta también en la nota de agradecimiento, que una orquídea en particular, se robó la admiración de toda la concurrencia y que, no teniendo Guatemala, flor nacional, sugiere sea tomada en cuenta, y se refería a la Monja Blanca.

El Ministro, remite de inmediato la sugerencia a la Casa Presidencial, donde se le da pleno valor a la recomendación y se emite un Acuerdo Gubernativo donde, el presidente Ubico acuerda que la Monja Blanca, que se da en los bosques de Alta Verapaz, sea la Flor Nacional de Guatemala.

La Ciudad Imperial de Cobán, cuna de la Monja Blanca decidió inmediatamente, hacer un concurso de arte y literatura, denominado “Concurso de la Flor Nacional”, en el año 1939 la insigne escritora Malin D’echevers obtiene un segundo lugar con su poema y del que insertamos un pequeño fragmento

¡Dios te salve, Lycaste, soberana lumínica, amada reina andina que por cuna tuviste las sierras de Cobán!

¡Dios te salve, preclara Monja Blanca!

¡Dios salve a Guatemala y a su flor Nacional!

En ese momento la Monja Blanca toma un protagonismo especial, por lo que todos querían tener una Monja Blanca en su casa, fue entonces que el presidente Juan José Arévalo emitió un Acuerdo Gubernativo en 1947 prohibiendo su colecta y comercialización, tanto de la planta, como de sus bulbos y flores.

En el año 1999 el honorable Congreso de la República de Guatemala, emite el acuerdo 1099 donde declara, los 11 de febrero, “Día de la Monja Blanca” y el cual obra en los compendios de Leyes de ese órgano legislativo.

Vale la pena mencionar que en esas fechas el nombre que se utilizaba para la especie era, Lycaste skinneri variedad alba; pues fue hasta el año 2011 en que se publica una completa

investigación y que da la combinación correcta para nombrar a nuestro símbolo patrio y es Lycaste virginalis forma alba (Dombrain) Archila & Chiron, articulo que apareció en la revista Fran. Por último, en esta cronografía, pero no menos importante, el 14 de enero del año 2019, se libera la primera Monja Blanca en Orquigonia, lo cual queda documentado ante los medios de prensa.

Si quieres conocer a la Monja Blanca te invitamos a que visites Orquigonia de septiembre a marzo, que es la época en que más probabilidades tendrás de verla en flor. Vale la pena mencionar que en el resto de meses es posible verlas pero lo mejor es consultar en las redes sociales de Orquigonia.

Edna Figueroa, Ukotz’ijal Mayab’ Tinimit (Flor Nacional del Pueblo Maya) sosteniendo una Monja Blanca. / KE

virginalis forma alba (Dombrain) Archila & Chiron 2011. / Portillo-Lémus L.O.- WP

Palencia

Un rincón del mundo donde el románico echó raíces

Redacción: Amalia González Manjavacas - EFE

Fotos: Amalia González Manjavacas

El románico palentino se alza con una sobriedad única. Iglesias y ermitas, erigidas en soledad, construidas con sólidos muros de piedra de líneas escuetas dialogan en armonía con un paisaje que ha sabido preservar la calma y el paso del tiempo.

En esta tierra, el arte no necesita excesos: su belleza emana de la sencillez, de la austeridad, y de una profunda conexión con la naturaleza que lo envuelve y lo vio nacer.

Templos románicos

La singular concentración de templos románicos en esta provincia, dispersos entre suaves campos de labranza y ríos serpenteantes (especialmente en el norte montañoso) no responde al azar ni a una simple moda arquitectónica. Es el resultado de una confluencia de factores históricos y geográficos que, entre los siglos XI y XIII, propiciaron un desarrollo excepcional del románico en la zona.

Durante ese periodo, Europa asiste al auge de este estilo, cuyo nombre remite a la arquitectura romana, especialmente por su empleo del arco de medio punto y la bóveda de cañón, elementos fundamentales en su evolución posterior.

Exterior de San Martín de Frómista. Palencia fue un punto clave en las rutas de peregrinación a Santiago de Compostela y en la arquitectura románica que se extendió a través de él.

Repoblación cristiana

El predominio del románico en Castilla (un estilo robusto y austero, pero cargado de simbolismo) frente al posterior gótico, más monumental y decorativo, se entiende en el contexto de una época marcada por el avance de la repoblación cristiana y el retroceso del poder musulmán.

El románico no fue únicamente una importación arquitectónica y artística introducida por la orden de Cluny y difundida a lo largo de la Península gracias al Camino de Santiago, sino también una poderosa herramienta espiritual y litúrgica. A través de sus formas sólidas y su iconografía, afirmaba la presencia cristiana en esos territorios nuevamente “recristianizados”, acompañando el avance de la reconquista y consolidando una nueva identidad religiosa y cultural.

Puede decirse que la estabilidad política del reino leonés y castellano, permitió una continuidad constructiva que favoreció la consolidación del románico durante un periodo más prolongado. Palencia, de marcado carácter rural, permaneció fiel a este estilo, articulada en torno a pequeños monasterios y señoríos locales, mientras en otras regiones el gótico (impulsado por el auge de las ciudades) se imponía con rapidez ya desde finales del siglo XII.

A continuación te llevamos por un recorrido, a través de breves pinceladas de historia y arquitectura de 5 iglesias relevantes.

San Martín de Frómista

San Martín de Frómista no es solo la iglesia románica por excelencia de Palencia, sino también un icono del románico pleno en España y un modelo que dejó su huella en numerosas construcciones europeas.

Construida en el siglo XI por iniciativa de doña Mayor de Castilla, viuda del rey Sancho III el Mayor, formó parte de un conjunto monástico hoy desaparecido. Su ubicación estratégica en el Camino de Santiago reforzó su papel como lugar de tránsito, encuentro espiritual y cruce de culturas durante la Edad Media.

De arquitectura sobria, equilibrada y en armonía con el paisaje palentino, San Martín destaca además por su rica iconografía escultórica. Llaman la atención el ajedrezado de la cornisa y los capiteles decorados con motivos vegetales, animales, seres fantásticos y escenas bíblicas, como la representación de Adán y Eva en el Paraíso.

Estas imágenes no eran meramente ornamentales: cumplían una función pedagógica, transmitiendo enseñanzas morales a una feligresía en gran parte analfabeta.

Interior de la iglesia románica de San Martín de Frómista, Palencia. El término “románico”, estilo que se desarrolló en toda Europa del siglo XI al XIII, deriva de su conexión con la arquitectura romana, especialmente en el uso del arco de medio punto y las bóvedas de cañón, elementos que fueron clave en su evolución.

En el norte palentino se conservan algunas de las joyas más notables del románico hispano, como la imponente portada de San Juan de Moarves de Ojeda. Construida a finales del siglo XII, esta fachada (considerada una de las más bellas del románico español) impresiona por la calidez de sus sillares rojizos, los mismos que llevaron a Miguel de Unamuno a describirla como la “encendida encarnadura de la piedra”, subrayando su fuerza expresiva y espiritual.

La portada se compone de cinco arquivoltas de medio punto, ricamente decoradas con motivos vegetales, como hojas de acanto, y patrones geométricos. Estas descansan sobre columnas adosadas rematadas con capiteles figurativos. Sobre ellas, un friso escultórico presenta un majestuoso Cristo en Majestad, en el centro de una mandorla, bendiciendo con la mano derecha y sosteniendo un libro con la izquierda.

En el norte palentino se encuentran algunas de las joyas más imponentes del románico hispano y europeo, como la portada de San Juan de Moarves de Ojeda.

Salvador de Cantamuda

En el corazón de la Montaña Palentina, San Salvador de Cantamuda se alza sola, exenta y libre, en medio de un paisaje natural privilegiado. Esta colegiata, ejemplo notable del románico rural, es un referente del arte medieval español por su excepcional grado de conservación. Aunque sus orígenes se remontan al siglo XI, fue en el XII cuando Alfonso VIII la entregó al obispo Raimundo II, consolidando su relevancia eclesiástica.

El templo ha conservado casi intacta su estructura original: planta de cruz latina con una sola nave, un transepto marcado cubierto con bóveda de crucería decorada con claves florales, y una cabecera de tres ábsides escalonados.

La fachada principal está coronada por una esbelta espadaña de dos cuerpos y cuatro campanas, que eleva su silueta más allá de los 18 metros. Sus muros de sillería, austeros y firmes, parecen haber absorbido el silencio y la calma de los siglos.

San Salvador de Cantamuda, un referente del románico español, con un estilo robusto y austero pero cargado de simbolismo, se desarrolló en torno al Camino de Santiago Francés que cruza la provincia.

Iglesia de San Juan de Baños de Cerrato (Palencia), erigida por el rey Recesvinto, ejemplo de la arquitectura visigoda en Hispania (siglo VI).

San Juan de Baños de Cerrato

Aunque anterior al románico, merece destacarse la basílica visigoda de San Juan de Baños de Cerrato, situada en una región de suaves colinas y campos, próxima a la capital y bañada por el río Carrión, cuyas aguas, junto a las termas naturales, dieron origen al nombre “Baños”. Este templo es un puente fundamental entre el clasicismo romano y el románico medieval, reflejo del arte visigodo.

Mandada construir en el año 661 por el rey Recesvinto, destacado monarca visigodo y promotor del célebre código legal que unió el derecho romano y el visigodo, la tradición relata que, tras aliviarse de una dolencia renal con las aguas de la zona, decidió levantar este templo.

Con planta basilical de tres naves separadas por columnas que sostienen arcos de herradura (rasgo característico del estilo), la basílica reutiliza fustes y capiteles de un templo romano anterior, combinándolos con ornamentos propios.

Aguilar de Campoo

Al norte de Palencia, donde el río Pisuerga aún es joven y los montes de Cantabria se insinúan en el horizonte, se encuentra Aguilar de Campoo. Más allá de su fama galletera, esta villa es otro hito del románico español gracias al Monasterio de Santa María la Real, joya de la transición al gótico y sede del Centro de Estudios del Románico.

Fundado en el siglo XIII, su iglesia de tres naves y ábsides (de los que se conservan dos) exhibe una arquitectura robusta, con pilares cruciformes, una gran espadaña y una portada con triple arquivolta sobre columnas acodilladas.

El claustro, también del XIII, despliega arcos de medio punto que descansan sobre capiteles finamente tallados con motivos delicados. Tras siglos de esplendor, el monasterio entró en declive desde el XIV, agravado por guerras y epidemias. Exclaustrado en la Desamortización de 1835 y pese a que fue declarado monumento nacional muy pronto, el monasterio no se libró del abandono.

Aguilar de Campoo. Más allá de su fama galletera, esta villa es otro hito del románico español gracias al Monasterio de Santa María la Real, joya de la transición al gótico y sede del Centro de Estudios del Románico.

El recinto sagrado de nuestra ave nacional.

Redacción: Eugenia Álvarez - Ecociudadanos

Fotos: Eugenia Álvarez (EA) - Shutterstock (SS)

Desde la carretera pude divisar como una hermosa y enorme catarata descendía entre la arboleda… no cabía la menor duda, era la del Biotopo del Quetzal, la cual lucía con todo su esplendor después de las copiosas lluvias de la época.

Fue entonces que recordé los hermosos árboles en el recorrido de los senderos, las pequeñas cascaditas que se forman al colarse el agua en las raíces de los árboles y la impresionante fauna y flora del lugar.

Y esta es la historia...

Como un reencuentro con el pasado, llegué con la expectativa, (al igual que una gran parte de los visitantes), al avistamiento del Quetzal. Ya en otras ocasiones había llegado con ese mismo pensamiento. Sin embargo, recordé las enseñanzas del primer curso de educación ambiental que había recibido hacía casi 30 años en ese mismo lugar.

Las instalaciones principales del Biotopo son ecoamigables, para apoyar la conservación del medio ambiente y proteger este importante recinto natural. / EA

Uno de los aspectos más importantes del biotopo es la diversidad biológica del mismo y la riqueza en código genético que eso representa.

Esa fue la idea del Dr. Mario Dary al establecer estos lugares como áreas de reserva de investigación, para poder preservar todas las especies que en él se encuentran y en algún momento poder entender cuál es el papel que desempeñan en nuestro ecosistema.

Abrazado por la naturaleza

Después de muchos años y con la curiosidad de la primera vez, visitar este lugar me llevaba a buscar los secretos de la naturaleza, que por ser un bosque nuboso esconde una gran cantidad de plantas, insectos, aves y vertebrados que en la vida cotidiana no podemos encontrar fácilmente.

En el transcurso del recorrido, es asombroso observar árboles con cientos de años, que en sus ramas acogen gran variedad de bromelias, más conocidas como gallitos. Había de varios colores, rojas, verdes, anaranjadas y también de varios tamaños. Desde muy pequeñas, hasta otras enormes, lo cual se debe a la antigüedad de las mismas.

Es característico encontrar, en las orillas de los senderos, una gran cantidad de helechos, como los que comúnmente conocemos como cola de Quetzal. Estos se denominan así por la forma de sus hojas.

También hay especies menos comunes que asemejan los cuernos de un alce. Estas plantitas son muy agradables a la vista, ya que rodean las pequeñas cascadas y el trayecto se convierte en un verdadero espectáculo de la naturaleza.

Biotopo entre las nubes

El esforzado, pero fresco ascenso nos lleva a escoger el recorrido largo de 4,000 Mts. o el corto de 2,000 Mts. Con espíritu aventurero y la expectativa de conocer más el lugar, escogí el recorrido largo ¡casi hasta las nubes!, durante el cual no deja de sorprender la vegetación, insectos y aves del lugar que en algunos instantes eran más notorios.

Una de las recomendaciones recibidas al hacer senderismo, y como lo mencionara la Licda. Oliva, esta es una reserva natural, no un zoológico. Por ende, es necesario mantener el mayor silencio posible. Estamos llegando al hábitat natural de varios seres vivos propios del lugar, para quienes somos extraños y perturbamos su espacio, también para poder percibir el canto de las aves, escuchar el sonido de algún otro animalito que ande merodeando por el lugar y no espantarlos con nuestras voces o sonidos que pudiéramos provocar al reírnos o chiflar para ver si alguien quedo atrás, por ejemplo.

Casi al completar un poco más de la mitad del recorrido, encontré un sendero que me llevó directamente a la caída de agua que había divisado desde la carretera. Fue un momento mágico. Ver como desde arriba descendía el agua entre las rocas, las bellas flores silvestres amarillas, el sonido del agua al pasar entre las rocas y el viento frío de las montañas. Al frente, podía verse como en una gran ventana, las montañas del otro lado de la carretera y la vegetación del bosque nuboso, toda aquella extensión verde cubierta de neblina.

Actividades complementarias

Decidimos pasar la noche en el biotopo, ya que se puede acampar y realizar actividades educativas propias de la reserva natural, fogatas, así como

también algunas actividades como yoga, nos explicó Juan José Isem, guarda recursos del CECON. Llovió toda la noche y el frío me recordaba que estaba en un bosque rodeada de la naturaleza; sin embargo, mi único pensamiento era poder apreciar el amanecer desde éste bello lugar.

Un nuevo amanecer

Los primeros rayos de sol llegaron, y con ellos la impaciencia de recorrer nuevamente los senderos.

Me dirigí hacia la caída de agua y se podía observar un paisaje similar al del día anterior, pero en esta ocasión fui sorprendida por la visita de varios colibrís que revoloteaban en las flores amarillas y permanecieron por varios minutos saboreando el néctar de las mismas. Las palabras quedan cortas al ver tanta armonía en la naturaleza, las aves, el agua, los insectos, los árboles y plantas del lugar.

Resulta difícil pensar que todo esto puede ser apreciado si tan solo ponemos un poco de atención en lo que nos rodea.

Si por un momento conectamos todos nuestros sentidos, y dejamos a un lado las preocupaciones, podríamos tratar de escuchar lo que la naturaleza nos quiere decir.

Sin duda alguna, llegar al biotopo y estar en contacto con todos estos seres vivos es una experiencia energizante, digna de revivirse más de una vez.

Para aquellos que les guste aventurarse, explorar y revitalizarse, buscando a la madre naturaleza, solo me queda invitarlos a visitar este impresionante destino, que nos abre sus puertas a solo 5 horas de la ciudad capital de Guatemala.

El quetzal es el ave nacional de Guatemala desde 1871, su imagen figura en la bandera y escudo nacional. / WP

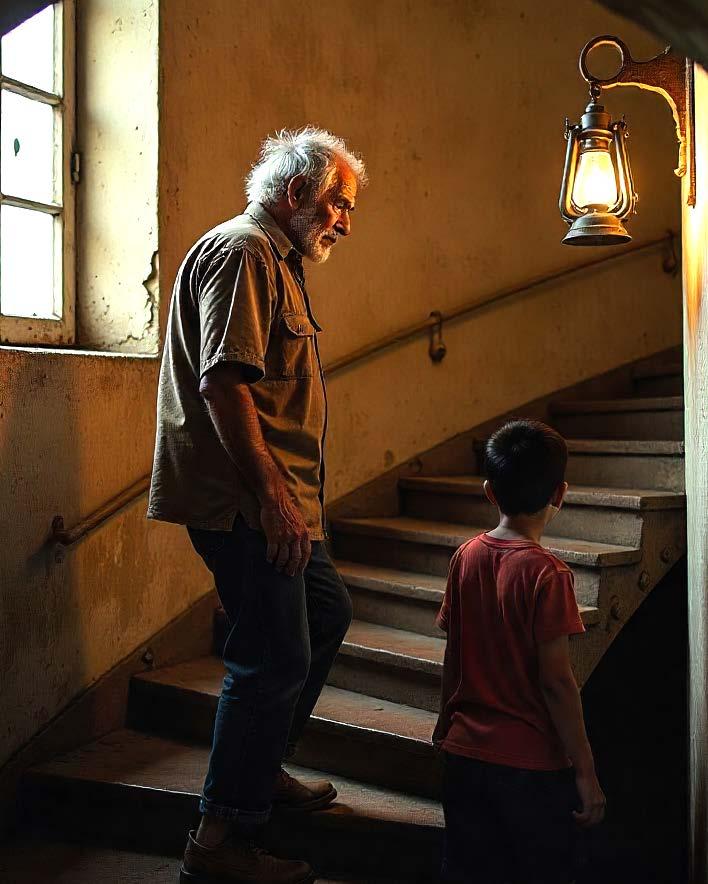

El faro apagado

“La sabiduría siempre puede brillar”

Redacción: EntreCultura

En la punta de un acantilado, donde el viento azotaba como si quisiera borrar cualquier rastro de vida, había un faro viejo que llevaba años apagado.

Su luz no giraba. Sus paredes, cubiertas de musgo y sal, parecían resignadas a la ruina.

La gente del pueblo decía que ya no servía. Que los barcos modernos tenían GPS, radares y mapas digitales, y que nadie necesitaba aquella torre solitaria que antes guiaba marineros.

Todos, menos Mateo.

Mateo tenía 12 años y vivía con su abuelo pescador.

Cada tarde, después de la escuela, subía el acantilado para sentarse junto al faro. No sabía por qué le gustaba tanto. Quizás era el silencio, o quizás esa sensación de que la torre dormía, esperando que alguien la despertara.

Un día, durante una tormenta repentina, Mateo vio cómo un pequeño barco se acercaba peligrosamente a las rocas. Gritó, agitó los brazos, pero nadie podía escucharlo sobre el rugido del mar.

Entonces tuvo una idea. Corrió hasta el pueblo, buscó a su abuelo y a otros pescadores, y juntos subieron cargando linternas, lámparas y hasta antorchas improvisadas. Subieron al faro y, desde lo alto, encendieron una luz tan improvisada como valiente.

El barco, guiado por aquel resplandor, logró alejarse de la costa y evitar el naufragio.

Al día siguiente, la noticia corrió por todo el pueblo.

Algunos decían que había sido pura suerte, otros que el faro “ya no servía para eso”. Pero Mateo no escuchaba. Volvió al faro, lo miró como se mira a un viejo amigo y susurró:

“A veces, aunque digan que ya no eres útil, solo hace falta que alguien te dé una oportunidad para brillar otra vez”.

Desde ese día, varios vecinos comenzaron a restaurar el faro. No porque los barcos lo necesitaran realmente, sino porque ellos mismos necesitaban recordar que las cosas viejas (y las personas también) no pierden su valor solo porque el mundo cambie.

Reflexión:

En tiempos donde todo se reemplaza rápido, olvidamos que lo “viejo” no siempre es inútil.

Así como un faro apagado puede volver a iluminar la costa si alguien se toma el tiempo de encenderlo, las personas mayores pueden volver a brillar si se les ofrece la oportunidad. No son ruinas del pasado, sino luces sabias que aún pueden guiar el camino. Valorar su experiencia no solo les devuelve su resplandor… también ilumina nuestro propio rumbo.

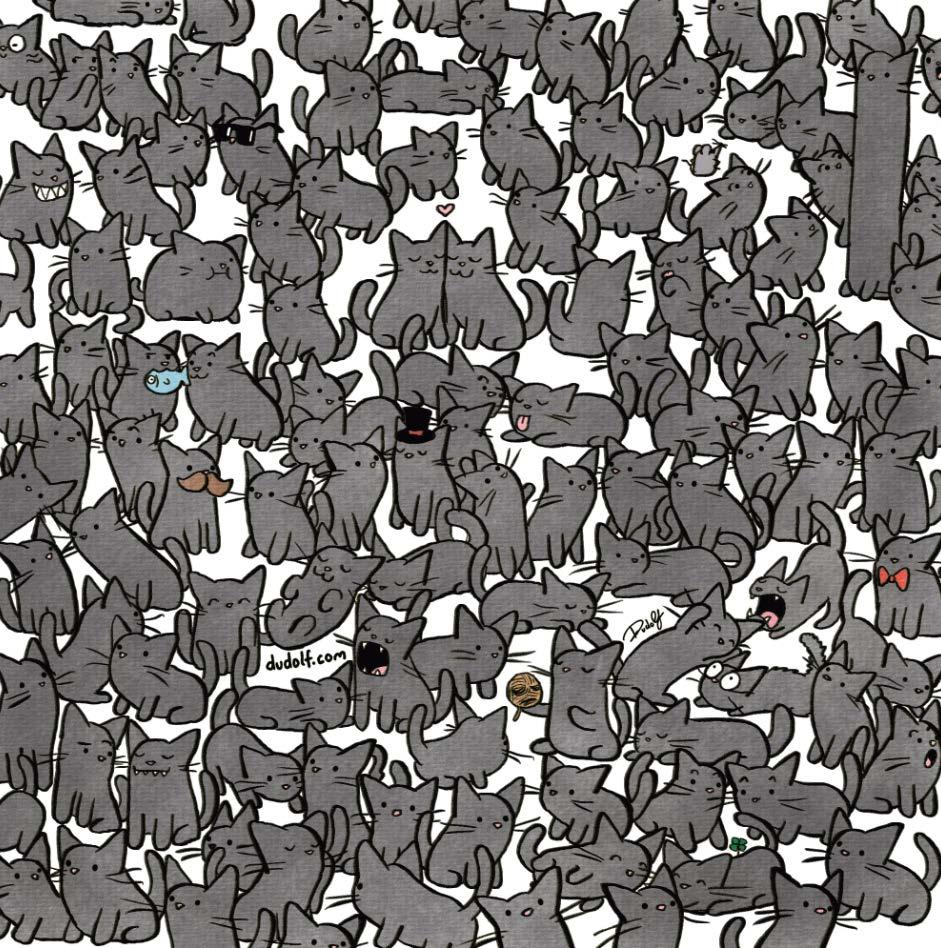

Ayúdame a encontrar las 5 herraduras que están entre los gatos

Dichromanthus cinnabarinus

Etimología:

Cuando el sol la acaricia, esta orquídea parece encenderse en fuego: pétalos que cambian sutilmente de tono, como si guardaran un pequeño arcoíris en su interior.

Dichromanthus cinnabarinus (Lex.) Garay: su nombre combina raíces griegas: di- (“dos”), chroma (“color”) y anthos (“flor”), aludiendo a ese mágico efecto tornasol. El epíteto cinnabarinus proviene del latín cinnabăris y del griego kinnábari, “rojo cinabrio” o “bermellón”, un guiño al tono vibrante que la define.

ORQUIGONIA:

Km 206 Ruta de las Verapaces, Cobán A.V.

●Facebook: Orquigonia ●Instagram: @orquigonia

●WhatsApp: 00502 4740-2224 ●Tiktok: @orquigoniagt

Imagen obtenida del Fb: Gergely Dudás - Dudolf

¿Cómo son las plumas de las aves?

Las plumas de las aves son estructuras ligeras y resistentes formadas por queratina, una proteína fibrosa que también se encuentra en cabello y uñas. No solo les permiten volar, sino que regulan su temperatura y facilitan la comunicación. Sus barbas y ganchos finos se entrelazan para darles forma y firmeza. Los colores, generados por pigmentos y microestructuras, sirven para camuflaje, atracción o advertencia.

La pluma más pequeña registrada pertenece a colibríes, cuyo plumón puede medir apenas 1a 2 milímetros. En contraste, la pluma más grande corresponde a aves como el avestruz (Struthio camelus), cuya pluma del ala puede superar los 50 centímetros de longitud.

¿Quién inventó..?

EL ENCHUFE

El enchufe, tal como lo conocemos hoy, fue inventado por Harvey Hubbell. En 1904, patentó un diseño con clavija desmontable, que permitía conectar y desconectar aparatos eléctricos de forma segura y fácil. Antes, los aparatos se conectaban directamente a la instalación eléctrica, lo cual era peligroso y poco práctico.

Hubbell no solo inventó el enchufe, sino también la toma de corriente correspondiente, creando así el sistema completo de conexión y desconexión que utilizamos hoy en día.

FUENTE: Wikipedia. Compartido con fines educativos.

Playa Blanca en Izabal, resalta como una de las pocas playas de arena clara y aguas cristalinas en Guatemala./ FOTO: 72Kc