VIVE CULTURA LA

EDIT RIAL

Ver aviones surcar el cielo dejando estelas que buscan provocar lluvia nos hace pensar en la capacidad de la ciencia para intervenir en la naturaleza.

La siembra de nubes es, sin duda, un logro tecnológico impresionante. En regiones donde la sequía amenaza cultivos y comunidades, puede ofrecer un respiro necesario. No se trata de cuestionar su utilidad ni de restarle valor; es una herramienta poderosa cuando se usa con responsabilidad.

Pero mientras miramos al cielo, es imposible no mirar también la tierra que lo sostiene.

Las lluvias naturales dependen de ecosistemas sanos: bosques que retienen agua, ríos que alimentan los suelos, humedales que regulan el clima. Si seguimos descuidando estos sistemas, cada lluvia inducida será solo un parche, un alivio momentáneo que no resuelve la raíz del problema.

Por eso nuestra mirada va más allá de la tecnología. La siembra de nubes puede ayudar, pero la verdadera solución está en nosotros. Reforestar, proteger ríos y cuencas, cuidar los recursos hídricos: acciones simples, concretas, que juntos podemos tomar.

Cada árbol que plantemos, cada hectárea que cuidemos, cada decisión consciente que tomemos sin duda suma. Y no, no es solo ecología, es supervivencia y respeto por quienes vienen después de nosotros.

Este editorial no es una crítica a la ciencia; es un llamado a tomar conciencia. Que los avances tecnológicos nos inspiren, sí, pero que nuestra responsabilidad nos guíe. Cuidar la tierra es cuidar la lluvia.

En nuestra nueva edición 262, exploramos este y otros temas donde ciencia, naturaleza y cultura se cruzan, invitándote a mirar el mundo con ojos atentos y comprometidos.

EntreCultura, hace de la cultura parte de vida.

Directorio

Daniel Nájera Director General Giancarlo Hernández Diseño y Diagramación

Ventas

Guillermo Wellman gwellmann@crnsa.com

Colaboradores

Freddy Aguilar Multimedia

Lancerio plancerio@crnsa.com

18 de septiembre

8:00 am a 10:00 pm

Concierto de Beto Cuevas

Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

24 Calle 3-81 Zona 1

Valor: Desde Q. 485.00

Entradas a la venta en www.eticket.gt

21 de septiembre 7:00 am a 11:00 am

Carrera Paralímpica WeThe15 Parque Central de Antigua Guatemala

Participación: Q. 100.00

Inscríbete a traves del formulario https://forms.gle/iiEjVg1HFaG7Bi21A

Foto: IG brujuladesabores.gt

25 de septiembre

Concierto sinfónico de Los Últimos Adictos Centro Cultural Miguel Ángel Asturias 24 Calle 3-81 Zona 1

Valor: Q. 200.00

Entradas a la venta en www.festivaldejunio.mcd.gob.gt/events 8:00 am a 10:00 pm

28 de septiembre

9:00 am a 6:00 pm

Festival Gastronómico Brújula de Sabores Hotel Café Santo Domingo, Sololá, Guatemala

Valor: Q.150.00

Entradas a la venta al tel.: +502 51163642

AVISO: EntreCultura no se hace responsable sobre la cancelación de alguno de los anteriores eventos o cambios de programación.

Foto: FB Beto Cuevas Oficial

Foto: FB Comité Paralímpico Guatemalteco

Foto: FB Rock’ol Vuh

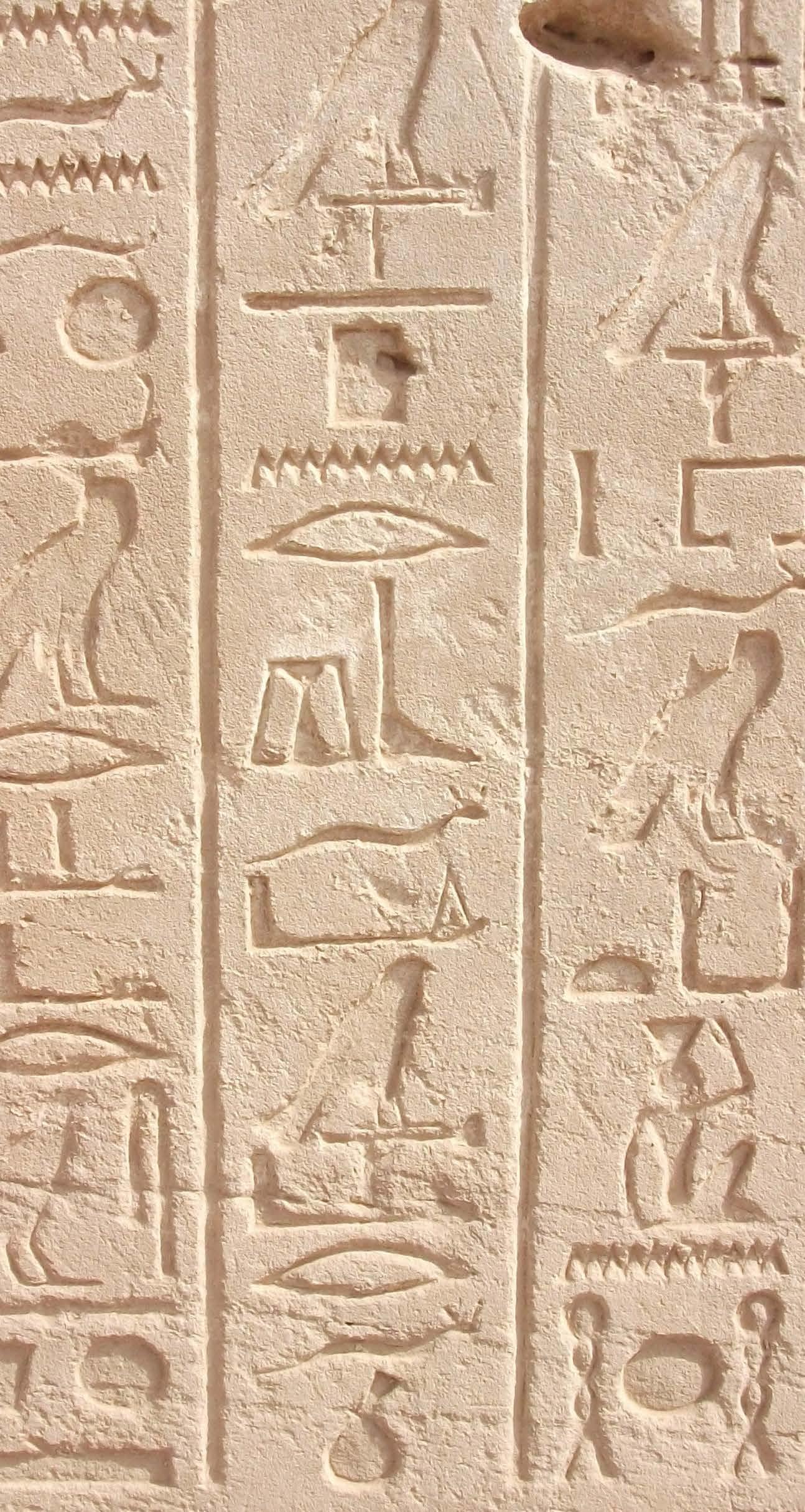

Azul Egipcio

Pequeños y maravillosos tesoros del arte

Redacción: Elena del Castillo - EFE Fotos: EFE

“Azules egipcios, pequeños tesoros del arte” es una selección de lo mejor de la colección Myers Museum del Eton College británico, uno de los mejores conjuntos arqueológicos egipcios del mundo.

Esta colección posee un total de 208 piezas representativas de los periodos más importantes de la civilización faraónica, desde el Imperio Antiguo hasta la época romana.

El sol, el cielo y el Nilo

Azul verdoso significa vigor y regeneración, la renovación diaria del sol reflejada en la bóveda celeste en una cadena sin fin y el verde, fuente de vida de las aguas del Nilo.

La eternidad es una de las claves del pensamiento egipcio, un pueblo que consiguió que su cerámica azul fuera eterna con técnicas aún hoy inexplicables, un claro ejemplo de que lo colosal puede ser pequeño.

El mayor William Josep Myers (1858-1899) estuvo destinado en Egipto en las últimas décadas del siglo XIX con el ejército británico. No era especialmente ningún entendido ni mucho menos egiptólogo, pero el embrujo del país caló profundamente en él y acabó atrapado por su encanto.

Con su propio patrimonio, se dedicó a adquirir más de dos mil piezas de su arte antiguo e hizo de esta colección el centro de su vida. Como había permanecido soltero y sin descendencia, hizo testamento a favor del Eton College británico, y le legó lo mejor que tenía, lo que más amaba, es decir, su colección egipcia. Mediante sucesivas donaciones y adquisiciones, el conjunto aumentó hasta 3.100 piezas.

La máxima de hacer cosas perfectas

Dentro de esta colección destacan los objetos arqueológicos del Imperio Nuevo, especialmente de los reinados de Amenotep III y Tutancamon.

En sus diferentes exposiciones, los objetos están expuestos de manera didáctica y establecidos cronológicamente en cuatro grandes divisiones: divinidades, reyes, vida diaria y muerte. La mayoría son objetos de pequeño tamaño pero de gran colosalidad, indicativos de uno de los aspectos que preocupaban más a los egipcios: hacer cosas perfectas.

Sala de las divinidades

En la sala de divinidades se representan las más importantes del panteón egipcio, el dios Amón, el de la música, de la sabiduría... Pero a los antiguos egipcios no les inquietó demasiado que las creencias religiosas constituyesen principios dogmáticos. Sí fue dogma de fe que los reyes se constituyeran en sucesores de los dioses sobre la Tierra. Variadas piezas con escenas de su mundo dan a entender cómo era su vida. Incluso hay una pieza que perteneció a Tutankamón, un broche fragmentado de un collar donde se ve al rey bebiendo de una copa.

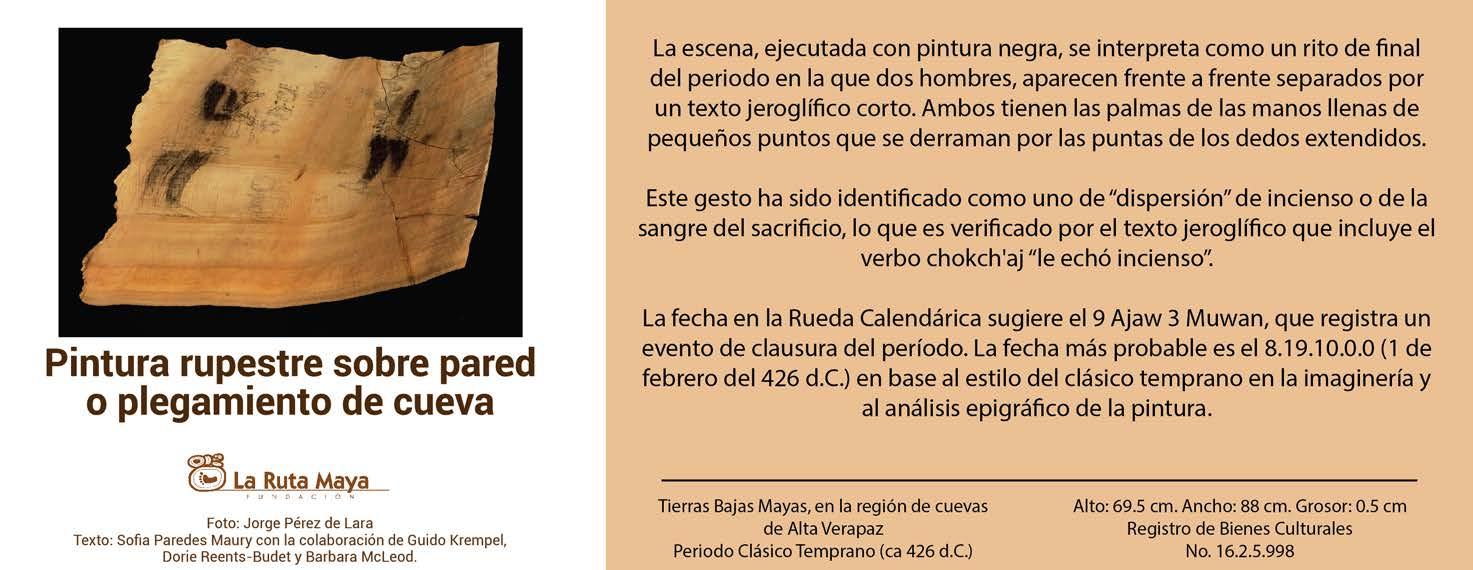

Pectoral del dios Osiris sobre una barca entre dos divinidades. Tercer Periodo intermedio. Hacia 945-715 a.C.

Amuleto en forma de ojo Udyat. Dinastía XXII. Hacia 945-715 a.C.

Contrapeso de collar Menat.

Tercer Periodo

Intermedio.

Dinastía XXII, hacia 945-715 a.C.

Figura de “Jede de diez servidores” perteneciente a Hori. Tercer Periodo Intermedio.

Hacia 1550 a.C.

Ushebti de Henut-Tauy. Tercer Periodo Intermedio. Dinastía XXI. Hacia 1070 a.C.

Las piezas que reflejan el quehacer cotidiano de los egipcios, como vasos y copas, conforman una de las mejores colecciones del mundo, con siete de los mejores cálices que existen pertenecientes a la colección de Marjal.

Otras salas

Entre las obras de arte predinásticas se encuentran las realizadas con piedra volcánica, tan dura que no es explicable cómo podían trabajarla.

Otros objetos de uso diario reflejan el nivel de sofisticación al que llegó esa sociedad, con mangos de espejo, paletas de afeites, cajas de cosméticos, sonajeros colgantes para crear sonidos y ambientes relajantes, anillos, camafeos, amuletos, sistros, tallas escultóricas y recipientes lotiformes decorados.

Una de las piezas es una vasija usada el día del año nuevo egipcio, cuando se celebraba la regeneración de la tierra, en la que se bebía agua del Nilo de la crecida anual, se hacían libaciones y purificaciones, igual que se toman las uvas en algunas sociedades para desear felicidad en el Año Nuevo.

Pero, principalmente, a través del mundo funerario hemos conseguido comprender cómo transcurría su existencia.

Se exponen las fórmulas religiosas para después de la muerte más antiguas que conocemos, encabezadas por una máscara, una portadora de ofrendas y los cuencos de ofrendas que, inexplicablemente, solo se han encontrado en las tumbas femeninas.

La Fayenza o “Tchehenet”

El denominador común del material utilizado para la fabricación de las piezas: fayenza o azul egipcio, un tipo de cerámica muy característico de la zona. Su nombre proviene de la localidad italiana Fayenza, cuyos artesanos renacentistas se inspiraron en los objetos de azul brillante que los egipcios denominaban ‘tchehenet’ en sus textos y que fabricaban desde la época predinástica, en el cuarto milenio antes de Cristo hasta la romana, en el siglo III de la era cristiana.

Cuando los egiptólogos comenzaron a trabajar en Egipto en el siglo XIX tenían referentes ya acuñados del mundo neoclásico renacentista, motivo por el que se conocen como fayenza o cerámica tratada con esmalte de estaño, aunque su composición es muy diferente. En Italia la cocción se producía a temperaturas muy inferiores, la pasta se componía de forma distinta y lo único similar era la cantidad de óxido usado para precipitar los azules.

Los egipcios conseguían su azul verdoso después de una cocción a tal enorme cantidad de grados que hoy costaría gran trabajo con las tecnologías modernas. La fayenza egipcia estaba elaborada con materiales muy comunes, sus ingredientes básicos eran el polvo de cuarzo obtenido de piedras molidas de dicho mineral o extraído de la arena de silex, una pizca de cal y óxido de cobre como colorante.

Cuando la pasta así mezclada se cocía en el horno, el núcleo de cuarzo precipitaba hacia el exterior del objeto la típica superficie brillante y vitrificada, y se usaba en sustitución de otros materiales mucho

más costosos como la turquesa o el lapislázuli. La diosa Hat-Hor poseyó los títulos de señora de la turquesa y señora de la Fayenza. Para ella se hicieron sistros amuletos, cuencos, flores de loto y otros muchos objetos sagrados, rituales o votivos.

El color del valle del Nilo

El país egipcio se halla enclavado en la zona más oriental del gran desierto del Sáhara. Allí la arena solo se interrumpe por algunos oasis y por el Nilo, el río más largo del mundo, columna vertebral del territorio. Sus aguas eran alimentadas por las lluvias monzónicas caídas en Etiopía. Bajaban en oleadas y alcanzaban el valle cada año entre los meses de junio y septiembre. Este fenómeno era conocido como la inundación y fertilizaba la tierra a lo largo de todo el curso río. No es extraño que quisieran imitar el color de sus aguas.

Con el color de sus cerámicas esmaltadas fanyenza, que en realidad se derrama en tonos escalados que van del azul celeste al cobalto, se intenta captar el firmamento imperturbable del Alto Egipto, el resplandor del sol en el cielo, la expresión máxima del renovar diario, de cómo salía y se ponía en una especie de cadena sin fin. El matiz verde era el de las aguas del Nilo, fuente de vida, un inmenso oasis neutralizador del desierto.

Aunque la pasta Fayenza contó con casi todos los colores de la paleta del artista, el azul fue su divisa distintiva como signo de vigor y eternidad, de vuelta a la vida a través de la regeneración. Una de las claves de su pensamiento fue su obsesión por alcanzar la durabilidad eterna y con estas piezas de 3.000 años de antigüedad lo consiguieron.

Cáliz en forma de loto azul. Tercer Periodo Intermedio. Dinastía XXII. Hacia 945 a.C.III. Hacia el 1550 a.C.

Amuleto con la imagen del toro Apis. Periodo Ptolemaico. 323 a.C.

Cuenco de Marjal. Dinastía XVIII. Hacia el 1550 a.C.

Vista panorámica del Castillo de San Felipe de Lara, imponente guardián del Lago de Izabal y del río Dulce. Sus muros de piedra, testigos de batallas contra piratas y siglos de historia, se alzan hoy como uno de los emblemas coloniales más visitados de Guatemala. / Willyman - WP

Castillo de

San Felipe de Lara

Redacción: EntreCultura

Fotos: Wikipedia Fortaleza colonial, memoria y turismo en Izabal.

El Castillo de San Felipe de Lara, ubicado en la desembocadura del río Dulce con el Lago de Izabal, en el oriente de Guatemala, representa una pieza central de la historia colonial, militar y comercial del país.

Construido por autoridades españolas para asegurar rutas marítimas y terrestres frente a constantes amenazas privadas, su valor trasciende su función defensiva: es testimonio arquitectónico, espacio de memoria y atractivo turístico de primer orden.

Amenaza pirata y rutas comerciales

Durante los siglos XVI y XVII, el comercio entre Guatemala (la Capitanía General) y la metrópoli española transitaba frecuentemente por el Lago de Izabal y el río Dulce, vías que eran atractivas para corsarios y piratas ingleses, holandeses y otros delincuentes marítimos.

Para proteger ese corredor comercial, se construyó originalmente en 1604 una torre de vigilancia que fue destruida en ataques piratas; más tarde, en 1651, bajo el oidor Antonio de Lara y Mogrovejo, se levantó la fortaleza con las dimensiones y disposiciones defensivas que la caracterizan hasta hoy.

Más allá de la defensa

El castillo no solo fue un punto militar. Servía también como aduana para controlar las mercancías que entraban y salían hacia España, además de prisión en ciertos períodos. Su ubicación permitía interceptar embarcaciones y proteger bóvedas de mercancías que se encontraban río arriba y en el Lago.

Estilo y diseño

El diseño del Castillo incorpora influencias del estilo militar de Vauban (arquitectura francesa de fortificación), especialmente en adaptaciones realizadas a finales del siglo XVII. Tiene bastiones,

Castillo de San Felipe de Lara, estratégicamente ubicado donde el río Dulce se encuentra con el Lago de Izabal, vigilando su entrada. / Murray Foubister - WP

Cañones originales del Castillo de San Felipe de Lara, alineados para defender la entrada del río Dulce y el Lago de Izabal. Estas piezas históricas, testigos de ataques piratas y conflictos coloniales, muestran la ingeniería militar española adaptada al terreno y la importancia estratégica del castillo. / Fernando Reyes Palencia - WP

muros dobles y torres cuadradas al final de muros exteriores.

Se edificó con muros de piedra robusta, fosos en la parte de tierra firme y un puente levadizo que reforzaba su capacidad defensiva.

Destrucciones y reconstrucciones

En 1686, los techos de hoja de palma fueron incendiados por piratas, destruyendo buena parte de la estructura original.

Posteriormente fue reconstruido bajo la dirección de Andrés Ortiz de Urbina, realizando mejoras que reforzaron sus defensas.

En años más recientes, sufrió daños estructurales severos tras los sismos de 1999. Estudio arqueológico reveló que hasta un 90 % de ciertos elementos presentaban fisuras, grietas y fallas por asentamiento del terreno, lo que llevó a intervenciones de conservación y restauración.

Reconocimiento patrimonial

El Castillo forma parte de la lista tentativa del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde el año 2002, en categoría cultural. Este reconocimiento

no solo subraya su valor arquitectónico e histórico, sino también su integridad en paisaje natural frente al Lago de Izabal y el Río Dulce.

Hoy en día, el Castillo es uno de los sitios turísticos más visitados en Izabal. Ofrece recorridos guiados, exhibiciones (como objetos hallados en excavaciones, anclas coloniales o restos de galeones), además de vistas panorámicas al lago y río, y espacios para apreciar la naturaleza circundante.

FUENTES:

Putzeys, Yvonne; Ortega, Edgar R. “Estado actual y excavaciones en el Castillo de San Felipe de Lara”. XIV Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, año 2000. Museo Nacional de Arqueología y Etnología.

Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT). “History of Castillo de San Felipe Lara”.

VisitCentroAmerica (sitio de turismo Centroamérica).

“San Felipe Castle, defense against pirates in Guatemala”.

Anywhere.com. “San Felipe’s Castle – Guatemala”.

UNESCO World Heritage Centre. “Castle of San Felipe de Lara” (lista tentativa).

Arquitectura colonial robusta del Castillo de San Felipe de Lara, con muros de piedra, bastiones y torres diseñadas para defensa estratégica. / Emilien Lebourgeois - WP

Siembra de nubes

Combatiendo las sequías en elmundo

Redacción: M. Ángeles Martínez- EFE

Fotos: Colaboradores EFE (CE) - Pixabay (PB) - Wikipedia (WP)

La siembra de nubes puede ser hecha por generadores en tierra o a través de aeronaves que Bombardean las nubes con yoduro de plata, siempre y cuando estas tenga las condiciones óptmas para recibirlo. / Diagrama Christian Jansky - WP

Los efectos del cambio climático, ya presentes en muchos puntos del planeta, llevan a la necesidad y urgencia de discurrir y pensar en técnicas que con mayor o menor eficacia alivien la sequía.

Para que llueva o para que nieve se necesitan nubes y si no las hay, hay que ‘sembrar’ o modificar las existentes, es decir, hay que engañar a la naturaleza para que esta se comporte como si hubiera o tuviera esta capacidad de precipitación.

La técnica, conocida como siembra o bombardeo de nubes, costosa y aún no probada suficientemente, no es nueva y no solo se ha empleado contra la sequía, sino también como arma de guerra.

El origen, ‘el cuenco de polvo’

La siembra o bombardeo de nubes, una técnica de modificación del clima, que imita el proceso natural por el que se forma la lluvia, conlleva la inyección de sustancias químicas en las nubes, de manera que se pueda conseguir el efecto deseado en el clima, bien provocar agua o nieve, en momentos de sequía o evitar o disminuir precipitaciones, sobre todo las más catastróficas.

La técnica no es nueva. Surgió en los años cuarenta del siglo pasado, pero las investigaciones comenzaron diez años antes, forzadas entonces por una persistente sequía en Estados Unidos, acompañada de devastadoras tormentas de polvo que provocaron éxodos masivos, hambrunas y una gran mortandad.

El fenómeno, que pasó a la historia con el nombre de “Dust Bowl” o el cuenco de polvo, provocó las primeras investigaciones que vieron la luz a mediados de los años cuarenta, concretamente el 13 de noviembre de 1946, cuando el norte de Nueva York vivió una gran nevada después de haber inyectado desde un avión 6 libras (2,7 kilogramos) de hielo seco en las nubes.

Desde entonces, y pese a las limitaciones técnicas, el método, con más o menos acierto, se sigue empleando en todo el mundo. Pero ¿en qué consiste la siembra de nubes?

La función del yoduro de plata

Técnicamente la ‘siembra’ consiste en dispersar en las nubes partículas de yoduro de plata, un catalizador que genera una reacción química capaz de liberar el hidrógeno, que, en contacto con el oxígeno de la atmósfera, forma agua.

Hay también otros catalíticos como la sal, el hielo seco o el nitrógeno líquido, pero es el yoduro de plata el que se ha revelado como el más efectivo y barato, además de inocuo, dado que no altera la composición química del agua.

Pero para conseguir el fenómeno meteorológico deseado no valen todas las tormentas, ni todas las nubes, solo aquellas que reúnan unas condiciones determinadas de viento y que contengan agua por debajo de los cero grados para condensar la humedad en gotas.

De la sequía a la inundación: la siembra de nubes puede ayudar a mitigar la falta de lluvia, pero si se aplica sin control o sin las condiciones adecuadas, puede desbalancear el ciclo natural del agua y agravar los problemas en lugar de resolverlos. / PB

Es entonces cuando se practica la siembra que, según expertos, debe realizarse desde abajo, para aprovechar las corrientes ascendentes presentes habitualmente por debajo de las nubes o se pulveriza en ellas para que la humedad se condense en torno a esas partículas y genere así gotas de agua y a continuación lluvia.

La ONU estima que esta fórmula, que se sirve de drones, cañones desde tierra, aviones o helicópteros, puede aumentar las precipitaciones hasta en un 15 % en las condiciones adecuadas.

Mejor que llueva, que llueva…

Sin embargo, sobre esta técnica, que es costosa, la comunidad científica no se pone de acuerdo, debido sobre todo a la complejidad que entrañan los procesos que tienen lugar en el interior de las nubes para que finalmente llueva, las dificultades propias del método y el desconocimiento sobre las consecuencias a largo plazo de la aplicación del mismo.

China es uno de los países que más invierte en este sistema, que ha utilizado para paliar sequías como la de la cuenca del río Yangtsé, el más largo del país; apagar incendios o paliar las fuertes tormentas primaverales de arena.

Precisamente en 2007 científicos chinos conseguían de esta forma nieve artificial en la meseta tibetana, la más alta del mundo, con una altura superior a los 4.500 metros, asolada por la sequía.

Por contra, Israel, pionero en la búsqueda de soluciones a la aridez, estudió y practicó durante años este procedimiento, pero dejó de aplicarlo por considerarlo ineficiente.

Según un estudio publicado en 2023, la fórmula, costosa, había incrementado solo un 1,8 % las lluvias.

La siembra o bombardeo de nubes, una técnica de modificación del clima, que imita el proceso natural por el que se forma la lluvia, conlleva la inyección de sustancias químicas en las nubes. / Kai Forsterling - CE

Avión Xian MA60 de siembra de nubes de la Administración Meteorológica de China. / Windmemories - WP

Técnicamente la ‘siembra’ consiste en dispersar en las nubes partículas de yoduro de plata. / Antonio Garcia - CE

Asimismo, a finales de los años 80, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) decidió comprobar por sus medios la eficacia del método y lo llevó a cabo en una zona de la provincia de Valladolid, en el norte de España, y los resultados no fueron concluyentes, es decir, sí se podía practicar el experimento, pero conseguir el efecto deseado era otra cosa, decía el informe.

Conflictos por las nubes

Además, la ‘siembra’ no está exenta de otras preguntas e inquietudes, como: ¿y si conseguir agua de unas nubes con esta fórmula en zonas secas implica quitar el agua de nubes que hacen frontera con otros países que también se secan?, o ¿es posible que por aplicar esta técnica se incorpore tensión entre estados?

En 1976 Naciones Unidas adoptaba ya el Convenio ENMOD, sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles.

ENMOD tenía su fundamento en la guerra de Vietnam, cuando Estados Unidos, en una operación bélica sin precedentes, aplicó el proyecto Popeye, consistente en inyectar toneladas de yoduro de plata en las nubes para incrementar el nivel de lluvias de los monzones, típicos de la zona, provocar inundaciones y neutralizar a las tropas de Ho Chi Minh.

Los países firmantes de ENMOD se comprometían ya entonces a no utilizar las nubes como arma de guerra contra otros países también suscriptores del tratado.

Cumulus, stratus, cirrus o nimbus, las nubes, fundamentales para la vida en la Tierra, siempre ‘hablan’, y sobre todo lo hacen para aquellos que saben interpretarlas y utilizarlas.

El Beech 18 utilizó hielo seco para la siembra de nubes en la primera etapa de la posguerra en EE. UU. / Eric Friedebach - Fuerza Aérea Cubana - WP

LA MARIMBA

corazón y alma del Festival Paiz por 45 años

Redacción: Fundación Paiz / (Enlaces Comunicación, Mónica Obando) Fotos: Fundación Paiz

Hay sonidos que trascienden el tiempo. La marimba, con su madera vibrante y su alma intercultural, es uno de ellos. Cada nota que brota de sus teclas es un eco de la historia, un abrazo al presente y una promesa al futuro.

Para los guatemaltecos, la marimba no es solamente un instrumento: es memoria, raíz y orgullo. Desde hace 45 años, el Festival de Marimba Paiz ha sido el escenario en donde ese orgullo se convierte en fiesta y arte.

Una historia que empezó con un sueño

A finales de los años setenta, cuando Guatemala buscaba espacios para celebrar su cultura en medio de tiempos complejos, la familia Paiz tuvo una visión: regalarles a los guatemaltecos que asistían a los almacenes de la cadena, el sonido armonioso de la marimba durante las fiestas patrias.

Esa visión se convirtió en un festival que rinde homenaje a la marimba: el instrumento que emociona en cada esquina del país y acompaña con la misma intensidad tanto una ceremonia solemne como una

boda. Así nació el Festival de Marimba Paiz, una cita que desde entonces nunca ha faltado en el calendario cultural del país.

Con cada edición, el festival ha ofrecido mucho más que un concierto: ha sido un encuentro intergeneracional, un puente entre lo ancestral y lo contemporáneo. Marimbas legendarias han pisado sus escenarios, llevando consigo el peso de la tradición. Como todo instrumento musical, la marimba ha evolucionado, y el festival, en estos 45 años, ha sabido captar la atención de las nuevas generaciones, consolidándose como un espacio vital para el reconocimiento, promoción y difusión del instrumento nacional.

En su última edición, el festival se atrevió con fusiones audaces, mostrando cómo este instrumento nacional puede interactuar con géneros tan diversos como el jazz, el blues, el rock o la música clásica. Su continuidad ininterrumpida por casi medio siglo lo ha convertido en un patrimonio vivo, un símbolo de permanencia cultural, cuando se cultivan con amor, florece en cada generación.

Sonia Hurtarte, directora ejecutiva de Fundación Paiz, asegura que el 45 Festival de Marimba Paiz es una

Inés Estrada es parte del equipo de ballestitas que bailan al ritmo de la marimba.

experiencia para dejarse envolver por la música que late en el corazón de Guatemala. “Estamos conscientes de la importancia de acercar este patrimonio a las nuevas generaciones. El festival integra propuestas que buscan mantener vivo el legado de la marimba, inspirando a jóvenes músicos y audiencias a conectarse con este instrumento representativo de nuestra identidad cultural”, afirmó.

Un galardón histórico y una madrina de lujo

La edición 45 no solo mira hacia el pasado: también celebra el presente y apuesta por el futuro. Como parte de las festividades, se entregará por primera vez el Galardón Grace a la Música, en honor a la fundadora de la Fundación Paiz, Graciela Andrade de Paiz. Este reconocimiento busca visibilizar y honrar a los talentos musicales guatemaltecos.

La madrina de este galardón será nada menos que Gaby Moreno, la artista guatemalteca que ha conquistado escenarios en cinco continentes y ha sido galardonada con dos Grammy Latinos y un Grammy estadounidense. Su presencia será

la guinda de un evento que promete quedar en la memoria colectiva.

2025: El corazón de la música vuelve a latir más fuerte

Tras más de cuatro décadas, el Festival de Marimba Paiz regresa a la Gran Sala Efraín Recinos del Teatro Nacional con una edición especial bajo el título “La Marimba, corazón de la música”. Y lo hace con un formato renovado: tres funciones únicas que buscan emocionar y sorprender.

Los días sábado 20 de septiembre a las 16:00 horas y domingo 21 a las 11:00 y 16:00 horas, más de 70 artistas engalanarán la escena y se unirán para dar vida a un espectáculo que explora las infinitas posibilidades de la marimba doble. El festival contará con la dirección musical de Alian Herrera y reunirá a cuatro de los ensambles más destacados del país:

• Marimba Chapinlandia

• Marimba Estrella de Guatemala

• Marimba K’inich Ahau

• Marimba Suspiros Chapines

Este recorrido vibrante mostrará tanto la dulzura como la fuerza del instrumento. Desde melodías tradicionales hasta arreglos que fusionan la marimba con ritmos contemporáneos —clásico, blues, jazz, pop rock y tropical—, cada nota invitará a soñar y a reconocer la capacidad infinita de este emblema nacional.

Un legado que inspira

Esta es una oportunidad de mirar a los ojos nuestras raíces, emocionarse con cada golpe de baqueta y recordar que, mientras la marimba siga sonando, el corazón del país seguirá latiendo con fuerza.

Los boletos ya están disponibles en eticket.gt y en Fundación Paiz Este 20 y 21 de septiembre, Guatemala tiene una cita con su propio corazón sonoro, un instrumento hecho de madera, arte y emoción: la marimba.

Apoyar el arte engrandece la cultura y el desarrollo de un pais. No te pierdas este maravilloso festival, que forma ya parte de nuestras tradiciones.

María Regina Paiz presentó el Festival Paiz, el cual se crea como una iniciativa de almacenes Paiz.

Tras cuatro años de ausencia, regresar a la Gran Sala del Teatro Nacional fue un momento decisivo para el festival en el año 2024.

El Festival de Marimba Paiz incluye distintos ritmos como Jazz, Pop, Clásico, Tropical y Rock.

la ruta del Champán Recorriendo

Redacción: Carmen Cerspedosa - EFE

Fotos: Enrique Sancho - EFE

Al este de París, la región de Champagne-Ardennes es una amalgama de paisajes e historia. Una región sabrosa y chispeante en la que la historia de Francia ha dejado un buen número de testimonios y donde la naturaleza sabe ofrecerse cálida y grandiosa.

Hay dos tumbas muy visitadas en la región francesa de Champagne-Ardenne al este de París. Una está en Colombey-les-deux-Eglises, en su cementerio municipal, y pertenece al general Charles de Gaulle. La otra está un tanto escondida en la remota abadía de Hautvillers, cerca de Reims. Es la sepultura de Dom Pierre Perignon, un abad benedictino que no se distinguió por su santidad, sino por haber descubierto “por casualidad” el champaña, sinónimo de celebración, de bienestar y de placer. Recorrer esta región supone penetrar en los secretos de elaboración del oro líquido, en unos paisajes ondulantes repletos de vides que se desparraman bajo el peso de sus frutos; pero también viajar a la Edad Media y descubrir ciudades ancladas en el tiempo, vislumbrar agujas góticas que suben verticales hacia el cielo como las burbujas del espumoso champán.

Entre Reims y Troyes

Entre las ciudades de Reims y Troyes discurre la ruta turística del champán, atravesando ciudades enclavadas en tierras cubiertas de viñedos. Durante todo el año hay más de 50 productores que acogen al visitante y le muestran los secretos de la elaboración.

Todos ellos relatan, con pequeñas variantes, la anécdota en la que el abate Dom Pierre Perignon avisaba a sus cofrades de que había descubierto accidentalmente un vino con espuma. “Bajad hermanos (gritó alborozado) hay un vino que tiene estrellitas”, al ver en la cava botellas rotas producidas por una segunda fermentación ocurrida en la primavera.

Aquí se puede descubrir la mágica alquimia del vino de los reyes en las bodegas de Moët & Chandon, Mercier, Drappier, G.H Mumm & Cie, Piper-Heidsieck, Vranken Pommery, VeuveClicquot Ponsardin... (gigantescas catedrales subterráneas) y degustar los caldos de la región (no solo champán) que asombran el paladar y todos los sentidos.

Los viticultores, que actúan como guías espontáneos, cuentan todos los secretos de las tres cepas mejor adaptadas al suelo y al clima: el pinot negro, famoso por dar cuerpo a los vinos; el pinot meunier, buscado por su sabor afrutado y su aptitud a acelerar el proceso de maduración, y el chardonnay con racimos blancos y una finura excepcional.

Algo más que finos caldos

Pero Champagne-Ardenne ofrece mucho más que viñedos y bodegas de reconocido nombre. La historia, el arte, la cultura y un entorno natural repleto de ríos, lagos, bosques y canales esperan al viajero.

El patrimonio cultural y artístico de ChampagneArdenne es inmenso: castillos, catedrales, iglesias, ciudades medievales como Troyes, que aún conservan sus fachadas con entramado de madera y fortalezas, tan impresionantes como imponentes, o la ciudad fortificada de Langres, patria de Diderot el fundador de “La Enciclopedia”, que mantiene bellas casas renacentistas ceñidas por cuatro kilómetros de murallas.

Y si el champagne corre por las venas de la tierra, el agua lo hace por la piel de sus verdes y boscosos paisajes. Ríos navegables y más de 10.000 hectáreas de lagos y embalses poblados por multitud de aves y rodeados por paisajes espectaculares, son el singular entorno donde cada uno podrá disfrutar del placer de un crucero fluvial, practicar todo tipo de deportes acuáticos,

Bodegas de Champagne donde reposan las barricas en silencio absoluto, algunas durante más de diez años, hasta alcanzar su punto ideal. Estas cavas, hoy Patrimonio de la Humanidad, son el corazón de la magia del champán, por la región de ChampagneArdennes.

Vista del paisaje de la zona del champán en Francia.

saborear la vida natural observando la fauna o dedicarse al turismo rural paseando por alguna de las numerosas rutas de la zona...

Parece como si esta región estuviese acostumbrada a los milagros. Bastante antes de que el vino se transformase en estrellas, el poder divino se estableció en Reims.

Ocurrió en 496, durante el bautismo de Clovis, Rey de los Francos. Este hecho ha marcado a la ciudad, que se ha convertido en el lugar de coronación de los reyes de Francia. Basta con observar la majestuosidad de la catedral de Notre-Dame para entender la importancia de esta elección. Esculturas finamente cinceladas, ventanas altas y rosetones adornados con impresionantes vidrieras. Todo aquí incita al respeto.

Epernay, la capital del champán, y el río Marne

Una belleza bien distinta en la capital de la Champaña se muestra en el Rond-Point Pommery, entrada a un mundo subterráneo excavado por los bodegueros que extiende sus tentáculos por cientos de túneles. Es el mejor lugar para hacer la primera cata e introducirse en el sabor característico de esta rica provincia.

Abandonando Reims se penetra en las tierras vinícolas del cercano Valle del Marne, donde parece brotar el champán por todas partes.

La localidad de Epernay se considera la capital

Vista de Villedomange, en la ruta del champán.

Viñedos de la región de Champagne, donde se cultivan las uvas Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Meunier que dan vida al champán. Estas colinas, bañadas por el sol y cuidadas con precisión, son el corazón de una tradición vitivinícola que ha trascendido siglos y fronteras.

de la champaña, ya que en su avenida principal se alinean las sedes de las compañías más importantes. Un museo dedicado a la elaboración del célebre espumoso aporta los datos históricos más destacados.

Vista desde arriba, la región también es extraordinaria. Las parcelas estriadas de los viñedos aparecen más claramente y los castillos ocultos en los bosques hacen por fin su aparición.

Algunos afortunados los espían a bordo de globos aerostáticos que realizan una ruta singular.

Troyes, la perla

La ciudad medieval de Troyes es la perla de la región. La antigua muralla que la limitaba tenía la curiosa forma de un tapón de champán, lo que fue toda una premonición, ya que todavía no se había inventado.

La urbe ha conservado sus casas del siglo XVI, una arquitectura de entramado de madera típica de la campiña champanesa. Las restauraciones que se están haciendo dejan a la vista esta original estructura, rellenada con ladrillos.

La Torre del Orfebre y la Casa del Panadero, que conservan las pequeñas poleas con las que se subían las mercancías, son los mejores exponentes de esta original arquitectura. En Troyes hay nueve iglesias, cada una de ellas de un estilo diferente, y varios interesantes museos: el de Arte Moderno, el Museo de la Farmacia, la Casa de las Herramientas, etc...

Al sur de Troyes se encuentra Côte des Bar que debe su reputación al champán que aquí se produce. Los viñedos cubren las laderas de relieve accidentado. Los visitantes descubren esta tierra de aldeas floridas a lo largo de la Ruta del Champagne. Sea cual sea la estación del año, siempre hay una lección que aprender que los viticultores ofrecen con gusto. Una visita a la bodega, seguida de la correspondiente cata, es por tanto ineludible.

En esta zona, unas 25.000 hectáreas de viñedos producen la uva más selecta, la requerida para no saltarse la estricta reglamentación de la denominación de origen de Champaña. Ningún otro espumoso de Francia y del resto del mundo puede llamarse así.

Del suelo calcáreo brotan las famosas cepas que necesitan para sobrevivir una temperatura media anual de 10 grados como mínimo. Por eso, no hay que extrañarse de que en el paisaje sobresalgan gigantescas aspas de ventiladores que impiden que las viñas se hielen cuando llegan las nevadas.

Hautvillers, pequeño pueblo francés de unos 800 habitantes, es considerado uno de los sitios destacados del champán. Sus calles empedradas y antiguas bodegas, narran la historia de Dom Pérignon, monje benedictino que perfeccionó el método de elaboración, haciendo de este rincón un destino imprescindible en la ruta del champán.

Vista de una plaza y edificios de la ciudad de Troyes, donde los visitantes aprovechan a refrescarse, conversar y alguno que otro para brindar por tan maravilloso viaje.

El silencio de la arena

“Lo valioso tarda en aparecer”

Redacción: EntreCultura

Lucía estaba cubierta de polvo hasta las cejas. El sol del desierto caía implacable mientras ella, pincel en mano, seguía quitando con delicadeza la arena de un pedazo de cerámica.

Llevaba tres semanas en la excavación y, para ser honesta, estaba frustrada. Las redes sociales de sus amigos estaban llenas de fiestas, viajes y eventos, mientras ella pasaba los días rodeada de arena y silencio, con la espalda adolorida.

Su profesor, el doctor Ramos, pasaba de vez en cuando, observaba en silencio y seguía su camino. Ella lo admiraba: un hombre de 60 años, piel curtida por el sol y mirada tranquila, que parecía no tener prisa nunca.

¿No desespera esperar tanto para encontrar algo?, preguntó Lucía una tarde, al verlo detenerse cerca.

El profesor sonrió y se sentó a su lado. La tierra no habla cuando tú quieres, respondió. Pero cuando lo hace, vale la pena escucharla.

La frase quedó resonando en su mente.

Esa tarde, mientras el equipo guardaba herramientas, Lucía decidió quedarse un poco más. El campamento ya estaba en silencio cuando quitó la última capa de polvo con el pincel y ahí estaba: un pequeño amuleto de piedra tallada,

perfectamente conservado. Sus manos temblaron. Había estado allí por siglos, esperando a que alguien lo encontrara.

Corrió a mostrarle el hallazgo al profesor. Él no dijo nada al principio. Solo la miró, asintió y finalmente comentó: ¿Ahora entiendes? No se trata de escarbar rápido, sino de saber esperar en silencio hasta que el pasado decida mostrarse.

Esa noche, en su tienda de campaña, Lucía no pudo dormir. El descubrimiento era importante, pero la lección lo era aún más.

Entendió que la arqueología no era solo sobre objetos antiguos, sino sobre paciencia: la misma paciencia que necesitaba para su propia vida.

Pensó en sus proyectos inconclusos, en las respuestas que aún no tenía, en las puertas que no se abrían. Quizá todo tenía su propio tiempo para salir a la luz. Quizá, como el amuleto, sus sueños también estaban allí, enterrados bajo capas de miedo, prisa y ansiedad, esperando a que ella tuviera la calma para descubrirlos.

Al amanecer, salió de la tienda y miró el desierto extenderse hasta el horizonte. Sintió que algo en ella había cambiado: ahora entendía que el silencio no era vacío, sino un espacio fértil donde las respuestas maduran.

¿Puedes encontrar al pequeño LABUBU que nos está haciendo un guiño (ojo pache)?

Arundina graminifolia

(D.Don) Hochr. 1910

Etimología:

Arundina: derivado de arundo (caña) por sus tallos delgados y erguidos como cañas.

Graminifolia: que alude a sus hojas largas y finas como zacates.

Se trata de una orquídea terrestre de tallos siempre verdes, que puede alcanzar hasta 2.5 metros de altura. Su encanto está en que no tiene temporada ya que regala flores a lo largo de todo el año, pintando los senderos con sus tonos frescos y delicados.

ORQUIGONIA:

Km 206 Ruta de las Verapaces, Cobán A.V.

●Facebook: Orquigonia ●Instagram: @orquigonia

●WhatsApp: 00502 4740-2224 ●Tiktok: @orquigoniagt

Imagen obtenida del Fb: Gergely Dudás - Dudolf

¿Qué son las bacterias?

Las bacterias son microorganismos unicelulares que se encuentran en casi todos los ambientes de la Tierra, desde el suelo hasta nuestro cuerpo. Algunas son beneficiosas, ayudando en procesos como la digestión o la producción de alimentos, mientras que otras pueden causar enfermedades.

Son tan pequeñas que no se pueden ver a simple vista y se reproducen rápidamente. Dos ejemplos de bacterias son Escherichia coli, que vive en nuestros intestinos, y Streptococcus, responsable de algunas infecciones de garganta.

¿Quién inventó..?

EL ESTETOSCOPIO

El estetoscopio fue inventado en 1816 por el médico francés René Laennec.

El médico buscaba una forma más efectiva y discreta de escuchar los sonidos del pecho de sus pacientes, ya que el método tradicional de auscultación directa (apoyar el oído sobre el tórax) resultaba incómodo e ineficaz. Laennec creó un tubo de madera que amplificaba los sonidos internos del corazón y los pulmones, dando origen a una herramienta que revolucionaría la medicina y se convertiría en un símbolo universal del diagnóstico clínico.

FUENTE: Wikipedia. Compartido con fines educativos.

Plaza central de Zacapa, departamento situado en la región NorOriente de Guatemala a 148 k de la ciudad capital. / Fernando Reyes Palencia.