VIVE CULTURA LA

EDIT RIAL

En América Latina, cuando se habla de viajar al extranjero, la brújula suele marcar siempre las mismas direcciones: Estados Unidos, por cercanía y costumbre, o Europa, por historia y aspiración. Son destinos que han construido una narrativa sólida en nuestra cultura viajera. Pero fuera de ese mapa tan repetido, existen otros mundos igual de fascinantes y profundamente enriquecedores que, por alguna razón, seguimos ignorando.

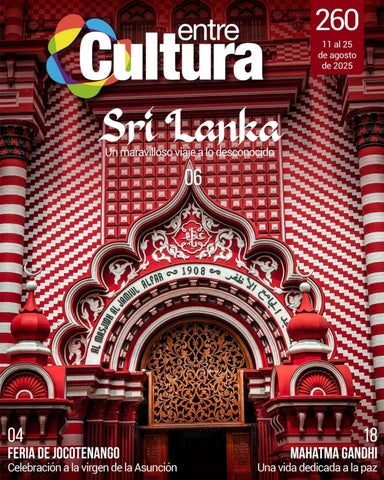

Uno de ellos es Sri Lanka. Esta isla ubicada al sur de la India es, para muchos, apenas un nombre exótico. Pero quienes se atreven a mirarla con atención descubren un país rebosante de historia, espiritualidad, belleza natural y diversidad cultural. Sri Lanka es templos budistas tallados en la roca, ruinas milenarias cubiertas por la selva, plantaciones de té entre nubes y trenes que recorren paisajes de ensueño. Es también playas tranquilas, reservas naturales habitadas por elefantes, y ciudades coloniales que aún conservan la huella portuguesa, holandesa y británica.

El reportaje que compartimos en esta edición no pretende dictar una guía turística, sino abrir una posibilidad. Ampliar el imaginario de hacia dónde podríamos dirigir nuestros pasos. En un mundo donde el turismo tiende a concentrarse en los mismos escenarios de siempre, hablar de Sri Lanka es, de algún modo, reivindicar lo inexplorado.

Como revista cultural, creemos que viajar no es solo cambiar de paisaje, sino de perspectiva. Cada destino desconocido que elegimos visitar es una forma de cuestionar nuestros propios hábitos, de salir del piloto automático que nos dice qué lugares valen la pena y cuáles no. Y también es un acto de respeto hacia otras culturas, que no necesitan ser masivas para ser memorables.

Sri Lanka, sin grandes campañas publicitarias ni rutas latinas establecidas, se presenta como una joya discreta. Una invitación a dejarse sorprender por lo que no está en la lista habitual.

Bienvenidos a la edición 260 de EntreCultura. Porque el mundo es más grande de lo que solemos imaginar.

EntreCultura, hace de la cultura parte de vida.

Directorio

Daniel Nájera Director General Giancarlo Hernández Diseño y Diagramación

Ventas

Guillermo Wellman gwellmann@crnsa.com

Colaboradores

Pablo Lancerio plancerio@crnsa.com Freddy Aguilar Multimedia

puede utilizarse exclusivamente para fines educativos y culturales citando a EntreCultura como fuente de origen.

9 al 17 de agosto

10:00 am a 10:00 pm

Feria de Jocotenango

Hipódromo del Norte, Avenida Simeón Cañas Zona 2, Ciudad de Guatemala.

Entrada Gratuita

Ven a divertirte y pasarla bien con toda la familia.

16 de agosto

7:00 pm a 10:00 pm

Concierto de Andrés Obregón Alianza Francesa 5a. calle 10-55 Zona 13, Ciudad de Guatemala

Valor: Q. 375.00 p/p

Entradas a la venta en www.starticket.cr

17 de agosto

Expo Anime 2025 Parque de la Industria 8a. Calle 2-33 Zona 9

Entradas a la venta en el Parque de la Industria 10:00 am a 6:00 pm

23 y 24 de agosto

4:00 am y 11:00 am

Obra de teatro Peter Pan Teatro Lux 6a. Avenida 11-02 Zona 1

Valor: Desde Q.155.00

Entradas a la venta en www.eticket.gt

AVISO: EntreCultura no se hace responsable sobre la cancelación de alguno de los anteriores eventos o cambios de programación.

Foto: FB Municipalidad de Guatemala

Foto: FB Dos Mundos

Foto: FB Expo Anime

Foto: FB Saravandah Producciones

Los puestos de venta de dulces típicos, se convierten en el mejor lugar para llevar a casa deliciosas canillitas de leche, colochos de guayaba, pepitoria y uno que otro antojo que le pondrán sabor a las alegres anécotas que se sucedieron en la incomparable y alegre lotería.

Una alegre y rica tradición espiritual Jocotenango La Feria de

Redacción: EntreCultura

Foto: Roberto Brol

Cada agosto, en el corazón de la Ciudad de Guatemala, el aire se impregna de olores dulces, el sonido de la marimba se mezcla con el bullicio de la gente, y la nostalgia se hace presente. No es una celebración cualquiera. Es la Feria de Jocotenango, esa cita anual donde lo religioso, lo popular y lo profundamente guatemalteco se entrelazan sin pedir permiso.

Aunque muchos la asocian con el Hipódromo del Norte (donde actualmente se instala), su origen se remonta a épocas en que la ciudad era apenas un proyecto colonial, y Jocotenango era un poblado aledaño a Santiago de los Caballeros. Con los traslados forzosos de población tras los desastres naturales del siglo XVIII, la devoción a la Virgen de la Asunción también fue reubicada, y junto con ella, la feria.

Virgen de la Asunción

No puede hablarse de la feria sin mencionar a su protagonista espiritual: la Virgen de la Asunción. Patrona de la ciudad, su figura convoca no solo a devotos sino a comerciantes, artistas, artesanos y curiosos. Si bien lo religioso se manifiesta en misas, procesiones y rezos, su influencia se percibe en cada rincón de la feria, donde la fe se mezcla con las ventas, el juego y la convivencia.

La veneración a la Virgen no se limita a lo eclesiástico. Es un símbolo de identidad urbana, una herencia cultural que define a la capital y une a sus habitantes más allá de credos.

Sabores, colores y sonidos

Basta con llegar al Hipódromo para entender que la feria apela a los sentidos. Las calles internas del recinto se convierten en un laberinto de puestos donde el elote loco convive con los churros, las garnachas con los algodones de azúcar. Todo huele a infancia, a tradición, a cocina de comal y fritanga.

Los colores lo inundan todo: desde los juguetes tradicionales hasta los juegos mecánicos, desde las artesanías de barro hasta los textiles que cuelgan como banderas improvisadas. Y la música, omnipresente, corre entre cumbias, sones y merengues; retumba desde altoparlantes o se escapa de la marimba que no necesita escenario para echar a andar la fiesta.

El parque de diversiones más esperado del año

Para muchos capitalinos, especialmente los niños, la Feria de Jocotenango representa su primer encuentro con una rueda de Chicago o un carrusel. Los juegos mecánicos —algunos nostálgicamente oxidados—, los puestos de tiro al blanco, las tómbolas y las rifas siguen convocando multitudes, incluso en la era de lo digital.

Este espacio lúdico no es una simple atracción. Es parte del patrimonio emocional de generaciones enteras que, año con año, hacen de esta feria una cita ineludible con la memoria y el disfrute popular.

Comercio informal y tradición: una simbiosis inevitable La feria también es un gran mercado informal, donde conviven artesanos que ofrecen productos hechos a mano con comerciantes que traen juguetes plásticos y adornos importados. Aquí se puede encontrar desde imágenes religiosas talladas hasta imitaciones de figuras animadas, desde dulces típicos hasta frituras empaquetadas.

Pero esa mezcolanza no le resta valor. Al contrario: refleja el dinamismo económico de la ciudad y la resiliencia de un comercio popular que se adapta, resiste y se reinventa.

Un punto de encuentro para lo rural y lo urbano

Aunque la feria tiene lugar en plena ciudad, su espíritu sigue siendo profundamente rural. Familias de diferentes departamentos llegan a vender sus productos, a mostrar sus danzas, a interpretar sus marimbas. Así, el campo se traslada momentáneamente a la capital, y lo urbano se ve enriquecido por lo que muchos aún consideran “lo auténtico”.

Ese choque —más bien encuentro— entre lo citadino y lo ancestral es lo que mantiene viva la esencia de Jocotenango: una feria de pueblo en la gran ciudad.

Cambios, permanencias y retos del presente

A lo largo de las décadas, la feria ha cambiado de forma, tamaño y rostro. La seguridad, la limpieza y la organización han mejorado con los años, pero también ha crecido la vigilancia y la reglamentación, lo que ha desplazado a algunos vendedores tradicionales. El debate entre modernizar o conservar su espíritu original está presente cada año.

Y sin embargo, a pesar de los cambios, la esencia de la feria resiste. La gente sigue llegando con la misma ilusión, buscando una rosa de madera, un algodón de azúcar, una vuelta en el martillo o una selfie frente a la Virgen.

Más que una feria: una cápsula de la guatemalidad

momentos divertidos en los juegos mecánicos.

anual. Es una cápsula que guarda lo que significa ser guatemalteco: la mezcla de lo ancestral con lo moderno, la devoción con la celebración, el ruido con la calma espiritual. Es un espacio donde se ríe, se come, se juega y se recuerda.

Y cada año, cuando el calendario marca agosto, la ciudad se detiene un poco para reencontrarse consigo misma entre luces, sabores, rezos y risas. Ahí, en ese Hipódromo del Norte que por unas semanas se convierte en el corazón de lo popular, late la memoria colectiva de generaciones que saben que la fiesta no solo está viva: sigue creciendo.

Fuentes:

Batz, María. Costumbres, ferias y religiosidad popular en Guatemala. Editorial Universitaria.

Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural de Guatemala. Registro de ferias tradicionales del país.

Martínez Peláez, Severo. La patria del criollo.

Prensa Libre. Archivo de reportajes sobre la Feria de Jocotenango.

Canal de Historia del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala.

Torrejas, garnachas, pan con pollo, churrascos, buñuelos y hasta los infaltables elotes locos, inundan de sabor los paladares de los visitantes durante su paseo por la feria.

Virgen de la Asunción, patrona de la Ciudad de Guatemala.

Entre risas y nervios, muchos retan su valentía para pasar

Sri Lanka

Un deslumbrante paraiso por descubrir en el océano Índico

Redacción: Daniel Galilea - EFE Fotos: Open Comunicación (OC) - PIXABAY (PB)

Playa paradisíaca en Weligama, Sri Lanka. Weligama está situada en la costa sur de la isla, en el distrito de Matara, provincia del Sur. El nombre Weligama, significa literalmente “pueblo de arena”. / OC

Ubicada al sureste de la India, antes conocida como Ceilán y con miles de años de historia, Sri Lanka es un lugar fascinante con playas magníficas, paisajes de ensueño, mezcla de culturas y gentes que destacan por su sonrisa y hospitalidad.

Se dice que es el lugar donde Dios mandó a Adán cuando lo expulsó del Paraíso… para que el contraste no fuera muy duro.

Entre la historia y la belleza natural

Sri Lanka está ubicada en el océano Índico, al sur de Asia y, según la información oficial, tiene una historia de miles de años, ofreciendo al viajero “paisajes deslumbrantes, playas vírgenes, una herencia cultural cautivadora y experiencias únicas dentro de una ubicación tan compacta”.

Los destinos de viaje en Sri Lanka brindan una variedad de experiencias de vacaciones: desde playas bañadas por el sol, hasta impresionantes lugares para la observación de la vida silvestre pudiendo, además, aventurarnos en deportes arriesgados y peregrinaciones a ciudades y lugares antiguos, de los cuales ocho sitios están incluidos en el Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Con más de 22 millones de habitantes, en Sri Lanka podemos descubrir una gran diversidad de paisajes. No en vano se conoce a la isla como la Perla de Oriente, la Isla Resplandeciente o la Lágrima de la India.

Sri Lanka significa en cingalés Tierra Santa. Cuenta la leyenda que, cuando Dios expulsó a Adán del Paraíso y lo condenó a poblar la Tierra, no quiso, en su gran misericordia, que tuviese un elevado contraste con lo que había vivido hasta entonces, por lo que le depositó en uno de los lugares más altos de esta isla para que allí se asentase y su desgracia fuese algo más llevadera.

Playas paradisíacas

En la zona sur es donde se encuentran las playas más visitadas de la isla, algunas de ellas consideradas como de las más bellas y mejores del mundo. La mayor parte son de arenas amarillas, limpias y, en algunos casos, la vegetación llega hasta el borde del agua.

Son zonas donde se puede ver a los pescadores utilizando un curioso método, ya que, con una caña pequeña, tratan de atrapar a los peces, subidos a unos postes donde esperan con paciencia durante horas que piquen en los anzuelos.

En las playas de la zona del este de la isla se pueden contemplar, según las guías, los más bonitos amaneceres, siendo también lugares por los que pasan, entre los meses de junio a octubre, las familias de ballenas en su peregrinar habitual.

Por el otro lado, al oeste, podremos contemplar unos magníficos e impactantes atardeceres, “el mejor punto final de la visita a esta tierra fascinante, con los últimos rayos jugueteando con las palmeras y el mar rompiendo sobre su orilla.

Paisaje con elefantes en Sri Lanka. La población de elefantes asiáticos de Sri Lanka ahora está presente en el Parie Nacional Lunugamvehera, parque nacional Wikpattu y parque nacional Minneriya, pero también viven fuera de las áreas protegidas. Se estima que Sri Lanka tiene la mayor densidad de elefantes en Asia. / OC

Contemplando tanta belleza, uno vuelve a pensar en Adán y cree que, después de todo, no debió pasarlo tan mal al abandonar un paraíso para encontrarse con este otro”, según indican desde Open Comunicación, empresa especializada en turismo internacional.

Colombo, la capital

Colombo tiene una rica herencia colonial y es un popurrí de etnias, religiones y culturas. Es un contraste en sí misma, con mansiones, exuberantes jardines, elegantes opciones gastronómicas y centros comerciales majestuosos, junto a barrios marginales urbanos o carreteras y mercados callejeros, según indican desde la web de turismo Sri Lanka (https://srilanka.travel).

Pese a ser pequeña, pues no llega a los 40 kilómetros cuadrados, invita a disfrutar de multitud de actividades, como recorrer la ciudad o comer mariscos en la playa de Mt Lavinia, uno de los suburbios más relajados de Colombo, que toma su nombre de la bailarina gitana que tuvo un romance secreto con uno de los gobernadores de Sri Lanka, según explican desde la misma web.

También recomiendan darse un masaje en alguno de los establecimientos situados en esta urbe de entorno sereno y que cuentan con masajistas expertos y capacitados, así como disfrutar del arte del Museo Nacional de Colombo, que expone ejemplos fantásticos de pinturas antiguas, esculturas y bocetos que datan del siglo IV a. C.

Cultura y diversión para todos

Asimismo aconsejan visitar el Gangarama Vihara, uno de los templos más venerables del país, decorado con maravillosos trabajos en bronce, tallados en piedra y otras obras de arte budista, así como visitar el jardín zoológico de Dehiwala.

Todas las guías turísticas aconsejan vivir la vida nocturna capitalina, que dispone de una escena vibrante con bares “chill-out”, casinos y clubes donde la diversión dura hasta el amanecer.Y, por supuesto, es también muy recomendable comer el roti de Kothu, la merienda por excelencia de Sri Lanka, consistente en trozos de roti en rodajas, mezclados con pollo, carne de res, huevo, cebolla, tomate y chiles verdes. ¡No hay que irse sin haber probado este plato!, aseguran.

Tampoco hay que olvidar que las sonrisas y la hospitalidad de Sri Lanka son mundialmente reconocidas, al igual que su comida picante, sus frutas exóticas y su variedad de dulces exquisitos.

Kandy y Sigiriya

En Sri Lanka hay auténticos tesoros, como por ejemplo Kandy, capital de las Tierras Altas, en la que se encuentran las famosas plantaciones de té y que es uno de los lugares sagrados más importantes para el budismo porque allí está el Templo del Diente de Buda.

Vista montañosa en Sigiriya, Sri Lanka. Sigiriya, es una antigua fortaleza de roca ubicada en el distrito norteño de Matale, cerca de la ciudad de Dambulla , en la provincia central de Sri Lanka. Es un sitio de importancia arqueológica dominado por una enorme columna de granito de aproximadamente 180 metros de altura./ OC

También posee un hermoso lago situado en el centro de la población y una imponente imagen de Buda de 25 metros de altura.

Sigiriya por su parte, es una antigua ciudadela del siglo V edificada en lo alto de una enorme peña que se eleva casi 200 metros sobre las frondosas selvas. Fue el lugar donde el rey Kasyapa construyó su fortaleza.

Merece la pena el esfuerzo que supone la subida a Sigiriya, aunque no es apta para personas con problemas físicos o que padezcan vértigo porque, no solo hay que ascender más de 2.000 escalones, sino que en ocasiones las estrechas escaleras y pasarelas están instaladas sobre un vertiginoso abismo.

En la primera etapa del ascenso se pueden contemplar los frescos, denominados de las “doncellas”, que muestra a hermosas mujeres con sus pechos desnudos realizados hace unos 1.500 años y que parecen surgir de las nubes.

Antes de acometer la subida definitiva a la cumbre de Sigiriya, se puede hacer una parada en una amplia explanada, donde se disfruta de alguna sombra y una magnífica vista panorámica.

Para quienes van a Sigiriya buscando la mejor foto, “es obligatorio” visitar el monte de Pidurangala, situado a unos metros del lugar. Se accede por un pequeño templo budista desde donde se puede continuar el ascenso hasta la cima por una escalinata de piedra rodeado de la exuberante naturaleza selvática de esta zona de la isla.

Entre la selva de Sri Lanka, el “Camino de las patas del león” conduce a la cima de Sigiriya: una antigua fortaleza tallada en piedra. Flanqueado por enormes garras esculpidas en roca, este sendero es el acceso majestuoso a una de las maravillas arqueológicas más enigmáticas del mundo. / OC

Dambulla y Polonnaruwa

A pocos kilómetros de Sigiriya se encuentra Dambulla con otra roca como protagonista del lugar.

El Templo Real de la Roca o The Royal Rock es en realidad un conjunto de cinco cuevas que albergan en su interior diferentes estatuas de Buda, en una mole gigantesca que forma un profundo pliegue.

En sus paredes hay decenas de estatuas que representan a Buda Gautama, El Despierto, en distintas posturas, destacando un enorme Buda tumbado de 14 metros de largo, esculpido en la roca, aunque lo más espectacular es el techo, donde cientos de retratos de Buda contemplan al viajero.

Un recorrido por los restos más antiguos de Sri Lanka no llevaría hasta Polonnaruwa, la segunda capital del reino entre los siglos XI y XII, que alberga el mejor complejo artístico de toda la isla y ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad en 1982. En esta localidad podemos encontrar lo mejor de la cultura cingalesa, con las más exquisitas de sus realizaciones artísticas.

El llamado de la naturaleza

“Al sur de la ciudad se encuentra el gran lago artificial llamado Parakrama Samudra, obra maestra del gran Parakramabahu I, un genio de la ingeniería hidráulica y de irrigación que sembró el país de lagos y presas artificiales, muchos de los cuales siguen funcionando. Suya es la frase que hoy repiten algunos políticos: `Que no llegue al mar una sola gota de agua sin haber servido antes al hombre´”.

Otras localidades dignas de visitarse son: Nuwara Eliya, que es conocida también como la Pequeña Inglaterra; Mirissa, desde donde se contemplan a las ballenas y delfines que pasan por sus costas; o Ella, rodeada por colinas de plantaciones de té, y

que es punto de partida para viajar a Kandy en tren. También es un buen lugar para hacer senderismo.

Parques nacionales

El país es uno de los que tienen más territorio protegido y, de hecho, se ha convertido en un verdadero santuario natural donde se puede disfrutar de la flora y fauna asiáticas. En la isla hay muchos parques, pero los más significativos son los siguientes:

Parque Nacional Yala, que es el que tiene mayor densidad de leopardos, los cuales no son fáciles de divisar, aunque en cambio se pueden contemplar habitualmente los cocodrilos, ciervos y búfalos, entre otros animales.

La Reserva Forestal o Parque de Sinharaja, está declarada Patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 1988 y también está considerada como Reserva de la Biosfera. Es el bosque húmedo más grande la isla y está cerca de la ciudad de Galle.

En el Parque Nacional de Minneriya, se pueden contemplar sin demasiada dificultad manadas de elefantes si se viaja de julio a octubre, sobre todo alrededor del lago del mismo nombre. También hay leopardos, ciervos y flamencos, entre muchos otros animales.

Si no puede visitar Sri Lanka durante los meses ideales para ver a los elefantes en Minneriya, podrá contemplarlos de noviembre a junio en el Parque Nacional de Kaudulla, que abarca 69 kilómetros cuadrados y está delimitado alrededor de uno de los 16 embalses que construyó el rey Mahasena de Anuradhapura en el siglo III.

Otros Parques Nacionales relevantes son los de Angammedilla; Udawalawe; Bundala, cerca de Yala y Kumana, y el de Horton Plains.

Templo dorado en Dambulla, Sri Lanka. / OC

Ritual sagrado en la cultura Mam

Los miembros del Pregón salen de la iglesia luego de ser bendecidos por el sacerdote./ E. Sacayón (FLAAR Mesoamérica)

Redacción: Amalia González Manavacas- EFE

Fotos: FLAAR Mesoamérica

En el altiplano occidental de Guatemala, donde la tierra es áspera y los días se dividen entre la lluvia, el sol y la esperanza, la comunidad mam de San Pedro Sacatepéquez aún celebra la ceremonia Nan Pa’ch, un ritual ancestral de agradecimiento al maíz. Esta práctica, que ha sobrevivido durante siglos, representa uno de los últimos vínculos vivos con una cosmovisión indígena que concibe a la naturaleza no como un recurso, sino como un ser sagrado al que se honra.

La Nan Pa’ch no es una costumbre folclórica. Es una celebración ritual, simbólica y espiritual que conecta la vida diaria con la memoria ancestral. En ella se agradece a la tierra por la cosecha del maíz, alimento central en la cultura maya, no solo como sustento físico sino como esencia espiritual.

El significado espiritual del maíz en la cosmovisión maya

En la tradición mam (y en muchas otras culturas mayas) el maíz no es simplemente un cultivo: es el cuerpo de los hombres, la sangre de los pueblos, la semilla de la identidad. Los relatos de creación narran que los primeros humanos fueron hechos de masa de maíz. Por eso, rendir homenaje a la cosecha no es un gesto protocolario; es una reafirmación del pacto entre el ser humano y la tierra.

El nombre del ritual proviene de una mazorca poco común: la pa’ch, también conocida como “mazorca doble”. Este tipo de maíz, que presenta dos cabezas fusionadas, es símbolo de fertilidad, abundancia y continuidad. En la ceremonia, estas mazorcas son

vestidas con telas, collares, cintas y otros adornos, y se convierten en ofrendas vivas que encarnan el espíritu de la cosecha.

La celebración

El calendario ritual de la Nan Pa’ch no tiene una fecha fija, pero tradicionalmente inicia el 25 de julio y concluye entre el 4 y 5 de octubre. Coincide con festividades religiosas como Santiago Apóstol y San Francisco de Asís, en un claro ejemplo de sincretismo entre la espiritualidad maya y la tradición católica.

Durante ese período, las mazorcas vestidas (conocidas como paachitas) son llevadas en procesión a distintas cruces y cerros sagrados que rodean el municipio. Cada punto geográfico visitado tiene un valor simbólico: los cerros representan los guardianes del territorio, los puntos cardinales, los espíritus tutelares que protegen la comunidad.

Parlamenteros y madrinas del maíz

Uno de los elementos más significativos del ritual es la participación de los parlamenteros, ancianos designados por su sabiduría y su dominio de la lengua mam. Estos líderes comunitarios son los encargados de recitar oraciones que han sido transmitidas por generaciones. Las plegarias no están escritas: sobreviven en la memoria, en la palabra viva, en la cadencia de la voz.

En la comunidad Las Pachitas, un día antes de la ceremonia, se preparan las mazorcas y se hace un adoratorio para venerar al maíz sagrado./ E. Sacayón (FLAAR Mesoamérica)

De camino a la iglesia católica las madrinas del Pregón, llevan el santuario por las calles de San Pedro Sacatepéquez./ E. Sacayón (FLAAR Mesoamérica)

Junto a ellos, las madrinas de la cosecha desempeñan un papel central. Son las mujeres encargadas de vestir las mazorcas ceremoniales, organizar los banquetes comunitarios y coordinar los detalles logísticos de la ceremonia. Su presencia aporta no solo trabajo, sino también afecto, espiritualidad y continuidad cultural.

Música y la danza

La ceremonia se acompaña de música tradicional interpretada en marimba, tambores y otros instrumentos ancestrales. Las danzas rituales no son espectáculos para turistas, sino liturgias corporales cargadas de significado. Cada paso, cada gesto, cada movimiento está codificado: no hay improvisación, sino memoria coreografiada.

Los trajes utilizados por los danzantes y portadores están cargados de simbolismo. Los colores, bordados y textiles representan elementos de la naturaleza: el agua, el viento, la tierra, el maíz mismo. Estas vestimentas no solo embellecen la ceremonia, sino que la elevan a nivel de mito viviente.

Patrimonio cultural en riesgo

A pesar de su riqueza simbólica, espiritual y comunitaria, la ceremonia de la Nan Pa’ch enfrenta permanentemente una amenaza real: el desinterés creciente de las nuevas generaciones. La migración, el debilitamiento de la lengua mam, y la desconexión con las prácticas tradicionales hacen que cada año sea más difícil sostener la continuidad del ritual.

Por esta razón, en el año 2013 la ceremonia fue inscrita por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en Necesidad de Salvaguardia Urgente. No por su valor turístico, sino por ser una expresión cultural que está desapareciendo sin que muchos lo noten.

Las transformaciones sociales también han afectado su sostenibilidad. La vida comunitaria ha cambiado, y muchas veces los parlamenteros no encuentran sucesores. Sin relevo generacional, el futuro del ritual se tambalea. Además, la presión de los calendarios agrícolas modernos y las dinámicas económicas locales compiten con el tiempo necesario para la preparación y realización del rito.

En las calles del pueblo, los miembros del Pregón caminan al son del Tun, un tambor tradicional de Guatemala./ E. Sacayón (FLAAR Mesoamérica)

Preservando la cultura

desde la comunidad

A pesar de las dificultades, existen esfuerzos significativos para conservar esta tradición. Las propias comunidades han organizado talleres, encuentros intergeneracionales y actividades escolares para que los niños y jóvenes conozcan y valoren la ceremonia. Algunas iniciativas impulsadas por el Ministerio de Cultura y actores locales buscan sistematizar la memoria oral mediante grabaciones, publicaciones y encuentros pedagógicos.

El papel de las mujeres ha sido crucial en esta tarea. Muchas madrinas, además de preparar las ofrendas, enseñan a las nuevas generaciones la forma de vestir las mazorcas, el uso simbólico del vestuario y la preparación de los alimentos que acompañan el banquete ritual. La transmisión no es vertical, sino tejida en los lazos cotidianos de afecto y pertenencia.

Resistencia cultural

En un mundo que avanza hacia la estandarización cultural, la Nan Pa’ch es un acto de resistencia. No se trata solo de conservar una tradición antigua, sino de defender una forma de vida, una filosofía, una relación con la tierra que reconoce lo sagrado en lo cotidiano. Vestir una mazorca, danzar con ella, agradecerle, es afirmar que el maíz sigue siendo el corazón de la comunidad, incluso si el mundo exterior ha decidido olvidarlo.

En la casa, los invitados y miembros del pregón rezan antes de comenzar el baile. / E.

La ceremonia nos recuerda que hay otras maneras de entender el progreso. No todo lo que es moderno es superior. No todo lo que es antiguo es obsoleto. Hay conocimientos que no caben en las estadísticas, ni en los informes, ni en los libros de texto. Hay saberes que viven en una plegaria susurrada al amanecer, en una danza que recorre los cerros, en una mazorca doble que es a la vez alimento, símbolo y ofrenda.

Antes de que comience la ceremonia, se adornan los bastones, que son llevados por cada miembro del parlamento simbolizando autoridad./ E. Sacayón (FLAAR Mesoamérica)

Fuentes: - UNESCO, expediente “Ceremonia de la Nan Pa’ch”, Patrimonio Cultural Inmaterial - Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala. Documento técnico: Ceremonial de la Paach

Sacayón (FLAAR Mesoamérica)

Una vida dedicada a buscar la paz

Redacción: Isaac Pérez Arocas - EFE

Fotos: Colaboradores EFE (EFE) - Pixabay (PB)

Mahatma Gandhi fue asesinado el 30 de enero de 1948, hace 75 años, por un fanático religioso de ideología ultranacionalista contrario a su llamada a la convivencia pacífica entre hindúes y musulmanes.

Gandhi, líder del movimiento de la independencia de la India y una de las figuras más relevantes de la historia moderna, fue un emancipador social que rechazó el uso de la violencia física para lograr un cambio social o político.

Su legado le ha convertido en icono de los movimientos pacifistas y ha servido de inspiración para activistas como el estadounidense Martin Luther King y el sudafricano Nelson Mandela.

Gandhi, líder político y espiritual de la india

El pensador y activista hindú Mohahandas Karanchaans Gandhi, más conocido por Mahatma (Gran Alma), el apelativo que le puso el prestigioso poeta Rabindranath Tagore, fue el personaje más relevante del movimiento independentista hindú.

Nacido en 1869 en una familia acomodada, en plena colonización británica de la India, estudió Derecho en Londres (Reino Unido) y tomó consciencia del sometimiento de Oriente hacia Occidente.

Defensor de las causas sociales

Durante el ejercicio de su profesión como abogado en Johannesburgo (Sudáfrica) eligió, como forma de lucha, la desobediencia civil pacífica. De regreso a la India, se erigió en líder del movimiento de liberación de la comunidad india frente a la dominación británica.

Su estrategia consistió en impulsar huelgas, ocupar pacíficamente las fábricas y boicotear la utilización de los servicios de transporte públicos financiados por Gran Bretaña.

Las huelgas de hambre fueron su principal método de protesta para no ejercer la violencia. “La fuerza no proviene de la capacidad física sino de la voluntad indomable”, afirmaba.

Firme defensor de la armonía interreligiosa y contrario a la injusticia del rígido sistema hindú de castas se convirtió en un líder de masas del movimiento nacionalista.

Marcha de la Sal

En la tercera década del siglo XX protagonizó la denominada “Marcha de la Sal” contra el monopolio por Londres de ese recurso, que marcó la campaña por la liberación nacional.

Junto a numerosos seguidores recorrieron más de 300 kilómetros hasta el océano Índico reclamando su derecho a producir sal, un producto de vital importancia en la India para la conservación de los alimentos.

Los británicos, que se habían adueñado de la producción y habían establecido un impuesto sobre su consumo, finalmente cedieron y reconocieron el derecho de los indios a producirla.

Gandhi fue encarcelado con frecuencia por sus acciones, la última cuando contaba ya 73 años, pero consiguió su meta en 1947, cuando la India declaró su independencia de Gran Bretaña.

El hombre menudo y pobremente vestido, que se apoyaba en una rama de bambú, siguió persiguiendo un cambio social hasta su muerte y entre otras cosas, promovió el desarrollo del ámbito rural y luchó por dignificar la vida de los ‘intocables’, la casta más baja.

“No hay camino para la paz, la paz es el camino”

El asesinato de gandhi

El 30 de enero de 1948 fue asesinado por Nathuram Vinayak Godse, que le disparó tres balas en el pecho a quemarropa, cuando se dirigía a una reunión de oración en la capital, Nueva Delhi.

El autor del crimen era un extremista de 38 años, miembro del partido ultranacionalista y derechista Hindu Mahasabha, que le acusaba de traicionar a los hindúes con la política de acercamiento hacia los musulmanes.

Godse, junto a su cómplice, Narayan Apte, fue ejecutado en la horca después de que los tribunales indios les considerasen culpables.

El asesino aseguró haberse desligado de la organización hindú radical Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) y rechazó actuar por órdenes de su líder, Vinayak Damodar Savarkar.

Mahatma Gandhi nació el 2 de octubre de 1869 en Porbandar, una ciudad costera del pequeño estado principesco de Kathiawar, actualmente en el estado de Guyarat (India). La relevancia de la “filosofía Gandhi” está presente en los tiempos actuales como símbolo de libertad, tolerancia y de no discriminación. / EFE

Sin embargo, algunas fuentes dudan de esta afirmación, lo que situaría a la organización conservadora en autora intelectual de uno de los mayores magnicidios de la historia.

No era la primera vez que le intentaban asesinar. El crimen fue el paradójico final a una vida dedicada al predicamento de la no violencia.

Más de un millón de personas, entre himnos y oraciones, acompañaron la comitiva que condujo el cuerpo del “padre de la nación” a la pira funeraria.

Filosofía de la no violencia

La relevancia de la filosofía Gandhi está presente en los tiempos actuales como símbolo de libertad, tolerancia y de no discriminación.

Su rechazo al uso de la violencia física para lograr un cambio social o político, la denominada resistencia pacífica, ha sido adoptada por miles de activistas y asociaciones en sus movilizaciones para luchar por la justicia social.

La esencia de su pensamiento se expresa en una de sus citas: “Existen muchas causas por las cuales estoy dispuesto a morir, pero ninguna por la cual esté dispuesto a matar”.

Tras leer a los teósofos y los principales teóricos del cristianismo, Gandhi fue seducido por la doctrina del jainismo, defensora de la Ahimsa, concepto filosófico de la no violencia hacia toda forma de vida.

“La verdad es el fin y el amor es el camino”

El pensamiento de Gandhi tiene también mucho en común con varias filosofías occidentales que defienden el ideal de una sociedad más justa y equitativa como el socialismo utópico, el anarquismo o el marxismo, desprovisto este último de la lucha de clases.

A su vez, la idea fundamental de que las injusticias solo pueden combatirse desde la lucha no violenta le ha convertido en icono de los movimientos pacifistas.

“La pobreza es la peor forma de violencia” “La no violencia y la verdad son inseparables”

El 30 enero de 2025 se cumplieron 77 años del asesinato de Mahatma Ghandi, líder del movimiento de la independencia de la India y una de las figuras más relevantes de la historia moderna. / EFE

Gandhi inspira al mundo

Su legado ha servido de inspiración para luchadores como Martin Luther King, líder del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, y Nelson Mandela, activista contra el apartheid en Sudáfrica.

Su influencia alcanza también al movimiento Koyla Satyagraha en la India, que protege las tierras sin enfrentarse violentamente a los intereses del Gobierno, mediante cooperativas que ofrecen un tributo más alto que el que pagaría una empresa minera.

“La paz es su propia recompensa”

Sus ideas acerca de una economía basada en la autosuficiencia fueron predecesoras de los movimientos ambientalistas, que critican un desarrollo económico basado en un crecimiento que supera los límites planetarios.

“La tierra provee lo suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto como para satisfacer la avaricia de cualquiera” afirmaba.

Foto superior: Martin Luther King, quien recibió el Premio Nobel de la Paz a la edad de 35 años, uno de sus mensajes más icónicos es: “Yo tengo un sueño”. / PB

Foto Inferior: Nelson Mandela recibió el Premio Nobel de la Paz de 1993 conjuntamente con Frederik Willem de Klerk, por su labor en favor de la terminación pacífica del régimen del apartheid, y por sentar las bases de una nueva Sudáfrica democrática”. / Tommy Fogelberg - Unsplash

La epilepsia, también conocida como trastorno convulsivo, es una afección cerebral que causa convulsiones recurrentes. En algunas personas, se puede identificar la causa pero en otras, se desconoce por completo. / CE

Epilepsia

Un trastorno neurológico que algunas culturas lo tildaron de sagrado o maldito

Redacción: Elena del Castillo - EFE Fotos: Colaboradores EFE (CE) - PIXABAY (PB)

Durante siglos no se consideró una enfermedad sino un fenómeno sobrenatural, un castigo o una posesión diabólica, y quienes la sufrían eran estigmatizados y apartados.

Hoy, a la luz de la ciencia, la vista está puesta en extender el diagnóstico y los tratamientos, pero también en evitar que quienes la padecen sufran discriminación por ello.

Descarga eléctrica cerebral

La epilepsia es un trastorno neurológico en el que la actividad cerebral se altera. Una descarga eléctrica anormal de las neuronas provoca convulsiones o períodos de comportamiento y sensaciones inusuales, y a veces, pérdida de la consciencia.

La intensidad y duración de las crisis varían según la zona del cerebro donde se localice la descarga, y pueden ir desde episodios muy breves de ausencia hasta convulsiones prolongadas. Su frecuencia es también muy variable: desde menos de una al año hasta varias al día. Es una de las enfermedades neurológicas crónicas más frecuentes y cualquier persona puede padecerla, tanto hombres como mujeres y de cualquier edad, aunque se manifiesta con más frecuencia en la infancia y a partir de los 65 años.

En ocasiones, la epilepsia se identifica equivocadamente como una enfermedad mental o

como una discapacidad. Por esta razón, quienes la padecen pueden tener problemas de relaciones personales y de integración social.

Culturas y epilepsia

El término epilepsia deriva del griego “epilambaneim”, que significa “coger por sorpresa”, en referencia a las crisis que provoca. Es una enfermedad tan antigua como el hombre y que históricamente ha estado rodeada de mitos y estigmas. La primera descripción por escrito de una convulsión epiléptica es de 2000 a. C., y aparece en un texto en acadio, lengua de la antigua Mesopotamia.

El código de Hamurabbi (1790 a. C.) prohibía a las personas que padecían epilepsia casarse y declarar en juicios. También permitía devolver a un esclavo cuando se presentaba Bennu (la epilepsia).

Para los antiguos griegos era una enfermedad divina o sagrada (morbus divinus o morbo sacro), ya que pensaban que solo un Dios podía arrojar a las personas al suelo, privarlas de sus sentidos, producir convulsiones y llevarlas nuevamente a la vida. Hipócrates fue el primero que la incluyó entre las enfermedades físicas y la situó en el cerebro, “ni más divina, ni más sagrada que cualquier otra enfermedad”, dijo.

Roma, sin embargo, la tachó de enfermedad impura y contagiosa. Uno de los nombres que recibió por

entonces fue “morbus comicialis”, debido a que cuando se realizaban comicios, si alguno de los presentes tenía una crisis epiléptica, se suspendían para purificar y evitar el contagio.

Pensamientos en la Edad Media y Moderna

En la Edad Media, la epilepsia se consideró un castigo divino o la obra de demonios. Los enfermos rezaban implorando ayuda a la Virgen María y a San Valentín, razón por la cual en algunos países se conoció como “mal de San Valentín”.

Isidoro de Sevilla consideró que el mal provenía de la Luna, por lo que los epilépticos fueron tachados de lunáticos; y la cosa fue a peor en el siglo XV, cuando muchos enfermos fueron acusados por la Inquisición de estar endemoniados y quemados en las hogueras.

La idea imperante era que quienes sufrían este mal eran endemoniados o merecedores de castigo, aunque también hubo alguna excepción, como los seguidores de la religión tibetana Bon (anterior al budismo), que les consideraban elegidos.

En el siglo XIX se probaron remedios para intentar curarla. Ineficaces y a menudo extremos, incluían desde baños a sangrías, cauterización, escarificaciones, amputaciones y la trepanación.

La era moderna de la epilepsia no comenzó hasta finales del siglo XIX. En 1873 el neurólogo inglés John Hungling Jackson estableció la definición de la enfermedad como “una descarga súbita, rápida y excesiva de las células cerebrales”; en 1912 se empezaron a comercializar los primeros fármacos antiepilépticos; y en 1929 Hans Berger registró en papel el primer encefalograma.

Dostoievski y otros epilépticos ilustres

Aunque en su momento se ocultaran los síntomas o se dieran explicaciones más relacionadas con la

magia que con la ciencia, hoy se atribuye la epilepsia a muchos personajes famosos. En la lista estarían Alejandro Magno, Julio César, Pedro I de Rusia, Napoleón, Fedor Dostoievski, Vincent Van Gogh, Handel, Paganini y muchos más…

También se sospecha que la epilepsia pudo estar detrás de los episodios de éxtasis de algunos santos como la misma Teresa de Jesús. Entre los epilépticos ilustres uno de los más citados es el escritor ruso Fedor Dostoievski, quien tuvo su primer ataque a los 18 años, tras el asesinato de su padre, y que llegó a escribir hasta siete obras en los que había algún personaje epiléptico. El más conocido, el príncipe Myshkin, protagonista de “El idiota”.

Detectar la enfermedad y tratarla

La epilepsia puede tener distintas causas (malformaciones congénitas, alteraciones genéticas,

traumatismos craneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares, infecciones…), aunque en la mitad de los casos se desconoce el factor exacto que la provoca.

Los síntomas también varían mucho. A veces la crisis supone que la persona permanece con la mirada fija durante algunos segundos, o que mueve repetidamente los brazos o las piernas. Hay también crisis generalizadas en las que la persona cae al suelo, el cuerpo se pone rígido y se producen sacudidas rítmicas de brazos y piernas.

En estos casos se puede producir también mordedura de lengua, labios morados, salida de espuma por la boca y relajación de esfínteres.

Tener una sola convulsión no significa que se tenga epilepsia y, de hecho, para diagnosticarla es necesario que ocurran al menos dos convulsiones sin un desencadenante conocido. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), referidos a 2019, en el mundo hay en torno a 50 millones de personas epilépticas, aunque otras fuentes elevan la cifra a 65 millones.

Acabar con el estigma

El Día Internacional de la Epilepsia se puso en marcha en 2015 por iniciativa de la Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE) y el Buró Internacional para la

Epilepsia (IBE), pero no es el único dedicado a esta enfermedad. El 26 de marzo se celebra también el Purle Day (Día Púrpura), creado en 2008 por Cassidy Megan, una niña canadiense de nueve años con epilepsia.

Son fechas en las que se pretende dar a conocer la enfermedad, conseguir que quienes la padecen tengan los mejores tratamientos y acabar con mitos y discriminaciones.

Y es que hay barreras que hace poco que cayeron o que todavía permanecen. En Estados Unidos, por ejemplo, hasta los años 70 del pasado siglo se les podía negar a los epilépticos la entrada a restaurantes, teatros y otros espacios públicos, e incluso había estados en los que se les prohibía contraer matrimonio. Y en el Reino Unido la ley que permitía la nulidad del matrimonio por epilepsia no se enmendó hasta 1971.

Aún hoy, en ciertos países las personas con epilepsia ven reducido su acceso a los seguros de vida y de enfermedad y tienen dificultades para obtener el permiso de conducir o para ocupar determinados puestos de trabajo. Incluso en algunos, como China e India, es considerada motivo para prohibir o anular el matrimonio.

Se estima que el 1,2 % de la población de los Estados Unidos tiene epilepsia activa. La epilepsia afecta a personas de todos los sexos, razas, grupos étnicos y edades. / CE

Fyodor Dostoevsky es uno de los ilustres epilépticos, enfermedad que dejó reflejada en su obra. / CE

Los elementos del entorno pueden provocar convulsiones. Los desencadenantes de convulsiones no son una causa de la epilepsia, pero sí pueden provocar convulsiones en personas que ya tienen epilepsia./ CE

Las personas con epilepsia son más propensas a padecer problemas de salud emocinal como depresión, ansiedad o incluso pensamientos y comportamientos suicidas./ PB

El violinista del andén

“El gran valor de lo invisible”

Redacción: EntreCultura

Cada mañana, entre las 7:00 y las 9:00, miles de personas pasaban por el andén central de la estación. Hombres y mujeres con trajes oscuros, audífonos puestos, el café en una mano y el celular en la otra. Todos con prisa. Todos sin mirar a nadie.

Excepto uno.

Un hombre mayor, de cabello blanco alborotado, se sentaba siempre en la misma esquina. Sacaba de su estuche un violín desgastado, lo afinaba con delicadeza y comenzaba a tocar. Tocaba con el alma. Sonaba como si el tiempo se detuviera, como si las paredes grises de la estación se abrieran y entrara luz.

Pero nadie paraba.

Algunos fruncían el ceño, otros bajaban la cabeza. Muy pocos, casi por error, dejaban caer una moneda en la funda del violín. Y aún así, él seguía tocando cada día, como si su música le hablara a un público invisible.

Un martes cualquiera, una niña de unos 8 años se detuvo. Jaló la mano de su madre.

Mamá, espera. Ese señor está tocando como en las películas, dijo con los ojos muy abiertos.

La madre no respondió. Miró el reloj, suspiró, y jaló de vuelta a la niña.

Pero al día siguiente, la niña regresó sola. Se escapó de casa antes de que despertaran todos. Se sentó frente al violinista, con las piernas cruzadas y las

manos en el regazo, como si estuviera frente a un concierto de gala.

El hombre la miró y sonrió.

Gracias por escuchar, le dijo al terminar la pieza.

¿Por qué sigue tocando si nadie lo oye?, preguntó ella.

Porque la música también es para el alma, respondió. Y a veces, alguien la necesita sin saberlo.

Desde ese día, la niña fue cada mañana.

Algunos días se le unía otro niño, otras veces un adulto que fingía esperar el tren pero se quedaba unos minutos más. Y poco a poco, los oídos comenzaron a abrirse.

El hombre murió un invierno, en silencio. Pero durante semanas, el eco de su violín siguió sonando en la estación. Alguien comenzó a tocar en su lugar. Luego otro. Y otro más.

Reflexión:

En un mundo que corre, lo que no se mide, no se vende o no se publica, parece no tener valor. Pero las cosas verdaderamente esenciales (la música, la empatía, la belleza) no necesitan multitudes para ser reales. Basta una sola alma que escuche para que el mundo cambie.

¿Eres capaz de encontrar el caracol que tiene la concha de color diferente a todas las demás?

Specklinia abbreviata

(Schltr.) Luer, 2004

Etimología:

Specklinia: nombrado en honor a Rudolf Speckle. abbreviata, proviene del latín y significa “abreviada”.

Es una epífita discreta que vive abrazada a los árboles en los bosques tropicales de Centro y Sudamérica. Sus flores, casi invisibles a simple vista, se esconden como secretos entre el musgo y la humedad. Sépalos fusionados, pétalos redondeados y un labelo delicado, componen su silueta microscópica, tan frágil como fascinante.

ORQUIGONIA:

Km 206 Ruta de las Verapaces, Cobán A.V.

●Facebook: Orquigonia ●Instagram: @orquigonia

●WhatsApp: 00502 4740-2224 ●Tiktok: @orquigoniagt

Imagen obtenida del Fb: Gergely Dudás - Dudolf

¿Cuándo y dónde se forman las huellas dactilares?

Lo particulares que son las huellas de cada uno, tiene que ver con el hecho de que las huellas dactilares se forman cuando estramos en el vientre materno, en los primeros seis meses. Y su forma depende de lo que el feto va tocando, a partir de la presión que este ejerce sobre lo que le rodea. ¿Apasionante, no? Por eso, los gemelos idénticos tampoco tienen las mismas huellas, sino que son únicas en cada persona: la forma que toman es totalmente única y se ve influida por numerosos factores, como el movimiento o el lugar en el que el feto se desarrolla.

¿Quién

LA BALANZA ROBERVAL

Esta balanza de dos ástiles es un instrumento de pesaje que lleva el nombre de su inventor, Gilles Personne, matemático y físico francés nacido en 1602, conocido con el nombre de Roberval porque era natural de Roberval, en Oise.

Gilles Personne tuvo la ingeniosa idea de colocar los platos por encima del ástil, cuando tradicionalmente estaban suspendidos por debajo como en la balanza romana.

FUENTE: Wikipedia. Compartido con fines educativos. FOTO: Martin Kugler

Catedral de Santa Cruz del Quiché, ubicada al occidente de la ciudad de Guatemala. La actual catedral data de 1768./ FOTO: Adam Jones