VIVE CULTURA LA

EDIT RIAL

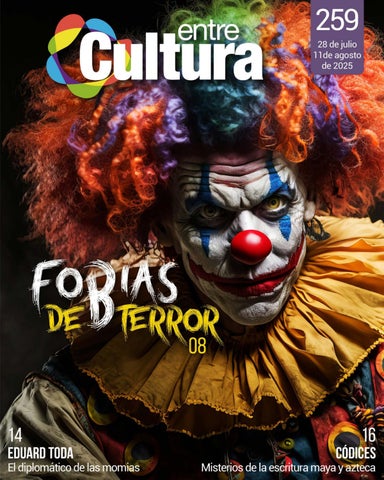

El miedo es una emoción primaria, universal, necesaria. Nos ha salvado la vida desde tiempos remotos, cuando el crujido de una rama podía significar la presencia de un depredador. Pero, ¿qué ocurre cuando ese mismo miedo se activa frente a un payaso, al sonido de la lluvia o incluso ante algo tan cotidiano como el color amarillo? En esta nueva edición de EntreCultura nos adentramos en el terreno poco explorado de las fobias curiosas: esos temores que, aunque puedan parecer absurdos para algunos, representan una realidad profundamente angustiante para quienes los padecen.

No se trata de manías pasajeras ni de simples incomodidades. Una fobia es una respuesta de ansiedad intensa, involuntaria y muchas veces incontrolable. Y sí, puede surgir frente a estímulos tan inofensivos como un ombligo, una marioneta o un globo. Lo que a primera vista podría causar risa o incredulidad, para otros es motivo de evasión, pánico o aislamiento. La pogonofobia (miedo a las barbas), la omfalofobia (rechazo extremo al ombligo) o la xantofobia (aversión al color amarillo) son solo algunos ejemplos que nos recuerdan lo complejo (y profundamente humano) que puede ser el mundo emocional.

Desde EntreCultura creemos que es momento de mirar estas fobias con una dosis mayor de empatía y comprensión. Porque si bien no todos tememos lo mismo, todos hemos sentido miedo. Y en ese punto compartido es donde nace la posibilidad del respeto. La risa fácil, la burla o la desestimación solo profundizan la incomodidad de quien ya vive con un temor que no ha elegido.

Nuestro artículo central no busca catalogar estos miedos como rarezas de museo, sino abrir una conversación: ¿por qué sentimos lo que sentimos? ¿Por qué lo que parece ridículo para uno, puede ser devastador para otro? Y, sobre todo, ¿cómo construir una cultura más consciente del peso real que tiene la ansiedad en la vida de miles de personas?

Que esta edición sirva para ampliar el entendimiento sobre la mente humana, en toda su maravillosa y desconcertante complejidad. Y que, al conocer estos casos, tengamos una reacción menos automática, más humana: el respeto.

EntreCultura, hace de la cultura parte de vida.

Directorio

Daniel Nájera Director General Giancarlo Hernández Diseño y Diagramación

Ventas

Guillermo Wellman gwellmann@crnsa.com

Colaboradores

Pablo Lancerio plancerio@crnsa.com

• EntreCultura un medio digital gratuito, editado y distribuido quincenalmente

EntreCultura pertenece a Consorcio CRN • El contenido es propiedad exclusiva de EntreCultura y sus colaboradores, puede utilizarse exclusivamente para fines educativos y culturales citando a EntreCultura como fuente de origen.

1 y 8 de agosto

6:00 pm a 10:00 pm

Noches de Luna en el Zoo La Aurora Zoológico La Aurora Finca La Aurora, Ciudad de Guatemala.

Valor: Jóvenes y adultos: Q55.00 Niños y adultos mayores: Q30.00

Entradas a la venta en la taquilla del Zoológico La Aurora

3

de agosto

7:00 am a 11:00 am

Tour de la Manía en Chiquimula Centro Histórico, Zona 1 de Mixco, Guatemala

Valor: Q. 150.00 p/p

Reserva tu perticipación a través del WhatsApp 5013-7675

8 de agosto

Concierto grupo Kabah Fórum Majadas 27 Avenida 6-40 Zona 11

Valor: Desde Q.290.00

Entradas a la venta en www. primerafila.shop 8:00 pm a 11:00 pm

9 de agosto

8:00 am a 5:00 pm

Taller sobre las serpientes Parque Ecológico y Deportivo Cayalá Diagonal 29 02-00 zona 16 Calzada la Paz

Valor: Desde Q.250.00

Reserva tu participación a través del WhatsApp 3596-3504 y 4760-0968

AVISO: EntreCultura no se hace responsable sobre la cancelación de alguno de los anteriores eventos o cambios de programación.

Foto: FB Parque Zoológico Nacional La Aurora

Foto: FB Descubre Oriente Gt

Foto: FB CH Promotions & PR

Foto: FB Primera Fila

Canícula

El falso

verano del invierno

Redacción: EntreCultura

Foto: CCO

Durante los meses de julio y agosto, Guatemala experimenta un fenómeno climático particular que, aunque esperado por muchos sectores rurales, aún genera desconcierto entre quienes no están familiarizados con él. Se trata de la canícula, una disminución temporal de las lluvias en plena temporada de invierno.

En un país donde la agricultura depende en gran medida del calendario estacional, este episodio adquiere una importancia crucial, tanto por sus implicaciones climáticas como por sus efectos sociales y económicos.

¿Qué es la canícula?

La canícula es un periodo de entre 5 y 15 días (aunque en algunos casos puede extenderse hasta tres semanas) caracterizado por la reducción significativa de las lluvias en medio de la estación invernal. Suele manifestarse entre la segunda quincena de julio y la primera de agosto, aunque su duración y presencia varían año con año.

A pesar de presentarse en una época tradicionalmente lluviosa, la canícula se distingue por un aumento en la radiación solar, temperaturas más elevadas de lo habitual y cielos mayormente despejados. Este fenómeno es típico del llamado Corredor Seco Centroamericano, que abarca regiones del sur de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Origen del término “canícula”

El término “canícula” proviene del latín canicula, diminutivo de canis (perro), en referencia a la estrella Sirio, la más brillante del cielo nocturno, que forma parte de la constelación Canis Major. En la antigüedad clásica, particularmente en Roma, se creía que la salida conjunta de esta estrella con el sol coincidía con los días más calurosos del año, lo que dio origen a la expresión dies caniculares (días caniculares), asociados con calor extremo y sequías.

El término cruzó el Atlántico durante la colonización y adquirió nuevos significados en América Latina. En Guatemala, especialmente en el ámbito rural, la palabra se utiliza para nombrar ese intervalo seco en medio del invierno. Con el tiempo, la observación empírica del fenómeno se integró a los saberes locales y a las prácticas agrícolas tradicionales.

Causas meteorológicas

La canícula no es un fenómeno aislado, sino el resultado de la interacción de varios sistemas atmosféricos regionales y globales. A continuación se detallan los principales factores que contribuyen a su formación:

1. Anticiclón del Atlántico Norte

Este es uno de los elementos clave. Se trata de una extensa área de alta presión atmosférica ubicada sobre el océano Atlántico subtropical. Durante el verano boreal, el anticiclón se fortalece y se desplaza hacia el oeste, alcanzando el mar Caribe.

Su presencia inhibe la formación de nubes, ya que el aire dentro de un anticiclón desciende (movimiento subsidente), calentándose y secándose en el proceso. Esto bloquea el desarrollo de lluvias, especialmente en las regiones orientales y centrales de Guatemala.

Además, su influencia puede llegar hasta la costa del Pacífico, dependiendo de su intensidad y posición.

2. Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT)

La ZCIT es una franja de baja presión que se extiende alrededor del ecuador, donde convergen los vientos

Durante la canícula, algunos agricultores aprovechan para preparar el terreno y sembrar la semillas, esperando que el regreso de las lluvias las haga germinar, para así en lo meses venideros poder tener una abundante cosecha.

La falta de lluvia obliga a muchas personas a utilizar métodos de “riegos manuales de emergencia”, para evitar que las siembras realizadas meses antes se marchiten y mueran.

alisios del hemisferio norte y sur. Esta zona es responsable de gran parte de las precipitaciones tropicales en Centroamérica.

Durante la canícula, la ZCIT se desplaza hacia el sur, alejándose del territorio guatemalteco. Al retirarse temporalmente, reduce la actividad convectiva (formación de nubes de lluvia), lo que contribuye a la disminución de las precipitaciones.

3. Vientos alisios

Los vientos alisios son corrientes de aire constantes que soplan del noreste hacia el suroeste en la región tropical. Durante la canícula, estos vientos pueden intensificarse, lo que provoca un aumento en la entrada de aire seco procedente del Caribe.

Este aire seco reemplaza al aire húmedo que normalmente favorece las lluvias en la época invernal. La intensificación de los alisios también ayuda a mantener el dominio del anticiclón del Atlántico, reforzando el efecto inhibidor de las lluvias.

4. Fenómenos oceánicos: El Niño y La Niña

Los eventos del fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENOS) tienen un impacto significativo sobre el clima centroamericano. En años de El Niño, el calentamiento del océano Pacífico ecuatorial altera los patrones de circulación atmosférica, reduciendo aún más las lluvias en la región y prolongando la duración de la canícula.

En cambio, durante La Niña, la situación puede revertirse: las lluvias tienden a ser más frecuentes e intensas, y la canícula puede acortarse o pasar prácticamente inadvertida.

Impactos en la agricultura y la salud

El impacto más evidente de la canícula en Guatemala se da en el ámbito agrícola. El maíz y el frijol, cultivos fundamentales para la seguridad alimentaria, son altamente sensibles a la disponibilidad de agua durante su fase de crecimiento. Una canícula prolongada o que se presenta justo después de la siembra puede arruinar una cosecha entera.

En algunas zonas del sur y oriente de Guatemala, las temperaturas

muchos animales de granja

la

Lo que semanas atrás eran importantes afluentes de agua utilizados para regar el campo, durante la canícula se secan, afectando a muchos sembradillos y atrasando cosechas.

En comunidades del corredor seco —particularmente en los departamentos de Chiquimula, Jalapa, Jutiapa, El Progreso y Zacapa— este fenómeno se traduce en pérdidas económicas, reducción de reservas alimentarias, y en casos extremos, migración estacional o inseguridad alimentaria severa.

A nivel de salud, las temperaturas elevadas y la reducción de la humedad relativa favorecen condiciones adversas como deshidratación, enfermedades gastrointestinales, y estrés térmico, especialmente en personas mayores, niños pequeños y trabajadores agrícolas expuestos al sol directo.

Un fenómeno que exige comprensión y adaptación

La canícula es parte del patrón climático normal en Guatemala, pero su comportamiento se ha vuelto más variable en las últimas décadas. Esta variabilidad, relacionada en buena medida con el cambio climático, plantea nuevos desafíos para quienes dependen de una lectura precisa del clima, especialmente en el ámbito rural.

suben tanto, que

buscan

sombra de los árboles para evitar el sol y el calor.

Durante la canícula, la ausencia temporal de lluvias favorece la evaporación del agua en el suelo. El impacto se hace evidente: cultivos jóvenes enfrentan estrés hídrico y limitado desarrollo.

Los antiguos calendarios agrícolas, basados en la experiencia acumulada durante generaciones, han empezado a perder eficacia frente a un clima que ya no responde con la misma regularidad. Por eso, comprender las causas y manifestaciones de fenómenos como la canícula es fundamental, no solo para prever sus efectos inmediatos, sino para construir estrategias de adaptación a largo plazo.

La ciencia climática y el conocimiento tradicional deben dialogar con urgencia. Solo así será posible enfrentar de forma adecuada un escenario donde las certezas del pasado ya no garantizan los resultados del presente.

FUENTES:

Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH). Boletines climáticos y agrometeorológicos 2022–2024. Guatemala.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Cambio climático y agricultura en Centroamérica: efectos de El Niño y La Niña. Santiago de Chile, 2023.

Organización Meteorológica Mundial (OMM). Guía técnica sobre fenómenos climáticos extremos en Mesoamérica. Ginebra, 2022.

FOBIAS

Existen miedos que no se nombran, pero habitan silenciosos en la mente de muchos.

Redacción: Manuel Noriega - EFE / EntreCultura

Fotos: EFE (EFE) - PIXABAY (PB)

La aracnofobia es el miedo a las arañas y otros arácnidos como escorpiones. Las reacciones de los aracnofóbicos frecuentemente parecen irracionales a otras personas. / PB

Xantofobia

¿Se imaginan tener miedo a un color? Esto es precisamente lo que sienten los que sufren xantofobia, el temor irrefrenable al color amarillo.

Es considerada una de las fobias más extrañas, pero es absolutamente real. Según cuenta la BBC británica, los que padecen este temor irrefrenable pueden llegar a sentir pánico tan solo escuchando la palabra en sí.

Al igual que otras fobias, una experiencia traumática suele ser la principal causa de este temor. Alguien que pasó por un momento duro, que lo marcase, en el que hubiese algo de color amarillo, puede desatar esta reacción cuando llega a adulto.

Para poder superar este miedo irracional se debe acudir a un profesional, que podrá decantarse por diferentes terapias.

El miedo es un mecanismo de supervivencia. Hay muchas y variadas razones para que una persona lo sufra: las alturas, las arañas, las serpientes… Sin embargo, hay miedos que son menos habituales, incluso extraños, pero totalmente reales: he aquí algunos ejemplos.

Sudores fríos, incomodidad, picazón, ganas irrefrenables de huir o parálisis… miedo. Algunas causas son comunes, como la aracnofobia o el miedo a las arañas; la claustrofobia, el miedo a los espacios cerrados; la hematofobia, el miedo a la sangre o la aeorofobia, que experimentan los que tienen miedo a volar.

Otras fobias, sin embargo, responden a cosas, animales o eventos totalmente comunes, difícilmente asociables a algún peligro.

Esos temores intensos e irracionales, de carácter enfermizo, pueden afectar seriamente la vida de quien los sufre y requieren de un tratamiento profesional psicológico para superarlos.

Coulrofobia

La coulrofobia ha dado mucho juego en guiones de cine y de televisión.

Phil Dunphy, uno de los protagonistas de la serie estadounidense “Modern Family”, sufría este tipo de fobia, por la que cada vez que veía un payaso sentía pavor.

Johnny Depp, actor protagonista de “Edward Scissorshands” o “Pirates of the Carebbean”, contó en cierta ocasión que la padecía.

Según la publicación Psicología y Mente, la mayoría de expertos cuentan que el origen podría encontrarse en el imaginario popular. También puede influir el maquillaje excesivo que llevan en la cara, algo característico de estos personajes cuya labor, por supuesto, es la contraria a la del temor: infundir risas y diversión.

Foto: EFE

Foto: EFE

Hipopotomonstrosesquipedaliofobia

Para los que padecen esta fobia, el nombre de la misma sería su peor pesadilla. Este miedo de nombre largo y difícil de leer se centra en el pavor que a algunas personas causan las palabras largas y complejas.

Para los sujetos que experimenten esta fobia, una conversación en las que se usen términos de este tipo puede causarles malestar y ansiedad. No solo al escucharlas, sino en el momento de tener que utilizarlas.

Es una fobia extraña y poco frecuente y las causas también pueden estar relacionadas con algún evento traumático, como podría ser un momento en el que alguien se burlase ante la incapacidad de pronunciar cierta palabra.

Triscaidecafobia

El número 13 está culturalmente asociado a algo negativo, a la mala suerte. Películas de terror como “Friday the 13th” no han ayudado a mejorar la fama de este número impar tan incomprendido.

Pero ese dígito es, además, el centro de un miedo irracional para los que sufren triscaidecafobia.

Actualmente hay edificios que evitan tener un piso trece, algunas aerolíneas no tienen fila 13 en sus aviones y Ángel Nieto, expiloto español de motociclismo, trece veces campeón del mundo, escribía siempre 12+1 para referirse a su último campeonato ganado.

Omfalofobia

Detrás de este nombre se encuentra el miedo irracional a toda interacción con el ombligo, tanto el propio como el ajeno.

Las personas que lo sufren han de convivir toda su vida con el objeto de su fobia y situaciones tan cotidianas, como ducharse o vestirse, puede generar altos niveles de ansiedad.

No solo es un miedo incapacitante en la intimidad, sino socialmente, ya que el sujeto podría tener episodios a la hora de acudir a lugares en los que la gente normalmente enseña el ombligo, como la playa, la piscina o festejos en los que alguien se quita la camiseta.

Cacofobia

La cacofobia es el temor intenso e irracional a la fealdad, ya sea propia o ajena. La percepción subjetiva de “lo feo” puede desencadenar ansiedad, náuseas, palpitaciones o evitación social. Suele originarse por experiencias traumáticas, presión estética o predisposición genética.

Usualmente se sucede hacia algo que provoca repulsión o terror, pudiendo ser algún objeto, situación o imagen irreal. El término, sin embargo, es usado con mayor frecuencia en referencia a la apariencia humana.

Foto: EFE

Foto: PB

Foto: EFE

Foto: EFE

Eisoptrofobia

También conocida como espectrofobia o catoptrofobia, es un miedo persistente e irracional a los espejos o a la propia imagen reflejada. Quienes la padecen sienten ansiedad intensa, palpitaciones o náuseas ante reflejos. A menudo coexiste con trastornos de autoestima o experiencias traumáticas, y se trata con terapia cognitivo conductual y exposición gradual

Uranofobia

Este es un miedo poco común pero profundamente angustiante hacia el cielo, especialmente en su sentido espiritual o religioso. Quienes la padecen no temen al firmamento como fenómeno físico, sino a la idea del “más allá”, lo eterno o lo divino. Puede despertar cuestionamientos existenciales y provocar aislamiento emocional.

Ombrofobia

La Ombrofobia es un miedo irracional y persistente a la lluvia, desde gotas ligeras hasta tormentas intensas. Puede incluir ansiedad anticipatoria, evitación de salidas y vértigo ante pronósticos. Se aborda con terapia cognitivo-conductual, exposición progresiva y, en casos severos, medicación.

Pogonofobia

Pogonofobia es el rechazo o miedo intenso hacia las barbas. Para quien la padece, el simple hecho de ver a alguien con vello facial puede generar ansiedad o incomodidad profunda. Aunque suene extraño, es real, y puede tratarse con apoyo psicológico especializado.

Laliofobia

Laliofobia es el miedo extremo a hablar. Para quienes la padecen, incluso decir una palabra frente a otros puede causar angustia profunda. No es simple timidez: es una barrera emocional real que suele necesitar apoyo terapéutico para superarse.

Foto: PB

Foto: PB

Foto: PB

Foto: PB

Foto: PB

EL DIPLOMÁTICO DE LAS MOMIAS

Eduard Toda i Güell fue un personaje singular. Diplomático, filántropo, orientalista, políglota, escritor y masón, fue nombrado vicecónsul de España en El Cairo en 1884, donde residió dos años que resultaron fundamentales para su trayectoria vital y profesional. / EFE

Redacción: Amalia González Manavacas- EFE Fotos: Colaboradores EFE (CE) - Wikipedia (WP)

La sorprendente historia del primer coleccionista y egiptólogo español tiene nombre propio: Eduard Toda, diplomático y filántropo catalán y viajero incansable.

Eduardo Toda, fue uno de los testigos privilegiados del hallazgo de la tumba de Senedjem, artesano de la época de Ramsés II, en Deir el-Medina, en la orilla occidental del río Nilo, frente a Luxor, necrópolis de los constructores de tumbas reales.

Legado extraordinario

Considerado como uno de los pocos europeos de su tiempo que pudo contemplar de primera mano la tumba de Senedjem, al penetrar en una de las cámaras funerarias mejor conservadas y decoradas del Antiguo Egipto. Aquel descubrimiento ofreció un testimonio único de la vida cotidiana de los artesanos que sirvieron a los faraones del Valle de los Reyes.

Eduard Toda donó toda su colección al Estado español en 1887, y al día de hoy constituye el núcleo más importante del fondo egipcio del Museo Arqueológico Nacional (MAN). Documentos, fotografías originales y objetos del ajuar funerario acompañan una muestra que puede visitarse hasta el 5 de octubre de 2025 en el MAN.

El Egipto de Eduardo Toda

Bajo el título ‘El Egipto de Eduard Toda. Un viaje al coleccionismo del siglo XIX’, la muestra propone al visitante una inmersión en la historia del coleccionismo arqueológico a través de más de 400 objetos seleccionados entre las más de 1.350 piezas que fueron donadas por este diplomático y humanista catalán al museo estatal en el siglo XIX.

La exposición está comisariada por los egiptólogos Miguel Ángel Molinero Polo y Andrea Rodríguez Valls, quienes han articulado

el recorrido museográfico no solo desde el prisma del arte y la arqueología, sino también desde una reflexión sobre el papel del coleccionismo occidental y la apropiación cultural durante la época colonial.

“Eduard Toda no fue un simple coleccionista, sino una figura con una formación humanista profunda, que entendía el valor histórico, estético y simbólico de las piezas”, explica Miguel Ángel Molinero, profesor titular de Egiptología en la Universidad de La Laguna y uno de los responsables del proyecto.

De diplomático en Egipto a primer egiptólogo español

Eduard Toda i Güell (Reus, 1855 – Poblet, 1941) fue un personaje singular. Diplomático, filántropo, orientalista, políglota, escritor y masón, su perfil intelectual destaca en una España que apenas despertaba al estudio sistemático del mundo antiguo. Toda llegó a Egipto en 1884 tras varios años destinado en China, donde despertó su interés por las civilizaciones antiguas.

Eduard Toda fue vicecónsul de España en Egipto entre abril de 1884 y marzo de 1886, pero esos dos años que vivió en Egipto resultaron fundamentales para su trayectoria vital y profesional. Su paso por la entonces colonia británica coincidió con un auge del coleccionismo arqueológico propiciado por la flexibilización de las leyes de exportación de antigüedades.

En El Cairo trabó amistad con Gaston Maspero, director del Servicio de Antigüedades, lo que le permitió participar en expediciones arqueológicas por todo el país. Durante ese tiempo, Toda no solo adquirió piezas en mercados locales y excavaciones legales, sino que también visitó templos, necrópolis y tumbas, documentando con fotografías y escritos sus impresiones.

La tumba de Senedjem

El nombre de Eduard Toda quedó ligado para siempre a la tumba de Senedjem, artesano de la época de Ramsés II, descubierta intacta en Deir elMedina.

Senedjem recoge plantas de lino, mientras su esposa las ata en gavillas./ WP

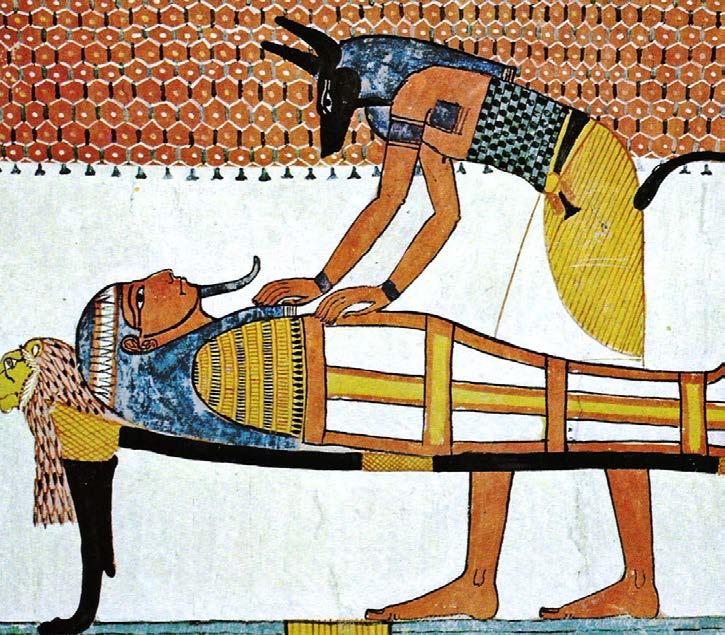

Bajo un dosel, Senedjem, en proceso de momificación por un sacerdote con máscara de Anubis sobre un lecho zoomorfo donde el león simboliza el final del viaje a la Duat./Ignati WP

Rostro de Ataúd. Dinastía XXVI. ‘El Egipto de Eduard Toda. Un viaje al coleccionismo del siglo XIX’, muestra que el Museo Arqueológico Nacional (MAN)./ CE

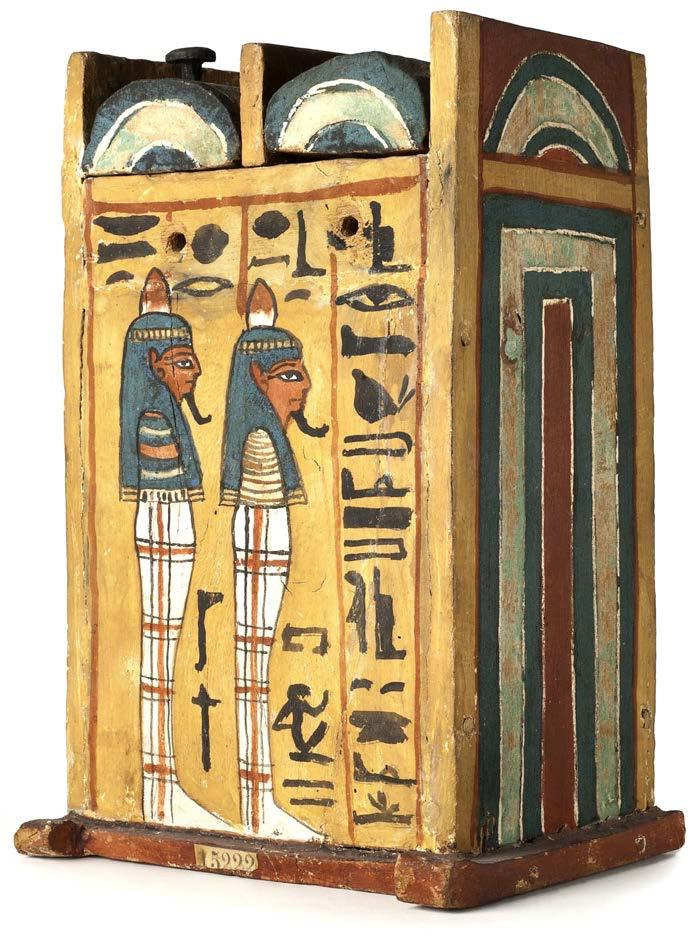

Eduard fue uno de los primeros occidentales en entrar en esta tumba cuya cámara funeraria ha sido parcialmente recreada en esta exposición en cuyo interior destaca la caja de shabtis de Khabekhnet, una de las joyas del ajuar funerario y pieza central de la muestra.

Asombrados por la calidad de sus pinturas y ajuares, los arqueólogos encargaron a Toda el inventario y el estudio de sus textos. De aquel trabajo nació su libro Son Notem en Tebas (1887), la primera gran monografía española sobre una tumba egipcia.

“No solo coleccionaba, sino que también interpretaba lo que veía con una sensibilidad casi moderna. Fue un adelantado a su tiempo”, apunta la comisaria Andrea Rodríguez Valls, especialista en historia del coleccionismo.

Un legado egipcio para el mundo

La colección egipcia de Toda constituye hoy el núcleo más importante del fondo egipcio del Museo Arqueológico Nacional. Incluye estatuillas, amuletos, fragmentos textiles, papiros, cerámica, instrumentos musicales, objetos de culto, joyas y relieves que abarcan un arco temporal de más de tres mil años, desde la época predinástica (ca. 3500 a. C.) hasta el periodo cristianobizantino (siglo VII d. C.).

Muchas de estas piezas se muestran por primera vez al público, tras haber pasado años en los depósitos del museo. La selección se ha complementado con préstamos de instituciones como la Biblioteca Museo Víctor Balaguer (que conserva parte del archivo personal de Toda) y el Museo del Traje, lo que permite ofrecer una lectura completa del contexto histórico y cultural de su actividad coleccionista.

Ataúd completo de Senedjem visto de frente. Dinastía XXI Museo Arqueológico Nacional. / CE

Caja de Ushebtis de Khabekhent (recipiente funerario de madera policromada, de la Dinastía XIX (aproximadamente 1200 a. C.), que perteneció a Khabekhent, un obrero que trabajaba en la construcción de tumbas reales en Deir el-Medina). Dinastía XIX Museo Arqueológico Nacional. / CE

Tumba de Senedjem, una de las cámaras funerarias más bellamente decoradas y mejor conservadas de la necrópolis de Deir el-Medina, en la orilla occidental del río Nilo, frente a Luxor. / CE

Un coleccionista atípico

La exposición se articula en varios bloques temáticos. El primero de ellos traza un perfil biográfico de Eduard Toda, su formación, su paso por la Escuela Diplomática y sus destinos consulares, con especial atención a Egipto. A través de cartas, manuscritos, libros, retratos y fotografías originales tomadas por él mismo, el visitante descubre la mirada del intelectual catalán sobre el mundo oriental.

Otro bloque se centra en la historia del coleccionismo egipcio en Europa, un fenómeno muy ligado a la expansión colonial, el orientalismo romántico y el nacimiento de la arqueología como disciplina científica. En este sentido, la muestra no esquiva los aspectos más polémicos del coleccionismo decimonónico: la compra de antigüedades sin control científico, el tráfico patrimonial o la apropiación cultural. La museografía plantea así un diálogo entre el pasado y el presente sobre la legitimidad de las colecciones europeas y la necesidad de cooperación con los países de origen.

Un tercer bloque se dedica íntegramente a la tumba de Sennedjem y a la recreación de su cámara

funeraria, uno de los espacios más impactantes de la exposición. Gracias a técnicas de escaneo 3D, proyecciones envolventes y una cuidada escenografía, el visitante puede aproximarse al universo simbólico del Antiguo Egipto con un nivel de detalle excepcional.

Sus últimos años

Tras abandonar la carrera diplomática para dedicarse a los negocios aunque siguió vinculado al mundo académico y cultural entre Egipto y China, sus dos grandes pasiones. Fue miembro de la Real Academia de la Historia, colaborador del Institut d’Estudis Catalans y autor de numerosas obras sobre historia, arte y arqueología.

En su madurez, se retiró al Monasterio de Poblet (Tarragona), donde trabajó en la recuperación del cenobio cisterciense y promovió su restauración y murió en 1941.Su biblioteca personal y su archivo constituyen hoy una fuente de primer orden. En este sentido, la exposición busca reivindicar el carácter humanista de su figura. No fue un mero coleccionista exótico, sino un erudito con conciencia patrimonial.

Un sabor que viajó de América a todo el mundo

Redacción: EntreCultura Fotos: Pixabay

Originaria del continente americano, la papaya (conocida también como lechosa, fruta bomba, mamón o pawpaw, según la región) es hoy una de las frutas tropicales más reconocidas a nivel mundial.

Con su pulpa jugosa de color naranja, su forma alargada u ovalada, y su sabor dulce y suave, ha conquistado no solo paladares, sino también el interés científico por sus propiedades nutricionales y medicinales.

Las semillas de papaya, aunque poco conocidas, son un tesoro nutricional. Tienen propiedades antiparasitarias, ayudan a desintoxicar el hígado y mejoran la salud intestinal. Su sabor es fuerte y picante, similar a la mostaza.

Una

historia que comienza en América

Las primeras referencias escritas a la papaya en el mundo occidental aparecen en 1535, dentro de la Historia general y natural de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo. En esta obra, el cronista describe haber encontrado la fruta en el actual territorio de México y Centroamérica. A partir de allí, su cultivo se expandió hacia el sur del continente, el Caribe, y, gracias al contacto colonial, alcanzó las islas Filipinas, desde donde se dispersó hacia otros países del sudeste asiático.

La papaya demostró rápidamente su capacidad de adaptación a climas cálidos, lo que facilitó su expansión a regiones tropicales y subtropicales del planeta. Hoy, países como India, Indonesia, Brasil, México, Nigeria, Australia y Estados Unidos (particularmente en Hawái y Florida) figuran entre los principales productores. Guatemala, por su parte, también cultiva papaya, especialmente en las regiones de clima cálido y suelos bien drenados del oriente y la costa sur.

Flora Características

20

El fruto es de piel delgada, forma ovalada o redonda y tamaño variable: su longitud puede oscilar entre 6 y 60 centímetros.

En el comercio habitual se encuentran ejemplares que pesan alrededor de 400 gramos, aunque algunas especies pueden superar los cinco kilos. Debido a su fragilidad, la papaya requiere un manejo cuidadoso, por lo que a menudo se empaca de forma individual para evitar daños durante el transporte.

Un alimento funcional con propiedades destacadas

Más allá de su atractivo sensorial, la papaya es reconocida por sus múltiples beneficios para la salud. Su perfil nutricional y sus compuestos activos la convierten en una fruta funcional, especialmente útil para la prevención y el tratamiento de afecciones digestivas, cardiovasculares e incluso inmunológicas.

Aporte vitamínico esencial

La papaya contiene altas concentraciones de vitamina A, necesaria para la salud visual, la regeneración de tejidos y el fortalecimiento del sistema inmunológico.

También es rica en vitamina C, un potente antioxidante que contribuye a la formación del colágeno, fortalece huesos y dientes, y mejora la absorción del hierro en el organismo.

Su consumo regular favorece la resistencia a enfermedades infecciosas y contribuye a la protección frente al envejecimiento celular.

Fuente de potasio y regulación cardiovascular

Uno de los minerales más abundantes en la papaya es el potasio, fundamental para la función muscular, el equilibrio de líquidos y la transmisión del impulso nervioso. Una dieta rica en potasio ayuda a controlar la presión arterial y a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Por esta razón, su consumo es especialmente recomendable en personas con antecedentes de hipertensión o afecciones circulatorias.

Papaína: enzima digestiva

La papaína, una enzima presente en la papaya (sobre todo en el fruto verde), actúa facilitando la descomposición de las proteínas ingeridas. Esta propiedad mejora la digestión, reduce la acidez estomacal y previene la sensación de pesadez después de comidas abundantes. También se ha utilizado en la industria farmacéutica y alimentaria como coadyuvante digestivo.

En la medicina tradicional, la papaína ha sido aplicada externamente para tratar lesiones en la piel o inflamaciones leves, aunque estas prácticas requieren precaución debido a la posible acción irritante del látex presente en la fruta.

Fibra natural y salud intestinal

Gracias a su contenido de fibra soluble e insoluble, la papaya favorece el tránsito intestinal, previene el estreñimiento y ayuda a mantener en equilibrio la microbiota digestiva. Su consumo en ayunas es una práctica habitual en varios países latinoamericanos para aliviar trastornos digestivos leves.

La fibra también contribuye a la regulación de los niveles de colesterol en sangre, reforzando así su utilidad en dietas orientadas a la salud cardiovascular.

Saberes tradicionales y usos populares

En diversas regiones del mundo, la papaya ha sido utilizada con fines medicinales tradicionales. En América Latina se le atribuyen propiedades antiparasitarias, digestivas y cicatrizantes. También se ha empleado —aunque sin aval científico— como estimulante de la lactancia materna y como método anticonceptivo natural en comunidades indígenas.

Otras aplicaciones populares incluyen su uso para tratar afecciones de la piel como verrugas, psoriasis o manchas, y para desinflamar órganos internos mediante compresas elaboradas con su jugo o látex. No obstante, es importante subrayar que estas prácticas no cuentan con evidencia clínica sólida y pueden provocar reacciones adversas si no se aplican con cuidado.

De hecho, el látex de la papaya —presente sobre todo en la fruta verde— puede causar alergias en personas sensibles, especialmente si se aplica directamente sobre la piel o mucosas. Por ello, se recomienda consultar con personal médico calificado antes de utilizarla como tratamiento alternativo.

FUENTES:

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). Papaya: Cultivo, producción y comercialización mundial.

OMS (Organización Mundial de la Salud). Guía de alimentación saludable y prevención de enfermedades crónicas, 2023.

De la Peña, J. (2018). Frutas tropicales: historia, botánica y usos tradicionales. Editorial Iberoamérica.

Comer papaya en trocitos por la mañana es un gesto simple con grandes beneficios. Su fibra suaviza la digestión, regula el tránsito intestinal y previene la inflamación. Ideal para quienes buscan mantener un intestino sano, ligero y activo desde temprano. Salud digestiva servida en un plato.

La planta de papaya (Carica papaya) es una herbácea perenne de rápido crecimiento, capaz de dar frutos en menos de un año. Su morfología única (tronco hueco, hojas palmeadas y frutos agrupados) la convierte en un ejemplo fascinante de adaptación tropical y eficiencia reproductiva en climas cálidos.

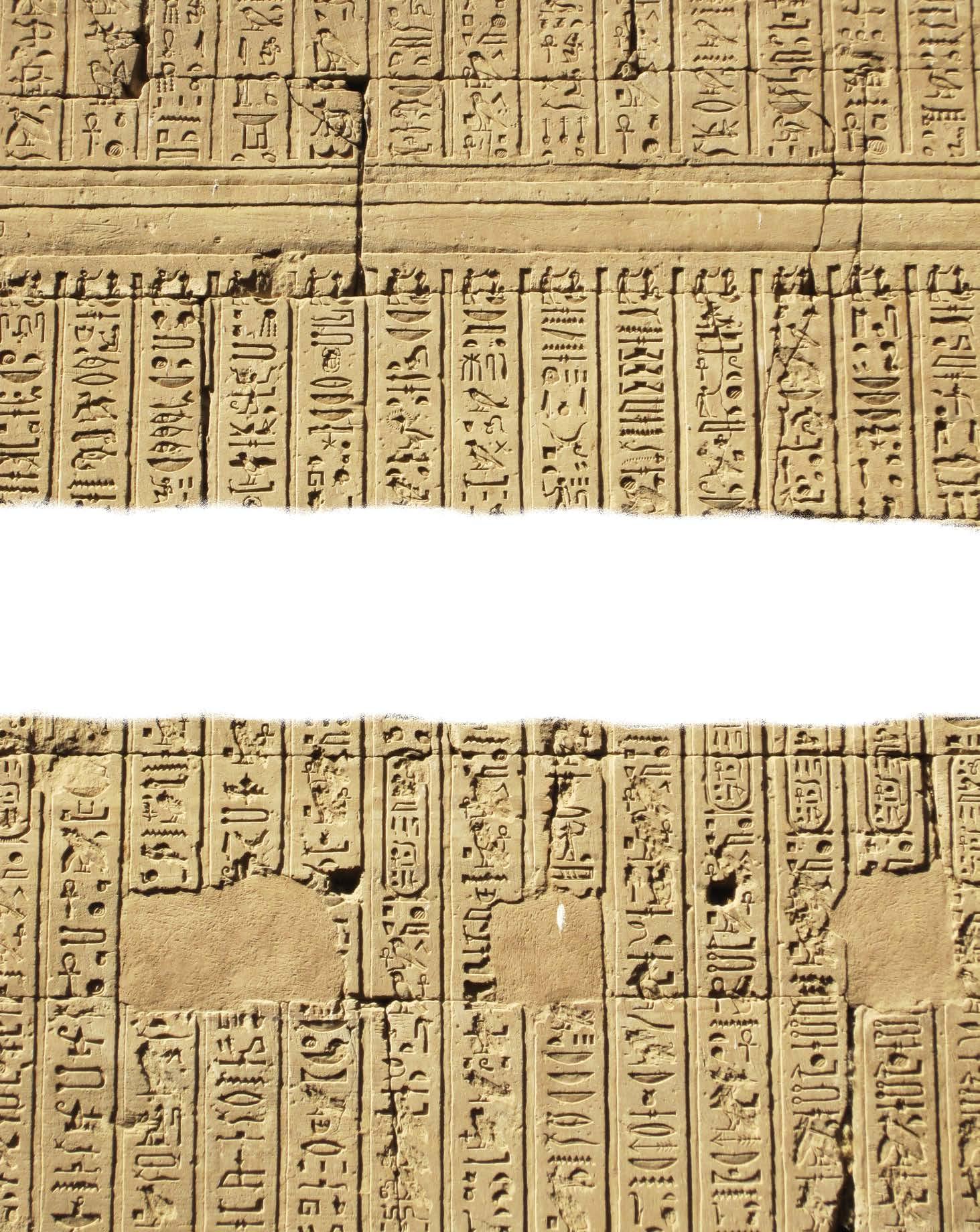

El misterio de la escritura maya y azteca

Redacción: Elena del Castillo - EFE Fotos: Museo de América

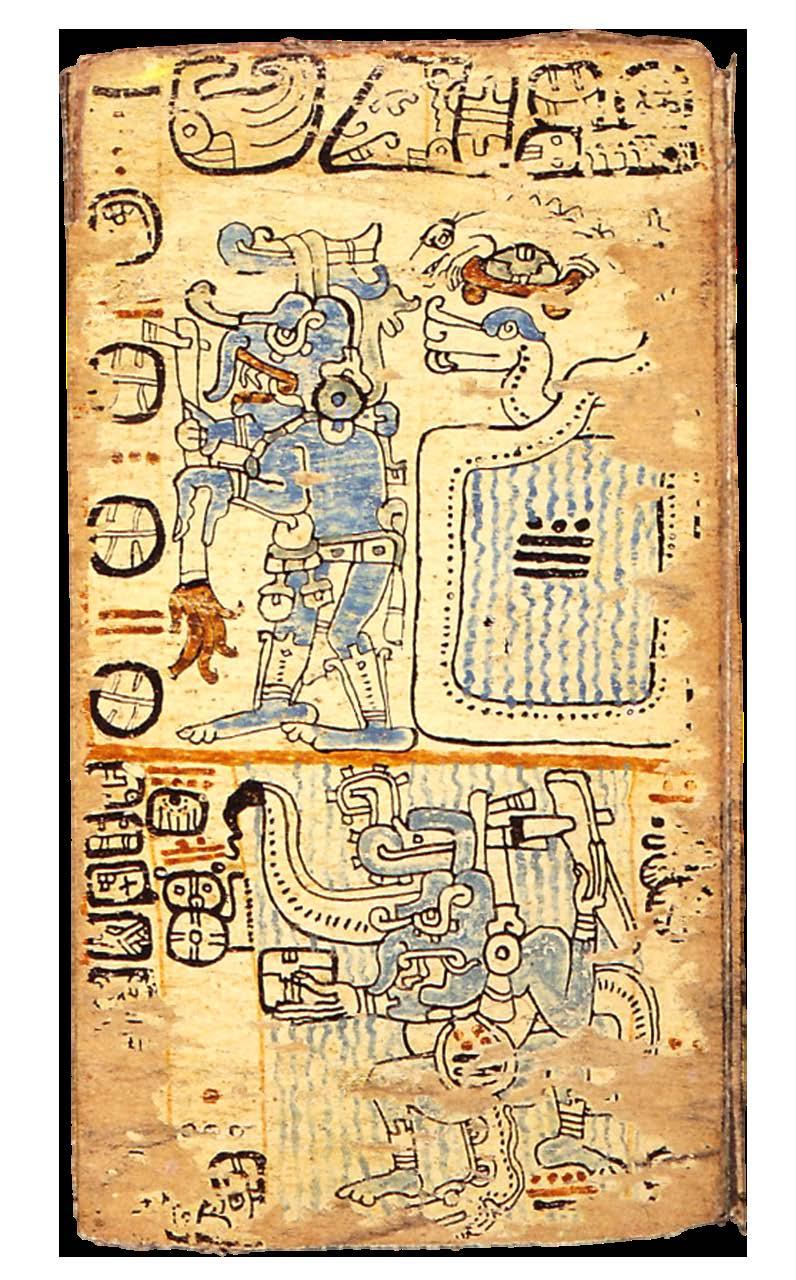

Página 6 del Código Trocortesiano. El dios de la lluvia, Chac, con el hacha y la antorcha indicativas del rayo y el trueno. Forma parte del almanaque adivinatorio que contiene diversos augurios.

El Códice Trocortesiano que guarda celosamente el Museo de América de Madrid es uno de los tres únicos ejemplares originales que se conservan en el mundo de la escritura jeroglífica perteneciente a la antigua civilización maya.

Según los expertos, el códice contiene fórmulas adivinatorias utilizadas por los sacerdotes para predecir acontecimientos, los pronósticos y las suertes para cada día referidos a temas de agricultura, cacería y rituales.

Desarrollo de las civilizaciones en Mesoamérica

Es sabido que los pobladores nativos de Centroamérica desarrollaron durante miles de años, civilizaciones equiparables a las del mismo periodo de las culturas antiguas en China, India, Grecia o Egipto. En América Central, florecieron pujantes culturas aztecas y mayas que desplegaron grandes obras de arte en arquitectura, escultura, cerámica y pintura, en los territorios que hoy pertenecen a México y Guatemala.

La escritura es uno de los mayores exponentes de civilización de la mayoría de los pueblos y también una gran fuente de información para conocer cómo vivían y pensaban. La literatura en lenguas de la familia maya es muy rica, con centenares de inscripciones de contenido histórico en estelas de piedra, vasos de cerámica, objetos de hueso y otros materiales.

Códices mayas

Al día de hoy solo se han conservado tres códices

mayas prehispánicos: el Dresdensis, actualmente en Dresde (Alemania); el Perezianus (Peresiano o de París), en París; y el Tro-cortesianus (Tro-Cortesiano o Códice de Madrid). Este último, del que se encuentra editado un bello facsímil, se conserva en la cámara acorazada del Museo de América en Madrid y se muestra en su totalidad a través de modernos sistemas en su exposición permanente.

Como un conjunto, los jeroglíficos del Códice Trocortesiano fueron elaborados por unos nueve escribas, bajo las órdenes de los sacerdotes mayas, en una tira de papel de corteza de copó, papel ‘amate’, de casi siete metros, doblada en forma de biombo, dibujada por ambos lados y dividida en 56 hojas de 22,6 x 12,2 centímetros.

Origen del Códice Trocortesiano

Debió confeccionarse en las tierras bajas del sureste de México y Guatemala, según algunos historiadores; otros opinan que el origen del códice es la costa occidental de la península de Yucatán, llegando a afirmar que, posiblemente, fuese de Campeche. En cuanto a la fecha, sería realizado hacia el siglo XV o principios del XVI.

Se fragmentó en dos partes. El primer fragmento, el troano, fue adquirido por Juan de Tro a los descendientes de Hernán Cortés, mostrado en 1866 y publicado en 1869-70. Finalmente, lo adquirió el Museo Arqueológico de Madrid en 1888.

El segundo fragmento, o códice cortesiano, perteneció a José Ignacio Miró, quien lo bautizó como ‘cortesiano’ en honor al conquistador Hernán Cortés. Circuló y fue ofrecido en venta hacia la misma época que el primero y comprado años antes por el

mismo Museo Arqueológico, en 1875. Una vez reunidos, el especialista León de Rosny examinó ambos fragmentos, comprobó de inmediato que formaban parte del mismo manuscrito y realizó la primera edición.

Contenido del Códice Trocortesiano

Se trata de un documento que los sacerdotes mayas usaban para controlar lo que había de hacerse en cada época del año y mes, con aspectos divinatorios y de previsión. Las suertes para cada día, entre los ciclos de 260 y 364 días, y almanaques que cubrían los asuntos de cacería, agricultura, tejido y rituales para propiciar la lluvia, la siembra y la cosecha. Contiene detalles de recetas para preparar alimentos y bebidas, técnicas agrícolas y sacrificios a los dioses. También se presta mucha atención a los puntos cardinales y los colores de cada uno de ellos, aunque no incluye material de carácter astronómico, matemático y profético.

El documento que se conserva es solo parte del manuscrito original, cuya longitud total se desconoce puesto que el manual no está completo. Es posible que se perdiera para siempre o también, al ser documentos que los escribanos reproducían de los antiguos y se transmitían de generación en generación, fuera tan solo una parte de lo que debería confeccionarse.

¿Cuántos códices existen?

Juan José Batalla, profesor de la Universidad Complutense, señala que los mayas hicieron

Página 12 del Código Trocortesiano. Parte del almanaque adivinatorio que muestra en la parte inferior a Chac, el dios de la lluvia, con la serpiente emplumada.

Página 24 del Código Trocortesiano. Serie del dios chac, dios de la lluvia, y del dios del maíz, unidos a plantas como el chile, y plantando.

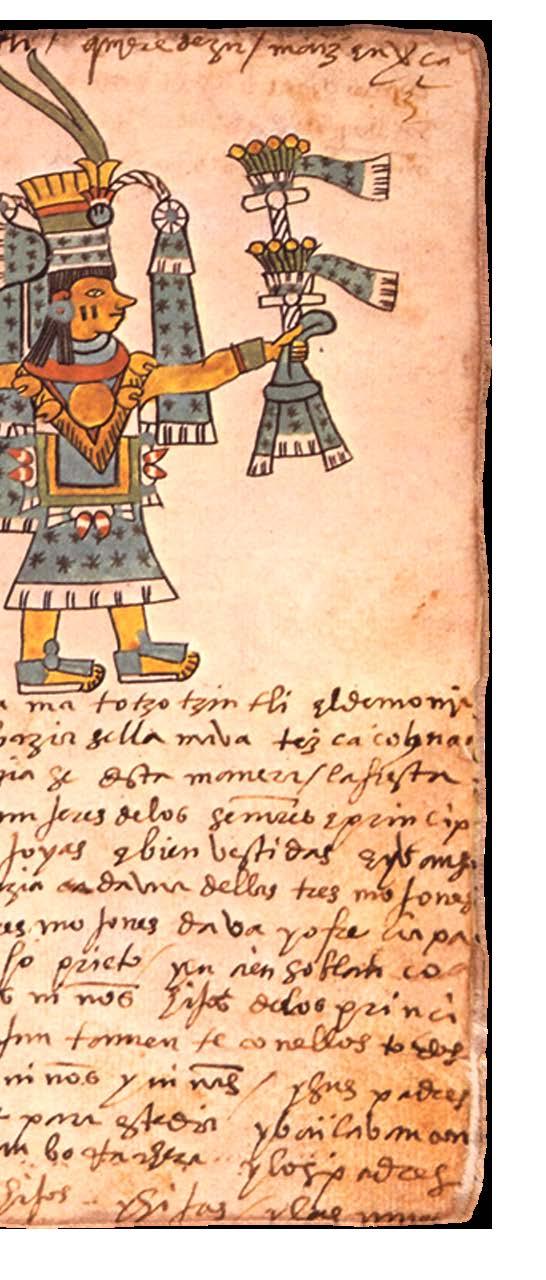

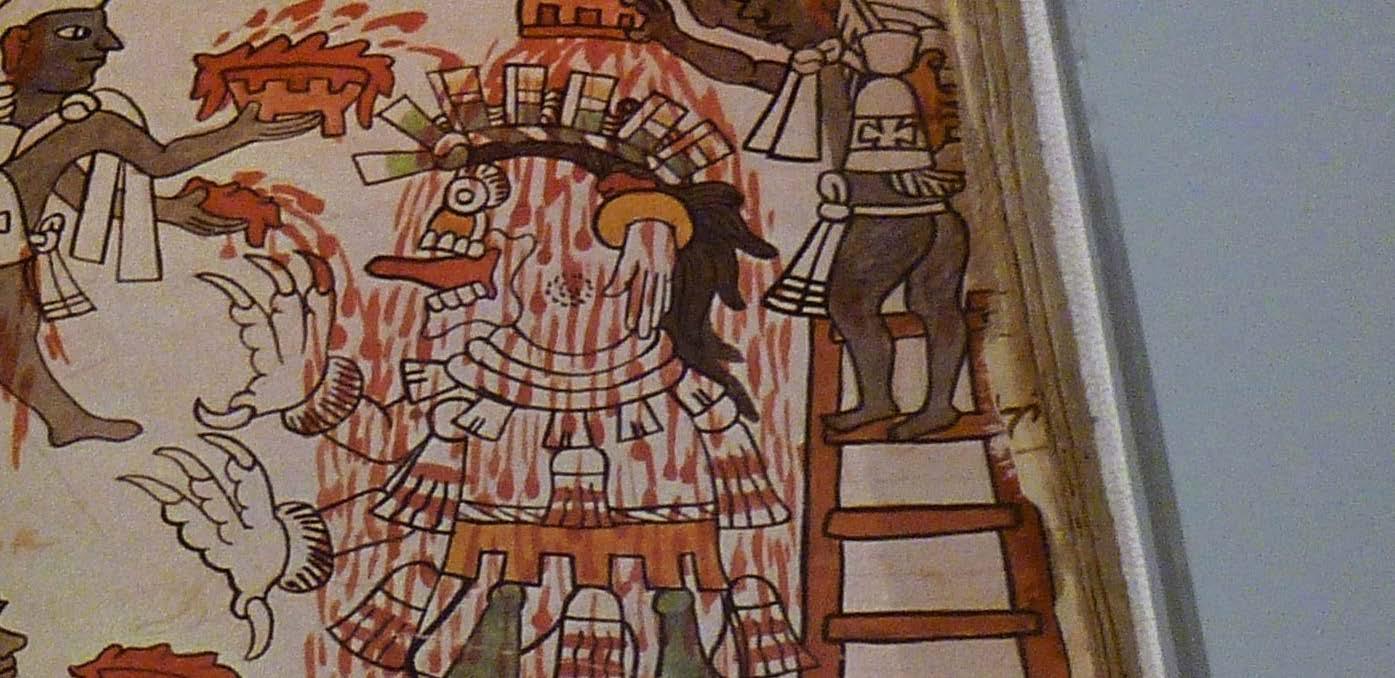

1) Página 3 del Código de Tudela. Retrato de “india mexicana” perteneciente al Libro Pintado Europeo añadido con posterioridad al Libro Indígena. Muestra la imagen de una indígena preparando la bebida del cacao.

2) Página 13 del Código de Tudela: Descripción de la festividad del mes Totzotzintli, dedicado a una deidad del agua.

3) Página 22 del Código de Tudela: descripción de la festividad del mes Teotleco o pachtzintli, dedicado a Tezcatlipoca y a la realización de sacrificios humanos por medio del fuego.

1 2

miles de códices pero solo se conservan tres, por lo que el de Madrid “tiene un valor incalculable. Hoy la escritura maya está descifrada en su mayor parte, aunque aún quedan cosas por conocer. Se sabe que el códice es de asunto calendárico religioso. Se explican, por ejemplo, los ritos a realizar para recoger la miel de los panales y realizar la captura del venado”.

“La escritura es logosilábica. Tenían signos para todo, unos corresponden a una palabra completa y otros dan fonemas; combinados podían escribir un texto gramaticalmente perfecto, con sujeto, verbo y predicado. Se equipara a cualquiera de las escrituras del viejo mundo, la sumeria o la egipcia”.

“Para ellos el paso del tiempo era muy importante, como para todas las culturas, lo estudiaban y sabían que era cíclico, cada ciertos ciclos se repetía todo lo que había pasado. Hay que destacar que la escritura aporta que la memoria ya no se transmite de forma oral”.

El Códice de Tudela o Códice

Azteca del Museo de América

El Códice de Tudela es otro de los tesoros que custodia el Museo de América de Madrid. Posterior al maya, se trata de un códice ya de época colonial escrito por los aztecas en la segunda mitad del siglo XVI.

Como los mayas, los aztecas conferían gran importancia al tiempo, que era registrado en dos calendarios: el de 365 días, xihuitl, que era el solar o

agrícola, compuesto por 18 meses de 20 días, más cinco días “inútiles” o “aciagos”; y la cuenta de los destinos de 260 días, llamada tonalpohualli, que tenía más bien carácter adivinatorio.

El tonalpohualli estaba compuesto por veinte trecenas, resultado de combinar cada uno de los nombres de los días (20), con un numeral del 1 al 13, hasta completar los 260 días. Cada día con su numeral tiene una carga energética que lo conecta con la fuerza del cosmos, y está bajo la protección de un dios, se relaciona con un rumbo del universo, con un color y tiene un augurio asociado.

Los aztecas dividían el calendario solar en 5 periodos de 73 días, especie de estaciones a los que llamaban cocij: cocij cogaa, era el tiempo del agua y del viento simbolizado por el cocodrilo; cocij col lapa era el tiempo de las cosechas, representado por el maiz; cocij piye chij, era el tiempo santo o de fiesta, representado por el águila o el guerrero; cocij piye cogaa, tiempo de secas e inicio del calendario; cocij yoocho, tiempo de las enfermedades y las miserias, representadas por el tigre.

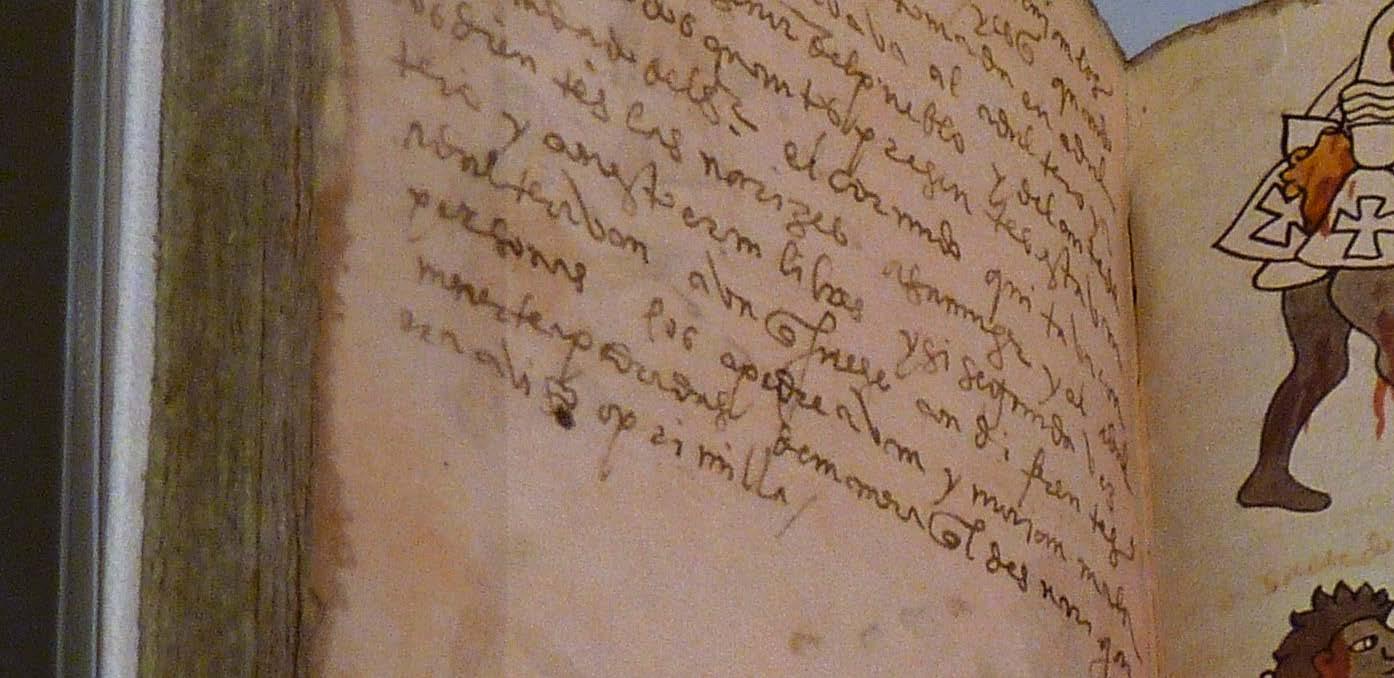

Contenido del libro

Gran parte de ello ha quedado reflejado en el Códice de Tudela. Está realizado durante la etapa colonial temprana sobre papel verjurado europeo. Se trata de un libro en el que se unen tres documentos, Libro Indígena, Libro Pintado Europeo y Libro Escrito Europeo.

El primero, con los folios del 11 al 125, fue pintado

por escribas indígenas hacia 1540, con un estilo prehispánico, conteniendo información iconográfica y de escritura jeroglífica sobre la religión mexica o azteca: tipos de calendario y los rituales sobre la enfermedad y la muerte, entre otros.

El Libro Pintado europeo se unió al Códice Tudela a partir de 1554 mediante la inclusión de un cuadernillo al comienzo del documento, folios del 1 al 10, del que se conservan solo cuatro. El artista de estilo renacentista retrató los diversos grupos indígenas por parejas de hombres y mujeres. En el Libro Escrito Europeo se recogieron, entre 1553 y 1554, las explicaciones de un glosador y comentarista occidental anónimo acerca del significado de las pinturas.

Como fuente de primera mano para transmitir el conocimiento de la religión y etnografía mexica, el Tudela es un documento de gran magnitud. Pero su valor se multiplica por haber originado, a través de la copia de su Libro Indígena, otro conjunto de nueve documentos, reproducciones unos de otros, al que se da el nombre de Grupo Magliabechiano.

Juan José Batalla el especialista

El profesor Juan José Batalla, especialista en el Código de Tudela, señala que “el formato del libro ya es europeo, y fue un encargo posiblemente de un fraile español para que los indígenas le contaran cómo funcionaba su religión. Se le pide al escriba que ponga el dibujo en la parte superior para dejar libre la inferior y dedicarla a su traducción en lenguaje

castellano. Así, en un folio aparecía el dibujo del dios y debajo el significado de ese rito o fiesta. Los rituales religiosos incluían las ceremonias funerarias y los sacrificios”.

“Hay de 18 a 20 códices prehispánicos que se conservan en total de diferentes culturas, pero coloniales hay unos mil, entre ellos el Tudela. Lo que ocurre es que éste es muy importante para conocer la religión azteca. Fue el primero que se hizo; a partir de ahí se copió y dio origen a diez códices más. Por ello es tan importante”.

“Destaca de otros libros por las imágenes de la relación de los dioses del Pulque (que se refieren a la bebida alcohólica que se consumía), ellos tienen unos cuatrocientos dioses del Pulque, algo innumerable para su cultura, suponemos que para cada grado de borrachera. No está clara la función que tenían los dioses del Pulque porque la borrachera estaba castigada con la pena de muerte”.

“La relación de dioses con la muerte, el tratamiento de los cadáveres dependiendo de su pertenencia a una clase social, en su mayoría incinerados, y los rituales relacionados con enfermedades. Todos estos aspectos son exclusivos de este códice, sin el cual no se habrían conocido estos datos. Además, también lleva una descripción del calendario de 260 días muy interesante”.

El aspecto de la comunicación inventado y usado por estas civilizaciones continúa arrojando enseñanzas y luz sobre sus formas de entender la vida y vivirla, muchas de las cuales continúan vigentes.

Uhg y la chispa escondida

“Con

paciencia se cambia el mundo”

Redacción: EntreCultura

Uhg no era el más fuerte de su tribu. No cazaba como Rok, no corría como Naa, ni gritaba tan fuerte como los demás al vencer una presa. Pero tenía algo diferente: observaba.

Mientras los otros rugían, golpeaban piedras o perseguían animales, Uhg se sentaba frente al fuego y miraba. Le gustaba cómo bailaban las llamas, cómo los troncos se volvían brasas, cómo el calor transformaba todo.

Una noche, mientras el clan celebraba una buena cacería, el fuego se apagó. Una lluvia repentina lo devoró sin piedad. Todos corrieron a resguardarse en la cueva. Sin fuego, la oscuridad pesaba, los animales se acercaban, y el frío mordía los huesos.

—¡Mañana cazamos más fuego! gritó Rok, seguro de que encontrarían otro rayo o volcán.

Pero Uhg no estaba tan seguro. ¿Y si el fuego no volvía?

Esa noche no durmió. En lugar de eso, caminó bajo la lluvia, recogió ramas secas del interior de los árboles huecos, juntó piedras, y se sentó frente a las cenizas. Recordó cómo chispeaban algunas rocas cuando chocaban. Recordó el calor. Recordó la luz.

Durante horas lo intentó. Golpeó, raspó, sopló. Nada. Sus manos sangraban. Sus dedos dolían. Pero justo cuando el sol asomaba, una chispa bailó sobre la corteza seca. Uhg contuvo el aliento.

Sopló con cuidado. La chispa se avivó. El humo se volvió llama.

¡FUEGO!

Corrió a la cueva, con una antorcha improvisada. El clan lo miró en silencio. Rok fue el primero en hablar:

¿De dónde sacaste eso?

—Lo hice dijo Uhg, aún sin creérselo del todo.

Desde ese día, algo cambió. Ya no solo se admiraba al más fuerte. También al que observaba. Al que pensaba. Al que encontraba caminos donde los demás solo veían rocas.

Uhg nunca fue un gran cazador. Pero fue el primero que trajo fuego sin esperar a la tormenta. Y en la historia de su tribu, eso fue el principio de todo.

Enseñanza:

En la tribu de Uhg, la fuerza era admirada. Pero fue la mirada curiosa, la mente paciente y la capacidad de observar lo invisible lo que trajo el fuego de vuelta. Hoy, miles de años después, no estamos tan lejos de esa cueva: vivimos rodeados de ruido, velocidad y competencia. Sin embargo, los que verdaderamente transforman el mundo no siempre son los más ruidosos, sino los que se atreven a detenerse, mirar más allá y encender ideas cuando todo parece apagado.

Porque en cualquier época, el que observa… enciende.

Descubre al gnomo bromista que se disfrazó de santa claus.

Chysis bractescens

Lindl 1840

Etimología:

Chysis: de la palabra griega Chysis, que significa fusión, porque algunas especies tienden a auto fecundarse. bractescens: significa con brácteas.

Es posible encontrarla en un rango que va desde los 200 hasta los 1500 metros sobre el nivel del mar. Es una planta semi caduca, y sus flores aparecen en la temporada seca, junto al nuevo brote.

ORQUIGONIA:

Km 206 Ruta de las Verapaces, Cobán A.V.

●Facebook: Orquigonia ●Instagram: @orquigonia

●WhatsApp: 00502 4740-2224 ●Tiktok: @orquigoniagt

Imagen obtenida del Fb: Gergely Dudás - Dudolf

El impresionante cañón Seacacar se encuentra a 4 kilómetros del casco urbano del municipio de El Estor del departamento de Izabal, Guatemala. / FOTO: Reserva Cañón Seacacar

¿Qué se necesita para que se produzca el fuego?

El fuego es una reacción química llamada combustión. Ocurre cuando un material combustible (como madera, papel o gasolina) entra en contacto con oxígeno del aire y con una fuente de calor suficiente. Estos tres elementos forman lo que se conoce como el “triángulo del fuego”.

Cuando se combinan, se produce una liberación rápida de energía en forma de calor, luz y gases. Por eso el fuego calienta, brilla y a veces genera humo. Si eliminamos cualquiera de los tres elementos (el combustible, el oxígeno o el calor), el fuego se apaga. Esta es la base para entender cómo prevenir o controlar incendios.

¿Quién

EL TECLADO QWERTY

El teclado QWERTY es la distribución de teclado más común. Fue diseñado y patentado por Christopher Sholes en 1868, incluido en su máquina de escribir y vendido a Remington en 1873. Su nombre proviene de las primeras seis letras de su fila superior de teclas.

La distribución QWERTY se diseñó con el propósito de lograr que las personas escribieran más rápido distribuyendo las letras de tal forma que se pudieran usar las dos manos para escribir la mayoría de las palabras.

FUENTE: Wikipedia. Compartido con fines educativos.