CHIMIE Les plantes au secours des métaux rares Mathématiques LES RUSES DU JEU JUNIPER GREEN Astrophysique LA FORMATION DU SYSTÈME SOLAIRE RÉINVENTÉE Histoire des sciences IL Y A 200 ANS NAISSAIT LA PALÉONTOLOGIE L 13256541F: 7,00 €RDDOM 8,50 € –BEL./LUX. : 8,50 € –CH 12,00 FS –CAN. 12,99 $CA –TOM 1 100 XPF Édition française de Scientific American –Novembre 2022n° 541 POUR LA SCIENCE 11/22 Les découvertes de Claude Grison chimiste Nous sommes 8 MILLIARDS D’HUMAINS… Et après ? DÉMOGRAPHIE, AGRONOMIE

avancées des biotechnologies, dont les champs d’actions concernent aussi bien l’humain que l’animal, le végétal, les micro organismes ou les écosystèmes.

En santé, l’évolution de la recherche et l’émergence de nouvelles techniques contribuent à prévenir et à traiter des maladies. Grâce à la thérapie génétique ou cellulaire, à la fabrication de biomédicaments et d’organes artificiels, les biotechnologies sont au cœur du soin. Par ailleurs, face à la préoccupation croissante du bien-être animal, elles offrent une alternative prometteuse aux tests menés sur les animaux.

Thema

Qu’est ce que la vie ?

Les biotechnologies au cœur du soin

Jeudi 24 novembre à 18h30

Réparer les gènes : du concept au médicament

Avec Mario Amendola, chercheur Inserm, chef d’équipe Édition du Génome au laboratoire Généthon

Jeudi 1er décembre à 18h30

L’ARN : de l’origine de la vie au vaccin Avec Stéphanie Bury-Moné, microbiologiste, enseignante-chercheuse à Paris-Saclay

Jeudi 8 décembre à 18h30

Impression 3D : régénérer des tissus biologiques

Avec Fabien Guillemot, PDG de Poietis, entreprise de biotechnologie

Jeudi 15 décembre à 18h30

Alternatives à l’expérimentation animale : innovation et fiabilité

Table ronde composée de :

■ Hugues Berry, directeur de recherche en bio-informatique, INRIA

■ Roland Cash, médecin, docteur en pharmacologie, économiste de la santé

En accès libre À l’auditorium de la Cité des sciences et de l’industrie Retransmis sur cite-sciences.fr

■ Fanny Jaulin, docteur en immunologie, directrice de recherche à l’Inserm

■ Emmanuel Roy, docteur en science des matériaux, directeur général d’Eden Tech

En partenariat avec :

Avec le soutien de :

DITO

Groupe POUR LA SCIENCE

Directrice des rédactions : Cécile Lestienne

POUR LA SCIENCE

Rédacteur en chef : François Lassagne

Rédacteurs en chef adjoints : Loïc Mangin, Marie-Neige Cordonnier Rédacteurs : François Savatier, Sean Bailly Stagiaire : Hervé Rabillé

HORS-SÉRIE POUR LA SCIENCE

Rédacteur en chef adjoint : Loïc Mangin

Développement numérique : Philippe Ribeau-Gésippe Community manager et partenariats : Aëla Keryhuel aela.keryhuel@pourlascience.fr

Conception graphique : William Londiche Directrice artistique : Céline Lapert

Maquette : Pauline Bilbault, Raphaël Queruel, Ingrid Leroy, Ingrid Lhande Réviseuses : Anne-Rozenn Jouble, avec Isabelle Bouchery et Maud Bruguière

Assistant administratif : Bilal El Bohtori

Direction du personnel : Olivia Le Prévost Secrétaire général : Nicolas Bréon Fabrication : Marianne Sigogne et Stéphanie Ho Directeur de la publication et gérant : Frédéric Mériot

Anciens directeurs de la rédaction : Françoise Pétry et Philippe Boulanger

Conseiller scientifique : Hervé This

Ont également participé à ce numéro : Rose-Marie Arbogast, Vincent Courdavault, Vinciane Debaille, Anthony Denaire, Tommaso Vinci, Sean Raymond, Mélanie Roffet-Salque, Gwendoline Wattelle-Laslandes

PUBLICITÉ France

stephanie.jullien@pourlascience.fr

ABONNEMENTS www.boutique.groupepourlascience.fr Courriel : serviceclients@groupepourlascience.fr Tél. : 01 86 70 01 76

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 Adresse postale : Service abonnement Groupe Pour la Science 235 avenue Le Jour se Lève 92 100 Boulogne-Billancourt

Tarifs d’abonnement 1 an (12 numéros) France métropolitaine : 59 euros – Europe : 71 euros Reste du monde : 85,25 euros

DIFFUSION Contact kiosques : À Juste Titres ; Alicia Abadie Tél. 04 88 15 12 47 Information/modification de service/réassort : www.direct-editeurs.fr www.pourlascience.fr 170 bis boulevard du Montparnasse – 75 014 Paris Tél. 01 55 42 84 00

SCIENTIFIC AMERICAN

Editor in chief : Laura Helmut

President : Kimberly Lau

Toutes demandes d’autorisation de reproduire, pour le public français ou francophone, les textes, les photos, les dessins ou les documents contenus dans la revue « Pour la Science », dans la revue « Scientific American », dans les livres édités par « Pour la Science » doivent être adressées par écrit à « Pour la Science S.A.R.L. », 170 bis bd du Montparnasse, 75 014 Paris. © Pour la Science S.A.R.L. Tous droits de reproduction, de traduction, d’adaptation et de représentation réservés pour tous les pays. La marque et le nom commercial « Scientific American » sont la propriété de Scientific American, Inc. Licence accordée à « Pour la Science S.A.R.L. ». En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement la présente revue sans autorisation de l’éditeur ou du Centre français de l’exploitation du droit de copie (20 rue des Grands-Augustins, 75 006 Paris).

Origine du papier : Autriche

Taux de fibres recyclées : 30 %

« Eutrophisation » ou « Impact sur l’eau » : Ptot 0,007 kg/tonne

François Lassagne Rédacteur en chef

RETOUR À LA TERRE ?

Où naîtra le huit milliardième enfant amené à rejoindre l’humanité peuplant la Terre aujourd’hui ? En 1999, l’ONU avait choisi un bébé né à Sarajevo pour incarner le 6 milliardième habitant de la planète. En 2011, les Philippines, l’Inde et la Russie avaient revendiqué d’accueillir le 7 milliardième membre de l’humanité – l’ONU se gardant alors de désigner quiconque pour symboliser ce nouveau seuil.

Comment choisir, quand quatre bébés naissent chaque seconde dans le monde ? Cette année, à défaut de lieu, l’ONU annonce une date, nouvelles projections démographiques à l’appui : le seuil des 8 milliards d’humains sera franchi le 15 novembre. Cette succession de seuils, un milliard après l’autre, peut donner le vertige. Nombreux s’alarment du fait que la pression qu’exerce l’humanité sur la planète serait la cause première des crises environnementale, climatique et agraire auxquelles nous faisons face.

Et pourtant… La population mondiale a atteint un pic de croissance il y a soixante ans, avec 2 % par an, rappelle le démographe Gilles Pison. Son taux de croissance a depuis été divisé par deux. Conséquence : il y a 95 % de chances, selon l’ONU, que la Terre abrite entre 8,9 et 12,4 milliards d’humains en 2100, et non pas 15 ou 20 milliards.

Les ressources naturelles de la planète suffiront-elles à nourrir durablement les 10,4 milliards d’individus annoncés dans le scénario moyen des projections ? Oui, répond l’agronome Marc Dufumier. À condition, d’abord, d’opter pour des pratiques agricoles inspirées de l’agroécologie, radicalement différentes du modèle agricole industriel privilégié aujourd’hui. Elles auraient notamment l’intérêt de minimiser le recours aux engrais de synthèse et aux pesticides, tout autant que de réduire les émissions de CO2 du secteur agricole. À condition, aussi, de repenser la valorisation du travail agricole et les équilibres des échanges alimentaires mondiaux.

Une telle bifurcation, conviennent les deux chercheurs, devrait appeler un retour massif de la main-d’œuvre dans les champs, à rebours de la tendance actuelle – car l’agroécologie est une agriculture intensive… en travail. Y sommes-nous disposés ? n

POUR LA SCIENCE N° 541 / NOVEMBRE 2022 / 3

É

ACTUALITÉS GRANDS FORMATS

P. 6

ÉCHOS DES LABOS

• Une piste de traitement contre la maladie de Huntington

• Menace sur les « forêts urbaines »

• Le moteur tectonique de l’oxygénation de l’océan

• La fougère obèse et cleptomane

• Des particules exotiques au cœur des magnétars

• Des diamants à partir de PET

• Un modèle d’embryon de souris à partir de cellules souches

• La plus vieille amputation connue découverte à Bornéo

P. 18

LES LIVRES DU MOIS P. 20 DISPUTES ENVIRONNEMENTALES

L’éthique à la rescousse Catherine Aubertin P. 22

LES SCIENCES À LA LOUPE

Ralentir la recherche Yves Gingras

P. 46

ASTROPHYSIQUE

RÉINVENTER LA FORMATION DU SYSTÈME SOLAIRE

Rebecca Boyle

L’observation de planètes lointaines révèle que l’histoire du Système solaire est bien plus complexe qu’on ne le pensait. Les nouveaux scénarios reposent sur des ingrédients aussi variés que le gaz, les poussières, des galets et des migrations de planètes.

P. 72

HISTOIRE DES SCIENCES ET HENRI-MARIE DUCROTAY DE BLAINVILLE INVENTA LA PALÉONTOLOGIE

Eric Buffetaut

L’histoire des sciences est parsemée de figures pittoresques… mais pas toujours sympathiques. Comme celui à qui l’on doit l’invention du nom « paléontologie », qui marque symboliquement la naissance de la discipline, il y a deux cents ans.

En couverture :

© jamiesneddon.co.uk

Les portraits des contributeurs sont de Seb Jarnot

Ce numéro comporte un courrier de réabonnement posé sur le magazine sur une sélection d’abonnés.

P. 58

LA MALÉDICTION DU PALLADIUM

Ariana Remmel

La catalyse au palladium s’est rendue indispensable à l’industrie chimique, pour synthétiser des molécules complexes. Mais le précieux métal est rare et coûteux.

Les chimistes multiplient les efforts pour s’en passer – jusqu’ici sans succès.

P. 65

« L’ÉCOCATALYSE UTILISE LES PLANTES POUR RECYCLER LE PALLADIUM »

Entretien avec Claude Grison

Comment recycler l’indispensable palladium ? Des plantes pourraient changer la donne, explique Claude Grison, chimiste pionnière de l’écocatalyse.

4 / POUR LA SCIENCE N° 541 / NOVEMBRE 2022 OMMAIRE s NE MANQUEZ PAS LA PARUTION DE VOTRE MAGAZINE GRÂCE À LA NEWSLETTER LETTRE D’INFORMATION • Notre sélection d’articles • Des offres préférentielles • Nos autres magazines en kiosque Inscrivez-vous www.pourlascience.fr fr N° 541 / Novembre 2022

CAHIER PARTENAIRE PAGES I À IV (APRÈS LA P. 53)

Parrainé par

Un biais dans le moteur

CHIMIE

P. 24

DÉMOGRAPHIE

8 MILLIARDS D’HUMAINS… ET APRÈS ?

Gilles Pison

Il y a moins de cent ans, en 1927, nous n’étions que 2 milliards. Et demain ? Si on en croit le scénario central des Nations unies, nous devrions compter 9,7 milliards d’habitants en 2050, puis 10,4 en 2075, avant de voir la population se stabiliser et même diminuer légèrement à l’horizon de 2100. L’avenir est-il écrit ? P. 32

AGRONOMIE

QUELLE AGRICULTURE POUR NOURRIR L’HUMANITÉ DEMAIN ?

Marc Dufumier

Comment se passer des engrais et des pesticides issus de l’industrie chimique, revitaliser les sols et s’assurer que les agriculteurs pourront nourrir le monde ? C’est l’ambition de l’agroécologie.

P. 40

AGROÉCOLOGIE

« LA TENSION SUR LES RESSOURCES ALIMENTAIRES N’EST PAS UNE QUESTION DE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE »

Entretien croisé avec Gilles Pison et Marc Dufumier

La « ferme Terre » est à même de produire suffisamment de nourriture pour 10 milliards d’individus. À quelles conditions ?

L’analyse de Gilles Pison et Marc Dufumier.

RENDEZ-VOUS P. 80

LOGIQUE & CALCUL

LES RUSES ET SUPER-RUSES DE JUNIPER GREEN Jean-Paul Delahaye

Amusant et facile dans certaines versions, le jeu Juniper Green demande de l’astuce pour les cas difficiles. Sa solution générale vient d’être publiée.

P. 86

ART & SCIENCE Dans le secret des bleus Loïc Mangin P. 88

IDÉES DE PHYSIQUE Évacuer la chaleur sans effort Jean-Michel Courty et Édouard Kierlik P. 92

CHRONIQUES DE L’ÉVOLUTION

La valse génomique du requin Hervé Le Guyader

P. 96

SCIENCE & GASTRONOMIE Brebis galeuses dans les bouteilles Hervé This P. 98 À PICORER

POUR LA SCIENCE N° 541 / NOVEMBRE 2022 / 5

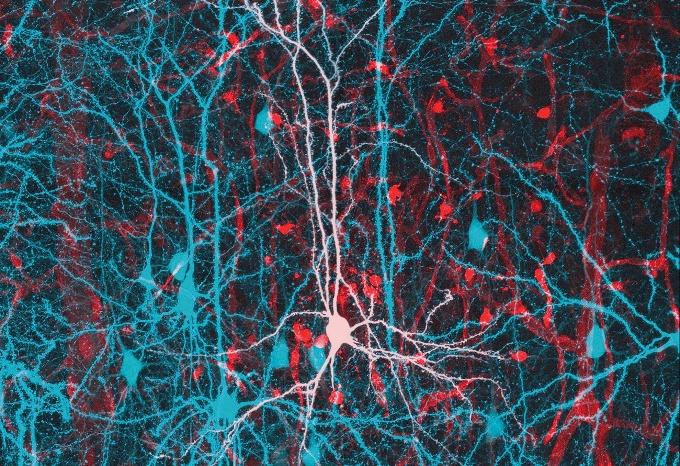

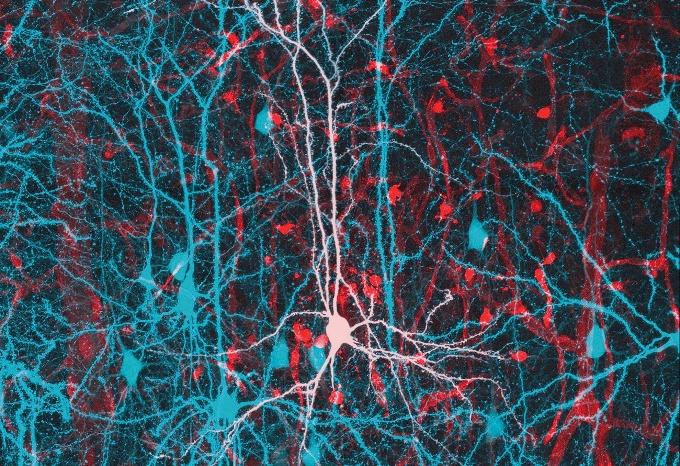

UNE PISTE DE TRAITEMENT CONTRE LA MALADIE DE HUNTINGTON

Neurones pyramidaux du cortex à 21 jours après la naissance dont l’activité et la morphologie sont similaires chez les souris contrôles et modèles de la maladie de Huntington alors qu’une semaine après la naissance, on observait des altérations chez ces dernières.

Un traitement précoce contre certaines anomalies affectant les neurones, très tôt durant le développement, pourrait empêcher l’apparition de la maladie à l’âge adulte.

Parmi les pathologies géné tiques rares, la maladie de Huntington est particulière ment pernicieuse. Elle se manifeste généralement entre 30 et 50 ans, chez des per sonnes qui ne présentaient, en apparence, aucun signe avant-coureur. Touchant envi ron une personne sur 10 000 dans le monde, elle se caractérise par une grada tion de troubles psychiatriques, cognitifs et moteurs. Ainsi, dépression et agressi vité, élocution et mémoire perturbées, mouvements incontrôlés et démence, entre autres, se succèdent jusqu’à la mort. En cause, la mutation d’un gène codant une protéine, la huntingtine, connue pour son rôle de transport de molécules diverses le long des axones neuronaux.

Les conséquences de cette mutation sur le développement postnatal ont jusqu’à présent été peu étudiées. Toutefois, dans

montré que la maladie de Huntington altère transitoirement la morphologie des neurones et leur capacité de transmission nerveuse très tôt après la naissance. Un traitement de ces altérations pourrait retarder, voire empêcher l’apparition de la maladie à l’âge adulte.

une étude récente, des biologistes de l’In serm et de l’université Grenoble-Alpes, dirigée par Sandrine Humbert, ont

Les spécialistes du domaine avaient déjà constaté que, dès les premiers stades du développement cérébral chez le fœtus, la mutation de la huntingtine affecte la division des cellules précurseurs des neu rones et la migration des neurones euxmêmes, lorsqu’ils s’assemblent pour former les couches d’une région du cer veau, le cortex. Cependant, grâce aux formidables capacités de compensation du cerveau, les signes visibles de la mala die ne se développent que plusieurs décennies plus tard. Des tests neuropsy chologiques et d’imagerie cérébrale per mettent de repérer les porteurs de la mutation avant l’apparition des symp tômes, mais il était encore difficile,

© Barbara Yael Braz

6 / POUR LA SCIENCE N° 541 / NOVEMBRE 2022 P. 6 Échos des labos P. 18 Livres du mois P. 20 Disputes environnementales P. 22 Les sciences à la loupe ÉCHOS DES LABOS

NEUROSCIENCES

£

La mutation de la protéine huntingtine affecte les neurones dès les premiers stades du développement cérébral

£

Anibal Pauchard

jusqu’à présent, d’établir un lien entre les premières anomalies moléculaires et les troubles qui apparaissent à l’âge adulte. Des études chez la souris ont montré que l’expression de la version mutée du gène, ou bien la réduction de l’expression du gène sain pendant seulement deux à trois semaines, suffit pour voir se développer les caractéristiques de la maladie chez la souris adulte, ce qui suggère bien que les anomalies embryonnaires contribuent à l’évolution de la pathologie.

Sandrine Humbert et ses collègues ont étudié des souriceaux porteurs de la muta tion et se sont notamment intéressés à la mise en place de leurs circuits neuronaux et à leurs capacités cognitives et sensorimo trices. Chez ces souriceaux, les neurones pyramidaux – impliqués dans le contrôle des mouvements volontaires – avaient subi des altérations morphologiques et leur capacité de transmission des signaux élec triques vers leurs extrémités, les synapses, s’en trouvait perturbée. Mais, vingt et un jours après la naissance, ils recouvraient une physiologie semblable à celle des souris saines. Cette surprenante capacité com pensatoire du cerveau n’était qu’éphémère, cependant, car les signes de la maladie finissaient par faire leur apparition à partir de cinq semaines après la naissance.

Les chercheurs ont supposé qu’une compensation thérapeutique de cette perturbation pourrait contrecarrer la pathologie. Afin de tester leur hypothèse, les chercheurs ont traité les souris pen dant une semaine après leur naissance avec une molécule, CX516, pourvue de propriétés facilitant la transmission ner veuse. Résultat : l’activité neuronale et les capacités cognitives des souriceaux por teurs de la mutation retournaient à la normale. Leur hypothèse semblait donc se confirmer. Mieux encore, les signes caractéristiques de la maladie ne se déve loppaient plus ultérieurement. Pour les biologistes, ce travail est très prometteur, car il semble indiquer qu’un traitement pré coce chez les personnes porteuses du gène de la maladie de Huntington pourrait retar der l’évolution de la pathologie, voire empê cher son apparition. Ces travaux sont cependant très préliminaires. Il reste notamment à approfondir la compréhen sion des mécanismes de compensation du cerveau et leurs liens avec les altérations moléculaires engendrées par la maladie. n

William Rowe-Pirra

Menace sur les « forêts urbaines »

Avec le réchauffement climatique, les arbres en ville, qui atténuent l’effet d’îlot de chaleur, se retrouvent également menacés. Avec ses collègues, Jonathan Lenoir a estimé ces risques à l’horizon de 2050. Il nous présente ses résultats.

Propos recueillis par Sean Bailly

JONATHAN LENOIR, écologue au CNRS

Quels sont les effets des forêts en ville ?

L’environnement urbain exacerbe certaines conditions climatiques extrêmes et forme des îlots de chaleur où les températures sont supérieures à celles des campagnes voisines. Grâce au processus de transpiration, les arbres plantés en ville ont un rôle de climatiseur naturel qui modère ce phénomène. Les arbres ont aussi une activité de dépollution de l’air en absorbant le dioxyde de carbone. Ils fournissent également de l’ombre et atténuent la pollution sonore. Enfin, il ne faut pas non plus négliger l’importance des espaces verts pour le bien-être des habitants des villes. Actuellement, de nombreux projets d’urbanisme prennent en compte ces bénéfices et prévoient la plantation d’arbres.

Mais ces « forêts » résisteront-elles au réchauffement climatique ?

Dans un contexte où les précipita tions diminuent et les températures augmentent, l’eau peut venir à manquer dans les sols. La santé des arbres se dégraderait alors. Il est fort probable que les « forêts urbaines » actuelles évolueront avec les changements climatiques. Or la plupart des travaux sur les risques climatiques futurs ne prennent pas en compte cette possible évolution.

Avec mes collègues, nous avons voulu estimer le niveau de risque pour les différentes espèces d’arbres et d’arbustes que l’on trouve aujourd’hui en ville. Nous avons étudié 3 129 espèces présentes dans 164 villes, réparties dans 78 pays. Nous avons d’abord utilisé la base de données GBIF (Global biodiversity information facility) pour déterminer la niche climatique de chaque espèce, c’est-à-dire les conditions climatiques (températures et précipitations) dans lesquelles vivent ces plantes dans leurs aires de répartition naturelles. Nous avons croisé ces données avec les conditions dans chaque ville de l’étude pour établir ce qu’on nomme la « marge de sécurité », à savoir si les conditions climatiques de la ville dans laquelle

l’espèce est présente se retrouvent dans la gamme de tolérance de l’espèce ou bien en dehors, ce qui représenterait une situation de risque.

Nous avons ensuite évalué l’exposition au réchauffement climatique futur en prenant le scénario RCP 6.0 *, qui correspond à une hausse d’environ 1,9 °C en 2050 par rapport à l’ère préindustrielle et semble le plus plausible au vu des données actuelles.

Qu’avez-vous constaté ?

Actuellement, 56 % des espèces évoluent dans des conditions excessives de températures dans au moins une ville où elles sont présentes. Mais c’est 17 % des espèces qui sont déjà à risque dans toutes les villes de l’étude au sein desquelles elles sont présentes. Si on regarde en termes de précipitations, ces deux chiffres sont respectivement de 65 % et 25 %. Dans certaines villes comme Barcelone, Niamey ou Singapour, toutes les espèces présentes sont menacées.

Avec les projections pour 2050, toutes ces valeurs sont à la hausse, surtout par rapport au paramètre de températures. Ainsi, 38 % des espèces seront en dehors de leurs conditions de niche dans toutes les villes où elles sont déjà présentes aujourd’hui et 76 % dans au moins l’une d’elles. Pour une agglomération comme Paris, ce sont 58 % des espèces d’arbres et d’arbustes qui seront à risque vis-à-vis des températures plus élevées d’ici à 2050.

Quelles leçons tirer de cette étude ?

Il est important de préserver les « forêts urbaines ». Mais pour cela, il faut agir dès à présent. Il faut bien sûr sélectionner les espèces qui résisteront le mieux aux conditions locales. Un autre aspect est la gestion de l’eau en ville. Ces milieux sont fortement imperméables et ne laissent pas l’eau pénétrer dans les sols. Il faut donner plus de place aux arbres pour que leurs racines puisent de l’eau en profondeur. n

M. Esperón-Rodríguez et al., Nature Climate Change, 2022

POUR LA SCIENCE N° 541 / NOVEMBRE 2022 / 7 B. Y. Braz et al., Science, 2022

ENVIRONNEMENT

©

* Le Giec a défini quatre scénarios RCP (pour representative concentration pathways) qui traduisent des trajectoires possibles d’évolution des concentrations de gaz à effet de serre.

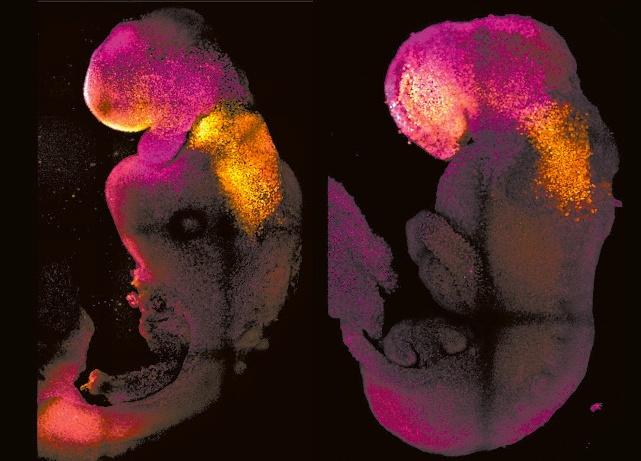

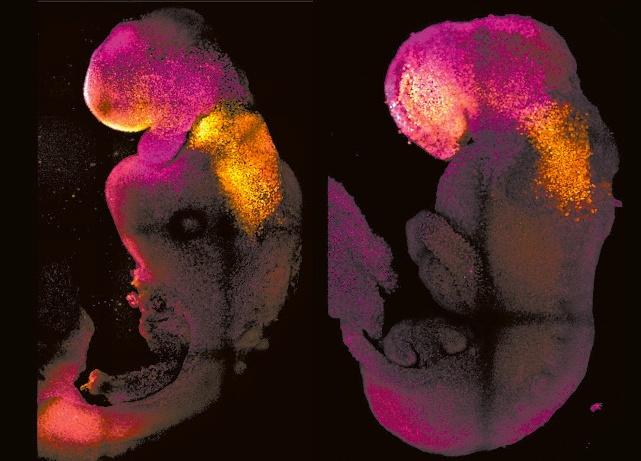

UN MODÈLE D’EMBRYON DE SOURIS À PARTIR DE CELLULES SOUCHES

Des modèles d’embryons de sou ris produits sans l’aide d’ovules ni de spermatozoïdes et culti vés jusqu’à 8,5 jours, soit plus d’un tiers de la gestation com plète : c’est ce qu’ont annoncé deux équipes cet été, celle de Jacob Hanna, de l’institut Weizmann, en Israël, et celle de Magdalena Zernicka-Goetz, de l’université de Cambridge, au Royaume-Uni. Conçus à partir de cellules souches selon le même principe que les organoïdes, mini-organes cultivés en labo ratoire, ces modèles d’embryon, nommés « embryoïdes », n’ont pas toutes les caractéris tiques d’un embryon classique, mais lui res semblent assez pour être utiles à la recherche.

« Cela fait longtemps que des chercheurs font de la culture ex vivo d’embryons de souris. Au fil du temps, ils ont mis au point les condi tions de culture qui permettent d’avoir un déve loppement », précise Laurent David, chercheur en biologie cellulaire à Nantes Université. Mais afin de créer ces embryoïdes à partir de cellules souches, il restait une difficulté : pour se déve lopper, il est nécessaire que des cellules de pla centa soient présentes également. Or des cellules souches IPS (ou pluripotentes induites, des cellules souches obtenues à partir de cel lules adultes et spécialisées, et non dérivées d’un embryon) classiques ne pouvaient pas donner des cellules de placenta. Les chercheurs ont eu recours au génie génétique pour contour ner cet obstacle. « Ils ont utilisé des cellules pluripotentes transgéniques pour obtenir une ébauche de placenta », détaille Laurent David.

À quoi pourront servir ces embryoïdes ? Tout d’abord, à étudier précisément l’effet des gènes dans les embryons de souris. Imaginons par exemple que l’on veuille étudier l’effet de quatre allèles différents lorsqu’ils sont présents ensemble. Si l’on crée un embryon de manière classique, les chances d’avoir ces quatre allèles exactement sont faibles. Tandis qu’à partir de cellules souches, on contrôle précisément les allèles présents.

Ensuite, si des modèles d’embryons humains étaient produits de manière similaire, cela permettrait de mieux comprendre le déve loppement embryonnaire. Mais cette possibi lité soulève des questions éthiques. « Il ne s’agit

pas d’un embryon, donc cet embryoïde n’est pas soumis à la réglementation qui fixe la limite de la recherche sur l’embryon humain au jour 14, note Laurent David. Au niveau inter national, la question commence à se poser : à partir de quel stade doit-on considérer que c’est trop proche d’un embryon ? »

Et des réponses devraient vite arriver : « Les sociétés savantes internationales prendront sûrement position d’ici à décembre. En France, la loi a changé en mars 2022 : on a le droit de développer des blastoïdes [des modèles de blastocyste, le stade embryonnaire à 5 ou 6 jours, ndlr]. Il faut donc qu’on ait une posi tion très claire sur ce qu’on ne fera pas. Par exemple, on ne fera pas d’embryoïdes avancés en vue de réaliser des greffes d’organes, si tant est que cela soit faisable. »

En attendant ces prises de position, ces embryoïdes se retrouvent dans un flou régle mentaire. En France, leur création nécessitera tout de même une autorisation de l’agence de biomédecine, ce qui limitera les dérives. n

Gaia Jouanna

© G. Amadei et C. Handford

16 / POUR LA SCIENCE N° 541 / NOVEMBRE 2022 ÉCHOS DES LABOS

« IL NE S’AGIT PAS D’UN EMBRYON, DONC CET EMBRYOÏDE N’EST PAS SOUMIS À LA RÉGLEMENTATION QUI FIXE LA LIMITE DE LA RECHERCHE SUR L’EMBRYON HUMAIN AU JOUR 14 »

BIOLOGIE CELLULAIRE

Le modèle s’est développé pendant huit jours. Une technologie prometteuse pour la recherche, mais qui soulève des questions éthiques.

L’embryon de synthèse (à gauche) et l’embryon naturel (à droite) présentent des structures similaires de cerveau et de cœur.

G. Amadéi et al., Nature, 2022 ; S. Tarazi et al, Cell, 2022

BREF

« Microscope », fin de mission Après le lancement du satellite en 2016, la collaboration Microscope livre ses résultats définitifs. Grâce aux mesures réalisées sur deux masses en chute libre à bord de l’engin en orbite autour de la Terre, les chercheurs ont confirmé un élément clé de la théorie de la relativité générale, à une précision record de l’ordre de 10–15 : l’égalité entre la masse inertielle et la masse gravitationnelle. Les physiciens réfléchissent déjà à gagner encore deux ordres de grandeur de précision. Pourquoi ?

Pour trouver un indice qui les mettra sur la bonne voie pour dépasser le clivage entre la relativité générale et la mécanique quantique, et construire une théorie de la gravité quantique. Phys. Rev. Lett., 14 septembre 2022

PALÉOANTHROPOLOGIE

LA PLUS VIEILLE AMPUTATION CONNUE DÉCOUVERTE À BORNÉO

L’ équipe de Maxime Aubert de l’université Griffith, dans le Queensland, en Australie, vient de découvrir la plus ancienne ampu tation connue. Dans la grotte calcaire de Liang Tebo, située dans la partie indonésienne de Bornéo, les chercheurs ont mis au jour les restes d’un Homo sapiens d’une vingtaine d’années qui, il y a entre 31 201 et 30 714 ans, fut soigneuse ment couché dans sa tombe sur le dos, les jambes fléchies sur la poitrine, et les bras et la tête protégés par des pierres. Quelle n’a pas été leur surprise quand ils ont découvert une coupe nette entre le genou et la cheville gauches : d’après l’atrophie des os de la jambe du défunt, il a été amputé pendant son enfance ! L’absence de toute trace d’infection osseuse suggère une procédure chirurgicale bien pensée et bien menée. Les « chirurgiens paléolithiques » possé daient manifestement une connaissance assez détaillée de l’anatomie des membres et des sys tèmes musculaire et vasculaire pour éviter

Les tibia et péroné gauches d’un H. Sapiens d’une vingtaine d’années ont été amputés il y a plus de 30 000 ans (à gauche la jambe non amputée et la ceinture pelvienne, au milieu et à droite la zone de l’opération en plan rapproché)

hémorragie et infection fatales au cours de l’opé ration, traiter les tissus opérés (les suturer ?), pratiquer des soins postopératoires intensifs (réguler la température, éviter les escarres), laver et panser la plaie et, sans doute, user de plantes aux effets anti-infectieux ou anesthésiques. n F. S.

POUR LA SCIENCE N° 541 / NOVEMBRE 2022 / 17 © T. R. Maloney et al., Nature, vol. 609, pp. 547-551, 2022 (CC BY 4.0)

T. R. Maloney et al., Nature, 2022

EN

5 cm 5 mm

HÉLIOPHYSIQUE

LE SOLEIL ET NOUS Frédéric Clette

Favre, 2022 496 pages, 26 euros

En treize chapitres denses et clairs, l’auteur examine tous les aspects du Soleil. Cela va de la situation de notre étoile dans la galaxie jusqu’à son évolution dans 1 milliard d’années, qui fera de la Terre un désert, en passant par une présentation de son activité, de sa dynamo (son moteur), du rôle clé du champ magnétique solaire pour finir par une réflexion intitulée « Comment apprendre à vivre avec notre étoile ? ». Ce passage en revue s’appuie sur un grand nombre d’illustrations servant à expliciter sans excès de didactisme les théories les plus récentes. De façon très vivante, il dialogue constamment avec ses lecteurs, qu’il intéresse à ce qui est évoqué par des expériences tirées de la vie courante. Dès lors, on comprend que le titre de l’ouvrage évoquant notre relation au Soleil n’a rien de fortuit.

Autre point fort du livre : l’auteur est responsable du Centre mondial des taches solaires attaché à l’observatoire royal de Belgique – dont le réseau de près de 90 stations surveille l’activité solaire en continu à travers le monde.

Il est donc particulièrement bien placé, au sein de ce nouveau domaine qu’est la météorologie spatiale, pour nous décrire les effets des éruptions solaires sur la vie terrestre et expliquer les solutions envisagées pour s’en protéger, surtout en cas de superéruptions.

Le débat sur l’influence du Soleil sur notre climat n’est pas oublié, pas plus que la nécessité d’utiliser dès maintenant les énergies renouvelables, qui sont toutes d’origine solaire.

Ce plaisant ouvrage, très riche et très instructif est aussi personnel, puisque l’auteur a placé un épisode vécu, souvent poétique, en tête de chaque chapitre. À mettre entre toutes les mains !

JEAN-CLAUDE VIAL Institut d’astrophysique spatiale, CNRS

ENTOMOLOGIE

À QUOI PENSENT LES ABEILLES

Mathieu Lihoreau

Humensciences, 2022 208 pages, 18 euros

Il n’est déjà pas possible de savoir ce que pense vraiment votre voisin. Alors comment savoir à quoi pensent les abeilles ? Pour tenter de répondre à cette question, l’auteur explore toutes les facettes du comportement des insectes eusociaux, jusqu’à ce qu’on peut appeler le « superorganisme » que constitue une colonie. Les insectes eusociaux – les abeilles en font partie –sont tous ceux chez qui la répartition des tâches est déterminée génétiquement et physiologiquement, de sorte qu’existe dans leurs sociétés un système de castes biologiques. De nombreux ouvrages vulgarisant les sociétés animales sont centrés sur les insectes eusociaux, mais ce nouvel essai, qui se lit comme un roman, se singularise parce qu’il présente les plus récentes avancées dans le domaine, telle la découverte chez certains insectes de comportements d’apprentissage, d’imitation (et, partant, de ce qui pourrait correspondre à des faits de culture), mais aussi de la capacité à se reconnaître (une forme de conscience). Ainsi, l’intérêt principal de ce livre est de nous amener à nous interroger sur ce que sont la pensée, la conscience, ou la culture, concepts trop strictement appliqués aux seuls Homo sapiens

L’auteur montre aussi les limites des connaissances actuelles, et met en garde contre les tentations anthropocentriques ou contre l’utilisation des eusociétés animales comme modèles de société humaine. Finalement, ce livre nous aide à entrevoir que nous ne sommes pas les seuls à « penser ». Alors, nous devons nous poser la question de savoir à quoi nous « pensons », lorsque nous nous permettons de détruire tant de formes de vie sur notre petite planète.

L’ouvrage, du reste, se conclut sur les dangers que l’H. sapiens fait courir aux autres organismes et sur ce que pourrait être le monde d’après la sixième extinction. Peu réjouissant.

18 / POUR LA SCIENCE N° 541 / NOVEMBRE 2022 LES LIVRES DU MOIS

ANDRÉ NEL paléoentomologiste, Muséum national d’histoire naturelle

PALÉOANTHROPOLOGIE

UNE MÉMOIRE DE MAMMOUTH

Yves Coppens

Odile Jacob, 2022 448 pages, 24,90 euros

Yves Coppens nous a quittés en juin 2022. Voici son dernier livre. Il n’y en aura pas d’autre. Cet ouvrage bibliographique est le témoignage d’une longue vie consacrée à la science d’abord, à la diffusion de connaissances, ensuite. Il y déroule avec talent et humour de nombreuses petites histoires présentées sans ordre chronologique ou autre : anecdotes et rencontres des épisodes de la vie du savant dans la Cité, déroulé des mille facettes de ses activités professionnelles servent de prétextes à la communication de faits scientifiques, ses « gouttes de science ». Présentées en caractères distincts, ces gouttes de science peuvent être « sirotées » par petites gorgées, indépendamment du texte principal. Doué d’une curiosité insatiable et communicative, d’une mémoire étonnante, l’auteur prend plaisir à faire connaître l’histoire des humains depuis nos origines, des faits marquants de la Préhistoire jusqu’à de nombreux épisodes d’actualité récente, comme sa participation à des événements artistiques, à des concerts, à des pièces de théâtre, sans parler de nombreuses manifestations mondaines. Immergé dans un océan de connaissances en tout genre, Yves Coppens, de sa plume élégante, nous fait voyager dans le passé. Sa mémoire exceptionnelle se combine avec son talent de conteur bien connu. Pardonnons-lui la surabondance des noms propres et la futilité de certaines de ses petites histoires, car son récit est aussi une fresque des mœurs de l’actualité contemporaine et de la vie parisienne. De ses participations à de nombreux événements (avec les écoliers, jury de concours de beauté, etc.) il a su extraire des leçons de sagesse. « Sortir sans fermer la porte ; j’ai, de toute façon, laissé la clé sous le paillasson », écrit-il, résumant toute une vie de joyeuses relations humaines, de participation et de partage.

RAYMONDE BONNEFILLE palynologue, CNRS (émér.)

COSMOLOGIE

L’UNIVERS ET LA FLÈCHE DU TEMPS

Sean Carroll Quanto, 2022 568 pages, 24,20 euros

Cosmologiste et vulgarisateur américain bien connu, l’auteur peint la grande fresque des nombreux aspects du temps dans notre description de la nature. Il explique très bien que même si le « paramètre t » joue un rôle fondamental dans la formulation mathématique des lois physiques, le temps, qu’il représente, est très difficile à caractériser et présente plusieurs aspects paradoxaux ou contre-intuitifs. Ainsi, le second principe de la thermodynamique, stipulant que l’entropie d’un système isolé ne peut que croître, explique l’écoulement du temps seulement vers l’avenir. Mais cela peut sembler difficile à concilier avec la réversibilité temporelle des lois physiques à l’échelle microscopique : elles ne changent pas lorsqu’on remplace t par -t. Autre exemple : le caractère malléable et relatif du temps de la relativité einsteinienne. L’auteur expose aussi très clairement les réflexions issues de la rencontre entre relativité et thermodynamique autour de la question de l’entropie des trous noirs et du rayonnement de Hawking qui leur sont associés. Ces questions sont au cœur de problèmes fondamentaux de la physique, en particulier celui de la réconciliation entre mécanique quantique et relativité générale, mais elles concernent aussi la cosmologie. Dans ce domaine se pose notamment la question dite des « conditions initiales » : comment expliquer l’état de l’Univers à l’instant du Big Bang, qui semble très singulier, surtout en ce qui concerne son entropie. L’auteur propose plusieurs solutions à ces problèmes, et c’est là que l’on mesure la qualité de son discours : ce qui fait consensus chez les physiciens et ce qui reste spéculatif est très bien distingué.

CÉDRIC DEFFAYET directeur de recherche à l’institut d’astrophysique de Paris, CNRS

ET AUSSI

LE DILEMME DE LA GAZELLE

Denis Reale

Humensciences 2022, 272 pages, 19,90 euros

À tout instant la vie impose des choix qui conditionnent la survie et la reproduction de chaque organisme, donc l’évolution de son espèce.

L’auteur montre comment ces dilemmes se retrouvent sans cesse au niveau de l’espèce – les abeilles ouvrières sacrifient leur reproduction pour la ruche –, à celui de l’individu le migrant qui fuit une menace pour sa vie perd son milieu de vie – et même au niveau physiologique – la testostérone rend les mâles combatifs, mais diminue leurs chances de ne pas mourir en combat. Une lecture originale de l’évolution.

POURQUOI LES MÉDUSES

NE VIEILLISSENT PAS…

Nicklas Brendborg

Leduc 2022, 360 pages, 21 euros

Le contenu de ce livre est médusant : saviez-vous que, pour tenter de prolonger sa vie, l’Américaine Liz Parrish a réussi à faire allonger ses télomères, c’est-à-dire les extrémités de ses chromosomes ; qu’il existe un tremble américain de 14 000 ans et nombre d’arbres de 5 000 à 10 000 ans ; qu’un requin du Groenland et des baleines boréales vivent depuis plusieurs siècles ? En parcourant cet ouvrage, vous comprendrez en quoi l’étude de la biologie de la longévité dans la nature nourrit l’espoir de certains d’augmenter la durée de notre cycle de vie. Éclairant.

21 ÉNIGMES MATHÉMATIQUES POUR COMPRENDRE (ENFIN !) LES MATHS

Thierry Maugenest et Antoine Houlou-Garcia

Albin Michel 2022, 304 pages, 19,90 euros

Les 21 énigmes proposées dans ce livre ne sont pas sans solutions, puisque les auteurs les donnent à la fin des chapitres. Ils discourent savamment pour nous aider à penser en les résolvant, mais toujours de façon fluide et intéressante, convoquant au fil du texte de nombreux mathématiciens, poètes, écrivains. Au bout du compte nous n’aurons pas encore compris les mathématiques, mais nous nous serons cultivés et amusés, même si nous n’avons pas résolu toutes les énigmes proposées.

POUR LA SCIENCE N° 541 / NOVEMBRE 2022 / 19

Par Gilles Pison

24 / POUR LA SCIENCE N° 541 / NOVEMBRE 2022 DÉMOGRAPHIE Officiellement, la population mondiale franchit le seuil de 8 milliards d’habitants ce 15 novembre. Il y a moins de cent ans, en 1927, nous n’étions que 2 milliards. Et demain ? Si on en croit le scénario central des Nations unies, nous devrions compter 9,7 milliards d’habitants en 2050 puis 10,4 en 2075 avant de voir la population se stabiliser et même diminuer légèrement à l’horizon de 2100. L’avenir est-il écrit ? Nous sommes 8 milliards…

0 0Milliards d’humains 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

POUR LA SCIENCE N° 541 / NOVEMBRE 2022 / 25 et après ? © Arthimedes/Shutterstock source des courbes : ONU 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1927 1800 1960 1974 1987 1999 2011 1900 2000 2100 1 2 3 4 5 6 7 8 210020752000 1999 2011 2022 6 7 10,4 8,4 10,4 12,6 14,8 7 8 PROJECTION ONU 2022 Scénario haut Scénario moyen Scénario bas

L’ESSENTIEL

> L’agroécologie entend apporter une réponse au double enjeu d’une production alimentaire suffisante et d’un usage durable des ressources naturelles, compatible avec les aléas induits par le changement climatique.

> Elle associe des pratiques culturales parfois anciennes à des connaissances issues de recherches récentes en agronomie (polyculture, recours accru aux légumineuses, utilisation

de substrats mycorhiziens…), en visant l’abandon des engrais azotés de synthèse et des pesticides.

> La transition de l’agriculture conventionnelle, fortement dépendante des énergies fossiles, à l’agroécologie, exigeante en main-d’œuvre, suppose une transformation en profondeur des modèles économiques agricoles dominants.

L’AUTEUR

MARC DUFUMIER agronome, professeur émérite d’agriculture comparée et développement agricole à AgroParisTech, spécialiste des agricultures des pays du Sud

© MarekZatko/Shutterstock

AGRONOMIE

© Alexandre Laprise/Shutterstock

Quelle agriculture pour nourrir l’humanité demain ?

Comment se passer des engrais et des pesticides issus de l’industrie chimique, revitaliser les sols et s’assurer que les agriculteurs pourront nourrir le monde ? C’est l’ambition de l’agroécologie.

MARC DUFUMIER (à gauche) est agronome, professeur émérite d’agriculture comparée et développement agricole à AgroParisTech, spécialiste des agricultures des pays du Sud.

GILLES PISON (à droite) professeur émérite au Muséum national d’histoire naturelle, conseiller de la direction de l’Institut national d’études démographiques.

La tension sur les ressources alimentaires n’est pas une question de croissance démographique

La « ferme Terre » est à même de produire suffisamment de nourriture pour une humanité comptant 10 milliards d’individus, disent les agronomes. Mais cette perspective n’efface pas les inquiétudes, et nombreux sont ceux qui voient dans la croissance démographique le socle des crises environnementales, climatiques et agraires. Comment se lient futur démographique et futur alimentaire ? L’analyse croisée de Gilles Pison et Marc Dufumier.

@ Portraits : Julien de Fontenay

40 / POUR LA SCIENCE N° 541 / NOVEMBRE 2022

AGROÉCOLOGIE

Alors que les récentes projections démographiques de l’ONU montrent quelles dynamiques vont suivre les différentes régions de la planète d’ici à la fin du siècle, l’avenir du système alimentaire mondial revient sur l’agenda, la production et la distribution des denrées étant bouleversées par les extrêmes climatiques et la guerre en Ukraine. Le lien se resserre-t-il à nouveau entre le futur démographique et le futur agricole ?

Marc Dufumier : La question revient, en effet : pourra-t-on nourrir effectivement cette population croissante dans les vingt-huit années qui viennent ? C’est une inquiétude très réelle. À mon avis, elle est exagérée. Oui, la population à nourrir va être plus nombreuse. Dans plusieurs pays autrefois dits « émer gents », la consommation de viande augmente. Et comme il faut entre trois et dix calories végétales pour fabriquer une calorie animale, on peut estimer que dans les vingt-huit années qui viennent, la demande en production végé tale destinée à l’alimentation humaine et ani male va sans doute doubler. C’est un ordre de grandeur. Il est utile cependant de rappeler qu’il y a pléthore de nourriture sur le marché mondial. Si aujourd’hui entre 700 et 800 millions de gens ont faim, ne disposant pas de 2 400 kilo calories par jour – l’énergie nécessaire pour vivre, travailler, se déplacer… – et si 1 milliard de personnes souffrent de carence nutrition nelle, ça n’a rien à voir avec un manque de

nourriture disponible. Ces gens-là sont des gens très pauvres qui ne parviennent pas à se procurer une alimentation présente en quan tité suffisante, mais que seules des personnes plus riches peuvent se procurer. S’ajoute à cela le fait que, selon les pays, de 20 à 25 % de la nourriture disponible part à la poubelle, soit parce que la date de péremption a été passée, soit parce que les grandes et moyennes sur faces jettent ce qui ne répond pas à leurs cri tères d’aspect, de calibre… S’il y a des gens qui fréquentent les Restaurants du cœur et banques alimentaires en France, ça n’a rien à voir avec le fait que la France n’aurait pas assez de lait, de viande… Même chose au Brésil. Des personnes qui autrefois désherbaient les champs ont été remplacées par des produits désherbants, ont rejoint des bidonvilles, avec un pouvoir d’achat minime, faute d’emploi. Et voilà que le soja ou le maïs, abondants au Brésil, ne sont pas achetés par des Brésiliens pauvres qui ont faim, mais pour des usines d’aliments pour bétail, qui alimentent nos cochons. Du maïs ou de la betterave servent à produire de l’éthanol, et l’huile de colza du die sel. Des gens ont faim, aussi, parce qu’ils ne peuvent acheter la production qui sert à abreu ver nos véhicules.

La question de l’avenir de l’alimentation est donc, pour vous, d’abord une question d’inégalités de revenus à l’échelle mondiale ? M. D. : Oui. Et l’inégalité de revenus à l’échelle mondiale, c’est un rapport de 1 à 200, si on fait des comparaisons à l’échelle de pays. La femme qui repique du riz à la main, à Madagascar ou ailleurs, qui n’a accès à aucun engrais, ni organique ni de synthèse, ne peut pas repiquer plus de 0,5 hectare dans l’année. Le rendement ne dépasse pas 1 tonne par hec tare. Ça nous fait du 500 kilos par actif et par an. Le concurrent dans l’Arkansas, c’est une surface de 100 hectares en semis direct, un ren dement de 5 tonnes à l’hectare : c’est 500 tonnes par actif et par an. Comme pour produire ces 500 tonnes, on a consommé des engrais, des carburants, des pesticides, on a usé des trac teurs et des moissonneuses-batteuses, la valeur ajoutée de l’agriculteur ne représente qu’un cin quième de ce qui est produit. C’est un ordre de grandeur, pour le produit agricole brut. Mais ça fait quand même encore de l’ordre de 100 tonnes par actif et par an. La productivité du seul agri culteur de l’Arkansas est donc 200 fois plus élevée que celle de la femme qui repique du riz à la main. Or celle-ci, pour acheter des produits de première nécessité, est contrainte de vendre une partie de son riz. Et quand deux sacs de riz sont mis sur le marché mondial, le sien et celui de l’Arkansas, elle est contrainte, aujourd’hui, d’accepter le prix du marché mon dial et, par conséquent, une rémunération du

POUR LA SCIENCE N° 541 / NOVEMBRE 2022 / 41

L’ESSENTIEL

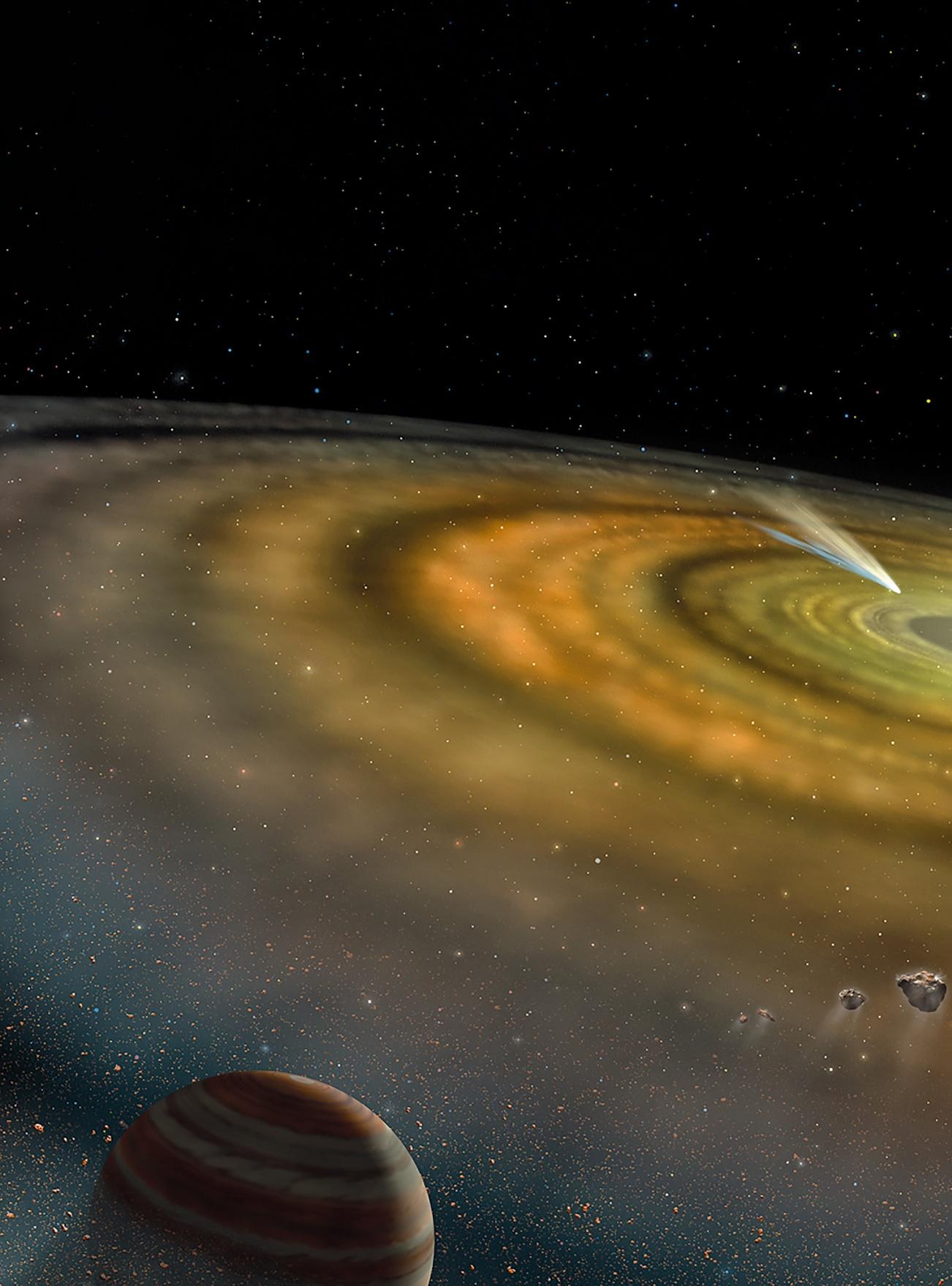

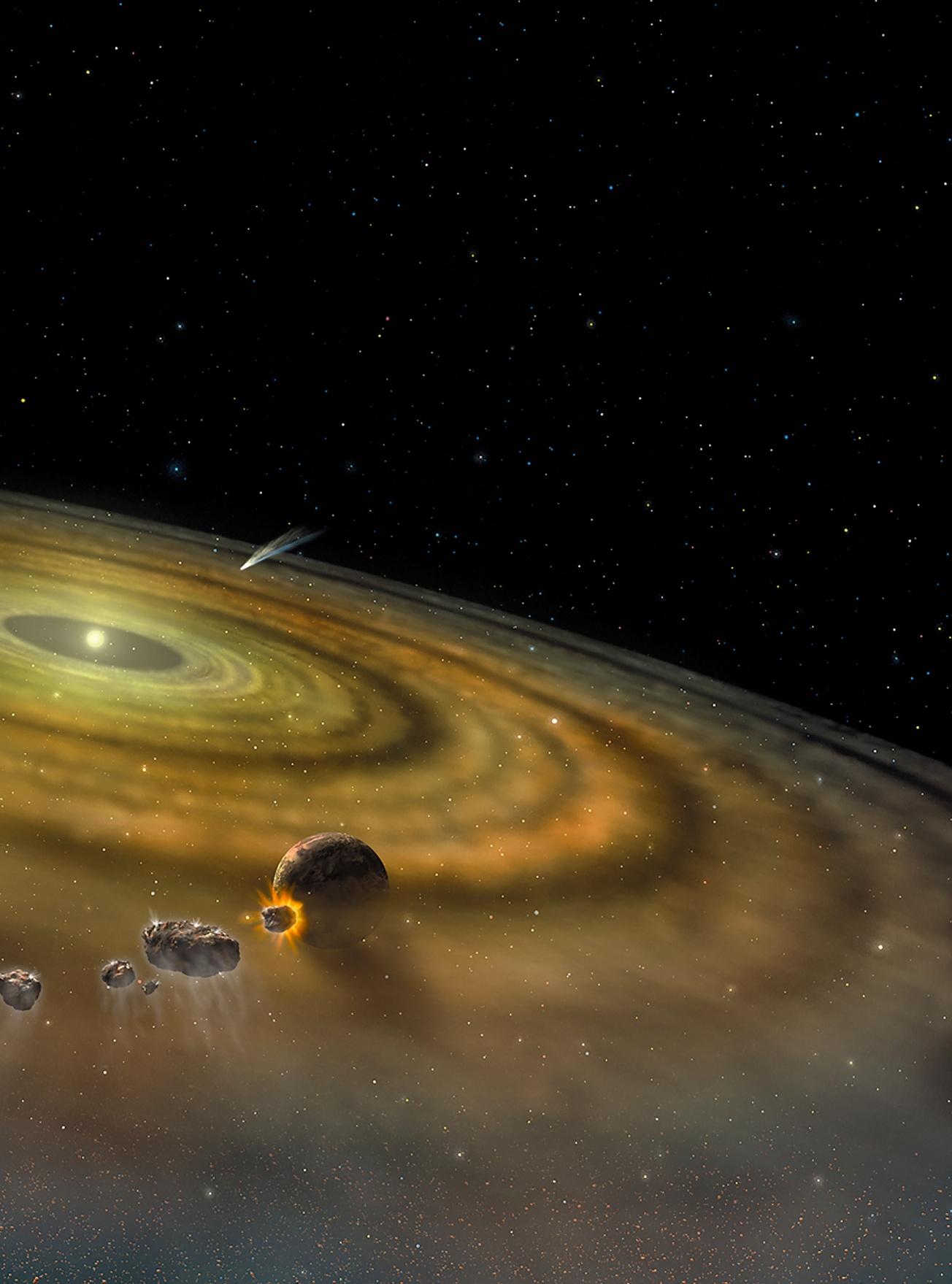

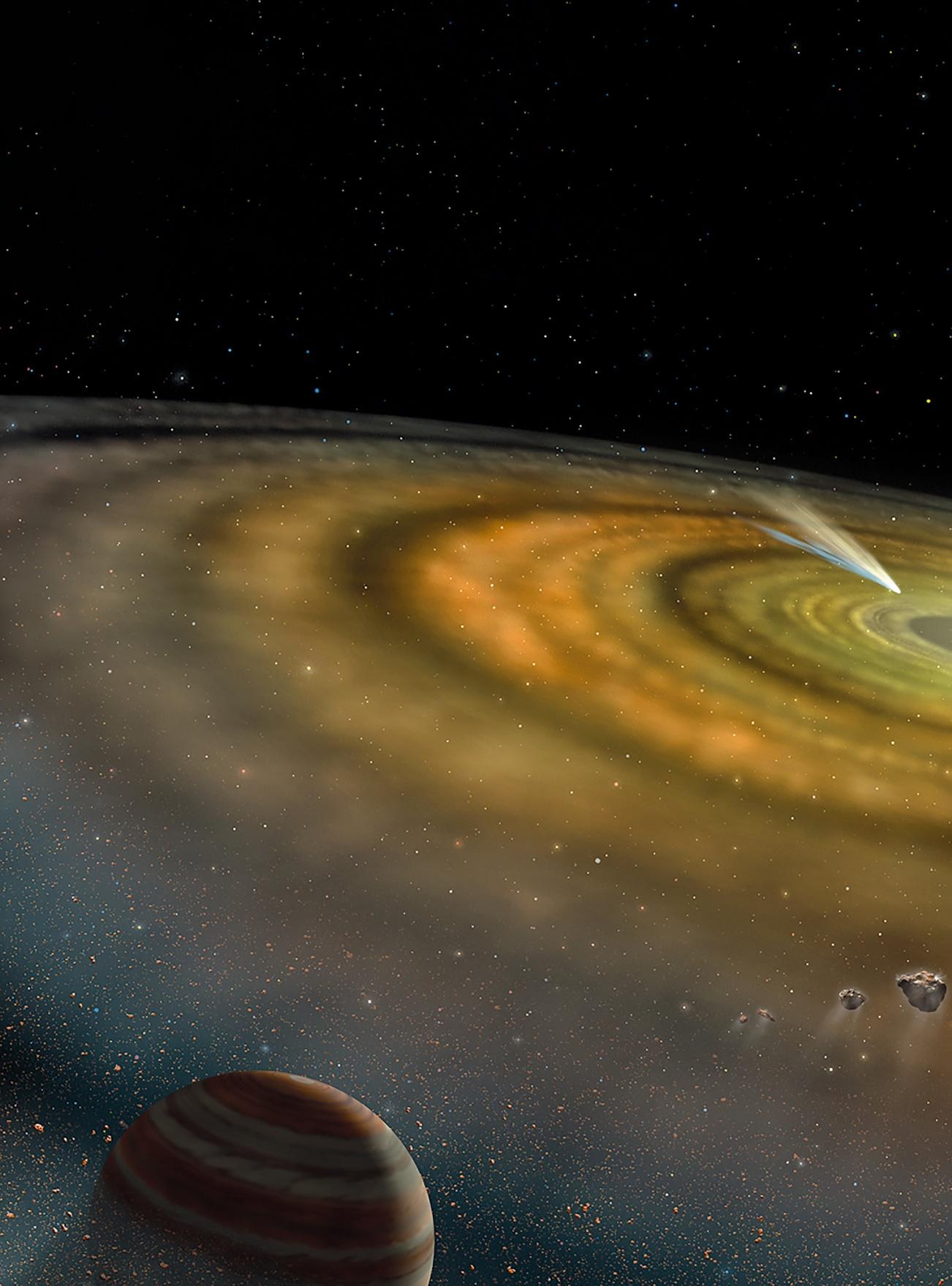

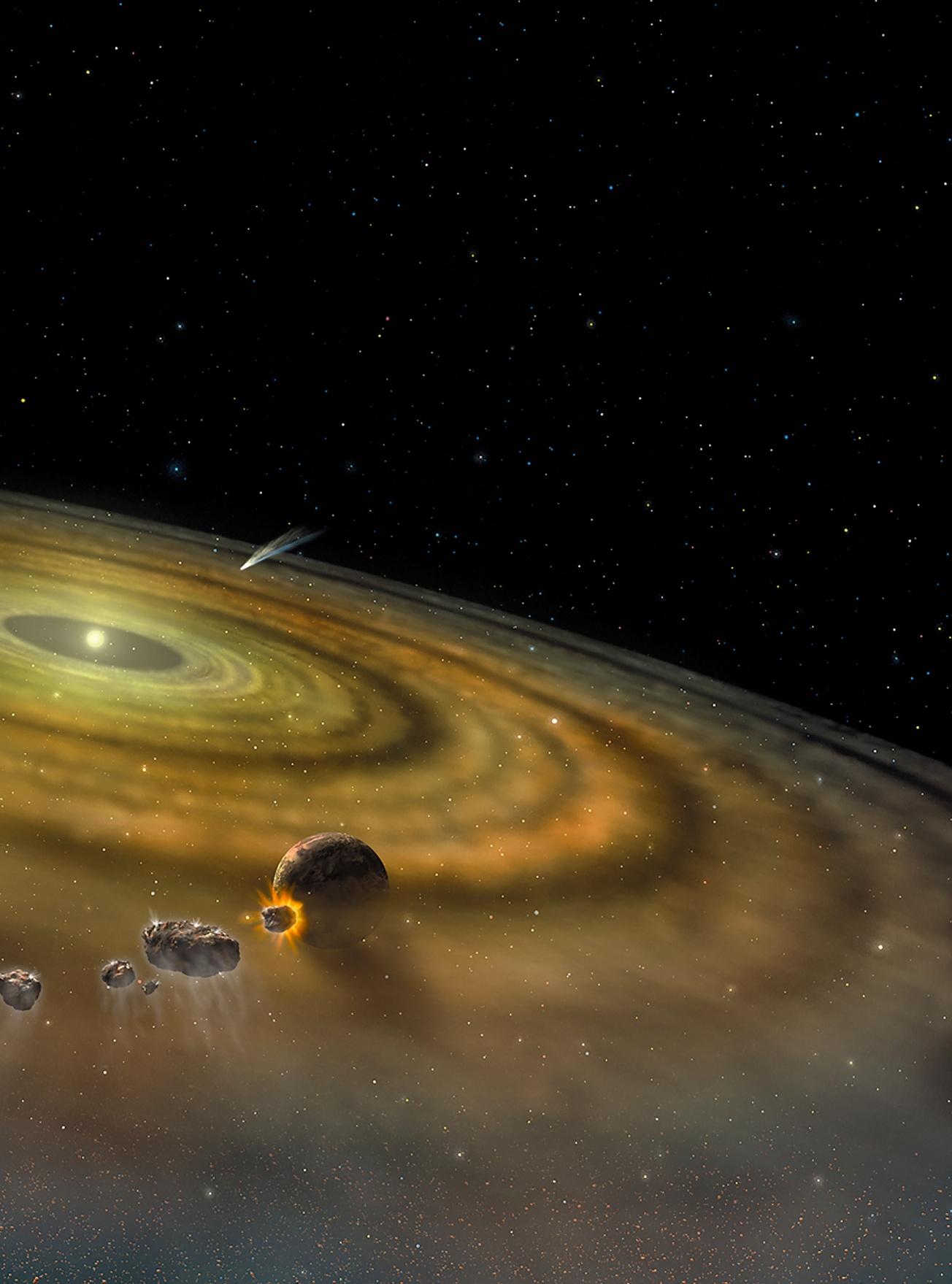

> Depuis une dizaine d’années, les observations contredisent les modèles imaginés dans les années 1970 pour décrire la formation des planètes.

> De nouvelles idées ont émergé ces dernières années, grâce auxquelles les astrophysiciens expliquent mieux comment

la dynamique du gaz et des poussières conduit à la formation des systèmes planétaires.

> Notamment, des scénarios indiquent que les géantes gazeuses ont migré à travers le Système solaire.

Ils élucident ainsi l’existence d’exoplanètes de type « Jupiters chauds ».

L’AUTRICE REBECCA BOYLE journaliste scientifique, notamment pour Scientific American et Quanta Magazine

46 / POUR LA SCIENCE N° 541 / NOVEMBRE 2022 ASTROPHYSIQUE

Nasa/Fuse/Lynette

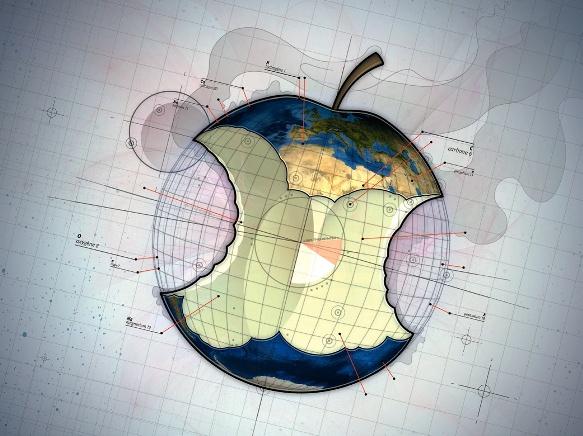

Réinventer la formation du Système solaire

L’observation

Le Soleil est

de planètes lointaines révèle que l’histoire du Système solaire est bien plus complexe qu’on ne le pensait. Les nouveaux scénarios reposent sur des ingrédients aussi variés que le gaz, les poussières, des galets et des migrations de planètes. POUR LA SCIENCE N° 541 / NOVEMBRE 2022 / 47

né dans un nuage de gaz et de poussières qui a pris la forme d’un disque. Dans ce dernier, de nombreux mécanismes d’accrétion, de collision, etc. ont contribué à forger les planètes.©

Cook

Un biais dans le moteur

Guillermo Andrade-Barroso, Patrick Maillé et Bruno Tuffin

Les

Qwant, Ecosia, DuckDuckGo, Bing, Google... Nous avons tous un mo teur de recherche préféré pour ac céder à des informations ou des services. Notre principal critère est son efficacité : sa capacité à fournir la bonne réponse à notre question. Mais ce moteur de recherche a une importante responsabilité : en sélec tionnant une réponse plutôt qu’une autre, il définit notre expérience du web ! Il est donc capital qu’il se base sur des critères objectifs et rationnels, non sur des intérêts privés ou des volontés idéologiques.

Quand on compose un mot-clé sur un moteur, on reçoit en retour une liste de liens vers des pages ou des contenus, liste supposée ordonnée selon des critères de pertinence. Quelle que soit l’ergonomie de la page de résultats, le premier lien a généralement une probabilité plus forte d’être « cliqué » que le second, celui-ci que le troisième, et ainsi de suite. Ainsi, non seulement la liste présentée a une impor tance, mais l’ordre également. Et force est de constater que, selon les moteurs utilisés, les réponses et leur arrangement varient ! Face à cette diversité, plusieurs interrogations se font jour, notamment : ces différences sont-elles néfastes ou au contraire utiles ? Ces différences sont-elles volontaires pour favoriser certains conte nus et orienter vers certains sites pour des raisons mercantiles, ou autres ? C’est bien la question des biais des moteurs de recherche qui est posée.

Pour la première question, une ré ponse semble a priori aller dans un sens positif : des choix distincts peuvent s’ex pliquer par des conceptions de perti nence différentes ou par une adéquation avec les spécificités de l’utilisateur par la connaissance de son historique, grâce par exemple aux célèbres cookies. La diver sité serait donc bénéfique et offrirait à l’usager la possibilité de choisir l’outil de

recherche le plus adapté à ses besoins, avec l’argument souvent invoqué par les moteurs eux-mêmes que tout utilisa teur n’est qu’à un clic de distance d’un nouveau prestataire s’il est mécontent. Néanmoins, pour déterminer une préfé rence quant à un moteur par rapport à un autre, une analyse comparée approfondie des résultats obtenus s’impose… et bien peu de personnes se livrent à cet exercice. De plus, le marché des moteurs est en fait

Ces résultats ont déclenché un débat sur la neutralité des moteurs de recherche similaire à celui portant sur la neutra lité du Net, selon laquelle n’importe quel contenu devrait être accessible dans les mêmes conditions. À l’origine des débats sur ladite neutralité : les fournisseurs d’accès étaient accusés de brider certains services et d’en favoriser d’autres, officiel lement pour des raisons de congestion. Que le réseau ne soit plus équitable a

peu compétitif, avec un Google représen tant plus de 92 % du marché en mai 2022.

NEUTRALITÉ ET NEUTRALITÉ

Ceci nous amène donc à la seconde question : les moteurs de recherche biaisent-ils leurs résultats ? Et cela a-t-il une incidence sur l’utilisation du réseau inter net tout entier ? Cette question s’est retrou vée sous les feux des projecteurs, notam ment quand Adam Raff, le cofondateur de la société de comparaison de prix Foundem, s’est plaint en 2009 que son site était sys tématiquement mal classé par Google, ce dernier favorisant ses propres services et portant ainsi atteinte à la concurrence. Des études détaillées confirmeraient ces soupçons (voir la figure page III).

soulevé de nombreuses inquiétudes sur l’avenir de l’Internet et de possibles freins à l’innovation qu’il permet. Depuis, en Europe notamment, la neutralité du Net est protégée par la loi et surveillée par les régulateurs de télécommunication, et en France par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep).

Mais les problèmes d’accessibilité, nous l’avons vu, ne sont pas seulement liés à la qualité des fournisseurs Internet : les moteurs de recherche jouent aussi un rôle qu’il ne faudrait pas minimiser, au point que certains espèrent les voir ré gulés. Ce débat sur la neutralité des mo teurs est très sensible, plus encore que celui sur la neutralité du Net. Précisons

I / POUR LA SCIENCE N° 541 / NOVEMBRE 2022

CAHIER PARTENAIRE

moteurs de recherche sur Internet sont accusés de biaiser leurs résultats afin de favoriser leurs propres services. Un tel soupçon a déclenché le débat, sensible, sur leur neutralité. Peut-on mettre en évidence ces biais et quantifier leur impact ?

Un moteur de recherche a une importante responsabilité : il définit notre expérience du web !

Interstices est la revue scientifique en ligne éditée par Inria (Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique), avec ses partenaires. Ses articles sont rédigés par des scientifiques et couvrent un large panorama de la recherche en informatique et mathématiques appliquées, donnant des clés pour comprendre les enjeux liés au numérique. Interstices est en libre accès sur https://interstices.info

donc que notre but n’est pas d’influencer le lecteur, chacun étant libre de son opi nion, mais seulement de lui prodiguer des conseils.

METTRE EN ÉVIDENCE DES BIAIS

Établir qu’un fournisseur d’accès Internet n’est pas neutre est ardu. Prouver ou

étudier les biais d’un moteur pour une recherche donnée est probablement en core plus complexe ! En effet, une telle étude requiert une définition objective de ce qu’est la qualité d’une réponse à une recherche. Une telle tâche est difficile, car comment définir la pertinence d’un résultat, et pourquoi y aurait-il une seule notion possible et adéquate ?

Ce problème peut paraître insoluble. Nous nous y sommes néanmoins atta qués à travers l’action exploratoire Inria Snide. L’option que nous avons suivie est de récolter les résultats d’une quinzaine de moteurs (voir la figure page IV) pour y repérer d’éventuels résultats aberrants fournis par l’un par rapport à ceux des autres. Ce ne serait en aucun cas une

POUR LA SCIENCE N° 541 / NOVEMBRE 2022 / II

© smx12/Shutterstock

Les moteurs de recherche les plus courants comportent des risques de biais. L’action exploratoire Inria Snide les a testés.

L’ESSENTIEL

> La puissance de catalyse du palladium, métal rare et coûteux, est au cœur de nombreuses réactions indispensables à l’industrie pharmaceutique.

> Récemment, une équipe chinoise a annoncé avoir développé une méthode d’assemblage de liaisons carbone-carbone, une réaction essentielle, se passant de palladium.

> La communauté des chimistes a finalement montré que des traces infimes de palladium, difficiles à repérer, expliquaient en fait la réaction. Se libérer du précieux catalyseur reste une gageure.

L’AUTRICE

La malédiction du palladium

Grâce à la catalyse au palladium, l’industrie chimique est aujourd’hui capable de synthétiser des molécules complexes, essentielles à la production de médicaments. S’il est devenu indispensable, le palladium est aussi rare, très coûteux et toxique. Les chimistes multiplient les efforts pour s’en passer – jusqu’ici sans succès.

Ilest difficile de trouver sur Terre un endroit sans palladium. Le métal blanc argenté est un composant clé des pots catalytiques installés sur 1,4 milliard de voitures, qui relarguent des flocons de palladium dans l’atmosphère. À cette pollution s’ajoute celle issue d’autres sources – des mines par exemple. Des traces de palla dium sont présentes dans les régions les plus reculées de la planète, depuis l’Antarctique jusqu’à la calotte glaciaire du Groenland.

palladium sont si importantes que les décou vreurs de certaines d’entre elles, parmi les plus décisives, ont partagé un prix Nobel en 2010.

Mais, en dépit de la polyvalence du palla dium, les chimistes tentent de s’en affranchir.

Ce métal est plus cher que l’or et les molécules qui en contiennent peuvent être extrêmement toxiques pour les humains et l’environnement.

Cet article est la traduction de Why chemists can’t quit palladium, publié sur Nature.com le 14 juin 2022.

Le palladium est également presque indis pensable pour fabriquer des médicaments. En effet, les catalyseurs à base de palladium ont une capacité à favoriser l’assemblage des liai sons carbone-carbone inégalée, et ces réactions chimiques sont primordiales pour la synthèse de molécules organiques, en particulier celles utilisées dans les médicaments. « Tous les pro duits pharmaceutiques que nous fabriquons ont nécessité une étape de catalyse assistée par du palladium, à un moment ou à un autre », observe Per-Ola Norrby, un chercheur en phar maceutique chez AstraZeneca à Göteborg, en Suède. Les réactions catalysées avec du

Les industriels doivent éliminer toutes les traces de palladium de leurs produits et mettre au rebut les déchets de façon appropriée, ce qui ajoute des coûts.

Thomas Fuchß, un chimiste de la compagnie Merck, spécialisé en sciences de la vie à Darmstadt, en Allemagne, donne l’exemple d’une réaction pour préparer 3 kilogrammes d’une molécule de médicament, pour laquelle les ingrédients coûtent 250 000 dollars. Le cata lyseur au palladium ajoute 100 000 dollars, et purifier le produit pour en retirer le palladium encore 30 000 dollars.

Trouver des solutions non toxiques per mettrait de réduire les impacts environne mentaux des déchets et d’orienter l’industrie vers des réactions « plus vertes », suggère

58 / POUR LA SCIENCE N° 541 / NOVEMBRE 2022

ARIANA REMMEL journaliste scientifique, collaboratrice régulière de Nature, éditrice à Chemical & Engineering News

CHIMIE

Le palladium, élément chimique de numéro atomique 46 (symbole Pd), se présente à température ambiante sous la forme d’un solide gris-argenté. Ce métal léger possède une très forte affinité pour l’hydrogène, et d’excellentes propriétés catalytiques.

POUR LA SCIENCE N° 541 / NOVEMBRE 2022 / 59 © Science Photo Library

L’ESSENTIEL

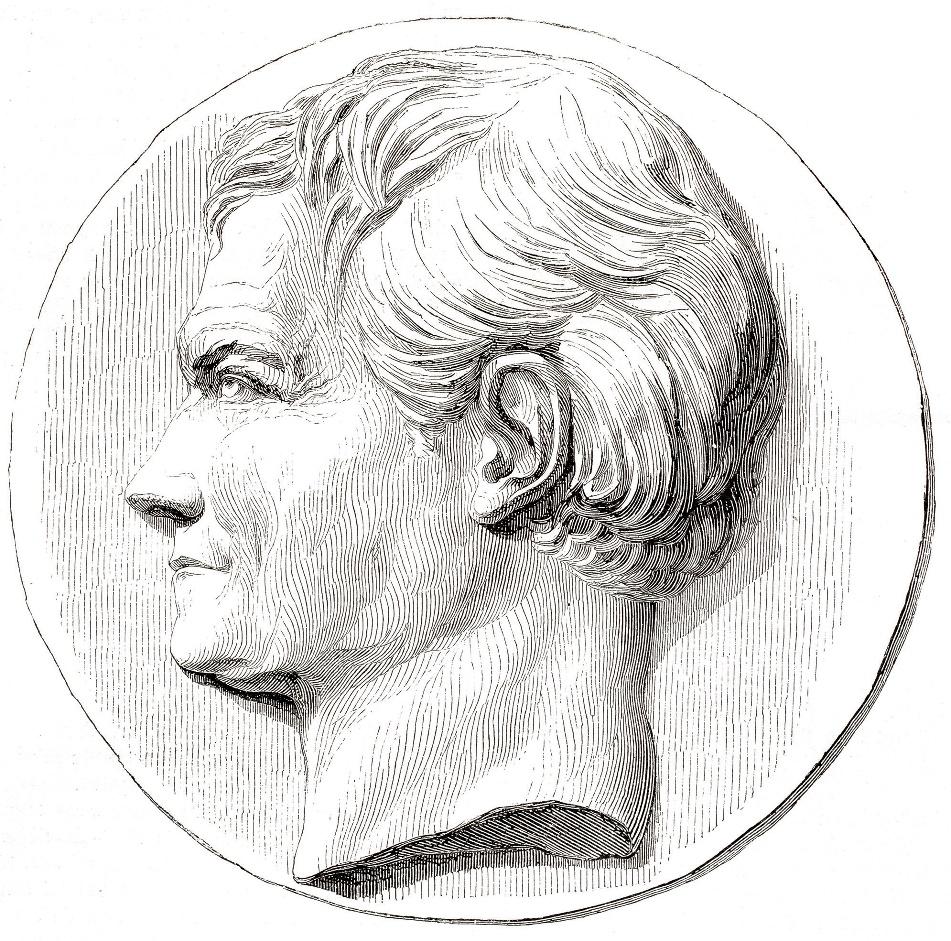

> Au début du xixe siècle, le jeune Henri-Marie Ducrotay décida de se consacrer à l’histoire naturelle après avoir assisté à un cours du naturaliste Georges Cuvier.

> Auteur de divers travaux, dont la classification des mammifères utilisée aujourd’hui, il succéda en 1832 à Cuvier à la chaire d’anatomie comparée.

> Monarchiste légitimiste, catholique traditionaliste et fixiste, il était réputé pour son mauvais caractère et avait peu d’alliés.

> Mais le mot qu’il proposa en 1822 pour décrire « la science qui s’occupe des corps organisés fossiles » s’imposa… et celle-ci fournit nombre d’arguments en faveur de l’évolution du vivant.

L’AUTEUR

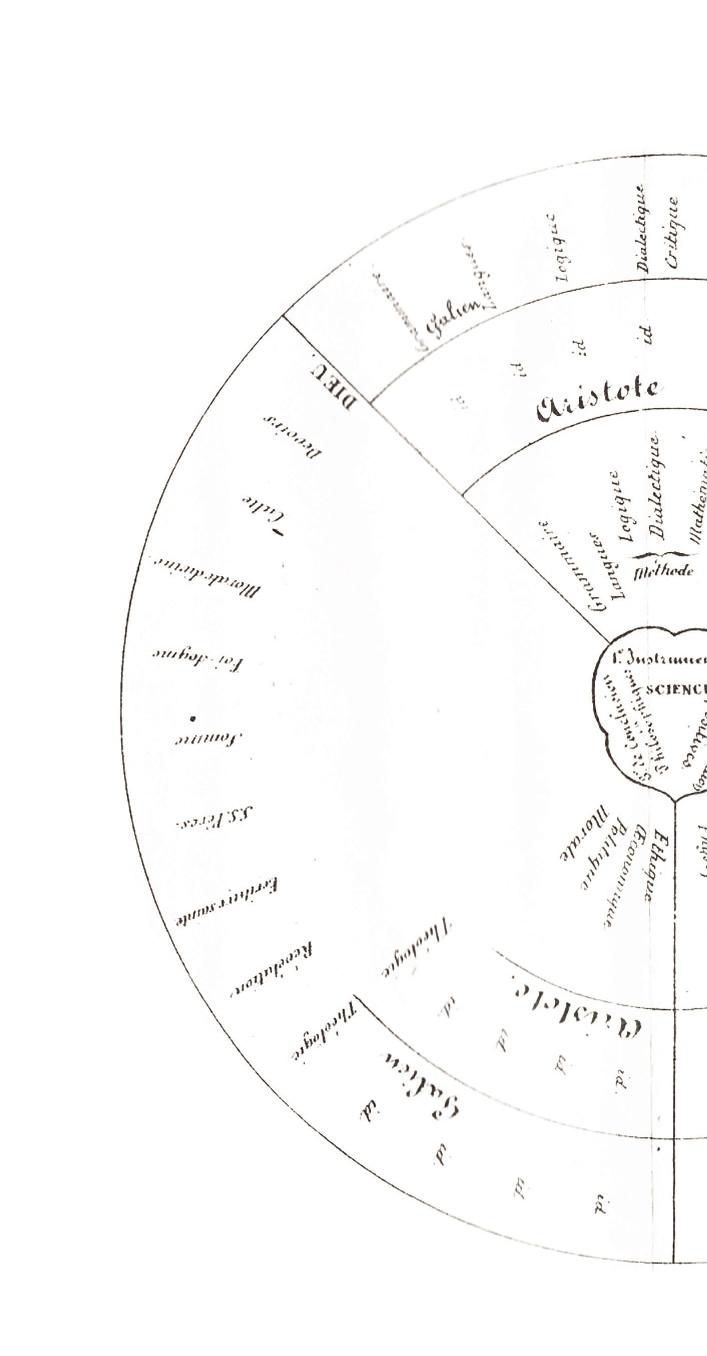

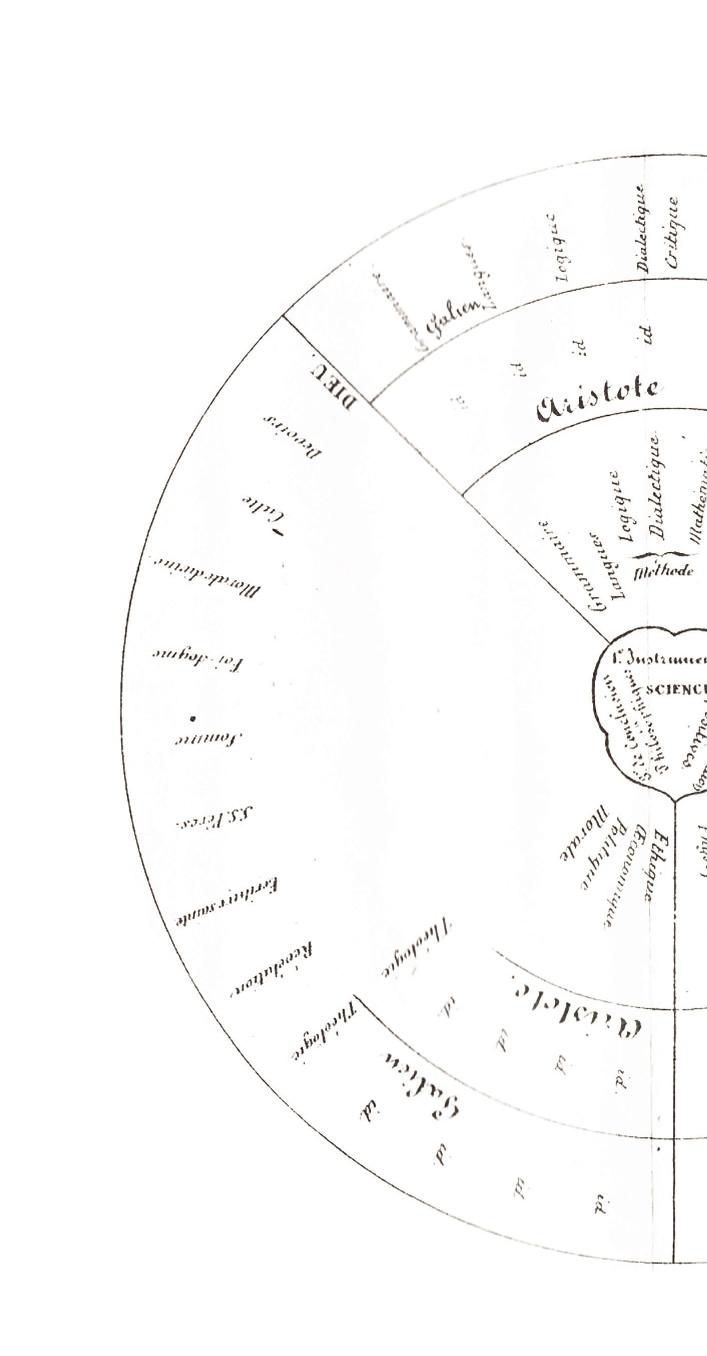

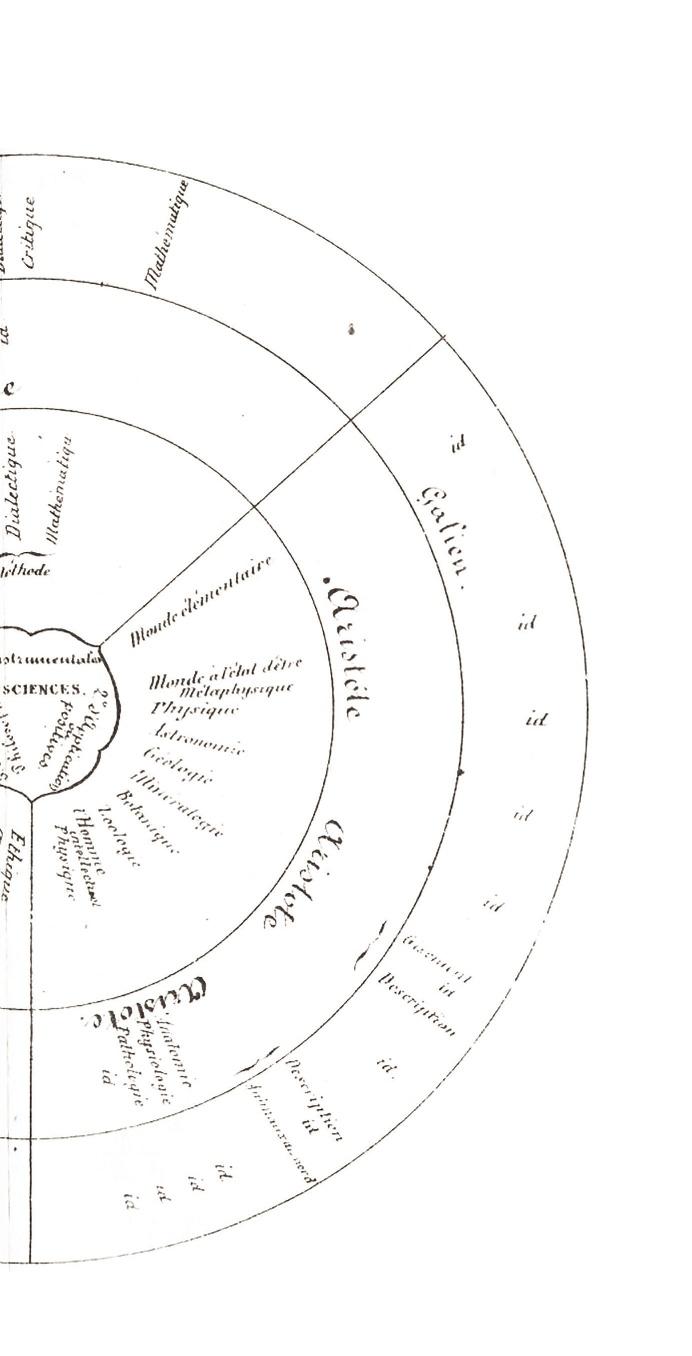

Et Henri-Marie Ducrotay de Blainville inventa la paléontologie

L’histoire des sciences est parsemée de figures pittoresques… mais pas toujours sympathiques. C’est le cas de celui à qui l’on doit l’invention du nom « paléontologie », qui marque symboliquement la naissance de la discipline, il y a deux cents ans.

Iln’est généralement pas facile de nom mer le père (ou la mère) d’une disci pline scientifique, ni de déterminer sa date de naissance. La paléontologie émerge sur des bases assez solides dans la dernière décennie du xviiie siècle. En France, on évoque volontiers Georges Cuvier qui, en s’appuyant sur sa connaissance de l’ana tomie comparée, démontre de façon irréfutable que d’innombrables espèces ont disparu au cours des temps géologiques. En Angleterre, on peut penser à William Smith qui montre com ment la succession des fossiles peut permettre une datation relative des couches géologiques. Mais ni Cuvier ni Smith ne se sont considérés comme des paléontologues – le mot n’a été proposé qu’en 1822, alors qu’ils avaient déjà bien avancé dans leurs carrières respectives.

On le doit à Henri-Marie Ducrotay de Blainville, un anatomiste et zoologue normand qui fut un assez singulier personnage.

UN ARISTOCRATE NORMAND AU CARACTÈRE OMBRAGEUX

Blainville naît le 12 septembre 1777 à Arques (aujourd’hui Arques-la-Bataille), tout près de Dieppe. On y voit encore sa maison natale, une belle demeure à colombages. Sa famille fait partie de la noblesse locale, ce qui va influer sur son destin : en tant que fils cadet, la tradition l’oriente vers une carrière dans l’armée. De fait, il est envoyé à l’académie mili taire de Beaumont-en-Auge, près de Honfleur. Mais survient la Révolution. De façon un peu rocambolesque : le jeune Henri se serait échappé de l’académie pour trouver refuge sur

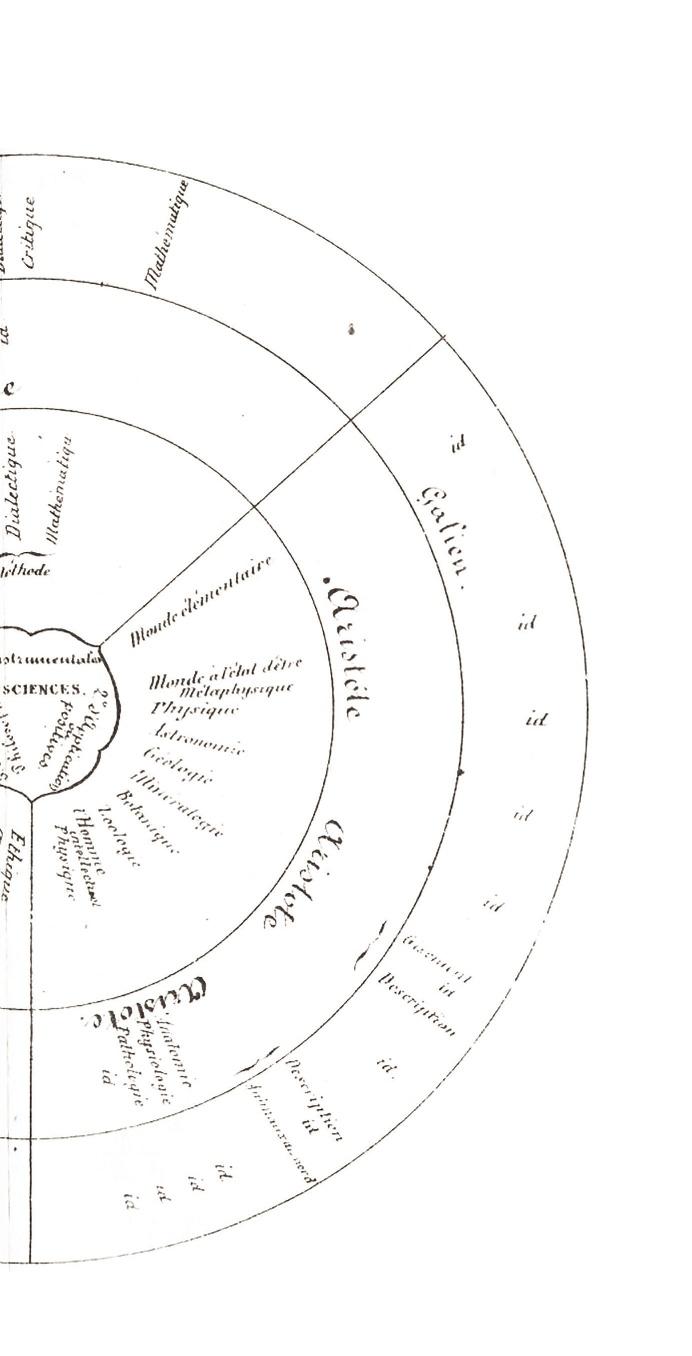

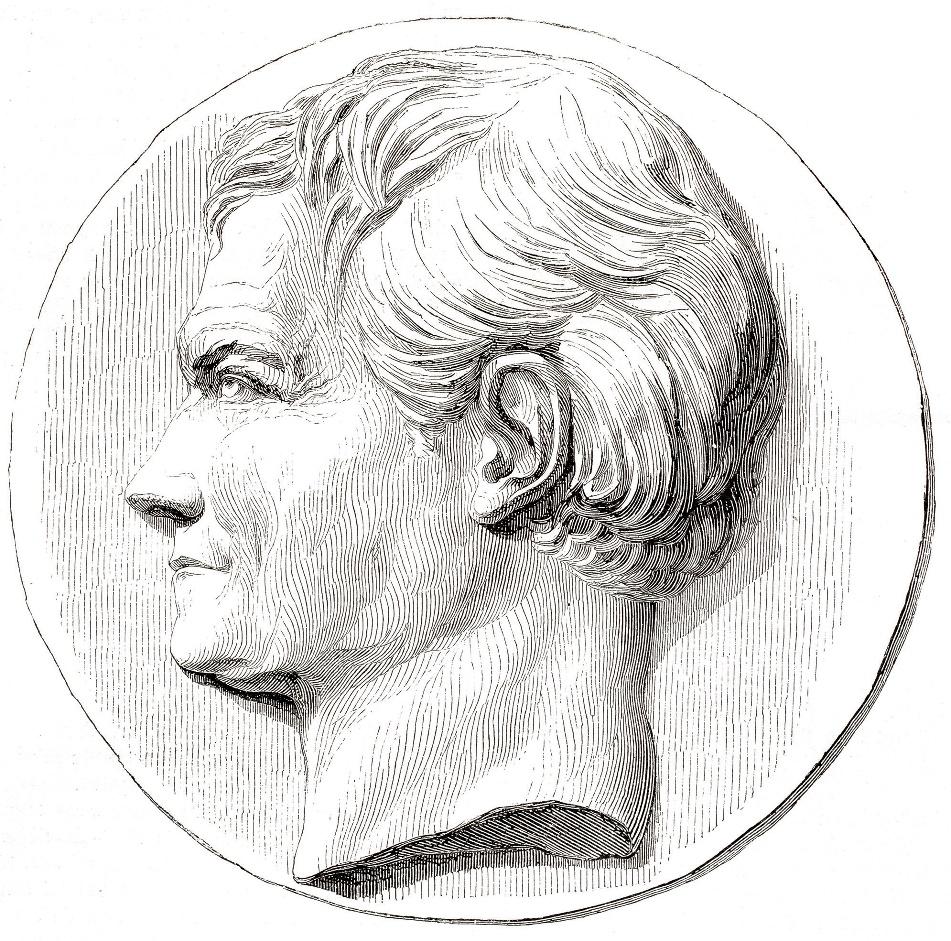

Il y a deux cents ans, le zoologiste Henri-Marie Ducrotay de Blainville (1777-1850, en médaillon) utilisa pour la première fois le mot « palaeontologie », dans le Journal de physique, de chimie et d’histoire naturelle (ci-contre le passage un peu sybillin où il apparaît).

En filigrane on distingue le « cercle des connaissances divines et humaines », tiré de l’Histoire des sciences de l’organisation et de leurs progrès comme base de la philosophie (1845), où, avec un certain abbé Maupied, il attaque la philosophie des Lumières.

72 / POUR LA SCIENCE N° 541 / NOVEMBRE 2022 HISTOIRE DES SCIENCES

ERIC BUFFETAUT directeur de recherche émérite au CNRS, ENS Paris

POUR LA SCIENCE N° 541 / NOVEMBRE 2022 / 73 © BIU Santé Médecine, CIPB1121 (LO 1.0) ; définition de palaeontologie : © Cliché E. Buffetaut ; cercle des connaissances : © Marzolino/Shutterstock

L’AUTEUR

JEAN-PAUL DELAHAYE professeur émérite à l’université de Lille et chercheur au laboratoire Cristal (Centre de recherche en informatique, signal et automatique de Lille)

LES RUSES ET SUPER-RUSES DE JUNIPER GREEN

Amusant et facile dans certaines versions, le jeu Juniper Green demande de l’astuce pour les cas difficiles. Sa solution générale vient d’être publiée.

Jean-Paul Delahaye a notamment publié : Au-delà du Bitcoin. Dans l’univers de la blockchain et des cryptomonnaies Dunod, 2022.

Le jeu Juniper Green porte le nom de l’école à Édimbourg, en Écosse, où enseignait son inventeur, Rob Porteous. Le mathématicien Ian Stewart en a présenté les règles dans Pour la Science en juillet 1997. Fondé sur les notions de diviseurs et de multiples, le jeu est un précieux outil pédagogique pour aider les élèves à maîtriser l’arithmétique. Il leur enseignera aussi la notion de stratégie gagnante.

En 2022, Julien Lemoine, un professeur de mathématiques passionné de jeux, dont cette rubrique a déjà mentionné plusieurs exploits, en a proposé une solution définitive. Il l’a trouvée en utilisant un long calcul d’ordinateur, avant de découvrir que l’on pouvait résoudre le problème sans avoir recours à l’informatique. Il précise : « Dès le lendemain [du succès de son pro gramme d’ordinateur], je découvre une méthode élémentaire qui aurait pu m’économiser des dizaines d’heures de temps de calcul… mais je doute que j’aurais pu y penser sans me confron ter à la programmation et à l’observation des situations problématiques. » Concevoir des pro grammes est parfois utile pour se rendre compte… que l’on peut s’en passer !

Venons-en au jeu lui-même, d’abord dans sa version « facile ». On se donne un entier, par exemple 10, qui fixe le terrain de jeu constitué des entiers de 1 à 10. Le premier joueur, Alain,

choisit un des nombres du terrain de jeu, A, le second, Béatrice, indique un autre nombre B qui doit être un multiple ou un diviseur de A. Alain doit alors à son tour indiquer un nombre C, différent de A et B, diviseur ou mul tiple de B, etc. Le joueur qui ne peut plus jouer a perdu. Une série de coups pour n = 10 est par exemple : Alain joue 5, Béatrice 10, Alain 2, Béatrice 6, Alain 1, Béatrice 7. Les coups de Béatrice sont écrits en rouge tout au long de l’article. Cette séquence conduit Béatrice à gagner, puisque après le 7, Alain ne dispose plus d’aucune possibilité de jeu (voir l’encadré 1).

JUNIPER GREEN FACILE

Pour nous entraîner aux raisonnements stratégiques, analysons soigneusement le jeu Juniper Green facile dans le cas n = 6. Nous allons montrer que Béatrice est certaine de gagner si elle joue correctement.

• Si Alain commence par 1, Béatrice joue 5 et Alain a perdu car il ne peut plus jouer 1 (déjà joué) ni aucun des nombres 2, 3, 4, 6, puisqu’au cun n’est multiple ou diviseur de 5.

• Si Alain commence par 2, Béatrice joue 4, Alain est alors obligé de jouer 1, Béatrice joue 5 et Alain a perdu.

• Si Alain commence par 3, Béatrice joue 6, Alain doit alors jouer 1 ou 2. S’il joue 1, Béatrice

80 / POUR LA SCIENCE N° 541 / NOVEMBRE 2022 LOGIQUE & CALCUL P. 80 Logique & calcul P. 86 Art & science P. 88 Idées de physique P. 92 Chroniques de l’évolution P. 96 Science & gastronomie P. 98 À picorer

Au jeu Juniper Green facile, Alain commence à jouer en choisissant un nombre A entre 1 et n (n est fixé), Béatrice fait de même et choisit un autre nombre B entre 1 et n qui doit être un multiple ou un diviseur de A, etc. Les cases correspondant à une occupation antérieure sont interdites. Celui qui ne peut plus jouer a perdu.

Le déroulement de la partie est illustré par le cheminement d’un pion.

Nous présentons les raisonnements montrant qu’Alain perdra au jeu Juniper Green facile pour n = 4, 6 et 10.

Les coups de Béatrice sont en rouge. Puisque Juniper Green difficile n’est que l’obligation supplémentaire pour Alain de jouer un nombre pair au premier coup, si nous ne retenons que les cas pairs ci-dessous, nous savons qu’Alain perd à Juniper Green difficile pour n = 4, 6 et 10 si Béatrice joue correctement.

Pour n = 4

Cas 1. Alain commence par jouer 1. Béatrice réplique par 3 Alain a perdu.

Cas 2. Alain commence par jouer 2. Béatrice réplique par 4 Alain doit jouer 1, Béatrice réplique par 3. Alain a perdu.

Cas 3. Alain commence par jouer 3. Béatrice réplique par 1 Si Alain joue 2, Béatrice joue 4 et Alain a perdu. Si Alain joue 4, Béatrice joue 2 et Alain a perdu.

Cas 4. Alain commence par jouer 4. Béatrice réplique par 2. Alain doit jouer 1, Béatrice joue 3. Alain a perdu.

Pour n = 6

Cas 1. Alain commence par jouer 1. Béatrice réplique par 5 Alain a perdu.

Cas 2. Alain commence par jouer 2. Béatrice réplique par 4

Alain doit jouer 1, Béatrice réplique par 5. Alain a perdu.

Cas 3. Alain commence par jouer 3. Béatrice réplique par 6.

Le déroulement est alors 2

ou

ou 4

ou 6

et dans tous les cas, Alain a perdu.

Cas 6. Alain commence par jouer 6. Béatrice réplique par 3

Alain joue 1, Béatrice joue 5 et gagne.

Pour n = 10

Cas 1. Alain commence par jouer 1. Béatrice réplique avec 7 et gagne.

Cas 2. Alain commence par jouer 2. Béatrice réplique par 6 Ensuite, qu’Alain choisisse 1 ou 3, Béatrice le fait perdre selon les déroulements 1

3

7

Cas 3. Alain commence par jouer 3. Béatrice réplique par 9, Alain doit jouer 1, Béatrice joue 7 et gagne.

Cas 4. Alain commence par jouer 4. Béatrice réplique par 8 Alain doit alors jouer 1 ou 2, mais perd dans les deux cas :

Cas 5. Alain commence par jouer 5. Béatrice réplique par 10

dans tous les déroulements, Alain perd : 1

ou

5 et Alain a perdu dans les deux cas.

Cas 4. Alain commence par jouer 4. Béatrice réplique par 2

Alain peut alors jouer 1 ou 6, mais perd dans les deux cas : 1

5

Cas 5. Alain commence par jouer 5. Béatrice réplique par 1

Les déroulements sont alors : 2

4

2

Cas 6. Alain commence par jouer 6. Béatrice réplique par 2 Puis, dans tous les déroulements, Alain perd :

Julien Lemoine m’a fait remarquer que la stratégie de Béatrice pour faire perdre Alain est facile : Béatrice associe les nombres par paires

Alain joue 7. Béatrice

POUR LA SCIENCE N° 541 / NOVEMBRE 2022 / 81

⇒ 4 ⇒ 1 ⇒ 5

1 ⇒

⇒ 5 ou 6 ⇒ 3 ⇒ 1 ⇒

⇒

3 ⇒ 6 ⇒ 2 ⇒ 4

⇒ 2 ⇒ 6 ⇒ 3

⇒ 3

⇒

ou

⇒ 9 ⇒ 1 ⇒ 7.

1 ⇒ 7 ou 2 ⇒ 6 ⇒ 1 ⇒ 7 ou 2 ⇒ 6 ⇒ 3 ⇒ 9 ⇒ 1 ⇒ 7

Et

⇒ 7 ou

⇒ 6 ⇒ 1 ⇒ 7 ou 2 ⇒ 6 ⇒ 3 ⇒ 9 ⇒ 1 ⇒ 7.

1 ⇒ 7 ou 4 ⇒ 8 ⇒ 1 ⇒ 7 ou 8 ⇒ 4 ⇒ 1 ⇒ 7 ou 10 ⇒ 5 ⇒ 1 ⇒ 7 Cas 7.

joue 1. Alain peut alors jouer 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. À chaque fois Béatrice a une réplique gagnante : 2 ⇒ 6 ⇒ 3 ⇒ 9 ou 3 ⇒ 9 ou 4 ⇒ 8 ⇒ 2 ⇒ 6 ⇒ 3 ⇒ 9 ou 5 ⇒ 10 ⇒ 2 ⇒ 6 ⇒ 3 ⇒ 9 ou 6 ⇒ 2 ⇒ 4 ⇒ 8 ou 6 ⇒ 2 ⇒ 8 ⇒ 4 ou 6 ⇒ 2 ⇒ 10 ⇒ 5 ou 8 ⇒ 4 ⇒ 2 ⇒ 6 ⇒ 3 ⇒ 9 ou 9 ⇒ 3 ⇒ 6 ⇒ 2 ⇒ 4 ⇒ 8 ou 9 ⇒ 3 ⇒ 6 ⇒ 2 ⇒ 8 ⇒ 4 ou 9 ⇒ 3 ⇒ 6 ⇒ 2 ⇒ 10 ⇒ 5 ou 10 ⇒ 5 Cas 8. Alain joue 8. Béatrice réplique par 4 et Alain perd par 1 ⇒ 7 ou 2 ⇒ 6 ⇒ 1 ⇒ 7 ou 2 ⇒ 6 ⇒ 3 ⇒ 9 ⇒ 1 ⇒ 7 Cas 9. Alain joue 9 et Béatrice gagne à tous les coups en répliquant par 3 : 3 ⇒ 1 ⇒ 7 ou 3 ⇒ 6 ⇒ 2 ⇒ 1 ⇒ 7 ou 3 ⇒ 6 ⇒ 2 ⇒ 4 ⇒ 8 ⇒ 1 ⇒ 7 ou 3 ⇒ 6 ⇒ 2 ⇒ 8 ⇒ 4 ⇒ 1 ⇒ 7 ou 3 ⇒ 6 ⇒ 2 ⇒ 10 ⇒ 5 ⇒ 1 ⇒ 7 Cas 10. Alain joue 10 et Béatrice gagne en répliquant par 5 : 10 ⇒ 5 ⇒ 1 ⇒ 7

1-7, 2-6, 3-9, 4-8, 5-10 et, à chaque fois qu’Alain joue l’un des nombres, Béatrice réplique en jouant l’autre nombre de la paire. Proposez à vos amis de commencer et appliquez cette méthode facile à mémoriser. Vous gagnerez à tous les coups ! 1 JUNIPER GREEN FACILE POUR N = 4, 6 ET 10 1 2 3 4 6 7 8 9 Alain commence et joue 5 Béatrice joue 10 (5 × 2= 10) Alain joue 2 (10/5 = 2) Béatrice joue 6 (2 × 3 = 6) Alain joue 1 (6/6 = 1) Béatrice joue 7 (1 × 7 = 7) et gagne ? 5 10 1 2 3 4 6 7 8 9 5 10 1 2 3 4 6 7 8 9 5 10 10 1 2 3 4 6 7 8 9 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 7 8 910 7 8 9 106 6

86 / POUR LA SCIENCE N° 541 / NOVEMBRE 2022 ART & SCIENCE

© Artepics / Alamy Banque D’Images

La Vierge au buisson de roses, de Stefan Lochner, conservé au musée Wallraf-Richartz, à Cologne, en Allemagne.

L’AUTEUR

Il est partout ! Sur les uniformes des gendarmes, le maillot des sportifs nationaux, le drapeau, et c’est bien sûr celui du ciel et de la mer. Le bleu est omni présent, et ça tombe bien, c’est de loin la couleur préférée des Français ! Dans le royaume des pierres précieuses, le bleu a aussi un statut à part. C’est d’abord celui du diamant bleu de la Couronne de France, vendu par Jean-Baptiste Tavernier à Louis XIV en 1669, et ensuite, plus géné ralement, celui des saphirs, comme le Grand Saphir, que… Louis XIV a égale ment acheté, la même année. Les secrets de cette gemme étaient au cœur d’une récente conférence donnée par deux gem mologues, Laurent Massi, physicien des matériaux, et Marie-Laure CassiusDuranton, historienne de l’art.

Qu’est-ce qu’un saphir ? Un corindon, c’est-à-dire un minéral constitué d’alu mine anhydre cristallisée, de formule Al2O3, dans la structure duquel des impu retés se sont substituées à quelques atomes d’aluminium. Ces dernières, en modifiant les spectres d’absorption et d’émission de la lumière influent sur la couleur du cristal. Le fer et le titane expliquent le bleu du saphir, cette pierre étant violette quand les impuretés sont du vanadium, rose avec le chrome… Lorsque cet élément est suffisamment abondant pour que le rose devienne rouge, le saphir devient un rubis.

Restons sur le bleu. Pendant tout le Moyen Âge, raconte l’historien Michel Pastoureau, cette couleur intéressait si peu que l’on ne disposait même pas de mot pour la nommer. La situation change, et s’inverse même, au XIIIe siècle : le bleu

DANS LE SECRET DES BLEUS

Le bleu du saphir en fait une gemme particulièrement appréciée, voire divine, mais cette couleur cache parfois des artifices plus ou moins avouables.

devient prestigieux au point de devenir couleur royale en France et dans les tableaux, il se fait symbole divin, comme dans La Vierge au buisson de roses, peint par l’Allemand Stefan Lochner au début des années 1440 (voir la reproduction page ci-contre). Le bleu, un pigment très cher à cette époque, obtenu à partir de lapislazuli, est dédié au manteau de la vierge, aux ailes des anges disséminés dans la composition, et au saphir qui trône au sommet de la couronne, posé là comme dans d’autres œuvres en tant que lien entre la Terre et le Ciel.

À la perfection de ce dernier s’op posent les imperfections de la première, et de fait les saphirs extraits du sous-sol n’en sont pas exempts. Ainsi, on trouve plusieurs types de « défauts » dans ces pierres. Certains sont plutôt recherchés. Par exemple, des inclusions de rutile (un dioxyde de titane) entraînent parfois un effet spectaculaire d’astérisme : l’appari tion d’une étoile. C’est le cas sur l’Étoile de Bombay, un saphir du Sri Lanka de 182 carats (36,4 grammes) offert dans les années 1920 par Douglas Fairbanks à son épouse Mary Pickford, qui le légua à sa mort en 1979 à la Smithsonian Institution de Washington.

Autre exemple, des inclusions en forme de nuage confèrent aux saphirs du Cachemire un aspect velouté qui, ajouté aux bleus intenses, saturés et purs de ces pierres, explique les prix records atteints (au carat) : plus de 240 000 dollars, soit quatre à cinq fois plus que pour des saphirs d’autres provenances.

Mais les défauts des gemmes brutes sont parfois dommageables lorsqu’il

s’agit d’impuretés de couleur trop pâle, trop sombre, voire hétérogène. Plusieurs types de traitements existent pour, au moins partiellement, les corriger. Le plus ancien consiste à chauffer la gemme jusqu’à 1 400 °C pour en rehausser la cou leur et dissoudre les inclusions. Parmi les méthodes plus récentes, citons le rem plissage des fissures avec un verre au plomb enrichi de cobalt et la diffusion à haute température (de 1 600 à 1 800 °C) de titane dans les premiers micromètres de la surface.

Ces artifices sont faciles à déceler au microscope, à l’inverse de la diffusion de béryllium, un atome qui, plus petit que le titane, pénètre jusqu’au cœur de la pierre. Cette fois, seules des analyses poussées en laboratoire révèlent le traitement.

Soyez donc vigilants la prochaine fois que vous croiserez un saphir, car de tels traitements sont le signe de saphirs de moindre qualité. Mais il y a fort à parier que la question ne se posera pas, puisque vous rencontrerez des saphirs dans des écrans de smartphones, des verres de montre, des lecteurs de codes-barres… et qu’ils sont synthétiques. n

Conférence « Saphir Art et Science », de l’École des arts joailliers de la maison Van Cleef & Arpels, à retrouver en ligne, avec bien d’autres, ici : https://bit.ly/VCA-Saphir

POUR LA SCIENCE N° 541 / NOVEMBRE 2022 / 87

L’auteur a publié : Pollock, Turner, Van Gogh, Vermeer et la science… (Belin, 2018)

LOÏC MANGIN rédacteur en chef adjoint à Pour la Science

JUNIPER GREEN

1 %

C’est le taux de croissance démographique mondiale en 2022. Contrairement à ce que l’on pourrait croire,

a atteint son maximum (2 %)

y a… 60 ans

Et devrait continuer de baisser en raison de la baisse de la fécondité, voire devenir négatif en 2100.

Ce jeu mathématique est fondé sur les notions de diviseurs et de multiples. On se donne un entier, par exemple 10, qui fixe le terrain de jeu constitué des entiers de 1 à 10. Le premier joueur choisit un nombre du terrain de jeu, A, le second indique un autre nombre B, qui doit être un multiple ou un diviseur de A. Le premier joueur doit alors indiquer un nombre C, différent de A et B, diviseur ou multiple de B, etc. Le joueur qui ne peut plus jouer a perdu.

CLAUDE GRISON directrice du Laboratoire de chimie bio-inspirée et d’innovations écologiques, à Montpellier

38 %

En 2050, si le réchauffement climatique suit la tendance actuelle, 38 % des espèces d’arbres seront en dehors de leurs conditions de niche dans toutes les villes où elles sont déjà présentes aujourd’hui. Dans une agglomération comme Paris, 58 % des espèces seront à risque.

ORYCTOLOGIE

Du grec oryctos, qui signifie « extrait du sol » (comme fossilis en latin), ce terme désignait, au xviiie siècle, la science des fossiles. On rangeait alors aussi sous ce nom toutes sortes d’objets tirés du sol : pierres, minéraux, sels, métaux… Les choses se sont clarifiées au début du xixe siècle : le terme « fossiles » n’a plus concerné que les restes de végétaux ou d’animaux et l’oryctologie est devenue la « paléontologie ».

CHIMÈRE-ÉLÉPHANT

Ce poisson cartilagineux cousin des requins et des raies vit à des profondeurs de 200 à 500 mètres au large de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. De nom scientifique Callorhinchus milii, il doit son nom vernaculaire à sa courte trompe, avec laquelle il capture des crustacés et de petits poissons en sondant le fond marin.

TACK

Selon ce modèle dynamique planétaire développé par une équipe de l’observatoire de Nice, les planètes du Système solaire auraient subi d’importantes migrations au cours de leur histoire. À tel point que la gravité de Saturne aurait empêché Jupiter de se déplacer trop près du Soleil, là où, dans les autres systèmes planétaires, on trouve souvent des Jupiters chauds.

GRAND

£Nous n’avons jamais trouvé de plante terrestre hyperaccumulant le palladium, alors que certaines plantes aquatiques envahissantes peuvent le séquestrer en grandes quantités

£

p. 80

il

il

!

p. 24 p. 7 p. 92 p. 46 p. 72 p. 65 Imprimé en France – Maury Imprimeur S.A. Malesherbes – Dépôt légal : 5636 – Novembre 2022 – N° d’édition : M0770541-01 – Commission paritaire n° 0922 K 82079 –Distribution : MLP – ISSN 0 153-4092 – N° d’imprimeur : 265 691 – Directeur de la publication et gérant : Frédéric Mériot. Retrouvez tous nos articles sur www.pourlascience.fr PICORER À