ÉTHOLOGIE La dimension cachée du chant des oiseaux Climatologie LE RÉVEIL DES FEUX ZOMBIES Mathématiques QUAND LES OFFICIERS D’EULER DEVIENNENT QUANTIQUES Paléontologie COMMENT LES MAMMIFÈRES ONT CONQUIS LE MONDE L 13256540F: 7,00 €RDDOM 8,50 € –BEL./LUX. 8,50 € –CH 12,00 FS –CAN. 12,99 $CA –TOM 1 100 XPF Édition française de Scientific American –Octobre 2022n° 540 POUR LA SCIENCE 10/22 L’enquête de Adam Fishbein éthologue Espace interstellaire LA DEUXIÈME VIE DES SONDES VOYAGER

Groupe POUR LA SCIENCE

Directrice des rédactions : Cécile Lestienne

POUR LA SCIENCE

Rédacteur en chef : François Lassagne Rédacteurs en chef adjoints : Loïc Mangin, Marie-Neige Cordonnier Rédacteurs : François Savatier, Sean Bailly Stagiaires : Hervé Rabillé

HORS-SÉRIE POUR LA SCIENCE

Rédacteur en chef adjoint : Loïc Mangin

Développement numérique : Philippe Ribeau-Gésippe Community manager et partenariats : Aëla Keryhuel aela.keryhuel@pourlascience.fr

Conception graphique : William Londiche

Directrice artistique : Céline Lapert

Maquette : Pauline Bilbault, Raphaël Queruel, Ingrid Leroy, Ingrid Lhande

Réviseuses : Anne-Rozenn Jouble, avec Isabelle Bouchery et Emmanuelle Montagnese

Assistante administrative : Doae Mohamed

Direction du personnel : Olivia Le Prévost Secrétaire général : Nicolas Bréon Fabrication : Marianne Sigogne et Stéphanie Ho

Directeur de la publication et gérant : Frédéric Mériot Anciens directeurs de la rédaction : Françoise Pétry et Philippe Boulanger

Conseiller scientifique : Hervé This

Ont également participé à ce numéro : Didier Bouhassira, Vincent Breton-Provencher, Elsa Couderc, Michael Deghelt, Yves Gingras, Pauline Goulet, Arthur Lefèvre, Xavier Müller, Jordi Pillet, Félix Rey, Marc-Olivier Renou, William Rostène, Pierre Sepulchre, Myriam Valero

PUBLICITÉ France

stephanie.jullien@pourlascience.fr

ABONNEMENTS

www.boutique.groupepourlascience.fr Courriel : serviceclients@groupepourlascience.fr Tél. : 01 86 70 01 76

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 Adresse postale : Service abonnement Groupe Pour la Science 235 avenue Le Jour se Lève 92 100 Boulogne-Billancourt

Tarifs d’abonnement 1 an (12 numéros)

France métropolitaine : 59 euros – Europe : 71 euros Reste du monde : 85,25 euros

DIFFUSION

Contact kiosques : À Juste Titres ; Alicia Abadie Tél. 04 88 15 12 47

Information/modification de service/réassort : www.direct-editeurs.fr

www.pourlascience.fr 170 bis boulevard du Montparnasse – 75 014 Paris Tél. 01 55 42 84 00

SCIENTIFIC AMERICAN

Editor in chief : Laura Helmut

President : Kimberly Lau

Executive vice president : Michael Florek

Toutes demandes d’autorisation de reproduire, pour le public français ou francophone, les textes, les photos, les dessins ou les documents contenus dans la revue « Pour la Science », dans la revue « Scientific American », dans les livres édités par « Pour la Science » doivent être adressées par écrit à « Pour la Science S.A.R.L. », 170 bis bd du Montparnasse, 75014 Paris.

© Pour la Science S.A.R.L.

DITO

François Lassagne Rédacteur en chef

PENDANT CE TEMPS-LÀ…

Le 5 septembre dernier, la sonde Voyager 1 a fêté ses 45 ans de vol. Elle se trouve à plus de 22 milliards de kilomètres de notre planète, et s’en éloigne à 60 000 kilomètres par heure. Cette sonde et sa jumelle, Voyager 2, explorent, encore aujourd’hui, les confins les plus éloignés qu’ait jamais atteints une création humaine. Les astrophysiciens ont établi qu’elles ont rejoint l’espace interstellaire – là où s’estompe l’influence du vent solaire – l’une en 2012, l’autre en 2018. Et depuis ?

En toute discrétion, pendant que les honneurs vont au télescope spatial James-Webb (JWST) et ses spectaculaires premiers résultats d’observation, elles continuent d’éclairer notre compréhension du Système solaire, en sa banlieue lointaine. Leur conception simple et robuste pourrait leur assurer encore une dizaine d’années d’activité.

Bien plus près de nous, pendant que les feux dévorant les forêts des zones tempérées et méditerranéennes mobilisent attention et interventions, d’autres incendies de grande ampleur engloutissent les conifères et la tourbe des sols du Grand Nord américain, sous l’effet du réchauffement climatique. « Au lieu d’être des puits de carbone, ces espaces sont susceptibles de devenir des sources de CO2, amplifiant le changement climatique à l’échelle mondiale », préviennent Randi Jandt et Alison York, chercheuses au Centre international de recherche sur l’Arctique.

Les missions spatiales augurant de futures découvertes, comme les phénomènes naturels porteurs de transformations en profondeur du système climatique, ne sont pas nécessairement les plus visibles, et font rarement la une. Les ferments des changements les plus marquants sont souvent discrets. Prêter l’oreille à ce qui commence à bas bruit, porter le regard où se joue ce qui est à venir, et faire confiance, pour cela, à l’insatiable curiosité des scientifiques : voilà une inspiration essentielle de l’équipe de Pour la Science. n

POUR LA SCIENCE N° 540 / OCTOBRE 2022 / 3

É

Tous droits de reproduction, de traduction, d’adaptation et de représentation réservés pour tous les pays. La marque et le nom commercial « Scientific American » sont la propriété de Scientific American, Inc. Licence accordée à « Pour la Science S.A.R.L. ». En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement la présente revue sans autorisation de l’éditeur ou du Centre français de l’exploitation du droit de copie (20 rue des Grands-Augustins, 75 006 Paris). Origine du papier : Autriche Taux de fibres recyclées : 30 % « Eutrophisation » ou « Impact sur l’eau » : Ptot 0,007 kg/tonne

P. 6

ÉCHOS DES LABOS

• La perte du chromosome Y fragilise le cœur

• La bipédie a sept millions d’années au moins

• Les origines du réchauffement à la fin du paléocène

• Aux origines de Black Beauty

• L’idotée, un pollinisateur marin

• Le cerveau surpris

• Quand les embruns perturbent les éclairs

• La forteresse d’Escherichia Coli

• Vieillissement au ralenti

• Un immense paysage mégalithique en Andalousie

P. 18

LES LIVRES DU MOIS

P. 20

DISPUTES ENVIRONNEMENTALES

Le mirage de la transition énergétique Catherine Aubertin

P. 22

LES SCIENCES À LA LOUPE

Le dilemme géopolitique du savant Yves Gingras

P. 36

ÉTHOLOGIE

LE CHANT CRYPTÉ DES OISEAUX

Adam Fishbein

Le chant des oiseaux nous captive parfois par la vivacité ou la douceur de leur mélodie. Mais les oiseaux eux-mêmes ne l’entendent pas de cette oreille : c’est à de fins détails acoustiques qu’ils prêtent attention.

P. 54 PALÉONTOLOGIE

COMMENT LES MAMMIFÈRES ONT CONQUIS LE MONDE

Steve Brusatte

Les mammifères sont restés dans l’ombre des dinosaures pendant plus d’une centaine de millions d’années, jusqu’à ce qu’une météorite tueuse leur ouvre les portes d’un nouveau monde, riche d’occasions d’évoluer.

P. 44

CLIMATOLOGIE

ALASKA : LE RÉVEIL DES FEUX ZOMBIES

Randi Jandt et Alison York

P. 68

MATHÉMATIQUES

ET LE PROBLÈME DES 36 OFFICIERS D’EULER DEVINT QUANTIQUE

En

Les portraits des

sont

Frontier Fields team

Seb Jarnot

Ce numéro comporte un courrier de

sur

posé

d’abonnés.

Si les incendies des zones tempérées et méditerranéennes retiennent davantage l’attention, les feux de forêt dans le Grand Nord américain affectent encore plus la planète.

Sean Bailly

Ce problème célèbre n’admet pas de solution. Sauf si l’on modifie ses règles, en s’inspirant du formalisme quantique. Une solution émerge alors, qui pourrait avoir des répercussions inattendues dans la conception des ordinateurs quantiques.

4 / POUR LA SCIENCE N° 540 / OCTOBRE 2022 ACTUALITÉS GRANDS FORMATS OMMAIRE s NE MANQUEZ PAS LA PARUTION DE VOTRE MAGAZINE GRÂCE À LA NEWSLETTER LETTRE D’INFORMATION • Notre sélection d’articles • Des offres préférentielles • Nos autres magazines en kiosque Inscrivez-vous www.pourlascience.fr fr ÉTHOLOGIE MAMMIFÈRES ONT 10/22 Espace interstellaire LA DEUXIÈME VIE DES SONDES VOYAGER

couverture : © Nasa/ESA/HST

(STScl)

contributeurs

de

réabonnement

sur le magazine

une sélection

N° 540 / Octobre 2022

CAHIER PARTENAIRE PAGES I À IV (APRÈS LA P. 63) Parrainé par Quand l’informatique rencontre l’économie

P. 72

HISTOIRE DES SCIENCES

CES SAVANTS QUI VOULAIENT SAUVER LA SCIENCE

Dirk van Delft

La Première Guerre mondiale a déchiré une communauté internationale de physiciens jusqu’alors soudée. Durant l’entre-deux-guerres, deux physiciens de renom, Hendrik Lorentz et Robert Millikan, ont tenté de renouer les liens.

P. 24

ESPACE INTERSTELLAIRE

LA DEUXIÈME VIE DES SONDES « VOYAGER »

Tim Folger

Tim Folger

Les sondes spatiales les plus éloignées de la Terre, quarante-cinq ans après leur envol, et presque à cours d’énergie, atteignent la frontière au-delà de laquelle s’estompe l’influence du Soleil. Leurs dernières mesures posent de nouvelles questions aux astrophysiciens.

RENDEZ-VOUS

P. 80

LOGIQUE & CALCUL

POUVONS-NOUS ÉCHAPPER À L’INCOMPLÉTUDE ? Jean-Paul Delahaye

Certains logiciens et philosophes des mathématiques formulent une subtile remise en cause de la fameuse incomplétude de Kurt Gödel.

P. 86

ART & SCIENCE

Tout ça pour ça ! Loïc Mangin

P. 88

IDÉES DE PHYSIQUE Coup de pression sur l’horloge Jean-Michel Courty et Édouard Kierlik

P. 92

CHRONIQUES DE L’ÉVOLUTION Lève-toi et rampe ! Hervé Le Guyader

P. 96

SCIENCE & GASTRONOMIE Cinq pour cent, vous dis-je ! Hervé This P. 98 À PICORER

ASTROPHYSIQUE

POUR LA SCIENCE N° 540 / OCTOBRE 2022 / 5

LA PERTE DU CHROMOSOME Y FRAGILISE LE CŒUR

En vieillissant, certaines cellules, chez l’homme, présentent le risque de mal se dupliquer et « d’oublier » de transférer le chromosome Y (à droite). Cette perte provoque parfois des problèmes cardiaques.

En vieillissant, près de 40 % des hommes de plus de 70 ans sont touchés par cette anomalie génétique, qui conduit dans certains cas à une insuffisance cardiaque.

Longtemps, le chromosome Y, porté uniquement par les hommes, a été perçu comme une « friche géné tique ». Pauvre en gènes, il contient sur tout des séquences répétées dont le rôle était peu connu. Cette vision est en train de changer. Ce chromosome serait, au contraire, essentiel à la bonne santé mas culine. Des liens ont été récemment sug gérés avec des maladies chroniques multifactorielles (des tumeurs solides, sanguines, ou la maladie d’Alzheimer), sans que l’on sache jusqu’ici à quel point le chromosome Y était directement impliqué. Les découvertes de Soichi Sano, de l’université de Virginie, et de ses col lègues permettent de répondre à cette question. Ces chercheurs viennent de montrer que la perte de ce chromosome, qui survient avec l’âge dans certaines cel lules du système immunitaire, contribue

directement à augmenter la mortalité par insuffisance cardiaque.

Les mécanismes à l’origine de la perte du chromosome Y sont d’ailleurs encore méconnus. De nombreux travaux

mauvaise répartition des chromosomes lors des divisions cellulaires. Les cellules du système immunitaire, qui se multi plient beaucoup, sont particulièrement touchées.

ont montré que ce phénomène aug mente avec l’âge et la consommation de tabac. Un défaut au niveau du centro mère, la zone centrale du chromosome, serait en jeu et provoquerait une

Ici, Soichi Sano et ses collègues se sont concentrés sur les conséquences de la perte du chromosome Y. Ils ont déclenché celle-ci dans un modèle de souris grâce à la technologie des ciseaux moléculaires CRISPR-Cas9, en ciblant précisément les centromères du chromo some Y dans les cellules souches progé nitrices des cellules immunitaires situées dans la moelle épinière. Environ 80 à 95 % des cellules progénitrices traitées perdent ainsi leur chromosome Y, selon la zone du centromère ciblé. Dans le sang, la part de cellules immunitaires privées de chromosome Y est alors éva luée entre 49 et 81 %, ce qui est compa rable avec les taux retrouvés chez les hommes touchés par ce problème.

Ces souris présentent une durée de vie réduite, des dysfonctionnements cognitifs et des défaillances cardiaques

P. 6 Échos des labos P. 18 Livres du mois P. 20 Disputes environnementales P. 22 Les sciences à la loupe

£Le phénomène augmente avec l’âge et la consommation de tabac £

6 / POUR LA SCIENCE N° 540 / OCTOBRE 2022 ÉCHOS DES LABOS

GÉNÉTIQUE

© Nathan Devery/Shutterstock

pour les plus âgées. Dans leurs tissus, la fibrose s’accroît dans le cœur et dans d’autres organes tels que les poumons ou les reins. La fibrose est un phénomène courant observé lors du vieillissement. Au cours des processus de réparation tis sulaire, par exemple, suite à un accident cardiaque, les fibroblastes, des cellules de soutien, se mettent à proliférer aux dépens des cellules fonctionnelles comme les cellules cardiaques, avec une présence anormalement abondante de tissus cicatriciels. Au niveau épidémio logique, l’équipe confirme, par l’étude d’une large base de données britannique, UK Biobank, que chez l’homme, la perte du chromosome Y est associée au déve loppement de maladies cardiovasculaires. Les hommes ayant perdu leur chromo some Y dans au moins 40 % de leurs glo bules blancs présentent un risque accru de 31 % de décéder d’une maladie cardio vasculaire dans les dix ans.

En provoquant un accident cardiaque chez des souris ayant perdu le chromo some Y, Soichi Sano et ses collègues ont montré que les macrophages, au lieu de « nettoyer » les tissus lésés, sont à l’origine de la fibrose. En cause, un changement dans l’expression des gènes dans ces cel lules immunitaires, induit précisément par la perte du chromosome Y. Les cher cheurs ont montré qu’il est possible de réduire ces cardiomyopathies en bloquant une seule voie de signalisation anormale ment enclenchée à la suite de la perte du chromosome Y. « La démonstration est impressionnante, mais il faut bien noter que certaines étapes du mécanisme sont encore à décrypter. Pourquoi le chromo some Y est-il perdu dans certaines cel lules ? Quels sont les mécanismes qui conduisent de cette perte à un profil d’expression des gènes perturbé dans celles-ci ? », note Marie Dumont, cher cheuse à l’institut Curie. n

La bipédie a sept millions d’années au moins

Au début des années 2000, la position du trou occipital de Toumaï, un crâne découvert au Tchad, suggérait l’existence il y a sept millions d’années d’une espèce hominine bipède. Menée à l’université de Poitiers, l’analyse d’un fémur et d’un os de l’avant-bras (l’ulna), trouvés sur le même site, conforte aujourd’hui cette hypothèse.

Franck Guy et Guillaume Daver sont paléoanthropologues au laboratoire Palevoprim de l’université de Poitiers.

Quel lien peut-on établir entre ces restes et le crâne Toumaï ?

Franck Guy : Comme le crâne, ces os appartiennent à la lignée qui a conduit aux humains actuels, les hominines. La probabilité d’avoir plusieurs espèces hominines en un même lieu – appelé TM266 – est très faible. Nous estimons pour cette raison que le plus plausible est que tous ces os relèvent de la même espèce Sahelanthropus tchadensis, celle de Toumaï, mais ils représentent un minimum de trois individus différents.

Quels traits du fémur et des ulnas suggèrent une bipédie ?

Guillaume Daver : Notre interprétation de la morphologie du fémur de S. tchadensis est fondée sur 16 caractères et de multiples analyses de sa structure, ainsi que sur des comparaisons statistiques de caractères géométriques. Il ressort de ces dernières, que le fémur tombe dans l’espace morphologique des hominines – Orrorin, Ardipithecus, Australopithecus, Homo –, mais hors de celui des autres grands singes anciens et actuels. Pareil pour les ulnas. Au final, le fémur et les ulnas découverts sur le site TM266 s’avèrent similaires aux mêmes os des formes bipèdes de notre lignée. Le fémur suggère une bipédie habituelle chez S. tchadensis, c’est-à-dire un mode de déplacement sur deux jambes privilégié ; en comparaison, les chimpanzés sont principalement quadrupèdes, même s’ils sont capables d’une bipédie occasionnelle au sol, le knuckle-walking : ils progressent sur leurs pieds et leurs mains en appuyant leurs deuxièmes phalanges sur le sol.

Comment se compare la bipédie de S. tchadensis à celles des ardipithèques, des australopithèques, du chimpanzé et des humains actuels ?

F. G. : Difficile à dire, car Sahelanthropus, Ardipithecus et les autres hominines anciens évoluaient dans des

milieux de vie comparables, mais pas identiques : ces formes ont en commun une bipédie au sol qui se combinait sans aucun doute avec des comportements arboricoles. Toutefois, même si des millions d’années d’évolution les séparent, les bipédies de tous les (pré-) humains sont adaptatives, c’est-à-dire que notre squelette, nos muscles, notre physiologie traduisent une adaptation à la locomotion bipède… Les chimpanzés et la plupart des autres primates qui peuvent occasionnellement se déplacer sur deux jambes ne montrent pas ce genre d’adaptation à la bipédie habituelle. Ainsi, à ce stade des idées, c’est bien ce squelette adapté à la bipédie qui caractérise notre groupe, et non pas juste la possibilité de se déplacer sur deux jambes.

L’exploitation d’un territoire mêlant forêts, savanes et plans d’eau est-elle à l’origine de la bipédie ?

G. D. : En partie. La première bipédie est celle pratiquée dans les arbres. L’extension au sol de l’exploitation du territoire a pu représenter l’une des étapes importantes de l’évolution vers notre locomotion. Les chimpanzés, s’ils peuvent occasionnellement descendre au sol, sont avant tout des animaux arboricoles, omnivores comme nous, mais à dominante herbivore et même frugivore. Dès lors que les préhumains se sont mis à rechercher davantage leurs ressources au sol, une tendance à exploiter un territoire toujours plus grand s’est installée. Elle n’a pu qu’induire une pression sélective favorisant une bipédie de plus en plus fréquente. Toumaï nous dit que ce processus s’était déjà enclenché il y a sept millions d’années. n

Propos recueillis par François Savatier

PALÉOANTHROPOLOGIE

Noëlle Guillon

POUR LA SCIENCE N° 540 / OCTOBRE 2022 / 7 S. Sano et al., Science, 2022

G. Daver et al., Nature, 2022 La lignée humaine 7 Ma : S. tchadensis 6 Ma : Orrorin 5,8-4,4 Ma : Ardipithecus 4,2-1,3 Ma : Australopithecus 2,8 Ma- ? : Homo

BIOLOGIE

LES TRIBULATIONS D’UNE SCIENTIFIQUE EN MONTAGNE

Adeline Loyau Glénat, 2022 296 pages, 19,95 euros

L’autrice, écologue et chercheuse associée au Laboratoire d’écologie fonctionnelle et environnement de l’École nationale supérieure agronomique de Toulouse (Ensat) nous présente de près la vie de chercheur dans le système de la recherche française et européenne. Pendant plus d’une décennie, elle a mené avec Dirk, son collègue et mari, et avec son équipe, des projets de recherche portant sur la mycose, provoquée par le Batrachochytrium dendrobatidis, qui, dans le monde entier, amène les populations d’amphibiens à l’extinction.

La recherche de terrain est une activité physique qui prend beaucoup de place dans la vie des chercheurs, surtout quand les sujets de recherche se trouvent dans des lacs d’altitude à près de 2 000 mètres. Adeline Loyau nous fait comprendre sa démarche, les avancées et les déceptions dans la carrière des chercheurs, et laisse entrevoir les interactions avec le milieu scientifique, faites d’amitiés et de collaborations enrichissantes, mais aussi de coups bas. Ce travail demande beaucoup de courage et nombreux sont les jeunes chercheurs qui abandonnent après des années de lutte. Le récit suit les saisons de terrain, bien court dans les lacs d’altitude des Pyrénées, où la belle saison commence avec les dernières neiges. Ce milieu, si isolé, nous paraît vierge et sauvage, mais l’homme y a introduit des poissons pour la pêche de loisir et avec eux des métaux lourds. Les déséquilibres écologiques créés pourront être une raison des conséquences destructrices de la maladie étudiée. Où est le paradis dont nous rêvons quand nous imaginons les explorateurs dans les pays lointains et les milieux isolés ?

Adeline Loyau nous le laisse apercevoir dans les rencontres avec les animaux et avec les hommes qui réussissent à se partager ces terres si fragilisées. Un livre pour mieux comprendre la recherche, les amphibiens et ceux qui engagent leur vie pour étudier et protéger la complexité des écosystèmes.

ANNEMARIE OHLER Herpétologue, MNHN

ANNEMARIE OHLER Herpétologue, MNHN

LE VACCIN

Joe Miller avec Uğur Şahin et Özlem Türeci City,2022 320 pages, 20 euros

Signe des temps, c’est un journaliste du Financial Times qui a enquêté sur la recherche autour du vaccin à ARN messager contre le Covid-19, administré pour la première fois en population le 8 décembre 2021. Ce livre est donc sa vision des événements – parue en anglais dès février 2022. À Mayence, en Allemagne, la petite start-up BioNTech, spécialisée dans l’immunothérapie des cancers, s’est lancée dans l’aventure en s’associant au géant pharmaceutique américain Pfizer. L’ARN messager, ou ARNm, adresse un message codant pour une protéine (ici une épine de la « couronne » du virus) à l’armée des cellules immunitaires.

Simple comme bonjour ? Encore faut-il disposer des bons ingrédients de la chaîne de production et d’administration du futur vaccin : repérer aux quatre coins de la planète les entreprises possédant le savoirfaire, et satisfaire aux exigences des autorisations de mise sur le marché. Un long chemin à parcourir « à la vitesse de la lumière » (le nom du projet), en gagnant du temps sans prendre de risques et en dénichant inlassablement des millions de dollars pour maintenir l’entreprise à flot. Dans ce monde en folie, le journaliste a choisi de raconter une success story avec comme vedettes, Uğur Şahin et Özlem Türeci, le couple fondateur de BioNTech, modèle d’immigration turque réussie en Allemagne. Tout à sa préoccupation de raconter une épopée et de prédire les prodiges médicaux de demain, il a simplifié : en réalité, de nombreuses personnes ont contribué à l’aventure des vaccins à ARNm, apprenant à stabiliser les ARNs messagers, mettant au point leur transport dans des bulles de graisses vers les cellules immunitaires, etc. Alors, nombre de noms émergent, particulièrement celui de la hongroise Katalin Karikó, qui a bricolé la modification cruciale de l’ARNm. Un casse-tête pour les futurs jurés du prix Nobel !

ANNE MARIE MOULIN Laboratoire Sphere, CNRS (émér.)

BIOTECHNOLOGIE

18 / POUR LA SCIENCE N° 540 / OCTOBRE 2022 LES LIVRES DU MOIS

NEUROSCIENCES

HUMER, FLAIRER, SENTIR

Johannes Frasnelli Multimondes, 2022 228 pages, 20,70 euros

Dans ce récit passionnant, l’auteur nous emporte avec lui dans son parcours olfactif, de l’Italie au Canada en passant par l’Autriche. Les odeurs nous font voyager de par le monde, nous initient aux autres cultures, nous indiquent la saison, changent notre perception des objets, nous rappellent des événements importants de notre enfance, etc. De nombreux livres en montrent l’importance dans nos souvenirs, dont le plus connu – À la recherche du temps perdu, de Marcel Proust, paru en 1913 – a même eu pour conséquence d’introduire un nouveau concept : l’« effet Proust », à savoir le fait qu’une odeur nous ramène dans un lieu de notre enfance. Les odeurs n’interviennent pas seulement dans les souvenirs, mais sont primordiales dans de nombreux comprtements humains quand ils mangent, fuient le danger, ou interagissent avec d’autres… Dans son livre, Johannes Frasnelli nous invite à l’accompagner dans la naissance de ses questionnements sur le système olfactif et sa décision d’entamer une carrière dans le domaine des neurosciences et de l’olfaction. Sur la base de résultats de recherche, il nous explique pourquoi nous aimons ou non certaines odeurs, comment l’odorat favorise l’attachement du nouveau-né ou comment les odeurs corporelles, telles des empreintes digitales, sont suceptibles d’aider à identifier des suspects dans des enquêtes policières. Les odeurs corporelles peuvent aussi être utilisées en médecine pour détecter des maladies, car elles sont modifiées par certaines pathologies, comme le diabète ou la grippe… L’auteur précise aussi pourquoi, même si les chercheurs n’ont pas trouvé de phéromone qu’un homme pourrait s’appliquer pour que les femmes succombent à son charme, notre odeur participe de l’intérêt que nous suscitons chez notre partenaire sexuel.

NATHALIE MANDAIRON Centre de recherche en neurosciences de Lyon, CNRS, INSERM

GÉOLOGIE

GÉOLOGIE ET PAYSAGES

François Michel Delachaux et Niestlé, 2022 320 pages, 32,90 euros

«A dmirer un paysage, c’est bien. En comprendre de surcroît la genèse, c’est encore mieux. » Ainsi pourrait-on résumer le propos de ce beau livre. Reconstituer les événements qui ont donné naissance à une falaise, une vallée, une montagne, déchiffrer les forces qui ont conduit à leur formation et les ont modelées, tels sont les buts de la géomorphologie. L’auteur nous en dévoile les principes et les résultats, en s’appuyant sur des exemples pris pour la plupart en France, qu’il s’agisse de la métropole ou des outre-mers (bien utiles pour illustrer notamment volcans actifs et récifs coralliens !). On retrouve au fil des pages des notions qui figuraient naguère dans les manuels scolaires, comme les vallées fluviales en V et les vallées glaciaires en U, mais on découvre aussi des phénomènes moins connus, qu’il s’agisse des poljés, des tufières ou des grabens… Les interactions complexes entre les caractéristiques des roches, les mouvements tectoniques qui les déforment et l’érosion qui les modèle, ont pour résultat l’immense diversité des paysages, des marais côtiers aux cimes des montagnes en passant par les plaines, les collines et les plateaux. Pour représenter cette diversité, l’auteur avait l’embarras du choix : il convie le lecteur à un tour de France géomorphologique, à la recherche d’exemples à la fois parlants scientifiquement et visuellement spectaculaires. Les centaines de photographies, accompagnées de diagrammes et de cartes, qui ornent le livre sont à la fois un plaisir pour les yeux et une source d’enseignements multiples. Écrite dans un style clair accessible à un vaste public, cette initiation à la géomorphologie est une réussite, le genre de livre qui donne une envie irrésistible d’aller parcourir la France « sur le terrain ».

ERIC BUFFETAUT paléontologue, CNRS/ENS

SCÈNES DE CRIME

Catherine Mallaval et Mathieu Nocent Flammarion, 2022, 220 pages, 19,90 euros

La police scientifique des séries est partout, mais où est la vraie police scientifique ? Et que fait-elle ?

Deux journalistes décrivent par quels moyens les gendarmes de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale font « parler » des larves de mouche, un morceau de dent, des microalgues, etc.

Par de multiples anecdotes, ils décrivent les méthodes chimiques, informatiques, comportementalistes, balistiques, et autres employées, et dévoilent le large éventail du travail des gendarmes de l’enquête scientifique.

GENGIS KHAN

Jack Weatherford

Passés composés, 2022, 400 pages, 24 euros

Dans les plaines eurasiennes, des agriculteurs passés à l’élevage nomade, exposés à des conditions plus incertaines que les sédentaires, se sont faits guerriers. Depuis les Xiongniu, ils déferlent sur les civilisations, et celui qui a le plus marqué l’histoire de l’Eurasie est Gengis Khan.

Un anthropologue, spécialiste d es peuples nomades, raconte ici sa vie ou, plutôt, la difficile survie de Témoudjin avant son ascension à la tête des Mongols, puis, alors qu’il est devenu Gengis Khan, sa tentative de « mondialisation » guerrière. Riche d’informations sur les us mongols, notamment sur leur génie particulier pour propager la terreur, son récit donne un bon accès à cet important épisode historique mongol.

LE SON DU VIVANT

Denis Muzet

L’aube, 2022, 192 pages, 19 euros

Partout, l’écoute est un bienfait. Elle l’est encore plus dans la nature. Après en avoir fait la théorie, l’auteur, qui est à l’initiative d’un projet d’étude des paysages sonores, nous introduit à l’« écologie sonore ». Il nous présente les sons de la nature et ceux de la ville, ce qui le conduit à nous emmener en « Bretagne sonore » dans les paysages acoustiques particulièrement riches du parc naturel du Haut Jura aussi bien que dans les métros du monde !

C’est finalement toute une introduction savante aux sons et une sensibilisation à notre attitude sonore que réussit l’auteur.

ET AUSSI

POUR LA SCIENCE N° 540 / OCTOBRE 2022 / 19

L’ESSENTIEL

> La Nasa va éteindre progressivement les instruments des sondes spatiales Voyager 1 et 2, dans l’espoir de faire durer les réserves d’énergie jusqu’à la prochaine décennie.

> Les sondes continuent leur voyage dans l’espace interstellaire et leurs observations redéfinissent

notre compréhension de la sphère d’influence du Soleil et de son champ magnétique.

> Elles ont révolutionné nos connaissances des planètes Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune et celles de leurs lunes.

TIM FOLGER journaliste indépendant. Il écrit notamment pour les magazines National Geographic et Discover.

Espace interstellaire La deuxième vie des sondes « Voyager »

Les sondes spatiales les plus éloignées de la Terre, quarante-cinq ans après leur envol, et presque à cours d’énergie, atteignent la frontière au-delà de laquelle s’estompe l’influence du Soleil. Leurs dernières mesures posent de nouvelles questions aux astrophysiciens.

Pourque deux des plus remar quables vaisseaux spatiaux jamais construits quittent la Terre, il aura fallu que les astres s’alignent. Plus précisément, il aura fallu que s’alignent les quatre plus grosses planètes du Système solaire. Il y a envi ron soixante ans, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune entraient lentement dans une confi guration rarissime, dans laquelle elles s’étaient placées pour la dernière fois au début du xix e siècle. Pendant quelque temps, cette configuration exceptionnelle n’attira pas l’at tention. La première personne à s’y intéresser fut un doctorant en aéronautique de l’institut de technologie de Californie (Caltech), Gary Flandro, en 1965.

L’ère de l’exploration spatiale en était à ses balbutiements : l’URSS avait lancé Spoutnik 1, le premier satellite artificiel, seulement huit ans auparavant. Gary Flandro, qui travaillait à

mi-temps au Jet Propulsion Laboratory de la Nasa à Pasadena, en Californie, avait pour mis sion de trouver la manière la plus efficace d’en voyer une sonde spatiale vers Jupiter, voire vers Saturne, Uranus ou Neptune. Avec l’outil de précision préféré des ingénieurs du xxe siècle (le crayon à papier), il calcula les orbites des planètes géantes et découvrit quelque chose d’intrigant : de la fin des années 1970 au début des années 1980, toutes les quatre seraient ali gnées avec la Terre sur un long arc de cercle.

Cette configuration signifiait qu’une sonde spatiale pourrait bénéficier de l’accélération gravitationnelle de chacune des géantes gazeuses pour pousser un peu plus loin son exploration, comme si elle était libérée d’une fronde invisible au bon moment pour se faire propulser sur la trajectoire voulue. Gary Flandro calcula que des frondes gravitationnelles suc cessives permettraient de réduire le voyage de la Terre à Neptune de trente à douze ans. Avec

L’AUTEUR

24 / POUR LA SCIENCE N° 540 / OCTOBRE 2022 ASTROPHYSIQUE

© Nasa/JPL-Caltech

Le chant cryptédes oiseaux

Le chant des oiseaux nous captive parfois par la vivacité ou la douceur de leur mélodie. Mais les oiseaux eux-mêmes ne l’entendent pas de cette oreille : c’est à de fins détails acoustiques qu‘ils prêtent attention.

Pendant

les confinements de 2020, beaucoup d’Américains ont redé couvert avec ravissement le chant des oiseaux de leur continent. Instinctivement, ils les ont com parés à de la musique ou à du lan gage. Cela est bien compréhensible puisque le bruant chanteur, par exemple, relie cliquetis et bourdonnements par des mélodies, tandis que le carouge à épaulettes répète « tip-hui-huiiiit » et que, pour sa part, le bruant à gorge blanche produit un sifflet joyeux.

© Tim Flach

ÉTHOLOGIE

Les diamants mandarins, pinsons présents en Australie (Taeniopygia castanotis) et en Indonésie (Taeniopygia guttata), constituent l’une des rares espèces d’oiseaux capables d’apprendre des vocalisations.

POUR LA SCIENCE N° 540 / OCTOBRE 2022 / 37

L’ESSENTIEL

> En hiver, dans le Grand Nord américain, un fléau couve en silence dans le sol tourbeux, sous la neige : des feux qui embraseront la forêt boréale l’été suivant.

> Allumés par les orages, ces incendies « zombies » s’intensifient en Alaska.

> En dégelant le pergélisol, ils déstabilisent les écosystèmes et amplifient le changement climatique.

Alaska Le réveil des feux zombies

Si les incendies des zones tempérées et méditerranéennes retiennent davantage l’attention, les feux de forêt dans le Grand Nord américain affectent encore plus la planète.

LES AUTRICES

RANDI JANDT écologue au Centre international de recherche sur l’Arctique à l’université de l’Alaska de Fairbanks

ALISON YORK chercheuse dans le même centre et coordinatrice d’un consortium qui étudie les feux de forêt en Alaska

Design Pics, Inc.

Alamy Stock Photo

CLIMATOLOGIE

©

44 / POUR LA SCIENCE N° 540 / OCTOBRE 2022

L’incendie qui s’est déclaré le long du lac Skilak, en Alaska, a été déclenché par la foudre, un phénomène en augmentation avec le réchauffement de l’État américain.

POUR LA SCIENCE N° 540 / OCTOBRE 2022 / 45

Comment les mammifères ont conquis le monde

Les mammifères sont restés dans l’ombre des dinosaures pendant plus d’une centaine de millions d’années, jusqu’à ce qu’une météorite tueuse leur ouvre les portes d’un nouveau monde, riche d’occasions d’évoluer.

Chaque printemps, j’emmène mes élèves dans le désert du nord-ouest du NouveauMexique, juste au nord de Chaco Canyon. Traversant les badlands aux rayures pas tel, il nous est impossible de ne pas fouler du pied des os de dinosaures. Le sol est littéralement jonché de membres brisés de Tyrannosaurus rex et de fragments des énormes vertèbres de sauro podes aux longs cous, datant de la fin de la période du Crétacé, il y a 66,9 millions d’années. Et puis, soudainement, ces os disparaissent. En continuant de gravir les couches rocheuses, nous commençons à remarquer un nouveau type de fossile : des mâchoires avec des dents. Pas les couteaux à steak de T. rex, mais des dents avec des cuspides et des sillons complexes. Des molaires de mammifères. En 2014, j’ai pisté ces os de mammifère jusqu’au lit d’un ruisseau à sec, sacré pour les amérindiens Navajos, appelé Kimbeto – la « source de l’épervier ». Soudain, j’ai entendu un cri de victoire en provenance de l’autre rive. Mon collègue Tom Williamson venait juste de trouver un squelette, celui d’un gros animal d’une centaine de kilogrammes. Son bassin indique qu’il pouvait donner naissance à des petits vivants et bien développés. C’était donc un mammifère placentaire, le groupe auquel nous appartenons également.

Ectoconus, l’un des tout premiers mammifères placentaires, donnait naissance à des petits vivants et bien développés.

© Illustration de Beth Zaiken

PALÉONTOLOGIE

54 / POUR LA SCIENCE N° 540 / OCTOBRE 2022

L’ESSENTIEL

> Contrairement à ce qu’on imagine souvent, la lignée des mammifères est aussi vieille que celle des dinosaures.

> Ils étaient déjà très diversifiés à l’époque des « terribles lézards » et, comme eux, furent pratiquement éradiqués par l’extinction de masse survenue à la fin du Crétacé, il y a 66 millions d’années.

> Parmi les rares rescapés, les ancêtres des placentaires, un groupe de mammifères jusqu’alors très minoritaire, ont rapidement pris l’ascendant sur les autres lignées, conquérant terres, mers et airs.

> De nombreuses découvertes récentes montrent comment ils se sont diversifiés à un rythme extraordinaire. Surprise : l’intelligence n’est pas la clé de leur succès !

L’AUTEUR

STEVE BRUSATTE professeur de paléontologie à l’université d’Édimbourg, auteur de The Rise and Reign of the Mammals (Mariner Book, 2022, non traduit)

L’AUTEUR

STEVE BRUSATTE professeur de paléontologie à l’université d’Édimbourg, auteur de The Rise and Reign of the Mammals (Mariner Book, 2022, non traduit)

Quand l’informatique rencontre l’économie

Fanny Pascual

Le 11 décembre 2021 était inauguré le Grand contournement ouest de Strasbourg, une autoroute censée désengorger le centre-ville, fluidifier la circulation dans la métropole et accessoi rement améliorer la qualité de l’air. Une semaine plus tard, le journal local, les Dernières Nouvelles d’Alsace, titrait : « Pre mier afflux, premier bouchon » ! Rien ne s’était passé comme prévu. Les promo teurs du projet, élus en tête, pensaient que le meilleur moyen de supprimer des embouteillages était forcément d’ajouter une voie. Ce n’est pas le cas. En réalité, il vaut parfois mieux au contraire en sup primer… Pour comprendre ce paradoxe, il convient de s’intéresser aux différentes méthodes visant à satisfaire du mieux possible, et dans diverses situations, un grand ensemble d’acteurs comme des automobilistes pressés d’arriver à desti nation, ou bien des citoyens investis dans l’amélioration de leur cadre de vie. Ces questions ont profité au XXe siècle du développement de l’optimisation combinatoire, un domaine de l’informa tique dont le but est de concevoir des méthodes qui trouvent la meilleure solu tion parmi un ensemble de possibilités. Cet ensemble est souvent très grand et même croît en général exponentiellement par rapport au nombre de données, mais l’on souhaitetout de même trouver rapi dement la meilleure solution, sans avoir à les examiner toutes. Par exemple, il peut s’agir de trouver le chemin le plus court parmi ceux, nombreux, reliant deux villes (c’est ce que font les GPS). Le mathéma

ticien néerlandais Edsger Dijkstra publia en 1959 un algorithme résolvant ce pro blème et reposant, schématiquement, sur un principe dit d’« exploration à partir du meilleur » : de proche en proche, on exa mine les étapes intermédiaires depuis un départ vers une arrivée en attribuant des valeurs à chaque portion de trajet, l’objec tif étant de minimiser la somme des va leurs du parcours entier. De nombreux autres problèmes existent, comme celui de trouver le meilleur ordre dans lequel fabriquer des pièces dans une usine afin de maximiser la production. Dans tous les cas, il s’agit de satisfaire une seule personne, qu’elle soit automobiliste ou chef d’entreprise, en optimisant un critère. Quand les critères sont multiples, et parfois contradictoires, par exemple minimiser la longueur d’un trajet et le coût des péages, l’algorithme trouve les

solutions de bon compromis et en l’oc currence l’automobiliste choisit parmi les solutions proposées.

UN POUR TOUS ET CHACUN POUR SOI

Que se passe-t-il quand plusieurs per sonnes interagissent ? La question relève cette fois de la théorie des jeux, qui ne s’intéresse pas seulement aux jeux de société. Cette discipline vise à modéliser toute situation où des individus inter agissent, chacun devant prendre une décision, les stratégies des uns ayant des conséquences sur celles les autres. Dans ce cadre, le mathématicien et économiste américain John Nash énonça vers 1950 un célèbre théorème : il existe toujours, dans de telles situations, une solution d’équi libre (on parle désormais d’un équilibre de Nash) où personne n’a intérêt à chan

Fluidifier la circulation routière ou décider de la répartition dans un budget participatif. A priori, rien à voir, et pourtant ce sont deux exemples de situations où informatique et économie se rejoignent pour satisfaire au mieux les objectifs des usagers.

Un équilibre de Nash est une situation où personne n’a intérêt à changer de stratégie tant que les autres ne le font pas non plus

I / POUR LA SCIENCE N° 540 / OCTOBRE 2022

CAHIER PARTENAIRE

Interstices est la revue scientifique en ligne éditée par Inria (Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique), avec ses partenaires.

Ses articles sont rédigés par des scientifiques et couvrent un large panorama de la recherche en informatique et mathématiques appliquées, donnant des clés pour comprendre les enjeux liés au numérique.

Interstices est en libre accès sur https://interstices.info

ger de stratégie tant que les autres ne le font pas non plus.

Ce domaine prit plus d’importance en core au début des années 2000, lors de l’avènement d’internet, un réseau partagé par de multiples entités ayant chacune ses propres intérêts. Il n’était plus possible d’optimiser un critère sans tenir compte des actions des autres entités. En infor matique, c’est ainsi que naquit la théorie des jeux algorithmique, qui emprunte des concepts à la théorie des jeux et à l’éco nomie. L’idée est d’analyser dans quelle

mesure, dans une situation d’équilibre de Nash donnée, un comportement indi vidualiste peut détériorer l’efficacité glo bale du système.

Prenons l’exemple d’un réseau routier sur lequel circulent des automobilistes. Chacun souhaite rejoindre le plus rapide ment possible sa destination et prendre le chemin le plus rapide, étant donné ce que font les autres. En d’autres termes, si la route la plus courte en distance est surchargée, un conducteur peut avoir intérêt à en emprunter une autre. Un cas

extrême illustre la situation, celui d’un carrefour sans signalisation ni agent de police : pas de doute, le comportement des automobilistes, tous s’imaginant prioritaires, entraîne rapidement un blo cage, un bouchon… Heureusement, de telles situations sont rares. Au début des années 2000, Tim Roughgarden, de l’université Stanford, aux États-Unis, s’est intéressé au temps moyen de trajet quand des usagers se partagent un réseau routier. Pour chaque tronçon de ce dernier, le temps de par

Comment empêcher les embouteillages, comme celui-ci à Kuala Lumpur, en Malaisie ?

Comment empêcher les embouteillages, comme celui-ci à Kuala Lumpur, en Malaisie ?

POUR LA SCIENCE N° 540 / OCTOBRE 2022 / II

© Social Media Hub/Shutterstock

L’ESSENTIEL

> Le carré gréco-latin est une sorte de sudoku à deux paramètres. Le mathématicien Euler a montré que le carré de dimension 6 n’admet pas de solution.

> En modifiant les règles pour s’inspirer de la superposition

des états quantiques, il est possible de trouver des solutions.

> Ces solutions ont des propriétés intéressantes, notamment dans le domaine des codes correcteurs quantiques.

L’AUTEUR SEAN BAILLY journaliste à Pour la Science

L’AUTEUR SEAN BAILLY journaliste à Pour la Science

Et le problème des 36 officiers d’Euler devint quantique

Ce problème célèbre n’admet pas de solution. Sauf si l’on modifie ses règles, en s’inspirant du formalisme quantique. Une solution émerge alors, qui pourrait avoir des répercussions inattendues dans la conception des ordinateurs quantiques.

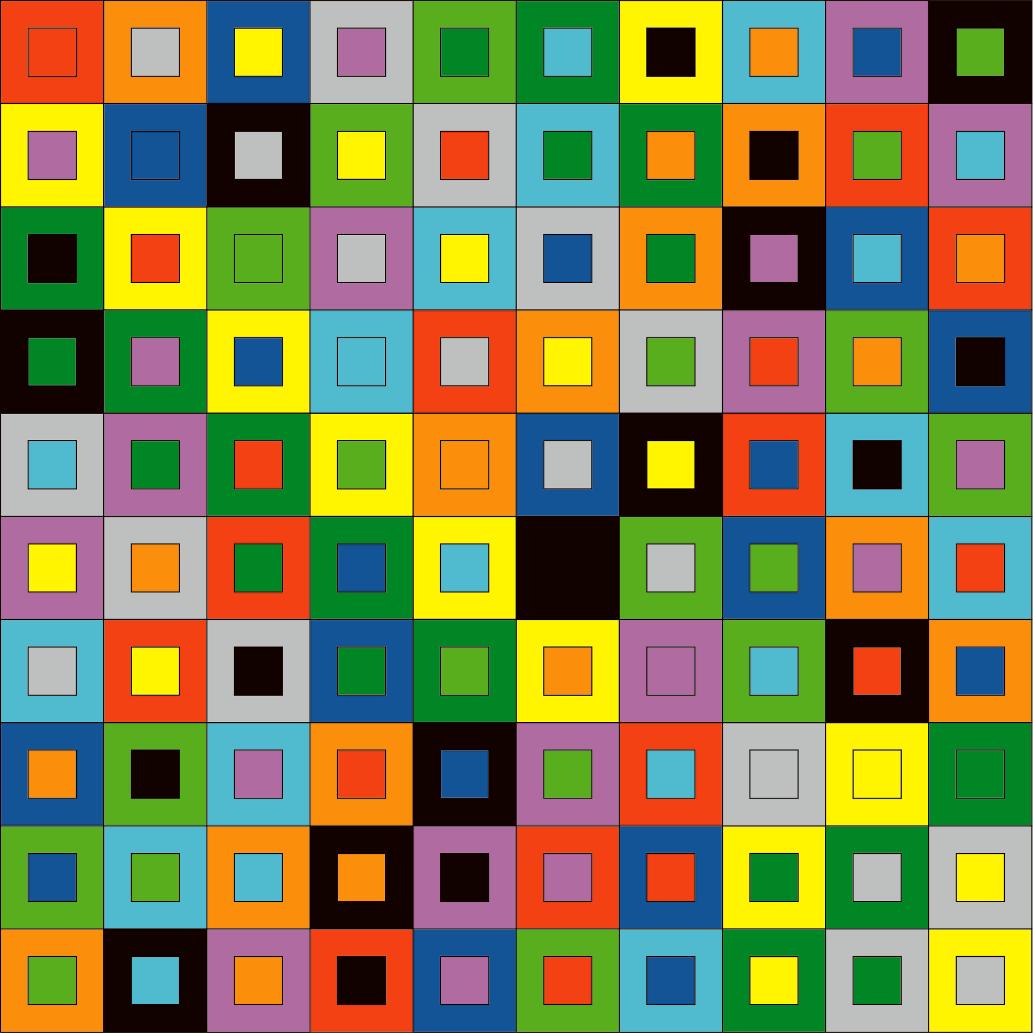

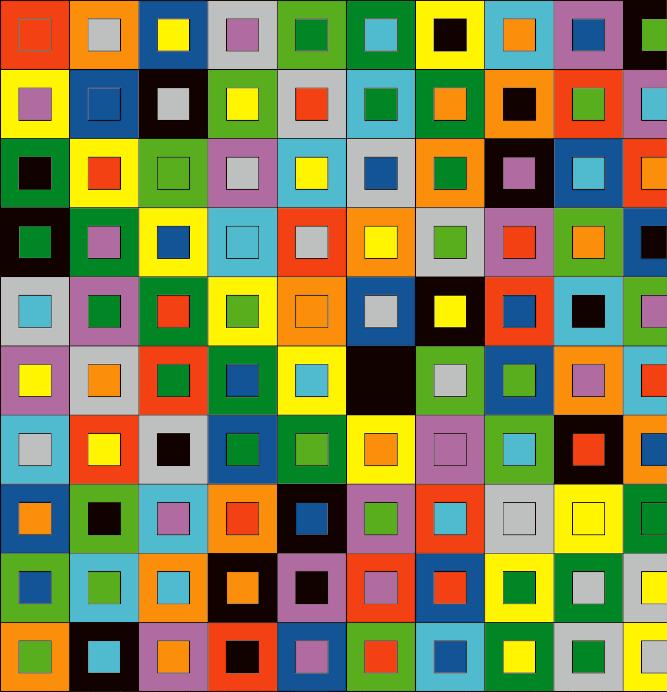

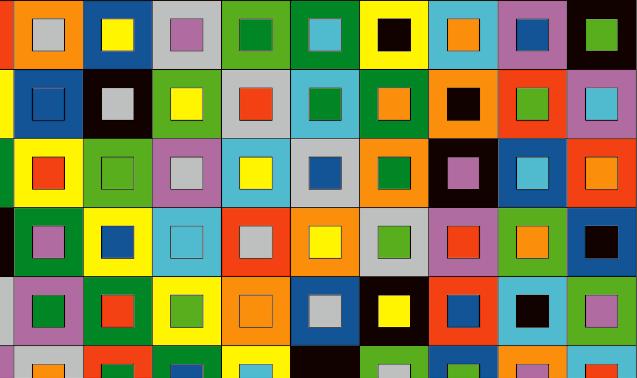

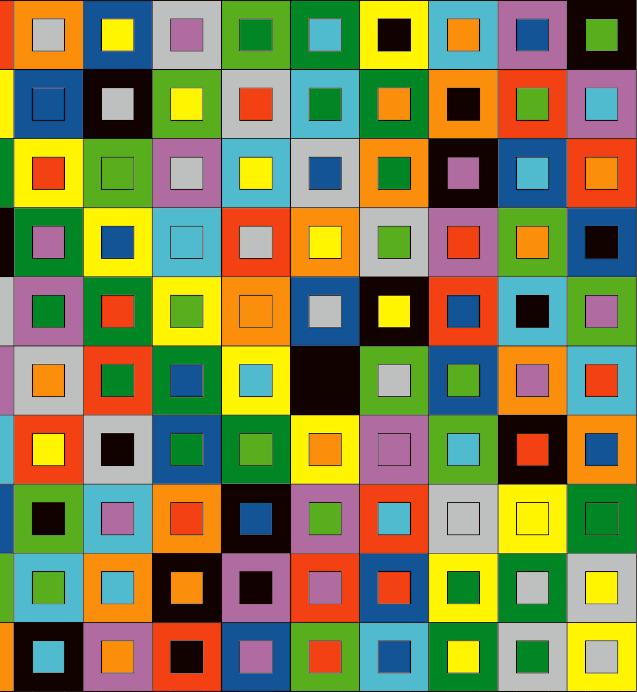

Lesrègles du sudoku sont simples. Sur une grille 9 par 9, chaque ligne et chaque colonne doivent contenir une seule fois chaque chiffre compris entre 1 et 9 (oublions ici la contrainte liée aux carrés 3 par 3). Ce petit jeu mathématique est aussi nommé « carré latin ». Maintenant, imaginons qu’au lieu d’avoir un seul paramètre (le chiffre), nous en ayons deux (le chiffre et une couleur, une lettre latine et une lettre grecque, etc.). On doit remplir ce qu’on nomme alors un « carré gréco-latin », avec les mêmes règles, mais pour les deux paramètres en même temps. On peut jouer dans des grilles 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5, 7 × 7, 8 × 8… Exception faite,

triviale, de la grille 2 × 2 ainsi qu’une autre, plus étonnante, la grille 6 × 6 : celle-ci est connue pour ne pas avoir de solution. Du moins dans sa version classique. Car elle devient suscep tible d’admettre une solution, à condition de modifier subtilement les règles, en s’inspirant d’un phénomène quantique, celui de la super position d’états. C’est ce qu’ont récemment démontré Suhail Ahmad Rather, de l’institut indien des technologies de Madras, Adam Burchardt, de l’université Jagellon, à Cracovie, en Pologne, et leurs collègues. Et les consé quences inattendues de cette solution inédite ouvrent, bien au-delà du cadre ludique, des perspectives intéressantes pour les ordina teurs quantiques.

68 / POUR LA SCIENCE N° 540 / OCTOBRE 2022

MATHÉMATIQUES

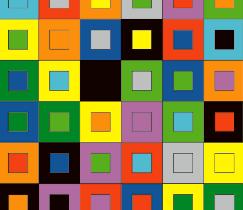

Dans ce carré gréco-latin, les deux paramètres sont la couleur extérieure et la couleur intérieure de chaque case. Sur chaque ligne et sur chaque colonne, chaque couleur doit être représentée une seule fois à l’intérieur et une seule fois à l’extérieur.

Ces savants qui voulaientsauver la science

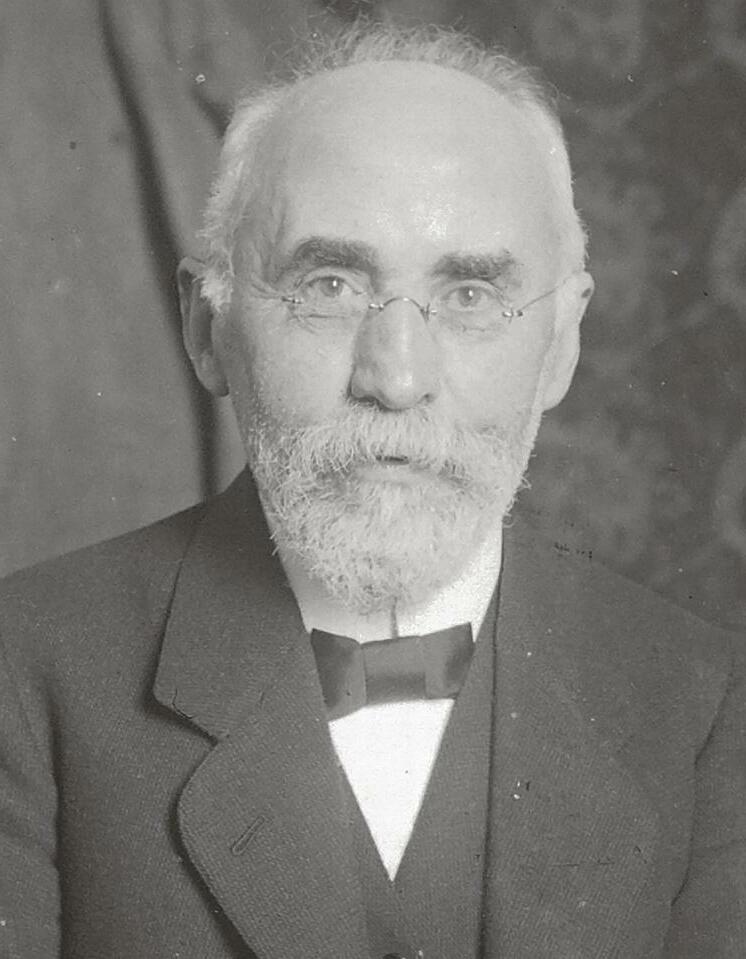

Une photographie orne la cage d’escalier de l’aile est du laboratoire de physique Norman-Bridge de l’institut de technologie de Californie (Caltech). Datant de 1922, elle présente vingt-cinq professeurs et étu diants posant dans leurs plus beaux habits, un chien à leurs pieds, rassemblés pour assister à une série de conférences consacrées à la lumière et à la matière (voir la photo page 74). Au milieu de la première rangée, à droite du directeur du laboratoire, Robert Millikan, est assis le confé rencier : Hendrik Lorentz, un physicien théori cien de l’université de Leyde, aux Pays-Bas.

On connaît surtout Millikan et Lorentz pour leurs contributions remarquables à la physique du début du xxe siècle. Mais ils ont aussi laissé leur empreinte dans la politique scientifique internationale. Fondé sur les archives de Millikan et Lorentz, respective ment à Pasadena, en Californie, et à Haarlem, aux Pays-Bas, cet article reconstruit un aspect méconnu de ces travaux : leur effort conjoint pour restaurer une coopération scientifique entre des pays qui s’étaient âprement combat tus durant la Première Guerre mondiale.

Quatre longues années de conflit avaient engendré une profonde haine entre des scien tifiques qui coopéraient amicalement avant la guerre, mais qui s’étaient retrouvés de part et d’autre des tranchées. En tant que membres de la Commission internationale de coopération

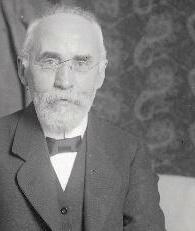

À gauche, le physicien américain Robert Millikan en 1923, année où il fut récompensé du prix Nobel « pour ses travaux sur la charge élémentaire de l’électricité et sur l’effet photoélectrique ». À droite, le physicien néerlandais Hendrik Lorentz, ici dans les années 1920, qui partagea en 1902 le prix Nobel de physique avec son compatriote Pieter Zeeman pour « l’extraordinaire service rendu par leurs recherches sur l’influence du magnétisme dans les phénomènes radiatifs ».

72 / POUR LA SCIENCE N° 540 / OCTOBRE 2022 HISTOIRE DES SCIENCES

Domaine public ; source : Wikimedia commons

L’AUTEUR

La Première Guerre mondiale a déchiré une communauté internationale de physiciens jusqu’alors soudée. Durant l’entre-deux-guerres, deux physiciens de renom, Hendrik Lorentz et Robert Millikan, ont tenté de renouer les liens.

DIRK VAN DELFT professeur émérite d’histoire des sciences à l’institut Lorentz pour la physique théorique à l’université de Leyde, aux Pays-Bas

L’ESSENTIEL

> Au lendemain de la Grande Guerre, plusieurs organisations scientifiques internationales essayèrent de relancer la coopération entre chercheurs.

> Membre de l’une d’elles le Conseil international de la recherche –, le physicien américain Robert Millikan milita pour que l’Allemagne soit acceptée au sein de l’organisation, mais il se heurta aux réticences belges et françaises.

> Le Néerlandais Hendrik Lorentz et lui s’investirent alors dans une commission scientifique internationale fondée par la Société des Nations, composée de douze membres issus de l’élite intellectuelle, dont Albert Einstein et Marie Curie.

> Lorentz n’eut cependant pas la possibilité de voir le fruit de son combat : l’Allemagne ne rejoignit la coopération scientifique internationale que plusieurs décennies après sa mort.

University Libraries, collection Hendrik Jonker & Zn Photographs (CC BY 4.0)

University Libraries, collection Hendrik Jonker & Zn Photographs (CC BY 4.0)

POUR LA SCIENCE N° 540 / OCTOBRE 2022 / 73 © Leiden

POUVONS-NOUS ÉCHAPPER À

L’INCOMPLÉTUDE ?

Certains logiciens et philosophes des mathématiques formulent une subtile remise en cause de la fameuse incomplétude de Kurt Gödel.

Deux résultats de logique mathématique ont tant étonné que l’on a recherché des erreurs dans leurs démonstra tions. Le premier de ces résultats, dû à Georg Cantor, démontre qu’il existe des infinis plus grands que l’infini des nombres entiers. Le second, dû à Kurt Gödel, est que tout système d’axiomes « intéressant » permet de formuler des énoncés dont, en utilisant les axiomes du système, on ne peut démontrer qu’ils sont vrais ni qu’ils sont faux. Ce sont les célèbres « indécidables ». On dit qu’un tel système est incomplet. Aujourd’hui, seuls quelques farfelus cherchent encore des erreurs dans les démons trations de ces théorèmes qui ont été vérifiés et même retrouvés par des cheminements variés. Il n’existe plus le moindre doute sur l’exactitude de ces deux théorèmes.

Nous avons évoqué quelques difficultés philosophiques soulevées par les infinis non dénombrables dans la rubrique du mois de juillet 2021 (Pour la Science n° 525), nous n’y reviendrons pas. Concernant la démonstra tion de Gödel, nous allons voir qu’il existe une interrogation subtile formulée par le phi losophe et logicien Daniel Isaacson, de l’uni versité d’Oxford : « Que signifie véritablement le résultat de Gödel quand on l’applique aux axiomes de l’arithmétique de Peano ? » Il s’agit d’une remise en cause de « l’incomplétude » du système d’axiomes de Peano. Plus de trente ans après sa première formulation, cette objection délicate et profonde a été récemment renforcée par de nouveaux

résultats. Nous y consacrons la rubrique de ce mois et pour cela, nous reviendrons sur le principe du raisonnement par récurrence, au cœur des axiomes de l’arithmétique.

L’arithmétique est le domaine des mathé matiques qui traite des nombres entiers. Elle commence avec l’addition et la multiplication et ce qui y est lié comme le concept de nombre premier, l’étude des suites numériques, dont la suite de Fibonacci, la résolution d’équations polynomiales en nombres entiers, etc. Le moyen le plus efficace de raisonnement pour obtenir des résultats sur ces sujets est le rai sonnement par récurrence.

LE RAISONNEMENT PAR RÉCURRENCE

Henri Poincaré dans son célèbre ouvrage de 1902, La Science et l’Hypothèse, le présente ainsi : « On établit d’abord un théorème pour n = 1 ; on montre ensuite que s’il est vrai de n – 1, il est vrai de n et on en conclut qu’il est vrai pour tous les nombres entiers à partir de 1. »

Poincaré précise que c’est « le raisonne ment mathématique par excellence ». Il indique encore et c’est plus mystérieux : « La démons tration par récurrence s’impose parce qu’elle n’est que l’affirmation d’une propriété de l’es prit lui-même. »

Donnons un exemple de son utilisation en montrant que la formule 1 + 3 + 5 + 7 = 42 est un cas particulier de l’affirmation que la somme des nombres impairs jusqu’à 2n – 1, vaut n2

Soit P(n) : 1 + 3 + 5 + ... + (2n – 1) = n2 .

L’AUTEUR

JEAN-PAUL DELAHAYE professeur émérite à l’université de Lille et chercheur au laboratoire Cristal (Centre de recherche en informatique, signal et automatique de Lille)

Jean-Paul Delahaye a notamment publié : Les mathématiciens se plient au jeu, une sélection de ses chroniques parues dans Pour la Science (Belin, 2017).

80 / POUR LA SCIENCE N° 540 /OCTOBRE 2022 LOGIQUE & CALCUL P. 80 Logique & calcul P. 86 Art & science P. 88 Idées de physique P. 92 Chroniques de l’évolution P. 96 Science & gastronomie P. 98 À picorer

C’est vrai pour n = 1 car 1 = 12. Supposons la propriété vraie pour n – 1, alors :

P(n – 1) : 1 + 3 + 5 + ... + (2n – 3) = (n – 1)2

Ajoutons le nombre impair 2n – 1 de chaque côté de l’égalité : 1 + 3 + 5 + ... + (2n – 3) + (2n – 1) = (n – 1)2 + (2n – 1)

En développant (n – 1)2 + 2n – 1 et en sim plifiant, on obtient n2 – 2n + 1 + 2n – 1 = n2, donc : 1 + 3 + 5 + ... + (2 n – 1) = n 2. C’est ce que nous attendions. On en conclut que pour tout entier n à partir de 1, on a bien P(n).

Le théorème fondamental de l’arithmétique qui affirme que tout entier se décompose de manière unique en un produit de nombres pre miers admet plusieurs démonstrations, mais toutes utilisent le raisonnement par récurrence.

D’EUCLIDE À PEANO

Le principe du raisonnement par récur rence est si naturel et intuitif qu’il n’a pas été possible d’en retracer l’origine. Sans l’identifier ni le nommer précisément, Euclide s’en servait, mais il ne fut sans doute pas le premier.

En 1665, Blaise Pascal en fait un premier usage explicite dans son traité du Triangle

arithmétique. Il est suivi par Pierre de Fermat et Jacques Bernoulli. Au xixe siècle, le travail pour rendre rigoureux le raisonnement mathéma tique conduit à une formulation générale axio matique du principe par Hermann Günther Grassmann en 1861, puis indépendamment par Richard Dedekind en 1888 et Giuseppe Peano en 1889. Ce dernier étend le raisonnement audelà du principe de récurrence et formule un système de raisonnement général adapté aux nombres entiers, qu’on dénomme aujourd’hui le système d’axiomes de Peano, noté peano.

Explicitons une version écrite de peano avec huit axiomes en utilisant des notations modernes.

LA PROGRESSION DES AXIOMES

L’axiomatisation des mathématiques a commencé avec la géométrie d’Euclide vers 300 ans avant notre ère.

La méthode d’Euclide consiste à fixer des énoncés de base appelés « axiomes » ou « postulats », et ensuite à ne raisonner qu’à partir de ces vérités primitives.

Ainsi le cinquième postulat d’Euclide est : « Par un point extérieur à une droite, on peut mener une et une seule droite parallèle à cette droite ».

La nécessité de cet axiome a été la question la plus lancinante de l’histoire de la géométrie ; il a fallu plus de deux millénaires de débats pour que la communauté scientifique reconnaisse l’impossibilité de le démontrer sur la base des autres axiomes.

Ainsi le but de l’axiomatisation est de préciser les outils des démonstrations pour que tous les mathématiciens s’accordent sur leur validité.

Trouver les démonstrations reste difficile, mais les vérifier devient, en théorie, un simple travail de contrôle.

Longtemps après Euclide, grâce aux progrès de la logique et des notations mathématiques,

l’axiomatisation a été poussée plus loin et on a précisé les symboles utilisables, les façons correctes de les assembler, et les règles typographiques permettant de transformer et combiner les axiomes pour obtenir des formules considérées comme pleinement démontrées.

Au xixe siècle, l’axiomatisation a porté sur l’arithmétique avec les travaux de Giuseppe Peano, puis au xxe siècle sur la théorie des ensembles, qui permet une manipulation de l’infini « actuel », c’est-à-dire considéré comme un objet. Cet infini actuel est opposé à l’infini « potentiel » qui est le seul envisagé en arithmétique où il est impossible de le manipuler comme un tout. Fort de ces succès, David Hilbert, au début du xxe siècle, a pensé que l’on pourrait établir que les axiomes utilisés en mathématiques n’aboutissaient jamais à une contradiction. Bien sûr, pour démontrer cette non-contradiction, il fallait accepter de raisonner, mais Hilbert proposait de n’utiliser dans les raisonnements que des moyens aussi limités que

zéro.

possible. Le but était en particulier de faire reposer la théorie des ensembles, qui semblait risquée, sur des fondements réduits et aussi évidents que possible. En 1931, Kurt Gödel mit fin à ce rêve en montrant que l’arithmétique fondée sur les axiomes énumérés par Peano permet de formuler des affirmations « A » sur les nombres entiers dont, en utilisant ces axiomes, on ne peut démontrer ni la vérité ni la fausseté (pas de démonstration pour « A » ni pour « non A »).

La situation actuelle a conduit Daniel Isaacson à s’interroger : « Ce que l’on démontre avec les axiomes de Peano n’est-il pas seulement l’ensemble des vérités proprement arithmétiques ?

Les vérités qui échappent à peano, et le rendent incomplet, ne sont-elles pas toujours liées à des considérations directes ou indirectes sur l’infini actuel ou à d’autres structures abstraites et n’ayant plus une nature strictement arithmétique ? »

Giuseppe Peano

Kurt Gödel

David Hilbert

Daniel Isaacson

POUR LA SCIENCE N° 540 OCTOBRE 2022 / 81

1

1. ∀x ¬(sx = 0) 2. ∀x (x = 0 ∨ ∃y (x = sy)) 3. ∀x∀y (sx = sy ⇒ x = y) 4. ∀x (x + 0 = x) 5. ∀x∀y (x + sy = s(x + y)) 6. ∀x (x 0 = 0) 7. ∀x∀y (x · sy = (x · y) + x) 8. Pour toute formule φ(x) : (φ(0) ∧ (∀x (φ(x) ⇒ φ(sx)))) ⇒ ∀x φ(x) Le symbole 0 représente le

Le s repré sente la fonction successeur : le successeur de n

© Domaine public (G. Peano ; D. Hilbert K. Gödel) ; Université d’Oxford (Daniel Isaacson)

L’AUTEUR

Les mines sud-africaines de Nababeep, d’Okiep, l’une de celles du groupe Jubilee (la colonne ci-contre) et celle de Palabora (à droite), et les sphères représentant respectivement les 302 500, 284 000, 6 500 et 4,1 millions de tonnes de cuivre qui en ont été extraites.

LOÏC MANGIN rédacteur en chef adjoint à Pour la Science

LOÏC MANGIN rédacteur en chef adjoint à Pour la Science

TOUT ÇA POUR ÇA !

En Afrique du Sud, Dillon Marsh rend compte des ravages de l’industrie minière en ajoutant aux clichés de sites dévastés la quantité de métaux qui en a été extraite sous forme de sphères. Des photos au contraste saisissant !

Le cuivre. Les premières traces de l’utilisation de ce métal remontent au VIII e millénaire avant notre ère, au Proche-Orient. Allié à l’étain pour produire du bronze quelques milliers d’années plus tard, il marque la naissance de la métallurgie et des pre miers réseaux économiques complexes qui y sont liés. Aujourd’hui, on le retrouve dans la plupart des câbles électriques, les microprocesseurs de nos objets électro niques, les batteries… et jusque dans nos pièces de monnaie ! C’est dire si l’huma nité dépend du cuivre depuis toujours. Reste à se le procurer…

On le trouve parfois à l’état natif dans le manteau terrestre, mais il est le plus sou vent combiné en sulfures ou, plus rare ment, oxydes, carbonates… Il s’agit donc de l’extraire de mines, principalement à ciel

ouvert, et on le fait à raison d’environ 20 millions de tonnes de cuivre par an. Sachant que le minerai de base, générale ment du porphyre cuprifère ou de la chal copyrite, contient un faible pourcentage de cuivre, on imagine les quantités de maté riau qu’il faut dégager pour obtenir le pré cieux métal. Un exemple ? La plus grande mine de cuivre à ciel ouvert du monde, celle de Chuquicamata, au Chili, couvre une superficie de 8 kilomètres carrés et atteint 850 mètres de profondeur ! Les dégâts sur l’environnement et la santé des populations locales sont considérables.

Les œuvres du photographe sud-afri cain Dillon Marsh interrogent justement ces liens entre extraction minière et dom mages collatéraux. De quelle façon ? Il a parcouru son pays, un temps grand pro ducteur de cuivre, pour immortaliser les

mines. La première fut en activité dès 1852, à Springbok, dans l’ouest du pays. Plusieurs ont ouvert par la suite, au gré de la découverte de gisements et se sont accompagnées de la création de petites villes où vivaient les mineurs. Cependant, depuis 2007, la plupart des filons se sont taris, et la majorité des mines sont désormais fermées et aban données, laissant à leur sort bien incer tain cités et populations.

Les clichés révèlent des gouffres béants, des cicatrices de ce qui fut une activité florissante. Ces paysages dévas tés auraient pu suffire à révéler comment une industrie qui a façonné l’histoire et l’économie de l’Afrique du Sud a laissé sa trace dans le décor. Cependant, le pho tographe a choisi d’y adjoindre, par logi ciel interposé, des sphères étincelantes

86 / POUR LA SCIENCE N° 540 / OCTOBRE 2022 ART & SCIENCE

© Dillon Marsh

représentant, à l’échelle, la quantité de minerai recherché réellement extraite (voir les photographies ci-dessus) . Le contraste est alors saisissant avec le gigantisme des cavités et ajoute à l’absur dité de l’activité minière. On comprend le nom de la série d’images : « Tout ça pour ça » (For What It’s Worth en anglais) !

Ce qui est vrai pour le cuivre, l’est plus encore pour d’autres éléments plus rares, et Dillon Marsh s’est aussi intéressé, selon la même méthode, aux diamants, à l’or, au groupe du platine dans les métaux dits « de transition » (palladium, osmium, iridium, ruthénium, rhodium…). Pour le diamant, il faut zoomer pour se rendre compte de la quantité extraite ! Dans la mine de Jagersfontein, 200 mètres de hauteur de terre sur près de 20 hectares ont été retournés pour… 1 900 kilogrammes de

diamant. L’ensemble de ces images, et c’est l’objectif de leur auteur, aide à prendre conscience de l’énergie et des destructions nécessaires pour accéder aux quelques grammes de métaux précieux sur lesquels reposent notamment nos modes de vie actuels, où la technologie est reine.

Une autre série du photographe explore d’une façon similaire une facette différente de l’impact des humains sur la nature. Dans Counting the Costs, des sphères sont également ajoutées à des clichés, cette fois d’endroits plutôt urbains. Que repré sentent-elles ? La fonte des glaciers, essen tiellement himalayens, telle qu’elle a été déterminée à partir d’études scientifiques. Ainsi, une boule de 18,64 mètres cubes cor respond au volume que perd en moyenne chaque minute le glacier Chhota Shigri, dans le nord-est de l’Inde.

On peut relier les deux séries, puisque la fonte des glaciers, due au réchauffe ment climatique, est la conséquence de notre extractivisme à outrance, celui des énergies fossiles tout autant que celui des métaux nécessaires au fonctionnement de nos machines. De quoi avoir une boule... dans l’estomac ! n

Pour en savoir plus sur le travail de Dillon Marsh : dillonmarsh.com

L’auteur a publié : Pollock, Turner, Van Gogh, Vermeer et la science… (Belin, 2018)

POUR LA SCIENCE N° 540 / OCTOBRE 2022 / 87

PICORER

Retrouvez tous nos articles sur www.pourlascience.fr

2,2 °C

L’Alaska s’est réchauffé de 2,2 °C au cours des cinquante dernières années, une tendance qui s’est encore accélérée depuis 2014. L’ensemble de la région arctique boréale s’adoucit 1,5 à 4 fois plus vite que les zones tempérées.

SYRINX

Les humains produisent des sons grâce à une unique source sonore située au sommet du cou : le larynx. Les oiseaux, en revanche, utilisent une structure à deux branches située au sommet des poumons : la syrinx. Chaque branche est une source de son indépendante. Chez les oiseaux chanteurs, les muscles de la syrinx se contractent plus vite que tout autre muscle de vertébré. Ils contrôlent ainsi le son à l’échelle de la milliseconde. Leurs chants ne doivent rien au hasard !

£ Dès lors que les préhumains se sont mis à rechercher davantage leurs ressources au sol, une tendance à exploiter un territoire toujours plus grand s’est installée £

GUILLAUME DAVER paléoanthropologue au laboratoire Palevoprim de l’université de Poitiers

OFFICIERS D’EULER

La plus grande mine de cuivre à ciel ouvert du monde, celle de Chuquicamata, au Chili, couvre une superficie de 8 kilomètres carrés et atteint 850 mètres de profondeur. Les dégâts sur l’environnement et la santé des populations locales sont considérables.

Imaginez un sudoku à deux paramètres, vous obtiendrez un jeu mathématique auquel, selon la légende, le mathématicien suisse Leonhard Euler s’est intéressé lorsque l’impératrice Catherine de Russie lui a présenté une énigme : soit une armée constituée de six régiments, chacun comportant six officiers de six grades distincts. Le jeu a-t-il une solution avec ces 36 officiers ? Non, a conjecturé Euler.

FLAGELLE

Les flagelles des bactéries et des eucaryotes, les cellules à noyau, n’ont rien à voir. Celui des bactéries est un tube creux spiralé constitué d’un seul filament moléculaire mû par un moteur à protons. Celui des eucaryotes comporte plusieurs microtubules, des polymères dont le jeu relatif permet le battement du flagelle…

Comme toutes les étoiles, le Soleil émet un flux constant de particules chargées et de champs magnétiques, le vent solaire. Ce vent se déplace à des vitesses hypersoniques, s’échappant du Soleil comme la surface d’un ballon qui se gonfle, l’« héliosphère ». Mais la pression de la matière interstellaire finit par freiner l’expansion de l’héliosphère, créant une limite avec l’espace interstellaire : l’héliopause.

HÉLIOPAUSE 8 KM2

p. 36

p. 44 p. 86 p. 92 p. 24 p. 68 p. 7 Imprimé en France – Maury Imprimeur S.A. Malesherbes – Dépôt légal : 5636 – Octobre 2022 – N° d’édition : M0770540-01 – Commission paritaire n° 0922 K 82079 –Distribution : MLP – ISSN 0 153-4092 – N° d’imprimeur : 264 990 – Directeur de la publication et gérant : Frédéric Mériot.

À