« Les dinosaures n’étaient probablement ni les crétins d’antan ni les créatures hypermalines des films de Spielberg »

Jean Le Loeuff Paléontologue, directeur du musée des Dinosaures d’Espéraza

« Les dinosaures n’étaient probablement ni les crétins d’antan ni les créatures hypermalines des films de Spielberg »

Jean Le Loeuff Paléontologue, directeur du musée des Dinosaures d’Espéraza

Plus grands, plus hauts, plus forts…

L’extinction, minute par minute Révélations sur le Kâmasûtra des dinosaures

Pourquoi le T. rex a des petits bras

Raphaël a aidé Sophie à donner l’accès à l’eau potable et à l’assainissement à 5 villages en Inde.

Raphaël verse chaque année 1% de son chiffre d’affaires à des associations agréées 1% for the Planet dont Kynarou.

onepercentfortheplanet.fr

Ont contribué à ce numéro

Stephen Brusatte est paléontologue à l’université d’Édimbourg, en Écosse, spécialisé en anatomie et évolution des dinosaures et autres espèces fossiles du Mésozoïque.

par Loïc Mangin Rédacteur en chefadjoint à Pour la Science

La paléontologie – terme forgé par Henri-Marie Ducrotay de Blainville – est née en tant que science en 1822. À peine deux ans plus tard, en février, William Buckland, à l’université d’Oxford, décrit l’espèce Megalosaurus bucklandii dans ce qui est le premier article scientifique consacré aux dinosaures… alors que le terme n’existe pas encore. Le paléontologue Richard Owen ne l’inventera qu’en 1842.

C’est donc une science bien jeune qui nous raconte, entre autres glorieux épisodes de plus de 3 milliards d’années d’histoire de la vie, la formidable épopée des dinosaures qui dura plus de 180 millions d’années.

C’est l’âge des superlatifs, puisque ce Mésozoïque fut l’ère des plus grands animaux terrestres, du plus grand prédateur connu, des plus grands animaux volants… Et comme tout « jeune », la paléontologie connaît une nouvelle étape dans son développement, son adolescence, en ce que, désormais, c’est la vie quotidienne de ces géants qui est scrutée, élucidée… ce numéro s’en faisant le relais. Et personne ne sait aujourd’hui ce qu’elle sera en mesure de nous dire dans quelques décennies… c’est l’a aire d’autres jeunes, ceux qui embrasseront la carrière de paléontologues. La discipline a de l’avenir, tout comme les dinosaures. Pour preuve, en janvier a été annoncé un prochain opus de la saga Jurassic World

Hervé Le Guyader est professeur émérite de biologie évolutive à Sorbonne Université, à Paris. Il a publié Biodiversité. Le pari de l’espoir (Le Pommier) en 2020.

Jean Le Loeu est paléontologue et directeur du musée des Dinosaures (qui est aussi un centre de recherches) d’Espéraza, dans l’Aude.

Jakob Vinther est biologiste à l’université de Bristol, en Angleterre. Il est l’un des premiers à avoir découvert des traces de mélanine dans les fossiles.

p. 6 Repères

Des schémas, des chi res, des définitions : toutes les clés pour entrer sereinement dans ce numéro.

p. 10 Grand témoin

La paléontologie a besoin de jeunes et brillants étudiants : il y a tant à découvrir !

Des titans, petit à petit

p. 18 Un triomphe improbable

Stephen Brusatte

Comment les dinosaures ont-ils conquis la planète ? Par chance !

p. 26 Encore (et encore) plus haut

Michael D’Emic

Les sauropodes sont devenus gigantesques à 36 reprises.

p. 34 Grandir vite… ou pas

Anna Gibbs

Prendre son temps ou se presser, du moment que l’on finit géant.

p. 40 Mare monstrum

François Savatier

Les ichthyosaures étaient la terreur des océans.

p. 42 Les chevaliers du ciel… mésozoïque

Michael Habib

Les ptérosaures, une aberration évolutive bien pensée.

p. 54

Les dinosaures en Technicolor

Jakob Vinther

Peau, écailles, plumes… un vrai festival de couleurs !

p. 62 Pas bête, le T. rex

Albane Clavere

Le superprédateur avait autant de neurones qu’un babouin.

p. 64 AdopteUnDino.com

Brian Switek Révélations sur le Kâmasûtra des dinosaures.

p. 70

L’invention de l’œuf dur

François Savatier

Dur ou mou, l’œuf de dinosaure ? Les deux.

p. 72 Pas de bras, pas de… Hervé Le Guyader

On sait enfin pourquoi le T. rex avait des petits bras.

p. 76 La vérité sur une star de Hollywood

Matthew Brown et Adam Marsh

Le dilophosaure, une vedette de Jurassic Park mise à nu.

p. 88

Le Cluedo de la fin du Crétacé

Hervé Le Guyader

Le coupable et ses complices démasqués, ou presque.

p. 92 Chronique d’une mort annoncée ?

William Rowe-Pirra

Les dinosaures étaient-ils en déclin avant leur disparition ?

p. 94 Instantané d’une extinction

François Savatier

Après la chute, le film des événements, minute par minute.

p. 100 Et les mammifères s’imposèrent

Stephen Brusatte

Le succès des mammifères ne doit rien à leur intelligence…

p. 109 Rendez-vous

110 En image

112 Rebondissements

116 Infographie

118 Incontournables

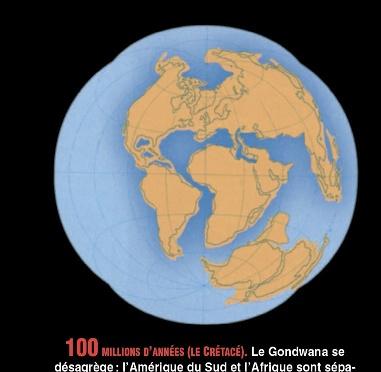

Pendant plus de 180 millions d’années, les dinosaures et leurs cousins volants (les ptérosaures) ou marins (ichthyosaures, plésiosaures…) ont régné sur une planète en constante évolution.

Les terres émergées (en orange, les traits verts indiquant les côtes actuelles) sont réunies en un seul supercontinent, la Pangée.

Le plus vieil ichthyosaure connu Apparition des dinosaures… et des mammifères Premiers ptérosaures Premiers ornithischiens

LE JURASSIQUE

La Pangée se scinde en deux continents : la Laurasie, au nord, et le Gondwana, au sud.

Apparition du Megalosaurus, premier dinosaure scientifiquement décrit

Premier sauropode de plus de 25 tonnes

Le Gondwana se désagrège : l’Amérique du Sud et l’Afrique sont séparées par l’océan Atlantique naissant. La Laurasie reste d’un seul tenant.

Chute d’un astéroïde

Les continents actuels sont presque formés : l’Inde remonte vers l’Asie tandis que l’Australie se désolidarise de l’Antarctique.

Les paléontologues ont longtemps divisé les dinosaures en deux groupes (ci-dessous) : d’un côté les ornithischiens à « hanche d’oiseau » et, de l’autre, les saurischiens à « hanche de lézard », eux-mêmes incluant les théropodes et les sauropodomorphes. Une analyse récente, menée par Matthew Baron, à l’université de Cambridge, et ses collègues, suggère que les théropodes et les ornithischiens appartiendraient à un même groupe, les ornithoscélidés, et que les sauropodomorphes se trouveraient sur une autre branche (en bas). Cependant, cette hypothèse est encore débattue, notamment par les travaux de Max Langer, de l’université de São Paulo, et de Stephen Brusatte, de l’université d’Édimbourg. Seule la découverte de nouveaux fossiles aidera à trancher.

Pisanosaurus Heterodontosaurus Manidens Tianyulong

Abrictosaurus Fruitadens haagarorum

Ornithischiens

Eocursor Lesothosaurus Agilisaurus Jeholosaurus Hexinlusaurus Emausaurus Scelidosaurus Scutellosaurus Laquintasaura

Guaibasaurus Daemonosaurus Eodromaeus Agnosphitys Staurikosaurus Sanjuansaurus Herrerasaurus Tawa

Chindesaurus Dracovenator Panguraptor Zupaysaurus « Syntarsus » Dracoraptor

ProcompsognathusCoelophysis Sarcosaurus Liliensternus Lophostropheus DilophosaurusSinosaurus

Cryolophosaurus eillioti

Allosaurus

Ceratosaurus

Piatnitzkysaurus Elaphrosaurus Eoabelisaurus

Sauropodomorphes

Eoraptor Saturnalia PanphagiaPampadromaeus Buriolestes

PantydracoThecodontosaurus Efraasia

Gongxianosaurus Pulanesaura Lufengosaurus Coloradisaurus Riojasaurus Yunnanosaurus Aardonyx

UnaysaurusPlateosaurus Antetonitrus Leyesaurus Massospondylus Nyasasaurus Vulcanodon Tazoudasaurus Massospondylus kaalae

Dinosaures

Sauropodomorphes

Saurischiens

Ornithischiens

Eoraptor

Guaibasaurus Buriolestes Panphagia Saturnalia

Pampadromaeus

Pantydraco

Nyasasaurus Massospondylus Massospondylus kaalae

Thecodontosaurus Efraasia Leyesaurus Antetonitrus Plateosaurus Unaysaurus Aardonyx

Yunnanosaurus Riojasaurus Coloradisaurus Lufengosaurus Pulanesaura

Gongxianosaurus Tazoudasaurus Vulcanodon

Chindesaurus

Tawa

Daemonosaurus Manidens

Heterodontosaurus Tianyulong

Fruitadens haagarorum

Abricotosaurus Eocursor LaquintasauraScutellosaurus Scelidosaurus Emausaurus Lesothosaurus Agilisaurus Hexinlusaurus Jeholosaurus

Théropodes

« Syntarsus »

Dilophosaurus Dracovenator Panguraptor Sarcosaurus Zupaysaurus Dracoraptor Coelophysis

Ornithoscélidés

Procompsognathus Lophostropheus

Liliensternus Sinosaurus

Allosaurus Elaphrosaurus Ceratosaurus Eoabelisaurus Cryolophosaurus eillioti

Piatnitzkysaurus

Dinosaures

Astéroïde de Chicxulub

De 10 à 15 kilomètres de diamètre, il aurait dégagé lors de son impact une énergie équivalente à 72 tératonnes de TNT, soit plus de 5 milliards de fois l’énergie de la bombe atomique de Hiroshima. Il a atteint la Terre il y a 66,038 millions d’années, avec une marge d’erreur de ± 11 000 ans.

Ce terme, dérivé du grec deinós, « terrible », et saûros, « lézard », désigne un groupe de reptiles tétrapodes, qui, avec les ptérosaures (un groupe éteint) et les pseudosuchiens (les crocodiliens fossiles et actuels), formaient les archosaures. Ils se subdivisent en trois groupes : les ornithischiens, les théropodes et les sauropodes.

Oiseaux

Sauropodes

Ornithischiens

Théropodes

Saurischiens

Pseudosuchiens

Squamates

Archosaures

Diapsides

Sauropsides

Amniotes

Ptérosaures

Ichthyosaures

Mammifères

Synapsides

Ces reptiles marins, de même que leurs cousins aquatiques les plésiosaures et les pliosaures, ne sont pas des dinosaures. Ils ne sont que leurs lointains parents dans l’arbre du vivant. Les mosasaures, autres célèbres reptiles marins, sont encore plus éloignés, puisqu’ils appartiennent à l’ordre des squamates, avec les lézards et les serpents.

Désignés ainsi en raison de leur bassin ressemblant à celui des oiseaux, ils représentent une grande diversité de morphologies : les hadrosaures à bec de canard, les cératopsiens, comme le tricératops, avec leur collerette à cornes, les stégosaures, dont le dos est orné de plaques osseuses, les ankylosaures caparaçonnés dans leur armure…

Ces dinosaures quadrupèdes (à quelques exceptions près) et herbivores, aux pattes massives, ont été les plus grands animaux terrestres jamais connus. Parmi leurs représentants les plus illustres figurent le diplodocus, le brachiosaure…

Ces dinosaures bipèdes et souvent carnivores ont vécu tout au long du Mésozoïque. Les plus petits avaient la taille d’un colibri, les plus grands, comme Tyrannosaurus rex, pesaient environ 8 tonnes pour 5 mètres de hauteur et 13 de longueur. Les oiseaux actuels sont des théropodes.

Trapps du Deccan

Cette province magmatique de l’ouest de l’Inde, qui tire son nom du suédois trappa, « escalier », est caractérisée par un empilement de coulées de lave de 2 000 mètres de hauteur et couvrant une surface de 500 000 kilomètres carrés.

« Les paléontologues ont radicalement modifié le paysage de leur domaine »

Comment la paléontologie a-t-elle évolué ces dernières années ?

Ces dernières décennies l’accent a été mis sur la phylogénie : difficile alors de publier un article de paléontologie dinosaurienne sans qu’y figure une proposition d’arbre reconstituant les liens de parenté entre espèces ! Aujourd’hui ces études n’ont pas disparu, mais elles ne sont plus la seule finalité de la discipline et un peu de variété ne peut pas faire de mal en la matière.

Est-ce à dire que les choses sont désormais plus claires ?

Pour une grande part oui, grâce justement à ces contributions phylogénétiques des années 1990-2000, même s’il reste des groupes de dinosaures pour lesquels les données sont insuffisantes. Mais personne n’attend qu’une nouvelle étude révolutionne les hypothèses antérieures dans ce domaine. Il s’agit désormais d’affiner, de rentrer dans le détail, ce qui finit par poser parfois des questions sur le sens de la démarche Un nouveau cladogramme fondé sur 312 caractères au lieu de 285 a-t-il un réel intérêt ?

Et puis, n’oublions pas que les phylogénies des dinosaures sont uniquement fondées sur l’ostéologie, c’est-à-dire l’étude des os, fussent-ils fossilisés. Or les données moléculaires et génétiques ont bouleversé la phylogénie des mammifères pour lesquels on connaît de nombreux représentants, de surcroît encore vivants Pour les dinosaures, ce type d’information n’est évidemment pas

Il faut absolument que de jeunes et brillants étudiants se lancent dans la carrière de paléontologue ! »

disponible, ce qui invite à regarder avec prudence nos hypothèses, qui sont forcément plus fragiles.

Parallèlement, le travail d’inventaire se poursuit…

Oui, pour entre autres nourrir les phylogénies ! Je pense d’ailleurs que l’essentiel des publications de paléontologie concerne la description de nouvelles espèces, ou bien le réexamen à la lumière des connaissances actuelles d’espèces autrefois décrites Ainsi est-on passé de 10 à 15 espèces nouvelles par an dans les années 1990 à une quarantaine aujourd’hui !

À propos d’espèce, nous fêtons le deux centième anniversaire de Megalosaurus (voir la figure, page suivante), premier dinosaure à avoir reçu un nom scientifique, le 20 février 1824. Il fut attribué par William Buckland, de l’université d’Oxford, à partir d’une mâchoire découverte à la fin du XVIIIe siècle dans l’Oxfordshire.

L’accélération du travail d’inventaire à laquelle on assiste de nos jours s’explique en partie par, à l’international, un plus grand nombre de chercheurs qu’il y a vingt-cinq ou trente ans. Concomitamment, dans des revues scientifiques, la quantité de publications sur le groupe des dinosaures explose. La production est inégale,

Le 20 février 1824, William Buckland, de l’université d’Oxford, décrivit le Megalosaurus. C’était le premier dinosaure à l’être, près de vingt ans avant que le mot même de « dinosaure » ne soit forgé. Si le nom de l’espèce est resté inchangé, on ne peut en dire autant des façons de voir l’animal, entre une reconstitution (ci-contre) figurant dans le Nouveau Dictionnaire encyclopédique universel illustré, de Jules Trousset, paru à la fin du XIXe siècle, et une autre, plus récente (page ci-contre).

mais dans la masse, des thématiques nouvelles ont l’occasion d’émerger. Et, de fait, depuis une dizaine d’années, les chercheurs, un peu partout, sans concertation réelle, se sont emparés d’autres sujets et ont modifié le paysage de leur domaine

Quels sont ces sujets ?

Il s’agit de questions longtemps considérées comme pittoresques voire dénuées de tout intérêt scientifique. Elles concernent souvent la biologie des dinosaures, et sont pour beaucoup abordées dans ce numéro : la sexualité de ces animaux, la coquille de leurs œufs, leurs couleurs, les vocalises, le cerveau et les capacités cognitives…

Deux articles ont particulièrement marqué ce tournant. Le premier concernait la couleur, et on le doit à l’équipe de Jakob Vinther, de l’université de Bristol, en Angleterre À la fin du XXe siècle, le paradigme était qu’aucun reste de peau ne pouvait avoir été fossilisé. Tout au plus était-il possible d’espérer trouver une empreinte fine, comme celle des écailles d’un hadrosaure ou des plumes d’archéoptéryx, mais des traces biologiques ou moléculaires, impensable. Pourtant le paléontologue et ses collègues sont allés au-delà des certitudes, des idées reçues, et ont fini par trouver des signatures de molécules organiques dans des peaux et des plumes de dinosaures, plus précisément de la mélanine contenue dans des vésicules, des mélanosomes, qui avaient traversé des dizaines de millions d’années Partant, leur couleur devenait un vrai sujet de science Des travaux sont toujours en cours, et il est encore trop tôt pour en faire une

synthèse, mais des informations que l’on supposait inatteignables sont à portée de microscope !

Sur quoi porte l’autre rupture ?

Elle concerne les études désormais possibles de l’intérieur des fossiles en général et des crânes en particulier. Les paléontologues ont ainsi accès au détail de l’anatomie du cerveau Ce sont de nouvelles fenêtres de recherche qui s’ouvrent et donc des pistes inédites pour la compréhension de nombreuses espèces de dinosaures, notamment leur intelligence et leurs capacités cognitives.

N’assiste-t-on pas pour les dinosaures à un « syndrome de Néandertal », à savoir que pendant longtemps on a vu dans nos cousins des brutes épaisses sans cervelle avant que des découvertes leur rendent justice et leur complexité ?

Le processus de réhabilitation avait déjà commencé il y a environ quarante ans avec les travaux de chercheurs comme l’Américain Robert Bakker Avec d’autres, ce paléontologue a dépoussiéré l’image des dinosaures qui étaient auparavant vus comme de grosses bestioles pataudes se traînant dans les marécages Cette image a volé en éclats, et c’est aussi le cas de Megalosaurus, dont nous parlions (voir la figure ci-dessus), et qui a vu sa reconstitution bien évoluer en deux siècles ; et il suffit de voir la saga Jurassic Park pour s’en convaincre Peut-être est-on maintenant allé un peu trop loin : les dinosaures, qu’ils soient prédateurs ou

ligence extrême. Certains vont même jusqu’à évo quer le développement d’une culture chez certaines espèces, comme on en rencontre chez les chimpanzés par exemple. Toutefois, cela me semble un peu exagéré et, surtout, difficilement démontrable.

En fait, comme pour Néandertal, on assiste à propos des dinosaures à un retour de balancier Après être allée trop loin dans un sens, puis dans l’autre, la communauté a adopté une position dorénavant plus nuancée : ces animaux disparus n’étaient probablement ni les crétins d’antan ni les créatures hypermalines des films de Spielberg L’idée est de les envisager tels qu’ils étaient réellement, dans leur complexité, en remettant les choses en perspective.

Ces changements ont été rendus possibles par de nouveaux outils. Quels sont-ils ?

En premier lieu, la tomodensitométrie (ou CT scan) qui associe radiographie aux rayons X et traitement informatique Ce sont ces outils de visualisation qui rendent transparent le crâne des dinosaures, et révèlent les lobes olfactifs , les sinus , l’oreille interne… Désormais , beaucoup de laboratoires de paléontologie, dont l’Isem, à Montpellier, où j’ai le plaisir de travailler, sont équipés d’un CT scanner. Et pour de meilleures résolutions, il est possible de recourir à un synchrotron, comme celui de Grenoble, qui rend les rayonnements plus pénétrants en les accélérant.

Avec de tels outils, nous construisons des bases de données sur la forme du cerveau des différentes espèces de dinosaures dont nous disposons de crânes (et à condition qu’ils rentrent dans les appareils !). Les promesses sont formidables, parce qu’à mesure que le nombre de cerveaux décrits augmente, il devient possible d’appréhender la variabilité dans une espèce seule ou celle d’un groupe C’est vraiment toute une branche neuve de la paléontologie appelée à se développer dans les prochaines années.

Un autre domaine dans lequel les progrès ont été notables est celui de la géochimie. Même si on en parle moins, cette discipline permet de formuler et de tester de nouvelles hypothèses inimaginables il y a quelques années, par exemple sur la température interne ou, plus récemment, sur la couleur des œufs

Des travaux ont ainsi montré que les œufs de théropodes étaient parfois tachetés et même de couleur bleu-vert, comme chez certains oiseaux actuels. C’est une tendance forte en ce moment, et assez fascinante, qui consiste à révéler que la plupart des caractéristiques attribuées spécifiquement aux oiseaux étaient en fait déjà présentes chez des dinosaures carnivores. En un mot, les dinosaures sont presque des oiseaux comme les autres !

Puisque l’on parle d’œufs, que sait-on des nids et d’une éventuelle couvaison ?

Plusieurs études ont été menées sur ce sujet, et on connaît la façon dont certaines espèces faisaient leur nid et d’autres couvaient. C’est le cas

des oviraptoridés, à qui il faut rendre justice Leurs fossiles ont été mis au jour dans les années 1920 en Mongolie, à côté d’œufs attribués à l’époque à une autre espèce, en l’occurrence un petit herbivore du nom de Protoceratops On a donc fait de l’oviraptor un prédateur, un « voleur d’œufs ». Cependant, quatre-vingts ans plus tard, un réexamen des fossiles a prouvé que les « poussins » in ovo étaient ceux… d’oviraptor Le prétendu voleur d’œufs était en réalité une bonne mère, ou un bon père, qui couvait son nid. Une belle illustration, amusante, des vicissitudes de la paléontologie ! Et comme on ne change pas le nom d’une espèce, oviraptor restera oviraptor alors que c’était le parent le plus attentionné que l’on connaisse chez les dinosaures.

Le champ des possibles semble s’élargir de plus en plus. Néanmoins, n’y a-t-il pas, aujourd’hui, en paléontologie, des sujets encore inaccessibles ?

Sans doute , car il faut se souvenir que la paléontologie est tributaire, avant toute étude menée en laboratoire, de la découverte de fossiles. Or ceux-ci restent, à ce jour, muets sur, par exemple, le développement embryonnaire des tyrannosaures

Autre cas , si l’ouïe commence à être approchée , par des études encore partielles et lacunaires , nous ignorons tout des vocalises , des sons émis par les dinosaures , à part peutêtre pour les espèces arborant des crêtes sur la tête , comme les hadrosaures , dont on a pu

reconstituer le cri. Pour les autres, l’énigme reste entière, même si des chercheurs se penchent sur le sujet, ce qui, là encore, marque une évolution dans la discipline, car longtemps la voix de ces animaux disparus était du ressort des romanciers et des poètes, pas des savants.

Dès que l’on parle de dinosaures ou de leurs cousins volants, les ptérosaures, et aquatiques, les ichtyosaures, la question du gigantisme surgit. C’est quand même étonnant, cette propension à devenir très grand tout le temps ?

Assurément, ils ont atteint des dimensions inégalées, même si un cousin du rhinocéros ayant vécu au Miocène, un mammifère donc, pesait tout de même 20 tonnes… contre au plus 6 tonnes pour un éléphant d’Afrique actuel. La question se pose depuis un moment, et les réponses ont évolué au fil du temps Globalement, elles tournent néanmoins autour de l’idée d’une stratégie pour éviter les prédateurs, mais aucune explication définitive et évidente ne fait consensus.

Ce gigantisme , on le constate ; et ce sur quelques dizaines de millions d’années quand même, parce que les premiers très gros dinosaures de plus de 20 tonnes sont apparus au milieu du Jurassique. Les plus imposants, avec 50 mètres de longueur et des poids atteignant jusqu’à 100 tonnes, ont vécu à la fin de cette période et au début du Crétacé.

Il faut se souvenir que la paléontologie est tributaire, avant tout, de la découverte de fossiles

Plus intriguant, plusieurs sites, notamment aux États-Unis, ont montré qu’à la fin du Jurassique quatre, cinq voire six genres différents de gros sauropodes herbivores cohabitaient au même endroit. Quels écosystèmes étaient à même de fournir une biomasse suffisante pour subvenir aux besoins d’une telle diversité d’animaux géants ? C’est une question importante… encore sans réponse.

Une autre observation étonnante a été faite à partir de l’analyse d’empreintes fossilisées Elles révèlent une sorte de ségrégation des sauropodes par groupes d’âges : les adultes allaient entre eux, tandis que les jeunes faisaient bande à part.

Et les empreintes font justement partie de ces vestiges qui , un temps délaissés , voire méprisés , sont désormais sérieusement pris en compte , notamment sous l’impulsion du paléontologue gallois Martin Lockley, mort en novembre 2023. Seule une dizaine de gisements étaientt répertoriés il y a une quarantaine d’années, ils sont aujourd’hui plusieurs milliers. Les traces laissées par les dinosaures sont maintenant un sujet de recherche à part entière , apportant nombre d’informations sur leur vie quotidienne et sociale.

Et en France, qu’en est-il de la paléontologie

D’abord, nous disposons de sites remarquables, comme celui d’Angeac, en Charente, qu’explore Ronan Allain Avec son équipe, ils ont mis au jour quelques dizaines d’ornithomimosaures, des théropodes édentés de 4 à 6 mètres de

longueur avec une tête semblable, un peu, à celle des oies Ce sont eux qui détalent devant un tyrannosaure dans le premier opus de Jurassic Park

Et puis, n’oublions pas cet énorme sauropode qui vivait il y a 130 millions d’années, dont le seul fémur mesure 2 mètres de longueur ! C’est vraiment un des plus gros dinosaures connus actuellement, mais le squelette étant encore incomplet, ses dimensions restent difficiles à estimer. Avait-il un long cou ? Une longue queue ? On l’ignore.

De notre côté, nous explorons des sites de la haute vallée de l’Aude, où nous avons découvert des sauropodes de la fin du Crétacé, plus petits que le précédent. Et la diversité de ces animaux, à cette époque, est bien plus élevée qu’on ne le pensait, ce qui contredit, au moins localement, l’hypothèse d’un déclin des espèces juste avant que ne s’écrase l’astéroïde. Cette question est encore largement débattue et les travaux qui se succèdent sont contradictoires

Cela signifie qu’il y a encore de grandes questions à résoudre…

Certainement Et pour répondre nous avons besoin de nouvelles données et plus encore de paléontologues, ne serait-ce que pour explorer le grand nombre de sites en France. Ils sont largement sous-exploités, surtout lorsqu’on fait la comparaison avec ce qui se fait aux États-Unis, au Canada, en Chine… et c’est un peu attristant Il faut absolument que de jeunes et brillants étudiants se lancent dans cette carrière : il y a tellement de choses à découvrir et à comprendre…

Propos recueillis par Loïc Mangin

> J. Le Loeu , Dans la peau d’un dinosaure, Humensciences, 2023.

> D. Varricchio et al., Revisiting Russell’s troodontid : autecology, physiology and speculative tool use, Canadian Journal of Earth Sciences, 2021.

> Le musée des Dinosaures : www.dinosauria.org

Imaginez un colosse de 12 mètres de hauteur, d’environ 22 mètres de longueur et de plus de 30 tonnes. Ce sont les mensurations du Giraffatitan, le plus grand et plus lourd dinosaure connu à partir de squelettes complets. D’autres, partiels, laissent imaginer des animaux encore plus gigantesques. Pour en arriver là, que de chemin parcouru à partir de frêles ancêtres vivant il y a 250 millions d’années et sur lesquels peu auraient parié. Le succès tient pour beaucoup au gigantisme, justement, une voie évolutive empruntée à plusieurs reprises par les dinosaures de di érents groupes, mais aussi par leurs cousins proches, ichthyosaures et ptérosaures.

L’histoire était entendue : à leur apparition, les dinosaures avaient vite surpassé les autres vertébrés. Faux, indiquent les fossiles, et il fallut plusieurs coups de pouce du destin pour les installer au sommet.

> Selon un scénario classique, les dinosaures étaient dotés dès leur origine d’une vitesse, d’une agilité, d’un métabolisme et d’une intelligence tels qu’ils ont vite dominé leurs compétiteurs et colonisé l’intégralité du globe.

> De nouvelles découvertes et analyses de fossiles contredisent cette hypothèse : les dinosaures ont peu évolué à leurs débuts.

> Il a fallu des dizaines de millions d’années, et des coups de pouce du destin, pour qu’ils surpassent leurs rivaux et conquièrent la planète.

Au tournant du millénaire, le musée Field d’histoire naturelle, à Chicago, a remplacé son brachiosaure par un Tyrannosaurus rex Icône pour icône, un herbivore géant cédait la place au plus grand prédateur de tous les temps. Dans les deux cas, les squelettes m’hypnotisaient et je ne m’étonnais pas que la lignée des dinosaures ait dominé la Terre pendant plus de 150 millions d’années Mais comment les dinosaures étaient-ils apparus ? J’ai longtemps supposé qu’ils s’étaient matérialisés dès le début du Trias sous la forme de géants au long cou ou aux dents acérées Je l’ignorais à l’époque, mais cette vision naïve n’était pas si éloignée du consensus scientifique régnant à la fin du XXe siècle selon lequel les dinosaures étaient si exceptionnels qu’ils avaient dû facilement surclasser leurs premiers rivaux

Cependant, ces dernières années, de nouveaux fossiles ajoutés à de nouvelles méthodes d’analyse ont ébranlé ce scénario : l’apparition des dinosaures a été graduelle et, pendant leurs trente premiers millions d’années, ces animaux n’ont vécu que dans quelques coins du monde, dépassés par d’autres espèces. C’est seulement grâce à quelques coups de chance qu’ils ont pu devenir les maîtres de la planète

Les dinosaures sont nés d’une catastrophe Il y a 252 millions d’années , à la toute fin du Permien, du magma a commencé à gronder sous la Sibérie tandis qu’en surface s’épanouissait une ménagerie de grands amphibiens, de reptiles à la peau bosselée et de carnivores précurseurs des mammifères. Puis pendant des centaines de milliers, voire de millions d’années, les éruptions

ont craché de la chaleur, de la poussière, des gaz nocifs et assez de lave pour noyer plusieurs millions de kilomètres carrés du paysage asiatique L’élévation des températures, l’acidification des océans et l’effondrement des écosystèmes qui s’ensuivirent éradiquèrent jusqu’à 95 % des espèces ! La plus effroyable extinction d’espèces de l’histoire marqua l’entrée dans le Trias

Lorsque les volcans se calmèrent et les écosystèmes se stabilisèrent, une poignée de survivants miraculés se retrouvèrent dans un monde quasi désert Parmi eux, divers petits amphibiens et reptiles se diversifièrent : plus tard, ils engendreraient les grenouilles, salamandres, tortues, lézards…, et même les mammifères que nous connaissons.

PISTAGE EN POLOGNE

Les traces de ces animaux ne sont pas des fossiles, mais des empreintes de pattes découvertes dans les monts Sainte-Croix, en Pologne Pendant plus de vingt ans , Grzegorz Nied ź wiedzki , aujourd’hui à l’université d’Uppsala, en Suède, a méticuleusement exploré la région et en 2005, près du village de Stryczowice, il mit au jour un type inhabituel de traces : de la taille de pattes de chat et alignées en pistes étroites, les empreintes montraient les sillons de trois orteils centraux flanqués d’un bourgeon d’orteil de chaque côté. Ces caractéristiques les classaient parmi les Prorotodactylus, un genre décrit en 2000, lui aussi sur la seule base d’empreintes.

Les traces de Prorotodactylus dataient d’environ 250 millions d’années. D’emblée, d’après le

Les premiers dinosauromorphes n’étaient pas bien effrayants : ils avaient la taille d’un chat et de longues jambes maigres. Et ils étaient peu nombreux !

faible écart séparant les empreintes gauches et droites, il était clair qu’elles se rattachaient à un groupe spécifique de reptiles, les archosaures, apparus après l’extinction du Permien Ils se caractérisaient par une posture dressée qui les aidait à courir plus vite, à couvrir des distances plus longues… Ces traces renseigneraient-elles sur les origines des dinosaures ? En effet, peu après leur apparition, les archosaures se sont séparés en deux lignées majeures qui, jusqu’à la fin du Trias, n’ont cessé de rivaliser : les pseudosuchiens , qui ont conduit aux crocodiles modernes, et les avemetatarsaliens, qui ont mené aux dinosaures, dont les oiseaux. Dans quelle branche Prorotodactylus se rangeait-il ?

Pour répondre , nous avons analysé les empreintes et révélé deux particularités qui les relient aux caractéristiques du pied des dinosaures : d’une part, une marche « digitigrade », où seuls les orteils entrent en contact avec le sol et, d’autre part, des pieds étroits à seulement trois orteils principaux. Prorotodactylus est donc un dinosauromorphe : ce n’est pas un dinosaure au sens strict, mais un membre primitif du sousgroupe des avemetatarsaliens, qui inclut les dinosaures et leurs plus proches cousins.

Ces premiers dinosauromorphes n’étaient pas bien effrayants Ils avaient la taille d’un chat domestique et de longues jambes maigres. Et ils n’étaient pas nombreux non plus : moins de 5 % de toutes les traces de Stryczowice appartiennent

à Prorotodactylus et elles sont noyées au milieu de celles de petits reptiles , d’amphibiens et même d’autres archosaures Le temps des dinosaures n’était pas venu Pas encore

Les 10 à 15 millions d’années suivantes, les dinosauromorphes se sont diversifiés. Les traces s’agrandissent et l’éventail de leurs formes s’élargit Certaines pistes deviennent dépourvues d’empreintes de « mains », un signe de la bipédie de leurs propriétaires.

Puis, il y a entre 240 et 230 millions d’années, l’un de ces dinosauromorphes primitifs a évolué en un dinosaure Seul le nom a changé, la transition n’ayant comporté que quelques subtiles innovations, notamment une longue fente sur le haut du bras où s’ancraient de plus gros muscles, une articulation ouverte entre le fémur et le bassin, stabilisant la posture debout. Modestes, ces changements n’en ont pas moins marqué le début d’une nouvelle ère.

Les plus anciens fossiles de dinosaures au sens strict, qui datent d’environ 230 millions d’années, proviennent du parc naturel d’Ischigualasto, en Argentine. Là, du milieu du XXe siècle et jusque dans les années 1990, des scientifiques ont mis au jour des fossiles Parmi eux figurent Herrerasaurus, Eoraptor et d’autres animaux représentant les trois branches principales de la famille des dinosaures : les théropodes carnivores, les sauropodomorphes, herbivores à long cou, et les ornithischiens, herbivores à bec (voir les Repères, page 6). D’autres ont été découverts en Inde et, plus récemment, au Zimbabwe, où fut exhumé un sauropodomorphe primitif Mbiresaurus raathi, décrit en 2022.

Au milieu du Trias , il y a environ 230 à 220 millions d’années, les trois principaux sousgroupes de dinosaures étaient constitués et vivaient à l’époque sur un seul supercontinent, la Pangée, qui s’étendait d’un pôle à l’autre. Dans un climat beaucoup plus chaud qu’aujourd’hui, les terres équatoriales brûlaient sous le soleil en été tandis qu’ailleurs sévissait un froid hivernal. Ces écarts thermiques prononcés alimentaient des moussons gigantesques qui divisaient la Pangée en provinces aux climats distincts

Herrerasaurus, Eoraptor et les autres dinosaures d’Ischigualasto bénéficiaient du climat relativement clément des moyennes latitudes, de même que leurs cousins du Brésil, de l’Inde, de l’Afrique Mais quid du reste du supercontinent ? Les premiers dinosaures ont- ils colonisé les régions plus inhospitalières ? En 2009, avec Octávio Mateus , du musée de Lourinhã , au Portugal, nous avons testé cette hypothèse en explorant un vestige de la ceinture aride subtropicale du nord de la Pangée, aujourd’hui le sud du Portugal. Pas de dinosaures, mais des centaines de Metoposaurus algarvensis, des amphibiens de la taille d’une petite voiture Plus tard, nous y avons aussi trouvé des fossiles de poissons, de reptiles de la taille d’un caniche et d’archosaures de la lignée menant aux crocodiles, mais toujours aucune trace de dinosaure… Et nous n’en découvrirons probablement jamais Le constat fut identique en Espagne au

Durant une grande partie du Trias, les dinosaures formaient un groupe marginal, éclipsé par des espèces apparentées à des crocodiles, tel Saurosuchus (1), et par des amphibiens

220 millions d’années ont livré nombre d’amphibiens et de reptiles, mais aucun dinosaure Qu’en conclure ? Au début de leur évolution, les dinosaures se sont diversifiés lentement, cantonnés dans les régions tempérées humides. Ils étaient de simples habitants d’un monde fragile qui tentait de se remettre de la grande extinction de la fin du Permien. Vint alors un coup de pouce du destin.

MERCI LE DESTIN !

D’abord, dans la zone humide, les grands herbivores dominants – des reptiles nommés rhynchosaures et les dicynodontes, des cousins des mammifères – ont décliné pour des raisons encore inconnues Leur chute, il y a entre 225 et 215 millions d’années, a laissé vacantes de nouvelles niches écologiques qu’ont occupées les sauropodomorphes primitifs herbivores tels que Saturnalia, une espèce de la taille d’un chien, au cou légèrement allongé Ces ancêtres des sauropodes sont devenus les principaux herbivores des zones humides des hémisphères Nord et Sud.

Ensuite, il y a environ 215 millions d’années, les dinosaures ont finalement mis un pied dans les déserts de l’hémisphère Nord, probablement à la faveur de modifications des moussons et de la diminution de la quantité de dioxyde de carbone atmosphérique

La route restait longue, toutefois, avant qu’ils ne règnent sur la planète Les meilleurs enregis

durant tout le Trias, les dinosaures vivaient dans des environnements très spécifiques et, où qu’ils fussent, ils étaient entourés de toutes sortes d’animaux plus gros, plus communs, mais aussi plus diversifiés

aujourd’hui : les badlands, dans le sud-ouest des États-Unis. Depuis vingt ans, une équipe y fouille méthodiquement le site de Hayden Quarry, au Nouveau-Mexique, et y a découvert une mine de squelettes : des amphibiens monstrueux étroitement apparentés au Metoposaurus portugais, des ancêtres primitifs de crocodiles et une foule bigarrée de reptiles nageurs et arboricoles Et parmi cette ménagerie, une poignée de dinosaures, uniquement des théropodes prédateurs.

Le climat expliquerait là encore la rareté des dinosaures : ces déserts étaient des environnements instables où températures et précipitations fluctuaient notablement . Les plantes avaient sans doute des difficultés à s’établir de façon pérenne , empêchant les dinosaures

herbivores de s’installer. Ainsi, quelque 20 millions d’années après leur apparition, les dinosaures n’étaient toujours pas les maîtres incontestés des continents

Finalement, durant tout le Trias, ils vivaient dans des environnements très spécifiques et, où qu’ils fussent , ils étaient entourés de toutes sortes d’animaux plus gros, plus communs, mais aussi plus diversifiés . À Ischigualasto , par exemple, les premiers dinosaures ne représentaient qu’au plus 20 % de l’écosystème total . Partout, ils étaient minoritaires

Mais surtout, les dinosaures du Trias avaient affaire aux pseudosuchiens, leurs proches cousins situés du côté crocodile de la famille des archosaures , et à Ischigualasto , c’était Saurosuchus qui régnait sur la chaîne alimentaire, avec ses dents acérées et ses mâchoires puissantes Hayden Quarry abritait de nombreux pseudosuchiens ; des versions semi-aquatiques avec de longs museaux, des herbivores au corps couvert de plaques et même certains dépourvus de dents qui couraient sur leurs pattes arrière à la façon des théropodes qu’ils côtoyaient

À la fin des années 2000, l’idée prévalait que les dinosaures, ces créatures rapides, endurantes et intelligentes, étaient si bien adaptés à leur environnement qu’ils avaient rapidement pris le dessus sur leurs compétiteurs du Trias. Cette idée ne concordait manifestement pas avec les archives fossiles. Existait-il un moyen de la tester ?

Je me tournai alors vers une méthode statistique utilisée par les spécialistes des invertébrés pour mesurer la diversité anatomique à l’intérieur d’un groupe d’espèces et décidai de l’appliquer aux dinosaures et aux pseudosuchiens du Trias De la sorte, j’éluciderai l’évolution de leur diversité, ce qui indiquerait si un groupe avait devancé l’autre.

L’analyse des données portant sur plus de 400 caractéristiques anatomiques montra que, tout au long du Trias, l’anatomie des pseudosuchiens était plus variée que celle des dinosaures, ce qui indique qu’ils expérimentaient davantage de modes de vie. Les deux groupes se sont diversifiés au cours du Trias, mais les pseudosuchiens devançaient toujours les dinosaures cantonnés aux seconds rôles.

Si vous aviez foulé à l’époque le sol de la Pangée, vous auriez probablement considéré les dinosaures comme un groupe assez marginal. Les pseudosuchiens semblaient appelés à un avenir radieux… Comment les dinosaures ont-ils fini par voler la couronne à leurs cousins ?

Le coup de pouce fut géologique. Vers la fin du Trias , des forces tectoniques ont étiré la Pangée d’est en ouest et fissuré le supercontinent La longue fracture – le futur océan Atlantique – a favorisé la remontée du magma. Pendant plus de 500 000 ans , les conditions furent étrangement semblables à celles qui avaient marqué la fin du Permien 50 millions d’années auparavant. Aux mêmes causes , les mêmes effets : les lignées des archosaures ont presque toutes été décimées et seules quelques espèces ont survécu, les ancêtres des crocodiles et des alligators actuels

De leur côté, les dinosaures sont passés à travers les gouttes… de feu et de soufre. Tous les principaux sous-groupes (théropodes, sauropodomorphes et ornithischiens) répondaient présents au Jurassique, la période géologique suivante. Tandis que le monde vivait un enfer, les dinosaures prospéraient , profitant en quelque sorte du chaos qui les entourait Possédaient- ils un avantage face aux pseudosuchiens ou se sont-ils simplement retrouvés indemnes après le crash de l’avion, sauvés par la chance ? On l’ignore encore.

Quelle que soit la raison de la survie des dinosaures, les conséquences de cet épisode mystérieux de leur histoire sont, elles, parfaitement établies. Une fois libérés de la pression de leurs rivaux pseudosuchiens , ils ont prospéré au Jurassique Ils se sont diversifiés et sont devenus plus abondants et plus massifs que jamais Des espèces radicalement nouvelles sont apparues dont les premiers dinosaures avec des plaques sur le dos et une armure couvrant le corps ; les premiers sauropodes colossaux qui faisaient trembler la terre ; les ancêtres du T. rex et un assortiment d’autres théropodes incluant les aïeux des oiseaux. Les dinosaures dominaient enfin la planète Il avait fallu plus de 30 millions d’années, mais leur règne commençait, et il allait durer longtemps.

> Stephen Brusatte est paléontologue à l’université d’Édimbourg, en Écosse. L’auteur

> C. Gri n et al., Africa’s oldest dinosaurs reveal early suppression of dinosaur distribution, Nature, 2022.

> C. Foth et al., Rapid initial morphospace expansion and delayed morphological disparity peak in the first 100 million years of the archosauromorph evolutionary radiation, Frontiers in Earth Science, 2021.

> N. Séon et al., Thermophysiologies of Jurassic marine crocodylomorphs inferred from the oxygen isotope composition of their tooth apatite, Phil. Trans. R. Soc. B, 2020.

> E. Wilberg et al., Evolutionary structure and timing of major habitat shi ts in Crocodylomorpha, Scientific Reports, 2019.

> S. Brusatte, The Rise and Fall of the Dinosaurs, William Morrow, 2018. À lire

À découvrir dans la collection

Les Thema sont une collection de hors-séries numériques.

Avec une lecture adaptée aux écrans, chaque numéro contient une sélection des meilleurs articles publiés dans Cerveau & Psycho.

Scanner ce QR Code avec votre téléphone pour découvrir la collection complète et commander votre numéro, ou rendez-vous sur boutique.groupepourlascience.fr

À quoi pouvait bien ressembler la vie quotidienne d’un tyrannosaure ? D’un diplodocus ? Ou de tout autre dinosaure petit ou grand ? Ces interrogations, autrefois considérées comme inaccessibles à la science ou dépourvues d’intérêt, trouvent désormais des éléments de réponse sous le pinceau des paléontologues et plus sûrement sous les yeux des instruments de laboratoire, toujours plus pointus. Et l’on découvre des tonnes d’informations sur les couleurs des dinosaures et leur rôle, sur l’évolution de la coquille de leurs œufs, sur leurs capacités cognitives… et même sur leurs mœurs sexuelles. Que de questions… existentielles !

Vert reptile, les dinosaures ? Pas seulement : rouges, noirs, blancs, roux, iridescents… les pigments fossiles révèlent une palette de couleurs bien plus diverse qu’on ne le pensait.

Octobre 2006, université Yale, États-Unis. Dans une pièce sombre, j’observe au microscope électronique l’encre fossilisée d’un calmar de 200 millions d’années, une mer de billes translucides de un cinquième de micromètre de diamètre. L’encre était parfaitement conservée ! La mélanine étant le pigment de l’encre des céphalopodes, mais aussi celui des cheveux, de la peau, des plumes et des yeux, je me suis demandé si elle pouvait également avoir été préservée dans les fossiles d’autres types d’organismes que les pieuvres et consorts Et puisque cette mélanine peut à elle seule produire des teintes rouges, brunes, grises, noires, voire métalliques, était-il possible de restituer l’éventail de couleurs des dinosaures ?

La plupart des paléontologues demeuraient dubitatifs, arguant que les pigments résistent difficilement à la fossilisation. Les rares contreexemples concernaient tous des invertébrés , jamais de vertébrés. La seule option pour deviner les couleurs des animaux disparus était de s’inspirer des robes des animaux actuels En conséquence, les restitutions des robes de dinosaures variaient du ton terreux des reptiles et des amphibiens aux teintes éclatantes des oiseaux.

Toutefois, depuis quinze ans, de nombreuses découvertes ont notablement réduit les doutes quant aux robes (pelages ou plumages) des dinosaures. En effet, la mise en évidence des structures porteuses de mélanine dans des dizaines de fossiles ainsi que l’étude de leurs formes et de leur organisation ont révélé les couleurs et les motifs qui ornaient des dinosaures et plusieurs autres espèces animales éteintes . Et ces

― En bref

> Les paléontologues ont longtemps jugé impossible la restitution des couleurs des animaux fossiles, notamment des dinosaures.

> La découverte de pigments bien conservés dans une série de dinosaures change la donne.

> En étudiant ces pigments, les chercheurs parviennent à déduire quelles étaient les couleurs de ces animaux.

> Les motifs qu’arbore la robe de certains d'entre eux livrent des informations sur leur comportement et leur habitat.

informations sont riches d’enseignements sur le comportement et l’habitat de ces organismes.

Fortes de l’exemple des céphalopodes, mon équipe et d’autres se sont mises en quête de fossiles présentant des taches sombres dans les régions du corps susceptibles de contenir de la mélanine : les phanères (plumes, poils…) et les yeux Plus encore, il nous fallait examiner ces zones au microscope électronique. Or les fossiles bien conservés sont rares et jalousement protégés par les muséums…

Heureusement sont venus les nombreux fossiles datant de l’Yprésien (56 millions à 47,8 millions d’années) de la formation de Fur/Ølst, au Danemark, mon pays natal. Le conservateur du Muséum géologique de Copenhague s’est laissé convaincre de céder un échantillon d’un bloc de calcaire contenant le fossile d’un petit oiseau, qui présentait des taches au niveau des yeux et des impressions de plumes.

Comment la mélanine se présente-t-elle dans les plumes des oiseaux actuels ? Ce pigment est synthétisé au sein de cellules spécialisées, des mélanocytes, par des organites spécifiques, les mélanosomes. Il reste en général enfermé dans ces organites longs de 0,5 à 2 micromètres et dont il existe deux formes La première, cylindrique, contient la variante de la mélanine nommée « eumélanine », qui absorbe la lumière de toutes les longueurs d’onde (y compris les ultraviolets) : elle confère sa couleur noire à l’encre

La microstructure formée par les mélanosomes du petit dinosaure Microraptor révèle que son plumage était semblable à celui d’un corbeau, c’est-à-dire d’un beau noir chatoyant. Les paléontologues pensaient que Microraptor était nocturne, étant donné les grandes orbites de ses yeux. Or les oiseaux actuels parés d’un plumage iridescent tendent à être actifs pendant la journée, ce qui suggère que, comme eux, Microraptor était diurne.

du calmar et aux plumes du corbeau. La seconde forme de mélanosome est globulaire et renferme la phéomélanine, variante de la mélanine qui donne une couleur rouille L’absence de pigments sur les plumes se traduit par une couleur blanche. Quant aux couleurs grises et brunes observées parfois, elles résultent de combinaisons de zones riches en eumélanine et en phéomélanine et de zones dépourvues de pigments.

Comme le cas de l’encre fossile prouvait que l’eumélanine peut se conserver, j’ai pensé qu’il me fallait rechercher d’abord ce pigment dans les plumes En discutant avec Richard Prum, de l’université Yale, l’un des spécialistes de la couleur des oiseaux, et Vinod Saranathan, aujourd’hui à l’université de Krea, en Inde, j’ai appris que les mélanosomes cylindriques sont disposés d’une façon caractéristique le long des barbes et des barbules dont la plume est constituée. C’est au cours du développement que les kératinocytes (les cellules spécialisées à l’origine des phanères) les disposent en ces endroits Ainsi, si les taches sombres visibles sur le fossile de l’oiseau danois provenaient bien de la mélanine, alors le microscope devait me montrer des mélanosomes cylindriques fossilisés le long des barbes et des barbules

Impatient, je zoomai sur les plumes fossiles et observai aussitôt des millions de structures de forme cylindrique ! Après quelques péripéties, et des doutes émis par le pionnier de l’étude des fossiles Derek Briggs (il penchait plutôt pour des bactéries…), mon directeur de thèse à Yale, nous sommes parvenus à la conclusion qu’il s’agissait bien de mélanosomes.

Celle - ci fut confortée par l’analyse d’une petite plume, vieille de 108 millions d’années et mise au jour au Brésil, présentant une alternance de bandes noires et blanches. Des mélanosomes, par milliers, ne se révèlent que dans les premières, écartant l’hypothèse de microorganismes qui eux, auraient été présents partout

Depuis la publication de ces résultats , en 2008, des mélanosomes et d’autres pigments ont été découverts dans divers fossiles Des chercheurs se sont aussi mis à étudier la chimie de la mélanine fossile, et leurs résultats corroborent les observations suggérant que celle-ci peut traverser quasi intacte les millions d’années . Avec Caitlin Colleary, à l’université de Bristol, nous avons montré que les légères altérations qu’on y trouve sont la conséquence des fortes pressions et températures régnant dans le sol profond

Notre résultat le plus spectaculaire est la reconstitution de couleurs de plumes de dinosaures. En 2009, avec mes collègues de Yale, ainsi que Matthew Shawkey et Liliana D’Alba, de l’université de Gand, en Belgique, et d’autres encore, nous avons reproduit les couleurs du plumage d’Anchiornis huxleyi. Ce petit dinosaure prédateur vivait il y a environ 155 millions d’années dans ce qui allait devenir le nord de la Chine Le fossile présentait lui aussi des taches sombres, qui suggéraient la présence de matière organique, probablement de la mélanine. Toutefois, notre objectif

Les deux formes de mélanine donnent lieu à des couleurs di érentes : l’eumélanine est associée aux tons noirs tandis que la phéomélanine correspond aux teintes rouge-roux. Les combinaisons de ces formes de mélanine et de l’absence de pigment produisent les couleurs brune, grise et blanche. Les reflets irisés de certains plumages sont produits par des structures constituées d’empilements plus ou moins réguliers de mélanosomes, qui di ractent la lumière. L’étude des mélanosomes et de leur répartition dans les plumes des oiseaux actuels a fourni aux chercheurs des données de référence, à partir desquelles ils peuvent déterminer les couleurs vraisemblables de zones du corps d’animaux disparus et les motifs colorés que ces derniers arboraient.

était plus ambitieux : reconstituer tout le motif de son plumage. Aussi nous fallait-il mettre au point une façon de prédire les couleurs à partir de la forme des mélanosomes. C’est ce que nous avons fait en étudiant les mélanosomes de 36 plumes (noires, brunes et grises) d’oiseaux actuels, ce qui nous a conduits à la conception d’un outil statistique très efficace.

Dans le cas d’Anchiornis, cette approche a révélé en 2008 que la plupart des plumes couvrant le corps de cet animal étaient grises. En revanche, les longues plumes sur ses ailes et ses pattes n’étaient colorées par des mélanosomes

qu’aux extrémités, où leur dense présence produisait une couleur noire. Enfin, les plumes du haut de sa tête contenaient des empreintes de mélanosomes globulaires, de sorte qu’Anchiornis devait avoir une crête rougeâtre

Peu après notre étude sur Anchiornis, Fucheng Zhang, de l’Académie chinoise des sciences, et ses collègues ont annoncé la découverte de mélanosomes dans plusieurs oiseaux et dinosaures fossilisés dans des roches chinoises datant de

130 millions d’années La répartition des mélanosomes globulaires chez Sinosauropteryx, un dinosaure couvert de duvet, impliquait que ce dernier arborait une robe rousse et une queue striée comme celles d’un tigre. En 2017, avec Fiann Smithwick, nous avons montré que ce motif s’étendait jusqu’à la tête, conférant à l’animal un masque semblable à celui des ratons laveurs.

Depuis , les données se sont multipliées jusqu’à concerner aujourd’hui des centaines d’échantillons Certains d’entre eux témoignent d’une iridescence, c’est-à-dire des reflets métalliques comme ceux des plumages de colibris et de paons. Ce phénomène résulte d’empilements particuliers des mélanosomes, par ailleurs plus longs que d’ordinaire, et parfois creux ou aplatis, lesquels diffractent la lumière de diverses façons, ce qui produit différentes couleurs suivant l’angle de vue ou l’éclairage.

En 2009, nous avons trouvé des preuves de cette iridescence dans une plume fossile, datant de 49 millions d’années, mise au jour dans la carrière de Messel, en Allemagne. Et il n’a pas fallu longtemps pour que nous repérions une iridescence chez un véritable dinosaure : Microraptor. De la taille d’un corbeau, ce petit prédateur avait quatre ailes, ou plutôt quatre membres en forme d’ailes. Il s’agit d’un cousin primitif de Velociraptor, star de la saga Jurassic Park, où il est représenté avec une peau à écailles. Aujourd’hui, on sait que Microraptor et Velociraptor étaient en fait couverts de plumes. Celles de Microraptor contenaient de longs mélanosomes cylindriques disposés de telle façon qu’ils diffractaient la lumière. Son plumage devait donc être noir, mais avec le même type de reflets que celui du corbeau

En 2017, Jennifer Peteya , de l’université d’Akron , dans l’Ohio , et ses collègues ont constaté la même iridescence chez Bohaiornis, un oiseau de Chine du groupe des énantiornithes , qui était doté d’une longue queue formée de deux plumes. Et en 2023, ce fut au tour du fossile d’un jeune Wulong, un dinosaure microraptorien de la famille des dromaeosauridés, de révéler une iridescence sur les plumes de ses quatre membres.

Tous les oiseaux primitifs n’étaient pas iridescents, comme l’ont montré les travaux sur

Protopteryx en 2020, Scianiacypselus en 2018, Yuanchuavis en 2021

Les découvertes concernent aussi des dinosaures sans plumes. Ainsi, en 2020, à en croire l’examen d’un échantillon de peau d’un hadrosaure, cet animal aurait eu une peau plutôt grise, du type de celle des éléphants et des rhinocéros actuels

Les pigments fossiles ont aussi l’intérêt de révéler des facettes auparavant inconnues de la vie quotidienne des dinosaures et d’autres animaux disparus En raison de la très grande taille de ses orbites, les paléontologues pensaient par exemple que Microraptor était nocturne, mais son plumage iridescent suggère le contraire . Quant aux couleurs vives d’ Anchiornis , elles jouaient sans doute un rôle dans la parade nuptiale.

En 2023, un Wulong (un microraptorien) révéla une iridescence sur les plumes de ses quatre membres

Les mélanosomes fossiles aident aussi à préciser dans quel type d’environnement une espèce éteinte vivait. Ainsi en est-il du Psittacosaurus, un petit dinosaure assez fréquent dans le nord-est de la Chine, où les squelettes de cette espèce sont souvent très complets. Le spécimen que nous avons étudié sort du lot, cependant, car entouré d’un mince film : les vestiges d’une peau et de délicates écailles Sa queue présente de longues soies filamenteuses , peut- être des précurseurs de plumes. À la différence des plumes précédemment décrites qui concernaient des dinosaures principalement carnivores, Psittacosaurus appartient, lui, à un groupe de dinosaures herbivores, les cératopsiens. C’est peut-être un indice que le plumage était bien plus répandu chez les dinosaures qu’on ne le pensait.

Lors de ma première observation de ce spécimen, j’ai vu d’emblée des indices d’un magnifique motif coloré sur tout le corps Il était subtil, puisqu’il comportait de fines marbrures , des points et des traits. J’ai aussi pu constater que l’animal avait le dos sombre et le ventre pâle. Cette opposition de teintes contrebalance l’ombre créée sur l’animal par l’éclairage ambiant, ce qui a pour effet de le rendre moins visible dans le paysage . Nommée « contre - illumination » , cette forme de camouflage est celle de nombreux animaux, des dauphins aux cerfs en passant par les antilopes et les requins

Avec Innes Cuthill, spécialiste du camouflage animal à l’université de Bristol, nous avons compris qu’il y avait là l’occasion d’étudier la contre-illumination chez un dinosaure et d’en déduire le type de milieu où il vivait Pour reconstituer l’habitat d’un animal, les chercheurs réunissent généralement des indices fournis par les fossiles d’autres animaux et de végétaux découverts à proximité. Cependant, souvent, le milieu où un fossile est découvert ne correspond souvent pas à celui où l’organisme vivait Le Psittacosaurus chinois, par exemple, a été retrouvé dans les sédiments d’un ancien lac, alors que ce dinosaure ne semble pas avoir été aquatique

En étudiant la contre-illumination chez les ongulés actuels (chevaux, antilopes, chameaux…), Innes Cuthill et ses collaborateurs ont montré que le contraste des deux tons et la nature de la

Les mélanosomes d’un Psittacosaurus indiquent qu’il avait le dos foncé et le ventre clair. Nommée contre-illumination », cette opposition ventre clair et dos foncé contrebalance les e ets de l’éclairage ambiant. Le corps de l’animal se fond ainsi davantage dans le paysage, afin de ne pas se faire remarquer par un prédateur ou par une proie. Le type de contre-illumination observé chez Psittacosaurus suggère que ce bipède herbivore devait se camoufler dans un habitat où la lumière solaire était di use, par exemple une forêt à canopée.

transition diffèrent d’une espèce à l’autre et sont corrélés aux conditions de luminosité, variables selon la latitude et la densité de végétation, dans lesquelles vit l’animal

De façon générale, dans un milieu ouvert, la lumière solaire directe tend à créer une ombre qui monte haut sur le corps, avec une séparation bien nette de la zone du corps illuminée Les animaux vivant dans un tel habitat, comme l’antilope d’Amérique ( Antilocapra americana ) , présentent en général une contre-illumination adaptée : le dos est sombre et le cède brusquement à un ventre clair, donc sans zone de coloration intermédiaire. Dans les habitats fermés, au contraire, de la lumière diffuse à travers la végétation et se disperse dans toutes les directions Dans ce genre d’habitat, les animaux tel le cerf à queue noire (Odocoileus hemionus) tendent à présenter une contre-illumination où la transition du ventre au dos est progressive.

Restait à déterminer le type de contreillumination du Psittacosaurus… Pour ce faire, nous avons cartographié la répartition de la mélanine conservée sur le fossile à l’aide d’une technique d’imagerie spéciale. Avec le concours du paléoartiste britannique Bob Nicholls, nous avons ensuite projeté la carte obtenue sur un modèle précis et en grandeur nature du dinosaure. Nous avons ainsi établi que la transition du foncé au clair se situait bas sur le ventre et la queue

Nous avons ensuite photographié les ombres formées sur une copie peinte en gris de notre modèle grandeur nature dans plusieurs conditions d’éclairage (soleil plus ou moins éclatant, forêt de

conifères ou terrain dégagé…). En inversant, enfin, les nuances sombres et claires des photographies, nous avons identifié les conditions où la contre-illumination du Psittacosaurus est la plus adaptée. Conclusion ? Un milieu baigné par une lumière diffuse, une forêt à canopée par exemple.

Les pigments conservés dans les proies probables de certains dinosaures sont aussi riches d’enseignements Chez les insectes, la plupart des motifs colorés ont en effet été sélectionnés pour leurs vertus protectrices. Or les fossiles des névroptères, un grand groupe d’insectes prédateurs généralistes, en offrent un exemple fascinant Il y a entre 170 millions et 150 millions d’années, les ailes de certains d’entre eux ont commencé à arborer des ocelles (des taches en forme d’yeux) susceptibles d’intimider un prédateur approchant très vite Ces insectes ont été parmi les premiers à acquérir de tels caractères

Contre quel type de prédateurs se défendaient-ils ? La plupart des motifs colorés des insectes actuels sont destinés à tromper les oiseaux, leurs principaux prédateurs Toutefois, les névroptères sont antérieurs aux oiseaux tels que nous les connaissons. On pense donc que leurs prédateurs étaient des paraviens, c’est-à-dire des membres du groupe (Paraves) de dinosaures théropodes contemporains des névroptères, qui allait donner les oiseaux (entre autres). Le registre fossile des paraviens n’indique pas clairement à quel moment la capacité de voler est survenue, mais

l’apparition d’ocelles chez les névroptères constitue un indice qu’une intense pression de prédation s’est exercée sur eux, celle-ci étant probablement due à des animaux volants. Les ocelles des insectes nous renseignent donc sur la date à laquelle les dinosaures ont commencé à voler

La recherche sur les paléocouleurs continue Il reste des pigments à rechercher et à identifier dans les fossiles, notamment les caroténoïdes, qui produisent les rouges et des jaunes vifs, et les porphyrines, qui donnent des tons verts, rouges et bleus. Occasionnellement, de tels pigments ont été découverts dans certains fossiles. D’autres inconnus chez les organismes actuels ont aussi été repérés au sein d’organismes bien plus anciens Il est clair que les modalités de la fossilisation posent des limites à nos efforts de reconstitution . Cependant, les techniques progressent, ouvrant la voie à de nouvelles découvertes. Et à chaque fois, on peut parier que notre passé passera un peu plus du noir et blanc au Technicolor !

> Jakob Vinther est biologiste à l’université de Bristol, en Angleterre. L’auteur

> A. Croudace et al., Iridescent plumage in a juvenile Dromaeosaurid theropod dinosaur, Acta Palaeontologica Polonica, 2023.

> M. Wang et al., An Early Cretaceous enantiornithine bird with a pintail, Current Biology, 2021.

> J. O’Connor et al., New information on the plumage of Protopteryx (Aves : Enantiornithes) from a new specimen, Cretaceous Research, 2020.

> M. Fabbri et al., Threedimensional so t tissue preservation revealed in the skin of a non-avian dinosaur, Palaeontology, 2020.

L’oscar du meilleur scénario original pour une extinction de masse est attribué à la météorite qui s’est abattue sur la Terre à la fin du Crétacé, il y a 66 millions d’années. Certes, l’astéroïde tient le rôle principal, en ayant précipité la fin des dinosaures, et un enregistrement dans un gisement fossilifère montre le détail des événements minute par minute. Mais le suspense est au rendez-vous lorsqu’il s’agit de savoir si les grands reptiles étaient déjà en déclin ou pas avant le cataclysme. Quant au twist final, lorsque émerge une catégorie d’animaux – les mammifères – que rien n’appelait à conquérir la planète, il en a surpris plus d’un…

Qui a tué les dinosaures ?

Si l’astéroïde de Chicxulub a précipité leur disparition, il y a 66 millions d’années, il semble qu’ils étaient déjà en déclin depuis longtemps.

Quand, en 1980, les physiciens américains Luis et Walter Alvarez montrent qu’un astéroïde de grande dimension a heurté la Terre à la limite entre le Crétacé et le Tertiaire (ou KT), il y a 65 millions d’années, ils y voient immédiatement la cause principale de l’extinction brutale des dinosaures Cette hypothèse, qui reprenait une spéculation émise en 1953 par deux géologues, a scindé la communauté scientifique… et stimulé la recherche. Une dizaine d’années plus tard, des géologues découvrent un cratère d’impact à Chicxulub, dans la péninsule du Yucatán, dont la taille et l’âge sont cohérents avec la découverte des Alvarez. Une analyse géologique poussée et des modélisations permettent alors de calculer la taille de l’astéroïde, l’énergie dégagée lors de la collision et les conséquences dramatiques sur l’environnement terrestre (voir les Repères, page 6). En 2013, les géophysiciens affinent la date de l’impact : 66 millions d’années Entre-temps, en 2010, 42 experts de diverses disciplines ont analysé trente ans de publications scientifiques sur le sujet et ont conclu qu’une liaison causale existait entre la chute de l’astéroïde et l’extinction des dinosaures non aviens (n’oublions pas que les oiseaux actuels sont les descendants de dinosaures rescapés). Pourtant l’affaire n’est pas bouclée . Des paléontologues, dont Gerta Keller, de l’université

de Princeton, aux États-Unis, privilégient le rôle des trapps du Deccan (du terme suédois trappa, « escalier »). Dans cette grande province de l’ouest de l’Inde, des éruptions volcaniques ont produit de gigantesques coulées basaltiques accompagnées de rejets de gaz riches en dioxydes de soufre et de carbone susceptibles d’avoir altéré l’atmosphère terrestre et d’être ainsi la cause de l’extinction des dinosaures. Enfin, certains paléontologues avancent qu’à la fin du Crétacé , durant le Maastrichtien (de 72 millions à 66 millions d’années), un refroidissement progressif du climat a entraîné l’anéantissement des dinosaures. Quel est le bon scénario ? Ces dernières années, ces hypothèses ont été soigneusement revisitées, et aujourd’hui les choses se précisent

En 2019, la revue Science publie dans le même numéro deux articles minutieux sur les trapps du Deccan, mais avec des conclusions opposées. Dans le premier, sur la base d’études de géochronologie fondées sur la désintégration de l’uranium en plomb, une équipe autour de Gerta Keller a montré qu’il y a eu quatre périodes de fortes éruptions encadrant dans le temps la chute de l’astéroïde. Plus précisément, l’une des deux éruptions les

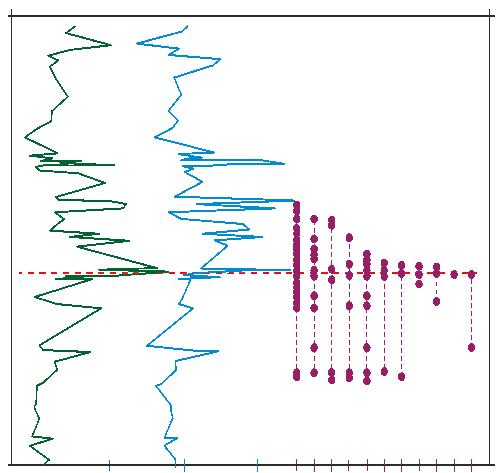

Dans le sud-est de la Chine, par l’étude d’une couche de 700 mètres de sédiments, l’équipe de Xiuming Liu a révélé la chronologie relative de la disparition de 11 espèces de dinosaures, mesurée par la présence de coquilles de leurs œufs (en violet), et des éruptions volcaniques des trapps du Deccan, estimée à l’aide à la fois de la quantité de mercure rejetée dans l’atmosphère (courbe verte) et par l’indice de la pollution due aux poussières volcaniques (courbe bleue). À part le numéro 1 (une espèce proche des oviraptors), toutes les autres espèces avaient disparu avant l’impact de l’astéroïde (pointillés orange).

Quantité de mercure rapportée à celle d’alumine

Âge (en millions d'années)

Épaisseur (en mètres)

Début de la disparition des dinosaures Impact

Indice de la pollution due aux poussières volcaniques

Fossiles d'œufs de dinosaures

Espèces de dinosaures

plus importantes est survenue des dizaines de milliers d’années avant l’impact, l’autre est juste postérieure Les auteurs en ont déduit que ces trapps ont eu un rôle clé dans l’extinction des dinosaures, en conjonction avec l’astéroïde.

Dans le second article, des chercheurs autour de Paul Renne, de l’université de Californie à Berkeley, se sont appuyés sur une autre méthode de géochronologie fondée sur le couple argon 40 argon 39. Selon eux, les trapps du Deccan se sont formés en un million d’années, sans périodes

discrètes, à partir de 400 000 ans avant l’astéroïde. De plus, 75 % des éruptions – et donc du rejet des gaz toxiques – sont postérieures à l’impact de l’astéroïde Cette fois-ci, les éruptions du Deccan étaient innocentes. Qui avait raison ?

Un argument majeur pour trancher est venu d’un travail réalisé par Fabien Condamine et Guillaume Guinot, de l’université de Montpellier, et supervisé par deux prestigieux paléontologues, Michael Benton , de l’université de Bristol , en Grande-Bretagne, et Philip Currie, de l’université d’Alberta, au Canada Ces chercheurs sont revenus sur le temps long : les dinosaures étaient-ils en déclin avant l’impact de l’astéroïde ? C’est un problème ancien, rendu a priori insoluble par l’absence de régularité des données fossiles Mais ils ont contourné la difficulté à l’aide d’une approche statistique élaborée. Déjà en 2016, Michael Benton avait utilisé une méthode analogue sur des données phylogénétiques et révélé que les principaux groupes de dinosaures étaient un déclin à la fin du Crétacé Cette fois-ci, l’équipe a exploité un nouvel outil informatique (le programme PyRate), mis au point en 2014 par l’équipe de Jan Schnitzler, à l’université de Francfort, en Allemagne, qui permet d’estimer les taux de spéciation et d’extinction ainsi que la dynamique temporelle de lignées à partir de données fossiles.

Impossible d’étudier tous les dinosaures . Les chercheurs ont choisi six familles clés : des ornithischiens herbivores – les ankylosauridés à la lourde armure osseuse, les cératopsidés (dont les Triceratops) et les hadrosauridés (les dinosaures à bec de canard) – et des théropodes

Si personne ne met en doute l’impact de l’astéroïde, l’importance relative des éruptions des trapps du Deccan n’est pas tranchée

carnivores – les tyrannosauridés (dont le T. rex) et deux familles proches des oiseaux, les droméosauridés et les troodontidés Les résultats sont nets Le déclin de ces dinosaures – à l’exception des hadrosaures – se poursuit pendant tout le Maastrichtien. Parmi les facteurs écologiques testés, le refroidissement du climat et la chute de la diversité des herbivores, exacerbée par la compétition avec les hadrosaures, semblent les plus importants. De plus, le risque d’extinction paraît relié à l’âge des espèces : la probabilité d’apparition d’une nouvelle espèce décroît avec l’âge du taxon

Le scénario se précise : les dinosaures étaient en déclin avant qu’une catastrophe naturelle ne les achève. Mais de quelle nature ? Si personne ne met en doute l’impact de l’astéroïde, l’importance relative des éruptions des trapps du Deccan n’est pas tranchée Dans ce contexte, deux études apportent un éclairage crucial, en s’appuyant cette fois sur des gisements de Chine, à la stratigraphie plus fine que ceux d’Amérique. D’abord, l’équipe de Chenglong Deng, de l’université de l’Académie des sciences chinoise, à Pékin, a recherché, dans le bassin de Shanyang, en Chine centrale, les coquilles d’œufs de trois espèces de dinosaures. La séquence examinée s’étale de 68,2 millions à 66,4 millions d’années, et englobe donc la fin du Maastrichtien et la limite KT On constate un indéniable déclin de la biodiversité des espèces étudiées. Le second article, plus significatif, concerne le bassin de Nanxiong, en Chine du Sud-Est, exploré

par l’équipe de Xiuming Liu, de l’université normale de Fujian , à Fuzhou La sédimentologie encadre ici la limite KT de 65,5 millions à 66,5 millions d’années. Cette fois-ci, les chercheurs complètent l’analyse des coquilles d’œufs à l’aide d’une méthode récente de géochronologie (le suivi isotopique du mercure) afin de décrire les éruptions des trapps du Deccan. Les résultats, plus proches de ceux de Gerta Keller, montrent une corrélation évidente avec l’extinction de la douzaine d’espèces de dinosaures non aviens répertoriés, à l’exception d’un oviraptor achevé par l’astéroïde. L’histoire semble se simplifier. Depuis le début du Maastrichtien, les dinosaures étaient en déclin, sous l’effet d’un refroidissement et d’une absence de nouveauté évolutive Les éruptions des trapps du Deccan ont décimé les dinosaures non aviens dans le dernier demi-million d’années du Crétacé, et l’impact a achevé les plus résistants. Deux géologues du Darmouth College, aux États-Unis, sont d’ailleurs arrivés à cette même conclusion en utilisant un modèle d’apprentissage profond pour inférer le scénario le plus probable cohérent avec les données géologiques C’est à se demander comment les oiseaux ont fait pour survivre !

> Hervé Le Guyader est professeur émérite de biologie évolutive à Sorbonne Université, à Paris. L’auteur

À lire

> A. Cox et C. Keller, A Bayesian inversion for emissions and export productivity across the end-Cretaceous boundary, Science, 2023.

> F. Han et al., Low dinosaur biodiversity in central China 2 million years prior to the end-Cretaceous mass extinction, PNAS, 2022.

> M. Ma et al., Deccan traps volcanism implicated in the extinction of non-avian dinosaurs in Southeastern China, Geophys. Res. Lett., 2022.

> F. Condamine et al., Dinosaur biodiversity declined well before the asteroid impact, influenced by ecological and environmental pressures, Nat. commun., 2021.

Les dinosaures étaient-ils déjà condamnés avant leur disparition brutale il y a 66 millions d’années ? Les études contradictoires se succèdent, et empêchent encore de conclure.

Si le rôle de l’impact d’un astéroïde géant il y a environ 66 millions d’années est aujourd’hui largement reconnu dans la disparition des dinosaures, d’autres questions continuent de faire débat parmi les paléontologues. L’une d’elles porte sur l’état des populations de ces « terribles lézards » avant la catastrophe : étaient-elles en déclin ou non ?

Du côté du « oui », Fabien Condamine, de l’Institut des sciences de l’évolution de Montpellier. Sur la base de données géologiques, avec ses collègues, il a montré que le climat a subi des refroidissements importants il y a 80 millions à 66 millions d’années (7 °C de moins dans l’Atlantique nord, et jusqu’à 10 °C dans l’hémisphère Sud). Cette chute de température aurait fragilisé des écosystèmes et entraîné la disparition d’espèces anciennes comme les cératopsiens et les ankylosaures, un phénomène amplifié par la concurrence de nouveaux venus, tels les hadrosauridés (voir Le Cluedo de la fin du Crétacé, par H. Le Guyader, page 88).

Alfio Alessandro Chiarenza, de l’Imperial College, à Londres, et son équipe, sont en désaccord avec ce scénario Ils ne contestent pas la réalité des changements climatiques qui ont bel et bien marqué les derniers millions d’années du règne des dinosaures, et les archives fossiles semblent corroborer l’hypothèse d’un déclin des dinosaures et d’un appauvrissement de la diversité des espèces lors du Crétacé tardif. Néanmoins, selon le groupe londonien, la raréfaction des restes de dinosaures serait plutôt due à des conditions peu favorables à la fossilisation

Ces chercheurs se sont concentrés sur le continent nord-américain, car il recèle de nombreux restes particulièrement bien conservés d’espèces de dinosaures datant de cette période, comme Tyrannosaurus rex et Triceratops horridus. À cette

époque, toutefois, l’Amérique du Nord était coupée en deux par une mer intérieure La partie occidentale abritait la chaîne nouvellement formée des Rocheuses, dont la richesse en sédiments offrait des conditions parfaites pour la fossilisation et la conservation des restes de dinosaures La partie orientale, en revanche, se caractérisait par des conditions bien moins propices à la première.

Pour ne pas se limiter aux seules informations du registre fossile, les chercheurs ont utilisé la méthode dite « de modélisation des niches écologiques ». Ils ont déterminé les conditions environnementales , comme la température et la quantité de précipitations, dont a besoin chaque espèce de dinosaure pour survivre Puis, en s'appuyant sur des modèles qui reconstituent le climat passé sur le continent nord-américain, ils ont cartographié les habitats remplissant les critères des niches écologiques de chaque espèce, c’està-dire les régions susceptibles d’avoir accueilli ces animaux au cours des évolutions du climat

Résultat ? De tels habitats étaient nombreux à la fin du Crétacé, mais ils ne correspondaient pas aux conditions requises pour la fossilisation Durant les changements climatiques de cette époque, les dinosaures ont probablement migré depuis des zones réunissant les conditions propices à la fossilisation vers d’autres moins appropriées, mais au climat plus favorable Au regard de ces deux études, difficile de trancher sur la situation des dinosaures au moment de leur extinction. En revanche, dans la communauté des paléontologues, le débat n’est pas près de s’éteindre…

> William Rowe-Pirra est journaliste scientifique indépendant.

> F. Condamine et al., Dinosaur biodiversity declined well before the asteroid impact, influenced by ecological and environmental pressures, Nature Communications, 2021.

> A. Chiarenza et al., Ecological niche modelling does not support climatically-driven dinosaur diversity decline before the Cretaceous/ Paleogene mass extinction, Nature Communications, 2019.

HORS-SÉRIE POUR LA SCIENCE

Rédacteur en chef adjoint : Loïc Mangin

MENSUEL POUR LA SCIENCE

Rédacteur en chef : François Lassagne

Rédactrice en chef adjointe : Marie-Neige Cordonnier

Rédacteurs : François Savatier et Sean Bailly

Développement numérique : Philippe Ribeau-Gésippe

Conception graphique : Céline Lapert et Ingrid Leroy

Direction artistique : Céline Lapert

Maquette : Pauline Bilbault, Raphaël Queruel, Ingrid Leroy et Ingrid Lhande

Réviseuses : Anne-Rozenn Jouble, Isabelle Bouchery, Maud Bruguière et Camille Fontaine

A contribué à ce numéro : Thibaut Jacqmin

Responsable marketing : Frédéric-Alexandre Talec

Chef de produit marketing et partenariats : Ferdinand Moncaut ferdinand.moncaut@pourlascience.fr

Assistante administrative : Finoana Andriamialisoa

Direction des ressources humaines : Olivia Le Prévost

Fabrication : Marianne Sigogne et Stéphanie Ho

Directeur de la publication et gérant : Nicolas Bréon

WWW.POURLASCIENCE.FR

170 bis bd du Montparnasse 75014 Paris

Tél. : 01 55 42 84 00

PUBLICITÉ FRANCE

stephanie.jullien@pourlascience.fr

ABONNEMENTS

Abonnement en ligne : https://www.pourlascience.fr/abonnements/ Courriel : serviceclients@groupepourlascience.fr

Tél. : 01 86 70 01 76

Du lundi au vendredi de 9 h à 13 h