BIPÉDIE Ces empreintes qui racontent nos premiers pas Physique UNE BALANCE POUR PESER LE VIDE Climatologie LES RIVIÈRES ATMOSPHÉRIQUES SOUS SURVEILLANCE Histoire des sciences ON A RETROUVÉ LE PLUS VIEUX CATALOGUE D’ÉTOILES L 13256543F: 7,00 €RD POUR LA SCIENCE 01/23 L’analyse de Jeremy DeSilva paléoanthropologue Neurones et algorithmes DES LOIS UNIVERSELLES DE L’INTELLIGENCE ? DOM. : 8,50 €BEL./UX. 8,50 €CH 12,70 FSCAN. : 12,99 $CAPORT. CONT. : 8,50 €MAR. 78,00 DHTOM : 1 100 XPF Édition française de Scientific American –Janvier 2023n° 543

© Getty Images

Les êtres vivants tissent des liens et s’influencent mutuellement.

Quel est l’impact de ces relations sur l’évolution des espèces et sur les écosystèmes ? Comment penser la santé de la planète, des animaux et végétaux, comme une seule et même entité ?

Après la thema « Qu’est-ce que la vie ? », explorons, en février, les fascinantes dynamiques des métamorphoses sociales et biologiques !

Thema Qu’est ce que la vie ?

Le vivant, un système d’influences

Jeudi 12 janvier à 18h30

Des gènes aux super-organismes : les réseaux de l’évolution Gènes emboîtés, partenariats entre organismes… L’évolution est une affaire de réseaux imbriqués les uns dans les autres. Avec Eric Bapteste, biologiste évolutionniste et philosophe, directeur de recherche au CNRS.

Jeudi 19 janvier à 18h30

Ecosystèmes : quelles interdépendances ?

Est-il possible de (ré)concilier activités humaines et conservation de la nature, afin de préserver le potentiel évolutif du vivant ? Avec Jane Lecomte, Laboratoire Écologie, Systématique et Évolution, université Paris-Saclay.

En accès libre

À l’auditorium de la Cité des sciences et de l’industrie Retransmis sur cite-sciences.fr

Jeudi 26 janvier à 18h30

Animaux, environnement et humains : une seule santé Loin d’être des événements isolés imprévisibles, les épidémies de Covid-19 et de monkeypox témoignent d’un monde globalisé, aux environnements anthropisés et dégradés. Et si nous considérions une santé multifactorielle commune à tous les êtres vivants ? Avec Camille Besombes, médecin infectiologue et épidémiologiste, Institut Pasteur.

Retrouvez l’ensemble des conférences ici.

Avec le soutien de :

DITO É

Groupe POUR LA SCIENCE

Directrice des rédactions : Cécile Lestienne

POUR LA SCIENCE

Rédacteur en chef : François Lassagne Rédacteurs en chef adjoints : Loïc Mangin, Marie-Neige Cordonnier Rédacteurs : François Savatier, Sean Bailly Stagiaire : Pierre Giraudeau

HORS-SÉRIE POUR LA SCIENCE

Rédacteur en chef adjoint : Loïc Mangin

Développement numérique : Philippe Ribeau-Gésippe Community manager et partenariats : Aëla Keryhuel aela.keryhuel@pourlascience.fr

Conception graphique : William Londiche

Directrice artistique : Céline Lapert

Maquette : Pauline Bilbault, Raphaël Queruel, Ingrid Leroy, Ingrid Lhande Réviseuses : Anne-Rozenn Jouble, Maud Bruguière et Isabelle Bouchery

Assistant administratif : Bilal El Bohtori

Responsable marketing : Frédéric-Alexandre Talec

Direction du personnel : Olivia Le Prévost

Secrétaire général : Nicolas Bréon Fabrication : Marianne Sigogne et Stéphanie Ho

Directeur de la publication et gérant : Frédéric Mériot Anciens directeurs de la rédaction : Françoise Pétry et Philippe Boulanger

Conseiller scientifique : Hervé This

Ont également participé à ce numéro : Ludovic Dickel, Adrien Doerig, Simon Galas, Véronique Garçon, Javier Pizarro-Cerda, Jonathan Rubin

PUBLICITÉ France

stephanie.jullien@pourlascience.fr

ABONNEMENTS

www.boutique.groupepourlascience.fr Courriel : serviceclients@groupepourlascience.fr Tél. : 01 86 70 01 76

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30

Adresse postale : Service abonnement Groupe Pour la Science 235 avenue Le Jour se Lève 92 100 Boulogne-Billancourt

Tarifs d’abonnement 1 an (12 numéros)

France métropolitaine : 59 euros – Europe : 71 euros Reste du monde : 85,25 euros

DIFFUSION

Contact kiosques : À Juste Titres ; Alicia Abadie Tél. 04 88 15 12 47

Information/modification de service/réassort : www.direct-editeurs.fr

www.pourlascience.fr 170 bis boulevard du Montparnasse – 75 014 Paris Tél. 01 55 42 84 00

SCIENTIFIC AMERICAN

Editor in chief : Laura Helmut

President : Kimberly Lau

Toutes demandes d’autorisation de reproduire, pour le public français ou francophone, les textes, les photos, les dessins ou les documents contenus dans la revue « Pour la Science », dans la revue « Scientific American », dans les livres édités par « Pour la Science » doivent être adressées par écrit à « Pour la Science S.A.R.L. », 170 bis bd du Montparnasse, 75 014 Paris. © Pour la Science S.A.R.L. Tous droits de reproduction, de traduction, d’adaptation et de représentation réservés pour tous les pays. La marque et le nom commercial « Scientific American » sont la propriété de Scientific American, Inc. Licence accordée à « Pour la Science S.A.R.L. ». En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement la présente revue sans autorisation de l’éditeur ou du Centre français de l’exploitation du droit de copie (20 rue des Grands-Augustins, 75 006 Paris).

Origine du papier : Autriche Taux de fibres recyclées : 30 % « Eutrophisation » ou « Impact sur l’eau » : Ptot 0,007 kg/tonne

François Lassagne Rédacteur en chef

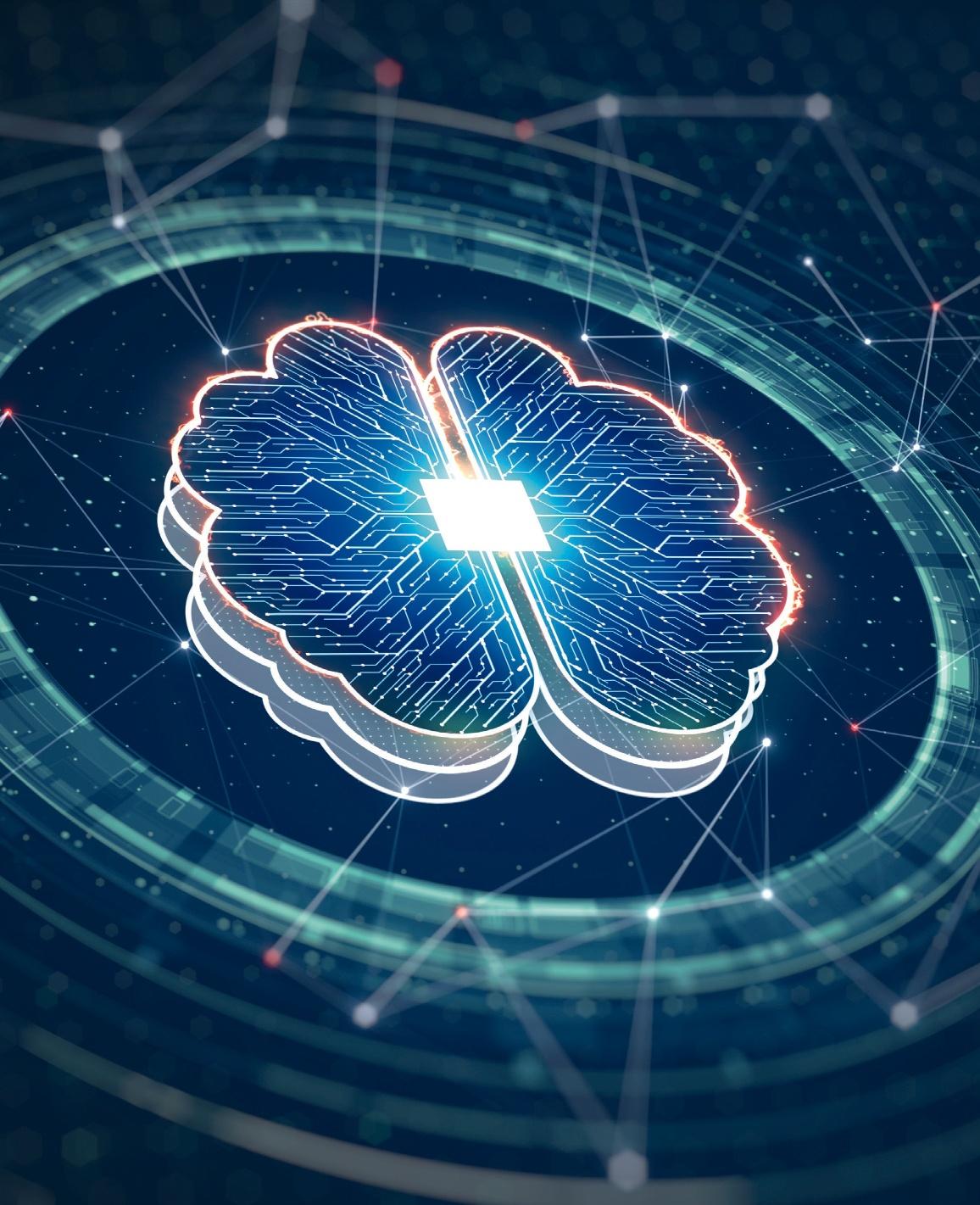

UNE INTELLIGENCE PEUT EN CACHER UNE AUTRE

Les chercheurs de DeepMind et ceux de Meta (ex-Facebook) ont revendiqué ces dernières semaines de nouvelles prouesses pour leurs modèles d’intelligence artificielle. DeepNash, l’IA de DeepMind, atteint le niveau des experts humains au jeu Stratego. Cicero, chez Meta, se classe parmi les dix meilleurs joueurs de Diplomacy. Ces deux jeux exigent de réunir deux compétences jusqu’ici difficilement conciliables pour des algorithmes : la planification stratégique et la décision en situation d’incertitude.

L’IA se rapprocherait-elle toujours davantage de l’intelligence humaine ? Considérer comme un marqueur de l’intelligence les performances atteintes dans le cadre d’un jeu donné, fût-il difficile même pour des humains, est un raccourci. Plutôt que de l’emprunter, le mathématicien Guillaume Lajoie, membre principal de Mila (Institut québécois d’intelligence artificielle), préfère s’intéresser à la dynamique même des réseaux de neurones artificiels qui constituent les IA, convaincu qu’« il existe des principes mathématiques fondamentaux sous-jacents au comportement intelligent, observé à une échelle plus symbolique ou logique. Des “lois de l’intelligence”, sous forme de modèles mathématiques, qui s’appliqueraient aussi bien au fonctionnement du cerveau qu’à celui des réseaux artificiels. »

De nombreux chercheurs, aux confins des neurosciences et de l’informatique, se sont mis en quête des principes susceptibles de former le socle algorithmique commun des intelligences humaine et artificielle.

Ils ne sont pas les seuls à poursuivre les traces que laisse la pensée. Les historiens Victor Gysembergh et Emanuel Zingg, du centre Léon-Robin, à Sorbonne Université, à Paris, se sont attachés à faire parler un manuscrit oublié dans la bibliothèque du monastère Sainte-Catherine, en Égypte. Émerge de ce palimpseste, mêlant les réinscriptions à travers les siècles, rien de moins que le plus vieux catalogue astronomique : celui du grec Hipparque.

L’exploration des intelligences est, aussi, un voyage dans le temps. n

POUR LA SCIENCE N° 543 / JANVIER 2023 / 3

ACTUALITÉS GRANDS FORMATS

P. 6

ÉCHOS DES LABOS

• Comment la peste noire a façonné notre immunité

• Biodiversité : les facteurs du déclin

• Un océan asphyxié lors du retrait de glaciers

• Néandertaliens ultraconsanguins

• Aux sources écrites du basque

• Des globules blancs modifiés pour lutter contre les tumeurs

• Le proton, toujours hors norme

• Entend-on quand on est inconscient ?

P. 18

LES LIVRES DU MOIS

P. 20

DISPUTES ENVIRONNEMENTALES

Des avocats pour le climat Catherine Aubertin

P. 22

LES SCIENCES À LA LOUPE

Les chercheurs au service des grands éditeurs ?

Yves Gingras

PALÉOANTHROPOLOGIE

En

Les portraits des contributeurs sont de

Ce numéro comporte un courrier de réabonnement posé sur le magazine sur une sélection d’abonnés.

P. 36

SUR LES PISTES DE LA BIPÉDIE

Jeremy DeSilva

Il y a 3,6 millions d’années des australopithèques ont marché dans de la cendre volcanique fraîche. Un nouvel examen de leurs empreintes de pas fossilisées suggère le passage de deux espèces différentes… et au moins deux façons d’adopter la bipédie.

P. 46

« IL Y A DEPUIS TRÈS LONGTEMPS DES COMPORTEMENTS BIPÈDES CHEZ

LES PRIMATES » Entretien avec Franck Guy et Jean-Renaud Boisserie

La bipédie est apparue de multiples fois depuis plus de 10 millions d’années, expliquent Franck Guy et Jean-Renaud Boisserie, paléoanthropologues au laboratoire Palévoprim, de l’université de Poitiers.

P. 50

PHYSIQUE

UNE BALANCE POUR PESER LE VIDE Manon Bischoff

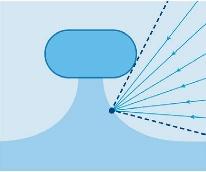

L’énergie du vide est un casse-tête. Le calcul théorique et les contraintes observationnelles présentent un désaccord de près de 120 ordres de grandeur… Pour comprendre cette différence, des chercheurs ont conçu une expérience pour peser le vide !

P. 62 MÉTÉOROLOGIE

LES RIVIÈRES ATMOSPHÉRIQUES ONT LEUR VIGIE Martin Ralph

De gigantesques fleuves d’humidité s’écoulent dans l’atmosphère, des mers tropicales jusqu’aux continents. Ces perturbations engendrent tempêtes et pluies parfois diluviennes. Les météorologues proposent de nouvelles méthodes pour mieux les anticiper.

4 / POUR LA SCIENCE N° 543 / JANVIER 2023

N° 543 / Janvier 2023

s

OMMAIRE

couverture : © your/shutterstock

Seb Jarnot

NE MANQUEZ PAS LA PARUTION DE VOTRE MAGAZINE GRÂCE À LA NEWSLETTER LETTRE D’INFORMATION • Notre sélection d’articles • Des offres préférentielles • Nos autres magazines en kiosque Inscrivez-vous www.pourlascience.fr fr

IV

P. 57)

CAHIER

PARTENAIRE PAGES I À

(APRÈS LA

La mécanique quantique, clé de la sécurité des échanges

Parrainé par

P. 72

HISTOIRE DES SCIENCES

LE PALIMPSESTE OÙ DORMAIT

LE CIEL GREC

Victor Gysembergh et Emanuel Zingg

La photographie multispectrale a dévoilé, dans un manuscrit du Moyen Âge, des fragments effacés du plus ancien catalogue d’étoiles.

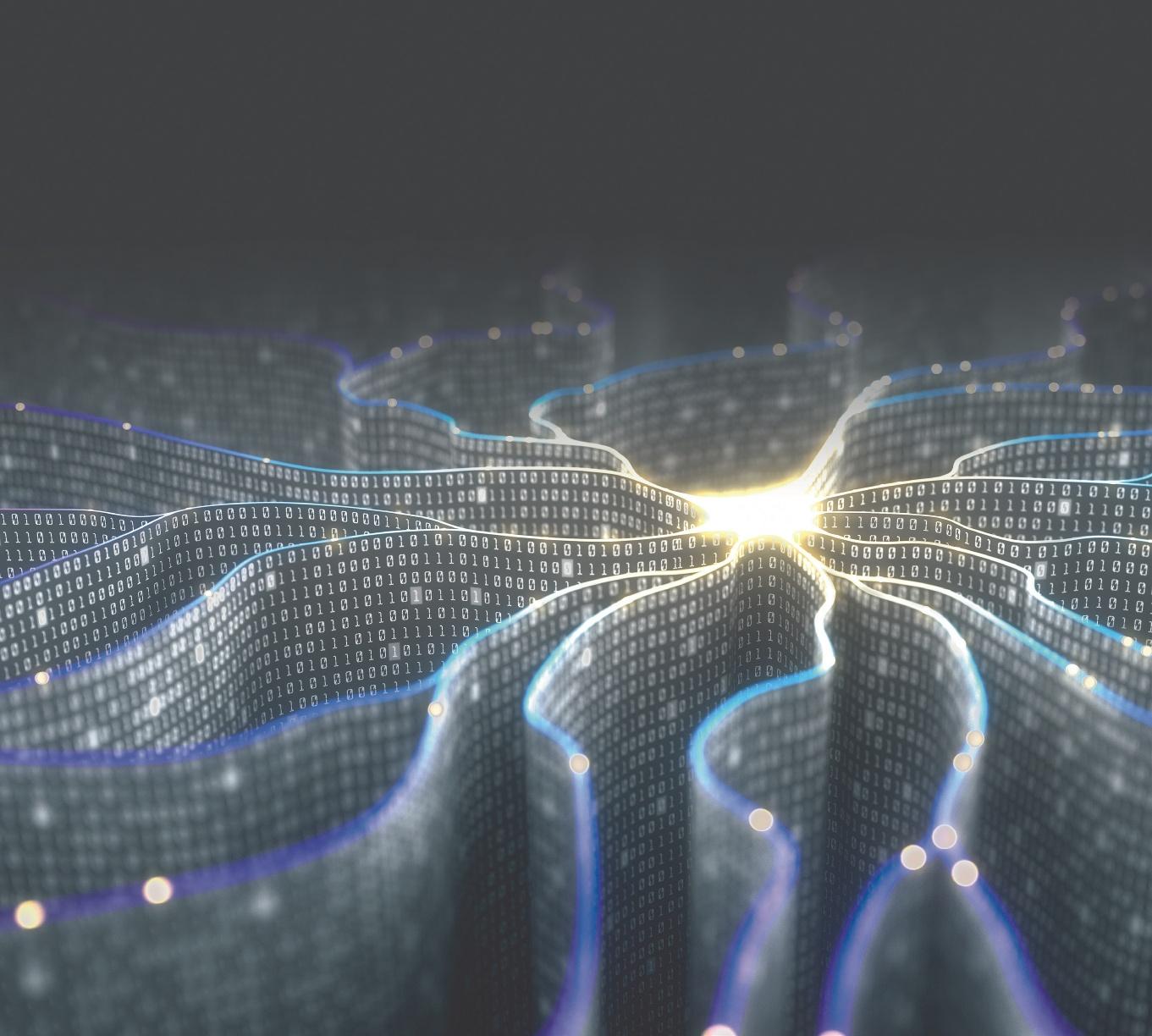

P. 24 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

QUAND LES IA MIMENT L’ACTIVITÉ CÉRÉBRALE

Anil Ananthaswamy

Exposés à une collection de données, certains réseaux de neurones artificiels sont désormais capables d’identifier par eux-mêmes ce qui est important. Une performance digne de notre cerveau ?

P. 29

NEUROSCIENCES COGNITIVES

« IL EST POSSIBLE DE RELIER L’ACTIVITÉ DES NEURONES ARTIFICIELS ET BIOLOGIQUES »

Entretien avec Jean-Rémi King

L’activité des neurones biologiques enregistrée en imagerie cérébrale comporte de nombreuses similitudes avec les activations à l’œuvre dans les réseaux de neurones artificiels.

P. 30

NEUROSCIENCES COMPUTATIONNELLES

« QUE NOTRE CERVEAU SOIT CONSTITUÉ DE NEURONES

N’EST PAS UN ACCIDENT »

Entretien avec Guillaume Lajoie

Neurosciences et recherches en intelligence artificielle s’inspirent mutuellement, au point d’espérer découvrir des principes mathématiques sous-jacents au comportement intelligent.

RENDEZ-VOUS

P. 80

LOGIQUE & CALCUL

COMMENT DÉFINIR UN PAVAGE EN SPIRALE ?

Jean-Paul Delahaye

Identifiables au premier coup d’œil, ces structures étonnantes et magnifiques défient pourtant les mathématiciens, qui peinent à en donner la définition.

P. 86

ART & SCIENCE De « Ratatouille » à Daikokuten Loïc Mangin

P. 88

IDÉES DE PHYSIQUE Sublimes sublimations solaires Jean-Michel Courty et Édouard Kierlik

P. 92

CHRONIQUES DE L’ÉVOLUTION

Dans la famille « Pas d’anus », je demande Saccorhytus Hervé Le Guyader

P. 96

SCIENCE & GASTRONOMIE

Les secrets d’un bon café Hervé This P. 98 À PICORER

POUR LA SCIENCE N° 543 / JANVIER 2023 / 5

AUX SOURCES ÉCRITES DU BASQUE

N«ous sommes capables de comprendre le premier mot, qui est sorioneku », a révélé le philologue Joaquín Gorrochateguile à la mi-novembre 2022, lors de la présentation au public des cinq mots inscrits sur la « main d’Irulegi ». En 2021, des archéologues de l’université du Pays basque ont mis au jour cette amulette en forme de main dans l’emprise du château d’Irulegi, en Navarre. D’une quinzaine de centimètres de long, l’objet fut découpé dans une tôle de bronze, puis cinq mots y furent inscrits à l’aide de l’alphabet des Ibères. L’amulette était manifestement clouée sur la porte de l’une des maisons d’un village vascon, que les Romains brûlèrent au début de notre ère. Très répandus pendant l’Antiquité dans le sud-ouest de la France – où ils ont donné son nom à la Gascogne – et au nord-ouest de la péninsule Ibérique, les Vascons seraient les ancêtres des Basques, ce qu'indique la main d’Irulegi. En effet, son inscription se transcrit comme suit : sorioneku · n ; tenekebeekiŕatere [n] ; oTiŕtan ; eseakaŕi ; eŕaukon (voir ci-contre). Or le mot sorioneku ressemble au mot basque moderne zonioneko, signifiant « chanceux, heureux », en d’autres termes au « Bonne chance » auquel on s’attend sur une amulette ! La présence de ce mot suggère donc qu’il y a deux mille ans une langue protobasque était parlée par les Vascons alphabétisés d’Irulegi. Trouvée en Navarre, l’inscription d’Irulegi indique aussi pourquoi au Moyen Âge le basque était appelé lingua Navarrorum, c’est-à-dire « langue des Navarrais ». Quant aux philologues qui vont s’acharner à élucider les quatre autres mots, on ne peut que leur souhaiter sorioneku ! n

10 / POUR LA SCIENCE N° 543 / JANVIER 2023 ÉCHOS DES LABOS

F. S.

ARCHÉOLOGIE

https://www.aranzadi.eus/la-escritura-en-la-mano (en ligne le 14 novembre 2022)

POUR LA SCIENCE N° 543 / JANVIER 2023 / 11

© Wikimedia commons/Gouvernement de Navarre (CC-BY-SA 3.0)

La chronique de CATHERINE AUBERTIN

économiste de l’environnement, directrice de recherche à l’IRD et membre de l’UMR Paloc au Muséum national d’histoire naturelle, à Paris

DES AVOCATS POUR LE CLIMAT

Plus conséquent que les jets de sauce tomate sur des chefs-d’œuvre, traduire en justice États et entreprises s’avère de plus en plus efficace pour protéger l’environnement.

sur la qualité de l’air de 2008 et le Code de l’environnement : l’État a été condamné par le Conseil d’État à une astreinte de 10 millions d’euros par semestre d’inaction.

L’Affaire du siècle, à l’initiative de quatre associations et soutenue par une pétition ayant recueilli plus de 2 millions de signatures, a plaidé quant à elle le préjudice écologique causé par le dépassement des budgets carbone entre 2015 et 2018. Le Tribunal administratif de Paris a reconnu le 3 février 2021 l’illégalité de l’inaction climatique de l’État. Les plaignants recevront 1 euro chacun de préjudice moral.

Les contentieux climatiques reposent sur la mobilisation de la société civile

Après les piètres résultats de la COP27, limiter la hausse moyenne des températures à 1,5 °C semble de plus en plus illusoire. Selon le rapport United in Science, de l’Organisation météorologique mondiale, la trajectoire actuelle des émissions nous conduirait à un réchauffement de 2,8 °C en 2100. Face à l’urgence, comment les citoyens peuventils forcer États et entreprises à tenir les engagements de l’accord de Paris ?

L’utilisation de sauce tomate et de pots de colle garantit une bonne couverture médiatique aux « activistes du climat », mais n’a pas de valeur contraignante. À l’inverse, les actions juridiques restent indispensables et rencontrent plus qu’un succès symbolique depuis que la cour suprême des Pays-Bas a condamné fin 2019 le gouvernement à réduire ses émissions de gaz à effet de serre selon les objectifs de la convention Climat.

La difficulté dans ce genre d’affaires est, pour les militants, de démontrer leur « intérêt à agir » et de prouver que le dommage dénoncé résulte bien d’une nonapplication des plans de lutte contre le

changement climatique. Pour appuyer leur cause, les plaignants disposent néanmoins en France de nombreux textes : la charte de l’environnement, la loi sur la reconquête de la biodiversité, la loi de 2017 sur le devoir de vigilance, tous les engagements des conventions internationales transcrits dans la législation nationale... Reste aux avocats à interpréter ces textes pour faire du droit le champion de l’environnement. Et ça marche ! En France, dans deux affaires, il a été ordonné à l’État de prendre

L’État n’est pas le seul accusé. La loi sur le devoir de vigilance a élargi la responsabilité sociétale des entreprises à la prévention des risques d’atteintes graves aux droits humains, à la santé et à l’environnement. Selon l’ONG Notre affaire à tous, cette loi ne serait pas respectée par vingt-cinq multinationales françaises.

Ainsi, Total Energies, responsable de 1 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, a-t-il été assigné le 28 janvier 2020 pour sa contribution au changement climatique sur la base de plusieurs textes juridiques, notamment la loi sur le devoir de vigilance. En un mot, Total Energies doit s’aligner sur les objectifs de l’accord de Paris. Cette décision a été assortie d’une astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de six mois de mise en conformité du plan de vigilance. De même, le 26 octobre 2022, BNP-Paribas a été mis en demeure par plusieurs associations de cesser de financer des projets d’exploitation d’énergies fossiles : la banque a trois mois pour se conformer à la loi sur le devoir de vigilance avant la saisie d’un tribunal judiciaire.

toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs qu’il s’est lui-même fixés. Dans la première, en 2017, Les Amis de la terre, rejointe par soixante-huit associations, a fait valoir que les concentrations de particules fines et de dioxyde d’azote dans plusieurs villes étaient au-delà des seuils définis par la directive européenne

Ces procédures juridiques sont aussi ingénieuses que longues, complexes et parfois surprenantes dans leurs conclusions. Ainsi les astreintes du contentieux lié à la qualité de l’air seront réparties, non entre les plaignants, mais entre huit organismes en lien avec la pollution de l’air : l’Ademe, l’Anses… Souhaitons que leur financement public n’en soit pas réduit d’autant...

Soulignons que le succès de ces contentieux est largement dû à la mobilisation citoyenne et aux actions de désobéissance civile, avec ou sans… sauce tomate. n

20 / POUR LA SCIENCE N° 543 / JANVIER 2023 DISPUTES ENVIRONNEMENTALES

© IISD/ENB

Total Energies doit s’aligner sur les objectifs de l’accord de Paris

La chronique de YVES GINGRAS

professeur d’histoire et sociologie des sciences à l’université du Québec à Montréal, directeur scientifique de l’Observatoire des sciences et des technologies, au Canada

LES CHERCHEURS AU SERVICE DES GRANDS ÉDITEURS ?

Comme de nombreux chercheurs, je reçois régulièrement des courriels de revues dites « scientifiques » me demandant de leur soumettre un article. Ils citent même parfois une de mes publications récentes qu’ils auraient trouvée intéressante ! Il s’agit le plus souvent de revues dites « prédatrices », dont le but est moins la diffusion de connaissances validées que la recherche de profits rapides en usant d’un modèle de libre accès qui fait payer les auteurs au lieu des lecteurs. L’évaluation par les pairs y est minimale ou non existante et l’article paraît vite : quelques jours ou semaines après sa réception, contre plusieurs mois dans les revues sérieuses. L’idée est de tirer parti de la culture du « publier ou périr ! », qui s’est imposée dans la recherche depuis les années 1980.

On aurait cependant tort de penser que ce genre de message ne provient que d’entreprises douteuses. En effet, j’ai reçu récemment un courriel d’un des plus importants groupes d’édition scientifique

m’informant que « cela fait un bon moment que [je n’ai] pas soumis un article à une revue Springer ». On m’y remercie au passage de l’avoir fait dans le passé et on y ajoute que l’on apprécie mes recherches et souhaite « que notre partenariat se poursuive ». J’apprends ainsi que

plus appropriée », si « j’ai besoin de plus de temps pour conduire ma recherche » ou si, finalement, je n’ai « aucune intention de publier ». On m’invite ensuite à mieux connaître les services (payants) que le groupe offre aux auteurs.

Ces pratiques, relativement récentes, reflètent une profonde transformation du système social de la recherche. Pendant longtemps, les revues scientifiques ont été essentiellement gérées par des sociétés savantes ; on considérait qu’en être directeur, membre du comité éditorial ou évaluateur d’articles démontrait qu’on faisait partie intégrante d’une communauté scientifique. Dans son ouvrage intitulé The Scientific Community (1965), le sociologue Warren Hagstrom notait que les liens sociaux unissant cette communauté étaient le fait d’échanges de dons et contre-dons, selon le modèle élaboré par l’anthropologue Marcel Mauss dans son Essai sur le don. De nos jours, le monde de l’édition savante est plutôt dominé par un oligopole de quelques grandes maisons d’édition. En 2018, par exemple, trois groupes concentraient plus de 50 % des articles en sciences de la nature (et 35 % en sciences sociales et humaines) recensés dans le Web of Science.

j’ai un « partenariat » avec ce géant de l’édition savante ! Et « pour mieux [me] servir », on me dit que « les éditeurs des revues » qui, insiste-t-on, « sont également des chercheurs, aimeraient mieux comprendre [mon] cycle de recherche et d’écriture ». On me demande donc si « je suis en train de finaliser une soumission », « si j’en suis encore à choisir la revue la

Cherchant toujours à maximiser leurs revenus, ces maisons cotées en Bourse (Elsevier, Springer, Wiley…) ont compris qu’elles pouvaient tirer profit de la notoriété de leurs titres phares en utilisant leur nom pour créer des revues dérivées, dont les nombreuses déclinaisons de Nature ces dernières années (Communications Journals, npj Series…) en sont l’exemple le plus frappant. Elles offrent même des formations (payantes) aux « clients » et consommateurs de services que sont devenus les chercheurs : cours pour bien écrire en anglais, traduction de textes, révision scientifique, le tout étant censé accroître les chances de publication dans leurs revues !

La « communauté » scientifique relativement autonome avec ses dons et contre-dons s’est ainsi muée, depuis les années 1980, en un vaste marché sur lequel les chercheurs semblent avoir perdu le contrôle. n

22 / POUR LA SCIENCE N° 543 / JANVIER 2023 LES SCIENCES À LA LOUPE

Les grands groupes d’édition scientifique multiplient les stratégies pour attirer les chercheurs dans leur escarcelle. En 2018, trois groupes concentraient plus de 50 % des articles en sciences de la nature

L’ESSENTIEL

> Un nouveau type de réseaux de neurones artificiels, dit « autosupervisé », est à l’origine des performances des intelligences artificielles (IA) les plus récentes.

> Ces architectures d’IA sont capables de reconnaître et compléter images et textes, sans qu’il soit nécessaire de leur fournir de larges quantités

de données identifiées manuellement.

> Plusieurs expériences ont montré que l’activité de ces réseaux de neurones autosupervisés s’apparente, pour le traitement des images et du son, à l’activité de neurones biologiques, étudiée en imagerie cérébrale.

Quand les IA miment l’activité cérébrale

Grâce à la technique de l’apprentissage autosupervisé, les réseaux de neurones artificiels sont désormais capables d’identifier par eux-mêmes ce qui est important. Une performance digne de notre cerveau.

Depuis une décennie déjà, les plus impressionnants systèmes d’intelligence artificielle sont majoritairement formés à l’aide d’énormes inventaires de données « étiquetées ». En effet, on étiquette une image, par exemple « chat tigré » ou « chat-tigre » (comme l’oncille en Amérique du Sud ou en le serval Afrique) pour « entraîner » un réseau de neurones artificiel à distinguer correctement un chat tigré d’un chat-tigre. Cette stratégie s’est révélée à la fois spectaculairement gagnante et terriblement déficiente.

Un tel entraînement, dit « supervisé », nécessite des données laborieusement étiquetées par des humains, et les réseaux neuronaux prennent souvent de mauvais raccourcis, apprenant à associer les étiquettes à des informations minimales voire, parfois, superficielles. Par exemple, un réseau de neurones pourrait utiliser la présence d’herbe pour reconnaître la photo d’une vache, du fait que les vaches sont généralement photographiées dans des champs.

« Nous érigeons une génération d’algorithmes se comportant comme des étudiants [qui] ne sont pas venus en cours pendant tout le semestre et qui, la veille de l’examen final, se mettent à bachoter », résume Alexei Efros,

informaticien à l’université de Californie à Berkeley. « Ils n’apprennent pas vraiment la matière, mais ils réussissent l’examen. »

En outre, pour les chercheurs qui s’intéressent à l’intersection entre l’intelligence animale et l’intelligence artificielle, cet apprentissage supervisé risque de montrer rapidement ses limites, quant à éclairer le fonctionnement des cerveaux biologiques. En effet, les animaux – y compris les humains – n’utilisent pas des collections de données étiquetées pour apprendre. La plupart explorent l’environnement par euxmêmes et, ce faisant, acquièrent une compréhension riche et solide du monde.

Dernièrement, des chercheurs en neurosciences computationnelles se sont mis à examiner des réseaux de neurones entraînés avec peu ou pas de données étiquetées par l’homme. Ces algorithmes d’apprentissage autosupervisé ont prouvé leur très grande efficacité à modéliser le langage humain et, plus récemment, à faire de la reconnaissance d’images. Dans des travaux récents, des modèles computationnels des systèmes visuels et auditifs des mammifères construits sur la base d’apprentissage autosupervisé ont affiché une meilleure correspondance avec le fonctionnement cérébral que leurs homologues à apprentissage supervisé. Au point que pour certains neuroscientifiques, c’est comme si les réseaux artificiels se mettaient

24 / POUR LA SCIENCE N° 543 / JANVIER 2023

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

© your/Shutterstock

ANIL ANANTHASWAMY journaliste scientifique et écrivain, auteur notamment de Through Two Doors at Once (Dutton, 2018)

L’AUTEUR

POUR LA SCIENCE N° 543 / JANVIER 2023 / 25

Il est possible de relier l’activité des neurones artificiels et biologiques

L’activité des neurones biologiques enregistrée en imagerie cérébrale comporte de nombreuses similitudes avec les activations à l’œuvre dans les réseaux de neurones artificiels.

Les algorithmes autosupervisés semblent tenir une place particulière dans les travaux liant intelligence artificielle et neurosciences. Quel en est le principe de fonctionnement ?

Différentes familles composent le domaine de l’apprentissage automatique (machine learning). La plus populaire d’entre elles, jusqu’à récemment, était celle des modèles supervisés. Dans un modèle supervisé, on dispose typiquement d’images ou de sons, ainsi que des étiquettes qui les caractérisent. Le but de l’algorithme est d’attribuer les étiquettes pertinentes à chaque image ou à chaque son. En général, les étiquettes sont fournies par des humains pour indiquer à l’algorithme « là il y a un chat », « là il y a une table », etc. Puis il y a la famille des modèles non supervisés, où l’algorithme reçoit typiquement des images ou des sons, mais sans étiquette préalable. Il doit donc forger lui-même, statistiquement, des catégories plus ou moins bien définies. C’est dans cette famille que figurent les algorithmes autosupervisés (self-supervised learning, SSL). Une manière efficace d’entraîner ces algorithmes est de supprimer des morceaux de données qu’il doit ensuite retrouver : on remplace certains pixels par des carrés noirs, ou on enlève des mots à des phrases. L’algorithme doit retrouver les mots ou les pixels manquants, et évalue sa performance en comparant ces prédictions aux images et phrases complètes. Le problème est que cette approche de masquage est parfois mal posée : si, par exemple, on prend

JEAN-RÉMI KING

est chercheur au CNRS, au sein du département d’études cognitives (DEC) de l’ENS-PSL, et détaché au laboratoire d’intelligence artificielle de Meta, où il dirige le groupe Brain & AI. Ce spécialiste du fonctionnement du cerveau humain cherche à comprendre comment celui-ci construit, manipule et communique ses représentations mentales, en comparant des enregistrements de l’activité cérébrale aux réseaux de neurones artificiels.

une image de zèbre et qu’on cache les pixels du milieu par un carré noir, l’algorithme va prédire la couleur la plus probable. Comme les rayures du zèbre sont aléatoires, il y a autant de chances de tomber sur une rayure noire qu’une rayure blanche. Pour minimiser son erreur, l’algorithme va donc prédire… des pixels gris ! Cet exemple montre qu’évaluer les prédictions de l’algorithme dans l’espace original des données (pixels, mots) peut amener à des aberrations. Il faut réaliser les prédictions dans un espace abstrait, que l’algorithme doit apprendre également. En somme, les algorithmes autosupervisés tentent de répondre à un double problème : apprendre à prédire, et apprendre ce qu’il faut prédire.

Dans vos travaux de recherche récents, vous dites comparer l’activité cérébrale à l’activation de réseaux de neurones artificiels. En quoi consiste cette comparaison ?

Fondamentalement, la comparaison cerveau/algorithmes est extrêmement simple. Nous enregistrons l’activité cérébrale de participants grâce à des scanners de type IRM fonctionnelle où magnétoencéphalographie. Ces techniques mesurent l’activation moyenne de centaines de milliers de neurones à un certain endroit du cerveau, en réponse à des images ou de la parole – la plupart des participants écoutent des histoires dans le scanner. Certains groupes de neurones s’activent plus à certains moments, d’autres neurones moins, etc.

POUR LA SCIENCE N° 543 / JANVIER 2023 / 29 NEUROSCIENCES COGNITIVES

© Meta

Que notre cerveau soit constitué de neurones n’est pas un accident

Neurosciences et recherches en intelligence artificielle s’inspirent mutuellement, guidant le développement des IA autant que la compréhension du cerveau. Au point d’espérer découvrir des principes mathématiques sous-jacents au comportement intelligent.

Vos travaux de recherche, comme ceux de plusieurs équipes de chercheurs en intelligence artificielle, s’inscrivent dans le domaine de la « neuro-IA ». De quoi s’agit-il ?

La réponse peut changer selon l’époque à laquelle on pose la question. Aujourd’hui, il y a un consensus général pour considérer que le domaine s’intéresse à l’intersection entre les neurosciences et l’IA, c’est-à-dire au cercle vertueux créé par des collaborations bidirectionnelles entre ces deux domaines.

Il peut s’agir d’étudier les phénomènes biologiques, pour en améliorer la compréhension théorique, et construire alors des modèles artificiels de ces phénomènes (lire l’article page 24). La démarche inverse est également très présente : on utilise différentes architectures d’IA, en particulier les réseaux de neurones profonds, à des fins exploratrices pour mieux comprendre le cerveau. Plus précisément, on s’intéresse à l’apparition de phénomènes émergents consistants avec ce qu’on observe dans le cerveau.

Les chercheurs du laboratoire de James DiCarlo, au MIT, entraînent par exemple, depuis une dizaine d’années, de grands réseaux profonds à des tâches de perception visuelle. Ils se sont rendu compte que sans même demander au réseau de reproduire spécifiquement l’activité de certains neurones dans le cerveau, celui-ci mène à des représentations qui prédisent très

GUILLAUME LAJOIE est mathématicien, professeur à l’université de Montréal (département de mathématiques et de statistique), membre principal de Mila (Institut québécois d’intelligence artificielle) et de Unique (Union neurosciences et intelligence artificielle – Québec)

bien l’activité de neurones dans le cerveau de macaques pour le même type de tâche.

Cette approche est très empirique : on observe un système (le réseau artificiel) dont la dynamique s’apparente un peu à celle d’un autre (cerveau), et on étudie alors les mécanismes communs.

Les travaux relevant de la neuro-IA sont-ils répandus, ou s’agit-il de collaborations ponctuelles ?

La discipline est encore émergente, car il y a très peu de chercheurs spécialisés aussi bien en neurobiologie qu’en informatique… Mais il y a une très forte présence des approches que je décris ici dans le domaine des neurosciences computationnelles, domaine qui s’occupe de modélisations théoriques du fonctionnement cérébral, en utilisant la théorie de l’information et le concept de réseau. Je crois que la neuro-IA peut être vue comme la prochaine étape après les neurosciences computationnelles et la construction de réseaux de neurones artificiels.

Les neurosciences computationnelles fonctionnent généralement de manière « bottomup » : on part de ce qu’on sait de l’anatomie et de la physiologie du cerveau, on crée des modèles computationnels avec ces ingrédients, et on prévoit des mécanismes ou des phénomènes qu’on va alors tenter de vérifier

32 / POUR LA SCIENCE N° 543 / JANVIER 2023 NEUROSCIENCES COMPUTATIONNELLES

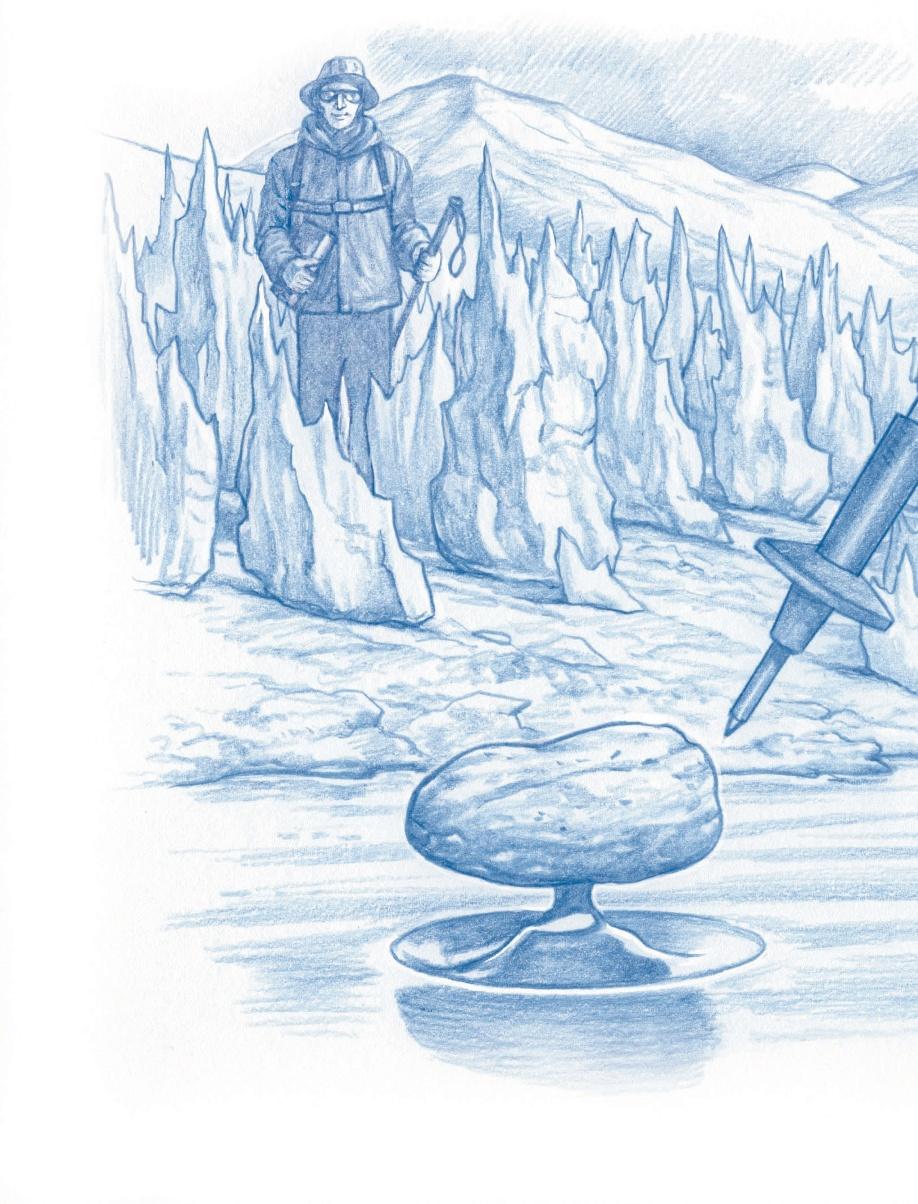

Sur les pistes de la bipédie

Il y a 3,6 millions d’années sur le site de Laetoli, en Tanzanie, des australopithèques ont marché dans de la cendre volcanique fraîche. Un nouvel examen de leurs empreintes de pas fossilisées suggère le passage de deux espèces différentes… et au moins deux façons d’adopter la bipédie.

L’ESSENTIEL

> Il y a 3,6 millions d’années en Afrique de l’Est, de nombreux animaux foulèrent une couche de cendre fraîche, qui fossilisa leurs traces. Parmi eux, des animaux bipèdes laissèrent deux pistes d’apparences différentes, dont une a été attribuée à l’australopithèque des Afars et l’autre à un ours.

> L’étude des pistes imprimées par les ours noirs et la comparaison de nombreux

fossiles d’os de pied appartenant à différentes lignées suggère aujourd’hui qu’une deuxième espèce australopithèque a en réalité laissé la seconde piste.

> Cette hypothèse s’inscrit dans le scénario d’une bipédie apparue à diverses reprises, dans différents environnements en Afrique.

Chez les animaux, la bipédie est un comportement rare et extraordinaire. Les humains l’ont adoptée avant même d’avoir un gros cerveau, et bien avant de parler ou de faire du feu. De fait, les plus anciens préhumains connus – ceux qui vivaient il y a entre 7 et 5 millions d’années – la pratiquaient déjà, au moins en partie, puisque leurs squelettes portent des marques d’adaptation à la marche sur les deux membres postérieurs. Ces premiers préhumains connus font partie des hominines, c’est-à-dire de l’ensemble des espèces de la lignée humaine depuis sa séparation d’avec celle des chimpanzés. Marcher sur deux membres plutôt que sur quatre a rendu possible les évolutions successives qui ont fini par produire les humains. Grâce à la bipédie, nos prédécesseurs purent diversifier leurs ressources et mieux exploiter leur environnement. En un mot, ce mode de locomotion est à l’origine de quasiment tous les traits qui ont rendu les humains uniques.

Dans la représentation iconique de l’évolution humaine, une succession linéaire d’ancêtres commence par un quadrupède en forme de chimpanzé, se poursuit par des formes préhumaines de plus en plus érigées et aboutit à un Homo sapiens marchant triomphalement sur deux jambes dans une posture parfaitement verticale. Cette vision simpliste fut popularisée dans les années 1960 par une illustration de vulgarisation – The March of Progress, « La marche du progrès » – et par ses nombreuses variantes imprimées et réimprimées dans les livres, sur des autocollants, des tasses, des tee-shirts…

Les découvertes accumulées au cours des dernières décennies obligent les chercheurs à définitivement rejeter la linéarité de cette imagerie traditionnelle. Nous savons aujourd’hui que plusieurs espèces d’hominines ont parfois vécu simultanément dans les habitats africains, où elles ont développé plusieurs locomotions bipèdes. L’apparition de la bipédie

L’AUTEUR

JEREMY DESILVA paléoanthropologue au Dartmouth College, à Hanover, aux États-Unis, mène des recherches sur l’évolution de la bipédie

Découvertes à Laetoli, en Tanzanie, ces pistes suggèrent que deux espèces différentes d’hominines vivaient simultanément dans la région il y a quelque 3,66 millions d’années. Tandis que la piste du site G (à droite), serait attribuable à Australopithecus afarensis, celle du site A (à gauche) serait due à un hominine différent, non identifié encore.

dans le registre fossile il y a quelque 7 millions d’années ne nous dit pas quand les primates ont pour la première fois marché sur deux jambes, ni pourquoi, mais elle atteste en tout cas du fait qu’un processus ininterrompu d’évolution de ce mode de locomotion était lancé (lire l’interview page 46). Notre façon de marcher n’a pas été prédéterminée de manière que chacun de nos ancêtres adopte une façon de marcher répondant à un objectif donné –l’évolution, après tout, ne fait pas de plan ! Elle est plutôt, parmi les nombreuses solutions de marche debout pratiquées par les hominines, celle qui a finalement prévalu.

DES EMPREINTES ÉNIGMATIQUES

Le 24 juillet 1976 fut le jour de l’une des découvertes les plus heureuses de la paléoanthropologie. Venus visiter le site de Laetoli que fouillait l’équipe de la célèbre paléoanthropologue Marie Leakey, Kay Behrensmeyer, du Musée national d’histoire naturelle des ÉtatsUnis, et Andrew Hill, de l’université de Yale,

38 / POUR LA SCIENCE N° 543 / JANVIER 2023 PALÉOANTHROPOLOGIE SUR LES PISTES DE LA BIPÉDIE © Jeremy DeSilva ( à gauche) ; John Reader/Science Source (à droite )

FRANCK GUY et JEAN-RENAUD BOISSERIE sont paléoanthropologues au laboratoire Palévoprim à l’université de Poitiers, où ils travaillent souvent en équipe.

Il y a depuis très longtemps des comportements bipèdes chez les primates

La bipédie passe pour un trait typiquement humain, mais elle est apparue de multiples fois sous diverses formes chez de nombreux singes depuis plus de 10 millions d’années, expliquent Franck Guy et Jean-Renaud Boisserie, paléoanthropologues au laboratoire Palévoprim, de l’université de Poitiers.

46 / POUR LA SCIENCE N° 543 / JANVIER 2023 PALÉOANTHROPOLOGIE

Votre collègue Jeremy DeSilva avance qu’il y aurait eu plusieurs bipédies avant la nôtre, celle d’H. sapiens. Comment recevez-vous cette hypothèse ?

Franck Guy : Je suis en partie d’accord avec cela. Il y a eu dans notre histoire plusieurs modes de locomotion bipède liés à différents degrés d’adaptation du squelette au cours du temps. Certains squelettes d’espèces anciennes étaient, par exemple, encore adaptés à des formes d’arboricolie, c’est-à-dire à la locomotion dans les arbres par quadrupédie, bipédie et surtout brachiation. Cela n’est plus le cas du squelette d’Homo sapiens. Mais la bipédie, « le fait de se mouvoir sur les membres inférieurs », reste une caractéristique commune à l’ensemble des humains.

Jean-Renaud Boisserie : Oui, car même si la définition de la bipédie est simple, les adaptations nécessaires pour la pratiquer sont nombreuses et complexes, et peuvent varier subtilement ou beaucoup. Pour illustrer cette idée de façon extrême, les adaptations à la bipédie des humains, qui varient mais restent relativement proches, sont très différentes de celles du kangourou ou du pangolin…

Nos plus proches cousins, les chimpanzés, sont-ils des bipèdes ? F. G. : Comme les gorilles, ce sont des bipèdes posturaux occasionnels, et parfois ils se déplacent également sur leurs membres inférieurs comme le font les humains. C’est aussi le cas d’autres primates, comme les gibbons, les Rhinopithèques, certains lémurs, etc. Néanmoins, ce mode de déplacement n’est pas leur mode préféré ou habituel et leur squelette n’est pas particulièrement adapté à ce mode. De la même manière, nous sommes capables de nous déplacer sur quatre pattes, mais notre squelette n’est pas adapté à l’utilisation habituelle de cette locomotion.

L’essentiel de leur temps, les chimpanzés et les gorilles pratiquent le knuckle walking Cette expression anglaise signifiant « marche sur les phalanges » désigne une marche quadrupède en appui sur les deuxièmes phalanges des mains, les doigts étant fléchis vers l’intérieur.

Les chimpanzés ne nous indiquent donc pas comment la bipédie est venue à nos ancêtres ? F. G. : Non. Ils nous donnent matière à réflexion, mais 8 à 10 millions d’années se sont écoulés depuis la divergence entre la lignée humaine et celle des chimpanzés. Or, si nous avons des fossiles humains, même très anciens, pour retracer une grande partie de l’histoire de l’humanité, nous n’en avons pas pour les chimpanzés. Alors, que dire ? Si leur bipédie, occasionnellement locomotrice, est apparue récemment à l’échelle de ces 10 millions d’années, elle ne peut être prise comme un modèle de notre bipédie ancestrale. Alternativement, l’ancêtre commun à l’humain et au chimpanzé était peut-être à même de pratiquer une forme de bipédie,une forme de bipédie, qui a été sélectionnée chez les humains et perdue au profit du knuckle walking chez les chimpanzés. Il ne faut écarter aucune hypothèse.

Vous parlez de « fossiles humains très anciens », mais le plus ancien – la demi-mandibule de Ledi-Geraru, en Éthiopie – n’a que 2,8 millions d’années…

J.-R. B : Par « fossile humain », nous entendons tous les fossiles de la lignée humaine depuis sa séparation d’avec la lignée des chimpanzés. Notre groupe forme un continuum évolutif au sein duquel le genre Homo est défini de manière assez arbitraire. Le plus ancien humain à ce jour est donc Sahelanthropus tchadensis, découvert au Tchad et daté de 7 millions d’années. Ensuite, on a une forme kenyane, le genre Orrorin, datée aux alentours de 6 millions d’années. Puis il y a les formes éthiopiennes du genre Ardipithecus datant d’entre 5,8 et 4,3 millions d’années, et finalement les Australopithèques entre 4,2 et 1 millions d’années et le genre Homo à partir de 2 millions

POUR LA SCIENCE N° 543 / JANVIER 2023 / 47

Boisserie/Palévoprim

© Franck Guy, J.-R.

Une balance pour peser le vide

Un des problèmes les plus embarrassants en physique concerne l’énergie du vide. Le calcul théorique et les contraintes observationnelles présentent un désaccord de près de 120 ordres de grandeur… Pour comprendre cette différence, des chercheurs ont conçu une expérience pour peser le vide !

50 / POUR LA SCIENCE N° 543 / JANVIER 2023 PHYSIQUE

© Spektrum der Wissenschaft d’après akinbostanci/IStock

Imagesrouges/IStock

;

Parce qu’elles nécessitent des conditions exceptionnelles, certaines expériences sont installées dans des lieux aussi étonnants que l’Antarctique, des déserts arides, le sommet de montagnes… ou le fond d’anciennes mines. Et c’est en l’occurrence à 110 mètres sous la surface, dans une mine de Sardaigne, que j’ai été invitée à visiter le chantier d’un laboratoire de physique en construction. « Mieux vaut ne pas être claustrophobe », indique mon guide Enrico Calloni, chercheur à l’Institut italien de physique nucléaire, alors que nous nous enfonçons, équipés de casques et de lampes de poche, dans un tunnel étroit et plongé dans l’obscurité.

Nous arrivons enfin dans une vaste cavité, éclairée par un projecteur (voir la photo page 53). Difficile d’imaginer que cette grotte à l’air frais et humide accueillera une expérience de physique. Et pourtant c’est ici qu’Enrico Calloni et ses collègues espèrent réaliser une mesure d’une précision extrême pour mieux comprendre l’une des plus mauvaises prédictions de l’histoire de la physique ! Au cœur de la mine de Sos Enattos, ces chercheurs ont l’intention d’éclaircir, au moins en partie, pourquoi les observations cosmologiques et la

POUR LA SCIENCE N° 543 / JANVIER 2023 / 51

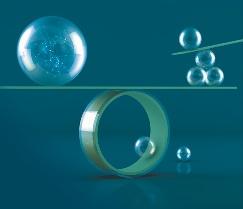

La mécanique quantique, clé de la sécurité des échanges

Omar Fawzi

Dans sa nouvelle Le Scarabée d’or, parue en 1843, l’écrivain Edgar Allan Poe écrivait : « On peut affirmer sans ambages que l’ingéniosité humaine ne saurait concocter un code secret que l’ingéniosité humaine ne puisse résoudre. » Et de fait, depuis leur apparition il y a plusieurs millénaires, peu de codes ont résisté à l’ingéniosité de ceux qui ont voulu les percer. Ces temps sont peut-être révolus avec l’irruption dans le monde de la cryptographie de la physique quantique et ses étranges propriétés qui défient le sens commun. Mais certaines conditions doivent être respectées.

Pour qu’Alice et Bob puissent s’envoyer des données de façon confidentielle, ils ont besoin d’échanger une clé secrète sans

laquelle il est impossible de déchiffrer le message transmis. Cependant, cette clé ne doit pas être interceptée… Cette clé secrète peut être générée par un protocole quantique d’échange de clé comme l’ont montré en 1984 Charles Bennett, chez IBM, et Gilles Brassard, alors à l’université Cornell, aux États-Unis. La sécurité de l’échange est garantie par le principe d’incertitude de Heisenberg, selon lequel certaines paires de propriétés physiques, telles la position et la quantité de mouvement d’une particule, sont complémentaires et ne peuvent être connues avec précision simultanément.

Dans le protocole quantique d’échange de clé secrète, Alice et Bob utilisent chacun un dispositif quantique avec lequel

ils encodent l’information qu’ils se transmettent. La sécurité de ce protocole est mathématiquement prouvée, mais sa mise en pratique impose que les dispositifs quantiques soient correctement implémentés. Dans le cas contraire, le protocole serait vulnérable. Des défauts peuvent être involontaires (bruit, négligence…) ou intentionnels, de la part d’un adversaire ayant eu accès au dispositif, par exemple le constructeur ou le vendeur. Peut-on s’assurer que le protocole, même imparfaitement implémenté, reste sûr ? Est-il possible de garantir la sécurité d’un protocole sans connaître les détails de l’implémentation des dispositifs utilisés ? Étonnamment, la réponse est oui, justement grâce à une propriété de la mécanique quantique. Ainsi, à condition que les dispositifs soient bien isolés, on obtient un protocole dit deviceindependent, c’est-à-dire dont la sécurité ne dépend pas des détails d’implémentation des dispositifs utilisés.

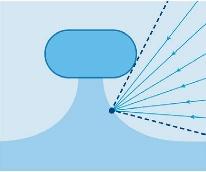

JOUONS AVEC ALICE ET BOB

La brique de base des protocoles deviceindependent est un jeu collaboratif à deux joueurs, Alice et Bob, avec un arbitre. Détaillons-le Avant la partie, Alice et Bob peuvent décider d’une stratégie commune qui dépend des règles du jeu, mais dès que la partie commence, ils ne peuvent

I / POUR LA SCIENCE N° 543 / JANVIER 2023

CAHIER PARTENAIRE

Puis-je chiffrer mes données en utilisant un appareil dont je ne connais pas l’origine ? Oui, à condition qu’il soit quantique. Mode d’emploi.

Depuis leur apparition, il y a des millénaires, peu de codes ont résisté à l’ingéniosité de ceux qui ont voulu les percer

plus communiquer. L’arbitre choisit au hasard une question x, parmi deux choix (notés 0 ou 1) qu’il envoie à Alice et une question y du même type à destination de Bob. Chacun des joueurs renvoie à l’arbitre une réponse (a pour Alice et b pour Bob, a et b étant là aussi égaux à 0 ou 1). L’arbitre, ayant accès aux questions et aux réponses, décide alors si les joueurs ont gagné ou perdu en fonction des règles du jeu. Voyons un exemple avec les règles suivantes :

Interstices est la revue scientifique en ligne éditée par Inria (Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique), avec ses partenaires. Ses articles sont rédigés par des scientifiques et couvrent un large panorama de la recherche en informatique et mathématiques appliquées, donnant des clés pour comprendre les enjeux liés au numérique. Interstices est en libre accès sur https://interstices.info

POUR LA SCIENCE N° 543 / JANVIER 2023 / II

La physique quantique, garante de la sécurité des échanges sur des appareils inconnus.

Les règles du jeu x y Conditions pour gagner 0 0 a = b 0 1 a = b 1 0 a = b 1 1 a ≠ b

© Darkfoxelixir/Shutterstock

Les rivières atmosphériques ont leur vigie

De gigantesques fleuves d’humidité s’écoulent dans l’atmosphère, des mers tropicales jusqu’aux continents. Ces perturbations engendrent tempêtes et pluies parfois diluviennes. Les météorologues proposent de nouvelles méthodes pour mieux les anticiper.

Un lundi matin, tout en prenant mon petit déjeuner chez Sears Fine Food, dans le centre de San Francisco, je regardais tranquillement les prévisions météorologiques locales à cinq jours sur un écran de télévision derrière le comptoir. Un petit symbole en bas de l’écran promettait un soleil radieux pour le reste de la journée. Mercredi s’annonçait couvert avec quelques gouttes de pluie, et jeudi arborait un nuage sombre et menaçant avec de fortes précipitations. Il m’apparaissait évident que les conditions de jeudi seraient beaucoup plus sévères que cela. Pour avoir étudié en détail les données satellitaires et les modèles météorologiques, je savais qu’une importante rivière atmosphérique (RA) était en formation. Le symbole était totalement inapproprié pour sensibiliser la population à la tempête susceptible de frapper la ville.

Les rivières atmosphériques ? De longs filaments de vapeur d’eau dans le ciel qui sont entraînés par des vents forts de basse altitude,

soufflant parfois à la vitesse d’un ouragan. La communauté des météorologues n’a formellement défini ces écoulements à grande échelle qu’au début des années 2010, quand des progrès réalisés à la fois dans leur compréhension et l’imagerie satellite ont révélé comment ils se formaient loin des côtes, en plein océan. Les RA peuvent atteindre une longueur de 3 000 kilomètres, une largeur de 800 kilomètres et une profondeur de 3 kilomètres lorsqu’elles percutent les franges occidentales des continents. L’humidité moyenne qu’elles charrient, bien supérieure aux pluies ou orages typiques de ces régions, représente l’équivalent de 25 fois le débit du fleuve Mississippi quand il se déverse dans le golfe du Mexique.

En s’abattant sur les terres, ces trombes d’eau causent parfois de véritables déluges et ont déjà provoqué en plusieurs endroits des inondations centennales. Les RA peuvent déferler par vagues, tempête après tempête (l’abondance des précipitations autorise à parler de tempête même si les RA ne sont pas forcément associées à des vents violents). Plusieurs fois

MÉTÉOROLOGIE

62 / POUR LA SCIENCE N° 543 / JANVIER 2023

L’ESSENTIEL

> Un phénomène météorologique frappe les côtes ouest des continents : les rivières atmosphériques. Ces flux d’humidité venant des mers tropicales survolent les océans à 1 ou 2 kilomètres d’altitude.

> Quand elles atteignent les continents, les rivières atmosphériques déversent des trombes d’eau sur les terres. Dans les cas les plus extrêmes, elles causent inondations

catastrophiques et glissements de terrain. Comme pour les séismes, une échelle de prévention a été créée pour sensibiliser aux risques.

> Grâce à l’amélioration des prévisions et l’aide de forces aériennes, il devient possible d’estimer l’ampleur des précipitations plusieurs jours à l’avance. En jeu : la protection des populations et l’optimisation des ressources en eau.

© Mark Ross

© Mark Ross

POUR LA SCIENCE N° 543 / JANVIER 2023 / 63

L’AUTEUR MARTIN RALPH météorologue, directeur du Centre d’étude des extrêmes climatiques et hydrologiques de l’institut Scripps d’océanographie (université de Californie à San Diego)

COMMENT DÉFINIR UN PAVAGE EN SPIRALE ?

On pense souvent que l’unique activité du mathématicien est la démonstration : il ne travaillerait qu’à trouver des preuves et à les rédiger avec rigueur pour convaincre ses collègues. La réalité est autre : bien des aspects de l’activité mathématique sont aussi importants que la recherche de démonstrations. Nous allons en examiner une série, et la suite de l’article donnera des détails sur un cas récent où le défi était simplement de trouver une bonne définition des pavages en spirale.

LA DÉMONSTRATION

N’EST PAS TOUT

Faire progresser les mathématiques consiste parfois à concevoir des notations nouvelles. Euclide ne connaissait pas le signe de l’égalité =, ni la notation des puissances avec des exposants (par exemple 23 pour désigner huit), ni le système de numération décimale si efficace pour traiter les questions d’arithmétique.

Les mathématiciens créent aussi des objets nouveaux comme les espaces à plus de trois dimensions, les matrices, les graphes, etc. En particulier, l’introduction de nombres nouveaux, par exemple les nombres complexes ou les nombres surréels, est un travail où la créativité du mathématicien importe plus que sa capacité à démontrer des propriétés difficiles.

Une autre activité importante depuis que l’on sait que les systèmes d’axiomes utilisés en mathématiques pour les entiers et pour les ensembles sont toujours impuissants à en

saisir totalement la vérité est de trouver de nouveaux axiomes.

La modélisation est aussi une activité mathématique non démonstrative. Elle ressemble à la constitution de nouvelles théories, mais elle en diffère puisqu’on cherche des objets et structures dont on veut qu’ils simulent le monde réel.

Les développements de l’informatique ont créé de nombreuses activités mathématiques nouvelles qui ne se réduisent pas à la recherche de démonstrations. La programmation d’une fonction mathématique est un travail de ce type et le programme ne servira que si l’on s’est préoccupé de son efficacité, ce qui est aussi un travail mathématique.

Bien sûr, ces activités s’accompagnent assez souvent de la recherche de démonstrations. Par exemple, avant de proposer un nouvel axiome, il faut s’assurer qu’il ne se déduit pas des autres. Avant d’adopter une nouvelle théorie, il faut la développer, donc démontrer des théorèmes qui établissent, d’une part, qu’on peut en faire quelque chose, d’autre part, qui persuadent qu’on ne tombe pas rapidement sur une contradiction qui la rend inutile. Ces preuves sont cependant souvent assez faciles, l’important est ailleurs.

Il est étonnant et remarquable que la mise au point des algorithmes d’addition, de soustraction, de multiplication, de division, et d’extraction de racines carrées qu’on apprend à l’école s’est faite en Inde vers le VIe siècle de

80 / POUR LA SCIENCE N° 543 / JANVIER 2023 LOGIQUE & CALCUL P. 80 Logique & calcul P. 86 Art & science P. 88 Idées de physique P. 92 Chroniques de l’évolution P. 96 Science & gastronomie P. 98 À picorer

L’AUTEUR

JEAN-PAUL DELAHAYE professeur émérite à l’université de Lille et chercheur au laboratoire Cristal (Centre de recherche en informatique, signal et automatique de Lille)

Jean-Paul Delahaye a récemment publié : Au-delà du Bitcoin (Dunod, 2022).

Identifiables au premier coup d’œil, ces structures étonnantes et magnifiques défient pourtant les mathématiciens, qui peinent à en donner la définition.

notre ère sans que l’on démontre que les algorithmes proposés produisent toujours des résultats exacts. Ceux qui ont inventé ces méthodes (et ont fait faire un formidable progrès aux mathématiques) les ont probablement vérifiées sur quelques exemples. Et ils n’ont pas jugé utile de mener les raisonnements parfois assez compliqués qui prouvent que ces algorithmes sont corrects. Raisonnements qui d’ailleurs ne sont jamais enseignés, même aujourd’hui.

LES PAVAGES EN SPIRALE

Nous allons illustrer l’idée que l’activité mathématique ne se réduit pas à la recherche de preuves avec un exemple étonnant et récent. Il nous semble évident que nous savons reconnaître qu’un pavage du plan est en spirale ou ne l’est pas. Par exemple, l’encadré 1 montre un pavage en haut à gauche qui n’est pas en spirale, alors que celui en haut à droite l’est. Pourtant, le premier pavage peut être vu comme composé de pavés disposés en spirale, et cela de deux façons différentes au moins, comme nous le voyons sur les dessins du bas de l’encadré 1.

PAVAGES EN SPIRALE

Définir la notion de « pavage en spirale » est plus délicat qu’on l’imagine avant d’y avoir réfléchi. Le problème était considéré comme un problème ouvert. Les quatre dessins font comprendre la difficulté. En haut, il est clair pour tout le monde que le dessin de gauche n’est pas en spirale, alors que celui de droite (même s’il était dessiné sans utiliser de couleur) l’est. Pourtant, il est facile d’imaginer de parcourir en spirale les pavés du dessin de gauche, ce qui d’ailleurs peut s’envisager de deux façons différentes, au moins, que représentent les dessins du bas.

Nous comprenons avec cet exemple que la définition d’un pavage en spirale ne peut être facile et, jusqu’à tout récemment, aucune définition satisfaisante n’avait été proposée. La difficulté pour fournir une telle définition est mentionnée par Branko Grünbaum et Geoffrey Shephard, les auteurs de la « bible » des pavages mathématiques (voir la bibliographie), comme étant un problème ouvert.

On a parfois envisagé l’idée que le problème était un faux problème, car l’effet qu’un pavage est en spirale pourrait être un « effet psychologique ». En 2017, Bernhard Klaassen a cependant proposé une définition mathématique de la notion. Cette définition a été mise à l’épreuve en 2022 lors de la réalisation d’un programme informatique qui détermine si un pavage est en spirale ou non.

PAVÉS ET PAVAGES DU PLAN

La définition proposée par Bernhard Klaassen fait appel à des éléments compliqués de géométrie. Nous les présenterons en langage courant en renvoyant aux articles du

POUR LA SCIENCE N° 543 / JANVIER 2023 / 81

1

KIERLIK

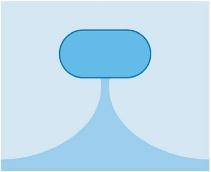

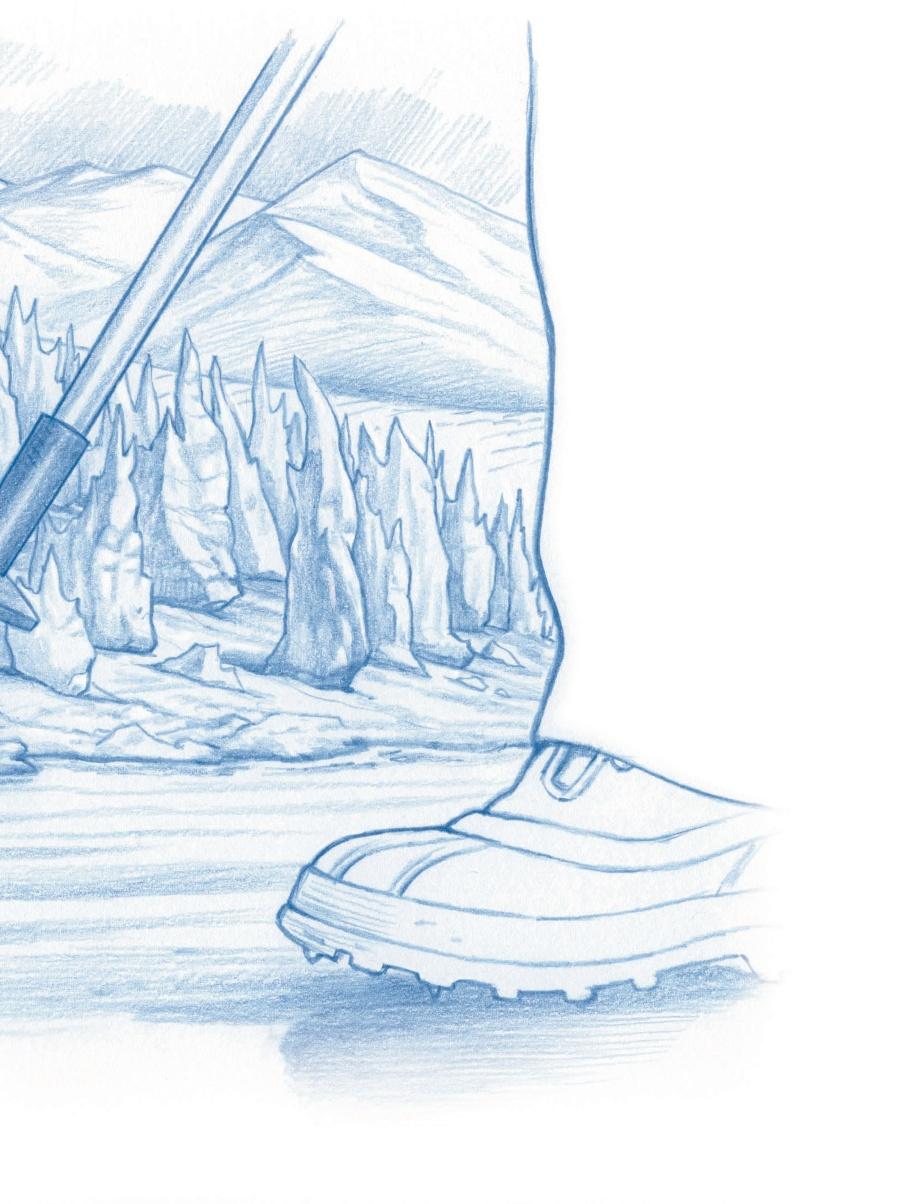

SUBLIMES SUBLIMATIONS SOLAIRES

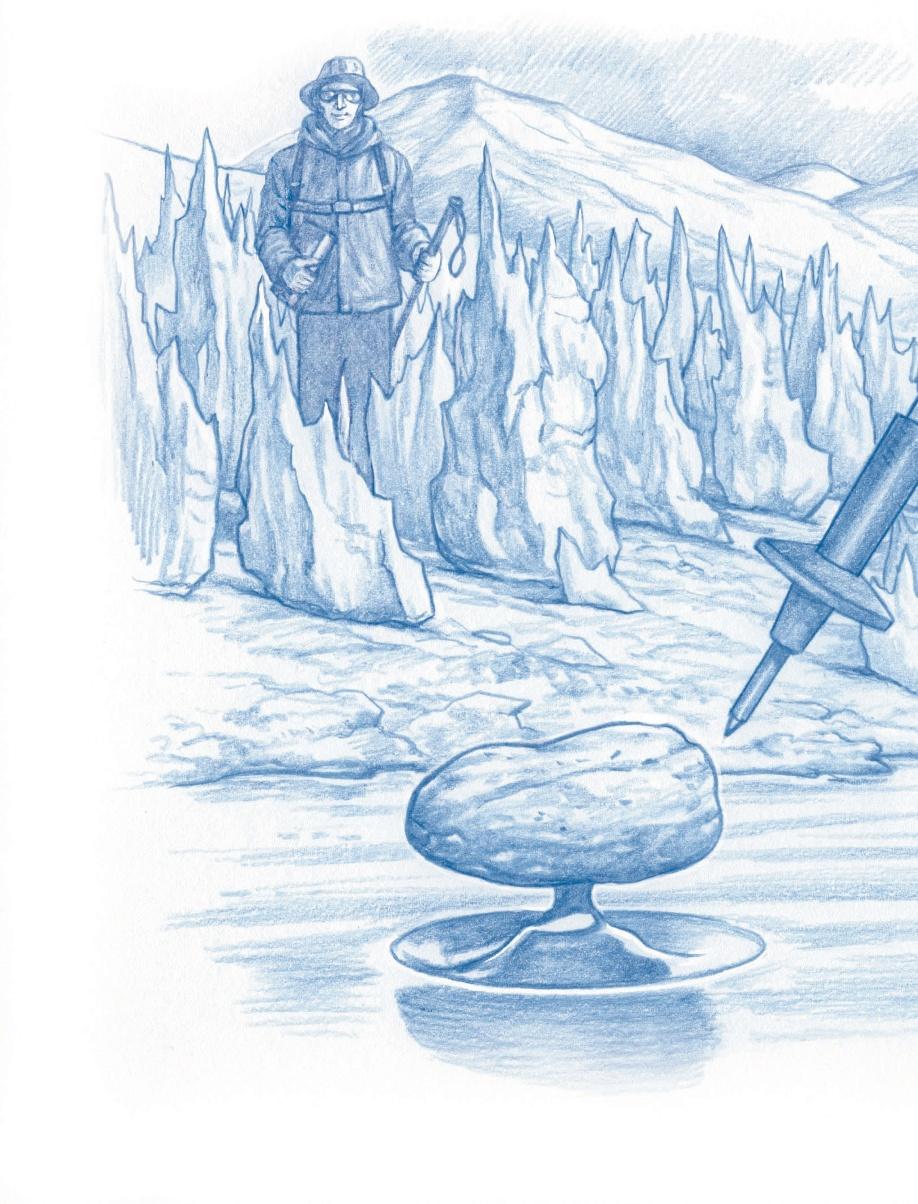

Dans de bonnes conditions, la lumière du soleil sculpte la glace en des structures étonnantes. Les physiciens cherchent les ingrédients essentiels pour les expliquer.

Dans un de ses ouvrages paru en 1839, Charles Darwin décrit comment lors de sa traversée des Andes entre le Chili et l’Argentine, il dut se frayer un chemin dans un champ de « pénitents de neige », c’est-à-dire des minces lames de neige ou de glace de plus de 1 mètre de hauteur assez régulièrement espacées et orientées vers le Soleil. Si ses voyages l’avaient mené vers de grandes étendues gelées, comme le lac Baïkal, en Sibérie, le père de la théorie de l’évolution aurait pu observer des zen stones, des pierres qui trônent sur leur petit piédestal de glace, quelques centimètres au-dessus de la surface. Qu’ont en commun ces deux types de structures ?

Les modèles développés depuis une dizaine d’années par les physiciens pour en comprendre l’origine répondent. Premier indice, si ces caprices de la nature ne se ressemblent guère, ils ont en

commun de naître sous des climats très froids et secs. Sur de longues périodes, la température y est systématiquement très en dessous de 0 °C et aucune précipitation ne se manifeste.

ON NE FOND PAS, ON SUBLIME

Une fois formée au début de l’hiver, la surface du manteau neigeux ou de la couche de glace ne bénéficie plus d’aucun apport de neige et elle ne fond jamais, même partiellement. Reste-t-elle immuable ? Non. Au-delà du tassement et des métamorphoses qui en résultent, la neige peut se sublimer, c’est-à-dire passer directement de l’état solide (glace) à l’état de gaz (vapeur d’eau), un changement d’état que permet l’air froid et sec. Cette sublimation peut se produire à des températures négatives quand la quantité de vapeur d’eau dans l’air est inférieure à

un certain seuil : 2,2 grammes par mètre cube à – 10 °C (0,86 g seulement à –20 °C). Elle exige cependant un apport d’une grande quantité d’énergie, car tout se passe comme si on faisait d’abord fondre la glace puis évaporer le liquide obtenu. Il convient donc d’additionner les énergies requises par les deux transitions, la fonte et la vaporisation ! Vers 0 °C, on obtient 2,84 kilojoules par gramme, soit près de six fois l’énergie nécessaire à la seule fusion.

Une telle énergie est-elle disponible sous ces contrées ? Oui, grâce au Soleil ! Notre étoile fournit en effet au zénith une puissance lumineuse de 1 kilowatt par mètre carré au sol quand l’air est pur et transparent. Imaginons que cette lumière illumine une couche de glace parfaitement plane. Une partie est réfléchie et renvoyée vers le ciel. Le pourcentage de lumière réfléchie (l’albédo) est de l’ordre de 60 % pour la glace. C’est

88 / POUR LA SCIENCE N° 543 / JANVIER 2023 IDÉES DE PHYSIQUE

LES AUTEURS

© Illustrations

JEAN-MICHEL COURTY ET ÉDOUARD

professeurs de physique à Sorbonne Université, à Paris

de Bruno Vacaro

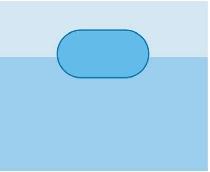

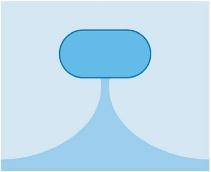

« ZEN STONE », MODE D’EMPLOI

Posée sur une surface d’eau gelée, une pierre fait de l’ombre à la glace sur laquelle elle repose. À mesure que l’ensoleillement se prolonge, la lumière qui arrive en un point de cette surface sous la pierre provient d’une partie limitée du ciel, définie par une ouverture angulaire. La part absorbée fournit de l’énergie à la glace, qui passe de l’état solide à l’état gazeux, c’est une sublimation. Peu à peu, la glace se creuse jusqu’à ne plus former qu’un piédestal à la pierre

Entre champ de pénitents (au second plan) et zen stone (au premier plan), la nature joue à sculpter la neige et la glace, pour la plus grande perplexité des premiers glaciologues… mais pas des physiciens d’aujourd’hui.

donc 400 watts par mètre carré qui restent disponibles pour être diffusée dans et absorbée par la glace et constituer l’apport d’énergie nécessaire à la sublimation. À raison de 8 heures par jour (nous sommes en hiver !), l’épaisseur de la glace diminue au rythme de 4,5 millimètres par jour soit 13,5 centimètres par mois. Même en tenant compte des nuages et de la latitude des lieux, qui peuvent diviser l’estimation précédente par un facteur 2 ou 3, on a de quoi sculpter le couvert de glace pendant la durée de l’hiver.

FAIRE DE L’OMBRE POUR TRÔNER

Maintenant que le pourquoi (la sublimation) et le comment (l’énergie solaire) sont bien identifiés, comment expliquer les structures qui en résultent ? Dans le cas des zen stones, un seul

mécanisme suffit : la pierre fait de l’ombre à la glace qu’elle recouvre et l’empêche de recevoir de l’énergie contrairement à la glace environnante qui se sublime. La surface gelée régresse au fil des jours tandis que la pierre, immobile, semble s’élever au-dessus sur son piédestal de glace.

Avec un Soleil en permanence au zénith au-dessus du Baïkal, le piédestal serait un cylindre qui prendrait appui sur les contours de la pierre. Ce n’est pas ce que l’on observe. Pourquoi ? La première idée est que la course du Soleil l’hiver sous une latitude de 53° est limitée et son élévation par rapport à l’horizon est basse. La lumière arrive donc très inclinée sur la surface du lac et si ombre il y a, il s’agit d’une ombre portée. La sculpture obtenue devrait donc garder la trace d’un éclairement privilégié depuis le sud et de son caractère oblique. Or les piédestaux ont des formes de cônes, à peu près

symétriques par rapport à la verticale. La raison en est la couverture nuageuse, qui bloque l’irradiation directe depuis le Soleil et produit une irradiation diffuse tellement importante que l’éclairement est quasiment isotrope : on reçoit la même puissance lumineuse quelle que soit la direction dans laquelle on regarde.

Pour un point éloigné de la pierre, la lumière arrive alors de la totalité du ciel et il reçoit donc l’intégralité de la puissance lumineuse et la surface se sublime en conséquence. En revanche à proximité

Les auteurs ont notamment publié : En avant la physique !, une sélection de leurs chroniques (Belin, 2017).

POUR LA SCIENCE N° 543 / JANVIER 2023 / 89

Lumière Ouverture angulaire

Pierre

Eau gelée

Piédestal

DANS LA FAMILLE

« PAS D’ANUS », JE DEMANDE SACCORHYTUS

Du haut de son millimètre, un animal fossilisé intriguait les paléontologues : bien que sans anus, il paraissait plus proche des vertébrés que des arthropodes. Erreur de casting ?

En 2017, un curieux petit animal marin fit sensation tant sur la Toile que parmi les paléontologues. Découvert en Chine dans un gisement vieux de quelque 535 millions d’années, il ressemblait à un minuscule sac ellipsoïde muni d’une grande bouche entourée de deux rangées de protubérances, ce qui lui valut le nom de Saccorhytus coronarius. Il arborait aussi, disséminés autour de sa bouche cerclée, quelques cônes et de petits pores circulaires. Vu son épaisse cuticule, il devait vivre dans les interstices des grains des sédiments marins.

À cause de ses pores, interprétés comme des branchies, et de sa symétrie bilatérale, ses découvreurs, une équipe chinoise autour de Degan Shu, de l’université du Nord-Ouest, à Xi’an, en Chine, et Simon Conway Morris, de l’université de Cambridge, en Grande-Bretagne, classèrent l’animal parmi les deutérostomiens, l’un des deux grands groupes qui

forment la grande famille des animaux à symétrie bilatérale, l’autre groupe étant les protostomiens. Mais ce classement posait une énigme de taille aux paléontologues. Saccorhytus présentait en effet une caractéristique que l’on n’avait jamais rencontrée chez les deutérostomiens : il était dépourvu d’anus. Une branche des deutérostomiens jusqu’alors inconnue auraitelle secondairement perdu son anus ? Ou s’agissait-il d’une erreur de casting ?

Il n’en fallait pas plus pour susciter l’émoi sur internet. Les deutérostomiens rassemblent les échinodermes (oursins, étoiles de mer…), les hémichordés (dont les balanoglosses actuels) et les chordés… dont les vertébrés. De là à imaginer qu’un ancêtre des humains confondait bouche et anus, il n’y avait qu’un pas, que nombre de sites ont à l’époque franchi… un peu trop vite. En effet, une équipe concurrente où l’on retrouve un Britannique, Philip Donoghue, de l’université de

L’animal n’était sûrement pas rose, et devait plutôt se confondre avec les sédiments marins parmi lesquels il vivait.

Saccorhytus coronarius, ici dans sa représentation la plus récente, était un petit animal à symétrie bilatérale : même en l’absence d’anus, il présentait un avant (défini par la bouche) et un arrière, un axe dorsoventral indiqué par la distribution polarisée des protubérances et une symétrie droite-gauche déterminée par l’arrangement symétrique des cônes.

92 / POUR LA SCIENCE N° 543 / JANVIER 2023 CHRONIQUES DE L’ÉVOLUTION L’AUTEUR

HERVÉ LE GUYADER professeur émérite de biologie évolutive à Sorbonne Université, à Paris

© NIGPAS

L’animal utilisait sans doute les épines de ses cônes pour se déplacer.

Autour de la bouche, une trentaine de protubérances en contact les unes avec les autres, creuses, portaient chacune une petite épine. Trois à cinq protubérances plus grosses au-dessus de la bouche présentaient une épine plus longue, de même que les huit paires de cônes et les protubérances dorsales.

EN CHIFFRES

0,3 À 0,5 mm

Saccorhytus coronarius était petit, mais avait une grande bouche, d’ouverture entre 0,3 et 0,5 mm. Presque autant que sa largeur…

ENTRE 536,4 ET 531,8D’ANNÉESMILLIONS

Les spécimens de Saccorhytus coronarius provenaient de la formation géologique Kuanchuanpu, dans la province Shaanxi, dans le sud de la Chine. Ce gisement s’est formé au début du Cambrien, il y a entre 536,4 et 531,8 millions d’années.

PLUSIEURS CENTAINES

Plusieurs centaines de spécimens ont été retrouvés dans la formation géologique Kuanchuanpu.

Bristol, et des chercheurs chinois dont Huaqiao Zhang, de l’Institut de géologie et de paléontologie de Nanjing, vient de résoudre l’énigme grâce à de nouveaux spécimens en meilleur état, qu’elle a étudiés de manière très approfondie à l’aide de techniques d’imagerie 3D. Et Saccorhytus semble bien avoir été aiguillé dans la mauvaise famille…

CLASSER LES FOSSILES : UN CASSE-TÊTE

La classification des animaux est un exercice complexe, surtout quand elle concerne des animaux disparus. La zoologie a fait des progrès foudroyants quand, à la fin du xviiie siècle, les naturalistes Étienne Geoffroy Saint-Hilaire et Georges Cuvier ont posé les bases de l’anatomie comparée. Au fil du temps,

on y a adjoint la physiologie, l’embryologie, la biochimie et, depuis peu, la génomique comparées. Évidemment, on ne peut pratiquer de telles analyses que sur des animaux actuels ou pas trop vieux. Mais qu’en est-il des animaux fossiles ? On oublie souvent le geste simple et étonnant de Cuvier : il décida de les étudier comme et avec les animaux actuels. Comparer organismes actuels et éteints a été une clé quand, après Darwin, l’une des tâches des biologistes a consisté à retracer l’histoire du vivant sur Terre. Albert Gaudry, paléontologue au Muséum d’histoire naturelle dans la seconde moitié du xixe siècle, en a été l’un des pionniers.

Ces premières armes ont concerné les vertébrés. Mais tout est devenu bien délicat dans le cas des gisements très anciens. Par exemple, quand Charles Walcott, de la Smithsonian Institution, a découvert en 1909 les fossiles des schistes de Burgess, au Canada – un gisement remontant au milieu du Cambrien (il y a entre 505 et 510 millions d’années) –, il les a décrits suivant la zoologie classique. Mais dans les années 1970, Harry Whittington, de l’université de Cambridge, et ses deux doctorants, Derek Briggs et Simon Conway Morris (déjà lui), les ont réinterprétés et ont montré l’existence d’animaux à plans d’organisation aujourd’hui

POUR LA SCIENCE N° 543 / JANVIER 2023 / 93

Saccorhytus coronarius Longueur : 1,3 mm Largeur : 0,8 mm Hauteur : 0,9 mm

LES SECRETS D’UN BON CAFÉ

Les baristas ont désormais à leur disposition des équations pour guider la confection de leurs meilleurs expressos. Leurs paramètres défient parfois l’intuition.

Pour faire un bon expresso, chacun sait qu’il faut envoyer de l’eau chaude sous pression à travers un lit de poudre de café torréfié. Toutefois les baristas n’ont pas fini de discuter de l’importance de la torréfaction, de la granulométrie de la poudre, de la masse de café dans le porte-filtre, de la pression de l’eau, de sa température… Michael Cameron et ses collègues, de l’université de l’Oregon et de l’université de Portsmouth, pourraient faciliter leur quête : ils ont créé un modèle physique de la percolation de l’expresso.

La préparation régulière d’expressos est difficile, même pour les baristas expérimentés, notamment en raison de l’irrégularité des grains torréfiés. Longtemps, on a préconisé la production de tasses de 20 à 30 grammes de café boisson, pour 7 à 9 grammes de café moulu, avec de l’eau chauffée à 92-95 °C, sous une pression de 9 à 10 bars, appliquée pendant 20 à 30 secondes. Mais le goût des amateurs de café a changé. Aujourd’hui, on utilise plutôt 15 à 22 grammes de poudre, pour des boissons de 30 à 60 grammes, produites dans des machines où l’on commande la compression initiale de la poudre, la masse de poudre, et le volume et le débit de liquide.

Comment prévoir les résultats, sachant que les composés extraits dans l’eau à partir de la poudre se comptent par milliers, avec des cinétiques d’extraction différentes pour chacun ? Généralement les technologues se limitent à la considération d’un « rendement d’extraction », où l’on rapporte la masse passée en solution – estimée à partir de l’indice de réfraction du café produit – à la masse de café sec utilisé. Cet indice ne donne pas le fin mot de la composition moléculaire détaillée de la boisson, mais on a montré qu’il était

Ni trop acide, ni trop amer, un bon expresso dépend avant tout de la masse de café moulu et de la quantité d’eau sous pression.

bien corrélé avec la masse extraite. L’association des cafés de spécialité recommande un rapport d’extraction compris entre 17 et 23 % : le café est acide quand le rendement est inférieur à 17 %, et il est amer à plus de 23 %.

La granulométrie de la poudre est essentielle : les études expérimentales ont mis en évidence deux populations principales, l’une avec de grosses particules (diamètre moyen de 300 micromètres), l’autre des particules fines (diamètre moyen d’environ 50 micromètres). Pour dépasser les expériences, difficiles à mener, M. Cameron et ses collègues ont mis au point un système d’équations qui modélise l’écoulement de l’eau entre les grains, le transport des composés solubles de l’intérieur des grains (considérés comme deux populations de particules) vers leur surface, la dissolution de ces composés et leur migration dans le liquide.

Le modèle calcule le rapport d’extraction en fonction des caractéristiques du procédé – répartition granulométrique de la poudre, pression de l’eau chaude, masse de poudre, etc. Parfois, les calculs confirment des intuitions : quand on diminue la pression, on obtient un rendement d’extraction supérieur. Dans d’autres cas, les résultats sont contre-intuitifs. Par exemple, on observe des extractions supérieures quand on réduit la dose de poudre, à pression constante de l’eau et à volume

de boisson constant. Le modèle révèle également, pour certains paramètres de percolation, des écoulements partiellement bloqués, quand la proportion de particules fines est augmentée, ce qui engendre des cafés à la fois acides et amers, parce que certaines parties sont très extraites, et d’autres très peu.

Retenons surtout que les deux paramètres essentiels sont la masse de poudre et la masse d’eau. Et c’est ainsi que l’on peut produire de bons expressos, en réduisant de près de 25 % la masse de poudre utilisée. Ce qui, de surcroît, réduit la masse de marc à gérer ensuite. Broyons finement ! n

CHAPTAL AU CAFÉ SUR VAUQUELIN AU CAFÉ

➊ Battre un blanc d’œuf en neige.

➋ En battant, ajouter deux cuillerées à soupe de sucre en poudre.

➌ Puis ajouter un demi-expresso très serré et froid, goutte à goutte, en battant.

➍ Ajouter à nouveau deux cuillerées à soupe de sucre en poudre.

➎ Ajouter la fin de l’expresso serré et froid, toujours en battant (on obtient un « chaptal »).

➏ Réserver la moitié de cette mousse au café, et mettre l’autre moitié dans un verre étroit et haut, que l’on passe au four à microondes jusqu’à gonflement de la mousse (on obtient un « vauquelin » ).

96 / POUR LA SCIENCE N° 543 / JANVIER 2023 SCIENCE & GASTRONOMIE

L’AUTEUR

© Maksym Fesenko/Shutterstock

HERVÉ THIS physicochimiste, directeur du Centre international de gastronomie moléculaire AgroParisTech-Inra, à Palaiseau

p. 92

PICORER

25 MISSISSIPPI

Les rivières atmosphériques qui touchent les côtes californiennes charrient une quantité d’humidité gigantesque, qui correspond en moyenne à vingt-cinq fois le débit du fleuve Mississippi quand il se déverse dans le golfe du Mexique.

PAS D’ANUS

Sur votre visage vit un acarien, Demodex folliculorum, dont une des particularités est de ne pas avoir d’anus. Il conserve ses excréments dans son organisme, qui s’accumulent jusqu’à sa mort. Son cadavre provoquerait des inflammations et autres problèmes de peau. Mais c’est un autre organisme, lui aussi dépourvu d’anus, qui défraie la chronique de ce mois-ci…

£ En neuro-IA, il ne s’agit pas d’imiter le fonctionnement du cerveau, mais de trouver des « lois de l’intelligence », sous forme de modèles mathématiques, qui s’appliqueraient aussi bien au fonctionnement du cerveau qu’à celui des réseaux artificiels. £ GUILLAUME LAJOIE mathématicien à l’université de Montréal

120

Ce problème est plus que gênant pour les physiciens : près de 120 ordres de grandeur séparent le calcul théorique de la densité d’énergie du vide de la valeur observationnelle requise pour expliquer l’expansion accélérée de l’Univers.

SORIONEKU

Cette inscription a été déchiffrée sur une amulette de bronze en forme de main, lors des fouilles d’un village vascon détruit par les Romains dans la province de Navarre, en Espagne. Ce terme ressemble au mot basque zonioneko, qui signifie « bonne chance » et suggère que les Vascons de cette région utilisaient l’alphabet des Ibères et parlaient une langue protobasque.

SUBLIMATION

Quand l’eau passe directement de l’état solide à gazeux, on parle de sublimation. Cette transformation opère dans des conditions climatiques très froides et sèches, par exemple si la quantité de vapeur d’eau est inférieure à 0,86 gramme par mètre cube à – 20 °C.

1 EURO

Quatre associations, portant l’initiative L’Affaire du siècle, soutenue par une pétition ayant recueilli plus de 2 millions de signatures, ont poursuivi en justice l’État français pour son inaction climatique. Le Tribunal administratif de Paris leur a donné raison le 3 février 2021. Les plaignants ont reçu 1 euro chacun de préjudice moral.

p. 88

Imprimé en France – Maury Imprimeur S.A. Malesherbes – Dépôt légal : 5636 – janvier 2023 – N° d’édition

– Commission paritaire n° 0922 K 82079 –Distribution : MLP – ISSN 0 153-4092 – N° d’imprimeur : 267 106 – Directeur

p. 62 p. 50

p. 20 p. 10 p. 32

: M0770543-01

de la publication et gérant : Frédéric Mériot. Retrouvez tous nos articles sur www.pourlascience.fr

À

© Mark Ross

© Mark Ross