Contents

3 em poucas palavras / in a few words

4 o camaleão da desesperança

8 enquanto o tempo passa e nele vamos ardendo

11 eduino jesus: a poet and a gentleman

13 the poet and the word

16 a liberdade...2 meses antes

20 eduardo paz ferreira: na sua despedida das aulas

23 rising of the shadows

FICHA técnica

Director: Diniz Borges

Editorial Board: Linda carvalho-Cooley; Eugénia Fernandes, Emiliana Silva and Micahel DeMattos

Advisory Board: Onésimo Almeida, Duarte Silva, Teresa Martins Marques, Renato Alvim, Debbie Ávla, Manuel Costa Fontes, Vamberto Freitas, Irene M. F. Balyer and Lélia Pereira Nunes

Designer: Humberto Ventura - www.illustratetheweb.com

EM poucas palavras...

in a few words...

Diniz Borges

director

Eis a primeira edição da revista de artes e letras FILAMENTOS para 2024. Contamos ter pelo menos seis edições ao longo deste ano, para além de uma edição impressa, que acaba de sair, para servir como separata ao mais recente livro de Joel Neto, agora traduzido para inglês e que certamente fará parte dos cursos sobre cultura e literatura dos Açores, assim como deveria ser leitura obrigatória nas escolas secundárias americanas e canadianas com cursos sobre a língua portuguesa e as culturas lusófonas. Esta edição, como sempre conta com uma amalgama de textos nas nossas duas línguas. Com temas ecléticos e variados, como assim esperam os nossos leitores. Esta edição, a primeira para 2024, é ainda mais um exemplo claro e inequívoco do compromisso que a Bruma Publications eo Portuguese Beyond Borders Institute (PBBI) da Universidade do Estado da Califórnia em Fresno tem para com a açorianidade, dentro e fora do arquipélago, para com a Portugalidade, dentro e fora do retângulo europeu e para com a lusofonia em todas as suas vertentes, particularmente nas nossas diásporas em terras norte-americanas. Ao entrarmos no segundo ano de publicação manternos-emos fiéis aos nossos objetivos, sem qualquer interferência ou ingerência de qualquer Terreiro do Paço, os dos países e das regiões da lusofonia e dos imaginários no seio da nossa Diáspora.

This is the first issue of the arts and letters magazine FILAMENTOS for 2024. We expect to have at least six editions for this year, in addition to a print edition, which has just come out, to serve as a supplemental reading of Joel Neto’s latest book, now translated into English and which will undoubtedly be part of university courses on Azorean culture and literature, as well as being required reading in American and Canadian secondary schools with courses on the Portuguese language and Lusophone cultures.

This edition, as always, features an amalgam of texts in our two languages. With eclectic and varied themes, as our readers expect from us. This edition, the first for 2024, is yet another straightforward and unequivocal example of the commitment that Bruma Publications and the Portuguese Beyond Borders Institute (PBBI) at California State University, Fresno, have to Azoreanness (the Azorean Spirit), both inside and outside the archipelago, to Portugal, both inside and outside the European rectangle, and to the Luso Sphere, particularly in our diasporas in North American lands. As we enter the second year of publication, we will remain faithful to our objectives without any interference or interference from any -Terreiro do Paço- (popular term for centers of power), those of the countries and regions of the Lusophone World, and the entirely imagined ones within our Diaspora.

O camaleão da desesperança

Paulo MatosQue, a quem não vê porque não quer ver, deve ser dada uma bengala, para não chocar com os transeuntes; Que combateremos, em qualquer campo, a indiferença poética e os economizadores de espírito; Que, não simpatizando com indivíduos acomodados, achamo-los, no entanto, fruto e alicerce da realidade, com a qual não simpatizamos igualmente;

[…]

Que a realidade é, tal como se apresenta, um insulto à inteligência, muitas das vezes, realmente, não existente; […] Espreitar os mais recentes resultados estatísticos sobre o “estado da nação” conduz-nos à inevitável constatação de que, em muitos campos, os Açores são dos territórios mais pobres de Portugal e até da Europa. Esta preocupante prova do subdesenvolvimento humano no Arquipélago é apenas superada pela sua prestação nos índices de qualidade ambiental, em comparação com a maioria das restantes regiões do país. Esse fator ambiental, eventualmente distintivo, tem sido o chamariz turístico das ilhas das vacas felizes e da natureza viva e (vá lá: quase) intacta. Inegável,

poder-se-á dizer. Os Açores são uma bênção natural no nosso (nem sempre) tão amado planeta. Mas as nove ilhas que os constituem são oficialmente habitadas por gente há cerca de seiscentos anos, ao longo dos quais as populações têm vivido os rigores próprios de uma terra ultraperiférica, muitas vezes esquecida, pelos de fora e pelos de dentro, olvido que – está provado – aniquila qualquer tipo de desenvolvimento humano.

A par, pois, da beleza natural publicitada, vendida para abono de receitas turísticas, há toda uma existência humana em que reinam desigualdades de conforto e bemestar. É que as ilhas são um belíssimo local para viverem os que têm poder de compra. E os que não o têm? Quem se tem preocupado com essas disparidades? Com certeza, há quem o faça, embora haja também quem faça orelhas moucas e olhos ceguinhos.

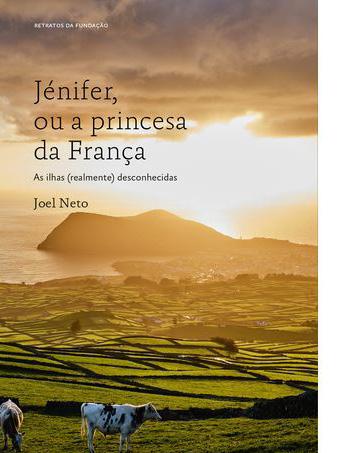

Não comungando com silêncios hipócritas, cúmplices, tentando até ultrapassar pugnas intestinas, Joel Neto tem falado e escrito sobre a pobreza nos Açores, para cuja resolução parece haver pouca ou nenhuma estratégia. Porque, em palavras que já lhe li numa conversa privada, «[a] mar os Açores começa na preocupação com as doenças que os podem aniquilar.» A sua mais recente conquista quanto a este assunto encontra-se em Jénifer ou a princesa da França: As ilhas (realmente) desconhecidas, livro que se nutre de essencialidade para o despertar das consciências, o que valeu a este escritor português dos Açores a honra de fazer parte da lista de obras constituintes do Plano Nacional de Leitura, iniciativa do Governo Português para a promoção dos livros e da leitura.

Na edição portuguesa, publicada em fevereiro de 2023 pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, a capa sugere esta dicotomia entre o parecer o

e o ser. De facto, ao observá-la (vide https://ffms.pt/pt-pt/livraria/ jenifer-ou-princesa-da-francailhas-realmente-desconhecidas ), atentamos numa daquelas imagens mágicas de promoção turística: a vista do alto da Serra da Ribeirinha alcança o Monte Brasil, em cujo sopé descansa a cidade-património dos Açores, Angra do Heroísmo, na ilha Terceira. Abrindo a contracapa, esticamos a imagem e a magia expande-se. Um sol de fim de tarde ainda aquece pastos e mar. É a mesma fotografia do postal-separador que descobrimos no seio das cerca de setenta páginas da edição lusa. Mas nessa tela onírica abundam indícios: o céu não carrega o azul de verão ilhéu, mas nele dançam nuvens que clamam por chuva; no grande plano paisagístico, ausenta-se o oeste da cidade de Angra; o sol, esse, verga-se ao ocaso, em breve dando lugar ao breu…

Depois, detemo-nos no título, promessa de conto de fadas que o subtítulo desconstrói. O facto de não o virmos a desvendar será certeza posterior; antes, teremos entre mãos um conto que nada tem de maravilhoso, porque as linhas do texto nos trarão uma história que vai à medula de determinadas vivências quotidianas e nos elucida sobre como, nas ilhas dos Açores, a vida de muitas pessoas é massacrada ou, melhor dizendo, de como há quem a torne profundamente insustentável.

Ainda que alguns livros possam ser mero entretenimento e invistam principalmente num intuito lúdico, tendo para preferir aqueles que, como este, se (pre)ocupam com o aperfeiçoamento do ser humano, com a solidez da sua dignidade, com a glorificação dos valores humanistas, aqueles que contribuem para um mais profundo sentido de Humanismo.

Apesar de brincar com o leitor a vários níveis, este livro assegura seriamente esse propósito humanista, à semelhança de outras obras anteriores de Joel Neto. Jénifer ou a princesa da França é claramente uma narrativa de ficção (note-se!) que pretende uma denúncia cívica (logo, política, mas isenta de partidarismos) das condições de pobreza que, no século XXI, ainda assolam a Região Autónoma dos Açores, alicerçando-se em casos reais que ilustram os graves índices de pobreza deste território insular. Não é tanto a pobreza que, por exemplo, Vitorino Nemésio denunciou em Mau Tempo no Canal, porque essa advinha da fome, da falta de recursos que a consentiam; aqui, numa trama bem urdida e magnificamente bem escrita, Joel Neto alerta-nos para a pobreza intelectual, moral e sentimental, que potencia o espírito podre, e para uma vileza da essência humana, em que, quão próximos aos peixes de Vieira, os homens se atropelam uns aos outros.

Efetivamente, a fealdade humana é desvendada ao longo do texto por um narrador bastante implicado nos acontecimentos e nos convívios interpessoais. Baseando o conto no relato de uma relação algo profissional (que evoluiu pessoal e socialmente) com Jénifer, uma menina de dez anos residente num dos bairros mais carenciados de Angra do Heroísmo, Joel Neto tece uma história que revela a falha do sistema e das instituições públicos (engelhados pela inércia ou pela delonga na resolução de problemas sociais, como o absentismo escolar ou o patrulhamento tendencioso), a corrupção olítica (evidente na compra de votos pela promessa de atribuição de subsídios de sobrevivência), a promiscuidade comunitária (do alcoolismo e da presença constante e até precoce em tabernas ao consumo e ao tráfico de drogas; da violência doméstica e no namoro aos abusos sexuais

e às gravidezes de jovens raparigas; dos múltiplos casos de desemprego aos de doença prolongada e de invalidez; dos insultos entre crianças ao desrespeito verbal entre pais e filhos), num conjunto de cenas que desenham a conspurcação social que nem todos conhecem (nem querem conhecer) e a ruína da dignidade humana, que resvala para uma valeta lamacenta, reles e sempre sedenta de mais esterco.

, Neste meio, vive Jénifer, que, dentro da escolaridade obrigatória, falta consistentemente à escola, sem que disso haja grandes consequências. Apesar desse absentismo, a sua inteligência e a forma como conversa sobre o mundo são assustadoramente maduras. É que Jénifer sabe da vida, Jénifer conhece o mundo; não porque viajou (nada disso!), mas porque nasceu numa comunidade em que as vivências são uma pescadinha de rabo na boca, por mais vontade de libertação que se tenha. Jénifer é árvore, flor, folha, caule e raiz da comunidade em que vive. O que a escola lhe poderia ensinar a limar, nela foi adquirido pelo dia a dia: o espírito crítico, a resolução de problemas e a criatividade nas efabulações, no contar de histórias e nos sonhos e objetivos para a sua vida futura. Sabe tratar de animais e cumpre as lides do campo, mas também tem conhecimentos empíricos para desenvolver diálogos sobre o Rendimento Social de Inserção, sobre os problemas financeiros da sua família e sobre como os resolver sem estar dependente desse subsídio, que, segundo uma das personagens, é o mal social provocado por políticos que alimentaram o vício da inércia e da inépcia, que (para seu próprio benefício) habituaram as populações a não trabalhar, condenandoas a viver das migalhas subsidiárias, sem lhes darem ferramentas para sair desse redemoinho, fator que as engole em alternativas desonradas e degradantes.

«Ninguém guarda melhor um segredo do que uma criança.» Esta frase de Os Miseráveis, de Victor Hugo, é a segunda das que Joel Neto escolheu como epígrafe do seu livro. E é, na verdade, uma frase também ela indiciadora das ações de Jénifer, uma menina magnética não apenas para o narrador (que não consegue controlar uma afetuosidade protetora – a “fraternidade” que os une –, agindo como uma espécie de possível salvador de um jovem ser humano que ainda tem a oportunidade de ver a luz ao fundo do túnel), mas também para o leitor (que procura compreender como é que esta garota sobrevive tão sãmente naquele lugar). Só que as aparências enganam, confessa a primeira epígrafe. O final inesperado, desassossegador e surpreendente, é uma explosão de realidade, uma consciencialização de muitas ineficácias, um balde de água fria para a nossa esperança de um mundo melhor. É que Jénifer é mais do que parece ser: ela é uma princesa, mas das que, cobardemente, preferimos conhecer, num jeito hedonista de encararmos a realidade – até porque, diz algures uma personagem resignada deste conto, estamos perante a vivência de uma ilha, onde as coisas se esquecem num ápice, por ser essa «a única maneira de fazer o tempo andar para a frente».

Jénifer é como a rapariga presente na capa da edição americana deste livro de Joel Neto: sendo um enigma – pelos contrastes de luminosidade (o ar brilhante da sua sociabilidade versus o sombrio dos seus planos e das suas resoluções), pelo vislumbre do horizonte crepuscular e acinzentado, saboreando as diversas possibilidades (matreiras) que ele traz –, a sua verdade assusta-nos, porque, apesar da idade, esta é uma miúda mentalmente, estrategicamente, calculistamente adulta na sua (des)esperança.

2 Rendimento Social de Inserção (RSI):

«É um apoio destinado a proteger as pessoas que se encontrem em situação de pobreza extrema, sendo constituído por: . uma prestação em dinheiro para assegurar a satisfação das suas necessidades mínimas, e; . um programa de inserção que integra um contrato (conjunto de ações estabelecido de acordo com as características e condições do agregado familiar do requerente da prestação, visando uma progressiva inserção social, laboral e comunitária dos seus membros.» (In https://www. seg-social.pt/rendimento-socialde-insercao - consulta realizada a 16 de janeiro de 2024)

3 NETO, Joel (2023). Jénifer, ou a princesa da França: As ilhas (realmente) desconhecidas. Lisboa: Fundação Manuel dos Santos. 7

4 «Nas autobiografias e nas biografias, tal como na história, há situações em que os factos não dizem a verdade.» (Ibidem)

5 Idem: 72

4 «Nas autobiografias e nas biografias, tal como na história, há situações em que os factos não dizem a verdade.» (Ibidem)

5 Idem: 72

Tal como um vulcão – que, aparentemente sereno, oculta turbilhões geológicos que poderão conduzi-lo a uma erupção subreptícia, mas abrupta –, o narrador distrai o leitor com acontecimentos mais ou menos cinematografáveis, fá-lo refletir através das suas próprias cogitações, enreda-o na doce mansidão de Jénifer, para, depois, o fazer aperceber-se da magnitude anímica do embuste. É que ninguém adivinharia de Jénifer a sua capacidade camaleónica…

Estará na hora de a aproveitar para a revolução que, na obra, se prenuncia necessária? Eu, tu, todos nós: não percamos oportunidades, quando elas podem mudar o mundo.

Enquanto o tempo passa e nele vamos ardendo

Vamberto Freitasde mãos atadas, hás-de sair deste sobressalto, com sete palavras ardidas, e o corpo armadilhado.

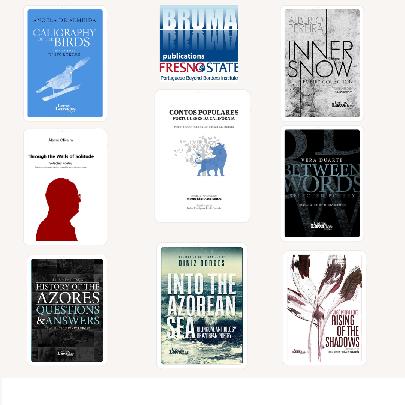

Emanuel Jorge Botelho, O Livro Das Coisas Ardidas

O que mais impressiona nesta outra suprema poesia de Emanuel Jorge Botelho, O Livro Das Coisas Ardidas, é uma insistente visão do fim, ou melhor dito, de um fim que nós todos adivinhamos, mas não tememos necessariamente. Por certo que as geografias dos seus afetos continuam aqui presentes quase de verso em verso, mas também em nota maior a sua condição interior, a segurança que os anos nos trazem entre família e outros, o saber que só nas palavras e nos gestos quotidianos reside a única memória que ficará entre quem nos lê e entre quem connosco partilha os dias e as noites da nossa vivência quotidiana, fora de supostos holofotes que nenhum grande poeta ou escritor deseja ou procura. Em toda esta sequência de poemas aparecem, por vezes sós ou em continuidade nas mesmas estrofes, mas repetidamente numa significação temática que não pode passar despercebida, três palavras:

sombra, silêncio, medo. A outra palavra que sublinhei foi morte, o que nos desperta tanto para a angústia do poeta, como para a sua aceitação de todas as leis de uma vida vivida entre quem ama e amou, consciente de cada momento que conjuga a alegria do amor com uma outra visão de um futuro que se aproxima, ou pensamos que se aproxima em pouco ou a longo prazo.

A obra de Emanuel Jorge Botelho, creio que toda ela, é este exercício de palavras contidas e versos contidos que relembram todo um passado, que celebram os instantes em que o olhar de um pai, de uma mulher nossa, de um filho ou filha são a única redenção que resta na longa caminhada do poeta, de nós que o lemos ou recitamos, de todos os que nele se reconhecem, se revêm, não num percurso que foi só dele mas em tudo o resto que poderemos chamar de estados de alma ou na sentida humanidade que nos é comum. A poesia de Emanuel Jorge Botelho não é uma mera ou brilhante representação da sua vida – é a sua vida em conjunto com os seus mais próximos, é a nossa vida por mais diferenciada que nos pareça. Poucos entre nós terão esta sensibilidade, muitos entre nós a reconhecerão intimamente. A grande literatura é feita disto e de muito mais: a palavra certa em consonância com que as que lhe precedem ou seguem, é o rumor que ouvimos em silêncio, é a mão estendida a todos, as sombras que o rodeiam como que numa mensagem em que nada acabará nunca, quase contradizendo, na ambiguidade que caracteriza a grande literatura, o medo que é tão-só outro sinal de estarmos vivos. No seguimento deste parágrafo restame ainda dizer que O Livro Das Coisas Ardidas continua, sempre, o seu diálogo com os seus pares, com os seus mais próximos, ora numa dedicatória, ora em alusões a outros poetas e demais artistas do mundo. A ilha da

sua nascença permanece como o palco universal de tudo que é humano, de tudo que nos junta nas mais diversas condições de vida, nas línguas e linguagens de outros, nas geografias que só pensamos ser distantes. No cenário planetário estão no centro a euforia da vida e a melancolia não de nos sentirmos findáveis, mas sim já a saudade que inevitavelmente nos virá na separação das viagens para outras dimensões, para o que queremos acreditar ser outras dimensões, enquanto os que nos seguem farão por não nos esquecer nesse tal círculo interminável de mão dada: eu queria morrer devagarinho,/com o silêncio certo/que a tua mão me dá./ter uma rosa era bom, se ma trouxesses,/para eu a pôr ao lado do teu nome. É o poema “Prece” com a dedicatória “para a minha Lorena”, a sua esposa de sempre e para sempre. Quem não sente um momento perante o homem ou a mulher que amamos, esse ou essa que definiu toda a nossa felicidade, e nunca parte em qualquer circunstância? Dizê-lo assim, com estas imagens, com este sentir é a fala que gostaríamos de ter com tanta claridade e força interior, o presente e o passado que passam a ser o futuro – para sempre. Para que serve a poesia? Para dizer o que queríamos e não sabemos dizer. Se há alguma coisa que diferencia a grande poesia de outra escrita é esta ausência do pudor da mente e a força da palavra sem mais subterfúgios metafóricos.

As imagens de Emanuel Jorge Botelho, uma vez mais, são recorrentes. A ilha, também uma vez mais, é o mundo. Ser ilhéu é ser filho do mar, quer o vejamos ou não, quer o aceitemos como extensão do nosso ser, ou neguemos por o ver como limite ou cerco. Emanuel Jorge Botelho sempre o viu como a outra representação do mundo à beira da sua casa olhando-o ainda pelo outro lado como no poema intitulado precisamente “Ilha”: o mar é

a nossa cicatriz. A dor da ferida, a cura que nos salva e afina a memória e a consciência de sermos quem somos. Um outro poeta dizia que nenhum homem é uma ilha. Poderemos afirmar com toda a segurança do conhecimento que todo o homem é uma ilha, aliás o mundo é ele todo uma ilha, nenhum continente existe sem estar rodeado de mar por um ou todos os lados. A poesia de O Livro Das Coisas Ardidas é como um arpão atirado ao assombroso mistério do mar que se vira contra o arpoeiro. A sua poesia nunca foi uma da insustentável leveza do ser, como na ideia irónica de certo escritor checo recentemente falecido. Estes são os curtos versos de um poeta maior num ato de balanço de uma vida intensamente vivida através da palavra e dos poderosos gestos quase invisíveis – sombras e silêncio. Que somos e o que somos ou pensamos ser, nunca deixando de expressar só o que a sua pessoa sentiu e sente perante si próprio, perante um medo que deverá ser comum, a inominável inevitabilidade de qualquer vida.

Resta-me, talvez, a minha sombra, essa espécie de risco benfazejo, com que a alma dá guarida ao desencanto.

Digo sombra, como quem diz trevo, ou ousadia, e dou-lhe uma madeixa muito antiga. Talvez seja assim que o medo perde o tino, e a memória guarda, quase impune, o desenho, quase inteiro, do meu corpo.

Resta-lhe agora a palavra limpa deixada para sempre, e a certeza da sombra que restará da viagem futura. Isto é um ato maior na poesia de língua portuguesa. Há algo aqui, e noutros livros seus, que me surpreende: a ausência dos seus anos na faculdade em Lisboa.:

“Eduíno de Jesus: A poet and a gentleman”

Victor Rui Dores translated by Katharine F. Baker“Poesia, minha amante” [Poetry, my mistress] (p. 43)

At 96 years of age, and 70 years into his literary career, Eduíno de Jesus – a Micaelense from Arrifes, and an Azorean of the world – continues to be as sharp and shrewd an observer of reality as ever: a man of culture and refinement, meticulous and reflective, well-educated and informed; a kind, generous and collegial intellectual; the author of closely observed thought and the most exquisite irony that can only signal intelligence and wisdom.

A perfectionist poet with the keenest sensitivity and notable sensory resources, and an equally conscientious firstclass essayist – one who shuns fads and dubious practices, and writes without haste or the urgency of publication deadlines – he is also a literary and visual arts critic, lecturer, preface writer, playwright, a treasure, and the warmest of correspondents.

I have just read his book Como tenuíssima foam de luz – Poética Fragmentária [Like the thin foam of light] (Nona Poesia,

2021), with poetry fragments and poems for special occasions. But much as some might try to convince readers otherwise, it seems to me that all the poems are about special occasions. It is only necessary for the special occasion to be the poet’s: the external special occasion must coincide with the internal one, as if the poet had produced it.

Following this train of thought, the above book by Eduíno de Jesus is one of special occasions, because it was forged in the light of observing reality, experience and meaning in an interplay of the mythical and symbolic. A subtle seeker of realities visible and invisible, the author has engaged in a poesy of intimacy, sensuality, amorous expression and erotic contemplation, to which Artur Bual’s drawings lend strength and expression. This intimacy, this “poetry of the body” is no more than the relationship the subject has established with his writing: it is his vigilant approach toward words, his way of welcoming and summoning them, of surprising them and being surprised by them. His poems “Gaia Ciência,” “Artesania Poética” and “As Palavras” are prime examples of this.

As a consequence, Eduíno de Jesus, heir presumptive to oral tradition, writes of affection, emotions and feelings in restoring the poetic words and magical meaning of the poem. And he speaks of life’s crossroads and everyday mythologies. And with mastery he seeks silence in words – all this through clearly defined and harmonious verses, because his poetry is exactly that: the search for silence and harmony in a time of great noise and layers of dissonance. In composing his poetry, Eduíno de Jesus maintains a relationship with the literary, poetic, cultural and civilizational

fabric that precedes it. And in my opinion itis here that the stamp of modernity is marked on his poetry (he has been dubbed a “modernist poet” for over a half century). So this is poetry for every time and place.

This sense of modernity is apparent in the skillful way that Eduíno has known, and still knows, how to situate himself between a literary poetic tradition and a rebirth of that very modernity. Some of his poems display a certain obvious (neo) romanticism, but Eduíno de Jesus is far from a romantic poet. He has been at the forefront of the literary and artistic avantgarde, and given to linguistic experiments, but he is not an author of ruptures or transgressions.

Certainly he has drunk deep from Symbolism’s font, considered by some as one of the most significant Symbolist poets of the last century’s “1950s generation.” And yet he is not strictly a hard and fast Symbolist, nor did he embark on a Roberto de Mesquita-style “island symbolism.” Despite one or another influences, Surrealism and Concretism barely brush by in his poetry, where resonances of “Presence” or Neorealism are scarcely glimpsed (social art versus pure art passed him by).

To me, Eduíno de Jesus is quite simply a giant among poets. That is, a tireless worker, an artisan of words. A lyric poet sui generis, deeply human, who observes reality and dissects his life (his soul?) – like the painter Vernet, lashed to the ship’s mast so he could study the storm.

Confronting the enigma of reality, the poet directs his pure and unadorned attention not only to telling what his eyes see, but also to ordering and expressing (re-creating) his inner chaos, the vertigo of the innumerable and inexpressible.

That is the reason he sets out in search of the unspeakable. From learning Paul Verlaine’s lesson of the musicality of words, Eduíno discovered his own voice, his language, his “petite musique.” That is why he writes with technical care, with a refined aesthetic sense and great artistic sensitivity. It’s the reason his verses have great musical resonance, full of poeticness and seductive prosody. In other words, they are engaging and fascinating, full of great plasticity and visual beauty.

Regarding the above, I heartily recommend reading Eduíno’s Os Silos do Silêncio – Poesia (1948-2004) (Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2005), a book that collects most of his poetry and is essential for anyone who wants to know a bit more about the destiny of human life on the world stage. It is now urgent for him (or someone he designates) to assemble for immediate publication his large body of unpublished essay material, which his rigorous standards and perfectionism have precluded from coming out.

Meanwhile, long live Eduíno de Jesus.

The Poet and the Word

Natália Correia

Translated by Diniz Borges“The lyricism of computers”

Among the formulations with which pessimistic critics problematize the dehumanizing symptoms of modern technologization is the vision of a world where there is no place for the old spiritual standards. Poetry is even denied its existence in this technologized universe where the lyricism of computers makes human creation dispensable.

Those anguished by the apocalypse of literary culture see in this takeover of poetry by the machine the sign that the times are coming when man will add to his aridity of being massified the astonishment of a deserted people: the withering away of that human content engendered by the intensities of sensitive consciousness that explodes man’s poetic gesture.

This pessimistic conception of the friendship between technology and humankind is dominated by the academic concept of history produced by the past, which understands the spirit as a structure formed by the two categories of time facing man: the past and the present. Humankind is thus accepted as a being panicked by the dark zone of the future, experiencing the dread of moving towards a history that is not his own. This change has triggered and paradoxically appears to him as the dehumanization of his universe

elaborated by a bygone time.

On the one hand, the antipathy summoned up by technocratic idealism stems from the proud self-absorption of this mental attitude, which can impose itself without considering an imperative that is the final judgment of all ideologies. We are referring to the existential question. Only focusing on this core of human concerns can allow technocratic idealism to proceed without the unease and anguish of those who see technology as an exhaustive plundering of man’s spiritual prerogatives.

To overcome this pessimism, which is the result of humankind feeling philosophically helpless in the face of change, the technical revolution must integrate reflections that include an evaluation of the spirit rooted in the temporality of existence: existence taken not only as a lived reality but as a living reality, a continuous creation that is so because it contains the future. Faced with this notion of humankind as an indefinite creation of himself, as a constant modification and not as a modified being, the shock of dehumanization and the anguish of strangeness fade away because if the temporality of man’s existence encompasses the future, he cannot live a history that is not his own.

So, on the other hand, in a more in-depth analysis of the issue, the responsibility for the antagonism between culture and technology lies with culture, whose skeletons, fixed to a concept of spiritual creation that has its raison d’être in the time lived and not in the time to be lived contained in the temporality of existence, reject technical novelty, itself a work of culture that does not accompany humankind continuous reinvention of itself.

It is in this impact that technology has on the circle of culture that the discouraging question of the “lyric of computers” arises. Let’s find out to what extent the reasons that discourage the man-poet in the face of competition from the machine-poet are solid or relevant. To do this, we start from the point of view of poetic consumption since it is a valid argument for valuing the machine poet, whose compositions satisfy many readers.

Suppose it is from the reader that poetry is concretely built up as communication as long as the text produced by the machine is identified as poetry. In that case, the computer replaces the human poet for consumption. But the consumption of poetry, particularly in its most contiguous circle to poetic creation, presupposes more than an aesthetic education, a subjectivity in the consumer, and this requires unexpected information about the rules of the poetic game that the machine is also capable of. As a reproducer of poetry, based on accumulated information, the computer is the image of the poet of art, which is why the perpetual and renewed impulse of existence to signify the essence that it is as existence organizes the need for this diction of the sympathy of being in the world for its “being,” which we call poetry. Language, therefore, is elaborated by sensitive knowledge and, as such, irreproducible. In other words, a poem can only be made once. This is the genetic, vital, and human charge of poetry that gives it the authority that is the very phenomenon of authorship. But it can be limited. And here, it slips into literature, and it becomes an example. It becomes the past, and it determines consumption. Poetry is, therefore, in life and not literature, which is the history of poetry. Based on this principle, the poetic efficiency of the machine only calls into question the literature of the poetry

that informs it, laying bare the distance between creation and production, between language elaborated by human time, by the simultaneous and instantaneous profusion of the spirit and the semantics of a culture that is the body of ideas of lived time and not of living time.

It seems conclusive to us that the machine comes, with innocence, to put things in their proper place, discrediting the imitator but not the creator, reintegrating poetry into its old pre-literary nature that only affirms whenever the poem is made for the first time, having as its substance information that flows from human time and not from the code of poetic culture.

Instead of lapsing into anti-technical pessimism in the face of poetic competition from “computer lyricism,” we should see as inevitable a new evaluation of poetry that defines what else is not literature, what is not yet reducible to the rationality of the machine and which, being in life, will only be extinguished when life is extinguished

The declaration of the poem’s intention in the title indicates that the poet modeled it on an element that he took from the topical. The dramatic spontaneity of the poem, with its sparkling results of unusual verbal encounters, indicates that the poet gave himself over to the uncontrolled energy of the unsuffering of his experiences, later proceeding as his spectator and critic. In this instance, the poet designates the poem’s meaning, placing it under the literary sign of a topic that has always served as a weapon to tackle the insidious embarrassments created by acts that surprise unity under the fierce parallelisms that diversify it.

Natália Correia wrote a series of articles in 1968 and 1969 titled The Poet and the World for the newspaper Diário de Notícias

A LIBERDADE… 2 MESES ANTES

Jorge BettencourtO curso para promoção a oficial superior que o então major Melo Antunes frequentava, terminou com uma semana de exercícios militares no Algarve, em meados de Fevereiro de 1974. Os oficiais ficaram hospedados num hotel em Monte Gordo, dois em cada quarto. Melo Antunes trabalhava até muito tarde e um dia, antes do nascer do sol, acordou o companheiro de quarto para lhe mostrar o texto que tinha escrito durante a noite. Era a primeira versão do documento “O Movimento, as Forças Armadas e a Nação” que viria a ser discutido e aprovado na reunião de Cascais de 5 de Março de 1974, depois de um processo em que participaram outros intervenientes, igualmente relevantes.

Após a reunião de Óbidos e a eleição da Comissão Coordenadora de 19 elementos dirigida por Vasco Lourenço (organização interna e ligações), Vítor Alves (orientação política) e Otelo Saraiva de Carvalho, o Movimento dos Capitães evoluiu no sentido de se alargar a outros militares, não apenas do Exército, mas também da Marinha e da Força Aérea, e de definir um programa político para a eventualidade de um golpe de Estado que assegurasse a democratização do País.

Marques, numa moradia nos Olivais, para apreciarem e aprovarem um texto programático que já tinha sido debatido na Comissão Coordenadora. Entre eles estavam Garcia dos Santos, Costa Braz e Melo Antunes, que participavam pela primeira vez numa reunião do Movimento. Como o texto programático não apontava princípios políticos que sustentassem uma futura acção militar, acabou por ser rejeitado por unanimidade e da reunião saiu um grupo de trabalho constituído por Costa Braz, Melo Antunes, José Maria Azevedo e Sousa e Castro, com a incumbência de elaborarem um novo documento programático.

Depois de se reunirem três vezes, concluíram ser preferível definir os temas a abordar e cada um propor um texto. Terá sido na sequência dessa decisão que Melo Antunes redigiu o documento que leu às seis e meia da manhã ao companheiro de quarto do hotel de Monte Gordo, que Costa Braz redigiu um segundo focado no prestígio da Forças Armadas e na preocupação de que a sua acção se identificasse com a vontade da Nação, e que Sousa e Castro e oficiais do Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais (CIAAC) redigiram um terceiro. E foi com o objectivo de fundir essas três contribuições num único documento onde os objectivos políticos do Movimento estivessem bem definidos e em contraponto com o ideário que Spínola expressou no livro publicado em 22 de Fevereiro, que foi convocada para 3 de Março uma reunião em casa do capitãopiloto aviador Seabra, em Algés.

Nesse contexto, em 5 de Fevereiro de 1974, vinte e seis oficiais do Exército reuniramse na cave da casa do coronel Marcelino

Na reunião de 3 de Março participaram elementos dos três ramos das Forças Armadas: pelo Exército Costa Braz, Melo Antunes e José Maria Azevedo; pela Marinha Costa Correia, Almada Contreiras, Vidal de Pinho e Pedro Lauret;

pela Força Aérea o anfitrião e o capitão

Balacó. Foi uma reunião longa e cansativa em que, para além de alguns dos participantes não se conhecerem, era necessário encontrar um consenso suficientemente robusto sobre objectivos políticos perante os quais tinham posições que se revelaram por vezes antagónicas. Do lado dos participantes da Marinha, Almada Contreiras e Pedro Lauret, que já tinham tido uma conversa prévia com Melo Antunes e concordavam com o essencial do seu documento, procuraram deixar claro que só se vinculariam a um programa político progressista; Costa Correia procurou, acima de tudo, que ficasse consagrado o princípio da solução dos problemas das Instituições no quadro de uma democracia política. Pelo seu lado, os oficiais da Força Aérea manifestaram reservas quanto a uma solução política da questão ultramarina que contemplasse a aceitação da vontade dos povos africanos a se governarem por si próprios; e as dúvidas sobre a suas intenções adensaram-se quando, em determinada altura, entrou e saiu, não se sabe com que incumbência, o capitão paraquedista Silva Pinto, que um dos presentes conhecia como dirigente da Mocidade Portuguesa no Liceu de Camões. Mas fosse por consenso ou por cansaço, o importante é que da reunião saiu o que pode ser considerado o primeiro manifesto político do “Movimento de Oficiais das Forças Armadas”, futuro “Movimento das Forças Armadas (MFA)”: o documento “O Movimento, as Forças Armadas e a Nação” que veio a ser submetido à apreciação e aprovação do plenário de quase duas centenas de oficiais do Exército, com a presença de cinco dos outros dois Ramos, convocado para o dia 5 de Março de 1974, em Cascais.

a solução do problema ultramarino é política e não militar” e “que tal solução jamais será consentida pelo poder, que a si próprio se arroga o direito de exclusivo em matéria de patriotismo e se pretende apoiado pela Nação.” E ainda mais relevante, é sublinhado: “Trata-se, portanto, antes de mais nada e acima de tudo, da obtenção a curto prazo de uma solução para os problemas das Instituições no quadro de uma democracia política.” Se dúvidas houvesse, qualquer leitor, mesmo que desatento, perceberia que a aprovação do documento na reunião de Cascais teria como consequência muito provável o fim da ditadura.

Para além da questão da liberdade e da democraticidade da vida política, o documento retomou, em particular nos últimos parágrafos, o tema do prestígio das Forças Armadas e da unidade entre o Povo e o Exército, considerando este como o “povo em armas”, nos exactos termos que Costa Braz usou no seu documento. O objectivo era, segundo o próprio Costa Braz, congregar os militares, nomeadamente do Exército, à volta do tema do “crescente desprestígio das Forças Armadas com a extensão temporal e territorial de uma guerra em que se tinha manifesta carência de meios, e a recusa terminante em se ser o “bode expiatório” de conduções políticas como as que levaram à queda da Índia, com a humilhação proclamada e ampliada dos militares, uma vez mais e em particular do Exército.”

Nele é claramente afirmado que “os militares conscientes sabem (…) que

É que a Comissão Coordenadora sabia que a reunião de 5 de Março revelaria, muito provavelmente, a divisão no Exército entre os “spinolistas” – aqueles para quem o “Portugal e o Futuro” era a bandeira contra a guerra e que consideravam desnecessário qualquer outro programa político – e os que

entendiam que o general não defendia uma mudança de regime no sentido da democratização efetiva, quanto muito propunha uma certa liberalização, e preconizava a federação do espaço português como forma de preservação do domínio colonial. Também neste contexto, o documento saído da reunião de 3 de Março e apresentado dois dias depois aos delegados do mini plenário de Cascais, acabou por se revelar muito eficaz.

Apresentado por Vítor Alves e lido e explicado por Melo Antunes, o documento “O Movimento, as Forças Armadas e a Nação”, com os temas caros aos militares mais conservadores ressaltados em maiúsculas, foi aprovado após várias atribulações pela maioria dos delegados e assinado por mais de uma centena de oficiais do Exército (111), muitos deles próximos da linha “spinolista”. Embora alguns destes tenham tentado na reunião transformar o Movimento numa estrutura de apoio a Spínola, o seu plano foi contrariado. O próprio general veio mais tarde queixar-se de uma alegada “manobra de envolvimento político levada a efeito na reunião de Cascais”, que considerou “como o primeiro grande equívoco – o raiar da traição ao espírito do «Movimento dos Capitães».”

Na reunião de Cascais estiveram presentes 194 oficiais do Exército em representação de 602, assim como 3 oficiais da Marinha, como observadores, e, pelo menos, 13 da Força Aérea. Nela ficou patente o recuo da posição da Força Aérea, fundamentalmente por causa da questão ultramarina. O conteúdo político do documento “O Movimento, as Forças Armadas e a Nação” não era aceite por um grupo significativo da Força Aérea, tendo ficado na memória de quem esteve na reunião de Cascais o momento em que

o capitão Seabra, o anfitrião da reunião onde o documento foi elaborado dois dias antes, comunicou que acreditava que a Força Aérea não participaria na sublevação. Muitos anos mais tarde, o então major Costa Neves, que participou na reunião de Cascais e liderou o Grupo de Comandos nº 10 que ocupou o Radio Clube Português e transmitiu os primeiros comunicados do Movimento das Forças Armadas no dia 25 de Abril de 1974, com o capitão Seabra e outros 6 oficiais (cinco da Força Aérea e um do Exército), declarou numa entrevista: “A minha opinião, a minha convicção, isto eu não posso provar, obviamente, porque não estou por dentro da cabeça das pessoas, mas todo o comportamento, durante aquele período, notava-se que havia ali uma forte antipatia de uma facção, uma forte antipatia pelos ideais que vieram depois a ser os ideais do 25 de Abril.”

E muitos não sabiam que já estava a ser elaborado um outro documento programático de cariz mais marcadamente político: o Programa do Movimento das Forças Armadas. Nesse processo mais complexo e prolongado, para além de oficiais que estiveram envolvidos na redacção do documento aprovado em Cascais, participavam outros também politicamente conscientes. Para todos a única saída possível para a situação do País era o derrube do regime por uma operação militar e a sua substituição por um sistema democrático que respeitasse os direitos fundamentais dos portugueses e reconhecesse o direito à autodeterminação e independência dos povos dos territórios africanos.

Mas essa é matéria para uma outra crónica dedicada exclusivamente ao Programa do Movimento das Forças Armadas.

1 SPÍNOLA, António de, 1978, País sem rumo - Contributo para a história de uma revolução, Lisboa, SCIRE, p. 94

2 Os então capitães-tenentes Costa Correia e Almada Contreiras e primeiro-tenente Vidal de Pinho

3 Entrevista do general Costa Neves a João Almeida, Antena 2, Quinta Essência, 23 de abril de 2022 (https://www.rtp.pt/play/ p319/e612812/quinta-essencia)

Eduardo Paz Ferreira: na sua despedida das aulas

Onésimo Teotónio Almeida

Eduardo Paz Ferreira foi durante muitos anos um amigo quase mítico, pois eu nem o conhecia pessoalmente. Fazia parte do quadrunvirato açoriano, que costumo chamar “a ínclita geração” do Liceu Antero de Quental, em Ponta Delgada, juntamente com Jaime Gama, José Medeiros Ferreira e Mário Mesquita. Essa geração inclui ainda outros nomes de vulto como os do escritor Cristóvão de Aguiar e o médico Germano de Sousa, mas estes foram estudar para Coimbra e, nas suas áreas de trabalho, não se envolveram diretamente na vida política nacional. Também da mesma geração, e interveniente na política, é João Bosco Mota Amaral, que cedo regressou aos Açores, embora mais tarde tivesse passado vários anos em Lisboa como deputado e depois Presidente da Assembleia da República.

Voltando a Eduardo Paz Ferreira, foi Mário Mesquita quem nos aproximou. Nas minhas passagens pela capital, o Mário gostava de juntar à mesa amigos comuns, assim criando relacionamentos novos. Aos poucos, o universo cultural e afetivo de Eduardo Paz Ferreira foi-se entrelaçando com o meu. Como nunca me senti atraído pelo Direito (exceto num

curto período na Brown University em que fui aluno-assistente de uma cadeira de Filosofia do Direito), e muito menos pelo Direito Fiscal (de que só sei pronunciar e escrever o nome da disciplina), quem me ouve neste momento poderá interrogarse sobre como terá sido então possível ficarmos amigos. Confesso que em parte foi o facto de sermos açorianos e estarmos fora do arquipélago. O poeta terceirense Álamo Oliveira diz num verso que os ilhéus se dão as mãos para se fazerem flutuar. Não foi o caso porque o Eduardo é um grande nadador, mas o factor Açores foi fundamental. Um outro amigo Eduardo – Eduardo Lourenço – dizia que os açorianos em Lisboa eram uma máfia. Não, não eram. Havia-os – e há-os, está visto - em todos os quadrantes, contudo estavam e estão tão ligados ou separados como entre si estão os lisboetas, os portuenses, os madeirenses, ou os portugueses em geral. Pedro da Silveira ou Natália Correia, para dar apenas dois exemplos, defenderam sempre os Açores, todavia não consigo imaginá-los associados a Eduardo Paz Ferreira, Mário Mesquita ou Jaime Gama. E mesmo estes quatro seguiram cada qual o seu caminho.

No meu caso, a açorianidade de amigos comuns proporcionou de facto os contatos iniciais, contudo foi a figura do cidadão (nem sequer a do académico porque, como atrás disse, nada sei das áreas científicas que apaixonam o Eduardo) que particularmente me tocou e continua a tocar.

O grande sociólogo alemão Max Weber viveu períodos de conturbada agitação política na sua universidade e defendeu que as ciências sociais deveriam ser livres de valores, isto é, libertas ou isentas de valores pessoais. O cientista deveria fazer análises científicas e deixar de lado os seus valores (como se tal fosse de todo possível, muito embora deva ser um ideal);

e, no entanto, foi aguerridamente defendido no meu tempo de estudante de pós-graduação). Weber não imaginava académicos desprovidos de convicções políticas, apenas achava que eles deveriam evitar propagá-las, defendêlas, ou simplesmente emiti-las nas aulas. Estabeleceu assim a célebre distinção da figura académica entre qua cientista e qua cidadão. Qua – ou enquanto –cientista, o académico deveria colocar entre parêntesis os seus valores; na vida fora das aula, qua cidadão – enquanto pessoa cívica – teria o direito e o dever de intervir politicamente.

Como não fui seu aluno, não posso falar das suas aulas. Desconheço se o Eduardo seguia o conselho de Max Weber. O que conheço, porém, e disso tenho abundantes provas, é a sua postura como cidadão. (Entre parênteses, devo dizer que não imagino as suas aulas monótonas ou monocórdicas. Aposto mesmo que nunca poderia acontecer um diálogo do género ocorrido com um professor de Engenharia numa universidade em Boston. Ao notar que uma aluna estava a dormir, disse para o colega ao lado dela: Importase de acordar a sua colega? O aluno respondeu: Eu?! Acorde-a o senhor que foi quem a pôs a dormir!)

Pois foi de facto na vertente qua cidadão de Eduardo Paz Ferreira que a minha amizade com ele evoluiu e se intensificou. Passei a ser leitor e admirador das suas preocupações sociais, da sua frontalidade e coragem, mas também da sua escrita direta, sem rodriguinhos, por vezes acutilante, chamando os bois pelos seus nomes. Estão aí a comprová-lo livros como as Crónicas dos anos de chumbo (20082013), ou Encostados à Parede e Como Salvar um Mundo Doente. Os títulos só por si já revelam essas caraterísticas que apontei na sua escrita. Terminada a

leitura de Como Salvar um Mundo Doente disparei para o autor o seguinte email:

Estou de regresso há duas semanas, mas isto tem sido demasiado intenso e não tem dado para dar sinal da minha leitura. Li o teu livro com imenso gosto e proveito. Está ali um conjunto compacto de informação imensa sobre este nosso tempo, com uma serena análise num tom positivo, pragmático, que me agrada imenso porque em vez de apenas se emaranhar em críticas, tem o discernimento inteligente de direcionar o leitor para o futuro em cata de caminhos para sairmos deste imbróglio. Não é qualquer que, vindo da área do Direito, consegue escrever um português daqueles porque a deformação profissional não deixa que se libertem do jargão. O teu português é de asa delta. A gente voa sobre as páginas em sereno silêncio sem ouvir o barulho das frases.

Encostados à Parede é outro exemplo do fôlego do nosso homenageado, da abrangência das suas preocupações e dos largos horizontes da sua mundividência. O livro revela a atenção que Eduardo Paz Ferreira dá às grandes questões nacionais, europeias e mundiais e reflete bem o amplo âmbito das suas leituras. Lê vorazmente, a ajuizar pelas referências às obras de autores contemporâneos preocupados em chamar a atenção dos distraídos para sérios problemas que ameaçam a mera manutenção do estado atual dos estados modernos, cujas instituições até aqui pareciam solidamente estruturadas e agora revelam preocupantes fraquezas e riscos de soçobrarem. Esta sua atenção a influentes autores que entabulam diálogos a nível mundial foi-me confirmada quando soube que o Eduardo tinha convidado o meu colega Mark Blyth para fazer uma conferência em Lisboa.

Mark Blyth é Professor e Diretor do Rhodes Center for International Economics no Watson Institute for International Studies da Brown University. Poderá parecer um pormenor despiciendo, todavia para mim não é. Revela bem quão atento está oEduardo aos debates internacionais do momento e ao trabalho dos grandes intervenientes na conversação sobre algumas das mais importantes questões transversais.

Não vou alongar-me mais. O Eduardo está incomodado com o facto de a legislação vigente o ter obrigado à jubilação. Nos EUA ela não acontece e por isso eu já vou com sete anos mais de ensino para além da data em que ele se viu obrigado a abandonar a carreira. Mas se calhar a sua Francisca acabaria por fazer o que a minha Leonor me fez: convencer-me a fechar a porta para aproveitarmos os anos que nos restam, a fim de gozarmos a vida enquanto houver saúde. Sei que ele não conseguirá nunca deixar de se envolver apaixonadamente em debates, nem de se consumir com os males do mundo e de publicamente se pronunciar e propor soluções. Mas na verdade é ajuizado abrandar o ritmo para se poder prolongar um pouco mais a década dos 70 anos na carreira de uma vida. Por isso, aproveita, meu caro Eduardo. Passa mais tempo na nossa bela ilha de S. Miguel, como eu tenho procurado fazer. E não te esqueças de que não precisas de comprar guarda-sol nem cadeiras praia. Deixasteos comigo porque tencionavas voltar este verão passado. A verdade, porém, é que não apareceste. Estão lá à tua espera. Esta vida são dois dias e o primeiro já passou, como sói dizer-se. Mereces descansar mais. E acho que a Francisca concorda comigo.

De qualquer modo, muito obrigado por tudo aquilo que contigo venho aprendendo. E que tenhas ainda muitos

anos de saudável vida para poderes desfrutar de muitos verões de praia nos Açores.

3 de dezembro de 2023

Rising of the Shadows

Jose Pedro Leite

Preface to Rising of the Shadows

There is nothing timid about José Pedro Leite’s engagement with words or his imposing poetic vision. He is the center of an already considerable literary production that abounds in sensorial imagery and erotic impulses where poems emerge on the page as nearly fetishlike expressions, carefully shaped piece by piece, in an intense flux and fire of imagination.

The tone in Leite’s insistent verse varies from oriental contemplation to rhapsodic ecstasy as he explores recurring themes of eroticism, nature, memory, and the relentless passing of time.

“The work of writing comes quickly,” José Pedro Leite says. “What takes a great deal of time is the preparation. I work for extended periods on themes, form, structure, details, and the various perspectives of a project . . . how I will shape the text, for example. When it’s actually time to write, I mostly have the work in my mind.” He adds that writing involves a long process of refinement in which all the elements are evaluated until a poem finds its perfect balance of sound and meaning.

forges poetry primarily from a world of intimate sensations. There are no family anecdotes or casual references to the quotidian in his verse, no observations while standing in line at a supermarket, inspirations from the daily news or historical events. His poems all emanate from the sensitive interior (I) that captures and translates sensations into poetic vision.

José Pedro Leite has been visually handicapped since infancy. This is significant in that he has never actually seen the bodies, trees, houses, gardens, and seascapes he describes in poems with his own eyes. Reading the vivid descriptions of his verse offers leaves one to wonder how he writes what he cannot see. Leite’s response to such questions is without mystery. “As artists, we are always products of the circumstances and surroundings in which we live. My visual deficiency is an integral part of my work and of my poetic conception. Of course, my perception of the world is different and thus the images that I create fit with my idea of reality.”

Richard Simas, Portuguese-Canadian authorPublished originally in Delos, published by The University of Florida Press

Unsurprising then that Jose Pedro Leite

The poet gazes at the rain

the water that runs inside their faces

While waiting for the paint to dry a bird launches the air

It crosses the space from left to right

Suddenly a light bulb / a smoldering is lit and the poet / who will never cease to summarize the black humus of the whole matter opens / towards the lungs / hidden wickets

(outside / the bird / a spark / a flint) but it is above the flight that the poet's writing falls and dissects the air that will bring it down and as if the whole winter was growing inside him he buttons the coat of thought very tightly

The poet no longer gazes neither the rain / nor the bird

He is now a waterfinder / a water diviner

All of him is on the rise clay kiln and iron box a cathedral / a planetary liquid genesis a volatile bale / a garment of gum a pale hydrogen being

(from the book Rising of the Shadows)