10832183 梁纖怡 10832145 洪子瑄 期 末 評 圖 企 劃 書 共好 / Serendipity House -與美好的事物 不期而遇

contents

緣起 基地位置 基地分析 反思 議題分析 空間發展 空間手法

-機緣 -楊梅第一市場/基地選擇 -歷史脈絡/人文歷史/基地周邊/地理分析/人群分析/交通分析/空間 使用狀態/建築問題/面臨問題/基地勘查/訪談資料 -被遺忘的自己 -議題說明/議題分析 -設計目的/案例分析/空間構思/空間提案/圖說(基地範圍)/定性定量 -概念/空間想像

6 緣起 一頓餐,開啟的旅程。 一段記憶,留下的美好。 喜歡老街給的人情味,希望能重新詮釋社區之間的互動,融入當地風情、 人情味創造出現代版的聚落。

7 「發現楊梅的價值」 一位楊梅伴侶 阿婆煮的菜餚 朋友與客家阿婆對話畫面,感受着濃厚的客家文化; 新街-大成路僅存的牌樓老屋 金山五金行-孫子與阿婆的客家對話、客家文化 楊梅市場-熱鬧氛圍、會勾起自身回憶 感受到當地的人情味-客家人的親切、方言:通關密語

建昌祠 基地位置 基地選擇 326 桃園市楊梅區復華街47號 因伴侶居住在楊梅,而發現楊梅在大成路上遺留下如 似老街的牌樓,也在採訪中得知居民將牌樓逐漸拆去, 萌發想做文化保存的念頭,延伸到第一市場周遭選擇 基地,期望基地條件是一個須整理、復興、且富有人 情味之地,選擇了鄰近市場旁的角樓。 基地範圍 社子溪

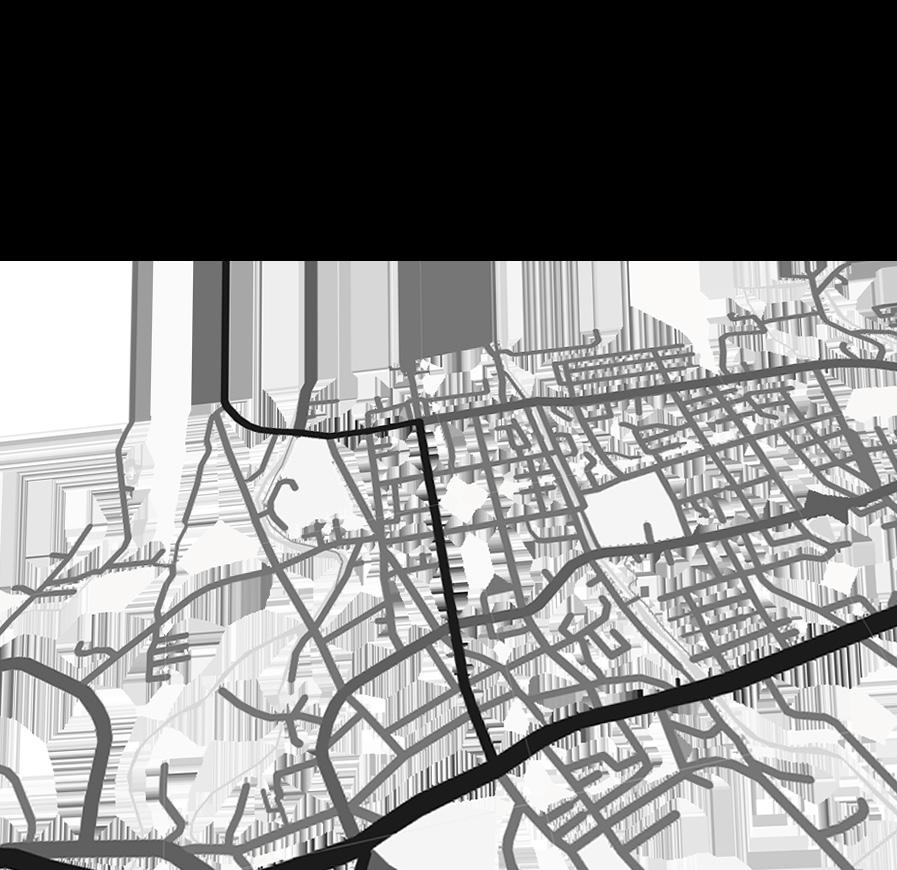

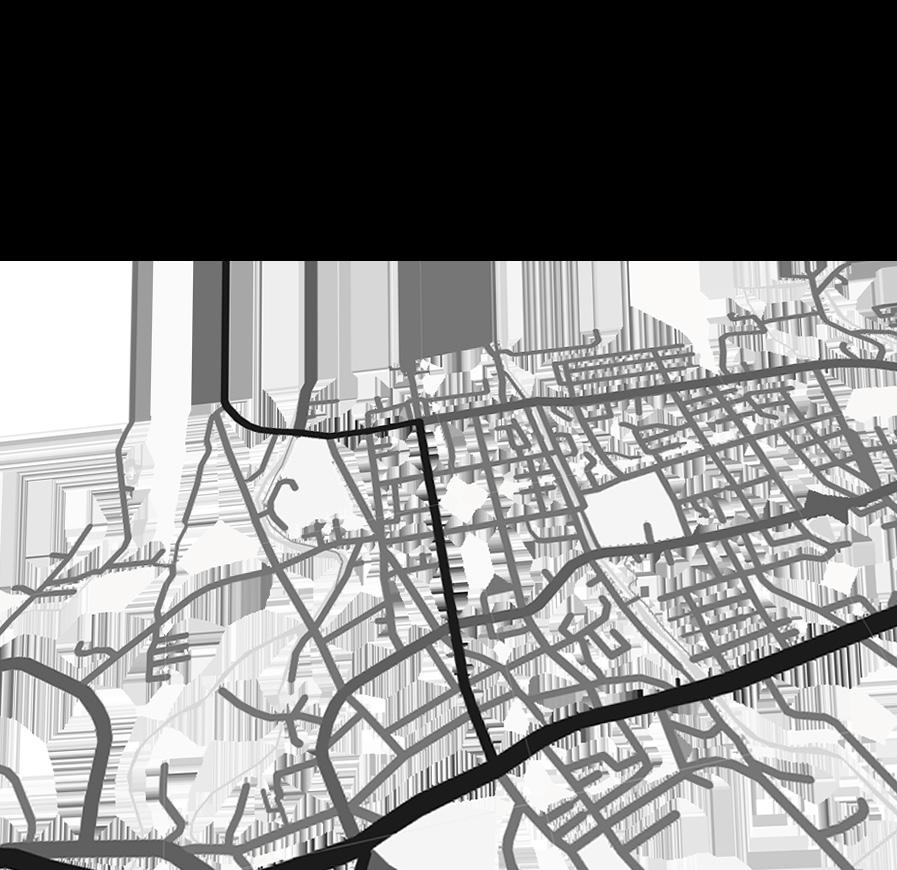

復華街 校前路 金華街 大模街 大成路 光華街 大華街 中山路 楊梅國小 楊梅行政大樓 楊梅圖書館 錫福宮 楊梅第一市場 楊梅第二市場 妙法道場宏淨寺 市場街 武營街 武營街 120 巷 伯公山公園 社子溪

10 · 基 地 分 析 ⁄ 歷 史 脈 絡 歷史底蘊 基地周邊歷史建築及舊市區 楊梅戲院、金華戲院、舊火車站、老街、新街 昭和4年-至今 第一公有零售市場 -一般傳統市場 清康熙四十七年 老街 -市街位於伯公山周圍 1929年,鐵路改道並舖設複 線,於是便將楊梅車站往北遷 移到現在的新街

110都更資料(土地使用分區) 1929年,鐵路改道並舖設複 線,於是便將楊梅車站往北遷 大成路 新街 大華路老街 戲院 第一市場 金華戲院 楊梅戲院

12 · 基 地 分 析 ⁄ 人 文 歷 史 楊梅縣市居住人口約有人口約有17.6萬人,並以客家人為主要族 群,約占全區人口數七成左右,因遷入者的關係近年來閩南人也逐 漸增加。 產業: -茶業改良場(楊梅區埔心):臺灣茶葉主要栽培中心,掌理臺灣茶 葉的試驗研究、示範觀摩、推廣教育,以及農民資訊服務、茶農推 廣教育訓練等工作,是臺灣唯一的茶葉試驗研究專業機構。 -農產業:楊梅果園、有機蔬果、蔬菜農場、植栽農場 人文歷史

13 基地周邊 文化資產 土牛溝楊梅段 楊梅江夏堂 楊梅茶業改良場宿舍 楊梅國中校長宿舍 楊梅道東堂 富岡老街 地方廟宇 宗教 楊梅錫福宮:建於清同治元年(1862年),主祀

楊梅高山頂啟明宮:建於日本明治三十二年(1899 年),主祀三官大帝,為楊梅高山頂居民的信仰中 心。 白蛇廟:每年端午節為白娘娘壽誕,當天舉辦傳統 活動。 富岡集義祠 楊梅昊天宮 楊梅法王寺 上湖三元宮 頭重溪三元宮

三官大帝。

14 · 基 地 分 析 ⁄ 住宅 民生用品 市場 宗教場所 火車站、交通 區公所、公園、教育場所 60% 5% 15% 7% 3% 10% 周邊機能 地理分析 楊梅,如交界處一樣的存在 地理位置特殊,交通便利,環境優越,工商快速發展,但因是丘陵 地,土地落差甚大。 中山高南下可往新竹、北至雙北地區,並有台鐵可銜接長短程出行 吸引許多雙北通勤族在此定居 地 理 分 析

15 地勢圖、陽光、風向 W E 風向

16 · 基 地 分 析 ⁄ 人群分析 族群比例(老化趨勢) 壯年 > 老年 > 青年 > 幼年 種族 客家人 > 閩南人 > 新住民 > 原住民 關於客家人分布 桃園縣:中壢、龍潭、平鎮、楊梅。 交通分析 人 群 分 析 楊梅一直都是北臺灣的交通要衝,鐵公路交通均十分便利, 楊梅區目前便有楊梅、埔心、富岡、新富共4個火車站。

17 人群分布圖

居民流向 商攤流向 機車流向(白天) 機車流向(黑夜) 白天 傍晚

面臨問題 -因建築物老舊需加強固定,強化結構 -第一市場環境髒亂,導致顧客、商攤外流,市場荒廢 -交通混亂,停車位過少

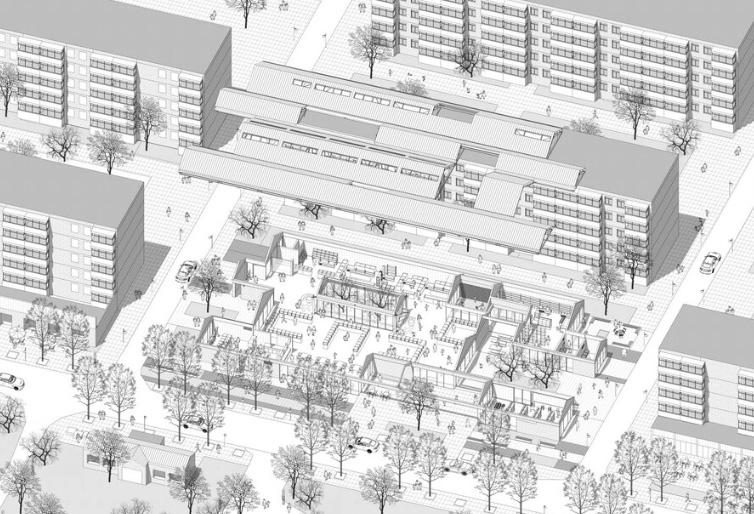

坪數 第一市場550坪 三角樓: 383坪 總坪數: 933坪

基地特色 -周邊熱鬧 -辨識度高 -空間寬敞 建築結構

民宅(三角樓): -混凝土 -加強磚造 -鐵皮加蓋

第一市場: -鋼構柱子 -鐵皮屋頂 -磚牆 -木造

18 · 基 地 分 析 ⁄ 空 間

使 用 狀 態

19 土地權狀 第一市場-公有 民宅(三角樓)-私有 內部空間使用狀態 外部空間使用狀態 商業 住家 基地資料: 第一市場攤位數:78攤 ;攤位數43,鋪位數35。 實際使用:約20攤 1.販售日用品及生鮮。 2.營業總類:蔬菜類、青果類、獸肉類、漁產類、家禽類、 雜貨類、飲食類、其他。(早市)

20 · 空 間 發 展 / 360 度環景視角 三角樓&第一市場基地條件 三角樓屋簷延形成天然走廊 面三向街道,窗景多變,窗戶 結構完整 一樓前後門互通,前棟尚保留 前年代木製門 第一市場&三角樓之間的高 低關係、三角樓依建造時間 不同而高低起伏的特點

21 地勢漸進式抬高 原始挑高空間 多個出入口 空間寬敞,但壓迫感高 保留許多水泥菜攤 市場中央天花結構-鐵皮屋 量體之間的閒置空間 日治時期留下的木結構及 二樓倉庫

22 · 基 地 分 析 ⁄ 基 地 勘 查 楊梅市場 --早晨的聲音-市場的 聲音-Q:經過這麼長的時間裡,您認為現在還熱鬧嗎? A:這裡從日治時代就有了,以前相當的繁華、熱鬧。 市場氛圍,時間:上午9:00

23 下午 早上

24 · 基 地 分 析 ⁄ 訪談 訪 談 資 料

25 這裏以前有一口井,從賣魚開始,後來 大家在這聚集、擺攤,人潮就來了。 人生之道,活到老,學到老。 88歲,我不是愛賺錢,我是想找人 來陪。 老一輩的人都續漸凋零了,很多東西 「連結」,大家都漸漸不那麼重視了…

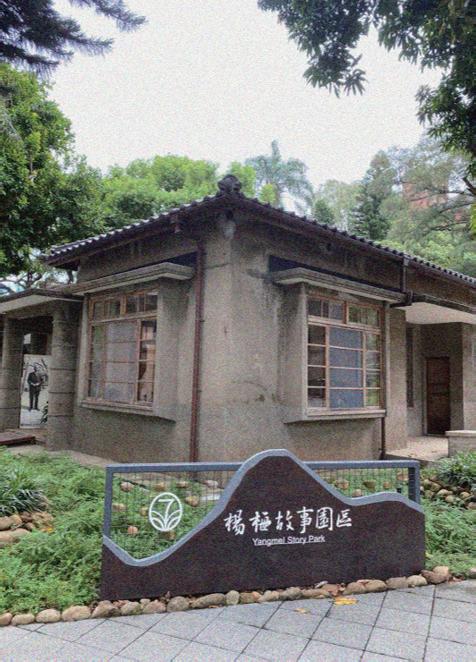

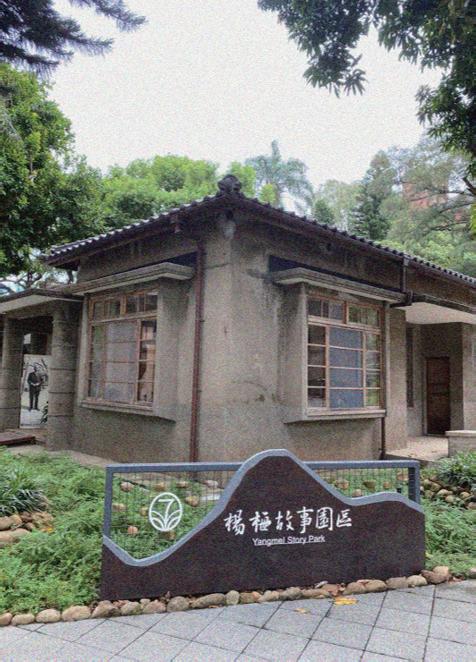

26 · 基 地 分 析 ⁄ 訪 談 資 料 楊梅故事館 | 故 事 館 志 工 楊梅故事館採訪內容 張校長設立了八個國中,都在桃園以南 以前交通不方便,蓋楊梅國中的磚塊都是從新竹買來的,再用火車載到楊 梅車站,再用牛車用拉的,或是叫學生下課去搬磚頭 住埔心的學生,上課規定只能搭火車。 Q:會不會擔心楊梅發展太快? A:城市進步還是要有

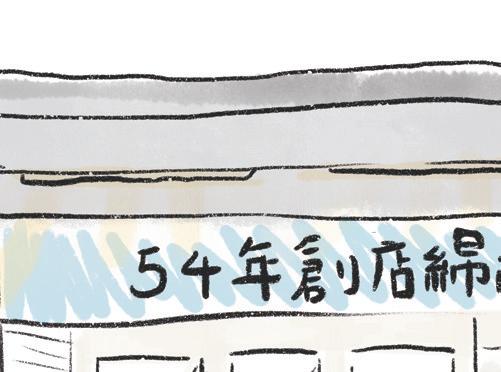

27 楊梅綿綿冰店 | 老 闆 娘 黃 太 太 Q:請問您是本地居民嗎? A:是的,原來是富岡人,後來嫁到楊梅。 Q:請問您待在楊梅多久? A:在20歲嫁過來,現在已有60多歲,孩子也有30歲左右了。 Q:楊梅居民們都很好聊,很大方,與在大城市像台北感覺不一樣 A:現在大城市他們的人都「來匆匆,去匆匆」,就像在平常走路小心的碰撞, 他們的反應都很大,「嘖」一下,好像意思說我來不及道歉一樣,他會先表現 出很不和善的肢體動作。可是,在這鄉下說對不起,都會有反應說沒有關係。 Q:那您剛來楊梅有甚麼特別感覺,還記得當時市場是甚麼樣貌嗎? A:讀書時期會到這前面的(振興)戲院,透過學校辦的活動來這邊看電影, 都看外國片,還有前面也有一家戲院叫金華戲院,比較早就拆掉了,而這邊對 面的在我20多歲時就拆掉了,算起來應該拆掉也有2、30年多

28 · 基 地 分 析 ⁄ Q:那有遇到會說感覺到這裡很有「人情味」的客人嗎? A:最近有遇到是小時候住楊梅的客人,回來有類似尋鄉之旅,想要回味以前記 憶中的味道,就想到以前這的冰店,想看看這家店還沒有在經營,沒想到還有在 經營,他們都非常驚訝,他們都說除了戲院變大樓,車站也有些改變之後,其他 好像都沒甚麼改變。還有一些移民到國外,但會在固定時間回來,會看看這個冰 店是不是還在。以前聽說這邊都還是很風光的,但當我嫁過來的時候,這條街就 好像開始落末的感覺,剩下的記憶,就沒什麼改變。還有,老一輩的人都續漸凋 零了,很多東西「連結」那些,大家都漸漸不那麼重視了。我們這一代還有保留着, 現在大家都是各顧各的生活圈,不像以前那樣了。現在的年青人都不需要考慮到 三代同堂,可能都不生了,感覺有一個房間、一個衛浴、一個廚房,20坪就夠了, 但對我們來說,會沒辦法接受。 楊梅綿綿冰店 | 老 闆 娘 黃 太 太 訪 談 資 料

29 A:我們自己生活圈很窄,也沒有需要到有甚麼發展,楊梅的基礎建 設其實都做得很好,交通也很方便,年紀大了其實也不要太大的改 變,也不喜歡換地方住,會不習慣。聽以前公公講,老人家家70多 歲被接去美國住,住不到一個月就回來了,因為他就是在楊梅土生土 長,不管怎樣發展,楊梅這塊地對他來說就是安全感,有老同學可以 聊天,住市場大家都認識,有熟悉感。而且,老人家最喜歡就是有人 問候,像後面那棟有一位婆婆,平時很常看到就會去關心一下,問候 一句話,她就已經好高興了,會講說連子女都沒有那麼關心,當老家 人孤單的時候,其實就想要有人關心他一下。

年輕族群/不常待在楊梅的18歲學生

Q:楊梅是一個有活動大家都會想參加的社區 嗎? A:不會到所有人都想參加,但是一定有人想玩 玩看,因為這裡大部分的居民都喜歡在自己家 附近晃來晃去,到處聊天。

Q:你回來的時候會想去楊梅的哪裡?或是如

30 · 基 地 分 析 ⁄ 金山五金行 | 光 華 街 居 民

訪 談 資 料

果是帶朋友回來的時候會想帶他們去哪裡? A:我會帶朋友去逛我家旁邊的市場 Q:楊梅有超級多的活動,天幕音樂會、楊梅運 動會...等,有參與過任何活動嗎? A:還是其實我沒有待在楊梅我不知道?我都 沒有聽過 Q:如果今天有一個作文題目是「家鄉的記憶」 的話,你會怎麼形容、描述這個地方? A:我會寫 菜市場的聲音、星期六會有爆米的 聲音....

31 中年族群/在地長大的50歲大學教授 :這裡很多都是老楊梅國小畢業的,楊梅這裡很多都是客家人,所以大家很注重客 家文化的傳統,例如:晴耕雨讀、這個文化是客家人的文化,晴天時耕田,下雨時 讀書。另一個是惜字樓,惜字亭,以前如果把有寫字的東西放在椅子上會被罵,這 樣的行為是不愛惜文字的,以前有敬字亭可以燒用不到但是上面有文字的書,不能 拿到廟裡燒,目前最近龍潭有惜字亭。 :另外每個姓氏都有一個堂號,例如林家叫西河堂... :飲水思源,慎終追源,客家人都會有這樣對祖先的尊重,所以一般來說客家文化 保留會比較好,不過有好有壞,保留的好就進步得比較慢。

熱鬧背後的,卻埋藏着淡淡的憂傷。 以前 楊梅市場從一口井到一整個街區,大通小巷擠滿人現在 市場周圍的街屋,現今大多是獨居年長者,青年一代也脫離 原生家庭、自力更生。 即將消失的記憶 已拆掉的楊梅戲院、僅存的人情味、正在沒落的市場, 這些珍貴的記憶,若無人繼續傳承下去,便會是即將消 失的記憶。

曾經的繁榮,往事已非。

32 · 分 析 / 基 地 與 議

題

33 對通勤族來說... 家,只是一個方便通勤的住所 嗎 ? 楊 梅 新竹 台北

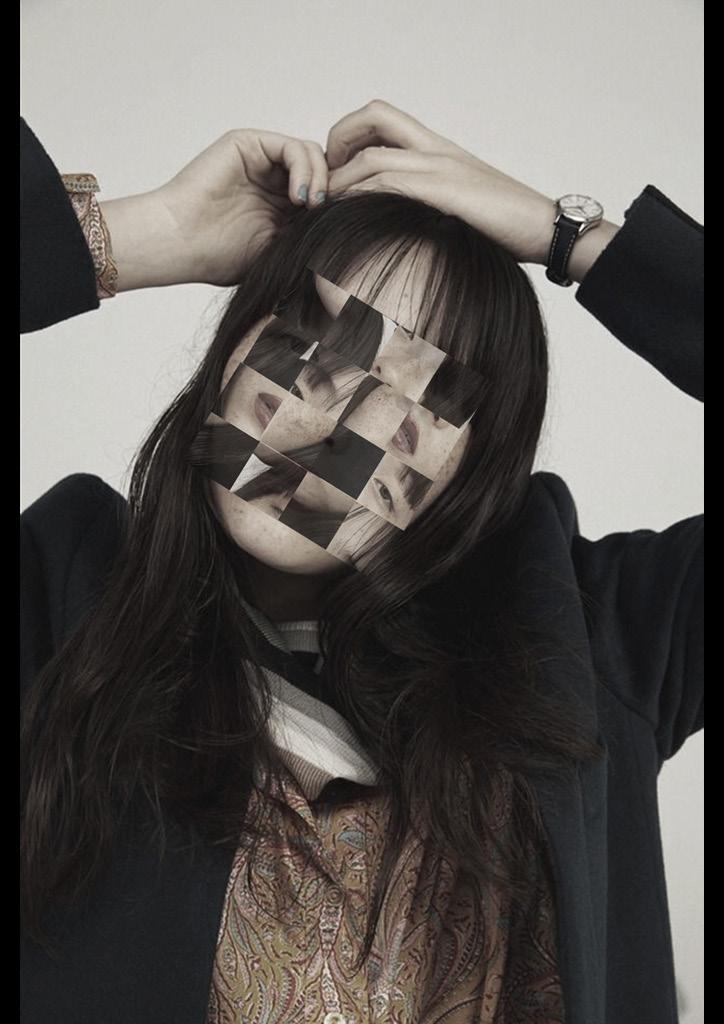

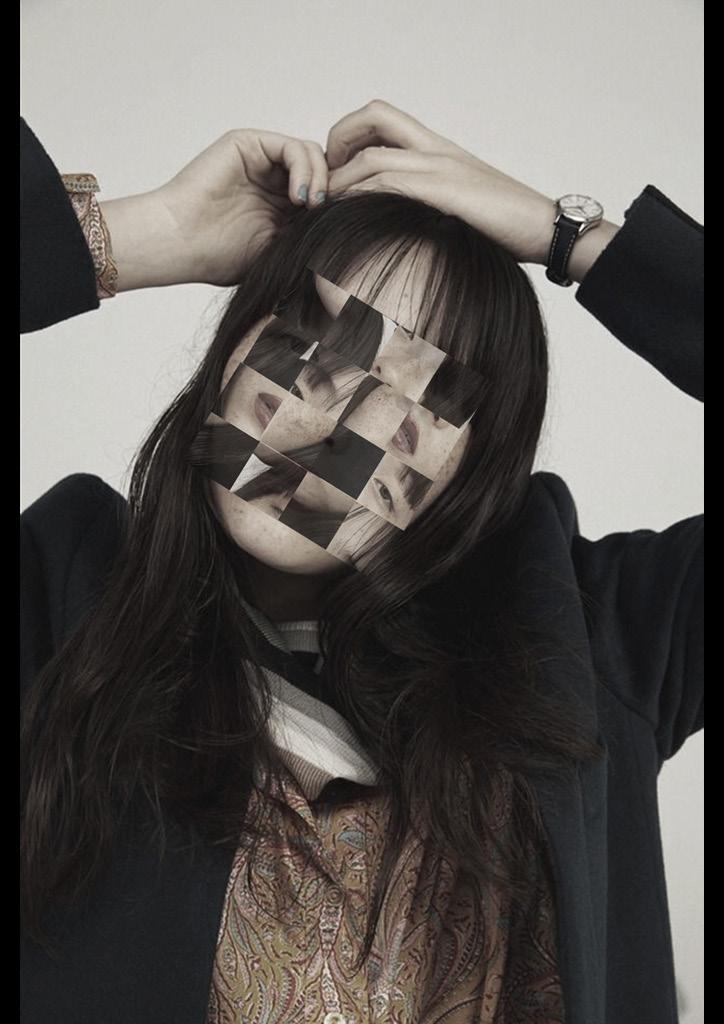

34 · 分 析 / 基 地 與 議 題 反思-被遺忘的自己 -急促的生活使我們產生孤獨感 我們是否正在步入無緣社會?

35 議題探討 在這個資訊量混亂的世代每個人都逐漸成為一個個獨立的個 體,世代之間的連結越來越破碎。而世代共同記憶因此減少,引起 了世代隔閡。 「寧靜的危機」

36 · 議 題 分 析 ⁄ • 工作機會少 • 忙碌通勤工作 定點流動、快速 問題 關係 行為改善 參與地方活動,建立人際關係 人的關係(直接) 青年、通勤族 - 年長者 如何變好? 市場溫情 價值 看見地方價值、青年回流 缺乏在地認同

37 • 價值差異 • 文化刺激較弱 封閉、慢步調 參與地方活動,建立人際關係 與鄰居互動、交流 老人、孩童 代間學習 看見地方價值、青年回流 相輔相成、三代的橋樑 隔代教養

台灣人口減少,人口戶數卻增加 獨居者增加

- 老年人口居住宅數較10年前翻倍成長

- 僅一名老人獨居的宅數高達76.07 %。

-94萬長者長年感受孤獨。

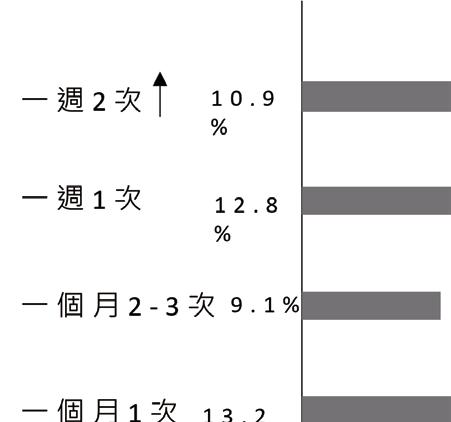

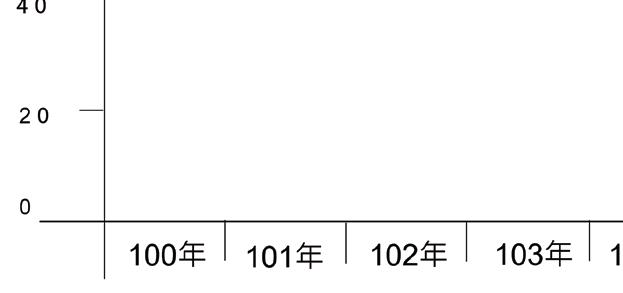

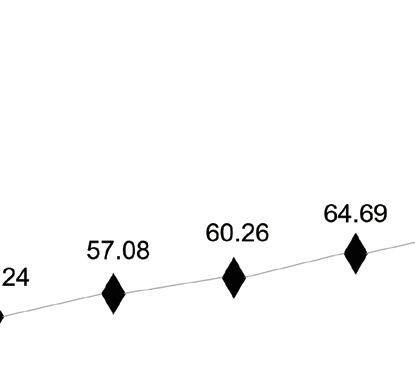

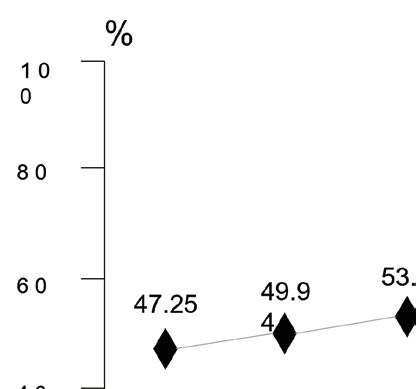

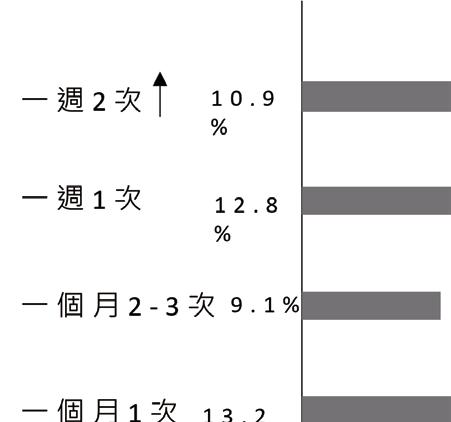

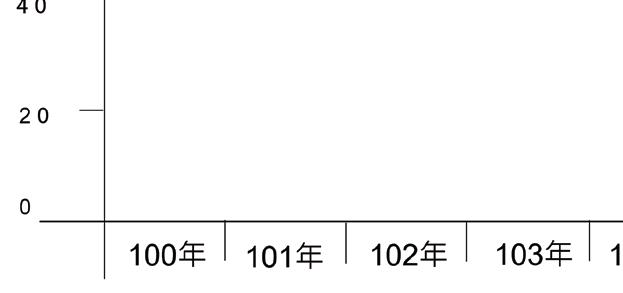

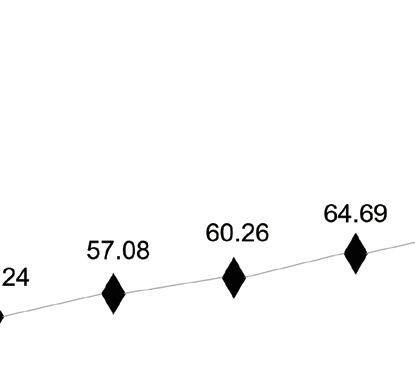

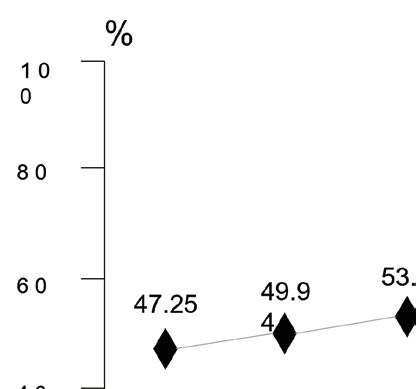

38 · 議 題 分 析 ⁄ 楊梅區歷年老化指數 過去一年與不同住的親人朋友聚會情形

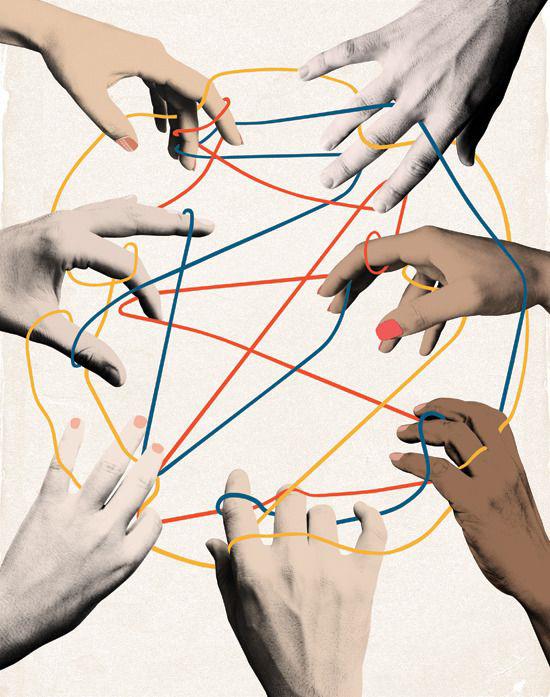

資 料 數 據 根據美國國家科學院(National Academy of Sciences) 在 2012 年的研究顯示 「社交上的隔離與孤獨感,將會增加老年人的死亡率」 通勤/居民(獨居老人/本地年輕人)的關係建立和融合

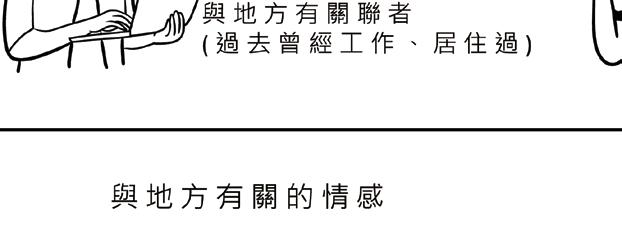

39 關係人口這一個關鍵字「有交流以上、定居未滿」之意,也就是在地方 人口減少、高齡少子化時代,對地方事務「有關心也有關係」的人。 如何改變人與地的情感連結? :成為地方的關係人口

40 · 議 題 分 析 ⁄ 是誰缺席了市場的參與...? 血緣關係-子女 地緣關係-下一代的人們 許多站在家門口向外望的人們, 背後乘載著滿滿的孤獨, 有的 期待著,有的 等待著... 這裡,未來的記憶會是甚麼?

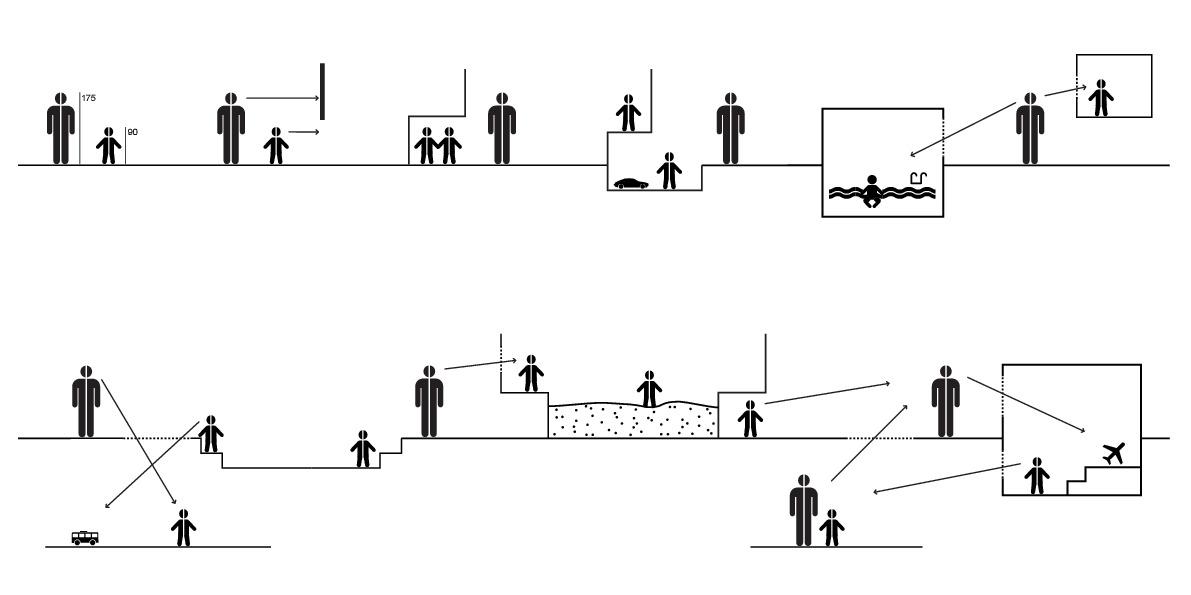

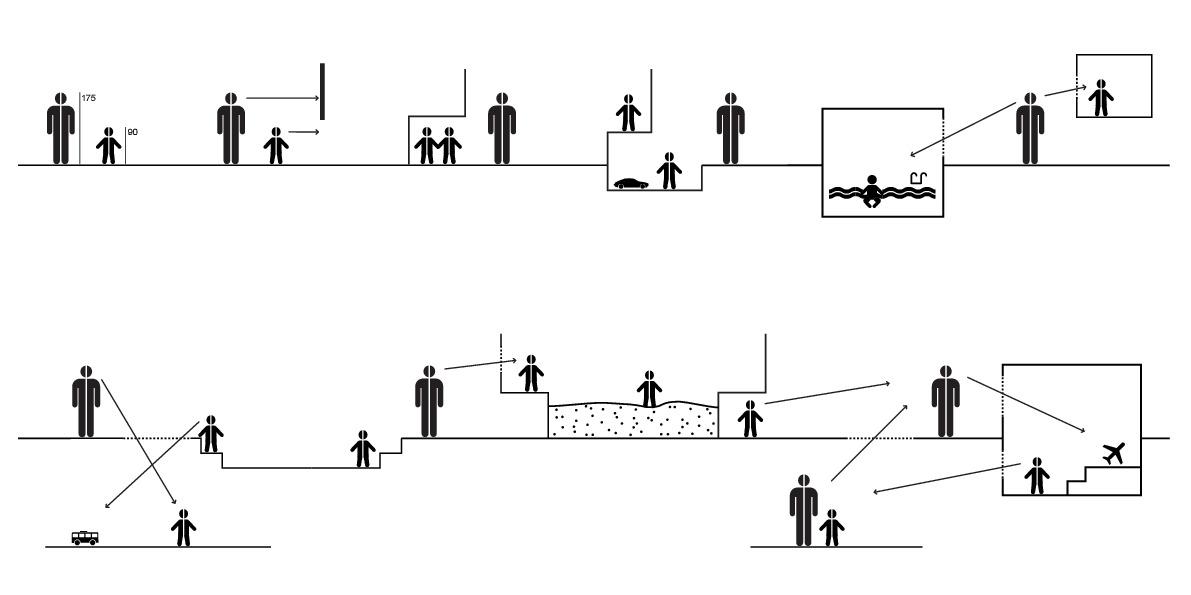

41 設計目的 舊時代與新時代-解決世代隔閡問題 人與人的互動-增加新的記憶 人與空間-營造地方認同 地方創生-青銀共學、青年返鄉 我們將所感受的,化為在地的能量 再次建立與人之間的情感連結 互動與相處|深刻感受 共同的社交空間 ↓ · 空 間 發 展 / 所以...

私有,分享使用權

現在/ 看見的,想保留的。 -楊梅的溫情、親切的人情味 未來/ 如何延續? -建立人與人之間交流的公共空間 向社區的開放以及交流,藉由市場開啟「話閘子」, 互相認識交流以及學習,建立社區人際關係。

42 · 空 間 發 展 /

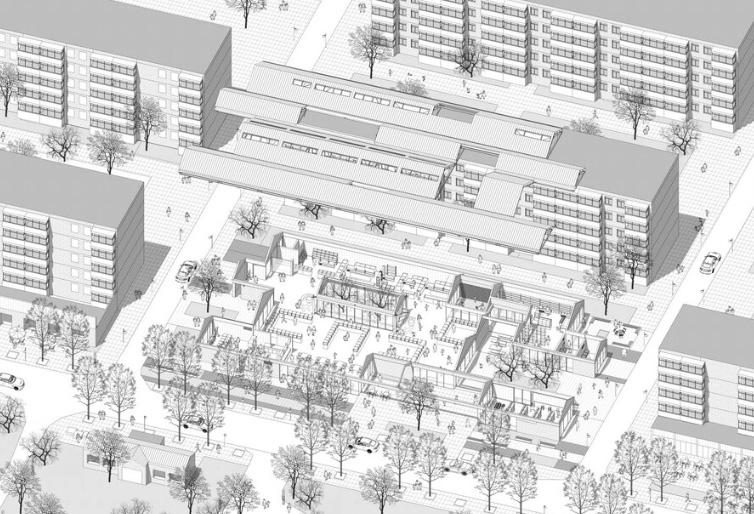

43 案例分析 眾人皆知的松山菸廠、近期發展的新富町,都是地方創生成功的例子。 -日本東京「SHIBAURA HOUSE」 -大屋頂下的庭院市場 -波士頓公共市場/建築 動線 共用空間 與地區親近 通透 地方創生 場域利用 手法 視野 市場 社區感 老屋活化地方創生 私有,分享使用權

44 · 空 間 發 展 / 外食、晚餐只需方便? 外食|通勤族、攤販 忙於工作,求快長期外食 缺乏健康,下班後的晚餐是犒賞自己一天 的辛苦 共食|成為「飯友」 外食也可以感受到阿婆的溫情在忙碌一天 後吃上一頓家常菜 也因吃而相聚,認識彼此 市場攤販福利-空檔時間中享食、飲 青壯年 粄食文化 文化傳遞|楊梅的客家文化 除了楊梅的特色產業 在楊梅市場中有在地食材、 也有他們的好客之道 楊梅在地市集 如何建立世代連結..? 兒童 ? 楊梅第一市場

45 如何建立世代連結..? 經驗交流 市場老熟客|從各家帶回自家 提供在地食材與經驗交流 攤販之間的交流 共同料理|從自家帶給大家 自家的料理分享給大家 學習挑選食材的學問、料理上的知識 共享在地家常菜 家族食譜 伴食共煮|老幼共煮 不同家的主廚各有各風味,透過共煮食譜傳承, 在過程中涵養珍惜食物的教育意義,餐桌的品格 培養。 老幼共學|代間學習 聚集共識者,老幼互相學習,發揮所長 課輔學習之外的興趣培育 翻轉對隔代教育及照顧的隱憂 年長者 兒童 攤販 楊梅第一市場

46 · 議 題 分 析 ⁄ 建立社區共享空間,成為串聯居民的場所 -讓廚房成為「所有人」的日常 獨居增加、老舊住宅、高齡社會、少子化,試著在地區建立 起更多互動,讓彼此成為「沒有血緣,但有關係」的楊梅。

47

48 · 議 題 分 析 ⁄ Teaching Kitchen 波士頓公共市場 Manduca Market Breeze Market 教 學 / 交 流 X 味 道 X 穿 透

49 從食材轉化成料理 動線引導,串聯空間 增加空間之間的交流與對話 視線的穿透 料理的底蘊,讓香味擴散 對外開放 空間與外部環境的串聯 入口的引導 共學廚房 空間行為 -教學與交流 -親子活動 -自由料理

50 · 議 題 分 析 ⁄

21cake 聚 集 X 聚 焦

Courtyard Market under the Big Roof

51 共享食堂 空間行為 -休閒交流 -共餐 -團體活動 組合與分解 自由組合 小至大的團體單元組合 增加空間的互動感 引入自然光線 光線的引入讓空間更曠 闊明亮 以此讓空間成為聚集點

52 · 議 題 分 析 ⁄ CODE Works with Refugees to Create PLUG-IN Collective Space for the Dutch Embassy in Berlin 半 開 放 X 動 靜 切 換

動 靜

共學教室/休閒室 空間行為 -多元化親子活動 -展覽活動 -老幼共學課程 -休閒/休息

半開放|邊界糢糊 保留建築原始架構 以半通透隔間 糢糊空間之間的邊界

動與靜|可移動式

活動 休閒/休息

空間使用的靈活性 自由切換動靜態活動空間

53

54 · 基 地 分 析 ⁄ 德裔心理學家艾瑞克森( -「心理社會發展論」 代間其實存在著同質性,同時能「互通有 無」,因此代間學習,或許是重建長者價 值,同時消彌隔代鴻溝的方式。 年 輕 世 代 老 年 世 代 互 動 / 學 習 提升個人及社會利益 雙方在學校、社區或工作場所等情境中, 交換價值、資源、傳統,並相互鼓勵與關心。 代間學習 • 心智功能逐漸退化 > 像孩子,真誠、 固執且都渴望被注 意和被愛 • 喜歡重複性的話題 • 喜歡重複性的遊戲 • 做出一些不合常理 的舉動吸引他人的 注意 代間教育 (重要的非正式教育)

55 經國內外研究證實,目前高齡化、少子 化的方法之一 老幼共學使他們相輔相成,也是三代之 間溝通的橋樑 代間教育的認識 與年長者互動的正確心態和行為 年長者學習如何在人際互動中得到平衡 培養幼年對於生命教育的意義 連結市場,建構多元化的學習平台,也 是老青幼年的溝通平台 德裔心理學家艾瑞克森( Eric H. Erickson ) -「心理社會發展論」 指出 代間其實存在著同質性,同時能「互通有 無」,因此代間學習,或許是重建長者價 值,同時消彌隔代鴻溝的方式。 提升個人及社會利益

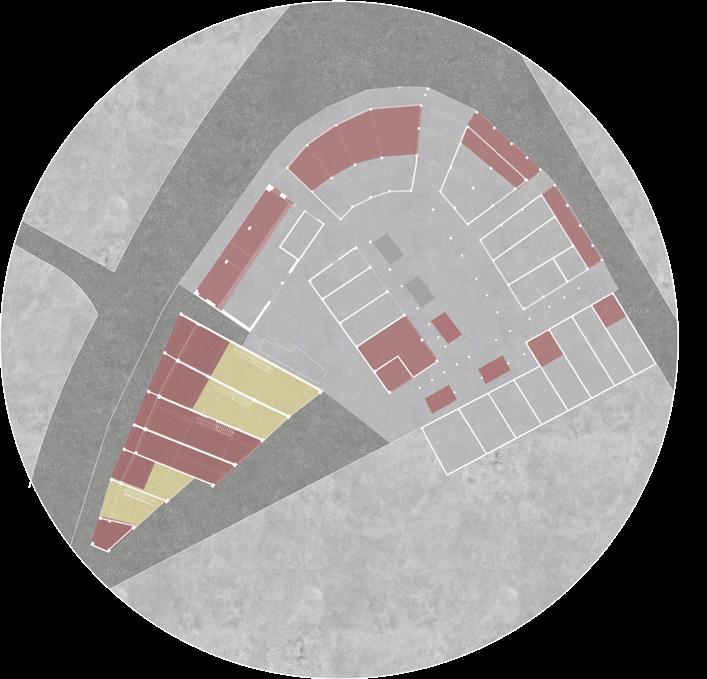

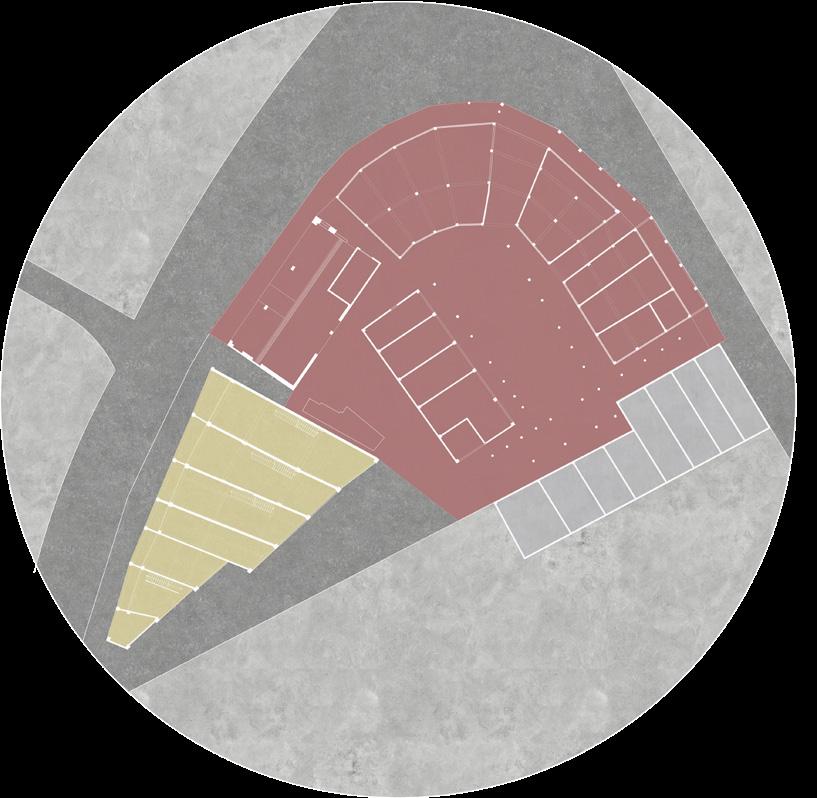

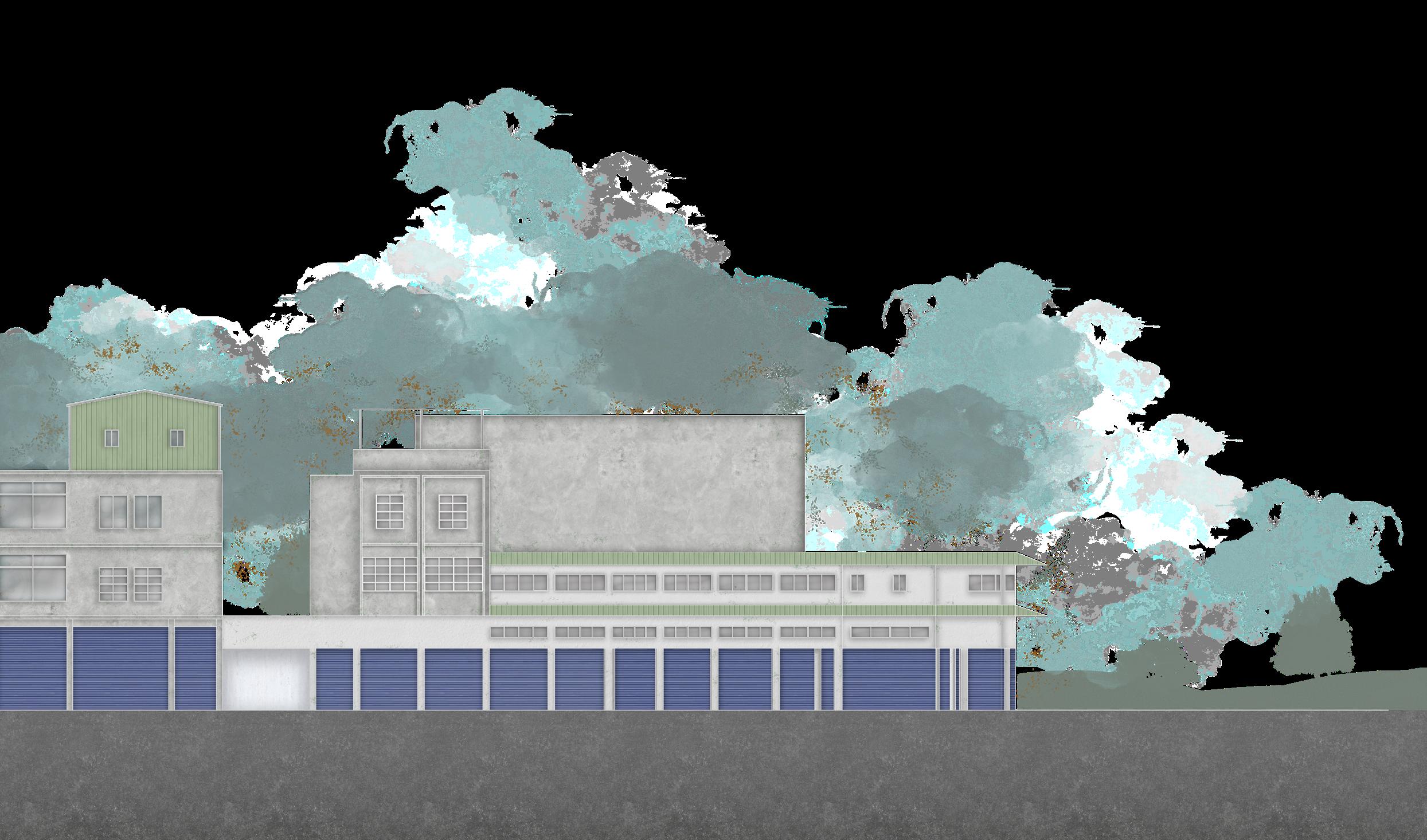

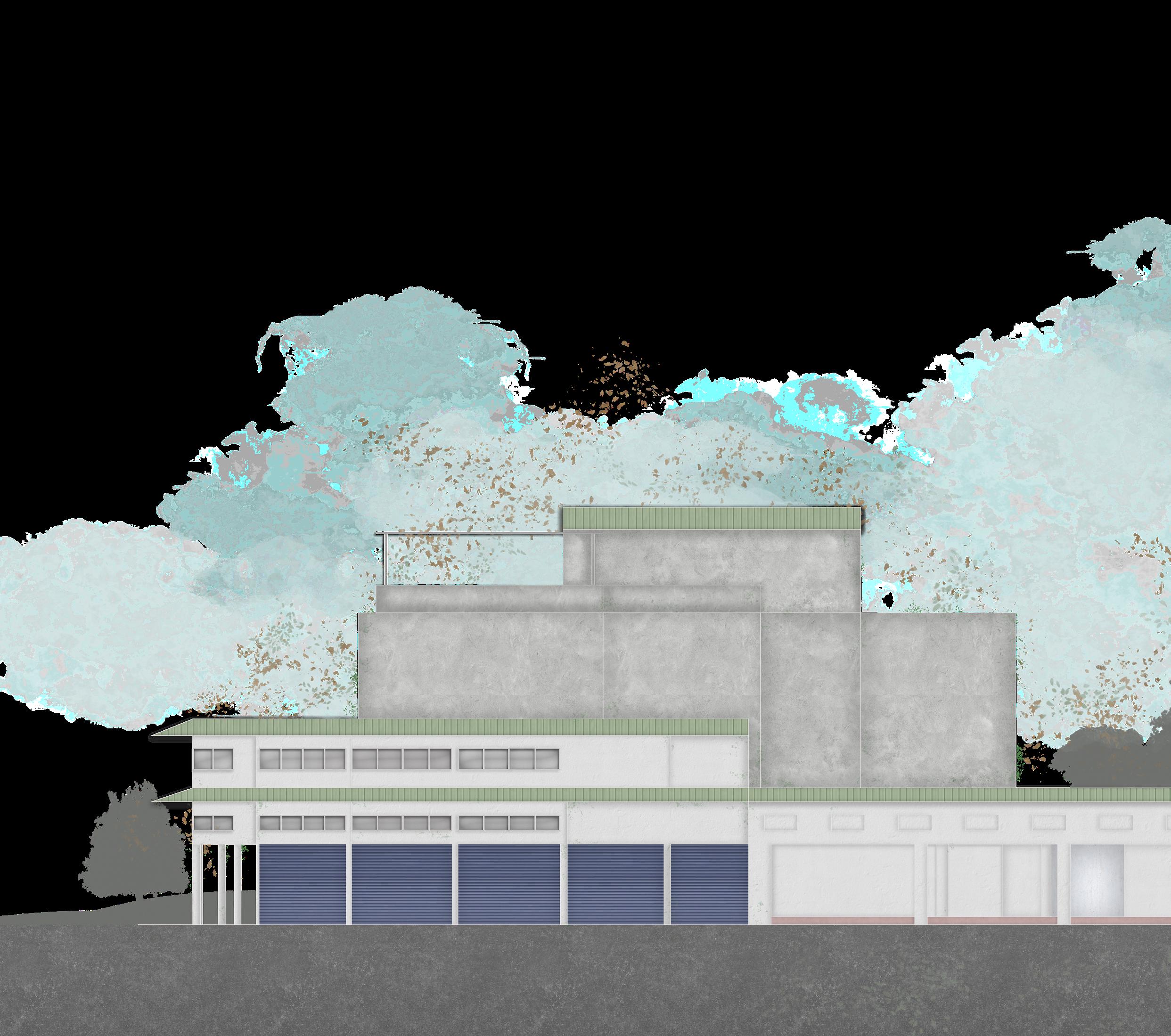

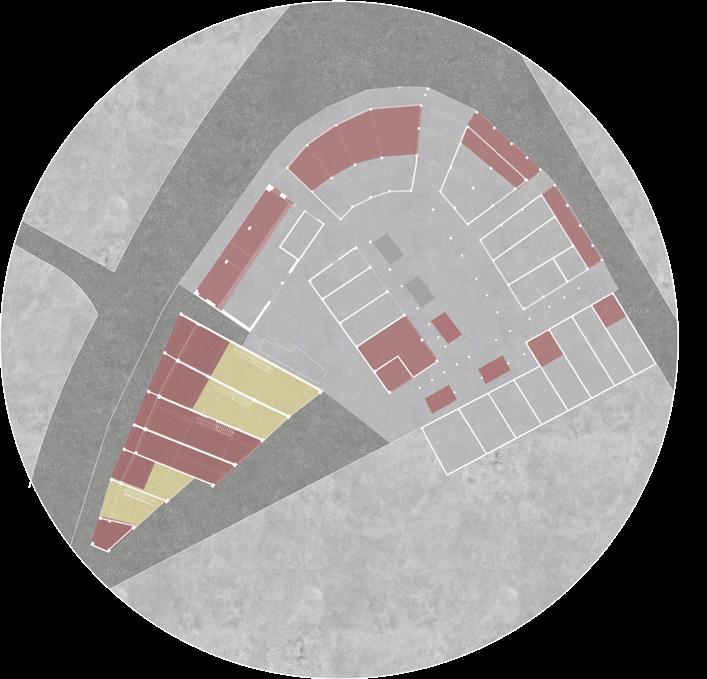

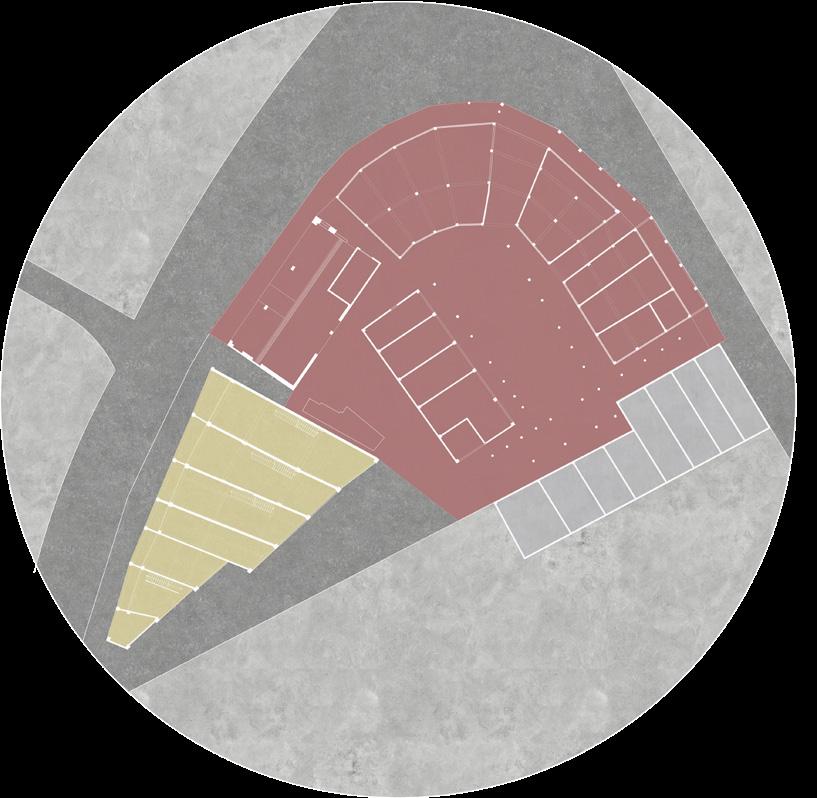

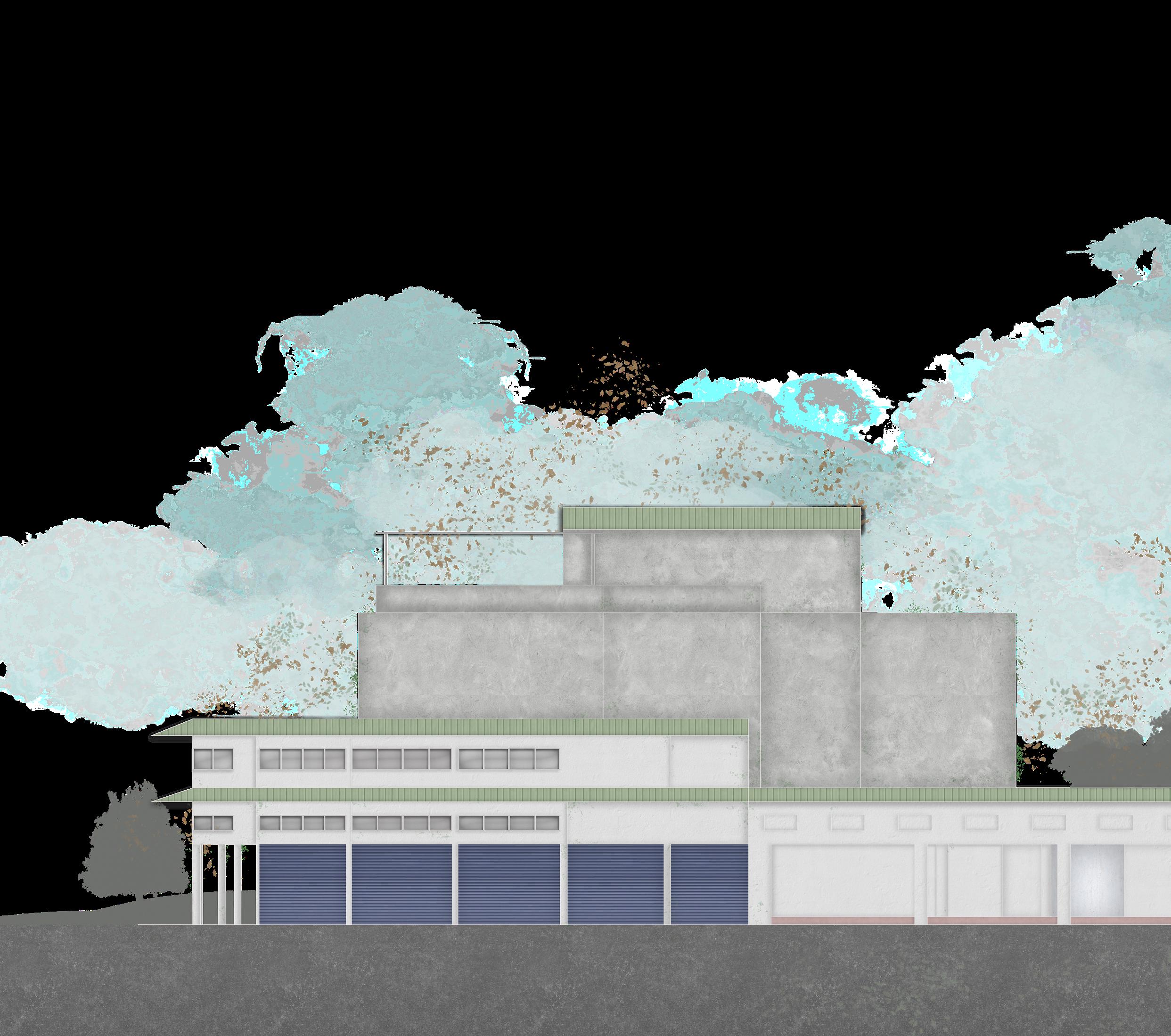

▲ 一樓平面圖

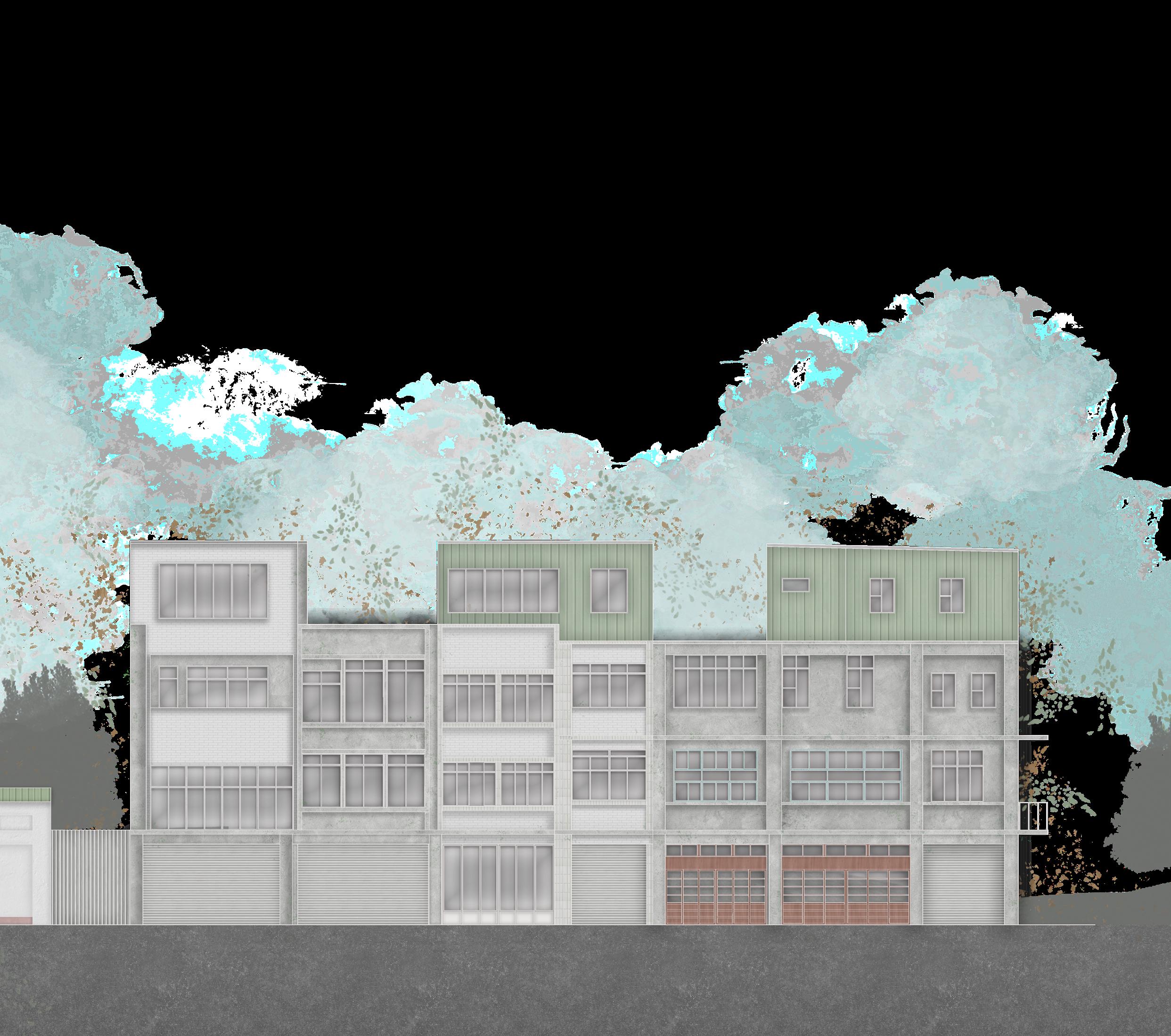

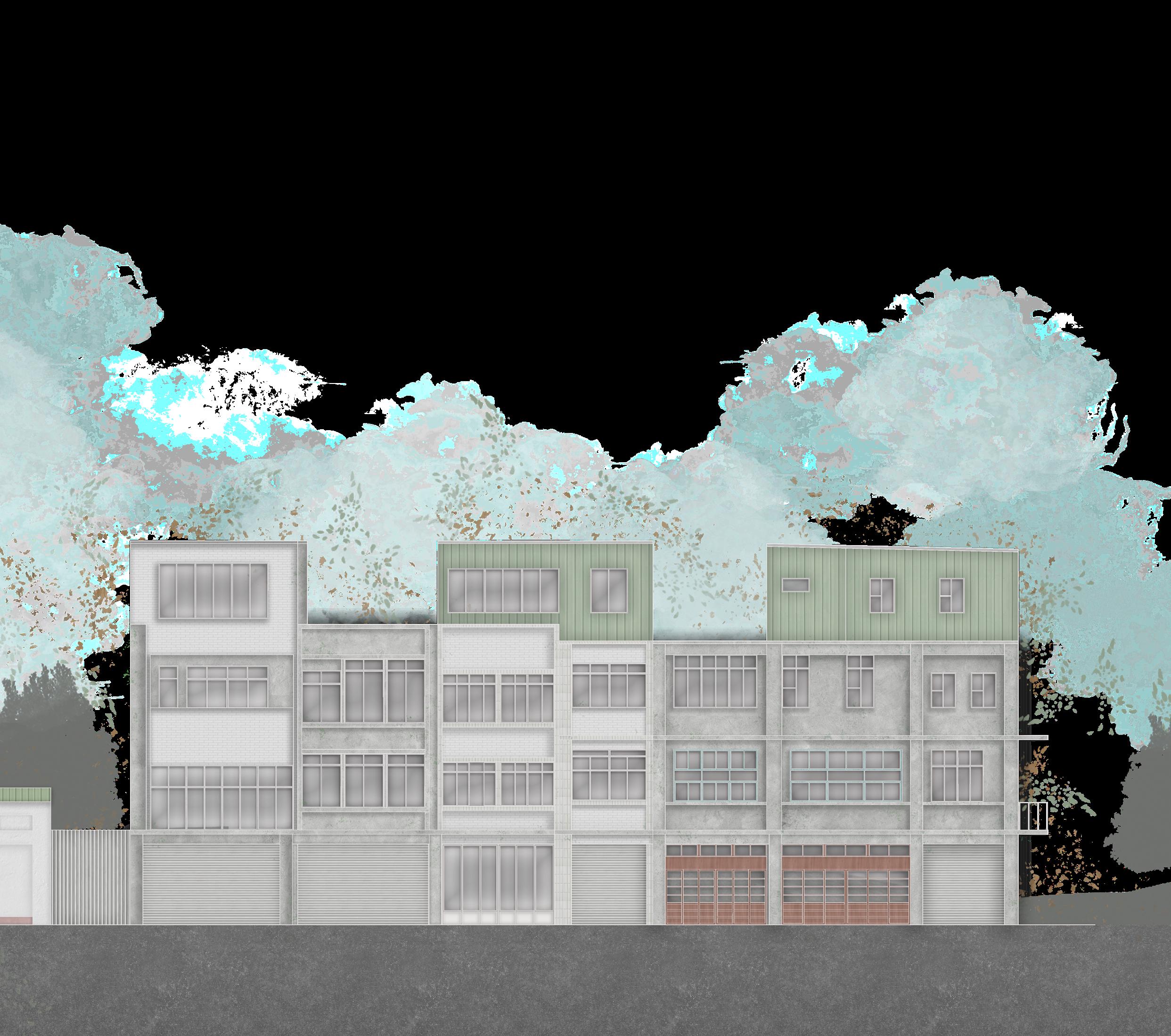

三角樓: 1F 95坪 2F 108坪 3F 108坪 4F 72坪

第一市場: 1F 416坪 2F 13坪

基地範圍

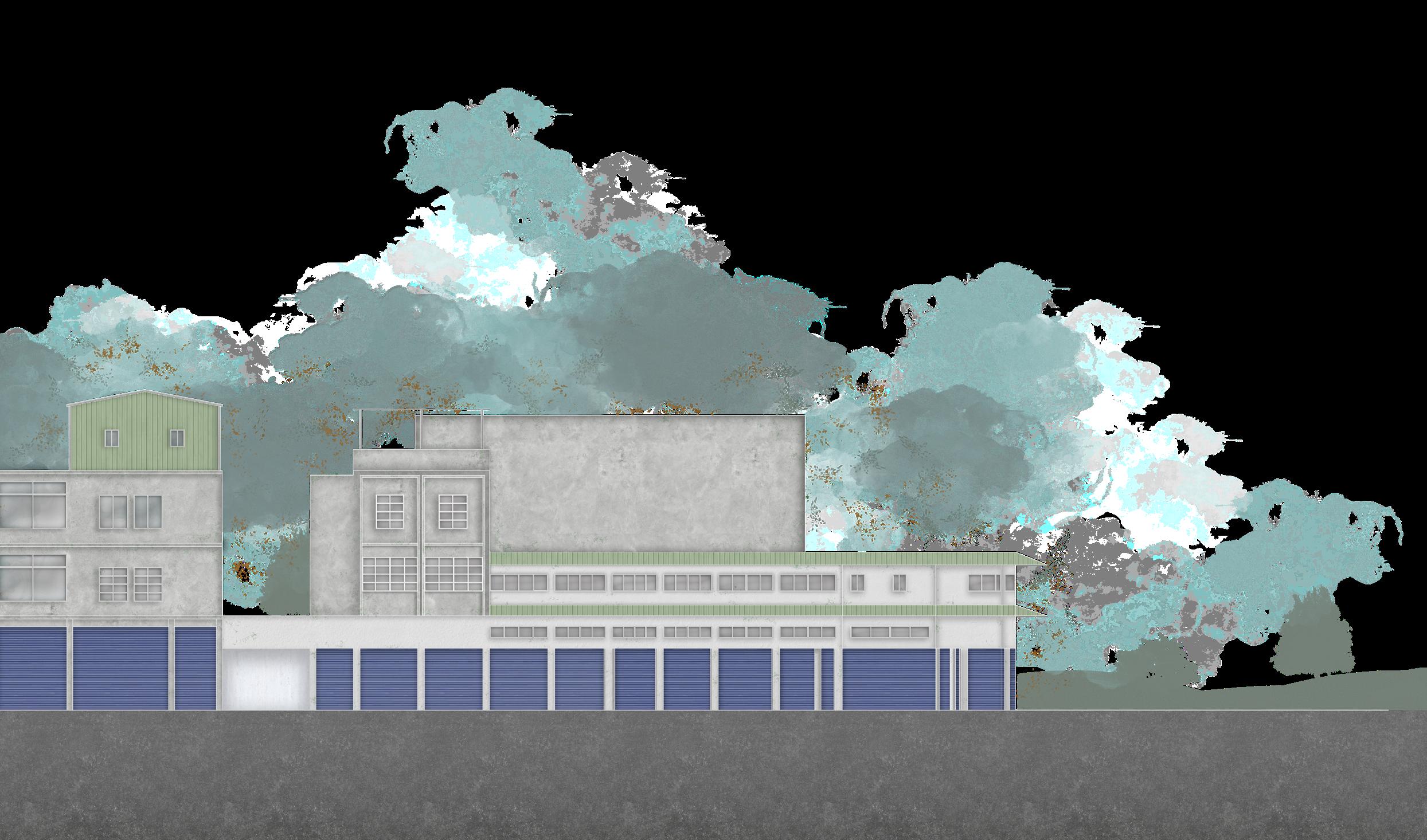

▲ 外觀短向立面圖

· 空 間 發 展 / 基 地 圖 說

▲ 四樓平面圖 ▲ 外觀長向立面圖

60 · 空 間 發 展 / 空間泡泡圖 共學教室 客廳 休憩空間 成果展 示區 就業辦 公室 多功能 空間 老幼 教室 電腦… 相關空間、開放式 短期活動(流動)、半開放 長期空間、室內(需調整) 運動… 閱讀室

61 共學廚房 共享 食堂 文化 市集 熱食販 賣區 粄食 攤販 客廳/ 休憩空間 座位區 舞台/ 演講… 文創 空間 茶席 市場

62 · 空 間 手 法 / 北京家盒子 / Crossboundaries -兩種不同的空間尺度:兒童尺度和家長尺度 -利用拱形增加空間的節奏感 -半開放空間,透過不同小窗視線交流(小孩專 注、大人的視線觀察) 案例參考 • 保留原有空間層次 • 利用周邊房子的特性,將其融入當地建築 • 提供室外、半室外、室內環境,使市場成為「環境」 老年活動空間 多功能活動廳 老年餐桌 會客室 理髮廳 便民服務區 Courtyard Market under the Big Roof / BIAD

63

/ 手法 -以「聚集」為空間目的 量體分割-用人流、車流動線 保留部分建築物 「圓弧」- 詮釋空間中的流動、(食物的流動…) 人流 車流

空間發展

期 末 評 圖 企 劃 書