FONDATION VALENTINY

Valentiny Foundation

Fondation Valentiny

Location: Remerschen (Luxembourg)

Year: 2015–2016

KLAUS HARTMANN

FONDATION VALENTINY

Location: Remerschen (Luxembourg)

Year: 2015–2016

KLAUS HARTMANN

Considerations on Utility, Freedom, and Creativity to mark the Opening of the Valentiny Foundation on October 12th, 2016

Erwägungen zu Nutzen, Freiheit und Kreativität anlässlich der Eröffnung der Valentiny Foundation am 12. Oktober 2016

Before the Romantic age of the 19th century there was no art. In any case, no works of art according to a strict, modern understanding. Formerly, the “arts” were – from Aristotle to Leibniz – broadly and comprehensively defined and structured, and conceptually coincided with science. The essential, high-quality human achievements were viewed under the perspectives of art. The art of evidence (logica) was just as included as the art of language (grammatica), but so were astronomy and other fields as well. The production of cult objects, on the other hand, tended to be assigned to areas outside of the established arts. What was later referred to as the “seven fine arts” still has the closest relation to what today falls into the sphere of art: painting, sculpture, music, poetry, dance, as well as architecture and elocution.

The benefit of art was beyond question. First of all, works of art were commissioned: by the church, by the nobility, and later by the bourgeoisie, too. Naturally, the benefit was created at any rate once for the client and was extremely diverse. The benefits ranged from pure entertainment to the aestheticization of privileged living conditions; but indoctrination, authority, taste and distinction functions were also intended. And, secondly, art was an expression of craftsmanship and intellectual skill – that is, a quality feature. As such, art offers itself as a proven and thus also as a useful differentiation criterion.

Secondary useful effects are not discussed here – i.e., what we often refer to as “detour profitability.” This usually serves to justify public spending on art and culture, and is actually a politically not insignificant argument in a democratic constitutional state. As important as this detour profitability may be for hoteliers or hairdressers, it has little to do with art.

In the wake of the French Revolution and the Enlightenment, a new image of man developed and along with it a society that

Vor dem Zeitalter der Romantik im 19. Jahrhundert gab es keine Kunst. Jedenfalls keine Kunstwerke nach einem strengen heutigen Verständnis. Die „Künste“ wurden ehedem – von Aristoteles bis Leibniz – weit und umfassend definiert und strukturiert und fielen begrifflich mit der Wissenschaft zusammen. Die wesentlichen, qualitativ hochwertigen menschlichen Leistungen wurden unter Kunst-Aspekten betrachtet. Die Beweiskunst (Logica) war genauso darunter wie die Sprachkunst (Grammatica) aber auch die Astronomie und andere mehr. Das Verfertigen von Kultgegenständen hingegen wurde eher den Bereichen außerhalb der etablierten Künste zugeordnet. Was dann später als die „sieben schönen Künste“ bezeichnet wurde, hat noch den engsten Bezug zu dem, was heute in die Sphäre der Kunst fällt: Malerei, Bildhauerei, Musik, Dichtung, Tanz sowie Architektur und Rhetorik.

Der Nutzen der Kunst stand außer Frage. Zum Ersten wurden Kunstwerke in Auftrag gegeben: von der Kirche, vom Adel, später dann auch vom Bürgertum. Die Nutzenstiftung erfolgte somit selbstredend jedenfalls einmal beim Auftraggeber und war äußerst vielfältig. Von der reinen Unterhaltung bis hin zur Ästhetisierung privilegierter Lebensumstände reichte der Nutzen; aber auch Belehrungs-, Autoritäts- sowie Geschmacks- und Distinktionsfunktionen wurden bezweckt. Und zweitens war die Kunst Ausdruck von handwerklicher und intellektueller Könnerschaft –also ein Qualitätsmerkmal. Als ein solches bietet sich die Kunst als ein probates und damit auch als ein nützliches Abgrenzungskriterium an.

Sekundäre Nutzeffekte werden hier nicht weiter behandelt – also das, was wir oft als „Umweg-Rentabilität“ bezeichnen. Diese dient meist der Rechtfertigung öffentlicher Ausgaben für Kunst und Kultur und ist im demokratischen Rechtsstaat tatsächlich ein politisch nicht unwesentliches Argument. So wichtig diese UmwegRentabilitäten für Hoteliers oder auch für Friseure sein mögen, unmittelbar mit der Kunst haben sie aber doch eher wenig zu tun.

was increasingly becoming freer. The scores with the Ancien Régime were settled and its luxurious lifestyle denounced. This world also corresponded to the ancient art of the courts and the church. Philosophically, a new concept of art emerged. The work of art is not compulsorily intended for use in a freer society. Immanuel Kant defines the work of art as “purposiveness without a purpose” to which no beneficial applications can be ascribed – for example, no representational benefit either. So it does not have to be of immediate benefit. As a result, art was born for its own sake: as “ars gratia artis” or “l’art pour l’art.”

The novelist and aesthete Karl Philipp Moritz, nearly forgotten today, traced an arc from utility to beauty. For him, the social or the individual benefit does not necessarily belong to art. However, in this context, beauty is not a deliberately created effect of a work of art – in a sense as a product with “beauty benefits” – but beauty is merely an accompanying feeling that can just be felt. Whatever that may really also be. We will see that besides the elimination of the usefulness of art, in the further course of history we will also lose beauty.

These new thoughts and feelings were clearly expressed by the Romantic poets. We can read about this from the German philosopher Rüdiger Safranski, who published a grandiose book in 2007: Romanticism – A German Affair. In it, the wandering artist Franz Sternbald is quoted from Ludwig Tieck’s novel Franz Sternbalds Wanderungen:

“Must it all come down to eating, drinking and clothing? […] the truly high must not be of use; this usefulness is quite alien to its divine nature and to demand it is to de-ennoble the sublimity and to be degraded to the common needs of humanity.”1

So much for the Romantic artist. The “truly high” as well as the “sublime”, i.e., the “exaltation,” are to be found in this short text sequence and they are among the central metaphors of Romanticism; just like “the noble” or “edification.”

Novalis illustrates this exaltation particularly well: “Insofar as I give a higher meaning to what is commonplace, and a mysterious appearance to what is ordinary, the dignity of the unknown to what is known, a semblance of infinity to what is finite, I romanticize it.”2

I would like to repeat the essence of this keynote of Romanticism in mundane words: so I make it “art-ificial.”

The infatuation of the poets also embraced the visual arts. A new art is emerging – with new aesthetic manifestations. Later on, with the sharpness of the art-theoretical retrospect, one even

Im Gefolge der Französischen Revolution und der Aufklärung entwickelte sich ein neues Menschenbild und damit eine immer freier werdende Gesellschaft. Mit dem Ancient Regime wurde abgerechnet und ihr luxuriöser Lebenswandel angeprangert. Dieser Welt entsprach auch die alte Kunst der Höfe und der Kirche. Philosophisch entstand ein neuer Kunstbegriff. Das Kunstwerk wird in einer freieren Gesellschaft nicht zwingend zu einem Gebrauch bestimmt. Immanuel Kant definiert das Kunstwerk als „Zweckmäßigkeit ohne Zweck“, dem keine Nutzenanwendungen zugeordnet werden könne – etwa auch keinen Repräsentations-Nutzen. Es muss also keinen unmittelbaren Nutzen stiften. Im Ergebnis wurde damit die Kunst um ihrer selbst willen geboren: als „ars gratia artis“ oder „l‘art pour l‘art.“

Der heute fast vergessene Romancier und Ästhetiker Karl Philipp Moritz spannte einen Bogen von der Nützlichkeit bis hin zur Schönheit. Für ihn gehört der gesellschaftliche oder auch der individuelle Nutzen nicht notwendig zur Kunst. Allerdings ist auch die Schönheit in diesem Zusammenhang keine gezielt hervorgerufene Wirkung eines Kunstwerks – gewissermaßen als ein Produkt mit „Schönheitsnutzen“ –, sondern die Schönheit sei lediglich ein Begleitgefühl, das bloß empfunden werden kann. Was immer das nun auch wirklich sein mag. Wir werden sehen, dass uns neben dem Entfall des Nutzens der Kunst im weiteren historischen Verlauf auch noch die Schönheit abhandenkommen wird. Bei den romantischen Dichtern kamen diese neuen Gedanken und Gefühle deutlich zum Ausdruck. Wir können das beim deutschen Philosophen Rüdiger Safranski nachlesen, der im Jahre 2007 ein grandioses Buch vorlegte: Romantik – eine deutsche Affäre. Dort wird der wandernde Künstler Franz Sternbald aus dem gleichnamigen Roman von Ludwig Tieck zitiert:

„Muss denn alles auf Essen, Trinken und Kleidung hinauslaufen?

[...] das wahrhaft Hohe darf nicht nützen; dieses Nützlichsein ist seiner göttlichen Natur ganz fremd, und es fordern, heißt, die Erhabenheit entadeln und zu den gemeinen Bedürfnissen der Menschheit herabwürdigen.“1

Soweit der romantische Künstler. Das „wahrhaft Hohe“ und auch das „Erhabene“, also die „Überhöhung“ finden sich in dieser kurzen Textsequenz und sie gehören zu den zentralen Metaphern der Romantik; genauso wie das „Edle“ oder die „Erbauung“.

Novalis illustriert diese Überhöhung besonders treffend:

„Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehn, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so romantisiere ich es.“2

Mit profanen Worten möchte ich die Essenz dieses Grundtons der Romantik wiederholen: so „ver-künstliche“ ich es.

1 Ludwig Tieck, Franz Sternbalds Wanderungen, Berlin: Johann Friedrich Unger, 1798, 388. English translation by Brian Dorsey.

2 Gerhard Schulz (ed.), Novalis Werke, Munich: Verlag C. H. Beck, 2001, 385. English translation quoted in Peter Cochran, “Romanticism” — and Byron Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009, xii.

Die Schwärmerei der Dichter erfasste auch die bildende Kunst. Eine neue Kunst entsteht – mit neuen ästhetischen Ausprägun-

recognizes the one or the other birth of modernism, which heralds itself as a new epoch. The grand Old Masters, on the other hand, are not toppled, but remain on their pedestals; they are simply reinterpreted. The French cultural philosopher and politician André Malraux impressively traces this with a sweeping gesture in his work La Métamorphose des Dieux

The new, pure art no longer needs any function. It rids itself of the utility, but surrounds it with a specific aura. Not in an interdependence, but rather in an indefinable emotional charge in which a pathos can develop splendidly, one that we will talk about later.

The development of art can also be traced as the history of its freedom. At the end of the Middle Ages, the artist emancipated himself/herself as a person. He/She hesitantly began to sign his/ her work. An outrageous act of liberation. Artistry as a profession arises. Commissions regulate the contractual relationships. In spite of all the dependencies that still exist, the artist nonetheless went from being a domestic servant to an individual subject.

For the time being, the artists were still bound to the established theological-political programs which were to be implemented in concert or on the canvas. The great masters of the Renaissance – such as Leonardo or Michelangelo – emancipate themselves into imaginative creators of their own world in which beauty can appear as an end in itself and an ideal of art. But not only beauty – the horrific or even the comical can also be the goal of the creative process. These forms experience a special blossoming in Baroque art.

In the Romantic period, the artist’s freedom is, of course, exalted and idealized by designing the somewhat kitschy images of the social reality of the free, but impoverished artist or of the “misunderstood genius.” Even today we read of supposedly “freelance writers” who, however, can hardly live on their royalties, but who, under these precarious determinants, would produce true, unadulterated art.

The work of art emancipated itself about two hundred years ago. It was only after the Enlightenment that the work of art was given an independent, indeed completely autonomous meaning. It also begins to liberate itself from the respective contemporary style dogma, which until then was accepted without reflection. The result is a plurality of styles and methods that set in like a dynamic spiral and lead to the traditional order of the old art canon losing its power and giving way to increasing confusion.

This claim in art to autonomy and self-regulation, as well as independence from the state, markets, ideologies and religions, increasingly creates a pathos, as the Viennese philosopher Konrad Paul Liessmann stated in his opening speech at the Salzburg Festival in 2016. An almost religious pathos, which can develop well in the previously described aura of art that is liberated from

gen. Später erkennt man darin mit der Schärfe des kunsttheoretischen Rückblicks gar die eine oder andere Geburtsstunde der Moderne, die sich als neue Epoche ankündigt. Die großen alten Meister werden hingegen nicht gestürzt, sondern bleiben auf ihren Podesten stehen; sie werden bloß umgedeutet. Der französische Kulturphilosoph und Politiker André Malraux zeichnet das mit ausgreifender Geste in seinem Werk La Métamorphose des Dieux eindrucksvoll nach.

Die neue reine Kunst bedarf keiner Funktion mehr. Sie entledigt sich des Nutzens, aber es umgibt sie eine spezifische Aura. Nicht in einem Wirkungszusammenhang, sondern eher in einer undefinierbaren Gefühlsaufladung, in der sich prächtig ein Pathos entwickeln kann, von dem wir später noch reden werden.

FREIHEIT UND VORLÄUFIGES ENDE DER KUNST

Die Entwicklung der Kunst kann aber ebenso als die Geschichte ihrer Freiheit nachgezeichnet werden. Am Ende des Mittelalters emanzipierte sich der Künstler als Person. Zaghaft begann er, sein Werk zu signieren. Ein unerhörter Akt der Befreiung. Das Künstlertum als Beruf entsteht. Verträge regeln die Auftragsverhältnisse. Bei allen Abhängigkeiten, die noch weiter bestehen, wurde der Künstler dennoch vom Domestiken zum individuellen Subjekt.

An die etablierten theologisch-politischen Programme, die inhaltlich im Konzert oder auf der Leinwand umzusetzen waren, waren die Künstler vorerst noch gebunden. Die großen Meister der Renaissance – etwa Leonardo oder Michelangelo – emanzipieren sich aber hin zu schöpfenden Kreatoren einer eigenen Welt, in der die Schönheit als Selbstzweck und Kunstideal in Erscheinung treten kann. Aber nicht nur die Schönheit – auch das Entsetzen oder auch das Komische kann Ziel des Schaffensprozesses sein. In der Kunst des Barock erleben diese Ausprägungen besondere Blüten.

In der Romantik wird die Freiheit des Künstlers freilich überhöht und idealisiert, indem die etwas kitschig anmutenden Bilder von der Sozialrealität des freien, aber verarmten Künstlers oder vom „unverstandenen Genie“ entworfen werden. Noch heute lesen wir von angeblich „freien Schriftstellern“, die aber kaum von ihren Tantiemen leben können, aber unter diesen prekären Determinanten die wahre unverfälschte Kunst hervorbrächten.

Das Kunstwerk selbst emanzipierte sich vor etwa 200 Jahren. Erst die Aufklärung misst dem Kunstwerk eine eigenständige, ja völlig autonome Bedeutung zu. Es beginnt sich auch von der jeweiligen zeitgenössischen Stildogmatik zu befreien, die bis dahin unreflektiert akzeptiert wurde. Die Folge ist eine Stil- und Methodenpluralität, die wie eine dynamische Spirale einsetzt und dazu führt, dass die traditionelle Ordnung des alten Kunstkanons ihre Macht verliert und einer zunehmenden Unübersichtlichkeit weicht.

Dieser Anspruch in der Kunst auf Autonomie und Selbstgesetzgebung sowie auf die Unabhängigkeit vom Staat, von Märkten, Ideologien und Religionen lässt zunehmend ein Pathos entstehen, wie dies der Wiener Philosoph Konrad Paul Liessmann bei seiner Eröffnungsrede der Salzburger Festspiele 2016 feststellte. Ein beinahe religiöses Pathos, das sich in der zuvor beschriebenen Aura der

utility, and which continues to this day as a central emotional mood of Romanticism. According to Liessmann, we sense this every time we have the feeling in a successful performance of a symphony or at the sight of a successful sculpture that it is exactly that, for the sake of which it is worth living.

The liberation of art continues steadily. In 20th century modernism, the work of art finally frees itself from itself, so to speak. It comes to an absolute self-referentiality to the point of its own extinction. This was exemplified by Kazimir Malevich’s famous Black Squares, which heralded the end of painting over one hundred years ago; or in John Cage’s composition 4’33” (1952), which does not contain a single note in any of the three movements.

Since the Black Square, however, one has the impression that the end of the panel painting is postulated anew every few years without it being known to have actually died out to this day. On the contrary: annual price records in the art trade and on the auction market, not only for Old Masters, but especially for contemporary painting, indicate a high level of vitality.

In 1985, the art historian Hans Belting opined that modernism did not usher in the end of art, but, at the very least, the end of art history, since the established criteria no longer had the desired effects. But because it went on, postmodernism was invented, and many saw something like a new beginning in it. What influence these academic classifications have on artistic design processes is a separate question that must remain open here.

The modern constitutional state has long since flanked this liberal process with corresponding liberal basic rights and has notified the “freedom of art” as a state guarantee for the unrestricted exercise of art in its constitutional documents. However, this protection against state interference is often misunderstood and a constitutional right to guarantee a state art and cultural infrastructure, threatened by new dependencies and lacks of freedom, is erroneously derived from it.

As an interim conclusion, it can be said that there is much to suggest that art in the 20th century – that is, in the so-called modernist era – has actually reached its tentative end in terms of art theory. The last path began with Romantic liberation, first from utility, then from beauty and, finally, the complete self-dissolution of the work of art took place.

In spite of that, art is naturally still being produced. Pictures are being painted, operas are being composed, new techniques such as photography were introduced and completely new developments such as video and internet technologies found expression in artistic design concepts.

nutzbefreiten Kunst gut entwickeln kann und nachgerade als eine zentrale Gefühlsstimmung der Romantik bis heute anhält. Nach Liessmann spüren wir das jedes Mal, wenn wir in einer gelungenen Aufführung, etwa einer Symphonie, oder angesichts einer geglückten Skulptur das Gefühl haben, dass es genau das ist, um dessentwillen es sich zu leben lohnt.

Die Befreiung der Kunst schreitet stetig weiter fort. In der Moderne des 20. Jahrhunderts befreit sich schließlich das Kunstwerk gewissermaßen von sich selbst. Es kommt zur absoluten Selbst-Referenzialität bis hin zur eigenen Auslöschung. Das zeigte sich exemplarisch etwa bei den berühmten Schwarzen Quadraten von Kasimir Malewitsch, die bereits vor über 100 Jahren das Ende der Malerei einläuteten; oder bei der Komposition 4‘ 33‘‘ von John Cage (1952), bei der in allen drei Sätzen kein einziger Ton vorgegeben wird.

Seit dem Schwarzen Quadrat hat man allerdings den Eindruck, dass das Ende des Tafelbilds mindestens alle paar Jahre neuerlich postuliert wird, ohne dass es bekanntlich bis heute tatsächlich ausgestorben wäre. Im Gegenteil: alljährliche Preisrekorde im Kunsthandel und auf dem Auktionsmarkt, nicht nur für die altmeisterliche, sondern insbesondere auch für die zeitgenössische Malerei, deuten auf eine hohe Vitalität hin.

Im Jahre 1985 meinte der Kunsthistoriker Hans Belting, dass mit der Moderne zwar nicht das Ende der Kunst, allerdings zumindest das Ende der Kunstgeschichte eingeleitet wurde, weil die etablierten Kriterien nicht mehr verfingen. Weil es aber dennoch weiterging, wurde die Postmoderne erfunden, in der viele so etwas wie einen neuen Anfang sahen. Welchen Einfluss diese akademischen Klassifizierungen auf künstlerische Gestaltungsprozesse haben, ist eine eigene Frage, die hier offen bleiben muss.

Der moderne Verfassungsstaat hat diesen Befreiungsprozess längst durch entsprechende liberale Grundrechte flankiert und die „Freiheit der Kunst“ als staatliche Garantie für die unbeschränkte Ausübung von Kunst in den Verfassungsurkunden notifiziert. Allerdings wird dieser Schutz vor staatlichen Eingriffen oft missverstanden und daraus irrtümlich ein verfassungsrechtlicher Anspruch auf Gewährleistung einer staatlichen Kunst- und Kulturinfrastruktur abgeleitet, in der aber letztlich neue Abhängigkeiten und Unfreiheiten drohen.

Als Zwischenresümee lässt sich feststellen: Vieles spricht dafür, dass die Kunst im 20. Jahrhundert – also in der sogenannten Moderne – tatsächlich an ihr vorläufiges kunsttheoretisches Ende angelangt ist. Der letzte Weg begann mit der romantischen Befreiung, zuerst vom Nutzen, dann von der Schönheit und schließlich erfolgte die gänzliche Selbstauflösung des Kunstwerks.

Ungeachtet dessen wird naturgemäß weiterhin Kunst produziert. Bilder werden gemalt, Opern komponiert, neue Techniken wie die Fotographie hielten Einzug und ganz neue Entwicklungen wie Video- und Internettechnologien fanden Niederschlag in künstlerischen Gestaltungskonzepten.

Its claim to uselessness is the real sting of art. A society that has raised utility and utility maximization to the topmost principle finds it hard pushed. But whoever subjects art to the laws of the market makes it a commodity. Works of art then – to remain in the language of classical economics – have their use value precisely in the fact that they have no use value, as K. P. Liessmann aptly noted above. Their exchange value will therefore always have irrational features. As valuable as they may be on the market, these works lack the charm of the useless, the charm of freedom from purpose and the charm of freedom. And only to these stimuli do we supposedly react with sensations that enable us to feel the breath of freedom and autonomy.

I am not so sure about that, of course. On the other hand, it can be stated that, today, experience has shown that high and the highest prices on the art market reinforce the importance of a work of art, and indeed constitute it as such. So they can evidently trigger a certain aesthetic appeal, even if we do not like it. The effect of relevant price rankings with new records every year and the basically banal art discourse about them show this again and again. Only expensive art is special art. We now all have the paradigmatic Dollar Signs by Andy Warhol in mind (with a price of five million dollars for a screen print). Differentiated taste criteria or even iconographic interpretation skills are less and less likely to lead to an aesthetic experience of art.

It is an interesting paradox: a development that deprives art of its claim to usefulness makes the work of art to an unprecedented extent a commodity that is ennobled as grand art on the trading markets or in the auction halls.

Ihr Anspruch auf Nutzlosigkeit ist der eigentliche Stachel der Kunst. Gerade eine Gesellschaft, die den Nutzen und die Nutzenmaximierung zum obersten Prinzip erhoben hat, tut sich damit schwer. Wer Kunst aber den Gesetzen des Marktes unterwirft, macht sie zur Ware. Kunstwerke haben dann – um in der Sprache der klassischen Ökonomie zu bleiben – ihren Gebrauchswert eben darin, dass sie keinen Gebrauchswert haben, wie der bereits oben angeführte K. P. Liessmann treffend bemerkt. Ihr Tauschwert wird deshalb immer irrationale Züge aufweisen. So wertvoll sie auf dem Markt auch sein mögen, diesen Werken fehlen der Reiz des Nutzlosen, der Reiz der Zweckfreiheit und der Reiz der Freiheit. Und nur auf diese Reize reagieren wir angeblich mit Empfindungen, mit denen wir den Hauch von Freiheit und Autonomie spüren können.

Da bin ich mir freilich nicht so sicher. Demgegenüber lässt sich nämlich feststellen, dass heute hohe und höchste Preise auf dem Kunstmarkt erfahrungsgemäß die Bedeutung eines Kunstwerks bekräftigen, ja als solches geradezu konstituieren. Sie können also offenbar sogar einen gewissen ästhetischen Reiz auslösen, auch wenn uns das nicht gefällt. Die Wirkung von einschlägigen Preis-Rankings mit jährlich neuen Rekorden und der im Grunde banal geführte Kunstdiskurs darüber zeigen das immer wieder auf. Nur die teure Kunst ist eine besondere Kunst. Wir haben jetzt alle die geradezu paradigmatischen Dollar Signs von Andy Warhol vor Augen (mit einem erzielten Preis von fünf Millionen Dollar für ein Bild). Differenzierte Geschmackskriterien oder gar ikonographische Deutungskompetenz dürften hingegen immer weniger zum ästhetischen Kunsterlebnis führen.

Es ist doch ein interessantes Paradoxon: Gerade eine Entwicklung, die der Kunst den Nützlichkeitsanspruch entzieht, macht das Kunstwerk in einem nie gekannten Ausmaß zu einer Ware, die auf den Handelsmärkten oder in den Auktionshallen zur großen Kunst nobilitiert wird.

If we trace these entire lines of development and the change in the concept of art again, then an important art-theoretical parting of the ways existed in Romanticism. A junction at which art has split: into pure art, on the one hand, and into so-called applied art, on the other.

In applied art, the provision of utility is naturally still of importance. Who wants to have a building erected into which it rains? And the free development of all creative forces is also regularly opposed to decisive determinants that stifle freedom to some extent as art-handicapping factors.

Before this fork in the road, that is, in the age of the “fine arts,” the considerations of liberation and utility that had been made up to now were irrelevant. Sculpture coexisted peacefully with literature, and architecture also belonged fully to this family of fine arts.

KUNST UND ANGEWANDTE KUNST

Wenn wir diese gesamten Entwicklungslinien und damit den Wandel des Kunstbegriffs nochmals nachzeichnen, dann dürfte in der Romantik eine kunsttheoretisch wichtige Weggabelung vorgelegen sein. Eine Abzweigung, an der sich die Kunst gespalten hat: in die reine Kunst auf der einen Seite und in die sogenannte angewandte Kunst auf der anderen Seite.

In der angewandten Kunst ist die Nutzenstiftung naturgemäß weiterhin von Bedeutung. Wer will sich schon ein Gebäude errichten lassen, in das es hineinregnet. Und auch der freien Entfaltung aller schöpferischen Kräfte stehen regelmäßig maßgebliche freiheitsberaubende Determinanten gewissermaßen als Kunst-Behinderungs-Faktoren entgegen.

Vor dieser Weggabelung, also noch im Zeitalter der „schönen Künste“, waren die bisher angestellten Befreiungs- und Nutzenüberlegungen ohne Belang. Die Bildnerei existierte friedlich ne-

With the emergence of pure art, applied art became a half-sister with image problems. Some even pushed it out of the temple of art and into the profane world of the arts and crafts. The pure artist may be poor, but – as we have heard – he/she touches the divine aura of art. The applied artist is seen as much more pragmatic and he/she is perhaps more economically successful. But he/she is not seized by an almost religious pathos.

I do not consider all of these different evaluations and assessments to be entirely convincing and even find them a little unjust because they are ultimately arbitrary in the overall historical context and are therefore highly dubious.

A beautiful piece of furniture was undoubtedly a work of art in the 17th century. In the 19th century it was devalued as a handicraft. The creative achievement has, of course, remained the same. How useful is such a metamorphosis? This is even more evident in the cantatas of Johann Sebastian Bach or in the altarpieces of Raffaelo Santi. These were musical foils that were ordered for the church service and commissioned decorations for the interior design of churches. Bach and Raphael were beneficial – that is, useful – for the efficacious exercise of religion. Without a doubt, we experience their works today as the highest art.

As captivating as the theoretical tone that can be found in many thinkers and authors is, as clear as their arguments and thoughts are made, and as nice as it feels to dive into a romantic affair, this modernist concept of the phenomenon of art is ultimately unable to completely convince me, because it takes too little account of the human constant of creativity.

The inventive spirit and creative power of people produce achievements that, regardless of their artistic desire, require a certain amount of creativity. This aspect plays a secondary role in my previous statements. I haven’t even mentioned creativity yet. In the art context, it is considered to be permanently presupposed and almost a natural defining feature – but it only leads a shadowy existence as a definition detail. And yet it seems to me to be the most important.

Creatively giving rise to something new and beautiful is the focus of human activity for me and in the sense of the aforementioned Liessmannic pathos it can also be said:

If it is art, I should be fine with it. If it is useful, I should equally be fine with it. But only if I find it to be beautiful and well done, Will I be happy.

Art history cannot be rewritten by me. But I hope that the examination of art will increasingly turn to creativity and aesthetics as evaluative terms.

ben der Literatur und die Architektur gehörte ebenfalls vollwertig in diese Familie der schönen Künste.

Mit dem Entstehen der reinen Kunst wurde die angewandte Kunst zur Halbschwester mit Imageproblemen. Manche drängten sie sogar aus dem Kunsttempel hinaus in die profane Welt des Kunstgewerbes. Der reine Künstler ist möglicherweise arm, aber er berührt – wie wir gehört haben – die göttliche Aura der Kunst. Der angewandte Künstler gilt als deutlich pragmatischer und er ist vielleicht ökonomisch erfolgreicher. Aber von einem nahezu schon religiös anmutenden Pathos wird er nicht erfasst.

All diese unterschiedlichen Bewertungen und Einschätzungen halte ich nicht für gänzlich überzeugend und finde sie gar ein wenig ungerecht, weil sie im gesamthistorischen Kontext letztlich willkürlich erfolgen und somit höchst zweifelhaft sind.

Ein schönes Möbel war im 17. Jahrhundert ohne Zweifel ein Kunstwerk. Im 19. Jahrhundert wurde es zum Kunsthandwerk abgewertet. Die schöpferische Leistung ist freilich dieselbe geblieben. Wie sinnvoll ist eine solche Metamorphose? Noch klarer tritt das etwa bei den Kantaten eines Johann Sebastian Bach zutage oder bei den Altarbildern des Raffaelo Santi. Das waren doch bestellte musikalische Folien für den Gottesdienst und Auftragsdekor für die innere Ausgestaltung von Gotteshäusern. Bach und Raffael waren dienlich – also nützlich – für die wirkmächtige Religionsausübung. Ohne Zweifel erleben wir deren Werke heute aber als höchste Kunst.

KUNST UND KREATIVITÄT

So bestechend der theoretische Ton auch ist, der bei vielen Denkern und Autoren vorzufinden ist, so klar deren Argumente und Gedanken auch geführt werden und so schön es sich anfühlt, in eine romantische Affäre einzutauchen, so vermag mich dieser moderne Begriff des Phänomens Kunst letztlich doch nicht restlos zu überzeugen, weil er die menschliche Konstante der Kreativität zu wenig berücksichtigt.

Der Erfindungsgeist und die Gestaltungskraft des Menschen bringen Leistungen hervor, die unabhängig von seinem Kunstwollen ein bestimmtes Maß an Kreativität zwingend erfordern. Dieser Aspekt spielt in meinen bisherigen Darlegungen eine Nebenrolle. Ich habe die Kreativität bisher noch nicht einmal erwähnt. Sie gilt im Kunstkontext zwar als permanent vorausgesetzt und geradezu als selbstverständliches Definitionsmerkmal – aber sie führt lediglich ein Schattendasein als Definitionsdetail. Und doch erscheint sie mir am Wichtigsten zu sein.

Schöpferisch etwas Neues und Schönes hervorzubringen steht für mich im Mittelpunkt des menschlichen Handelns und durchaus auch im Sinne des bereits erwähnten Liessmann’schen Pathos lässt sich sagen:

Wenn es denn Kunst ist, soll es mir recht sein. Wenn es nützlich ist, soll es mir genauso recht sein. Aber erst, wenn ich es als schön und gelungen empfinde, werde ich glücklich sein.

OF INVENTIVE CREATIVITY EMERGES

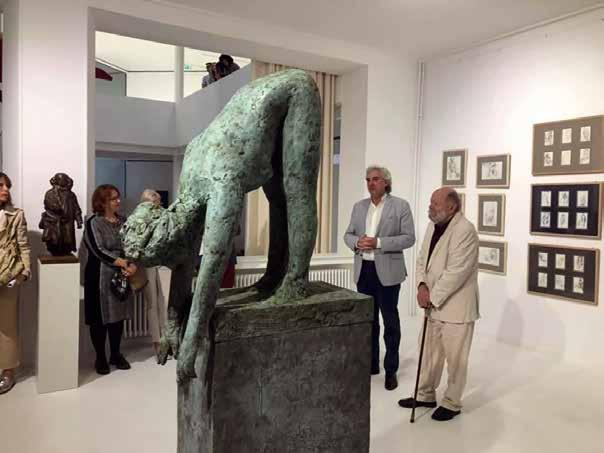

To round off my considerations, I would like to point out a creative location – in other words, we can also speak of a “creative power place” – where the work of a particularly creatively gifted person, which he/she has created himself/himself or together with his/her collaborators, is accessible. We are happy to see and admire it all, to be able to touch some of it and to deal with it all. The freely created bronze sculpture and the penciled sketch as part of a building contract stand for me as objects of desiring interest and, of course, also as works of art.

If we conduct a discourse at this place, which gives us meaning with new thoughts and lets us discard outdated thoughts, and strengthens us again and again through physical pleasures, we will be challenged and excited intellectually.

If all of this ends up in a splendid, newfoundation building composed into the middle of the Mosel vineyards, which was partly built by the founder with his own hands and is fed from this creativity and zest for life,we will be excited and delighted.

Die Kunstgeschichte kann von mir nicht umgeschrieben werden. Aber ich wünsche mir, dass sich die Auseinandersetzung mit der Kunst verstärkt der Kreativität und auch der Ästhetik als wertende Begriffe zuwendet.

Zur Abrundung meiner Erwägungen möchte ich noch auf eine kreative Verortung hinweisen – anders formuliert können wir auch von einem „kreativen Kraftplatz“ sprechen –, wo das Werk eines besonders schöpferisch begabten Menschen zugänglich wird, das er selbst oder gemeinsam mit seinen Mitarbeitern kreiert hat. Wir freuen uns, das alles sehen und bewundern zu können, manches davon berühren zu dürfen und uns mit all dem auseinanderzusetzen. Die frei geschaffene Bronze-Skulptur und die mit dem Bleistift hingeworfene Skizze im Rahmen eines Bauauftrages stehen für mich als Objekte des begehrenden Interesses und selbstverständlich auch als Kunstwerke gleichberechtigt nebeneinander.

Wenn wir an diesem Ort einen Diskurs führen,der uns mit neuen Gedanken Sinn stiften und überholte Gedanken verwerfen lässt,und uns immer wieder auch durch leibliche Genüsse stärken,werden wir intellektuell gefordert und angetan sein.

Wenn dies alles schließlich in einem prächtigen neuen und mitten in die Moseler Weinberge hineinkomponierten Stiftungsgebäude erfolgt, das vom Stifter zum Teil auch mit eigenen Händen errichtet wurdeund aus eben dieser Kreativität und Lebensfreude gespeist ist, werden wir begeistert und beglückt sein.

Bio / CV EN

Born in Vienna in 1963, trained lawyer, worked in various high positions in the Viennese ministerial bureaucracy of the Republic of Austria, devoted to the fine arts, lives in Vienna. Together with François Valentiny, he was awarded the Grand Medal of Service to the Province of Salzburg in December 2018.

1963 in Wien geboren, ausgebildeter Jurist, in verschiedenen hohen Funktionen in der Wiener Ministerialbürokratie der Republik Österreich tätig, den schönen Künsten zugetan, lebt in Wien. Ihm wurde im Dezember 2018 – gemeinsam mit François Valentiny –das große Verdienstzeichen des Landes Salzburg verliehen.

Location: Remerschen (Luxembourg)

Year: 2019–2020