storie

storie di

Agostino Coppola, Presidente

Marco D’Arrigo

di Giusy Ferraina

storie di pizza

Tutte donne

tranne me

Vianello

di Noemi Caracciolo

Alfonso Del Forno

aziende informano cmp '25

Demetra p. 30

5 Stagioni p. 60

aziende informano

Il Faggetto p. 74

Osservatorio Host p. 84

Scuola Italiana Pizzaioli p. 29

luglio/agosto 2025

COLOPHON

Antonio Puzzi

Sono nato a Napoli e lo rivendico sempre con orgoglio. Napoli è, infatti, una città che ha valicato i termini dell’essere un semplice “luogo dell’abitare” per diventare un “fatto sociale”. E non si tratta di dimensioni o di densità abitativa ma di una condizione che poche altre città nel mondo hanno. Forse, la chiave del successo di questo “luogo culturale” sta nel fatto di rappresentare una coincidenza degli opposti che ha alimentato per secoli e millenni la fantasia dei pensatori, degli artisti e della gente comune. Napoli è terra di miti (le Sirene, 'o munaciello, Maradona), luogo comune (tanti sono gli stereotipi legati alla napoletanità) e stato d’animo. Pensate che la cantante Serena Brancale ha recentemente dichiarato: «Io sono orgogliosa, tanto, di essere pugliese. Ma, come disse una volta Lucio Dalla: “Se dovessi tornare a nascere, vorrei nascere napoletana”». Nei miei ormai 44 anni, ho sviluppato alcune considerazioni su questa mia città, che vorrei condividere con voi. La prima è che Napoli la si ama o la si odia, sentimento tanto più accentuato dal fatto che qualsiasi cosa accada qui ha una eco almeno nazionale: dall’andare in motorino senza casco allo scudetto. La seconda è che non si smette mai di essere napoletani: ci si può trasferire, cambiare lavoro e città, parlare altre lingue ma la napoletanità non ti abbandona, a partire dalla cadenza che, indelebile, accompagna ogni parola che esce dalla nostra bocca.

E, in tutto questo discorso, una menzione a parte meritano la pizza e la gastronomia partenopee: i cibi riconosciuti come “italiani” nel resto del mondo hanno un legame particolare con Napoli. Ma, proprio per l’amore / odio che citavo prima, provate a chiedere a una persona che vive in un’altra provincia della Campania o nel resto del Sud Italia cosa pensa di Napoli e delle sue tipicità. Se vi va bene, vi dirà che è fagocitante, dominante ed egocentrica: il suo peso schiacciante non riesce a far emergere le bellezze meno sfacciate di altri territori. Allora, noi, in questo numero, vogliamo provare ad andare oltre il velo del cielo di Napoli e guardare nella complessità al preunitario “regno delle Due Sicilie”: posso garantirvi che è un viaggio che vale la pena fare. Allacciate le cinture e partite con noi!

Buona estate!

PIZZA E PASTA ITALIANA

Mensile di Pizza, Pasta, Enogastronomia e Cultura

Edito da PIZZA NEW S.p.A.

Autorizzazione Tribunale di Venezia n.1019 del 02/04/1990

Anno XXXVI - n.7 luglio - agosto 2025 - Repertorio ROC n. 5768

DIRETTORE EDITORIALE DIRETTORE ONORARIO

Massimo Puggina Giampiero Rorato

DIRETTORE RESPONSABILE

Antonio Puzzi

PUBBLICITÀ

Caterina Orlandi

REDAZIONE

Via Sansonessa, 49 - 30021 CAORLE (VE) Tel. 0421/ 212348 - Fax 0421/81007 - E-mail: redazione@pizzaepastaitaliana.it www.pizzaepastaitaliana.it

PROGETTO GRAFICO

Manuel Rigo, Paola Dus, Elena Cazzuffi — Mediagraf lab

DIGITAL PUBLISHING

Maura Trolese — Mediagraf lab

IN COPERTINA illustrazione di Chiara Palandri

STAMPA MEDIAGRAF S.p.A.

Noventa Padovana (Pd)

COMITATO TECNICO E REDAZIONALE

Marisa Cammarano, Gianandrea Rorato, Caterina Vianello, Alfonso Del Forno, Luciano Cescon.

AFFILIAZIONI INTERNAZIONALI

Pete La Chapelle (N.A.P.O. - Pizza Today, U.S.A.), P.M.Q. Steve Green (U.S.A.).

PER INFORMAZIONI, SOTTOSCRIVERE UN ABBONAMENTO O RICHIEDERE UN ARRETRATO:

TELEFONARE AL NUMERO 0421 212348 dal lun. al ven.: 10:00 – 12:00 / 15:00 – 17:00

INVIARE UN FAX A 0421 83178

Servizio abbonamenti Pizza e Pasta Italiana

INVIARE UNA MAIL A: abbonamenti@pizzaepastaitaliana.it L’abbonamento può avere inizio in qualsiasi momento dell’anno e dà diritto a ricevere 11 numeri della rivista. L’abbonamento andrà in corso dal primo numero raggiungibile.

PER LA PUBBLICITÀ SULLE RIVISTE:

ITALIA Pizza e Pasta Italiana; U.S.A. Pizza Today, P.M.Q.

TEL 0421.83148 — FAX 0421.81007

Satiné Tradizionali

Satiné Rosmarino

I grissini monoporzione Valledoro Satiné e Satiné Rosmarino : un tocco di raffinata originalità per la tua tavola.

Ondulati e salati al punto giusto, per un benvenuto che lascia il segno.

Scegli l'eleganza che distingue, scegli la bontà dei grissini Valledoro Satiné.

Dal 4 all’8 ottobre torna a Colonia l’edizione 2025 di Anuga. Con circa 8.000 espositori da 120 paesi e oltre 150.000 visitatori attesi da 200 paesi, Anuga si conferma il principale appuntamento al mondo per il settore Food & Beverage. La manifestazione proporrà un focus dedicato a trend e temi chiave decisivi per il mondo attuale: cibo personalizzato, sostenibilità, fonti proteiche alternative e la crescente influenza del private label saranno infatti al centro dell'attenzione. Tra i paesi esteri che espongono ad Anuga, l’Italia sarà ancora una volta grande protagonista: rappresentata con oltre 1.000 aziende, offrirà un’ampia panoramica sulla varietà dell’offerta Made in Italy.

Koelnmesse Italia

Viale Sarca 336/F info@koelnmesse.it tel: 02 8696131

Primo obiettivo, la Coupe d’Europe de la Pâtisserie 2026, in vista della finale mondiale del 2027

Chiamata importante per tutti i Pasticcieri italiani: al via le candidature per formare la squadra che parteciperà alla competizione europea, qualificante per la Coupe du Monde de la Pâtisserie 2027

Il Club Italia della Coupe du Monde de la Pâtisserie annuncia ufficialmente l’apertura delle candidature per la Selezione Nazionale Italiana 2025, tappa fondamentale per comporre la squadra che rappresenterà l’Italia alla Coupe d’Europe de la Pâtisserie 2026, in programma il 19 e 20 gennaio 2026 a Parigi. La competizione continentale fungerà da selezione ufficiale per accedere alla Coupe du Monde de la Pâtisserie di Lione, prevista nel gennaio 2027.

La selezione italiana si svolgerà giovedì 11 settembre 2025 presso CAST Alimenti, a Brescia, sede storica del Club Italia e centro d’eccellenza della formazione pasticcera italiana.

La competizione si terrà in forma individuale ed è aperta a tutti i professionisti del settore, da nord a sud.

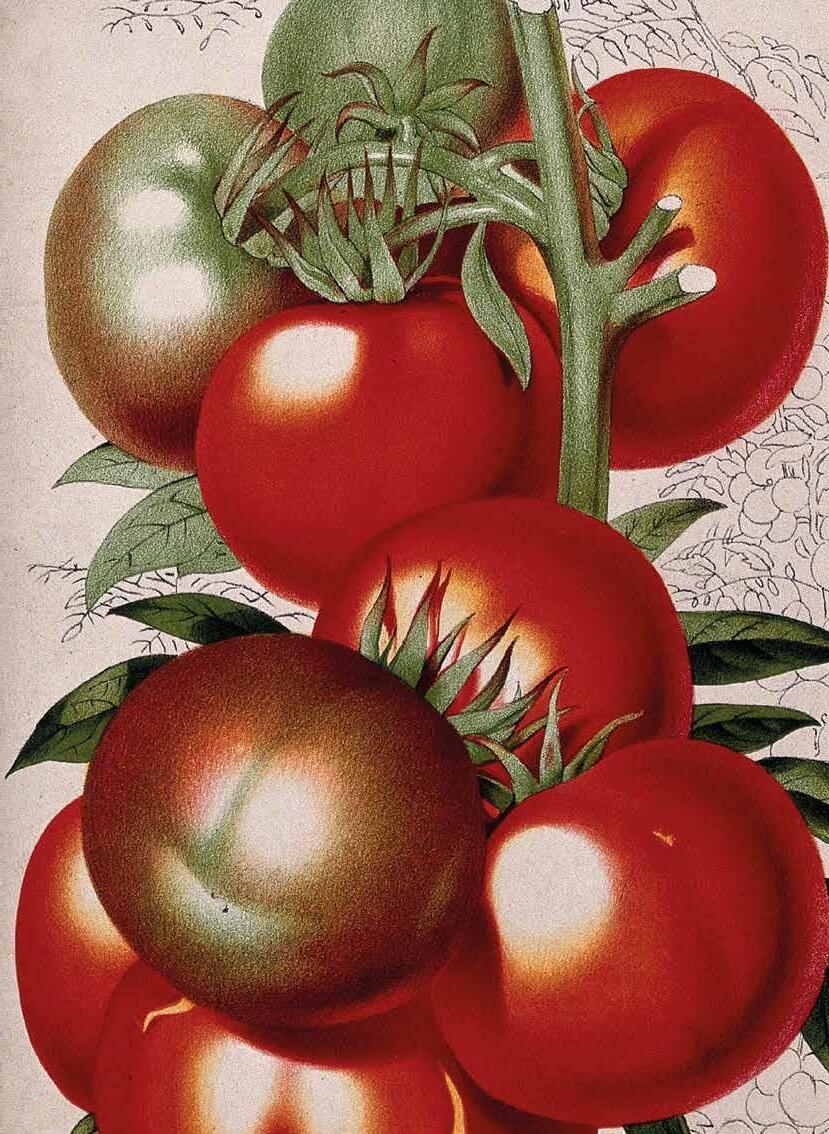

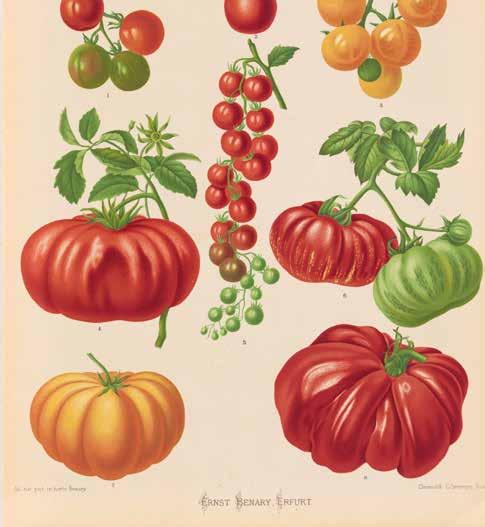

Quando il pomodoro è più che buono

Verrebbe da pensare che il pomodoro sia sempre stato nostro. In fondo è parte del cuore della cucina italiana, basti pensare alla pasta al sugo, alla pizza, al ragù… difficile immaginare la nostra tavola senza. E, invece, viene da lontano e ha dovuto aspettare per diventare quello che è oggi. Il Sud, però, ha saputo accoglierlo bene, trasformandolo in ricchezza e identità; partendo dal Sudamerica, passando per la Spagna, fino ad arrivare a noi, dal San Marzano al Piennolo, al Ciliegino, al Cuore di Bue, il pomodoro è un must.

Ma la storia più potente è quella che racconta oggi. Il pomodoro, infatti, è diventato un frutto del riscatto. Oggi è al centro di progetti che parlano di giustizia, lavoro dignitoso, legalità e sostenibilità. È il fulcro di cooperative e iniziative che lo hanno reso simbolo di un impegno collettivo, fatto di scelte coraggiose. Perché sì, purtroppo non è un

segreto che dietro una passata a basso costo, troppo spesso si nascondono sfruttamento e illegalità. Oltre 180.000 lavoratori – in gran parte migranti – sono impiegati in condizioni irregolari, sotto il sole cocente, per meno di 3 euro l’ora. Un sistema disumano, fondato sul caporalato, che calpesta diritti e dignità, inquinando l’intera filiera.

Ecco perché questi progetti contano. Perché dimostrano che un’alternativa è possibile. Che il pomodoro può essere simbolo di bellezza ma anche di rispetto, giustizia e cambiamento.

C’è chi coltiva terreni confiscati alla mafia, come Libera Terra, le cui cooperative lavorano con metodi biologici, rispettando ambiente e diritti dei lavoratori (Sicilia e Puglia). Raccogliendo e lavorando manualmente, custodiscono i sapori autentici del Sud, coltivando pomodoro e altri prodotti biologici su terreni confiscati alla mafia, e restituendo così alle comunità ciò che era stato sottratto. Il progetto – con coraggio – riporta dignità e speranza a territori profondamente segnati. Da tempo, questa realtà rappresenta un modello concreto di economia etica e sostenibile, dove il lavoro agricolo diventa uno strumento di riscatto sociale e legalità. Attraverso la creazione di aziende cooperative autonome e durature, promuove sviluppo, occupazione e un sistema economico fondato su valori autentici.

Anche altre cooperative – mediante il pomodoro – hanno puntato

a promuovere la giustizia sociale ed economica attraverso un’agricoltura sostenibile e libera dalle logiche mafiose, come Pietra di Scarto a Cerignola, in Puglia.

Che ha scelto di diffondere una cultura della legalità e del consumo critico, credendo nella terra come strumento di riscatto. Il cui impegno è rivolto a offrire opportunità di lavoro a chi proviene da situazioni di fragilità o vive ai margini, trasformando i campi in luoghi di dignità, inclusione e rinascita.

E ancora, c’è SfruttaZero (progetto di “Diritti a Sud”, associazione che si batte per i diritti umani), sempre in Puglia, tra Nardò e Bari, nato dall’incontro tra precari e migranti: un altro progetto cooperativo che produce pomodoro senza sfruttamento. Ogni fase – dalla coltivazione alla trasformazione – è autogestita, nel rispetto dell’ambiente e dei diritti di chi lavora.

Anche realtà come VaZapp, un hub rurale nato in Puglia, lavora per dare voce e rappresentanza agli agricoltori che operano nella filiera del pomodoro. Non producono direttamente ma promuovono un’agricoltura etica, mettendo in rete i giovani contadini e sensibilizzando sui temi del lavoro agricolo giusto, della sostenibilità e del prezzo equo. Il loro impegno si concentra sul creare connessioni e far emergere il valore umano di chi coltiva la terra. Nel 2024, VaZapp ha organizzato numerosi workshop e campagne a riguardo e continua a sostenere i giovani agricoltori con percorsi formativi e momenti di confronto collettivo.

Agrigenus, invece, è una cooperativa agricola campana che ha scelto di valorizzare il territorio con un modello sostenibile e di qualità. Produce, tra le altre cose, il Pomodoro San Marzano DOP e aderisce ai Presìdi Slow Food, come quello dell’Antico Pomodoro di Napoli. Unisce tradizione, tutela ambientale e attenzione al lavoro locale, con un approccio improntato al rispetto e alla valorizzazione delle risorse umane. Nel 2024, ha partecipato a fiere internazionali, promuovendo il pomodoro campano come esempio virtuoso. Tra le novità, ha anche avviato la produzione di grissini al San Marzano da filiera corta e sostenibile, mostrando come innovazione e tradizione possano convivere.

ai17507738418_PIZZA E PASTA_LUGLIO 2025_MEZZA PAGINA.pdf 1 24/06/2025 16:04:01

E proprio i Presìdi Slow Food raccontano un’altra storia possibile: quella di piccole produzioni locali che difendono la biodiversità, l’identità territoriale e il lavoro contadino. Preservando antiche varietà di pomodoro e valorizzando il lavoro delle comunità, rappresentano un modo concreto per unire qualità del prodotto e giustizia sociale. Un altro esempio è il Pomodoro Regina di Torre Canne, Presidio Slow Food coltivato tra Fasano e Ostuni, in Puglia. Questa varietà antica è valorizzata da cooperative agricole locali e dalla rete Slow Food, che nel 2024 hanno partecipato insieme a fiere nazionali e internazionali per promuovere biodiversità, tradizioni e sostenibilità. Un modello di agricoltura

che coniuga tutela ambientale, sviluppo sociale e valorizzazione delle tradizioni.

Anche grandi aziende possono farsi motore di cambiamento.

La Doria, ad esempio, storico gruppo industriale del Sud Italia, ha avviato progetti per garantire una filiera del pomodoro più equa e trasparente. Affidandosi a cose come il Worker Voice Project per dare voce a chi lavora nei campi, indagando condizioni lavorative e consapevolezza dei propri diritti. Ma anche cercando di offrire reali opportunità occupazionali ai giovani, come per esempio con il progetto Rosso d’Estate, grazie al quale, dal 2010, oltre 370 giovani sono stati assunti.

Questi progetti dimostrano come il pomodoro, oltre a essere un elemento fondamentale della cucina italiana, versatile, immancabile sulle nostre tavole e buonissimo, sia diventato un potente strumento di cambiamento sociale. Attraverso il lavoro cooperativo, la valorizzazione delle risorse locali e il rispetto dei diritti umani, queste iniziative contribuiscono a costruire un futuro più equo e sostenibile. Più umano e inclusivo.

Il pomodoro racconta una nuova storia. Non più solo simbolo della cucina italiana ma di un’agricoltura che vuole essere etica e giusta, soprattutto che trasmetta valori importanti, che non dovrebbero mai affievolirsi. Si può cambiare il mondo (o almeno l’Italia) attraverso un frutto? La risposta è sì. Almeno, ci si può provare.

il pomodoro è un prodotto di grande interesse alimentare e gastronomico e può essere considerato uno dei grandi emblemi della globalizzazione.

L’umanità fin dall’inizio si è sempre guardata attorno e, col passare del tempo, anche lontano, alla ricerca di tutto ciò che poteva essere utile a migliorare le condizioni di vita, a cominciare dall’alimentazione.

Oggi, il pomodoro è presente negli orti e nei campi di tutto il mondo, consolidando la convinzione che senza la globalizzazione saremmo molto più poveri e chi la combatte, puntando sul sovranismo nazionale, è contro la storia. Come insegna, per l’appunto, il pomodoro, assieme a tanti altri prodotti alimentari, tra cui le patate, i fagioli, i peperoni, le zucche ed ancora lo stoccafisso, la frutta esotica, le spezie, ecc.

Ma veniamo ora alla storia.

Già nel 500 a.C. veniva coltivato nel Messico meridionale. La varietà grande del pomodoro, una mutazione di un frutto più liscio e più piccolo, ha avuto origine in Mesoamerica e potrebbe essere l’antenato diretto di alcuni moderni pomodori coltivati. In Italia, da parecchio tempo esistono molte varietà di pomodoro dalla forma molto piccola, come anche dal formato gigante, come il “pomodoro nasone”, coltivato nel comune Cavallino Tre Porti, in provincia di Venezia. Tutte queste varietà hanno comunque origine da dei prototipi originari dell’America centrale.

Il pomodoro è una bacca nativa della zona dell’America centrale, del Sudamerica e della parte meridionale dell’America Settentrionale. Si dice che i più importanti coltivatori di pomodoro in epoca precolombiana siano stati gli Aztechi, i quali coltivavano diverse varietà di pomodoro, tra cui i pomodori rossi chiamati xitomatl e tomatillo chiamati tomatl Il pomodoro era parte integrante della cucina azteca. Si affermava anche che il pomodoro avesse proprietà afrodisiache e sarebbe questo il motivo per cui i francesi

originariamente lo definivano pomme d’amour, “pomo d’amore”. Si dice, inoltre, che, dopo la sua introduzione in Europa, il nobile inglese sir Walter Raleigh abbia donato una pianta di pomodoro carica dei suoi frutti alla regina Elisabetta, battezzandola con il nome di apples of love (“pomi d’amore”).

La data del suo arrivo in Europa è il 1540, quando il condottiero spagnolo Hernán Cortés, il conquistatore del Messico rientrò in patria con alcune piantine, la cui coltivazione diffusa si ebbe tuttavia solo nella seconda metà del XVII secolo.

In Italia, la storia documentata del pomodoro inizia a Pisa il 31 ottobre 1548, quando Cosimo de’ Medici ricevette dalla sua tenuta fiorentina di Torre del Gallo un cesto dei pomodori nati da semi regalati alla moglie, Eleonora di Toledo, dal padre, viceré del Regno di Napoli. Gli storici affermano che quello riferito a Cosimo de’ Medici sia un episodio isolato, perché la prima reale presenza del pomodoro in Italia è avvenuta in Sicilia, come è avvenuto anche per il cacao arrivato a Modica che riproduce ancora oggi un cioccolato speziato di origine spagnola, per la diretta influenza della Spagna sull’isola; sembra infatti che da lì provengano le ricette italiane a base di pomodoro più antiche.

Il motivo per cui il pomodoro impiegò parecchio tempo a diffondersi e ad essere accettato come ottimo prodotto alimentare è dovuto al fatto che inizialmente si pensava che fosse una pianta velenosa. Difatti, di fronte al dubbio, venne adottata assieme alla patata e a quella americana, come pianta decorativa. I più ricchi situavano questi vegetali stranieri in bei vasi che ornavano le finestre e i cortili. I primi pomodori che arrivarono in Spagna furono piantati nell’orto del medico e botanico Nicolàs Monardes Alfaro.

Tronando alla nostra storia ricordiamo che il frutto della pianta di pomodoro in Perù veniva mangiato, mentre in Europa all’inizio della sua introduzione aveva, come abbiamo visto, valore ornamentale, viste le bacche color oro- da cui il nome pomo d’oro-. Nel 1640 la nobiltà di Tolone regalò al cardinale Richelieu, come atto di ossequio, quattro piante di pomodoro, e sempre in Francia era usanza per gli uomini offrire piantine di pomodoro alle dame, come atto d’amor gentile. Così, la coltivazione del pomodoro, come pianta ornamentale, dalla Spagna, forse attraverso il Marocco o più probabilmente attraverso il Regno di Napoli, allora di monarchia spagnola, si diffuse in tutto il bacino del Mediterraneo, trovando il clima adatto per il suo sviluppo, soprattutto in Italia.

Antonio Latini, nel suo Lo scalco alla moderna del 1692, descrive la ricetta della “salsa di pomodoro alla spagnuola” diffusa nella cucina napoletana. Soltanto alla fine del Settecento la coltivazione a scopo alimentare del pomodoro conobbe un forte impulso in Europa.

Nel 1762 ne furono definite le tecniche di conservazione in seguito agli studi di Lazzaro Spallanzani, che, per primo, notò come gli estratti fatti bollire e posti in contenitori chiusi non si alterassero. In seguito, nel 1809, un cuoco parigino, Nicolas Appert, pubblicò l’opera L’art de conserver les substances alimentaires d’origine animale et végétale pour pleusieurs années, dove fra gli altri alimenti era citato anche il pomodoro.

Nel corso del ‘900, il pomodoro ebbe grande diffusione nell’Italia centro-settentrionale, soprattutto nei territori di Parma e di Piacenza e dopo la prima guerra mondiale fu conosciuto anche nelle regioni settentrionali cominciando ad essere coltivato negli orti casalinghi dopo la metà del secolo scorso. Intanto, si era diffuso anche nel continente asiatico e la Cina è ancor oggi uno dei grandi produttori di pomodoro che le navi trasportano poi attraverso il Mar Rosso anche in Europa sottoforma di salsa e passata.

oggi, dunque, il pomodoro, nelle sue tantissime varietà dovute anche a selezioni e a incroci, sia spontanei che programmati, è diventato ingrediente indispensabile di moltissime cucine sia dell’emisfero nord che di quello sud.

la pizza, da qualsiasi posto arrivi, è simbolo di tradizione e si lega indissolubilmente alla cultura di un popolo e del suo territorio. ed è proprio questa la sua grande bellezza.

Se, poi, vogliamo andare indietro nel tempo, alla ricerca delle sue origini, bisogna viaggiare verso sud: andare prima a Napoli e dopo spostarsi nella provincia di Salerno, a Tramonti.

Sono queste le coordinate geografiche intorno a cui si può annoverare la nascita e il successo della pizza: patrie di artigiani, di impastatori e creativi, di gente che ha saputo costruirsi un mestiere ma ancora di più un prodotto identitario ad alto impatto culturale. Ma questo lo si è capito solo dopo.La pizza napoletana e la pizza di Tramonti sono due esemplari che ricoprono la stessa importanza: se la prima è la pizza per antonomasia, la matrice da cui sono nate versioni moderne e alternative, la pizza della Co-

stiera Amalfitana è la pizza che ha valicato i confini regionali e ha avuto il potere di diffondersi come prodotto e concetto al Nord Italia prima e poi all’estero. È proprio da Tramonti, piccolo borgo dei Monti Lattari, che prende vita l’epopea della pizza, grazie ai tanti emigranti che andavano a cercare fortuna al nord, seguendo l’esempio di Luigi Giordano (figura simbolo di questa migrazione, che nel 1947 si trasferì a Novara, prima aprendo un caseificio e poi una pizzeria chiamata “A’ Marechiaro”) e portando con sé l’antica arte della pizza tramontana.

Ora non staremo qui a ripercorrere in dettaglio le vicissitudini storiche di questi due prodotti, ma vogliamo raccontarle oggi nella loro valenza di “tradizione contemporanea” con l’aiuto di due pizzaioli: Vincenzo Mansi, titolare de “La pizza di Vincenzo Mansi” a Salerno e vincitore nel 2023 della categoria Pizza napoletana Stg al Campionato Mondiale della Pizza di Parma e Francesco Maiorano, pizzaiolo di Tramonti, titolare della pizzeria “San Francisco”.

Una visione condivisa che riconosce la tradizione come elemento originario e identitario, assolutamente da conoscere, studiare, rispettare e traghettare nel futuro, ma anche un punto di partenza da cui dar vita a qualcosa di nuovo.

la napoletana stg secondo vincenzo mansi

“La Pizza napoletana è identità, è la pizza delle origini, la pizza che sopravviverà a tutte le mode” – risponde Vincenzo Mansi quando gli chiediamo cosa rappresenta la pizza napoletana nel 2025 e continua: “Ed è proprio per tutelare queste origini che nasce il Disciplinare, che impone delle regole e stabilisce, congelando nel tempo, tecnica e lavorazione di questa tipologia di pizza”.

«La tradizione deve essere il nostro punto di riferimento, dunque, se vogliamo esprimere bene la nostra identità. Sono anche dell’avviso che, nel cammino personale di ogni pizzaiolo, ci sono poi le variazioni sul tema, gli aspetti creativi che vanno alimentati, perché spesso si sente il bisogno di uscire dallo spazio del “classico” per addentrarsi in quello delle variazioni e sperimentazioni, ma senza stravolgimenti. A mio avviso

in futuro la pizza vivrà un ritorno alle origini sotto più punti di vista».

vincenzo, tu hai vinto il campionato mondiale di parma nella categoria stg e quest’anno sei stato giurato ai forni: secondo te quanto si conosce veramente il disciplinare?

Da quanto osservato direttamente, posso dire che solo una parte dei pizzaioli in gara rispetta il disciplinare: il resto

pensa di conoscerlo ma sbaglia e basta veramente poco per essere squalificati. Pensate che la media di questi ultimi si aggira tra il 30 e 35% degli iscritti alla categoria.

ci fai qualche esempio per capire meglio?

Molti commettono banalmente degli errori nella fase del condimento, la maggior parte sbagliano la cottura. C’è per esempio chi non mette il sale sul pomodoro ma lo mette a fine farcitura o dentro il pomodoro; stessa cosa per l’olio o il basilico che mettono in uscita e non in cottura. Se sbagli questi passaggi, significa che il Disciplinare non lo hai studiato. E poi si tende a sbagliare la cottura

essere legato ad un disciplinare per un pizzaiolo può essere limitativo o è una sfida?

Applicare il Disciplinare è un atto di rispetto ma ci sono anche le revisioni personali. Io ho scelto la pizza napoletana, ho vinto il campionato per la categoria STG e mi reputo anche un creativo. Poi dipende cosa ricerca il pizzaiolo nel suo prodotto: tutti vogliamo un prodotto altamente digeribile e spesso si dice che la pizza napoletana non lo è o è eccessivamente gommosa. Può essere anche vero ma dipende da come tu hai lavorato gli ingredienti, dalla forza della farina scelta, dalle proteine e da quanto tempo dedichi alla lievitazione: sono tutti elementi che fanno la differenza. ci fai ancora un esempio per capire meglio?

Il disciplinare dice che si deve usare una farina 0 o 00 con forza che va da un minimo di 240 a un massimo di 380 W, con una percentuale totale di proteina pari al 11-12%. Il calcolo rientra perfettamente se ci manteniamo su un W entro i 300 ma, se già li superi, la percentuale proteica aumenta a 14 e sei fuori dagli schemi. Inoltre, più alta è la forza della

farina, più abbiamo bisogno di acqua e di ore di lievitazione se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo di digeribilità. Pertanto, è evidente che il disciplinare ha dei limiti: la pizza napoletana può essere sì digeribile ma non in tutte le opzioni che propone.

a questo punto, dicci: com’è la tua pizza?

Oltre a fare la napoletana Stg, la mia versione di pizza napoletana prevede un impasto con farina da 300W, 75% di idratazione, tra le 18-24 ore di lievitazione. In questo modo, do all’impasto la possibilità di maturare meglio ed essere più leggero. Facciamo anche impasti alternativi, come quello integrale ai semi o con la farina di riso Venere. E, per il condimento, mi diverto a creare sempre cose nuove; tra le novità di questa stagione, per esempio, c’è la Costiera con provola, fiori di zucca e basilico, in uscita zest di limone sfusato amalfitano e noci di Giffoni o, ancora, la pizza che ho dedicato a mia moglie, la Ci ha pensato lei con pesto di pinoli italiani, mozzarella di bufala, fiori di zucca e lardo agli agrumi e, in uscita, cialde di Parmigiano Reggiano e basilico cristallizzato.

la pizza di tramonti secondo francesco maiorano

Parliamo ora della pizza nera di Tramonti, così definita per il suo colore più scuro dovuto alle farine integrali e ne parliamo con Francesco Maiorano che, nella sua pizzeria, ha addirittura dedicato una parte del menu alla pizza tramontana, proprio quella della tradizione.

cosa differenzia la pizza di tramonti dalla napoletana?

Prima di tutto, la tipologia dell’impasto che utilizza lievito madre - come si faceva nelle case e nei forni locali per il pane - e una farina integrale macinata a pietra. Tocco distintivo: un’aggiunta di finocchietto selvatico, che conferisce freschezza. La stesura la rende un po’ più bassa e anche la cottura differisce, perché la nostra pizza tipica viene cotta in un forno a cupola con una temperatura più bassa rispetto alla napoletana (intorno ai 350°C) e con tempi più lunghi. Il risultato finale è una pizza più asciutta e croccante rispetto alla classica tonda partenopea.

quanto è importante per voi pizzaioli tramontani essere fedeli alla tradizione e parlare ancora di pizza di tramonti?

Per noi è qualcosa di davvero importante, soprattutto per chi è rimasto a vivere a Tramonti. Non che non lo sia anche per chi è andato via, anzi, ma per noi che continuiamo a vivere quotidianamente questa tradizione, sentirci legati alle nostre radici è fondamentale. Portare avanti con orgoglio il valore autentico della nostra terra è una responsabilità che sentiamo profondamente. Proprio per questo, anche nel menù della mia pizzeria, ho voluto dedica-

re un’intera pagina alla pizza di Tramonti, intitolandola

“Integralmente Tramonti”. Presentiamo tre tipologie di pizze, ognuna delle quali rende omaggio a figure storiche del nostro paese: la Luchetto, la Fra Serafino e la Nonna Argentina, tre personaggi simbolo che rappresentano la storia e l’identità della nostra comunità.

com’è la tua pizza? quanta tradizione c’è e quanta modernità?

Se parliamo della classica, la mia pizza ha un impasto personale con farina tipo 0, non segue la moda della “contemporanea” ma resta fedele alla tradizione, con una lievitazione di 24 ore e un’attenzione particolare alla qualità delle materie prime. Come accennavo prima, abbiamo inaugurato il nuovo menù, che include sia le pizze classiche che quelle speciali, abbiamo anche dedicato una pagina intera alla pizza che racconta il nostro territorio, valorizzando soprattutto i prodotti a km zero. Abbiamo infatti la fortuna di vivere in una zona ancora ricca di produzioni eccellenti: dal fiordilatte ai salumi, dai pomodori ai formaggi, collaboriamo con aziende locali che rappresentano l’eccellenza e che ci accompagnano in questo percorso gastronomico.

cosa significa oggi continuare a fare questo tipo di

pizza e come viene percepita dai

Continuare a proporre questa tipologia di pizza per noi significa davvero tantissimo, è un modo per perpetuare il legame profondo con le nostre radici, un modo concreto per rimanere connessi alla nostra terra. L’obiettivo è far sì che, attraverso questa pizza, si possa riconoscere Tramonti nella sua identità più autentica.

Io ho una mia idea: è giusto rendere omaggio a Napoli ma noi pizzaioli di Tramonti rivendichiamo il merito di aver portato la pizza nel mondo e, in particolare nel Nord Italia, da est a ovest. Abbiamo contribuito a trasformare la cultura gastronomica di intere regioni, facendola evolvere anche grazie alle nostre pizzerie, che hanno fatto conoscere un prodotto diverso, autentico, che oggi ci permette di distinguerci. La nostra è una pizza che sa raccontare una storia e oggi, insieme a tanti colleghi del territorio, continuiamo con orgoglio a proporre questa tradizione.

Dal punto di vista della clientela, riscontriamo molta positività: oggi Tramonti fa parte di un circuito sempre più internazionale e questo ci dà la possibilità di proporre qualcosa di diverso rispetto alla classica pizza napoletana. La nostra è una pizza con un’identità ben precisa, che sentiamo profondamente nostra e che portiamo avanti con orgoglio. Per noi non si tratta solo di servire un piatto ma di raccontare una storia. Raccontare chi ha fatto la storia della pizza di Tramonti e chi, oggi, continua a scriverla. Onoriamo il passato, viviamo il presente e guardiamo al futuro, sempre con fierezza. Il nostro passato non deve mai essere dimenticato: se oggi siamo qui, lo dobbiamo a chi ha creduto in questa tradizione prima di noi, a chi è partito, a chi è rimasto, a chi con tanti sacrifici ha lasciato un’eredità concreta.

forse non tutti sanno che…

Oggi, in Italia, si contano circa 3000 attività che si riconoscono nella scuola di Tramonti e nel 2010 la pizza di Tramonti ha ottenuto la De.Co. (Denominazione Comunale), riconoscimento ufficiale che ne tutela la tipicità. Oggi Tramonti è impegnata a valorizzare il proprio patrimonio gastronomico grazie anche al lavoro dell’Associazione Pizza Tramonti, nata dall’antica Corporazione dei Pizzaioli e oggi presieduta da Vincenzo Savino, storico e politico locale, che conta circa 90 affiliati distribuiti in 15 Paesi del mondo.

Scansiona il QR code e accedi a contenuti esclusivi al

Riscaldamento rapido e ottimo isolamento termico.

Risparmio enegetico e organizzativo.

Comando digitale facile e intuitivo.

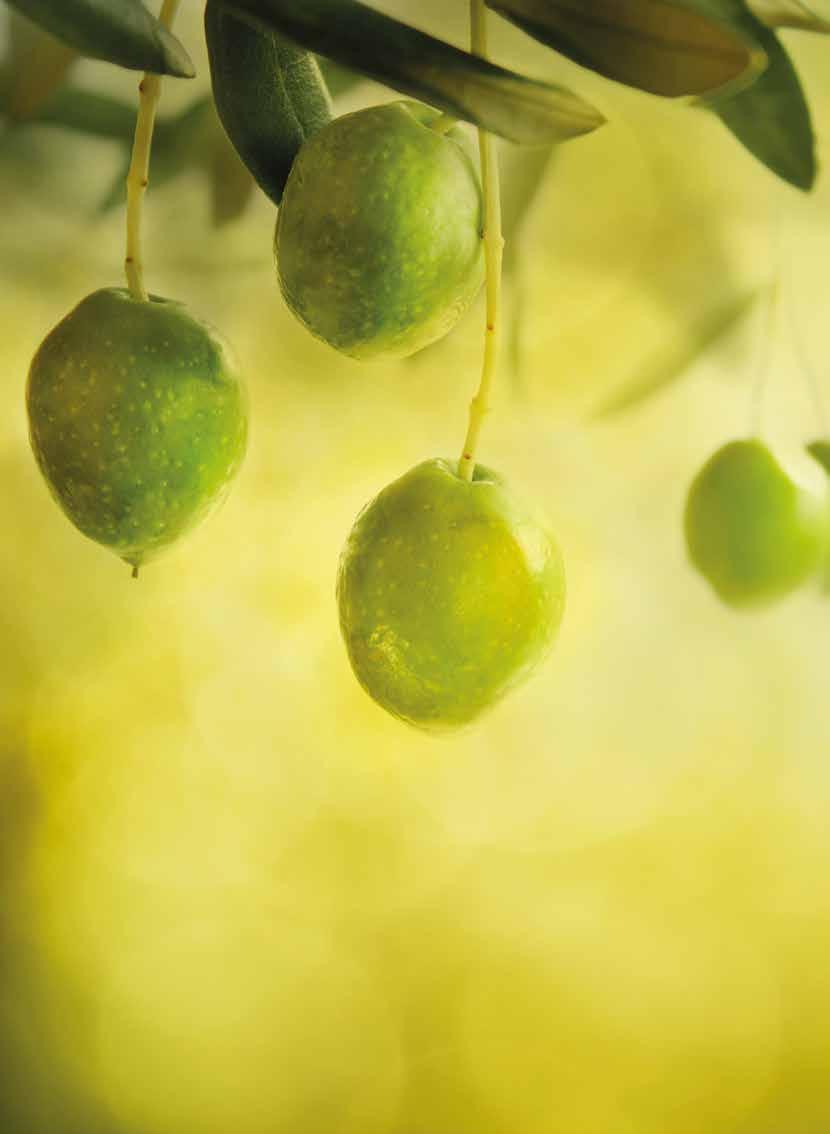

SECONDO LA GUIDA AGLI EXTRAVERGINI DI SLOW FOOD

L’estate ormai è iniziata nel Sud Italia: qui arriva, come sempre, un po’ prima del solito e, tra mare, sole, profumi freschi e cibo buono, non può mancare la nostra top 10 degli oli da usare per i vostri piatti, scelti dalla Guida agli Extravergini di Slow Food: una guida indipendente (non vengono chiesti infatti contributi ai produttori per far recensire i loro oli) che quest’anno ha festeggiato i suoi primi venticinque anni, attestandosi come la guida più longeva d’Italia sugli oli extravergini.

di Massimiliano Bruno Gallo e Angelo Lo conte

Questa top 10 - sia chiaro - non è una classifica ma un elenco dei migliori oli del Sud (secondo noi), delle loro caratteristiche sensoriali e dei consigli su quali cibi abbinarli, perché con l’olio extravergine di qualità, ogni cibo è più buono.

Azienda: Il Cappero, Anacapri (NA)

Nome dell’olio: Cru Pino de’ Monaci

Cultivar: Minucciola

Caratteristiche sensoriali: Erbaceo di grande complessità. Potente e molto espressivo al gusto. Esemplare persistenza aromatica. Abbinamenti consigliati: Zuppe di legumi, verdure amare, carni molto grasse alla griglia.

Azienda: Baglio Ingardia, Paceco (TP)

Nome dell’olio: Alberelli, Grand Cru

Cultivar: Cerasuola

Azienda: Vincenzo Marvulli, Matera

Nome dell’olio: Cenzino

Cultivar: Coratina

Caratteristiche sensoriali: fruttato intenso con nitide note di vegetale amaro, cardo. Amaro e piccante perfettamente calibrati. Abbinamenti consigliati: Zuppe complesse di verdure e legumi, stracotti di carne rossa e carni molto grasse alla griglia.

Caratteristiche sensoriali: Sentori verdi intensi che rievocano il carciofo fresco e riportano al gusto l’amaro e il piccante. Abbinamenti consigliati: Zuppe di legumi, insalate amare di stagione e carni di suino alla griglia.

Azienda: De Carlo, Bitritto (BA)

Nome dell’olio: Felice Garibaldi

Cultivar: Ogliarola

Caratteristiche sensoriali: Il fruttato è medio, con note di mandorla verde. Amaro e piccante intensi, in fresco equilibrio Abbinamenti consigliati: Verdure amare saltate in padella, frittate, carni di suino stracotte o alla griglia.

Azienda: Arcaverde, Cosenza

Nome dell’olio: Spezzanese

Cultivar: Spezzanese

Caratteristiche sensoriali: Forte personalità gustativa e freschezza olfattiva data da erba di sfalcio, carciofo e rucola.

Abbinamenti consigliati: Verdure saltate in padella o cotte al forno, carni rosse alla griglia e insalate amare di stagione.

Azienda: Fontana Madonna, Frigento (AV)

Nome dell’olio: Regio

Cultivar: Ravece

Caratteristiche sensoriali: Perfetta interpretazione varietale. Estremamente complesso sia all’olfatto che al gusto. Potente. Abbinamenti consigliati: Zuppe di legumi, verdure amare, insalate a base di pomodori, carni mediamente grasse alla griglia.

Azienda: Olearia San Giorgio, San Giorgio morgeto (RC)

Nome dell’olio: L’ottobratico

Cultivar: Ottobratica

Caratteristiche sensoriali: Palato dolce, delicato ed elegante, con avvolgenti e freschi odori floreali, di erba e cardo.

Abbinamenti consigliati: Pesce cotto al forno o in acqua, tartare di tonno e verdure delicate saltate in padella.

Azienda: Tenuta Cavasecca, Siracusa

Nome dell’olio: Siracusana

Cultivar: Zaituna

Caratteristiche sensoriali: Di bella coerenza gusto-olfattiva: freschi aromi di oliva e pomodoro, piacevolissimo sapore. Abbinamenti consigliati: Insalate fresche di stagione, formaggi freschi, mozzarella e carni bianche.

Azienda: Frantoio Romano, Ponte (BN)

Nome dell’olio: Racioppella

Cultivar: Racioppella

Caratteristiche sensoriali: Freschi e nitidi sentori di erba campestre e frutta dolce. Armonico e lungo, al palato avvolgente.

Abbinamenti consigliati: Pesce alla griglia, formaggi freschi, mozzarella, carni bianche e di suino.

Azienda: Mandwinery, Cerignola (FG)

Nome dell’olio: Addurè

Cultivar: Bella di Cerignola

Caratteristiche sensoriali: Fruttato intenso e balsamico, vivo amaro officinale, piccante leggero e persistente

Abbinamenti consigliati: Insalate fresche, complesse e amare, carni di suino e di pollo ruspante, passate di verdure e di legumi.

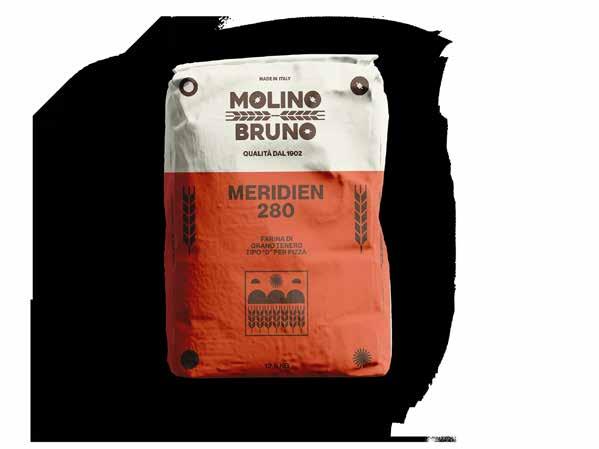

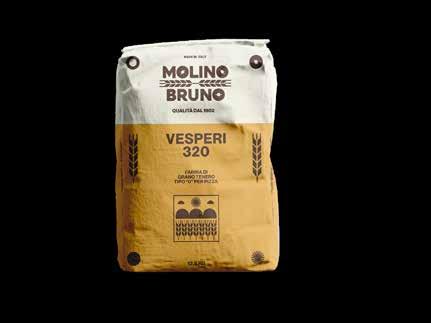

di Enrico Bonardo, Direttore commerciale e marketing di Scuola Italiana Pizzaioli

In alcuni luoghi, la pizza non è solo un piatto: è un fatto sociale, culturale ed economico. Nasce a Napoli, tra Settecento e Ottocento, come cibo urbano, semplice e veloce, venduto per strada o nei primi forni. Nel 1889, simbolica "data di nascita" della Margherita, diventa simbolo nazionale e identitario. Nel Novecento, l’emigrazione italiana la trasforma in fenomeno globale. A New York nasce lo stile “slice”, adatto al ritmo della metropoli. In Argentina, la pizza si fa spessa e ricca, mentre da Tokyo a Città del Messico si moltiplicano le versioni ispirate al modello italiano. Ma la vera cultura della pizza non vive solo nella ricetta: è un sistema territoriale complesso, un ecosistema che tiene insieme materie prime, saperi artigianali, tecnologie e identità locali. In Italia esistono intere filiere legate alla pizza: aziende agricole, caseifici, molini, forni, pizzerie e ristoranti. Regioni come Campania, Lazio, Puglia e Veneto hanno costruito ecosistemi produttivi che legano pizzaioli, produttori e formazione professionale. Sempre più operatori conoscono l’origine delle materie prime e ne fanno parte attiva del proprio racconto. La cultura pizzaiola è oggi anche consapevolezza ambientale, scelta etica, rigore tecnico. Un ruolo chiave lo ha la farina. L’Italia ha sviluppato uno stile molitorio distintivo: selezione dei grani, moliture calibrate, classificazioni precise, trasparenza di filiera hanno conquistato il mondo dei professionisti e oggi chi vuole fare pizza in autentico stile italiano si approvvigiona dai mulini italiani. È chiaro, dunque, che dalla scelta del grano alla tecnica di impasto, ogni fase è cultura. Oggi, dove ci sono un pizzaiolo consapevole, una comunità che consuma e una materia prima rispettata, la pizza diventa cultura. Non solo da gustare, ma da comprendere e raccontare.

www.scuolaitalianapizzaioli.it info@scuolaitalianapizzaioli.it

MONDIALE

DELLA PIZZA

DEMETRA srl

Via Roma, 751 - 23018 TALA MONA (SO) - ITALY tel. 0342 674011 info@demetrafood.it

1. Squadra che vince non si cambia: che cos’è per te il Campionato mondiale della pizza?

Il Campionato mondiale della pizza, per noi, è molto più di una gara: è un appuntamento fondamentale per chi vive la pizza come passione e mestiere. Qui si incontrano i migliori pizzaioli, si respira innovazione e si celebra la tradizione italiana. È un’occasione preziosa per confrontarsi, lasciarsi ispirare e portare a casa nuove idee. Ogni anno torniamo arricchiti, con nuovi stimoli e la certezza che la crescita passa dal confronto e dalla condivisione di esperienze tra professionisti.

2. Qual è la richiesta più strana che hai ricevuto nei giorni del Campionato?

Durante il Campionato non mancano richieste particolari, ma una delle più insolite è stata quella di preparare una pizza che unisse ingredienti dolci e salati. All’inizio ci è sembrato un abbinamento azzardato, ma ci siamo messi in gioco con entusiasmo, sfruttando l’occasione per sperimentare e dimostrare la versatilità della pizza. La soddisfazione di chi ha assaggiato quella creazione ci ha confermato che la voglia di innovare non deve avere limiti.

3. Quale ricordo ti è rimasto impresso di questa edizione? Il ricordo più forte di questa edizione è l’energia positiva che si respirava tra i partecipanti. Ogni pizzaiolo ha portato non solo la propria tecnica, ma anche storie di dedizione e passione. È stato emozionante vedere la collaborazione tra colleghi, lo scambio di consigli e il tifo reciproco, segno che la vera forza del nostro settore è il senso di appartenenza a una grande famiglia. Questi momenti di condivisione sono ciò che rende il Campionato davvero speciale.

4. La tua azienda e il futuro della pizza: quali progetti per domani?

Guardando avanti, per noi il futuro della pizza significa innovare senza perdere di vista la tradizione. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per offrire ingredienti e soluzioni che aiutino i pizzaioli a esprimere la propria creatività, semplificando il lavoro e garantendo sempre la massima qualità. La nostra Food Academy resta un punto di riferimento per la formazione, con corsi aggiornati e collaborazioni con le migliori scuole. Vogliamo continuare a supportare la crescita dei professionisti del settore, contribuendo insieme a scrivere nuove pagine nella storia della pizza.

La condivisione delle idee, la conoscenza del mondo HORECA, l’interazione tra rete commerciale, distributori e professionisti della ristorazione rappresentano l’essenza di Demetra.

Questa visione ci guida verso il futuro e il miglioramento continuo. Essere innovativi è un’attitudine naturale, alimentata da passione, autenticità e coraggio.

Questa è Demetra.

In occasione di Tuttofood, presso lo spazio di “Pasta Armando”, Alessandro Borghese e la sua squadra di lavoro hanno presentato il brand di pasta 100% naturale ed italiano, preparando 3 primi piatti regionali diversi. Borghese è nato a San Francisco nel 1976, è uno dei cuochi più famosi d’Italia e protagonista indiscusso del successo della cucina in televisione. Esempio di un nuovo approccio alla materia prima, ha rinnovato il concetto di cultura e professionalità nel settore della ristorazione. Definito lo chef «Rock&Social», è stato premiato più volte per la sua cucina, legata alla qualità, dove tradizione e innovazione diventano metodo, stile, arte e gusto. I suoi ristoranti si trovano a Milano e a Venezia: quest’ultimo è una new entry nella guida Michelin.

Abbiamo fatto allo chef alcune domande. Alessandro, in questi giorni ha lavorato molto con la pasta mista: come nasce?

L'idea di creare questa pasta mista con Pasta Armando nasce da un presupposto: in cucina non esistono ingredienti di serie A e serie B. Quando la qualità incontra la creatività, si crea sempre un piatto che sa valorizzare al massimo ogni elemento. Ho voluto chiamare questo nuovo formato "ReMix" perché credo che pasta e musica abbiano molto in comune. I grandi classici di entrambe sanno emozionare e raccontare storie... E, nella nostra Pasta Mista, il Remix, ogni frammento di pasta, pur diverso, contribuisce a creare un sound unico. Tanti piccoli pezzi, tondi, larghi, storti, lisci, ruvidi: una varietà di formati che insieme danno vita a un nuovo sound. Come la abbina?

La Pasta Mista è un formato estremamente versatile. Ovviamente si presta benissimo a minestre e zuppe, come ci insegna la tradizione (quella che non spreca nulla e che vedeva nella pasta mista una geniale soluzione anti-spreco). Ma si esprime in modo fantastico anche in piatti più originali e ricercati. Personalmente, la trovo eccezionale con il ragù di pesce. La diversità di dimensioni e forme dei vari pezzi permette di giocare con le consistenze e creare piatti davvero gustosi e creativi!

Quella italiana! La mia cucina preferita è quella sincera, preparata con materie prime di qualità e senza troppi fronzoli ma con una grande conoscenza del piatto e degli ingredienti che vengono utilizzati. Mi piace la cucina verace e quella dei ricordi, dove ogni morso o boccone ti evoca una sensazione e ti riporta a un momento particolare vissuto in passato.

Se dovessi indicare un paio di pietanze in particolare, sicuramente direi la pasta e patate preparata da mio zio Tonino e il ragù alla napoletana della domenica con la carne al sugo che cucinava sempre mio papà. I piatti della mia memoria sono perlopiù associati ai ricordi della mia infanzia ma, in realtà, poi, col tempo sono anche cambiati. Penso, per esempio, ai piatti mangiati con mia moglie in un’occasione speciale, con le mie figlie o con mia suocera, che è una cuoca eccellente e prepara ricette memorabili.

Mi sono formato con tanta gavetta e tanto duro lavoro, ho imparato questo mestiere sul campo. Non mi sono mai mancate la determinazione e la voglia di raggiungere gli obiettivi che mi prefissavo, con tanta umiltà e spirito di sacrificio. Ringrazio i miei genitori che mi hanno permesso di frequentare scuole estere e mi hanno fatto crescere con una visione cosmopolita della società e del mondo, insegnandomi che per ottenere dei risultati nella vita bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare duramente. Mi sono formato facendo quello che più mi piace: cucinare!

“Fratelli La Cozza” e “Sfashion Café” sono due tra le mete preferite degli amanti della pizza a Torino. Tra le prime pizzerie al mondo ad essere state certificate per la “pizza napoletana STG”, continuano ad investire in formazione ed aggiornamento continuo con proficui risultati.

Oggi hanno il piacere di poter annoverare nelle pizzerie del gruppo due tra i 10 migliori pizzaioli al mondo; infatti, Francesco Papagna (pizzaiolo di “Fratelli la Cozza”) e Juri Prato (pizzaiolo storico dello “Sfashion”) che si sono classificati rispettivamente quarto ed ottavo nell’ultimo Campionato del Mondo della Pizza di Parma nella categoria pizza classica su oltre 280 concorrenti provenienti da tutto il mondo.

L’azzardo del 1998: portare Napoli nel Cuore del Piemonte

Nel 1998, la famiglia Ferrari compie una scommessa che molti consideravano destinata al fallimento: introdurre la pizza napoletana autentica nel tessuto gastronomico torinese. Un’operazione che richiedeva non solo coraggio imprenditoriale ma una profonda comprensione delle dinamiche culturali che regolano l’accettazione di tradizioni culinarie regionali in contesti geograficamente distanti. La strategia adottata dai fondatori rivela un approccio metodico: il reclutamento

di Aldo Brandi, pronipote dell’inventore della pizza Margherita, rappresentava non solo l’acquisizione di competenze tecniche ma l’importazione di un patrimonio culturale napoletano autentico. Brandi, affiancato da Gennaro Ranieri - tuttora attivo nel gruppo dopo 27 anni - ha trasferito a Torino non semplicemente una tecnica ma un’intera filosofia produttiva che il tempo ha saputo riconoscere e premiare. L’ubicazione iniziale scelta in Corso Giampartino a Torino, area allora periferica e non sviluppata, amplificava il rischio dell’operazione. Ancora oggi il locale, ospitato nella storica prima fabbrica “Basicnet”, crea un ambiente post-industriale

che fonde elementi napoletani e newyorkesi, riflettendo una visione estetica ancora oggi moderna e capace di anticipare di anni le tendenze contemporanee del design di interni per la ristorazione.

Il fenomeno dell’influenza culinaria e il trasferimento di competenze

Il fondatore de “L’Oreal”, Eugène Schueller esordì in un memorabile discorso con questa frase: “Un’azienda non è fatta di muri e macchine ma di Persone, Persone, Persone”. Nel caso dei “Fratelli La Cozza”, la capa-

cità di attrarre competenze specializzate da un territorio geograficamente e culturalmente distante rivela un approccio strategico che va oltre la semplice acquisizione di know-how tecnico. Si tratta di un vero e proprio trasferimento di patrimonio culturale, dove la tecnica napoletana della lavorazione dell’impasto si sposa con l’approccio imprenditoriale piemontese, creando una sintesi innovativa.

L’introduzione dell’abbinamento pizzacozze, oggi considerato standard nel settore, rappresenta un esempio paradigmatico di come l’integrazione di elementi gastronomici tradizionali possa generare nuovi paradigmi gastronomici riconosciuti nel tempo. Questo accostamento, all’epoca percepito come azzardato, ha successivamente influenzato l’offerta di numerosi locali, diventando un marker identitario della ristorazione italiana contemporanea che unisce mare e territorio in un’unica proposta culinaria.

Filosofia produttiva e posizionamento nel panorama competitivo

Nel tessuto gastronomico torinese, dove la cultura culinaria piemontese si confronta quotidianamente con le contaminazioni della globalizzazione alimentare, “Fratelli La Cozza” ha sviluppato una metodologia operativa che costituisce una vera e propria dichiarazione di principi. La scelta dell’artigianalità quotidiana non rappresenta semplicemente una strategia commerciale ma l’affermazione di una filosofia che riconosce nel tempo e nella competenza umana i fattori irrinunciabili della qualità gastronomica.

L’utilizzo sistematico di ingredienti stagionali crea un ponte tra il ritmo naturale della produzione agricola e la tavola del consumatore, in un’epoca dove l’industria alimentare tende sempre più verso l’omogeneizzazione e la standardizzazione dei sapori. Questa scelta comporta sfide logistiche e operative considerevoli:

richiede relazioni consolidate con fornitori locali, flessibilità nella gestione del menu e una formazione continua del personale per adattarsi alle variazioni qualitative degli ingredienti. Questo approccio posiziona “Fratelli La Cozza” e “Sfashion Cafè” in un segmento premium del mercato, dove la qualità delle materie prime e la competenza tecnica rappresentano i fattori competitivi primari. L’evoluzione del menu, che preserva l’identità napoletana originale integrandola con impasti contemporanei e nuove tecniche di lievitazione, dimostra una capacità di adattamento che risponde alle evoluzioni del gusto contemporaneo senza tradire l’autenticità del prodotto.

La partecipazione al Campionato

Mondiale della Pizza

Il risultato più significativo in termini di validazione tecnica arriva dai recenti risultati al Campionato Mondiali della Pizza a Parma, dove Francesco Papagna (4° posto) e Juri Prado (8° posto) hanno ottenuto posizionamenti eccellenti nella categoria pizza classica, superando oltre 280 concorrenti internazionali. Questo risultato rappresenta una delle poche qualificazioni nelle quali due pizzaioli della stessa catena hanno raggiunto simultaneamente la “top ten” mondiale. Il dato conferma che la metodologia formativa e la qualità degli standard operativi di Fratelli La Cozza hanno raggiunto livelli di eccellenza riconosciuti a livello internazionale.

Due esperienze diverse al servizio della stessa azienda

JURI PRATO

Il Custode della Tradizione Ventennale

Percorso professionale e origini

Piemontese, nato a Moncalieri nel 1977, Juri Prato ha iniziato la carriera di pizzaiolo sotto la guida di Gennaro Esposito, completando la formazione attraverso esperienze in diverse pizzerie come “extra”. Nel 2004, a 29 anni, entra nel gruppo Ferrari presso lo “Sfashion Cafè”, dove attualmente ricopre il ruolo di capopizzaiolo dopo vent’anni di servizio continuativo. Ha conseguito qualifiche come istruttore dell’associazione “La Piccola Napoli” e attestati in grani alternativi presso l’Accademia Luigi Stamerra.

Passione per il settore

La sua dedizione ventennale alla famiglia Ferrari testimonia un legame professionale che trascende il semplice rapporto lavorativo, evolvendosi in una partnership basata sulla condivisione di valori qualitativi e metodologie operative.

Ingrediente e pizza preferiti

Juri ama tutto della sua creatura: le farine che si combinano con acqua e lievito, la lavorazione dell’impasto, la dolcezza del pomodoro e la sapidità della mozzarella. Il suo tocco si legge nella ricerca del massimo risultato a partire dagli ingredienti

Aneddoto caratterizzante

La sua progressione da pizzaiolo a capopizzaiolo e istruttore, mantenendo per due decenni la fiducia della proprietà, rivela una personalità caratterizzata da affidabilità tecnica e capacità di preservare standard qualitativi nel tempo. È l’elemento di continuità che garantisce la coerenza della proposta gastronomica.

L’Innovatore degli Impasti

Percorso professionale e origini Pugliese, originario di Barletta, ha iniziato l’attività imprenditoriale aprendo una pizzeria d’asporto successivamente venduta prima del trasferimento a Torino. La formazione tecnica è avvenuta presso l’Accademia Formazione Professionale di Luigi Stamerra, dove ha ottenuto qualifiche come pizzaiolo professionista e istruttore. A Torino ha lavorato prevalentemente con la famiglia Ferrari, approdando a “Fratelli La Cozza” dallo “Sfashion Cafè”.

Passione per il settore

L’interesse per questo mestiere nasce dalla possibilità di trasformare la farina, ingrediente base apparentemente semplice, in prodotti finali diversificati attraverso

tecniche e gestioni dell’impasto differenziate. Questa visione rivela un approccio scientifico-sperimentale alla panificazione.

Ingrediente e pizza preferiti

Non manifesta preferenze specifiche, privilegiando la sperimentazione e in particolare la trasposizione di piatti della cucina tradizionale in formato pizza.

Aneddoto caratterizzante

Il suo percorso include un approccio curioso e sperimentale. Questa dinamica, unita alla sua specializzazione negli “impasti speciali” e alla passione per la reinterpretazione culinaria, evidenzia una personalità orientata verso l’esplorazione di nuove frontiere tecniche e mai paga dei risultati.

Siciliano di Catania, città che ha dato i natali alla “pasta alla Norma” e dove regnano l’arancino, la granita e la Scacciata, Marco D’Arrigo con la sua terra ha un forte legame e lo si capisce subito ascoltando i suoi racconti: da quelli della cucina della mamma a quelli delle giornate passate al mare a pescare o in campagna, dalla bellezza ai sapori con cui è cresciuto e con cui ogni giorno convive.

Siciliano di Catania, città che ha dato i natali alla “pasta alla Norma” e dove regnano l’arancino, la granita e la Scacciata, Marco D’Arrigo con la sua terra ha un forte legame e lo si capisce subito ascoltando i suoi racconti: da quelli della cucina della mamma a quelli delle giornate passate al mare a pescare o in campagna, dalla bellezza ai sapori con cui è cresciuto e con cui ogni giorno convive. Marco D’Arrigo, pizzaiolo di “Al Vicolo Pizza&Vino” fa parte di quella generazione che riscopre la tradizione e la vuole trasportare nel futuro. «Per me la tradizione è tutto e per questo cerco di portare la tradizione nelle mie pizze: è una sfida fondamentale, un impegno che ho preso con me stesso». Ed è proprio con l’amore per la Sicilia e le sue tradizioni che Marco nel 2023 vince l’ottava edizione di MasterPizza Champion, ritagliandosi negli ultimi due anni una

sfera di attività di successo e una buona dose di visibilità.

Marco, nonostante la giovane età, ha alle spalle un percorso variegato in cui la voglia di provarci e riuscire, accompagnata dallo studio, lo hanno fatto crescere. Da piccolo imprenditore e pizzaiolo autodidatta, oggi fa parte del progetto di “Al Vicolo Pizza&Vino” che possiamo definire a tutti gli effetti un progetto di riqualificazione urbana e di valorizzazione. Ci siamo fatti raccontare un po’ di lui e ovviamente della sua pizza.

Marco, quando inizia il tuo rapporto con la pizza?

Fin da piccolo, ero un vero mangione di pizza. Mia madre era una cuoca straordinaria e preparava una pizza in teglia che

ti segna (soprattutto se scegli di fare il pizzaiolo). Tredici anni fa ho avuto la fortuna (e sfortuna) di incontrare un forno a legna, di quelli usati per il pane e, senza grandi conoscenze, decido di rimetterlo in funzione. All’inizio, mi facevo preparare i panetti per la pizza da un forno amico, poi, vedendo che la cosa funzionava, decido di lavorare anche sull’impasto e mi metto a studiare. Sono da sempre un autodidatta e, col tempo, la cosa è diventata sempre più interessante e appassionante. Poi, è arrivata una chiamata da Lucio Ferlito di “Al Vicolo Pizza & Vino”, ho lasciato il locale che avevo e ho iniziato un percorso nuovo, interamente dedicato alla pizza. Nei primi tre anni, mi sono dedicato alle farciture; poi, ho iniziato a mettere le mani in pasta e a fare le pizze e qui ho scoperto (non solo io) di avere una certa dote, un talento naturale.

Cos’è per te la pizza? Cosa rappresenta?

Per me la pizza è come un quadro per un pittore: riflette ciò che sei. In ogni impasto, in ogni farcitura, ci metto tutto me stesso. Se sai davvero leggerla, una pizza può raccontarti la personalità di chi l’ha creata. È espressione di cultura, di territorio, di popolo.

Nel 2023, vinci il talent “MasterPizza Champion”: come è nata l’idea di partecipare a questo programma e cosa ti ha portato questa vittoria?

Premetto che non avevo mai partecipato a nessuna gara, a parte il Campionato Mondiale della Pizza a Parma, dove il mio titolare organizzava un team. Una sera,

mentre scorrevo Instagram, vedo la presentazione di questo programma e, d’istinto, mi iscrivo tramite un contest online. Ero ignaro delle dinamiche e, rispetto ad altri concorrenti che tornavano da edizioni precedenti, io ero lì per giocare, per fare esperienza. E, con questa leggerezza mi ritrovo a passare le varie fasi, arrivare alla finale e vincerla, quasi senza crederci. Dopo 13 anni di lavoro, quella è stata una soddisfazione personale immensa. All’inizio, vieni travolto dall’adrenalina: ti chiamano, ti cercano, ti invitano… Ma poi, una volta passata la “bolla”, capisci che è il momento di prendere una direzione precisa e oggi mi riconosco totalmente nel mio lavoro e, nella mia città, oltre ad aver sposato il progetto del Pizzaiolo del Cambiamento de “Le 5 Stagioni” e ad essere diventato anche ambassador per la Sicilia di “Moretti Forni”.

È venuto il momento di parlare della tua pizza. Ci racconti qualcosa del tuo impasto e che tipologia di pizza fai?

“Al Vicolo” ha la particolarità di essere un marchio che ingloba più realtà, tutte lungo la stessa strada. Dalla pizzeria classica alla bakery, decliniamo la pizza nelle sue diverse forme: classica, padellino, trancio, pizza in pala, con cui mi diverto molto e anche la versione senza glutine.

Il primo forno elettrico a platea rotante

Il più versatile forno elettrico touch screen sovrapponibile

La mia è una pizza di ispirazione contemporanea ma molto più asciutta, non gommosa e con un morso croccante. Lavoro con grani autoctoni come la Tumminia ma anche farine multicereali, il kamut e, per la pizza classica, lavoro i miei impasti con la semola, proprio come vuole la tradizione siciliana e, in particolare, catanese dove la pizza si fa con un 50% di semola e il resto tipo 0 e 00.

Per quanto riguarda i topping, ti ritieni un “classico” o un innovatore?

Caratterialmente sono o bianco o nero ma, in questo caso, scelgo di stare al centro e di lavorare con le sfumature. L’ispirazione la prendo dalla tradizione, sono molto legato al territorio e alle ricette di casa e ai piatti e prodotti tipici, che amo far rivivere sulle mie pizze. Come la pizza con la caponata, con la Vastedda del Belice, nocciole tostate e cioccolato di Modica per dare un tocco creativo.

Anche le pizze con cui ho vinto la finale di “Masterpizza Champion” erano un omaggio alla mia Sicilia: un padellino al cannolo siciliano con impasto al cioccolato,

nocciole e pistacchio, asciugato a bocca di forno, poi farcito con ricotta di pecora e granella di pistacchio e nocciole o l’altra pizza con verdure, esclusivamente del mio territorio, che ho chiamato “Terra senza spreco”, per raccontare l’importanza di valorizzare ciò che la terra offre senza scarti.

La Capricciosa: per me è quella combinazione di sapori e odori perfetta che rappresentano di più la mia idea di pizza.

Da anni la tua casa professionale è

“Al Vicolo Pizza&Vino”: mi racconti la storia che c’è intorno a questo luogo?

Possiamo parlare di riqualificazione urbana e di valorizzazione?

“Al Vicolo Pizza&Vino” rappresenta la scommessa più grande di un pizzaiolo imprenditore, Lucio Ferlito, che ristruttura una vecchia lavanderia in un piccolo

vicolo, senza illuminazione, del centro storico di Catania, non distante dall’anfiteatro romano, uno dei simboli della città etnea. Grazie alla caparbietà di Lucio e alla pizza formato gigante che aveva pensato e con cui ha saputo conquistare Catania, ora “Al Vicolo Pizza&Vino” (che era un piccolo spazio con una ventina di posti a sedere) è diventato una realtà imprenditoriale innovativa, un gruppo che comprende “Vinicolo Hub”, una bakery, la pizzeria, il ristorante, un cocktail bar e di cui sono orgoglioso di far parte. Come hai ben detto, è stato un grande progetto di riqualificazione urbana: attraverso il cibo e la pizza, quel vicolo di Catania ha trovato nuova forma e nuova vita ed è un punto di riferimento per turisti e per gli stessi catanesi.

Guardando il menu di “Al Vicolo Pizza&Vino”, tutte le pizze in carta hanno i nomi delle vie di Catania, disegnando una sorta di “Tuttocittà gastronomico”: come mai questo omaggio?

Una cosa pensata fin dagli esordi, sicuramente un modo per distinguerci dalle altre pizzerie ma anche un tributo ad una città che abbiamo nel cuore. Abbiamo creato così una mappa del gusto dove ogni pizza non è solo qualcosa da mangiare, ma anche un posto da vedere e da scoprire.

“Le radici profonde non dubitano mai che la primavera arriverà.”

(Marty Rubin)

E Francesco Arena – proprietario dell’omonimo forno nel centro di Messina – ha scelto di non dubitare della primavera. Mastro fornaio e creatore di bontà, porta nel cuore una storia iniziata nel 1939, tra le mani di sua nonna e poi di suo padre. È cresciuto respirando il profumo del pane appena sfornato, imparando che tempo, pazienza e amore sono gli ingredienti più veri. Quelle radici, solide e vive, gli hanno dato forza per crescere e visione per cambiare. Non le ha mai rinnegate ma ha saputo trasformarle in spinta, perché evolversi è necessario. Nel suo mondo, tradizione e innovazione si incontrano ogni giorno, tra grani antichi, lievito madre, rispetto per la filiera e un’energia tutta femminile che dà forma, con gentilezza e passione, a ogni impasto. Ogni pane racconta la sua terra, la sua identità, e quella sfida di restare sé stesso, pur continuando a evolversi continuamente.

Francesco, parlami di te, raccontami chi sei. Vieni da una storica tradizione familiare: com’è stato crescere tra farine, pani e lievitazione? Hai sempre voluto seguire questa strada?

Crescere in una famiglia di fornai significa respirare ogni giorno il profumo del pane appena sfornato e imparare fin da piccolo che il tempo, la pazienza e l’amore sono gli ingredienti fondamentali. Mia nonna prima, e mio padre poi, mi hanno trasmesso un sapere antico fatto di gesti ripetuti, di albe trascorse davanti al forno e di mani sporche di farina.

La mia azienda ha una storia iniziata nel 1939, che sento la responsabilità di preservare, custodire e raccontare. Anche quando le radici sono solide, evolversi è necessario. Ma farlo richiede coraggio, visione e soprattutto equilibrio. Innovare senza rompere il legame con la propria storia è la vera sfida. E le strade per farlo sono diverse. Una di queste è sicuramente la ricerca continua. Scoprire nuovi prodotti, studiarli, saperli valorizzare. La mia personale esperienza con i grani antichi mi ha portato a instaurare un dialogo più profondo con i clienti. Perché oggi, chi entra in panificio non cerca solo pane: vuole sapere cosa compra, da dove viene, quale valore rappresenta. È nostro dovere spiegare, raccontare, confrontarci. Perché non possiamo dimenticare che la conoscenza genera fiducia. Non nego che ho vissuto alcuni momenti

in cui ho pensato di allontanarmi da questa strada ma, alla fine, ho capito che il pane era il mio destino. È il mio modo per parlare al mondo, per raccontare la mia terra, la mia storia e l’eredità che porto dentro.

Nella tua nuova “casa” in centro, hai fatto la scelta di panificare con grani antichi e lievito madre: cosa ti ha spinto a farlo? Qual è il filo che lega la memoria della tua famiglia con la sperimentazione di oggi? E qual è la tua filosofia?

La mia nuova “casa” è un laboratorio a cielo aperto, un luogo in cui tradizione e innovazione si incontrano ogni giorno. Ho

scelto i grani antichi perché raccontano la verità della terra siciliana: Tumminia, Russello, Perciasacchi non sono solo farine ma identità e valorizzazione della filiera, dal contadino alla tavola, passando per il mugnaio. Il lievito madre è un organismo vivo, come la nostra memoria: cambia, evolve ma mantiene un legame profondo con le origini.

La mia filosofia è chiara: essere contemporaneo senza tradire le radici, sperimentare con rispetto.

Ogni pagnotta deve avere un’anima, una storia da raccontare.

Tradizione e innovazione possono coesistere soltanto rispettando le origini e i prodotti, integrando le tecnologie moderne che ci aiutano nello sviluppo e nella programmazione della produzione. La qualità resta il fulcro. Selezionare materie prime eccellenti e inserirle in proces-

si produttivi che rispettino la tradizione ma siano aggiornati ai tempi: è la chiave per restare competitivi. Le tecnologie, dal caldo al freddo, ci permettono di organizzare meglio la produzione, ridurre i costi e limitare gli sprechi.

Qual è il “pane della tua anima” e cosa racconta di te? Proponimi due prodotti che mi faresti assaggiare per farmi capire chi sei davvero. E, dimmi, perché proprio quelli?

Il “pane della mia anima” è quello che faccio con Tumminia e Russello, lievito madre e lunga fermentazione: è rustico, intenso, profuma di Sicilia e ha una crosta che canta quando lo tagli. Racconta la mia

terra, il mio amore per ciò che è autentico. Ti farei assaggiare la focaccia messinese: un omaggio alla cultura mediterranea, con materie prime di prossimità e gusto netto; ma anche il “pane nero” con semi misti, grani antichi e fermentazione spontanea, perché è imperfetto, vivo, in continua trasformazione, proprio come me.

So che usi pomodorini Pachino o pomodori locali freschi; cosa cerchi nella materia prima per esaltare davvero il tuo prodotto?

Cerco verità e stagionalità. Un pomodoro dev’essere quello giusto, raccolto al momento giusto, nel luogo giusto. Quando uso i Pachino IGP o i pomodori coltivati da piccoli agricoltori locali, cerco sapore, dolcezza, acidità e struttura: elementi che devono integrarsi con gli impasti e non coprirli. La materia prima non deve fare scena, deve dialogare con i miei prodotti, non urlare.

So anche che hai voluto una squadra al femminile: che energia ti dà lavorare accanto a donne in questo mondo dominato dagli uomini?

Nel mio forno c’è un’energia gentile e potente, fatta di precisione, cura e creatività. Ho scelto una squadra al femminile non per provocazione ma per omaggiare mia nonna in primis e perché credo che la sensibilità femminile sia una risorsa fondamentale in un mestiere che richiede ascolto e presenza. Ogni giorno imparo qualcosa da loro e insieme stiamo dimostrando che la qualità non ha genere, ha solo passione.

Hai vinto diversi premi, riconoscimenti importanti. Come hai vissuto quei momenti?

Ogni riconoscimento è stato un’emozione ma anche una responsabilità. Non cerco premi, cerco connessioni vere con le persone ma quando arrivano riconoscimenti da realtà importanti, come quelli che ho

ricevuto, sono una conferma che il lavoro silenzioso e costante ha un valore. Li vivo con gratitudine, pensando a mio padre, a mia nonna, a mia moglie e alle mie figlie che spesso e volentieri hanno subito la mia assenza per il lavoro ed infine - ma non per importanza - a tutte le persone che ogni giorno mettono le mani in pasta con me.

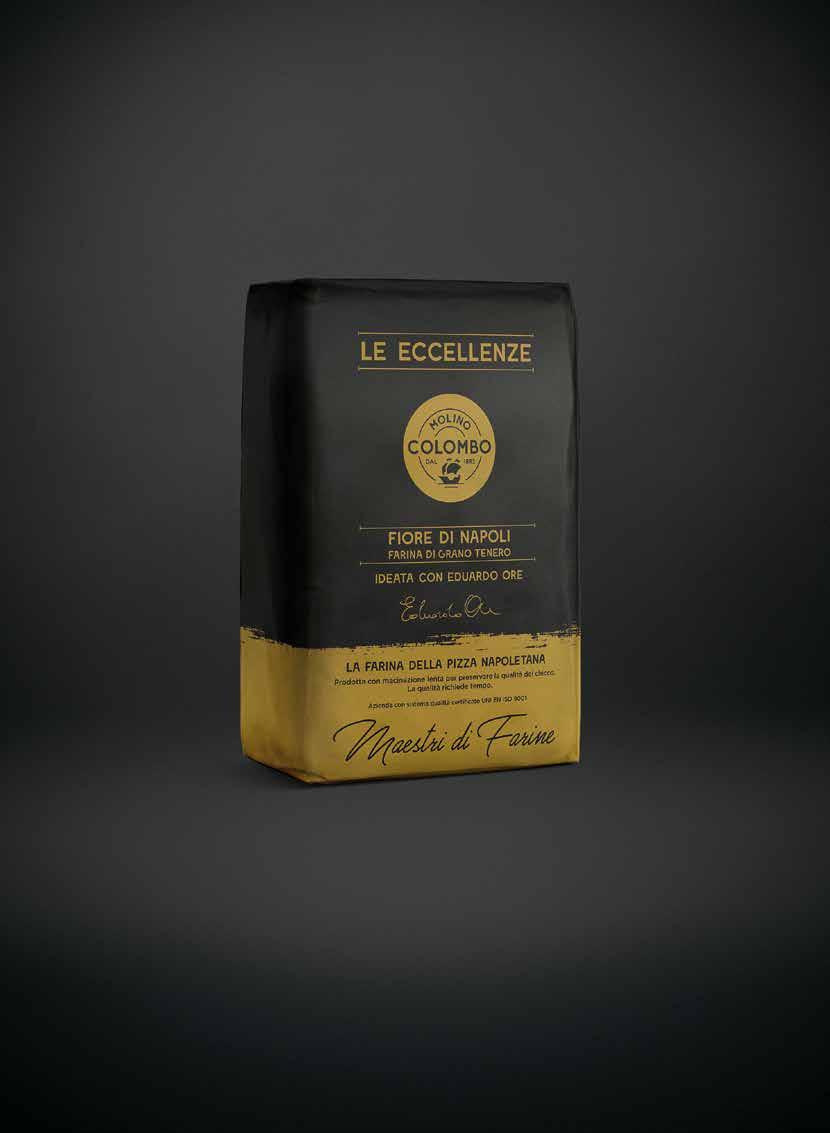

PER LA TUA PIZZA NAPOLETANA SCEGLI LE ECCELLENZE DI MOLINO COLOMBO, LA FARINA IDEATA IN COLLABORAZIONE CON IL MAESTRO PIZZAIOLO EDUARDO ORE.

Classe 1975, nato il 20 marzo, Agostino Coppola è originario della Campania e, all’alba del suo cinquantesimo compleanno, è più che mai convinto della superiorità della cucina italiana di fronte a tutte le altre gastronomie del mondo. Non a caso, è Presidente della Federazione Italiana Cuochi in Francia, tra le delegazioni più attive (se non la più attiva) della confederazione fuori dai confini dello Stivale.

Agostino si definisce “uno a cui piace la cucina e che ama portare i valori dell’Italia, ovunque, non solo all’estero”. Ha cominciato a lavorare in pizzeria quando era ancora molto giovane ma, come dichiara lui stesso: “Lo facevo per perdere un po’ di tempo con zii, cugini e amici”. Non ha frequentato l’alberghiero, bensì l’ITIS e allora la prima domanda di questa chiacchierata sorge spontanea.

Come ti sei appassionato al mondo della cucina?

Merito di mio padre. Sia chiaro: non era un cuoco ma cucinava ogni tanto e, quando cucinava, mi trasmetteva una bella sensazione. Avevamo alcuni terreni a Battipaglia e spesso andavamo lì, anche senza mia madre. Così, all’età di 11-12 anni ho iniziato anche io a cucinare, per gioco, per stare con lui facendo cose semplici.

E la tua prima vera esperienza in cucina qual è stata?

Sicuramente, quella del 1994 con Annamaria Nocera all’Isola d’Elba. Prima di allora, ero solo andato spesso a far visita al mio padrino di battesimo che aveva un ristorante a Crema che si chiamava “Marechiaro”.

Beh, un nome, una garanzia: era originario di Tramonti? So, infatti, che quasi tutte le pizzerie nate grazie a pizzaioli di Tramonti fuori dalla Costiera Amalfitana si chiamano così.

No, non lui ma il proprietario che faceva di cognome Giordano. Poi, lo ha rilevato lui e ora non è più attivo.

E, invece, come ti avvicini alla Federazione Italiana Cuochi?

Mi sono avvicinato alla FIC a fine anni ’90 grazie a Fabio Tacchella, che era lo chef della Nazionale Italiana Cuochi. Sin da giovane, io amavo molto Vissani che era legato alla Federazione; poi, seguendo la Federazione, mi sono avvicinato alla Nazionale italiana cuochi e così sono rimasto affascinato da questo mondo. Dal 2003 al 2006 sono stato iscritto alla sezione di Castellammare perché lavoravo a Sorrento; successivamente, mi sono trasferito in Belgio e lì non sono stato più socio.

E dal Belgio sei arrivato in Francia.

Sì, a fine 2011: ho avuto 4 attività che ho poi interrotto nel periodo del Covid, soprattutto però per la difficoltà di gestire il personale. Dal 2018, però, ho iniziato a partecipare ai Campionati di cucina e, dunque, mi sono riavvicinato alla FIC.

So che oggi, nel tuo lavoro, porti anche gli associati della Federazione: perché?

Quattro anni fa ho iniziato a collaborare con Carniato, un importante distributore di prodotti italiani per alcune degustazioni di gastronomia “tricolore” in Francia. Successivamente, Carniato mi ha chiesto se volessi diventare responsabile qualità della selezione dei prodotti e iniziare un percorso di affiancamento ai ristoratori per comprendere con loro quali prodotti scegliere per le loro referenze e come utilizzarli al meglio. Con Carniato, come FIC, collaboriamo inoltre al Roland Garros, al parco Disneyland e anche in altri appuntamenti importanti. Ho coinvolto la Federazione perché credo molto nell’associazionismo e lo porto sempre con me, nelle mie collaborazioni professionali.

Come coinvolgi gli associati in Francia?

La FIC in Francia è sempre esistita ed è la più attiva di tutte le associazioni estere: basti pensare che ha realizzato 22 eventi nel 2024. La maggior parte del recluta-

mento è facile: si avvicinano loro a me perché si sente il desiderio di team. Poi, quando arrivano i riconoscimenti, è ancora più semplice. Quest’anno a Rimini abbiamo vinto la medaglia d’oro ai Campionati di cucina e lo abbiamo fatto con chef italiani. In passato, si vinceva comunque ma con una differenza: c’era un cuoco italiano in squadra e poi tutti gli altri erano docenti di cucina e chef stellati; io, invece, nella mia nazionale ho solo un cuoco francese e tutti italiani. Come dire: non mi piace vincere facile!

Beh, però, se dici così, vuol dire che pensi che i Francesi tutto sommato cucinino meglio…

Ovviamente no (sorride, ndr). Ma quando tu metti un cuoco francese a fare cucina gourmet ed è uno chef stellato, come fa a non vincere in una competizione? Noi, invece, le stelle le vediamo solo in cielo!

Lo dici perché sei innamorato della nostra cucina?

Sicuramente, ma lo dico anche perché l’ho sperimentato come cuoco e come imprenditore: la cucina italiana all’estero è la più amata, perché è semplice, semplicissima. Arrivi in un posto e puoi far mangiare 100 persone in poco tempo e farli star bene.

Qual è secondo te il futuro della cucina italiana?

Dipende da noi, solo da noi. Se veramente ci teniamo e riusciamo a farla restare semplice, continuerà a brillare.

storie di dolci

di Noemi Caracciolo

C’è un luogo, nel cuore di Napoli, dove fare impresa significa restare fedeli a un’idea, senza compromessi. Parlo di “Taverna Santa Chiara”, un locale che rappresenta più di una cucina. È una scelta di vita, un atto politico, un gesto d’amore quotidiano.

Tutti elementi che Nives Monda - una donna che ha trasformato il proprio cammino in resistenza gentile e determinata - insieme ad altri tre soci, lo Chef Potito Izzo, Antonio Russo, e Giovanna D’Alonzo, racconta attraverso il sapore di cose buone e autentiche. La loro è una proposta che segue il ritmo delle stagioni, fondata sulla qualità della materia prima e su una narrazione del territorio che rifiuta scorciatoie. Portano in tavola un’ospitalità schietta, piatti della tradizione ma mai scontati e la volontà chiara di restare fedeli a un’identità precisa, senza bisogno di effetti speciali. Una storia bellissima, fatta di rispetto per la biodiversità, per l’essere umano e la cultura gastronomica.

Nives, raccontami la tua storia: chi sei tu? So che hai cambiato completamente lavoro e “Taverna Santa Chiara” è arrivata nel 2014. Cosa ti ha spinto a questo cambiamento così netto? Qual è la storia di questa bella realtà? Ho iniziato il mio percorso professionale dopo una laurea in Economia e Pianificazione territoriale, lavorando prima al Patto del Miglio d’Oro –un’unione di Comuni – e poi alla Lega delle Cooperative, occupandomi di consulenze per lo sviluppo locale.

Parallelamente, ho fatto volontariato con i bambini dei bipiani di Barra, toccando con mano l’impatto della marginalità e dell’insicurezza abitativa. Successivamente, ho lavorato con una cooperativa per l’attuazione dei fondi strutturali europei, come project manager in Campania, Sardegna e poi Lombardia e Piemonte e anche come animatrice per le pari opportunità alla Regione Campania. Con un team misto di uomini e donne ci occupavamo di politiche di genere e monitoraggi. Era un lavoro importante ma sempre più lontano dalla realtà concreta delle persone a cui quei fondi erano destinati. Troppo tecnico, troppo burocratico. Per motivi personali, ho scelto di abbandonare. Poi ho incontrato la Taverna. Mi avevano chiesto un supporto nell’organizzazione aziendale e ho capito che volevo restare. Nel 2014 l’ho rilevata. Oggi ho due figli, viviamo a Napoli, anche se io ho trascorso periodi a Londra e in Germania, prima di tornare definitivamente.

Ti sei sempre mostrata coerente con le tue idee, “controcorrente” per così dire. So che non ti sei piegata alle logiche turistiche, difendi la nostra “lingua” e la cucina delle origini, non rincorri il consenso facile. Tu come ti racconteresti a chi non ti conosce?

Ho sempre avuto passione per le persone e una curiosità “antropologica”. Ho affrontato realtà diverse. Dal volontariato alla militanza politica ed eventi culturali, anche nel tempo libero. Sono una lettrice accanita, amo le librerie indipendenti: sono luoghi in cui ci può e ci si deve perdere. Inoltre, mi affascinano le culture gastronomiche. A Londra, ho lavorato in un ristorante italiano, nel quale ho sco-

perto quanto si apprezzava il nostro cibo e che c’era tanta curiosità intorno ad esso, quando ancora – negli anni ‘90 – in Italia mancava attenzione alle materie prime. Poi mi sono avvicinata a Slow Food grazie al libro Cibo e libertà di Petrini. Mi definisco assolutamente antifascista, grazie ai valori che mi ha trasmesso la mia famiglia. Mia madre mi ha insegnato lo spirito critico, mio padre - dapprima operaio e poi lavoratore dell’Enel - l’etica del lavoro. Ho origini semplici, ho sempre saputo cos’è giusto e pensare a ciò che avevamo in senso laico e non buonista; consapevole che i privilegi vadano condivisi, non usati per contraffazioni. La mia coerenza è la spina dorsale che la mia famiglia mi ha dato, anche mio fratello e tutti i miei cugini, siamo tanti. E ci sono sempre stati scambi di questo tipo in famiglia. In casa si parlava di politica come di vita: essere cittadini coscienziosi è un dovere.

Potito Izzo è il tuo compagno in questa avventura. Com’è nata la vostra collaborazione e cosa condividete, dentro e fuori dalla cucina?

Potito era già dipendente quando ho conosciuto la Taverna nel 2013. Ci siamo intesi subito. Lui ha una formazione da cuoco, tecnica, da alberghiero, la “vecchia scuola” del sacrificio, della disciplina. Un giorno del dicembre 2013, mentre preparavamo pizze di scarole per il 24, abbiamo capito che era tempo di unirci. Da allora, siamo soci e non ci siamo mai fermati. Ci rispettiamo nel lavoro: lui cucina, io mi occupo di sala e amministrazione, ci confrontiamo ma nessuno sovrasta l’altro. Nel 2021, dopo la pandemia, si è unito a noi Antonio Russo, nostro giovane aiuto cuoco e da sempre presenza morale concreta, diventato socio, insieme a Giovanna D’Alonzo, un’amica che ci sosteneva negli eventi. Abbiamo pensato: “perché non allargare la squadra?”. Oggi siamo quattro soci.

Come scegliete i prodotti? Mi incuriosisce capire dove nasce la vostra cucina, ancor prima che entri in pentola. E come descriveresti la filosofia di Taverna Santa Chiara?

Due sono i nostri capisaldi: territorialità e stagionalità, in linea con il mantra di Slow Food: buono, pulito, giusto. Per territorialità, intendo che usiamo solo prodotti campani: dalle materie prime ai vini e ai liquori. Per stagionalità, il rispettare la biodiversità, evitare prodotti fuori stagione che danneggiano ambiente e culture locali. Siamo attivi nella lotta contro lo sfruttamento del lavoro in agricoltura e sosteniamo campagne come “Fuori Mercato” e lo “Scugnizzo Liberato”, dove abbiamo organizzato laboratori di educazione alimentare. Insieme a Slow Food, al centro storico, abbiamo creato una Comunità resistente, di cui fanno parte un bar, una libreria, un orafo, una docente in pensione, studenti e musicisti di musica barocca, con iniziative ideate intorno al cibo per restare lontani dalla turistificazione.

Quali sono i piatti che più vi rappresentano e perché? Cosa consiglieresti subito a chi entra per la prima volta?

Direi sicuramente la Genovese, che mescola tradizione e innovazione, preparata con cipolla di Airola, un prodotto che rischia di sparire. La carne alla pizzaiola, un piatto popolare che spesso viene dimenticato, ma importante per noi. Il Baccalà fritto in pastella con cipolla caramellata in riduzione di Aglianico. Ovviamente il Migliaccio antico, un dolce napoletano che trasformiamo con ricotta di fuscella (vaccina) e più uova, una sorta di soufflé. Per le bevande, consiglierei il vino della casa del consorzio sociale del Taburno (Torrecuso), un Fiano di Ciro Picariello, un rosso Aglianico “Primalaterra” di Salvatore Magnoni e i rosoli artigianali dei fratelli Santangelo di Ischia (malvarosa, limoncello,