Elektrische Anlagen in Wohngebäuden

Anforderungen

RAL-Registrierung

RAL-RG 678

Ausgabe Februar 2023

DEUTSCHES INSTITUT FÜR GÜTESICHERUNG UND KENNZEICHNUNG E. V.

Ersatzvermerk:

Diese Ausgabe ersetzt die Registrierung Elektrische Anlagen in Wohngebäuden, RAL-RG 678, Ausgabe November 2010.

Herausgeber:

RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. Fränkische Straße 7

53229 Bonn

Tel.: (02 28) 6 88 95-0

E-Mail: RAL-Institut@RAL.de

Internet: www.RAL.de

HEA – Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e. V. Reinhardtstraße 32

10117 Berlin

Tel.: (030) 300 199-0

E-Mail: info@hea.de Internet: www.hea.de

Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Alle Rechte – auch die der Übersetzung in fremde Sprachen –bleiben RAL vorbehalten.

© 2023, RAL, Bonn

Preisgruppe 9

Zu beziehen durch:

Beuth-Verlag GmbH · Burggrafenstraße 6 · D-10787 Berlin

Tel.: (0 30) 26 01-0

· Fax: (0 30) 26 01-12 60

·

Internet: www.beuth.de · www.mybeuth.de

E-Mail: info@beuth.de

1 Inhalt Seite Vorwort 2 Elektrische Anlagen in Wohngebäuden – Anforderungen 3 1 Geltungsbereich 3 2 Anforderungen 3 2.1 Allgemeines 3 2.2 Starkstromanlagen 3 2.3 Gebäudesystemtechnik 3 2.4 Kommunikationsanlagen 4 2.5 Ausstattungsumfang 4 2.6 Ausstattungswerte und deren Kennzeichnung 5 3 Ausstattungswerte für eine konventionelle Elektroinstallation 5 3.1 Mindestausstattungsumfang für Ausstattungswert 1 – Kennzeichnung ê 6 3.2 Mindestausstattungsumfang für Ausstattungswert 2 – Kennzeichnung êê 7 3.3 Mindestausstattungsumfang für Ausstattungswert 3 – Kennzeichnung êêê 8 4 plus-Ausstattungswerte für Gebäudesystemtechnik 9 4.1 Ausstattungswert 1 plus – Kennzeichnung + 9 4.2 Ausstattungswert 2 plus – Kennzeichnung ++ 9 4.3 Ausstattungswert 3 plus – Kennzeichnung +++ 9 5 Dokumentation des Ausstattungsumfanges 11 6 Hinweise zur Optimierung der Energienutzung durch zweckmäßige Elektroinstallation und Auswahl energiesparender Geräte 11 Anhang A Ergänzende installationstechnische Hinweise 12 Anhang B Begriffe und ihre Definitionen 13 Anhang C Beispiele für die Bestückung von Verteilern und für die Aufteilung der Stromkreise 15 Anhang D Beispiel für eine Dokumentation der Ausstattungswerte der Elektroinstallation nach RAL-RG 678 23 Literaturhinweise 25 Die Institution RAL 26

Elektrische Anlagen in Wohngebäuden – Anforderungen

Vorwort

Jahrelange Bemühungen nach einer besseren Markttransparenz im Wohnungsbau führten 1973 zu einem Forschungsauftrag des damaligen Bundesministeriums für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau.

Das beauftragte Institut für Bauforschung (IFB), Hannover, veröffentlichte das Ergebnis im Forschungsbericht F 473 / 1974 „Beurteilungsmerkmale für Wohnungen als Entscheidungshilfe für die Planung und Bewertung von Wohnungsbauten“.

Dem folgte das Gutachten G 134 / 76 „Elektroinstallation im Wohnungsbau – Anforderungen, Planung und Bewertung“ womit die Möglichkeit geschaffen war, die Elektroinstallation im Wohnungsbau quantitativ und funktionell zu bewerten.

Sowohl im Forschungsbericht F 473 / 1974 als auch im Gutachten G 134 / 76 wurde von drei Ausstattungswerten ausgegangen.

Die Planungsnorm DIN 18015-2 behandelte bereits damals nur Art und Umfang der Mindestausstattung von elektrischen Anlagen in Wohngebäuden.

Um die Entscheidung zu einem Ausstattungswert der elektrischen Anlage in Wohnungen und Wohngebäuden beim Mieten, Kaufen, Bauen oder Modernisieren allgemein verbindlich zu machen, beantragte die HEA – insbesondere zum Schutz von Mietern und Eigentümern – erstmalig im Jahre 1978 die Registrierung der Ausstattungswerte beim RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V.

Die Begründung lautete

Eindeutige und rationelle Verständigung der Partner, die zur einfachen Markttransparenz für den Bewohner sowohl auf dem Bau- als auch Immobilien-Sektor führt.

Akzeptable Lösung des Problems durch Ausstattungswerte für jeden Anwendungszweck.

Der informierte Nutzer entscheidet seinen Bedürfnissen entsprechend selbst; deswegen können nicht allein wirtschaftliche Interessen den Umfang der Elektroinstallation bestimmen.

Fortfall erheblich teurerer und vielfach durch Selbsthilfe unfallträchtiger und evtl. gefährlicher Nachinstallationen.

Schutz vor unzureichenden Planungen, die den Wohnwert beeinträchtigen.

In der RAL-RG 678 erfolgte die Kennzeichnung der drei Ausstattungswerte durch Sterne (ê / êê / êêê). Damit war die von Bauherren, Käufern und Mietern einer Wohnung gewünschte Markttransparenz hinsichtlich einer Beurteilung der Elektroinstallation gegeben.

Im Rahmen der RAL-Gemeinschaftsarbeit wurde die Registrierung den betroffenen Fach- und Verkehrskreisen im Ermittlungsverfahren zur Diskussion vorgelegt und nach Abschluss des Verfahrens als RAL-RG 678 / 1, Ausgabe April 1982, veröffentlicht. Dem folgten Anpassungen an die aktuellen Erfordernisse im März 1990, Mai 2001, September 2004 sowie im November 2010. Im Jahr 2010 wurden die plusAusstattungswerte zur Beschreibung von Gebäudesystemtechnik eingearbeitet.

In der Ausgabe Februar 2023 der RAL-RG 678, die durch den HEA-Fachausschuss „Elektro- und Informationstechnische Gebäudeinfrastruktur“ aktualisiert wurde, werden neben Änderungen der DIN 18015-2 „Elektrische Anlagen in Wohngebäuden – Teil 2: Art und Umfang der Mindestausstattung“ Ausgabe 10.2021 sowie der DIN 18015-4 „Elektrische Anlagen in Wohngebäuden – Teil 4: Gebäudesystemtechnik“ berücksichtigt. Schwerpunkte bei der Überarbeitung waren

– die elektrische Sicherheit,

die Verfügbarkeit der elektrischen Anlagen,

die Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen durch eine geeignete Elektroinstallation,

aktuelle Veränderungen im Bereich Kommunikationsanlagen,

– die Berücksichtigung der Gebäudesystemtechnik durch Präzisierung der Funktionsbereiche,

– die Dokumentation für eine gütegesicherte Elektroinstallation.

Dabei wurde auch die in DIN 18015-2 geänderte und vereinfachte Zählweise bei Steckdosen und Anschlüssen für Beleuchtung, Kommunikation u. Ä. übernommen. Durch die Einführung von Wohnbereichen innerhalb einer Wohnung ergibt sich eine neue Zählweise.

Als Ergebnis des bei RAL beantragten und durchgeführten Revisionsverfahrens liegt nunmehr die aktuelle Ausgabe Februar 2023 der RAL-RG 678 vor.

2

–

–

–

–

–

–

–

–

Elektrische Anlagen in Wohngebäuden Anforderungen

1 Geltungsbereich

Die nachfolgenden Anforderungen gelten für neue elektrische Anlagen sowie für die Modernisierung von bestehenden Elektroinstallationen in Wohngebäuden (z. B. Mehrfamilienhäusern, Reihenhäusern, Einfamilienhäusern). Sie können auch für Wohnräume innerhalb von teilgewerblich genutzten Gebäuden herangezogen werden. Sie gelten nicht für die Ausstattung technischer Betriebsräume und betriebstechnischer Anlagen.

Zu den elektrischen Anlagen im Sinne der RAL-RG 678 gehören:

– Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis AC 1.000 V und DC 1.500 V,

– Anlagen der Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) und Hauskommunikationsanlagen sowie sonstige Melde- und Informationsverarbeitungsanlagen,

– Anlagen der Rundfunk- und Kommunikationstechnik (RuK) sowie für interaktive Dienste mit oder ohne Anschluss an ein allgemein zugängliches Netz eines Netzbetreibers,

– Blitzschutzsysteme, – Erdungsanlage des Gebäudes,

Gefahrenwarn- und Gefahrenmeldeanlagen.

2 Anforderungen

2.1 Allgemeines

Die Elektroinstallation muss den zum Errichtungszeitpunkt geltenden gesetzlichen und behördlichen Vorschriften, Technischen Anschlussbedingungen (TAB) der Netzbetreiber sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik (VDE-Bestimmungen, VDE-Anwendungsregeln, DIN-Normen) entsprechen. Im Vordergrund stehen dabei die elektrische Sicherheit, die Gebrauchstauglichkeit, der Komfort und der energieeffiziente Betrieb der Elektroinstallation.

2.2 Starkstromanlagen

Die festgelegte Anzahl der Stromkreise, Steckdosen, Anschlüsse für z. B. Beleuchtung, Lüfter und Anschlüsse für Verbrauchsmittel mit eigenem Stromkreis stellen die Ausstattungen entsprechend den Ausstattungswerten dar. Wird eine darüber hinausgehende Anzahl von Steckdosen und Anschlüssen vorgesehen, muss gegebenenfalls auch die Anzahl der Stromkreise angemessen erhöht werden. Bei Anschlüssen ist festzulegen, ob sie schaltbar oder dimmbar ausgeführt werden sollen. Weiterhin muss die Platzierung der Schalter / Dimmer festgelegt werden. Beleuchtungsanschlüsse können als Leitungsauslass oder Steckdose ausgeführt werden (z. B. Steckdose oberhalb von Küchenschränken für Arbeitsplatzbeleuchtung, Steckdose für Schrankbeleuchtung).

Für alle besonderen Verbrauchsmittel ist ein eigener Stromkreis vorzusehen, auch wenn sie über Steckdosen angeschlossen werden.

In Mehrfamilienhäusern werden den Wohnungen zugeordnete Keller- und Dachbodenräume über zusätzliche Strom-

kreise versorgt. Sofern der Standort für Waschmaschine und Wäschetrockner außerhalb der Wohnung vorgesehen ist, sind auch für diese Geräte separate Stromkreise einzuplanen.

In Stromkreisverteilern sind Reserveplätze für spätere Erweiterungen und ergänzende Funktionen vorzusehen. Weiterer Platzbedarf für die Aufnahme von Geräten ist zu planen, wenn Anwendungen wie – Gebäudesystemtechnik,

Kommunikationstechnik,

Laden von Elektrostraßenfahrzeugen,

elektrische Energieerzeugung und -speicherung,

elektrische Wärmeerzeugung und -speicherung,

Überspannungsschutz und

weitere Anwendungen mit hoher elektrischer Anschlussleistung zum Einsatz kommen.

2.3 Gebäudesystemtechnik

Gebäudesystemtechnik ist ein Begriff, der für die Vernetzung von Aktoren und Sensoren in der Installationstechnik steht und mit verteilter Intelligenz in den Geräten ein auf die jeweilige Elektroinstallation abgestimmtes System darstellt.

Die Gebäudesystemtechnik wird eingesetzt zum Bedienen, Automatisieren, Anzeigen / Melden und Überwachen. Die vorgenannten Funktionen können dabei sowohl lokal (z. B. mittels Taster oder Bedienpanel) als auch ortsunabhängig (z. B. per App) genutzt werden. Kennzeichnend für eine funktionsfähige Gebäudesystemtechnik sind der wahlfreie Einsatz und das problemlose Zusammenarbeiten von kommunikationsfähigen Installations- und Endgeräten mit unterschiedlichen Funktionen in einer gemeinsamen Elektroinstallation. Die Flexibilität in der Anpassung der elektrischen Anlage bei Nutzungsänderung von Räumen ohne aufwändige Installationsarbeiten stellt eine weitere wesentliche Eigenschaft dar.

Innerhalb einer Gebäudesystemtechnik stehen alle Informationen aus und von den angeschlossenen Betriebsmitteln zur Nutzung zur Verfügung und ermöglichen dadurch eine wesentlich umfangreichere Automation von Funktionen. Gebäudesystemtechnik wird deshalb auch als Smart Home bezeichnet. Demgegenüber stehen smarte Komponenten, sogenannte Gadgets. Es handelt sich hier um Einzellösungen mit abgegrenzter Funktionalität. Smarte Komponenten sind nicht gleichzusetzen mit Gebäudesystemtechnik, können diese jedoch ergänzen oder deren Funktionen erweitern.

Die Gebäudesystemtechnik wird in der RAL-RG 678 über die plus-Ausstattungswerte beschrieben. Voraussetzung für die plus-Ausstattungswerte sind eine DIN 18015-4 entsprechende Dimensionierung von Stromkreisverteilern und Installationsdosen sowie Platzierung und Anordnung von Komponenten. Abhängig von den vorgesehenen Komponenten der Gebäudesystemtechnik ist zusätzlich eine DIN 18015-4 entsprechende Leitungsinstallation vorzuneh-

3 Elektrische Anlagen in Wohngebäuden – Anforderungen

–

–

–

–

–

–

–

Elektrische Anlagen in Wohngebäuden – Anforderungen

men. Eine Kennzeichnung nach Abschnitt 2.6 ist möglich, wenn der jeweilige Ausstattungsumfang gemäß Abschnitt 4 erfüllt wird.

Um einen nachträglichen Einsatz von kabelgebundenen Komponenten der Gebäudesystemtechnik zu ermöglichen, wird empfohlen, eine Kommunikationsleitung zusätzlich zur Elektroinstallation zu verlegen oder ein Rohrnetz vorzusehen, in das später diese Kommunikationsleitung eingezogen werden kann. Diese Maßnahme ist entsprechend Abschnitt 5 zu dokumentieren.

2.4 Kommunikationsanlagen

Aufgrund der zunehmenden technischen Möglichkeiten durch Informations- und Kommunikationstechnik (IuK), deren Verschmelzung mit klassischen TV- und Rundfunkdiensten sowie den technischen Möglichkeiten der Rundfunk- und Kommunikationstechnik (RuK) entstehen neue Anwendungen wie

interaktive Video-, Bild- und Audioübertragungen, – Smart Home-Anwendungen, – Sicherheits- und Überwachungsanwendungen.

Um die dazu benötigte Übertragungsbandbreite und -sicherheit gewährleisten zu können, sind leitungsgebundene Übertragungssysteme sowie die dazugehörigen Anschlüsse für IuK und RuK (Rundfunk- und Kommunikationstechnik) vorzusehen.

Leitungsgebundene Übertragungssysteme bestehen aus jeweils einem Rohrnetz für IuK und RuK. Diese sind für die Aufnahme von Datenleitungen (twisted pair), Koaxialleitungen oder Lichtwellenleiter (Glas oder POF) geeignet. Zudem ermöglichen Rohrnetze den einfachen Austausch der Leitungen für zukünftige Anwendungen. Das Rohrnetz beginnt im Kommunikationsverteiler der Wohnung und endet an den jeweiligen Anschlussstellen in den Räumen.

Für die Nutzung von mobilen Endgeräten sind leitungsgebundene WLAN-Accesspoints empfehlenswert. Die Anordnung ist in der oberen Installationszone nach DIN 18015-3 oder im Deckenbereich sinnvoll.

Zu den Kommunikationsanlagen gehört auch die Hauskommunikationsanlage. Der Ausstattungsumfang ist den Tabellen aus den Abschnitten 3.1, 3.2 und 3.3 zu entnehmen.

2.5 Ausstattungsumfang

Für elektrische Anlagen in Wohngebäuden sind die Ausstattungswerte 1, 2 oder 3 bzw. bei geplanter Ausstattung mit Gebäudesystemtechnik die Ausstattungswerte 1 plus, 2 plus oder 3 plus möglich.

Die Angaben zum Mindestausstattungsumfang der Ausstattungswerte befreien nicht von der Detailplanung für die Ausführung der elektrischen Anlagen. Insbesondere ist die Anordnung von Schaltern, Steckdosen, Beleuchtungsanschlüssen sowie anderen Installationsgeräten und Bedienelementen nach räumlichen Gegebenheiten und individuellen Nutzungswünschen zu planen. Hierfür ist die Abstimmung mit dem Bauherrn oder späteren Betreiber / Nutzer der elektrischen Anlage unbedingt wünschenswert.

Die notwendige Anzahl der Steckdosen, Beleuchtungs- und Kommunikationsanschlüsse sowie die Anzahl der Stromkreise für Beleuchtung und Steckdosen sowie die Anzahl der Anschlüsse und Stromkreise für besondere Verbrauchsmittel sind für jeden Ausstattungswert im Abschnitt 3 und für die Ausstattung mit Gebäudesystemtechnik nach Funktionsbereichen im Abschnitt 4 angegeben.

Neben den unter Abschnitt 3 beschriebenen Funktionen für das Schalten und Verteilen elektrischer Energie ergeben sich bei einer zeitgemäßen Elektroinstallation weitere Anwendungen zum Überwachen, Anzeigen, Melden und Bedienen.

Beispiele hierfür sind:

– Beleuchtungssteuerung,

Rollladen-, Jalousie-, Markisensteuerung,

– Einzelraumtemperaturregelung,

Heizungs- und Lüftungssteuerung,

– Fenster- und Türüberwachung,

– Gefahrenmeldung (Einbruchmeldeanlagen, Brandmeldeanlagen).

Die Bedienung kann manuell, zeit-, sensor- sowie ferngesteuert erfolgen, wobei sich die Gebäudesystemtechnik für diese Aufgaben besonders eignet.

Zusätzlich zu der Anzahl der Stromkreise nach den Tabellen in Abschnitt 3 können auch beim Ausstattungswert 1 weitere Stromkreise notwendig werden, wenn besondere Verbrauchsmittel zu berücksichtigen sind, z. B.

Heizungs-, Lüftungs-, Klimaanlagen,

– elektrische Zusatzheizung (z. B. Fußbodenheizung im Bad),

– Großgeräte (z. B. Dampfgarer, Bügelmaschine / Dampfbügelstation, Saunaheizgerät, Whirlpool),

– Ladeeinrichtung für Elektrostraßenfahrzeuge,

– zentrale Kommunikationsgeräte (z. B. Kommunikationsverteiler, Verstärker).

Unabhängig vom Ausstattungswert kann es vorteilhaft sein, z. B. USB-Steckdosen, Einbauradios und WLAN-Accesspoints wie elektrische Betriebsmittel fest in der elektrischen Anlage zu integrieren.

Die Zuordnung eines Ausstattungswertes erfolgt grundsätzlich für eine Wohneinheit. Der Ausstattungswert einer Wohneinheit setzt voraus, dass alle Räume mindestens die Anforderungen dieses Ausstattungswertes erfüllen. Eine höherwertige Ausstattung einzelner Räume ist möglich. Der Ausstattungswert einer Wohneinheit ist gemäß Abschnitt 5 zu dokumentieren.

Anschlüsse, Schaltstellen und Steckdosen sind in nutzungsgerechter räumlicher Verteilung anzuordnen. Um Stolperstellen durch Anschlussleitungen elektrischer Geräte zu vermeiden, sollte die erforderliche Anzahl der Steckdosen auf die vorhandenen Wandabschnitte verteilt werden. Jedem Raumzugang ist eine Schaltstelle zuzuordnen. Bei Fluren und Räumen mit mehr als einem Zugang muss mindestens ein Beleuchtungsanschluss von jedem Zugang geschaltet werden können. Sollten in Fluren die Schaltstellen von zwei Zugängen unmittelbar erreichbar sein, ist eine Schaltstelle für beide Zugänge ausreichend. Unter Berücksichtigung der Raumgeometrie kann das Schalten der Flurbeleuchtung auch alternativ durch Bewegungs- oder Präsenzmelder automatisch erfolgen.

Innerhalb einer Wohnung ist bei Geschosstreppen, ergänzend zu den Tabellen in Abschnitt 3, in jeder Etage eine Schaltstelle für mindestens einen Beleuchtungsanschluss zur Beleuchtung dieser Treppe vorzusehen.

In Schlafräumen sind für jeden Bettplatz eine zusätzliche Schaltstelle für mindestens einen Beleuchtungsanschluss sowie zwei Steckdosen vorzusehen.

4

–

–

–

–

Die Kennzeichnung (Beschriftung) der Anschlüsse für besondere Verbrauchsmittel nach den Tabellen in Abschnitt 3 wird empfohlen.

Für allgemeine Räume und notwendige zusätzliche Geräte / Anlagen in Mehrfamilienhäusern sind die erforderlichen Stromkreise und Ausstattungen zusätzlich zu den Angaben in den Tabellen zu berücksichtigen.

Ausstattungswert

2.6 Ausstattungswerte und deren Kennzeichnung

Die nachfolgende Tabelle bezeichnet die Ausstattungswerte und deren Kennzeichnung.

Ausstattungswerte mit Gebäudesystemtechnik werden mit der zusätzlichen „plus“-Kennzeichnung versehen.

Beispiel 1: Standardausstattung entspricht êê und Funktionsbereich Beleuchtung wurde ausgeführt ++ ergibt Ausstattungswert 2 Stern / 2 plus (êê / ++).

Beispiel 2: Komfortausstattung entspricht êêê und Funktionsbereich Sicherheit wurde ausgeführt ++ ergibt Ausstattungswert 3 Stern / 2 plus (êêê / ++).

3 Ausstattungswerte für eine konventionelle Elektroinstallation

Die den Ausstattungswerten zugeordneten Angaben für den Umfang der Elektroinstallation gelten für einzelne Räume und sind teilweise abhängig von der Raumgröße. Bei hiervon deutlich abweichender Raumgröße ist es sinnvoll, eine entsprechende Anpassung des Ausstattungsumfangs vorzunehmen.

5

Elektrische Anlagen in Wohngebäuden – Anforderungen

Ausstattungsumfang siehe Abschnitt 1 ê Mindestausstattung gemäß DIN 18015-2 3.1 2 êê Standardausstattung 3.2 3 êêê Komfortausstattung 3.3 1 plus

Vorbereitung für die Anwendung der Gebäudesystemtechnik

4.1 2 plus

ein Funktionsbereich gemäß DIN 18015-4 ausgeführt 4.2 3 plus +++ mindestens zwei Funktionsbereiche gemäß DIN 18015-4 ausgeführt 4.3

Kennzeichnung

+

gemäß DIN 18015-4

++

Elektrische Anlagen in Wohngebäuden – Anforderungen

3.1 Mindestausstattungsumfang für Ausstattungswert 1 – Kennzeichnung

Beleuchtung Anzahl der Beleuchtungsanschlüsse

Beleuchtungsanschlüsse2112121211211111

Steckdosen, Anschlüsse

Anzahl der Steckdosen und Anschlüsse für Verbrauchsmittel

Steckdosen,allgemeina)3345684211212311

Steckdosenje1,20mArbeitsfläche21

SteckdosenfürIuKundRuK13b)35b)224

Kühlgerät,Gefriergerät11

Dunstabzug1

Abluftgerätc)11

Kommunikation Anzahl der Kommunikationsanschlüsse

Telefon-/Datenanschluss(IuK )11a)121121f)

Radio-/TV-/Datenanschluss(RuK )g)112a)11

Besondere Verbrauchsmittel Anzahl der Anschlüsse für besondere Verbrauchsmittel mit eigenem Stromkreis

Elektroherd1

Mikrowellenkochgerät/Dampfgarer1

Geschirrspülmaschine1

Waschmaschined)1111

Wäschetrocknerd)1111

Warmwassergeräte)111

LadeeinrichtungE-Mobilität1f)

Heizgeräte)1

Stromkreisver teiler, Beleuchtungs- und Steckdosenstromkreise, Hauskommunikationsanlage

Stromkreisver teilerinMehrraumwohnungenmindestensvierreihige, inEinraumwohnungenmindestensdreireihigeStromkreisver teiler

Wohnfläche der Wohnung in m2 Anzahl Stromkreise

bis503

Beleuchtungs-undSteckdosenstromkreise (diezuvoraufgeführ teAnzahlanStromkreisen fürbesondereVerbrauchsmittelmusszusätzlich berücksichtigtwerden)

über50bis754

über75bis1005

über100bis1256

über1257

HauskommunikationsanlageKlingeloderGong,TüröffnerundGegensprechanlage

a)SofernNutzungsbereichezusammengefasstwerden,reduzier tsichdieAnzahljeNutzungsbereichum1.

b)WerdenbeimZusammenlegenvonNutzungsbereichenIuK-undRuK-Anschlüssereduzier t,entfallenauchdiedazugehörigenSteckdosen.

c)SoferneineEinzellüftungvorgesehenistBeifensterlosenBädernoderWC-RäumenistdieSchaltungüberdieAllgemeinbeleuchtungmitNachlaufvorzusehen.

d)IneinerWohnungnurjeweilseinmaler forderlich.

e)SoferndieHeizung/Warmwasser versorgungnichtaufandereWeiseer folgt

f)SoferninderGarageeineLadeeinrichtungfürElektrostraßenfahrzeugeinstallier twird.

g)RuK-AnschlüssekönneninAbhängigkeitvonderTechnologiedesNetzbetreibersfürRadio-/TV-VerbreitungauchwahlweisealsweitereIuK-Anschlüsse ausgeführ twerden.

6

ê Sc haltz eichen Ausstattungswer tRaum/Bereich 1 bis 20 m² über 20 m² bis 16 m² über 16 m² bis 4 m über 4 m Kennzeichnung Kü che Kü chenber

Esszimmer

Wo hnzimmer

eich Sc hlaf-, Ki nder -, Gä st ezimmer jew eils Ar beitszimmer, -ber eich BadWC-R aum Fl ur -, Dielenber eich mit Ra umlänge Fr eisitz (T er ra sse Balkon, Lo gg ia) Hausar beitsr aum Hobb yr aum Ab st ellr aum zur Wo hnung gehör ender Keller -/B odenr aum, Ga ra ge «

eich

, -ber eich

-ber

3.2

Beleuchtungsanschlüsse3123233312222211

Steckdosen, Anschlüsse Anzahl der Steckdosen und Anschlüsse für Verbrauchsmittel

Steckdosen,allgemeina)358118118422326622

Steckdosenje1,20mArbeitsfläche31

SteckdosenfürIuKundRuK23b)48b)3661122

Kühlgerät,Gefriergerät21

Dunstabzug1

Abluftgerätc)11

Rollladenantriebe/SonnenschutzentsprechendderAnzahlderAntriebe

Kommunikation Anzahl der Kommunikationsanschlüsse

Telefon-/Datenanschluss(IuK )11a)1212211111f)

Radio-/TV-/Datenanschluss(RuK )g)11a)23a)11111

Besondere Verbrauchsmittel

Anzahl der Anschlüsse für besondere Verbrauchsmittel mit eigenem Stromkreis

Elektroherd1

Mikrowellenkochgerät/Dampfgarer1

Geschirrspülmaschine1

Waschmaschined)1111

Wäschetrocknerd)1111

Warmwassergeräte)111

Saunaheizgerätsoweitvorhanden/geplant

Whirlpoolsoweitvorhanden/geplant

LadeeinrichtungE-Mobilität1f)

Heizgeräte)1

Stromkreisver teiler, Beleuchtungs- und Steckdosenstromkreise, Hauskommunikationsanlage

Stromkreisver teiler dieGrößerichtetsichnachderAnzahldereinzubauendenBetriebsmittelzzglderReser veplätze, inMehrraumwohnungenmindestensvierreihige,inEinraumwohnungenmindestens dreireihigeStromkreisver teiler

Beleuchtungs-undSteckdosenstromkreise

(diezuvoraufgeführ teAnzahlanStromkreisen fürbesondereVerbrauchsmittelmusszusätzlich berücksichtigtwerden)

HauskommunikationsanlageKlingeloderGong,TüröffnerundGegensprechanlagemitmehrenWohnungssprechstellen

a)SofernNutzungsbereichezusammengefasstwerden,reduzier tsichdieAnzahljeNutzungsbereichum1.

b)WerdenbeimZusammenlegenvonNutzungsbereichenIuK-undRuK-Anschlüssereduzier t,entfallenauchdiedazugehörigenSteckdosen.

c)SoferneineEinzellüftungvorgesehenistBeifensterlosenBädernoderWC-RäumenistdieSchaltungüberdieAllgemeinbeleuchtungmitNachlaufvorzusehen.

d)IneinerWohnungnurjeweilseinmaler forderlich.

e)SoferndieHeizung/Warmwasser versorgungnichtaufandereWeiseer folgt

f)SoferninderGarageeineLadeeinrichtungfürElektrostraßenfahrzeugeinstallier twird.

g)RuK-AnschlüssekönneninAbhängigkeitvonderTechnologiedesNetzbetreibersfürRadio-/TV-VerbreitungauchwahlweisealsweitereIuK-Anschlüsse ausgeführ twerden.

7 Elektrische Anlagen in Wohngebäuden – Anforderungen

Kennzeichnung êê Sc haltz eichen Ausstattungswer tRaum/Bereich 2 bis 20 m² über 20 m² bis 16 m² über 16 m² bis 4 m über 4 m Kennzeichnung Kü che , Kü chenber eich Esszimmer -ber eich Wo hnzimmer, -ber eich Sc hlaf-, Ki nder -, Gä st ezimmer jew eils Ar beitszimmer, -ber eich BadWC-R aum Fl ur -, Dielenber eich mit Ra umlänge Fr eisitz (T er ra sse , Balkon, Lo gg ia) Hausar beitsr aum Hobb yr aum Ab st ellr aum zur Wo hnung gehör ender Keller -/B odenr aum, Ga ra ge ««

Mindestausstattungsumfang für Ausstattungswert 2 –

Beleuchtung Anzahl der Beleuchtungsanschlüsse

111111111111

Elektrische Anlagen in Wohngebäuden – Anforderungen

3.3 Mindestausstattungsumfang für Ausstattungswert 3 – Kennzeichnung êêê

Beleuchtungsanschlüsse3234344322233211

Steckdosen, Anschlüsse Anzahl der Steckdosen und Anschlüsse für Verbrauchsmittel

Steckdosen,allgemeina)571013101312523438822

Steckdosenje1,20mArbeitsfläche31

SteckdosenfürIuKundRuK34b)812b)48832232

Kühlgerät,Gefriergerät21

Dunstabzug1

Abluftgerätc)11

Rollladenantriebe/SonnenschutzentsprechendderAnzahlderAntriebe

Kommunikation Anzahl der Kommunikationsanschlüsse

Telefon-/Datenanschluss(IuK )11a)12122111111f)

Radio-/TV-/Datenanschluss(RuK )g) 11a)23a)222111

Besondere Verbrauchsmittel

Anzahl der Anschlüsse für besondere Verbrauchsmittel mit eigenem Stromkreis

Elektroherd1

Mikrowellenkochgerät/Dampfgarer1

Geschirrspülmaschine1

Waschmaschined)1111

Wäschetrocknerd)1111

Warmwassergeräte)111

Saunaheizgerätsoweitvorhanden/geplant

Whirlpoolsoweitvorhanden/geplant

LadeeinrichtungE-Mobilität1f)

Heizgeräte)1

Stromkreisver teiler, Beleuchtungs- und Steckdosenstromkreise, Hauskommunikationsanlage

Stromkreisver teiler dieGrößerichtetsichnachderAnzahldereinzubauendenBetriebsmittelzzglderReser veplätze, inMehrraumwohnungenmindestensvierreihige,inEinraumwohnungenmindestens dreireihigeStromkreisver teiler

Beleuchtungs-undSteckdosenstromkreise (diezuvoraufgeführ teAnzahlanStromkreisen fürbesondereVerbrauchsmittelmusszusätzlich berücksichtigtwerden)

HauskommunikationsanlageKlingeloderGong,TüröffnerundGegensprechanlagemitmehrerenWohnungssprechstellen, Video-Türstationen,Gefahrenmeldeanlage

a)SofernNutzungsbereichezusammengefasstwerden,reduzier tsichdieAnzahljeNutzungsbereichum1.

b)WerdenbeimZusammenlegenvonNutzungsbereichenIuK-undRuK-Anschlüssereduzier t,entfallenauchdiedazugehörigenSteckdosen.

c)SoferneineEinzellüftungvorgesehenistBeifensterlosenBädernoderWC-RäumenistdieSchaltungüberdieAllgemeinbeleuchtungmitNachlaufvorzusehen.

d)IneinerWohnungnurjeweilseinmaler forderlich.

e)SoferndieHeizung/Warmwasser versorgungnichtaufandereWeiseer folgt

f)SoferninderGarageeineLadeeinrichtungfürElektrostraßenfahrzeugeinstallier twird.

g)RuK-AnschlüssekönneninAbhängigkeitvonderTechnologiedesNetzbetreibersfürRadio-/TV-VerbreitungauchwahlweisealsweitereIuK-Anschlüsse ausgeführ twerden.

8

Sc haltz eichen Ausstattungswer tRaum/Bereich 3 bis 20 m² über 20 m² bis 16 m² über 16 m² bis 4 m über 4 m Kennzeichnung Kü che Kü chenber eich Esszimmer, -ber eich Wo hnzimmer -ber eich Sc hlaf-, Ki nder -, Gä st ezimmer jew eils Ar beitszimmer -ber eich BadWC-R aum Fl ur -, Dielenber eich mit Ra umlänge Fr eisitz (T er ra sse Balkon, Lo gg ia) Hausar beitsr aum Hobb yr aum Ab st ellr aum zur Wo hnung gehör ender Keller -/B odenr aum, Ga ra ge

«««

Beleuchtung Anzahl der Beleuchtungsanschlüsse

11111111111111

Elektrische Anlagen in Wohngebäuden – Anforderungen

4 plus-Ausstattungswerte für Gebäudesystemtechnik

Die Anwendung der Ausstattungswerte für die Gebäudesystemtechnik (plus-Ausstattungswerte) setzt voraus, dass die jeweiligen Ausstattungswerte für die konventionelle Elektroinstallation (siehe Abschnitt 3) ausgeführt werden. Abhängig von den gewählten plus-Ausstattungswerten umfasst die Vorbereitung für die Anwendung von Gebäudesystemtechnik nach DIN 18015-4 die Installation von Kommunikationsleitungen bzw. entsprechenden Elektroinstallationsrohren zur Nachinstallation von Kommunikationsleitungen für alle Funktionsbereiche gemäß nachstehender Tabelle.

Weiterhin ist die Auswahl eines Stromkreisverteilers mit ausreichendem Platz für die spätere Nachrüstung der gebäudesystemtechnischen Komponenten notwendig. Somit wird eine nachträgliche Installation von Funktionen der Gebäudesystemtechnik ohne großen Aufwand ermöglicht.

4.1

Ausstattungswert 1 plus –Kennzeichnung +

Für den Ausstattungswert 1 plus ist gefordert:

die Vorbereitung für die Anwendung von Gebäudesystemtechnik

nach DIN 18015-4 umzusetzen.

4.2 Ausstattungswert 2 plus –Kennzeichnung

++

Für den Ausstattungswert 2 plus ist gefordert:

– die Vorbereitung für die Anwendung von Gebäudesystemtechnik sowie

– zusätzlich die Funktionen für einen der nachstehenden Funktionsbereiche

nach DIN 18015-4 umzusetzen.

4.3 Ausstattungswert 3 plus –Kennzeichnung +++

Für den Ausstattungswert 3 plus ist gefordert:

– die Vorbereitung für die Anwendung von Gebäudesystemtechnik sowie

– zusätzlich die Funktionen für mindestens zwei der nachstehenden Funktionsbereiche

nach DIN 18015-4 umzusetzen.

9

–

Elektrische Anlagen in Wohngebäuden – Anforderungen

Ausstattungswer tRaum/Bereich

plus-Werte

Kennzeichnung

Funktionsbereich Beleuchtung, zusätzliche Schaltfunktionen

Kü che , Kü chenber eich Esszimmer -ber eich Wo hnzimmer, -ber eich Sc hlaf-, K inder -, Gä st ezimmer jew eils Ar beitszimmer, Ar beitsber eich BadWC-R aum Fr eisitz (T er ra sse ,B alkon, Lo gg ia)

Hauswir tschaf tsr aum Hobb yr aum Ab st ellr aum zur Wo hnung gehör ender Keller -/ Bo denr aum, Ga ra ge + ++ +++

Fl ur -, Dielenber eich mit Ra umlänge

SchaltenundSchaltstatusrückmelden•••••••••••••

DimmenundDimmwertrückmelden•••

Szene•••

Anwesenheits-/Bewegungsmeldung•••••

schaltbareSteckdose/schaltbarerGerätestromkreis•••••

Funktionsbereich Sonnenschutz, Torsteuerung, Fensterantriebe

Auf/abfahren,Stopp••••••••••••

Positionanfahren••••••••••••

StatusPosition••••••••••••

Sperren•

Szene•••

Funktionsbereich Heizen, Lüften, Kühlen

Raumtemperaturregelung•••••••••••

Fenster-undTürüber wachungjeFensterundAußentürempfohlen

Bedar fsgesteuer teLüftung(CO2-/Feuchte -Sensor)•••••

Funktionsbereich Sicherheit

Rauch-undBrandmeldunggemäßVorschriftderBundesländerumsetzen

Zutrittskontrolle/Türkommunikation•

EinbruchmeldungÜberwachungjeFensterundAußentürempfohlen,BewegungsmelderjenachEr fordernis

Anwesenheitssimmulationistvorzusehen

Panikschaltung/Zentralschaltungistvorzusehen

Funktionsbereich Energiemanagement

DasEnergiemanagementüber wachtundsteuer tEnergiequellenundLastenderhaustechnischenAnlagen. DievorhandenenÜbergabezähler(Strom,Gas,Wasser,Fernwärme)sindeinzubinden.

Legende

• empfohleneFunktionen,beifreienFelderkönnendieFunktionenoptionalumgesetztwerden.

10

5 Dokumentation des Ausstattungsumfanges

Der Ausstattungsumfang sollte durch den Errichter der Anlage erfasst und in geeigneter Form dokumentiert werden. Die Dokumentation ist in einer mit dem Auftraggeber vereinbarten Form schriftlich oder elektronisch durchzuführen und den Bestandsplänen beizufügen. Ein Beispiel ist im Anhang D enthalten.

6 Hinweise zur Optimierung der Energienutzung durch zweckmäßige Elektroinstallation und Auswahl energiesparender Geräte

Zur Steigerung der Energieeffizienz eines Gebäudes können neben baulichen Maßnahmen auch elektroinstallationstechnische Maßnahmen beitragen. Folgende Aspekte sind dabei im Rahmen einer Umsetzung zu beachten:

Anwendungsbereich: Beleuchtung

Beleuchtungsanlagen sollten energiesparend ausgeführt werden und bedarfsorientiert nutzbar sein. Hierfür gibt es verschiedene technische Möglichkeiten. Bewegungsmelder und Präsenzmelder schalten die Beleuchtung z. B. in Fluren, Dielen, Treppenhäusern nur dann, wenn Personen sich dort aufhalten. Durch Dämmerungsschalter bzw. Zeitschaltuhren kann die Beleuchtung helligkeits- bzw. tageszeitabhängig gesteuert werden.

Energieeffiziente Lampen und Leuchten reduzieren den Energieverbrauch bei vergleichbarer Lichtausbeute.

Anwendungsbereich: Heizung

Mit einer Einzelraumtemperaturregelung ist es möglich, die Temperatur jedes Raumes an die individuelle Nutzung anzupassen und so den Heizwärmebedarf zu

reduzieren. Abhängig vom verwendeten Heizungssystem kann es weiterhin sinnvoll sein, die Einzelraumtemperaturregelung mit Präsenzmeldern oder Fensterkontakten auszustatten. Hierzu sind die entsprechenden Leitungsanlagen und Anschlussstellen für den elektrischen Anschluss und die regeltechnischen Einrichtungen vorzusehen.

Anwendungsbereich: Wärmeschutz

– Zentrale oder dezentrale Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung reduzieren Lüftungswärmeverluste. Hierfür sind Leitungsanlagen und Anschlussstellen für den elektrischen Anschluss und die regeltechnischen Einrichtungen vorzusehen.

– Jalousien, Markisen und Rollläden können einen Raum vor Wärmeverlusten schützen. Durch eine elektrische Regelung wird eine kontinuierliche automatische Anpassung an die äußeren Bedingungen möglich. Dafür ist eine Leitungsinstallation zwischen den Bedien- und Automatisierungskomponenten sowie den elektrischen Antrieben notwendig.

Anwendungsbereich: Betriebsmittel

– Durch schaltbare Steckdosen lassen sich elektrische Betriebsmittel (bspw. TV-Geräte, Kaffeevollautomat) von der Versorgungsspannung trennen. Bereitschaftsverluste („Standby“-Verluste) können somit vermieden werden. Zur Abschaltung von Betriebsmitteln mit „Standby“Verlusten sollte daher immer mindestens eine Steckdose im Raum schaltbar ausgeführt werden.

Anwendungsbereich: Verbrauchsvisualisierung

Durch die Visualisierung des Verbrauchs kann eine Änderung im Nutzerverhalten zu Energieeinsparungen führen.

Weitere Hinweise:

Bei Vernetzung der Nutzungsbereiche durch eine Gebäudesystemtechnik lässt sich die Energieeffizienz steigern.

11 Elektrische Anlagen in Wohngebäuden – Anforderungen

–

–

–

–

–

Anhang A zu Elektrische Anlagen in Wohngebäuden – Anforderungen

Anhang A

Ergänzende installationstechnische Hinweise

Ergänzend zu den Anforderungen an die Ausstattung elektrischer Anlagen in Wohngebäuden gemäß den Ausstattungswerten bestimmen im Einzelfall weitere Funktionen Umfang und Komfort der Ausstattung.

Im Folgenden sind dies:

Überspannungsschutz

Der Überspannungsschutz schützt vor Schäden durch Schaltüberspannungen im Versorgungsnetz sowie induzierte Überspannungen, die z. B. durch ein Gewitter entstehen können. Er ist in allen Gebäuden in der Nähe der Übergabepunkte der Netzbetreiber vorzusehen. Dies gilt für die energietechnischen und drahtgebundenen informationstechnischen Anschlüsse.

Um elektronische Endgeräte zu schützen, werden weitere Schutzgeräte im Stromkreis empfohlen, die energetisch koordiniert sind.

Für Geräte oder Anlagen mit zusätzlichem informationstechnischem Anschluss (z. B. Multimediageräte, Router, Heizungssteuerung usw.) ist ein Schutz nur dann möglich, wenn auch diese Anschlüsse geschützt werden. Hier sind geeignete Überspannungs-Ableiter (SPD) vorzusehen.

Gebäudeblitzschutz

Maßnahmen zum Äußeren und Inneren Blitzschutz dienen dem präventiven Brandschutz sowie dem Schutz der Elektroinstallationen.

Der Äußere Blitzschutz schützt Wohngebäude wirksam gegen die Folgen von Blitzeinschlägen. Er ist bei Gebäuden, bei denen nach Lage, Bauart oder Nutzung Blitzeinschlag leicht eintreten oder zu schweren Folgen führen kann, dringend zu empfehlen. Der Äußere Blitzschutz kann nur in Verbindung mit dem Inneren Blitzschutz wirken und umfasst u. a. Fangeinrichtungen, Ableitungen und die Erdungsanlage.

Der Innere Blitzschutz verhindert die Beschädigung technischer Einrichtungen im Gebäude. Der Innere Blitzschutz ist gemeinsam mit einem Äußeren Blitzschutz auszuführen. Er besteht aus dem Blitzschutzpotentialausgleich, das heißt Verbindung aller gebäudeüberschreitenden elektrisch leitfähigen Systeme mit der Haupterdungsschiene und der Beschaltung der aktiven Leiter mit Überspannungsschutzgeräten für die energie- und informationstechnischen Leitungen.

Anlagenverfügbarkeit und Personenschutz

Die zunehmende Nutzung von elektrischen und (netzwerkfähigen) elektronischen Geräten im Wohnumfeld verlangt eine hohe Verfügbarkeit der elektrischen Energieversorgung. Abschaltungen, die aus Gründen des Personen- und Sachschutzes im Fehlerfall notwendig sind, sollen nicht zu einem Ausfall der gesamten oder eines größeren Teils der Stromversorgung einer Wohnung führen. Dies setzt eine vorausschauende Elektroplanung – mit entsprechender

Zuordnung der Anschlüsse für Verbrauchsgeräte auf separate Endstromkreise mit jeweils eigener Schutzeinrichtung – voraus. Diese übernimmt den Schutz bei Überlast und Kurzschluss. Zum Schutz von Personen gegen einen elektrischen Schlag ist für Endstromkreise, die Steckdosen und Beleuchtungsanschlüsse enthalten, der Einbau von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen gefordert, die auch im Falle des direkten Berührens einer gefährlichen Spannung schützen können. Hinweise zur Auswahl und Installation dieser Schutzeinrichtungen sind in DIN 18015-1 enthalten. Der Einsatz von Schutzeinrichtungen mit entsprechenden Selektiveigenschaften kann die Verfügbarkeit weiter erhöhen.

Schutz gegen elektrisch gezündete Brände

Wenn es zu Schäden an der Elektroinstallation kommt, z. B. durch

– Nägel und Schrauben in Leitungen,

– Leitungsbrüche,

Quetschungen von Leitungen, oder Fehler vorliegen, wie z. B.

– lose Klemmstellen in Verbindungsdosen, Leuchten, Steckdosen und Schaltern, – unzulässige Erwärmung bei Verbrauchsgeräten,

unzureichende Sicherheitsabstände zu brennbaren Stoffen,

kann dies zu gefährlichen Situationen führen, welche die Brandentstehung begünstigen.

Auch Überspannungen, die im Versorgungsnetz auftreten, wie z. B. durch nahe oder ferne Blitzeinwirkungen, können Brände verursachen. Anerkannte gerätetechnische Maßnahmen, die dem Entstehen elektrisch verursachter Brände vorbeugen, sind u. a. der Einsatz von

Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (FI-Schutzschalter) mit einem Auslösestrom von max. 300 mA,

Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen (AFDD).

Zur Erkennung von Bränden werden Rauchwarnmelder eingesetzt.

Die einschlägigen Festlegungen der Landesbauordnungen zum Brandschutz sind zu berücksichtigen.

Luftdichte und wärmebrückenfreie Elektroinstallation

Zur Minimierung von Wärmeverlusten und Vermeidung von Bauschäden infolge von Wärmebrücken und unkontrolliertem Luftwechsel darf eine Elektroinstallation die luftdichte Gebäudehülle nicht unzulässig beeinträchtigen. Dies entspricht auch den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Aus diesem Grund werden bei der Installation an oder in der äußeren Gebäudehülle entsprechende Elektroinstallationsprodukte eingesetzt. Planungs- und Ausführungsregeln sind in DIN 18015-5 enthalten.

12

–

–

–

–

Anhang B

Begriffe und ihre Definitionen

(in alphabetischer Reihenfolge)

Abschlusspunkt Liniennetz (APL)

Abschlusspunkt des Zugangsnetzes des Telekommunikationsnetzanbieters.

Allgemeiner Raum

Ein Raum in einem Haus mit mehr als einer Wohnung, der kein Wohnraum, aber allgemein zugänglich ist, wie Flur, Keller, Treppenraum, Waschküche, Dachboden, Abstellraum für Fahrräder etc.

Anschluss

Die Einrichtung zum Anschluss von elektrischen Verbrauchsmitteln, z. B. Elektroherde, Warmwasserbereiter, Leuchten und Kommunikationseinrichtungen. Beleuchtungsanschlüsse an Decken werden meist ohne besondere Einrichtung zum Anschluss ausgeführt.

Arbeitsfläche

Nutzbare Fläche der Arbeitsplatte auf Möbeln und Geräten mit einer Höhe von 0,85 m bis 1,10 m über dem fertigen Fußboden z. B. in Küchen oder Hauswirtschaftsräumen.

Hinweis: Ausschnitte für Geräte und Spülbecken werden bei der Ermittlung der Arbeitsfläche übermessen.

Ausstattungswert

Detaillierte Anforderungen an die Elektroinstallation für:

Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1.000 V einschließlich Gebäudesystemtechnik,

Kommunikationsanlagen,

Verteilanlagen für Radio und Fernsehen sowie für interaktive Dienste mit oder ohne Anschluss an ein allgemein zugängliches Netz eines Netzbetreibers.

Beleuchtungs- und Steckdosenstromkreis

Stromkreis, der eine oder mehrere Leuchten und / oder mehrere Steckdosen mit der zugehörigen ÜberstromSchutzeinrichtung (z. B. Leitungsschutzschalter) verbindet.

Besonderes Verbrauchsmittel

Verbrauchsmittel, das eine hohe Anschlussleistung hat und deshalb einen eigenen Stromkreis benötigt.

BUS (Binary Unit System)

Technik zur Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Einrichtungen mit Schnittstellen für die Datenübertragung.

Elektrische Anlagen in Wohngebäuden

Zu den elektrischen Anlagen im Sinne der RAL-RG 678 gehören:

Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis AC 1.000 V und DC 1.500 V,

– Anlagen der Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) und Hauskommunikationsanlagen sowie sonstige Melde- und Informationsverarbeitungsanlagen,

Anlagen der Rundfunk- und Kommunikationstechnik (RuK) sowie für interaktive Dienste mit oder ohne An-

schluss an ein allgemein zugängliches Netz eines Netzbetreibers, – Blitzschutzsysteme und

Anlagen der Gebäudesystemtechnik.

Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (AFDD)

Schutzeinrichtung zur Begrenzung der Auswirkung von Fehlerlichtbögen durch Abschaltung des Stromkreises, in dem ein Fehlerlichtbogen festgestellt wird.

Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen (AFDD) können in verschiedenen Ausführungsformen vorliegen. Üblich sind Einheiten, die in ohnehin erforderliche Leitungsschutzschalter (LS) bzw. FI / LS-Schalter integriert sind.

Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI-Schutzschalter)

Betriebsmittel zum Schutz gegen elektrischen Schlag und zum Brandschutz.

FI / LS-Schalter

Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit integriertem Leitungsschutz, der dazu vorgesehen ist, auch die Schutzfunktionen gegen Überlast- und / oder Kurzschlussströme zu übernehmen.

Funktionsbereich

Beschreibt die Bereiche bestimmter Stromanwendungen in DIN 18015-4 für:

Beleuchtung,

– zusätzliche Schaltfunktionen (schaltbare Steckdosen),

– Sonnenschutz, Torsteuerung, Fensterantriebe,

– Heizen, Lüften, Kühlen,

– Sicherheit (Zutrittskontrolle, Brandmeldung, Einbruchmeldung, Überwachungsfunktionen), – Energiemanagement.

Gebäudesystemtechnik

Elektrische Systemtechnik für Heim- und Gebäude-Vernetzung von Systemkomponenten und Teilnehmern über das BUS-System zu einem auf die Elektroinstallation abgestimmten System, das Funktionen und Abläufe sowie deren Systemverknüpfung in einem Gebäude sicherstellt.

Gefahrenmeldeanlage

Anlage zur Erfassung und Meldung von Bränden, Einbruch oder Überfall.

Gerätestromkreis

Stromkreis, der die Anschlussdose bzw. Steckdose eines zugeordneten Elektrogerätes mit der Überstrom-Schutzeinrichtung verbindet.

Hauskommunikationsanlage

Anlage zur Kommunikation innerhalb der Wohnbereiche, die der Übertragung von Sprache, Bildern und anderen Informationen dient.

13

– Anforderungen

Anhang B zu Elektrische Anlagen in Wohngebäuden

–

–

–

–

–

–

–

Anhang B zu Elektrische Anlagen in Wohngebäuden – Anforderungen

Interaktiver Dienst

Bidirektionaler Datenaustausch zwischen einem Dienstanbieter und einem Teilnehmer, wie z. B. DSL.

IPTV

Übertragung von breitbandigen Anwendungen, wie Fernsehprogramme und Filme, über ein digitales Netz unter Nutzung des Internet Protocol (IP).

IuK

Gesamtheit der Informations- und Kommunikationstechnik.

Kundenanlage

Elektrische Anlage hinter den Übergabepunkten von vorgelagerten Verteilungsnetzen.

Leitungsschutzschalter (LS)

Wieder einschaltbarer Leitungsschutz, der dazu vorgesehen ist, die Schutzfunktionen gegen Überlast- und / oder Kurzschlussströme zu übernehmen.

Mehrraumwohnung

Wohnung mit mehr als einem Raum für die Nutzungsbereiche Wohnen, Schlafen oder Essen. Hinweis: Nicht als Räume definiert werden Küche, Bad, Toilette, Diele, Keller, Speicher oder Abstellraum.

Netzbetreiber (NB)

Natürliche oder juristische Personen oder rechtlich unselbstständige Organisationseinheiten von Unternehmen, die Betreiber von Übertragungs- oder Verteilungsnetzen für Elektrizität (elektrischen Strom) und / oder Telekommunikation und / oder Informationstechnik sind.

Rohrnetz

Netz aus glatten oder gewellten Isolierrohren für Elektroinstallationen / Leitungen.

RuK

Gesamtheit der Rundfunk- und Kommunikationstechnik.

Schaltstelle

Einrichtung, die eine Schaltbarkeit bestimmter Anschlüsse ermöglicht, z. B. für Beleuchtung. Diese Schaltstelle wird als Einzelschaltstelle oder als Zentralschaltstelle für bestimmte Anlagenteile vorgesehen.

Schutzkontaktsteckdose (auch Steckdose)

Installationsgerät mit Kontakten, die vorgesehen sind, mit den Kontakten eines Steckers in Verbindung zu kommen sowie mit Klemmen für den Anschluss der Leiter, einschließlich Schutzleiter.

Selektiver Fehlerstrom-Schutzschalter

Betriebsmittel zum Schutz gegen elektrischen Schlag und zum Brandschutz, das über ein zeitselektives Abschaltverhalten verfügt und in Reihe mit einem nachgeschalteten Fehlerstrom-Schutzschalter eingesetzt wird.

Selektiver Haupt-Leitungsschutzschalter

Betriebsmittel zum Schutz von Kabeln und Leitungen gegen zu hohe Erwärmung, das über ein zeitselektives und Energie begrenzendes Abschaltverhalten verfügt und in Reihe mit einem nachgeschalteten Leitungsschutzschalter eingesetzt wird.

Starkstromanlage

Elektrische Anlage mit Betriebsmitteln zum Erzeugen, Umwandeln, Speichern, Fortleiten, Verteilen und Verbrauchen elektrischer Energie mit dem Zweck des Verrichtens von Arbeit, z. B. in Form von mechanischer Arbeit, zur Wärme- und Lichterzeugung oder bei elektrochemischen Vorgängen.

Anmerkung: Starkstromanlagen können gegen elektrische Anlagen anderer Art nicht immer eindeutig abgegrenzt werden. Die Werte von Spannung, Strom und Leistung sind dabei allein keine ausreichenden Unterscheidungsmerkmale.

Starkstromleitung

Kabel und / oder Leitungen zur Energieversorgung von elektrischen Verbrauchsgeräten und Betriebsmitteln.

Stromkreis

Gesamtheit der elektrischen Betriebsmittel einer elektrischen Anlage, die gegen Überströme durch dieselbe(n) Schutzeinrichtung(en) geschützt wird.

Stromkreisverteiler

Betriebsmittel zur Verteilung der zugeführten Energie auf mehrere Stromkreise, das zur Aufnahme von Einrichtungen zum Schutz bei Überstrom, bei Überspannung und zum Schutz gegen elektrischen Schlag sowie zum Trennen, Schalten, Steuern, Regeln, Messen und Überwachen geeignet ist. Hinweis: Stromkreisverteiler werden auch als Installationskleinverteiler bezeichnet.

Telekommunikationsanlage

Anlage zum Anschluss von Geräten und internen Netzwerken an das öffentliche Netz.

Universal-Anschluss-Einheit (UAE)

Anschluss-Einheit für den Anschluss von TK-Endgeräten nach dem RJ-Standard.

Überspannungs-Schutzeinrichtung

Gerät, das dazu bestimmt ist, transiente Überspannungen zu begrenzen und Stoßströme abzuleiten.

Überstrom-Schutzeinrichtung

Betriebsmittel zum Schutz von Kabeln oder Leitungen bei Überstrom, d. h. gegen zu hohe Erwärmung durch betriebliche Überlastung oder bei Kurzschluss (z. B. Leitungsschutzschalter).

Verbrauchsmittel

Elektrische Betriebsmittel, die dazu bestimmt sind, die elektrische Energie in eine andere Energie umzuwandeln, zum Beispiel in Licht, Wärme oder mechanische Energie.

Verteilanlage für Rundfunk sowie für Information und Kommunikation

Sie besteht aus Verstärker, Verteilungs- und Anschlusseinrichtungen.

Wohnung, Wohneinheit

Abgeschlossene bauliche Einheit für Wohnzwecke, wie ein Haus oder eine Etagenwohnung. Hinweis: Dies kann ein einzelnes Gebäude, ein Teil eines größeren Gebäudes oder mehr als ein Gebäude sein.

Wohnungsübergabepunkt, WÜP

Schnittstelle zwischen dem hausinternen Breitbandkabelnetz und der nachgeschalteten Verteilanlage einer Wohnung.

14

Anhang C

Beispiele für die Bestückung von Verteilern und für die Aufteilung der Stromkreise

Bild C1a: Beispiel für die Bestückung eines Stromkreisverteilers für den Ausstattungswert 1 – Kennzeichnung ê

Variante 1 mit Gruppen-FI

Variante 1

1) wenn Länge der Zuleitung >10mwird zur Einhaltung des Schutzpegels ein zusätzlicher Überspannungsableiter empfohlen

15

Anhang C zu Elektrische Anlagen in Wohngebäuden – Anforderungen

FI 0,03A FI 0,03A LS LS LS 1-pol 1-pol 1-pol LS LS LS 1-pol 1-pol 1-pol LS LS LS 1-pol 1-pol 1-pol LS 1-pol LS LS LS LS 1-pol 1-pol 1-pol 1-pol LS 1-pol LS 1-pol LS 1-pol LS 1-pol

LS 3-pol E 1) Überspannungsschutz Ü

Anhang C zu Elektrische Anlagen in Wohngebäuden – Anforderungen

Bild C1b: Beispiel für die Aufteilung der Stromkreise bei Mindestausstattung für den Ausstattungswert 1 – Kennzeichnung ê

Variante 1 mit Gruppen-FI

Beispiel füreine Wohnung /Haus mit 120 qm Wohnfläche, Ladeeinrichtung, elektrischer Warmwasserbereitung und HeizgerätimBad

Reserve-Stromkreis

Variante 1

Stromkreis 6fürSchutzkontakt-Steckdosen und Beleuchtungsanschlüsse

Stromkreis 5fürSchutzkontakt-Steckdosen und Beleuchtungsanschlüsse

Heizgerät

Stromkreis 4fürSchutzkontakt-Steckdosen und Beleuchtungsanschlüsse

Stromkreis 3fürSchutzkontakt-Steckdosen und Beleuchtungsanschlüsse

Stromkreis 2fürSchutzkontakt-Steckdosen und Beleuchtungsanschlüsse

Stromkreis 1fürSchutzkontakt-Steckdosen und Beleuchtungsanschlüsse

E

Ladeeinrichtung für Elektrostraßenfahrzeuge 2)

Warmwassergerät3x230V

Elektroherd 3x230V

Überspannungsschutz 1)

Zuleitung vom Zählerplatz 3x63A Belastbarkeit

Einspeisung vom Hausanschlusskasten

Ü Überspannungsschutz SPDTyp 1

1) wenn Länge der Zuleitung >10mwird zur Einhaltung des Schutzpegels ein zusätzlicher Überspannungsableiter empfohlen

2) Fehlerstromschutzschalter ist bedarfsgerecht bzw.nach Vorgabe der Ersteller der Ladeeinrichtung zu installieren

16

Ü

FI 40/0,03A FI 40/0,03A LS 1-pol. LS 1-pol. LS 3-pol. LS 3x1-pol. LS 1-pol. LS 1-pol. LS 1-pol. LS 1-pol. LS 1-pol. LS 1-pol. LS 1-pol. LS 1-pol. LS 1-pol. LS 1-pol. LS 3x1-pol.

S

Waschmaschine Mikrowellengerät Geschirrspülmaschine

Wäschetrockner

kWh

Anhang C zu Elektrische Anlagen in Wohngebäuden – Anforderungen

Bild C1c: Beispiel für die Bestückung eines Stromkreisverteilers für den Ausstattungswert 1 – Kennzeichnung ê

Variante 2 mit FI / LS-Schaltern

17

E 1) Überspannungsschutz Ü FI/LS 30mA FI/LS 30mA FI/LS 30mA FI/LS 30mA FI/LS 30mA FI/LS 30mA FI/LS 30mA FI/LS 30mA FI/LS 30mA FI/LS 30mA FI/LS 30mA FI/LS 30mA Variante 2 LS LS 1-pol 1-pol LS LS 1-pol 1-pol LS LS 1-pol 1-pol LS 3-pol

Anhang C zu Elektrische Anlagen in Wohngebäuden – Anforderungen

Bild C1d: Beispiel für die Aufteilung der Stromkreise bei einer Mindestausstattung für den Ausstattungswert 1 – Kennzeichnung ê

Beispiel füreine Wohnung /Haus mit 120 qm Wohnfläche, Ladeeinrichtung, elektrischer Warmwasserbereitung und HeizgerätimBad

Zuleitung vom Zählerplatz 3x63A Belastbarkeit

Variante 2 mit FI / LS-Schaltern S

Variante 2

Reserve-Stromkreis

Stromkreis 6fürSchutzkontakt-Steckdosen und Beleuchtungsanschlüsse

Stromkreis 5fürSchutzkontakt-Steckdosen und Beleuchtungsanschlüsse

Stromkreis 4fürSchutzkontakt-Steckdosen und Beleuchtungsanschlüsse

Stromkreis 3fürSchutzkontakt-Steckdosen und Beleuchtungsanschlüsse

Stromkreis 2fürSchutzkontakt-Steckdosen und Beleuchtungsanschlüsse

Stromkreis 1fürSchutzkontakt-Steckdosen und Beleuchtungsanschlüsse

Ladeeinrichtungfür Elektrostraßenfahrzeuge 2) E

Überspannungsschutz 1)

Einspeisung vom Hausanschlusskasten

Überspannungsschutz SPDTyp 1

1) wenn Längeder Zuleitung >10mwird zur Einhaltung des Schutzpegels einzusätzlicher Überspannungsableiter empfohlen

2) Fehlerstromschutzschalter ist bedarfsgerecht bzw.nach Vorgabe der Ersteller der Ladeeinrichtung zu installieren

18

kWh Ü

Mikrowellengerät Geschirrspülmaschine FI-LS 0,03A FI-LS 0,03A FI-LS 0,03A FI-LS 0,03A FI-LS 0,03A FI-LS 0,03A FI-LS 0,03A FI-LS 0,03A Wäschetrockner FI-LS 0,03A FI-LS 0,03A FI-LS 0,03A HeizgerätBad LS 3x1-pol. LS 3x1-pol. Warmwassergerät3x230V Elektroherd

Ü

Waschmaschine

3x230V

FI-LS 0,03A LS 3-pol.

Anhang C zu Elektrische Anlagen in Wohngebäuden – Anforderungen

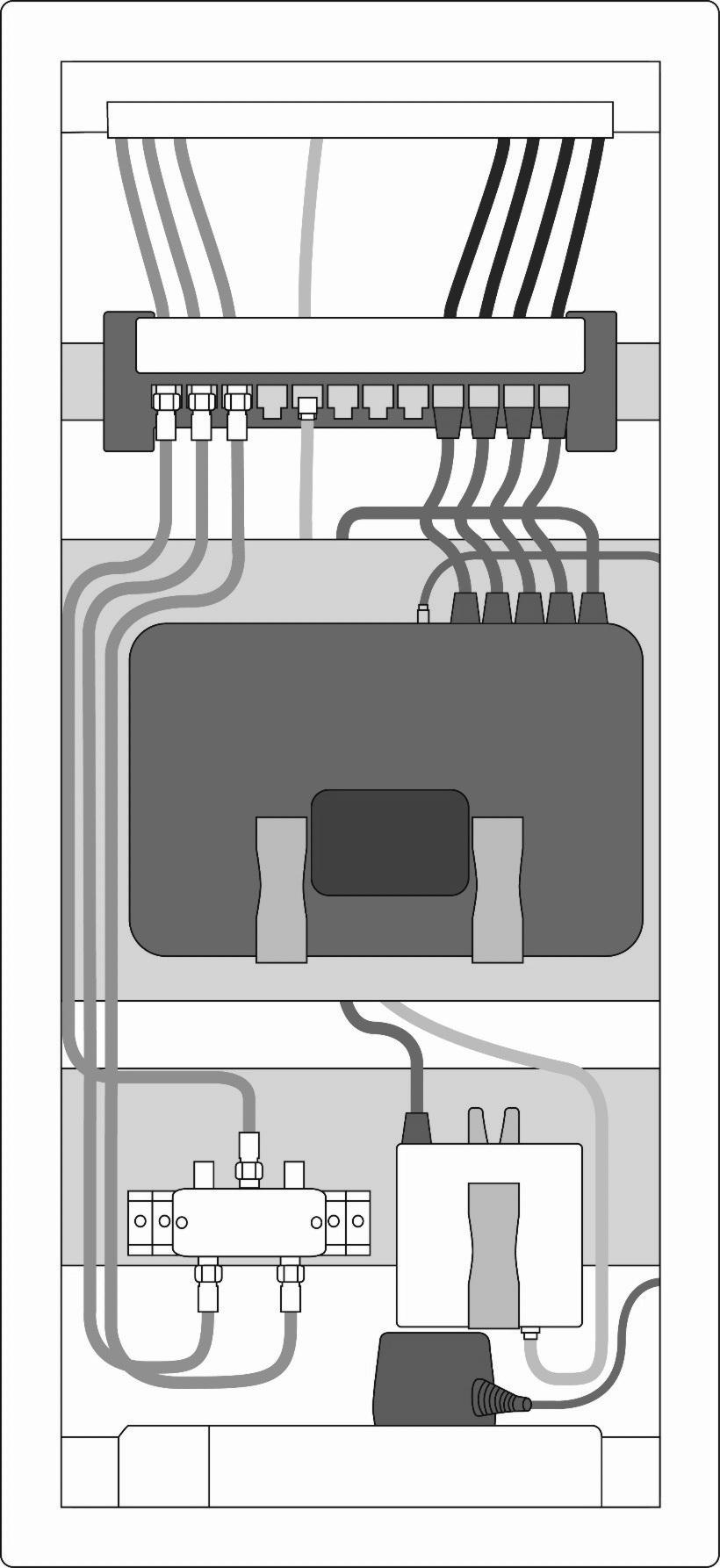

Bild C2: Beispiel für einen Kommunikationsverteiler

19

1 2 3 4

1 Patchfeld für unterschiedliche Stecker

2 Router

3 Breitbandkabelnetz-Verteiler (BK-Verteiler)

4 Anschlusspunkt-Glasfaser (AP-GF)

Anhang C zu Elektrische Anlagen in Wohngebäuden – Anforderungen

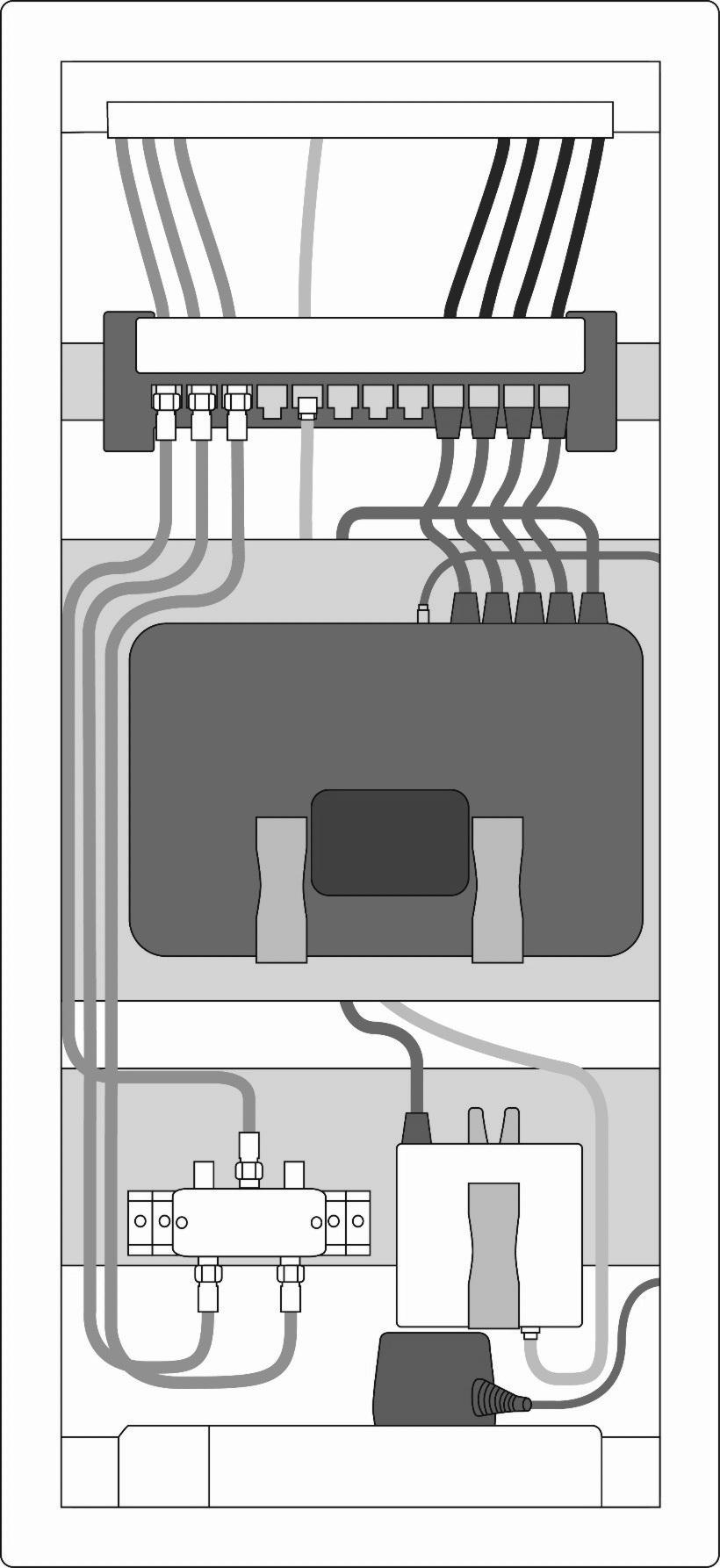

Beispiel C3: Beispiel für einen Gebäudesystemtechnik-Verteiler

20

Anhang C zu Elektrische Anlagen in Wohngebäuden – Anforderungen

Symbole und ihre Bedeutung (nach DIN EN 60617, soweit zutreffend)

Symbol Bedeutung

Leitungsschutzschalter, 1-polig

Leitungsschutzschalter, 3-polig

Selektiver Haupt-Leitungsschutzschalter

Selektiver Fehlerstrom-Schutzschalter, 4-polig

FI / LS-Schalter, 2-polig

Schutzkontaktsteckdose

Radio- / TV- / Datendose

Telefon- /Datenanschluss

Beleuchtungsanschluss

Elektroherd, allgemein

Backofen

Geschirrspülmaschine

Waschmaschine

Wäschetrockner

Warmwassergerät

Elektrogerät, allgemein

21

Anhang C zu Elektrische Anlagen in Wohngebäuden – Anforderungen

Symbol Bedeutung

Heizgerät

Mikrowellengerät

Elektroantrieb, z. B. Rollladenantrieb

Überspannungs-Schutzeinrichtung

Erdung, allgemein

Elektrizitätszähler

22

Anhang D

Beispiel für eine Dokumentation der Ausstattungswerte der Elektroinstallation nach RAL-RG 678

Auftraggeber Name:

Straße: PLZ, Ort:

Angaben zum Wohngebäude Straße: PLZ, Ort: Lage der Wohneinheit:

Baujahr:

Angaben zum Errichter der elektrischen Anlage

Firma: Name: Straße: PLZ, Ort:

Ausstattungswert Elektroinstallation

1 Stern ê Mindestausstattung gemäß DIN 18015-2 £

2 Stern êê Standardausstattung £

3 Stern êêê Komfortausstattung

Ausstattungswert Gebäudesystemtechnik

1 plus + Vorbereitung für die Anwendung der Gebäudesystemtechnik nach DIN 18015-4

2 plus ++ ein Funktionsbereich gemäß DIN 18015-4 ausgeführt £

3 plus +++ mindestens zwei Funktionsbereiche gemäß DIN 18015-4 ausgeführt £ Ausgeführte Funktionsbereiche

Torsteuerung, Fensterantriebe

23

D zu Elektrische Anlagen in Wohngebäuden – Anforderungen

Anhang

Wert Kennzeichnung Ausstattung Erreichter Ausstattungswert

£

Wert Kennzeichnung Ausstattung Erreichter Ausstattungswert

£

Ausstattungswert 2

£

Sicherheit £

Energiemanagement £

plus 3 plus Beleuchtung / zusätzliche Schaltfunktionen £ £ Sonnenschutz,

£ £ Heizen, Lüften, Kühlen

£

£

£

Anhang D zu Elektrische Anlagen in Wohngebäuden – Anforderungen

Zusätzlich wurden folgende Maßnahmen umgesetzt:

Energieeffizienzmaßnahmen

£ Einzelraumregelung der Klimatisierung

£ aktive Heizkörpersteuerung

£ Präsenzmelder

£ £ – Sicherheitsmaßnahmen

£ Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz

£ Äußerer Blitzschutz und Blitzschutz-Potentialausgleich (Gebäude)

£ Überspannungsschutz für Endstromkreise und Informationstechnik

£ vernetzte Rauchwarnmelder

£ Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (AFDD)

£ Gefahrenmeldeanlage (Art: .................................................................................................................................................)

£

£

Komfortfunktionen

£ Verschattungssteuerung für elektrische Jalousie- / Rollladenantriebe

£ Anwesenheitssimulation

£ Bedienung von Hausfunktionen über mobile Endgeräte £ £

Hiermit bestätige ich als Errichter der Elektroanlage die Einhaltung der RAL-RG 678 Ausgabe Februar 2023 in den angekreuzten Ausstattungswerten sowie die Umsetzung der angegebenen zusätzlichen Maßnahmen.

24

–

–

Ort Datum Unterschrift und Stempel des Errichters

Elektrische Anlagen in Wohngebäuden – Anforderungen

Literaturhinweise

DIN 18015-1 Elektrische Anlagen in Wohngebäuden – Teil 1: Planungsgrundlagen1)

DIN 18015-2 Elektrische Anlagen in Wohngebäuden – Teil 2: Art und Umfang der Mindestausstattung1)

DIN 18015-3 Elektrische Anlagen in Wohngebäuden – Teil 3: Leitungsführung und Anordnung der Betriebsmittel1)

DIN 18015-4 Elektrische Anlagen in Wohngebäuden – Teil 4: Gebäudesystemtechnik1)

DIN 18015-5 Elektrische Anlagen in Wohngebäuden – Teil 5: Luftdichte und wärmebrückenfreie Elektroinstallation1)

VDE-Schriftenreihe Band 45 (Schmolke, Callondann) Elektroinstallation in Wohngebäuden2)

Anwendungshilfe Gebäudeenergiegesetz (GEG)3)

Ratgeber Luftdichte und wärmebrückenfreie Elektroinstallation4)

Raumplaner4)

Modernisierungsratgeber4)

ABC der Elektroinstallation5)

1) Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin (www.beuth.de)

2) Einzelverkauf und Abonnements durch VDE VERLAG GMBH, Bismarckstraße 33, 10625 Berlin (www.vde-verlag.de);

Einzelverkauf auch durch Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin (www.beuth.de)

3) HEA – Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e. V., Reinhardtstraße 32, 10117 Berlin (www.hea.de)

4) Initiative ELEKTRO+, Reinhardtstraße 32, 10117 Berlin (www.elektro-plus.com)

5) VDE VERLAG GMBH, Bismarckstraße 33, 10625 Berlin (www-vde-verlag.de)

25

HISTORIE

Die deutsche Privatwirtschaft und die damalige deutsche Regierung gründeten 1925 als gemeinsame Initiative den Reichs-Ausschuss für Lieferbedingungen (RAL). Das gemeinsame Ziel lag in der Vereinheitlichung und Präzisierung von technischen Lieferbedingungen. Hierzu brauchte man festgelegte Qualitätsanforderungen und deren Kontrolle – das System der Gütesicherung entstand. Zu ihrer Durchführung war die Schaffung einer neutralen Institution als Selbstverwaltungsorgan aller im Markt Beteiligten notwendig. Damit schlug die Geburtsstunde von RAL. Seitdem liegt die Kompetenz zur Schaffung von Gütezeichen bei RAL.

RAL HEUTE

RAL agiert mit seinen Tätigkeitsbereichen als unabhängiger Dienstleister. RAL ist als gemeinnützige Institution anerkannt und führt die Rechtsform des eingetragenen Vereins. Seine Organe sind das Präsidium, das Kuratorium, die Mitgliederversammlung sowie die Geschäftsführung.

Als Ausdruck seiner Unabhängigkeit und Interessensneutralität werden die Richtlinien der RAL Aktivitäten durch das Kuratorium bestimmt, das von Vertretern der Spitzenorganisationen der Wirtschaft, der Verbraucher, der Landwirtschaft, von Bundesministerien und weiteren Bundesorganisationen gebildet wird. Sie haben dauerhaft Sitz und Stimme in diesem Gremium, dem weiterhin vier Gütegemeinschaften als Vertreter der RAL Mitglieder von der Mitgliederversammlung hinzugewählt werden.

RAL KOMPETENZFELDER

• RAL schafft Gütezeichen

• RAL schafft Registrierungen, Vereinbarungen und Definierte Geographische Herkunft von Lebensmitteln

RAL DEUTSCHES INSTITUT FÜR GÜTESICHERUNG UND KENNZEICHNUNG E. V. Fränkische Straße 7 53229 Bonn Tel.: +49 (0) 228-6 88 95-0 E-Mail: RAL-Institut@RAL.de Internet: www.RAL.de