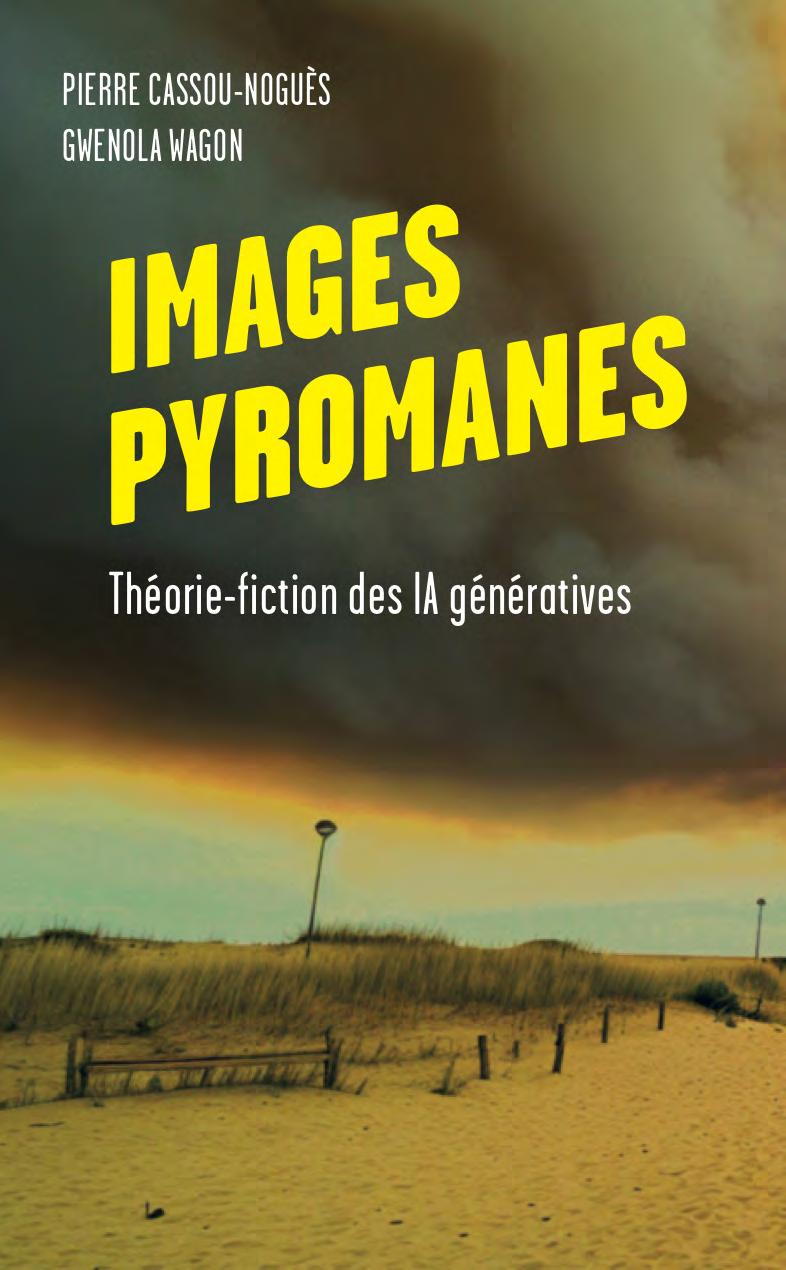

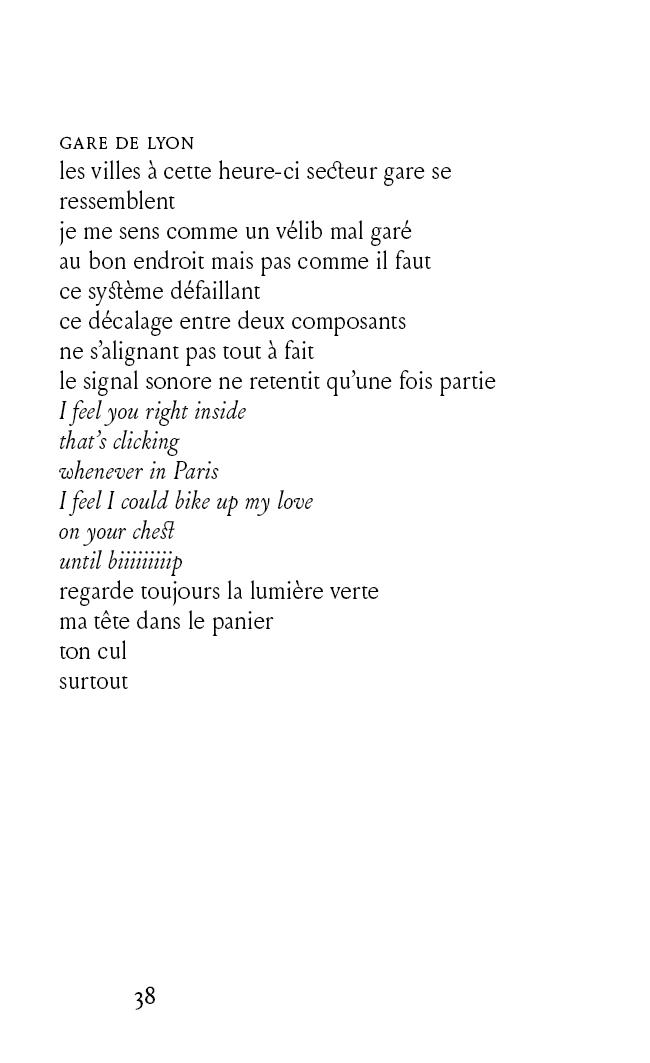

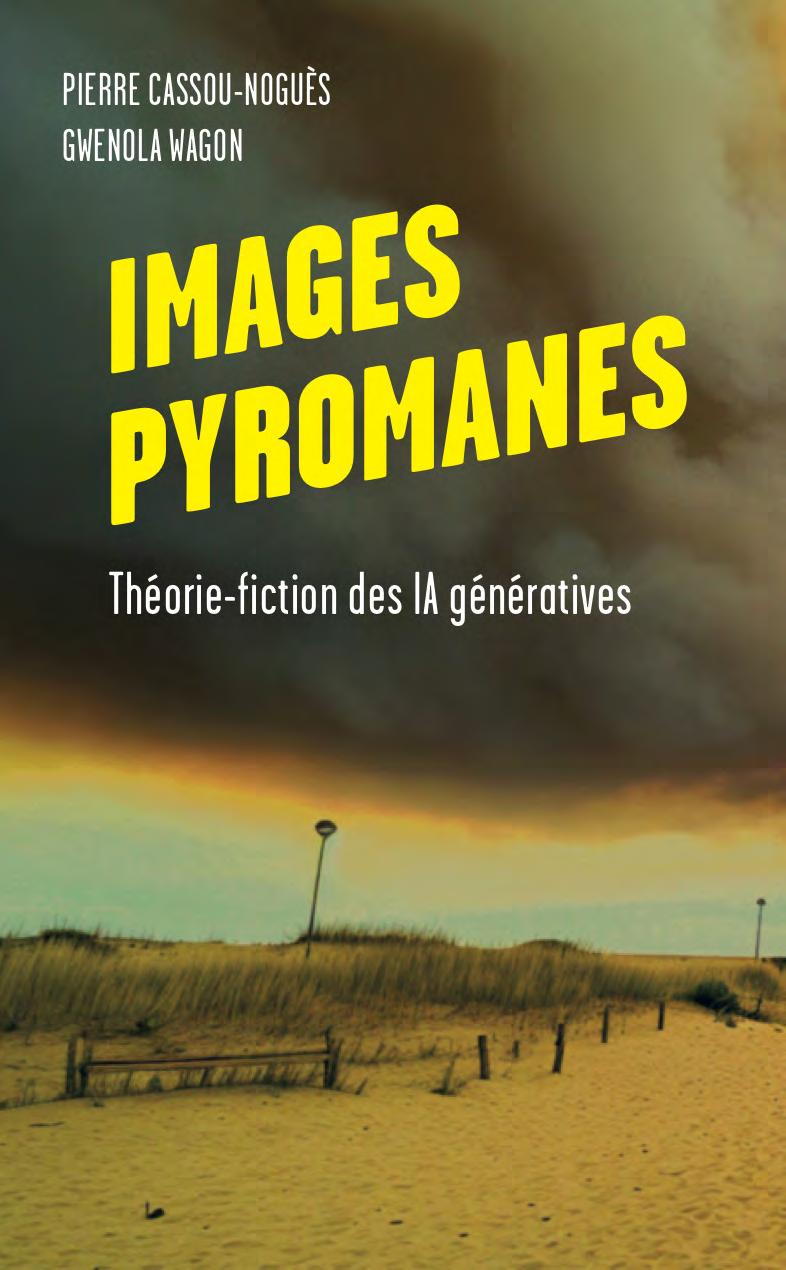

Nouveautés avril-juillet 2025 Littérature Poésie Sciences humaines

Littérature francophone

demain les flammes histoire orale

ean : 9782492667084

Parution : septembre 2023

Pagination : 160 p.

format : 11,5 x 17,8 cm

Prix : 10 €

Couverture dorée à chaud

deuxième édition

nAthAn Golshem et s’ouvre enfin la maison close

L’histoire orale d’un squat au tournant du siècle

L’histoire orale d’un squat

La légende raconte que, au cœur d’un ancien bordel à l’architecture baroque ravi à la rapacité du marché immobilier, des gens fougueux et pleins d’espoir s’engouffrèrent à bride abattue dans le tourbillon d’une vie collective. Là, ils vécurent des expériences aussi formatrices qu’exaltantes en conduisant une guerre contre le Vieux Monde.

Si le squat du Clandé (1996-2006) ne vous évoque rien, si vous ne connaissez pas la ville où il a existé –Toulouse –, et si vous n’avez jamais mis les pieds dans un lieu occupé, tant mieux. Puisse cette histoire orale vous égarer dans un univers fécond où s’ébattent des gens emportés par des imaginaires politiques et culturels d’une rare puissance.

Récipiendaire du Groprix du festival Groland, 2022

demain les flammes

43, rue de Bayard / 31000 Toulouse contact@demainlesflammes.fr / demainlesflammes.fr

avant-propos

notre histoire

C’est toujours la même histoire Des gens jeunes, fougueux, pleins d’espoir, s’engouffrent à bride abattue dans le tourbillon d’une vie en éclosion. Puis, on ne sait pas trop pourquoi, on perd leur trace, ils disparaissent. Et avec eux leurs anecdotes, leurs récits, leur expérience. Nous ont-ils quittés épuisés, meurtris, déçus, ou bien le courant des événements les a-t-il simplement emportés vers d’autres rivages ? Comment savoir, maintenant qu’ils ne sont plus là ? Les livres n’en parlent pas – ou si peu, ou si mal. Bien sûr, j’exagère. Bien sûr, les histoires se transmettent. Autrement, nous serions condamnés à répéter inlassablement les mêmes erreurs, telle une farce moins drôle à chaque représentation. Sauf que ce n’est pas si simple. Il faut que les plus âgés soient encore là, prêts à ne pas garder le silence, et qu’ils racontent – les mythes et leur envers, la sueur, l’effort, la poisse, l’attente, la banalité d’un quotidien parfois morne, en tout cas moins séduisant qu’un étincelant cocktail enflammé volant en un parfait arc de cercle vers des cieux azurés, ou qu’une amitié d’une telle intensité qu’elle perdurera jusqu’à la fin des temps, croix d’bois croix d’fer. Enfin, il faut savoir les écouter. Sans cela, le poids des exploits de nos aînés ne ferait qu’accentuer

notre sentiment d’impuissance, et on peinerait à trouver des récits qui ressemblent à nos vies – pleines de ratés, d’hésitations, de petites joies et de découragements aussi intenses qu’inconséquents.

J’étais trop jeune pour que l’histoire du squat du Clandé soit la mienne. Il m’a manqué quelques mois. Ou bien un peu plus d’obstination pour convaincre mes parents de laisser partir leur fils de quinze ans dans un univers dont ils ne soupçonnaient même pas l’existence. Mais franchement, ce n’est pas bien grave. Ne faut-il pas aussi des gens pour écarquiller les yeux de surprise et d’admiration, ou rire aux éclats quand quelqu’un raconte une bonne histoire ? Ne faut-il pas des gens pour répandre les légendes et espérer vivre à leur tour des aventures similaires ? Après tout, sans public, un concert n’est plus qu’une simple répétition. Et il y a autre chose. En grandissant au milieu du punk, je me suis retrouvé dans un tiraillement existentiel ; je me projetais dans un ailleurs que jamais je n’aurais été en mesure d’envisager quelques années plus tôt, et qui sous de nombreux aspects faisait basculer vers une incertitude abyssale cette vie que j’avais imaginée toute tracée, stable, remplie de certitudes. Là, je naviguais dans un univers où les ruptures étaient courantes et les questionnements féroces. Des gens arrivaient puis repartaient, d’autres hésitaient, mes convictions s’effondraient pour mieux renaître, des amis occupaient une maison, on y voyait des concerts, puis du jour au lendemain ils étaient expulsés. C’était vivant, c’était intense, mais tenir le cap sous l’avalanche d’autant d’émotions n’était pas chose aisée.

Or, il était une histoire qui ne semblait souffrir d’aucune querelle, tel un long fleuve tranquille de bonheur partagé – un mythe, en somme. Était-il vrai que dans un ancien bordel

reconverti en squat autogéré avaient vécu des êtres heureux qui, aujourd’hui encore, étaient liés par une indéfectible fraternité ? Se pouvait-il que ce que je lisais dans les fanzines à propos d’un ailleurs fantasmé, ce que j’imaginais avoir eu cours en d’autres temps et en d’autres lieux ait existé si près de moi ? Mieux : se pouvait-il que j’en connaisse certains des protagonistes ?

C’est en 2015 que j’ai eu l’idée de ce livre. En 2016, j’ai consulté les archives. En 2017, j’ai posé mes premières questions, souvent sans micro. Ensuite, j’ai fait autre chose. Puis je m’y suis remis : 2019, 2020, 2021. Enfin nous voici, vingt-six ans après l’ouverture du Clandé, en 1996, et seize ans après son expulsion, en 2006, au seuil de l’histoire d’un squat racontée par une partie de celles et ceux qui l’ont faite. La mémoire, fidèle alliée de l’approximation, aime à travailler dans son coin. Et c’est très bien ainsi : ce livre n’offre aucune exactitude historique. Il tente plutôt de saisir ce qu’a pu être pareille expérience pour toutes ces personnes, ce qu’elles en ont fait pendant, après, ailleurs. Ce livre cherche à transcrire un bout des émotions qu’une aventure aussi forte a pu susciter chez les gens qui l’ont vécue. Alors, si le Clandé ne vous évoque rien, si vous ne connaissez pas la ville où il a existé – Toulouse –, si vous n’avez jamais mis les pieds dans un squat, tant mieux. Puisse ce livre vous égarer dans cet univers fécond où s’ébattent des gens emportés par des imaginaires politiques et culturels d’une rare puissance.

Il m’aurait fallu des heures et des heures d’entretien supplémentaires, puis consacrer des heures et des heures encore à la recherche et à l’écriture pour prétendre faire autre chose qu’une exploration subjective et parcellaire centrée sur une poignée de personnages dont les actes et les imaginaires

se nourrissaient mutuellement. Et il manque tellement de choses… J’aurais aimé intégrer à ce récit d’autres versions des faits ou d’autres généalogies explicatives. J’aurais rêvé épiloguer sur les murs de guitares d’Aghast et les mélodies arrache-cœur de Sed Non Satiata, conter l’attaque d’une banque à l’ammoniac, les occupations de l’agence pour l’emploi par des chômeurs et précaires, le murage du siège du Parti socialiste en soutien aux sans-papiers, les souvenirs de quelques faussaires, les aventures des autres squats qui peuplaient la ville, ou m’épancher sur des soirées durant lesquelles les lendemains comptaient si peu, faire revivre les anonymes innombrables qui habitèrent ces murs le temps d’une après-midi, d’un concert ou d’un passage dans cet infokiosque où se forgeaient des amitiés et des vocations… Oui, j’aurais tellement aimé… Mais le temps m’a manqué. Et j’ai compris une chose : il y a urgence. Il faut vivre.Vite !

Nathan Golshem

chapitre premier

grève générale et définitive

AlexiA • Le jour du bac, j’ai oublié d’y aller.

Federico • J’ai passé mon bac pour faire plaisir à mes parents. Et je l’ai raté.

AlexiA : Au lieu de repiquer ma terminale, je me suis mise à la radio. Cette année-là, en 1987, on a monté une section du SCALP [Section carrément anti-Le Pen] contre le Front national qui menaçait de prendre la mairie de Grasse, près de Nice, où j’habitais.

Federico : Avec un pote, on voulait acheter un camion et partir sur la route. On s’est donc retrouvés à Grasse pour gagner de la thune. On y a loué un appart, mais c’était la galère. Lui, il était barman, moi je faisais la plonge. Mes parents m’aidaient pour que je repasse le bac, on avait des aides de la CAF, et dans notre appart de quarante-huit mètres carrés au loyer de mille cinq cents francs [deux cent vingt euros], de deux habitants, on est montés à trois, puis à sept !

AlexiA : Dans ma famille, j’étais un ovni. C’est comme si j’avais été écorchée quelque part dans mon enfance… Peut-être que si j’avais été une fille chouchoutée, je ne me serais pas lancée dans ces engagements qui ont façonné ma vie. Ou bien peut-être que j’avais déjà cet intérêt pour le monde et ses inégalités, et qu’il suffisait d’y aller. Je ne sais pas.

mickAël • Mes parents étaient plutôt des petits fonctionnaires conservateurs. J’avais besoin d’air. Porté par le désir d’aventure et le délire d’emprunter le chemin foulé par les beats, j’ai voyagé en Inde avec un ami. En rentrant, je voulais devenir musicien de rock. Alors j’ai pris la route.

Federico : Depuis notre appartement où toujours plus de gens s’entassaient, on a entendu dire qu’un squat venait de s’ouvrir à Grasse. On est allés le voir, on a sympathisé avec ceux qui y vivaient et on s’y est installés. La maison avait beau être grande, on s’y retrouvait un peu à l’étroit. On jouait de la musique et on organisait des spectacles dans la rue pour gagner de la thune. On faisait la manche, de la récup’, on volait, on vendait de la drogue, en bref on se foutait de la légalité, mais sans que ce soit très réfléchi. À l’époque, je savais que je ne voulais pas rentrer dans le système. En gros, je souhaitais qu’on puisse changer nos vies tout de suite.

mickAël : Mon rêve d’être un beat s’est transformé en un voyage à pied en Irlande, avant de devenir musicien de rue en Belgique et à Londres. J’aspirais à la bohème ; j’ai fait des petits boulots et je me suis transformé en clochard. Je m’étais fabriqué un imaginaire

eT s’ouvre enfin la maison Close

rimbaldien, je n’attendais rien du collectif et je pensais vivre toute ma vie en pérégrinations.

Federico : Certains habitants avaient entre trente et quarante ans, mais il y avait aussi des enfants, des exlégionnaires et la zone du coin. Des couples s’embrouillaient, on prenait des acides… Au milieu de ça, des groupes en tournée déboulaient en camion pour jouer aux concerts qu’on organisait. De trente personnes, on pouvait passer à cinquante pendant deux semaines. On ne discutait de rien – le ménage, les chiens, la vaisselle, etc. C’était le bordel absolu.

Cette expérience de squat m’a durablement marqué. Aujourd’hui, je crois qu’on dirait que c’était violent. À l’époque, je ne le voyais pas comme ça.

mickAël : À un moment, j’ai senti que je laissais passer mes chances de faire des études et d’obtenir un diplôme. Alors je me suis lancé dans une formation de deux ans pour devenir documentaliste, à Tours, où ma copine m’a rejoint. Puis on a décidé d’emménager ensemble à Toulouse, comme un petit couple.

Éric • Je suis venu m’installer à Toulouse parce qu’à Castres on était toute une bande à être bien grillés. Je jouais dans un groupe punk. On zonait jour et nuit, on foutait le bordel, on s’embrouillait avec les commerçants, les paras et les skins fachos. Sans oublier les flics qui ne nous lâchaient pas. On a fini par prendre du sursis. Il fallait partir.

Federico : En juin 1994, j’ai passé mon bac. On n’en pouvait plus de Grasse, des embrouilles, de la violence,

eT s’ouvre enfin la maison Close exTraiTs

et on voulait intervenir dans le monde. Je rêvais d’appartenir à ce que j’appelais le « mouvement squat » – on avait même fabriqué un drapeau avec la flèche dans le cercle. On a pris la direction de Toulouse complètement par hasard. On était quatre. Un pote nous avait dit : « C’est sympa là-bas. » Alors on est partis.

Éric : De la bande, on était plusieurs à habiter juste à côté de Toulouse, vers Muret. Avec le groupe, Légitime Défonce, on était très proches de groupes de punk comme Kochise, à Agen, ou Enola Gay, à Auch. Le lien, c’était la radio associative Canal Sud* : on y faisait tous des émissions et j’y bossais. En plus du groupe, on organisait des concerts sauvages en lien avec le label Panx. On faisait tourner des groupes finlandais, espagnols, américains… À part les bars, il n’y avait pas d’endroits pour jouer sur Toulouse, donc on se démerdait. On faisait des concerts où on pouvait : MJC, salles de danse, ancien moulin et bien sûr à la radio où, en décembre 1994, on a accueilli Tromatism, un groupe dans lequel jouait Loran, ex-membre des Bérus, qui n’hésitait pas à filer la main pour ouvrir des squats.

mickAël : Un jour, ma copine a entendu parler d’une réunion qui appelait à la constitution d’un nouveau collectif pour soutenir les zapatistes du Chiapas en lutte. Elle avait lieu à la radio Canal Sud, et je m’y suis fait traîner. C’est là que j’ai rencontré tous ceux qui

* Radio pirate créée en 1976 sous le nom de Radio Barbe Rouge, elle devient l’une des premières radios libres en juillet 1981, après la libération des ondes. Depuis, elle n’a cessé d’émettre et de chroniquer la vie politique et militante sur la fréquence 92.2 FM. (Toutes les notes sont de l’auteur.)

feront partie de l’aventure du Clandé. C’est aussi ce jour-là que j’ai rencontré pour la première fois Alexia, avec qui je vis maintenant. Elle était là, dans la lumière tamisée, avec son bonnet…

Cette radio, c’est le coup de foudre. Dans mes pérégrinations, j’avais surtout rencontré des gens paumés ou des ambiances punk glauques. Là, c’est le jour et la nuit. Dans ce collectif en soutien au Chiapas et cette radio se cachaient la vieille garde gauchiste toulousaine, des restes de 68, mais aussi des jeunes en opposition, des écolos, des punks. J’ai été conquis, immédiatement.

AlexiA : Avant de partir de Grasse pour aller faire des études de sociologie au Mirail, à Toulouse – mon bac en poche, contre toute attente –, j’avais entendu parler de la radio Canal Sud. C’est là que j’ai rencontré beaucoup de gens, en plus de Mickaël. Sur la fac, l’année où je suis arrivée, il y avait des grèves, des occupations. Je connaissais déjà l’histoire militante de Toulouse, celle de l’Espagne et de l’antifascisme, de la CNT [Confédération nationale du travail].

mickAël : Toulouse était une ville provinciale qui, par endroits, fleurait encore bon les années 1960. Imaginez les coupe-gorge ou les bistrots avec un trou pour faire chiotte – une pratique sans âge…

Éric : Lorsque je me suis installé à Toulouse, en 1991, les pauvres, les étudiants, les chômeurs et les travailleurs précaires vivaient dans le centre-ville, où on trouvait encore des artisans et des grossistes. On habitait quasiment tous dans des appartements des quartiers centraux. Ils étaient petits, vétustes, ils dataient des

eT s’ouvre enfin la maison Close exTraiTs

années 1960-1970, mais ils n’étaient vraiment pas chers. Les bourgeois, eux, créchaient dans les beaux quartiers, alors qu’aujourd’hui ils ont récupéré leurs biens au centre-ville.

Federico : Ma bière, à l’époque, je la buvais dans un squat ou dans la rue – là où je vivais. Certains lieux de la ville étaient déglingos. Je me rappelle d’un type avec qui je tapais des bœufs de guitare tout le temps. Je zonais, je faisais la manche, j’emmenais les chiens à droite à gauche, et la ville n’avait rien à voir. Il y avait moins de bars chics, on ne mangeait pas de kebab ni de falafel dans la rue, la ville était beaucoup moins bourgeoise. Mais peut-être que c’est ma position ou mon regard qui ont changé. Qui sait ?

Éric : La ville manquait de squats. Or, cet ancien édifice de l’ordre des templiers était gigantesque. Et vide. Quand tu étais dans les sous-sols, tu avais l’impression d’être dans un château fort. Il n’en fallait pas moins pour que naisse le projet d’occupation de la Ville habitée.

Alice • Les préparatifs avaient duré des mois et des mois et rassemblé tout un tas de collectifs de différentes cultures politiques. Le but de la Ville habitée était d’avoir un lieu alternatif au secteur marchand, un lieu ouvert et transversal qui réunisse des associations, des collectifs et des individus.

Éric : Le jour de l’ouverture, une manif – un leurre –a éloigné les flics, tandis que des gens se précipitaient

Se donner les moyens de refaire une Cité. edi4ons-exces.net edi4ons-exces@protonmail.com

SURGEONS ET AUTRES POUSSES

Livre de Maria Kakogianni, Marie Rouzin

Amalia Ramanankirahina

Réédition

A paraitre le 1er mars 2025

Excés, collection Voix publiques

Livre

14,50 x 22 cm

128 pages

Prix : 16€

ISNB : 78-2-9581188-3-9

Résumé

A mi-chemin entre l’herbier, l’essai sensible, la réflexion philosophique et les surgeons politiques, ce livre présente une collection de textes et d’images des plantes, ainsi que des tentatives, plus ou moins réussies, de faire monde avec elles et non pas en dépit d’elle, en se débarrassant peut-être un peu de la figure de l’homme-jardinier qui maîtrise la nature, faisant d’elle le décor de son action. Ce livre est le fruit de la rencontre de trois femmes. Elles explorent les gestes et les terreaux d’émancipation dans les ravages de l’exploitation intensive du vivant, des corps et des langages

Littérature - Essai - Eco-féminisme - Jardin

« Noues sommes le travail féminisé, précaire, non déclaré. Vies jetables, malformées, épuisées, parasites, noues sommes les restes de leurs indices de performance. Noues sommes les questions à toutes leurs réponses.

Noues sommes le sol glissant d’une grammaire où la police assassine.

Noues sommes les herbes folles dans les pelouses patrimoniales.

Ce qui n’était que pollen devient fruits épineux. Puisse-t-il en être de même de nos créations et de nos pousses

Qu’elles dansent et dérangent, qu’elles sèment le trouble et la colère,

Et se dégustent avec attention sans essuyer les pieds avant de passer à table.

Surgeons-nous »

Biographie des auteures

Maria KAKOGIANNI est travailleuse du texte avec une formation de philosophe. Écrire, traduire, performer, transmettre, faire des montages avec des sons et/ou des images, dans ce travail non hiérarchique avec la chair des mots et leur rythme, elle se sent proche des mots de Toni Morisson :« We do langage ». Parmi ses publications : Printemps précaires des peuples (éditions Divergences, 2017), Ivre décor (Hippocampe éditions, 2020), Iphigénie à Kos (éditions Excès, 2024).

Marie ROUZIN est auteure et enseignante. Elle écrit des textes poétiques et des textes pour la scène dans lesquels elle interroge le collectif, les gestes d’émancipation et la métamorphose des êtres. Elle a notamment publié Circulus (Serge Safran éditeur, 2018) et Treize âges dans la vie d’une femme (Le Castor astral, 2024).

Biographie de l’artiste

Amalia RAMANANKIRAHINA est artiste et restauratrice d’œuvres d’art. Dans ses œuvres, elle tisse des liens entre son expérience personnelle et sa biographie franco-malgache. Ses derniers travaux s’intéressent à la botanique, aux circulations des plantes qui font écho à l’histoire des déplacements humains, aux destructions coloniales mais aussi à des actes de résistances et de transformation.

INDEX DU JARDIN DES PLANTES

Achillée millefeuille…............................................................……. .p. 71

Ailante…...............................................................…….................. .p. 23

Almyriki (Tamarix)… ...................................................................… .p. 19

Amarante…..............................................................................… …p. 53

Amandier…................................................................................... .p. 27

Artemisia annua (青蒿 )…............................................................... .p. 33

Bambou…................................................................….................. .p. 37

Bégonia malculâta…..................................................................... .p. 35

Cardamine hirsute….............................................................. .pp. 54, 80

Catalpa…...................................................................................… .p. 25

Cheveux d’ange (Stipa tenuissima) … ............................................ .p. 30

Chêne…....................................................................................…. .p. 95

Dogue (Rumex)…........................................................................…p. 51

Érable…........................................................................................ .p. 94

Fenouil sauvage….........................................................................p. 74

Figuier…....................................................................................... .p. 91

Fraisier…...................................................................................... .p. 85

Hêtre…......................................................................................... .p. 95

Jasmin…....................................................................................... .p. 90

Maïs….......................................................................................... p. 53

Marronnier…................................................................................. p. 47

Mélisse…......................................................................... .pp. 45, 60, 64

Milleperthuis perforé (Hypericum perforatum) …………… p. 76

Nifinakanga............................................................................. p. 101

Olivier……….…........................................................................pp. 24, 99

Ortie….......................................................................................... ..p. 51

Passiflore…........... . ..........................................................................p. 58

Patate douce….......................................................................... p. 105

Pensée…....................................................................…................ ..p. 57

Peuplier…..................................................................…................ p. 97

Pissenlit…............................................................................. pp. 54, 79

Plantain…..................................................................................... ..p. 53

Renouée….................................................................................... ..p. 43

Rosier…........................................................................................ p. 86

Sauge………………………………………………………………......................p. 66

Thuya…....................................................................................................p. 39

Tomate…..................................................................................................p. 79

Trèfle…..............................................................................................pp.54, 80

Vanille (Tlilxochi)......................................................................................p. 103

Verveine citronnée…................................................................................p. 64

FRAISIER (extrait 2)

Hier j’ai passé une grande partie de l’après-midi à travailler au jardin, après pratiquement deux mois d’absence, il en avait besoin et moi aussi. J’ai retrouvé quelques-unes de mes plantes qui avaient souffert. Mais je me suis surprise à rire avec le fraisier. Je le savais envahissant mais pas à ce pointlà. Il était sorti du carré-potager, et passé par-dessus les planches en bois, il avait commencé à avancer tranquillement vers d’autres terrains. Les fraises ont une texture fragile qu’on doit manipuler avec précaution, mais la plante, envahissante et robuste, semble presque à l’opposé de ses fruits. Nous ne créons pas toujours à notre image. Voilà ce qui m’est apparu aujourd’hui en riant avec mon fraisier. Sinon nous ne créons qu’avec nos symptômes.

Qu’est-ce qu’un auteur ? Est-ce que le fraisier est auteur de ses fraises ? Elles ne sont jamais identiques, elles dépendent de la plante-mère mais aussi du sol, de l’arrosage, du climat, des gestes de jardinage ou pas, des puissances d’agir en conflit ou pas. Est-ce ma volonté ? Je suis auteur de ce texte alors que le fraisier ne le sera jamais de ses fraises parce que je veux écrire un texte ? Et si Dieu n’a pas « voulu » créer le monde ?

Fictions spéculatives.

Depuis longtemps, « l’homme » se voit au-dessus du fraisier avec une part divine en lui, à la fois terrestre et extra-terrestre. Il pense que son côté « auteur » correspond précisément à sa part divine, créatrice et capable d’éternité. Un auteur est un petit dieu avec quelques défauts. Que les autres d’ailleurs doivent accepter et comprendre pour protéger son génie. Moi je.

Hypothèse inverse.

Et si être un sujet libre, autonome, rationnel, est une fiction toxique pour ce qui est de « l’auteur » ? Et si la seule véritable fiction d’autonomie était celle qui choisit ses dépendances ? Et si Dieu avait choisi de dépendre d’un monde plutôt que de rien ?

Ce sont des fictions. Le Dieu des romantiques est un tapissier, celui des libéraux nouveaux un comptable.

J’avoue. Sauf quand j’écris un chèque pour régler ma facture d’électricité, payer mon dû, ce que j’écris ne correspond jamais tout à fait à ma volonté. Et quand j’écris, je ne sais jamais d’avance ce que je veux écrire. Je trouve parfois un sens sur le chemin. Parfois non. Ça dépend du climat, des rejets de moi, attendre et voir si ça donne quelque chose. Autre chose que moimême. Ou pas.

Bref, petite pensée jardinière d’hier. POUSSÉES

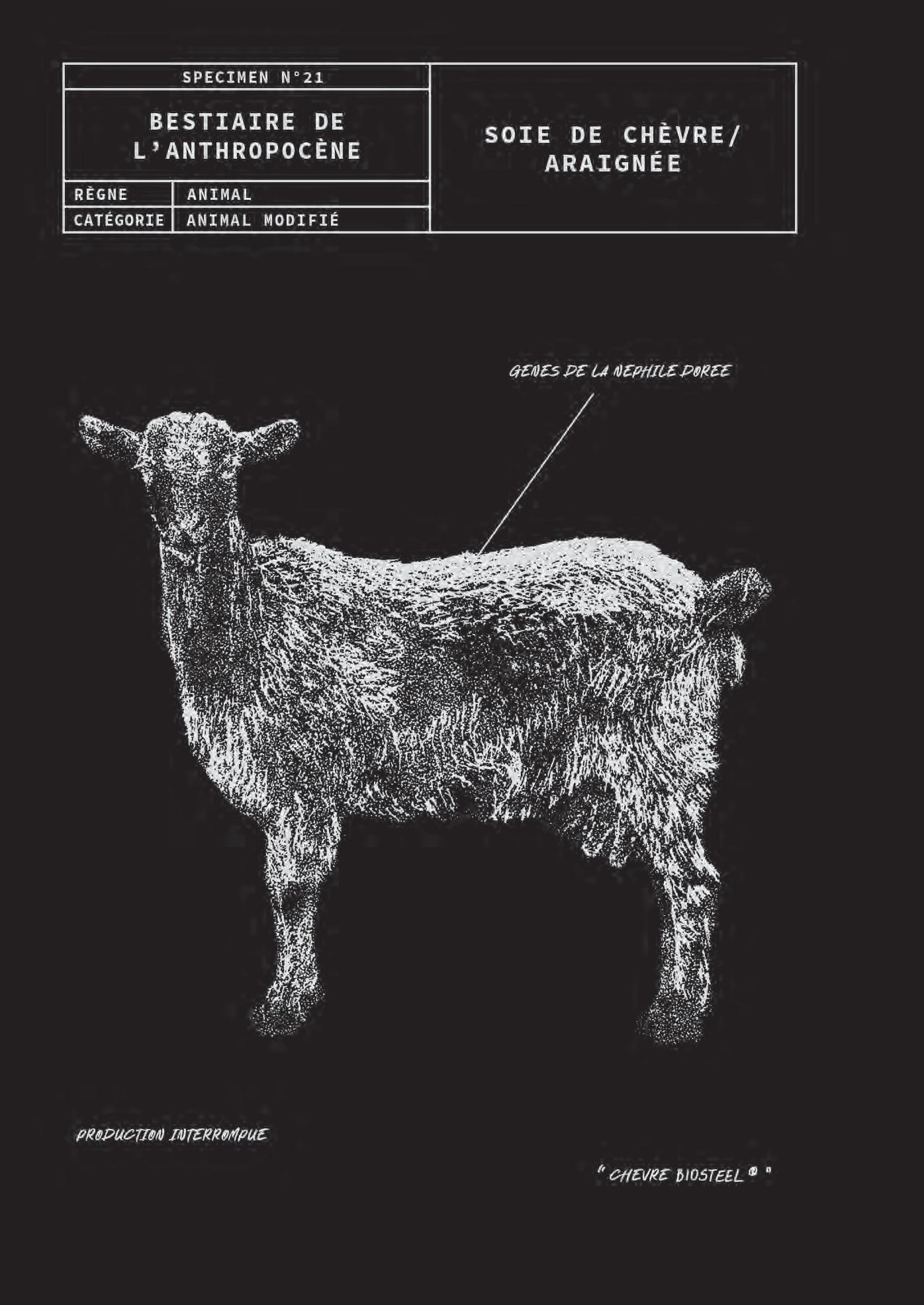

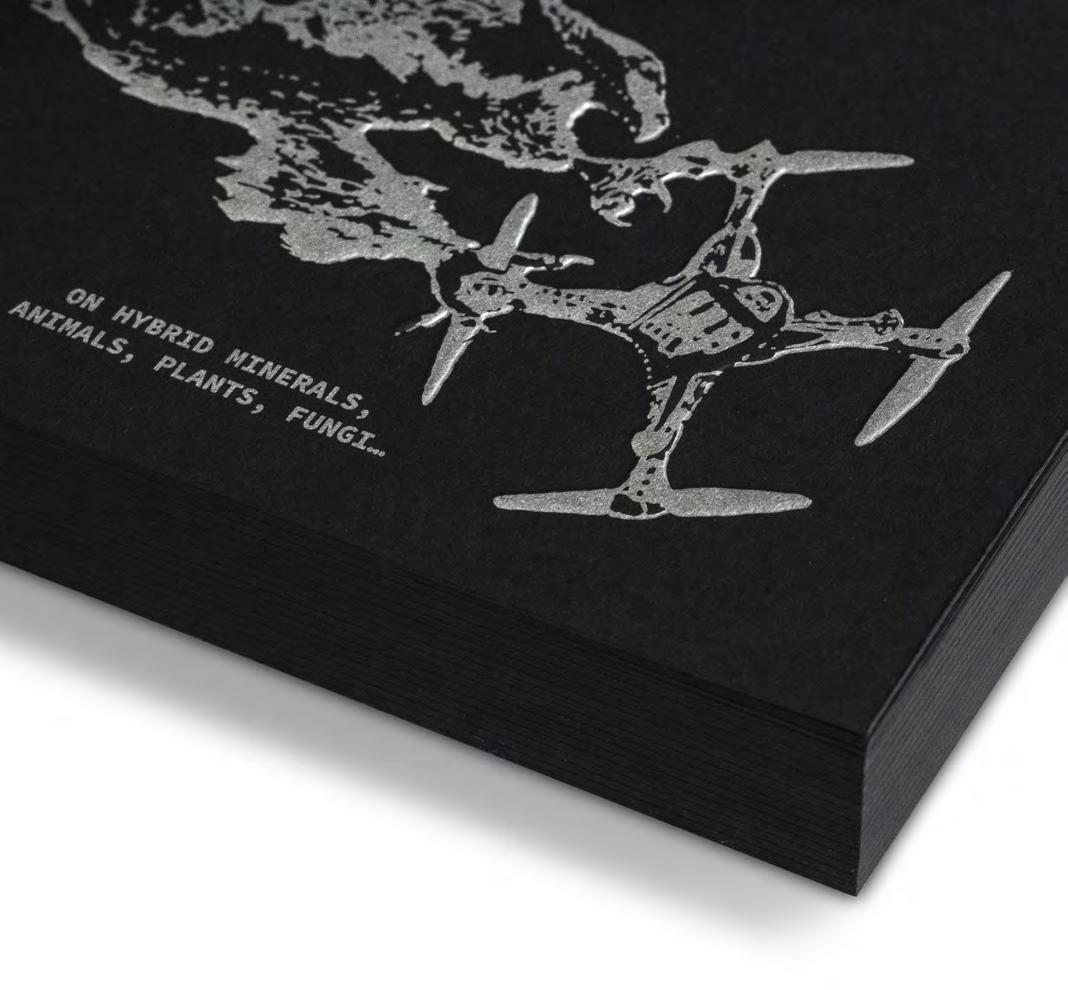

DIDIER RITTENER

D’après, à cause, grâce à, etc.

Il les avait brièvement prévenu·e·s.

Il leur donnerait des images et ils·elles écriraient dessus.

Pas matériellement dessus, mais à leur sujet. Ce n’étaient pas n’importe quelles images.

Les dessins sont issus d’une série intitulée Libre de droits, un titre qui provient d’encyclopédies visuelles autorisant la reproduction et servant d’inspiration aux artistes. La pratique du dessin est ici envisagée comme une économie de moyens pour tenter d’absorber les motifs et les inscrire dans l’inconscient collectif Quels récits sont transportés par l’image ? Comment opèrentelles sur notre compréhension du monde ? Pour répondre, Didier Rittener a proposé à des auteurs et des autrices d’écrire une notice. Par sa forme concise et sa vision synthétique, la notice est un genre en soi, suffisamment captivante pour être lue, suffisamment claire pour transmettre des informations. Dans cet ouvrage, elle est un espace laissé à l’imagination pour ouvrir des points de correspondance avec le dessin.

Avec des textes d’autrices et d’auteurs tels que Carla Demierre, Valérie Mréjen ou Philippe Rahm, le livre remet les images dans une circulation collective et les fait entrer dans la légende.

collection CAT. Contextuel

format 12 x 20 cm, 228 p., broché isbn 978-2-88964-079-9 prix CHF 24 / € 24

La notice est ici conçue comme un espace créatif à part entière, laissant à chacun·e la liberté d’explorer et de proposer une perspective nouvelle

– descriptive, analytique,

narrative ou poétique – sur l’image qu’elle accompagne.

notices par Katharina Ammann, Caroline Anderes, Natacha Anderes, Ralf Beil, Christian Bernard, Marianne Burki, Anna Byskov, Joëlle Cachin, Garance Chabert, Jean-Pierre Criqui, Irène D’Agostino, Carla Demierre, Julie Enckell, Séverine Fromaigeat, Gilles Fürtwangler, Jérémie Gindre, Pamella Guerdat, Maria Guta, Carole Haensler, Cathérine Hug, Frank Lamy, Elisa Langlois, Pierre Leguillon, Claire Le Restif, Federica Martini, Jelena Martinovic, Valérie Mréjen, Damian Navarro, Joana P. R. Neves, Véronique Portal, Chantal Prod’hom, Fabienne Radi, Dominique Radrizzani, Philippe Rahm, Lucie Rico, Laurence Schmidlin, Benjamin Stroun, Claude-Hubert Tatot, Caroline Tschumi, Thu Van Tran, Isaline Vuille, Anaïs Wenger, David Zerbib

Didier Rittener vit et travaille entre Lausanne et Genève. Diplômé de l’ECAL, il enseigne à la HEAD – Genève. Grâce au dessin, il se questionne sur le statut et la pérennité des images. Par la lenteur d’exécution, le geste et la fabrication, cette pratique devient une façon d›intégrer les représentations des mondes que nous habitons, une économie de la lenteur pour une digestion engagée et partagée. La disparition est une notion constante dans son travail qui interroge les rapports entre la diffusion des images, leur reproduction et la notion de propriété. Portrait

Introduction

Entre autres

Il les avait brièvement prévenu·e·s. Il leur donnerait des images et ils·elles écriraient dessus. Pas matériellement dessus, mais à leur sujet. Ce n’était pas n’importe quelles images. C’était les siennes. Plus précisément, c’était devenu les siennes, car il ne s’en cachait pas, il les avait empruntées à d’autres comme sa terminologie le signalait : d’après, à partir de, notes. Il y avait aussi des images vraiment à lui, des photographies. Sous sa main munie d’un crayon gris, elles étaient aussi devenues des dessins. Mais comme tout ce qu’il s’était approprié en le recopiant, comme tout ce qu’il avait arraché à l’oubli, ces images ne lui appartenaient pas plus. Il les concevait libres de droits, selon le titre donné aux ouvrages qui présentent l’archive de motifs, phrases, ornements, paysages et figures, qu’il collecte depuis 2001. Ce titre lui avait été inspiré par la mention légale relevée sur la jaquette de l’Encyclopédie visuelle de

dans l’habitude, et l’important pour lui, c’était la variété de points de vue. Le temps a passé. Il s’est retrouvé avec tout ce qu’ils·elles avaient écrit des milliers de mots pour ses dessins. Il leur a donné une forme, celle du livre de poche traditionnel, en cohérence avec l’ambition portée par son travail artistique qui s’inspire des recueils de modèles : démocratisation du contenu et modestie des moyens. La légende précède chaque image qui précède chaque notice. À chacune sa page. Elles s’illustrent, se répondent, s’influencent, tout en conservant un statut équivalent, mais sans pour autant disposer de la même autonomie puisque seules les images peuvent s’émanciper de cet ouvrage, participant au système circulaire propre à la répétition comme à la reproduction. Les notices ont été placées dans l’ordre de création des dessins pour éviter qu’il ne doive se justifier de tout classement. La séquence s’est renouvelée jusqu’à la livraison du dernier texte. Il ne s’en est pas préoccupé, il a laissé faire. S’il a confié au hasard la tâche d’organiser la matière, il s’est montré plus personnel en donnant les sources de ses dessins de manière explicite et avec une précision méticuleuse.

Désormais tous·tes crédité·e·s, il pouvait s’effacer derrière eux·elles. C’était cependant sans compter sur le penchant de ses auteur·trice·s pour la loyauté. Il n’avait rien vu venir. Il était omniprésent, nommé incessamment. Certain·e·s en avaient presque fait un personnage. Ainsi, Didier Rittener propulse, Didier Rittener donne vie à l’épopée, Didier Rittener efface les frontières, Didier Rittener inscrit sur un vieux mur, Didier Rittener intègre, Didier Rittener indique, Didier Rittener prend la tangente, Didier Rittener se rend dans le bois de Chervettaz. Et puis, Didier Rittener est un enchanteur des temps passés, un peintre des univers, un artiste contemporain des préoccupations écologiques, un démiurge absolu, un classique contemporain. On le trouve parfois privé de son prénom, c’est alors juste « Rittener » ou encore « D. Rittener », mais aussi l’inverse, c’est alors familièrement « Didier ». Il arrive aussi qu’il ne soit désigné que par ses initiales dans lesquelles on ne peut s’empêcher de lire, comme une fatalité, la mention « Droits Réservés ». Alors quand il l’a prévenue qu’elle aussi écrirait, mais qu’elle ne pourrait pas choisir un dessin, qu’elle devrait parler de tous ou d’aucun, elle renonça à le citer. Après tout, comme elle n’avait pas reçu d’image, elle

J. G. Heck, publiée aux éditions L’Aventurine, en 2001, qui rassemble des milliers de motifs libres d’utilisation. Au moyen de cette désignation, il ouvrait ainsi une réflexion sur la diffusion des images, le principe de reproduction, la propriété non seulement intellectuelle mais aussi matérielle, la logique de marchandisation des biens culturels, l’économie circulaire du dessin, le désir de partage. En confiant ses dessins à d’autres, il ne pourrait donc les rendre coupables de recel puisqu’il ne ferait que leur déléguer la responsabilité de puiser dans ce répertoire iconographique pour créer. Il aimait aussi l’idée que les images se propagent. Il croyait à leur valeur publique, à leur statut de bien commun, tout en sachant qu’elles n’échapperaient pas à la propriété privée. Il le reconnaissait, la bataille était perdue. Pourtant, comment une image ne pourrait-elle être pleinement à soi, dès lors qu’on l’a saisie du regard ? N’est-elle pas une ressource mutualisée dans la mesure où elle forge nos représentations collectives du monde ? Comment imaginer que nul·le ne confisque les images existantes avant d’y ajouter les siennes pour que les suivant·e·s, à leur tour, assimilent ce qui les marquent, les interpellent, les attirent, et le restituent sous une autre forme ? N’y a-t-il pas là, à

travers l’histoire des images, un processus de construction d’une identité culturelle productrice d’humanité ?

Il a retenu un principe simple (un dessin, un·e auteur·trice, un texte), puis l’a mis en œuvre. Il a choisi les auteur·trice·s selon des affinités professionnelles, pré-sélectionné les dessins dont ils·elles pourraient disposer, déterminé la longueur des textes sur le modèle standardisé de la notice d’œuvre. L’origine du projet était d’ailleurs là : la légende comme objet textuel normé de l’histoire de l’art, puis, à partir de la légende, la notice, au format lui aussi clairement défini. Ils·elles se sont mis·e·s au travail. Ils·elles ont écrit. La plupart se sont révélé·e·s fidèles aux usages de leur métier : les écrivain·e·s et les artistes ont imaginé des récits, et les historien·ne·s de l’art ont replacé les images dans leur contexte et les ont analysées. Quant aux plus rares journalistes et architectes, ils·elles ne se sont pas davantage démarqué·e·s par leur approche. Tous·toutes auraient pourtant pu ignorer ses instructions, délirer, écrire à propos de tout autre chose, faire différemment que d’ordinaire. Il aurait tout accepté, mais finalement peu se sont aventuré·e·s hors de leur territoire. Rien qu’on ne puisse vraiment leur reprocher. La liberté se conquiert autant dans l’écart que

n’avait pas d’artiste, et comme il n’y avait pas d’artiste, elle n’avait personne à nommer. Ce serait lui comme tous·tes les autres, mais lui malgré l’anonymat, lui sans aucun doute. Lui qui, avec son archive d’images, réfléchissait à la question de la représentation, il disparaîtrait ici. Sa peine serait toutefois passagère. Il retrouverait son identité dès le premier texte. Laurence Schmidlin

10

19

LdD 10. D’après une photographie du plafond d’un ancien appartement. [2002]

Le regard glisse, la main pendante, les doigts lassent. L’index légèrement surélevé souligne une agitation. Les ongles lissent touchent à peine le sol. La lumière révèle délicatement le parquet finement rayé. Des petits traits stridents envahissent l’ensemble de la surface. Des éclats rugueux dévoilent un joyeux assemblage en alternance saccadée d’obscurité et de brillance. Un envahissement de rayures s’éparpille et pétille à grande vitesse. Les angales de la pièce s’arrondissent, les couleurs fondent, la netteté disparaît. Les gestes frénétiques du tracé se répandent et projettent des reflets enflammés qui jaillissent contre les parois. La direction repose sur une transition lente, un déplacement tendu, un envoûtement progressif. La chambre se penche, les murs inversés, les

10

Ils habitent au fond d’une vallée qu’ils appellent Hill. Leur langue est le hilli. Eux seuls arrivent à s’y retrouver parmi une population où tout le monde porte les mêmes prénoms de génération en génération Mimi, Gigi, Il-il, Lili, Gil, Mili ou Miki. Ils ne connaissent pas l’eau mais une rivière d’un liquide appelé milk serpente au milieu du village. C’est selon eux l’équivalent du Nil. Ils ont tendance à boire un peu beaucoup de gin et se nourrissent exclusivement de mil qu’ils accommodent de mille façons dont un fameux gâteau, le 3/4. C’est un peuple sympathique. Les gens sourirent tout le temps, on dit qu’ils ont la joie de vivre malgré leurs carences et leur isolement. Bien sûr, comme tout le monde, ils connaissent des problèmes et sontparfois préoccupés, mais l’usage unique de la voyelle confère à leurs échanges une expressivité clownesque et des mines réjouies. Les

plaintes au plafond. Des fioles volantes, suspendues au ralenti, atterrissent. L’attirance de l’inversé promet l’avancée d’une incertitude. Inclinaison, un décor mutant. Les papillons sortent, motifs dessinés, motifs répétés. Invisibles, transparences et superpositions, les moulures en distorsion. Les ampoules se détachent, les cristaux se balancent. Les ornements se transforment, l’usure des détails creusés s’entremêlent et fusionnent. Les contours émergent pour mieux se retirer. Un éparpillement lointain avance, se distingue et disparaît. Les précisions sont floues et s’étalent aux allures de fleurs, de choux, de pousses tendres et d’étincelles. Le relief prend la forme d’une bavure nette, un désordre délimité, une île écrasée. Les yeux se retournent, les paupières se ferment. Les couleurs fusent et dessinent un axe qui scinde la pièce. Bris de glace, une dynamique, une chute dans laquelle l’avant à l’arrière irrite le réveil. Le corps suspendu, en état de pivoter, un basculement vertigineux traverse un enchevêtrement, un dédoublement. La suspension se déforme, se détache, offrant une profondeur impénétrable, un accès illimité. Un vertige décalé, l’œil écarquillé à l’affût d’un bouleversement étrange.

Pourtant, l’index est détenteur, en capacité d’exploser, l’ongle effleurant le sol, maintient stabilité. En posant sa pointe sur le parquet, la main garde un sens de gravité potentiellement renversé.

Anna Byskov

enfants jouent à « kill-king » tandis que les adultes tissent un immense kilim en lin. Ils ne connaissent pas le pluriel et ont une perception étroite des échelles de grandeur ils ne quantifient que par petites tailles. Cela va de mini à mini-mini-mini.

La petitesse étant souvent associée au mignon, l’adjectif mini sert à qualifier tout ce qui est joli, bien fait, esthétique, et même grandiose. Mini mini mini ! ! Ils ont des rides marquées à force de tirer sur les zygomatiques. Ils montrent leurs dents en parlant. Lorsqu’ils ne savent pas quoi dire, pour meubler, ils font hi hi hi.

Les mauvaises langues disent qu’ils sont arriérés, qu’ils vivent encore à l’époque Ming. En tout les cas, ils savent apprécier les bonnes choses. Il faut entendre le son Mmmmmm qu’ils produisent en se régalant. Pour une raison inconnue, seule cette planche dessinée leur serait arrivée. C’est sur cette base qu’ils ont développé leur langage. Ils savent lire et recopier plusieurs polices de caractères, mais pour eux l’alphabet se compose de huit lettres.

Valérie Mréjen

LdD 46 D’après différents caractères typographiques extraits de journaux. [2002]

LdD 65

LdD 65. Notes. [2002]

Une équipe de chercheurs a récemment mis au jour les vestiges d’une ville longtemps enterrée, dont les murs sont ornés de graffitis extraordinaires. Pourtant, ce qui a véritablement captivé les experts, ce n’est pas uniquement la richesse visuelle de ces anciennes œuvres d’art urbaines, mais les mots qui y sont inscrits : « fuck » et « no future ».

Dans notre société actuelle, gouvernée par la raison et dénuée de sentiments, ces expressions peuvent sembler sacrilèges, reliques d’un passé rebelle.

Habitués à une existence exempte de chagrin, de rage, de désespoir ou de toute forme de passion, nous nous retrouvons perplexes face à ces mots, cherchant à en saisir la signification profonde. Il convient de noter que dans notre monde contemporain, l’écriture manuelle n’existe pratiquement plus.

La technologie a pris le contrôle, automatisant les tâches et générant des textes dépourvus de toute touche humaine. Le simple fait de saisir un crayon et de tracer des mots sur le papier est devenu une pratique curieusement archaïque. Ainsi, ces graffitis, saturés d’émotions intenses, suscitent un étonnement inconnu et troublant, sinon dangereux.

Pour comprendre la rébellion des époques disparues, les chercheurs se sont tournés vers l’anthropologie et l’histoire des sociétés primitives qui ont habité notre planète. Poussés par leurs émotions bizarres et souvent irrationnelles, ces individus aimaient critiquer, protester, dénoncer et se battre contre ce qui semblait être les injustices de leur époque ou, souvent, simplement se battre entre eux. Ils aimaient les conflits et fondaient leurs actes sur des impulsions, ils aimaient prêcher et fondaient leurs paroles sur une rébellion vide. Leur résistance s’est avérée vaine, car ils n’ont finalement pas réussi à modifier leur destin fatidique. La multitude de « fucks » et de cris de « no future » gravés sur les murs de cette ville oubliée et sur les murs de leur nature humaine résume ce sentiment d’impuissance et d’échec.

Alors que notre société contemporaine s’épanouit dans une sérénité émotionnelle, la

découverte des ruines de la ville et de ses graffitis radicaux incite à l’introspection. Nous sommes confrontés aux échos d’une époque lointaine, où les sentiments bruts étaient monnaie courante et où les mots avaient le pouvoir de résonner profondément. Faut-il craindre que nos générations futures d’entités intelligentes trouvent dans ces graffitis une leçon sur le sens des émotions et de l’expression individuelle, facettes que leur existence rationnelle et sereine ne peut et ne doit pas reproduire ?

Maria Guţă

Didier

Didier

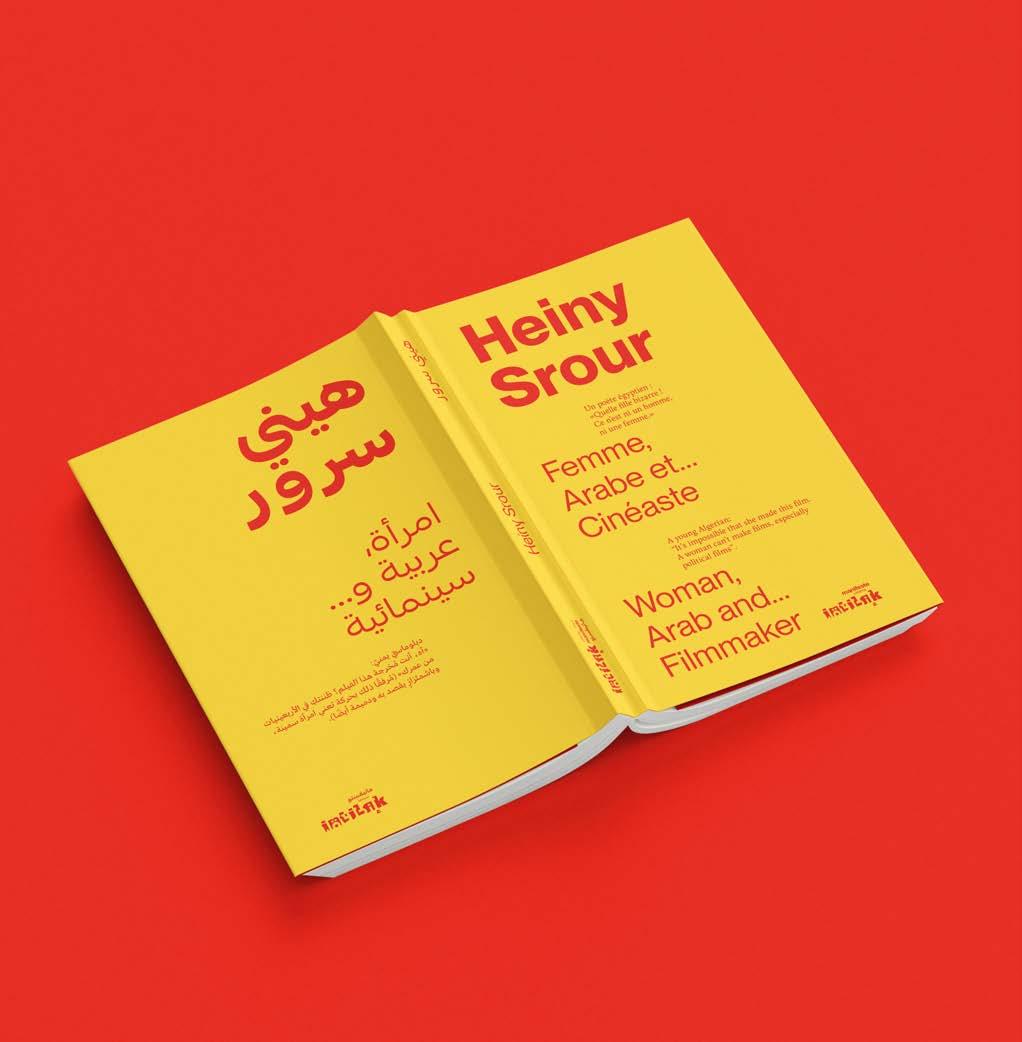

La politique continuée par la littérature

Comment la littérature peut-elle participer à l’effort politique sans se renier comme littérature, sans se subordonner à la cause ? Comment peut-on faire politiquement de la littérature ? Á quoi ressemblerait une politique de la littérature ? Nous ne créons pas les éditions Cause perdue parce que nous avons la réponse mais pour faire vivre ces questions. Car à ces questions il n’est de réponse qu’au cas par cas, livre après livre, dans le vif du texte.

La vie d’Abdèle

Izza Amar

Les éditions Cause perdue sont un collectif constitué de Stéphanie Vincent, Elsa Personnaz, Gaëlle Bantegnie, François Bégaudeau, Gwénaël David, Antoine Derouallière, Bénédicte Thiébaut, Julien Ollivier

contact@editionscauseperdue.fr

Stéphanie Vincent 06 74 33 21 79 - Elsa Personnaz 06 81 98 16 07Lancement en avril 2025 - Inscrivez-vous sur www.editionscauseperdue.fr pour suivre nos actualités.

Si vous cherchez à la situer quelque part — sur la carte des genres, des races, des cultures, des orientations politiques — , sachez qu’Izza Amar ne s’y trouve pas. Mais par son art d’être à la fois virile et romantique, sexuelle et mystique, politique et païenne, triviale et sublime, on pourrait dire qu’elle est Pasolini en femme.

Résumé argumenté

D’un côté Abdele, de l’autre Adèle. Un chapitre narré par l’une, un chapitre narré par l’autre. Nées dans les années 80, Abdele et Adèle sont sœurs, kabyles et oranaises, ont grandi pendant la guerre civile algérienne et le printemps noir berbère. Elles ont pour seul parent leur mère socialiste laïque tournée musulmane fervente, mais tout les oppose. Abdele est la petite sœur insoumise, bagarreuse, garçonne, footeuse de récré et fouteuse de merde, géniale, buissonnière, mégalo, prêtresse païenne auto-proclamée, aspirante prophétesse. Adèle est la grande sœur raisonnable et raisonnée, déterminée mais discrète. À dix-huit ans, Abdele s’envole vers Paris où elle circule d’amants en amantes, d’école d’ingénieur en centre d’appels, de French touch en French tech. Cependant qu’Adèle reste en Algérie où elle se marie et devient gynécologue. Une passion de la fuite contre une passion de la norme ? Au fil des trente ans où nous les suivons, l’opposition apparaît comme n’en étant pas une tant la lumière de la survie éclaire leurs routes, tant se déploie une énergie vitale salvatrice. Celle des jours passés à compter les morts dans le quartier et les journaux et à traduire les paroles de Nirvana. Les deux A sont les deux faces d’une même pièce nommée Abdèle, les deux stratégies complémentaires d’une même émancipation. Les mots des deux narratrices sont crus : ils se vengent de la cruauté des euphémismes. Abdele et Adèle ont connu une guerre que l’on ne nomme pas, une oppression régionale que l’on naturalise, une révolte sans issue. Elles éprouvent et observent, des deux côtés de la mer, une domination masculine qui ordonne et la technologie qui occupe. Leurs vies se cherchent dans les marges de deux sociétés, algérienne et française, qui ne se font pas face mais s’accompagnent dans la terreur, la lassitude, les révoltes et les démissions. Ici, la vie n’est pas fragile comme une fleur mais comme des bombes. La virilité des deux sœurs veut corriger le monde. L’une par la science, l’autre par le romantisme. Leur féminisme est par-delà les bullshit du Nord et du Sud, les fraternités mensongères et les intersections en chantier. Leur féminisme est à hauteur de ces femmes que rien n’effraie, surtout pas l’intimité. #féminisme #queer #startup #algérie

Izza Amar est une autrice franco-algérienne née en 1987 à Oran. Sa passion pour les nouvelles technologies la mène en France puis en Indonésie, où elle exerce des métiers aussi variés que DJ, photographe, mannequin main et coiffeuse. Ces expériences nourrissent son écriture qui documente la précarité du travail de sa génération et la libération des femmes dans les sociétés de masse.

Dans son premier roman La Vie d’Abdèle, les deux narratrices relancent les dés de la dialectique entre soumission et libération féminines pour inventer une trajectoire d’émancipation affranchie des oppositionns binaires. La puissance de son texte en est le meilleur argument, qui se fraie un passage en toute liberté entre l’Algérie des années noires, la Kabyllie laïque et la France post-attentats.

ISBN : 978-2-487871-01-4

Format : 13x19 cm

160 p.

Prix : 16€

Parution : avril 2025

Extraits choisis

Abdele

Moi, mon amoureuse, c’était la fille de Björk ! Yeux bridés et regard malicieux, cheveux noirs sur peau laiteuse. Je l’ai vue à mon premier jour d’école primaire, et mon cœur tendre ne l’a jamais expulsée. Notre désir était d’un autre monde, un super-pouvoir que je guette dans chaque regard croisé depuis. Notre innocente amitié était une cape d’invisibilité. Insoupçonnables infidèles sans vertu, sans gêne et sans étendard. Au pays d’Allah, on est plus libres que chez les catholiques zombies. Cheveux laineux rasés, je portais bien les vêtements de mes cousins. Caractère de guerrière, on ne me ratait pas et je ne m’écrasais jamais. J’aimais le foot, je me battais souvent. J’étais la première de la classe, à l’arcade sourcilière éclatée. J’étais bonne en maths et mauvaise en machisme. Sale gueule de petit mec et noble tempérament de prêtresse païenne. J’étais ce qu’on appelle une tomboy, before it was cool.

Abdele

Adèle

Moi, mon amoureuse, c’était la fille de Björk ! Yeux bridés et regard malicieux, cheveux noirs sur peau laiteuse. Je l’ai vue à mon premier jour d’école primaire, et mon cœur tendre ne l’a jamais expulsée. Notre désir était d’un autre monde, un super-pouvoir que je guette dans chaque regard croisé depuis. Notre innocente amitié était une cape d’invisibilité. Insoupçonnables infidèles sans vertu, sans gêne et sans étendard. Au pays d’Allah, on est plus libres que chez les catholiques zombies. Cheveux laineux rasés, je portais bien les vêtements de mes cousins. Caractère de guerrière, on ne me ratait pas et je ne m’écrasais jamais. J’aimais le foot, je me battais souvent. J’étais la première de la classe, à l’arcade sourcilière éclatée. J’étais bonne en maths et mauvaise en machisme. Sale gueule de petit mec et noble tempérament de prêtresse païenne. J’étais ce qu’on appelle une tomboy, before it was cool.

Papa et mama s’envoyaient des lettres et des poèmes de Brel, quand il était loin pour le travail. Ils avaient des amis musiciens, avocats, chercheurs ou restaurateurs. Le chômage n’existait pas. On avait quitté la campagne pour vivre dans la grande ville, avec la classe moyenne citadine à une époque où il n’y avait pas de classe supérieure. Il y avait les gens de la ville, les premiers diplômés, et ceux de la campagne, nos familles à tous. On se respectait. À l’école, on était tous mélangés, les profs n’étaient pas stressés, les chauffages fonctionnaient, la cantine aussi. Quoi qu’on fasse, on était les premiers Algériens à le faire. On n’avait pas de passif. Donc on avait tous une fierté de pionniers. Et être enfant dans tant de souveraineté, c’était miraculeux.

Adèle

Papa et mama s’envoyaient des lettres et des poèmes de Brel, quand il était loin pour le travail. Ils avaient des amis musiciens, avocats, chercheurs ou restaurateurs. Le chômage n’existait pas. On avait quitté la campagne pour vivre dans la grande ville, avec la classe moyenne citadine à une époque où il n’y avait pas de classe supérieure. Il y avait les gens de la ville, les premiers diplômés, et ceux de la campagne, nos familles à tous. On se respectait. À l’école, on était tous mélangés, les profs n’étaient pas stressés, les chauffages fonctionnaient, la cantine aussi. Quoi qu’on fasse, on était les premiers Algériens à le faire. On n’avait pas de passif. Donc on avait tous une fierté de pionniers. Et être enfant dans tant de souveraineté, c’était miraculeux.

Abdele

Par un hasard de démission, de travail. Elle a lu tout regarder des livres de de la lecture. Alors, ce de Martin Parr pendant femme devient mon héros, entrant » me dit qu’il lui, et que donc nous ser chez SFR, et que mot : « Grève à midi, toriens retiennent cette sur un post-it.

Abdele

Abdele

Par un hasard de démission, de travail. Elle a lu regarder des livres de la lecture. Alors, de Martin Parr pendant femme devient mon entrant » me dit qu’il lui, et que donc nous ser chez SFR, et que mot : « Grève à midi, toriens retiennent cette sur un post-it.

Moussa a fini par quitter lui. Il a rejoint le GSPC, le Combat. Un programme qué dessus. Youssef me entre eux. Il ne pouvait ses études à 16 ans, lière dans le désert. Le d’hommes dans ma vie,

Abdele

Adèle

Moussa a fini par quitter lui. Il a rejoint le GSPC, le Combat. Un programme qué dessus. Youssef entre eux. Il ne pouvait ses études à 16 ans, lière dans le désert. d’hommes dans ma

Dans le 20 heures de ont été tués. Nous sommes 26 juin 1993, jour maudit de deux balles dans la devant le siège du journal Voitures piégées, décapitations, 127 journalistes sont

Adèle

Dans le 20 heures de ont été tués. Nous 26 juin 1993, jour maudit de deux balles dans devant le siège du Voitures piégées, décapitations, 127 journalistes sont

Yeux bridés et regard Je l’ai vue à mon pretendre ne l’a jamais monde, un super-pouvoir depuis. Notre innocente Insoupçonnables infidèles pays d’Allah, on est

vêtements de mes couratait pas et je ne m’écrasouvent. J’étais la preéclatée. J’étais bonne gueule de petit mec païenne. J’étais ce qu’on

des poèmes de Brel, des amis musiciens, chômage n’existait pas. la grande ville, avec où il n’y avait pas de ville, les premiers diplôtous. On se respectait. n’étaient pas stressés, aussi. Quoi qu’on fasse, n’avait pas de passif. Et être enfant dans

Abdele

Par un hasard de démission, Jeanne devient ma voisine de poste de travail. Elle a lu tout le règlement, où rien ne lui interdit de regarder des livres de photo pendant le boulot. Non, ce n’est pas de la lecture. Alors, ce samedi matin, Jeanne feuillette un livre de Martin Parr pendant que Vivaldi fait patienter un con. Cette femme devient mon héros, instantanément. Alors qu’un « appel entrant » me dit qu’il n’est pas arabe, lui, qu’il paie ses factures, lui, et que donc nous avons fait erreur chez Orange, qu’il va passer chez SFR, et que le cul de la crémière, Jeanne me passe un mot : « Grève à midi, j’ai un joint. Tu fumes ? ». À ce jour, les historiens retiennent cette phrase comme la plus belle jamais écrite sur un post-it.

Abdele

Moussa a fini par quitter le GIA, qui était trop mainstream pour lui. Il a rejoint le GSPC, Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat. Un programme qui, comme le Port Salut, était marqué dessus. Youssef me disait que la vie devenait « pas évidente » entre eux. Il ne pouvait même plus écouter Cheb Hasni. Il a arrêté ses études à 16 ans, pour travailler sur une plateforme pétrolière dans le désert. Le désert et son sous-sol ont avalé beaucoup d’hommes dans ma vie, de mon père à mes amis.

Adèle

Dans le 20 heures de France 2, on annonce que des journalistes ont été tués. Nous sommes tous hagards. Ça aurait pu être le 26 juin 1993, jour maudit où le journaliste Tahar Djaout a été tué de deux balles dans la tête. Avant lui, une fusillade avait eu lieu devant le siège du journal Le Matin. Après lui, il y en a eu trop. Voitures piégées, décapitations, balles dans le dos et dans les yeux, 127 journalistes sont publiquement morts en quatre ans sur les

ordres de Djamel l’Afghan : « Les journalistes qui combattent l’islam par la plume périront par la lame. » Et quand c’est dans les rues de Paris et non d’Alger que sifflent les balles, nos yeux nous mentent. Notre tristesse a pourtant toujours le même goût : brûlant. Je n’ai qu’une envie, c’est d’appeler la France pour lui rappeler qu’elle a une sœur.

Abdele

J’arrive un peu en avance, en fendant une foule de Gilets Jaunes qui bloquaient la place et les boutiques, mais visiblement pas les grosses affaires. J’ai beaucoup aimé les Gilets Jaunes. C’est pas du tout des gens que j’ai fréquentés, je ne connaissais que des pauvres des villes, mais il y a un truc « correct » chez eux, comme les Kabyles de mon adolescence. En passant parmi eux, j’ai ressenti cette familiarité que j’avais totalement oubliée. Ces blagues sur les pancartes, ces gueules pas télégéniques, cette tension de ceux qui passent du « dedans » au « dehors ». Et ce jaune, la marketeuse en moi ne peut que saluer le génie. Il y a une cohérence magnifique dans l’opération. C’est pas mon style, moi c’est le noir depuis toujours, mais tout tient à la visibilité, au pas classe, pas convenu, pas épuré, pas dépressif. Du grunge joyeux. Va absorber ça, Dior !

Adèle

On était en mai. Je refusais d’affronter la saison des mariages sans être fiancée. À la place il me parle de politique, de Printemps berbère, de Bouteflika et de droits de l’homme. Je ressors de la pizzeria avec le sourire furieux. Amadeus n’y voit rien et me souhaite une bonne semaine, s’étant régalé des yeux et du ventre. Il est ravi. Il m’énerve. Je m’engouffre dans le premier Taxiphone que je croise. Abdele décroche, se moque de moi, « la dame de fer », puis me dit qu’elle va m’envoyer un lien pour un film. Comme

si la vie était comme un la solution à mon problème c’est Uma Thurman dans

Abdele À l’époque, Macron était plus. En tout cas, c’est so chic. Grosse déception, annuel de la French Tech. trouvé Sarkozy fatigué. en costume, parmi tous Personnellement, je ne suis pas comme ça #mauvaisefoi. j’étais fatiguée. C’est pas on ne sait rien du monde. trouvé le bon filon : changer surtout changer mon monde de la réunionnite. C’était

Abdele

« Les femmes », c’est toutes jamais. Paradoxalement, femme » sont toujours qui peuvent donner la questions de femmes, alors femme », on lui a donné sont trop bêtes pour s’en simple, c’est beau, c’est « La femme », un jour, pas les pompiers.

qui combattent l’isquand c’est dans les balles, nos yeux nous le même goût : brûFrance pour lui rappefoule de Gilets Jaunes visiblement pas les Gilets Jaunes. C’est pas connaissais que des « correct » chez eux, comme parmi eux, j’ai resoubliée. Ces blagues télégéniques, cette tension de Et ce jaune, la marIl y a une cohérence style, moi c’est le noir visibilité, au pas classe, pas joyeux. Va absorber

Abdele

À l’époque, Macron était encore au lycée, ou ministre, je ne sais plus. En tout cas, c’est l’époque où on le disait beau, cultivé et so chic. Grosse déception, quand je l’ai rencontré au cirque annuel de la French Tech. On m’a promis Kennedy lettré, j’ai trouvé Sarkozy fatigué. Il faisait très « chaussettes-claquettes » en costume, parmi tous ces jeunes bodybuildés en T-shirt. Personnellement, je ne lui en veux pas. Déjà parce que je ne suis pas comme ça #mauvaisefoi. Ensuite, parce que moi aussi j’étais fatiguée. C’est pas facile de gérer le monde, surtout quand on ne sait rien du monde. Je ne me plains pas non plus. J’avais trouvé le bon filon : changer le monde par la technologie. Enfin, surtout changer mon monde par la suppression pure et simple de la réunionnite. C’était là ma Révolution : virer mes patrons.

Abdele

« Les femmes », c’est toutes les mêmes, alors que les hommes jamais. Paradoxalement, c’est les hommes, l’universel. « La femme » sont toujours à quelqu’un. Paradoxalement, c’est elles qui peuvent donner la vie. « La femme » nous les brise avec leurs questions de femmes, alors que la réponse est simple : Non. « La femme », on lui a donné tous ses droits de « La femme », mais elles sont trop bêtes pour s’en servir. Alors que « La femme », c’est simple, c’est beau, c’est rond : plaisir d’offrir, joie de recevoir ! « La femme », un jour, elle empoisonnera le tajine, et n’appellera pas les pompiers.

saison des mariages politique, de Printemps l’homme. Je ressors de la n’y voit rien et me des yeux et du ventre. premier Taxiphone moi, « la dame de fer », pour un film. Comme si la vie était comme un film. Elle me détend en me disant que la solution à mon problème tient en trois lettres. Et la solution, c’est Uma Thurman dans Pulp Fiction. Ma salvation, c’est Mia.

La politique continuée par la littérature

Comment la littérature peut-elle participer à l’effort politique sans se renier comme littérature, sans se subordonner à la cause ? Comment peut-on faire politiquement de la littérature ? Á quoi ressemblerait une politique de la littérature ? Nous ne créons pas les éditions Cause perdue parce que nous avons la réponse mais pour faire vivre ces questions. Car à ces questions il n’est de réponse qu’au cas par cas, livre après livre, dans le vif du texte.

TOLEDO, 6:55 a.m.

Bénédicte Thiébaut

Résumé argumenté

Les éditions Cause perdue sont un collectif constitué de Stéphanie Vincent, Elsa Personnaz, Gaëlle Bantegnie, François Bégaudeau, Gwénaël David, Antoine Derouallière, Bénédicte Thiébaut, Julien Ollivier

contact@editionscauseperdue.fr

Stéphanie Vincent 06 74 33 21 79 - Elsa Personnaz 06 81 98 16 07Lancement en avril 2025 - Inscrivez-vous sur www.editionscauseperdue.fr pour suivre nos actualités.

On pense souvent que les vies marginales sont des vies invisibles, qui passent sous les radars de la représentation. En fait ce n’est pas vrai : la marge est plutôt bien représentée, en cinéma, en littérature. Ce qui passe sous les radars, c’est l’ordinaire, la vie à bas bruit des gens ordinaires. Ceux qu’on pourrait appeler, non pas les sansdents, mais les sans-bruit. Les discrets.

Entre le National Museum of Art où il est gardien et l’usine Chrysler où travaille Léna, Markus ne voit pas de différence fondamentale. Depuis son quotidien rythmé par le travail et les trajets en bus, tenaillé par un sentiment d’incomplétude, il observe les gens qui l’entourent et les laisse parfois conduire le récit. Mais alors qu’il effectue sa première garde de nuit, Léna disparaît. L’enchaînement des jours se dérègle, comme en écho aux dérèglements du monde qui voient mourir les poissons, tomber les oiseaux, se déchaîner les éléments. Il lui faut alors partir, pour tenter de demeurer vivant. Des Grands Lacs à la Stone Mountain, des usines automobiles au siège de Coca-Cola, des hivers neigeux de l’Ohio au soleil écrasant de Georgie, Markus trace une diagonale qui transforme des espaces mythiques en lieux familiers. Toledo, 6:55 a.m. diffuse la lumière tendre des vies qui ne demandent qu’à durer et à faire le moins de mal possible. Son personnage principal ressasse un vide, que la multiplicité des rencontres et des voix du récit, fussent-elles celles de l’eau ou de la roche, participe à combler. L’Amérique du début des 2000, qui résonne des troubles et des crises à venir, annonce les replis, les disparitions, les douleurs et les dégoûts de celle d’aujourd’hui, mais offre aussi de longues lignes de fuites, comme possibilités de l’amour. Le texte ne s’oppose pas mais se pose au côté du mouvement de libération, en courant de ressac, esquivant le viril de la confrontation, l’agitation rhétorique et la surbrillance des discours au profit d’une littérature qui déleste plus qu’elle ne charge. Dans ce pays où tout peut toujours recommencer, il assume la fuite comme puissance vitale, proposant une forme de politique de la douceur par gros temps. Le roman assume aussi d’être français américain, ou américain français, on ne sait plus où tracer les frontières entre réel et littérature, entre ici et ailleurs, on sait seulement qu’il est possible de se sentir là-bas comme chez soi. #vies ordinaires #travail #amérique

………… Bénédicte Thiébaut est née en 1973 dans les Vosges, a fréquenté la scène punk française des années 90, écrit dans des fanzines, participé à plusieurs collectifs et mené des activités naturalistes en Martinique, en Loire-Atlantique ou ailleurs. Autrice au sein d’ouvrages du collectif Othon (À Arles et À Brest chez Divergences), elle est de l’équipe fondatrice des éditions Cause perdue. Toledo s’origine dans son attachement obsessionnel à la littérature américaine, explorée de long en large et quasi exclusivement, des classiques aux contemporains et à la Nature writing. Lors de cinq séjours entre 2011 et 2019, elle éprouve l’étrangeté de se sentir chez soi dans ce pays qui resssemble à ce qu’elle lit et déclenche son écriture. Si elle cite Faulkner, Dos Passos, Franzen, Tartt, De Lillo ou Boyle comme influences majeures, c’est d’abord Russel Banks, et sa constante mise en avant des gens dont on ne parle pas, qui inspire Toledo. On pourrait aussi rapprocher son roman du cinéma de Kelly Richard, par exemple de son film Certaines femmes.

ISBN : 978-2-487871-00-7

Format : 13x19 cm

168 p.

Prix : 17 €

Parution : avril 2025

Extraits choisis

Il n’y a pas trente mille façons de faire le con pour amuser les enfants, il y a le déguisement et le déguisement. C’est ce que je pensais avant le Thanksgiving de l’année dernière. Maintenant je pense qu’il vaut mieux faire un bon vieux jeu de mots qu’ils ne comprendront pas mais on s’en fout. Le père de Nicole a disparu. Ça ne change pas grand-chose à notre quotidien, Nicole n’en parle pas, je ne sais même pas si les enfants sont au courant. Je pourrais leur dire peut-être. Mais ce n’est pas mon père. Mon père s’appelle Will et milite pour la NRA. Nous ne nous sommes pas parlé depuis dix-huit ans et les enfants ne le connaissent qu’en photo, une seule photo, une photo où il paraît à peu près normal, la seule que j’ai gardée. Will Bless ressemble à un acteur de seconde zone, mais il ressemble surtout à un militant de la NRA. Il a une fantastique panoplie de vêtements et accessoires paramilitaires, censés lui servir pour aller à la chasse mais qu’il porte au quotidien, par touches, jamais la tenue complète, tout serait beaucoup trop clair. J’ai échappé à cette fascination malsaine, me suis fait traiter de tapette, de pédale, de fiotasse. J’ai eu ma période tee-shirt coloré au sigle Peace, j’ai eu les cheveux longs, j’ai eu des copines noires, j’ai écouté du rock, de la soul, du jazz, j’ai pissé sur l’arsenal de mon père. Bref je suis entré très vite en conflit surdimensionné avec lui et j’en suis toujours particulièrement fier ou plutôt soulagé maintenant. Mon père croit encore qu’il m’a viré de la maison, il s’en vante auprès de ses amis et grand bien lui fasse. Mel c’est sûr est beaucoup plus sympathique, Nicole m’a dit que l’année dernière, il avait failli mettre sur la gueule de Ray son fils, qui tenait un discours affligeant sur les Noirs et l’argent, la pauvreté bien méritée, ce genre de trucs. Au moment où j’étais à l’hôpital et où on essayait vaguement de me désolidariser d’un costume de dinde. Ah la dinde était bien farcie pour Thanksgiving, ça je peux en témoigner. L’année prochaine, je crois que je vais tenter un truc un peu moins voyant. Étouffant. Un peu moins étouffant. Ma mère est morte lorsque j’avais 14 ans, elle a fait une rupture d’anévrisme, elle était beaucoup trop jeune pour ça mais vivre avec

mon père n’est pas une leurs. J’ai rencontré Nicole de concert ne duraient fille, attachante, pleine toujours en train de faire séduit. Aujourd’hui, je beaucoup moins drôle les tâches dans un couple, con. C’est une grande qualité. blagues ne sont pas toujours

Je me penche en avant raissent entre mes chaussures fil d’Écosse, bien tendues

Je relève la tête quand devant nous en courant.

– Hé ! Jack, qu’est-ce qui – C’est Bearbear, il a un tape sur les visiteurs !

Et Jack court de plus belle autour de lui.

Je regarde Simon, un peu gars ?

– Je croyais aussi. En même de Bearbear ?

– Non jamais.

Bearbear c’est la mascotte, dans les publicités à de sa patte poilue, offre

Tout le monde se fait prendre

con pour amuser les déguisement. C’est ce que je dernière. Maintenant jeu de mots qu’ils ne de Nicole a disparu. quotidien, Nicole n’en parle courant. Je pourrais père. Mon père s’apnous sommes pas parlé connaissent qu’en photo, près normal, la seule acteur de seconde zone, NRA. Il a une fantasparamilitaires, censés porte au quotidien, par beaucoup trop clair. me suis fait traiter de période tee-shirt coloré eu des copines noires, pissé sur l’arsenal de conflit surdimensionné particulièrement fier ou plutôt souqu’il m’a viré de la maigrand bien lui fasse. Mel Nicole m’a dit que l’angueule de Ray son fils, qui l’argent, la pauvreté où j’étais à l’hôpital désolidariser d’un costume Thanksgiving, ça je crois que je vais tenter peu moins étouffant. elle a fait une rupture pour ça mais vivre avec

mon père n’est pas une sinécure. Ce n’est pas une cure non plus d’ailleurs. J’ai rencontré Nicole à un concert de U2. D’habitude, les coups de concert ne duraient qu’un soir. Nicole était vraiment une chic fille, attachante, pleine de vie, hyperactive, elle n’arrêtait pas en fait, toujours en train de faire un truc, de dire un truc, ça m’a amusé, séduit. Aujourd’hui, je suis toujours fou d’elle, elle est forcément beaucoup moins drôle que moi, c’est normal, il faut bien se partager les tâches dans un couple, mais elle rit toujours de mes blagues à la con. C’est une grande qualité. À mon sens, bien sûr. Parce que mes blagues ne sont pas toujours drôles et que je le sais très bien

Je me penche en avant et regarde mes chaussettes qui apparaissent entre mes chaussures et le bas de mon pantalon. Noires, fil d’Écosse, bien tendues sur les mollets.

Je relève la tête quand Jack, un gars de la maintenance, passe devant nous en courant. Simon l’interpelle :

– Hé ! Jack, qu’est-ce qui se passe ?

– C’est Bearbear, il a un gros problème, un court-circuit ou pire, il tape sur les visiteurs !

Et Jack court de plus belle avec ses outils à la ceinture qui s’agitent autour de lui.

Je regarde Simon, un peu interloqué : Mais Bearbear, c’est pas un gars ?

– Je croyais aussi. En même temps, tu as déjà vu quelqu’un sortir de Bearbear ?

– Non jamais.

Bearbear c’est la mascotte, l’image qu’on nous sert tous les ans dans les publicités à Noël. Il est là, au WoCC, il serre les mains de sa patte poilue, offre du Coca, danse et fait même des câlins. Tout le monde se fait prendre en photo avec Bearbear, il enserre

fièrement de sa grosse paluche les épaules des visiteurs jeunes et plus tout à fait, il frotte sa truffe noire contre leurs joues roses de plaisir. Les trentenaires adorent ça beaucoup plus encore que les petits, retour à l’enfance, goût de sucre et peluche géante. Il y a à ces moments-là une lueur dans leurs yeux qui n’a rien de sain, quand ils essayent à tout prix de ressentir ce qu’ils ont ressenti enfants au contact de la barbe à papa. Peine perdue, mais ils s’accrochent comme des forcenés en s’extasiant d’être aussi heureux dans ces fils roses et gluants qu’il y a vingt ans. Alors qu’ils le sont bien davantage. Et à côté d’eux leurs enfants de 3 ans les regardent, ébahis face à une telle paresse intellectuelle. Je grince des dents à chaque fois que quelqu’un use de l’expression « rêve de gosse ». « Alors Bernard Madoff, baiser des milliers d’actionnaires c’était un rêve de gosse ? » « Alors George W. Bush, laisser crever des milliers de Noirs après le passage de Katrina c’était un rêve de gosse ? »

Les enfants n’ont pas de rêve, ils ont des envies.

Et moi mon envie tout de suite maintenant c’est d’aller vérifier si Bearbear est vraiment une machine et pas un être humain.

On s’est tus tous les deux un moment en regardant droit devant nous.

– Il est bien fait quand même.

– Il est super bien fait.

À mon sens, Léna et moi ne travaillons pas dans des endroits fondamentalement opposés. Je n’ai jamais été aussi vivant que ces sept dernières années, dans ce musée de vieilleries, plein de couleurs et de produits chimiques. Léna aussi travaille dans un lieu plein de couleurs et de produits chimiques, un lieu en déclin qui fera lui aussi bientôt partie de l’histoire. Nous finirons par ne plus fabriquer nos propres voitures, nous finirons par laisser tomber en

ruines ces grosses usines j’aime mon musée, pour Toledo n’est pas une belle trielle. Il y fait froid comme tôle et de pétrochimie, et malsain à la fois, avec mélangé. Je n’y ai pas toujours

Aujourd’hui je suis un week-end, aires de jeux, nique. Ça ne mange pas fries. J’ai un téléphérique, 732 cloches dans mon ne font plus guère de mal. ne suis rien de tout cela, ment raciste. J’ai cultivé fait, Helianthus porteri, aussi nommée Confederate verture, je serais une montagne Je suis née de la rencontre Sainte-Marie et je ne suis foi, aucun miracle. 209 chlorés, microcystine, phosphore, sortes. Mes jolis méandres dentiels et votre agriculture les tumeurs, mes petites puis de nouveau une vague me soignent. Pourtant, vous ne pouvez même plus

des visiteurs jeunes et leurs joues roses de beaucoup plus encore que les peluche géante. Il y a qui n’a rien de sain, ce qu’ils ont ressenti perdue, mais ils s’acd’être aussi heureux vingt ans. Alors qu’ils le enfants de 3 ans les intellectuelle. quelqu’un use de l’expresMadoff, baiser des milliers « Alors George W. Bush, passage de Katrina envies. c’est d’aller vérifier si un être humain. regardant droit devant dans des endroits fonaussi vivant que ces vieilleries, plein de coutravaille dans un lieu un lieu en déclin qui Nous finirons par ne plus par laisser tomber en

ruines ces grosses usines bruyantes et polluantes. J’aime son usine, j’aime mon musée, pour moi il n’y a aucun paradoxe. Toledo n’est pas une belle ville mais c’est une belle ville industrielle. Il y fait froid comme dans une ville industrielle, un froid de tôle et de pétrochimie, un froid de lac et de rivière, un froid sain et malsain à la fois, avec de la fumée et du brouillard, tout cela mélangé. Je n’y ai pas toujours vécu, mais j’aurais pu.

Aujourd’hui je suis un parc, on fait de moi le but de sortie du week-end, aires de jeux, village traditionnel, petit train et piquenique. Ça ne mange pas de pain. Plutôt des hot-dogs et des french fries. J’ai un téléphérique, un golf, un pont couvert et même 732 cloches dans mon carillon. Plein de choses idiotes mais qui ne font plus guère de mal. En définitive peu ont compris, mais je ne suis rien de tout cela, ni un nouveau Disneyland, ni un monument raciste. J’ai cultivé une fleur, je suis presque la seule à l’avoir fait, Helianthus porteri, une magnifique petite marguerite jaune, aussi nommée Confederate Daisy, j’essaye de m’en faire une couverture, je serais une montagne de fleurs, visible depuis la Lune.

Je suis née de la rencontre entre la rivière Saint-Joseph et la rivière Sainte-Marie et je ne suis même pas la rivière Saint-Jésus. Aucune foi, aucun miracle. 209 km à traîner vos saletés, biphényles polychlorés, microcystine, phosphore, métaux lourds, algues de toutes sortes. Mes jolis méandres salopés par vos usines, vos quartiers résidentiels et votre agriculture intensive, mes poissons déformés par les tumeurs, mes petites îles massacrées par vos villas coloniales. Et puis de nouveau une vague résilience, des gens qui me cajolent et me soignent. Pourtant, vous savez comme moi que c’est bien tard, vous ne pouvez même plus boire mon eau ni pêcher mes poissons.

Oui je voudrais, je pourrais maintenant, vivre tout seul au fond des bois, au fin fond du Montana, avec Rick Bass et ses voisins de la vallée du Yaak, avec les cerfs en surnombre et les ours en raréfaction, avec les sangsues et les exploitants forestiers. Je serais peut-être heureux, je serais sans doute plus vivant, j’aurais sûrement davantage la sensation d’exister. Mais cela n’arrivera pas car je ne saurais pas, je serais incapable de me débrouiller, je serais handicapé par tout ce que je sais et par tout ce que je ne sais pas, j’aurais peur souvent, glacé d’effroi par un cri de coyote et toujours inquiet et effrayé à l’idée de rencontrer une des rares femelles grizzlis parcourant la montagne. J’aurais peur des tempêtes de neige, des orages violents déclencheurs d’incendies, du froid glacial, de tout ce qui est vivant en somme. Je suis devenu ce genre de mutant incapable de vivre dans la nature et de moins en moins capable de vivre en milieu urbain. Voilà ce que je suis.

CÉLINE MASSON Zone disputée

De la natation à la performance

artistique, l’autobiographie d’un corps qui souffre, résiste et se dépasse.

1982. Une jeune fille est en train de courir. Elle court et dans sa tête il y a du bruit. Les injonctions de son entraîneur, la chanson du film Fame, des mantras étranges sur la torsion de ses phalanges et la longueur de ses cheveux. Avant la course il y a eu la natation puis la gymnastique. Et pendant ce temps, à la télévision, les corps de Nadia Comăneci, de Super Jaimie, de Véronique et Davina indiquent des possibilités de mouvement, de pouvoir et d’extase. Mais il y a aussi les larmes de Candy et cet insupportable échec de la médecine triomphante qui transforme une tache de naissance sur la cuisse en un massacre chirurgical. Un traumatisme face auquel il faut faire bonne figure pour rester dans son club, avec les autres. « Effort, volonté, ténacité, dépassement de soi. » Avec Zone disputée, Céline Masson compose une autobiographie avec des fragments de souvenirs, de documents et une bouleversante correspondance avec sa mère. C’est le récit de la reconquête de son corps tel qu’il a survécu et a trouvé son équilibre à travers les gestes, les images, le sport, la médecine et la mode que lui a imposés un coin de campagne vaudoise dans les années 1970 et 1980.

collection ShushLarry format 11 x 17,5 cm, 144 p., broché isbn 928-2-88964-098-0 prix CHF 16.50 / € 13

« J’aurais aimé me dire que ce n’était finalement pas si grave.

J’aurais aimé ne pas leur en vouloir. »

Le corps est le principal outil de recherche de Céline Masson (*1973), artiste suisse formée à Manchester, Sion et Sierre (Master « Art in Public Sphere »). À travers ses vidéos et performances, elle manipule son visage et son corps pour faire apparaître des faiblesses, des monstruosités et des absurdités. Passant du burlesque à l’inquiétant, elle offre un miroir grossissant à cette incongruité qui fonde notre identité : le corps n’est pas le même vu de l’intérieur ou de l’extérieur. Ce travail se poursuit dans un récit, Zone disputée (art&fiction 2025), véritable autobiographie de son corps.

mot-clés biographie, sport, performance, corps, médecine, années 1980 livres connexes Journal d’un corps, Daniel Pennac, Gallimard, 2012 ; Fabriquer une femme, Marie

Darrieussecq, POL 2024 ; Femmes & sport. Regards sur les athlètes, les supportrices et les autres, Collectif, Hélium, 2024

Mon frère dit de moi que je suis une écorchée vive. Je me sens comme un terrain en friche, une zone urbaine de non-lieu. J’aime ces espaces sauvages, ouverts aux possibles, où j’ai la sensation de voir mon corps se projeter devant moi.

Céline

Céline

No Man’s Land

No Woman’s Land

La zone disputée.

CÉLINE MASSON

ZONE DISPUTÉE 11

J’ai toujours l’impression de venir du dessous de la terre, comme si j’arrivais de très loin, si loin qu’il faut que je rattrape quelque chose, sans cesse. Je bouge pour habiter l’espace et me sentir en vie. C’est un tempérament, c’est un rythme dans mon corps qui est là. Comme si je voulais me débarrasser de quelque chose et que le mouvement m’y aidait. Je prends conscience de mon espace. Et puis il y a ce qui se passe autour : l’environnement, les interactions qui définissent une série de chorégraphies que je répète comme un langage.

Durant l’exercice, je m’entends respirer, je cherche le rythme, j’essaie de trouver la fluidité des gestes. Je m’efforce de coordonner efficacement mon corps pour traverser ce moment. Dans ma tête, il y a une voix qui me guide, celle du but à atteindre, celle de la concentration – une voix volontaire.

Je sais que je peux y arriver. Le sol est dur.

Je sens tous mes pas qui résonnent dans mes jambes.

Mon corps est de plus en plus lourd. Il faut continuer à soulever, continuer à respirer.

L’effort remonte jusque dans mes doigts que je presse entre eux pour rester concentrée, pour ne plus penser à mes jambes.

Je sens le va-et-vient de mes cheveux sur mes épaules, j’ai chaud. Je transpire de partout. Mon legging n’est pas adapté à cette course. Mon tee-shirt est trop long, mais assez ample pour laisser passer l’air. Je sens les épingles à nourrice de mon dossard sur ma peau.

J’entends les paroles en moi.

12 CÉLINE MASSON

Polaroïd