publication :

Europan 16 : Villes Vivantes

Titre :

Europan 16 : Villes Vivantes - catalogue des résultats 2021

Caractéristiques

(sous réserve d’ajustement de la conception graphique)

Sortie : septembre 2021

Environ 320 pages - 19,5 x 28,5 cm

Papier intérieur Nautilus super white 100g.

Couverture + sur-couverture kraft 300g.

Tirage : 650 ex., 200 ex. destinés à la vente

Prix de vente : 25 €

ISBN : 978-2-9572443-3-1

EAN: 9782957244331

Maquette

La conception graphique joue avec des couches superposées : une couverture qui dépasse de la sur-couverture, des étiquettes adhésives qui personnalisent les exemplaires selon 9 séries (en option).

Contenu

Ce catalogue des résultats de la 16ème session du concours Europan présente les résultats du concours en France , à savoir les 33 projets sélectionnés par un jury international sur les onze sites français proposés en mai 2021 aux candidats : Aulnat/ Clermont Métropole , Auneuil, Bassens/Bordeaux Métropole, Douaisis Agglo, Grenoble, Istres/Métropole Aix Marseille Provence, Limoges, La Porte du Hainaut, Agglomération du Niortais/Niort, Pont-Aven, Quimper. Un thème commun, celui de « Villes Vivantes », a fédéré 40 sites en Europe dans 9 pays participants.

Les propositions réfléchissaient sur de nouvelles synergies entre dimensions environnementales, biologiques, sociales, économiques, culturelles et politiques. Le thème « Villes Vivantes » a incité les différentes équipes à penser l’espace en termes de coévolution et d’interactions, à travailler des dynamiques de projets régénérateurs, alliant vitalités métaboliques et inclusives au sein des villes européennes contemporaines.

Outre des textes scientifiques en introduction, le catalogue présente d’une part les sites proposés au concours, et d’autre part les équipes lauréates, mentionnées et mention-spéciales, les 3 gratifications données par le jury. Un texte rédigé par les auteur-e-s accompagne chaque projet. Un aperçu des projets présélectionnés complète ce panorama des réponses proposées.

Enfin, Le catalogue se termine sur les projets des équipes françaises ou mixtes sélectionnées sur d’autres sites en Europe, montrant ainsi une vitalité culturelle internationale. C’est une exploration transversale et approfondie de la création contemporaine et des pistes d’innovations explorées par une génération de jeunes concepteurs sur un thème d’actualité.

Public visé

Les concepteurs des disciplines de l’espace (architectes, paysagistes, urbanistes, programmistes, ingénieurs, écologues…), professionnels, chercheurs et étudiants mais aussi les maîtres d’ouvrages, les promoteurs, les collectivités territoriales et leur services… bref pour tous ceux qui s’intéressent à la création et l’innovation architecturale et urbaine voulant enrichir leur propre pratique ou contacter des équipes talentueuses.

Les auteurs

Collectif dont Alain Maugard, président d’Europan France, Hélène Peskine, secrétaire permanente PUCA, Francis Rambert, directeur de la création architecturale Cité de l’architecture & du patrimoine, président du jury, et d’autres experts en urbanisme et architecture membres de la commission technique et scientifique française et européenne, et également du jury français. Également, des textes rédigés par les membres des équipes sélectionnées au concours et présentant les projets, accompagnés d’un extrait du rapport du jury, ainsi que des interviews de représentants des sites.

Ouvrage collectif coordonné et édité par Europan France.

contacts éditeur : Europan France, Manon Roubaud - m.roubaud@europanfrance.org - 01 48 57 72 66 diffuseur : Paon, Antoine Leprêtre - paon.diffusion@gmail.com - 06 71 31 20 40 distributeur : Serendip livres - contact@serendip-livres.fr

publication :

Les Cahiers d’Europan 16 en France - Villes vivantes

Titre :

Les Cahiers d’Europan 16 en France - Villes vivantes

Caractéristiques

(sous réserve d’ajustement de la conception graphique)

Sortie : octobre 2022

Format fermé : 140 x 250 mm / 112 pages

Intérieur

- 16 pages impression argent sur papier Keaykolour Azur 120g - 64 pages imp. noir (1/1) sur Munken Print White main 2.0 90g/m2 - 16 pages imp. noir (1/1) sur Keaykolour Citrus Yellow 120g/m2 - 16 pages imp. noir (1/1) sur Keaykolour Particles Snow Recyclé 100g/m2

Couverture

Marquée à chaud à vide sur Groccer Kraft 270g + impression en pantone métallique des 136 noms des jeunes concepteur.rice.s sélectionné.e.s en France

Tirage : 650 ex., 200 ex. destinés à la vente

Prix de vente : 9 €

ISBN : 978-2-9572443-4-8

EAN:

Maquette

Les éléments iconographiques en couleur sont concentrés en un seul feuillet introductif. Le reste du contenu se déploie en N&B. Les textes sont mis en avant par une mise en page simple facilitant la lecture.

Contenu

Les Cahiers d’Europan 16 portent un regard réflexif et transversal sur les idées et questionnements principaux de la session 16 d’Europan. Se superposant au catalogue des résultats sans s’y substituer, ils sont autant une prise de recul sur la session 16 qu’un prolongement prospectif sur les explorations à mener dans la session 17, dont le thème porte également sur les Villes Vivantes. Les Cahiers d’Europan 16 cherchent également à relier ce cadre théorique et thématique, notamment autour du Care, aux applications et conséquences pratiques qu’il implique.

Les Cahiers d’Europan 16 se présentent sous la forme de trois feuillets reprenant les trois axes des tables rondes qui se sont déroulées le 8 février à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine. Ils en résument les principaux apports, rapportent certains dialogues et en prolongent les conclusions par des approfondissements ciblés. Le premier feuillet traite des nouvelles limites et des nouveaux rythmes à prendre en compte, voire à démultiplier, dans le cadre d’une utopie du Care. Le deuxième feuillet pose la question des relations et des collaborations à mettre en œuvre au sein des territoires du vivant et de ce que nous pourrions nommer un urbanisme du tiers. Le troisième feuillet se demande de quelle(s) manière(s) l’éthique du vivant appelle à repenser notre conception de l’architecture. Le célèbre « architecture ou révolution » du XXe siècle est-il amené à muter en « maintenance ou révolution » ?

Un feuillet introductif présente les figures récurrentes et les représentations spécifiques élaborées par les projets sélectionnés. Un feuillet conclusif met en avant les détails innovants des propositions que ce soit au niveau des outils convoqués, des mots employés ou des formes et typologies déployées.

Public visé

Les concepteurs des disciplines de l’espace (architectes, paysagistes, urbanistes, programmistes, ingénieurs, écologues…), professionnels, chercheurs et étudiants mais aussi les maîtres d’ouvrages, les promoteurs, les collectivités territoriales et leur services… bref pour tous ceux qui s’intéressent à la création et l’innovation architecturale et urbaine voulant enrichir leur propre pratique ou contacter des équipes talentueuses.

Les auteurs

Collectif dont Hélène Peskine, secrétaire permanente du PUCA, Raphaël Besson, Julia Tournaire, Nicolas Binet, Freddy Kaczmarek, Christian Dautel, Shiraz Moret-Bailly, André Kempe, Jean Richer, Louis Vitalis et Marie Tesson. Également, des retranscriptions de plusieurs interventions du 8 février à la Cité d’architecture et du patrimoine dont une retranscription des propos de Djamel Klouche, grand prix d’urbanisme 2021.

éditeur : Europan France, Isabelle Moulin - i.moulin@europanfrance.org

diffuseur : Paon diffusion, Antoine Leprêtre - paon.diffusion@gmail.com

distributeur : Serendip livres - contact@serendip-livres.fr

contacts

- 01 48 57 72 66

- 06 71 31 20 40

9782957244348

éCoHabiter des environnements pluriels

Muriel Girard, Béatrice Mésini (sous la direction de) Éditions Imbernon

LE SUJET

Ce volume d’Habiter. Cahiers transdisciplinaires a pour ambition d’approfondir la réflexion sur les modes d’habiter et les formes de cohabitation, centrés sur une approche écologique, économique et solidaire. En partant de la relation entre les êtres humains et leur environnement, du proche au lointain, chaque mode d’habiter est singularisé ici par l’étude de son « environnement »

* Nous postulons qu’il existe un « art d’habiter » les milieux (naturels, agraires, littoraux, urbains…) dans leurs dimensions géomorphologiques, historiques, économiques et sociologiques. Le concept d’éCoHabitat renvoie à la fois au partage de l’espace et à l’entraide pour accéder aux lieux et pour minimiser les impacts sur les milieux. Il s’agit aussi de privilégier un habitat économe qui ménage les êtres vivants, les sols et les ressources localisées (sociales, territoriales, naturelles, économiques, culturelles…).

* Les seize contributions regroupées dans ce volume proposent une lecture pluridisciplinaire en sciences humaines et sociales de l’hétérogénéité des conceptions, des pratiques et des réalisations de l’éCoHabitat dans l’espace et dans le temps. Plusieurs questionnements alimentent la réflexion des auteur·es : Comment habiter des environnements composés d’éléments physiques, climatiques, historiques, paysagers, socio culturels, qui constituent le voisinage de la personne ou d'un groupe, et qui sont susceptibles d’interagir avec lui ?

PUBLIC VISÉ

● Étudiants : en architecture, urbanisme, anthropologie, géographie, etc.

● Professionnels confirmés désireux d'actualiser leurs connaissances ou de nourrir leur réflexion sur ces questions fondamentales aujourd’hui.

CARACTÉRISTIQUES DE L’OUVRAGE

Code Serendip

Collection Habiter

ISBN Format 21 x 24 cm

Nbre pages 156 (à confirmer)

Broché, très illustré Prix 22€

SOMMAIRE

*

Le volume s’organise ainsi en trois parties. La première a trait aux modes de Cohabiter dans l’espace et le temps des coexistences : historiographique, biographique, monographique, morphologique et anthropo zoologique. La deuxième partie de ce volume se focalise sur l’éCoHabiter dans des lieux et milieux saisis de manière large dans leurs espaces environnés. Les articles ici regroupés explorent les différents habitats en étant attentif au processus de projet, à ses acteurs résidents et aux tiers participants. Enfin, la troisième et dernière partie se centre sur les formes de cohabitation comme quête de reconnaissance, formes de solidarités et modes de résistance, en montrant les incessantes transactions qui traversent les situations individuelles et collectives, nécessitant délibérations, ajustements et compromis.

ARGUMENTAIRE

● Un ouvrage sur une double actualité fondamentale : celle du vivre ensemble prenant en considération celle du logement, de l’habitat écologique appréhendée par des spécialistes de diverses disciplines.

Introduction : Muriel Girard, Béatrice Mésini Cohabiter dans l’espace et dans le temps : locus, domus, socius Gabriel II A Avava Ndo Habiter les formes ethno architecturales en milieu périurbain au Sahel Anaïs Gueguen Perrin Habitats des Guarani au Brésil et habitats participatifs en France : convergence et complémentarités pour penser l’habiter autrement Sylvia Amar (S’)Inspirer sans modéliser. Les écovillages, laboratoires d’un « éco habiter mondialisé » Christine Schaut, Anne Laure Wibrin, Emmanuelle Lenel Habiter le collectif. Analyse comparée de deux projets bruxellois Emmanuel Porte Vers un habiter anthropozoologique de la rue d’Ancien Régime. Quand chiens et humains cohabitent au sein d’un même voisinage (Madrid, 1700 1840) ÉCoHabiter des lieux et milieux environnés (sociaux, urbanistiques, climatiques)

Amélie Flamand et Rémi Laporte Cohabiter un atrium « interclimatique »

Geoffrey Mollé La hauteur comme facteur d’écohabitabilité Une ethno mésologie de l’habitat vertical en contexte métropolitain lyonnais Estelle Gourvennec L’accession sociale à la propriété en habitat participatif : de la participation instituée aux pratiques collaboratives quotidiennes Quentin Wilbaux L’éco hameau du Pic au Vent à Tournai (Belgique), une expérience d’éco habitat partagé Béatrice Mésini éCohabiter éphémère au cœur de l’industrie lourde. Le regard photographique de Jacques Windenberger 1971 74 Coproduction de l’habiter : vulnération, adaptation et transaction

Joanna Antoine La transmission, une vulnérabilité pour l’habitat : cas d’étude de Marinaleda (Andalousie) et Lescar Pau Emmaüs (Pyrénées) Markéta Fingerová Transformations du pavillon pour cohabiter avec sa famille ou un tiers lorsqu’on vieillit : relevé des pratiques observées Thomas Watkin La cohabitation intergénérationnelle comme dispositif solidaire durable à plusieurs échelles : proposition analytique à partir d’une recherche projet Audrey Loury La participation en habitat autogéré un vecteur d’apprentissage solidaire et collectif Lucie Dubois Vie collective et pratiques écologiques dans un « lieu de vie de lutte » : l’ÉCohabiter à la « maison de résistance » de Bure Épilogue Anaïs Angéras Circumnavigations éCohabitantes. Photoethnographie de l’habitat « léger »

SEPTEMBRE 2022

Habiter Bruxelles « sans abri » Elisabetta Rosa

Éditions Imbernon

LE SUJET

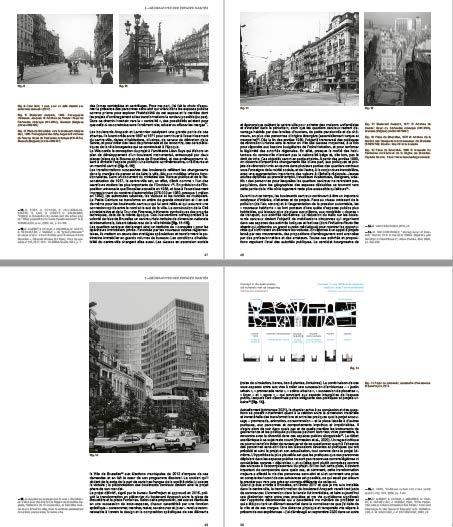

Quatrième volume d’Habiter. Cahiers transdisciplinaires

Comment les personnes sans abri habitent elles la ville ? Quel rapport à l’espace construisent elles ? De quoi est faite la ville qu’elles habitent ? La présence des personnes sans abri dans les espaces publics de la ville est souvent perçue comme celle d’une altérité indépassable qui dérange, met mal à l’aise, fait peur. Issue de cinq années de recherches et d’enquêtes ethnographiques menées à Bruxelles, la réflexion développée dans ce volume interroge ces représentations de manière critique et propose une compréhension différente des personnes sans abri et des espaces qu’elles pratiquent. Pour ce faire, la question du sans abrisme est abordée au prisme de l’habiter, en prenant en considération la quête de ces personnes d’espaces habitables. Comment une telle approche peut elle contribuer à la reconnaissance des personnes sans abri en tant qu’habitants légitimes de la ville ? Comment une telle reconnaissance peut elle devenir une opportunité pour repenser le projet urbain, l’habitabilité de la ville et les possibilités de coexistence qu’il vise à concrétiser ?

Les cinq parties qui composent le volume explorent la relation entre l’habiter « sans abri » avec une attention spécifique portée aux femmes et les transformations de l’espace urbain.

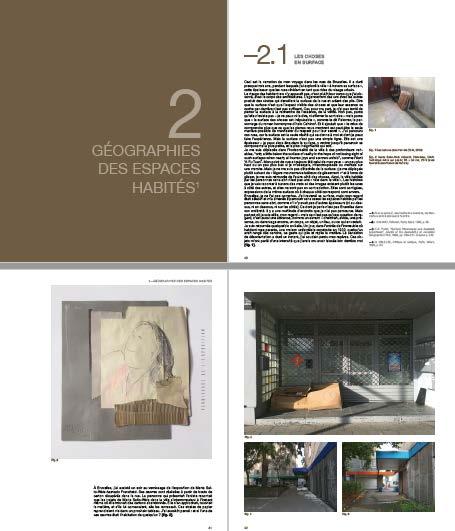

Ce faisant, « le sans abrisme » perd ses contours de phénomène unique et uniforme : des géographies multiples se révèlent, faites d’une pluralité de modes d’occupation des espaces publics, d’une hétérogénéité d’espaces investis, d’une diversité de personnes concernées. Chacune d’entre elles construit et reconstruit constamment le rapport à la ville qui lui est propre, et performe ainsi sa quête d’espaces habitables. Situé au croisement de la géographie sociale, de l’ethnographie, de l’architecture et de l’urbanisme, cet ouvrage mobilise également des formes d’écriture variées en tant que résultat de collaborations artistiques mises en place pour la réalisation d’un web documentaire et d’un film. Ainsi, ce texte pourra se lire comme tentative de raconter l’entrelacement/l’agencement entre des géographies et des cartographies qui peuvent paraître très éloignées, mais qui n’existeraient pas les unes sans les autres : celle d’une ville habitée par des personnes sans abri, celles tracées et effacées par l’impermanence de leur habiter, et celles que l’autrice dessine en passant d’un endroit à l’autre, d’un positionnement à l’autre. L’hybridation méthodologique entre parole écrite, images photographiques, dispositifs audio visuels permet alors de sortir d’une représentation unique et réifiant des personnes sans abri et des espaces qu’elles habitent, et de produire une forme de connaissance fondée sur des points d’observations variés, à partir de moyens et d’hypothèses multiples. Ainsi, le volume pourra se lire comme

un terrain d’expérimentation où se révèle et se raconte une ville « autre », où imager d’autres futurs devient possible.

argumentaire

● Comment les personnes sans abri habitent elles la ville ? Quel rapport à l’espace construisent elles ? De quoi est faite la ville qu’elles habitent ? La présence des personnes sans abri dans les espaces publics de la ville est souvent perçue comme celle d’une altérité indépassable qui dérange, met mal à l’aise, fait peur. Issue de cinq années de recherches et d’explorations ethnographiques menées à Bruxelles, la réflexion développée dans ce volume met en question ces représentations stigmatisantes et propose une compréhension différente des personnes sans abri et des espaces qu’elles habitent.

Public visé

● Étudiants : en architecture, urbanisme, anthropologie, géographie, etc.

● Professionnels confirmés désireux d'actualiser leurs connaissances ou de nourrir leur réflexion sur ces questions fondamentales aujourd’hui.

CARACTÉRISTIQUES DE L’OUVRAGE

SEPTEMBRE 2022

Code Serendip Collection Habiter ISBN 9782919230358 Format 21 x 24 cm Nbre pages 184 Broché, très illustré Prix 22€ SOMMAIRE 1 Traverser, explorer, raconter l’habiter « sans abri » à travers les marges de la ville 2 Géographie des espaces habités 3 Monumentalités / Interstices & Voiries / Plis (dessins de Nuno Pinto da Cruz) 4 Habiter « sans abri » au féminin. Pratiques, affects et récits 5 Habitées, sans abri Épilogue

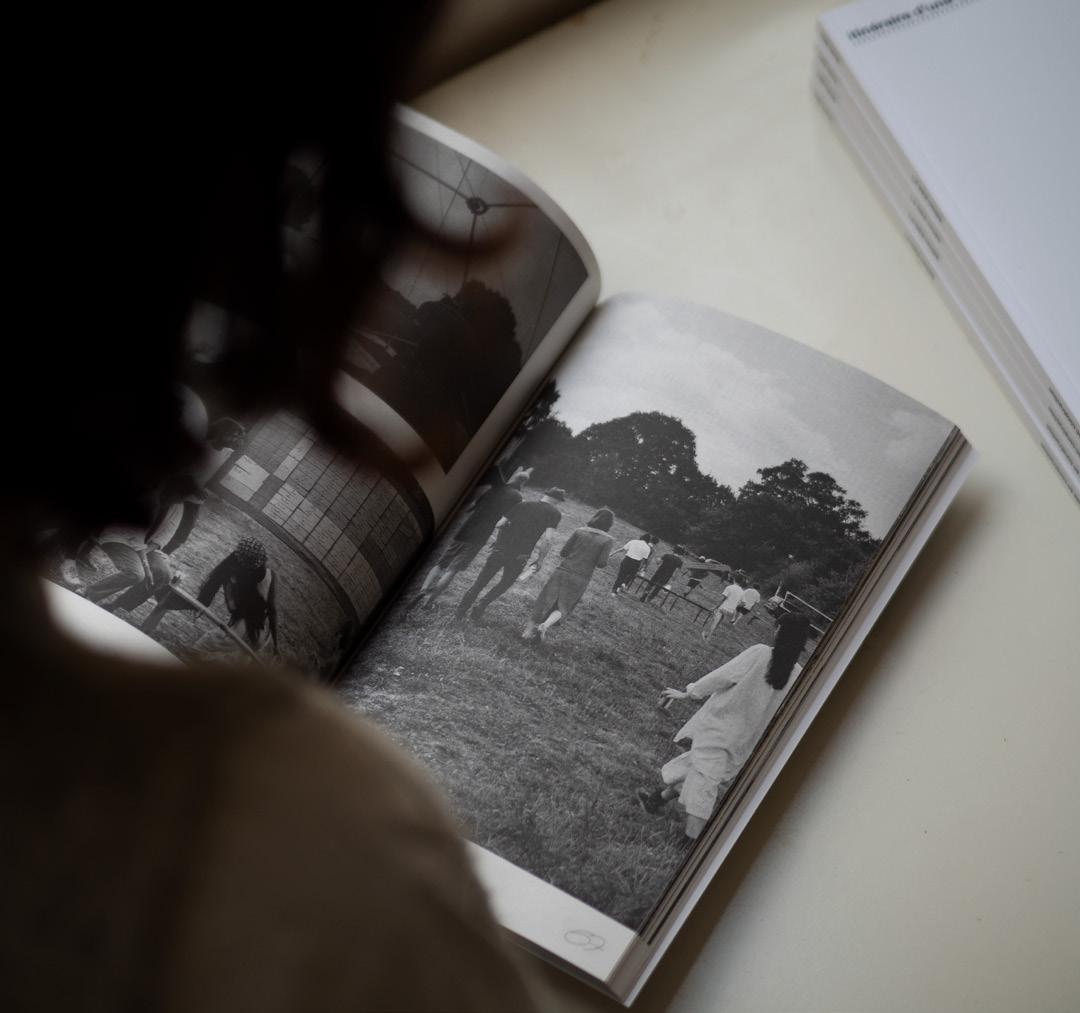

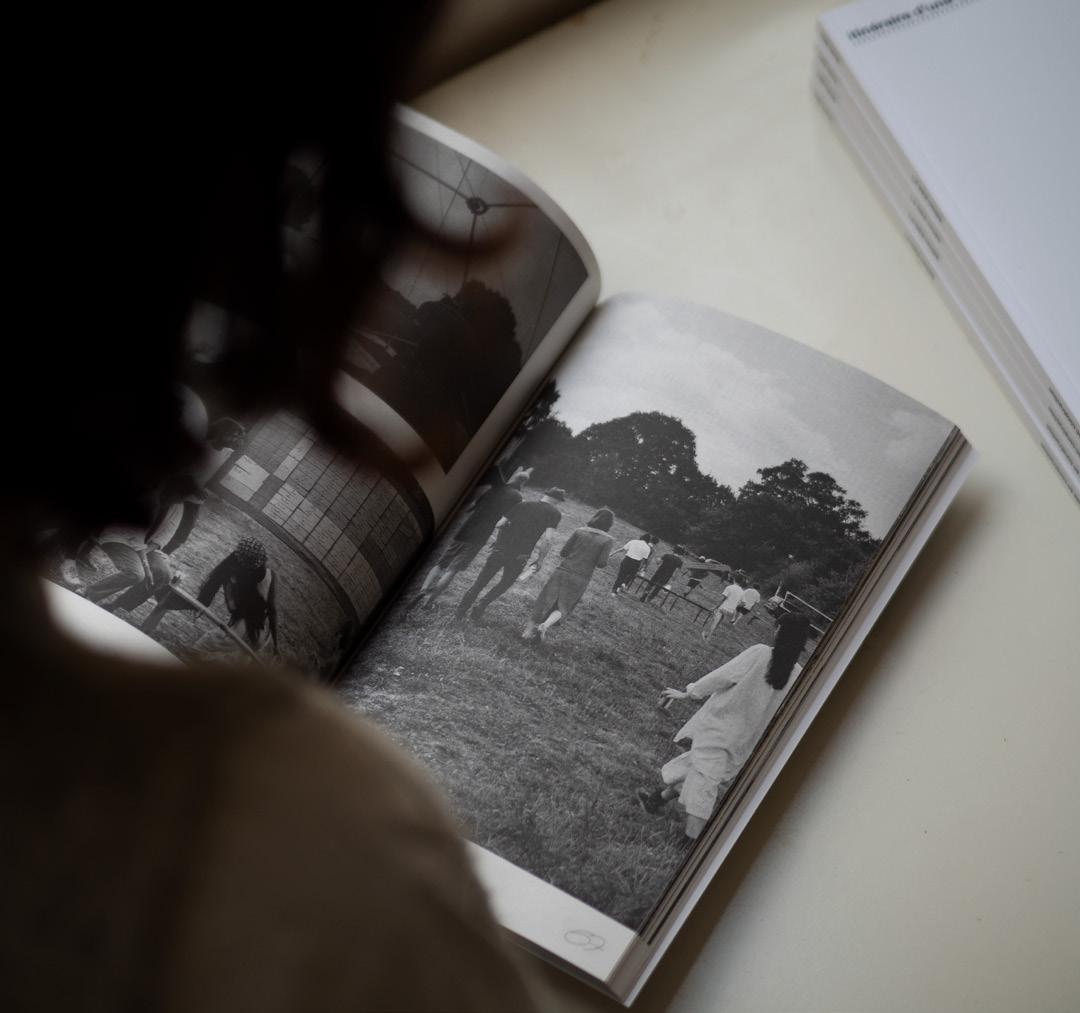

En cas d’impression soi-même, relier au niveau de cette zone Communiquédepresse:ÉcoleZéro,éditiond’étén°1 École Zéro et Éditions Burn~Août page 1 sur 7 Dernières modifications le 22 mars 2022 5:16 — PDF sur http://editionsburnaout.fr/ Prix de vente : 15 euros ISBN : 978-2-493534-00-2 Direction éditoriale : Caroline Lacroix & Editions Burn~Août Conception graphique : Roméo Abergel École Zéro, édition d’été n°1 : itinéraire d’une école en construction est une publication de 150 pages qui retrace la création de l’École Zéro par des étudiant.es en lutte, du Séminaire Zéro autogéré initié dans les locaux de l’école d’architecture de Paris-Malaquais à la concrétisation d’une école zéro d’été hors métropole, dans les Hauts-d’Anjou.

d’impression soi-même, relier au niveau de cette zone

(1’09’36)

On a toujours été dans un schéma où il y a une hiérarchie qui s’établit. Qu’est-ce qu’on fait si on enlève cette hiérarchie-là ? Qu’est-ce qu’on fait si on apporte chacun nos connaissances ? Qu’est-ce qu’on fait si on mutualise tout ce qu’on a et que l’on créé une nouvelle école ? Dans l’idée d’avoir une 21ème école d’architecture... ou plutôt une école zéro ! Roxane, écolier·ère zéro, Table ronde d’accueil

En cas

Communiquédepresse:ÉcoleZéro,éditiond’étén°1 École Zéro et Éditions Burn~Août page 2 sur 7 Dernières modifications le 22 mars 2022 5:16 — PDF sur http://editionsburnaout.fr/

d’impression soi-même, relier au niveau de cette zone

« L’École Zéro est une expérimentation et l’Édi tion d’été en illustre ses fondements. Conçue comme une archive, elle collecte la matière l’ayant constituée et relate les événements qui ont façonné sa construction. Elle explore ce que cela signifie de s’organiser collectivement. Des idées et envies initiales à leur concrétisation sous ses différentes formes : le Workshop Zéro, le Séminaire Zéro, l’École Zéro, la création de l’association, et enfin, l’objet qui nous intéresse ici : l’Édition d’été n°1 de l’école zéro. Elle explore ce que cela signifie de s’organiser collective ment en son sein et autour. »

« Le rassemblement du matériau consti tuant l’ouvrage s’est effectué en 2 temps. Tout d’abord, il a fallu réunir tout ce qui avait été généré et qui permettait de documenter l’itinéraire de l’École Zéro, depuis ses débuts : lettres, manifestes, notes, mails, affiches, prospectus, esquisses, photographies, enregistrements audio et vidéo, retranscription des tables rondes, etc. Ensuite, nous avons émis un appel à contribution, en mai 2021 adressé à l’ensemble des personnes ayant été impliquées de près ou de loin dans l’aventure afin de livrer un retour d’expérience sur ce que représente l’école zéro aux yeux de ses participant es nous permettant ainsi de développer un regard critique sur ce que nous avions construit jusqu’ici. Les illustrations et textes qui nous sont parvenus étaient de natures très différentes, tant dans leur forme que dans leur fond. La parole était à tour de rôle factuelle, descrip tive, lyrique, personnelle, critique, politique, etc., illustrant ainsi la diversité des visions et approches hébergées au sein de l’École Zéro. À leur lecture, une dimension essentielle en est ressortie et a orienté la structure de l’ouvrage : au-delà de leur diversité, certains textes se ré pondaient et venaient naturellement créer une mise en débat. Sous nos yeux : une agora de papier où idées, opinions, désaccords, désirs, ambitions et contradictions dialoguaient. »

« L’idée de l’archive s’est constituée progres sivement et parallèlement. Il a fallu composer l’ouvrage selon plusieurs logiques : ne pas perdre le principe de mise en débat, repré sentative de l’école zéro, tout en proposant un itinéraire rétrospectif et spatialisé de sa fondation. »

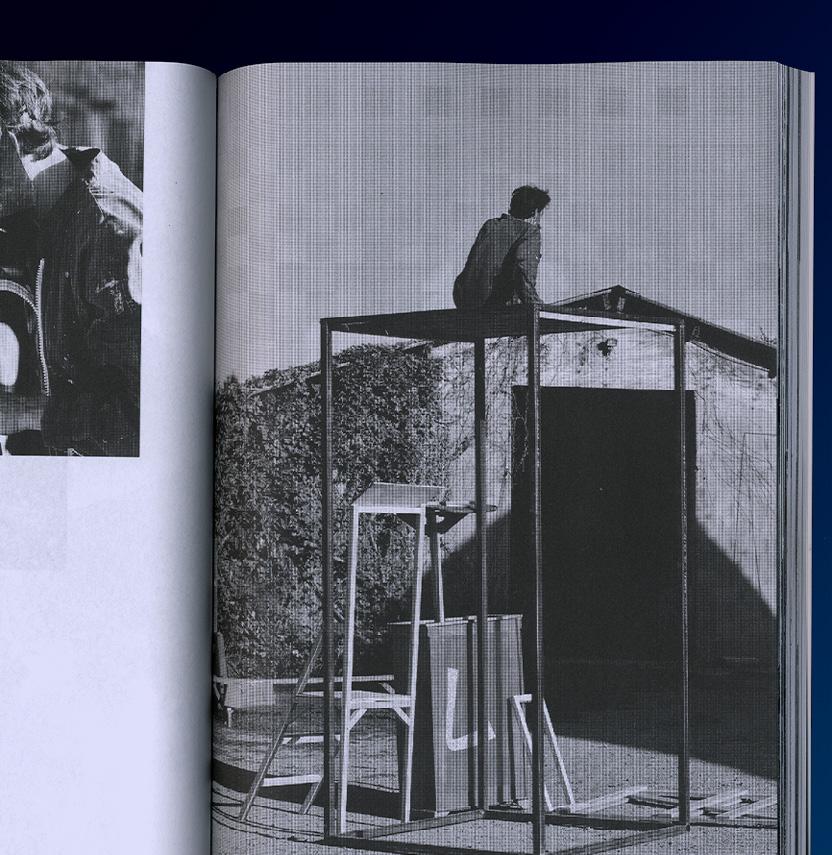

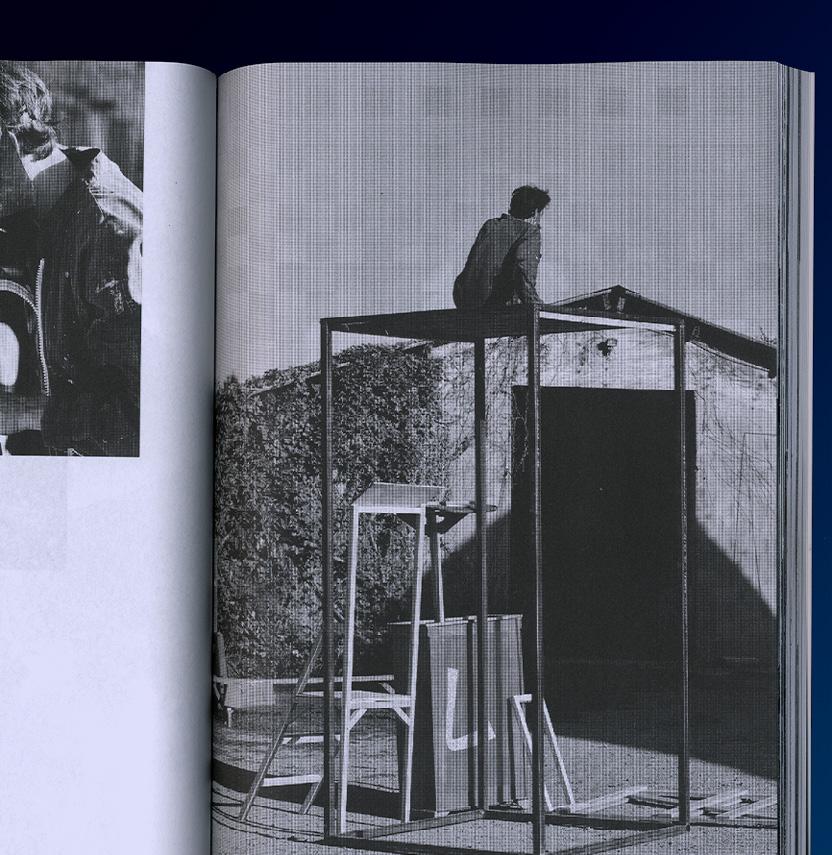

« Ainsi la publication aborde chronologique ment les différents événements associés à l’École Zéro, {...}. De la même manière, elle livre une sorte de cartographie de ses déplace ments : du bâtiment Lenoir au sein de l’ENSA Paris-Malaquais à Contigné ; dans une logique de rapports d’échelles : de l’expérimentation in situ sur le site de l’école zéro d’été à des pro blématiques territoriales très larges, jusqu’à la formulation de l’hypothèse – ou l’utopie ? –d’une école zéro multiple et non située, qui pourrait se déployer partout. »

(extraits de la note introductive par Caroline Lacroix)

En cas

Communiquédepresse:ÉcoleZéro,éditiond’étén°1 École Zéro et Éditions Burn~Août page 3 sur 7 Dernières modifications le 22 mars 2022 5:16 — PDF sur http://editionsburnaout.fr/

d’impression soi-même, relier au niveau de cette zone

« Le Séminaire Zéro (à l’origine d’École Zéro) ainsi que les Editions Burn~Août sont nés au cours de l’année 2019 dans une atmosphère de révolte nationale et de façon plus locale, dans une dynamique quasi identique de remise en question voire de rejet des 2 institutions dont ils sont respectivement les produits : l’École nationale supérieure d’architecture de Pa ris-Malaquais pour École Zéro et l’École natio nale supérieure des Beaux-Arts Paris pour EBA. 2 écoles se partageant inégalement les bâti ments répartis sur plus de 2 hectares au coeur du quartier de Saint-Germain-des-Prés à l’angle de la rue Bonaparte et du quai Malaquais. Il est important de souligner que si les positions géographiques des 2 initiatives se confondent du fait d’institutions mères attenantes, elles se déploient différemment, n’occupant pas les mêmes espaces de projection. École Zéro occupe une place centrale vers laquelle ont convergé es les étudiant es de Paris-Malaquais dans un front commun et aucun· l’existence. Tandis qu’EBA se situe en marge de la vie étudiante des Beaux- Arts {...}. Les 2, opérant alors de manière quasi opposée, l’un ouvertement, l’autre plus discrètement.

« Si c’est le hasard d’une rencontre qui a permis leur première connexion, c’est bien la volonté d’École Zéro d’éditer et nous de faire d’EBA un outil qui puisse être fonctionnel et employable par d’autres qui constituèrent la base de ce groupe de travail. Par fonctionnel et employable, nous entendons la mise en place de réseaux pratiques et théoriques afin que circulent les savoir- faire, les compétences et les ressources que nous développons dans nos pratiques respectives. Si il fallait redéfinir le rôle de notre structure aujourd’hui, nous dirions qu’elle n’a pas pour vocation de diffuser des formes éditées, mais plutôt de fluidifier les échanges entre nous par le biais de celles-ci. C’est en tout cas comme cela que nous avons envisagé notre travail avec École Zéro et pour ces raisons que nous décrivons EBA comme un outil. »

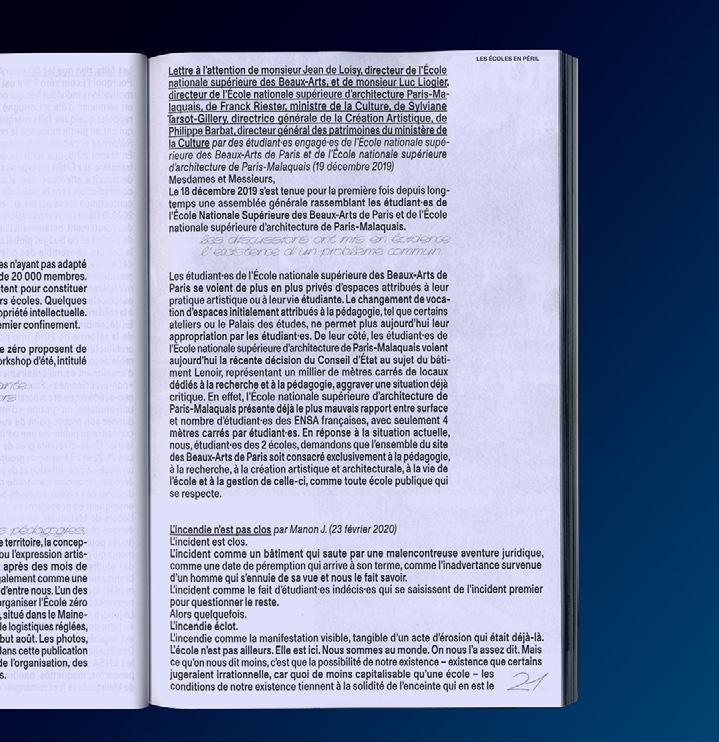

« Se rendre à la source d’École Zéro, ce serait peut-être remonter jusqu’en 2019, précisément le 29 novembre, lorsque le Conseil d’État rend la décision ordonnant « au ministre de la Culture de démolir les 2 bâtiments à usage de locaux d’enseignement supérieur implantés dans les jardins de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts avant le 31 décembre 2020 ». Pour cause, les 2 gâchent la vue de l’hôtel particulier du milliardaire François-Henri Pinault. S’en suivent, de la part des étudiant es de Mala quais, une forte mobilisation et la naissance du Séminaire Zéro. C’est alors toute une école qui se met en marche contre la victoire hautement symbolique de l’argent sur la culture. Une marche dans laquelle tous tes – étudiant es, professeur es, employé es de tous les hori zons – pouvaient trouver des espérances. {...} »

« Exister en tant que groupe/collectif/initiative au sein d’une institution supérieure d’ensei gnement, c’est nécessairement s’inscrire dans la longue tradition des mouvements étudiants. Aussi vieux que l’université, on peut retrouver la trace de ces mouvements dès le XIIème siècle : les étudiant es de La Sorbonne proclamant la grève à chaque arrestation d’un e étudiant e par la police ou en 1453, à l’assassinat de Ray mond de Mauregard par les sergents du Châte let. Si les événements de Mai 68 sont les plus communément cités, ils ont fait l’objet d’une

diant es, c’est en convoquer l’archive lorsque des remous agitent le monde politique. Comme suggéré plus tôt, c’est témoigner que les lieux d’études et les savoirs qui y sont produits ne sont pas hermétiques au contexte social. En ce sens, on se rappelle la charte d’apolitisme que l’UNEF, principal syndicat étudiant à l’époque, a été obligée de signer par le gouvernement au moment de la guerre d’Algérie. Le travail éditorial avec École Zéro est de l’ordre de la documentation, documentation d’une lutte spécifique à une institution, mais qui produit un discours plus large sur le désir d’émancipa tion du savoir conduisant les étudiant es à se coaliser. {...} Garder vive la mémoire des mouve ments d’étudiant·es c’est peut-être, des grèves de la Sorbonne en passant par la charte d’apoli tisme signée par l’UNEF jusqu’aux luttes contre la loi ORE en 2018, documenter les savoirs et manières de vivre dont on a voulu empêcher l’émergence. »

des lieux par lesquels elle est communément délimitée. Il s’agit alors de dépasser la position critique universitaire, position qui en faisant office de diagnostic n’est que réaffirmation du problème. Il n’y aurait de critique admise que si elle est la base commune à partir de laquelle il devient possible d’explorer les possibilités objectives du réel et d’expérimenter leurs concrétisations en inventant de nouvelles ma nières de vivre. C’est dans cette voie-là que se situe le travail d’École Zéro dont il nous a paru évident de diffuser les productions textuelles et plastiques de ses écolier ères tant nous y trou vons du sens dans la réédification de mondes post-pandémiques. »

(extraits de la préface par les Éditions Burn~Aout)

«

Si dans le paragraphe introductif nous évo quions des élèves et professeur es à l’assaut des représentations de l’école, c’est moins pour proclamer son démantèlement pur et simple que pour signifier une volonté de l’ouvrir sur le monde en en faisant tomber les murs. Dans le contexte actuel de destruction des universités et de privatisation des écoles et face à la pres sion croissante du pouvoir il devient de plus en plus urgent de s’extraire de l’enclave que commence à former le système institutionnel.

En cas

Communiquédepresse:ÉcoleZéro,éditiond’étén°1 École Zéro et Éditions Burn~Août Dernières modifications le 22 mars 2022 5:16 — PDF sur http://editionsburnaout.fr/

soi-même, relier au niveau de cette zone

École Zéro est un collectif fondé en 2020 dont l’objectif est de réfléchir aux différentes ma nières de « faire école » collectivement, en met tant en relation l’aménagement du territoire avec différents champs disciplinaires et en proposant notamment d’explorer les territoires hors métropole. Elle est un espace de rencontre, de partage, de recherche et d’expérimentation à différentes échelles et sous des formes alternatives de création ouvertes à tous tes et s’adressant à une grande diversité d’ac teur trices public ques et privé es. École Zéro a animé le Séminaire Zéro (2019-2020) et a organisé deux écoles d’été : Contigné (2020) et Richelieu (2021).

En cas d’impression

Communiquédepresse:ÉcoleZéro,éditiond’étén°1 École Zéro et Éditions Burn~Août page 5 sur 7 Dernières modifications le 22 mars 2022 5:16 — PDF sur http://editionsburnaout.fr/

À PROPOS DU COLLECTIF ECOLE 0

cas d’impression soi-même, relier au niveau de cette zone

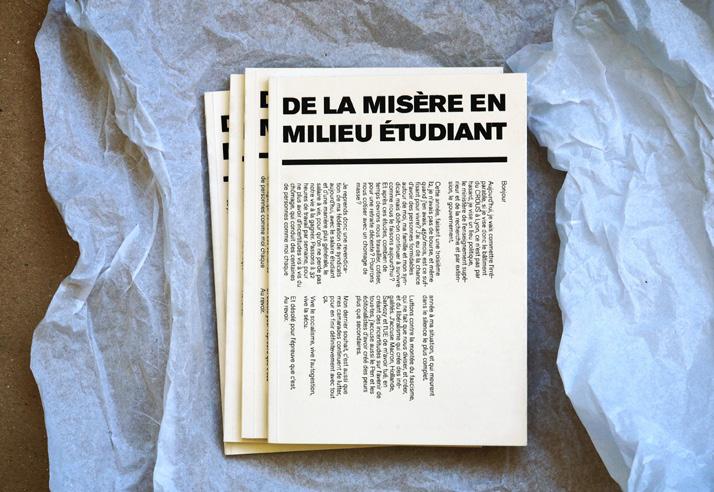

Éditions Burn~août est un projet éditorial indépendant ayant comme noyau dur un groupe affinitaire qui se disperse à travers ses collaborations. En tant qu’éditeurs, nous envisageons la portée de nos gestes moins à des fins de production que de connexions.

Par le biais de ces réseaux de complicité que nous construisons, nous voulons poser les bases d’une certaine forme d’autonomie.

Elle repose sur l’élaboration d’un réseau autre à partir d’un piratage de la circulation classique des biens culturels. Cela implique des conséquences formelles et économiques : mise en doute de la forme livre et de sa diffusion, mise en doute du terme même de diffusion auquel nous préférons celui de dissémination — l’intégralité de notre production est en accès libre sur notre portail de télé chargement. En faisant cela, nous encourageons son appropriation, sa transformation, son utilisation et sa copie.

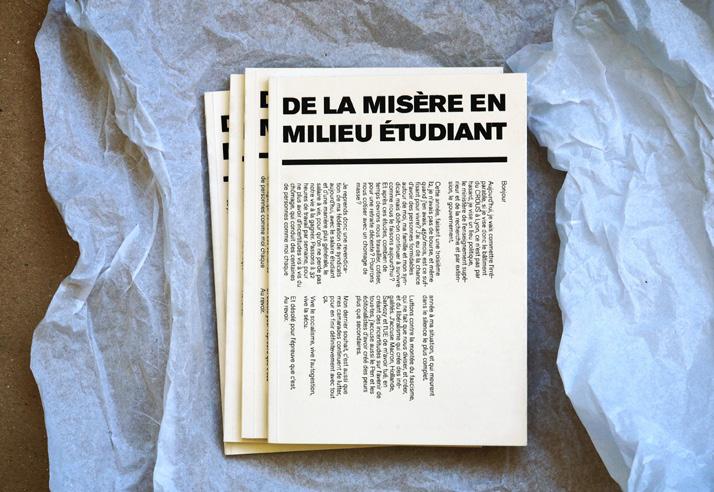

Éditions Burn~Août a publié :

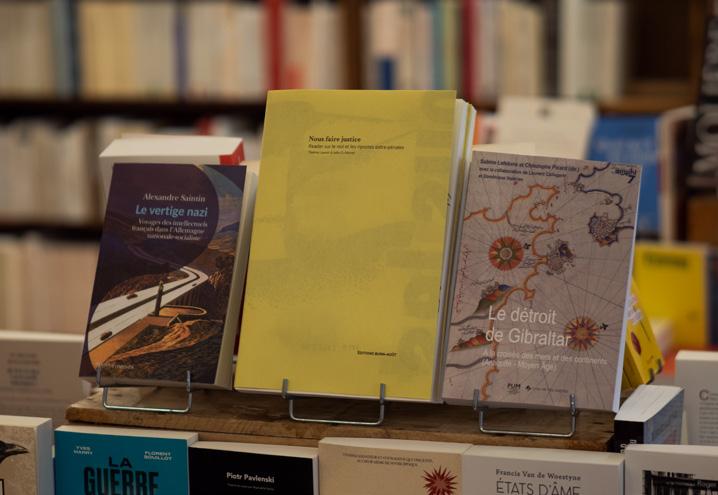

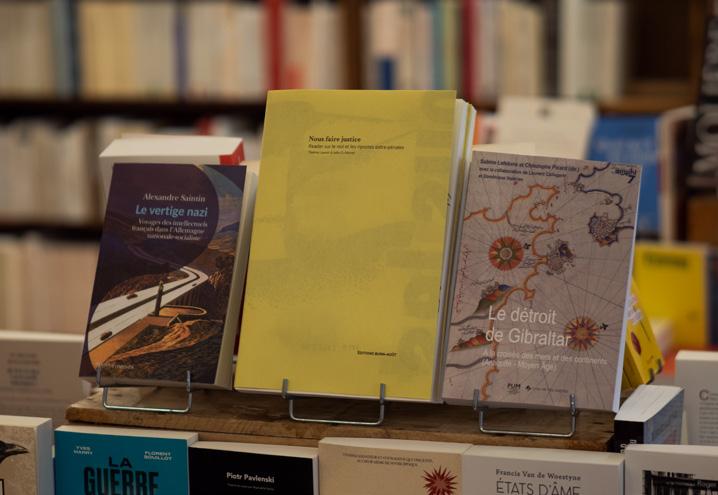

De la misère de John D. Alamer (2019), L’usage de la violence de John D. Alamer (2020), Comment démonter un monument de Sarah Parcak et @decolonizethisplace, traduit par Mamaroad (2020), Cycle Labor n°1 : Labor, de Gauthier Andrieux Chéradame (2021), Chaque jour sa peine archives 2019-2020, par Gustave Birchler et la G.A.L.E (2021),Vers un modèle rentable pour une maison d’édition autonome de Marc Fischer, traduit par B. Ab’cassis (2021), Politiser l’enfance : une pré-anthologie, co-édité par Laurel Parker Book, John D. Alamer et Vincent Romagny (2021), École Zéro, édition d’été n°1, itinéraire d’une école en construction, co-édité avec École Zéro (2021), Nous faire justice, reader sur le viol et les ripostes extra-pénales par Thelma Lauren et John D. Alamer (2021) → catalogue

Les éditions Burn~Août sont rattachées à l’association : Camille Honnête (SIRET : 89143747700013)

13, rue des coudes cornettes 93230 romainville

Coordination :

Eli

Théo

Alié·es :

Pascale

Lou

Eugénie

En

Communiquédepresse:ÉcoleZéro,éditiond’étén°1 École Zéro et Éditions Burn~Août page 6 sur 7 Dernières modifications le 22 mars 2022 5:16 — PDF sur http://editionsburnaout.fr/

Abenhag

Pall

Bouchet

Ferrand

Zély +33 (0)7 50 33 63 55 burnaout@riseup.net

d’impression soi-même, relier au niveau de cette zone

École Zéro et Éditions Burn~Août

École Zéro

Contacter : bonjour@ecolezero.com

Suivre : @ ecole_zero

Retrouver : http://ecolezero.com/

Éditions Burn~Août :

Contacter : burnaout@riseup.net

Suivre : @editions_burn_aout

Télécharger : http://editionsburnaout.fr/

Crédits photos :

Spag Bertin : p.1, p.2, p.7

Théo Pall : p.1, p.3, p.4, P.6

En cas

Communiquédepresse:ÉcoleZéro,éditiond’étén°1

page 7 sur 7 Dernières modifications le 22 mars 2022 5:16 — PDF sur http://editionsburnaout.fr/