6 minute read

Streckennetz

from Ortsinfo Buch 2

by ortsinfozh

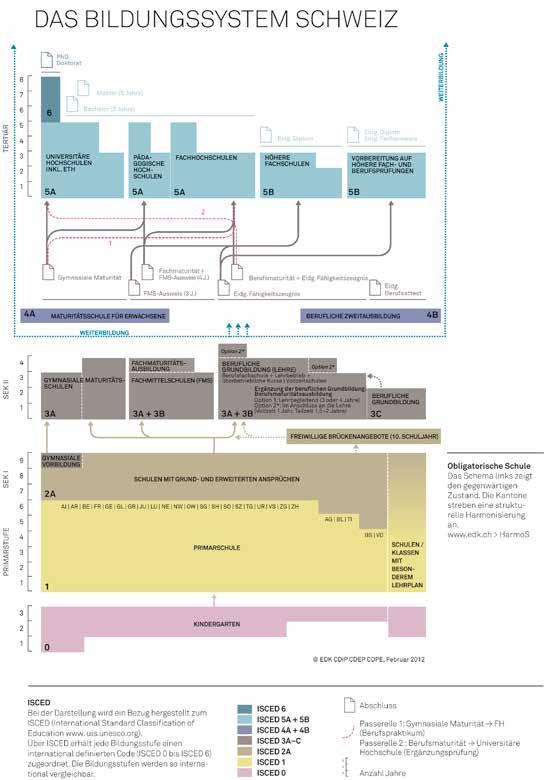

Bildung – ein vielschichtiger Begriff

Das schweizerische Bildungswesen umfasst folgende Bildungsstufen:

Advertisement

• Kindergarten • Primarstufe • Sekundarstufe I • Sekundarstufe II: berufliche Grundbildung und allgemeinbildende Schulen (gymnasiale Maturitätsschulen, Fachmittelschulen) • Tertiärstufe: höhere Berufsbildung ausserhalb der Hochschulen (eidgenössische Berufsprüfungen und höhere Fachprüfungen, höhere Fachschulen) und Hochschulen (universitäre

Hochschulen, Fachhochschulen, Pädagogische Hochschulen) • sowie die Weiterbildung

Die Hauptverantwortung über das Bildungswesen liegt bei den 26 Kantonen: Die Kantone sind für das Bildungswesen zuständig, soweit die Bundesverfassung nicht den Bund für zuständig erklärt. Die Kompetenzen des Bundes betreffen den nachobligatorischen Bildungsbereich: bei den gymnasialen Maturitätsschulen, der Berufsbildung und den Hochschulen sind Bund und Kantone Partner in der Verantwortung für das öffentliche Bildungswesen. Die Gemeinden übernehmen - vor allem in der obligatorischen Schule und im Kindergarten - verschiedene Aufgaben. Nachobligatorische Bildung Im Bereich der nachobligatorischen Bildung (Sekundarstufe II und Tertiärstufe) bilden in der Regel schweizerische Erlasse (interkantonale oder bundesrechtliche) die Basis für die Bildungsangebote. Die Kantone sind verantwortlich für den Vollzug und führen die Schulen. Die einzige Ausnahme bildet die Eidgenössische Technische Hochschule, die vom Bund geführt wird.

Rund 90% der Jugendlichen in der Schweiz machen mit 18/19 Jahren einen Abschluss auf Sekundarstufe II. Dieser Abschluss erlaubt es ihnen, direkt in einen Beruf einzusteigen, in eine höhere Fachschule zu wechseln oder – mit einer Maturität – ihre Ausbildung an einer Hochschule fortzusetzen.

Das schweizerische Bildungswesen zeichnet sich namentlich aus: • durch eine hohe Durchlässigkeit: Es gibt verschiedene Wege, in eine Ausbildung oder Schule ein- oder überzutreten oder eine Ausbildung nachzuholen. • durch einen offenen Zugang zu den verschiedenen Bildungsangeboten: Wer über die notwendigen Qualifikationen verfügt, kann grundsätzlich die Ausbildung seiner Wahl absolvieren, bei den Hochschulen kann auch der Ausbildungsort frei gewählt werden. Eine gewisse Einschränkung besteht im Bereich der Berufsbildung aufgrund des Lehrstellenangebotes, im Bereich der Hochschulen gilt teilweise ein Numerus clausus für das Medizinstudium.

Die gesamtschweizerische Anerkennung der Diplome ist gewährleistet, damit auch die nationale und internationale Mobilität. Weiterbildung Weiterbildung dient dazu, bestehende Kompetenzen, Fähigkeiten und Wissen zu verbessern, zu aktualisieren und auf neue Bereiche und Aufgaben zu erweitern. Weiterbildungsaktivitäten finden neben dem formalen Bildungssystem statt. Dazu zählen allgemeinbildende oder berufsorientierte Bildungsaktivitäten, die in einem organisierten Rahmen stattfinden und zu keinen staatlich anerkannten Abschlüssen führen (u.a. Weiterbildungskurse, Seminare) oder Lernprozesse, die ausserhalb einer Lehr-Lernbeziehung oder eines Lernsettings stattfinden (u.a. Lesen von Fachliteratur, Lernen am Arbeitsplatz).

Die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung bildet sich in irgendeiner Form weiter. Ob sich eine Person weiterbildet hängt u.a. ab von deren Grundmotivation, von zeitlichen und finanziellen Ressourcen oder vom Weiterbildungsangebot. Vollzeitlich Erwerbstätige und Erwerbstätige mit einem Arbeitspensum über 50% bilden sich häufiger weiter als Erwerbstätige mit einem Arbeitspensum unter 50%, Erwerbstätige häufiger als Nichterwerbstätige. Mit steigendem Bildungsniveau nimmt die Weiterbildungsaktivität zu. Steuerung und Rahmenbedingungen der Weiterbildung Die Schweizer Weiterbildungslandschaft zeichnet sich aus durch eine grosse Vielfalt bezüglich Zuständigkeit, Regelung, Angeboten und Finanzierung. Weiterbildung ist überwiegend marktwirtschaftlich organisiert. Private sind oftmals Träger und Anbieter von Weiterbildungsangeboten. Weiterbildung liegt primär in der Eigenverantwortung des Individuums und wird zu einem grossen Teil von den Teilnehmenden selbst getragen. Bund und Kantone handeln im Bereich der Weiterbildung subsidiär: Sie greifen innerhalb der Weiterbildung in jene Bereiche ein, in denen ohne entsprechende Regelung oder Fördermassnahmen die angestrebten Ziele und Wirkungen nicht erreicht würden.

GESUNDHEIT I

Magen-Darm-Trakt und Verdauung –die Grundlagen

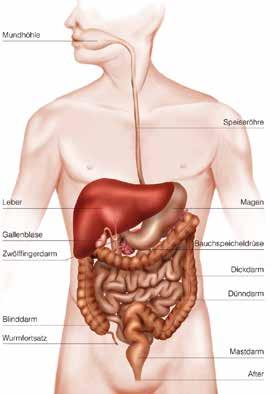

Der Verdauungsapparat besteht aus einem verzweigten System, an dem mehrere Organe beteiligt sind, nämlich Mund, Speiseröhre, Leber, Magen, Galle, Bauchspeicheldrüse sowie der Dick- und Dünndarm. Die Verbindung schafft ein Muskelschlauch, der im Mund beginnt und fortan die Nahrung durch den Körper leitet. Schon der erste Biss in ein Lebensmittel setzt den Verwertungsprozess in Gang.

Eine ausreichende Ernährung ist dabei lebenswichtig: Denn aus den Lebensmitteln, die wir zu uns nehmen, zieht unser Körper die Energie, die er benötigt.

Mittels der Verdauung spaltet er Nährstoffe aus der Nahrung in ihre Bestandteile auf. Was der Organismus verwenden kann, wird zu den entsprechenden Bereichen transportiert. Die unverdaulichen Reste scheidet der Körper aus.

Die Verdauung beginnt bereits im Mund Beim Kauen zerkleinert der Mensch die Nahrung in der Mundhöhle und vermengt sie gleichzeitig mit Speichel. Hierbei beginnt bereits die Aufspaltung der Kohlenhydrate, einem der drei Hauptbestandteile der Nahrung. Neben den Kohlenhydraten sind das Eiweiße und Fette. Dazu kommen Vitamine und Mineralstoffe.

Die Kohlenhydrate werden in der Mundhöhle von einem bestimmten Enzym in kleinere Einheiten, etwa Traubenzucker (Glucose), geteilt. Schluckt der Mensch, wandert der Speisebrei durch den Rachen in die Speiseröhre (Ösophagus), die im Mageneingang mündet.

Normalerweise ist der Übergang durch die Muskeln der Speiseröhre und des Zwerchfells verschlossen. Ausgelöst durch das Schlucken entspannen sich die Muskeln aber, sodass die Nahrung in den Magen rutscht. Außerdem verhindert ein Schließmuskel, dass Teile davon zurück in die Speiseröhre wandern. Ist diese Schleuse nicht intakt, kann der Magensaft ungehindert in die Speiseröhre fließen – so entsteht Sodbrennen.

Kohlehydrate, Eiweiße und Fette sind die drei Hauptbestandteile der Nahrung.

Vom Magen in den Darm Im Magen, der sich im mittleren Oberbauch befindet, wird die Nahrung weiter zerkleinert: Die Muskeln, die in seinen Wänden sitzen, bewegen den Speisebrei kraftvoll hin und her. Zusätzlich kommt die Nahrung hier mit Magensaft in Berührung, von dem verschiedene Drüsen in der Magenschleimhaut täglich zwischen drei und vier Liter herstellen.

Der Saft besteht unter anderem aus Verdauungsenzymen und Salzsäure, die für die Nährstoffverwertung nötig sind: Zunächst zersetzt die Salzsäure die Nahrung, dann spalten die Enzyme die enthaltenen Eiweiße auf. Enzyme sind Eiweiße (Proteine), die im Körper eine wichtige Aufgabe übernehmen: Sie sorgen dafür, dass Stoffe in ihre Einzelteile aufgetrennt und auch verändert werden können.

Durch eine Schleimschicht, die seine Wände auskleidet, ist der Magen davor geschützt, sich mit dem stark säurehaltigen Saft selbst zu verdauen. In kleinen Portionen gleitet der Speisebrei schließlich wie auf einem Förderband in Richtung Magenausgang und von dort in den Dünndarm. Verarbeitung der Nährstoffe Der Darm ist das größte Organ des Menschen. Er wird bis zu acht Meter lang und misst nur wenige Zentimeter im Durchmesser. Millionen von Zotten, das sind blattförmige Erhebungen im Innern der vielfach gewundenen Röhre, ergeben eine Oberfläche von 400 bis 500 Quadratmetern. Damit hat der Darm die größte Kontaktfläche des Körpers mit der umwelt.

Im Laufe eines 75-jährigen Lebens reisen etwa 30 Tonnen Nahrung und 50‘000 Liter Flüssigkeit durch den Darm, mit ihnen zahllose Krankheitserreger und Giftstoffe. Einerseits muss er dem Körper verwertbare Nahrungsbestandteile erschließen, ihn andererseits von unnützen und schädlichen Stoffen entlasten.

Eine anspruchsvolle Aufgabe, die für die Gesundheit des Menschen von entscheidender Bedeutung ist.

Jede Mahlzeit, die wir zu uns nehmen, hat in der Regel einen «Drei-Tages-Trip» durch den Magen-Darm-Trakt vor sich. Im Magen werden die Nahrungsbrocken zu einem leichter verdaulichen Speisebrei verarbeitet.

Der Dünndarm gewinnt daraus die nötige Energie und versorgt den Blutkreislauf mit den erforderlichen Nährstoffen.

Der Dickdarm entzieht den Nahrungsresten Flüssigkeit. Dadurch wird der Stuhl eingedickt und kann so ausgeschieden werden. Außerdem sorgt dieser Prozess dafür, dass der Körper nicht austrocknet.

Unser Bauch- oder Darmhirn Der Darm ist von mehr als hundert Millionen Nervenzellen umhüllt. Sie sind ähnlich organisiert wie im Gehirn, deshalb spricht man auch vom Bauch- oder Darmhirn. Das Darmhirn reguliert die Verdauung und schlägt bei unverträglichkeiten oder Giftstoffen Alarm. Es kontrolliert den Transport des Darminhalts, entscheidet selbstständig, ob er länger im Darm verweilen oder beschleunigt ausgeschieden werden muss. Das Darmhirn reagiert empfindlich auf umweltreize wie Stress und falsche Ernährung. Dabei kann es durch Transportstörungen zu Verstopfung, Blähungen oder Durchfall kommen.

Der Darm als Abwehrspezialist In der Schleimhaut des Dickdarms sitzen mehr als 70 Prozent der Abwehrzellen des Immunsystems. Sie haben die Aufgabe, Krankheitserreger und Giftstoffe unschädlich zu machen, die vorwiegend mit der Nahrung in unseren Körper gelangen. unterstützt wird die Immunabwehr von einem Milliardenheer nützlicher Bakterien und Pilze. Mehr als 500 Arten bilden zusammen die Darmflora. Ist sie intakt, können sich schädliche Mikroorganismen nicht dauerhaft im Darm einnisten.

Der Weg der Verdauung: vom Mund bis in den Mastdarm, dem letzten Teil des Dickdarms