II prêmio literário demócrito Rocha

II prêmio literário demócrito Rocha

Fortaleza, 2025

Copyright @ 2025 by Fundação Demócrito Rocha

Edições Demócrito Rocha

(Marca registrada da Fundação Demócrito Rocha)

Presidente

Luciana Dummar

Gerente-Geral

Marcos Tardin

Gestores da Editora

Marcos Tardin

Deglaucy Jorge Teixeira

Juliana Oliveira

Assistente Administrativo-Financeiro

Brenna Kelly

Gerente de Marketing e Design

Andrea Araújo

Design

Welton Travassos

Concepção e Coordenação Geral do Projeto

Valéria Xavier

Estratégia e Relacionamento

Adryana Joca

Dayvison Alvares

Editor

Daniel Oiticica

Projeto gráfico e edição de arte

Andrea Araujo

Designers

Kamilla Damasceno e Welton Travassos

Analista de Operações

Alexandra Carvalho

Analista de Projetos

Elizabete Dantas

Fotos

João Ferreira e Iago Barreto

Revisora

Damares Magalhães

Ilustrações

Carlus Campos

Este Livro é parte integrante do projeto II Prêmio Literário Demócrito Rocha, em atendimento ao Edital Mecenas do Ceará 2025. Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) de acordo com ISBD

P659p Pinto, Igor Moreira de Sousa

Peixes Indóceis em Mar Revolto [recurso eletrônico] / Igor Moreira de Sousa Pinto ; ilustrado por Carlus Campos. - Fortaleza : Fundação Demócrito Rocha, 2025. il. : PDF ; 3.058 KB.

Inclui bibliografia e índice. ISBN: 978-65-5383-203-9 (ePUB)

1. Literatura brasileira. 2. Mar. 3. Memória. 4. Resistência. 5. Regionalismo. I. Campos, Carlus. II. Título.

CDD 869.8992

2025-5653

CDU 821.134.3(81)

Elaborado por Vagner Rodolfo da Silva - CRB-8/9410

Índice para catálogo sistemático:

1. Literatura brasileira 869.8992

2. Literatura brasileira 821.134.3(81)

Todos os direitos desta edição reservados à

Av. Aguanambi, 282/A - Joaquim Távora

CEP 60055-402 - Fortaleza-Ceará

Telefone (85) 3255.6007 / WhatsApp: (85) 99183.8515

edicoesdemocritorocha fdr.org.br | livrariaedr.org.br |

Oexercício artístico nos possibilita a experiência de inauguração de vistas, mesmo daquelas coisas, imagens, ideias já vistas anteriormente, não deixando, dessa maneira, que o mundo e a vida caiam em um ostracismo de um mais do mesmo.

O Prêmio Demócrito Rocha, já em sua segunda edição, a trazer como temática a relação do homem/mulher cearense com a geografia da terra, quer seja o sertão, as serras ou o litoral, valorizando autores que expressam, com palavras, a relação do nosso povo com o seu lugar, nos possibilita, a partir disso, enxergar um Ceará de um hoje, contemporâneo, e ao mesmo tempo intersecionado ao Ceará de sempre, possibilitando outras perspectivas de enxergá-lo, fundamental para que estereótipos sejam quebrados e que novos debates se tornem possíveis.

O poeta Artur Eduardo Benevides, ao explorar a temática literatura cearense, diz que “O Ceará [é], ele próprio, um personagem poético e romanesco, sobretudo pelo orgulho e amor com que o contemplam os seus escritores [...]”. Confirmando tal pensar, o Prêmio Literário Demócrito Rocha, além de fortalecer a prática literária e o mercado editorial com a publicação de obras inéditas, fomenta e amplia o sentimento de pertencimento cultural do cearense, com a apresentação de vistas contemporâneas desse estado tão vasto e plural, e que se reinventa dia a dia.

Em três categorias, Prosa de Ficção, Ensaio Social e Poesia, as obras vencedoras, Peixes indóceis em mar revolto, de Igor Moreira de Sousa Pinto, Raízes da Terra, de Rayane Aline Pereira Lopes, e Sertão em mim, de

Fabiana Bezerra Rocha, respectivamente, celebram no seu cerne o ser cearense e a construção mútua da dualidade lugar/indivíduo, como uma experiência única. Afinal, as pessoas que fomentam a territorialidade ou seria o inverso?

Na verdade, a possibilidade de ser E não ser seria a melhor resposta. A geografia em seus diversos aspectos a se construir e se escrever também no e pelo corpo daqueles são o campo, são a rua nas praias, serras e sertões de todo o estado, e vice-versa. A partir disso é onde de fato o Ceará e o sentimento de cearensidade e de pertencimento moram e se ampliam.

Além de celebrar tudo isso, torna-se importante a celebração da continuidade de um prêmio que já se consolida dentro do calendário cultural do Ceará, preocupado em descobrir cada vez mais nuances do que nosso povo e lugar têm para dizer.

Tendo a honra de estar como curador do concurso e acompanhar todo o seu processo, digo que saio um pouco mais cearense desde quando iniciei esta experiência, diante disso, indico cada um e cada uma a passar por ela. É um passeio sem volta.

Mailson Furtado, jornalista e escritor, curador do Prêmio Demócrito Rocha

No último mês de setembro, fui ao lançamento do romance Terramar, livro de estreia de Monique Cordeiro. A autora recebeu Menção Honrosa no I Prêmio Literário Demócrito Rocha, da FDR, em 2024. Durante a festa, Monique contou da surpresa com o resultado do concurso, e como se sentiu incentivada com a “responsabilidade de lançar o livro”.

Para mim, um prêmio literário é sempre uma forma de atualizar a produção artístico-literária de um estado ou país, e considero que o Prêmio Demócrito Rocha cumpre muito bem essa função. Desde o ano passado, quando participei da primeira edição do concurso, observo o quanto o Ceará se renova em novos textos, reformulando tradições que se presentificam nas obras selecionadas.

Vale dizer, ainda, que as tradições cearenses sobre as quais se debruçam os autores são revisitadas pela linguagem, recriando aspectos do sertão, da seca e das enchentes, do Sol escaldante e do vento, das histórias contadas nas varandas, das situações inusitadas, do real e do imaginado. Além de novos textos, o Prêmio Literário Demócrito Rocha insere novos autores e leitores no mundo das letras cearenses. Boas vindas aos novos livros, autores e leitores!

Regina Ribeiro, jurada da categoria Prosa

Foi uma honra e uma satisfação participar mais uma vez do Prêmio Literário Demócrito Rocha. Esta segunda edição trouxe como temática a relação do povo cearense com a geografia da sua terra. Percebe-se, neste momento histórico, a tendência da escrita para as temáticas do pertencimento e do sentimento telúrico. Todos os textos que chegaram para júri final, na categoria “prosa”, contemplaram essa perspectiva, fazendo valer a tão repetida sentença de Tolstói: “Se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia”. Em literatura, os assuntos mais prementes da sociedade gritam por visibilidade. E quando esses assuntos chegam coroados pelo labor estético, num texto que reúne com naturalidade o “que dizer” com o “como dizer”, aí sim, nasce a literatura em seu apelo máximo de forma e conteúdo. E se um autor sabe costurar esses dois prismas, ocorre o fenômeno literário e o texto brilha. Há obras que se revelam sedutoras desde o título. Como dizia o escritor argentino Ernesto Sabato, o título é a principal metáfora de um livro. Assim, Peixes indóceis em mar revolto é um título que, a um só tempo, seduz o leitor pela beleza e densidade poética e sinaliza de imediato para o substrato da narrativa: as vidas que se tocam, se unem e se separam pela fluidez das águas. Alvíssaras! Nasce um excelente livro!

Carlos Vazconcelos, jurado da categoria Prosa

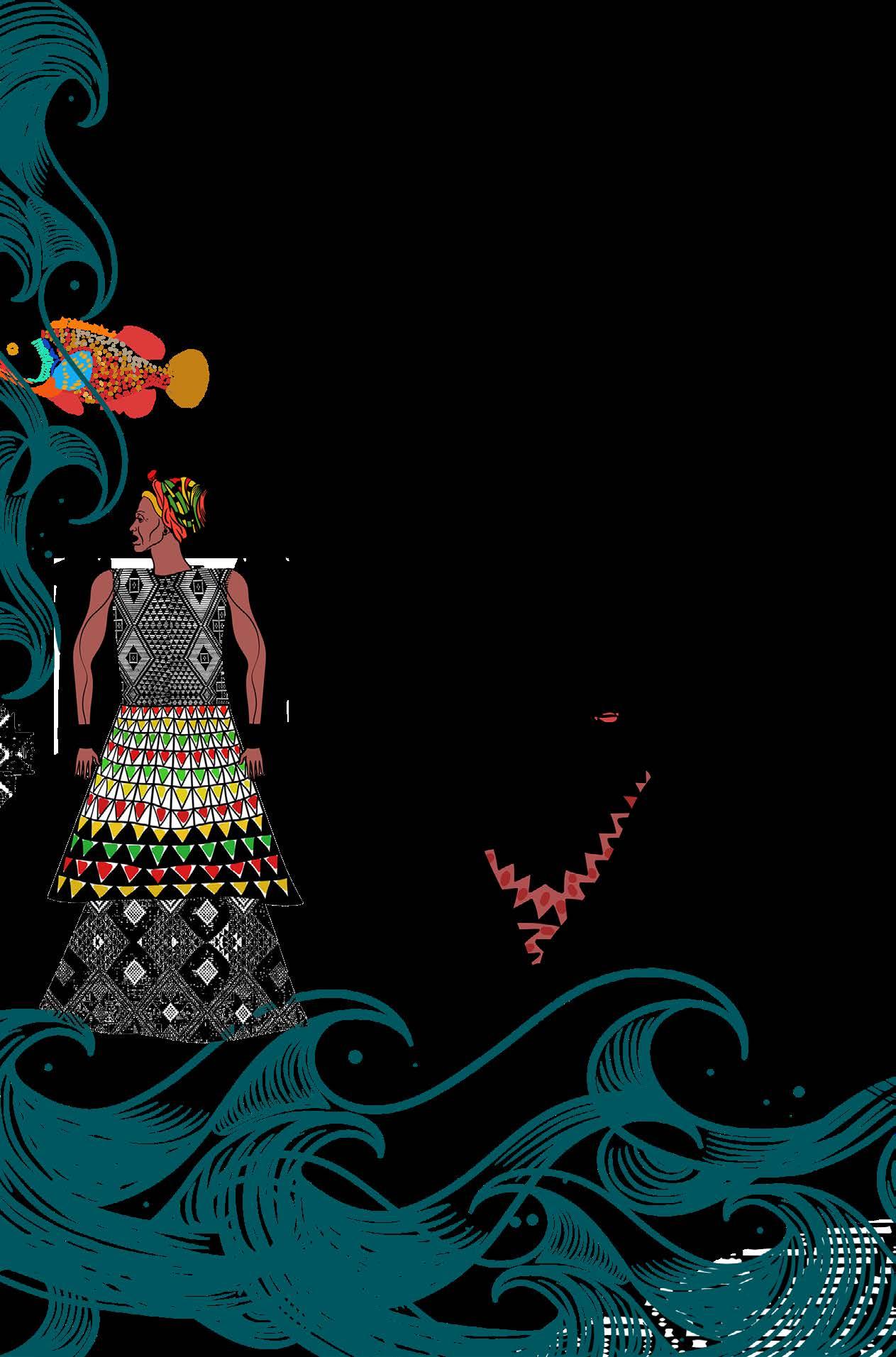

Olivro Peixes indóceis em mar revolto, de Igor Moreira Pinto, consagra-se como uma das obras mais potentes da nova literatura cearense ao vencer o Prêmio Literário Demócrito Rocha, na categoria Prosa. Sua força não está apenas no domínio técnico da narrativa, mas sobretudo na forma como o autor faz do mar — esse espaço simbólico e vital — um território de memória, travessia e resistência. As histórias que compõem o volume se unem pela água e pela inquietude: personagens que se lançam ao imprevisível, desafiando as correntes do tempo, da cultura e do destino.

Desde o primeiro conto, O naufrágio da canoa Samara, Igor Moreira reencena o drama do homem diante das forças naturais — e, por extensão, diante da própria vida. O mar não é apenas cenário, mas personagem: entidade viva que acolhe e ameaça, que ensina e pune. Os pescadores que enfrentam a tempestade são “peixes indóceis”, homens que não se deixam capturar pela fatalidade, mas tampouco dominam o que os cerca. A prosa mistura o ritmo oral da tradição praieira com a intensidade poética de quem compreende o mar como uma metáfora da existência.

Essa dimensão simbólica se amplia em Entre superfícies e profundezas, onde o autor transpõe o olhar para o Atlântico e nos leva à Guiné-Bissau. O oceano passa a ser também um elo histórico — ponte entre África e Brasil, entre exílio e reencontro. Igor Moreira reconfigura o imaginário litorâneo cearense, inserindo-o num circuito afro-atlântico em que as águas carregam tanto memórias de dor (a travessia forçada da escravidão, os naufrágios) quanto esperanças de recomeço. O mar revolto, portanto, é o mesmo que une, em suas ondas, os destinos de povos separados pela história. Um dos maiores méritos do autor é articular cosmopolitismo e regionalismo, evitando qualquer dicotomia entre o local e o universal. O Ceará e a Guiné-Bissau se entrelaçam como margens de uma mesma corrente. Personagens como Benvinda Sanca, a mãe guineense que viaja a Fortaleza para velar o corpo do filho assassinado, condensam a dor e a dignidade de tantas travessias contemporâneas. O conto Bem-vinda, Brasil

ecoa a tragédia das migrações, o racismo estrutural e o desenraizamento — e o faz com a sutileza da boa literatura: sem panfleto, apenas com a contundência da emoção.

Ao mesmo tempo, contos como A menina da casa de farinha ou Lua cheia em Canoa Quebrada revelam o olhar lírico do autor sobre o cotidiano. Há delicadeza na descrição das paisagens, na fala das personagens, na atenção ao gesto e ao silêncio. Igor Moreira faz do ordinário algo luminoso: a infância, o amor, a festa e a perda são narrados com a precisão de quem conhece o cheiro do barro, o som do vento e o gosto do sal. Sua escrita, ritmada e sensorial, funde oralidade e erudição, sem cair na caricatura do regionalismo pitoresco.

Em Peixes indóceis em mar revolto, natureza e humanidade se confundem. As águas, os peixes, as areias e os ventos ganham vozes, emoções e memória. Trata-se de uma literatura de ecologia simbólica, que não separa o humano do ambiente, mas o entende como parte dele — em permanente tensão e comunhão. O autor devolve à paisagem cearense uma dimensão mítica, sem perder o realismo que ancora suas tramas. Cada história é uma oferenda ao mar e, ao mesmo tempo, uma denúncia das violências que nele se reproduzem: naufrágios, migrações forçadas, mortes anônimas, destruição de modos de vida tradicionais.

Há, em todo o livro, uma reverência à ancestralidade africana que habita as margens brasileiras. As palavras do kriol guineense, os rituais, as crenças e a musicalidade atravessam o texto, ampliando o português do Ceará em direção ao Atlântico Negro. É um gesto literário e político: reconhecer que as águas que banham o litoral nordestino trazem ecos de outro continente e de outras resistências.

Ao conquistar o Prêmio Literário Demócrito Rocha, Igor Moreira Pinto reafirma a vitalidade da literatura cearense contemporânea, capaz de dialogar com o mundo sem perder a raiz. “Peixes indóceis em mar revolto” é, antes de tudo, um livro sobre movimento: o dos corpos, das águas, das memórias e das palavras. Cada conto é uma onda que avança sobre o leitor, misturando o lirismo da poesia e a contundência da denúncia social.

O reconhecimento do júri reflete o alcance simbólico dessa prosa que é, ao mesmo tempo, regional e transatlântica, popular e sofisticada. Em um cenário literário cada vez mais marcado por fragmentações, Igor Moreira escolhe o caminho da travessia — e convida o leitor a seguir com ele, mar adentro, onde os peixes indóceis continuam a nadar contra a corrente.

Daniel Oiticica, editor

Peixes indóceis em mar revolto é um livro composto por narrativas conectadas pelo mar: mar que banha o litoral cearense (moldando seu fragmento de cultura praieira), oceano atlântico que o conecta à África. É evocativo e carregado de simbolismos, as imagens dançam na mente, os peixes indóceis (rebeldes, desafiadores) e um mar revolto (tempestuoso, imprevisível) em suas narrativas com personagens complexos que enfrentam os desafios e as adversidades do litoral hostil, mas lar acolhedor. E os personagens que povoam os contos são brasileiros e africanos, mais especificamente cearenses e guineenses. Personagens que fazem da inquietude e do movimento, os dispositivos condutores das tramas. O mar revolto pode ser ambiente literal, como nos textos Naufrágio da canoa ou Samara e Entre superfícies e profundezas – histórias de naufrágios, uma tragédia, no segundo, e outra quase, no primeiro – nos quais as personagens, como peixes indóceis que rejeitam ser pescados, debatem-se pela vida contra a fúria do mar. Ou o mar revolto como metáfora de ambientes intensos, e às vezes hostis, pelos quais as personagens viajam, amam, sofrem, divertem-se, morrem, encantam-se... O livro traz realidades diversas em ecologias semelhantes – seja na maritimidade, no litorâneo ou no urbano – mas também, diversas e cosmopolitas. E

trazem o peculiar encontro, presenciado e narrado pelo autor, entre personagens representativas das culturas existenciais dos brasileiros do Ceará – sobretudo praianos – e dos africanos da Guiné-Bissau que para cá migraram. Assim, os leitores testemunharão o drama da guineense Benvinda, mãe do cabo-verdiano Eduardo Sanca, em sua trágica viagem ao Brasil, mais especificamente a Fortaleza. Travessia feita por centenas de guineenses que vieram estudar, trabalhar, viver na capital cearense, entre meados da primeira e da segunda décadas do século vinte e um – quando o autor teve contato com algumas dessas pessoas e trechos das suas trajetórias além-mar, para depois fazer sua própria travessia ao continente africano. Lá nas terras guineenses, suas tragédias e magias. Também cá. Experiências vividas e histórias narradas entre litorais do Ceará, inclusive sua capital metropolitana, e as cidades Praia e Bissau.

O encontro é também fio que une e entrelaça as diferentes histórias que partem do imaginário regional, de cenários turísticos (como Canoa Quebrada) e de lugares do cotidiano cearense (como o restaurante universitário no Benfica); destacando a diversidade cultural e apresentando várias facetas da vida nas cidades litorâneas, debruçando-se sobre o que há de universal nas narrativas humanas.

Sorte... na vida dum pescador, de peixes ou de sonhos, essa palavra é indefinível. No mar, como é arbitrária essa dona sorte. Pior ainda por ser prima daquela outra dona, morte. Deparar com um tubarão – sorte ou azar? No caso do Zé Ari foi sorte. Pois ele amarrou a linha na perna, dormiu ao balanço gostoso da canoa no colo de Iemanjá, quando acordou, estava lá o bichão fisgado pela boca, já mais morto do que vivo aquele cação – cação ou tubarão? – é a mesma coisa, num atrapalha! Aí foi só botar o bicho pra dentro do paquete, dá-lhe uma paulada de segurança na cabeça, e pronto: não falta quem coma esse devorador. Assim mesmo! Dormiu, acordou, pah! É ou não é sorte?

E uma canoa com quatro homens dentro virar, sorte ou azar? Se o Vada, o Condola, o Prauso e o Chico Véi quisessem, podiam falar. E eles iriam contar o que ocorreu no mês dois do ano dez deste milênio. Eram eles, os quatro tripulantes da canoa Samara, que no dia dezesseis de fevereiro saiu da Praia de Emboaca, uma ponta de língua ao mar, vila de pescadores resistente, espremida, com morros cascudos, como seus viventes, no município do Trairi, litoral oeste do Ceará.

Pescaram do dia dezesseis ao dia dezenove. Às onze horas da noite, no mar de Flecheiras, aproximadamente a cinquenta quilômetros da costa, o Vada dormiu. Duas horas da madrugada, depois de três dias de

pescaria no buraco de quarenta braças. Vada, mestre e dono da embarcação (que leva o nome de sua filha), acorda de um sono curto e convida os companheiros a encerrar a pescaria. Foi erguido o mastro da vela e puxada a garateia, prontos para navegar. Estavam no manejo do pescado e de apetrechos, a amarrar a caixa de isopor ainda solta no convés, ajeitando as coisas para a viagem de volta àquele dia que nasceria com tempo aberto e vento bom. Dormiriam em casa, cedo da noite um, ou do dia seguinte outro, mais farrista. Mas a volta que houve foi uma volta de mar – antes mesmo que abrissem a vela e ouvissem as chicotadas do pano ao vento, até ficar bem esticado, quando amarrado o terceiro vértice, e o vento soprar-lhe em cheio. Uma onda grande quebrou no meio da canoa, pegou-os em cheio, arrastando a caixa para baixo, atirando os homens à água, jogou a canoa, esta virada... A volta para casa estragada. Eles poderiam contar, mas Prauso não gosta de falar sobre isso, está doente até hoje, os rins estragados pelo sal, incha todo, não pode trabalhar, vive da solidariedade. Condola também não, pois é agoniado demais para tanta conversa, a não ser quando toma umas, aí gosta de vangloriar heroísmo, quem quiser que acredite. Chico Véi ninguém vê, pois este, com trauma e visões noturnas mesmo, não deixa de pescar, quantos dias forem as pescarias, enquanto os outros só vão para a pesca de ir e vir da lagosta – e agora de peixe também, depois que inventaram de pegar sardinhas vivas numa pedra ali perto, levam no galão azul furado, renovando a água, e usam elas vivas como isca num buraco perto da risca, e nunca que tinha dado tanto ariacó, galo, beiceiro, em tão pouco tempo, e já dormem em casa. O Vada, quem o vê, homem grande e sorridente, não imagina o que ele passou, o quanto de sal teve que cuspir para não deixar salgar a alma.

Não foram os sentidos embotados por quatro dias de mar, cansados e mal dormidos, nem o sol a fritar os miolos, nem a distração provocada pela ânsia de voltar e a concentração nos labores finais, ninguém a vigiar a escuridão, não foi nada disso, mas um espírito maligno, todos creem, o motivo de não terem percebido aquela onda rara ali, atacando-os a bombordo e atirando-os para fora da embarcação – ó, o mar! Um deles gritou, mas era tarde para alertar o ataque. Quando deram por si, a canoa virada e eles na água... já sabiam, mas não pensaram, só focavam em nadar de volta à embarcação, agarrar-se às costas da canoa virada. Mas só três chegaram – cadê o Chico Véi? Ele estava, quando a onda veio, na proa da canoa, rente ao mastro enfincado, a manu-

sear a vela, e se enrolou nas cordas, emborcou com a Samara, preso a ela, e pelejou até se soltar, levantar os braços e só encontrar água sob a canoa emborcada... começou a perder as forças, os pés já afundavam pesados com o peso da morte, levantou um braço pela última vez, derradeiro esforço, e conseguiu achar a parte externa da borda, agarrou e puxou – voltou à vida e, com a vista embaçada e a voz embargada, disse aos outros, que estavam com os olhos injetados de expectativa pelos minutos de espera, com grave serenidade, depois de um tempo puxando ar: pessoal, eu quase me acabo, achei que tinha chegado minha hora, achei que já tava morto! E os olhos de todos inundaram, e à água do mar juntou-se o sal das lágrimas nos rostos, nas bocas.

Os quatro reaglutinados e apoiados às bordas da Samara já sabiam, mas só pensavam em tragar ar, tranquilizar os pulmões. Eles já sabiam, mas não precisavam falar, bastava se entreolhar, olhares com uma certeza e uma dúvida: viviam um naufrágio, quanto tempo iria durar?

Que azar. Contudo sorte, estão inteiros. Tentaram desvirar a canoa, mas era pesada demais, nem esboçou menção de girar. Como canoa paqueta não afunda, tinham a embarcação virada para se apoiar pelo tempo necessário. Subiram no casco emborcado da Samara, com resignação, ali seria seu único chão, uma superfície convexa, viveriam sobre as tábuas da Samara a ranger. Vada disse – a última solução é Deus, o próprio Jesus jejuou quarenta noites e quarenta dias, então por que nós não podemos jejuar por uns dez dias?

O tempo... primeiro, minutos, depois, horas, estas mais curtas que aqueles e mais longas do que os dias que se seguiriam, noção esboroada, esvaecendo as esperanças, que só mutuamente puderam ser alimentadas ao longo daquele penar. Penar de corpos molhados e o sol a curtir o sal, queimar cabelos e peles. Assim seria o primeiro dia e os que seguiriam.

As estrelas recolheram-se tampando os olhos, entristecidas com aquele desmazelo que o sol veio presenciar quando arribou. E deve de ter sido o sol a esquentar os miolos de Condola para ele ter a ideia maluca de usar a tampa da caixa de isopor como prancha e sair a nadar atrás de socorro. Deu trabalho conter o homem, parecia desatinado. Mas conseguiram. Foi quando uma ideia os alumiou.

Perfuraram o fundo emborcado da canoa com a garateia, a qual já tinham recolhido do mar quando a onda veio, recolheram também a tranca (madeira roliça que fica na base do triângulo da vela), a qual estava

amarrada à borda da embarcação antes deles cortarem a corda, e forcejaram para fincá-la no casco perfurado à altura do mastro original submerso, apontando para o fundo do oceano. A réplica ficou muito aquém da firmeza encetada do mastro original, fincada conforme as forças permitiram e, com parte do pano, improvisaram uma pequena vela para tentar aprumá-los no rumo da terra, seguindo devagarinho. Mas, as correntes e os ventos moveram-lhes demais desde o naufrágio – a corrente vazante puxava para cá, o vento terral empurrava para o outro lado, eles buscando se orientar para onde virar, e discutiam, e a discussão fazia bem para os ânimos no começo, depois, virou desperdício inútil de energia. Até que enfim, aprumaram o rumo, estavam certos disso, e navegaram lentamente sobre a modorra marítima ao longo do dia.

A noite veio. Deitaram-se sobre “camas” improvisadas com corda de poita e pedaços de pano da vela. Do surrão, fizeram barreira para empaiar o vento frio. Dormiram impelidos pelo cansaço e embalados pelos sons da Samara: os baques das ondulações batendo em seu casco, o vento e o peso dos homens e o balanço do mar fazendo ranger o corpo de madeira úmida da embarcação, suas tábuas curtidas por água e sal, suas resinas e emendas – tudo a gemer em manha e sofreguidão.

No dia seguinte, viram que tinham de ajeitar o prumo pois foram desviados. Era necessário pelejar com o mastro improvisado, o qual havia inclinado, aprumar melhor a vela e aumentar seu relevo, mais firme e maior, fortalecer seu impulso. Vada convocou os homens para o duro trabalho com o mastro sem um chão firme para apoiar os pés, os braços cansados a puxar a madeira fincada e enfiá-la novamente, mais fundo. Condola e Prauso abriram, não conseguiam, o primeiro machucara a mão no esforço do dia anterior, o segundo estava esgotado. Chico Véi se dispôs e foi pelejar com Vada. Mas este fez mais força do que possuía, sentiu um passamento, viu a luz do sol invadir e estourar sua vista a esbranquiçar, e só não caiu na água porque Chico Véi lhe segurou. Foi um aperreio. Então, Condola decidiu mergulhar e pegar o tambor de água no convés emborcado. E achou. Mas a água estava salobra. Aí, Condola resolveu que tinha fôlego para ir ao porão, mergulhou e, movendo-se mais como peixe que como gente, na água, destampou o buraco, adentrou a casinha e resgatou um saco de açúcar no tambor do rancho, o resto estava perdido. Despejaram açúcar na água salobra e com essa mistura prepararam um litro de soro, o qual foram renovando com água do mar nos dias seguintes – alívio para as gargantas ressequidas a arranhar e

arder. Recomposto, Vada lembrou que tinha separado um peixe, salgado e deixado a secar ao sol por três dias: uma gaxona grande que comeriam no aniversário dele, logo que voltassem à terra.

Vada mergulhou no silêncio submerso do mar –olhos ardendo, visão turva na água verde e salgada, pulmões oprimidos, água densa afastada pelas mãos, como nela a cavar, empurrada pelas pernas, para movimentar o corpo cada vez mais pesado... nadou até o vácuo côncavo, sob o convés, desamarrou a tampa da caixa de isopor, ali presa, e desabaram os peixes podres: duzentos quilos de volta ao mar, que os tragou avidamente. Ele busca, num movimento ligeiro de braços, e resgata a salgada carne branca, quando já ia afundando em meio ao aluvião de peixes cinzas. Já sem fôlego, sorvendo ar com voracidade ao irromper no espelho d’água, Vada voltou aos companheiros com o troféu que os alimentaria. Mas Prauso não quis comer, a carne tinha apanhado a catinga dos peixes podres. Quem comeu, comeu pouco, meio entojado, mas não se arrependeu, sentiu-se revigorar, e repetiram a refeição no dia seguinte.

Foi o terceiro dia do naufrágio, no qual viram, bem ao a longe, uma silhueta de terra – e que silhueta, ondulada por morros verdes, dunas brancas e pedras sensuais, a terra encantada de Jericoacoara. Passaram por ali mirando admirados e seguiram o dia deslizando ao largo da costa, sem dela poder aproximar. Tomaram do soro, comeram do peixe, pouco, pois estava ainda pior. O dia foi longo. O sol atravessava o pano do abrigo improvisado e os castigava, beiços a rachar, pele a descascar. Ao final do dia, Prauso vaticinou: não suportaria outro. À noite, sob estrelas, iluminados por uma lua tenra, Vada chamou todos a rezar e eles rezaram com fervor. Ao mesmo tempo rezavam os católicos da Emboaca, oravam os crentes, todos unidos em energia e fé, pedindo calma ao mar e aos ventos, clamando pela Providência para trilhá-los na noite, como uma mãe a levar os filhos pela mão.

O acidente ocorreu numa madrugada de sexta para sábado. No domingo, o aperreio começou em Emboaca. Pescadores de outra embarcação, que estavam no buraco de vinte e seis braças, viram o pontinho de luz no mar, o lampião da canoa Samara, decerto. Na outra noite não viram mais e calcularam o retorno dos companheiros naquele sábado. Por isso estranharam quando voltaram e não viram a canoa aporteada, nem os pescadores na praia, nas ruas, em casa. Eita porra, se não está sobre a areia branca, só pode estar extraviada no mar! Deram o alarme, que de boca em boca se espalhou. Vixe Maria! Confusão no barracão dos peixes.

Hipóteses, suposições a especular possibilidades de estado e posição dos pescadores. Choro das mulheres, agonia dos filhos, comunidade em comoção. Solidariedade em ação. Marinha comunicada, mas todos sabem que não adianta nada. É se organizar – quem vai? Decidido. Vão no catamarã, leva o motor de popa. Vaquinha para comprar óleo e para a quimanga: água, bolachas, frutas, farinha, pão, manteiga, refrigerante, e muita água de coco para quando acharem os náufragos.

Ao mar, manter-se tranquilo, confiante, seriam achados. Era racionar, acalmar e sobreviver. Dava um frio na barriga pensar o quão longe iam sendo levados. Enquanto o coração se aquecia com a certeza de que estavam a procurá-los, a espinha gelava com a possibilidade de não conseguirem achá-los a tempo.

Em terra, o choro de Rosamar. A agonia da incerteza é doída demais, ela deixa as lágrimas rolarem, por mais que desejasse retê-las. Ela que foi contida e prática na encomenda do finado pai, e que manteve um nível mínimo necessário de serenidade para consolar a família quando da morte trágica do irmão, não conseguia, agora, controlar a tremedeira e o verter de lágrimas, suores e catarros perante a ausência do seu homem, ansiedade pela incerteza se o pai dos seus filhos voltaria a sentar à mesa do lar, a deitar na rede para dormir ou na cama para amar. E ela amaldiçoou o mar por tirar de Rosa a capacidade de amar. Porque se Condola não voltasse, seu coração também ficaria lá, afogado, devorado salgado no fundo do mar. Não faltou quem valesse à mulher desolada. Entre as quais, Bianca, esposa do Vada, que trazia o pragmatismo de quem carregava outra vida em si e a confiança de que o marido veria rebentar o novo filho, irmão de Samara.

Depois da reza, os quatro se esticaram no casco convexo da Samara. Vada demorou a dormir, olhando para o céu negro estrelado. Quando o sono ia lhe tragando, ouviu uma voz chamá-lo, uma voz assim tão forte, estranha, nem feminina nem masculina, ela disse: tem uma luz na tua frente que vai te salvar! Ele arregalou os olhos e ergueu-se, olhou para frente... nada viu na escuridão do horizonte, além dos vultos ondulantes do mar e as estrelas cintilantes no céu, ambos a fundir-se na miragem do horizonte.

Vada não dormiu mais àquela noite e viu quando a barra do dia despontou a leste e Condola acordou agitado. A verdade é que o vento terral adentrou o mar e Condola acordou areado. E cismou. Iam errado. Estavam sendo puxados mar adentro. E Vada convicto: estamos no rumo cer-

to, é seguir em frente. Mas Condola diz que não e que vai virar e pronto! Vixe, minha nossa senhora, quando esse encasqueta com algo, tenha é zé para demovê-lo. Vada acordou os outros para acudirem a convencer Condola do certo. Convenceram. Calma momentânea, que mais parecia preceder o desespero completo e total causado pela fome, pela sede e pelo cansaço que doía no corpo.

Quem viu, não sei, mas estava lá, a bandeira a boiar. E onde tem bandeira boiando, fincada em pedaço isopor, tem pescador. Seriam, finalmente, salvos? Era perto do meio-dia, quarto à deriva no mar, quando viram uma canoa biana ao longe, tentaram gritar, faltava força, não se fizeram notar, a biana se foi. Mas uma e meia da tarde, chegou outra biana e os tripulantes arrearam caçoeiras próximo à bandeira vermelha. Estes, da canoa Miramar, viram, vieram, entenderam, foram chamar outra, a canoa Sereia, que não queria vir, mas veio mesmo assim, e levou Vada à terra, pois desvirar a canoa Samara não dava, por mais que forcejassem, nem rebocar, pesada demais. Era ir a Camocim – Camocim?!, reagiram surpresos. Isso mesmo, neste final dos mares cearenses, era onde estavam. Lá tem a lancha de um deputado, acostumada a resgatar as frágeis canoas bianas no mar de Camocim.

A tripulação da Miramar tinha um resto da quimanga, exatamente quatro pães que, com meio litro d’água, forneceu-lhes certo conforto. Já, na lancha, na qual embarcou em Camocim, indo resgatar os companheiros e rebocar a canoa virada, deram um almoço a Vada que começou a comer, mas passou mal. Se tivessem sido encontrados pelo catamarã da Emboaca, tomariam só água de coco à guisa de soro. Soro que não receberam em Camocim, nem viram hospital, nem enfermeiro, muito menos médico – de branco mesmo só os homens da Marinha, os quais deram uma pressão danada no Vada, retendo-o salgado, rachado, descamado, por não sei quantas horas a interrogá-lo.

Muito diferente da recepção na volta à Emboaca. Já na chegada à terra em Camocim, por volta das cinco da tarde do dia vinte e três, foram acolhidos por pescadores e parentes que conseguiram chegar lá, antes, enquanto a comunidade providenciava um caminhão para resgatar os seus, trazer pescadores e canoa, recebidos com fogos e euforia logo após a curva, na entrada da vila da Emboaca em festa, comunidade abençoada e resistente, como aqueles quatro filhos seus demonstraram. Estes abraçados, beijados, molhados por lágrimas

Na missa de encerramento da novena a são Raimundo Nonato, padroeiro de Emboaca, de frente à igreja apinhada de gente, uma bandeira em mastro alto com a cor de referência do santo tremula ao vento, vermelha, como a luz avistada ao fim de cada dia na risca do mar. Dentro da igreja, à beira da praia, uma voz feminina cita nomes de filhos da terra partidos deste mundo. O padre pede por eles, que esperam a ressurreição. Não era a vez de chamar Francisco Valdo, só depois, após a homilia do padre agradecendo a salvação daqueles quatro filhos, irmãos, pais, maridos, amigos... muitos dos quais ali, naquele rito de múltiplas emoções. Vada foi chamado para o batizado do seu filho, e rumou para o altar com Samara agarrada à cintura do pai, de quem não queria largar desde que ele voltara do incompreensível para ela. Lá fora, na claridade das nove horas da manhã, galinhas bicavam pequenas pétalas amarelas na areia entre as pedras do calçamento, grãos e pétalas movidas pelo vento que o mar soprava.

Kalu para a ilha não vai de jeito nenhum. Promessa de mãe não se descumpre. Feita depois daquele naufrágio da piroga Quinara, que vinha da ilha de Bolama, lotada de gente para passar as entradas de ano em Bissau.Tragédia que mutilou tantas famílias, levando gente dela também. Por isso, foi em Bissau a cerimônia de proteção, conduzida por sua avó na moransa onde vive parte da família no bairro Santa Luzia. Foram de taxi, ele, a irmã e uma prima, partindo da casa da mãe no Cuntum-Mandina. Ela, que sempre fizera de tudo para os filhos nunca tirarem os pés do continente, sentia o peito apertado com a travessia aérea que Kalu faria sobre o oceano – o qual “ka tene firkidja ni fundu, somente a rainha do mar”, ouviu uma mulher falar quando contavam os corpos retirados da água e especulavam quantos desaparecidos jaziam no fundo do mar. Nunca esqueceu aquela frase. Por isso levou o filho à mãe dela em busca de proteção.

Desceram do táxi, sempre um velho mercedes azul, e andaram entre o casario, estancaram diante de duas casas e penetraram pelo estreito beco formado entre as paredes até um pátio: kintal di moransa. Do lado esquerdo, duas casinhas coladas, em frente uma espécie de pavilhão com cinco quar-

tos-moradas, ao lado direito mais duas casas, entre estas e os quartos nasce uma viela que vai bairro adentro e de onde veio o irmão da avó, a quem o tio de Kalu chamou berrando, viesse sentar-se com eles nessa roda de homens – havia também a de mulheres a papear enquanto, sentadas em banquinhos ou acocoradas, pelejavam com panelas, roupas, ou banhavam crianças que corriam pelo pátio. Na estreita varanda defronte os quartos, separadas por um kirintin desgastado, a avó, com auxílio das netas, preparava o ritual: matavam galinhas, escaldavam, depenavam, temperavam, cozinhavam, também arroz, aromas apimentados. De dentro do quarto, a velha a preparar e agradar o yran da djorson, com cana e palavras de adulação e velas e arrumações de objetos imagens panos, e vinha fora e coordenava o trabalho das netas e ia falar algo para os homens, ao mesmo tempo agitada e compenetrada.

A neta mais nova despeja de uma bacia as penas no chão do pátio, próximo à roda dos homens, e o jovem observa um porco a chafurdar em busca de restos de sangue e pele, a moça não consegue espantá-lo. O tio vai chamando um e outro passante para se juntarem àquela pequena djumbai regada a cana. E o homem olha para o sobrinho, centro do ritual que animava aquele final de tarde, prestes a ir estudar fora, a virar ospri em terras brasileiras e, depois, voltar com um diploma de valor, se Deus quiser.

— Para qual cidade do Brasil tu vais? (...) Para Fortaleza? É a cidade do Jardel! Que beleza de atacante, fazia manga de gols. Ô tio, sente aí, tome, cadê o copo, pronto, cana boa, é nossa, a parte do yran a mamé já separou. Perceba aí tio, o Kalu vai morar na terra do Jardel. Ahh, vai ter que levar minha camisola do Sporting para ele autografar!

— Mas ele não jogou foi no Porto? perguntou o mais-velho.

— Ô tio, primeiro foi no Porto, mas depois no Sporting... tudo bem tudo bem, mas ele também fez manga de gols pelo Sporting. Não vá viajar sem levar minha camisola, hem Kalu. (...) O que? Dois milhões de habitantes? É mesmo? Só numa cidade? Esse Brasil é grande hem meu filho, olhe, cuidado, não vá se perder lá, hahaha. Tsssaaa, ô cana boa!

Tudo pronto, a irmã chamou o Kalu. Ele entrou no estreito e cumprido quarto da avó, passou pela cama, por uma saleta, chegou ao fundo, meio cozinha meio baloba. Ali, a avó pediu ao yran proteção para o neto que ia cruzar o oceano em busca de educação no estrangeiro, falava baixo e ligeiro na língua materna mankanha. Kalu esforçava-se para entender, pouco compreendia, falante que é do kriol, mas sabia que ela molhava seus lábios com cana pedindo ao yran para abrir-lhe a boca e dela saírem palavras bonitas e necessárias, e às mãos para escreverem bem e sem

cansar, e à cabeça para pensar ligeiro e com sapiência, e despejava mais cana no chão ao redor da estatueta.

Feita a oferta em cumbucas para o yran, juntaram-se avó e netas e neto e mais algumas pessoas ao redor da bacia cheia de arroz, sobre a qual derramaram pedaços de galinha e muito caldo, limão e pimenta rescendendo.

Comeram com as mãos, conversando animadamente sobre a viagem do parente – as palavras e a malagueta faziam arder o espírito de aventura dentro do jovem, agora abençoado e protegido pelos seus, deste e do outro mundo.

Quantos yrans, quantas almas ancestrais, parentela passada, terão vindo naquele avião a proteger os filhos da Guiné-Bissau nele embarcados? A depender das encomendas maternas, o suficiente para derrubar a aeronave caso tivessem peso corpóreo. Sabe-se lá das entidades as que se recusaram a entrar na geringonça modernosa, as que evaporaram com o susto barulhento das turbinas, as que mergulharam no oceano por amor a suas águas profundas, as que deram meia volta por não suportar lembranças ignominiosas de travessias forçadas sobre aqueles mares, os quais não apagaram “com a força de suas vagas do seu manto esse borrão”.

Piroga: tipo de embarcação, semelhante a uma canoa, com tamanhos variados

ka tene firkidja ni fundu: não tem forquilha nem piso

kintal di moransa: espaço comum de morada familiar; pátio (geralmente chão de terra) no centro de moradias construídas ao seu redor.

Kirintin: cerco, divisor, parede artesanal feita de bambu entrelaçado

yran da djorson: divindade protetora da família ou de uma linhagem

djumbai: roda de diversão, contação de estórias, música etc./ Convívio, serão, conversa.

ospri: estrangeiro, forasteiro, viajante, hóspede.

Baloba: santuário para rituais religiosos, pode ser pequeno, caseiro, ou um templo em terreiro

mankanha: etnia presente em Guiné-Bissau

ka tene firkidja ni fundu: não tem forquilha no fundo

Seu Felismino caminhava entre as bancas, aromas e sons do mercado de Aracati. Chegara cedo e voltaria no mesmo transporte que o trouxera. De outras feitas, Felismino não se preocupava em qual caçamba subiria para retornar à vila, perdia a hora mesmo, tomava duas ou três doses de aguardente e se espalhava pelo mercado: falava dos peixes, os conhecia tão bem (quantos não saíram do seu samburá para aquelas bancas?), mirava o olho do bicho, levantava-o pelo rabo, entreabria as guelras, aí vinha a sentença que fazia alguns vendedores abrirem um sorriso e outros fecharem a cara. Também falava das verduras, apesar de não ser sua especialidade, já mexera com plantação e dava lá suas opiniões com ar professoral. Outrossim, distinguia o ponto certo da goma e do pão de milho. Quem o conhecia, e até alguns desconhecidos, seguiam seus conselhos, afinal, os cabelos brancos e as palavras certeiras expunham a experiência.

Mas naquele dia Felismino tinha um objetivo, um alvo certo, não gastaria tempo nem palavras em vão, queria mesmo era achar o melhor pisante que seu parco dinheiro pudesse comprar. E viu vários estirados em lonas no chão do mercado... conversou, pechinchou, até se convencer de

que aquele tênis era a melhor opção. O vendedor explicou – é o que há de mais moderno. E o bicho era bonito mesmo, todo branco, com detalhes cinzas, como na sola alta que encobria também o bico arredondado. Mas o que fez seu Felismino gamar no bicho, o diferencial para aquele ser o calçado mais arretado da feira aos seus olhos, foi uma espécie de palmilha atamancada no calcanhar com uns pirimbelos redondinhos – amortecedores para amaciar a pisada, explicou o vendedor – vixe que beleza!, deslumbrou-se Felismino. Mas o preço era salgado, porém, sal nunca o assustou. Felismino fez as contas, pensou que a calça escura de botão e prega poderia encarar mais este forró junto com o velho cinto de “couro” preto entrelaçado, e disparou – não seja banqueiro moço, me faça o calçado e a camisa por quarenta e não se fala mais nisso! O homem assentiu e Felismino montou o figurino para se apresentar à noite.

Quando o sol se pôs por trás das dunas de Canoa Quebrada, Felismino fechou os olhos para sentir melhor o frescor da brisa que o mar soprava – sopro de ar vindo de pulmões marinhos, passando pelas gargantas das falésias, a levantar poeira avermelhada do chão. O pescador entrou na casa erguida por suas próprias mãos, e a mulher já lhe trazia o prato com peixe torrado e grolado de tapioca. Ele comeu devagar, dando goladas de café, depois fumou um cigarro em longas inspiradas, pegou dois baldes com água que ele bombeara mais cedo e tomou um banho caprichado. Vestiu a calça escura, calçou as meias e o tênis novo, abotoou a camisa de viscose branca com traços pretos (parecida uma zebra de listras meio elípticas e dispostas de forma caótica), pôs por dentro da calça e apertou bem o cinto sobre o ventre delgado. Penteou com força, à escova, o resto de cabelos grisalhos que, duros, não se assanhavam com o vento da beira de praia. Beijou a testa da mulher, pegou o maço de cigarros luxus e saiu levando seu corpo arquejado, pequeno, magro, mas com resquícios de músculos rijos da peleja – figura pequena e imponente a desfilar pela rua de terra da vila dos Esteves, andando no alto das falésias, pelo caminho da igreja iluminado pela lua que banhava o chão vermelho e as peles e cabelos das moças, rapazes, adultos, crianças com quem cruzava indo ou vindo, passando por aquele lento transeunte que a todos cumprimentava. Agrada-lhe ver os jovens a andar agitados pelo caminho descampado, o rebolar das caboclas que tanto o embalaram agarrado a cinturas na sua mocidade, gosta também de ver o andar seguro e amalandrado dos rapazes, com músculos como os seus quando jovem pescador, mas com os ombros mais largos e esbeltos por

causa do surfe que na sua época não praticavam. Também gosta de ver os forasteiros, mais brancos e eufóricos do que os nativos – já chegando próximo à igreja, bem no meio do caminho entre a antiga e a atual vila de pescadores, viu ao alto, sentados no batente acimentado do templo, um casal calmo fumando.

Concluída esta parte do trajeto, saiu da calmaria alentadora para desembocar no furdunço da Brodway. Normalmente não vai por ali, prefere a rua paralela, mais calma, mas àquela noite estava tão vistoso, perfumado, cheio de si, que foi em meio ao chafurdo mesmo, para ver e ser visto, mas viu pouco pois é tanta gente que ele não consegue focar em ninguém e acaba andando de cabeça baixa, levantando-a só para cumprimentar os rapazes que vendem pulseiras, maricas e outros artesanatos, e gritam sempre – ôpa seu Felismino! E ele responde simpaticamente, bem como às meninas que moram na sua vizinhança e trabalham ali pelos bares – naquela noite deu até benção a duas afilhadas que acorreram a ele, quase não as reconheceu, mas derramou-se quando elas disseram que iam ver o padrinho se apresentar. Finalmente chegou ao espaço cultural Dragão do Mar, um pátio contíguo ao Centro Comunitário, e viu jovens em uma roda de capoeira, enquanto os companheiros do seu conjunto montavam os instrumentos, tudo sob o olhar do ilustre conterrâneo Chico da Matilde pintado na parede ao fundo. A lua – já não a percebia, a não ser quando a caçava com o olhar, pois a claridade urbana já se impusera naquele pedaço quebrado de Canoa. Matutava sem perceber por que – luz e água avançando, transformando tudo, gentes e sons, tudo muda, Felismino não! Felismino sim! maré ienche, chuva arrasta, gentes brigam, tudo mudando o tempo todo... sacolejou a cabeça, afastou as ideias que ondeavam no seu coco. O importante era concentrar-se para executar o seu repertório. Conhecia bem as músicas que cantaria, não tinha como errar, era só se concentrar. Sentou na bancada superior de uma pequena arquibancada de cimento com cinco níveis, que empresta um aspecto de mini-arena ao espaço onde os artistas locais desenvolvem suas performances para um punhado de moradores e alguns pares de turistas que passam pelo festejo local antes de mergulharem na babilônia.

— A noite tá boa, hem Mundim, o tempo tá cum esse cobre e descobre, mas água mermo só vai cair quando entrar o terral.

— E o magote num tá bom não?! ruma de gente Felis.

— É, mas será que ficam até mais tarde? nós somo os último.

— Fica não, é? num tá vendo os menino ali?!

— Esses fica!

A preocupação de Felismino com o tamanho do público era pouca. Quando chegasse seu momento, ele ia ouvir alguém, provavelmente o Vandro, gritar: vai lá seu Felis! E a sanfona do Anselmo ia gemer, a bateria e a zabumba marcar, o baixo e a guitarra iam gritar, e assim mesmo, com os instrumentos brigando entre si, ele cantaria com toda harmonia, em seu estilo inarredável de seresteiro de catiguria.

E os sorrisos estampados nas faces dos meninos legais de Canoa –os quais já não eram bem meninos, mas para ele seriam sempre pois assim os conheceu, sorrisos e olhos brilhantes emoldurados por vastas cabeleiras – seguidos de aplausos e gritos: uhuu. Juntos aos remanescentes de parentes das apresentações anteriores, uns dois casais de turistas, umas rodas de adolescentes se aglutinando antes de descerem para o luau com reggae na praia, o João dos Correio, “apoiador dos artistas da terra”, sempre bem acompanhado, além dos vendedores com seus isopores a regar a festa... para ele nada de bebida – hoje não! só cigarro. E sua voz rouca se espalhava como o cantar do mar no ar diáfano gotejado pela maresia.

Tudo isso ele via só de relance quando, com o microfone tão próximo à boca quanto um beijo iminente, descerrava levemente os olhos que continham a imagem viva dele a bailar enquanto cantava “Iracema”, sob a luz sagrada da lua cheia de Canoa Quebrada.

Tudo ali era falésia entremeada por areia branca vinda das dunas, algumas casitas brotar na terra, gentes daquele chão vendo, do alto, a praia e o mar verde espelhando pingentes dourados a perder de vista sob o sol. Mas tudo mudou após ser descoberta. Era noite. A rua mais badalada do litoral leste estava despida da roupagem humana em algaravia obstando a vistadas fachadas, ruas desertas. Assim o viajante a encontrou: desolada sob um luar minguante, pessoas enxotadas por um furioso vento de agosto, bramido rouco e frio de um mar sem amor, areias vermelhas a subir os batentes da praça, inundando o largo e adentrando as ruas, numa ânsia de vindita.

Otáxi chegou e parou defronte à casa. Ainda madrugada, quando Benvinda Sanca, a mãe de Carlos Sanca, deixou o bairro da Várzea rumo ao aeroporto da Praia, capital de Cabo Verde, e pela primeira vez lamentou morar tão próximo ao cemitério – olhar aqueles muros descascados, portão e gradeado, túmulos de corpos finados. Olhos cacimbados, as lágrimas não rolavam, viam embaçado o Liceu no começo do trajeto – carregada de memórias aquela antiga escola do filho. Seguiram. Estão numa avenida. A estátua de Amílcar Cabral, em meio ao descampado, era apenas uma grande sombra preta com a colina ao fundo. O carro seguiu deslizando livre entre os bairros Atchadinha e Fazenda, passou pela funerária Freitas e seu peito apertou ainda mais, olhou incrédula para a igreja pentecostal. Já próximo ao aeroporto, os olhos úmidos viram manchas de atletas agasalhados a correr. São seis horas da manhã e ainda está escuro, tão diferente da claridade que encontrará na terra da luz – claridade que ela não perceberia, luz embaçada por uma alma em treva.

Sempre conduzida pelo braço esquerdo, Benvinda embarcou rumo a Fortaleza. No voo não dormiu, mas os pensamentos vinham tão despedaçados e caóticos como sonhos: o filho ainda menino correndo e brincando, agora a criança já era o neto que se pendurava no jovem tio sem-

pre tão carinhoso com o sobrinho num chamego mútuo sem fim, então entrava em casa a criança crescida com marcas de luta no corpo, sempre tão genioso, chamavam-no provocativamente de manjaco e ele partia logo pra briga, sem se importar com o tamanho do adversário, ou se era um ou cinco. Até lembranças não vividas povoavam-lhe pelos pensamentos meio oníricos, como a festa de retorno do filho finalmente formado, como sempre sonharam; a família chegando à casa da noiva imaginária entre cantorias, batucadas, vozes, palmas de madeira e mãos acompanhando o som do batuque à tina, panelas ao chão cozinhando pedaços de vaca, nos copos vinho palmo e cana e cerveja... mas aí as roupas começavam a descolorir, como desbotadas pelas lágrimas. Lágrimas que rolaram quando a porta do avião abriu e ela sentiu o bafo quente da terra escolhida por seu filho para estudar, choro desatado, soluços e catarros, enquanto descia a escada e fazia o trajeto e sentia a presença viva do filho prosseguindo pelo mesmo caminho, pisando no mesmo chão.

E durante toda a estadia na cidade brasileira, as lágrimas não pararam mais de rolar, ela só chorava o tempo todo, inconsolável... mais ainda por não poder chorá-lo devidamente, aos gritos agudos dela e das parentas e das vizinhas, tristeza berrante como as cores dos panos fartos das mulheres, fartos como o amor de todas ao jovem partido, fartos como os panos enrolando o filho, e os homens do lado de fora de terno, circunspectos, todos e todas ali para consolá-la e ampará-la – mas chegaria a hora da sala de sua casa ser transformada em kau di tchur, num toca-choro onde o bombolom ressoaria com tristeza especial por aquele filho ter morrido tão longe do seu chão.

Não percebia a cidade, as semelhanças e diferenças, não ouvia as palavras e sotaques. Diante das autoridades locais, mal as via, não lia os papéis que lhe davam para assinar, não compreendia suas explicações, por mais clara que fosse a explicação em idioma seu conhecido desde as escolas da infância em Bissau – ela jamais entenderia como podia ser aquilo, como podem ter matado o seu filho a pauladas nesse tal Oitão Preto. E se lá fosse, no chão onde seu filho morreu, não perceberia o quanto é bela a paisagem vista do Arraial Moura Brasil. Não verá o pôr do sol do litoral oeste, o mais lindo de Fortaleza, o qual seu filho desfrutara tantas vezes nos tempos em que andou apaixonado – sem jamais imaginar, nem ele nem ela, que naquele mesmo bairro o amor dos dois morreria espancado. Morto a pauladas em Fortaleza. A mãe já não tenta entender – sodadi... sodadi... só saudade!

Mandjaku/manjaco: uma das etnias presentes na Guiné, principalmente no território do que hoje é a capital Bissau, onde é ou foi majoritária; termo usado pejorativamente em Cabo Verde para se referir às pessoas originárias de Guiné-Bissau.

Kau di tchur: local de realização dos velórios, conhecidos como toka-tchur, ou toca-choro.

Bombolom: instrumento percussivo, espécie de tambor.

Tina: instrumento percussivo, uma cabaça com a boca aberta voltada para uma bacia com água.

“Na chuva de cores da tarde que explode a lagoa brilha a lagoa se pinta de todas as cores. (...)”

Carlos Drummond de Andrade

Onormal era ela sair de casa chispando resmungos pelo canto da boca. Sem dúvida este era o normal, por isso a mãe nem ligava, às vezes ainda achava graça no jeito malamanhado da filha: saia grande para o seu tamanho, camiseta pequena e ela já não tão infantil, vestia-se com tanta má vontade que, às vezes, parecia só cobrir-se, e a mãe achava graça, melhor do que se irritar. As pernas estavam sempre lanhadas, joelhos, canelas, os pés meio tortos. E se a mãe, depois de muito gritar para a menina se apressar, dissesse que ela estava parecendo um estrupício, ela ia temperamental e ofendida à beira do caminho se isolar assuntando – óia, pensa que é gente, dizia a mãe estirando o beiço na direção da filha. Menina de cabeleira castanha, castanhos também os olhos, castanholas, como o olhar sapecado em quem lhe interessasse. Difícil era a mãe achar o quê interessasse àquela menina. Não parava

quieta quando tinha que aquietar; era lenta e preguiçosa quando tinha que se mexer a cumprir as lidas da vida diária naquele grotão branco e verde, no litoral leste do Ceará.

As idas à casa de farinha tinham lhe tomado manhãs naquele mês de São José. Ela ficava tão contrariada com a rotina de acordar cedo quando podia dormir até mais tarde, ao ponto de dizer desaforos que lhe obrigavam a correr para não levar uma chinelada. Mas quando chegavam a casa de farinha, a mãe esquecia o castigo e a filha esquecia o mau humor.

A casa de farinha fica próxima à Lagoa do Sal, cujas vazantes são sapecadas de pequenas roças de mandioca, além das plantações de capim para as criações. Entre os pequenos roçados, o da família Libório, que assim como a família da menina, junta-se a outras da comunidade no trabalho de colheita da mandioca e fabrico da farinha – homens que meses antes espalharam a maniva no solo, colhiam e carregavam a mandioca à casa de farinha, em caçuás sobre os lombos de jumentos – menos no do burro Anselmo, que com esse ninguém pode, é preguiçoso, desobediente, empaca quando é para mover, trota quando é pra parar, bufa molhado na cara de quem o encara para lhe puxar o cabresto, quando vê fêmea por perto dispara com o que estiver em cima e, o que é pior, deu a ir pra cima de fêmeas de outras espécies – bicho revoltado, tá vendo que isso é uma desnatureza medonha... quando se botou pra cima da Joana do Chico Assu, aí pronto – agora só vévi no cercado, aquele bicho farrista. Mulheres, velhos e crianças se dividiam nas outras tarefas da lida. Todo ano era assim, chegava a época, a rotina se repetia, trabalho pesado, às vezes com direito a serão noturno para dar conta do serviço. Quando era mais nova, a menina achava divertido, mas conforme foi crescendo foi achando cada vez mais maçante, ano após ano. Nesta temporada estava disposta a desertar e caçava estopim para a sublevação que pretendia empreender. Porém, duas novidades trazidas por seu Antônio Libório, diretamente da sede do Beberibe, surgiram na casa de farinha: um moedor automático movido a combustível e Lídia. Antes eram sempre as mesmas caras e a moenda da mandioca, já raspada por mãos rápidas com quicés, dava-se a braços pelejando no rodete do moedor de madeira a ranger. Daí para a prensa (a menina achava bonito aquele tronco talhado em parafuso a subir e descer), da prensa para as peneiras, as quais fazem nevar farinha nos cochos, de onde levavam para a chapa de cimento quente do grande forno de tijolo de barro, base oval onde a madeira queima. E as mulheres a esquentar a barriga e esticar os braços para, com rodos de

cabo comprido, mexer a farinha pra lá e pra cá, e uma fumacinha tênue, diáfana, exala cheirosa daquela planície esbranquiçada.

Quando Antônio foi mostrar a novidade tecnológica, a menina olhou curiosa, como todos na casa de farinha, mas seus olhos não acenderam, castanho brilhante, a não ser quando encontraram a criança que acompanhava os filhos do Libório. Uma pessoa nova, ali, da sua mesma idade, provocava muito mais interesse na menina do que a máquina. Lídia, por sua vez, estava com a face corada de alegria, cheia de sorrisos, como fosse introduzida num mundo descomplicado, simples qual brinquedo, sem as gravidades do mundo adulto que a rodeava na cidade, cheio de pressas, humores ruins e dramas familiares – um dos quais provocou o seu exílio na casa dos Libório. De súbito, o ânimo mudou, continuou corada, mas agora encabulada por ver aqueles grandes olhos castanhos grelados em si. Sentiu-se um pouco constrangida, pois não conseguia encarar de volta a menina, apesar de desejar fazê-lo, como adivinhando no íntimo que se daria bem com ela, uma parte de si gostou de cara da menina da casa de farinha, meio esquisita, pensou, mas interessante, sentiu. Em poucos minutos ficaram amigas, a menina a mostrar para a visitante cada detalhe da casa de farinha, tão sua, falando com carinho de pedaços, coisas e equipamentos que há pouco desejava mandar pelos ares. Encheu a mão de farinha quentinha do forno, comeu um pouco e abriu a mão da outra – como é mesmo teu nome – e Lídia respondeu de boca cheia, soprando farinha na cara da menina, que desatou a rir. A mãe ralhou com ela, que deixasse de marmota, encheu uma cumbuca de farinha, preparou dois beijus, assados na parte de baixo do forno, imenso calor, e as crianças comeram, Lídia se deliciando.

E assim os dias foram seguindo – o que para a menina era maçante, para Lídia era divertido, passando a sê-lo também para ela, trabalhavam como brincassem e brincavam quando não trabalhavam, maior parte do tempo, ainda mais com a licenciosidade da mãe, deixando a lida da menina correr frouxo, satisfeita com a paz de espírito que o bom humor da filha trazia, ela agora mais criança, como se a infância da visitante se refletisse nela, logo, com mais direito a brincar e menos obrigação de trabalhar. Difícil era botá-la no rumo do colégio – queria passar o dia entre a casa de farinha, o sítio dos Libório, a lagoa e os mil espaços para desenvolver seu rol infindável de brincadeiras.

Era uma tarde de domingo. Já quase não havia trabalho na casa de farinha, que teria meses letargos pela frente. O clima era de missão

cumprida, e as brincadeiras brotavam do bom humor geral. As meninas corriam entre os capinzais, pisavam atolando o pé na terra úmida da vazante, na areia fina e farta da duna. Na lagoa, homens pescando em cima de seus pequenos paquetes, atirando redes a riscar o azul. Mais perto, um menino brincava com uma miniatura de jangada, mania dos meninos de lá, correndo atrás dela a velejar num rego da lagoa. Elas se juntaram a ele, mas o menino arredio acha que aquilo de pesca em embarcação é coisa para homem, que elas fossem catar búzios. E elas deram língua – Lídia depois, estimulada pela ousadia da amiga – e correram a chutar água uma na outra – Lídia a levantar a barra da saia, a menina nem aí, a molhar-se toda. Não demorou, estavam ambas a pular e mergulhar na água acobreada.

Saíram a correr pela areia, rumo à praia, onde a menina da casa de farinha tencionava chegar – mas a percepção de distância era diferente entre as duas e Lidinha não quis, sentaram-se à sombra de um coqueiro. Os corpos e roupas molhados, o frescor da sombra e o cair da tarde suavizavam o clima, o vento roçava quase frio em suas peles úmidas e, instintivamente, encostavam-se para se aquecer mutuamente.

A luz era tão mágica, o céu fundindo tons azuis e fulvos, róseos e lilases exalando beleza. Via os olhos da menina da casa de farinha refletirem os jogos de luzes e cores do céu, até os garranchos sombreados do mandacaru ao poente riscavam a menina dos olhos da menina da casa de farinha. Descobri que toques arrepiam e mão espalmada na carne é quente. Vi seus olhos grandes sorrir – sorriso castanho. E nunca mais. Nunca mais vistas e paisagens tão inesperadas e deslumbrantes – nem mesmo aquelas futuramente repisadas – a imprimir sensações tão eloquentes. Nunca mais! Nunca mais a menina da casa de farinha.

No terminal rodoviário do bairro Antônio Bezerra, zona oeste da cidade, Lamine pegou o ônibus que levaria os trabalhadores aos canteiros de obra na estrada Rota do Sol Nascente. Antes de pegar a estrada para o litoral leste, viagem longa no trânsito carregado da cidade. Ao passar por um grande bairro, ao sul da metrópole, ele pensa: é como uma cidade dentro da outra essa Messejana, com seu comércio agitado, sua bela lagoa onde se banha a índia-estátua, muitas e diversas moradas, de altos prédios a casinhas singelas, também pequenas chácaras onde se vê a areia branca e as fruteiras frondosas, que ilustram fartura e paz, em extinção fronteiriça, dando lugar ao frenesi da rua vibrante cheia de gente e a feiura do concreto cinza e do asfalto. Lembrou-se para onde foram levados ao desembarcar na capital cearense, ele e outros guineenses embarcados no sonho de estudar no Brasil, achando que seria parecido com a Europa e, olhando pela janela na kombi a paisagem periférica da Caucaia, exclamavam: “é isso que é o Brasil!?”. Mas tal lembrança esvaneceu logo, pois o ônibus no qual ia agora, quase dois anos após aquele desembarque, despontou numa estrada

larga, fluxo livre, modernidade que ele tanto imaginou nas vésperas do embarque além-mar. Achou fosse a regra... a regra é a ilusão.

A ilusão sob as rodas, a realidade diante dos olhos, em movimento além da janela do ônibus. As carnaúbas com seus leques de palhas verdes a farfalhar, a vegetação densa, gordas caatingas verdes àquela época do ano, mata cercada, fim da cerca, área livre, terra branca, verdor vegetal, espelhos d’água, algumas casas, nova cerca, canavial florido: tênues plumas trigueiras no cimo do uniforme mar verde. Mais longe, sua vista alcança uma linha branca de dunas, às vezes invadida por torres eólicas, por trás, adivinha, está o mar. Lamine olhava tudo curioso, como a comer rápido, engolir para dentro de si, pote de experiências sensações vivências, pote a encher com o conteúdo de suas andanças na vida. Como as que fazia pelas ruas, campos e descampados da Guiné-Bissau, com seus arrozais, com seus cajueiros e mangueiras, essas árvores fruteiras que voltou a encontrar na paisagem cearense, diferente dos polons, essas altas árvores tão africanas, como suas planícies, rios, mares e mangues. E, agora, esse trajeto que faz por ruas e estradas do Ceará, com suas paisagens em mutação constante: abundância visual passando pelos olhos a oitenta quilômetros por hora.

O ônibus vai desacelerando, a vista descansando em uma paisagem uniforme, logo pisará na terra. Passaram por vilarejos vários, em um pararam, estabelecimento à beira da estrada, prato feito, bisteca ou cozido de gado ou galinha. Cada um escolhe o seu. Cada qual paga o seu. A firma não. Cada um por si. Quando estiverem na obra virão marmitas.

Depois do almoço, homens fumando à sombra do ônibus, quentura modorrenta, dentes palitados, antes de voltar ao veículo. No percurso, passaram ainda por dois ou três lugarejos antes de descer da estrada para a pista de piçarra que desemborcava numa rua de terra branca a penetrar entre casas, mas já não eram moradas, estavam mais para esqueletos do que foram – lar comércio igreja escola – esqueletos carcomidos, deteriorados, defuntos. Vilarejo fantasma, vidas desapropriadas. Lamine sentiu um leve frêmito quando esta ideia lhe percorreu a mente. E foi invadido por uma sensação forte de memória viva: medo, fuga, pernas atolando na bolanha, terreno encharcado, ele já não tão criança para ir às costas da mãe ou irmãs, também crianças, mas ele menor, dois irmãos ainda menores, abrigo em casa abandonada, água pouca doada por uma boa alma, comida nenhuma, tempos de guerra, aquela do sete de junho, não deu tempo para apanhar nada, o carro quebrado, fugiram

a pés quando ouviram bombas e viram artilharia pesada riscar a noite. Durante a guerra, morou com um cunhado no interior, Bafatá, depois de uns meses voltou e viu casas na sua vizinhança como agora vê estas do outro lado do Atlântico: ruínas de casas abandonadas por quem não queria partir, paredes quebradas e solitárias, a luz do sol entrando por trás, rebrilhando dentro, virando alma naquele corpo vazio, sombreando os contornos das ruínas remanescentes de paredes que muito ouviram. Naquela vila defunta, em uma casa alpendrada, a maior e a única inteira do antigo povoado que cederia espaço para a estrada alargada e para novos donos da terra, arranchariam Lamine e seus companheiros. Entre estes, Nego Dito foi um com quem logo criou camaradagem. Cafuz brincalhão, boa praça, sentaram vizinho no ônibus, conversaram bastante, Lamine mais ouvindo, Dito falando sem parar. De dia, separavam-se para diferentes frentes da obra, Dito a manobrar máquina na vanguarda, Lamine, na retaguarda, enfiando placas nas bermas e canteiros centrais nas partes da rodovia já construída, asfalto largo cheirando novo, sem gente sem carros, sem vida sem morte, ainda. Solidão acompanhada, três trabalhadores sob uma frondosa mangueira com as raízes escavacadas – queda iminente – o capacete ao lado, a marmita no colo, comendo em silêncio, com nojo do frango meio cru, Mal Cozinhado é o nome de um rio estampado em uma placa que ele mirava enquanto comia, soando ironia.

À noite, reencontravam-se. O colchonete do Lamine era estirado sob a rede do Dito, em um quarto apinhado de homens cansados. Mas, antes de dormir, ainda tinham energia para dar uma volta pelos arredores e, às vezes, articulando transportes, ir mais longe nos espaços e nas horas. Nego Dito era seu guia, descortinando aquele mundo novo que se abria diante de si. Um mundo de areias brancas, às vezes cobertas por fina lanugem cinza produzida por cajueiros coqueiros muricizais, às vezes completamente nuas a encandear sob o sol ou a lua grande.

Conheceu meninas bonitas, mulheres brabas, homens ruins, gentes de praias, roças, matos e cidades que pontuam na região: Aquiraz, Pindoretama, Cascavel, Beberibe, Fortim, Aracati. Conheceu Pedro Cangulo, amigo de Nego Dito, natural da região, que se engajou na obra como tratorista, mas é pescador de ofício e de causos, homem rodado, vive hoje em Fortaleza, mas vem sempre ao torrão natal, metido na compra e venda de pescado, desta feita não encontrou lagosta, mas o velho amigo, e engajou-se na obra de ampliação da estrada. Gente boa, o guineense

logo percebeu. Com estes dois parceiros, Lamine conviveu, conversou, bebeu, farreou, buscou e ofereceu pequenos apoios tão naturais ou fáceis, mas tão escassos para ele naquele meio – ainda bem que nunca falta gente boa em todo canto deste mundo de meu Deus. Minoria, exceção, mas Lamine tem o talento de identificá-las e se apegar – reciprocidade plantada por sua mãe, quando viajantes desconhecidos, dos quais ele se aproximava por curiosidade e levava à casa materna, agradeciam sua acolhida, um pequeno apoio que fosse como banhar e comer, ou maior como hospedar, e ela respondia: meu filho Lamine vai crescer e um dia vai viajar também e alguém fará o mesmo por ele.

Nas raras folgas de dia inteiro, Pedro levava-os para conhecer parentes, banhar em lagoas, beber em bares, vivências que só quem é da terra pode proporcionar. Lamine jurava retribuir, e seria com tanto prazer, quando pudesse levá-los a recantos do seu país: as ilhas dos Bijagós, o interior com suas plantações e matas e tabancas e balobas e fanados e vinho palmo e djidius animadores e animadas djumbais... Pedro iria mesmo, não duvidasse, pois tá aqui um caboco arretado pra correr o mundo, Dito confirmava, era Lamine se preparar, Pedro quando diz que vai, vai. Tem gente assim, não se aguenta parado toda vida no mesmo canto, com as mesmas caras e costumes, precisa sempre andejar em busca do novo. E não tem rico ou pobre, quem é assim viaja, quem não é estanca e quando viaja não sabe desbravar.

E desbravando um mundo novo, picadas abertas pelo amigo nativo, Lamine foi penetrando este universo e se regalava com tanta novidade. Era acabar a hora do serviço, sacarem macacões e capacetes, banharem, comerem e ir para algum canto: às vezes só conversar, às vezes beber, às vezes dançar. Lamine gostava das conversas, mesmo quando eram nos arredores mesmo da casa, pisando a areia fria, sentados num tronco arreado ou num resto de parapeito ou calçada, iluminando-se com as luzes dos celulares (como em Bissau), acendendo um cigarro, a nuvem de fumaça iluminada parecia ambientar o mundo das estórias que Pedro e Dito contavam. E aos sábados à noite, e aos dias de domingo, Lamine penetrava a nuvem de fumaça iluminada pela luz tênue de um brega, ou a fumaça baforada pelo seu Ribamar, cigarro matuto, iluminada pelo canhão de luz amarela do sol a entrar por frestas na casa, formando uma diáfana cortina áurea. Foi ao cair da tarde de um sábado que Lamine assistiu seu Ribamar enrolar, acender e tragar um pacai, enquanto conta uma estória das mais fantásticas que ele ouvira nestas terras de Siriará.

Quando Lamine entrou na casa, antecedido por Pedro e Dito, inclinou-se levemente para passar o limiar de entrada da baixa construção, endireitou-se ereto novamente, dizendo colissença, observou um senhor sentado num sofá velho e viu uma mulher com o ventre recostado à pia da cozinha, ela virou-se e olhou direto para o guineense e soltou um grito, persignando-se – cruz em credo! valei-me, Nossa Senhora das Candeia! E entrou a rezar uma ladainha incompreensível para ele.

— Tu é abestada, mulher? – disparou o velho meio perguntando, meio afirmando.

— Sua esposa, seu Ribamar? – perguntou o Dito em tom conciliador.

— É, seu Dito, mas num arrepare não, ela tá meio nervosa hoje. O senhor vá me desculpando, viu seu moço, como é mesmo sua graça? Pois bem, seu Lamine, desculpe minha véia que essa aí tem o miolo meio mole. Vamo se assentando minha gente. Chega Maria, larga de besteira e traz aí um café pras visita.

— Carece não, seu Ribamar, viemo só fazer uma visitinha – aparteou Pedro.

— Não macho, que é isso, faço questão.

— Mas o que é que dona Maria tem mesmo, tá com febre nos nervos é?

— É não, tá aí sendo besta, morrendo de medo dos neguinhos da praia, aí viu o seu moço aí e se assustou, desculpe aí, viu.

A mulher ia passando para fazer o café e se defendeu:

— Se tu é tão corajoso, por que num foi nem perto da praia hoje? Tu num tinha negóço pra tratar cum Zé da Tomé? A Jandira teve aqui inda agora e disse que quebraram a cerca do seu Mário, lá no baixio, que tá mais pra cá do que pra praia. Besta é quem se arrisca!

Pedro riu fogoso, “os neguinhos da praia”, fazia tempo que não ouvia falar.

— Quem não deve tá entendendo nada é o Lamine, hem?

— Nada, nada, respondeu o visitante um pouco constrangido, fora do assunto e ainda sendo protagonista de um esquisito episódio, mas satisfeito de estar ali naquele universo tão diferente, com aquela gente tão dessemelhante da de Fortaleza, enfim, estava a desbravar fronteiras, conhecendo gente nova, simples, hospitaleira e mágica, que ele nem imaginava existir tão longe das tabancas da sua Guiné, e gente boa, o que é uma sorte achar em qualquer parte do mundo.

Seu Ribamar não se fez de rogado, muito atencioso com o visitante de outras plagas, fez questão de explicar a história toda enquanto a noite ia se firmando a expulsar os últimos halos de claridade que restavam no chão de

cimento queimado daquela humilde casa, ainda com teto de palha na área dos fundos, mas já com telha na parte principal, a dos três cômodos – com telha é mais quente, mas suja menos e protege mais, dizia o velho entre saudando o progresso por todos almejado e lamentando-se pelo tempo das casinhas de barro e palha que pontuavam sobre o areal como se brotassem da terra e fossem parte natural dela, era assim que o velho via as choupanas da vila quando, dormindo, sonhava com tempos estancados na mente, sobras frescas daqueles tetos de palha virada. Ainda se vê algumas dessas casitas bonitinhas de antigamente, principalmente mais perto da praia – era em uma dessas que morava a família dos neguinhos da praia.

— E essa história de quebrar as cercas... como é isso, os neguinhos da praia são do movimento dos sem-terra, é? – chalaceou Nego Dito.

— Né não home. A história é a seguinte: há muito tempo tinha uma família, tudo preto como nosso amigo aqui, filhos de gente das senzala. O pai era um cabra violento, bebia cachaça e chá de raízes, batia na mulher e nos meninos, passava dias sem trabalhar, que se num era a mulher catar fruta e mariscar nas camboa, morria tudo de fome. Um dia o home foi simbora, passou mais de mês sem aparecer. A família se acostumou, penso que acharo foi bom né, ninguém gosta de viver debaixo de peia. Aí um dia, a mulher tava andado pelos descampado perto da praia, por traz duns morro que tem ali, e naquela época num tinha negóço de cerca cum arame farpado e essas coisa porque num tinha precisão, tudo era de todos e quem precisava marcar um pedaço pra si, fazia cum pá de coqueiro mesmo. Mas aí, a mãe dos neguinho tava andando lá, distraída com seus pensamento, talvez assuntando no marido que tinha sido visto pelas redondeza, talvez matutando em qual camboa pegaria mais camarão ou em que moita de murici acharia mais fruta. O fato é que um bichão de fora, home rico, se apossou dumas terra aqui e decidiu passar uma cerca onde antes não existia e estirou o primeiro fio por riba das estaca de pau-ferro. Pois num é que, sendo a preta baixinha, o danado do farpado rasgou a goela da desinfeliz. Os menino deram pela falta da mãe e foram atrás dela, só que quem achou primeiro foi o pai. Aí num prestou não! Quando os menino viram o corpo da mãe no chão, degolada, e o pai acocorado ao lado arreparando na difunta, se armaram de pau e se tocaram pra riba do home, que fraco da cachaça e da falta de comida nem reagiu e morreu das paulada. Era um dia de Nossa Senhora das Candeia e a lua tinha acabado de arribar no horizonte sobre o mar. Ela ficou vermelha como lua nenhuma jamais tinha ficado nessas terra,

tão vermelha quanto os ói dos menino que estavam como encharcados do sangue do pai. Nossa Senhora das Candeia ficou vexada dimais cum crime horroroso daquele em pleno dia de homenagear ela. Então a santa, ou o próprio Deus, Nosso Senhor, amaldiçoou os menino assassinos do próprio pai e entregou suas alma pro diabo. Desde então os menino ficaro vagando por aí sem comer, sem beber, sem crescer. Primeiro enlouqueceram, depois se encantaram. Desse tempo pra cá, sempre que coincide do dia de Nossa Senhora das Candeia achar de ser na lua cheia, os menino aparecem, cortam o arame que acham pela frente e se veem um pé de gente, na frente, descem a paulada nele.

O silêncio pesou na sala, Lamine estava atônito perguntando-se como é que podia ser aquilo, então Nego Dito quebrou o silêncio a galhofar:

— Ô povo pra gostar duma história de trancoso, nam!

— Né história de trancoso não, seu Dito, oxente, eu mesmo num vi uma arrumação dos neguinho da praia?

— Como foi isso home de deus, perguntou Pedro Cangulo.

E Ribamar contou a história do Tião Tainha, pescador que estava a cuidar de sua jangada sobre os rolos na areia, lavando as tábuas, aplainando crostas, ajeitando o pano, apertando cordas... preparando tudo para a viagem na madrugada vindoura. Era um final de tarde, o sol já baixava às suas costas, deixando um rastro rosa a tingir as nuvens sobre o mar. Concluíra seus afazeres e quedou um pouco, escorado à proa da jangada em posição de encetar mar adentro, vendo a lua irromper no horizonte, emergindo do oceano. Primeiro surgiu uma mancha leitosa no começo de céu, a preceder a ponta da hóstia lunar – uma casquinha flamejante se insinuando por trás da cabeceira imaginária do mar. Em pouco tempo, ergue-se esplêndida. Restos de nuvens somam-se à sombra de São Jorge e adornam a grande esfera, contrastando com o seu intenso rubor que, aos poucos, vai alvejando, conforme sobe para rebrilhar brancura gulosa engolindo o céu negro.

O pescador vai embora, caminhando sobre a areia, em meio a um coqueiral. Para. Olha para trás, ao alto, observa o luar encantador entre a folhagem dos coqueiros, belíssima composição. Continua a caminhada. Passa por um arroio represado pela areia, já quase uma pequena lagoa, tão argêntea que nem parece água, ao centro, como trilha luminosa, um delgado canhão de luz branca da lua, ainda a meia altura.

Seguia sua caminhada, subindo e descendo dunas que às vezes, quando mais altas, até escondiam a lua ainda a subir, agora lentamente.

Foi então que percebeu um arbusto de muricizal com as folhas a mover-se estranhamente, pois não havia vento. Antes que pudesse imaginar algo, irromperam da folhagem três meninos munidos de paus – varas de ubaia – a açoitá-lo. Ele tentou combatê-los, mas eram muito ágeis e os golpes do homem eram desferidos ao léu. Sem dúvida alguma eram os neguinhos da praia a atacá-lo. E como doíam as vergastadas. E como eram assustadores seus guinchos, os olhos vermelhos como a lua ao nascer, carapinhas emaranhadas sobre as cabecinhas, seus corpos de crianças nus, dentes pontiagudos de símios... os três eram idênticos em assombro.

Seu Ribamar e dois companheiros vinham da lida e se depararam com a cena esdrúxula:

— Nós vinha dum brocado na terra dos Ribeiro e vimo o destroço. Os menino correram pelo areal e entraram numa mata que tinha ali perto e vai dar na lagoa. O póbi do Tião ficou lá arreado no chão, o corpo todo marcado, se trucendo de dor. Foi mercê muita reza e mezinha da Raimunda pro desinfeliz escapar da febre e dos machucado.

Lamine estava boquiaberto e perguntou – ê meu tio, me diga, você viu os tais neguinhos?

— Vi de longe, eram como meninos de verdade, mas antes de se embrenharem na mata, um vortiou assim a cabeça... que cara assustadora daquele culumim, nem caipora, parecia um demônio.

E Maria subiu o tom da reza, fixando velas nos cantos da casa.

Polon: grande árvore, semelhante ao baobá

Bolanha: campos alagados, terreno plantação de arroz

Tabancas: aldeias do interior da Guiné-Bissau

Balobas: local de ritos religiosos

Djidius: animadores (cantores, contadores, instrumentistas) em celebrações tradicionais e festas das etnias islâmicas (fulas, mandingas etc.)

Djumbai: roda de diversão, conversa, contação de estória, música e dança.

Quem o vê no seu barraco em uma comunidade na esquina da grande cidade litorânea, velho cego recluso prostrado, não imagina o príncipe caboclo que aquele homem foi. Só a fala tranquila, pausada, melódica, com entonações agudas, precisas, revela a empáfia dos velhos tempos. Seu nome? Foi o que o fazendeiro lhe perguntou naquela longínqua manhã no lugarejo dos Patos – Isaac Sulino, o parto mais ruim que o sol do Brasil já queimou. Respondeu assim, ao assumir a defesa daquele rapazote magricela que, estando no mesmo bar onde Isaac bebericava, uma bodega com a calçada alta de cimento, disse uma pilhéria com uma bonita moça que passou a cavalo diante deles. A mulher era filha de um fazendeiro da região. Não demorou nada, este apareceu montado no mesmo cavalo. O homem desapeou e foi logo perguntando – quem foi que mexeu com a moça que passou inda agora montada naquele cavalo ali? Fui eu, respondeu o rapaz. Mal calou, sentiu a lâmina lhe perfurar o bucho. Já no chão, o moço olhou com olhos de cachorro sofredor para Isaac e suplicou – seu Isaac num deixa esse home me matar não, pelo amor de Deus; aí eu dei um pulo do terreiro pra cima da calçada e já pousei com as duas pernas abertas sobre o corpo, no chão, aí olhei ao redor e disse (provocativo): tô procurando

um homem aqui nos Patos pra acabar de matar esse moço aqui! Nisso, né, Zé Ari, eu já tinha sacado meu teçado que carregava no cóis. Silêncio tenso no ambiente. O fazendeiro fez aquela pergunta e Isaac respondeu, identificando-se. E vosmecê é de onde, perguntou o fazendeiro – Isaac Sulino da Serra Grande, respondeu em tom proclamatório – E este rapaz é alguma coisa do senhor? – Agora é, me pediu pela vida em nome de Deus e agora é como fosse filho meu! O fazendeiro olhou para o jovem ferido e disse: agradeça a esse homem pela sua vida. E foi-se embora.