Tosca

Giacomo Puccini (1858-1924)

Melodramma in drei Akten

Libretto von Giuseppe Giacosa und Luigi Illica nach Victorien Sardou

Official Timepiece Opernhaus Zürich

Handlung

Innenraum der Kirche

Sant’Andrea della Valle

Der aus den Verliesen der Engelsburg entflohene politische Gefangene Cesare Angelotti sucht in der Privatkapelle seiner Schwester, der Marchesa Attavanti, Schutz vor seinen Verfolgern.

Nacheinander erscheinen der Mesner und der Maler Cavaradossi, der an einem Madonnenbild arbeitet. Ohne sie zu kennen, hat er die Marchesa Attavanti während ihrer Kirchgänge beobachtet und heimlich als Modell für seine Magdalena benutzt. Schwärmerisch vergleicht der Maler die Schönheit seiner Geliebten, der gefeierten Primadonna Floria Tosca, mit der von ihm gemalten Magdalena.

Kaum hat sich der Mesner entfernt, verlässt Angelotti sein Versteck. Cavaradossi erkennt ihn und erklärt sich bereit, ihm bei der Flucht zu helfen. Doch als von draussen Toscas Rufe zu hören sind, muss sich Angelotti erneut verbergen. Die eifersüchtige Diva ist überzeugt, dass Cavaradossi mit einer anderen Frau zusammen war. Besorgt um Angelotti, gelingt es Cavaradossi, ihre Verdächtigungen zu zerstreuen. Für den Abend wird ein Stelldichein verabredet. Im Gehen erkennt Tosca in der Madonna auf Cavaradossis Gemälde die Marchesa Attavanti. Der Maler versichert ihr, dass es sich nur um eine unbekannte Kirchgängerin handele. Halbwegs beruhigt verlässt Tosca die Kirche.

Angelotti kommt erneut aus seinem Versteck. Während Cavaradossi ihm den Weg zu seiner Villa erklärt, verkündet ein Kanonenschuss, dass die Flucht entdeckt worden ist. Zusammen verlassen beide die Kirche.

Der Mesner stürzt mit den Kapellsängern herein: Der Erzfeind Napoleon ist besiegt worden! Für den Abend ist eine Siegesfeier anberaumt, bei der Tosca als Solistin in einer neuen Kantate auftreten soll.

Unerwartet erscheint Baron Scarpia, der Chef der Polizei. Gemeinsam mit seinem Gefolgsmann Spoletta hat er Angelotti bis in die Kirche verfolgt.

Das Verhör des Mesners bestärkt Scarpia in der Vermutung, dass der als Sympathisant der Republikaner bekannte Cavaradossi dem entflohenen Gefangenen geholfen hat.

Tosca kehrt zurück, um ihrem Geliebten mitzuteilen, dass die abendliche Verabredung wegen der Siegesfeier nicht stattfinden könne. Scarpia, der Tosca begehrt, ergreift die Gelegenheit, Toscas Eifersucht zu wecken und so Angelottis Versteck in Erfahrung zu bringen.

Er zeigt ihr den Fächer der Marchesa Attavanti, den er kurz zuvor entdeckt hat. Rasend vor Eifersucht stürzt Tosca davon, um ihren Liebhaber zur Rede zu stellen – Scarpias Spione folgen ihr. Der Polizeichef geniesst die Vorfreude auf den Triumph, Cavaradossi am Galgen und Tosca in seinen Armen zu sehen.

Scarpias Gemächer im Palazzo Farnese

Scarpia hofft, sein Verlangen nach Tosca stillen zu können und sendet ihr, die im gleichen Gebäude bei der königlichen Siegesfeier auftritt, ein Billett, in dem er sie zu sich bittet.

Der Agent Spoletta bringt die Nachricht, dass man Angelotti nicht gefunden habe, wohl aber sei Cavaradossi festgenommen worden. Von Scarpia befragt, leugnet der Maler, mit Angelottis Flucht zu tun zu haben. Gleich darauf betritt Tosca den Raum. Bevor Cavaradossi zur Folter gebracht wird, beschwört er sie, das Versteck Angelottis nicht zu verraten.

In wilder Auseinandersetzung mit Scarpia weigert sich die Sängerin, ihr Wissen preiszugeben, doch als er anordnet, die Folterqualen zu verstärken, verrät sie das Versteck. Cavaradossi wird hereingeschleppt. Er stösst Tosca als Verräterin zurück.

Sciarrone, ebenfalls ein Agent Scarpias, meldet die Wende in der Schlacht von Marengo: Napoleon ist Sieger! Cavaradossis Freudenausbruch beendet Scarpia, indem er ihn zur Hinrichtung abführen lässt.

Auf die Frage der Sängerin, was Cavaradossis Befreiung koste, nennt Scarpia seinen Preis: Tosca selbst. Ihr Hass schürt seine Begierde. Vom Himmel im Stich gelassen, willigt sie gebrochen ein: Sie will für ihren Geliebten das Opfer bringen, sich Scarpia hinzugeben.

Der Polizeichef erklärt, dass er Cavaradossi nicht ohne weiteres freilassen könne und man deshalb eine Scheinhinrichtung inszenieren müsse. Tosca verlangt von Scarpia noch einen Geleitbrief für sich und den Geliebten. Nachdem Scarpia das Dokument ausgestellt hat und er seinen Preis einfordern will, ersticht ihn Tosca.

Plattform der Engelsburg

Cavaradossi erwartet seine Hinrichtung. In Gedanken an Tosca und ihre gemeinsame Liebe schreibt er ihr einen letzten Brief. Da erscheint sie selbst. Sie zeigt Cavaradossi den Geleitbrief, schildert ihm, was geschehen ist, und gibt ihm Instruktionen für die bevorstehende Scheinhinrichtung.

Das Hinrichtungskommando erscheint. Die Soldaten feuern, Cavaradossi fällt. Als das Kommando abgezogen ist, stürzt Tosca zu Cavaradossi. Voller Entsetzen muss sie feststellen, dass der Geliebte tot und sie einem Betrug zum Opfer gefallen ist. Vor den nahenden Häschern springt Tosca in den Tod.

«Come

la Tosca in teatro...»

Cavaradossi, 3. Akt

Dieses Werk ist der Primadonna, die sich selbst ganz ausspielt, gewidmet. In Floria Tosca soll sie alle höchsten Verzückungen des Theaters und der Liebe erleben.

Adolf Weissmann

Plötzlicher Tod

Ian Burton

Als ich in diesem Sommer mit dem klugen und alten Sakristan der Kirche Sankt Andrea della Valle sprach – eine wesentlich freundlichere Gestalt, wenn auch nicht weniger hingebungsvoll als seine Vorgänger bei Sardou und Puccini –, erzählte er mir von den zwei Filmen, die dort nach Puccinis Oper gedreht worden waren, und in welchem Mass Sardou verfremdet wurde, aber dass das wirklich nichts ausmache, weil die Musik wunderschön sei. Was er mir nicht erzählte, war, dass Sankt Andrea der heilige Patron und Schutzherr derjenigen ist, die plötzlich aus dem Leben scheiden, und dass wohl aus keinem anderen Grund beide, Sardou und Puccini, entschieden hatten, das Stück unter seinem Schutz beginnen zu lassen – schliesslich sterben alle drei Hauptfiguren der Oper plötzlich, ohne Zeit zur Reflexion und ganz offensichtlich ziemlich weit entfernt von den heiligen Sakramenten.

Wenn Floria Tosca heute die Kirche Sankt Andrea Della Valle betreten würde und vor dem barocken Gemälde des Heiligen in dieser prächtigen und aussergewöhnlichen romanischen Kirche nierderkniete, dann würde sie auf der hölzernen Gebetsbank vor der Ansammlung von flackernden Weihkerzen und schon leicht verwelkten Gladiolen eine kleine Karte mit folgendem Gebet finden: «Heiliger Sankt Andrea Avellino, der du als Schützer derjenigen verehrt wirst, die einen plötzlichen Tod sterben, demütig bitten wir dich, uns zu behüten und vor einem solch schrecklichen und verbreiteten Schicksal zu bewahren; wir bitten dich, uns in unseren letzten Stunden die Zeit zu geben, die heiligen Sakramente zu empfangen und so in der Gnade Gottes sterben zu können. Amen.» Am Anfang des 3. Aktes von «Tristan und Isolde» stirbt der Held an einer tödlichen Wunde. Etwa eine Stunde später ist er tot, nachdem er sein Leben ausgiebig Revue passieren liess zu einer Musik, die in die Tiefen psychologischer und geistiger Deutung vordringt. Das ist im Bereich der Oper das wohl extremste Gegenbeispiel zum «plötzlichen Tod». Und tatsächlich zählt es üblicherweise zu den Klischees, deretwegen die Oper als eine so grundsätzlich absurde Form von Kunst gilt – weil die Heldinnen und Helden so lange brauchen, um zu sterben, und ausserdem noch dabei singen. Die Todes-Arien des Bereuens, der Sehnsucht, der Tapferkeit, der Selbsterkenntnis, der Verklärung,

geistiger Betrachtung, des Ärgers, der Liebe und der Hoffnung in den Werken der Barockzeit, in den lyrischen Tragödien, in den Belcanto-Opern wie auch in den grossen Meisterwerken von Mozart, Verdi und Wagner stellen immer die unvergesslichsten Momente dar. Aber was sollen wir mit einer Oper anfangen, die von der brutalen Prämisse auszugehen scheint, dass die meisten Leute plötzlich sterben? In der die drei Hauptpersonen Scarpia, Tosca und Cavaradossi (ganz zu schweigen von Angelottis erbärmlichem Selbstmord, der sich den Brunnen hinabstürzt – als sei er eine Nebenhandlung in einem Andrzej-Wajda-Film) unerwartet sterben, ohne Vorbereitung, ohne Trost, in einem allgemeinen Dunst von Irrtümern, Unwissenheit und Verwirrung. Man mag es der tief pessimistischen Haltung von Puccini und seinem Librettisten gegenüber dem Stoff zuschreiben. Und dasselbe scheint auch die Musik über weite Strecken zu erzählen.

Doch ist das längst nicht alles, was sie uns mitteilt. In Cavaradossis «E lucevan le stelle» überlässt uns die Musik einen kurzen Moment lang der ausgleichenden Erinnerung, indem sie Momente seines grössten Liebesglücks noch einmal heraufbeschwört, nur wenige Minuten, bevor er niedergeschossen wird. Die Oper bietet uns in weit grösserem Masse als das Schauspiel eine Sicht der Welt, die von subjektiven, oft miteinander in Konflikt tretenden Wahrnehmungen der Wirklichkeit bestimmt wird. Alle Hauptcharaktere verlieren sich für gewisse Momente in einer ähnlichen Art von Extase, in denen die «reale» Welt um sie herum vollkommen verblasst, wie beim langsamen Überblenden im Film, wobei davon ihre Wahrnehmung (die ausnahmslos mit ihren Fantasien gleichzusetzen ist) allein von der Musik offengelegt wird.

Toscas Vision eines idyllischen Schlupfwinkels auf dem Lande mit ihrem Geliebten («Non la sospiri la nostra casetta») ist eine bekannte Variante dieses Themas, eine weitere ist Scarpias Besessenheit, mit der er Tosca begehrt: Im gefeierten Schluss des ersten Aktes ergreift die von der Begierde hervorgerufene Vorstellung ihrer Person eine solche Macht über ihn, dass nicht nur die Kirche um ihn herum vollkommen verschwindet, sondern sogar Gott inmitten eines von Weihrauch und Chorgesang erfüllten Gotteshauses. Ähnlich

auch Toscas «Vissi d’arte», das mehr als eine Unterbrechung, wie Puccini zuerst dachte – eine Fortführung seiner musikdramatischen Technik darstellt, wenn, wie in «E lucevan le stelle», die Handlung sich zeitlupenhaft bewegt und die «Kamera» auf eine psychologische und die Gefühle einfangende Nahaufnahme umschwenkt. Diese intensiven Momente der Reflexion und Selbstanalyse verlieren ihre traditionelle Stellung in der Oper, zum Beispiel am Ende, vor dem Tod, und sind auf das ganze Werk verteilt – in Übereinstimmung mit dem existenzialistischen (und ebenso christlich-mystischen) Prinzip «Ich sterbe in jedem Moment, den ich lebe», dem man in der christlichen/existenzialistischen Philosophie Kierkegaards begegnet. Puccinis Modernität (man könnte fast sagen: seine Post-Modernität) zeigt sich in der eindringlich reflexiven bzw. selbstbetrachtenden Natur von Tosca. Diese ist nicht nur thematisch eingebunden, da die Heldin Schauspielerin und Sängerin ist, vielmehr gibt es zahlreiche Gelegenheiten, in denen das Libretto und die Musik die Aufmerksamkeit auf sich selbst lenken. Das einzige weitere Opernbeispiel für dieses Verfahren ist Cileas «Adriana Lecouvreur» und natürlich, auf ganz andere Art, «I Pagliacci». Wie das Werk von Pirandello oder sogar von Beckett könnte man «Tosca» als ein Krebstier bezeichnen, insofern als das Stück sein Skelett auf der Aussenseite trägt. Die Figuren in der Oper lenken immer wieder Aufmerksamkeit auf Toscas «Aufführung» – «Mai Tosca alla scena piu tragica fu!» oder «Come la Tosca in teatro». Das ganze Werk wirkt wie eine Reihe von Wortspielen über den Ausdruck «Theater spielen». Das war bis zu einem gewissen Grad immer schon das besondere Merkmal einer bestimmten Form von intellektuellem Theater (Calderons «La vida es sueño» oder auch Shakespeares «Hamlet»), aber gegen Ende des 19. Jahrhunderts befindet sich diese Neigung in einem Entwicklungsprozess zu etwas qualitativ anderem – zu einer philosophischen Aussage über die Natur von Wirklichkeit und Wahrnehmung und zum Beginn jener Form von Existenzialismus, der am angemessensten in fiktionalen Werken zum Ausdruck kommt.

Auch auf anderen Gebieten zeigt «Tosca» ihre Modernität. Den Wegfall der traditionellen Reflexions-Arie kurz vorm Tode («E lucevan le stelle» ist eher eine Parodie darauf) habe ich schon erwähnt und

ebenso den Einfluss, den «Tosca» auf die Entwicklung von Puccinis Opernschaffen ausübt, indem das Stück eine wesentlich naturalistischere, ja konfuse Verschmelzung emotionaler Zustände aufweist als gewohnt. In früheren Operntraditionen beleuchtete eine Arie immer nur einen einzigen «affetto», aber jetzt passiert in Puccinis Arien etwas, das die fiktionale Literatur des 19. Jahrhunderts in der Technik des «Inneren Monologs» oder dem «Stream of Consciousness» entwickelte – wo Selbsttäuschung und ausschweifende Bekenntnisse ebenso dazugehören wie plötzliche Enthüllungen, Entdeckungen der Wahrheit über das eigene Ich. In gewissem Sinne versetzt Puccini seine Heldinnen und Helden in eine «existenzielle» Lage, in der sie ihre Erlösung oder Absolution, ihre «Himmel» oder «Höllen» in der Sekunde finden müssen, in der sie ihr ausgesetzt sind, im «luminösen Heiligenschein, der uns umgibt», wie Virginia Woolf unser Bewusstsein der Wirklichkeit nannte. Puccinis Charaktere befinden sich in einem beständigen Zustand des «Werdens», und das genau ist es, worin sie ihre Rettung finden, oft in Momenten der Krise und nicht so sehr in dramatischen Höhepunkten kurz vor dem Ende des Stücks. «Plötzlicher Tod», «unvorhergesehener Tod», «unvorbereiteter Tod» oder, wie Hamlets Vater es in Worte fasst:

«In meiner Sünden Blüte hingerafft, Ohne Nachtmahl, ungebeichtet, ohne Ölung:

Die Rechnung nicht geschlossen, ins Gericht

Mit aller Schuld auf meinem Haupt gesandt.»

Dies war die Erfahrung von vielen Menschen im 20. Jahrhundert wie in keinem zuvor; und in dieser ersten Oper, die Puccini im 20. Jahrhundert schrieb, sterben alle Figuren auf eine gewalttätige und unvorbereitete Weise. Dazu war Puccini, überraschenderweise, von Sardou gedrängt worden. «Sardou will, dass alle sterben!», schrieb Puccini in einem berühmt gewordenen Brief nach einem Treffen mit ihm. Joseph Kermans Ablehnung von «Tosca» als «schäbiger kleiner Schocker» trifft die Sache überhaupt nicht. Puccini manipuliert die Bestandteile des Melodrams, wie auch seine Techniken und Charakterisierungen, so subtil und selbstbewusst wie Pirandello in «Sei Personaggi In Cerca D’Autore» oder Sartre in «Les Mains Sales». In dieser Hinsicht scheint «Tosca» viel mehr ein Werk des 20. Jahr-

hunderts zu sein als etwa «Wozzeck», der dramaturgisch und musikalisch betrachtet eher in die dekadente Romantik des 19. Jahrhunderts passt.

Toscas Sicht der Welt und ihre Beziehungen sind vom Theater bestimmt. Sie lebt in Anführungszeichen, wie eine Hollywoodfigur, die eine Schauspielerin spielt, und zitiert endlos Teile von Filmen und Drehbüchern und aus Rollen, die sie irgendwann einmal gespielt hatte. Für sie ist die Trennung von Kunst und Wirklichkeit vollkommen verwischt. Und Scarpia wird von ihrer «Inszenierung» in den Bann gezogen – für ihn ist ihre Kunst zu einem machtvollen Aphrodisiakum geworden, Cavaradossi hingegen akzeptiert einfach diesen Aspekt ihrer Persönlichkeit als einen Teil der Frau, die er als Ganzes liebt. Das Werk wurde Teil des Kults der «Diva-Verehrung», weil es immer schon mit den grossen Diven identifiziert wurde, sei es vom Theater, wie im Fall von Sarah Bernhardt, oder der Oper, wie im Falle aller grossen Soprane, die die Rolle seither gesungen haben, von Haricléa Darclée bis Maria Callas und darüber hinaus. Teil des «Spiels», heutzutage «Tosca» zu sehen, ist es zu beobachten, bis zu welchem Grad eine lange Tradition von Gesten, Kostümen, Haltungen etc. der Inszenierung anhaftet oder von ihr verändert wird. Wenn es in der Oper eine Form Religion gibt, dann ist es der Kult der Oper selbst. Puccini hat die Stellung der Religion im 20. Jahrhundert vollkommen verstanden und auch das Mass, in dem sie durch Kunst ersetzt worden war. Und wie im Fall von «Parsifal» in Bayreuth ist der heilige Gral das Opernhaus selbst geworden.

Vor allen Dingen sehe ich.

Ich sehe die Person auf der Bühne, die Farben und Bewegungen der Sänger. Ich bin ein Theatermensch.

Ich mache Theater.

Giacomo Puccini, 1910

Gewalt und Täuschung im Libretto der «Tosca»

Mathias Mayer

Auch wenn, nach einem Wort von Friedrich Schlegel, «gute Dramen drastisch» sein müssen, bieten die Erfolgsstücke vom Beginn des 20. Jahrhunderts, man denke nur an den «Kopf des Jochanaan» aus Strauss’ «Salome», noch einmal manche Steigerung. Im Fall von Puccinis «Tosca» ist die Kritik an der drastischen Brutalität des Stoffes älter als das Libretto. Zwar heisst es, dass der Verfasser der dramatischen Vorlage für Puccinis Oper, der französische Erfolgsautor Victorien Sardou, schliesslich die Bearbeitung als Libretto für besser erachtet habe als sein eigenes Drama, – aber gerade einer der beiden Verantwortlichen für das Textbuch, Giuseppe Giacosa, liess sich den Blick nicht trüben. In einem Brief an den mächtigen Verleger Giulio Ricordi von August 1896 gab er zu bedenken, beim ersten Durchlesen scheine ja das Sujet durch die «Schnelligkeit und Offensichtlichkeit der dramatischen Handlung» für eine Vertonung geeignet. «Aber je mehr man», so heisst es weiter, «der Handlung folgt und in jede Szene eindringt, um eine lyrische oder poetische Sequenz darin zu finden, desto stärker wird die Überzeugung, dass es sich für das Musiktheater absolut nicht eignet». Die Verknüpfung der Fakten, die Intrigen, gingen hier im Unterschied zur «Bohème» viel zu stark auf Kosten der Poesie. Die melodramatische, kolportagehaft gesteigerte Verbindung aus Religion und Kunst, Sex und Sadismus hat man dem Stoff seither immer wieder vorgeworfen, – der Wirksamkeit der musikdramatischen Gestaltung auf der Bühne stand sie aber nicht im Wege.

Dabei ist «Tosca» nicht ein beliebig zusammengezimmerter Gewaltexzess, sondern die Brutalität der Handlung ist historisch verankert: Die Szene spielt im Rom des Juni 1800, vor einem politisch klar positionierten Konflikt zwischen monarchistischer Schreckensherrschaft der Habsburger – in Gestalt des Polizeichefs Scarpia –und republikanischer Freiheitsbewegung, die, nach französischem Vorbild unter Napoleon eingerichtet, hier unterdrückt wird: Ihre Vertreter kommen zu Tode, der als politischer Gefangene geflohene Cesare Angelotti, mit dessen Flucht aus dem Gefängnis in die Kirche die Oper beginnt, und der Maler Mario Cavaradossi. Zwar erkennt der Maler im Flüchtling Angelotti den Konsul der ehemaligen Republik von Rom, aber für eine Verständigung über ihre gemeinsamen

politischen Ziele bleibt in der angespannten Situation kein Raum. Ein Duett à la Carlo – Marquis Posa findet nicht statt. In der Mitte des ersten Aktes bricht dann die Nachricht von Napoleons, des «Verbrechers» Niederlage herein und soll – von Kirche und Staat – mit einem glänzenden Fest gefeiert werden: Dieses Fest bildet den Hintergrund des zweiten Aktes, im Palazzo Farnese, in dem die von Tosca gesungene Kantate aus dem Saal der Königin in Scarpias Polizeibüro zu hören ist. Aber der grossspurig noch vom Chor unterstützte Dank an Gott für den erreichten Sieg steht nicht nur im schneidenden Kontrast zur Folterung Cavaradossis, sondern der Sieg der Monarchisten war voreilig. Der blutüberströmte und völlig geschwächte Maler gewinnt in der Begeisterung neue Kraft, als Sciarrone mit der Botschaft hereinplatzt, dass Napoleon bei Marengo die Truppen der Royalisten geschlagen habe und ihr Oberbefehlshaber flüchtig sei. Der kurze Ausbruch eines Freiheitstaumels wird zwar von Scarpia unterdrückt, zeigt aber doch die politische Spannung, unter der die dahineilende Handlung steht: Die Wiedergefangennahme des Konsuls Angelotti scheint für die politische Karriere des Machtmenschen Scarpia entscheidend, und auch die eiskalt unter dem Deckmantel der Lüge betriebene Hinrichtung des republikanischen Malers muss als Teil des antirepublikanischen Terrors Bedeutung haben.

So gesehen gewinnen nicht wenige Aspekte dieser Handlung ein nicht zuletzt politisches Gewicht. Wie wenig es sich dabei im Rom dieser Zeit um ein rechtsstaatliches System gehandelt hat, wird aus den Bildern der Jagd deutlich, mit denen Scarpia verbunden ist. So wie er seine Häscher und Schergen als brutale Schläger durch die Stadt schickt, um Angelotti im Landhaus Toscas zu fangen, so ist er auch gewohnt, die Frauen als Beute seiner Lust zu verachten und gleichzeitig zu geniessen. Der nackte Terror wird in doppelter Weise in der Mitte der Oper offensichtlich: in Scarpias sexistischem Begehren, das sich auf den «Falken» Tosca richtet, auf ihre Vergewaltigung, die am Ende des 2. Aktes noch durch ihren Hass um so mehr angestachelt ist; und in der gleichzeitigen, akustisch und visuell präsenten Folterung ihres Geliebten, durch die sich Scarpia als Herr über Leben und Tod beweist. Diese Macht über den Körper des anderen ereilt Cavaradossi, den Scarpia als Rebell wahrnimmt, zwar nicht,

wie angedroht, unmittelbar, indem er gehängt wird, aber eben wenig später, in der selben Nacht um vier Uhr morgens, in der Erschiessungsszene auf der Plattform der Engelsburg. Und Tosca entzieht sich der bevorstehenden Vergewaltigung, mit deren Versprechen sie glauben musste, den geliebten Cavaradossi retten zu können, indem sie die Gewalt selbst ausübt: Indes Scarpia den Passierschein für das Paar ausstellt, dem er nach der scheinbaren Hinrichtung die Flucht in Aussicht gestellt hat, erdolcht Tosca den Gewalttäter. Zwar hat Tosca damit nicht in erster Linie politisch gehandelt, denn im Unterschied zur rebellisch-atheistischen Position ihres Geliebten wird sie als fromm und unpolitisch charakterisiert, aber gleichwohl stellt ihre Tat – wenn auch der Selbstverteidigung geschuldet – ein Fanal dar, das jedenfalls das Gesetz Gegengewalt erzeugender Gewalt demonstriert. Wie wichtig Puccini dieser Aktschluss war, zeigt die von ihm betriebene Textänderung gegenüber der Sardou’schen Vorlage.

Hatte Tosca die lange Pantomime nach dem Mord in der Dramenvorlage mit der Wendung beendet: «Und der Geleitbrief? Was habe ich nur damit gemacht?», so lässt die Oper sie nun sagen: «E avanti a lui tremava tutta Roma!» – «Und vor ihm erzitterte ganz Rom». Mit dem Tyrannenmord wäre sozusagen das politische Zentrum – zumindest eines politischen Stückes erreicht. Dass (und inwiefern) «Tosca» dies nicht ist, ist mitverantwortlich für die Ausdehnung des Stückes auf den dritten Akt, in dem der noch über seinen Tod hinaus mächtige Arm Scarpias den «Rebellen» tötet und Tosca in den Selbstmord treibt.

Während in vergleichbarer Dramatik Verdi etwa die brutale Repression im spanischen System des Don Carlo trotz der Liquidierung des Marquis Posa und der Ketzerverbrennung noch durch das Freiheitspathos von Carlo und Elisabetta sowie den rettenden Eingriff des Mönchs alias Karl V. ebenso begrenzt wie gleichzeitig politisch verschärft, setzt das Libretto der «Tosca» nur bedingt auf eine politische Botschaft. Das «böse» System bleibt am Ende unangetastet, aber im Untergang der fortschrittlichen Kräfte ist zumindest der skrupellose Gewaltherrscher Scarpia mit in den Tod gerissen worden: Angesichts der starken Sympathielenkung auf die Liebenden wird man den Ausgang zwar als tragisch, aber kaum als nihilistisch be-

zeichnen können, denn selbst in der Niederlage und im Untergang bleiben der Wert der Freiheit und der Liebe unbetroffen.

Jedoch allein mit den Mitteln der traditionellen Tragödie wäre wohl die Vitalität der Oper und ihre auch politisch relevante Dramatik nicht zu retten: Hier kommt vielmehr eine ganz andere Perspektive in den Blick, die die Häufung der Gewalt in ein neues Licht rückt. Denn neben der Sphäre der Politik und der Sexualität spielen auch die der Religion und der Kunst eine erhebliche Rolle.

Die beiden Protagonisten, Floria Tosca und Mario Cavaradossi, sind Vertreter zweier Künste, der Opernbühne und der Malerei, die beide auf die Fähigkeit der Verwandlung von Realität in Schein ausgerichtet sind. Und die Momente des Scheinhaften, von Fiktion und Illusion, prägen die Handlung der Tosca auf eine entscheidende, und darin nicht zuletzt politisch einschlägige Weise. Die Kirche selbst, so könnte man sagen, der Ort authentischer, unverstellter Begegnung mit der Transzendenz, wird im ersten Akt immer mehr zu einer Bühne: Angelotti rettet sich hierher, um in dem zur Kulisse gewordenen Sakralraum sich einer lebensrettenden Verkleidung zu bedienen. Während der Mesner als schillernde Gestalt dienerhafter Esslust in kirchlichem Gewand für einen halbwegs komischen Ausgleich in der düsteren Handlung sorgt, ist Cavaradossis Tätigkeit als Kirchenmaler nicht viel mehr als ein politischer Coup: Zwar weniger explizit als im Drama Sardous ist er doch auch noch im Libretto als freigeistiger Voltairianer und Aufklärer ein Feind von Kirche und Staat. Dies erhellt überdies aus seiner erotisch anfechtbaren Malerei, denn dem offenbar in Auftrag gegebenen Bild der Maria Magdalena verleiht er kurzerhand die Züge jener stummen Beterin mit den blauen Augen, die zuletzt des Öfteren in der Kirche gesehen worden war: Es handelt sich um die Marchesa Attavanti, die hier nicht wirklich gebetet, sondern die Flucht ihres Bruders Angelotti (mit Kleidern für ihn und einem versteckten Schlüssel) vorbereitet hat. Selbst für die offenbar fromme und gut katholische Tosca nimmt der Besuch der Kirche Sant’ Andrea della Valle nicht nur liturgische Bedeutung an, verabredet sie sich doch dort zum Stelldichein für den Abend mit dem geliebten Mario. Und vollends Scarpia: In Umkehrung von Angelottis Versteck wird für den Polizeichef die Kirche zum profanen Ort des Verdachts,

er lässt sie nach dem Flüchtling durchsuchen, und gleichzeitig missbraucht er sie als Kulisse seines hemmungslosen Begehrens. Dabei vergleicht er seine dramatische Intrige mit der Jagos – dem Publikum von 1900 aus Verdis vorletzter Oper (1887) eindringlich in Erinnerung. Was Jagos Intrige mittels des untergeschobenen Taschentuchs an tödlicher Eifersucht im gutgläubigen Otello ausgelöst hat, stellt der nicht weniger bösartige Scarpia mittels des zufällig entdeckten Fächers der Attavanti an. Damit reizt er Toscas Eifersucht und entlockt ihr auf diesem Weg soviel Wissen, wie er für die Verfolgung Cavaradossis braucht.

Wobei übrigens nicht zuletzt die Funktion der unsichtbar bleibenden Attavanti ein weiterer Beleg für die Stringenz und das handwerkliche Raffinement des Librettos ist: Sie steht in Verbindung mit allen Hauptgestalten, – mit Angelotti, ihrem Bruder, dem sie in der Kirche die Flucht ermöglicht, mit Cavaradossi, der sie, ohne dass sie davon wüsste, als Magdalena porträtiert, und mit Scarpia, der über die Fährte ihres liegengebliebenen Fächers auf die Spur der Verfolgung kommt, indem er durch dieses Requisit Toscas unnötige Eifersucht schürt. Seiner oberflächlichen Dramatik wegen ist die strenge aristotelisch-klassische Fügung der drei Akte leicht zu übersehen: Dabei spielt die Handlung an drei Orten in Rom, und auch von der Zeiterstreckung erfüllt sie strenge Massstäbe, indem sie keine 24 Stunden dauert.

Angesichts so zahlreicher «Inszenierungen»› in der Kirche, die bei dem lüsternen Scarpia bis zum Stachel des Fleisches führen, entfaltet der erste Akt eine ganze Serie von theatralischen Maskierungen und Täuschungen, im Dienst politischer oder auch erotischer Energien. Setzen Cavaradossi und Angelotti die Täuschung als Instrument politischer Freiheit ein, so wird sie in den Händen Scarpias zum brutalen Medium der Unterdrückung. Die Handlung gewinnt somit nicht selten Züge von einem Spiel im Spiel, das alles andere als harmlos bleibt. Aber die Grenzen zwischen Bühne und Realität werden auf ganz unterschiedliche Weise aufgehoben: Bietet der Palazzo Farnese im zweiten Akt Körpertheater erschreckendster Weise, so gehört es gerade zum Sadismus Scarpias, die eigene Lust noch durch die Simulation des Theaters zu steigern. Indem er Toscas

Liebe erpressen und sie durch die Folterung des Geliebten zu einem Spielball seines Begehrens machen möchte, vergleicht er ihre Schmerzen mit ihren Auftritten auf der Bühne: Wenn er zu Cavaradossis Qualen noch lacht und ihre Schuld in Toscas Unnachgiebigkeit sieht, reizt er sie, die Schauspielerin und Sängerin, aber auch die eigene Wut, ins Masslose: «Auf der Bühne war Tosca nie tragischer!»

Der Zynismus der Gewalt ist ins Unerträgliche gesteigert, indem das echte Leid als bloss gespieltes diffamiert wird. Die Kategorie des Tragischen verkommt zum blossen Vorwand. Toscas Rache, so könnte man sagen, besteht darin, dass sie das Einverständnis mit seinem Begehren, ihr zu Willen zu sein, nur vortäuscht und ihn schliesslich ermordet – auch dies ein Umschlag von Spiel in blutige Realität. Das Libretto steht damit wo nicht auf der Höhe so doch im Dialog der Zeit, – die veristische Oper wie Leoncavallos «Bajazzo» oder das zeitgleiche Theater von Schnitzlers «Grünem Kakadu», in dem der Ausbruch der Französischen Revolution zu einem Gewaltexzess führt, zeigen den meist tödlichen Weg von der vermeintlichen Illusion in die Realität.

Unter diesem Vorzeichen steht auch der dritte Akt der «Tosca». Während man sich gewundert hat, dass Puccini auf die ursprünglich für Cavaradossi vorgesehene Hymne verzichtet hat, in der er seine Liebe zur Kunst, zum Vaterland, seiner Hoffnung bekunden sollte, – und genau diese Passage war es, die den greisen Verdi so beeindruckt hatte –, setzte er an deren Stelle die erotische Erinnerung «Und es blitzten die Sterne». «Tosca» (1902) ist immer noch die Leidenschaft», heisst es in dem 1951 geschriebenen Gedicht «Kleiner Kulturspiegel» des allerdings musikalisch wenig versierten Gottfried Benn. Dieser melodramatischen Leidenschaft setzt der Schluss der Oper den Gipfel auf, indem er noch einmal auf die Grenzaufhebung von Spiel und Realität zurückkommt und dadurch die Gewalt der Politik drastisch unterstreicht. Dabei geht es um die Vollstreckung von Cavaradossis Todesurteil, das wiederum in das für diese Oper so kennzeichnende Zwielicht gestellt ist (übrigens auch szenisch: die Hinrichtung erfolgt an der Grenze zwischen Nacht und aufgehender Sonne): einerseits ist es Ausdruck der biopolitischen Macht über das Leben und damit der unmittelbarste Ausdruck der recht-

losen Gewalt (während Scarpias Tod in der Logik des Textes als Ergebnis einer rechtmässigen Gewalt erscheint); und andererseits wird dieses Ritual der Hinrichtung ausgerechnet von Tosca, in der Täuschung über Scarpias Zuverlässigkeit, als eine Art Theaterspiel angekündigt. Im Palazzo Farnese hatte Scarpia die Freilassung Cavaradossis zugesagt, wenn Tosca ihm selbst zu willen gewesen sei; aber aus Opportunitätsgründen könne man Cavaradossi nicht einfach freilassen, sondern er müsse zum Schein erschossen werden. Davon berichtet auch Tosca im Duett mit Mario. Sie bereitet ihn auf die, wie sie glaubt, nur vorgetäuschte Erschiessung vor, mahnt ihn, sich zum Schein hinzuwerfen und sich nicht zu verletzen: «Ja», so sagt sie, «wir vom Theater können so etwas besser!» Tosca hat sich über die Täuschung getäuscht, Scarpia hat seinen Gegner wirklich erschiessen lassen. Die Gewalt hat sich somit aller Finessen des Spiels und der Täuschung bedient, sie bricht sich mit aller Brutalität Bahn, und ihre Gegner, Angelotti, Cavaradossi und Tosca, sind am Ende alle aus unterschiedlichen Gründen tot. Tosca aber bleibt bis zum Schluss in der Sphäre des Theaters befangen, indem sie den Tod des Geliebten nicht als politischen Mord, sondern als «tragisch» bezeichnet.

Aber Täuschung und Gewalt, List und Macht stehen in einem wechselseitigen Verhältnis: Die Mittel der Gewalt können sich verselbständigen und gegen sie wirken, d. h. sie können auf der Seite des Rechts wie des Unrechts, der Freiheit wie des Zwangs eingesetzt werden. Puccinis «Tosca» zeigt diese Mittel – der Täuschung, der Maskerade, der Illusion – sowohl im Funktionieren der Macht wie auch in der Eigenleistung der Künste, des Theaters und der Malerei. Von daher liegt der Gedanke nicht fern, dass auf diese Weise auch etwas über das Selbstverständnis der Musik ausgedrückt wird: Denn so, wie aus Cavaradossis Gemälde oder Toscas Bühnenspiel letztlich nicht die wirklichkeitsferne Kunst, sondern die Unmittelbarkeit des Lebens selbst spricht, so ist auch die Musik hier nicht länger mehr die Kunst der Verklärung, sondern eine Maske der Wirklichkeit. Selbst wo sie schön zu sein scheint, ist sie dem Bewusstsein der drohenden Realität abgerungen. Die Täuschungen der Gewalt zeigen, nicht anders als die der Kunst, die Täuschung der Gewaltlosigkeit auf.

Diven

Dieter David Scholz

In der Antike war das Wort «Diva» Göttinnen vorbehalten. In den entgötterten modernen Zeiten sind Primadonnen der Oper von ihren Verehrern zu Göttinnen erhoben worden. Sie beglücken durch ihren Gesang, sorgen für gesellschaftlichen Glanz, für Gesprächsstoff, auch für Skandale, erregen durch ihr extravagantes Äusseres Aufmerksamkeit. Launisch sollen sie sein, hochmütig, geldgierig und verschwenderisch – und was der gängigen Vorurteile mehr sind. Eine «Self fulfilling prophecy», wie die Soziologen sagen, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung.

Die Diva ist längst stilisiertes Produkt einer Erwartungshaltung, ist künstliche, extreme Personifikation von Weiblichkeit. Diven gibt es viele: Filmaktricen, Schauspielerinnen, echte Primadonnen (Sängerinnen), aber auch gewöhnliche Frauen als (Möchtegern-) Diven. Wobei es auch männliche Diven, um nicht zu sagen Primadonnen, gibt. So mancher Tenorist ist «divenhafter» als eine Sopranistin. Birgit Nilsson beispielsweise meinte einmal, Franco Corelli, mit dem sie gern und oft sang, sei eine Diva gewesen.

Der Begriff «Diva» ist gleichbedeutend mit «Primadonna» und stammt aus der von Anbeginn ihrer Existenz extravagantesten aller Kunstgattungen, der Oper. Seit die Sängerinnen schon sehr früh – im 17. und 18. Jahrhundert – damit begannen, allmählich den Kastraten die Show zu stehlen, sie als Publikumsmagneten und Stars der Aufführungen abzulösen, gab es Primadonnen. Der Begriff meinte aber zunächst nur Fachliches: Die Prima donna ist, vergleichbar dem Primo uomo, dem ersten Mann, traditionell die erste und führende Sängerin einer weiblichen Hauptrolle in einer Vorstellung oder auch im Ensemble einer Operntruppe. Meist steht ihr eine Seconda donna oder Primadonna altra gegenüber, wobei der Hauptsängerin stets der Titel Prima donna assoluta gebührte. In vielen Opernhäusern war die Sensation und Anziehungskraft einer führenden Dame schlechterdings eine Frage des Erfolges des Opernhauses. Es ist müssig, darüber zu spekulieren, ob es die Verehrer oder die Sängerinnen selbst waren, die jene Verklärung und Überhöhung der singenden Frau ins Leben riefen, die sie zur Diva, Göttin, Primadonna erhob. Etikette wie «La Superba» (Die Unübertreffliche), «La Divina» (die Göttliche) und «La Stupenda» (die Fabelhafte) sind den

grossen Damen des Operngesangs angeheftet worden. Manager, Maestri und Opern-Direktoren, Plattenfirmen, Werbeagenturen, Medien und vor allem fanatische Stimmfetischisten und stupide Opernenthusiasten, die Kunst vornehmlich als Rausch, als Lebenssteigerung oder Lebensflucht begreifen, erregen und ergötzen sich an diesen Begriffen, die einhergehen mit Erwartungshaltungen an Outfit, gesellschaftliches Verhalten, an Habitus, Gestus und exorbitante Kunstleistung.

Der groteske Primadonnenkult, wie er bis heute existiert, also die oft unterwürfige, ja anbetungsvolle Verehrung greller, narzisstischer, überschwenglicher, exzentrischer weiblicher Gesangsstars, die immense Gagen ebenso selbstverständlich erwarteten, wie den Kniefall der Komponisten, Theaterdirektoren und des geneigten Publikums, entstand bereits im 18. Jahrhundert, blühte aber seit dem frühen 19. Jahrhundert recht eigentlich auf und beschäftigte zunehmend die Öffentlichkeit. Oft mehr als die Kunst des Singens.

Divenhaftigkeit, um nicht zu sagen Primadonnentum, ist eine Lebensform, eine Künstlerexistenzkategorie, eine Geschlechtstypen-Variante der besonderen Art. Den Diven, so will es nicht nur das Vorurteil, ist ein berufsspezifischer Verhaltenskodex eigen, der meist um so ausgeprägter ist, je teurer sie im Musikbusiness gehandelt werden. Im Club der Besten, zumindest aber der Teuersten zu sein, verlangt die Einhaltung der Spielregeln. Im Club stützt einer den anderen. Alles greift ineinander. Man schiebt sich die Bälle zu. Wer einmal im Club ist, hat es geschafft. Und alle Mitglieder des Clubs sind selbstverständlich Freunde. Man tut zumindest so. Es dient dem «Big Business». Eine Hand wäscht die andere. Der Rubel rollt: «Freude, schöner Götterfunken». Wenn nur das Marketing und die PRArbeit stimmen. Der Marktwert gehorcht den Gesetzen der Börse. Zeitgeist redet mit. Massenwirksamkeit hilft. Popularität kann aufgebaut werden. Wer schliesslich herumgereicht wird in den ersten Opernhäusern oder auch in den Filmkonzernen der Alten wie der Neuen Welt, wer im Jet-Set rotiert, das entscheiden Manager und Agenten, Intendanten, Marketingchefs und Konzerne. Das Publikum zollt Beifall. Der Hang der Diven zum Luxus, zu Juwelen und teurer Couture, ihre Launenhaftigkeit und ihre Allüren verhindern oft die

Wahrnehmung tieferer Wahrheiten hinter verständlicher Abschirmungstaktik. Unter der Oberfläche purer Notwendigkeit der Abgrenzung gegenüber zudringlichen Trabanten und Adoranten verbergen sich nicht selten zarte und sensible Seelen, die hinter schützenden, scheinbar undurchdringlichen Mauern, das Gärtlein ihrer utopischen Empfindungen und Erkenntnisse hegen und das Elfenbein ihres Künstlerturms vor Verwitterung durch den Dunst gemeiner Realität und schnöder Alltagsbanalität bewahren.

Natürlich ist Divenglück Rampenglück: Das Bad in der Menge, Beifall, Blumenbouquets. Die Rückseite heisst meist Verzicht auf privates Glück. Schaut man hinter die Kulissen des Berufs der Opern«Diva», stellt man fest, dass es sich um einen der härtesten Berufe überhaupt handelt. Nicht jede Sängerin, die Stimme hat und singen kann, bringt die Voraussetzung mit, Opernsängerin zu werden. Soll ihr Stern länger am Opernhimmel strahlen als ein vorbeiziehender Komet, sind Disziplin, Fleiss, Mut, Unerschrockenheit, permanente Arbeit an sich selbst und Aufopferung des Privatlebens unverzichtbare Voraussetzungen, ebenso kluger und schonender Umgang mit den stimmlichen Ressourcen und ständige Übung, Kontrolle und Korrektur der Gesangstechnik. Die Angst, eines Tages die Stimme zu verlieren, begleitet eine Operndiva ein Karriere-Leben lang. Als Diva an der Rampe zu stehen, kann süchtig machen und leichtsinnig. So manche junge Sängerin singt sich im Glücksfieber des schnellen Erfolges und der öffentlichen Anerkennung wund. Wie viele Sängerkarrieren in unseren schnelllebigen Opernzeiten sind nach fünf Jahren beendet? Wie viele Sängerkarrieren erweisen sich als kurzlebige Sternschnuppen am Opernhimmel, die verglühen, ehe sie noch in ihrem hellsten Licht geleuchtet haben.

Diva-Sein ist eine extreme berufliche Existenz, eine AusnahmeLebensform, unsicher balancierend zwischen Selbstdisziplin oder Spontaneität, Inszenierung oder Marketingstrategie, Höhenluft und Abgrund, Triumph und Niederlage, Karriere und Ende der Karriere. Heute sind Sexappeal und gutes Aussehen notwendige Voraussetzung einer jeden Diva. Viele Regisseure engagieren Sängerinnen aufgrund ihres Typs, ihrer äusseren Erscheinung und ihrer schauspielerischen Eignung für ihre Regiekonzepte. Und Plattenfirmen

setzen längst auf Barbiepuppen- und Pinup-Girl-Qualitäten. Primadonnen, Diven und Stars kommen und gehen nach den Gesetzen der Marktwirtschaft, während im Hintergrund schon ihre Nachfolgerinnen aufgebaut werden. Sie sind oft nicht mehr als «Wegwerfware» der Schallplattenindustrie, um es mit Brigitte Fassbaender zu sagen.

Die Liebe zum Geld und zum Geldausgeben, zu Juwelen und zur Hautevolee, verbunden mit extravagantem Äusseren und gehobenem Lebensstil, gehören wie Versnobtheit und übergrosse Eitelkeit, Sex-Appeal, starke Durchsetzungskraft einer dominanten Persönlichkeit, eine auf Vaterfiguren wie Muttersuchende besonders ausstrahlende, möglichst schillernde oder aber engelsgleiche Aura, Unnachgiebigkeit, Launenhaftigkeit, aber auch der Wille zur Verewigung zu den Charakteristika des weit verbreiteten Bildes der «Primadonna». Von medienwirksamen privaten wie künstlerischen Skandalen, von Krisen und Katastrophen zu schweigen. Sensationsgier des Publikums, aber auch Sensationsjournalismus der Boulevardpresse und beschränktes Urteilsvermögen und Ignoranz der «Fachleute» wie des anbetenden Publikums haben das Vorurteil «Primadonna» längst zementiert, nicht erst seit den Tagen der Callas. Diven sind in gewissem Sinne Relikte, Fossilien, ja gewissermassen letzte Dinosaurier einer ausgestorbenen Zeit, der Zeit des bürgerlichen 19. Jahrhunderts. Wenn sie sich von ihrer menschlich-allzumenschlichen Seite zeigen, als gewöhnliche Menschen von heute, ohne Fassade und Maske, schrumpft ihre Aura, verglüht ihr Charisma gelegentlich auf den Nullpunkt. Eben wenn sie nichts sind ausser Diven im Sinne von Fassaden. Diven sind naturgemäss künstliche, theatralische, überhöhte Existenzen. Freilich: es gibt solche und solche. Es gibt liebenswerte, charmante, hinreissende, rührende, aber auch abstossende, widerliche, bösartige und zynische Diven. Die Diven der Vergangenheit werden oft zum Mythos stilisiert. So ist das nun mal mit uns Menschen. Aber das eben macht den Farbenreichtum, die Buntheit und Vielfalt des Lebens aus. Fauna und Flora leben auch von Orchideen und Kolibris. Wie arm wäre die Welt ohne Diven, Primadonnen und exaltierte Frauen. Verhaltens-Attitüde und gestyltes Outfit sagen ja noch nichts über Persönlichkeit und Charisma,

Wesen und Substanz aus. Wer mehr als verordnetes Weiss und Schwarz – oder gar biederes Grau – liebt, freut sich doch an den Farben.

Was wäre unsere Gesellschaft ohne Theater, ohne Rituale, Masken und Spiele? Das Demaskieren ist vielleicht – nicht nur nach Meinung des Dirigenten Giuseppe Sinopoli – das Wesen aller Kunst. Und welcher Mensch trägt keine Maske? Die Oper als das eigentliche Zuhause der Diven, Primadonnen und Gesangsstars ist einer der letzten Aufbewahrungsorte des antiken Mythos und des kollektiven kulturellen Bewusstseins Europas. Primadonna-Sein ist nichts als Maskierung. Oder, wie Sena Jurinac sagte, «etwas Aufgesetztes». Die weltweit führende Hochdramatische des Wagnergesangs, Birgit Nilsson, hat mir einmal mit Nachdruck gesagt: «Man kann ja auf der Bühne Primadonna sein, aber doch nicht im Leben! Diese Primadonnen verwechseln Leben mit Theater. Wer Primadonna im Leben sein muss, ist es vielleicht auf der Bühne zu wenig gewesen.»

Dieter David Scholz ist Autor des Buches «Mythos Primadonna. 25 Diven widerlegen ein Klischee.» (Parthas-Verlag Berlin, 1999).

Der lange Weg zu «Tosca»

Clemens Höslinger

«Ich denke an Tosca. Ich beschwöre Sie, die nötigen Schritte zu unternehmen, um die Einwilligung Sardous zu erwirken; es wäre für mich sehr schmerzlich, wenn wir auf diese Idee verzichten sollten, weil ich in dieser Tosca die Oper sehe, wie ich sie mir vorstelle: ohne übermässigen Umfang, dafür von dekorativer Bühnenwirkung und mit musikalischen Möglichkeiten im Überfluss.» Dieses Schreiben Puccinis an Ricordi stammt vom 1. Mai 1889, aus der Zeit des «Edgar». Puccini hatte damals die gefeierte Schauspielerin Sarah Bernhardt als Tosca gesehen (anlässlich eines Gastspiels mit Sardous Drama in Mailand) und hatte davon einen betäubenden Eindruck empfangen, obwohl er damals von der französischen Rezitation nur ein einziges Wort verstand, das die Bernhardt mit angstvoller Stimme wiederholte: «Malheureuse! Malheureuse!»

In der Folgezeit war jedoch von diesem Projekt nicht mehr die Rede. Erst Jahre später, als Puccini an der Vollendung seiner «Bohème» arbeitete, rückte «Tosca» wieder in den engeren Themenkreis auf. Doch auch jetzt fiel noch keine Entscheidung. Puccini befasste sich mit ganz anderen Opernplänen: einige Zeit hindurch interessierte er sich lebhaft für Maeterlincks Drama «Pelléas et Mélisande», er unternahm sogar einen Besuch beim Dichter des Werks – Maurice Maeterlinck lebte in Gent –, doch blieben seine Bemühungen erfolglos, da die Rechte für eine «Pelléas»-Oper bereits an Claude Debussy vergeben waren. Ähnlich erging es ihm mit «La faute de L’Abbé Mouret» (Die Sünde des Abbe Mouret), einem Roman von Émile Zola: dieses Thema war bereits an Massenet vergeben. Puccini fühlte sich zu diesem Sujet, das die erotischen Verstrickungen eines jungen Priesters darstellt, so sehr hingezogen, dass er selbst dazu den Entwurf eines Librettos verfertigte. Weiterhin gab es eine historische Figur, mit der er sich damals wie auch in späteren Zeiten viel beschäftigte: die französische Königin Marie Antoinette. Auf seine Anregung hin fertigte IIIica ein Opernlibretto an, das die letzten Lebenstage dieser tragischen Gestalt der Weltgeschichte zum Thema hatte. Mittlerweile hatte Ricordi die Rechte für «Tosca» erworben. Da Puccini vorläufig keine weiteren Ansprüche auf dieses Libretto erhob, gab Ricordi den Kompositionsauftrag an Alberto Franchetti weiter. Baron Franchetti (1860-1942), seit Jugendtagen mit Puccini gut be-

kannt, gehörte als Opernkomponist jener von Boito massgeblich bestimmten Richtung an, die «La Scapigliatura» (etwa «Entfesselung», «Zerstörung») genannt wurde. Mit seinen Opern «Asrael» (1888) und «Cristoforo Colombo» (1892) hatte er sich Anerkennung erworben. Sein bekanntestes Werk ist die 1902 entstandene Oper «Germania», die im deutschen Studentenmilieu spielt. Für die geplante «Tosca»-Oper Franchettis war IIlica als Librettist ausersehen worden. Im Oktober begaben sich die beiden Künstler nach Paris, um mit dem Autor des Dramas, Victorien Sardou, verschiedene Einzelheiten des geplanten Werks zu besprechen. Zu dieser Zeit befand sich auch Verdi in Paris, um der französischen Erstaufführung seines «Otello» beizuwohnen. Verdi war mit Sardou gut bekannt, er war auch bei einer jener Zusammenkünfte im Haus des Dichters anwesend, in denen über IIIicas «Tosca»-Libretto diskutiert wurde. Verdi soll damals den Ausspruch getan haben, er selbst würde gerne diese Oper schreiben, wenn er sich nicht zu alt dazu fühlte. Illica hatte für den III. Akt einen grossen Monolog Cavaradossis entworfen, ein feuriges Bekenntnis zu den Idealen der Kunst und des Vaterlands. Es ist dies jener «lateinische Hymnus» (lateinisch im Sinn von national-italienisch), der in Puccinis Korrespondenzen aus der «Tosca»-Periode eine grosse Rolle spielt. Als dieser Monolog zur Vorlesung kam, «entriss Verdi, der ungemein erregt erschien, der Hand des Librettisten das Heft und begann nun selbst jene Verse mit bebender Stimme vorzutragen». Es wirft ein kennzeichnendes Licht auf den enormen geistigen Unterschied zwischen den beiden Komponisten, dass Puccini, als er später das «Tosca»-Libretto vertonte, gerade mit dieser Textstelle nichts anzufangen wusste. Er hat den «lateinischen Hymnus» durch selbstverfasste Verse ersetzt, die gemessen an der gedanklichen Grösse des Originals recht dürftig und banal wirken. Freilich zählt gerade «E lucevan le stelle», dieser Abschiedsgesang an die irdische Liebe, zu den berühmtesten, für den Komponisten ungemein charakteristischen Einfällen Puccinis überhaupt.

Vom Beginn des Jahres 1895 an begann sich Puccini plötzlich wieder für diesen Stoff zu interessieren, den er schon seit langem beiseite gelegt hatte. Vielleicht waren ihm Verdis Äusserungen über «Tosca» bekannt geworden – jedenfalls beanspruchte er ab nun das

Sujet mit einer Entschiedenheit und Härte für sich, die ihm in solchen Fällen zu eigen war. Die Situation erschien zunächst völlig aussichtslos, denn Franchetti, der mit Ricordi einen Vertrag über «Tosca» abgeschlossen hatte, war bereits mit der Komposition der Oper beschäftigt. In diesem Fall half nur ein Mittel: eine geschickt geführte Intrige. Ricordi, der auf Puccinis Eignung für diesen Opernstoff grosses Vertrauen setzte, begann nun Franchetti an seiner Aufgabe irrezumachen. Gemeinsam mit IIIica wies er nachdrücklich auf das Unmusikalische des Sujets, auf die Roheit der szenischen Vorgänge hin. Offenbar waren Franchetti selbst erhebliche Zweifel an seinem Vorhaben gekommen, jedenfalls trat er zu aller Überraschung aus freien Stücken zurück. Am Tag nach Franchettis Kapitulation unterzeichnete Puccini einen Vertrag mit Ricordi für seine nächste Oper «Tosca». Dies alles spielte sich in der ersten Hälfte des Jahres 1895 ab, zu einer Zeit also, da Puccini noch an der Vollendung seiner «Bohème» arbeitete.

Bald nach der Premiere dieser Oper wandte sich der Komponist der neuen Aufgabe zu. Die Libretto-Frage erwies sich diesmal nicht so schwierig wie bei «La Bohème», da ja ein fertiges Opernbuch IIIicas vorlag. Doch Puccini bestand darauf, Giacosa wiederum für die Textierung heranzuziehen. «Buddha» (wie Giacosa von Puccini genannt wurde) bereitete zunächst grosse Schwierigkeiten, weil er sich mit einem Werk des von ihm gering geachteten Sardou nicht abgeben wollte. Doch der geschickte Diplomat Ricordi brachte es zuwege, auch dieses Hindernis zu begleichen und die «Trinitas» neuerlich zum Einsatz zu bringen. Die Jahre 1896 und 1897 wurden hauptsächlich für die Formung des Librettos verwendet, auch die ersten Skizzen zur Komposition entstanden in dieser Zeit. Puccini, der stets dem Detail höchste Aufmerksamkeit zuwandte, liess sich für die kirchlichen Szenen der Oper von einem befreundeten Priester (Padre PanicheIli) beraten, auch unternahm er genaue Studien über den Klang der Glocken Roms, den er im III. Akt der Oper einsetzte.

Im Januar 1898 wurde mit der Kompositionsarbeit begonnen, doch bereits im Februar begab sich Puccini nach Paris (zum ersten Mal in seinem Leben), um die Proben für die französische Erstaufführung der «Bohème» an der Opéra-Comique zu überwachen. Bei

dieser Gelegenheit trat er mit dem Dichter Sardou in Verbindung. Victorien Sardou (1831-1908) war einer der erfolgreichsten und geschäftstüchtigsten Theaterautoren seiner Zeit, ein Künstler mit ungewöhnlichem Sensorium für Bühnenwirkung, allerdings auch mit deutlichem Hang zur «Hintertreppe». Dem Dichter war es völlig gleichgültig, welcher Komponist es war, der «La Tosca» vertonte, er stellte zunächst ungewöhnlich hohe Gagenforderungen (50 000 Francs), liess sich aber dann zu der gebräuchlichen Tantieme von 15 Prozent herbei. Im Januar 1899 war Puccini nochmals bei Sardou, um eine Einigung über ein paar strittige Punkte der Handlung zu erzielen. Dem Komponisten war damals viel daran gelegen, eine neue Variante der Schlussszene durchzusetzen: Tosca begeht nicht Selbstmord, sondern verfällt in Wahnsinn. Doch Sardou lehnte diesen Vorschlag strikt ab. «Er will diese arme Dame um jeden Preis sterben lassen.» Manche der Vorschläge Sardous versetzten den Komponisten in arge Verwirrung. «Beim Skizzieren des Hintergrunds wollte Sardou, dass man den Tiber zwischen dem Petersdom und dem Kastell hindurchfliessen sieht!! Ich habe ihn darauf aufmerksam gemacht, dass der Fluss auf der anderen Seite verläuft. Und er, ruhig wie ein Fisch, erwiderte: ‹Oh, das macht nichts!› Eine schöne Type, voller Leben, Feuer, aber auch voll von historisch-topographischen Ungenauigkeiten.»

Die Komposition der Oper entstand in den Jahren 1898 und 1899, zum Grossteil in Torre del Lago und in Mailand. Den Sommer des Jahres 1898 verbrachte Puccini mit seiner Familie völlig zurückgezogen in Monsagrati, einem einsamen Bergdorf in der Nähe von Lucca: «Bei Tag schläft man, in der Nacht wird gearbeitet. Ich bin in einer scheusslichen, hassenswerten Gegend, wo Wälder und Pinien jede Aussicht verdecken, man ist zwischen Bergen eingesperrt, von der Sonne bestrahlt, ohne jeden Windhauch. Doch die Abende sind erquickend und die Nächte wundervoll. Ich arbeite bis 4 Uhr morgens, ab 10… Alles in allem bin ich sehr zufrieden, mich in diese öde Gegend geflüchtet zu haben, wo menschliche Wesen Ausnahmen darstellen. Wir sind hier wirklich ganz allein.» Am 29. September 1899 war die Oper vollendet. Als Puccini sein Manuskript Ricordi zusandte, ergaben sich unerwartete Hindernisse, denn der Verleger war mit der

Gestaltung des III. Akts nicht einverstanden, ja er erblickte darin regelrecht einen Fehlschlag («un errore»). Ricordi fand vor allem das Duett Tosca-Cavaradossi unbedeutend, fragmentarisch. Das Arioso «O dolci mani» (Die zarten Hände) – hier hatte Puccini auf einen Entwurf zu «Edgar» zurückgegriffen – bezeichnete er als «brauchbar, wenn es von einer Tiroler Bäuerin gesungen wird», nicht aber der Situation des Dramas angemessen. (Der Vergleich ist nicht ganz abwegig, denn diese Dreiklangszerlegung im Dreivierteltakt weist tatsächlich einen gewissen «älplerischen» Zug auf.) «Wo ist der Puccini der edlen, warmen und starken Inspiration?» fragte Ricordi in tiefer Enttäuschung.

Puccinis Antwort auf die Vorwürfe fiel ungewöhnlich schroff und entschieden aus: «Ihr Brief hat mich ausserordentlich überrascht! Noch immer bin ich davon ganz betroffen. Dennoch bin ich fest davon überzeugt, dass sich Ihre Meinung ändern wird, wenn Sie diesen dritten Akt nochmals durchgehen! Das ist kein Hochmut von mir, ganz bestimmt nicht. Aber es ist meine feste Überzeugung, das Drama so gut als es in meinen Kräften stand, nachgezeichnet zu haben. Sie wissen, wie gewissenhaft ich in der Interpretation der Situation und des Texts bin, wie ich feile, bevor ich etwas hinschreibe. Der Einwand, dass ich ein Fragment aus Edgar verwendet habe, kann nur von Ihnen und den wenigen Leuten, die es wiedererkennen könnten, erhoben werden… Mir scheint diese Stelle ganz jene Poesie auszudrücken, die in den Worten enthalten ist. O ich bin meiner Sache völlig sicher, und auch Sie werden überzeugt werden, wenn Sie das Stück dort hören, wo es hingehört, nämlich auf der Bühne. Was das Fragmentarische betrifft, so ist das von mir beabsichtigt: es kann hier keine ebenmässige und ruhige Situation geben wie in anderen Liebesduetten. Toscas Besorgnis, ob Mario seinen Fall gut simuliere, ob er sich vor den Soldaten, die ihn erschiessen sollen, richtig benehme, bricht immer wieder durch… Das Duett des dritten Akts war schon immer die grosse Klippe. Aber die Dichter haben mir da (ich rede vom Schlussteil) nichts Gutes und nichts Wahrhaftes geliefert: akademisch, immer nur akademisch, lauter abgedroschene Liebesphrasen. Ich musste viel arrangieren, um zu einem Ende zu gelangen und um jeden Eindruck des Akademischen zu vermeiden… Ich wiederhole,

es ist kein Hochmut, der aus mir spricht, es handelt sich nur um die Verteidigung meiner Arbeit, die ich reiflich überlegt habe und die mich so viele Gedanken gekostet hat.»

Puccini ging aus diesem Meinungsstreit als Sieger hervor: an der «Tosca»-Partitur wurde keine Note mehr geändert. Die Uraufführung der Oper fand am 14. Januar 1900 im Teatro Costanzi in Rom statt. Die rumänische Sopranistin Hariclea Darclée sang die Titelrolle, Emilio de Marchi den Cavaradossi, Eugenio Giraldoni den Scarpia. Dirigent war Leopoldo Magnone. Für die Bühnenausstattung hatte man den Theatermaler der Mailänder Scala, Adolf Hohenstein, verpflichtet, der auch die bekannten Plakate zu den Puccini-Opern hergestellt hat. Die szenische Produktion stand unter der Leitung Tito Ricordis, dem Sohn «Don» Giulios, der von «Tosca» an als neue und wichtige Figur in Puccinis Lebenskreis eintrat. Der Premierenabend ging in denkbar unruhiger Atmosphäre vor sich. Es hatte anonyme Drohungen gegeben, sogar von einer Bombenlegung im Theater war die Rede. Die «Tosca»-Premiere fiel in eine Zeit grosser politischer Wirren, die nicht zuletzt mit der drückenden sozialen Lage in den oberitalienischen Industriezentren in Zusammenhang standen. (Im Juli dieses Jahres kam der italienische König Umberto I. bei einem Attentat ums Leben.) Die Aufführung musste gleich nach Beginn unterbrochen werden, sie kam jedoch zuletzt ohne Störungen über die Runden. Es gab viel Applaus, Wiederholungen und Hervorrufe, die Kritik verhielt sich jedoch zum Grossteil ablehnend. Überhaupt ist «Tosca» von den zeitgenössischen BeurteiIern äusserst scharf abgekanzelt worden. Der Komponist hat sich mit diesem Werk viele Sympathien verscherzt. «Mit ähnlichem Staunen, wie Mario die zarten weissen Hände seiner Tosca, sehen wir die feinen Hände Puccinis von Blut befleckt.» (Korngold). Oskar Bie spricht von «Schlächterarbeit im Kleide der Liebenswürdigkeiten», von «lächelndem Mord». In der Folgezeit ist man freilich zu einer ganz anderen Einschätzung der Oper gelangt. Nicht die «reisserische» Situation, nicht das Krasse, Sadistisch-Grausame macht das Wesen des Stücks aus, sondern vielmehr das psychische Echo der Vorgänge, die «innere Folter». Menschen in Bedrängnis, in Notlagen, wehrlose, angsterfüllte Charaktere, denen «das Wasser zum Mund» reicht. Weder vorher

noch später hat der Komponist ähnliche Ausbrüche von Leidenschaft, Wut und Raserei in Musik gesetzt wie in dieser Oper; ähnliche hysterisch-schrille Aufschreie, ähnlich wild auf- und niederfahrende Tonkurven wie im Part der TitelroIle findet man bei Puccini nur selten. Die immense dramatische Wirkung der Oper wird durch raffinierte Kontrastierungen erhöht: die erotischen und krimineIlen Vorgänge des I. Akts spielen sich in kirchlicher Sphäre ab, zur Begleitung von Glocken und OrgeItönen. Der II. Akt vereinigt Folterung mit galanter Musik aus dem Hintergrund, am Schluss gibt es die friedliche Hirtenidylle vor der Hinrichtung. Dies alles verleiht diesem Werk seine eigentümliche, «morbide» Aura. Selbst über den lyrischen Abschnitten liegt der Ausdruck banger Erregung, der würgenden Angst (etwa in den schneidenden Quint- und Quartenfolgen der Einleitung zu Cavaradossis erster Arie). Deutlicher als je zuvor hat Puccini in Tosca die Praxis der Erkennungsmotive eingesetzt. Die drei schroff aufeinanderfolgenden Akkorde B-Dur, As-Dur, E-Dur, die das Stück einleiten, sind das Signal Scarpias. Der unheimliche Schatten des PoIizeipräfekten lastet somit von allem Anfang an über dem Geschehen. Scarpia ist einer der interessantesten Charaktere, die Puccini je gezeichnet hat: ein Grandseigneur, ein Despot, der gänzlich ausserhalb jeder Bösewicht-Schablone steht. Tosca stellt den Gipfel der dramatischen Kunst Puccinis dar. Ein dreiaktiges Opernwerk von ähnlich geschlossener Form und niemals nachlassender innerer Spannung ist dem Komponisten hinfort nicht wieder gelungen.

Der Blick muss der Geste vorangehen, die wiederum vor dem Wort steht, das nichts anderes ist als die Formulierung des Gedankens. Dazu kann ich ein Beispiel aus «La Tosca» anführen. Verzehrt vom Schmerz und von Fieber geschüttelt, streckt Tosca die Hand aus, um ein Glas zu nehmen und ihre brennenden Lippen zu benetzen. Auf dem Tisch liegt ein Messer.

Durch ihren Kopf fährt ein Gedanke: den Folterer töten. Dabei geht ihr Blick zu ihm, kehrt zum Messer zurück. Und ihr Gedanke, durch Blicke und Gesten befreit, lässt die Schreie entstehen: Stirb! Stirb! Elender! Würde die Künstlerin das Messer gleich ergreifen, wenn sie es sieht und den Schuft mit demselben Wutschrei töten, ohne den Schrei des Blickes und der Geste vorangehen zu lassen, wäre die Handlung weniger mitreissend... Aus diesem Grund sind die Kunst des Dramatikers und die des Schauspielers eng miteinander verknüpft.

Sarah Bernhardt in ihrer Abhandlung «L’art du théâtre»

Sarah Bernhardt als Tosca im Kostüm der Pariser Uraufführung des Schauspiels im Jahre 1887

Toscas Auftritt

Wayne Koestenbaum

Toscas Auftritt hilft mir zu sagen: «Ich bin am Leben.» Bis zu diesem Punkt waren die Klänge in Puccinis «Tosca» (1900) männlich – die Arie des Mario («Recondita armonia»), das Gemurmel des Mesners, die Angst des vor den Häschern fliehenden Angelotti – , und so bin ich froh, wenn die göttliche Tosca ihr erstes «Mario!» hinter der Bühne singt. Erhabene Gegenwärtigkeiten wie Butterfly beginnen in der Kulisse zu singen, um zu betonen, dass unsere Lust an ihnen auditiv ist, dass wir nicht einen Körper begehren, sondern eine Stimme. Der Sichtbarkeit näherrückend, ruft die Diva «Mario! Mario! Mario!», als sei es Marios Identität, die wir enthüllen und verifizieren müssten, da es doch tatsächlich die ihre ist – und unsere.

Wenn Mario Tosca die Tür öffnet, sagte er «Hier bin ich» («Son qui») und hält den Ton ohne Orchester so lange aus, wie er will: Jussi Bjoerling wärmt diese Silbe mit einem Zittern an, das fast die eintretende Diva übertrumpft. Und dann ertönt das Tosca-Motiv, eine Melodie, die Toscas geheime Verletzbarkeit symbolisiert. Weil ich innerlich auf das Motiv der Tosca damit reagiere, dass ich meine eigenen Anomalitäten und Sentimentalitäten aufschliesse, scheint ihr Motiv aus meinem Herzen hervorzugehen, meine Liebe für die Diva zu artikulieren, die soeben die Bühne betreten hat, und – mit alberner orchestraler Färbung – meine hoffnungslose Identifikation mit Tosca auszudrücken. Wenn Tosca auftritt, kehrt Tosca wieder: Liebesobjekte können nie zum ersten Mal auftauchen, sie können nur zurückkehren und eine Vorgeschichte hinter sich herziehen. Als die Callas 1965 wieder als Tosca an der Met auftrat, stand auf den Transparenten vor dem Opernhaus «Welcome home, Callas», und auf dem Transparent in der Phantasie des Hörers steht «Willkommen daheim, Tosca», wann immer Tosca die Bühne betritt, wann immer das Eigenartige, das bis jetzt Unausgesprochene sprechen will und dazu die Oper benutzt.

Das schmalzige Orchester, das ihren Auftritt begleitet, besteht nicht darauf, dass ich Partei ergreife, dass ich mich ausschliesslich mit Mann oder Frau, Komponist oder Sängerin identifiziere. Meine losgelassenen Emotionen schwimmen dem inspirierenden Objekt entgegen und vereinigen sich mit ihm, und so kann ich nicht genau sagen, wohin mich die Musik eigentlich stellt. Ich würde Tosca ohne

die Hilfe dieses Motivs nicht anbeten wollen: es bezeichnet sie als Gegenstand der Verehrung, ehe noch die Diva gesungen hat, um sich meine Liebe zu verdienen. Ich bin Tosca, weil mein Körper die Vibrationen des mitfühlenden Orchesters enthält und weil mein Nervensystem, das ihr As-Dur-Parfüm liebt, Toscaempfindungen als unbewussten Reflex produziert. Der Schauer, Tosca immer wie zum ersten Mal wahrzunehmen, ist das Spiel, so zu tun, als gäbe es keine Grenzen mehr, und zu sagen: «Mich kann keine Geschlechtsrolle festhalten», obwohl mein Körper, durch den Toscas Motiv wie Blut kreist, Grenzen hat, Limitationen, Beschränkungsparagraphen.

Der Polizeichef ist tot

Alexander Kluge

Der Polizeichef von Rom, Scarpia, war entweder äusserlich ein Konservativer alter Schule, ein Herr, dessen von Tuch eingehüllten Körper der Betrachter über dessen Gesicht vergass, ein unberührbarer Herr; lediglich in diesem einen Fall durch die überwältigende Diva, Tosca, zu einer Intrige veranlasst, weil er Tosca dem schrecklichen Bauernburschen, dem unreifen Söhnchen Mario, den sie sich als ihren Geliebten erkoren hatte, nur weil er ein paar plumpe Gesten beherrschte, entwinden wollte, dieses Kind wird aber in seiner Verzogenhelt sie fallen lassen, sobald sie, älter geworden, durch die aufsteigende Ermolli auch als Diva überholt, dann erst eine Blüte erreichte, von der Scarpia etwas verstand; der Fortgang jeder Handlung bedingt dadurch, dass der Vatikanstaat bis dahin irgendwie überdaduert, und das hängt ausschliesslich von dem Schweinehund Mellas ab, der die österreichischen Truppen in der Nordebene Italiens führt.

Oder der Polizeichef, vor dem sich Rom fürchtet («Trema tutta Roma»), war ein primitiver Aufsteiger, ein Wildschwein, Apparatmensch, der sich zu einem Austernfrühstück noch die Diva zu leisten gedachte, ohne seine unterdrückerischen Pflichten zu vernachlässigen, ein Pflichtmensch, der den Ehrgeiz spürt an diesem einen Tage noch den Genussmenschen seinen Eigenschaften hinzuzufügen; wie er baut an der Staffage abstrakter Genusssucht, solange das Staatsgebäude irgendwie hält. In diesem unwahrscheinlicheren Fall wäre aber nicht zu enträtseln, wie die Königin in Neapel mit einem solchen Scarpia überhaupt je ein Wort wechseln konnte, das ja seiner Bestallung als Polizeichef vorangegangen sein musste.

Der Gastsänger, der an diesem Abend den Scarpia zu gestalten hat, kommt aus einer Reihe von Vorinszenierungen dieser Oper, die den Scarpia als dicklichen Gewalttäter auffassten, vermutlich ein Irrtum. In dieser groben Verfassung wird ihm Rom nicht gehorchen. Unter Sbirren und Gegensbirren wird über ihn getuschelt worden sein. Man wird der Königin berichtet haben, dass dieser Gewaltmensch sich persönliche Vorteile verschafft. Mag er tüchtig in der Exekution von Staatsfeinden sein, er bedroht den Hof selber und wird sich vom Usurpator, der über die Alpen heranzieht, in seiner Unbeherrschtheit nicht unterscheiden. Ein Polizeichef im Palazzo

Farnese steht ja selber unter Aufsicht, wenn er nicht Standesherr ist. Es müsste in der Inszenierung zumindest gezeigt sein, wie der Aufsteiger die Kontenance eines Standesherrn zu imitieren sucht. Behängt wie ein Bäumchen mit selbstverschafften Eigenschaften, wird er erst diese Maske erwerben und danach erst sich luxuriösen Lüsten wie der nach Tosca hingeben.

Im geschäftigen Betrieb des Operntrakts herrscht in keinem der Stockwerke, und auch nicht an den verlassenen Stellen der Hinterbühne, die Ruhe für eine beobachtende Haltung. Was eben noch wie ein hallenartiges Gelass oder eine Schlucht zwischen dem Schiff des Fliegenden Holländers, das im Voraus für den kommenden Abend aufgestellt ist, aussieht, ist im zweiten Akt die Rückwand des Palazzo Farnese. Wachsam, Ort für Reflexion, sind allein die Zonen hinter den Augen des Polizeichefs von Rom, die der Sänger nicht beachtet. Er trägt diese Orte auf der Bühne umher. Diese Augenhintergründe beider Sizilien, mit dem Sinn im unruhigen Rom, prüfen das Zeitalter, von dem Scarpia nur zwanzig Jahre im aktiven Dienst als oberster Aufpasser in seinem Hirn gespeichert hat. Feinde nennen ihn: «Das Gedächtnis», ein lebendes Dossier, das die Berichte der Sbirren nicht lesen muss, um Vorgänge im römischen Bezirk zu erraten. Wir haben hier eine lebende Maschine, für ein anderes Zeitalter konstruiert als dasjenige, das der Zertrümmerung anheimfällt. Traurigerweise ist dieser Augenhintergrund der Rolle durch den RoutineScarpia, der sich auf dem Bühnenvordergrund bewegt, überlärmt. Schütten Sie mir, sagt er zu dem Inspizienten (und während er redet, vermag der Augenhintergrund nicht zu arbeiten), etwas Selters in diesen Saft, der den Wein markieren soll. Die Sauerkeit schnürt mir die Stimmbänder zusammen. Ich brauche sie noch heute Abend. Die Requisiteure tragen den Sprudel heran. Schon hebt sich der Vorhang. Der Sprudel erreicht Tisch und Glas nicht mehr. Der exekutierende Sänger auf nichts anderes konzentriert als die einstudierten Bewegungen und die Stimme. Durch einen stimmgewaltigen Bauernburschen hindurch blickt aus dem untätigen Augenhintergrund der historische Scarpia wie ein Gast in die körperliche Welt.

Es ist bekannt, dass die göttliche Tosca sich sehr leicht zur Eifersucht hinreissen liess, entweder weil sie in vielen Opernrollen den

Ausdruck dieses Gefühls erlernt hatte, anderen Ausdruck hatte ihr niemand vermittelt, so dass, aufgereizt wie durch den Taktstock des Dirigenten, dieser Ausdruck selbsttätig abspulte, sei es, dass sie –das Älterwerden schon ihn ihren Gedanken vorwegnehmend – ihren Tod so sehr fürchtete, dass sie eine momentane Schmälerung ihres Herrschaftsreiches nicht dulden durfte und den abtrünnigen Mario sogleich mit Polizeigewalt überfiel, wie es auch die Polizei Roms Staatsfeinden gegenüber nicht anders machen würde. Diese Schwäche Toscas bezog Scarpia ein, als er ihr den Fächer der Schwester Angelottis vorwies, in Kenntnis dessen, dass die Diva keine Ruhe geben würde, ehe nicht der elende Mario, der sie doch bald endgültig verlassen würde, in der Folterkammer sässe, das Versteck Angelottis zugleich gefunden wäre, der Tod aller Beteiligten besiegelt wäre, zugleich mit der Aufklärung der Herkunft des Fächers. Nun lässt sich eine hochbegabte Primadonna ähnlich wie von dem selbsttätigen Ablauf ihres sogenannten Gefühls auch zur Rolle der Unerschütterlichkeit erziehen. Sie ist dann nicht zu demaskieren. Niemand, auch Scarpia nicht, hätte die Macht gehabt, die Maske ihres Tuns vor der Katastrophe zu lüften. So war Scarpias Tod vorherbestimmt, zuzüglich zu Marios Tod und Toscas Ende.

Auch besass Tosca, als Polizeichefin ihrer Gefühle, Gegenmittel. Sie konnte, irritiert über einen in der Erregung des Augenblicks falschen Atmer, der ihr das enge Empirekleid aufrisse, während der Folter Marios ihr Geständnis noch eine dreiviertel Minute zurückhalten – nach dieser Zeit fiel nämlich ihr Held in Ohnmacht, und der römische Richter, in Blickkontakt mit der ausserhalb dieses Amtszimmers recht mächtigen Diva, brach in solchem Augenblick die Folter ab, wie es auch den geheimen Reskripten entsprach –, dann wäre das Geheimnis des Angelottiverstecks der römischen Polizei nicht bekannt geworden. Tage später rückten französische Kürassiere in die Stadt, das Drama wäre entfallen. Auch hierin haben Tosca und Mario den tragischen Ausgang nicht vermieden, da jede andersgeartete Handlung zum Älterwerden der Sängerin, einem intimen unlösbaren Streit der beiden oder zur Phase wechselseitiger Gleichgültigkeit geführt hätte. Die Opernhandlung kann nicht fortgeführt werden, wenn das Kleid reisst.

Impressum

Textnachweise:

Zitat Albert Weissmann, aus: Attila Csampai / Dietmar Holland (Hg.): Giacomo Puccini. Tosca. Texte, Materialien, Kommentare. Reinbek 1987. –Deutsche Synopsis: Michael Küster. – Englische Synopsis: Ian Burton/Robert Carsen. – Ian Burton: Plötzlicher Tod. Originalbeitrag für die «Tosca»-Inszenierung der Vlaamse Opera Antwerpen 1996. Aus dem Englischen von Bettina Kollath. – Die Texte von Mathias Meyer («Gewalt und Täuschung im Libretto von ‹Tosca›») und Dieter David Scholz («Diven») sind Originalbeiträge für dieses Programmbuch. –Clemens Höslinger: Giacomo Puccini. Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten dargestellt von Clemens Höslinger. Reinbek 1984. – Joanna Richardson: Sarah Bernhardt. Leben, Karriere und Legende. München 1988. – Wayne Koestenbaum: Königin der Nacht. Oper, Homosexualität und Begehren. Aus dem Amerikanischen von Joachim Kalka. Stuttgart 1996. – Alexander Kluge: Die Macht der Gefühle. Frankfurt 1985. –Susan Sontag: Der Liebhaber des Vulkans. Aus dem Amerikanischen von Isabell Lorenz. München, Wien 1993.

Bildnachweise:

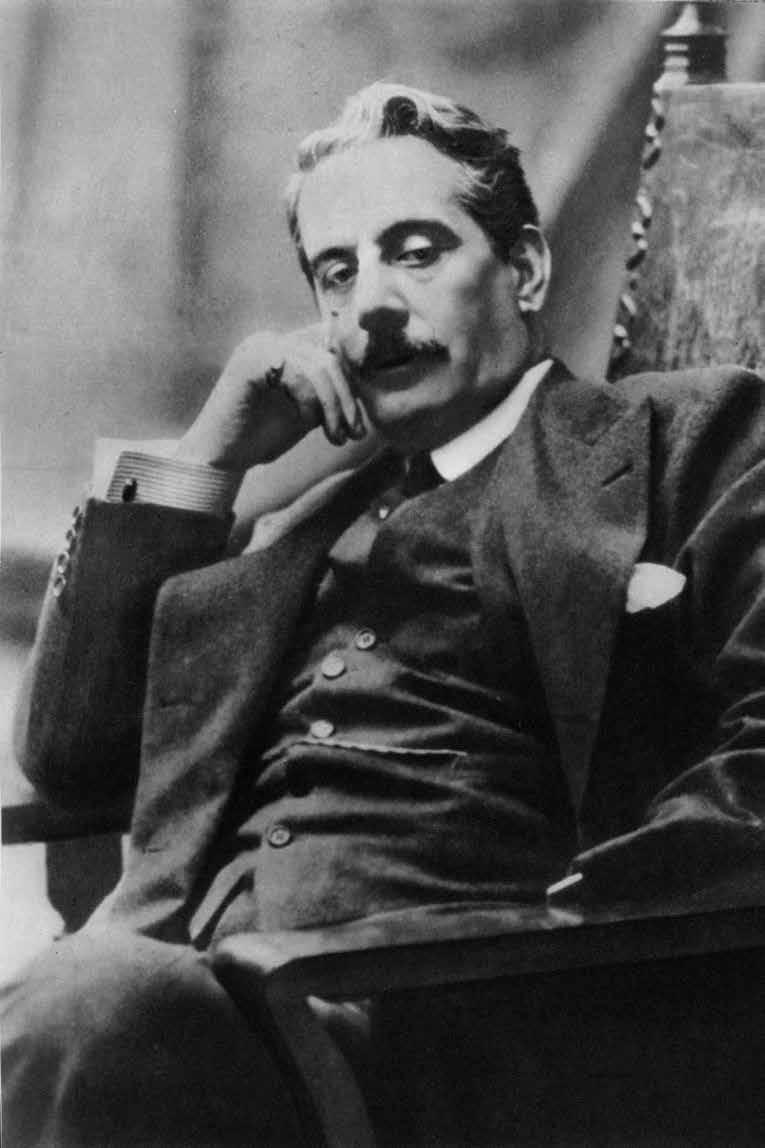

Suzanne Schwiertz fotografierte das «Tosca»Ensemble bei den Klavierhauptproben am 23. und 25. März 2009. – Adolf Hohenstein: Plakat zu «Tosca», aus: Hans A. Neunzig (Hg.): Meilensteine der Musik. Dortmund 1995. –Giacomo Puccini um 1910, aus: Die berühmten Musiker, herausgegeben von Jean Lacroix, Genf 1946 – Sarah Bernhardt, aus: Attila Csampai/ Dietmar Holland (Hg.): Giacomo Puccini. Tosca. Texte, Materialien, Kommentare. Reinbek 1987. – Alle weiteren Fotos mit freundlicher Genehmigung der Vlaamse Opera Antwerpen.

Urheber, die nicht erreicht werden konnten, werden zwecks nachträglicher Rechtsabgeltung um Nachricht gebeten.

Programmbuch

Tosca

Melodramma in drei Akten von Giacomo Puccini

Premiere am 29. März 2009, Spielzeit 2008/09

Wiederaufnahme am 28. September 2025, Spielzeit 2022/23

Herausgeber Opernhaus Zürich

Intendant Matthias Schulz

Zusammenstellung, Redaktion Michael Küster

Gestaltung Carole Bolli

Anzeigenverkauf

Opernhaus Zürich, Marketing

Telefon 044 268 66 33, inserate@opernhaus.ch

Corporate Design Herburg Weiland

Druck Fineprint AG

Unsere Vorstellungen werden ermöglicht dank der Subvention des Kantons Zürich sowie der Beiträge der Kantone Luzern, Uri, Zug und Aargau im Rahmen der interkantonalen Kulturlastenvereinbarung und der Beiträge der Kantone Nidwalden, Obwalden, Schwyz und Schaffhausen.

Partner:innen

Produktionssponsor:innen

AMAG

Atto primo

Freunde der Oper Zürich

Kühne-Stiftung

Projektsponsor:innen

American Friends of the Zurich Opera House

Baugarten Stiftung

René und Susanne Braginsky-Stiftung

Freunde des Balletts Zürich

Ernst Göhner Stiftung

Hans Imholz-Stiftung

International Music and Art Foundation

Max Kohler Stiftung

Margarita Louis-Dreyfus

Ellen + Michael Ringier Stiftung

Georg und Bertha Schwyzer-Winiker Stiftung

Prof. Dr. Karin Stüber

Hans und Edith Sulzer-Oravecz-Stiftung

Swiss Life

Swiss Re

Zürcher Kantonalbank

Gönner:innen

Josef und Pirkko Ackermann

Alfons’ Blumenmarkt

Familie Thomas Bär

Bergos Privatbank

Maximilian Eisen, Baar

Elektro Compagnoni AG

Stiftung Melinda Esterházy de Galantha

Fitnessparks Migros Zürich

Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG

Egon-und-Ingrid-Hug-Stiftung

Walter B. Kielholz Stiftung

KPMG AG

Die Mobiliar

Annina und George Müller-Bodmer

StockArt – Stiftung für Musik

Else von Sick Stiftung

Elisabeth Weber-Stiftung

Förder:innen

Art Mentor Foundation Lucerne

Bossi Stiftung

Theodor und Constantin Davidoff Stiftung

Dr. Samuel Ehrhardt

Garmin Switzerland

Elisabeth K. Gates Foundation

Stiftung LYRA

Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft

Luzius R. Sprüngli

Ernst von Siemens Musikstiftung

Madlen und Thomas von Stockar