BIOLOGIE FÜR ALLE

3. KLASSE

Drechsler, Grössing, Hellerschmidt, bearbeitet von Reich

Drechsler, Grössing, Hellerschmidt, bearbeitet von Reich

Margit Drexler, Helga Grössing, Brigitta Hellerschmidt, bearbeitet von Alexander Reich

Lade die eSquirrel Lern-App auf dein Smartphone, wähle dieses Buch aus, gib den Code ein und los geht’s!

Dieses Buch ist laut Bescheid des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung vom 7. Februar 2025 (GZ: 2024-0.332.548) gemäß § 14 Abs. 2 und 5 des Schulunterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 472/86, und gemäß den derzeit geltenden Lehrplänen als für den Unterrichtsgebrauch für die 3. Klasse an Mittelschulen und für die 3. Klasse an allgemein bildenden höheren Schulen – Unterstufe im Unterrichtsgegenstand Biologie und Umweltbildung (Lehrplan 2023) geeignet erklärt.

Deine Übungs-App: Auf eSquirrel findest du zu jedem Kapitel viele Übungen.

Umschlagbilder: istockphotoscom: Евгений Харитонов, LFPuntel, Orla, Sakorn Sukkasemsakorn, sankalpmaya

Schulbuchnummer: 221.182 © Olympe Verlag GmbH, Oberwaltersdorf, 2025

Alle Rechte vorbehalten Vervielfältigungen jeder Art gesetzlich verboten 10. Auflage (2025)

Lektorat: Marion Ramell, BA Umschlaggestaltung, Satz, Layout: Raoul Krischanitz, Wien, transmitterdesign.com Grafik: Raoul Krischanitz, transmitterdesign.com Druck, Bindung: Druckerei Berger, Horn Bildrechte: © Bildrecht/Wien, 2025 ISBN: 978-3-903328-99-0

1. Entstehung der Erde

2. Aufbau der Erde

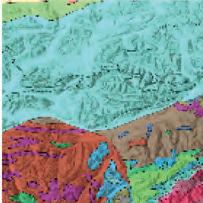

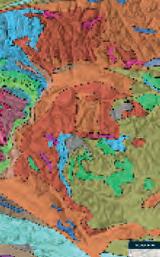

UNTERSUCHUNG: Plattentektonik

UNTERSUCHUNG: Vorgänge an Plattengrenzen

Quellen bewerten

3. Fossilien

4. Einteilung der Erdgeschichte

5. Erdurzeit – Das Präkambrium

6. Erdaltertum – Das Paläozoikum

7. Erdmittelalter – Das Mesozoikum

8. Erdneuzeit – Das Känozoikum

9. Entwicklung der Wirbeltiere

10. Entwicklung des Menschen

11. Kladistik – Verwandtschaft darstellen

Gesteinsarten und Kreislauf der Gesteine

ÖKOSYSTEM BODEN

1. Boden – Grundlage des Lebens 61

2. Lebewesen des Bodens 65

3. Böden und ihre Vielfalt 71

4. Gefahren für den Boden 73

WIE EIN BIOLOGE

ATMUNG

1. Atmen – Warum? 79

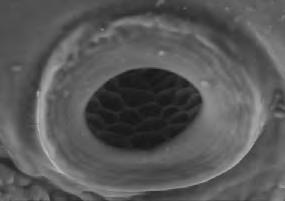

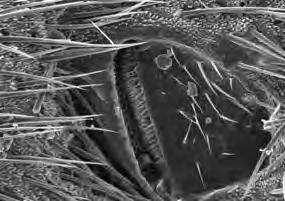

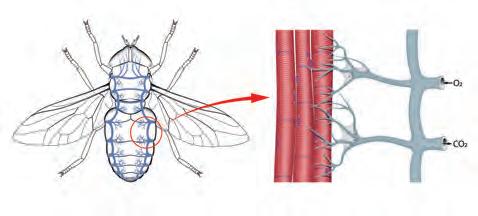

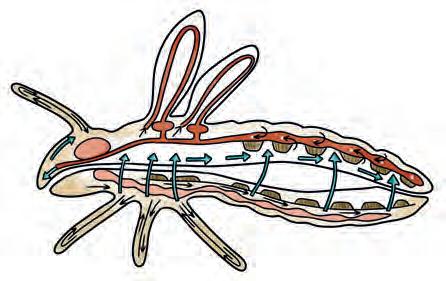

2. Atmung der Insekten 80

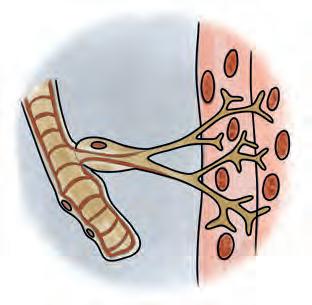

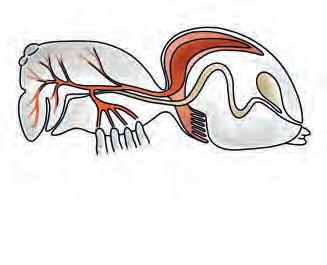

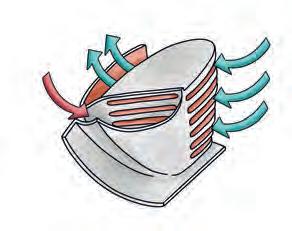

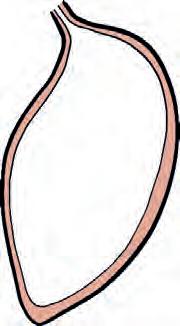

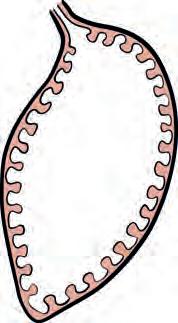

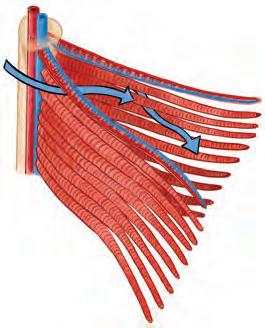

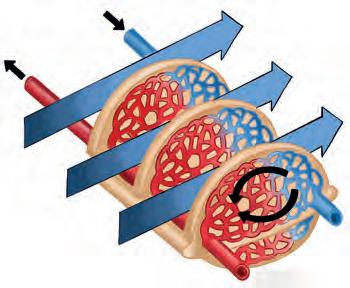

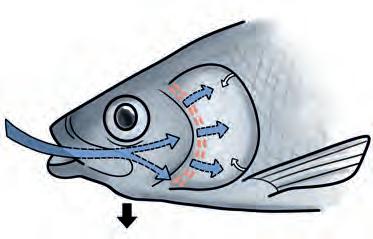

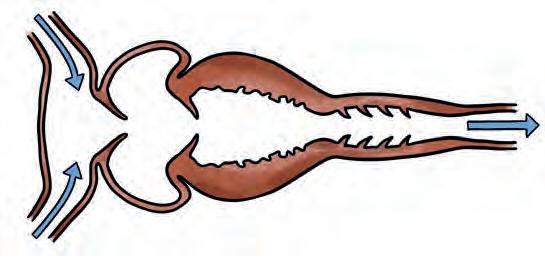

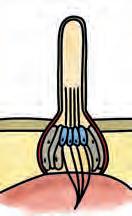

3. Lungen – Evolution von Effizienz 83 4. Kiemen 90 WIE EINE BIOLOGIN, WIE EIN BIOLOGE

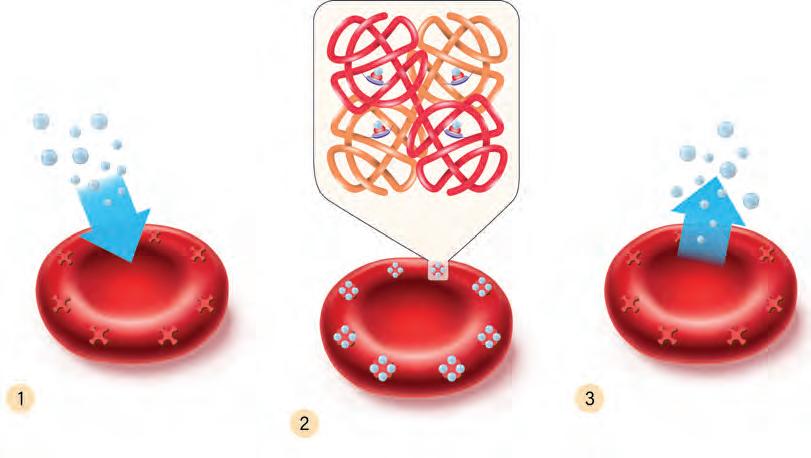

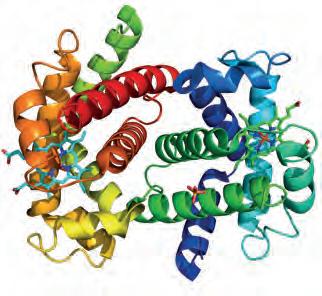

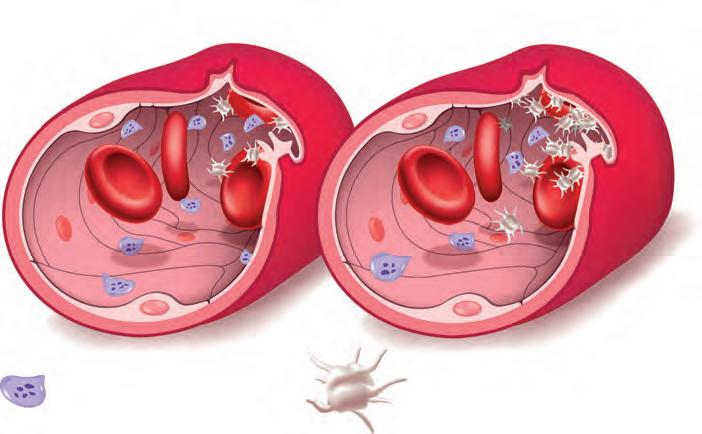

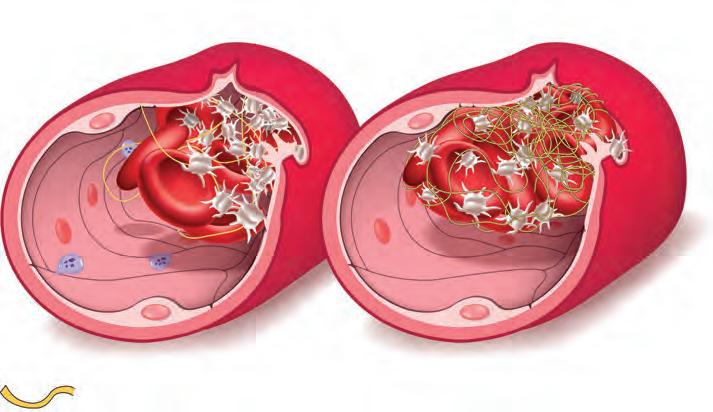

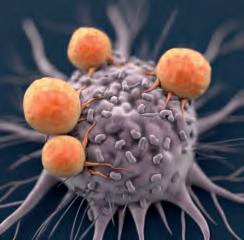

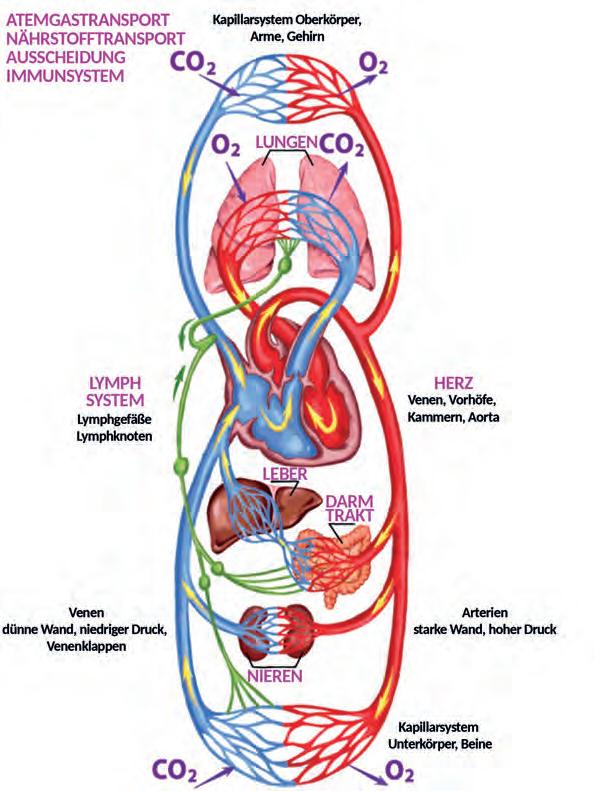

1. Multitalent Blut 97

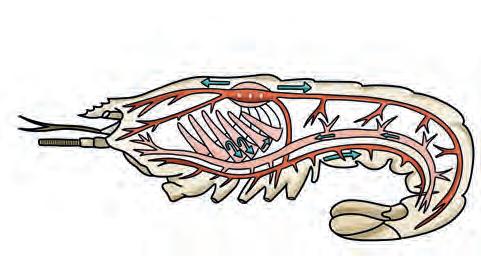

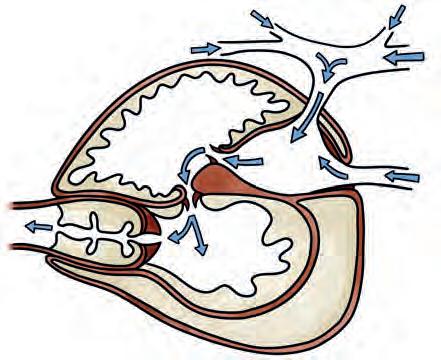

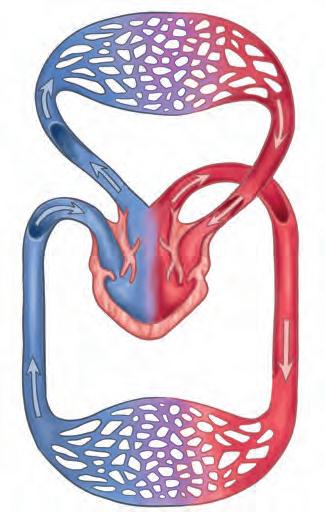

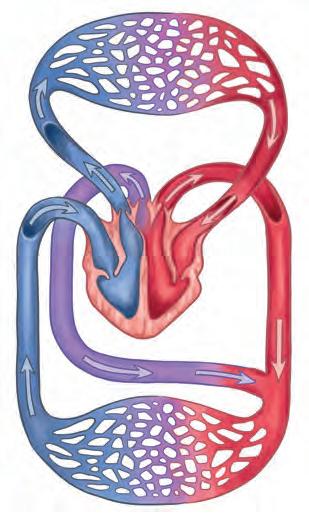

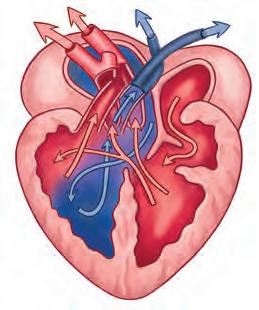

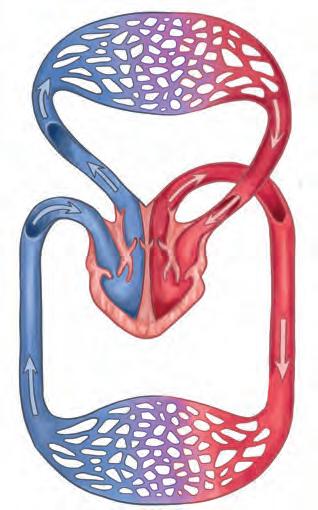

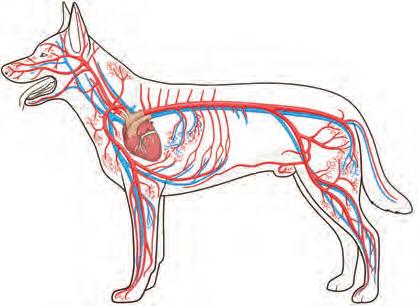

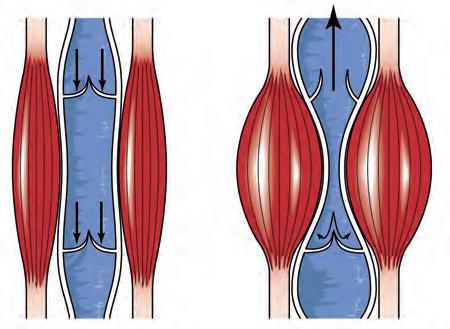

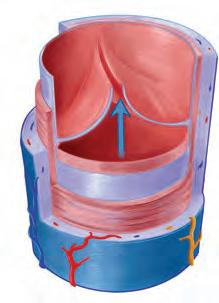

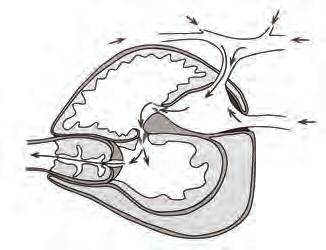

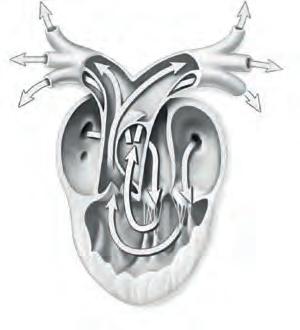

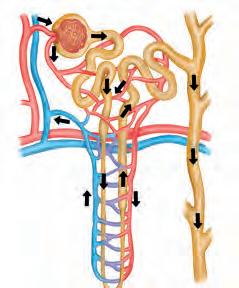

2. Der Blutkreislauf 104

WIE EINE BIOLOGIN, WIE EIN BIOLOGE 111 KOMPETENZ-CHECK 112

1. Blutkreislauf als Teil des Ganzen 113

2. Erkrankungen des Kreislaufs 116

PROJEKT: Lebensstilcheck 118

WIE EINE BIOLOGIN, WIE EIN BIOLOGE 123 KOMPETENZ-CHECK 124

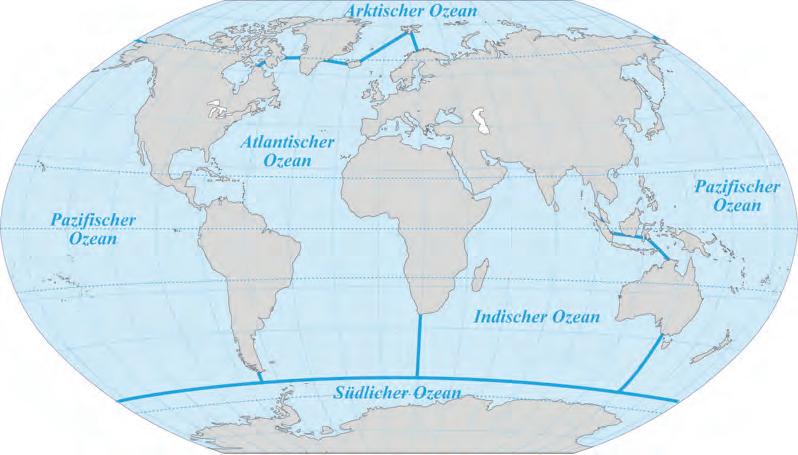

1. Das Meer – weltweiter Lebensraum 125

2. Grundlage des Nahrungsnetzes im Meer 129

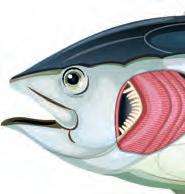

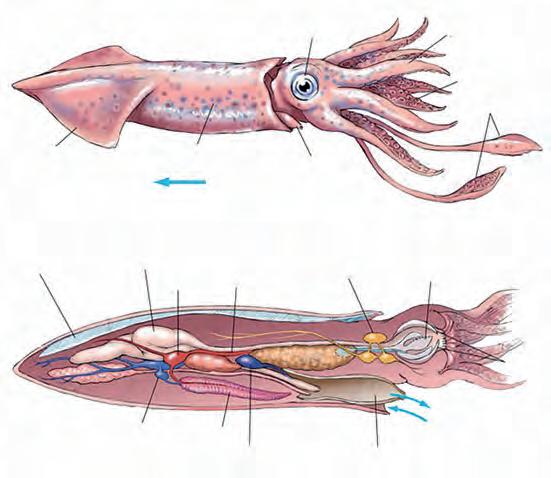

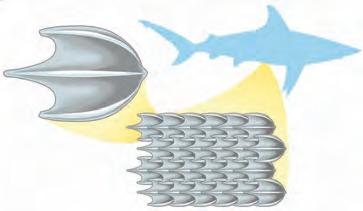

3. Offenes Meer – Anpassungen ans Wasser 131

UNTERSUCHUNG: Auftrieb in Wasser 135

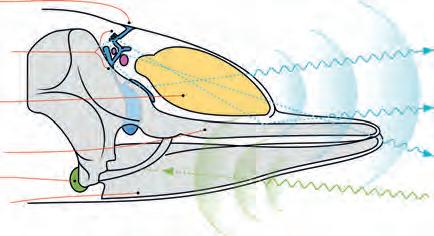

4. Offenes Meer – Lebensweisen 141

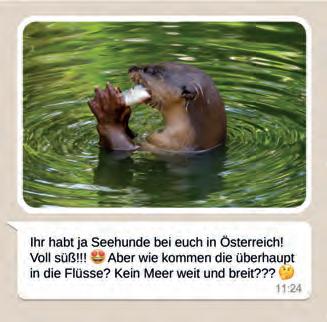

5. Meeressäuger und Tieftaucher 149

6. Schelfmeere 153

7. Tropische Korallenriffe 162

8. Polarmeere und Tiefsee 166

PROJEKT: Steckbrief Eisbär 167

9. Der Mensch und das Meer 171

WIE EINE BIOLOGIN, WIE EIN BIOLOGE 174 KOMPETENZ-CHECK 175

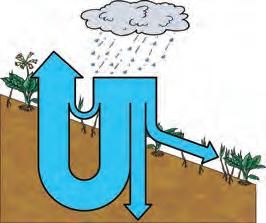

1. Der Wasserkreislauf 176

2. Wasserläufe – Bach und Fluss 177

3. Tümpel, Weiher und See 183

4. Einfluss des Menschen auf Gewässer 186

WIE EINE BIOLOGIN, WIE EIN BIOLOGE 189 KOMPETENZ-CHECK 190

ANHANG Register 191

Damit du dein neues Buch besser kennenlernst, haben wir 8 Aufgaben für dich zusammengestellt. Nach ihrer Lösung wirst du dich bestens in deinem Buch zurechtfinden.

1. INHALTSVERZEICHNIS: Schlage das Inhaltsverzeichnis in deinem Buch auf! Welches Großkapitel und welches Unterkapitel interessieren dich am meisten? Schreibe sie auf!

Großkapitel:

Unterkapitel:

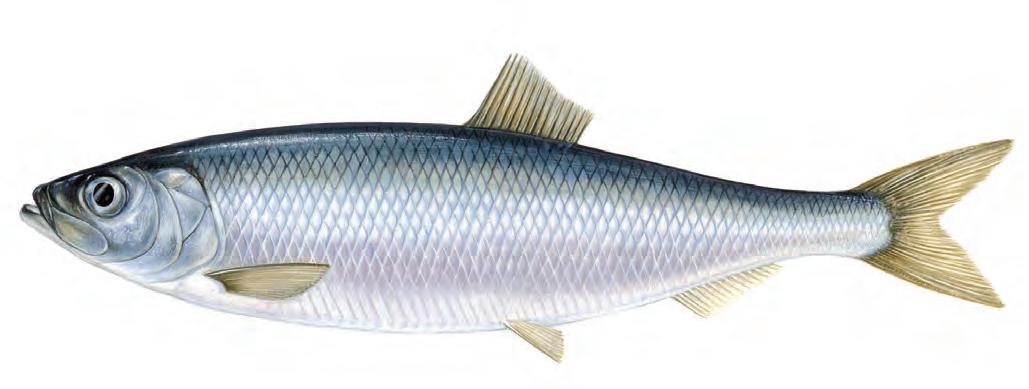

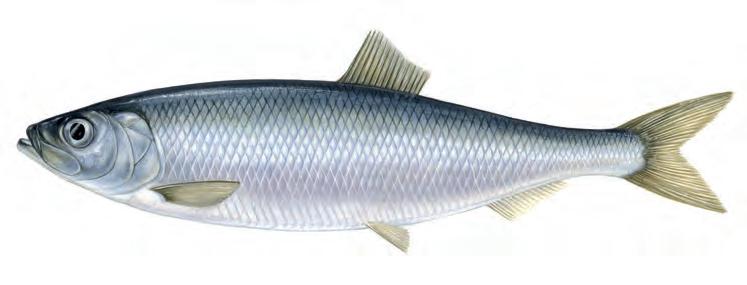

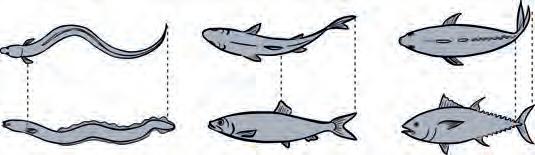

2. FLIEßTEXT: Auf den Textseiten erfährst du alles, was du zu den verschiedenen Themen wissen solltest. Gehe auf S. 131 und beschrifte mit Hilfe der Abb. 3 die Teile des Herings!

3. SEITENSPALTE: Dort findest du...

...ERKLÄRUNGEN für die im Fließtext orange markierten Wörter. Suche die Erklärung für „Ballonreifen“ im 3. Großkapitel und schreibe sie auf!

... AUFGABEN, die mit Symbolen für die unterschiedlichen Anforderungsbereiche gekennzeichnet sind.

Verwende was du an Wissen erlernt hast, um zu verstehen, zu erklären und Fragen zu beantworten.

Beobachte, untersuche, probiere aus, um dein Wissen zu vertiefen und zu erweitern.

Erinnere dich an die Bodenbildung! Weshalb sind Bakterien Pioniere, wenn es darum geht, Boden aufzubauen?

das ist zu tun

Begründe, weshalb lang anhaltende Trockenzeiten, …

Wie hängt das, was du gelernt hast mit deinem Leben, deinen Vorstellungen und Handlungen zusammen?

Lerne deine Gedanken auszudrücken und zu begründen.

Orientiere dich an den Farben und suche in den Seitenspalten für jeden Bereich nach einer Aufgabe! Notiere das Verb, das angibt was in der jeweiligen Aufgabe zu tun ist, in der zum Aufgabenbereich gehörenden Spalte!

Fachwissen erlernen und kommunizieren

Erkenntnisse gewinnen über Gelerntes nachdenken und Probleme lösen

4. INFORMATION: In den Seitenspalten findest du immer wieder Postits, die mit ihren zusätzlichen Informationen dein Wissen erweitern. Gib den Titel der Zusatzinformation auf S. 97 an!

5. FOTOS und ILLUSTRATIONEN: Im Buch gibt es auch viele Fotos und Illustrationen. Sie sind nummeriert (Abb. 1, Abb. 2...) und sehr oft beziehen sich Aufgaben in der Seitenspalte auf sie! Gehe auf S. 37 und schreibe die Bildlegende von Abbildung 4 hier auf!

6. AUFGABEN: Fast jedes Unterkapitel endet mit der oder den Seite(n) „Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe“ . Hier kannst du dein Wissen und Können testen und die neu erworbenen Kompetenzen (gekennzeichnet durch die drei Farben) anwenden. Gehe auf S. 89 und schreibe auf, um welches Thema es bei Aufgabe 2 geht!

7. AUSPROBIEREN: Hier wirst du selbst aktiv! Du findest Anleitungen dazu sowohl in der Seitenspalte als auch als ganze Seiten mit Versuchen! Schreibe den Titel des Versuchs auf S. 135 auf!

8. PERSONEN- UND SACHREGISTER: Es hilft dir schnell, wichtige Inhalte mit alphabetisch geordneten Stichwörtern im Buch zu finden! Schreibe mit Hilfe des Registers auf, wo folgendes Wort im Buch zu finden ist!

Gabbro:

Die Wissenschaft vermutet, dass das Universum vor etwa 14 Milliarden Jahren in einer Art gigantischen Explosion entstanden ist, die Urknall genannt wird. Schwer vorstellbar dabei ist, dass beim Urknall auch Raum und Zeit mit entstanden. Mit dem Urknall entstand auch sämtliche Materie, die wir heute kennen.

Nach einer turbulenten ersten Phase bestand die Materie zu 75,5 % aus Wasserstoff – dem einfachsten Element – und zu 24,5 % aus Helium in Form von Gas. In manchen Regionen verdichtete sich das Gas zu riesigen Gaswolken.

Abb. 1: Eine Spiralgalaxie. Galaxien gibt es in unterschiedlichen Formen.

Universum, das: Weltall Materie, die: in der klassischen Physik alles, was Raum einnimmt und Masse hat. Wasserstoff, der: leichtestes Element und Gas Element, das: chemischer Grundstoff Helium, das: zweitleichtestes Element, ein Edelgas Kernreaktion, die: physikalischer Prozess, bei dem ein Atomkern durch Zusammenstoß mit Teilchen seinen Zustand oder seine Zusammensetzung ändert

Was ist die Schwerkraft? Als Gravitation oder Schwerkraft bezeichnet man die Eigenschaft von Massen, sich gegenseitig anzuziehen. Da die Erde sehr viel Masse hat, zieht sie andere Körper – wie zum Beispiel deinen eigenen – besonders stark an. Deshalb spürst du ein Gewicht, das dich in Richtung Erdmittelpunkt zieht.

In den Gaswolken war die Materie nicht gleichmäßig verteilt. Regionen mit mehr Materie zogen durch die Schwerkraft Gas aus der Umgebung an. Das Gas wurde an diesen Stellen immer dichter und heißer, bis Kernreaktionen starten konnten. Etwa 100 Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden so die ersten Sterne. Die Gaswolken enthielten genügend Materie, um Milliarden von Sternen zu formen, es entstanden die Galaxien. Unsere Milchstraße ist eine davon. In klaren Nächten kannst du die Milchstraße als helles Band am Nachthimmel erkennen. In den ersten, sehr massereichen und kurzlebigeren Sternen entstanden durch Kernreaktionen, genannt Kernfusion, schwerere Elemente. Diese Sterne explodierten schließlich und schleuderten den verbliebenen Wasserstoff und die im Inneren gebildeten Elemente ins Weltall. Es bildeten sich Gaswolken, die eine Vielzahl chemischer Elemente, Staub und auch organische Verbindungen enthielten. In diesen Gaswolken konnten neue, meist leichtere und langlebigere Sterne entstehen.

Abb. 2: Die Milchstraße von Australien aus gesehen. So schön erscheint sie nur, wenn es in der Umgebung sehr dunkel ist.

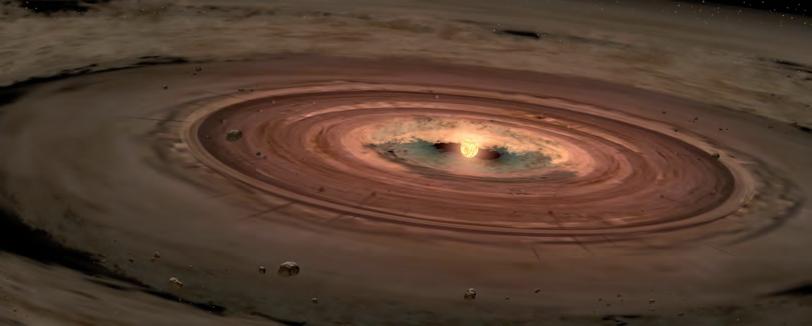

Einer dieser Sterne war unsere Sonne. Vor etwa 4,6 Milliarden Jahren zog sich eine Gaswolke durch die Gravitation zusammen. Sie begann zu rotieren und flachte zu einer Scheibe ab. Im Zentrum dieser Scheibe konzentrierte und verdichtete sich Gas. Temperatur und Druck stiegen, bis dort unsere Sonne entstand. In den umliegenden Bereichen der Scheibe bildeten sich die Planeten.

Abb. 3: Rotierende Scheibe aus Gas und Staub. Im Zentrum bildete sich die Sonne, Bereiche mit mehr Staub zogen sich zusammen und formten die Planeten.

Gib „Galaxie“ in eine Suchmaschine ein! Finde zwei Suchergebnisse, die folgende Fragen beantworten: Welche Formen von Galaxien gibt es? Von welcher Form ist die Milchstraße?

Geh in einer klaren Nacht nach draußen und schau, ob du die Milchstraße erkennen kannst! Die meisten Lichtpunkte, die du siehst, sind Sterne unserer Galaxie – nur sehr wenige sind andere Galaxien mit Milliarden von Sternen. Schätze, wie viele Sterne du insgesamt sehen kannst!

Wieso strahlt die Sonne? In der Sonne verschmelzen Wasserstoffkerne durch Kernfusion zu Helium. Dabei wird große Mengen Energie freigesetzt. Diese Energie gibt die Sonne in Form von Strahlung ab – ein Teil davon erreicht die Erde. Das Sonnenlicht ermöglicht die Fotosynthese und steht damit am Anfang der Nahrungskette. Ohne diese Energiequelle wäre Leben auf der Erde nicht möglich.

Galaxie, die: Ansammlung vieler Sternen, Staub- und Gaswolken Planetensystemen, und dunkler Materie.

rotieren: sich um sich selbst drehen †

Recherchiere im Internet die tatsächlichen Größen der Planeten und der Sonne! Zeichne eine maßstabsgetreue Abbildung der Planeten! Versuche auch die Sonne maßstäblich darzustellen! Was fällt dir im Vergleich zur Abb. 4 auf?

Wiederhole dies mit den Abständen der Planeten zur Sonne!

Wiederhole was du in der 2. Klasse zu Modellen gelernt hast! Betrachte deine Ergebnisse der vorherigen Aufgabe. Erörtere damit Vor- und Nachteile der Darstellung in Abb. 4!

Was sind Asteroiden?

Asteroiden nennt man Objekte von einigen Metern bis 1000 km Größe, die sich um die Sonne bewegen. Während der Entstehung der Planeten schwirrten viele davon im Sonnensystem umher. Sie kollidierten mit den Protoplaneten, erhöhten deren Masse und gestalteten die Oberfläche um. Spätere Einschläge auf Planten mit erstarrter Kruste hinterließen große Krater, die man heute noch sehen kann.

Protoplanet, der: Vorläufer eines Planeten, bzw. das Entwicklungsstadium eines Planeten, bei dem sich die Masse erst langsam verdichtet.

Lava, die: an die Erdoberfläche getretenes Magma.

Magma, das: flüssiges, geschmolzenes Gestein im Erdinneren.

In unmittelbarer Umgebung der Sonne blies die von der Sonne ausgehende Strahlung die leichten Gasbestandteile davon, sodass nur Staub aus schweren Elementen übrig blieb. Durch die Schwerkraft und die Rotation verdichtete sich der Staub an bestimmten Stellen. Dort entstanden größere Klumpen, die weitere Materie anzogen. Aus ihnen entstanden vor etwa 4,6 Milliarden Jahren die inneren Planeten MERKUR, VENUS, ERDE und MARS. Sie bestehen nur aus fester Materie. Weiter entfernt von der Sonne blieb das Gas erhalten. Dort entstanden die großen Gasplaneten JUPITER, SATURN, URANUS und NEPTUN

Die Planeten behielten die Drehbewegung der ursprünglichen Scheibe bei, sodass sie heute in festen Umlaufbahnen um die Sonne kreisen. Zwischen Mars und Jupiter befindet sich der Asteroidengürtel. Dieser besteht aus Millionen von kleineren Gesteinsbrocken, die ebenfalls um die Sonne kreisen.

Zu Beginn waren die sich neu formenden Planeten noch vergleichsweise klein. Es entstanden Protoplaneten. Auch die Erde war so ein Protoplanet. Durch ihre Schwerkraft zogen die Protoplaneten andere massereiche Objekte an und durch Zusammenstöße mit anderen Materieklumpen wurden sie immer schwerer

Während ihrer Bildung war die Erde ein riesiger glühender Ball aus flüssigem Gestein. Nach und nach kühlte die Erdoberfläche immer mehr ab und feste, große Platten aus Gestein bildeten sich. Im Laufe der Zeit verschmolzen sie miteinander zu immer größeren Platten.

Abb. 5: Die Erde als Protoplanet (links) und in ihrer heutigen Form (rechts).

Durch die noch instabile Erdoberfläche konnte geschmolzenes Gestein aus dem Erdinneren hervortreten. Die damals zahlreichen Vulkane brachen immer wieder aus und überzogen die Erdoberfläche mit flüssiger Lava und schwefelhaltigem Wasserdampf. Durch das Aneinanderstoßen der Platten falteten sich die ersten Gebirge auf. Nach und nach kühlte die Erdoberfläche ab. Durch die Abkühlung kondensierte der Wasserdampf und die ersten Meere bildeten sich.

Abb. 6: Die Oberfläche der jungen Erde war von zahlreichen Vulkanen übersäht und veränderte ständig ihre Form. Asteroideneinschläge trugen ihres dazu bei.

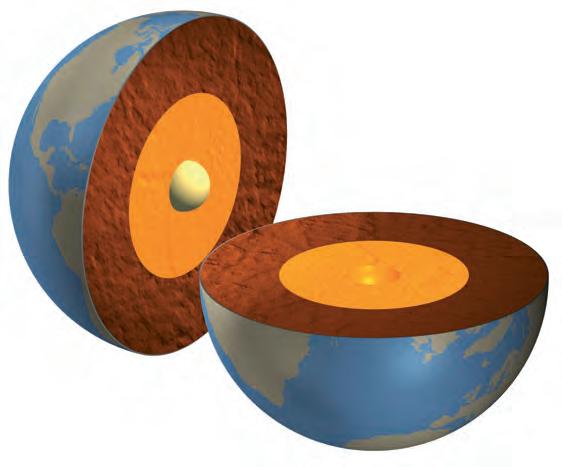

Die Erde kann man sich als riesige, an den Polen abgeflachte, Kugel vorstellen, die aus mehreren Schichten besteht. Im Zentrum liegen der feste innere und der flüssige äußere Kern. Beide sind aus Metallen aufgebaut, vor allem Eisen und Nickel. Am äußeren Kern schließt eine dicke Schicht aus heißem, festem bis plastischem Gesteinsmaterial an, der Erdmantel.

Auf den Erdmantel folgt die kühle Erdkruste. Während diese unter den Ozeanen aus der dünnen und schwereren ozeanischen Kruste besteht, wird sie unter den Kontinenten aus der dickeren und leichteren kontinentalen Kruste gebildet.

Erdkern

Er besteht aus dem festen inneren Kern mit einem Durchmesser von ca. 2 400 km und dem flüssigen äußeren Kern mit einer Dicke von etwa 2 200 km. Der innere Kern besteht zu etwa 80 % aus vermutlich festem Eisen und zu 20 % aus Nickel. Er hat eine Temperatur von etwa 7 000 ºC. Der äußere Kern besteht zu etwa 88 % aus flüssigem Eisen und zu 12 % aus Schwefel. Hier liegt die Temperatur bei etwa 4 000 ºC.

Erdmantel

plastisch: weich, verformbar

Er hat eine Dicke von 2 900 km und macht so 2/3 der Erdmasse aus. Unter dem sehr hohen Druck ist sein Hauptbestandteil –der Peridotit – trotz der hohen Temperaturen von 1 000 bis 3 500 ºC fest bzw. plastisch. Peridotit ist ein Gestein, das vor allem aus Magnesium und Eisen besteht. Der Anteil an Silizium und Aluminium im Erdmantel ist gering. Heiße Strömungen wälzen die zähe Gesteinsmasse langsam um. Dies führt zu Vulkanismus und Erdbeben.

Ozeanische Kruste

Die ozeanische Kruste ist nur etwa 8 km dick. Sie wird laufend neu gebildet. Kein Teil des Ozeanbodens ist älter als 200 Millionen Jahre. Neben dem Basalt ähnelndem Gabbro ist sie aus Sediment gestein aufgebaut. Die ozeanische Kruste besteht vor allem aus Sauerstoff und Silizium, gefolgt von Magnesium.

Abb. 2: Ausgeschnittenes Segment der Erde.

Abb. 3: Peridotit ist ein Gemisch aus verschiedenen Mineralien.

Basalt, der: Gestein, das durch Abkühlung von dünnflüssigem Magma entstand

Gabbro, der: ein kompaktes, grobkörniges, aus Magma entstandenes Gestein

Kontinentale Kruste

Sie ist wesentlich dicker als die ozeanische Kruste und ist unter Gebirgen bis zu 70 km dick. Sie besteht aus leichten Gesteinen wie Granit mit geringerer Dichte. Die ozeanische Kruste besteht vor allem aus Sauerstoff und Silizium, gefolgt von Aluminium.

Ozeane und Atmosphäre

Die äußeren, nicht festen Schichten der Erde bestehen aus der Wasserhülle und der Lufthülle. Etwa 20 % des Gasgemisches der Lufthülle ist der durch Fotosynthese erzeugte Sauerstoff.

Abb. 1: Schichtenaufbau der Erde. Beachte wie dünn die Kruste im Vergleich zu den anderen Schichten ist. Auch die Atmosphäre macht mit etwa 80 km Dicke nur eine dünne Schicht aus.

Sediment, das: Ablagerung, Schicht

Granit, der: aus Magma in der Tiefe entstandenes Gestein mit deutlich sichtbaren Kristallen, von granum, lateinisch: „Korn“

Berechne den Erddurchmesser aus den in Abb.1 gegebenen Angaben!

Was ist die Biosphäre? Als Biosphäre wird die Gesamtheit aller mit Lebewesen besiedelten Räume der Erde bezeichnet. Sie umfasst die oberste Schicht der Erdkruste einschließlich des Wassers sowie die unterste Schicht der Atmosphäre.

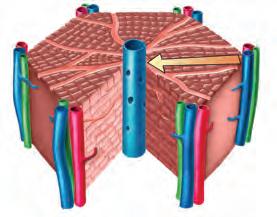

Abb. 4: Strömungen im Erdmantel. Beachte die Kreisform, von kühler sinkend zu heißer steigend, zu kühler.

Gib einige Sägespäne in einen Topf mit Wasser und erhitze das Wasser! Vergleiche, was du beobachtest, mit den Strömungen im Erdmantel! Beschreibe, welche Gemeinsamkeiten es gibt, und fertige eine Skizze zu deinen Gedanken an!

Studiere deinen Atlas! Welche Kontinentalplatten gibt es, und wo stoßen sie aufeinander? Lässt sich eine Verbindung zu Gebirgen herstellen?

Die Landmassen auf der Erde, die Kontinente , scheinen massiv und unbeweglich. Dennoch bewegen sie sich ständig, wenn auch nur extrem langsam. Diese Bewegung der einzelnen Platten nennt man Plattentektonik. Die Platten bestehen aus ozeanischer oder kontinentaler Kruste und der starren obersten Schicht des Erdmantels.

Die Bewegung der Erdplatten, auch Kontinentalplatten genannt, wird durch gewaltige Strömungen im Erdmantel und das Gewicht der Platten selbst verursacht. An manchen Stellen steigt heißeres, zähflüssiges Gestein auf, bewegt sich unterhalb der Erdkruste zur Seite, kühlt dabei ab und sinkt schließlich wieder ab. Dabei werden die Platten verschoben. Man nennt solche durch Temperaturunterschiede bewirkten Strömungen Konvektionsströme. Sie werden dir auch im Kapitel über das Meer wieder begegnen.

Mechanismen der Plattentektonik

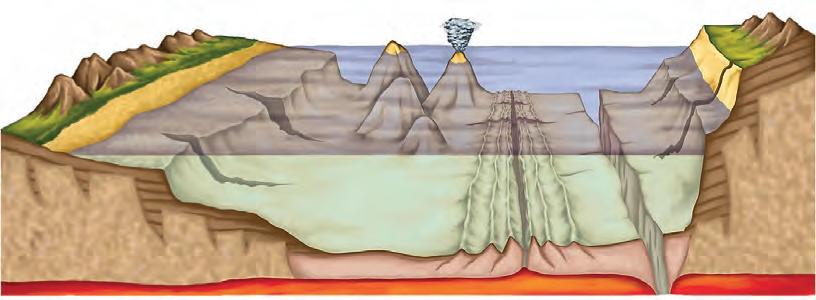

Je nachdem, wie sich Kontinentalplatten und Erdmantel bewegen, können an der Oberfläche unterschiedliche Verformungen der Erdkruste als Folge beobachtet werden. Treffen zwei Kontinente aufeinander, schiebt sich eine Platte unter die andere sodass eine gehoben und die andere abgesenkt wird. An der Grenze der Kontinente werden Gebirge, wie etwa die Alpen, aufgefaltet. Bewegen sich Platten auseinander, entsteht neue Erdkruste, oder Senken. Füllen sich die Senken mit Wasser, entstehen Meere. Abbildung 5 verschafft dir einen Überblick über die Vorgänge.

Abb. 5: Darstellung der Plattentektonik

1. Aufsteigende heiße Gesteinsmassen schieben die Platten der ozeanischen Kruste auseinander. Das austretende Gestein erstarrt unter Wasser und bildet neuen Meeresboden.

2. Trifft eine ozeanische Platte auf einen Kontinent, wird sie unter die leichtere kontinentale Platte geschoben und in der Tiefe aufgeschmolzen. Der Kontinent wird am Rand aufgefaltet. Dabei entstehen Gebirge, die mit Vulkanen durchsetzt sind. Am Meeresboden vor der Küste bilden sich Tiefseegräben.

Beschreibt in Teams die Folgen von Erdbeben! Erinnert ihr euch an ein größeres Beben aus den Nachrichten? Diskutiert, was unternommen wird, um die Folgen von Erdbeben abzumildern!

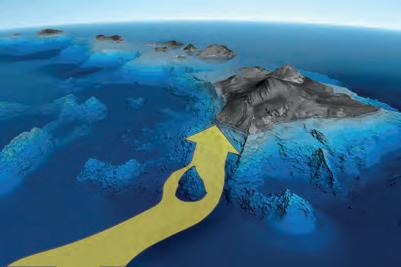

3. Trifft eine Platte der ozeanischen Kruste auf eine andere, wird eine der beiden unter die andere geschoben. Dabei entstehen vulkanische Inselketten. Auch in diesem Fall bilden sich Tiefseegräben.

4. Wenn heiße Gesteinsmassen unter einem Kontinent aufsteigen, kann der Kontinent auseinanderbrechen und ein neuer Ozean entsteht.

5. Mitunter treten heiße Stellen unter einer Platte auf. An solchen „Hot Spots“ steigt das heiße Gestein an die Oberfläche und bildet Vulkaninseln.

Bei der Bewegung der Platten können sich diese verhaken. Da sie jedoch weiter geschoben werden, steigt der Druck, bis sie sich ruckartig voneinander lösen. Das Entstehungszentrum in den tieferen Schichten ist der Erdbebenherd. An der Erdoberfläche liegt das Epizentrum des Bebens. Von dort breiten sich die Erschütterungen in Wellen aus. Etwa 90 % der Beben entstehen so. Sie können aber auch durch einstürzende Hohlräume, Vulkanausbrüche oder Explosionen hervorgerufen werden.

Übertragungsfehler! Bei der E-Mail-Übertragung dieses geologischen Berichtes über „Schwarze Raucher“ ist leider etwas schief gegangen. Versuche, diesen Text trotzdem zu lesen! Wenn du das geschafft hast, beantworte anschließend die Fragen zum Bericht!

Wo treten Schwarze Raucher auf? entlang Rücken

Woraus beziehen die Produzenten ihre Energie? aus ______________________________

Welches Organ besitzen die hier lebenden Tiere nicht? _______________________________

Wie lange sind Schwarze Raucher aktiv? etwa Jahre

Treppe der Geschichte! Ordne die Ereignisse auf dieser Treppe den Zeitangaben richtig zu! Male dazu die zusammengehörigen Paare immer in einer Farbe an!

Es gibt die ersten Einzeller auf der Erde.

Urknall – das Universum entsteht. Kleinere Gaswolken verdichten sich zu Sternen.

Es gibt die ersten Vielzeller auf der Erde.

vor 1 Milliarde Jahren

vor 3,5 Milliarden Jahren

vor 4,5 Milliarden Jahren

vor 5 Milliarden Jahren

vor 10 Milliarden Jahren

vor 13 Milliarden Jahren

vor 16 Milliarden Jahren

Die riesige Wolke beginnt zu rotieren und flach t zu einer Scheibe ab.

Aus größeren Klumpen bilden sich Merkur, Venus, Erde und Mars.

Aus riesigen Gaswolken entstehen Galaxien.

Bildet Teams. Findet zur Versuchsbeschreibung passende experimentelle Fragestellungen. Formuliert eure Vermutung darüber, wie die Versuchsergebnisse aussehen werden. Führt dann den Versuch durch.

Ihr braucht: Eine Platte aus Styropor oder anderem schwimmenden Materials % einen großen Topf oder eine Bratpfanne % ein Kochfeld oder einen Herd

FRAGE:

VERMUTUNG:

DURCHFÜHRUNG

Schneidet die Platte in Stücke beliebiger Form! Diese sollen die Kontinentalplatten darstellen. Wählt die Größe so, dass sie im Topf Platz haben, sich gemeinsam zu bewegen!

Füllt den Topf mit Wasser und stellt ihn so auf den Herd, dass etwa die Hälfte auf der Kochplatte steht!

Platziert eure Kontinentalplatten im Topf auf der Seite, die über der Kochplatte steht! Fügt sie an den passenden Rändern zusammen, sodass ein „Urkontinent“ entsteht!

Schaltet den Herd an und beobachtet was passiert!

Wiederholt den Versuch, indem ihr die Plattenstücke nach einer Zeit wieder auf der Seite des Topfes über der Kochplatte zusammenführt. Vorsicht: Greift nicht in das heiße Wasser, benutzt einen Kochlöffel oder ähnliches oder lasst das Wasser erst auskühlen!

AUSWERTUNG: Was sind eure Beobachtungen? Skizziert die Bewegung der „Kontinente“ indem ihr ihre Anfangsposition und mehrere Positionen im Laufe der Zeit aufzeichnet! Kennzeichnet die Bewegungsrichtungen in jeder Zeichnung mit Pfeilen! Tipp: Fotos und Videos helfen euch dabei die Vorgänge festzuhalten.

Welche Schlussfolgerungen könnt ihr aus euren Beobachtungen ziehen? Erklärt eure Beobachtungen! Euer Wissen zur Plattentektonik kann euch dabei helfen. Fasst eure Ergebnisse schriftlich zusammen!

Wiederholt den Versuch in einem flacheren Gefäß, in dem ihr mit einem Löffel oder ähnlichem am Boden des Gefäßes Bewegungen ausführt, ohne die Platten zu berühren! Probiert verschiedene Bewegungsrichtungen und Geschwindigkeiten aus! Erklärt auch hier eure Beobachtungen!

Haltet alles in einem Protokoll fest und diskutiert eure Ergebnisse! Vergleicht eure Resultate und Schlussfolgerungen mit denen eines anderen Teams!

Bildet Teams. Findet zur Versuchsbeschreibung passende experimentelle Fragestellungen. Formuliert eure Vermutung darüber, wie die Versuchsergebnisse aussehen werden. Führt dann die Versuche durch.

Ihr braucht: Gesteinsmehl (z.B. aus dem Baumarkt) % ein Blatt A4 Papier % einen etwa handtellergroßen Holzblock

FRAGE:

VERMUTUNG:

DURCHFÜHRUNG A

Schneidet das Papier entlang einer beliebigen Linie ungefähr in der Mitte entzwei! Und legt die Stücke an der Schnittlinie leicht überlappend auf! Tipp: Legt eine leicht zu reinigende Unterlage darunter!

Streut eine 2 – 3 cm dicke Schicht Gesteinsmehl auf das Papier! Klopft sie mit dem Holzblock glatt und fest!

Zieht die Papierstücke langsam in unterschiedliche Richtungen und beobachtet die Oberfläche der Schicht!

DURCHFÜHRUNG B

Formt einen flachen Haufen aus Gesteinsmehl und klopft ihn mit dem Holzblock glatt und fest!

Schiebt den Holzblock langsam von einer Seite gegen den Haufen und beobachtet die Oberfläche! Verändert langsam die Bewegungsrichtung beim Schieben!

Ihr braucht: Zwei Holzplatten % Gesteinsmehl (z.B. aus dem Baumarkt) % Sandpapier % Alleskleber

FRAGE:

VERMUTUNG:

DURCHFÜHRUNG

Beklebt jeweils eine Schmalseite der Holzplatten mit einem Streifen Sandpapier!

Legt die Platten mit den beklebten Seiten aneinander! Bestreut sie mit einer dünnen Schicht Gesteinsmehl!

Bewegt die Platten aneinander entlang und beobachtet die Gesteinsmehlschicht! Drückt die Platten dabei unterschiedlich stark aneinander!

Stellt „Gebäude“, beispielsweise aus gestapelten Papierkügelchen oder Spielwürfeln entlang des Spaltes auf und wiederholt den Versuch!

AUSWERTUNG: Was sind eure Beobachtungen? Skizziert die sich ergebenden Strukturen und beschreibt ihre Entstehung! Fotos und Videos helfen euch bei der Dokumentation. Welche Schlussfolgerungen könnt ihr aus euren Beobachtungen ziehen? Euer Wissen zur Plattentektonik kann euch dabei helfen.

Haltet alles in einem Protokoll fest und diskutiert eure Ergebnisse! Vergleicht eure

Resultate und Schlussfolgerungen mit Bildern von Gebirgen, Canyons, Bruchlinien und Verwerfungen, die ihr unter diesen Suchbegriffen online ausfindig macht!

Du hast bereits in der ersten Klasse und sicher auch im Fach Digitale Grundbildung schon einiges über Recherche im Internet gelernt. Doch wie findest du heraus, wie sehr du Informationen, die du online

WER stellt die Information zur Verfügung?

erhältst, vertrauen kannst? Hierzu ist es wichtig dich über deine Quellen zu informieren und mehrere Quellen heranzuziehen. Ein guter Leitfaden hierfür sind folgende drei Fragen:

Wer steht hinter den Websites und Channels, auf denen du Informationen gefunden hast?

Dafür gibt es auf Websites ein Impressum (meist ganz unten zu finden) und auf Channels Profilinformationen. Handelt es sich um eine Privatperson, eine Firma, eine Universität oder eine andere öffentliche Einrichtung, eine politische Partei, eine Organisation? Informiere dich durch eine online Suche genauer, falls du dir mit den gefundenen Informationen noch kein gutes Bild zu den Verantwortlichen machen kannst!

Wer hat den konkreten Inhalt erstellt, aus dem du deine Informationen hast?

Wie kompetent und vertrauenswürdig ist diese Person bezüglich der Informationen, die sie teilt? Ist sie Expertin oder Experte auf dem Gebiet? In welcher Rolle befasst sie sich mit dem Thema? Gib den Namen in eine Suchmaschine ein um mehr über die Person und ihren Hintergrund zu erfahren! Verschaffe dir ein Bild über Kompetenzen, Einstellungen und Interessen der Verantwortlichen für die Informationen. Versuche abzuschätzen wie sich das auf die Darstellung, Qualität und Richtigkeit der Informationen auswirkt!

WIE wird die Information präsentiert?

Wie werden die Informationen dargestellt und welche Wirkung erzeugt diese Darstellung?

Quellen, die informieren wollen, benutzen in der Regel eine sachliche Darstellung um den Fokus auf den Sachinhalten zu belassen. Reißerische Darstellungen sollen Gefühle erzeugen. Sie werden oft dazu verwendet eine Grundstimmung zu schaffen, unter deren Einfluss die Informationen, meist verzerrt, aufgenommen werden sollen. Achte genau darauf, auf welcher Ebene eine Quelle versucht zu wirken!

Woher stammt die Information ursprünglich?

Woher hat deine Quelle die Informationen und wie gewissenhaft geht sie damit um? Um das herauszufinden achte auf Quellenangaben mit denen Informationen immer versehen sein sollten. Sind die angegebenen Quellen vertrauenswürdig? Stehen dort die gleichen Informationen? Je näher du an der originalen Quelle der Information arbeitest, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Information unverfälscht ist. Deine Gedanken zu „Wer?“ und „Warum?“ können dir bei der Einschätzung, wie verlässlich deine Quellen Informationen wiedergeben, helfen.

Bei der Verbreitung von Falschinformationen führen die Quellenangaben oft im Kreis oder Teilinhalte werden aus dem Zusammenhang gerissen. Arbeite immer möglichst nahe an originalen Quellen (Primärquellen).

Sind die dargestellten Informationen vollständig und schlüssig?

Durch das Weglassen von Details oder nur scheinbar richtige Schlüsse kann der Inhalt von Informationen stark verändert werden. Frage dich immer, ob die Inhalte auch wirklich ausreichen um das vermittelte Bild zu stützen. WARUM teilt die Quelle die Information?

Welche Motivationen und Ziele stecken hinter deiner Quelle?

Zu welchem Zweck teilt deine Quelle die Informationen? Möchte sie Wissen vermitteln, unterhalten, beeinflussen, für etwas werben? Stehen finanzielle Interessen mit der Präsentation und den Inhalten in Verbindung? Das lässt sich nicht immer so leicht erkennen. Deswegen sollte Werbung klar gekennzeichnet und etwaige Geldgeber nachvollziehbar sein. Die Frage „Wer?“ hilft dir dabei.

Vermitteln die Inhalte bestimmte Einstellungen, Wertvorstellungen oder Weltanschauungen?

Seriöse wissenschaftliche und journalistische Quellen arbeiten mit strengen Methoden, um persönliche Einstellungen und Werte von den Inhalten möglichst fern zu halten. Inhalte, die Wertvorstellungen und moralische Urteile transportieren, sollen meist beeinflussen, während die Sachinformationen nur als Anlass dienen. Achte gut darauf, ob du dich von Inhalten sachlich informiert, oder bezüglich deiner Meinung und deines Urteils beeinflusst fühlst. Schwer zu erkennen ist das vor allem, wenn die präsentierten Wertvorstellungen deinen eigenen entsprechen.

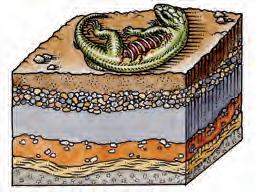

Einzelliges Leben gibt es auf der Erde seit etwa 3,5 Milliarden Jahren. Erst ab diesem Zeitpunkt waren die Bedingungen für das Entstehen von Leben gegeben. Spuren des frühen Lebens haben sich bis heute in Gesteinen erhalten. Diese versteinerten Überreste nennt man Fossilien. Sie sind Reste von Lebewesen, die vor dem Ende der letzten Eiszeit gelebt haben und somit älter als etwa 11 000 Jahre sind.

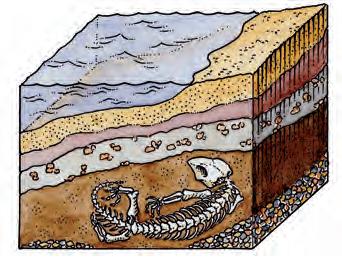

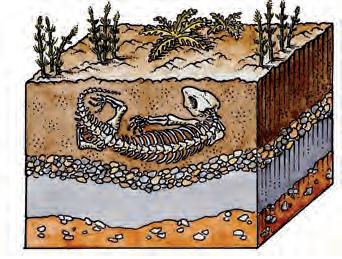

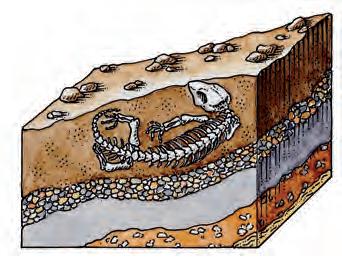

Der verwesende Kadaver des Procolophon, einer Dinosaurierart, liegt auf der Erdoberfläche.

Abb. 1: Ammoniten sind häufig zu findende Fossilien

Viele Millionen Jahre bleibt das Skelett unter Sauerstoffabschluss in der Tiefe von fest gewordenem Schlamm oder Sand bedeckt und gelangt immer tiefer in den Boden.

Der Kadaver wird mit Schlamm oder Sand bedeckt. Das passiert so schnell, dass das Skelett nicht zerstört wird

Wiederhole, was du bisher über die frühe Erde gelernt hast! Weshalb waren nicht sofort passende Bedingungen für Leben vorhanden?

Überlege, wo es in deinem Wohnbezirk oder in deiner näheren Umgebung eine Fossilienfundstelle gibt! Statte ihr einen Besuch ab und sieh nach, ob du etwas findest!

Unter Druck wird der Sand zu Stein. Chemische Prozesse wandeln die Knochensubstanz um und lassen aus dem Skelett des Procolophon ein Fossil entstehen. Durch geologische Prozesse kann das Fossil an die Oberfläche gelangen.

Abb. 2: Phasen der Entwicklung von Fossilien. Unter den richtigen Bedingungen bleibt das Skelett und kann viele Millionen Jahre später noch gut erhalten gefunden werden.

Fossilien und Evolution

Fossilien geben Auskunft darüber, wie sich Lebewesen im Lauf der Erdgeschichte weiterentwickelt und ihr Aussehen dabei verändert haben. Diesen Vorgang nennt man Evolution. Den Verlauf der Evolution können Paläontologinnen und Paläontologen mit Hilfe von Fossilien rekonstruieren. Aber es gibt auch einige Entwicklungen, deren Verlauf man noch nicht genau kennt wie die der Vögel, von denen es kaum Fossilien gibt.

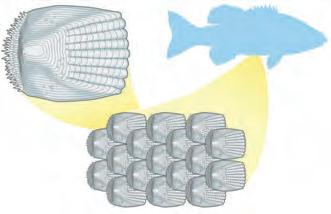

Für die Bestimmung des Alters von Gesteinsschichten sind Leitfossilien sehr wichtig. Leitfossilien sind Überreste von Lebewesen, die ausschließlich während einer bestimmten, möglichst kurzen, Zeit weit verbreitet gelebt haben und häufig gefunden werden.

Ammoniten, die: gab es bereits vor 400 Mio. Jahren. Sie starben vor etwa 65 Mio. Jahren aus und lebten im Wasser. Sie sind mit den heutigen Tintenfischen und Perlbooten verwandt.

Was ist die Paläontologie? Sie ist die Wissenschaft, die sich mit den Lebewesen vergangener Erdperioden beschäftigt. Die Paläontologin oder der Paläontologe untersucht Reste von Organismen und Hinweise aller Art auf früheres Leben, also Fossilien.

Kadaver, der: Tierleiche oder auch Aas

Was erfährst du über die früheren Umweltbedingungen an einem Ort, wenn du das Fossil eines Laubblatts, einer Koralle, einer Muschel oder eines Haifischzahns findest?

rekonstruieren: etwas wieder herstellen oder aufstellen, was es nicht mehr gibt

Erkläre, weshalb es schwierig ist, Fossilien von Mikroorganismen zu finden!

Abb. 3: Paläontologinnen und Paläontologen bei der Ausgrabung eines Dinosaurierskeletts.

Trilobit, der: lebte bereits vor 600 Mio. Jahren und starb vor 245 Mio. Jahren aus. Er gehörte zu den Gliederfüßern und lebte im Wasser. Die Tiere wurden bis zu 50 cm lang.

Gibt es lebende Fossilien?

Schon lange kannte man 400 Mio. Jahre alte Fossilien des Quastenflossers. Man hielt diesen Fisch für ausgestorben. Doch 1938 fand man einen lebenden Quastenflosser, der denselben Körperbau hatte, wie die fossilen Funde. Ein anderes lebendes Fossil ist der Nautilus. Er ist fast genauso gebaut wie die Ammoniten, die vor 65 Mio. Jahren gelebt haben.

Sieh dir folgendes Zahnfossil an: Kannst du etwas über die Lebensweise des Tiers, von dem er stammt, vermuten? Begründe deine Hypothese!

Von Lebewesen können Körperreste oder Spuren als Fossilien verschiedener Art erhalten bleiben. Überreste und Spuren müssen rasch von Sand oder Schlamm bedeckt und somit von der Luft abgeschlossen werden, damit sie versteinern. Das passierte häufig in und an Gewässern. Abgelagerte Materialschichten nennt man Sedimente.

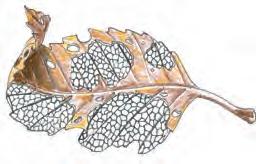

SPURENFOSSILIEN: Sie sind Hinweise auf Tätigkeiten von Lebewesen, die erhalten geblieben sind. Dazu zählen Fußabdrücke sowie Grab-, Brut- oder Fraßspuren.

KÖRPERFOSSILIEN: Sie gehen direkt auf Körper oder Körperteile zurück. Sehr selten ist der Körper des Lebewesens selbst erhalten geblieben, wie etwa bei einem gefrorenen Mammut oder in Bernstein (fossilisiertes Harz) konservierten Lebewesen. Solche Fälle sind als Körperfossilien besonders interessant, da verschiedene Gewebe der Lebewesen untersucht werden können. Mittels DNA – Proben lässt sich etwas über Verwandtschaften zwischen Arten und die Evolution herausfinden

Abb. 4: Verschiedene Arten an Fossilien. Fußabdruck (links), Abdruck des Urvogel Archaeopteryx (Mitte), Steinkern eines Trilobiten (rechts).

ABDRÜCKE: Häufig sind nur Abdrücke der Körper von Tieren und Pflanzen im weichen Sediment vorhanden, wie bei einer Gussform. Das Tier selbst muss nicht mehr „da“ sein.

STEINKERN: Mitunter löst sich das Lebewesen selbst auf und hinterlässt einen Hohlraum, der von einer Schale umgeben ist. Nachdem der Hohlraum sich mit Sedimenten aufgefüllt hat, löst sich die Schale auf. Dann verfestigt sich das Sediment und bildet einen Steinkern. Dieser ist ein Innenabdruck des Lebewesens.

VERSTEINERUNG: Wird die Schale oder organisches Material von Lebewesen wie Knochen oder Holz langsam durch mineralische Umwandlung ersetzt, spricht man von Versteinerung. So wurde in verkieseltem Eichenholz das Holzgewebe durch Kieselsäure ersetzt. Die Jahresringe sind noch deutlich erkennbar.

Abb. 5: Verkieseltes Eichenholz (links), achte auf die Jahresringe! Körperfossil eines Mammutjungtieres (rechts), Haut und andere Gewebe sind erhalten, was Körperfossile für die Forschung besonders interessant macht.

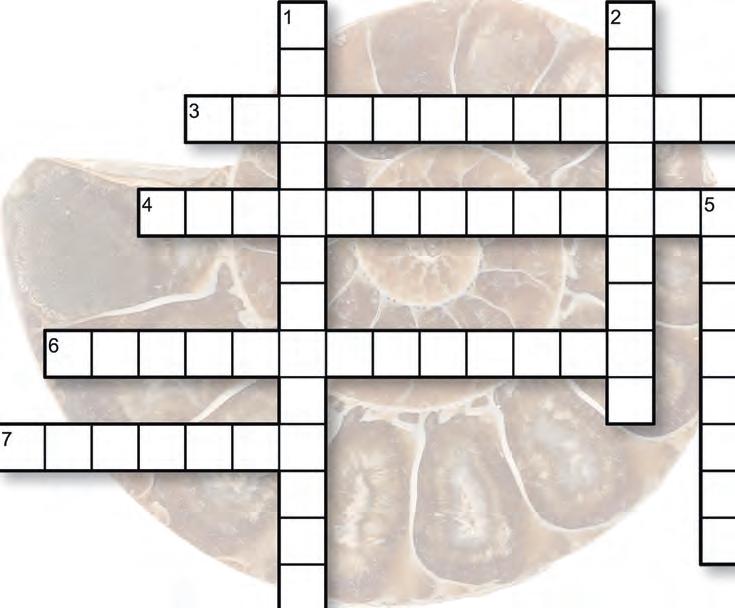

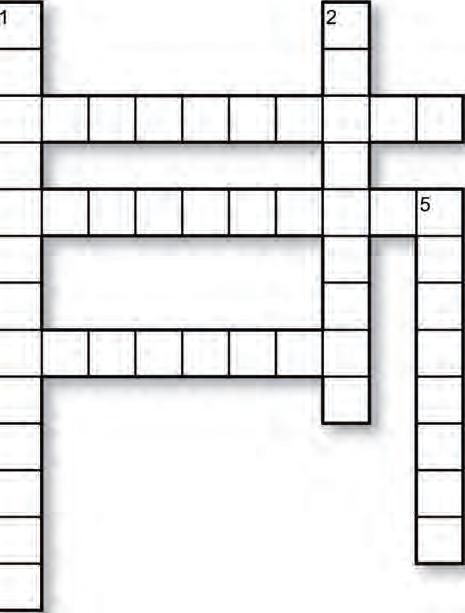

Löse dieses Fossilien-Rätsel! 1 2 3

Was für ein Durcheinander! Ordne diese Schritte bei der Entstehung von Fossilien, indem du der Reihe nach nummerierst!

Beschreibe nun den Verlauf mit eigenen Worten!

waagrecht:

3. Fossil, bei dem der Körper eines Lebewesens erhalten geblieben ist

4. Überreste von Lebewesen, die während einer bestimmten Zeit in weiten Gebieten stark vertreten waren

6. Wissenschaft, die sich mit den Lebewesen vergangener Erdperioden beschäftigt

7. Tierleiche oder Aas

senkrecht:

1. Vorgang, bei dem das organische Material, die Schale oder das Holz langsam durch mineralische Umwandlung ersetzt wird

2. Spuren von früheren Lebewesen

5. ein lebendes Fossil

Quellenvergleich! Wende die Prinzipien an, die du auf Seite 14 kennengelernt hast, um sie zu üben! Gib den Begriff „Fossil“ in verschiedenen Suchmaschinen ein und betrachte jeweils die ersten fünf Ergebnisse! Liefern sie Informationen zu biologischen Fossilien? Führen sie zu denselben Websites? Notiere deine Beobachtungen!

Suche nun jeweils mit der Suchphrase „Fossil Biologie“, „Fossil Geologie“ und „Fossilien“! Vergleiche wieder die jeweils ersten fünf Ergebnisse und notiere auf welche Websites sie führen! Gibt es Übereinstimmungen?

Wähle nun drei gefundene Quellen zum Thema Fossilien aus, die jeweils Informationen zu folgenden drei Fragen beinhalten:

1) Was ist ein Fossil?

2) Wie entstehen Fossilien?

3) Welche Arten von Fossilien gibt es?

Versuche, für alle drei Quellen die auf Seite 14 präsentierten Fragen „WER?“, „WIE?“ und „WARUM?“ möglichst gut zu beantworten! Folge der Anleitung und den Tipps auf Seite 14! Notiere deine Ergebnisse!

Vergleiche die zu den drei Fragen über Fossilien passenden Informationen der drei Quellen miteinander! Sind sie gleich, oder unterscheiden sie sich? Sind sie vielleicht sogar fast wortgleich und wirken wie kopiert? Worin bestehen eventuelle Unterschiede? Notiere deine Beobachtungen!

Fasse nun die Informationen aus deinen Quellen zusammen, um die drei Fragen zu Fossilien in einem kurzen Text zu beantworten! Solltest du unterschiedliche Antworten gefunden haben, halte dies ebenfalls fest!

Beurteile und notiere abschließend, wie vertrauenswürdig du die jeweiligen Quellen findest und welche Quelle dir am besten geeignet erschien, um die Fragen zu beantworten! Erkläre auch, welche Eigenschaften diese Quelle für dich besonders überzeugend gemacht haben!

5

Hier spiegelt es! Versuche zuerst, den Text zu lesen! Erst wenn du das geschafft hast, kannst du auch die Fragen dazu beantworten.

Wer ist eng mit dem Quastenflosser verwandt?

Welche Atmungsorgane haben sie?

Wann lebten diese Tiere?

vor Jahren

Wann wurde ein lebendes Exemplar gefunden?

Abb. 6: Südamerikanischer Lungenfisch

Die Erde entstand vor etwa 4,6 Milliarden Jahren. Seitdem hat sie sich immer wieder verändert. Die Entwicklung der Erde und des Lebens darauf erfolgte nicht gleichmäßig. Mehrmals gab es Ereignisse mit schwerwiegenden Folgen. Die Lebensbedingungen änderten sich in kurzer Zeit. Da sich evolutionäre Anpassungen nicht so rasch entwickeln konnten, starben zahlreiche Tier- und Pflanzengruppen aus. Aufgrund dieser Ereignisse entstanden unterschiedliche Gesteinsschichten.

Die Geologie teilt die Entwicklung der Erde daher in mehrere Abschnitte ein. Diese richten sich meist nach den Ereignissen auf der Erde, die an den Gesteinsschichten abgelesen werden können. Es werden vier Äonen, jeweils in mehrere Ären und Perioden unterteilt, unterschieden.

Wie alles begann

Zunächst war die Erde eine an den Polen abgeflachte Kugel heißen, geschmolzenen

Gesteins. Bei diesen Temperaturen und auch wegen der ständigen starken Veränderung der Erdkruste war kein Leben möglich. Erst als die Erde so weit abgekühlt war, dass sich eine feste Erdkruste und die Urmeere bilden konnten waren die Bedingungen für Leben gegeben. In den Meeren waren viele unterschiedliche chemische Stoffe wie Stickstoff-, Schwefel- und Phosphorverbindungen gelöst. Diese konnten über lange Zeiträume miteinander reagieren, bis wohl der Zufall eine ganz besondere Art von Verbindungen hat entstehen lassen.

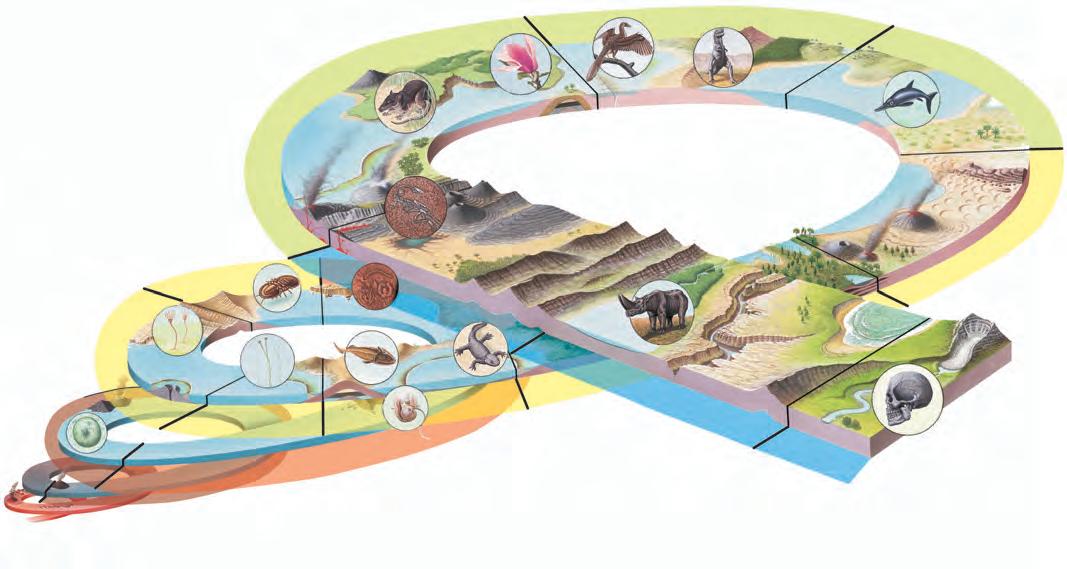

Abb. 2: Die Erdzeitspirale zeigt die verschiedenen Abschnitte der Erdgeschichte. Dargestellt sind auch typische Vertreter der jeweils vorherrschenden Arten an Lebewesen. Kennst du schon einige davon? Viele haben heute noch Nachfahren, die wichtige Merkmale von ihren Urahnen geerbt haben.

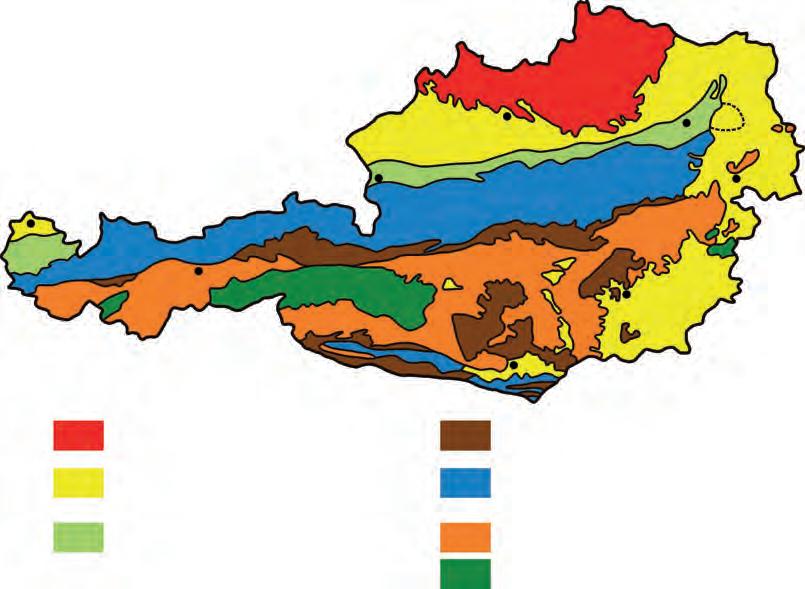

Abb. 1: Die Zeitalter der Erdgeschichte. Sie sind eng mit dem Wechsel der Lebensbedingungen und vorherrschenden Lebewesen verbunden.

Woher kam der Sauerstoff? Zunächst gab es keinen freien Sauerstoff auf der Erde. Im Meer jedoch entstanden Lebensformen, die durch Fotosynthese Sauerstoff erzeugten. Vorerst blieb dieser Sauerstoff im Meer. Erst als das Meerwasser keinen weiteren Sauerstoff mehr aufnehmen konnte, reicherte sich der Sauerstoff in der Atmosphäre an. Dort reagierte er zunächst sehr heftig mit anderen Gasen der Atmosphäre und mit Stoffen an der Erdoberfläche. Vor ca. 750 Mio. Jahren war der Sauerstoffgehalt so hoch, dass sich durch die Sonneneinstrahlung aus dem Sauerstoff in der oberen Atmosphäre eine schützende Ozonschicht bilden konnte. Sie filtert einen Großteil der ultravioletten (UV-) Strahlung, die Zellen und Erbgut schädigen kann. Erst dadurch konnte auch das Land besiedelt werden.

organische Verbindung, die: Verbindungen mit einem Gerüst aus Kohlenstoffatomen; sind Bestandteil aller Zellen.

In welchem Zusammenhang hast du sonst schon von UV-Strahlung gehört? Erkläre mit Bezug auf den nebenstehenden Absatz, worauf du im Sommer achtgeben musst und weshalb!

Wie entstand das Leben auf der Erde?

Die ersten 3 Äonen werden häufig zusammengefasst als „Erdurzeit“ oder „Präkambrium“ bezeichnet. Aus dieser sehr weit zurückliegenden Zeit sind kaum Gesteine erhalten geblieben, da sie durch geologische Prozesse umgeformt worden sind. Die drei Äonen des Präkambrium sind das Hadaikum, in dem es noch kein Leben auf der Erde gab, das Archaikum, in dem die ersten Lebensformen als Einzeller entstanden und das Proterozoikum, die Zeit, in der erste mehrzellige Lebensformen auftraten.

Abb. 1: Erde in der Erdurzeit. Vermutlich hat die Erde gegen Ende der Erdurzeit so wie rechts abgebildet ausgesehen. Die Landmassen, aus denen sich später die heutigen Kontinente gebildet haben, hingen zusammen und formten einen einzigen Kontinent, der Rodinia genannt wird. Erst über viele Millionen Jahre wanderten die Kontinentalplatten durch die Plattentektonik zu ihren heutigen Positionen.

Äon Ära Beginn vor Mio. Jahren

Erdneuzeit/Känozoikum

Erdmittelalter/Mesozoikum

Erdaltertum/Paläozoikum

Zu Beginn der Erdurzeit enthielt die Erdatmosphäre noch keinen Sauerstoff. Daher hatte die Erde auch noch keine schützende Ozonschicht. Energiereiche UV-Strahlung konnte so ungehindert die Meere erreichen. Vermutlich bewirkte die UV-Strahlung gemeinsam mit der Energie, die durch zahllose Blitze erzeugt wurde, dass in den Urmeeren aus den gelösten Stickstoff-, Schwefel- und Phosphorverbindungen organische Verbindungen gebildet wurden.

Leben auf der Erde entsteht

Fossilien geben keine Auskunft darüber, wie Leben auf der Erde entstanden ist, da die ersten Lebensformen nicht erhalten sind. Stanley Miller, ein amerikanischer Biologe und Chemiker, versuchte aber 1953, der Entstehung des Lebens mit einem Experiment auf die Spur zu kommen:

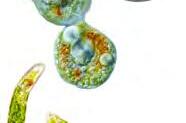

Man geht davon aus, dass sich über lange Zeiträume immer kompliziertere chemische Verbindungen gebildet haben. Irgendwann waren diese in der Lage, sich selbst zu kopieren. Dies war der Urprung des Lebens. Neue Erkenntnisse legen auch die Möglichkeit der Entstehung des Lebens an heißen Quellen in der Tiefsee nahe. Vor 3,5 Milliarden Jahren gab es erste einzellige Lebensformen auf der Erde. Aber erst vor rund einer Milliarde Jahre entstanden Mehrzeller.

In einer Versuchsapparatur bildete Stanley Miller die Uratmosphäre der Erde nach. Er verwendete dazu ein Gasgemisch bestehend aus Methan, Ammoniak, Wasserstoff, Wasserdampf und Kohlenstoffmonoxid. Unter dem Einfluss elektrischer Entladungen (elektrische Funken), die Blitze simulierten, entstanden aus dem Gasgemisch der Uratmosphäre Aminosäuren. Aminosäuren sind Bausteine von Eiweißmolekülen, den Werkzeugen des Lebens.

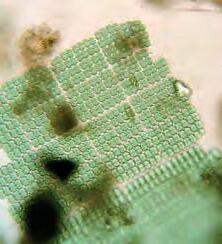

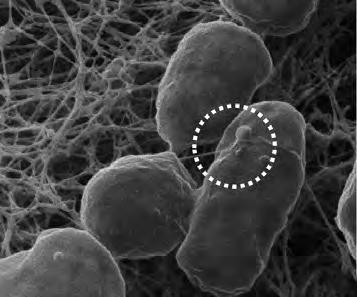

Es ist nicht genau bekannt, seit wann es Leben auf der Erde gibt. Man hat allerdings Spuren von Bakterien gefunden, die etwa 3,5 Milliarden Jahre alt sind. Im Proterozoikum entstanden bereits mehrzellige Lebewesen. Gegen Ende der Erdurzeit bildeten sich dann die entfernten Vorfahren der meisten heute noch existierenden Tiergruppen. Allerdings kennt man auch Fossilien von Gruppen von Lebewesen, die sich schwer oder gar nicht in die heute bekannten Baupläne von Lebewesen einordnen lassen. Diese Tiergruppen sind im Laufe der Zeit ausgestorben.

Abb. 2: Fossile Bakterien, gefunden auf einem fossilisierten Haifischzahn.

Das Erdalterum, auch Paläozoikum genannt, wird in sechs Perioden eingeteilt.

1. Periode – das Kambrium

Im Kambrium entwickelte sich eine große Vielfalt an Lebewesen. Am Meeresboden siedelten sich viele Tiere an, die noch keine feste Körperstütze hatten wie Schwämme oder Vorformen der Weichtiere. Im Kambrium lebten auch viele Lebewesen mit harten Körperteilen (z. B. Schalen), von denen viele als Fossilien erhalten geblieben sind. Ein wichtiges Leitfossil dieser Zeit ist der Trilobit, den du im Kapitel über Fossilien kennengelernt hast.

Äon Ära Periode

Beginn vor Mio. Jahren

Erdneuzeit/Känozoikum

Erdmittelalter/Mesozoikum

Es war zudem die Zeit, in der die ersten Riffe entstanden, die hauptsächlich von Schwämmen gebildet wurden. Während des gesamten Kambrium kam es immer wieder zu Massenaussterben

2. Periode – das Ordovizium

Im Ordovizium gab es eine große Vielfalt an Lebewesen, besonders an Weichtieren. Zu dieser Zeit lebten unter anderem die Vorfahren des Nautilus. Außerdem traten die ersten Schnecken, Seeigel und Seesterne auf sowie die ersten Wirbeltiere wie kieferlose Fische.

Korallen bildeten mit den Schwämmen zusammen große Riffgemeinschaften. Ihre Überreste finden sich heute in kalkhaltigen Gesteinsschichten. Sowohl zu Beginn als auch am Ende des Ordovizium gab es Massenaussterben die Raum für neue Arten schufen.

3. Periode – das Silur

Im Silur besiedelten die ersten Pflanzen das Land. Diese waren viel einfacher gebaut als heutige Pflanzen. Sie sind die Vorfahren der heutigen Farne und Bärlappgewächse. Von den Ufern der Meere und Flüsse ausgehend, bildeten sie niedrige Wälder, die sich zu riesigen Sumpfwäldern entwickelten. Diese erzeugten Nahrung und Sauerstoff für die Tiere, die das Festland zu erobern begannen. Die ersten Landtiere waren Tausendfüßer, Skorpione, Milben und Spinnen.

Abb. 1: Lebewesen im Kambrium (1. Trilobit, 2. Weichtiere, 3. Nesseltiere)

Riff, das: hier, von Lebewesen gestaltete Struktur im Meer

In den Meeren lebten unter anderem die ersten gepanzerten Kieferfische und später auch Knochenfische sowie die zu den Gliederfüßern zählenden Schwertschwänze.

Abb. 2: Erde im Erdaltertum: Ein Großteil der Landmassen im Ordovizium war zum Riesenkontinent Gondwana zusammengeschlossen. Westlich davon gab es noch einige kleinere Kontinente.

Massenaussterben, das: Ein großer Teil der Tier- und Pflanzenarten stirbt in kurzer Zeit aus.

Abb. 3: Gepanzerter Kieferfisch

Abb. 4: Der Nautilus ist seinen Vorfahren noch sehr ähnlich.

Denk daran, was du über Lebensräume gelernt hast! Begründe, weshalb ein Massenaussterben auch immer einigen Tierarten Chancen bietet!

1 Eusthenopteron –Lungenfisch

2 Panderichthys – Verwandter des Quastenflossers

3 Tiktaalik – weist bereits Merkmale von Amphibien auf

4 Acanthostega – gehört bereits zu den Landwirbeltieren

5 Ichthyostega

Was ist ein Brückentier?

Durch seinen Körperbau zeigt ein Brückentier eine enge stammesgeschichtliche Verwandtschaft zu zwei heute getrennten Gruppen von Lebewesen. Es stellt also einen Verzweigungsstelle in der Evolution dar. So gilt der Ichthyostega als Brückentier zwischen Fischen und Amphibien.

Wiederhole den Unterschied zwischen Sporenpflanzen und Samenpflanzen aus dem letzten Jahr!

Die Menge an Pflanzen auf der Erde nahm im Karbon deutlich zu. Erkläre, weshalb das deiner Meinung nach zu den veränderten atmosphärischen Bedingungen geführt hat!

Sieh dir den Körperbau von Dimetrodon an! Was meinst du, wie gut ist dieser an das Leben und die Fortbewegung an Land angepasst? Fallen dir heutige Tiere mit ähnlichem Körperbau ein? Wie leben sie?

Aus dem Devon kennt man den Quastenflosser. Man vermutet, dass sich aus nahen Verwandten des Quastenflossers die ersten Landwirbeltiere, die Urlurche, entwickelt haben. Ein Vertreter der Urlurche war der Ichthyostega, ein Amphibium, das zeitweise auch an Land leben konnte.

In den Meeren des Devon lebten auch Vorfahren der heutigen Tintenfische, die Ammoniten. Sie sind Leitfossilien dieser Zeit.

Abb. 5: Ichthyostega: Entwicklung vom Wasserlebewesen zum Amphibium.

Im Devon setzten sich an Land Sporenpflanzen, ähnlich den heutigen Farnen, Schachtelhalmen und Riesenbärlappgewächsen durch. Sumpflandschaften bildeten sich und die ersten Samenpflanzen entstanden. In weiterer Folge wurde es auch Insekten und Landwirbeltieren möglich, das Festland zu besiedeln. Gegen Ende des Devon starben aufgrund einer Klimaabkühlung ca. 40% der Arten in den Meeren aus.

Das Karbon wird auch das Steinkohlezeitalter genannt. Aus den Pflanzen der riesigen Sumpfwälder des Karbon bildeten sich die großen Steinkohlelager, die auch heute noch abgebaut werden.

Das Klima im Karbon war sehr warm und feucht. Wälder und Sumpflandschaften breiteten sich weiter aus. In den ausgedehnten Sumpfgebieten entwickelten sich die Amphibien weiter. Im Laufe des Karbons nahm der Kohlenstoffdioxidgehalt der Atmosphäre deutlich ab, während der Sauerstoffgehalt stieg. Das führte zu einer zunehmenden Abkühlung des Klimas. Gegen Ende dieser Periode entstanden die ersten Reptilien. Das feuchte Klima begünstigte außerdem die Entwicklung von Riesenlibellen mit einer Flügelspannweite von bis zu 1 m, sowie Spinnen, Landskorpionen und Tausendfüßern.

Weshalb kommen Reptilien mit trockenem Klima besser klar als Amphibien?

6. Periode – das

Die im Karbon begonnene Abkühlung hielt bis weit in die Perm hinein an. Das Klima wurde wieder trockener und die ersten nacktsamigen Pflanzen entstanden. Sie waren die Vorfahren unserer Nadelbäume. Auch Ginkobäume stammen aus dieser Zeit.

Reptilien beherrschten nun das Festland. Sie legten Eier, die durch eine Schale vor dem Austrocknen geschützt waren. Daher konnten die Reptilien weiter ins Landesinnere vordringen. Einer der ersten Saurier entwickelte sich, das Dimetrodon.

Übertrage die Entstehung der Lebewesen auf diese Uhr! Zeichne dazu die jeweiligen Erdzeitalter der Anleitung entsprechend ein und benenne sie auf der Uhr!

Anleitung:

Die 12 Stunden des Zifferblattes stellen 4,6 Milliarden Jahre der Erdgeschichte dar. Du sollst nun die Fläche des Zifferblattes so in Segmente („Tortenstücke“) einteilen, dass ihre Größe der Dauer der einzelnen Abschnitte der Erdgeschichte entspricht.

1. Schritt: Das Zifferblatt hat einen Umfang von 46 cm, sodass 1 mm also 10 Millionen Jahre entspricht. Beginne bei 12 Uhr und miss am äußeren Rand eine Länge von 40 cm ab! Tipp: Du kannst die Länge auch auf einem Stück Schnur abmessen und es dann um das Zifferblatt herum legen.

2. Schritt: Ziehe von dort eine gerade Linie zum Mittelpunkt! Dieses Segment stellt die Erdurzeit dar.

3. Schritt: Trage anschließend die anderen Erdzeitalter ein und bemale jeden Abschnitt der Erdgeschichte mit einer anderen Farbe!

4. Schritt: Zum Schluss trage noch die Entstehung folgender Lebewesen ein:

Bakterien © mehrzellige Lebewesen © Trilobiten und Vorfahren des Nautilus © Quastenflosser und Ichthyostega © Mensch

Richtig oder falsch? Ringle den richtigen Buchstaben ein, dann erhältst du als Lösungswort die Bezeichnung eines Kontinents im Erdaltertum!

richtig falsch

Zu Beginn der Erdurzeit hatte die Erde eine schützende Ozonschicht. C G

Fossilien geben Auskunft darüber, wie Leben auf der Erde entstanden ist. A O

Man fand Spuren von Bakterien, die aus dem Archaikum stammen. N M

Gegen Ende der Erdurzeit entstanden bereits mehrzellige Lebewesen. D P

Fundorte erdurzeitlicher Formationen findet man häufig auf der Erde. E W

Die erste Formation des Erdaltertums nennt man Devon. R A

Die Vorfahren des Nautilus lebten bereits im Ordovizium. N S

Das Ichthyostega gilt als Brückentier zwischen Fischen und Säugetieren. U A

LÖSUNGSWORT:

Steinkohle! Im Norden Frankreichs, an der Grenze zu Belgien liegt das nordfranzösische Kohlerevier (siehe Karte). Dort wurde, im Zuge der industriellen Revolution, seit dem späten 19. Jahrhundert Steinkohle abgebaut.

Stelle aufgrund der gegebenen Informationen eine Hypothese darüber auf, wie die Landschaft dieser Region vor etwa 250 bis 350 Millionen Jahren ausgesehen hat und welche klimatischen Bedingungen geherrscht haben!

Beschreibe deiner Sitznachbarin/deinem Sitznachbarn deine Hypothese und worauf diese beruht! Höre auch umgekehrt genau zu! Seid ihr einer Meinung? Besprecht euch und einigt euch auf eine gemeinsame Hypothese und weshalb ihr denkt, dass diese stimmt! Erarbeitet nun gemeinsam einen Plan, wie ihr eure Hypothese mit Hilfe von Ausgrabungen überprüfen könntet!

Gut aufgepasst? Tanja und Mehmet unterhalten sie sich über den Bio Stoff. Lies dir ihre Aussagen genau durch und beurteile, wo sie recht haben und wo nicht! Stelle falsche

Aussagen richtig und begründe deine Korrektur!

Mehmet sagt „Ich habe im Internet ein Video gesehen. Dort wurde gezeigt, dass organische Verbindungen sehr kompliziert aufgebaut sind und keine große Hitze aushalten. Auf der Erde war es zu Beginn furchtbar heiß, also konnten solche Verbindungen ganz sicher nicht entstehen. Da war dann natürlich die Frage wo kommt das Leben her? Die haben aber eine schlüssige Lösung dafür gefunden. Jemand hat diese Verbindungen, oder das Leben selbst, auf die Erde gebracht. Das ist doch ein sehr schlüssiger Beweis für Außerirdische!“

Tanja blickt ihn mit gerunzelter Stirn an. „Na ich weiß nicht so recht…“ erwidert sie. „Ich hab dafür eine coole Doku gesehen. Da ging es um Leitfossilien, also Lebewesen, die quasi Pioniere ihrer Zeit waren. Die hatten auch gleich Beispiele, wie Trilobiten im Kambrium und Ichti … hmmm irgendwie so im Devon.“

„Boh diese Namen sind echt mühsam!“ seufzt Mehmet. „Bei den Versteinerungen hab ich mir gemerkt, dass im Karbon Steinkohle entstanden ist, wie Carbon im Englischen. Clever gell? Und kühler ist es zu der Zeit auch geworden. Und da die Wärme von der Sonne kommt ist das ein guter Hinweis darauf, dass sich die Sonnenaktivität im Laufe der Zeit ändert.“

Das Erdmittelalter bzw. Mesozoikum teilt man in 3 Perioden ein: Trias, Jura und Kreide

1. Periode – die Trias

Abb.1: Erde zu Beginn des Erdmittelalters. Die Landmassen bildeten einen einzigen großen Kontinent, den Pangäa. Vergleiche mit den Karten zuvor und versuche die Bewegung der Kontinentalplatten nachzuverfolgen!

Äon Ära Periode Beginn vor Mio. Jahren

Erdneuzeit/Känozoikum

Phanerozoikum

Erdmittelalter/ Mesozoikum

Erdaltertum/Paläozoikum

Erdurzeit/Präkambrium

Der Übergang von Perm zu Trias war vom wahrscheinlich größten Massenaussterben der Erdgeschichte geprägt. Durch eine Erwärmung des Klimas starben etwa 96% der Meeresbewohner und 75% der Landbewohner aus. Im trockenen, subtropischen Klima der Trias wuchsen Ginkgogewächse, Farne und Nadelbäume sehr hoch. In der Tierwelt waren außer den Schlangen bereits alle Gruppen der Reptilien vertreten. Es gab Schildkröten, Krokodile und erste Saurier. Aus einer Gruppe der Reptilien entstanden säugetierähnliche Reptilien, aus denen sich im Laufe der Zeit die Säugetiere entwickelten. Im Gegensatz zu den wechselwarmen Reptilien können Säugetiere ihre Körpertemperatur regulieren. Daher wurden sie in ihrer Aktivität durch unterschiedliches Wetter oder den Wechsel der Tageszeiten nicht beeinträchtigt und konnten länger nach Nahrung suchen.

2. Periode – der Jura

Während dem Jura brach Pangäa langsam auseinander. Ozeane überfluteten große Teile der Kontinente. Daher konnten sich die Landtiere nicht mehr ungehindert ausbreiten. Die Entwicklung verlief auf den einzelnen Kontinenten unterschiedlich. Neue Tiergruppen und in der Folge auch neue Arten entstanden. Das Klima war weiterhin warm. Es gab große Wälder aus Nadelbäumen wie dem Mammutbaum. Zudem wuchsen Palmfarne und Ginkgogewächse. Die Saurier konnten sich in allen Lebensräumen ausbreiten. Man fand Fossilien von im Meer lebenden Fischsauriern und an Land lebenden Dinosauriern wie etwa Allosaurus und Diplodocus. Flugsaurier eroberten die Lüfte. Saurier konnten gigantische Größen erreichen, es gab aber auch Arten, die nicht größer als Hühner wurden. Aus dem Jura stammt auch der Urvogel Archaeopteryx, der als Brückentier zwischen Reptilien und Vögeln gilt.

Abb. 3: Darstellung des typischen Landschaftsbildes im Erdmittelalter. 1. Palmfarn, 2. Nadelbäume, 3. Urvogel, 4. Saurier, 5. Krokodil, 6. Flugsaurier.

Die Klimaveränderungen, die zum großen Massenaussterben im PermTrias-Übergang führten, brachten eine Steigerung der globalen Durchschnittstemperatur um etwa 5 °C innerhalb mehrerer tausend Jahre mit sich. Weshalb ist deiner Meinung nach die Wissenschaftsgemeinde alarmiert, wenn heute Temperaturveränderungen von 3 °C und mehr innerhalb von etwa 100 Jahren erwartet werden?

Säugetiere im Erdmittelalter

Die ersten Säugetiere, also unsere direkten Vorfahren, waren klein und spitzmausähnlich. Sie ernährten sich von Insekten. Eines der ersten Säugetiere war das Megazostrodon. Die Tiere wurden etwa zehn Zentimeter groß und es wird vermutet, dass sie über einen guten Geruchssinn und ein gutes Gehör verfügten.

Abb.2: Megazostrodon war eine der frühesten Säugetierarten.

Brückentier, das: Tier, das Merkmale zweier Tiergruppen in sich vereinigt.

Suche online nach Bildern des Archaeopteryx (als Fossil und künstlerische Darstellung)! Kannst du Merkmale ausmachen, die seine Rolle als Brückentier verdeutlichen?

Vergleiche die Weltkarte zur Kreidezeit mit der heutigen! Beschreibe Gemeinsamkeiten und Unterschiede!

Wie kam es zum Aussterben der Dinosaurier?

Bis heute sind die Gründe für das Aussterben der Dinosaurier am Ende der Kreidezeit nicht restlos geklärt. Es gibt aber mehrere mögliche Erklärungen:

D Ein Asteroid kollidierte mit der Erde. Durch die aufgewirbelte Staubwolke änderten sich plötzlich die Lebensbedingungen.

D Die Säugetiere entwickelten sich rasch weiter und fraßen die Eier der Dinosaurier.

D Das Klima veränderte sich und evolutionäre Veränderungen konnten die Dinosaurier nicht rasch genug an die steigenden Temperaturen anpassen.

D Der Vulkanismus nahm zu. Die Aschewolken veränderten die Umweltbedingungen.

5: Die Erde zur Kreidezeit. Das Auseinanderdriften der Kontinente setzt sich in der Kreidezeit fort.

Beschreibe genauer, weshalb eine höhere Chance zur erfolgreichen Bestäubung zur raschen Verbreitung von Blütenpflanzen geführt hat! Formuliere aufgrund deiner Gedanken, wie Evolution und Fortpflanzung zusammenhängen!

Suche im Internet nach Chicxulub-Krater, um den momentan heißesten Kandidaten für die Ursache des Massensterbens am Ende der Kreidezeit kennen zu lernen! Beurteile drei gefundene Quellen nach dem Schema auf Seite 14 und entscheide, welche du für die vertrauenswürdigste hältst!

Das Klima der Kreide war relativ warm und gleichbleibend. Das schaffte für viele Arten den Zeitraum sich weiterzuentwickeln. Bis zur Kreide hatten die Pflanzen nur einfache Fortpflanzungsmechanismen. Meist erfolgte die Bestäubung durch den Wind. Nun entwickelten sich neue, wirkungsvollere Methoden der Fortpflanzung: Blütenpflanzen gingen zur Bestäubung Symbiosen mit Insekten ein. Diese Beziehung erhöhte die Chance einer erfolgreichen Bestäubung und Blütenpflanzen verbreiteten sich rasch über die Erdoberfläche. Die Ausbreitung der Blütenpflanzen förderte die Entwicklung der Insekten. Diese bildeten die Nahrungsgrundlage für Vögel und kleine Säugetiere, sodass sich auch diese rasch ausbreiten konnten.

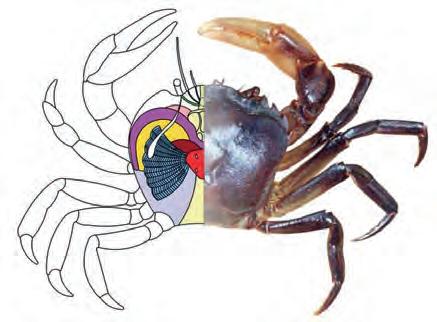

In den Meeren entstanden neue Formen von Weichtieren und in den küstennahen Flachmeeren neue Arten fleischfressender Krebstiere wie Garnelen, Krabben und Hummer. Mosasaurier durchstreiften auf der Jagd nach Fischen die Weltmeere.

In der Kreide entwickelten sich die Reptilien weiter. Neue Dinosaurierarten entstanden. Hadrosaurier mit entenähnlichen Schnäbeln waren die verbreitetsten Weidetiere, die in Herden lebten. Andere Arten der Kreide waren Stegosaurier, Pachycephalosaurier und Ankylosaurier. Gegen Ende der Kreidezeit lebte der Raubsaurier Tyrannosaurus rex.

Abb. 7: Einige Dinosaurier der Kreidezeit, Tyrannosaurus rex ist wohl einer der bekanntesten. Tyrannosaurus rex

Am Ende der Kreidezeit verschwand plötzlich ein Großteil aller Lebewesen. Auch die Dinosaurier starben aus.

Welcher Saurier ist das? Lies dir zuerst diese Informationstexte genau durch! Dann ordne die Namen der verschiedenen Saurier aus den Abbildungen den Texten zu!

NAME:

Er war bis zu 9 m lang und erreichte ein Gewicht von 6 bis 12 Tonnen. Dieser Saurier hatte einen sehr großen und wuchtigen Schädel. Seine mächtigen Hörner, die Stoßwaffen waren, setzte er zur Verteidigung gegenüber Fressfeinden und bei Revierkämpfen ein. Seine Nackenschilde schützten ihn vor Bissen.

NAME:

Er bewegte sich auf den Hinterbeinen fort. Sein schwerer, steifer Schwanz bildete das Gegengewicht zum vorderen Teil des Körpers. Dieser Saurier konnte hohe Geschwindigkeiten erreichen und ernährte sich vorwiegend von Pflanzen in Bodennähe, aber auch von Insekten, Kleintieren oder Eiern.

NAME:

Dieser Saurier war ein Pflanzenfresser mit einem breiten, stämmigen Rumpf. Seine Hinterbeine waren länger als seine Vorderbeine, sodass der Kopf in einer bodennahen Position war. Um seine Feinde abzuschrecken, besaß dieser Saurier einen mit Stacheln besetzten Panzer und einem am Ende verdickten, knochigen Schwanz.

NAME:

Dieser Saurier war ohne Zweifel einer der bedrohlichsten Fleischfresser aller Zeiten. Im Vergleich zu seiner Länge von mehr als 15 m und seiner Höhe von über 6 m waren seine vorderen Gliedmaßen klein und so kurz, dass er nicht einmal sein Maul damit erreichte. Da er wegen seines riesigen Körpers nicht weit laufen konnte, lauerte er seiner Beute auf und sprang sie an.

NAME:

Dabei handelt es sich um einen vierbeinigen, pflanzenfressenden Saurier, der eine Doppelreihe von knöchernen Platten oder Stacheln entlang des Rückens und der Oberseite des Schwanzes hatte. Diese dienten der Verteidigung, denn durch das Hin- und Herschwingen des Schwanzes konnte er Fressfeinde verwunden.

Triceratops

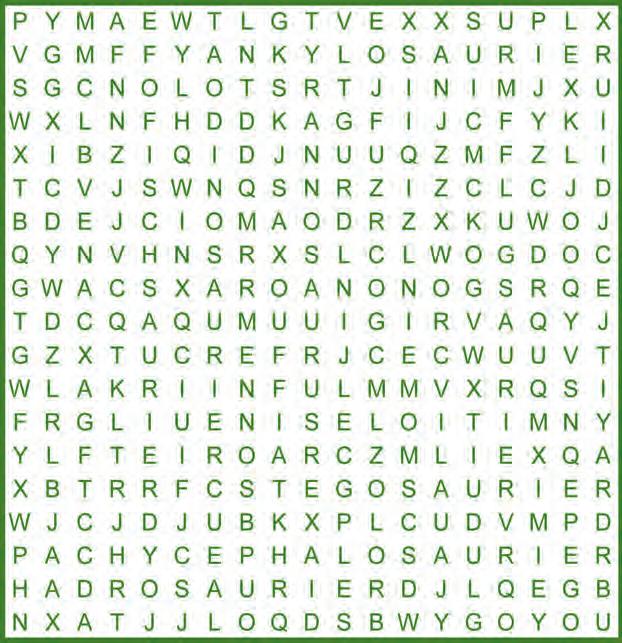

Welche Saurier haben sich hier versteckt – Finde die 3 Gruppen der Saurier sowie die 5 Dinosaurierarten, die du schon kennengelernt hast!

Sauriergruppen:

Dinosaurierarten:

Die Größten! In der Kreide entwickelten sich die Titanosaurier. Diese Pflanzenfresser waren die größten, je lebenden Lebewesen. Suche dir ein Bild eines Titanosauriers! Vergleiche dieses Bild und die vier in Abbildung 4 auf Seite 25 abgebildeten Dinosaurier miteinander!

Notiere Gemeinsamkeiten und Unterschiede! Versuche aus den Körpermerkmalen auf die Lebensweise zu schließen!

Tipp: Überprüfen kannst du deine Hypothesen indem du zu den einzelnen Sauriern recherchierst!

4

Wie genau? Lies dir die Infobox zum Aussterben der Dinosaurier auf Seite 25 durch! Schreibe zu jedem der vier Erklärungen einen kurzen Absatz! Führe darin deine Vorstellung davon, wie die beschriebenen Ursachen letztlich zu einem Aussterben der Dinosaurier geführt haben, genauer aus!

Stelle dir dazu Fragen wie:

Was verändert sich, wenn viel Staub in der Atmosphäre ist?

Was bedeutet es für ein Lebewesen, wenn seine Eier gefressen werden?

Weshalb sind Temperaturänderungen für Lebewesen allgemein und für Reptilien im Speziellen eine Herausforderung?

Wenn du dir nicht sicher bist, versuche durch gezielte Stichwortsuche im Internet mehr Informationen zu sammeln.

Setzt euch in kleinen Teams zusammen und tauscht eure Gedanken und Schlussfolgerungen aus! Diskutiert und findet für jeden Punkt in der Infobox eine genauere Erklärung, der alle Teammitglieder zustimmen können! Übertrage diese Erklärungen in dein Bioheft! 2

Die Erdneuzeit oder Känozoikum wird in 3 Perioden unterteilt: Paläogen, Neogen und Quartär . In dieser Zeit zerfiel der riesige Südkontinent Gondwanaland weiter.

Nachdem die Dinosaurier am Ende der Kreidezeit ausgestorben waren, konnten sich im Paläogen die Säugetiere rasch weiter entwickeln und die freigewordenen Lebensräume besiedeln. Es entwickelten sich drei Gruppen von Säugetieren: Kloakentiere, Beuteltiere und Plazentatiere.

Kloakentiere

Sie traten erstmals in der mittleren Kreide auf und sind die ursprünglichste Gruppe der Säugetiere. Obwohl sie Säuger sind, legen sie wie Reptilien Eier. Zwei Arten der stacheligen Ameisenigel und eine Art der Schnabeltiere, haben bis heute überlebt. Sie kommen in Australien und Neuguinea vor.

Beuteltiere

Die Beuteltiere sind weiter entwickelt als Kloakentiere. Sie bringen bereits lebende Junge zur Welt. Die größeren Arten halten ihre Jungen in Hauttaschen, bis sie alleine lebensfähig sind. Beuteltiere kommen heute noch in Amerika und Australien vor.

Abb. 2: Känguru

Äon Ära Periode Beginn vor Mio. Jahren

Phanerozoikum

Erdneuzeit/ Känozoikum

Erdmittelalter/Mesozoikum

Erdaltertum/Paläozoikum

Erdurzeit/Präkambrium

Plazentatiere

Die Jungen der Plazentatiere entwickeln sich im Körper des Weibchens und werden von der Plazenta ernährt. Aufgrund des Heranwachsens im Körper des Muttertiers haben die Jungen eine größere Chance zu überleben. Plazentatiere waren besonders erfolgreich und besiedeln heute fast alle Lebensräume.

Plazenta, die: Gewebe in der Gebärmutter, das den Fötus versorgt.

Wo gibt es Beuteltiere? Eurasische Route: Da Beuteltiere sowohl in Amerika als auch in Australien vorkommen, nahm man ursprünglich an, dass die Vorfahren der heutigen Beuteltiere sich von Nordamerika ausgehend über Nordeuropa und Asien nach Australien ausgebreitet hätten.

Abb. 3: Gnu

Im ersten Drittels des Paläogens erwärmte sich das Klima stark, was zum Aussterben vieler der neu entwickelten Säugetierarten führte. Danach kühlte das Klima ab und der erste durchgehende Eisschild der Antarktis bildete sich aus. Im Verlauf des Paläogen entfernten sich die Kontinente weiter voneinander. Pflanzenfressende Säugetiere brachten eine reiche Formenvielfalt hervor wie Nagetiere, Fledertiere, Primaten, frühe Elefanten, Antilopen, Giraffen und Vorfahren unserer Pferde. Rüsseltiere waren die größten Landsäugetiere gegen Ende des Paläogens. Auch Raubtiere wie Wölfe, Bären oder die Säbelzahnkatzen tauchten in dieser Zeit auf. In den Meeren vermehrten sich fleischfressende Haiarten. Einige Säugetiere des Festlandes kehrten ins Meer zurück. So etwa jene Säugetiere, die sich später zu den Walen entwickelten.

Abb. 4: Zeuglodon – ein prähistorischer Wal.

Zahlreiche neue Tiergruppen entstanden: Ameisen, Bienen, Pinguine und Giftschlangen traten erstmals auf. Flussufer und Meeresküsten wurden Lebensraum für neue Vogelfamilien wie Enten, Reiher, Pelikane oder Möwen.

aber erkannte, wie sich die Kontinente im Verlauf von Jahrmillionen verschoben hatten, ging man davon aus, dass sich die Beuteltiere von Norden aus nach Südamerika ausgebreitet hatten. Bevor sich die Kontinente abspalteten, wanderten sie über die Antarktis nach Australien ein

Finde heraus, welche Rüsseltiere es heute auf der Erde gibt! Zählen Vertreter davon zu den größten heute lebenden Landsäugetieren?

Suche Bilder von Säbelzahnkatzen! Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede erkennst du zu heutigen Katzen?

Das Hyracotherium lebte vor ca. 50 Mio. Jahren: Es war etwa 20 cm hoch, hatte an den Vorderbeinen noch 4 und an den Hinterbeinen 3 Zehen.

Der Mesohippus lebte vor ca. 40 Mio. Jahren: Es war bereits 60 cm hoch und hatte nur noch 3 Zehen.

Der Hypohippus lebte vor ca. 15 Mio. Jahren: Es war bereits so groß wie ein Pony, hatte noch 3 Zehen und ging nur noch auf den Zehenspitzen.

Das heutige Pferd, das nur noch eine Zehe hat, gibt es seit etwa 2,5 Mio. Jahren.

Formuliere eine mögliche Erklärung, warum der Meeresspiegel in den Eiszeiten deutlich niedriger war als heute! Kannst du daraus eine mögliche Folge der heutigen Klimaerwärmung ableiten?

Der momentane Klimawandel spielt sich in Zeitdauern von Jahrzehnten ab. Vergleiche das mit den Zeiträumen der Klimaveränderungen im Quartär! Weshalb ist der Unterschied in den Zeiträumen für Lebewesen ein sehr großes Problem? Wohin weichen die Lebewesen heutzutage aus? Sind Gebirge nach wie vor ein Hindernis? Tauscht eure Gedanken in der Klasse aus!

Aufgrund der Bewegungen der Kontinente kam es zur Kollision Afrikas mit Europa und Asien. Dadurch wurden die Alpen aufgefaltet. Zu Beginn des Neogens war die Auffaltung der Alpen abgeschlossen. Als Indien und Asien zusammenstießen, war das der Beginn der Entstehung des Himalajas. Australien und Südamerika blieben isoliert vom Rest der Welt mit ihrer jeweils eigenen, einzigartigen Tierund Pflanzenwelt. Etwa ab der zweiten Hälfte des Neogen hatten die Kontinente in etwa die heutige Lage.

Abb. 5: Lage der Kontinente gegen Ende des Neogen.

Im Neogen und im Quartär folgten mehrere Eiszeiten aufeinander. Weite Teile der Nordhalbkugel lagen unter dicken Gletschern begraben. Der Meeresspiegel war 120 bis 130 m tiefer als heute. Gebiete, die heute vom Meer bedeckt sind, waren während der Eiszeiten trockenes Land. Zwischen Amerika und Asien gab es eine Landbrücke. Über sie konnten sich Tier- und Pflanzenarten ausbreiten. Möglicherweise erfolgte auch die Besiedlung Amerikas durch den frühen Menschen über diese Landbrücke.

Zwischen den Eiszeiten gab es immer wieder Perioden warmen Klimas. Die Wechsel zwischen kaltem und warmem Klima dauerten jeweils viele tausende Jahre. Bei größeren Tieren wie Wollnashörnern, Rentieren und Mammuts entwickelten sich Anpassungen an die Kälte. Andere wanderten in den wärmeren Süden ab. In Europa wurde das Abwandern nach Süden durch den Gebirgszug der Alpen sowie das Mittelmeer behindert. Tierarten, deren Anpassung nicht rasch genug geschah, starben aus.

Manche Lebewesen wie Zwerg-Weide, Schneehase oder das Murmeltier zogen sich nach der letzten Eiszeit ins Hochgebirge zurück, wo sie bis heute überleben konnten.

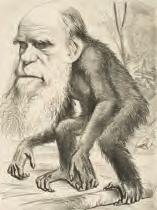

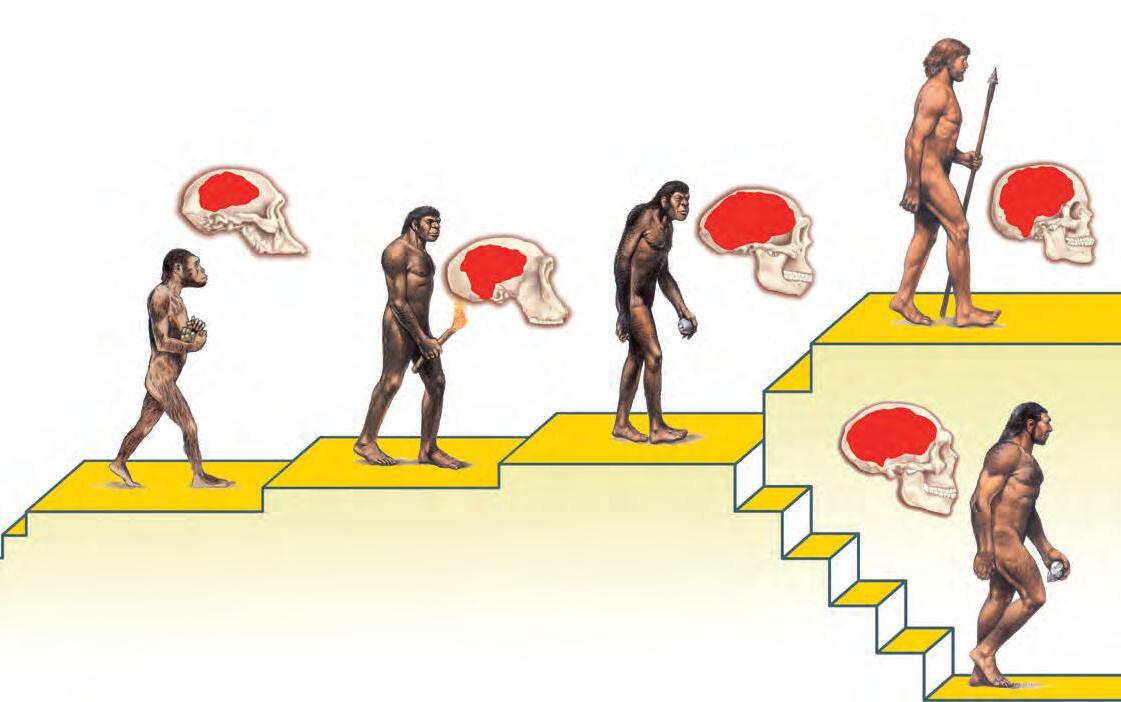

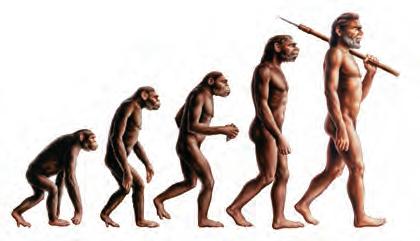

Erst im letzten Viertel des Neogen, vor 7 bis 8 Mio. Jahren, begann die Stammesgeschichte des Menschen mit der Trennung der Schimpansen- von der Menschenlinie. Der heutige Mensch (Homo sapiens) entwickelte sich vermutlich über mehrere Zwischenformen.

Die Spuren der Bewegungen der großen Gletscher der Eiszeiten sind noch heute an der Erdoberfläche zu erkennen. Durch ihr ungeheures Gewicht schliffen sie mit dem Geröll an ihren Rändern die Oberfläche ab. Viele Täler der Alpen wurden durch Gletscherbewegungen geformt.

Um welche Gruppe von Säugetieren handelt es sich hier? Zu jedem Tier gibt es eine kurze Beschreibung, anhand der du eine Zuordnung treffen kannst. Trage ein D KL = Kloaktentiere, BE = Beuteltiere, PL = Plazentatiere!

Koalas ernähren sich von Eukalyptusblättern. Ihr Name stammt aus der Sprache der Aborigines und bedeutet „ohne Wasser“. Bei der Geburt krabbelt das Junge selbständig aus der Kloake in den Beutel.

Das Schnabeltier ist ein eierlegendes Säugetier aus Australien. Es ist nachtaktiv und kann ausgezeichnet schwimmen. Unter Wasser schließt es seine Augen und Ohrenöffnungen. Der Schwanz dient als Steuer.

Der Kurzschnabeligel bewohnt weite Teile Australiens. Trotz seiner Stacheln ist er nicht mit dem Igel verwandt. Das Weibchen bebrütet das Ei in einem eigens angelegten Beutel am Bauch.

Der Ameisenbär ist nicht mit den Bären verwandt. Sein Lebensraum erstreckt sich über Mittel- und Südamerika. Seine Nahrung besteht aus Ameisen und Termiten. Das Jungtier reitet auf dem Rücken der Mutter.

Das Nordopossum lebt in Nordamerika. Es ist so groß wie eine Hauskatze. Die Weibchen haben einen gut entwickelten Beutel mit meist 13 Zitzen darin, die kreisförmig angeordnet sind.

Der Pfeifhase gibt hohe Töne als Warn- und Erkennungssignal von sich. Pfeifhasen leben in Nordamerika und Asien. Die nackten und hilflosen Neugeborenen wachsen schnell und werden nach 3 bis 4 Wochen entwöhnt.

Der Beutelteufel (Tasmanischer Teufel) ist der größte noch lebende Raubbeutler. Wenn er sich aufregt, kreischt er laut, seine Ohren färben sich rot und er verströmt einen unangenehmen Geruch.

Der Nacktnasenwombat, der in Australien ziemlich weit verbreitet ist, gräbt einen Bau, der viele Tunnel hat. Nach der Geburt verbringen die Jungen die ersten 6 bis 7 Lebensmonate im nach hinten geöffneten Beutel.

Temperaturkurve! Betrachte untenstehende Grafik! Sie stellt die globale Durchschnittstemperatur im Laufe der Erdgeschichte dar. Markiere die Perioden, die du kennen gelernt hast, entlang der Zeitachse mit senkrechten Linien! Markiere dann die klimatischen Ereignisse, die im Text des Buches beschrieben sind und insbesondere auch die Massenaussterben! Notiere dir für jede Periode das Temperaturminimum und das Temperaturmaximum!

12: Globale Durchschnittstemperatur

Religiöses Erbe!

Der Schöpfungsglaube verhinderte lange Zeit, dass Gedanken von einer veränderlichen Natur verfolgt wurden. Die moderne Wissenschaft konnte Beweise dafür liefern, dass Schöpfungsgeschichten die Welt nicht richtig erklären können. Trotzdem gibt es heute noch viele Menschen, die wissenschaftliche Erklärungsmodelle ablehnen und überzeugt sind, dass die Erde und ihre Lebewesen durch einen Schöpfungsakt unveränderlich erschaffen wurden. Man nennt diese Vorstellung Kreationismus (von kreieren = erschaffen). Manche religiösen Gruppierungen, insbesondere in den USA, versuchen den Kreationismus in Schulen als der Evolution gleichgestellte oder als einzig richtige Lehre einzuführen.

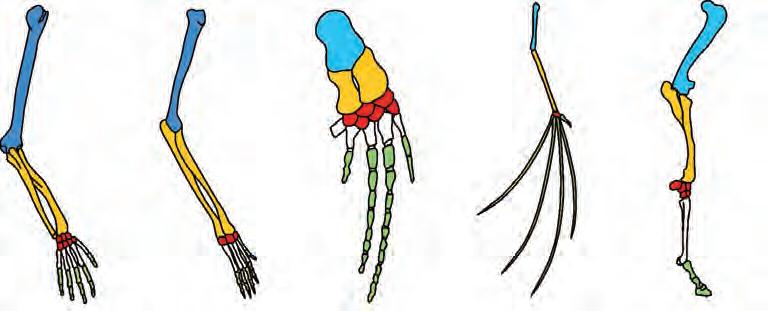

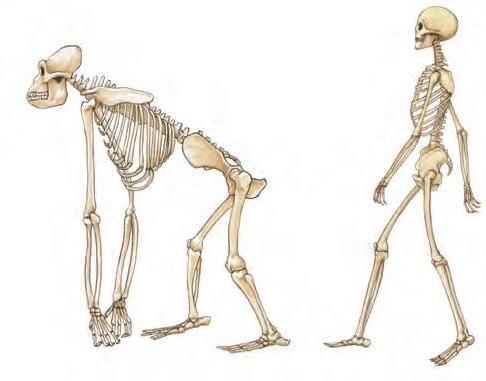

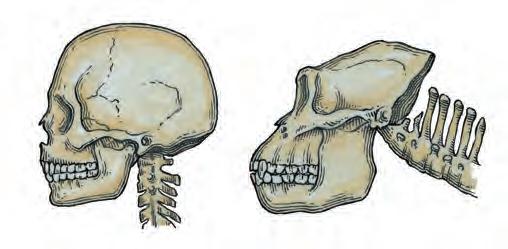

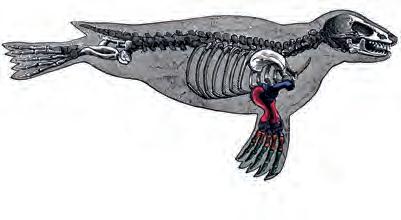

Erinnere dich an die erste Klasse und benenne die einzelnen Knochen der Vordergliedmaßen, die du in Abb. 1 in unterschiedlichen Farben erkennen kannst!

homolog: von einer gemeinsamen Urform ableitbar

analog: ähnlich

Recherchiere online ein weiteres Rudiment (rudimentäres Merkmal) des Menschen! Beschreiben seine Herkunft bzw. frühere Funktion! Begründe, warum du dich für die genutzte Quelle entschieden hast!

Stelle Vermutungen an, bei welchen Tieren sich analoge Organe entwickelt haben! Suche Bilder der Organe und beschreibe Ähnlichkeiten und Unterschiede! Vergleicht und besprecht eure Funde in Teams! Tipp: Die Art der Fortbewegung ist ein guter Ausgangspunkt.

Weshalb weisen deiner Meinung nach Tiere, die in gleichen Lebensräumen leben, oft analoge Merkmale auf? Besprich dich mit deiner Sitznachbarin oder deinem Sitznachbarn!

Die Wissenschaft war lange Zeit von religiösen Vorstellungen geprägt. So nahm man an, dass sämtliche Pflanzen- und Tierarten so erschaffen worden waren, wie wir sie heute kennen und dass sie sich im Laufe der Zeit nicht verändert hatten. Erst im 18. Jh. erkannten Wissenschafter, dass verschiedenartige Lebewesen wie Katze, Fledermaus, Wal, Pferd oder Mensch viele gemeinsame Merkmale besitzen. So haben sie z. B. einen ähnlichen Knochenbau der Gliedmaßen, einen ähnlichen Aufbau des Nervensystems oder ein ähnliches Kreislaufsystem.

Abb. 1: Homologe Vordergliedmaßen verschiedener Wirbeltiere. Gleich gefärbte Knochenabschnitte entsprechen einander in den verschiedenen Tieren.

Homologe Organe: Die Gliedmaßen verschiedener Wirbeltiere haben zwar verschiedene Aufgaben, aber einen ähnlichen Bauplan. In der Biologie spricht man in diesem Fall von homologen Organen. Sie deuten auf eine gemeinsame Abstammung hin, die auf eine Verwandtschaft der betreffenden Lebewesen schließen lässt.

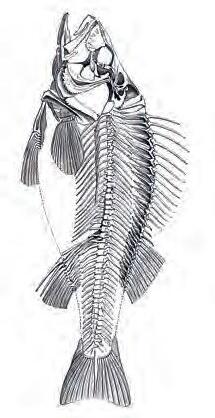

Rudimentäre Organe: Oft sind diese Gemeinsamkeiten auf den ersten Blick nicht erkennbar. So hat z. B. eine Riesenschlange keine Beine. Auf einem Röntgenbild oder an einem Skelettpräparat einer Schlange kannst du jedoch Reste von Hinterbeinen sehen. Solche verkümmerten Körperteile, die keine Funktion mehr haben, nennt man rudimentäre Organe. Das Steißbein des Menschen ist ebenfalls ein Rudiment. Es ist der Rest eines früheren Schwanzes.

Abb. 2: Riesenschlangen haben keine Beine.

Abb. 3: Beinüberreste am Skelett.

Analoge Organe: Andererseits haben die Beine eines Käfers und eines Hundes die gleiche Aufgabe, ihre Baupläne aber sind verschieden: Der Hund hat ein Knochenskelett und der Käfer ein Außenskelett aus Chitin. Sie sind also nicht homolog. In diesem Fall sprechen Biologen und Biologinnen von analogen Organen. Sie geben keinen Hinweis auf eine Stammesverwandtschaft, sondern haben sich unabhängig voneinander im Laufe der Evolution entwickelt.

Abb. 4: Schmetterling und Stechmücke sind nicht verwandt. Ihre Rüssel sind analoge Organe zur Nahrungsaufnahme.

Abb. 5: Analoge Vordergliedmaßen bei Hund und Käfer.

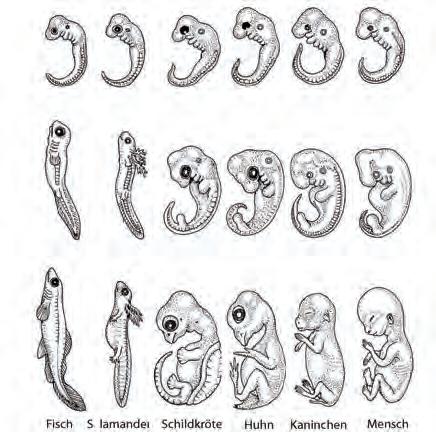

Einen weiteren Hinweis auf die gemeinsame Stammesgeschichte von Wirbeltieren liefert der Vergleich der Embryonalentwicklung. Beim Betrachten der Abbildung in der Seitenspalte kannst du sehen, dass zu Beginn der Embryonalentwicklung alle Wirbeltiere ähnlich aussehen. Je weiter ihre Entwicklung aber fortschreitet, desto stärker unterscheiden sich die Embryonen und zeigen die Merkmale des fertigen Tieres.

Homologe und rudimentäre Organe sowie die Ähnlichkeit der Embryonalentwicklung gelten als Beweise für die Evolution. Evolutionstheorien liefern Erklärungsmöglichkeiten für die Entstehung und Weiterentwicklung verschiedener Arten. Sie sind die Grundlage der Abstammungslehre. Mit diesem Wissen und Wissen von Fossilienfunden von Brückentieren wurde ein Stammbaum der Lebewesen erstellt. Auch der Mensch findet in diesem Stammbaum seinen Platz.

Stammbaum der Wirbeltiere

Knorpelfische Quastenflosser Froschlurche Krokodile Eidechsen Säugetiere

Knochenfische Schwanzlurche Schildkröten Schlangen Vögel Menschen Urvogel Saurier

Ursäugetier

Urlurch Quastenflosser Panzerfisch

Urkriechtier

Erdmittelalter Erdneuzeit Erdaltertum

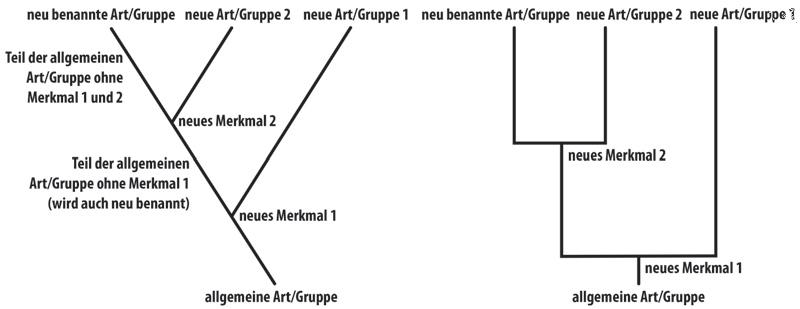

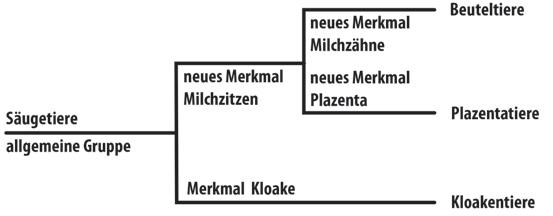

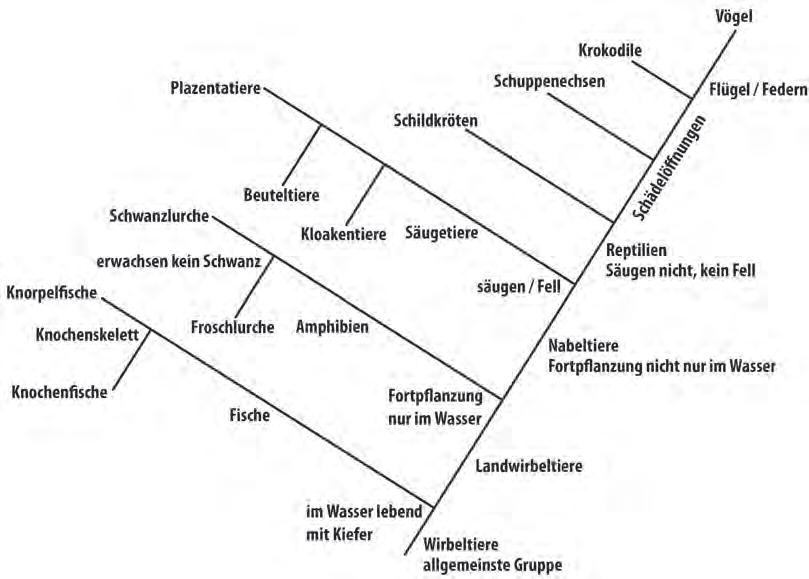

Erdurzeit