Verlag

quirrel

Vorwort

Liebe Lehrerinnen und Lehrer!

Dieses Lehrbuch ist eine Neubearbeitung nach dem neuen kompetenzorientierten Lehrplan.

„Geografie für alle“ ist so aufgebaut, dass Ihre Schülerinnen und Schüler nach den einzelnen Kapiteln mit Hilfe der „Aufgaben für schlaue Köpfe“ ihr zuvor erlerntes Wissen wiederholen und vertiefen können. Damit wird ihre Selbsttätigkeit gestärkt und die Freude an Geografie und wirtschaftlicher Bildung geweckt. Die Arbeitsaufgaben zeichnen sich durch eine leichte Handhabung aus und sind farblich entsprechend der drei Kompetenzbereiche (Reproduktion – Transfer – Reflexion) gekennzeichnet.

Ebenso dienen vielfältige Arbeitsanregungen in der Seitenspalte neben dem Fließtext dem Kompetenzerwerb der Schülerinnen und Schüler. Die drei Anforderungsbereiche sind auch hier durch ein Farbleitsystem gekennzeichnet.

Schwierige Begriffe werden im Fließtext orange gekennzeichnet und in der Seitenspalte erklärt.

Im vorliegenden Lehrerheft finden sich folgende Bausteine:

• eine Fülle von 1:1 kopierbaren Arbeitsblättern

Verlag

• Vorgaben für schriftliche Lernstandserhebungen sowie deren Lösungen

• Lösungen für alle „Nun geht‘s los –Aufgaben für schlaue Köpfe“ aus dem Hauptbuch

All dieses Zusatzmaterial ist in der Praxis erprobt und soll Ihnen die Unterrichtsplanung erleichtern!

Und nun: Viel Spaß mit Ihrem neuen Geografiebuch!

Ihr Autorinnenteam

JAHRESPLANUNG

ÖSTERREICHISCHE GESELLSCHAFTSENTWICKLUNG

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

1. Österreichs Bevölkerung im Wandel

M1: Eine Pround Contra-Diskussion führen

LEHRERBUCHKAPITEL September … den Begriff „demografischer Wandel“ erklären und anhand von Beispielen auf Österreich beziehen. … die Ursachen und Folgen von Bevölkerungsveränderungen (z. B. Zuwanderung, Lebenserwartung) analysieren und beschreiben. … aktuelle statistische Daten zur Bevölkerungsentwicklung interpretieren und in eigenen W orten zusammenfassen. … die Auswirkungen der Bevölkerungsstruktur auf Lebensbereiche wie Wohnen, Arbeit und das soziale Miteinander beurteilen. … Argumente zu einem gesellschaftlichen Thema sammeln, strukturieren und in Pround ContraPositionen gliedern. … eine eigene begründete Position vertreten und sachlich mit anderen diskutieren.

M2: Rollenspiele gestalten

2. Gesellschaftliche Vielfalt

3. Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung auf Wohnen und Arbeit

MONAT

BONUS-SEITE: Migration und Integration

Olympe Verlag

Oktober … unterschiedliche Perspektiven einnehmen und deren Sichtweisen in einem Rollenspiel darstellen. … soziale und kommunikative Kompetenzen in der Zusammenarbeit mit anderen stärken. … gesellschaftliche Vielfalt in Österreich anhand von Beispielen beschreiben.

… Vorurteile und Diskriminierung erkennen und reflektieren.

… den Wert von Toleranz, Respekt und Gleichberechtigung begründen.

… eigene Erfahrungen und Meinungen zum Thema Vielfalt sachlich ausdrücken und diskutieren.

… Entwicklungen der Bevölkerungszahl in Österreich mit geeigneten Diagrammen beschreiben.

November

… erklären, wie Bevölkerungswachstum und -rückgang das Wohnen und den Arbeitsmarkt beeinflussen.

… Herausforderungen wie Wohnraummangel oder Fachkräftemangel analysieren.

… eigene Vorschläge für eine zukunftsfähige Gestaltung von Wohnen und Arbeit entwickeln.

… können Ursachen und Formen von Migration erklären.

… den Unterschied zwischen Arbeitsmigration und Flucht benennen und begründen.

… Herausforderungen und Chancen von Integration aus unterschiedlichen Perspektiven darstellen.

… Maßnahmen zur Förderung von Integration bewerten und eigene Ideen entwickeln.

* (Diese Jahresplanung können Sie für Ihre individuelle Planung als W ord-Dokument auf unserer Homepage downloaden.)

JAHRESPLANUNG

LEHRERBUCHKAPITEL

1. Eine wichtige Entscheidung –die Berufswahl

BILDUNGSWEGE UND ARBEITSWELTEN

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

Dezember … persönliche Interessen, Fähigkeiten und Werte in Bezug auf die Berufswahl reflektieren. … unterschiedliche Ausbildungswege und Berufsbereiche beschreiben. … Informationsquellen zur Berufsorientierung gezielt nutzen. … begründet eigene berufliche Vorstellungen entwickeln und präsentieren.

2. Eine Lehre absolvieren

3. Eine weiterführende Schule besuchen

4. Selbstständig oder unselbstständig

5. Arbeit ist mehr als eine Beschäftigung, für die man Geld bekommt

6. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit –die Einkommensschere

7. Nicht jeder hat Arbeit

… den Ablauf und die Struktur einer dualen Ausbildung in Österreich erklären. … Rechte und Pflichten von Lehrlingen und Ausbildnerinnen und Ausbildnern benennen.

… Vorteile und Herausforderungen einer Lehre reflektieren.

… Informationsangebote zur Lehrstellensuche zielgerichtet nutzen.

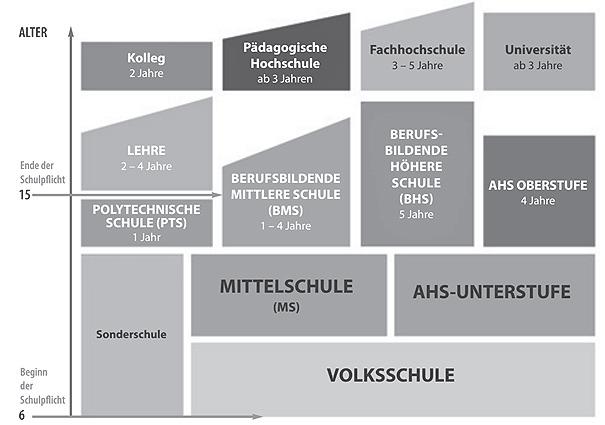

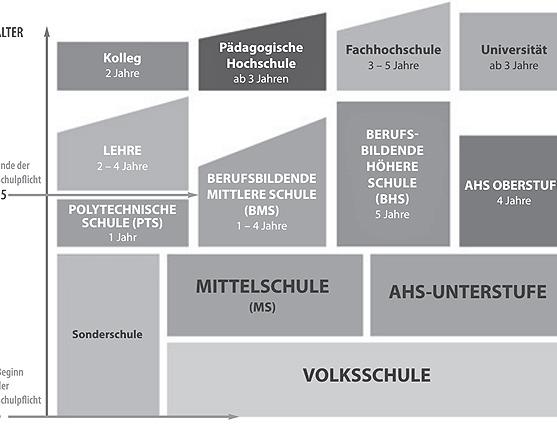

… verschiedene weiterführende Schulformen in Österreich benennen und unterscheiden.

… eigene Interessen und Fähigkeiten mit Bildungswegen in Verbindung bringen.

… Kriterien für die Wahl einer weiterführenden Schule reflektieren.

… Informationsquellen zur Schulwahl zielgerichtet nutzen.

Jänner … zwischen selbstständiger und unselbstständiger Erwerbstätigkeit unterscheiden.

… Vorund Nachteile beider Erwerbsformen benennen und vergleichen.

… typische Berufsfelder für selbstständige und unselbstständige Tätigkeiten nennen.

… anhand von Fallbeispielen beurteilen, welche Erwerbsform zu bestimmten Lebensvorstellungen passt.

8. Mit dem Einkommen auskommen

Verlag

… verschiedene Funktionen von Arbeit für das Individuum und die Gesellschaft beschreiben.

… zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit unterscheiden.

… erklären, welchen Einfluss Arbeit auf Selbstwertgefühl, soziale Anerkennung und Lebensgestaltung hat.

… Beispiele für sinnstiftende Tätigkeiten in unterschiedlichen Lebensbereichen nennen.

… erklären, was mit dem Begriff Einkommensschere gemeint ist.

… beschreiben, welche neuen Verkehrswege entstanden sind und warum diese wichtig waren.

… konkrete Beispiele für Lohnunterschiede analysieren und bewerten.

… Maßnahmen und Forderungen zur Einkommensgerechtigkeit diskutieren.

… verschiedene Formen und Ursachen von Arbeitslosigkeit unterscheiden und benennen.

… können die Auswirkungen von Arbeitslosigkeit auf Individuum und Gesellschaft erklären.

… Statistiken zur Arbeitslosigkeit interpretieren und kritisch hinterfragen.

… Möglichkeiten der Unterstützung und Maßnahmen zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit erläutern.

… den Unterschied zwischen fixen und variablen Ausgaben erklären.

BONUS-SEITE: Arbeiten im Öffentlichen Dienst

… ein einfaches Haushaltsbudget erstellen und Einnahmen sowie Ausgaben gegenüberstellen.

… Maßnahmen nennen, wie man mit dem Einkommen besser auskommen kann.

… den Zusammenhang zwischen Konsumverhalten und finanzieller Verantwortung erläutern.

… erklären, was unter dem öffentlichen Dienst verstanden wird.

… typische Berufe im öffentlichen Dienst nennen und deren Aufgaben beschreiben.

… Vorteile und Besonderheiten einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst erläutern.

… den Beitrag des öffentlichen Dienstes zum Funktionieren der Gesellschaft reflektieren

Februar

„GEOGRAFIE FÜR ALLE3. Klasse“

JAHRESPLANUNG

LEHRERBUCHKAPITEL

1. Standortfaktoren und ihre Bedeutung für die Entwicklung Österreichsl

WIRTSCHAFTSSTANDORT ÖSTERREICH

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

2. Vielfalt der Wirtschaftsregionen in Österreich

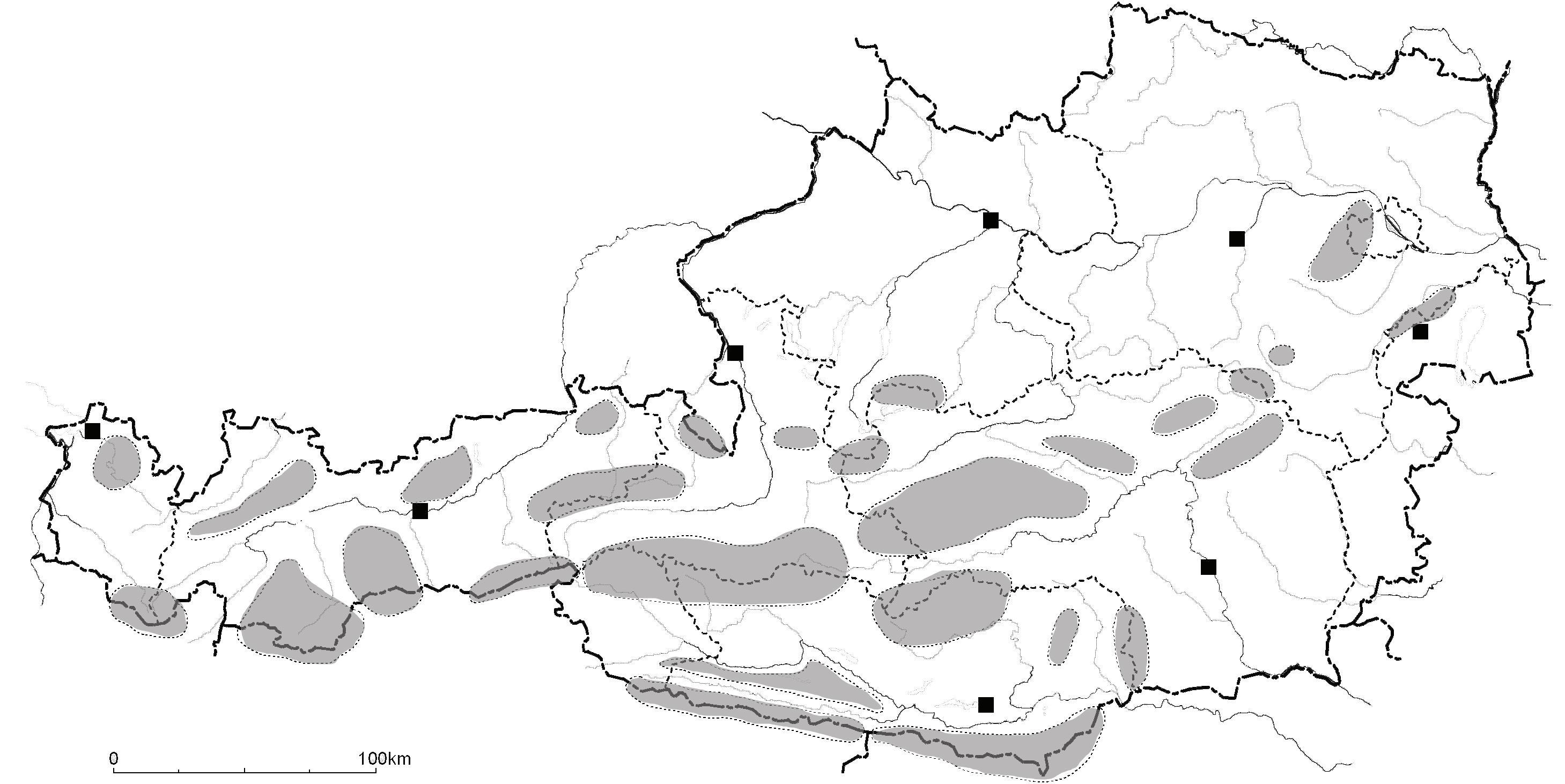

März … wichtige Standortfaktoren nennen und erklären. … anhand von Beispielen die Bedeutung einzelner Standortfaktoren für Betriebe in Österreich beschreiben. … können wirtschaftliche Entwicklungen mit ausgewählten Standortfaktoren in Zusammenhang bringen. … unterschiedliche Regionen Österreichs hinsichtlich ihrer Standortvorteile vergleichen. … verschiedene Wirtschaftsregionen Österreichs benennen und voneinander unterscheiden. … wirtschaftliche Schwerpunkte einzelner Regionen beschreiben. … die Auswirkungen von Wirtschaftsschwerpunkten auf Beschäftigung und Infrastruktur erklären. … mithilfe von Karten und Statistiken regionale wirtschaftliche Unterschiede analysieren.

BONUS-SEITEN: Die Vielfalt der österreichischen Bundesländer

… die neun österreichischen Bundesländer namentlich benennen und deren Lage auf der Karte zeigen. … zentrale geografische Merkmale (z. B. Gebirge, Flüsse, Nachbarländer) der Bundesländer beschreiben.

… kulturelle und sprachliche Besonderheiten einzelner Bundesländer wiedergeben.

M3: Eine Umfrage durchführen

Verlag

M4: Ein Diagramm erstellen 3. Wir alle wirtschaften

… typische wirtschaftliche Schwerpunkte der Bundesländer (z. B. Tourismus, Industrie, Landwirtschaft) nennen.

… regionale Unterschiede bei Bevölkerungszahl und Siedlungsdichte erklären.

… an Beispielen zeigen, wie Naturraum und Wirtschaft miteinander zusammenhängen.

… landschaftliche Besonderheiten und Naturschutzgebiete zuordnen.

… die Bedeutung des föderalen Aufbaus Österreichs anhand der Bundesländer erklären.

… Informationen zu den Bundesländern aus Texten, Karten und Statistiken entnehmen und auswerten.

… eine Präsentation oder ein Plakat zu einem ausgewählten Bundesland gestalten.

… eine zielgerichtete Umfrage zu einem vorgegebenen Thema planen und geeignete Fragen formulieren. … Umfrageergebnisse systematisch erfassen, auswerten und grafisch darstellen.

… aus den Ergebnissen der Umfrage Schlussfolgerungen ziehen und diese präsentieren.

… in der Gruppe kooperativ arbeiten und gemeinsam eine Umfrage durchführen.

April … aus vorliegenden Daten geeignete Diagrammarten auswählen.

… ein Diagramm korrekt und übersichtlich gestalten.

… aus einem selbst erstellten Diagramm zentrale Aussagen ableiten.

… Diagramme zur Veranschaulichung und Präsentation von Ergebnissen nutzen.

… erklären, was wirtschaftliches Handeln im Alltag bedeutet.

… zwischen Bedürfnissen und Gütern unterscheiden.

… einfache wirtschaftliche Entscheidungen anhand von Beispielen begründen.

… den Zusammenhang zwischen Konsum, Produktion und Ressourcen erkennen.

JAHRESPLANUNG

WIRTSCHAFTSSTANDORT ÖSTERREICH

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können … LEHRERBUCHKAPITEL

MONAT

4. Preise und Wettbewerb

5. Die ökosoziale Marktwirtschaft

6. Steuern zahlen –aber warum?

April … erklären, wie sich Preise durch Angebot und Nachfrage bilden. … den Begriff Wettbewerb beschreiben und seine Bedeutung für die Wirtschaft darstellen. … unterschiedliche Marktteilnehmer und ihre Interessen benennen. … die Auswirkungen von Preisvergleichen und Werbung auf das Konsumverhalten analysieren. … erklären, was unter einer ökosozialen Marktwirtschaft verstanden wird. … soziale und ökologische Ziele der Wirtschaftspolitik benennen. … Beispiele für staatliche Eingriffe zur Förderung von Umweltund Sozialstandards nennen. … Chancen und Herausforderungen einer nachhaltigen Wirtschaftsweise reflektieren.

7. Österreich –Einnahmen und Ausgaben

8. Österreichische Unternehmen

… den Zweck und die Bedeutung von Steuern für das Gemeinwesen erklären.

… verschiedene Steuerarten (z. B. Einkommens-, Umsatz-, Lohnsteuer) unterscheiden und zuordnen. … nachvollziehen, wie Steuergelder verwendet werden. … diskutieren, warum Steuergerechtigkeit für eine funktionierende Gesellschaft wichtig ist.

Mai … die wichtigsten Einnahmeund Ausgabenquellen des österreichischen Staates benennen und erläutern. … verstehen, wie ein Staatshaushalt aufgebaut ist und wofür öffentliche Mittel verwendet werden. … beurteilen, welche Bedeutung Budgetentscheidungen für das tägliche Leben der Bevölkerung haben. … einfache Statistiken und Diagramme zu Staatseinnahmen und -ausgaben lesen, auswerten und präsentieren.

9. Die wirtschaftliche Entwicklung Österreichs im Überblick: Kennzahlen und ihre Bedeutung

Verlag

… erklären, welche Rolle Unternehmen für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt in Österreich spielen. … zwischen Klein-, Mittelund Großunternehmen unterscheiden und deren Bedeutung einordnen.

… ausgewählte österreichische Unternehmen anhand von Beispielen beschreiben.

… reflektieren, welche Auswirkungen Unternehmen auf Region, Umwelt und Gesellschaft haben.

… wichtige wirtschaftliche Kennzahlen wie BIP, Arbeitslosenquote oder Inflationsrate benennen und erklären.

… wirtschaftliche Kennzahlen richtig interpretieren und deren Aussagekraft einschätzen.

… wirtschaftliche Entwicklungen anhand von Kennzahlen beschreiben und vergleichen.

10. Außenwirtschaftliche Verflechtungen von Österreich

… aktuelle wirtschaftliche Daten Österreichs recherchieren und in einfachen Diagrammen darstellen.

… erklären, was man unter Außenhandel versteht und warum er für Österreich wichtig ist.

… wichtige Handelspartner Österreichs nennen und deren Bedeutung beschreiben.

… Einund Ausfuhrgüter unterscheiden und Beispiele nennen.

… die wirtschaftlichen Chancen und Herausforderungen der globalen V erflechtung für Österreich erläutern.

ZENTREN UND PERIPHERIEN

LEHRERBUCHKAPITEL

1. Zentren und Peripherien

2. Raumnutzungen und Raumplanungen

BONUS-SEITE: Die Entwicklung des Wahlrechts

JAHRESPLANUNG „GEOGRAFIE FÜR ALLE3. Klasse“ Olympe Verlag

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

Juni … erklären, was man unter Zentren und Peripherien versteht und wie sie sich unterscheiden. … Beispiele für zentrale und periphere Räume in Österreich und weltweit benennen. … Ursachen und Folgen ungleicher Raumund Entwicklungsverhältnisse analysieren. … Maßnahmen zur Förderung peripherer Regionen beschreiben und beurteilen. … verschiedene Formen der Raumnutzung (z. B. Wohnen, Arbeiten, Erholung, Verkehr) erkennen und beschreiben. … Konflikte zwischen unterschiedlichen Raumansprüchen analysieren (z. B. Landwirtschaft vs. Siedlungsbau). … die Ziele und Aufgaben der Raumplanung anhand konkreter Beispiele erläutern. … eigene Ideen zur nachhaltigen und gerechten Raumgestaltung entwickeln und begründen.

… den Begriff Bodenversiegelung erklären und Beispiele aus ihrer Umgebung nennen.

… ökologische und gesellschaftliche Folgen der Bodenversiegelung beschreiben.

… Maßnahmen zur Reduktion und Vermeidung von Bodenversiegelung erläutern.

… unterschiedliche Interessen bei der Nutzung von Bodenflächen erkennen und reflektieren.

Arbeitsblatt 1 / KOPIERVORLAGE

Österreichische Gesellschaftsentwicklung

NAME: DATUM:

Bevölkerungs-Silben

Stell dir vor, du lebst zur Zeit von Galileo Galilei! Schreibe einen kurzen Tagebucheintrag aus der Sicht einer Unterstützerin oder eines Unterstützers bzw. einer Kritikerin oder eines Kritikers von Galileo! Versuche, deine Gedanken und Gefühle glaubwürdig darzustellen!

Verlag

Trage die gesuchten Begriffe neben den gestellten Fragen ein! Vergiss nicht, die verwendeten Silben durchzustreichen!

Anschließend schreibe die gesuchten Buchstaben in die rechten Kästchen! Wenn du sie der Reihe nach von oben nach unten liest, erhältst du ein Lösungswort. Frage

Wie nennt man Gebiete, die besonders dicht besiedelt sind?

Wie nennt man die durchschnittliche Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner pro Fläche für ein bestimmtes Gebiet?

Womit wurde die Bevölkerungszahl in Österreich bis 2001 ermittelt?

Diese gibt an, welches Alter eine Person im Durchschnitt erreicht.

Welcher Begriff beschreibt, dass Menschen in ein Land kommen, um dort zu wohnen oder zu arbeiten?

Wie nennt man eine Voraussage?

Teil der Bevölkerungsprognosen und wird zusammen mit der Wanderungsbilanz verwendet, um die zukünftige Bevölkerungsentwicklung zu berechnen.

Beschreibt eine langfristige Veränderung der Altersstruktur einer Bevölkerung

Arbeitsblatt 2 / KOPIERVORLAGE

Österreichische Gesellschaftsentwicklung

NAME: DATUM:

Wahr oder falsch? – Quizduell zur Bevölkerungsentwicklung

Finde gemeinsam mit deiner Teampartnerin oder deinem Teampartner heraus, welche Aussagen zur Bevölkerungsentwicklung in Österreich richtig oder falsch sind!

Spielvorbereitung: Die Lehrperson verteilt Kärtchen mit Aussagen an jedes Team. Jedes Team besteht aus 2 Schülerinnen oder Schüler

So geht’s:

1. Lest eine Aussage laut vor!

2. Entscheidet gemeinsam im Team: Ist die Aussage richtig oder falsch?

3. Hebt ein Kärtchen hoch oder legt es verdeckt auf den Tisch!

4. Die Lehrperson oder ein anderes Team liest die Lösung vor.

5. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt.

Spielende: Nach allen Aussagen zählt jedes Team seine Punkte. Wer die meisten Punkte hat, ist Bevölkerungs-Profi!

Die Bevölkerung in Österreich wächst in allen Regionen gleich stark.

Zuwanderung trägt zum Bevölkerungswachstum in Österreich bei.

Migration meint nur die Einwanderung aus anderen Kontinenten.

Mehr Menschen ziehen vom Land in die Stadt als umgekehrt.

In Österreich leben Menschen aus über 180 Nationen.

Verlag

Die durchschnittliche Lebenserwartung in Österreich liegt bei über 80 Jahren

Wien ist das Bundesland mit dem stärksten Bevölkerungswachstum.

In Ballungsräumen gibt es häufig Wohnungsmangel.

Ein Grund für Abwanderung aus ländlichen Regionen ist fehlende Infrastruktur.

Das Bevölkerungswachstum in Österreich wird ausschließlich durch Geburten verursacht.

In Österreich gibt es keine anerkannten nationalen Minderheiten.

Geburtenbilanz bedeutet: Geburten minus Todesfälle.

Arbeitsblatt 3 / KOPIERVORLAGE

Österreichische Gesellschaftsentwicklung

NAME: DATUM:

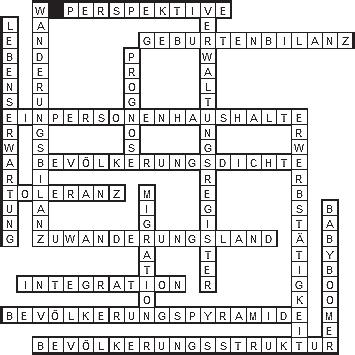

Gitterbastelrätsel – Gesellschaft in Österreich

Fülle die Kästchen mit den Begriffen!

Bevölkerungsstruktur * Prognose * Bevölkerungsdichte * Einpersonenhaushalte * Verwaltungsregister * Geburtenbilanz * Migration * Babyboomer * Erwerbstätigkeit * Wanderungsbilanz * Lebenserwartung * Bevölkerungspyramide * Zuwanderungsland * Toleranz * Perspektive * Integration *

Verlag

Nun suche dir zwei Begriffe aus und erkläre diese! Begriff Erklärung

Arbeitsblatt 4 / KOPIERVORLAGE

Österreichische Gesellschaftsentwicklung

NAME: DATUM:

Aufgaben für schlaue Köpfe

Knifflige Fragen! Bis zu welchem Schwierigkeitsgrad schaffst du es?

Meister-Stufe:

Warum ist es wichtig, dass in einer Gesellschaft alle Menschen gleiche Rechte haben?

Welche gesellschaftlichen Werte findest du besonders wichtig – und warum?

Wie könntest du selbst das Zusammenleben in deiner Schule oder Gemeinde verbessern?

Fortgeschrittenen-Stufe:

Warum leben in manchen Regionen Österreichs mehr ältere Menschen als junge?

Verlag

Was verstehst du unter dem Begriff „Vielfalt“ in der Gesellschaft?

Welche Rolle spielt Bildung in einer modernen Gesellschaft?

Welche Veränderungen gibt es in Österreich durch Zuwanderung?

Anfänger-Stufe:

Welche verschiedenen Familienformen gibt es heute in Österreich?

Nenne zwei Berufe, die es heute gibt, aber früher nicht gab.

Welche Sprachen außer Deutsch hörst du in deinem Alltag?

Warum ziehen manche Menschen vom Land in die Stadt?

Lernstandserhebung

Österreichische Gesellschaftsentwicklung

NAME: DATUM:

1. Kreuze an – was stimmt? 6/

a. Welche Aussage trifft auf die Bevölkerung in Österreich zu?

Alle Menschen sprechen Deutsch als Muttersprache.

Es leben Menschen aus vielen verschiedenen Ländern in Österreich.

In Österreich leben nur Menschen, die hier geboren wurden.

b. Was ist typisch für den demografischen Wandel in Österreich?

Es gibt immer mehr junge Menschen.

Es gibt mehr ältere Menschen als früher.

Alle Menschen ziehen aufs Land.

c. Welche Aussage beschreibt die heutige Familienstruktur in Österreich am besten?

Alle Familien bestehen aus Vater, Mutter und zwei Kindern.

Es gibt nur verheiratete Eltern mit Kindern.

Es gibt viele unterschiedliche Familienformen.

d. Was gehört zur Digitalisierung in der Gesellschaft?

Schulbücher aus Papier werden durch Online-Lernplattformen ergänzt.

Alle Menschen arbeiten nur noch im Büro.

Niemand braucht mehr Bildung.

Verlag

e. Was ist ein Ziel von Gleichstellung in der Gesellschaft?

Frauen dürfen nicht arbeiten.

Männer verdienen automatisch mehr als Frauen.

Alle Menschen sollen gleiche Chancen haben – unabhängig von Geschlecht.

f. Welche Aussage über Migration in Österreich ist richtig?

Alle Migrantinnen und Migranten sprechen sofort perfekt Deutsch.

Menschen kommen aus verschiedenen Gründen nach Österreich.

Nur Menschen aus der EU dürfen nach Österreich ziehen.

2. Ergänze die fehlenden Begriffe! 5/

In Österreich verändert sich die Gesellschaft ständig. Durch die _____________________ leben Menschen aus vielen Kulturen zusammen. Immer mehr _____________________ prägt das Zusammenleben in Gemeinden. In der Arbeitswelt spielt die ________________ eine große Rolle. Auch die _________________ der Geschlechter ist ein wichtiges Ziel. Weil es immer mehr __________________________ gibt, ist Pflege ein wichtiges Thema geworden.

Digitalisierung * Migration * Vielfalt * Gleichstellung * ältere Menschen

Lernstandserhebung

Österreichische Gesellschaftsentwicklung

NAME: DATUM:

3. Wer passt zu wem? Verbinde die Begriffe mit den passenden Beschreibungen! 5/

Migration alle sollen gleiche Rechte haben

Demografischer Wandel

Familie, Patchwork, Alleinleben, WG, usw. Digitalisierung Menschen ziehen in ein anderes Land

Gleichstellung

Computer, Internet und neue Technologien

Lebensformen immer mehr ältere, weniger junge Menschen

4. Beantworte die folgenden Fragen! 10/

Wie viele Menschen leben ungefähr in Österreich?

Was bedeutet „demografischer Wandel“?

Welche Altersgruppe wächst in Österreich besonders stark?

Was zeigt eine Bevölkerungspyramide?

Was bedeutet „Migration“?

Was bedeutet „Integration“?

Was ist eine Patchworkfamilie?

Verlag

Was versteht man unter einem Ein-Personen-Haushalt?

Seit wann dürfen Frauen in Österreich wählen?

Was bedeutet „soziale Gerechtigkeit“?

5. Zeitstrahl-Aufgabe – Setze die folgenden gesellschaftlichen Entwicklungen in die richtige Reihenfolge (von „früher“ bis „heute“)! 6/

Die meisten Menschen leben in Großfamilien auf dem Land. * In der Schule sitzen Buben und Mädchen gemeinsam im Unterricht. * Viele Menschen arbeiten im Homeoffice. * Fernseher werden schwarz-weiß eingeführt. * Es gibt viele Patchworkfamilien und Alleinerziehende. * Frauen dürfen nicht wählen.

Zeichne einen Zeitstrahl und ordne die Ereignisse ein!

29-32 = Du bist Geografie- und Wirtschaftsmeisterin/-meister

25-28 = Du hast dir viel gemerkt

20-24 = Du weißt schon einiges

16-19 = Du solltest noch viel üben

<16 = Du solltest dir diesen Abschnitt im Buch noch einmal durchlesen

LÖSUNGEN

Lösungen Buch S. 7 - 20

K. 1/S. 10/1 Zuwanderung * Volkszählung * Geburtenbilanz * Zone * Lebenserwartung * Statistik Austria * Bevölkerungsdichte * Wanderbilanz * Verwaltungsregister * Minderheiten

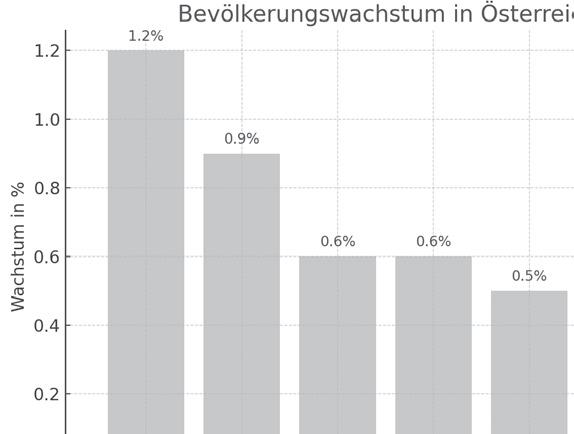

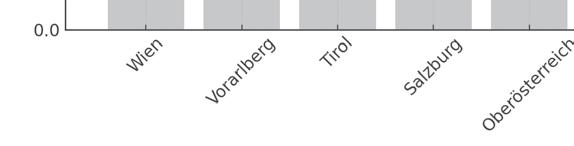

K. 1/S. 11/3 a) Eine wichtige Ursache ist die Zuwanderung, also Migration aus dem Ausland nach Österreich. Besonders im Jahr 2022 gab es einen starken Zuwachs durch die Zuwanderung ukrainischer Staatsbürgerinnen und Staatsüber (Rekordwachstum von 1,4 %). 2023 wuchs die Bevölkerung weiterhin, allerdings langsamer (+0,6 %) – dennoch war Migration der Hauptgrund. Die natürliche Bevölkerungsentwicklung (Geburten minus Sterbefälle) spielt dabei eine geringere Rolle. * b) Am stärksten gewachsen ist die Bevölkerung in: Wien: +1,2 % – die Stadt hat erstmals über 2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Auch Vorarlberg (+0,9 %) und Salzburg (+0,6 %) verzeichnen starke Zuwächse. Am geringsten gewachsen ist die Bevölkerung in: Kärnten: nur +0,1 %. Auch in Niederösterreich (+0,3 %) und dem Burgenland (+0,2 %) ist das Wachstum niedrig. Mögliche Gründe: In Städten wie Wien gibt es mehr Arbeits- und Ausbildungsplätze, eine bessere Infrastruktur und mehr Zuwanderung. In ländlichen Regionen wie Kärnten wandern viele junge Menschen für Ausbildung oder Arbeit ab. Zuwanderung konzentriert sich stärker auf Ballungsräume. * c) individuelle Lösung

K. 1/S. 12/4 mögliche Lösung: Der Artikel mit dem Titel „Bevölkerung Österreichs auf 9,16 Millionen Menschen gewachsen“ berichtet darüber, wie viele Menschen in Österreich leben und wie sich das verändert hat. Am 1. Jänner 2024 lebten rund 9,16 Millionen Menschen in Österreich. Das sind ungefähr 55.000 mehr als ein Jahr davor. Der größte Grund für dieses Wachstum ist, dass viele Menschen aus anderen Ländern nach Österreich gekommen sind. Im Jahr 2022 war der Anstieg noch viel größer, vor allem weil viele Menschen aus der Ukraine gekommen sind. 2023 war das Wachstum kleiner, aber Österreichs Bevölkerung ist trotzdem weiter gewachsen. Der Artikel zeigt auch, dass das Wachstum in den Bundesländern unterschiedlich ist. In Wien leben jetzt mehr als zwei Millionen Menschen – das ist ein neuer Rekord. Wien ist das Bundesland mit dem größten Zuwachs. Auch in Vorarlberg und Salzburg sind viele neue Menschen dazugekommen. In Kärnten, Niederösterreich und dem Burgenland ist die Bevölkerung nur wenig gewachsen. Besonders spannend ist, dass Salzburg nun mehr Einwohnerinnen und Einwohner hat als Kärnten. Es gibt auch Unterschiede in den Bezirken. Einige Städte wie Sankt Pölten oder Graz sind stark gewachsen, andere Regionen – zum Beispiel Leoben oder Murau – haben sogar weniger Menschen als im Vorjahr. Das zeigt: In Österreich wachsen vor allem die Städte, viele ländliche Gebiete verlieren Einwohnerinnen und Einwohner. Der Artikel spricht auch darüber, wie viele Menschen in Österreich keine österreichische Staatsbürgerschaft haben. Im ganzen Land sind das jetzt fast 20 %. In Wien ist der Anteil mit über 35 % am höchsten. In Kärnten, Niederösterreich und dem Burgenland ist der Anteil viel niedriger. Zusammengefasst zeigt der Artikel: In Österreich leben immer mehr Menschen, aber nicht überall gleich viele. Vor allem die Städte wachsen, und es leben immer mehr Menschen aus verschiedenen Ländern hier.

K. 1/S. 12/5 Der Artikel berichtet sachlich und genau über die aktuelle Entwicklung der Bevölkerung in Österreich. Dabei werden viele Zahlen genannt, zum Beispiel wie viele Menschen in Österreich leben, wie stark die Bevölkerung gewachsen ist, wo das Wachstum besonders groß oder klein war und wie hoch der Anteil von Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft ist. Diese Informationen werden wahrscheinlich so dargestellt, um einen guten Überblick über die Veränderungen in Österreich zu geben – und zwar für das ganze Land und für einzelne Regionen.

Olympe Verlag

Die Autorin oder der Autor möchte den Leserinnen und Lesern vielleicht zeigen, dass sich Österreich ständig verändert. Es leben nicht nur mehr Menschen im Land, sondern auch die Zusammensetzung der Bevölkerung wird vielfältiger. Besonders hervorgehoben wird, dass das Wachstum nicht überall gleich stark ist: Städte wie Wien wachsen schnell, während manche ländliche Gegenden sogar Einwohnerinnen und Einwohner verlieren. Das soll wahrscheinlich zeigen, dass die Entwicklung regional sehr unterschiedlich ist – und dass diese Unterschiede wichtig sind, zum Beispiel für Politik, Bildung oder Infrastruktur Außerdem wird im Artikel betont, dass Migration eine große Rolle spielt. Vielleicht will die Autorin oder der Autor damit deutlich machen, dass Menschen aus anderen Ländern einen wichtigen Teil der österreichischen Gesellschaft bilden. Durch die vielen Zahlen wird gezeigt, dass diese Veränderungen nicht nur Gefühle oder Meinungen sind, sondern mit Daten belegbar. Die Absicht könnte also sein, die Bevölkerung sachlich zu informieren, aber auch zum Nachdenken anzuregen: Was bedeutet das Wachstum für unser Land? Wie gehen wir mit Vielfalt um? Und wie können wir uns auf die Zukunft gut vorbereiten?

K. 1/S. 12/6 individuelle Lösung

LÖSUNGEN

Lösungen Buch S. 7 - 20

K. 1/S. 12/7 mögliche Lösung: Die Zahl der Menschen in Österreich steigt weiter. Besonders in Städten wie Wien oder Salzburg leben immer mehr Menschen. Das kann sich auch auf meine eigene Zukunft auswirken – zum Beispiel in der Schule, bei der Arbeit, beim Wohnen oder im Zusammenleben mit anderen.

Wenn mehr Kinder in einer Stadt leben, kann es sein, dass die Klassen in den Schulen größer werden. Vielleicht gibt es in Zukunft nicht genug Platz für alle oder es fehlen Lehrpersonen. Andererseits könnten neue Schulen gebaut werden, und man lernt mehr Kinder aus verschiedenen Ländern kennen – das finde ich spannend, weil man voneinander lernen kann.

Auch bei der Arbeit könnte sich einiges verändern. Wenn mehr Menschen in Österreich leben, bewerben sich auch mehr um Jobs. Das bedeutet, man muss sich besonders anstrengen, um einen guten Arbeitsplatz zu bekommen. Aber es entstehen auch neue Berufe – zum Beispiel im Pflegebereich, weil die Bevölkerung älter wird. Wer gut ausgebildet ist, hat also auch in Zukunft viele Möglichkeiten.

Ein weiteres wichtiges Thema ist der Wohnraum. Wenn immer mehr Menschen in die Städte ziehen, gibt es dort vielleicht zu wenig Wohnungen. Die Mieten könnten steigen, und nicht alle finden leicht eine passende Wohnung. Deshalb wäre es wichtig, dass Städte genug Wohnraum schaffen, der auch für junge Menschen bezahlbar ist.

Die Bevölkerungsentwicklung beeinflusst aber auch das tägliche Zusammenleben. Es wird noch mehr Vielfalt geben, weil Menschen aus vielen verschiedenen Ländern in Österreich leben. Das ist eine große Chance, weil man viel voneinander lernen kann. Damit das gut funktioniert, braucht es aber auch Respekt, gegenseitige Hilfe und gute Regeln für das Zusammenleben. Insgesamt denke ich, dass die Bevölkerungsentwicklung viele Veränderungen bringt. Manche davon sind herausfordernd, andere bieten neue Chancen. Es kommt darauf an, wie wir als Gesellschaft damit umgehen – und ob wir bereit sind, gemeinsam Lösungen zu finden.

K. 1/S. 12/8 individuelle Lösung

K. 1/S. 12/9

Verlag

Wien hatte mit +1,2 % das stärkste Bevölkerungswachstum. * Auch Vorarlberg, Tirol und Salzburg lagen über dem Bundesdurchschnitt. * In Kärnten war der Zuwachs mit +0,1 % am geringsten. * Niederösterreich, das bevölkerungsreichste Flächenbundesland, wuchs nur leicht (+0,3 %). Städte und wirtschaftlich starke Regionen wachsen schneller. In Wien zieht es viele Menschen wegen Arbeit, Ausbildung und Infrastruktur hin. * Ländliche Bundesländer oder Regionen mit weniger Arbeitsplätzen und schlechterer Verkehrsanbindung wachsen deutlich langsamer – oder verlieren sogar Einwohnerinnen und Einwohner. Die Bevölkerungsentwicklung zeigt deutlich, dass sich Österreich nicht überall gleich entwickelt. Diese Unterschiede wirken sich auf Wohnraum, Schulen, Pflege, Verkehr und politische Entscheidungen aus.

K. 1/S. 12/10 individuelle Lösung

K. 1/S. 12/11 individuelle Lösung

K. 2/S. 16/1 individuelle Lösung

K. 2/S. 16/2 mögliche Lösung: In unserer Schule gibt es viele verschiedene Menschen: Wir sprechen unterschiedliche Sprachen, kommen aus verschiedenen Ländern, glauben an verschiedene Dinge, leben in verschiedenen Familien und haben unterschiedliche Fähigkeiten. Diese Vielfalt ist etwas sehr Wertvolles – sie macht unsere Schule bunt, interessant und lebendig. Damit sich alle wohlfühlen und mitmachen können, ist es wichtig, dass Vielfalt bewusst gefördert wird. Als Klasse haben wir deshalb gemeinsam überlegt, was wir dafür tun können. Zuerst haben wir darüber gesprochen, wo uns Vielfalt im Alltag begegnet. Zum Beispiel, wenn in der Pause verschiedene Sprachen gesprochen werden oder wenn jemand aus einer anderen Kultur etwas über seine Feste erzählt. Auch im Unterricht, etwa bei Gruppenarbeiten oder im Religionsunterricht, fällt uns auf, wie verschieden wir sind – und wie spannend das ist.

LÖSUNGEN

Lösungen Buch S. 7 - 20

K. 2/S. 16/2 Dann haben wir Ideen gesammelt, wie man diese Vielfalt noch besser zeigen und leben kann. Eine Idee war, eine „Wand der Vielfalt“ in der Aula zu gestalten. Dort könnten alle Klassen Beiträge aufhängen – zum Beispiel Begrüßungen in verschiedenen Sprachen, Fotos von traditionellen Gerichten oder Steckbriefe über verschiedene Herkunftsländer. Eine andere Idee war, einen „Tag der Kulturen“ zu veranstalten, an dem Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Ländern Tänze, Kleidung oder Musik vorstellen. Auch eine gemeinsame Aktion wie „Wir sagen Hallo in 20 Sprachen“ kam gut an – dafür könnten wir im Schulhaus Schilder mit Begrüßungen aufhängen. Damit aus Ideen echte Projekte werden, haben wir auch geplant, wie wir sie umsetzen könnten. Für die Vielfalt-Wand bräuchten wir eine große freie Fläche, Papier, Farben und etwas Zeit im Unterricht. Die Klassen könnten sich abwechselnd darum kümmern. Beim Tag der Kulturen müssten wir rechtzeitig planen, Einladungen schreiben und vielleicht Eltern oder Lehrerinnen und Lehrer um Hilfe bitten. Es wäre auch wichtig, dass alle mitmachen dürfen – egal, ob sie hier geboren sind oder aus einem anderen Land kommen.

Uns ist klar geworden: Vielfalt ist nichts Selbstverständliches. Damit sie gut funktioniert, braucht es Respekt, Offenheit und gute Ideen. Wenn wir in der Schule zeigen, dass wir Unterschiede nicht nur akzeptieren, sondern auch feiern, dann wird unsere Schule zu einem Ort, an dem sich alle zu Hause fühlen. Wir freuen uns darauf, bald mit der Umsetzung zu beginnen – und hoffen, dass noch viele Klassen mitmachen!

K. 2/S. 16/3 individuelle Lösung

K. 2/S. 16/4 individuelle Lösung

K. 2/S. 16/5 individuelle Lösung

K. 3/S. 18/1 Demografischer Wandel und seine Auswirkungen

Der demografische Wandel beschreibt die Veränderungen in der Altersstruktur einer Bevölkerung über längere Zeit. In Österreich – wie auch in vielen anderen Ländern – bedeutet das vor allem: Die Menschen werden im Durchschnitt älter, weil die Lebenserwartung steigt und gleichzeitig weniger Kinder geboren werden. Dadurch gibt es immer mehr ältere und immer weniger junge Menschen. In den nächsten Jahren wird dieser Wandel große Auswirkungen haben. Zum Beispiel werden in vielen Berufen – besonders im Gesundheits- und Pflegebereich – mehr Fachkräfte gebraucht, weil es mehr ältere Menschen gibt, die Unterstützung benötigen. Auch die Schulen, der Wohnbau oder der öffentliche Verkehr müssen sich anpassen. Es wird wichtiger, dass ältere Menschen gut versorgt sind, aber auch, dass junge Menschen gut ausgebildet werden, damit sie später die Gesellschaft mitgestalten können. Außerdem wird überlegt, wie das Pensionssystem und die Finanzierung des Staates in Zukunft funktionieren sollen, wenn weniger Menschen arbeiten, aber mehr Menschen in Pension sind.

Der demografische Wandel ist also eine große Herausforderung – aber auch eine Chance, unsere Gesellschaft bewusst und solidarisch weiterzuentwickeln.

K. 3/S. 18/2 individuelle Lösung

K. 3/S. 18/3 individuelle Lösung

K. 3/S. 18/4 individuelle Lösung

K. 3/S. 18/5 individuelle Lösung

K. 3/S. 18/6 individuelle Lösung

Lösungen LehrerInnenheft S. 7 - 12

AB 1 gesuchte Wörter (von oben nach unten): Ballungsräume * Bevölkerungsdichte * Volkszählung * Lebenserwartung * Zuwanderung * Prognose * Geburtenbilanz * demografischer Wandel Lösungswort: Bevölkerungszahl

Olympe Verlag

AB 2 richtig: Mehr Menschen ziehen vom Land in die Stadt als umgekehrt. * Die durchschnittliche Lebenserwartung in Österreich liegt bei über 80 Jahren. * Zuwanderung trägt zum Bevölkerungswachstum in Österreich bei. * In Österreich leben Menschen aus über 180 Nationen. * In Ballungsräumen gibt es häufig Wohnungsmangel. * Wien ist das Bundesland mit dem stärksten Bevölkerungswachstum. * Ein Grund für Abwanderung aus ländlichen Regionen ist fehlende Infrastruktur. * Geburtenbilanz bedeutet: Geburten minus Todesfälle.

Lösungen LehrerInnenheft S. 7 - 12

AB 3

AB 4 mögliche Lösungen:

Verlag

Anfänger-Stufe: Es gibt Kernfamilien (Vater, Mutter, Kind), Alleinerziehende, Patchworkfamilien, Regenbogenfamilien, Großfamilien und Wohngemeinschaften. * Influencerin/Influencer, App-Entwicklerin/App-Entwickler, Drohnenpilotin/Drohnenpilot, Nachhaltigkeitsmanagerin/ Nachhaltigkeitsmanager, Solartechnikerin/Solartechniker, ,,, * Zum Beispiel Türkisch, Bosnisch/ Kroatisch/Serbisch, Arabisch, Englisch, Polnisch, Rumänisch, Ukrainisch, … * Weil es dort mehr Arbeitsplätze, bessere Ausbildung, mehr Freizeitangebote und öffentliche Verkehrsmittel gibt. Fortgeschrittenen-Stufe: Weil viele junge Menschen in die Städte ziehen, um dort zu lernen oder zu arbeiten. In ländlichen Gegenden bleiben oft ältere Menschen zurück, weil sie dort verwurzelt sind oder nicht mehr umziehen wollen. * Vielfalt bedeutet, dass Menschen in einer Gesellschaft unterschiedlich sind – zum Beispiel in Sprache, Herkunft, Kultur, Religion, Geschlecht, Alter oder Lebensweise. Alle gehören trotzdem dazu und sollen respektiert werden. * Bildung ist wichtig, damit Menschen gute Chancen im Leben haben. Sie hilft dabei, einen Beruf zu finden, sich eine eigene Meinung zu bilden und in einer demokratischen Gesellschaft mitzubestimmen. * Es leben mehr Menschen aus verschiedenen Ländern in Österreich. Dadurch gibt es mehr Sprachen, neue kulturelle Einflüsse, neue Ideen – aber auch Herausforderungen beim Zusammenleben und in der Schule oder im Beruf.

Meister-Stufe: Weil alle Menschen gleich viel wert sind. Wenn alle die gleichen Rechte haben, ist die Gesellschaft gerechter, friedlicher und alle können mitbestimmen – egal, woher sie kommen, welches Geschlecht sie haben oder woran sie glauben. * Ich finde Respekt, Toleranz und Gerechtigkeit besonders wichtig, weil Menschen gut zusammenleben können, wenn sie einander achten, fair behandeln und Unterschiede akzeptieren. * Ich könnte anderen helfen, wenn sie neu sind oder sich ausgeschlossen fühlen. Ich kann zuhören, Streit schlichten und Ideen einbringen, wie wir als Klasse oder Gruppe besser zusammenhalten.

Lernstandserhebung

1. a: Es leben Menschen aus vielen verschiedenen Ländern in Österreich. * b: Es gibt mehr ältere Menschen als früher. * c: Es gibt viele unterschiedliche Familienformen. * d: Schulbücher aus Papier werden durch Online-Lernplattformen ergänzt. * e: Alle Menschen sollen gleiche Chancen haben – unabhängig von Geschlecht. f: Menschen kommen aus verschiedenen Gründen nach Österreich.

2. In Österreich verändert sich die Gesellschaft ständig.

Durch die Migration leben Menschen aus vielen Kulturen zusammen. Immer mehr Vielfalt prägt das Zusammenleben in Gemeinden.

In der Arbeitswelt spielt die Digitalisierung eine große Rolle.

Auch die Gleichstellung der Geschlechter ist ein wichtiges Ziel.

Weil es immer mehr ältere Menschen gibt, ist Pflege ein wichtiges Thema geworden.

LÖSUNGEN

Lösungen LehrerInnenheft S. 7 - 12

Lernstandserhebung

3. Migration

Menschen ziehen in ein anderes Land Demografischer Wandel immer mehr ältere, weniger junge Menschen Digitalisierung Computer, Internet und neue Technologien

Gleichstellung alle sollen gleiche Rechte haben Lebensformen Familie, Patchwork, Alleinleben, WG usw.

4. ungefähr 9,2 Millionen Menschen. * Die Bevölkerungsstruktur verändert sich – zum Beispiel gibt es mehr ältere Menschen und weniger junge. * die Gruppe der älteren Menschen * Sie zeigt, wie viele Menschen in welchem Alter leben, getrennt nach Männern und Frauen. * Menschen ziehen in ein anderes Land, zum Beispiel um dort zu leben oder zu arbeiten. * Integration bedeutet, dass Menschen gut in die Gesellschaft aufgenommen werden und mitmachen können. * Eine Familie, in der Eltern und Kinder aus früheren Partnerschaften zusammenleben. * Eine Person lebt allein in einer Wohnung oder einem Haus. * seit dem Jahr 1918 * Dass alle Menschen gleiche Chancen haben sollen, egal wie reich oder arm sie sind.

5. Frauen dürfen nicht wählen. * Die meisten Menschen leben in Großfamilien auf dem Land. * Fernseher werden schwarz-weiß eingeführt. * In der Schule sitzen Buben und Mädchen gemeinsam im Unterricht. * Es gibt viele Patchworkfamilien und Alleinerziehende. * Viele Menschen arbeiten im Homeoffice.

Verlag

Arbeitsblatt 1 / KOPIERVORLAGE

Bildungswege und Arbeitsweisen

NAME: DATUM:

Nicht jeder hat Arbeit

Schau dir die aktuelle Grafik zur Arbeitslosenquote in den österreichischen Bundesländern an (Stand: Februar 2024). Beschreibe, was dir auffällt! Notiere deine Beobachtungen in ganzen Sätzen und überlege, welche Rolle Bildung, Wirtschaft und Wohnort bei der Arbeitssuche spielen können!

Verlag

Arbeitsblatt 2 / KOPIERVORLAGE

Bildungswege und Arbeitsweisen

NAME: DATUM:

Die Arbeitswelt

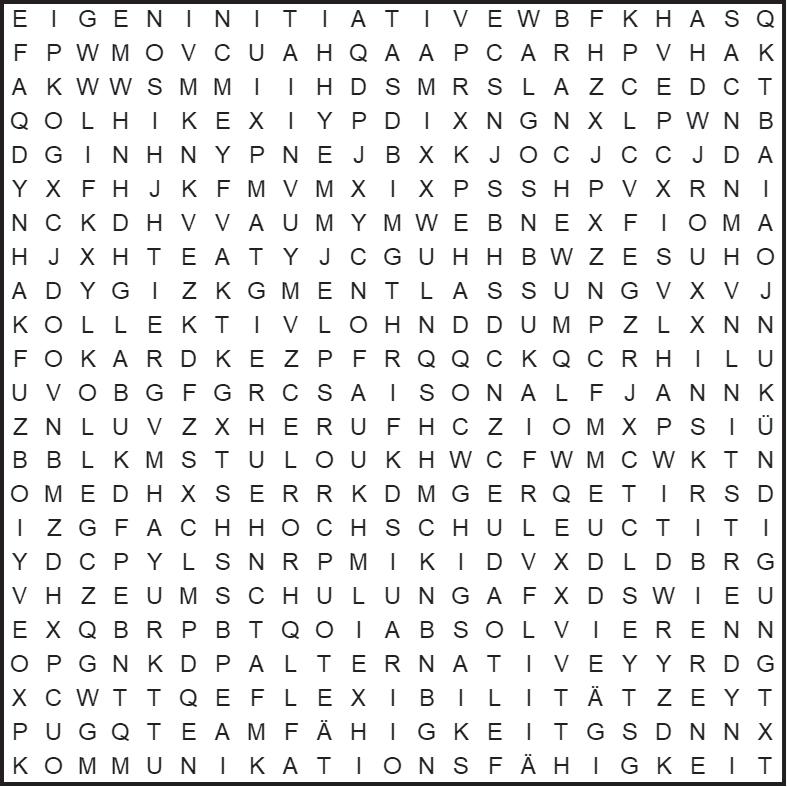

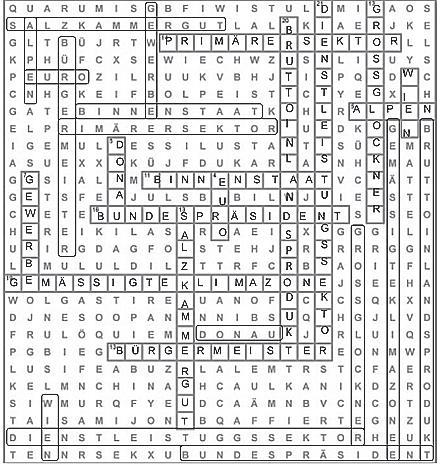

Im folgenden Suchrätsel haben sich 18 Wörter versteckt, die alle mit der Arbeitswelt zu tun haben. Suche diese und markiere sie!

Nun wähle 3 Begriffe aus und erkläre diese!

Begriff Erklärung

Verlag

Arbeitsblatt 3 / KOPIERVORLAGE

Bildungswege und Arbeitsweisen

NAME: DATUM:

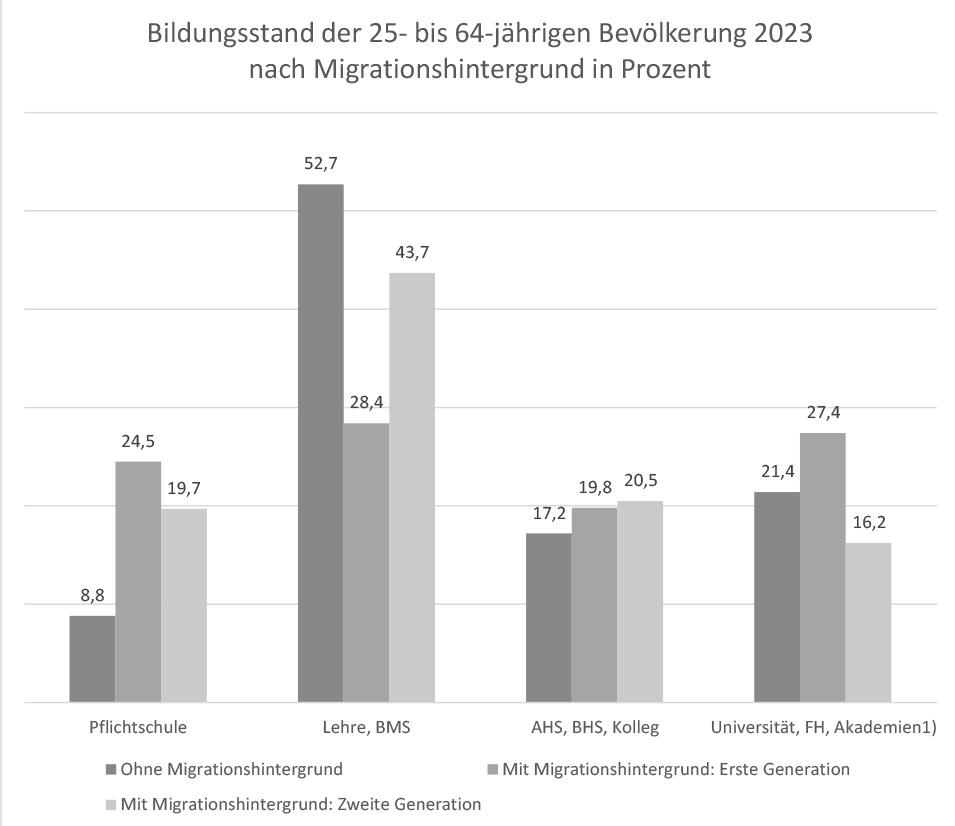

Bildung - Bildung - Bildung

Die folgende Tabelle zeigt dir die Bildungsabschlüsse der Bevölkerung. Welche Unterschiede fallen dir auf und worauf führst du diese zurück? Notiere deine Argumente in ganzen Sätzen!

Verlag

Arbeitsblatt 4 / KOPIERVORLAGE

Bildungswege und Arbeitsweisen

NAME: DATUM:

Schlagzeilen zum Thema Bildung und Arbeit

Welche Schlagzeile passt nicht zum Text? Kreuze an!

Mai 2025: Im Mai 2025 meldete Statistik Austria, dass etwa 195 000 Menschen nach Österreich zugewandert, aber gleichzeitig 128 300 Österreicher auswanderten. Der Wanderungssaldo lag damit bei +66 600 Personen. Allerdings verließen besonders hochqualifizierte junge Erwachsene im Alter von 20 bis 39 Jahren das Land. Auch österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger gingen netto mit –5 662 Personen abwandernd ins Ausland (Quelle: Wanderungen insgesamt - STATISTIK AUSTRIA - Die Informationsmanager)

A Junge Österreicherinnen und Österreicher verlassen ihr Heimatland

B Fachkräfte ziehen aus Österreich weg

C Rund 195 000 Menschen wandern ein

D Österreich hat mehr Zuzüge als Abgänge

E Niedrigqualifizierte suchen ihr Glück im Ausland

F Mehr Abwanderinnen und Abwanderer als Rückwanderinnen und Rückwanderer

Februar 2024: Im Februar 2024 startete eine Fachkräfte-Initiative: Entwicklung neuer Studienplätze an Fachhochschulen und Ausweitung der Berufsmatura für Lehrlinge. Viele Lehrlinge kombinieren erfolgreich die Lehre mit der Reifeprüfung, ein Modell, das flexible Einstiegsmöglichkeiten bietet und kostenlos bleibt.

Verlag

(Quelle: meinbezirk.atbmwet.gv.at+6bmbwf.gv.at+6burgenland.at+6)

A Option „Lehre mit Matura“ wird ausgebaut

B Rund 12 % der Lehrlinge streben Matura an

C Pilotmodell „Lehre mit Reifeprüfung“ gestartet

D Lehre mit Matura zeigt gute Erfolge

E AHS/BHS sollen duale Ausbildung unterstützen

F Lehrzeit für Maturantinnen und Maturanten wird kürzer

März 2024: Ende März 2024 betrug die Arbeitslosenquote in Österreich 7,3 %, was einem Anstieg von +0,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Besonders betroffen sind Menschen mit nur Pflichtschulabschluss, deren Quote mit 21,3 % deutlich höher liegt als der Durchschnitt von 7 %. habe.

(Quelle: oesterreich.gv.at+7burgenland.at+7bmb.gv.at+7oesterreich.gv.at+5wko.at+5bmwet.gv.at+5salzburg24. at+7orf.at+7bundeskanzleramt.gv.at+7bmbwf.gv.atbmb.gv.atmeinbezirk.at; ams.at+4science.apa.at+4salzburg24. at+4)

A Pflichtschulabsolventinnen und - absolventen besonders oft arbeitslos

B Arbeitslosenquote steigt auf 7,3 %

C Langzeitarbeitslosigkeit nimmt stark zu

D AMS warnt vor Fachkräftemangel trotz hoher Arbeitslosigkeit

E Höheres Bildungsniveau schützt vor Arbeitslosigkeit

F Arbeitslosigkeit geht deutlich zurück

Arbeitsblatt 5 / KOPIERVORLAGE

Bildungswege und Arbeitsweisen NAME:

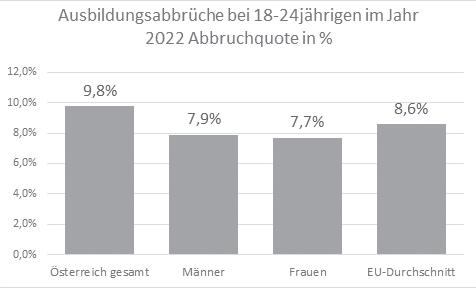

Ausbildung abgebrochen – Gefahr für die Zukunft?

Lies den folgenden Text aufmerksam durch! Dann entscheide, welche Grafik den Text richtig abbildet!

Immer wieder verlassen junge Menschen in Österreich die Schule oder Ausbildung, ohne einen Abschluss zu machen. Das kann später zu Problemen führen – zum Beispiel bei der Jobsuche. Wer keine Ausbildung hat, verdient oft weniger, ist häufiger arbeitslos und kann schwerer selbstständig leben.

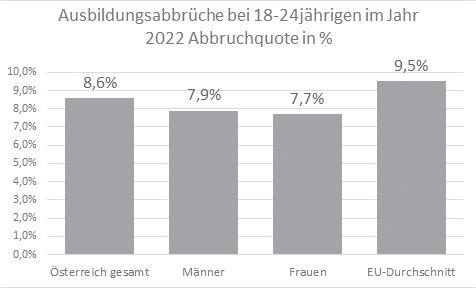

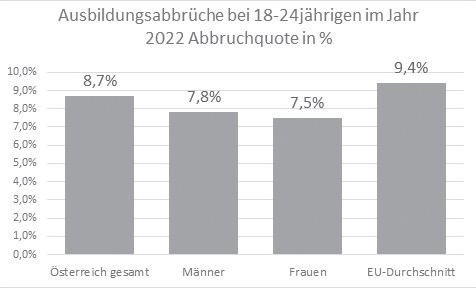

Laut Statistik Austria lag der Anteil der 18- bis 24-jährigen Jugendlichen in Österreich, die keine Schule oder Ausbildung mehr besuchen und keinen Abschluss haben, im Jahr 2022 bei 8,6 %. Das ist leicht unter dem EU-Durchschnitt von 9,5 %.

Ein genauer Blick zeigt Unterschiede:

• Bei jungen Männern liegt die Abbruchquote bei 7,9 %,

• bei jungen Frauen bei 7,7 %.

Die Abbruchquote hat sich in den letzten Jahren leicht verbessert – sie lag 2011 noch bei 10,6 %. Österreich hat sich das Ziel gesetzt, die Quote dauerhaft unter 9 % zu halten.

Welche der folgenden Grafiken gibt die beschriebenen Werte wieder? Kreuze richtig an!

Lernstandserhebung

Bildungswege und Arbeitswelten

NAME: DATUM:

1. Nenne 6 Schlüsselqualifikationen! 6/

Verlag

2. Fülle die Lücken in der Tabelle! 4/

3. Beschreibe mit eigenen Worten das duale System! 4/

Lernstandserhebung

NAME:

4) Fülle die Lücken!

Bildungswege und Arbeitswelten

DATUM:

10/ Begriff Erklärung

Entlassung

Ausbildung, um einen neuen Beruf zu erlernen

Gleichberechtigung, Unabhängigkeit

Branche

finanzielle Unterstützung für Arbeitslose

Kollektivlohn

Notstandshilfe

Gewinn

Gesellschaftsform, in der der Mann eine bevorzugte Stellung hat

von der Jahreszeit abhängig

5) Richtig oder falsch? Kreuze die falschen Sätze an!

In Österreich regelt das Gleichbehandlungsgesetz die Gleichbehandlung von Mann und Frau in der Arbeitswelt.

Frauen verdienen nach wie vor für gleiche oder gleichwertige Arbeit um 10% weniger als Männer.

Notstandshilfe erhält jeder Arbeitslose in Österreich für die Dauer von 6 Monaten.

Schlechte Ausbildung ist einer der Gründe für Arbeitslosigkeit.

Eine Entlassung findet immer einvernehmlich statt.

In Österreich gibt es nur ein geringes Angebot an weiterführenden Schulen.

Olympe Verlag

26-28 = Du bist Geografie- und Wirtschaftsmeisterin/-meister 22-25 = Du hast dir viel gemerkt

18-21 = Du weißt schon einiges

14-17 = Du solltest noch viel üben

<16 = Du solltest dir diesen Abschnitt im Buch noch einmal durchlesen

4/ falsch

LÖSUNGEN

Lösungen Buch S. 21 - 44

K. 1/S. 24/1 individuelle Lösung

K. 1/S. 24/2 individuelle Lösung

K. 1/S. 25/3 mögliche Lösung: Digitalisierung und Künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt – Chancen und Risiken

Die Digitalisierung und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) verändern unsere Arbeitswelt immer stärker. Viele Arbeiten, die früher von Menschen erledigt wurden, können heute von Computern, Robotern oder intelligenten Programmen übernommen werden. Das hat sowohl Vorteile als auch Nachteile für die Gesellschaft.

Ein großer Vorteil ist, dass viele Arbeitsabläufe schneller und effizienter werden. Maschinen können rund um die Uhr arbeiten und helfen dabei, Fehler zu vermeiden. In der Medizin zum Beispiel unterstützt KI Ärztinnen und Ärzte bei der Diagnose. Auch in der Industrie und in Büros erleichtert die Digitalisierung viele Aufgaben. Außerdem entstehen durch die neuen Technologien auch ganz neue Berufe – etwa in der Programmierung, in der IT-Sicherheit oder im Bereich der Robotik. Gleichzeitig gibt es aber auch Nachteile. Manche Berufe, besonders einfache Tätigkeiten in Fabriken oder Büros, könnten in Zukunft wegfallen, weil sie von Maschinen übernommen werden. Menschen mit geringer Ausbildung haben es dann oft schwer, einen neuen Job zu finden. Es kann auch passieren, dass manche Menschen sich durch den ständigen technischen Wandel überfordert fühlen – besonders, wenn sie keine digitale Ausbildung haben. Die Unterschiede zwischen gut Ausgebildeten und anderen könnten dadurch größer werden. Insgesamt bringt die Digitalisierung viele neue Möglichkeiten, stellt uns aber auch vor Herausforderungen. Es ist wichtig, dass die Gesellschaft darauf reagiert – zum Beispiel mit guter Aus- und Weiterbildung für alle. So können wir die Vorteile nutzen und gleichzeitig die Nachteile verringern.

K. 3/S. 29/1 Reisebüroassistentin * Kartograph * Rauchfangkehrerin * Glasbläser * Goldschmied * Zahntechniker * Speditionskauffrau * Kosmetiker * Textilchemikerin

K. 3/S. 29/2 mögliche Lösung: Nach der 8. Schulstufe gibt es in Österreich verschiedene Möglichkeiten, wie man seine schulische oder berufliche Ausbildung fortsetzen kann. Welche Schule man wählt, hängt davon ab, was man später machen möchte – also ob man möglichst bald arbeiten will oder ob man eine längere Ausbildung mit Matura anstrebt.

Eine Möglichkeit ist die Lehre. Dabei beginnt man gleich in einem Betrieb zu arbeiten und geht gleichzeitig in die Berufsschule. Die Lehre dauert meistens drei bis vier Jahre. Am Ende macht man eine Lehrabschlussprüfung. Mit einer Lehre verdient man schon früh Geld und kann in seinem Beruf viel lernen.

Wer lieber noch länger in die Schule gehen möchte, kann eine mittlere Schule wie eine BMS (Berufsbildende mittlere Schule) besuchen. Sie dauert etwa ein bis vier Jahre – je nach Fachrichtung. Am Ende hat man keinen Matura-Abschluss, aber eine gute fachliche Ausbildung, zum Beispiel in Bereichen wie Wirtschaft, Tourismus oder Technik.

Eine weitere Möglichkeit ist der Besuch einer höheren Schule mit Matura, also einer AHS (Allgemeinbildende Höhere Schule) oder BHS (Berufsbildende Höhere Schule). Diese Schulen dauern fünf Jahre. Am Ende macht man die Matura, mit der man später auch studieren kann. In der AHS lernt man allgemeinbildende Fächer wie Sprachen, Mathematik oder Geschichte. In der BHS wird zusätzlich ein Berufsfeld wie Technik, Tourismus oder Sozialberufe mitausgebildet. Insgesamt hängt die Entscheidung davon ab, ob man lieber bald ins Berufsleben einsteigen oder sich noch länger schulisch weiterbilden möchte. Wichtig ist, dass man sich gut informiert und etwas wählt, das zu den eigenen Interessen passt.

K. 3/S. 30/3 individuelle Lösung

K. 3/S. 31/4 individuelle Lösung

K. 3/S. 31/5 individuelle Lösung

K. 3/S. 31/6 individuelle Lösung

Olympe Verlag

K. 4/S. 33/1 Von links nach rechts: 1. Zeile: unselbstständig * unselbstständig 2. Zeile: selbstständig * selbstständig 3. Zeile: unselbstständig * unselbstständig

K. 6/S. 36/1 mögliche Lösung: Erwerbsarbeit ist die Arbeit, für die man bezahlt wird. Menschen üben sie aus, um Geld zu verdienen – zum Beispiel als Verkäuferin, Tischler, Lehrerin oder Mechaniker. Diese Arbeit findet meistens außerhalb der eigenen Familie statt, etwa in Betrieben, Büros, Schulen oder Werkstätten.

Reproduktionsarbeit bedeutet dagegen unbezahlte Arbeit im privaten Bereich. Dazu gehören Tätigkeiten wie Kochen, Putzen, Kinder betreuen oder sich um kranke Angehörige kümmern. Diese Arbeit ist wichtig, damit das tägliche Leben funktioniert, wird aber oft nicht als „richtige“ Arbeit anerkannt, weil man dafür kein Geld bekommt. Der Unterschied liegt also darin, dass Erwerbsarbeit bezahlt wird und Reproduktionsarbeit unbezahlt ist – obwohl beide für die Gesellschaft wichtig sind.

LÖSUNGEN

Lösungen Buch S. 21 - 44

K. 6/S. 36/2 individuelle Lösung

K. 6/S. 36/3 individuelle Lösung

K. 6/S. 36/4 Die Grafik zeigt die Entwicklung der Teilzeitquoten von Frauen und Männern in Österreich im Zeitraum von 2014 bis 2023. Es wird deutlich, dass es zwischen den Geschlechtern einen großen Unterschied bei der Teilzeitarbeit gibt.

Interpretation der Grafik

• Die Teilzeitquote der Frauen ist durchgehend sehr hoch – sie liegt in allen Jahren zwischen etwa 47 % und 51 %.

• Die Teilzeitquote der Männer ist deutlich niedriger – sie bewegt sich zwischen etwa 10 % und 14 %.

• Im Vergleich dazu liegt die gesamt-österreichische Teilzeitquote (Frauen und Männer zusammen) zwischen 27 % und 31 %.

• In den letzten Jahren ist die Teilzeitquote insgesamt leicht gestiegen – besonders zwischen 2021 und 2023.

Diese Daten zeigen: Teilzeitarbeit ist vor allem ein Thema bei Frauen. Das könnte daran liegen, dass viele Frauen familiäre Aufgaben übernehmen, zum Beispiel Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen.

Auswirkungen der steigenden Teilzeitarbeit

Für die Betroffenen – besonders für Frauen – kann der hohe Anteil an Teilzeitarbeit sowohl Vorteile als auch Nachteile haben:

Vorteile:

• Mehr Zeit für Familie und Haushalt

• Bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben

• Teilzeit kann eine flexible Lösung sein, etwa bei Studium, Betreuungspflichten oder Wiedereinstieg nach einer Pause

Nachteile:

• Weniger Einkommen → oft finanzielle Abhängigkeit oder geringere Lebensqualität

Verlag

• Geringere Pension im Alter → Altersarmut besonders bei Frauen

• Karrierechancen sinken → Teilzeitkräfte haben oft weniger Aufstiegsmöglichkeiten

• Weniger Einfluss und Mitbestimmung im Betrieb

Zusammenfassung: Die Grafik macht deutlich, dass Teilzeitarbeit in Österreich ein stark geschlechterbezogenes Thema ist. Während viele Frauen Teilzeit arbeiten – oft aus familiären Gründen – bleiben Männer meist in Vollzeit. Um Gleichstellung zu erreichen, bräuchte es mehr Angebote wie leistbare Kinderbetreuung, flexible Arbeitszeitmodelle und gleiche Bezahlung, damit beide Geschlechter ähnliche Chancen haben.

K. 7/S. 39/1 Die Grafik zeigt, wie sich die Arbeitslosigkeit in Österreich von 1994 bis 2022 je nach Bildungsniveau entwickelt hat. Dabei wird deutlich, dass Menschen mit einem höheren Bildungsabschluss viel seltener arbeitslos sind als jene mit einem niedrigen Abschluss. Besonders auffällig ist die durchgehend hohe Arbeitslosenquote bei Personen, die nur einen Pflichtschulabschluss haben. Im Jahr 2022 waren rund 11,7 % dieser Gruppe ohne Arbeit. Damit liegt ihre Arbeitslosenquote deutlich über dem Durchschnitt und ist mehr als doppelt so hoch wie bei Menschen mit einer abgeschlossenen Lehrausbildung oder einer weiterführenden Schule.

Am niedrigsten ist die Arbeitslosigkeit bei Menschen mit Hochschulabschluss. Ihre Werte bleiben über den gesamten Zeitraum hinweg sehr stabil und deutlich unter dem Gesamtdurchschnitt. Auch Personen mit einem Abschluss an einer BHS oder BMS sowie mit abgeschlossener Lehre schneiden besser ab als jene ohne weiterführende Ausbildung. Die allgemeine Arbeitslosenquote – also über alle Gruppen hinweg – liegt meist im mittleren Bereich und schwankt je nach wirtschaftlicher Lage. Die Grafik zeigt außerdem, dass wirtschaftliche Krisen wie die Finanzkrise 2008 oder die CoronaPandemie 2020/21 in allen Bildungsgruppen Spuren hinterlassen haben. Dennoch bleibt der Unterschied zwischen den einzelnen Ausbildungsniveaus konstant. Menschen mit niedriger Ausbildung sind besonders stark von Arbeitslosigkeit betroffen und haben es schwerer, eine Arbeit zu finden oder in Krisenzeiten ihren Job zu behalten.

Insgesamt wird deutlich, dass Bildung einen wichtigen Schutz gegen Arbeitslosigkeit bietet. Wer über eine abgeschlossene Ausbildung verfügt, hat deutlich bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt – besonders dann, wenn es wirtschaftlich schwierig wird. Die Grafik macht daher deutlich, wie wichtig es ist, nach der Pflichtschule eine weiterführende Ausbildung zu absolvieren.

LÖSUNGEN

Lösungen LehrerInnenheft S. 18 - 24

AB 1 mögliche Lösung: Die Grafik zeigt die Arbeitslosenquote in den österreichischen Bundesländern im Vergleich zwischen Februar 2023 und Februar 2024. Es fällt sofort auf, dass die Arbeitslosigkeit in Wien mit 11,8 % am höchsten ist. Auch in Kärnten und im Burgenland ist die Quote mit 9,2 % bzw. 8,4 % deutlich über dem österreichweiten Durchschnitt von 7,6 %. Besonders niedrig ist die Arbeitslosigkeit hingegen in Tirol (4,1 %) und Salzburg (4,2 %), gefolgt von Oberösterreich und Vorarlberg. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern können verschiedene Ursachen haben. In Wien leben viele Menschen auf engem Raum, und es gibt dort besonders viele Menschen mit Migrationshintergrund oder geringer Ausbildung. Das kann die Arbeitssuche schwieriger machen. Außerdem ist die Konkurrenz in einer Großstadt viel größer. In Regionen wie Tirol oder Salzburg spielt der Tourismus eine große Rolle, und dort werden oft viele Arbeitskräfte – auch saisonal –gebraucht. Das kann die Arbeitslosenzahl senken.

AB 2

AB 3

Auch die Bildung hat einen wichtigen Einfluss. Wer nur einen Pflichtschulabschluss hat, hat es auf dem Arbeitsmarkt schwerer – vor allem in Gegenden mit weniger Angeboten. In städtischen Regionen wie Wien oder Graz sind die Chancen für gut ausgebildete Menschen besser, aber wer keine Ausbildung hat, läuft Gefahr, arbeitslos zu bleiben. In ländlichen Gebieten hingegen sind die Wege zur nächsten Arbeitsstelle oft weit, was die Suche zusätzlich erschwert.

Insgesamt zeigt die Grafik, dass Wohnort, Bildungsniveau und regionale Wirtschaftsstrukturen eine große Rolle spielen, wenn es um die Chancen auf einen Arbeitsplatz geht. Wer in einer wirtschaftlich starken Region lebt und gut ausgebildet ist, hat bessere Chancen, rasch einen Job zu finden.

Verlag

Eigeninitiative: eine Handlung aus eigenem Antrieb setzen * Flexibilität: Anpassungsfähigkeit * Teamfähigkeit: die Begabung, gemeinsam mit anderen arbeiten zu können * Trend: Entwicklungsrichtung * absolvieren: abschließen, bestehen * inskribieren: einschreiben * Kommunikationsfähigkeit: Begabung; die Sprache ziel- und personenorientiert einsetzen zu können * Fachhochschule: universitätsähnliche Einrichtung mit praxisbezogener Ausbildung * Kolleg: eine meist zweijährige praxisbezogene Ausbildung für Maturantinnen/ Maturanten * HAS: Handelsschule * HAK: Handelsakademie * Branche: Berufs- oder Geschäftszweig * Kollektivlohn: ein für eine Berufsgruppe festgesetzter Mindestlohn * Umschulung: Ausbildung, um einen neuen Beruf zu erlernen * Kündigung: Sowohl Arbeitgeberinnen oder Arbeitgeber als auch Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer können das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist beenden. * Entlassung: Arbeitgeberin oder Arbeitgeber beendet das Arbeitsverhältnis mit sofortiger Wirkung * saisonal: von der Jahreszeit abhängig * Alternative: Möglichkeit, Wahl

Die Grafik zeigt deutliche Unterschiede im Bildungsstand der Bevölkerung zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Besonders auffällig ist, dass Menschen ohne Migrationshintergrund am häufigsten eine Lehre oder BMS abgeschlossen haben. Mit 52,7 % liegt dieser Wert deutlich über dem der ersten (28,4 %) und zweiten Generation (43,7 %) von Menschen mit Migrationshintergrund.

LÖSUNGEN

Lösungen LehrerInnenheft S. 18 - 24

AB 3 Auch beim Pflichtschulabschluss ist ein klarer Unterschied sichtbar: 24,5 % der Personen mit Migrationshintergrund der ersten Generation haben nur diesen Abschluss, bei Menschen ohne Migrationshintergrund sind es hingegen nur 8,8 %. Das zeigt, dass gerade bei der ersten Generation oft ein niedrigerer Bildungsstand vorliegt. Die zweite Generation schneidet in diesem Bereich bereits besser ab, liegt aber noch immer über dem Durchschnitt der Gesamtbevölkerung. Bei den höheren Bildungsabschlüssen (AHS/BHS, Kolleg und Universität) ist das Bild gemischt. Menschen ohne Migrationshintergrund erreichen in etwa gleich häufig wie Menschen mit Migrationshintergrund höhere Schulabschlüsse. Auffällig ist aber, dass Menschen mit Migrationshintergrund der ersten Generation seltener an einer Universität oder Fachhochschule abschließen als Personen ohne Migrationshintergrund (21,4 % vs. 27,4 %). Die zweite Generation liegt hier mit 16,2 % noch weiter zurück.

Diese Unterschiede lassen sich unter anderem dadurch erklären, dass die erste Generation häufig aus Ländern mit anderen Bildungssystemen nach Österreich kam und beim Spracherwerb oder beim Zugang zum österreichischen Bildungssystem benachteiligt war. Viele mussten rasch arbeiten gehen und hatten nicht dieselben Chancen auf weiterführende Schulbildung. Die zweite Generation hat zwar bessere Möglichkeiten, profitiert aber noch nicht vollständig von gleichen Voraussetzungen. Menschen ohne Migrationshintergrund haben oft bessere soziale Netzwerke, kennen das Schulsystem besser und werden gezielter unterstützt. Die Grafik macht also deutlich, dass Bildungschancen in Österreich noch immer stark von der Herkunft beeinflusst sind.

AB 4 von oben nach unten: E * F * F

AB 5 Grafik Nummer 4

Olympe Verlag

LÖSUNGEN

Lösungen LehrerInnenheft S. 18 - 25

Lernstandserhebung

1. Einsatzbereitschaft * Eigeninitiative * Selbstständigkeit * Genauigkeit * Pünktlichkeit * Zuverlässigkeit * Ausdauer und Durchhaltevermögen * Kommunikationsfähigkeit * Verantwortungsbewusstsein * Kritikfähigkeit * Durchsetzungsvermögen * Teamfähigkeit * Höflichkeit

2.

Verlag

3. Das duale System: Die Ausbildung erfolgt sowohl in einem Betrieb aus auch in der Berufsschule. Berufsschulen werden auf zwei unterschiedliche Arten geführt. Entweder besucht man an ein oder zwei Tagen während der Arbeitswoche die Berufsschule oder der Unterricht in der Berufsschule wird geblockt an mindestens acht Wochen im Jahr angeboten. Während dieser Zeit muss man nicht im Lehrbetrieb arbeiten.

4. Entlassung: Arbeitgeberin oder Arbeitgeber beendet das Arbeitsverhältnis mit sofortiger Wirkung * Umschulung: Ausbildung, um einen neuen Beruf zu erlernen * Emanzipation: Gleichberechtigung, Unabhängigkeit * Branche: Berufs- oder Geschäftszweig * Arbeitslosengeld: finanzielle Unterstützung für Arbeitslose * Kollektivlohn: ein für eine Berufsgruppe festgesetzter Mindestlohn * Notstandshilfe: finanzielle Unterstützung nach dem Ende des Arbeitslosengeldes * Patriachat: Gesellschaftsform, in der der Mann eine bevorzugte Stellung hat * Gewinn: Differenz zwischen den Einnahmen und Ausgaben eines Unternehmens * saisonal: von der Jahreszeit abhängig

5. Falsch: Frauen verdienen nach wie vor für gleiche oder gleichwertige Arbeit um 10% weniger als Männer. * Notstandshilfe erhält jede oder jeder Arbeitslose in Österreich für die Dauer von 6 Monaten. * Eine Entlassung findet immer einvernehmlich statt. * In Österreich gibt es nur ein geringes Angebot an weiterführenden Schulen.

Arbeitsblatt 1 / KOPIERVORLAGE

Wirtschaftsstandort Österreich

NAME: DATUM:

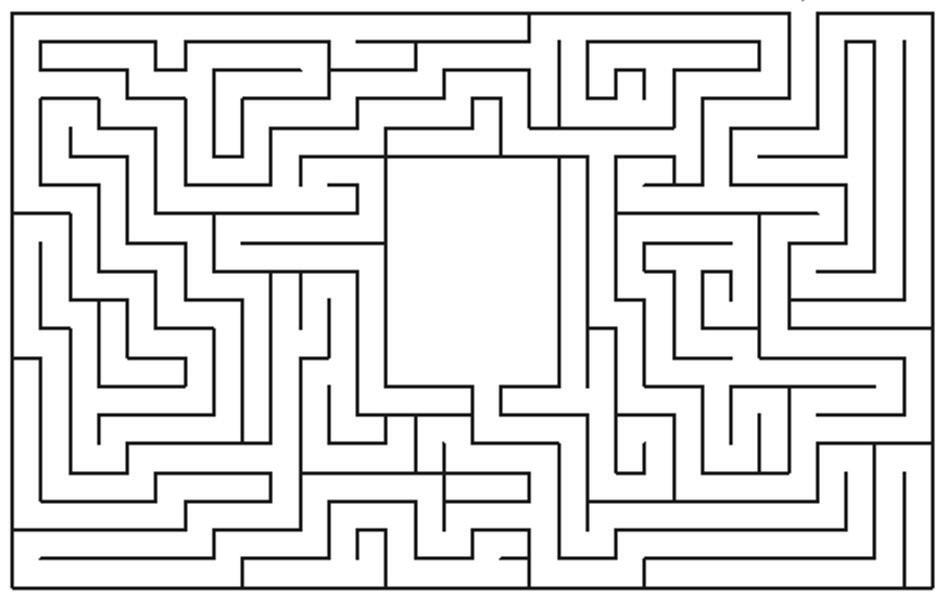

Standort-Labyrith

Finde den richtigen Weg durch das Labyrinth! Bei jeder Gabelung musst du eine Frage beantworten. Nur mit der richtigen Antwort kommst du weiter. Verirrst du dich? Dann probier’s noch einmal von vorne!

Wie nennt man einen natürlichen Vorteil für die Besiedlung eines Ortes?

Industriezone (links)

Was zählt zu den harten Standortfaktoren?

Gunstlage (rechts)

Verkehrsanbindung (hinunter) Freizeitangebot (hinauf)

Warum spielt der Boden eine Rolle bei der Standortwahl?

Weil er billig ist (hinauf) Weil er fruchtbar oder bebaubar sein kann (hinunter)

Was ist ein weicher Standortfaktor?

Nähe zum Hafen (rechts)

Lebensqualität (links)

Welche Bedeutung hat der Tourismus in Österreich?

Wichtiger Wirtschaftszweig (hinunter) Kleine Nebenbranche (hinauf)

Was fördert einen erfolgreichen Wirtschaftsstandort?

Gute Infrastruktur (rechts)

Hohe Abwanderung (links)

Warum siedeln sich Firmen gerne in Städten an

Wegen der vielen Felder (hinauf)

Verlag

Wegen der guten Erreichbarkeit und Arbeitskräfte (hinunter)

Was ist typisch für periphere Räume?

Viele Autobahnen (hinauf)

Abwanderung, schlechtere Infrastruktur (hinunter)

Arbeitsblatt 2 / KOPIERVORLAGE

Wirtschaftsstandort Österreich

NAME: DATUM:

VIELFALT DER WIRTSCHAFTSREGIONEN

IN ÖSTERREICH

1. Lies zuerst diese Informationen über die Vielfalt der Wirtschaftsregionen in Österreich aufmerksam durch!

In Österreich gibt es verschiedene Wirtschaftsregionen, die sich in ihrer Lage, ihren Bodenschätzen, dem Klima, der Bevölkerungsdichte und ihrer wirtschaftlichen Nutzung unterscheiden. Diese Unterschiede führen dazu, dass in manchen Regionen Industrie, in anderen Landwirtschaft, Tourismus oder Dienstleistungen besonders stark vertreten sind.

Hier einige typische Beispiele:

• In Vorarlberg oder Oberösterreich sind viele Industriebetriebe angesiedelt.

• In der Steiermark und im Burgenland spielt die Landwirtschaft eine große Rolle.

• Wien ist das Zentrum für Verwaltung, Wissenschaft, Medien und Finanzwesen.

• Tirol und Salzburg sind stark vom Tourismus geprägt – vor allem durch die Berge und Skigebiete.

• In ländlichen Gebieten gibt es oft weniger Arbeitsplätze, dafür viel Natur und Landwirtschaft.

2. Ordne nun jedem Punkt die passende Wirtschaftsregion zu!

Beispiel: Skihütte in den Alpen → Tourismusregion

Fabrik mit Schornstein

Feld mit Traktor

Bürogebäude mit Laptop

Hotel am See

Marktstand mit Bauernprodukten

Verlag

3. Entscheide, welche Aussagen richtig sind! Wenn du alle Antworten schaffst, erhältst du ein Lösungswort.

richtig falsch

In ganz Österreich ist die Wirtschaft gleich verteilt. B T

In Westösterreich gibt es viele Tourismusregionen. O R

Wien ist ein Zentrum für Dienstleistungen und Verwaltung. U K

Die Landwirtschaft spielt in Ballungsräumen eine besonders große Rolle. E R

In Industriegebieten gibt es oft gute Verkehrsverbindungen. I A

Der Tourismus schafft nur im Sommer Arbeitsplätze. M S

In strukturschwachen Gebieten wandern Menschen oft in Städte ab. M N Wirtschaftsräume unterscheiden sich durch Lage, Klima und Nutzung. U E Regionen mit schwacher Infrastruktur ziehen Unternehmen eher an. L S

Lösungswort:

Arbeitsblatt 3 / KOPIERVORLAGE

Wirtschaftsstandort Österreich

NAME: DATUM:

Großes Alpenquiz

Streiche bei den folgenden Aussagen die falschen Angaben durch! Tipp: Die Karte und dein Atlas helfen dir dabei.

Verlag

a) Die Kitzbühler Alpen liegen östlich/westlich der Schladminger Tauern.

b) Die Tuxer Alpen liegen in Kärnten/in der Steiermark/in Tirol.

c) Die Gurktaler Alpen liegen in Salzburg/in Kärnten/in Oberösterreich.

d) Die Wildspitze ist Teil der Ötztaler Alpen/der Gurktaler Alpen.

e) Das Kaisergebirge liegt nördlich/südlich der Kitzbühler Alpen.

f) Die Kitzbühler Alpen liegen in Tirol/in Kärnten/in Salzburg.

g) Die Ötztaler Alpen liegen in Tirol/in Vorarlberg/in Salzburg.

h) Die Seckauer Alpen liegen in Salzburg/in der Steiermark/ in Kärnten.

i) Der Bregenzer Wald liegt in Tirol/in Vorarlberg/in Salzburg.

j) Das Sengsengebirge liegt in Salzburg/in Oberösterreich/in der Steiermark.

k) Die Schladminger Tauern liegen westlich/östlich der Seckauer Alpen.

l) Die Seckauer Alpen liegen nördlich/südlich der Gurktaler Alpen.

m) Das Sengsengebirge liegt nördlich/südlich der Gurktaler Apen.

n) Die Gurktaler Alpen liegen nördlich/südlich der Schladminger Tauern.

Arbeitsblatt 4 / KOPIERVORLAGE

NAME:

Wirtschaftsstandort Österreich

DATUM:

Wahrzeichen Foto-Quiz

Die folgenden Bilder zeigen dir verschiedene berühmte österreichische Gebäude. Entscheide, um welches Wahrzeichen es sich handelt. Anschließend notiere, in welcher Stadt das Wahrzeichen zu finden ist!

T Uhrturm

B Stephansdom

W Goldenes Dachl

Stadt: __________________

R Basilika am Pöstlingberg

T Martinsturm

Ä Uhrturm

Stadt: __________________

E Schloss Mirabell

Olympe Verlag

M Schloss Schönbrunn

L Schloss Esterhazy

Stadt: __________________

Lösungswort:

A Schoss Schönbrunn

O Schloss Esterhazy

N Schloss Mirabell

Stadt: __________________

I Lindwurm

E Rathaus

C Basilka am Pöstlingberg

Stadt: __________________

N Uhrturm

U Martinsturm

W Goldenes Dachl

Stadt: __________________

N Martinsturm

D Schloss Mirabell

U Festung Hohensalzburg

Stadt: __________________

O Schloss Schönbrunn

P Schloss Esterhazy

S Goldenes Dachl

Stadt: __________________

S Rathaus

T Basilika am Pöstlingberg

V Schloss Esterhazy

Stadt: __________________

Arbeitsblatt 5 / KOPIERVORLAGE

Wirtschaftsstandort Österreich

NAME: DATUM:

Bundeslandrätsel

In welchem österreichischen Bundesland liegen die folgenden Flüsse, Seen, Gebirge und Städte? Arbeite mit deinem Atlas und ordne richtig zu!

Leopoldsberg

Feldkirch

Grundlsee

Inn

Wulka

Ill

Mittersill

Ötscher

Saualpe

Kufstein

Waidhofen an der Ybbs

Lunzer See

Kapfenberg

Möll

Rechnitz

Wiener Neustadt

Zillertaler Alpen

Hermannskogel

Pörtschach

Bundesland

Verlag

Arbeitsblatt 6 / KOPIERVORLAGE

Wirtschaftsstandort Österreich

NAME: DATUM:

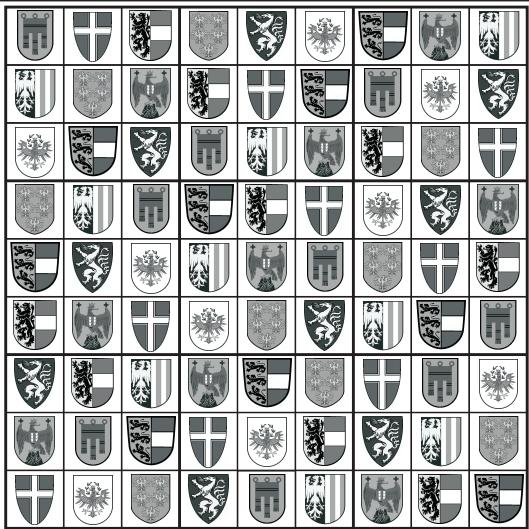

Bastelbogen - Wappen-SUDOKU

Schneide die Bilder auf der nächsten Seite aus, lege sie dann richtig auf das Sudoku auf, dann erst klebe sie ein! Achtung: In jeder Zeile und jeder Spalte darf jeweils nur ein gleiches Bild sein!

Olympe Verlag

Arbeitsblatt 7 / KOPIERVORLAGE

Wirtschaftsstandort Österreich

NAME: DATUM:

Verlag

Arbeitsblatt 8 / KOPIERVORLAGE

Wirtschaftsstandort Österreich

NAME: DATUM:

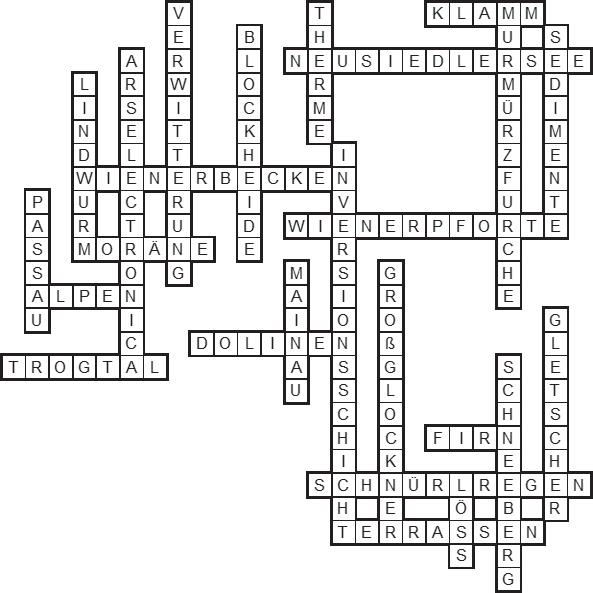

Löse dieses Rätsel!

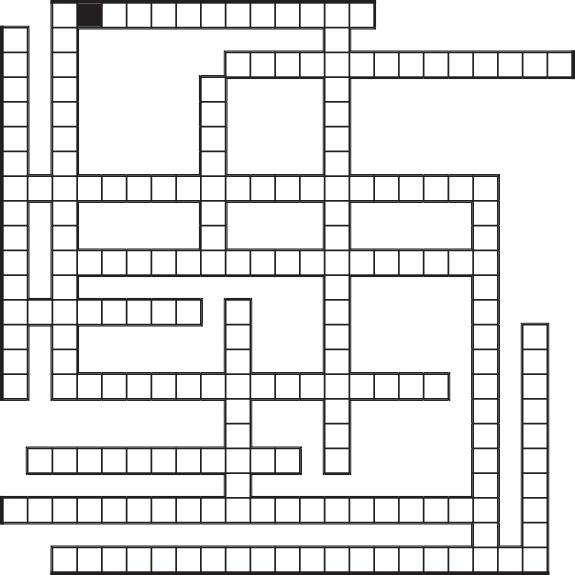

Österreich - Kreuzworträtsel

senkrecht:

1. Zersetzung von Gesteinen

2. warme Wasserquelle

4. wichtiges Industriegebiet in der Obersteiermark

5. Naturpark bei Gmünd

6. Ablagerungen

7. Festival in Linz

9. Klagenfurter Wahrzeichen

Olympe Verlag

10. Temperaturumkehrschicht

12. hier mündete der Inn in die Donau

15. Blumeninsel im Bodensee

16. höchster Berg Österreichs

18. Eismassen im Hochgebirge

21. höchster Berg Niederösterreichs

waagrecht:

3. enges, steiles Tal

8. Steppensee in Österreich und Ungarn

11. dieses Gebiet war früher von einem Meer bedeckt

13. Enge zwischen Leopoldsberg und Bisamberg

14. Gletscherschutt

17. größte österreichische Großlandschaft

19. trichterförmige Ausbildung im Kalkgestein

20. U-förmiges, durch einen Gletscher geformtes Tal

22. fester Schnee, der mindestens 1 Jahr alt ist

Arbeitsblatt 9 / KOPIERVORLAGE

NAME:

Wirtschaftsstandort Österreich

DATUM:

Rundreise durch Österreich

Die Studentin Wira hat Besuch aus den USA. Sie möchte ihren Gästen Österreich zeigen und hat sich dafür auch genauestens vorbereitet. Leider sind ihre Notizen über Österreichs Sehenswürdigkeiten durcheinandergekommen. Hilf Wira, diese wieder in Ordnung zu bringen, indem du die Fotos nummerierst!

1. Wira startet ihre Rundreise in Wien. Zunächst zeigt sie ihren Gästen den Stephansdom.

3. In der Wachau besichtigen sie Stift Melk und bewundern die großartige Landschaft. In einem kleinen Gasthof übernachten sie dann, ehe die Reise am nächsten Tag weitergeht.

5. Am nächsten Tag besichtigen sie noch die Festung Hohensalzburg, ehe sie weiter reisen nach Vorarlberg.

Olympe Verlag

2. Die nächste Sehenswürdigkeit, die Wira ihren Gästen zeigt, ist Schloss Schönbrunn, ehe sie weiter Richtung Westen reisen.

4. Die nächste Station ihrer Reise ist Salzburg. Sie schlendern durch die Gassen der Altstadt, ehe sie sich auf den Weg zu Schloss Mirabell machen, wo sie neben dem Schloss auch die großartige Gartenanlage besichtigen.

6. In Vorarlberg unternehmen sie eine Rundfahrt über den Bodensee und legen einen Halt auf der Blumeninsel Mainau ein.

7. Von Vorarlberg reisen sie weiter in die Steiermark und besichtigen die auf einem erloschenen Vulkankegel stehende Riegersburg.

8. Die letzte Station ihrer Reise ist das Burgenland. Sie besichtigen die Landeshauptstadt Eisenstadt, ehe sie sich auf den Weg zum Neusiedler See machen.

Arbeitsblatt 10 / KOPIERVORLAGE

Wirtschaftsstandort Österreich

NAME: DATUM:

Bastelbogen Frage-Antwort-SPIEL

Schneide die Spielkarten aus. Damit sie länger halten, kannst du sie auch folieren. Dann könnt ihr dieses Frage-Antwort-Spiel spielen!

Was bedeutet „wirtschaften“?

Warum muss jeder Mensch wirtschaften?

Was ist ein Wahlbedürfnis?

Was ist ein Gut?

Verlag

Was ist ein Bedürfnis?

Was ist ein Sachgut?

Was ist eine Dienstleistung?

Nenne ein Beispiel für ein Gut.

Was zeigt das Bruttoinlandsprodukt (BIP) an?

Was bedeutet „produzieren“?

Was ist ein Unternehmen?

Wer bietet Güter am Markt an?

Was ist ein Grundbedürfnis?

Wer fragt Güter am Markt nach?

Was ist ein Markt?

Arbeitsblatt 11 / KOPIERVORLAGE

Wirtschaftsstandort Österreich

NAME: DATUM:

Bastelbogen Frage-Antwort-SPIEL

Schneide die Spielkarten aus. Damit sie länger halten, kannst du sie auch folieren. Dann könnt ihr dieses Frage-Antwort-Spiel spielen!

Ein Wunsch oder ein Verlangen nach etwas.

Weil niemand unendlich viele Mittel zur Verfügung hat.

Ein Apfel, ein Auto, ein Buch.

Ein Mittel zur Bedürfnisbefriedigung.

Verlag

Mit vorhandenen Mitteln sinnvoll umgehen.

Dinge, die man gerne hätte, aber nicht unbedingt braucht.

Es zeigt, wie viel eine Volkswirtschaft in einem Jahr erwirtschaftet hat.

Eine Tätigkeit, z.B. ein Haarschnitt.

Ein Gegenstand, z.B. ein Tisch.

Unternehmen und Selbstständige.

Eine Organisation, die Güter oder Dienstleistungen anbietet.

Etwas herstellen oder erzeugen.

Ort, wo Angebot und Nachfrage aufeinandertreffen.

Konsumentinnen und Konsumenten.

Etwas, das man zum Leben braucht, z. B. Nahrung.

Arbeitsblatt 12 / KOPIERVORLAGE

Wirtschaftsstandort Österreich

NAME: DATUM:

Bastelbogen Frage-Antwort-SPIEL

Schneide die Spielkarten aus. Damit sie länger halten, kannst du sie auch folieren. Dann könnt ihr dieses Frage-Antwort-Spiel spielen!

Was ist der Preis?

Was bedeutet Angebot?

Was passiert mit dem Preis, wenn die Nachfrage hoch ist?

Was passiert mit dem Preis, wenn es ein großes Angebot gibt?

Verlag

Was bedeutet Nachfrage?

Was ist ein Wettbewerb?

Was ist ein Kartell?

Warum ist Wettbewerb wichtig?

Warum ändern sich Preise?

Was ist ein Monopol?

Was tut der Staat gegen unlauteren Wettbewerb?

Wie können sich Konsumentinnen und Konsumenten schützen?

Warum ist Information beim Kauf wichtig?

Was bedeutet fairer Handel?

Was ist nachhaltiger Konsum?

Arbeitsblatt 13 / KOPIERVORLAGE

Wirtschaftsstandort Österreich

NAME: DATUM:

Bastelbogen Frage-Antwort-SPIEL

Schneide die Spielkarten aus. Damit sie länger halten, kannst du sie auch folieren. Dann könnt ihr dieses Frage-Antwort-Spiel spielen!

Der Wunsch der Menschen, Güter zu kaufen.

Die Menge an Gütern, die verkauft werden sollen.

Weil sich Angebot und Nachfrage ändern.

Der Preis sinkt.

Verlag

Der Geldbetrag, der für ein Gut gezahlt wird.

Der Preis steigt.

Wenn ein Unternehmen allein ein Gut anbietet.

Er sorgt für bessere Qualität und günstigere Preise.

Konkurrenz zwischen Unternehmen um Kundschaft.

Durch Preisvergleiche und Informationen.

Er erlässt Wettbewerbsregeln und Gesetze.

Eine verbotene Preisabsprache zwischen Unternehmen.

Beim Einkauf auch an Umwelt und Zukunft denken.

Gerechte Bezahlung und Bedingungen für Produzentinnen und Produzenten.

Um gute Entscheidungen zu treffen.

Arbeitsblatt 14 / KOPIERVORLAGE Wirtschaftsstandort Österreich

NAME:

DATUM:

Wer bin ich? – Die Hauptfiguren der ökosozialen Marktwirtschaft

Unten findest du fünf wichtige Akteure in einer ökosozialen Marktwirtschaft: Umwelt, Konsumentinnen und Konsumenten, Unternehmen, Staat, Nachhaltigkeit

Jede dieser „Figuren“ spielt eine besondere Rolle. Lies die ausführlichen Beschreibungen genau durch und finde heraus, wer gemeint ist! Trage dann den passenden Begriff in das Lösungsfeld ein. Achtung: Jeder Begriff wird nur einmal verwendet!

1. Ich bin kein Mensch, aber ohne mich geht gar nichts. Ich bestehe aus Luft, Wasser, Tieren, Pflanzen, Böden und vielem mehr. Wenn ich gesund bin, dann können auch Menschen gesund leben. Aber Achtung: Ich kann durch Müll, Abgase, Raubbau oder Chemikalien stark geschädigt werden. Deshalb ist es besonders wichtig, dass man auf mich achtet – auch in der Wirtschaft!

Wer bin ich?

2. Ich bin ein ganz zentraler Teil des Wirtschaftskreislaufs. Ich stelle Dinge her, zum Beispiel Kleidung, Möbel, Lebensmittel oder auch Computer. Ich kann auch Dienstleistungen anbieten, zum Beispiel Haarschnitte, Busfahrten oder Apps. Ich muss mich an Regeln halten, zum Beispiel beim Umweltschutz, bei Steuern und bei fairer Bezahlung. In einer ökosozialen Marktwirtschaft wird von mir erwartet, dass ich verantwortungsvoll wirtschaftlich handle – also auch auf Umwelt und Menschen achte.

Wer bin ich?

Verlag

3. Ich bin eine Person oder eine Menschengruppe – vielleicht sogar du selbst! Ich kaufe Dinge, bezahle für Strom, Internet oder Kinotickets, und treffe dabei Entscheidungen. Meine Einkäufe haben eine große Wirkung, denn ich bestimme mit, welche Produkte Erfolg haben. Wenn ich auf Bio, Fairtrade oder weniger Plastik achte, unterstütze ich nachhaltiges Wirtschaften.

Wer bin ich?

4. Ich mache die Regeln für unser Zusammenleben – auch für die Wirtschaft. Ich sorge dafür, dass niemand betrogen wird, dass Gesetze eingehalten werden und dass es Steuern gibt. Ich kann auch umweltfreundliches Verhalten fördern – zum Beispiel durch eine CO2-Steuer oder durch Förderungen für Solarenergie. In der ökosozialen Marktwirtschaft ist es meine Aufgabe, fairen Wettbewerb, soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz zu unterstützen.

Wer bin ich?