3 LEHRERHEFT

Monyk, Schreiner, Brzobohaty, Mann

www.eS quirrel.at

Verlag

Vorwort

Liebe Lehrerinnen und Lehrer!

Dieses Lehrbuch ist eine Neubearbeitung nach dem neuen kompetenzorientierten Lehrplan. Geschichte für alle bietet einen Überblick vom Beginn der Neuzeit bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Drei Module beschäftigen sich mit zentralen Bereichen des Politischen Handelns. Zwischen den einzelnen Kapiteln finden sich neun Methoden, die die Schülerinnen und Schüler befähigen, sich Arbeitsweisen anzueignen und Kompetenzen aufzubauen.

„Geschichte für alle“ ist so aufgebaut, dass Ihre Schülerinnen und Schüler nach den einzelnen Kapiteln mithilfe der „Aufgaben für schlaue Köpfe“ ihr zuvor erlerntes Wissen wiederholen und vertiefen können. Damit wird ihre Selbsttätigkeit gestärkt und die Freude an Geschichte geweckt. Die Arbeitsaufgaben zeichnen sich durch eine leichte Handhabung aus und sind farblich entsprechend der drei Kompetenzbereiche (Reproduktion – Transfer – Reflexion) gekennzeichnet.

Ebenso dienen vielfältige Arbeitsanregungen in der Seitenspalte neben dem Fließtext dem Kompetenzerwerb der Schülerinnen und Schüler. Die drei Anforderungsbereiche sind auch hier durch ein Farbleitsystem gekennzeichnet. Schwierige Begriffe werden im Fließtext orange gekennzeichnet und in der Seitenspalte erklärt.

Verlag

Im vorliegenden Lehrerheft finden sich bis auf Modul 4 (Längsschnitt) folgende Bausteine:

• eine Fülle von 1:1 kopierbaren Arbeitsblättern

• Vorgaben für schriftliche Lernstandserhebungen sowie deren Lösungen

• Lösungen für alle „Nun geht‘s los – Aufgaben für schlaue Köpfe“ aus dem Hauptbuch

All dieses Zusatzmaterial ist in der Praxis erprobt und soll Ihnen die Unterrichtsplanung erleichtern!

Und nun: Viel Spaß mit Ihrem neuen Geschichtsbuch!

Ihr Autorinnenteam

LEHRERBUCHKAPITEL

1. Gelehrte beginnen die Welt zu erforschen

2. Technische Erfindungen verändern das Leben

NEUZEITLICHER KULTUREN

ASPEKTE

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

September … das geozentrische und das heliozentrische Weltbild erklären und deren historische Bedeutung vergleichen. … die Leistungen von Nikolaus Kopernikus, Johannes Kepler und Galileo Galilei für die Wissenschaft benennen. … erläutern, welche Bedeutung das Teleskop für die Himmelsbeobachtung hatte. … nachvollziehen, warum die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse im Konflikt mit der katholischen Kirche standen. … den Einfluss neuer wissenschaftlicher Methoden (Beobachtung und Experiment) auf die Entwicklung der Naturwissenschaften beschreiben.

3. Humanismus und Renaissance

Olympe Verlag

… bedeutende Erfindungen der frühen Neuzeit (z. B. Buchdruck, Fernrohr, Mikroskop, Taschenuhr) nennen und deren Funktionsweise in Grundzügen erklären. … erläutern, welche Auswirkungen technische Erfindungen auf das Leben der Menschen in der Neuzeit hatten. … beschreiben, warum der Buchdruck als „Schwarze Kunst“ bezeichnet wurde.

… erklären, welche Fähigkeiten Menschen entwickeln mussten, um von neuen Erfindungen wie dem Buchdruck zu profitieren.

… die Bedeutung von Erfindungen wie Buchdruck und Digitalisierung für Gesellschaft, Kultur und Kommunikation vergleichen.

… die langfristigen Folgen der Einführung von Schießpulver auf die Kriegsführung und den Ritterstand bewerten.

… reflektieren, warum neue Technologien bestehende gesellschaftliche Strukturen und Arbeitsweisen tiefgreifend verändern können.

… die Grundideen des Humanismus erklären und die Bedeutung des Begriffs „Humanität“ erläutern. … zentrale Merkmale der Renaissance in Kunst, Architektur und Wissenschaft benennen.

… die Bedeutung antiker Vorbilder für den Humanismus und die Renaissance erläutern.

… wichtige Persönlichkeiten der Renaissance (z. B. Leonardo da Vinci, Michelangelo) vorstellen und deren Leistungen zusammenfassen.

… erklären, wie der Buchdruck zur Verbreitung humanistischer Ideen beigetragen hat.

… den Einfluss der Renaissance auf heutige Kunst, Wissenschaft und Bildung erkennen und Beispiele nennen.

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können … LEHRERBUCHKAPITEL

M1: Herrschergemälde entschlüsseln

… ein Herrschergemälde genau beschreiben und wichtige Symbole wie Krone, Zepter oder Thron erkennen. … erklären, welche Absichten Herrscherinnen und Herrscher mit solchen Bildern verfolgen. … ein Herrschergemälde analysieren und deuten, welche Macht, Eigenschaften oder Botschaften damit gezeigt werden sollen. … anhand gezielter Fragen die Wirkung eines Herrscherbildes auf die Betrachterinnen und Betrachter beurteilen.

MONAT

Oktober

* (Diese Jahresplanung können Sie für Ihre individuelle Planung als W ord-Dokument auf unserer Homepage downloaden.)

LEHRERBUCHKAPITEL

BONUS-SEITE: Der Aufstieg der Habsburger

ASPEKTE NEUZEITLICHER KULTUREN

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

4. Glaubenskonflikte und Machtpolitik

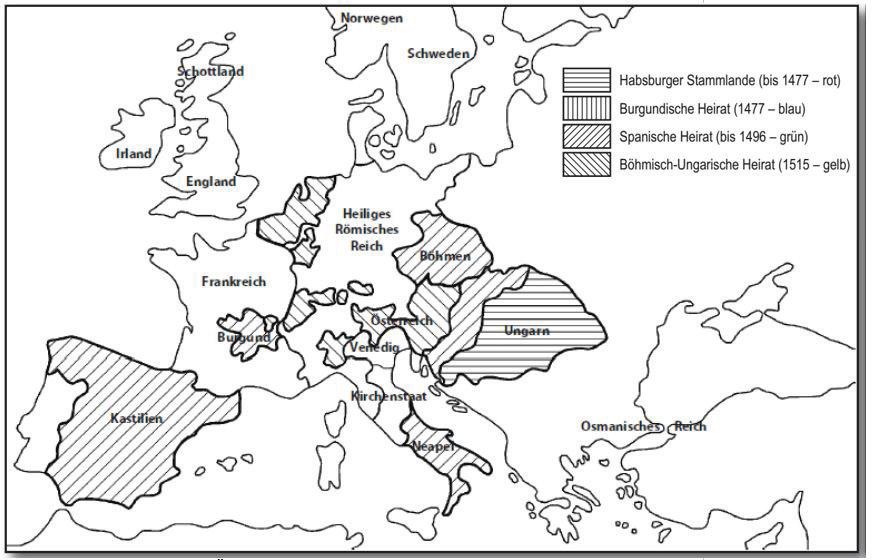

Oktober … erklären, wie die Habsburger durch Heiratsund Erbpolitik ihre Macht vergrößerten. … mit einer Karte belegen, welche Gebiete die Habsburger durch geschickte Heiraten gewannen. … Vorund Nachteile der Heiratspolitik der Habsburger beurteilen. … in eigenen Worten erklären, was der Spruch „Du, glückliches Österreich, heirate!“ bedeutet. … erklären, warum Martin Luther die Kirche kritisierte und was er mit der Reformation erreichen wollte. … die Folgen der Kirchenspaltung für Europa beschreiben und erklären, warum es zu religiösen Konflikten kam. … den Augsburger Religionsfrieden von 1555 in eigenen Worten erklären und beurteilen, warum dieser wichtig war. … die Ziele der Gegenreformation beschreiben und erklären, wie die katholische Kirche darauf reagierte.

5. Der Dreißigjährige Krieg

… die wichtigsten Ursachen und den Verlauf des Dreißigjährigen Krieges in eigenen Worten erklären.

… beschreiben, wie der Krieg das Leben der Menschen in Europa verändert und viele Regionen verwüstet hat. … erklären, was im Westfälischen Frieden beschlossen wurde und warum dieser für Europa bedeutend war.

6. Gericht und Gerichtsstrafen in der Neuzeit

7. Liebe, Ehe und Sexualität

Verlag

… anhand von Bildern und Quellen beschreiben, wie Gewalt, Hunger und Krankheiten die Bevölkerung betroffen haben.

… verschiedene Gerichte und Strafen der Neuzeit nennen und ihre Bedeutung erklären.

… beschreiben, wie Menschen in der Neuzeit öffentlich bestraft oder verbannt wurden.

… erklären, warum bestimmte Strafen wie die Prügelstrafe oder die V erbannung eingesetzt wurden. … zwischen Quellen und Darstellungen unterscheiden und ihre Aussagen über das Rechtssystem der Neuzeit beurteilen.

… beschreiben, welche Bedeutung Ehe und Familie in der Neuzeit für das Zusammenleben der Menschen hatten.

… erklären, wie Heiraten damals geregelt waren und welche Rolle Eltern und Gesellschaft dabei spielten.

8. Menschen mit Behinderung –zwischen Ausgrenzung und Inklusion

… Unterschiede zwischen den Vorstellungen von Liebe und Ehe in der Neuzeit und heute erkennen und benennen. … darstellen, wie Menschen in der Neuzeit mit Regeln zu Liebe, Ehe und Sexualität umgegangen sind. … erklären, wie Menschen mit Behinderungen in der Neuzeit gelebt haben und mit welchen Vorurteilen sie zu kämpfen hatten. … Unterschiede zwischen Ausgrenzung in der Vergangenheit und dem Ziel der Inklusion heute beschreiben. … sich in die Sichtweise von betroffenen Menschen hineinversetzen und ihre Situation mit der heutigen vergleichen. … Vorschläge machen, wie unsere Gesellschaft heute noch mehr Inklusion erreichen kann.

3. Klasse“

JAHRESPLANUNG „GESCHICHTE FÜR ALLE -

BRINGT VERÄNDERUNG

NEUZEIT

DIE

LEHRERBUCHKAPITEL

1. Ein neues Wirtschaftssystem –der Frühkapitalismus

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

2. Die Gesellschaft veränderte sich

November … erklären, wie Handel, Geldwirtschaft und neue Berufe in der Neuzeit das Leben der Menschen verändert haben. … beschreiben, was unter Frühkapitalismus verstanden wird und wie er sich von der früheren Wirtschaftsweise unterscheidet. … erklären, warum der Handel mit Übersee und die Entstehung von Banken für den Frühkapitalismus wichtig waren. … Auswirkungen des Frühkapitalismus auf verschiedene soziale Gruppen erkennen und benennen.

3. Die Bauernaufstände

4. Die absolute Monarchie in Frankreich

BONUS-SEITE: Barocke Pracht –Schloss Versailles

Olympe Verlag

… die Ständegesellschaft der Neuzeit beschreiben und erklären, welche Rechte und Pflichten die Menschen in den einzelnen Ständen hatten.

… beschreiben, warum es schwer war, aus seinem Stand aufzusteigen, und was sich daran langsam zu verändern begann.

… erklären, wie sich das Leben von Adel, Klerus und Bauern durch Handel, Geldwirtschaft und neue Berufe veränderte.

… die Bedeutung der Städte für die gesellschaftlichen Veränderungen der Neuzeit erklären.

… erklären, warum viele Bäuerinnen und Bauern in der Neuzeit gegen ihre Herrscher aufbegehrten.

… die wichtigsten Forderungen der Bauern in eigenen Worten zusammenfassen.

… beschreiben, wie die Herrschenden auf die Bauernaufstände reagierten und warum die meisten scheiterten.

… Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Zielen der Bauern und der Reaktion der Herrschenden erkennen und benennen.

… erklären, was eine absolute Monarchie ist und wie König Ludwig XIV . in Frankreich seine Macht dargestellt hat.

… beschreiben, welche Rolle Schloss Versailles für die Selbstdarstellung des Königs spielte.

… Beispiele nennen, wie der König Adel, Kirche und Bevölkerung kontrollierte, um seine Macht zu sichern.

… die Vorteile und Nachteile der absoluten Monarchie für verschiedene Gruppen der Gesellschaft beurteilen.

… erklären, warum König Ludwig XIV. Schloss Versailles bauen ließ und was er damit zeigen wollte.

… beschreiben, wie das Leben am Hof von Versailles organisiert war und welche Bedeutung das für den Adel hatte. … Beispiele nennen, wie Architektur, Kunst und Feste in Versailles zur Selbstdarstellung des Königs beigetragen haben.

M2: Eine Mind-Map erstellen –Gedanken strukturieren

… beurteilen, welche Wirkung Schloss Versailles auf die Bevölkerung und andere Herscherinnen und Herrscher in Europa hatte. … wichtige Begriffe und Ideen zu einem Thema sammeln und übersichtlich in einer Mind-Map darstellen. … Hauptund Unterbegriffe in einer Mind-Map ordnen und sinnvoll miteinander verbinden. … eine Mind-Map nutzen, um ihre Gedanken zu einem Thema zu strukturieren und sich auf einen Text oder eine Präsentation vorzubereiten. … mithilfe einer Mind-Map ihre Ergebnisse anderen verständlich erklären.

LEHRERBUCHKAPITEL

5. Eine neue Wirtschaftsform –der Merkantilismus

BRINGT VERÄNDERUNG

NEUZEIT

DIE

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

November … erklären, was Merkantilismus bedeutet und warum Frankreich diese Wirtschaftsform eingeführt hat .… beschreiben, wie der Staat durch Zölle, Manufakturen und Exportförderung die Wirtschaft steuern wollte. … erklären, wie der Merkantilismus das Leben der Menschen in Frankreich und den Kolonien beeinflusst hat. … den Merkantilismus mit heutigen Wirtschaftsformen vergleichen und Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten benennen.

LEHRERBUCHKAPITEL

REVOLUTIONEN, WIDERSTAND, REFORMEN

1. Die Aufklärung

M3: Karikaturen deuten

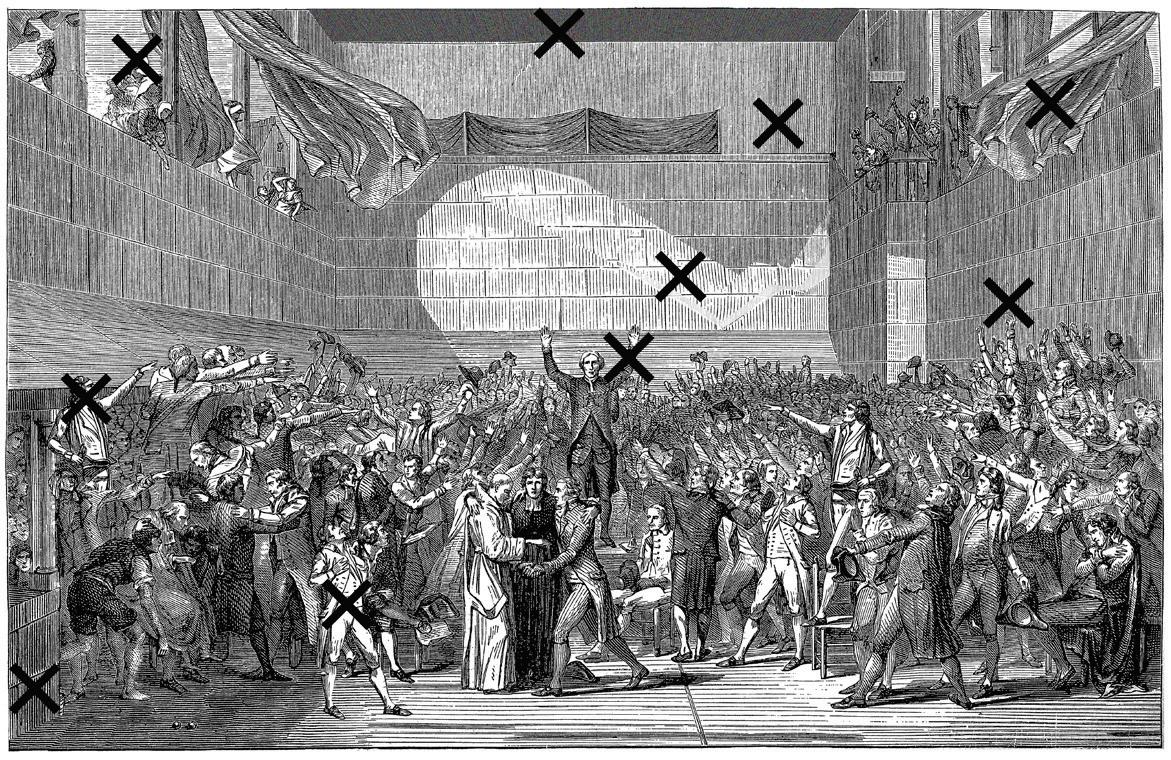

2. Die Französische Revolution

M4: Historienmalerei entschlüsseln

Olympe Verlag

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

Dezember … erklären, was die Aufklärung bedeutet und warum sie eine wichtige Zeit des Umdenkens war.

… zentrale Forderungen der Aufklärer, wie Freiheit, Gleichheit und Bildung für alle, in eigenen Worten beschreiben. … erklären, warum die Aufklärung für Politik, Wissenschaft und Gesellschaft große Veränderungen brachte. … Beispiele nennen, wie die Ideen der Aufklärung bis heute unser Denken und Zusammenleben beeinflussen. … eine Karikatur genau beschreiben und wichtige Bildelemente erkennen.

… die Aussage einer Karikatur erklären und die dargestellte Kritik oder Botschaft benennen.

… die Wirkung von Übertreibungen und Symbolen in einer Karikatur erklären.

… eine Karikatur nutzen, um die Sichtweise von Menschen in einer bestimmten Zeit zu verstehen und zu bewerten.

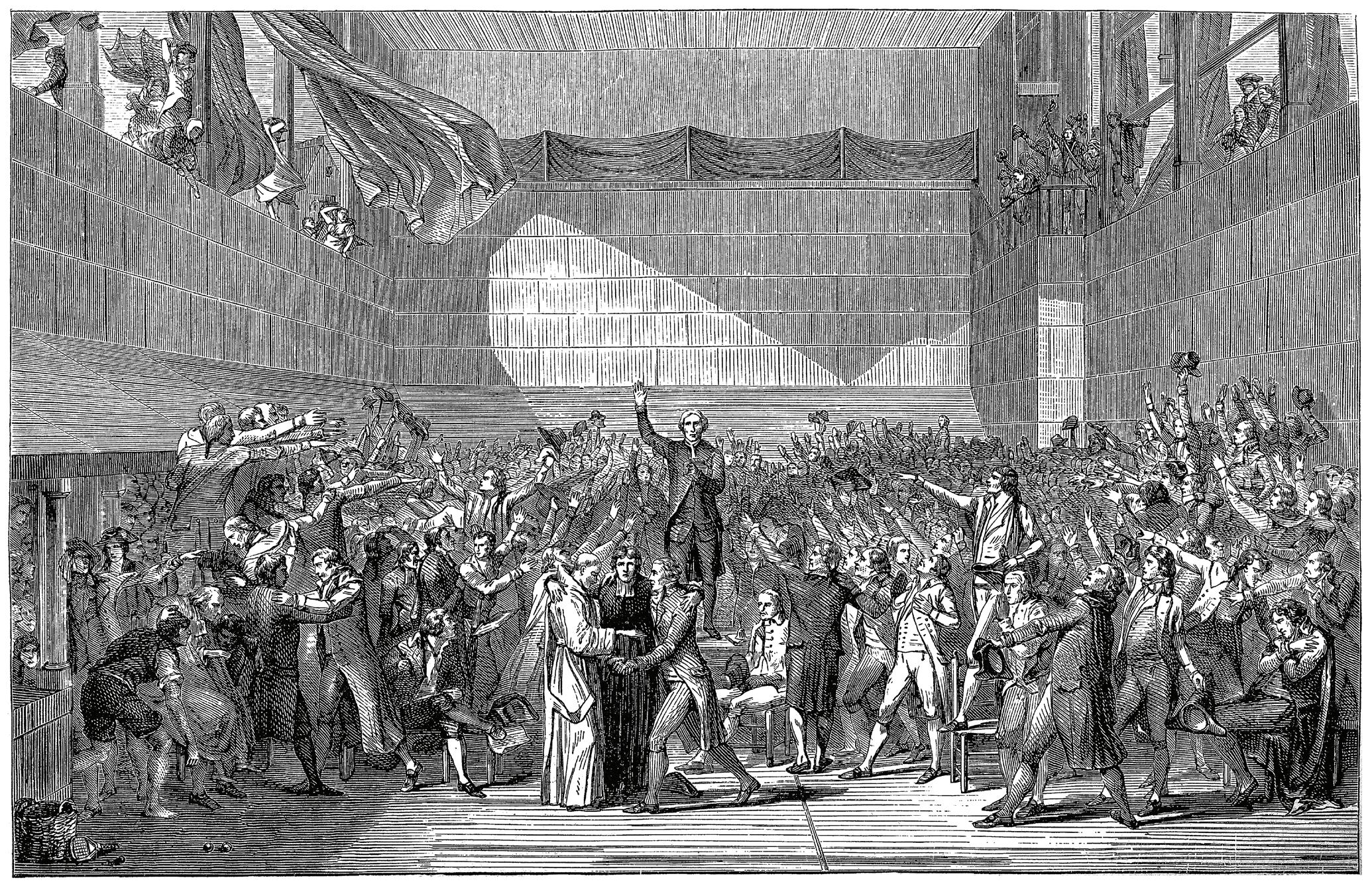

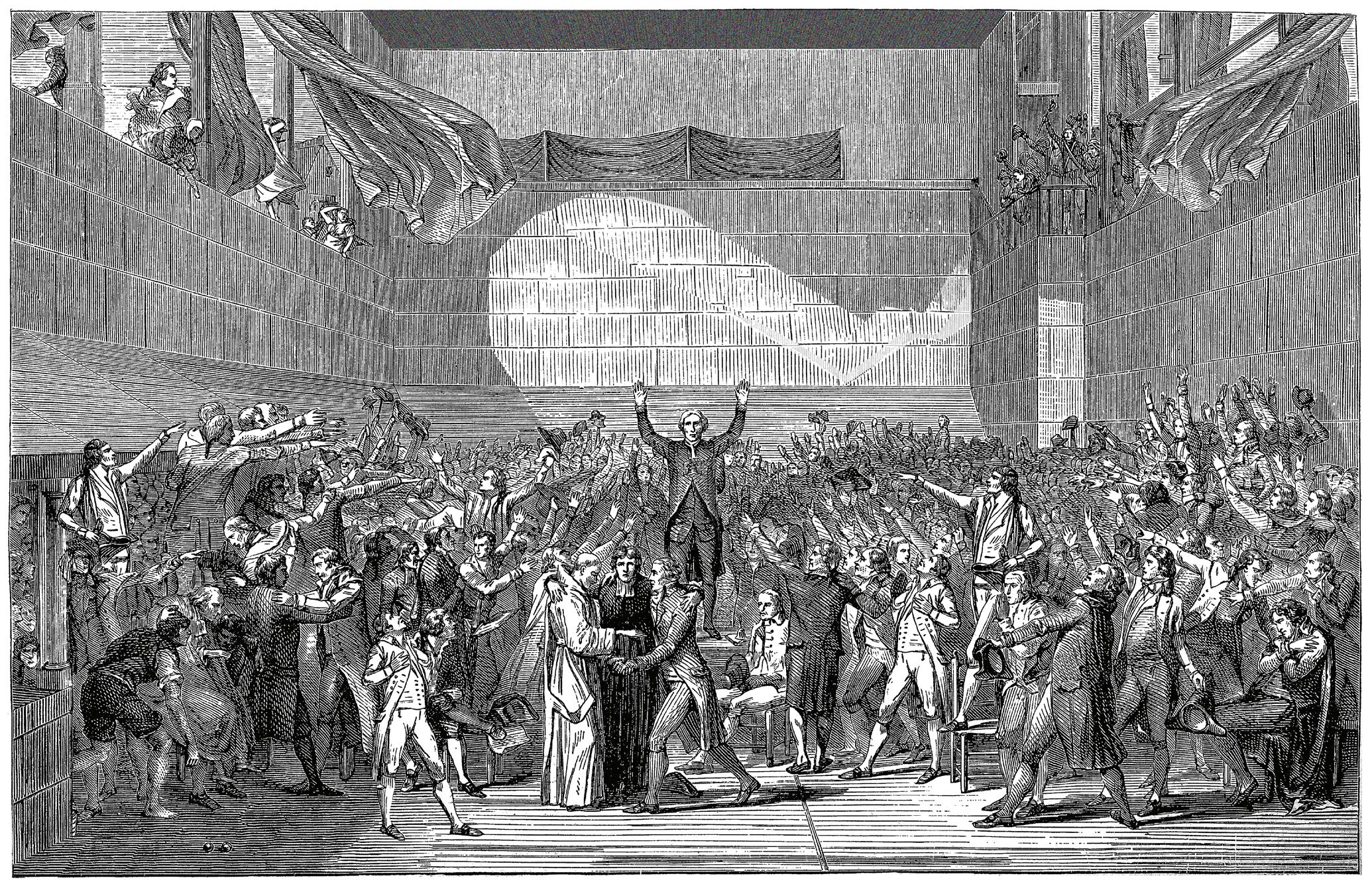

… analysieren, warum es zur Französischen Revolution kam und welche Ziele die Revolutionäre verfolgten.

… wichtige Ereignisse und Symbole der Revolution, wie den Sturm auf die Bastille oder die Menschenrechte, beschreiben und einordnen.

… die Folgen der Revolution für die Gesellschaft in Frankreich und Europa erklären. … die Ideen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit auf die Gegenwart übertragen und ihre Bedeutung heute einschätzen.

… eine Historienmalerei genau beschreiben und die dargestellten Personen, Gegenstände und Handlungen benennen.

… erklären, welches historische Ereignis in einem Bild dargestellt wird und warum dieses Bild entstanden ist.

… die Botschaft und Wirkung einer Historienmalerei deuten und überlegen, was betont oder ausgelassen wurde. … zeigen, wie Künstlerinnen und Künstler mit solchen Bildern Geschichte aus ihrer Sicht erzählen oder bewerten.

LEHRERBUCHKAPITEL

3. Frankreich wird Kaiserreich

REVOLUTIONEN, WIDERSTAND, REFORMEN

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

4. Die Neuordnung Europas

5. Die Zeit des Vormärz

BONUS-SEITE: Die Kultur des Biedermeiers

Dezember … analysieren, wie Napoleon durch seine Krönung zum Kaiser seine Macht darstellte und festigte. … erklären, welche politischen und gesellschaftlichen Veränderungen Napoleon in Frankreich und Europa bewirkte. … beurteilen, wie sich das Leben der Menschen in Frankreich unter Napoleons Herrschaft verändert hat. … reflektieren, warum Napoleon bis heute unterschiedlich bewertet wird –als Held, Reformer oder Unterdrücker. … analysieren, wie Europa nach Napoleons Niederlage auf dem Wiener Kongress neu geordnet wurde. … erklären, welche Interessen die Siegermächte beim Wiener Kongress verfolgten. … reflektieren, welche Folgen die Neuordnung Europas für die Menschen in den betroffenen Gebieten hatte. … beurteilen, ob die Ziele des Wiener Kongresses –Frieden und Ordnung –tatsächlich erreicht wurden. … erklären, warum viele Menschen im Vormärz mehr Freiheit, Mitbestimmung und nationale Einheit forderten. … analysieren, wie Herrscher und Polizei im Vormärz versuchten, diese Forderungen zu unterdrücken. … reflektieren, warum die Ideen der Freiheit trotz der Unterdrückung weiterlebten und später zu Revolutionen führten. … beschreiben, wie die Ereignisse des Vormärz den Weg für spätere politische Veränderungen vorbereiteten. … beschreiben, wie sich die Menschen im Biedermeier auf das Privatleben, Familie und Gemütlichkeit konzentrierten.

Olympe Verlag

6. Europa brennt

… analysieren, wie Kunst, Möbel und Mode die Werte und das Lebensgefühl des Biedermeiers widerspiegeln. … reflektieren, welche Parallelen es zwischen dem Rückzug ins Private damals und heute geben könnte. … erklären, warum es 1848 in vielen Ländern Europas zu Revolutionen kam.

7. Jüdisches Leben in Österreich –zwischen Reformen und Vorurteilen

… beschreiben, welche politischen und sozialen Ziele die Revolutionärinnen und Revolutionäre verfolgten. … analysieren, warum viele Revolutionen scheiterten und welche Folgen das für Europa hatte. … reflektieren, ob und wie die Ideen von Freiheit und Mitbestimmung trotz des Scheiterns weiterwirkten. … erklären, wie Jüdinnen und Juden in Österreich zwischen Ausgrenzung und ersten Reformen lebten. … beschreiben, welche Vorurteile und Einschränkungen sie erlebten und wie sich ihre Situation im 19. Jahrhundert veränderte.

LEHRERBUCHKAPITEL

JAHRESPLANUNG „GESCHICHTE FÜR ALLE -

REVOLUTIONEN, WIDERSTAND, REFORMEN

8. Revolutionen des 20. Jahrhunderts

LEHRERBUCHKAPITEL

1. Die Industrielle Revolution

M5: Historische Fotografien untersuchen

2. Wirtschaftlicher Wandel

3. Klasse“ Olympe Verlag

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

Dezember … analysieren, wie politische Entscheidungen das Leben jüdischer Menschen in Österreich beeinflusst haben. … reflektieren, warum es wichtig ist, sich mit der Geschichte des jüdischen Lebens in Österreich auseinanderzusetzen. … erklären, warum es im 20. Jahrhundert in verschiedenen Ländern zu Revolutionen kam. … beschreiben, welche politischen und gesellschaftlichen Veränderungen durch diese Revolutionen angestoßen wurden. … analysieren, welche Ziele die Menschen in den unterschiedlichen Revolutionen verfolgten und ob sie diese erreichen konnten. … reflektieren, welche Folgen Revolutionen für das Leben der Menschen und für den weiteren Verlauf der Geschichte hatten.

DAS ZEITALTER DER INDUSTRIALISIERUNG

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

… erklären, was die Industrielle Revolution war und warum sie das Leben vieler Menschen stark veränderte.

… beschreiben, wie Maschinen, Fabriken und neue Verkehrsmittel Arbeit und Alltag veränderten.

… analysieren, welche Vorteile und Probleme die Industrielle Revolution für die Gesellschaft brachte.

… reflektieren, welche Spuren der Industriellen Revolution bis heute sichtbar sind und was wir daraus lernen können.

MONAT

Jänner

… historische Fotografien genau beschreiben und wichtige Details erkennen.

… analysieren, was eine historische Fotografie über das Leben der Menschen zu einer bestimmten Zeit zeigt.

… reflektieren, was eine Fotografie nicht zeigt oder verschweigt und welche Fragen offen bleiben.

… erklären, warum Fotografien wichtige Quellen für das Verständnis von Geschichte sind.

… darstellen, wie neue Erfindungen die Landwirtschaft, das Handwerk und die Industrie verändert haben.

… beschreiben, welche neuen Verkehrswege entstanden sind und warum diese wichtig waren.

… erläutern, warum viele Menschen vom Land in die Stadt zogen und welche Folgen das hatte.

… beurteilen, ob der wirtschaftliche Wandel für alle Menschen Vorteile brachte oder auch Probleme verursachte.

3. Die Gesellschaft veränderte sich

… erklären, wie die Gesellschaft in der Zeit der Industriellen Revolution neu aufgebaut war … aufzählen, welche Unterschiede es zwischen der Oberschicht, der Mittelschicht und der Arbeiterschaft gab. … vergleichen, wie das Leben der Menschen auf dem Land und in der Stadt unterschiedlich war . … bewerten, ob die soziale Ungleichheit in dieser Zeit zugenommen oder abgenommen hat.

JAHRESPLANUNG

LEHRERBUCHKAPITEL

INDUSTRIALISIERUNG

DAS ZEITALTER DER

4. Frauen fordern Mitbestimmung

5. Die soziale Frage und politische Programme

6. Sozialgesetzgebung und Gründung von Parteien in Österreich

LEHRERBUCHKAPITEL

Klasse“ Olympe Verlag

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

Jänner … schildern, warum Frauen im 19. und 20. Jahrhundert für mehr Rechte und politische Mitbestimmung kämpften. … Beispiele nennen, wie Frauen sich für bessere Arbeitsbedingungen und das Wahlrecht einsetzten. … untersuchen, welche Hindernisse Frauen überwinden mussten, um ihre Ziele zu erreichen. … bewerten, wie wichtig diese Errungenschaften für die Gleichberechtigung heute sind … erklären, was mit der „sozialen Frage“ gemeint war und warum sie im 19. Jahrhundert entstand. … Beispiele für die Probleme der Arbeiterinnen und Arbeiter in der Industriellen Revolution benennen. … politische Programme und Ideen (z. B. Sozialismus, Liberalismus) zusammenfassen, die eine Lösung versprachen.

… beurteilen, welche dieser Programme die Lebensbedingungen der Menschen tatsächlich verbessert haben.

… beschreiben, warum in Österreich Sozialgesetze eingeführt wurden und was sie bewirken sollten.

… erläutern, wie sich erste politische Parteien in Österreich gründeten und welche Ziele sie verfolgten. … aufzählen, welche Gruppen von diesen politischen Veränderungen besonders profitierten.

… bewerten, warum die Einführung von Sozialgesetzen ein wichtiger Schritt für den Schutz von Arbeiterinnen und Arbeitern war.

KOLONIALISMUS, IMPERIALISMUS UND RASSISMUS

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

1. Kolonialismus

Februar … erklären, warum europäische Staaten ab dem 15. Jahrhundert begannen, Kolonien zu erobern und auszubeuten.

… aufzählen, welche Folgen der Kolonialismus für die Menschen in Afrika, Asien und Amerika hatte.

… untersuchen, wie die Kolonialmächte ihre Macht in den eroberten Gebieten sicherten.

… bewerten, warum der Kolonialismus bis heute Auswirkungen auf viele Länder und Gesellschaften hat.

2. Imperialismus

… erklären, was mit dem Begriff „Imperialismus“ gemeint ist und warum europäische Staaten ihre Macht weiter ausdehnten. … beschreiben, wie wirtschaftliche, politische und militärische Interessen den Imperialismus vorantrieben. … vergleichen, wie der Kolonialismus und der Imperialismus zusammenhängen und sich unterscheiden.

… beurteilen, welche Folgen der Imperialismus für die betroffenen Völker und Länder hatte.

3. Die Aufteilung der Welt

… darstellen, wie die europäischen Mächte im 19. Jahrhundert die W elt unter sich aufteilten.

… beschreiben, welche Gebiete besonders betroffen waren und welche Rohstoffe und Märkte sie den Kolonialmächten boten. … untersuchen, welche Rolle Konferenzen wie die Berliner Kongokonferenz bei der Aufteilung spielten. ... bewerten, welche langfristigen Auswirkungen diese Aufteilung für die betroffenen Regionen hatte.

LEHRERBUCHKAPITEL

4. Der Vielvölkerstaat Österreich

JAHRESPLANUNG „GESCHICHTE FÜR ALLE

KOLONIALISMUS, IMPERIALISMUS UND RASSISMUS

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

5. Das Osmanische Reich –ein Vielvölkerstaat

BONUS-SEITE: Alltag, Kunst und Kultur im Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn

Februar … darstellen, welche verschiedenen Völker und Sprachen im Vielvölkerstaat Österreich zusammenlebten. … erläutern, warum das Zusammenleben der vielen Volksgruppen im Habsburgerreich sowohl Chancen als auch Probleme brachte. … untersuchen, wie sich die Forderungen nach mehr Rechten und Selbstbestimmung in den verschiedenen Völkern äußerten. … bewerten, wie der Vielvölkerstaat versuchte, Einheit zu schaffen und warum das schwierig war. … erklären, welche Gebiete und Volksgruppen zum Osmanischen Reich gehörten. … beschreiben, wie das Osmanische Reich den unterschiedlichen Kulturen, Sprachen und Religionen begegnete. … untersuchen, welche Herausforderungen und Konflikte das Zusammenleben vieler V olksgruppen im Osmanischen Reich mit sich brachte. … beurteilen, warum das Osmanische Reich schließlich zerfiel und welche Folgen das für die Region hatte. … darstellen, wie sich der Alltag der Menschen im Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn durch die Vielfalt an Sprachen, Religionen und Kulturen auszeichnete.

… Beispiele für Kunst und Kultur nennen, die aus dem Zusammenleben verschiedener Volksgruppen entstanden sind. … untersuchen, wie sich diese kulturelle Vielfalt im Stadtleben, in der Architektur und im Musikleben widerspiegelte. … reflektieren, was wir heute aus der kulturellen Vielfalt des Vielvölkerstaates für ein friedliches Zusammenleben lernen können.

BIS IN DIE GEGENWART

LEHRERBUCHKAPITEL

1. MigrationIntegrationAsyl

M6: Statistiken untersuchen

Verlag

MIGRATION VOM 19. JAHRHUNDERT

MONAT Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

2. Wien im 19. Jahrhundert –Zentrum der Zuwanderung

März … erklären, was die Begriffe Migration, Integration und Asyl bedeuten. … Beispiele nennen, warum Menschen ihre Heimat verlassen und in andere Länder ziehen.

… beschreiben, welche Chancen und Herausforderungen Migration für die Gesellschaft mit sich bringt.

… reflektieren, wie ein gutes Zusammenleben zwischen Zugewanderten und Einheimischen gelingen kann.

… eine Statistik genau lesen und die wichtigsten Informationen herausfiltern.

… beschreiben, was eine Statistik über Entwicklungen oder Zusammenhänge zeigt.

… die Ergebnisse einer Statistik in eigenen Worten zusammenfassen und verständlich erklären.

… beurteilen, welche Aussagen eine Statistik zulässt und welche Fragen offen bleiben.

… erklären, warum Wien im 19. Jahrhundert für viele Menschen ein attraktives Ziel für die Einwanderung war. … beschreiben, wie sich die Bevölkerung Wiens durch die Zuwanderung verändert hat.

… untersuchen, welche Spuren die kulturelle Vielfalt bis heute im Stadtbild und im Leben in Wien hinterlassen hat.

LEHRERBUCHKAPITEL

3. Auswanderung in die USA

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

4. Österreich –ein Einwanderungsland?

März … beurteilen, welche Herausforderungen und Chancen die Zuwanderung damals für die Stadt mit sich brachte. … Gründe nennen, warum viele Menschen im 19. Jahrhundert aus Europa in die USA auswanderten. … darstellen, mit welchen Hoffnungen und Erwartungen die Auswanderer ihre Reise begannen. … untersuchen, welche Herausforderungen und Chancen die Menschen in ihrer neuen Heimat erlebten. … reflektieren, welche Parallelen es zwischen der damaligen Auswanderung und heutigen Migrationserfahrungen gibt. … erklären, warum Österreich heute als Einwanderungsland bezeichnet wird. … beschreiben, aus welchen Ländern und aus welchen Gründen Menschen nach Österreich kommen. … aufzeigen, wie Migration das Leben, die Kultur und die Gesellschaft in Österreich verändert. … beurteilen, welche Chancen und Herausforderungen sich durch Migration für alle Menschen in Österreich ergeben.

LEHRERBUCHKAPITEL

1. Nationalismus und Imperialismus führen zum Ersten Weltkrieg

2. Der Verlauf des Ersten Weltkriegs

DER ERSTE WELTKRIEG

Verlag

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

April … beschreiben, wie Nationalismus und Imperialismus das Verhältnis der europäischen Staaten vor dem Ersten Weltkrieg beeinflusst haben.

… darstellen, warum Bündnisse und das Wettrüsten zu Spannungen zwischen den Großmächten führten. … erklären, warum der Mord an Thronfolger Franz Ferdinand als Auslöser, aber nicht als alleinige Ursache für den Ersten Weltkrieg gilt. … analysieren, welche Interessen verschiedene Staaten verfolgten und warum sie letztlich in den Krieg zogen. … den Verlauf des Ersten Weltkriegs anhand wichtiger Stationen und Schlachten zusammenfassen. … erläutern, warum der Krieg länger dauerte als viele erwartet hatten und Millionen Menschen betroffen waren. … erklären, wie sich der Krieg an der Front und im Alltag der Bevölkerung gezeigt hat. … bewerten, warum der Erste Weltkrieg als „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ bezeichnet wird.

3. Kindheit und Jugend während des Ersten Weltkriegs

… schildern, wie der Erste Weltkrieg den Alltag von Kindern und Jugendlichen veränderte.

… Beispiele nennen, welche Aufgaben und Pflichten junge Menschen in dieser Zeit übernehmen mussten.

… untersuchen, wie der Krieg das Leben von Familien und das Aufwachsen von Kindern prägte.

… reflektieren, was wir heute aus den Erlebnissen von Kindern und Jugendlichen im Krieg lernen können.

ERSTE WELTKRIEG

DER

LEHRERBUCHKAPITEL

M7: Feldpostkarten und Feldpostbriefe untersuchen

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

4. Das Ende des Ersten Weltkriegs und seine Folgen

April … eine Feldpostkarte oder einen Feldpostbrief genau lesen und den Inhalt zusammenfassen. … untersuchen, welche persönlichen Erlebnisse, Gefühle oder Hoffnungen darin beschrieben werden. … analysieren, was Feldpost über das Leben von Soldaten und ihren Familien im Ersten W eltkrieg verrät. … reflektieren, warum solche persönlichen Quellen wichtig sind, um Geschichte besser zu verstehen. … erklären, warum der Erste Weltkrieg 1918 zu Ende ging und welche Staaten als Verlierer galten. … die wichtigsten Bestimmungen der Friedensverträge von Versailles und St. Germain zusammenfassen. … analysieren, welche politischen und wirtschaftlichen Folgen der Krieg für Europa und die W elt hatte.

BONUS-SEITE: Humanitäres Völkerrecht

… beurteilen, warum der Frieden von 1918 für viele Menschen unzufriedenstellend war und neue Konflikte auslöste. … erklären, was das humanitäre Völkerrecht ist und warum es zum Schutz von Menschen im Krieg wichtig ist. … Beispiele nennen, welche Regeln für Soldaten, Zivilpersonen und Kriegsgefangene im Krieg gelten sollen. … untersuchen, warum das humanitäre Völkerrecht trotz seiner Bedeutung oft verletzt wird. … reflektieren, warum es wichtig ist, solche Regeln auch heute in allen Kriegen einzuhalten und zu stärken.

LEHRERBUCHKAPITEL

1. Was ist Identität?

Verlag

IDENTITÄTEN

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

M8: Eine Pround Contra-Diskussion führen 2. Nationale Identitäten

Mai … erklären, was der Begriff Identität bedeutet und welche Merkmale ihre Identität ausmachen.

… Beispiele dafür nennen, wie Familie, Freunde, Sprache und Herkunft ihre Identität beeinflussen. … Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen ihrer Identität und der Identität anderer Menschen erkennen und respektieren.

… reflektieren, warum Identität für jeden Menschen wichtig ist und sich im Laufe des Lebens verändern kann.

… Argumente für und gegen ein Thema sammeln und übersichtlich gegenüberstellen.

… in einer Diskussion ihre eigene Meinung klar und verständlich ausdrücken.

… auf Argumente anderer eingehen und darauf passend reagieren.

… eine Diskussion fair führen und die Meinung anderer respektvoll anhören.

… erklären, was mit „nationaler Identität“ gemeint ist und wie sie entsteht.

… Beispiele für Symbole, Traditionen und Werte nennen, die zur nationalen Identität eines Landes gehören. … vergleichen, wie sich nationale Identitäten in verschiedenen Ländern unterscheiden oder ähneln.

… reflektieren, warum nationale Identitäten sowohl verbinden als auch trennen können.

„GESCHICHTE FÜR ALLE3. Klasse“

JAHRESPLANUNG

IDENTITÄTEN

LEHRERBUCHKAPITEL

3. Europäische Identität

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

LEHRERBUCHKAPITEL

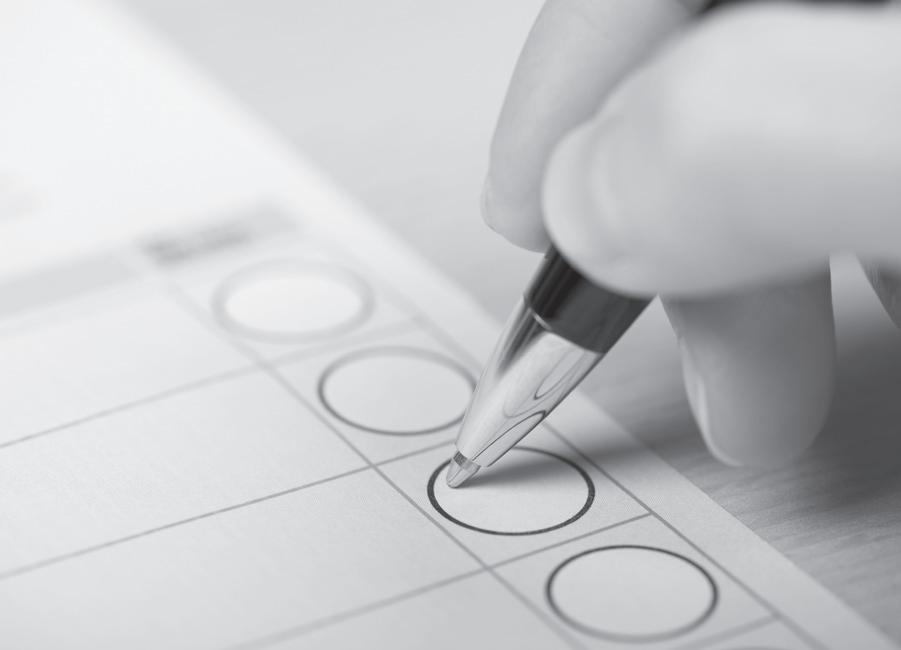

1. Du hast die Wahl

Mai … erläutern, was mit „europäischer Identität“ gemeint ist und welche gemeinsamen W erte Europa verbinden. … Beispiele für europäische Symbole, wie die Flagge oder die Hymne, benennen und ihre Bedeutung erklären. … darstellen, warum Vielfalt und gemeinsame Geschichte wichtige Bestandteile der europäischen Identität sind. … refl ektieren, was eine europäische Identität für mein eigenes Leben und für das Zusammenleben in Europa bedeutet.

BONUS-SEITE: Die Entwicklung des Wahlrechts

M9: Wahlplakate analysieren 3. Wahlwerbung

Olympe Verlag

WAHLEN UND WÄHLEN

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

Juni … erklären, warum freie und geheime Wahlen wichtig für die Demokratie sind. … die wichtigsten Regeln für Wahlen in Österreich nennen, z. B. Wahlalter oder Wahlrecht für alle. … darstellen, wie sie selbst bei Wahlen mitbestimmen können, wenn sie alt genug sind. … refl ektieren, warum es wichtig ist, zur Wahl zu gehen und Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen. … beschreiben, wie sich das Wahlrecht in Österreich von früher bis heute entwickelt hat. … erklären, wer früher wählen durfte und warum sich das im Laufe der Zeit verändert hat.

… Beispiele nennen, wie bestimmte Gruppen –wie Frauen oder Menschen ohne Besitz –um ihr Wahlrecht kämpfen mussten.

… beurteilen, warum ein allgemeines, gleiches Wahlrecht für alle Menschen so wichtig für die Demokratie ist.

… Wahlplakate genau betrachten und die wichtigsten Aussagen erkennen.

… beschreiben, mit welchen Farben, Bildern und Schlagworten Parteien auf Plakaten werben.

… analysieren, welche Wirkung ein Wahlplakat auf die Wählerinnen und Wähler haben soll.

… bewerten, wie glaubwürdig und überzeugend sie ein Wahlplakat fi nden.

… erklären, warum Parteien Wahlwerbung machen und welche Ziele sie damit verfolgen.

… verschiedene Formen von Wahlwerbung (z. B. Plakate, Videos, Social Media) nennen und ihre Wirkung vergleichen.

… untersuchen, mit welchen Strategien Parteien versuchen, Menschen zu überzeugen.

… beurteilen, welche Art von Wahlwerbung sie persönlich als glaubwürdig oder weniger glaubwürdig empfi nden.

Arbeitsblatt 1 / KOPIERVORLAGE

NAME:

Verlag

Aspekte neuzeitlicher Kulturen

DATUM:

Und sie bewegt sich doch!

Stell dir vor, du lebst zur Zeit von Galileo Galilei! Schreibe einen kurzen Tagebucheintrag aus der Sicht einer Unterstützerin oder eines Unterstützers bzw. einer Kritikerin oder eines Kritikers von Galileo! Versuche, deine Gedanken und Gefühle glaubwürdig darzustellen!

Olympe Verlag

Arbeitsblatt 2 / KOPIERVORLAGE

Aspekte neuzeitlicher Kulturen

NAME: DATUM:

Rätsel: Der verrückte Kaufmann – Auf der Spur der Schokolade

Stell dir vor, du reist zurück in das 17. Jahrhundert nach Venedig!

Dort sitzt ein bekannter Kaufmann namens Giovanni di Rossi in seinem kleinen, aber prunkvollen Handelshaus am Markusplatz. Er ist bekannt dafür, die besten Gewürze, Stoffe und Lebensmittel aus aller Welt zu verkaufen.

Doch heute erzählt Giovanni eine seltsame Geschichte. Er behauptet, er habe ein ganz besonderes Produkt entdeckt: die erste Tafel Schokolade der Welt. Viele Menschen im Laden sind begeistert –doch einige glauben, dass Giovanni die Geschichte erfunden hat, um mehr zu verkaufen. Giovanni gibt dir vier verschiedene Hinweise, woher er die Schokolade angeblich bekommen hat. Nur ein Hinweis kann stimmen.

Hier sind die vier Hinweise von Giovanni:

Verlag

1. Hinweis A: „Ich habe die Schokolade von Marco Polo, der sie von einer langen Reise aus China mitgebracht hat. Dort trinken die Menschen schon seit Jahrhunderten heiße Schokolade.“

2. Hinweis B: „Ich habe die Schokolade von Seeleuten, die mit einem großen Schiff aus Amerika zurückgekommen sind. Dort trinken die Menschen ein bitteres Getränk aus Kakaobohnen.“

3. Hinweis C: „Ich habe die Schokolade von einem alten römischen Kaiser geerbt. Schon die Römer liebten Schokolade und verteilten sie bei Festen.“

4. Hinweis D: „Ich habe die Schokolade selbst auf einem Baum am Mittelmeer entdeckt. Dort wachsen die süßen Kakaobohnen direkt neben den Orangen.“

Dein Auftrag: Markiere den Hinweis, der richtig sein kann! Begründe deine Entscheidung in 2–3 Sätzen! Erkläre, warum die anderen Hinweise nicht stimmen!

Arbeitsblatt 3 / KOPIERVORLAGE

Aspekte neuzeitlicher Kulturen

NAME: DATUM:

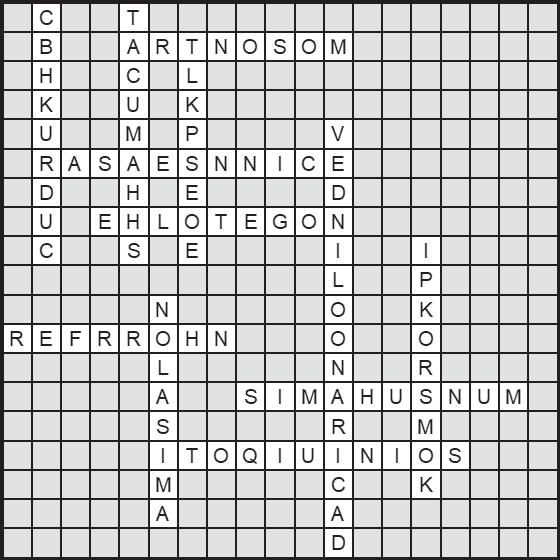

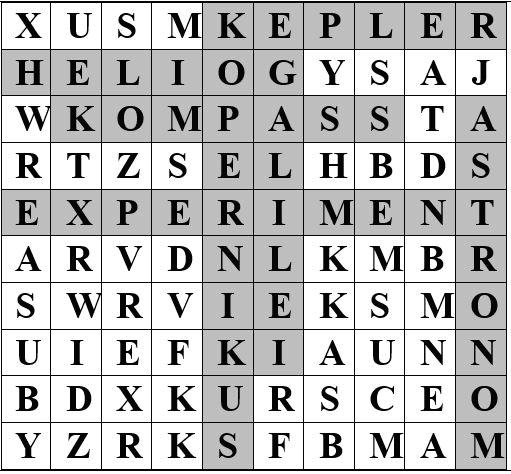

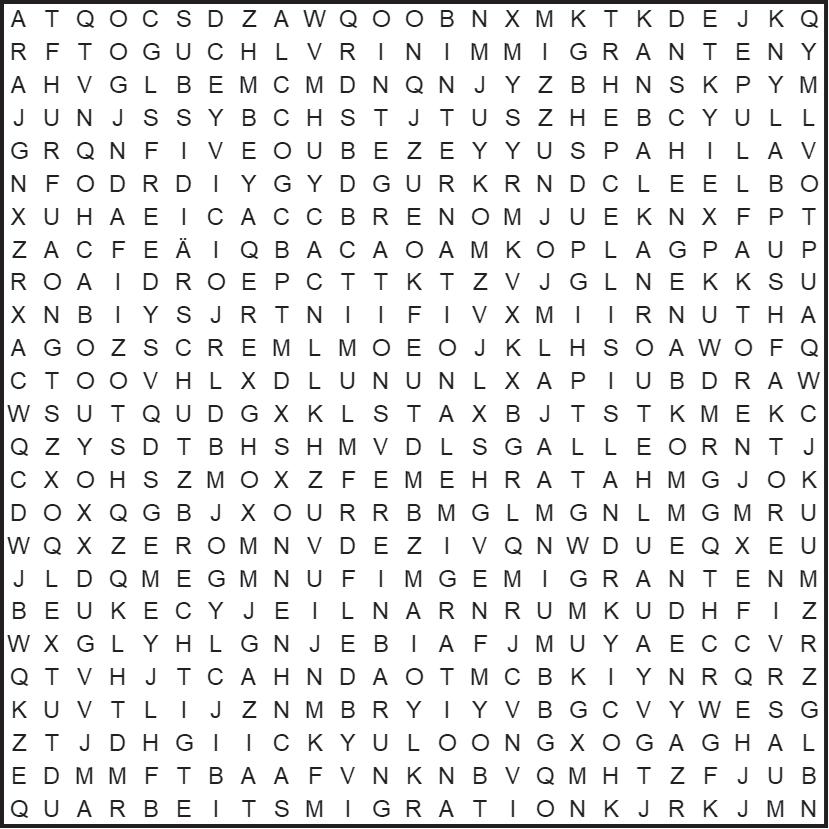

Gehirnjogging

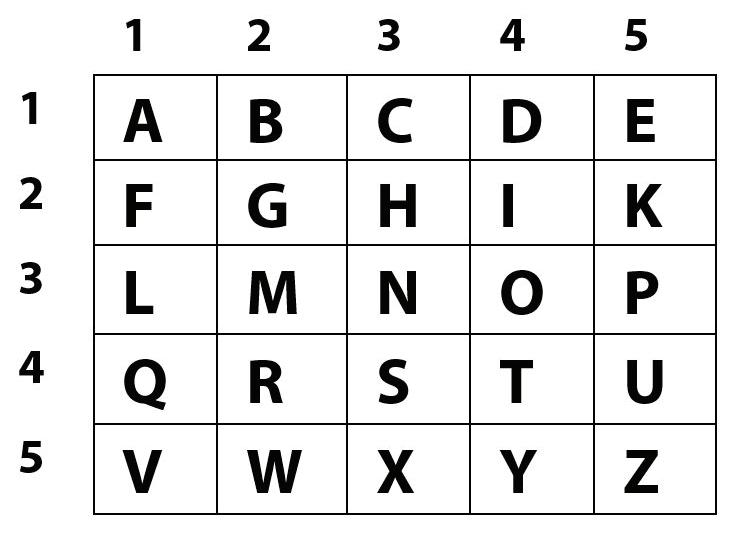

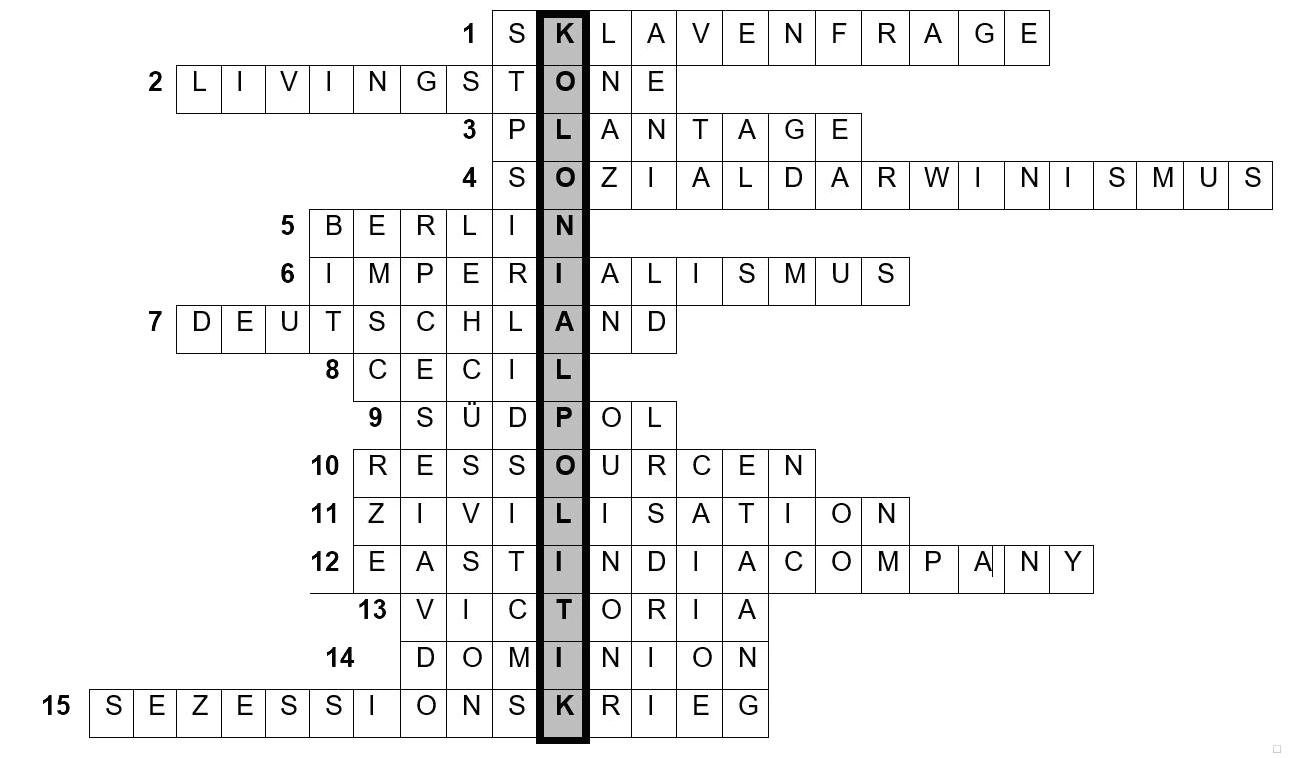

Dieses Rätsel ist schon ausgefüllt! Allerdings sind die Buchstaben durcheinandergekommen. Setze sie zu sinnvollen Wörtern zusammen und trage sie in das untere Rätsel ein! Tipp: Alle gesuchten Begriffe drehen sich um die Neuzeit!

Olympe Verlag

Arbeitsblatt 4 / KOPIERVORLAGE

NAME:

Aspekte neuzeitlicher Kulturen

DATUM:

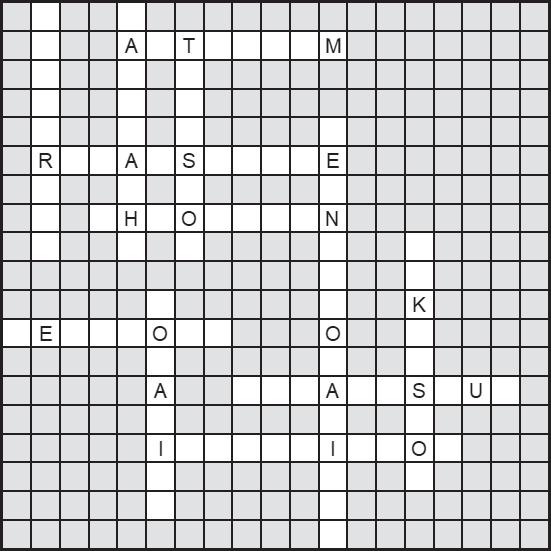

Leserätsel

Wenn du diese 6 Bücher in die richtige Reihenfolge bringst, erhältst du einen Text über eine Erfindung am Beginn der Neuzeit. Trage die Zahlen 1 bis 6 in die Kreise ein! Sie geben an, in welcher Reihe der Text zu lesen ist.

Nun schreibe diesen Text auf den Zettel! nutzte beobachtung. Ober äche Ist. größten heute Zwischen dunkle Außerdem die besteht. Entdeckungen Er z. B. Spiegel, ganze erfand p ücker, auch einen bers. der Fernrohr fest, rau er Jupiters, Galileischen 1611 der Galilei unzähligen vielen auch von von Licht zu automa kamm, verwenden heutigen

Verlag

Als Galileo Er des Auch Monde noch 1610 Flecken stellte Milchstraße Neben war zeichnete die um Haus er einen als Vorläufer

ersten zur dass und die die Monde entdeckte Sonnen fest, einzelnen astrono sehr Geräten Kerze durch können. tischen den konnte Kugel einer ein stellte Mondes entdeckte des die und auf Galileo aus seinen Galileo Skizzen Kombination damit leiten einen Taschen Besteck unseres

Menschen Himmels die uneben vier man nennt. er scheibe. dass Sternen mischen er nderisch. wie und das Ebenso Tomaten man und schrei

Arbeitsblatt 5 / KOPIERVORLAGE

OLYMPE Verlag

Aspekte neuzeitlicher Kulturen

NAME: DATUM:

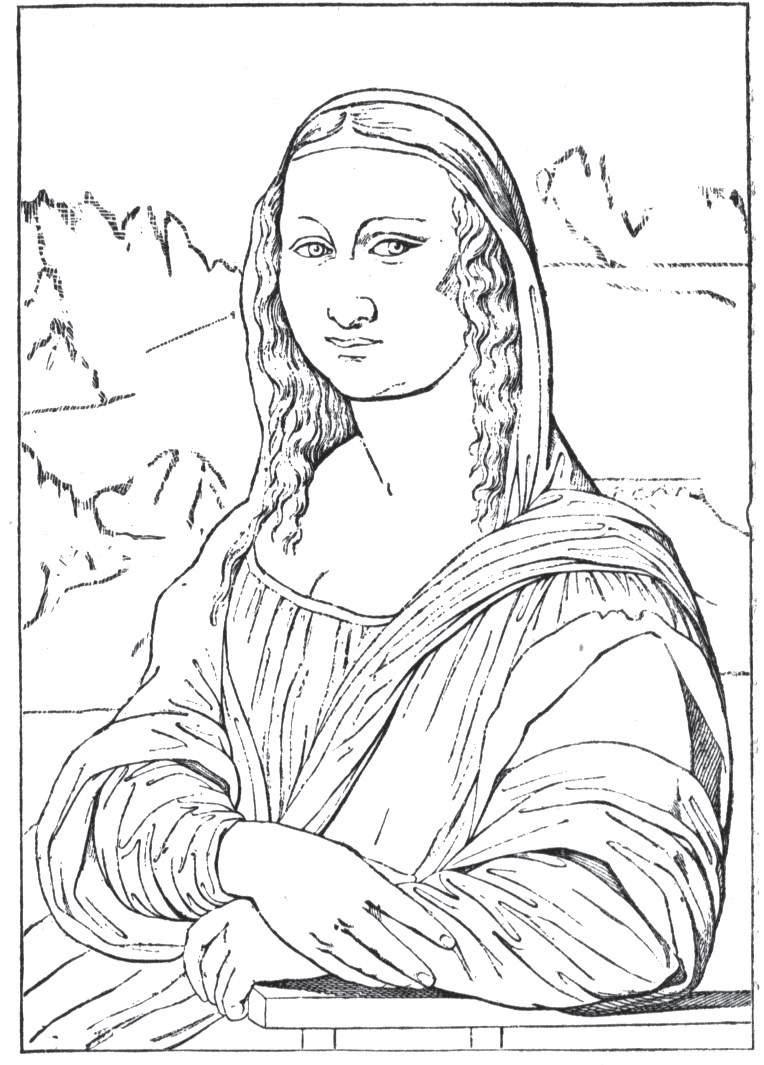

Mona Lisa ganz anders

Male diese Mona Lisa an! Du kannst sie auch ganz modern gestalten!

Olympe Verlag

Arbeitsblatt 6 / KOPIERVORLAGE

Aspekte neuzeitlicher Kulturen

NAME: DATUM:

Der Aufstieg der Habsburger

1. Sehr oft tragen Herrscherinnen und Herrscher Beinamen wie Philipp der „Schöne“ und seine Frau Johanna die „Wahnsinnige“. Suche nach einem ähnlichen Beispiel in der Geschichte, von dem du schon in der 2. Klasse gehört hast! Verfasse kurz die Lebensgeschichte dieser Person!

Philipp der „Schöne“

Johanna die „Wahnsinnige“

Als sie das erste Mal Philipp trifft, will sie ihn am selben Tag heiraten. Sie liebt ihn leidenschaftlich und ist sehr eifersüchtig. Als Philipp stirbt, zieht sie monatelang mit dem einbalsamierten Philipp im Sarg durch das Land.

2. Auf dieser Landkarte siehst du alle Gebiete, die die Habsburger durch geschickte Heirats- und Erbpolitik erwarben. Male zuerst das Meer in Blau an und dann die übrigen Gebiete entsprechend der Vorgabe!

Verlag

3. Erstelle in deinem Heft eine Übersicht und trage die Länder ein!

Stammlande Burgundische Heirat Spanische Heirat BöhmischUngarische Heirat

Spielvorlage / KOPIERVORLAGE

Aspekte neuzeitlicher Kulturen

NAME: DATUM:

SPIELANLEITUNG:

Geschichte Quiz

Material:

• Overheadprojektor – Spielplan auf OH-Folie

• Spielchips

• Würfel

• Frage- und Antwortbogen

Ablauf:

• Spielplan auflegen

• Klasse in 2 Gruppen teilen

• Gruppe mit der höheren Augenzahl beginnt

• Gruppe wählt Feld aus; dieses wird mit Chip markiert (die Höhe der Zahl auf dem Spielfeld gibt den Schwierigkeitsgrad an)

• Lehrerin/Lehrer stellt die Frage mit Hilfe des Fragebogens

• bei richtiger Antwort erhält die Gruppe die Punkteanzahl des gewählten Spielfeldes und darf weiterspielen

• bei falscher Antwort geht die Frage an die andere Gruppe

• wenn die Gruppe einen Joker wählt, müssen zwei der eigenen Gruppe den Begriff/ Ausspruch darstellen - der Joker zählt 10 000 Punkte

• wird der Begriff nicht erraten, geht er an die andere Gruppe weiter

• gewonnen hat jene Gruppen mit der höchsten Punkteanzahl

Olympe Verlag

Spielvorlage / KOPIERVORLAGE

Aspekte neuzeitlicher Kulturen

NAME: DATUM:

Wer weiß am meisten?

Reformation Gegenreformation

Calvinismus und Anglikanismus

Dreißigjähriger Krieg

100 1000 5000

100 200 200

5000 500 100 Olympe

500 5000 100 500

200 500 1000

Spielvorlage / KOPIERVORLAGE

Aspekte neuzeitlicher Kulturen

NAME: DATUM:

Frage- und Antwortbogen

Reformation Gegenreformation

100

F: Wie hieß der bedeutendste Reformer jener Zeit?

A: Martin Luther

100

F: Wie erneuert sich die katholische Kirche?

A: von innen her

200

F: Welcher neue Orden wurde gegründet?

A: Jesuiten

Calvinismus und Anglikanismus Dreißigjähriger Krieg

1000

F: Wer ist bis heute das Oberhaupt der Anglikanischen Hochkirche?

A: Die Königin oder der König von England

200

F: Warum gründete der englische König Heinrich VIII. eine eigene Kirche?

5000

F: Welche beiden Staaten wurden nach dem Westfälischen Frieden selbstständig?

A: Schweiz u. Niederlande

Ablasshandel Prager Fenstersturz

500

F: Wie viele Thesen veröffentlichte Luther 1715?

A: 95

200

F: Für welche Kirche brauchte der Papst viel Geld?

A: Petersdom

5000

F: Wo und wann wurde der Religionsfriede mit den Protestanten geschlossen?

A: Augsburg - 1555

5000

F: Auf welchem Konzil wurde die Gegenreformation eingeleitet?

A: Trient

500

F: Welches Gericht wurde in Rom eingerichtet?

A: Inquisition

A: Weil der Papst ihm die Auflösung seiner Ehe verweigerte.

100

F: Wer begründete im 16. Jahrhundert den Calvinismus?

A: Johannes Calvin in der Schweiz

500

F: Welche Tugenden sind im Calvinismus besonders wichtig?

A: Fleiß und Pflichterfüllung

Anglikanische Hochkirche

500

F: Wer war der Oberbefehlshaber der kaiserlichen Armee?

A: Wallenstein

1000

F: Wie hießen die beiden Bündnisse der Protestanten und der Katholiken?

A: Union und Liga

100

F: Welches Ereignis löste den 30-jährigen Krieg aus?

A: Prager Fenstersturz

Arbeitsblatt 7 / KOPIERVORLAGE

NAME:

Aspekte neuzeitlicher Kulturen

DATUM:

Alles Liebe

Versuche zuerst, dieses alte Liebesgedicht zu lesen, dann übertrage es auf die alte Postkarte!

Die Liebe lehrt

Mich lieblich reden, Da Lieblichkeit Mich lieben lehrte.

Arm bin ich nicht In Deinen Armen, Umarmst du mich Du süße Armut.

Wie reich bin ich In Deinem Reiche, Der Liebe Reichtum Reichst du mir.

Olympe Verlag

O Lieblichkeit! O reiche Armut! Umarme mich In Liebesarmen.

Clemens Brentano 1778 - 1842, deutscher Schriftsteller

Lernstandserhebung

Aspekte neuzeitlicher Kulturen

NAME: DATUM:

1. Um welche Weltbilder handelt es sich hier? Schreibe die Namen auf und erkläre sie!

Name:

Erklärung:

Name:

Erklärung:

2. Beantworte folgende Fragen! 4/

Von wem stammt der Ausspruch „Eppur sie muove“?

Übersetze diesen Ausspruch:

Womit beschäftigt sich ein Astronom?

Was ist die Inquisition?

3. Ergänze die Lücken!

Olympe Verlag

7/ Um 1450 erfand Johannes in Mainz den Buchdruck. Der Buchdruck wurde auch genannt. Peter Henlein erfand in Nürnberg die erste . Das Schießpulver kam ursprünglich aus . Bis zur Erfindung des orientierten sich die Seeleute an den Sternen. Mit dem kann man die Planeten und Sterne beobachten. Mit dem konnte man eine 250-fache

Vergrößerung erreichen.

Lernstandserhebung Aspekte neuzeitlicher Kulturen

NAME: DATUM:

4. Nenne 2 berühmte Künstler der Renaissance! 2/ a) b)

5. Durch welche 3 Heiraten vergrößerten die Habsburger ihre Hausmacht? 3/ 1477: 1496: 1515:

6. Wie versuchte die katholische Kirche, mit der Gegenreformation ihre Macht zu sichern? 2/

UNIION

LIGA

7. Nenne jeweils drei Länder, die auf Seiten der Union und drei Länder, die auf Seiten der Liga kämpften! 6/

8. Entscheide, welche Antwort richtig ist! 5/

a) Früher mussten alle jungen Menschen die Partnerin oder den Partner selbst auswählen.

□ stimmt □ stimmt nicht

b) Auch heute dürfen Menschen weltweit immer frei entscheiden, wen sie heiraten.

□ stimmt □ stimmt nicht

c) Früher war es wichtig, dass beide Partner den gleichen Stand hatten.

□ stimmt □ stimmt nicht

d) Heiraten war im Mittelalter und in der Neuzeit auch eine wirtschaftliche Entscheidung der Familien.

□ stimmt □ stimmt nicht

Olympe Verlag

e) Die Kirche hatte früher großen Einfluss darauf, wer heiraten durfte.

□ stimmt □ stimmt nicht

30-33= du bist Geschichtsmeisterin/Geschichtsmeister

25-29 = du hast dir viel gemerkt

21-24 = du weißt schon einiges

17-20 = du solltest noch viel üben

< 16 = du solltest dir dieses Kapitel im Buch noch einmal durchlesen

LÖSUNGEN

Lösungen „Aufgaben für schlaue Köpfe“, Buch S. 31 - 43

K.3/S. 11/11

K.3/S. 11/2 1. Bild: Holzfahrrad

• Inhalt: Das Bild zeigt ein Fahrrad ganz aus Holz.

• Thema: Fortbewegung auf zwei Rädern.

• Zweck: Erfindung eines neuen Fahrzeugs.

K. 3/S. 12/3 +4

• Zusammenhang: Im Text steht, dass eine Stange fehlt. Das ist richtig.

• Gestaltung: Das Bild zeigt einfache Linien und große Räder.

2. Bild: Flügel-Anzug

• Inhalt: Ein Mensch trägt Flügel und möchte fliegen.

• Thema: Flugversuch wie ein Vogel.

• Zweck: Erfindung, um das Fliegen zu erforschen.

Verlag

• Zusammenhang: Der Text erklärt, dass diese Idee später wichtig wurde.

• Gestaltung: Das Bild zeigt viele dünne Linien für die Flügel.

3. Bild: Luftschraube / Helikopter-Modell

• Inhalt: Eine Art große Schraube, die sich drehen kann.

• Thema: Fliegen durch Drehung.

• Zweck: Erfindung eines Fluggeräts.

• Zusammenhang: Im Text steht, dass es sich selbst hochziehen soll.

• Gestaltung: Das Bild zeigt zwei gedrehte Flächen.

4. Bild: Fahrzeug mit Zahnrädern

• Inhalt: Ein Wagen mit Rädern und Zahnrädern.

• Thema: Bewegung mit Technik.

• Zweck: Erfindung eines lenkbaren Fahrzeugs.

• Zusammenhang: Im Text steht, dass sich die Räder unterschiedlich drehen.

• Gestaltung: Man sieht viele kleine Teile und Zahnräder.

1. Bild: Mona Lisa von Leonardo da Vinci: Q (Quelle) * Begründung: Dieses Gemälde stammt aus der Zeit der Renaissance. Es ist ein Originalwerk von Leonardo da Vinci und zeigt, wie damals gemalt wurde.

2. Bild: Parlamentsgebäude mit Pallas-Athene-Statue in Wien: D (Darstellung) * Begründung: Das Parlamentsgebäude ist zwar alt, aber das Foto zeigt es aus heutiger Sicht. Es ist also eine moderne Abbildung und keine Quelle aus der Entstehungszeit.

3. Text: Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (1948): Q (Quelle) * Begründung: Der Text stammt direkt aus dem Jahr 1948 und wurde von der UNO veröffentlicht. Er ist eine Quelle aus dieser Zeit, weil er das Originaldokument ist.

4. Text: Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte: D (Darstellung) * Begründung: Der Text beschreibt die Entstehung und den Inhalt der Menschenrechtserklärung in eigenen Worten. Er ist kein Originaltext von 1948, sondern ein nachträglicher Erklärtext, der informiert und zusammenfasst. Deshalb handelt es sich um eine Darstellung und nicht um eine Quelle.

5. Bild: Mehrfache bunte Mona Lisa von Andy Warhol: D (Darstellung) * Begründung: Dieses Bild wurde viele Jahre später von Andy Warhol gestaltet. Es zeigt die Mona Lisa in neuem Stil und ist keine Quelle aus der Renaissance, sondern eine künstlerische Darstellung.

6. Bild: Ruine des Parthenons in Athen: D (Darstellung) * Begründung: Der Tempel stammt aus der Antike, aber das Foto wurde heute gemacht. Es ist also eine Darstellung aus der heutigen Zeit.

LÖSUNGEN

Lösungen „Aufgaben für schlaue Köpfe“, Buch S. 31 - 43

K. 4/S. 18/1

A. Sichtbare Elemente auf dem Bild: Barett (Hut aus Samt) * Schaube (Überrock aus Pelz) * Dolch * Jacke mit langen Ärmeln * Strümpfe * Goldkette * Ringe * Ordenskette * Schnallenband am Knie

B. Symbole der Herrschaft: Schaube (edle Kleidung zeigt Reichtum und Macht) * Dolch (Waffe, Zeichen von Macht und Wehrhaftigkeit) * Goldkette und Ordenskette (zeigen Reichtum und Rang) * Ringe (zeigen Wohlstand und Status)

C. Eigenschaften des Herrschers: stolz * bestimmt * imposant

D. Wichtige Fragen zur Bildanalyse: 1) Lebten Künstler und dargestellte Person zur gleichen Zeit? * 2) An wen richtet sich das Bild? * 3) Wer könnte die Auftraggeberin oder der Auftraggeber gewesen sein? * 4) Was wurde mit der Darstellung bezweckt? * 5) Wofür wurde das Bild verwendet?

K. 4/S. 18/2 Quelle * Begründung: Dieses Gemälde wurde im Jahr 1537 vom zeitgenössischen Künstler Hans Holbein dem Jüngeren gemalt, der damals am Hof von Heinrich VIII. lebte und arbeitete. Das Bild wurde zu Lebzeiten des Königs erstellt und zeigt, wie er sich selbst darstellen wollte. Es ist also ein Original aus der Zeit des dargestellten Herrschers und somit eine Quelle.

K. 4/S. 19/4 Bedürfnisbefriedigung * Arbeitszeit * Freizeit * Verschwendung und Luxus

K. 5/S. 22/1 „Wie jämmerlich stehen nun die großen Städte […] verbrannt, zerfallen, zerstört.“ * „[…] sie haben sie verbrannt, zu Pferdeställen […] gemacht.“ * „In allen Dörfern sind die Häuser voll Leichname […] vom Hunger und von der Pest erwürgt.“ * „Man wandert bei zehn Meilen und siehet nicht einen Menschen.“

K. 5/S. 22/2 Marlene, das Bauernmädchen: „Ständig müssen meine Mutter und ich Hunger leiden!“ Söldner: „Ich kämpfe für jeden, der mir genügend bezahlt!“

Statthalter Martinitz: „Ich überlebte einen Sturz aus 17 Meter Höhe.“

Bürgermeister Guericke: „Da ist nichts als Morden, Brennen, Plündern und Peinigen gewesen!“ Gustav Adolf von Schweden: „Ich landete mit meinem Heer in Norddeutschland.“

Fürst Wallenstein: „Ich werde des Verrats bezichtigt.“

K. 8/S. 29/5 Vorschlag: Mar Galcerán ist die erste Abgeordnete mit Down-Syndrom in einem Regionalparlament in Spanien und vielleicht in ganz Europa. Sie hat schon 26 Jahre im öffentlichen Dienst gearbeitet und wurde 2023 gewählt. Ihr Ziel ist es, die Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderungen zu verbessern. Früher wurde sie in der Schule ausgegrenzt und schlecht behandelt, was sie sehr belastet hat. Sie sagt, dass es noch viel zu tun gibt, damit Menschen mit Behinderungen in Gesundheit, Bildung und Arbeit besser unterstützt werden.

K. 8/S. 29/6 1. „Damals habe ich gemerkt, dass ich anders behandelt wurde. In dieser Zeit hatte ich keine Freunde, sondern Klassenkameraden. Sie sahen mich anders, sie wandten sich von mir ab. Damals habe ich wirklich unter Ablehnung gelitten, und das ist eine Phase, die mich geprägt hat.“

2. „Es gibt noch viel zu tun. In der Gruppe der Menschen mit Behinderungen ist Behinderung ein Querschnittsthema, das sich auf Bereiche wie Gesundheit, Bildung und Beschäftigung auswirkt, und es gibt noch viel zu tun.“

K. 8/S. 29/7 Mögliche Lösung: Mar Galcerán zeigt durch ihre Wahl, dass Menschen mit Behinderungen genauso viel leisten können wie alle anderen. Ihre Arbeit beweist, dass sie eine Stimme im Parlament haben und mitentscheiden können.

Sie setzt sich dafür ein, dass Menschen mit Behinderungen nicht ausgeschlossen oder benachteiligt werden. Ihr Einsatz ist ein wichtiges Vorbild für andere Betroffene und ermutigt die Gesellschaft, offener und gerechter zu werden.

Olympe Verlag

Sie macht darauf aufmerksam, dass es noch viele Probleme gibt, zum Beispiel in der Schule, bei der Arbeit und im Gesundheitsbereich. Ihre Leistung hilft, diese Themen sichtbar zu machen und Veränderungen anzustoßen, damit alle Menschen die gleichen Rechte und Chancen haben.

LÖSUNGEN

Lösungen LehrerInnenheft, S. 13 - 24

AB 1 individuelle Lösung

AB 2 Richtige Antwort: Hinweis B – „Ich habe die Schokolade von Seeleuten, die mit einem großen Schiff aus Amerika zurückgekommen sind. Dort trinken die Menschen ein bitteres Getränk aus Kakaobohnen.“

Begründung: Schokolade stammt ursprünglich aus Mittel- und Südamerika. Schon die Maya und Azteken tranken ein bitteres Getränk aus Kakaobohnen. Europäische Seefahrer brachten den Kakao im 16. Jahrhundert nach Europa.

Darum sind die anderen Hinweise falsch:

AB 3

Hinweis A: Marco Polo war zwar in Asien, aber Kakao kommt nicht aus China, sondern aus Amerika.

Hinweis C: Die Römer kannten noch keine Schokolade, weil Kakao erst viele Jahrhunderte später entdeckt wurde.

Hinweis D: Kakaobohnen wachsen nicht am Mittelmeer, sondern in tropischen Ländern wie Mexiko oder Mittelamerika.

Verlag

AB 4 Als einer der ersten Menschen nutzte Galileo ein Fernrohr zur Himmelsbeobachtung. Er stellte fest, dass die Oberfläche des Mondes rau und uneben ist. Auch entdeckte er die vier größten Monde des Jupiters, die man heute noch die Galileischen Monde nennt. Zwischen 1610 und 1611 entdeckte er dunkle Flächen auf der Sonnenscheibe. Außerdem stellte Galileo Galilei fest, dass die Milchstraße aus unzähligen einzelnen Sternen besteht. Neben seinen vielen astronomischen Entdeckungen war Galileo auch sehr erfinderisch. Er zeichnete Skizzen von Geräten wie z. B. die Kombination von Kerze und Spiegel, um damit Licht durch das ganze Haus leiten zu können. Ebenso erfand er einen automatischen Tomatenpflücker, einen Taschenkamm, den man auch als Besteck verwenden konnte und einen Vorläufer unseres heutigen Kugelschreibers.

AB 5 individuelle Lösung

AB 6 1. individuelle Lösung

2. siehe Lehrbuch S. 14

3. Stammlande: Österreich * Schweiz * Slowenien * Italien (teilweise)

Burgundische Heirat: Niederlande * Belgien * Luxemburg * Frankreich (teilweise)

…Spanische Heirat: Spanien * Italien (teilweise)

Böhmisch-Ungarische Heirat: Ungarn (teilweise) * Slowakei * Tschechische Republik * Kroatien (teilweise)

AB 7 Die Liebe lehrt

Mich lieblich reden, Da Lieblichkeit

Mich lieben lehrte. Arm bin ich nicht

In deinen Armen, Umarmst du mich

Du süße Armut.

Wie reich bin ich

In deinem Reiche, Der Liebe Reichtum Reichst du mir.

O Lieblichkeit!

O reiche Armut! Umarme mich

In Liebesarmen.

LÖSUNGEN

Lösungen LehrerInnenheft, S. 13 - 24

Lernstandserhebung

1. links: Geozentrisches Weltbild – Die Sonne dreht sich um die Erde. rechts. Heliozentrisches Weltbild – Die Erde dreht sich um die Sonne.

2. Galileo Galilei * Und sie bewegt sich doch! * beschäftigt sich mit der Stern- und Himmelskunde * kirchliches Gericht

3. Gutenberg * bewegliche * Taschenuhr * China * Galileo Galilei * Mikroskop

4. Leonardo da Vinci * Michelangelo Buonarotti

5. Burgundische Heirat * Spanische Heirat * Böhmisch-Ungarische Heirat

6. Die katholische Kirche wollte mit der Gegenreformation ihre Macht sichern, indem sie die Menschen wieder stärker zum katholischen Glauben zurückführte und neue Klöster, Schulen und Orden gründete. Ein wichtiger Orden waren die Jesuiten, die viele Schulen gründeten und den katholischen Glauben durch Bildung und Mission verbreiteten.

7. Union: Niederlande * Schweden * Dänemark * Frankreich * englische Truppen Liga: Spanien * Bayern * kaiserliche Truppen * Truppen des Papstes

8. a) stimmt nicht * b) stimmt nicht * c) stimmt * d) stimmt * e) stimmt

Verlag

Arbeitsblatt 1 / KOPIERVORLAGE

Die Neuzeit bringt Veränderung

NAME: DATUM:

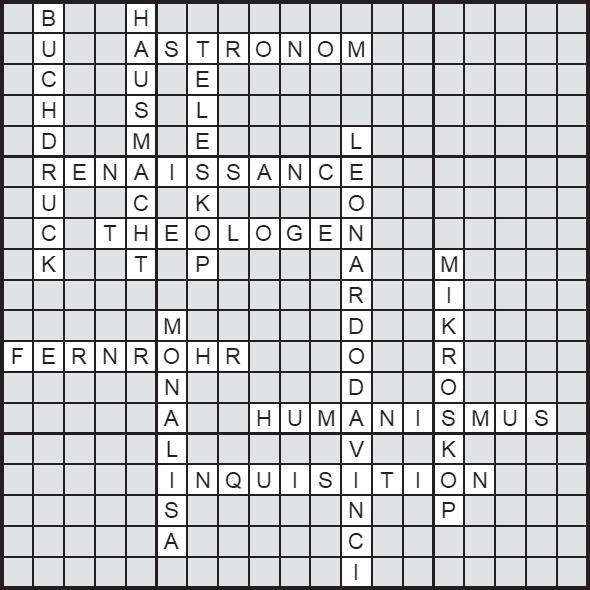

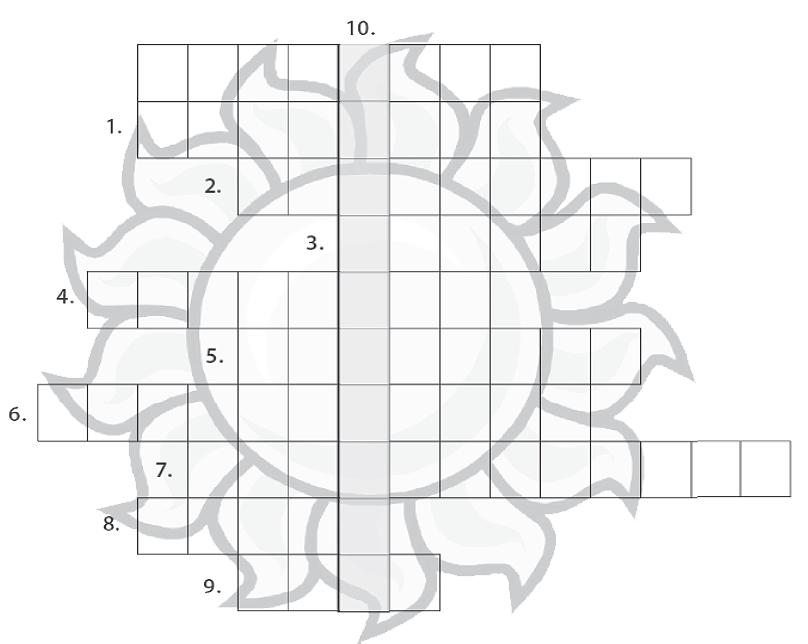

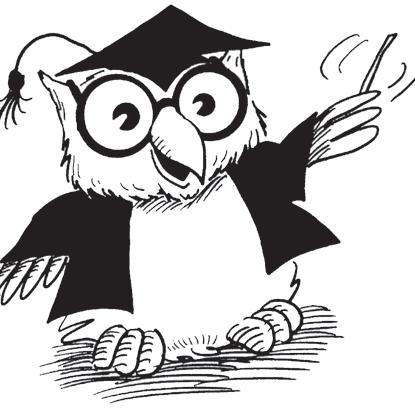

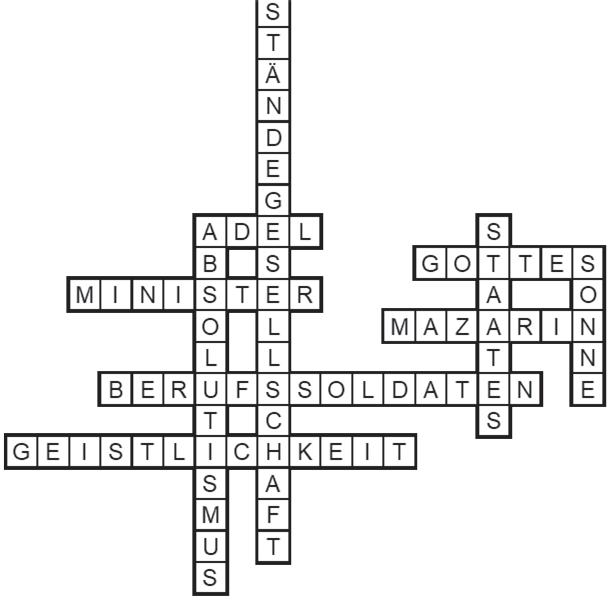

Löse dieses Rätsel!

Geld veränderte die Welt

senkrecht:

1. Handel mit weit entfernt liegenden Ländern oder Gebieten

Olympe Verlag

2. gesellschaftliche Gruppe im Mittelalter, zu der Ritter gehörten und die zwischen dem Adel und einfachen Bauern stand

3. in dieser Stadt lebten die Fugger

4. diese löste im Frühkapitalismus die Naturalwirtschaft ab

6. Vorteile, die nur eine bestimmte Personengruppe hat

waagrecht:

5. Gebiete, die jenseits des Meeres, des Ozeans liegen

7. Gesellschaftssystem im Mittelalter, bei dem der König Land an Adelige vergab

10. zu Fuß kämpfender Söldner

11. Wie nennt man das Wirtschaftssystem vor der Industrialisierung, bei dem Händler Materialien an Heimarbeiter gaben und die fertigen Produkte dann verkauften?

12. Bezahlung für die Vermittlung eines Kaufes oder Verkaufes

Arbeitsblatt 2 / KOPIERVORLAGE

Die Neuzeit bringt Veränderung

NAME: DATUM:

Der Sonnenkönig

1. FRANZÖSISCH FÜR ANFÄNGER! Französisch war zur Zeit des Absolutismus in vielen Ländern die Sprache der Vornehmen. Viele uns bekannte Wörter leiten sich von französischen Begriffen ab. Wähle die passenden Übersetzungen und schreibe die Buchstaben neben den französischen Begriff! Tipp: Verwende dein Wörterbuch und überprüfe dein Ergebnis anhand des Lösungswortes!

____ Taille ____ Perücke ____ Madame

____ Kavalier ____ Armee ____ Restaurant

____ Kompliment ____ Cousin ____ Salon

____ Visite ____ Kostüm ____ Etage

T. Schmeichelei * S. eleganter Wohnraum * A. Körpermitte * L. Heer * O. höflicher Mann * M. ärztlicher Hausbesuch * S. Stockwerk * I. Vetter * U. Essenslokal * B. künstliches Kopfhaar * S. Dame * U. Kleidung für Schauspielerinnen und Schauspieler

LÖSUNGSWORT:

Verlag

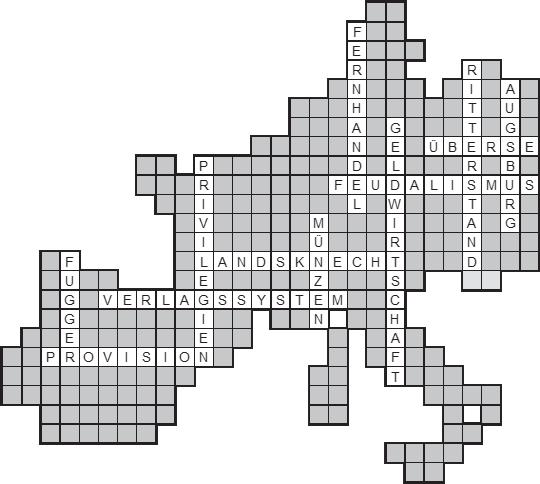

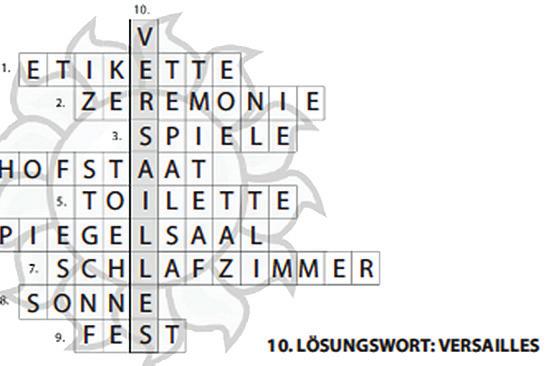

2. Du lebst am Hofe Ludwigs XIV. und musst dich natürlich zurechtfinden. Löse dieses Kreuzworträtsel mit allen wichtigen Begriffen!

1. Regeln, wie sich die Menschen am Hofe zu verhalten haben

2. feierliche, nach bestimmten Regeln ablaufende Handlung

3. eine Beschäftigung am Nachmittag

4. Adelige, die am Hofe Ludwigs XIV. lebten

5. Was fehlte im Schloss Versailles?

6. ein Element des barocken Baustils

7. gesellschaftlicher Mittelpunkt des Schlosses

8. Symbol des Königs

9. Was konnte mehrere Tage dauern?

Arbeitsblatt 3 / KOPIERVORLAGE

Die Neuzeit bringt Veränderung

NAME: DATUM:

Der Sonnenkönig

Im Schlosspark von Versailles gibt es Büsche mit wunderschönen Sternblüten. Du fliegst als Schmetterling von Blüte zu Blüte. Den Weg geben dir dabei die richtigen Antworten auf die Fragen vor. Zeichne mit einem Stift deinen Weg von Blüte zu Blüte ein. Wie lautet die richtige Antwort auf die letzte Frage? (ACHTUNG: Es gibt auch falsche Antworten!)

Wie kann der Grundgedanke des Absolutismus beschrieben werden?

• König von Volkes Gnaden!“

• Ludwig XIV.

Die Säulen der absoluten Macht waren:

• „Keiner kommt ihm gleich!“

• Mit 30 Jahren

In welchem Kunststil wurde Schloss Versailles erbaut?

Ein absoluter Herrscher sah sich als:

• Schlossadel

• Weil sie das vornehmste Zeichen darstellt.

Verlag

Mit welchem Alter übernahm Ludwig XIV. die Regierungsgeschäfte?

Die Inschrift auf Ludwigs Fahne heißt übersetzt:

• Ludwig XIII.

• Weil sie das hellste Zeichen darstellt.

• Hofadel

Letzte Antwort:

• Mit 22 Jahren

Warum wählte Ludwig die Sonne als Symbol?

• Barock

• Regierung, Beamte, Adel und Geistlichkeit.

• „Ein König, ein Gesetz, ein Glaube!“

Wer war das Vorbild für andere absolute Herrscher?

• „König von Gottes Gnaden!“

• Regierungschef

In Versailles lebten viele Adelige. Man nannte sie:

Das Volk nannte Ludwig XIV.:

• Finanzminister

• „Ein Staat, ein König, eine Regierung!“

• Sternenkönig

• Sonnenkönig

• Gotik

Jean-Baptiste Colbert war:

• „Keiner kommt ihm nahe!“

• Hof, Verwaltung, Kirche und Heer.

Arbeitsblatt 4 / KOPIERVORLAGE

Die Neuzeit bringt Veränderung

NAME: DATUM:

Sonnenkönigspiel - Anleitung

Würfelspiel für 2 – 4 Spielerinnen und Spieler.

Material:

1 Würfel, Spielfiguren und Fragenkärtchen

Spielverlauf:

• Kommt eine Spielerin oder ein Spieler auf ein Feld mit einer Sonne, so stellt ihr/ihm die nächste Spielerin oder der nächste Spieler die Frage des obersten Kärtchens.

• Ist die Antwort richtig, so darf die Spielerin oder der Spieler drei Felder vorziehen, ist sie falsch, muss sie/er drei Felder zurück.

• Kommt eine Spielerin oder ein Spieler auf ein Feld mit einem Ausrufungszeichen, muss sie/er dem Pfeil folgen.

• Landet eine Spielerin oder ein Spieler auf einem Stoppfeld, so muss sie/er einmal aussetzen.

• Sonnenkarten sind Aktionskarten

• Siegerin oder Sieger ist, wer als Erste/Erster das Ziel überschreitet.

Frage- und Antwortkarten / KOPIERVORLAGE

Die Neuzeit bringt Veränderung

NAME: DATUM:

Was heißt Absolutismus?

Welches Schoss ließ Ludwig XIV. erbauen?

Wie hieß der Finanzminister Ludwigs XIV.?

Welche Religion war in Frankreich Staatsreligion?

Was ist ein stehendes Heer? Was sind Memoiren

Was sind Manufakturen?

In welchem Baustil wurde Schloss Schönbrunn erbaut?

Wer schrieb von der Arbeitsteilung?

Welcher Raum war der Mittelpunkt des Schlosses Versailles?

In welchem Baustil wurde Versailles erbaut? Was ist Etikette?

Was ist eine Zeremonie?

Wer gehörte zum 3. Stand?

Welches Symbol wählte Ludwig XIV.?

Wer gehörte zum 2. Stand?

Wen setzte Ludwig zur Verwaltung seines Staates ein?

Wie hieß das von Colbert eingeführte Wirtschaftssystem?

Wer gehörte zum 1. Stand?

Was waren die Säulen der absoluten Macht? Was sind Zölle?

Frage- und Antwortkarten / KOPIERVORLAGE

Die Neuzeit bringt Veränderung

NAME: DATUM:

Katholische Religion Jean Baptiste Colbert

Du warst Gast auf einem rauschenden Fest - zur Erholung eine Runde aussetzen

Aufzeichnungen

über das eigene Leben

Genaue Regeln, wie man sich am Königshof verhält Barock

Du verlierst dein ganzes Geld beim Kartenspiel3 Felder zurück

Merkantilismus

Mache einen Hofknicks vor deinen Spielpartnerinnen und Spielpartnern

Unumschränkte Herrschaft einer oder eines Einzelen

Verlag

feierliche, nach bestimmten Regeln ablaufende Handlung

Im Theater bist du eingeschlafen1 Runde aussetzen

Geistlichkeit Beamte

Abgaben für Waren an der Greze

Hof, Verwaltung, Kirche, Heer

Berufssoldaten, die dem König auch im Frieden dienen Versailles

Großbetriebe, wo in Handarbeit gearbeitet wird

Du darfst mit dem König auf die Jagd2 Felder vor

Das Schlafzimmer Barock

Sonne Adam Smith

Du musst dem König ein Lied vorsingen!

Bürger, Bauern, Lohnarbeiter

Adel

Du must allen Damen die Hand küssen!

Lernstandserhebung

Die Neuzeit bringt Veränderung

NAME: DATUM:

1. Nenne zwei Beispiele für neue Berufe oder Tätigkeiten, die im Frühkapitalismus entstanden sind! 2/

2. Warum war der Seehandel im Frühkapitalismus so wichtig für die Kaufleute? 2/

3. Wer ist das? 6/

Wie hieß dieser König?

Welches Land regierte er?

Wann lebte er?

Welches Schloss baute er?

Was war sein Symbol?

Wie nannte ihn das Volk?

4. Was stimmt hier nicht? Streiche durch und schreibe das richtige Wort darüber! 3/

Der König war zugleich Gesetzgeber, militärischer Oberbefehlshaber und Kardinal. Ludwig XIV. war König von Volkes Gnaden. Der König, seine Familie und viele Bürger lebten in prachtvollen Schlössern.

5. Vervollständige folgende Aussagen. Die Wörter im Kästchen helfen dir. 4/ Der Staat

Kleiner als Gott -

Keiner kommt

Olympe Verlag

Wer als Untertan geboren ist, hat

als * ich * gleich * hat * der * Erdball * zu * gehorchen * ihm * bin * aber * größer * willenlos

Lernstandserhebung

Die Neuzeit bringt Veränderung

NAME: DATUM:

6. Nenne die vier Säulen der absoluten Macht: 4/

7. Setze die Sätze fort, indem du die richtige Antwort ankreuzt! 4/

a) Geistliche und Adelige waren von der Steuer befreit wahlberechtigt arm.

b) Viele Adelige lebten … in kleinen Häusern in den Städten am Hofe des Königs.

c) Der Adel war der 1. Stand 2. Stand 3. Stand.

d) Die Mehrheit der Bevölkerung waren … Adelige Bauern Handwerker.

8. Ordne zu, indem du die Zahlen richtig einsetzt! 7/

1 Jean-Baptiste Colbert

2 Merkantilismus

3 Manufaktur

4 Zölle

5 Absolutismus

6 Fugger

7 Arbeitsteilung

Olympe Verlag

Großbetrieb, in dem Waren in Handarbeit hergestellt werden

Abgaben, die beim Transport von Waren über Staatsgrenzen eingehoben werden

Staatsform, bei der der König alles bestimmt

Wirtschaftssystem im Absolutismus

Finanzminister Ludwigs XIV.

Bekannteste Handelsfamilie im Frühkapitalismus

Jeder Arbeiter macht nur einen Teil eines Werkstückes.

29-32= du bist Geschichtsmeisterin/Geschichtsmeister

25-28 = du hast dir viel gemerkt

20-24 = du weißt schon einiges

16-19 = du solltest noch viel üben

< 16 = du solltest dir diese Kapitel im Buch noch einmal durchlesen

LÖSUNGEN

Lösungen „Aufgaben für schlaue Köpfe“, Buch S. 31 - 44

K 1/S. 32/2

mögliche Lösung: 1. Schritt: Beide Texte erzählen über historische Ereignisse und Personen, ohne selbst Zeitzeugen zu sein. * Sie verwenden Fachbegriffe wie „Handelshaus“, „Faktoreien“, „Monopol“, „Verlagswesen“, „Schürfrechte“. * Sie beschreiben Zusammenhänge und Entwicklungen über einen längeren Zeitraum. * Beide nennen Quellenangaben mit Autor, Titel und Jahr. * Beide erklären die Bedeutung der Fugger im Handel, in der Politik und für die Wirtschaft.

2. Schritt:

Merkmale

Ziel

Lexikontext

Schulbuchtext

Kurze, sachliche Faktenübersicht Verständliche Erzählung mit Zusammenhängen

Sprache Fachlich, nüchtern, dicht Anschaulich, einfacher zu verstehen

Schwerpunkt

Betonung auf Daten, Ereignissen, wirtschaftlichem Einfluss

Leserinnen und Leser Eher für Erwachsene / Fachpublikum

3. Schritt:

Betonung auf Familiengeschichte, persönlichem Werdegang

Für Schülerinnen und Schüler / Jugendliche

Formulierungen „Faktoreien, Agenturen, Reichspolitik“ „silberne Fäden“, „aufwändiges Leben“, „Reichtum und Ansehen“

Lexikontext: Die Fugger werden als wirtschaftlich mächtig und politisch einflussreich dargestellt. * Sie nutzten ihre finanzielle Macht, um Politik zu beeinflussen (z.B. durch die Wahl von Karl V.). Schulbuchtext: Die Fugger werden als erfolgreiche Kaufleute, aber auch als Profiteure der Geldnot der Herrscher gezeigt. * Sie profitierten von Luxuswünschen und Kriegen der Fürsten und sicherten sich Minenrechte als Gegenleistung.

K.1/S. 32/4 mögliche Lösung: Lexikontext: Betonung der wirtschaftlichen Weltgeltung und des Einflusses auf höchste politische Entscheidungen (z.B. Kaiserwahl).

Schulbuchtext: Betonung der gegenseitigen Abhängigkeit von Wirtschaft und Politik sowie der Rolle der Fugger als Kreditgeber für verschuldete Herrscher.

K. 1/S. 32/5 mögliche Lösung:

Erzählstruktur

Einstieg

Lexikon-Darstellung

Sachlich, kurz und faktenorientiert, typische Lexikon-Form

Startet mit der Familiengeschichte ab Jakob I. († 1469)

Schwerpunkt Wirtschaft Fokus auf Welthandel, Kupfermonopol, Überseehandel, Ablasshandel

Schwerpunkt Politik Konzentriert auf Finanzierung von Maximilian I. und Karl V.

Persönliche Ebene (z.B. Ausbildung, Familie)

Sprachstil

Olympe Verlag

Wenig persönliche Details, eher wirtschaftliche und politische Machtstellung

Knappe, dichte Fachsprache, viele Fachbegriffe und Aufzählungen

Schulbuch-Darstellung

Erzählend und bildhaft, personenbezogen, für Schülerinnen und Schüler leichter nachvollziehbar

Erzählt vom Weber Hans Fugger (1367) als Ursprung des Aufstiegs

Schwerpunkt auf Handel mit Textilien, Metallen, Gewürzen und Schürfrechten als Sicherheiten

Betonung der Abhängigkeit der Fürsten vom Geld der Fugger und des luxuriösen Lebensstils der Herrscher

Mehr persönliche Erzählung über Ausbildung in Italien, Firmenübernahme und familiären Aufstieg

Anschauliche Sprache, Bilder wie „silberne Fäden“, alltagsnahe Formulierungen

Zielpublikum

Wissensvermittlung für Fachpublikum oder Erwachsene

Verständliche Einführung für Schülerinnen und Schüler mit Fokus auf Motivation und Nachvollziehbarkeit

LÖSUNGEN

Lösungen „Aufgaben für schlaue Köpfe“, Buch S. 31 - 44

K. 4/S. 38/1

K. 4/S. 38/2 Lohnarbeiter: Wir leben in der Stadt und werden ausgebeutet. * Bauern: Wir liefern alle Nahrungsmittel und haben trotzdem Hunger. * Bürger: Wir sind gebildet, haben im Staat aber keine Macht. * Geistlichkeit: Wir sind die Vertreter der einzigen Religion im Staat. * Hofadel: Wir leben im Schloss des Königs und haben alles im Überfluss. * König: Der Staat bin ich!

Verlag

K. 4/S. 39/4 mögliche Lösung: Der französische Schriftsteller Montesquieu beschreibt 1717, wie wechselhaft und launenhaft die Pariser Mode ist. Die Menschen vergessen schnell, was gerade in Mode war, und wissen nicht, was sie als Nächstes tragen sollen. Besonders aufwendig und teuer sei es für einen Mann, wenn seine Frau immer das Neueste tragen will. Es wäre sinnlos, die Mode genau zu beschreiben, da sie sich ohnehin ständig ändere.

Montesquieu vergleicht die schnellen Modewechsel mit den Verhaltensweisen der Menschen. Auch die Sitten und Gebräuche ändern sich oft – vor allem abhängig vom König. Dessen Charakter beeinflusst den Hof, der Hof beeinflusst die Stadt, und die Stadt beeinflusst schließlich das ganze Land. Am Ende passen sich alle der Art des Herrschers an.

K. 4/S. 39/5 mögliche Lösung: Montesquieu stellt die Beziehung zwischen dem König und seinem Land als eine Art Kettenreaktion dar.

• Zuerst beeinflusst der König mit seinem Verhalten und seinem Charakter den Hof (also den Kreis von Adeligen und Höflingen um ihn herum).

• Der Hof übernimmt die Art und Weise des Königs und gibt diese an die Stadt, besonders an die feine Gesellschaft in der Hauptstadt, weiter.

• Schließlich verbreitet sich das Verhalten von der Stadt aus in die ganzen Provinzen des Landes. Montesquieu meint, dass die ganze Gesellschaft dem König nacheifert, also seinen Stil, seine Einstellungen und sogar seine Sitten übernimmt. Der Herrscher gibt also den Ton für das ganze Land an – egal, ob dieser Ton ernsthaft, oberflächlich, streng oder verspielt ist.

K. 4/S. 39/6 mögliche Lösung: Der Text von Montesquieu könnte vom König wahrscheinlich eher als gutgemeinte Kritik aufgenommen worden sein, da Montesquieu sehr beobachtend und beschreibend, aber nicht direkt anklagend oder beleidigend schreibt.

Er macht sich eher über die launische Mode und die Anpassungsbereitschaft der Gesellschaft lustig, als den König offen zu beschuldigen. Allerdings deutet er klar an, dass der König sehr großen Einfluss auf das Verhalten des ganzen Landes hat. Damit zeigt er indirekt, wie mächtig und bestimmend der Monarch ist – genau das ist das Prinzip des Absolutismus:

• Der König steht über allen.

• Sein Verhalten und Wille bestimmen das Leben aller Menschen im Staat. Die Quelle passt genau zum System des Absolutismus, weil Montesquieu aufzeigt, wie sich alle nach dem König richten. Er beschreibt damit, wie das Volk abhängig von der Person des Herrschers ist – typisch für den Absolutismus, wo der König als „Sonnenkönig“ oder „Staat in Person“ gesehen wird.

LÖSUNGEN

Lösungen „Aufgaben für schlaue Köpfe“, Buch S. 31 - 44

K. 4/S. 40/7 von links nach rechts: Hofdame * Bäuerin * Bürgerin

K. 4/S. 40/8 mögliche Lösung: Aufwändige Stoffe und Verzierungen: Mehrere Lagen feiner, kostbarer Stoffe wie Samt und Seide. Reiche Verzierung mit Stickereien und Borten. * Unpraktische, übertriebene Kleiderformen: Sehr breiter, ausgestellter Rock mit starren Formen. Langes Kleid, das von Dienern hinterhergetragen werden muss. * Hervorgehobene Körperhaltung und Machtdemonstration: Elegante Haltung mit aufrechtem Rücken und Spazierstock. Die Kleidung zwingt zu einer langsamen, stolzen Bewegung. * Aufwändige Frisur und Accessoires. Hochtoupierte, verzierte Frisur mit Schmuck. Zusätzliche Accessoires wie Spazierstock, Fächer oder Handschuhe.

K. 4/S. 40/9

Mögliche Lösung: Die Mode am Hof war viel mehr als nur Kleidung. Sie zeigte Reichtum, Macht und Rang. Nur Adelige konnten sich so aufwendig und teuer kleiden – das einfache Volk hatte dafür weder Geld noch Anlass.

Die Mode war bewusst unpraktisch:

• Die weiten Kleider, hohen Frisuren und aufwendigen Accessoires erschwerten bewusst die Bewegung.

• Wer so gekleidet war, brauchte Personal, das beim Ankleiden half oder das Kleid hinterhertrug.

• Damit zeigte man: „Ich bin reich und wichtig – ich brauche nicht zu arbeiten.“

• Am Hof von Versailles unter König Ludwig XIV. wurde Mode zu einem Mittel der Kontrolle:

• Wer modern und modisch sein wollte, musste nach Versailles kommen und sich dort zeigen.

• So band der König die Adligen an seinen Hof und verhinderte, dass sie zu Hause Macht ausbauten.

• Mode wurde zum politischen Werkzeug, um Rang und Abhängigkeit sichtbar zu machen.

Verlag

K. 5/S. 43/1 mögliche Lösung: Im Merkantilismus wollte der Staat, dass das Land möglichst viel selbst herstellt und dabei wenig Geld ausgibt. Dafür gab es mehrere Maßnahmen, um die Produktionskosten niedrig zu halten:

1. Günstige Rohstoffe: Der Staat sorgte dafür, dass Rohstoffe billig eingekauft oder aus den Kolonien geliefert wurden.

2. Staatliche Unterstützung: Manche wichtigen Betriebe bekamen Geld vom Staat, damit sie gut und günstig produzieren konnten.

3. Niedrige Löhne: Die Arbeiterinnen und Arbeiter sollten wenig Lohn bekommen, damit die Produkte im Land billig hergestellt werden konnten.

4. Zölle auf fertige Waren: Ausländische Fertigprodukte wurden mit Zöllen verteuert, damit die Menschen heimische Produkte kauften.

5. Verbesserung der Arbeitsorganisation: In Manufakturen wurden viele Arbeiter in großen Werkstätten beschäftigt. Jeder machte nur einen kleinen Schritt, damit schnell und günstig produziert werden konnte.

K. 5/S. 43/2 mögliche Lösung: Die Maßnahmen des Merkantilismus hatten folgende Auswirkungen:

1. Auf die Arbeitsbedingungen: Die Arbeit war oft eintönig und streng organisiert. * Die Menschen mussten immer denselben Handgriff ausführen. * Es gab wenig Schutz und harte Arbeitszeiten in den großen Werkstätten (Manufakturen).

2. Auf die Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter: Die Löhne blieben sehr niedrig, weil die Herrscher wollten, dass die Produkte billig hergestellt wurden. * Viele Arbeiterinnen und Arbeiter lebten trotz harter Arbeit in Armut.

3. Auf die Qualität der Produkte: Die Produkte sollten schnell und billig hergestellt werden.

* Dadurch war die Qualität oft schlechter, als wenn ein Handwerker ein Einzelstück sorgfältig hergestellt hätte.

LÖSUNGEN

Lösungen LehrerInnenheft, S. 29 - 36

AB 1

AB 2

1. Taille: Körpermitte * Perücke: künstliches Kopfhaar * Madame: Dame * Kavalier: höflicher Mann * Armee: Heer * Restaurant: Gasthaus * Kompliment: Schmeichelei * Cousin: Vetter * Salon: eleganter Wohnraum * Visite: ärztlicher Hausbesuch * Kostüm: Kleidung für Schauspieler * Etage: Stockwerk

Lösungswort: ABSOLUTISMUS

AB 3 letzte Antwort: „Ein König, ein Gesetz, ein Glaube!“ Lernstandserhebung

1. Fabrikarbeiterin/Fabrikarbeiter * Unternehmer * Geldwechsler * Händler im Fernhandel * Seeleute * Bergarbeiter * Fuhrunternehmer * Verlagsbuchhändler

2. mögliche Lösung: Weil der Seehandel den Zugang zu begehrten und teuren Waren aus fernen Ländern ermöglichte, zum Beispiel: Gewürze, Tee, Kaffee, Kakao, Zucker, Baumwolle, Seide, Farbstoffe, Gold, Silber, Edelhölzer. Diese Waren konnten in Europa mit großem Gewinn verkauft werden. Außerdem war es möglich, große Mengen auf einmal zu transportieren, was den Fernhandel lohnender machte als den Handel zu Land. Seehäfen wie Amsterdam, London, Lissabon oder Venedig wurden zu mächtigen Handelszentren. Kaufleute verdienten dort am Warentransport, dem Weiterverkauf und an Handelsgesellschaften, die ganze Flotten finanzierten.

3. Ludwig XIV. * Frankreich * 17./18.Jhdt. * Schloss Versailles * die Sonne * Sonnenkönig

Olympe Verlag

4. Der König war zugleich Gesetzgeber, militärischer Oberbefehlshaber und Richter. Ludwig XIV. war König von Gottes Gnaden. Der König, seine Familie und viele Adelige lebten in prachtvollen Schlössern.

5. Der Staat bin ich * Kleiner als Gott – aber größer als der Erdball * Keiner kommt ihm gleich * Wer als Untertan geboren ist, hat willenlos zu gehorchen.

6. Hof, Verwaltung, Kirche, Heer

7. 2. Stand * am Hof des Königs * von der Steuer befreit * Bauern * gebildet

8. Jean-Baptiste Colbert – Finanzminister Ludwig XIV. * Merkantilismus – Wirtschaftssystem im Absolutismus * Manufaktur - Großbetrieb, in dem Waren in Handarbeit hergestellt werden * Zölle - Abgaben, die beim Transport von Waren über Staatsgrenzen eingehoben werden * Arbeitsteilung - jeder Arbeiter macht nur einen Teil eines Werkstücks * Export – Waren werden ins Ausland verkauft

Arbeitsblatt 1 / KOPIERVORLAGE

Revolutionen, Widerstand, Reformen

NAME: DATUM:

Berühmte Aufklärer

Erstelle für diese drei berühmten Aufklärer kurze Steckbriefe in deinem Heft! Vergleiche ihre Lebensbedingungen:

Jean-JacquesRousseau

JeanJacques Rousseau wurde am 18. Juni 1712 in Genf als Sohn eines Uhrmachers geboren. Seine Mutter starb kurz nach seiner Geburt. Rousseau wurde vom Vater und einer Tante aufgezogen. Mit zehn Jahren kam er als Pflegekind zu verschiedenen Verwandten. Er hatte eine schwere und unglückliche Kindheit. 1728 wurde er Privatsekretär von Madame Louise de Waren, einer wohlhabenden Dame. Sie hatte als mütterliche Freundin großen Einfluss auf sein Leben und seine Bildung. Später lebte Rousseau häufig in Paris. Mit seiner Lebensgefährtin hatte er fünf Kinder, die er alle gleich nach der Geburt ins Waisenhaus brachte, weil er, wie er sich entschuldigte, zu arm sei, um Kinder aufzuziehen. Rousseau galt als sehr belesen, interessierte sich für Musik und reiste viel. Er arbeitete als Lehrer, Schreiber und Sekretär. Obwohl Rousseau nie eine richtige schulische Ausbildung erhalten hatte, versuchte er sich als Schriftsteller und Komponist. Nach anfänglichen Misserfolgen gewann er 1750 für sein Werk „Abhandlung über die Wissenschaften und die Künste“ einen Preis und wurde in ganz Europa bekannt. 1762 erschien sein Bildungsroman „Emile, oder über die Erziehung“, in dem er dafür eintrat, Kinder und Jugendliche freier und toleranter zu erziehen. Nach seiner Ansicht waren alle Menschen „von Natur aus gut“. In seinem Hauptwerk „Vom Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechts“ trat er gegen den absolutistischen Staat auf und lieferte damit die geistigen Grundlagen für die Französische Revolution. Jean-Jacques Rousseau starb am 2. Juli 1778.

Immanuel Kant wurde am 22. April 1724 als viertes von zehn Kindern einer Handwerksfamilie in Königsberg (Ostpreußen) geboren. Nach seiner Schulzeit studierte er Naturwissenschaften, Mathematik, Philosophie, Theologie und klassische lateinische Literatur. Um zum Lebensunterhalt der Familie beizutragen, arbeitete er nebenbei als Hauslehrer. Kant lebte nur für die Wissenschaft. Er war nie verheiratet und er kam nie weit aus Königsberg hinaus. Nach seinem Studium hielt er Vorlesungen an der Universität in Königsberg. Mit seinen beiden Hauptwerken „Kritik der reinen Vernunft“ und „Kritik der praktischen Vernunft“ wurde er in ganz Europa bekannt, obwohl seine Bücher nur schwer verständlich waren. Er bezeichnete die Aufklärung als den „Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit“.

Kant schuf den Begriff des „Kategorischen Imperativ“: „Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.“ (Handle so, dass deine Taten mit den Gesetzen übereinstimmen.)

Kant starb am 12. Februar 1804 in Königsberg.