MEINE ZUKUNFT

Bildungs- und Berufsor ientierung für alle LEHRERHEFT

Eva Schreiner, Christian Sevcik, Oliver Bruckner

Eva Schreiner, Christian Sevcik, Oliver Bruckner

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,

die Berufswahl ist eine der wichtigsten Entscheidungen im Leben junger Menschen. Die richtige Orientierung und fundierte Informationen sind dabei entscheidend, um Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf ihren Bildungs- und Berufsweg vorzubereiten.

Das vorliegende Begleitheft dient Ihnen als Unterstützung bei der Umsetzung des Unterrichts im Fach Bildungs- und Berufsorientierung. Es enthält methodisch-didaktische Anregungen, weiterführende Informationen und praxisnahe Unterrichtsideen, die Ihnen helfen, Ihre Schülerinnen und Schüler individuell zu begleiten.

Neben der Vermittlung von Fakten zu Bildungswegen, Berufsfeldern und Bewerbungskompetenzen steht vor allem die persönliche Auseinandersetzung mit Interessen, Stärken und Zielen im Mittelpunkt. Die Materialien bieten zahlreiche Möglichkeiten zur Reflexion, Diskussion und praktischen Erprobung, um die Jugendlichen aktiv in ihren Orientierungsprozess einzubeziehen.

Weiters finden Sie im vorliegenden Lehrerheft folgende Bausteine:

• eine Jahresplanung

• eine Fülle von 1:1 kopierbaren Arbeitsblättern inklusive den dazugehörigen Lösungen

• Lösungen für alle „Nun geht‘s los –Aufgaben für schlaue Köpfe“ aus dem Hauptbuch

All dieses Zusatzmaterial ist in der Praxis erprobt und soll Ihnen die Unterrichtsplanung erleichtern! Und nun: Viel Spaß mit Ihrem neuen Buch für Bildungs- und Berufsorientierung!

Das Autor:innenteam

JAHRESPLANUNG „BILDUNGSUND BERUFSORIENTIERUNG FÜR ALLE“, 3. Klasse *

1. … und wenn ich groß bin, werde ich

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

2. Für welchen Beruf soll ich mich entscheiden?

September … sich mit ihren eigenen Berufswünschen auseinandersetzen und reflektieren, wie sich diese im Laufe der Zeit verändern können.

… erkennen, dass Berufswünsche von persönlichen Interessen, Fähigkeiten und äußeren Umständen beeinflusst werden.

LEHRERBUCHKAPITEL

3. Schlüsselkompetenzen

… den Zusammenhang zwischen schulischer Ausbildung und späteren Berufsmöglichkeiten verstehen.

… die Bedeutung von Bildungsund Berufsorientierung für ihre Zukunft erkennen. … durch die Auseinandersetzung mit den Biografien anderer Jugendlicher erkennen, dass es unterschiedliche Wege zur beruflichen Selbstverwirklichung gibt. … eine persönliche Zukunftsvision formulieren und diese schriftlich festhalten.

… ihre eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten erkennen und reflektieren.

… den Unterschied zwischen Fähigkeiten und Fertigkeiten erklären.

… ihre persönlichen Stärken und Schwächen analysieren.

… ihre Interessen identifizieren und mit möglichen Berufsfeldern in V erbindung bringen.

… erkennen, dass Interessen und Fähigkeiten nicht immer übereinstimmen, aber beide eine Rolle bei der Berufswahl spielen.

… erste Überlegungen zu ihrem möglichen Berufsfeld anstellen.

… durch Reflexion ihrer Talente und Interessen gezielt nach passenden Berufsbildern suchen.

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

Oktober … den Begriff Schlüsselkompetenzen definieren und ihre Bedeutung für die persönliche und berufliche Entwicklung erkennen. … die acht vom Europäischen Rat empfohlenen Schlüsselkompetenzen benennen und erklären. … erkennen, dass Schlüsselkompetenzen aus einer Kombination von Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen bestehen. … analysieren, wie Schlüsselkompetenzen miteinander verknüpft sind und sich gegenseitig beeinflussen. … verschiedene Methoden zur Selbsteinschätzung ihrer eigenen Schlüsselkompetenzen anwenden. … reflektieren, in welchen Bereichen sie bereits über ausgeprägte Schlüsselkompetenzen verfügen und in welchen sie sich noch verbessern können. … recherchieren, wie bestimmte Schlüsselkompetenzen in Schule, Alltag und Beruf gefördert werden können.

* (Diese Jahresplanung können Sie für Ihre individuelle Planung als Word-Dokument auf unserer Homepage downloaden.)

LEHRERBUCHKAPITEL

M1: Textverarbeitungsprogramme nutzen

M2: Diagramme lesen, interpretieren und analysieren 4. Hard Skills und Soft Skills JAHRESPLANUNG

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

Oktober … erkennen, welche Schlüsselkompetenzen für ihre individuellen beruflichen Ziele besonders wichtig sind. … mit Hilfe der Methode M1 ein Textverarbeitungsprogramm nutzen. … mit Hilfe der Methode M2 Diagramme lesen, interpretieren und analysieren.

… erklären, was Hard Skills und Soft Skills sind. … die wichtigsten Hard Skills und Soft Skills benennen. … ihre persönlichen Stärken und Schwächen identifizieren und mit den Anforderungen bestimmter Berufe vergleichen. … verstehen, warum Soft Skills in der heutigen Arbeitswelt immer wichtiger werden. … erklären, wie Hard Skills in der Schule und im Berufsleben überprüft und gemessen werden. … erkennen, dass Soft Skills und Hard Skills sich nicht gegenseitig ersetzen, sondern ergänzen. … Beispiele für Situationen im Berufsalltag nennen, in denen Soft Skills eine wichtige Rolle spielen.

… sich mit ihrer eigenen Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit auseinandersetzen.

… sich mit der Fremdwahrnehmung durch andere auseinandersetzen und Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede zur Selbstwahrnehmung reflektieren.

… einen persönlichen Steckbrief erstellen, in dem sie ihre Interessen, Stärken, Werte und beruflichen Vorstellungen festhalten.

… Berufe analysieren und ihre persönlichen Präferenzen begründen (z. B. Berufswünsche und Berufe, die sie nicht ergreifen möchten).

… ihre beruflichen Wünsche priorisieren und begründen, welche Aspekte eines Berufs ihnen besonders wichtig sind.

… sich mit der eigenen familiären Berufsbiografie auseinandersetzen und die Berufswahl ihrer Eltern und Großeltern reflektieren.

… den Einfluss von Eltern, Freunden und der Umwelt auf ihre Berufswahl reflektieren.

… verschiedene Berufe in Bezug auf Arbeitszeit, Tätigkeiten, Gehalt und Entwicklungsmöglichkeiten vergleichen.

… die Relevanz von Schlüsselkompetenzen für eine lebenslange Lernund Berufsentwicklung verstehen.

… ihre eigenen Soft Skills definieren und schwächer ausgeprägte Soft Skills trainieren.

… sich mit ihren Hard Skills auseinandersetzen und überprüfen, in welchen sie gut sind und an welchen sie noch arbeiten müssen.

… mit Hilfe von Übungen und Spielen ihre Skills verbessern.

… durch Recherche, Diskussion und praktische Übungen ihre beruflichen Schlüsselkompetenzen weiterentwickeln.

… eine Zusammenfassung ihrer Interessen, Fähigkeiten und beruflichen Wünsche erstellen.

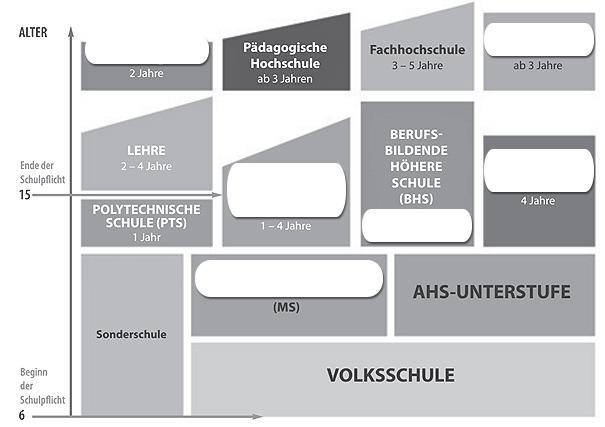

VIELE WEGE FÜHREN ZUM ZIEL –AUSBILDUNGSMÖGLICHKEITEN

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

5. Das österreichische Schulund Bildungswesen

November … das österreichische Schulund Bildungswesen beschreiben und dessen Struktur erklären. … die verschiedenen Bildungswege nach der Volksschule benennen und deren Unterschiede verstehen. … die Möglichkeiten nach der 9. Schulstufe aufzählen und reflektieren, welche davon für sie in Frage kommen. … den Zweck und die Aufgaben der Polytechnischen Schule (PTS) erklären. … erkennen, dass die PTS eine Vorbereitung auf das Berufsleben bietet. … reflektieren, welche Bildungsund Ausbildungswege zu ihren persönlichen Interessen und Fähigkeiten passen. … Vorund Nachteile verschiedener Bildungswege analysieren. … erklären, welche Fächer und praktischen Angebote an der PTS unterrichtet werden. … sich über ihre weiteren schulischen oder beruflichen Möglichkeiten informieren.

6. Eine Lehre absolvieren

… die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für eine Lehrausbildung in Österreich erklären.

… die Dauer und Struktur verschiedener Lehrberufe in Österreich beschreiben.

… den Begriff Lehrvertrag definieren und dessen wichtigste Bestandteile benennen.

… die Rechte und Pflichten eines Lehrlings im Rahmen des Berufsbildungsgesetzes erklären.

… das duale Ausbildungssystem verstehen und dessen Vorteile analysieren.

… sich über verschiedene Lehrberufe informieren und deren Anforderungen recherchieren.

… erkennen, dass eine Lehre mit Matura zusätzliche Möglichkeiten für ihre berufliche Zukunft bietet. … erklären, welche Weiterbildungsmöglichkeiten nach einer Lehre bestehen (z. B. Werkmeisterprüfung, Meisterprüfung, Unternehmerprüfung).

… sich mit der Bedeutung der Lehrabschlussprüfung (LAP) auseinandersetzen und deren Ablauf erklären.

… Vorund Nachteile einer Doppellehre analysieren.

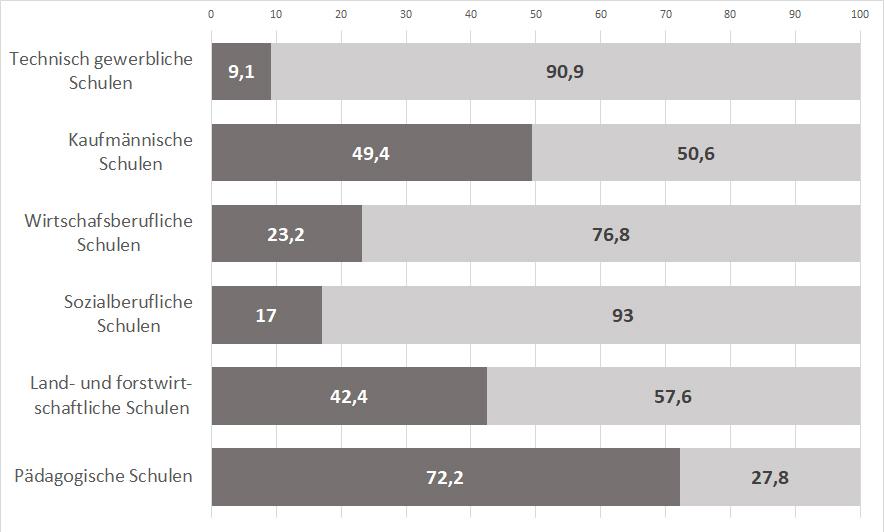

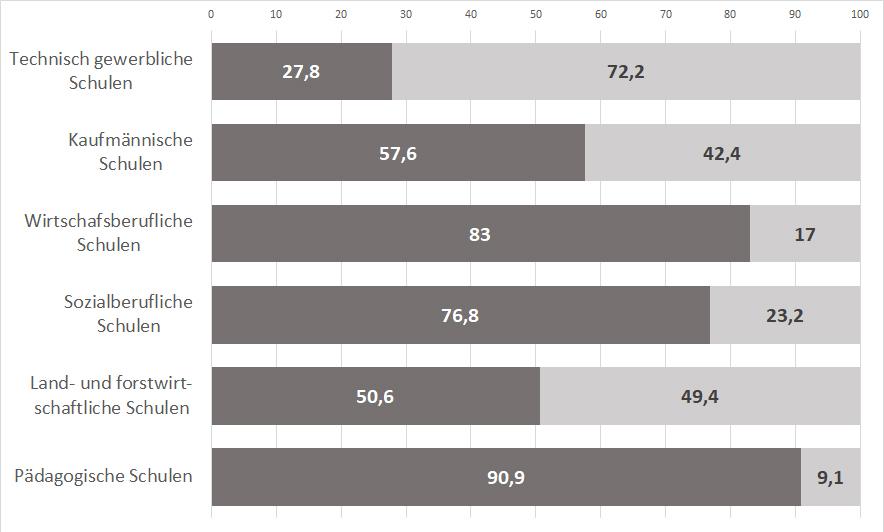

… die Bedeutung der Berufsschule innerhalb der dualen Ausbildung verstehen. … sich mit den Chancen und Herausforderungen einer Lehre reflektiert auseinandersetzen. … sich über alternative Berufsausbildungen für Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen informieren (z. B. verlängerte Lehrzeit, Teilqualifizierung). … durch Recherche und Diskussion Einblicke in häufig ausgeschriebene Lehrstellen gewinnen und mögliche Gründe für deren Nachfrage analysieren. ... die geschlechtsspezifische Verteilung bei Lehrberufen interpretieren und deren gesellschaftliche Auswirkungen reflektieren. ... anhand statistischer Daten die Veränderungen im Lehrsystem und der Schulwahl in der 9. Schulstufe analysieren. … Argumente pro und kontra den Besuch einer Polytechnischen Schule sammeln und reflektieren. … sich über die Fachmittelschule (FMS) als Alternative zur PTS informieren und deren Vorund Nachteile vergleichen.

M3: Eine Mind-Map erstellen

7. Eine weiterführende Schule besuchen

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

Dezember … mit Hilfe der Methode M3 eine Mind-Map erstellen … die verschiedenen weiterführenden Schulformen in Österreich benennen und deren Unterschiede erklären.

… die Struktur und Zielsetzung von AHS, BMS, BHS und PTS beschreiben. … die Voraussetzungen für den Besuch einer AHS, BMS und BHS erläutern.

… die Schwerpunkte und Ausbildungsinhalte der verschiedenen Schularten vergleichen. … reflektieren, welche weiterführende Schule zu ihren Interessen, Fähigkeiten und beruflichen Zielen passt. … sich über Aufnahmebedingungen und Eignungsprüfungen für bestimmte Schultypen informieren. … erklären, welche weiterführende Schule für bestimmte Berufsoder Studienwünsche empfehlenswert ist. … die Bedeutung der Matura für die Studienberechtigung und die berufliche Laufbahn verstehen. … sich mit der Praxisorientierung von berufsbildenden Schulen auseinandersetzen.

… die Bedeutung der Ausbildungspflicht bis 18 Jahre verstehen und deren Auswirkungen diskutieren. … durch Recherche Schulstandorte und Schwerpunkte in ihrer Umgebung herausfinden. … die Vorteile eines Tages der offenen Tür nutzen, um eine informierte Schulwahl zu treffen.

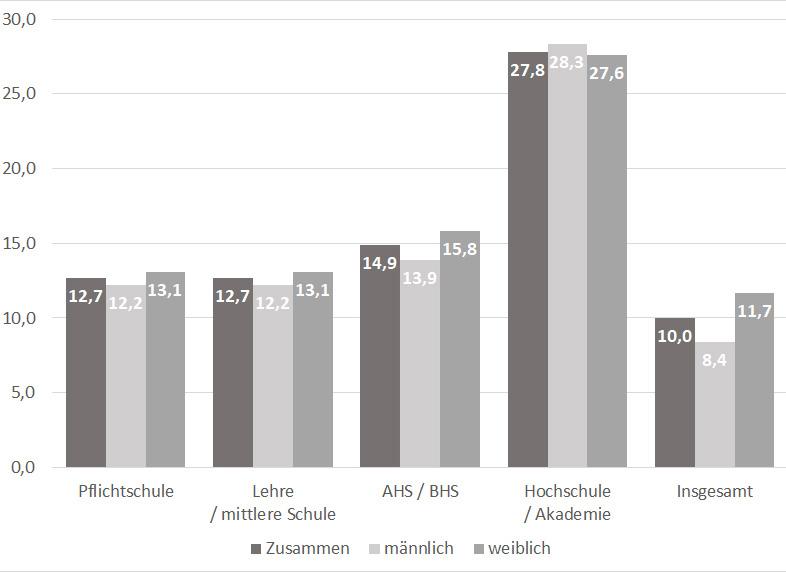

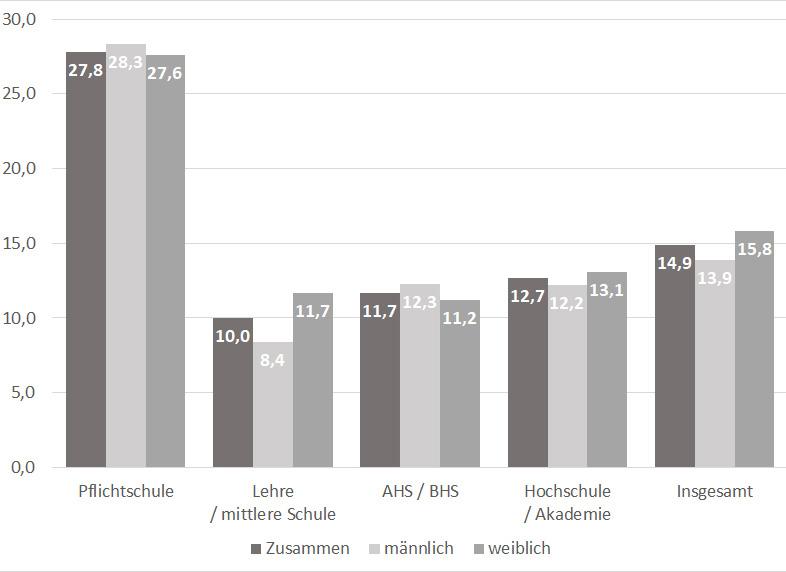

… die Auswirkungen des höchsten Bildungsabschlusses auf die Arbeitslosenquote analysieren. … eine persönliche Mind-Map zur eigenen Schulund Berufswahl erstellen und reflektieren. … in einer Stellungnahme die Vorund Nachteile der Ausbildungspflicht erörtern und ihre eigene Meinung dazu begründen.

Jänner … den Begriff Tertiärausbildung definieren und die verschiedenen Möglichkeiten in Österreich benennen.

… die Unterschiede zwischen Kollegs, Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen und Universitäten erklären.

… die Voraussetzungen für den Besuch eines Kollegs erläutern.

… die verschiedenen Fachrichtungen an Kollegs aufzählen und deren berufliche Möglichkeiten verstehen. … die Ausbildungswege an Pädagogischen Hochschulen beschreiben und deren Anforderungen verstehen.

… die Struktur und den Praxisbezug eines Fachhochschulstudiums erklären. … die Unterschiede zwischen Universitäten und Fachhochschulen analysieren.

3. Klasse

10. Was ist Arbeit –Von der Hausaufgabe bis zur Berufstätigkeit JAHRESPLANUNG „BILDUNGSUND BERUFSORIENTIERUNG

LEHRERBUCHKAPITEL

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

Jänner … die Vorund Nachteile eines Universitätsstudiums reflektieren, insbesondere in Bezug auf Selbstorganisation und Spezialisierungsmöglichkeiten. … die Aufnahmeverfahren und Studienbedingungen an verschiedenen Hochschulen recherchieren. … den Zusammenhang zwischen Bildungsabschlüssen und wirtschaftlicher Entwicklung eines Staates reflektieren. … Studienrichtungen recherchieren und deren Anforderungen sowie berufliche Perspektiven analysieren. … die Verteilung der Hochschulabschlüsse in Österreich beschreiben und mit anderen Ländern vergleichen. … reflektieren, welche Tertiärausbildung für sie persönlich infrage kommt.

9. Lebenslanges Lernen

… erklären, warum lebenslanges Lernen für die persönliche und berufliche Entwicklung wichtig ist.

… die Bedeutung von Weiterbildung für die Anpassung an neue berufliche Anforderungen verstehen. … erläutern, dass Wissen im Laufe der Zeit veraltet und daher kontinuierliches Lernen notwendig ist.

… die Möglichkeiten zum Nachholen von Schulabschlüssen (z. B. Pflichtschulabschluss, Matura, Lehrabschluss) benennen.

LEHRERBUCHKAPITEL

… zwischen berufsbezogener und nicht-berufsbezogener Weiterbildung unterscheiden.

… verschiedene Weiterbildungsangebote wie Fernkurse, E-Learning, Lernapps oder klassische Unterrichtsformen vergleichen. … sich über Einrichtungen für Weiterbildung wie WIFI und BFI informieren. … erklären, was eine Umschulung ist und in welchen Fällen sie sinnvoll sein kann. … reflektieren, wie sich technologische Entwicklungen (z. B. neue Maschinen oder Software) auf die Notwendigkeit von Weiterbildung auswirken.

… die Unterschiede zwischen Berufsreifeprüfung und Studienberechtigungsprüfung recherchieren und erklären. … ihre eigene Meinung zur Bedeutung von lebenslangem Lernen formulieren und begründen.

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

Februar ... den Begriff Arbeit definieren und die unterschiedlichen Bedeutungen von Arbeit reflektieren. … zwischen bezahlter Erwerbsarbeit und unbezahlter Reproduktionsarbeit unterscheiden. … erklären, welche Kriterien Erwerbsarbeit kennzeichnen und welche Personengruppen dazu zählen. … die Unterschiede zwischen selbstständiger und unselbstständiger Erwerbsarbeit erläutern. … die drei Wirtschaftssektoren (primär, sekundär, tertiär) benennen und ihre Bedeutung für die Arbeitswelt erklären.

LEHRERBUCHKAPITEL

11. Benachteiligung der Frauen am Arbeitsmarkt

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

Februar … sich mit der geschlechtsspezifischen Verteilung von Erwerbsund Reproduktionsarbeit auseinandersetzen. … erkennen, dass Reproduktionsarbeit gesellschaftlich notwendig, aber oft unbezahlt ist. … die Auswirkungen von unbezahlter Arbeit auf die beruflichen Chancen von Frauen reflektieren. … sich mit den aktuellen Statistiken zur Frauenerwerbsbeteiligung auseinandersetzen und deren Entwicklung analysieren. … den Zusammenhang zwischen höherer Bildung und steigender Erwerbsbeteiligung von Frauen verstehen. … sich mit den Herausforderungen der Teilzeitarbeit auseinandersetzen und die Unterschiede zwischen Männern und Frauen in diesem Bereich analysieren.

LEHRERBUCHKAPITEL

… erkennen, dass sich die Arbeitswelt im Laufe der Zeit verändert und reflektieren, welche Faktoren dazu beitragen. … die Rolle der Statistik Austria als Institution zur Erhebung und Analyse von Arbeitsmarktdaten verstehen.

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

März … den Begriff Reproduktionsarbeit definieren und deren Auswirkungen auf die berufliche

Gleichstellung von Frauen reflektieren.

… die ungleiche Verteilung von Hausund Erziehungsarbeit in Partnerschaften analysieren.

… die Auswirkungen traditioneller Rollenverteilungen auf die Karrierechancen von Frauen und Männern verstehen.

… sich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen der Ehe in Österreich auseinandersetzen.

… die Unterschiede zwischen Ehe und Lebensgemeinschaft hinsichtlich Unterhaltsanspruchs, Erbrecht und sozialversicherungsrechtlichen Regelungen erklären.

… reflektieren, wie Partnerschaft und Beruf in ihrer eigenen Zukunft vereinbart werden könnten.

… über verschiedene Modelle der Aufgabenverteilung in Partnerschaften diskutieren.

… sich mit den Herausforderungen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf auseinandersetzen.

… erkennen, welche gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen die traditionelle Arbeitsteilung hat.

… reflektieren, welche Maßnahmen zu einer gerechteren Verteilung von Reproduktionsarbeit beitragen könnten.

… den Begriff Arbeitslosigkeit definieren und deren Bedeutung für Einzelpersonen und die Gesellschaft erklären.

… die verschiedenen Ursachen von Arbeitslosigkeit benennen und analysieren.

… die besonderen Herausforderungen von Langzeitarbeitslosigkeit verstehen.

… erklären, welche Rolle das AMS bei der Unterstützung von Arbeitssuchenden spielt.

… sich mit den Voraussetzungen für den Bezug von Arbeitslosengeld auseinandersetzen.

JAHRESPLANUNG „BILDUNGSUND BERUFSORIENTIERUNG FÜR ALLE“ 3. Klasse

LEHRERBUCHKAPITEL

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

LEHRERBUCHKAPITEL

14. Ehrenamtliches Engagement –Warum es wichtig ist und wie du dich einbringen kannst

März … die Unterschiede zwischen Kündigung und Entlassung erläutern. … reflektieren, welche Auswirkungen Arbeitslosigkeit auf das persönliche Wohlbefinden und die soziale Integration hat. … sich mit gesellschaftlichen Folgen von Arbeitslosigkeit, wie wirtschaftlichen Belastungen und sozialer Isolation, auseinandersetzen. … sich mit dem Konzept von saisonaler Arbeitslosigkeit befassen und betroffene Berufsgruppen identifizieren. … verschiedene Maßnahmen zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit diskutieren. … recherchieren, wie die Bestimmungen zum Bezug von Arbeitslosengeld für Jugendliche geregelt sind.

MONAT Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

April … den Begriff ehrenamtliches Engagement definieren und dessen Bedeutung für die Gesellschaft erklären.

… erkennen, warum ehrenamtliches Engagement wichtig ist und welche positiven Auswirkungen es auf Gemeinschaft und Umwelt hat.

… verschiedene Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements nennen und beschreiben. … reflektieren, in welchen Bereichen sie sich ehrenamtlich engagieren könnten und welche Tätigkeiten ihnen entsprechen.

… erkennen, dass ehrenamtliche Arbeit zur persönlichen Weiterentwicklung beiträgt.

… sich mit den Fähigkeiten und Soft Skills auseinandersetzen, die sie durch ehrenamtliche Tätigkeiten erwerben oder stärken können.

… die Bedeutung von Teamarbeit, Verantwortung und sozialem Engagement verstehen und reflektieren.

… Beispiele für ehrenamtliche Tätigkeiten in verschiedenen Bereichen (Schule, Umwelt, Soziales, Sport) nennen.

… sich über die persönlichen Vorteile eines ehrenamtlichen Engagements bewusstwerden (z. B. neue Kontakte, Selbstbewusstsein, soziale Kompetenz).

… Strategien entwickeln, um eine ehrenamtliche Tätigkeit zu finden, die zu ihren Interessen und Fähigkeiten passt.

… reflektieren, wie sie ihre Stärken in ehrenamtlicher Arbeit einsetzen und weiterentwickeln können.

15. Unterschiedliche Arbeitsverträge

… den Unterschied zwischen Arbeitgeberin und Arbeitgeber und Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer erklären und deren Rechte und Pflichten benennen.

… die Bedeutung und Inhalte eines Arbeitsvertrags erläutern.

… die Funktion und die Pflichtangaben eines Dienstzettels beschreiben.

… die Unterschiede zwischen Arbeitsvertrag, Werkvertrag und freiem Dienstvertrag analysieren. … die Merkmale eines Werkvertrags erklären und Beispiele nennen.

… die Eigenschaften eines freien Dienstvertrags beschreiben und dessen Unterschiede zu anderen Vertragsarten verstehen.

LEHRERBUCHKAPITEL

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

16. Unterschiedliche Gruppen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern

April … erklären, was eine geringfügige Beschäftigung ist und welche arbeitsrechtlichen Besonderheiten sie mit sich bringt. … sich mit den sozialversicherungsrechtlichen Regelungen für geringfügig Beschäftigte auseinandersetzen. … die Unterschiede zwischen einem Ferialjob und einem Ferialpraktikum erläutern. … sich über die Rechte und Pflichten von Ferialarbeitnehmerinnen und Ferialarbeitnehmern informieren. … reflektieren, welche Vertragsform für bestimmte Tätigkeiten geeignet ist. … erkennen, dass verschiedene Vertragsarten unterschiedliche Verpflichtungen und Absicherungen mit sich bringen.

M4: Rollenspiele gestalten 17. Interessenvertretungen

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

Mai … die Unterschiede zwischen Arbeiterinnen/Arbeitern und Angestellten erklären. … die rechtlichen Grundlagen des Angestelltengesetzes verstehen und dessen Bedeutung für die Einordnung von Berufen erkennen.

… die wesentlichen Merkmale von Angestelltenberufen beschreiben und Beispiele nennen.

… die Merkmale von Arbeiterberufen erklären und deren Bandbreite von einfachen bis hochqualifizierten Tätigkeiten erfassen.

… die wesentlichen Unterschiede zwischen Angestellten und Arbeiterinnen und Arbeitern hinsichtlich Arbeitsrecht, Kündigungsschutz, Entgeltfortzahlung und Sozialleistungen analysieren. … die rechtlichen und arbeitsrechtlichen Besonderheiten von Beamtinnen und Beamten verstehen.

… den Unterschied zwischen Beamtinnen/Beamten und Vertragsbediensteten erläutern.

… mit Hilfe von M4 Rollenspiele gestalten

… die Bedeutung von Interessensvertretungen in Österreich erklären.

… die Funktion und Aufgaben der Kammern in Österreich beschreiben.

… die Pflichtmitgliedschaft in den Kammern verstehen und deren Auswirkungen analysieren.

… die Aufgaben und Befugnisse der Kammern gegenüber ihren Mitgliedern erläutern.

… erklären, dass die Kammern nach dem Prinzip der Selbstverwaltung organisiert sind.

… die Unterschiede zwischen Kammern und freiwilligen Interessensverbänden verstehen.

… die Funktion und Bedeutung des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) und der Industriellenvereinigung (IV) beschreiben.

… die Rolle von Interessensvertretungen für Schülerinnen, Schüler und Studierende erkennen.

… das Prinzip der österreichischen Sozialpartnerschaft erklären und ihre Bedeutung für die Arbeitswelt verstehen.

… die wichtigsten Akteure der Sozialpartnerschaft (Arbeiterund Wirtschaftskammer, Gewerkschaftsbund, Landwirtschaftskammer) benennen.

… die Bedeutung von Kollektivverträgen und Tarifverhandlungen im Arbeitsleben reflektieren. … erkennen, dass die Sozialpartnerschaft zur Stabilität des Arbeitsmarktes beiträgt und in Österreich vergleichsweise wenige Streiks stattfinden.

LEHRERBUCHKAPITEL

18. Die Arbeitswelt verändert sich ständig

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

Juni … die Entwicklung der Arbeitswelt von der Jungsteinzeit bis heute beschreiben. … erklären, wie Arbeitsteilung und Spezialisierung historisch entstanden sind. … die Auswirkungen der Gewerbefreiheit auf die Berufswahl erklären. … die Veränderungen in der Arbeitswelt durch die Industrielle Revolution analysieren. … erkennen, welche technischen Erfindungen (Dampfmaschine, Elektrizität, Fließbandarbeit) die Arbeitswelt verändert haben. … reflektieren, wie sich die Automatisierung und Digitalisierung seit den 1970er Jahren auf die Arbeitswelt ausgewirkt haben. … erkennen, dass die Arbeitswelt sich ständig verändert und reflektieren, welche Berufe in Zukunft entstehen oder verschwinden könnten.

19. Globalisierung und Digitalisierung verändern die Arbeitswelt

… diskutieren, welche Vorteile und Herausforderungen technologische Entwicklungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit sich bringen.

… den Begriff Globalisierung definieren und deren Auswirkungen auf Wirtschaft, Gesellschaft und Arbeitswelt beschreiben.

… erklären, wie multinationale Konzerne die Globalisierung vorantreiben und den Arbeitsmarkt beeinflussen.

… die Rolle des Internets bei der Globalisierung und deren Einfluss auf die Arbeitswelt analysieren. … die Veränderungen durch Künstliche Intelligenz (KI) in der Arbeitswelt erkennen und deren Chancen und Herausforderungen diskutieren.

… reflektieren, welche Fähigkeiten in einer durch KI geprägten Arbeitswelt besonders wichtig werden.

… die Schattenseiten der Globalisierung recherchieren und deren Auswirkungen auf Arbeitsbedingungen und soziale Gerechtigkeit reflektieren.

… die Veränderungen im Arbeitsmarkt durch Automatisierung und Digitalisierung beschreiben. … untersuchen, welche Berufe durch neue Technologien gefährdet sind und welche neuen Berufsfelder entstehen könnten.

… die Bedeutung von Green Jobs für die Zukunft der Arbeitswelt erkennen.

… die Zusammenhänge zwischen Klimaschutz und neuen Arbeitsmöglichkeiten erfassen und eine Reportage über Green Jobs verfassen.

… die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes (z. B. befristete Verträge, häufigere Jobwechsel) reflektieren. … sich mit den wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Globalisierung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auseinandersetzen.

20. Die Bedeutung der Work-Life-Balance für dich und deine Zukunft

… die Bedeutung der Work-Life-Balance erklären und deren Einfluss auf das Wohlbefinden erkennen. … reflektieren, wie Arbeit (Schule, Hausaufgaben) und Freizeit (Hobbys, Familie, Freunde) in Einklang gebracht werden können.

UND BERUFSORIENTIERUNG FÜR ALLE“ 3. Klasse

LEHRERBUCHKAPITEL

JAHRESPLANUNG

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

Juni … die Zusammenhänge zwischen Work-Life-Balance und Gesundheit beschreiben. … Strategien entwickeln, um Stress zu reduzieren und sich mental und körperlich wohlzufühlen. … einen persönlichen Wochenplan erstellen, in dem sie eine ausgewogene Balance zwischen Verpflichtungen und Freizeit finden. … die Wichtigkeit von Pausen und Entspannungszeiten für ihre Leistungsfähigkeit verstehen. … Bewegungsund Entspannungsübungen entwickeln, um sich zu entspannen und Stress abzubauen. … den Einfluss der Work-Life-Balance auf ihre spätere berufliche Laufbahn einschätzen.

ALLE“ 4. Klasse

UND BERUFSORIENTIERUNG

LEHRERBUCHKAPITEL

21. Bau, Architektur und Gebäudetechnik

M5: Präsentieren mit Moderationskarten 22. Büro, Handel und Finanzen

JAHRESPLANUNG

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

September … die Berufsgruppe Bau, Architektur und Gebäudetechnik beschreiben und deren verschiedene Tätigkeitsbereiche erklären. … zwischen handwerklichen, planerischen, kaufmännischen und technischen Berufen innerhalb dieser Berufsgruppe unterscheiden.

… verschiedene Ausbildungswege (Lehre, BMS, BHS, Studium) für Berufe in Bau, Architektur und Gebäudetechnik vergleichen.

… die Aufgaben und Anforderungen spezifischer Berufe in dieser Branche recherchieren und erklären. … das Konzept der Modullehrberufe erläutern und deren Aufbau sowie Vorteile verstehen.

… anhand von Recherchen weitere Berufe der Berufsgruppe Bau, Architektur und Gebäudetechnik identifizieren und charakterisieren.

… ihre persönlichen Fähigkeiten und Stärken in Bezug auf dieses Berufsfeld reflektieren und einschätzen.

… geeignete Informationsquellen zu Berufen und Ausbildungsmöglichkeiten nutzen und daraus relevante Inhalte ableiten.

… mit Hilfe der Methode 5 mit Moderationskarten präsentieren

… die Berufsgruppe Büro, Handel und Finanzen beschreiben und deren verschiedene Tätigkeitsbereiche erklären.

… die Unterschiede zwischen Einzelhandel, Großhandel und Büromanagement erläutern.

… die zentralen Aufgaben von Bürokaufleuten, Einzelhandelskaufleuten und Großhandelskaufleuten erklären.

… die Bedeutung von Planung, Organisation, Rechnungswesen und Management im Handelsbereich verstehen.

… verschiedene Ausbildungswege (Lehre, BMS, BHS, Studium) für Berufe im Bereich Büro, Handel und Finanzen vergleichen.

24. Elektrotechnik und Elektronik JAHRESPLANUNG

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

September … die Fähigkeiten und Kenntnisse identifizieren, die für Berufe in diesem Bereich erforderlich sind. … berufsspezifische Aufgaben und Arbeitsorte recherchieren und präsentieren. … ihre eigenen Stärken und Interessen in Bezug auf dieses Berufsfeld reflektieren und mögliche passende Berufe ableiten. … anhand von Recherchen Berufsperspektiven und Aufstiegsmöglichkeiten im Büro-, Handelsund Finanzbereich analysieren. … geeignete Informationsquellen zu Berufen und Ausbildungsmöglichkeiten nutzen und daraus relevante Inhalte ableiten.

23. Chemie und Kunststoff

LEHRERBUCHKAPITEL

… die verschiedenen Tätigkeitsbereiche innerhalb der Chemieund Kunststoffindustrie beschreiben. ... die Bedeutung von Forschung und Entwicklung in diesem Berufsfeld erklären. … typische Arbeitsplätze und Tätigkeiten in der chemischen und kunststoffverarbeitenden Industrie unterscheiden. ... den Einfluss der Chemie auf Umweltschutz, Recycling und nachhaltige Produktion erläutern.

… verschiedene Berufsbilder im Bereich Chemie und Kunststoff recherchieren und deren Aufgaben, Anforderungen und Einsatzgebiete beschreiben. … relevante Fähigkeiten und Kenntnisse identifizieren, die für Berufe in diesem Bereich erforderlich sind. … anhand von Informationsquellen Berufe der chemischen Industrie mit ihren Voraussetzungen und Ausbildungsmöglichkeiten vergleichen. … die Zusammenhänge zwischen chemischen Prozessen und deren praktischer Anwendung in Industrie, Umweltund Lebensmittelerzeugung verstehen.

… ihre persönlichen Interessen und Stärken mit den Anforderungen dieses Berufsfelds abgleichen und eine begründete Entscheidung über mögliche passende Berufe treffen.

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

… die verschiedenen Anwendungsbereiche der Elektrotechnik und Elektronik beschreiben.

… die Bedeutung technischer Entwicklungen für dieses Berufsfeld erläutern. … die Tätigkeitsbereiche und Aufgabenfelder in der Elektrotechnik/Elektronik unterscheiden. … verschiedene Berufe im Bereich Elektrotechnik und Elektronik recherchieren und deren Anforderungen sowie Qualifikationen erklären. … die Voraussetzungen und Ausbildungsmöglichkeiten für Berufe in der Elektrotechnik und Elektronik vergleichen. … die Bedeutung der Elektrotechnik für die Energieversorgung, Automatisierungstechnik und Medizintechnik verstehen. … grafische Darstellungen zu Berufschancen und Anwendungsfeldern in der Elektrotechnik analysieren.

MONAT

Oktober

BERUFSORIENTIERUNG FÜR ALLE“ 4. Klasse

JAHRESPLANUNG „BILDUNGS-

LEHRERBUCHKAPITEL

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

25. Erziehung, Bildung, Soziales

Oktober … ihre eigenen Fähigkeiten und Interessen mit den Anforderungen dieses Berufsfeldes abgleichen und daraus mögliche Berufsentscheidungen ableiten. … durch Recherchen verschiedene Spezialisierungen innerhalb der Elektrotechnik identifizieren und deren Bedeutung für Industrie und Gesellschaft erklären. … technische Begriffe aus der Elektrotechnik korrekt verwenden und deren Bedeutung in fachlichen Zusammenhängen erläutern.

26. Freizeitwirtschaft und Sport

… die verschiedenen Berufsfelder im Bereich Erziehung, Bildung und Soziales benennen und deren Tätigkeitsbereiche beschreiben.

… die Anforderungen, Qualifikationen und Fähigkeiten für Berufe im sozialen Bereich recherchieren und verstehen.

… die wachsende Bedeutung sozialer Berufe in der Gesellschaft erklären, insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung, Altenpflege und Sozialarbeit.

… Unterschiede zwischen pädagogischen, beratenden und unterstützenden Berufen im sozialen Bereich erkennen und beschreiben.

… persönliche Fähigkeiten und Interessen mit den Anforderungen sozialer Berufe vergleichen und eine mögliche berufliche Orientierung ableiten.

… die Bedeutung von sozialer Kompetenz, Empathie und Kommunikation für Berufe im Bildungsund Sozialbereich reflektieren.

… verschiedene Ausbildungswege und Qualifikationsmöglichkeiten für soziale Berufe recherchieren und präsentieren.

… anhand von Berufsbeschreibungen passende Tätigkeitsfelder zuordnen und ihre Kenntnisse in einer Gruppenoder Klassendiskussion anwenden.

… die Bedeutung der Freizeitwirtschaft und des Sportsektors für die Gesellschaft und die Wirtschaft erklären.

… verschiedene Berufsfelder innerhalb der Freizeitwirtschaft und des Sportbereichs benennen und deren Aufgaben beschreiben.

… die Anforderungen und Qualifikationen für verschiedene Berufe im Bereich Sport, Fitness, Wellness und Tourismus recherchieren und verstehen.

… ihre persönlichen Fähigkeiten und Interessen mit den Anforderungen spezifischer Berufe abgleichen und reflektieren, ob eine berufliche Orientierung in diesem Bereich für sie infrage kommt.

… verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten für Berufe im Sportund Freizeitbereich recherchieren, einschließlich Kurzausbildungen und betrieblicher Ausbildungswege.

… die wachsende Relevanz von Sportund Wellnessangeboten für die Gesellschaft analysieren und daraus zukünftige Entwicklungen ableiten.

… anhand von Berufsbeschreibungen die erforderlichen fachlichen und sozialen Kompetenzen für Berufe in der Freizeitwirtschaft erkennen und benennen.

… durch gezielte Internetrecherche Berufe identifizieren, die ihren Interessen entsprechen, und fundierte Entscheidungen zur Berufswahl treffen.

LEHRERBUCHKAPITEL

27. Gesundheit, Medizin, Pflege

LEHRERBUCHKAPITEL

29. Informatik, IT und Kommunikationstechnik JAHRESPLANUNG

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

Oktober … die Bedeutung des Berufsfeldes Gesundheit, Medizin und Pflege für die Gesellschaft erklären. … verschiedene Berufe in diesem Bereich benennen und deren Aufgaben, Tätigkeiten und Anforderungen beschreiben. … eigene Stärken und Interessen reflektieren, um herauszufinden, ob ein Beruf in der Gesundheitsbranche für sie infrage kommt. … recherchierte Informationen zu einem ausgewählten Beruf in der Gesundheitsbranche aufbereiten und präsentieren (z. B. durch ein Plakat oder eine Kurzpräsentation). … digitale Informationsquellen (z. B. bic.at) nutzen, um sich über verschiedene Berufe in diesem Bereich zu informieren. … verschiedene Tätigkeiten und Qualifikationen innerhalb des Berufsfeldes Gesundheit, Medizin und Pflege differenzieren.

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

November … verschiedene Berufe im Bereich Holz, Papier, Glas und Keramik benennen und deren Tätigkeiten beschreiben. … die notwendigen Fähigkeiten und Anforderungen für Berufe in diesem Bereich identifizieren, insbesondere handwerkliches Geschick, technisches V erständnis und Kreativität. … den Wert natürlicher Rohstoffe wie Holz für die Wirtschaft und Umwelt beschreiben und verschiedene Verarbeitungsprozesse (z. B. Zellstoffherstellung, Papierverarbeitung) erläutern.

… zwischen handwerklichen und industriellen Berufen im Bereich Holz, Papier, Glas und Keramik unterscheiden.

… die spezifischen Anforderungen für Berufe wie Tischlerin/Tischler, Zimmererin/Zimmerer, Glasbläserin/Glasbläser oder Keramikerin/Keramiker recherchieren und präsentieren.

… verschiedene Einsatzbereiche von Glas und Keramik erklären und deren Bedeutung für Bauwesen, Design und Alltagsgegenstände reflektieren.

… ihre eigenen Fähigkeiten und Interessen im Hinblick auf Berufe dieser Berufsgruppe einschätzen und reflektieren.

… recherchierte Informationen zu einem ausgewählten Beruf strukturiert zusammenfassen und präsentieren.

… Fragen zu spezifischen Berufsbeschreibungen beantworten und relevante Fachbegriffe aus diesem Bereich anwenden.

… verschiedene Berufe im Bereich Informatik, IT und Kommunikationstechnik benennen und deren Tätigkeiten beschreiben.

… die wichtigsten technologischen Entwicklungen im Bereich IT und deren Einfluss auf die Berufswelt erklären.

… die wirtschaftliche Bedeutung von IT-Berufen und deren Einfluss auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen reflektieren.

Klasse

LEHRERBUCHKAPITEL

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

November … ihre eigenen Fähigkeiten und Interessen im IT-Bereich einschätzen und reflektieren.

30. Körperpflege und Schönheit

… Informationen über verschiedene IT-Berufe recherchieren und diese strukturiert präsentieren. … die zunehmende Nachfrage nach IT-Fachkräften erkennen und die damit verbundenen beruflichen Chancen einschätzen.

31. Kultur, Sprachen und Gesellschaft

… verschiedene Berufe im Bereich Körperpflege und Schönheit benennen und deren Tätigkeiten erklären. … die Fähigkeiten und Anforderungen für Berufe in der Schönheitsund Körperpflegebranche beschreiben.

… die wesentlichen Berufsfelder innerhalb der Schönheitsbranche, wie Kosmetik, Fußpflege, Massage und Visagistik, unterscheiden. … die Bedeutung von Soft Skills wie Kommunikationsstärke, Kundenorientierung und gepflegtes Auftreten für Berufe in dieser Branche erläutern.

… sich mit den Berufsaussichten in der Schönheitsbranche auseinandersetzen und die Nachfrage in verschiedenen Regionen analysieren.

… den Unterschied zwischen akademischen und nicht-akademischen Ausbildungen im Bereich Körperpflege reflektieren und begründen, warum es keine universitäre Ausbildung für diese Berufe gibt.

… recherchieren, welche Berufe noch zur Branche der Körperpflege und Schönheit gehören und ihre Erkenntnisse präsentieren.

… eigene Interessen und Fähigkeiten im Bereich Körperpflege und Schönheit einschätzen und reflektieren.

… verschiedene Berufe aus den Bereichen Kultur, Sprachen, Geschichte, Politik und Gesellschaft benennen und deren Tätigkeiten erklären.

… die Fähigkeiten und Anforderungen für Berufe in den Kulturund Geisteswissenschaften sowie im Sprachbereich beschreiben.

… die Voraussetzungen und Ausbildungsmöglichkeiten für den Beruf der Gerichtsdolmetscherin/des Gerichtsdolmetschers recherchieren und erklären.

… die Relevanz von Mehrsprachigkeit und Sprachberufen in einer globalisierten Welt analysieren.

… die Bedeutung von Übersetzungsund Dolmetschberufen für die Justiz und andere Behörden erklären.

… eigene Interessen und Fähigkeiten im Bereich Kultur, Sprachen und Gesellschaft reflektieren und eine potenzielle Berufswahl in diesem Bereich bewerten.

LEHRERBUCHKAPITEL

32. Kunst und Kunsthandwerk

… recherchieren, welche weiteren Berufe zur Branche Kultur, Sprachen und Gesellschaft gehören, und ihre Erkenntnisse präsentieren.

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

Dezember … verschiedene Berufe im Bereich Kunst und Kunsthandwerk benennen und deren Tätigkeiten beschreiben.

… die Anforderungen und Fähigkeiten, die für künstlerische und kunsthandwerkliche Berufe notwendig sind, erläutern.

LEHRERBUCHKAPITEL

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

Dezember … zwischen Kunstgewerbe (z. B. Bildhauerei, Goldund Silberschmiedin/Silberschmied, Keramik, Glaserei) und künstlerischen Berufen (z. B. Malerei, Film, Theater, Musik, Literatur, Tanz) unterscheiden. … die Rolle von Kreativität, handwerklichem Geschick und technischer Innovation in verschiedenen Kunstberufen reflektieren.

33. Landund Forstwirtschaft, Tiere und Pflanzen

… die Auswirkungen von Konjunkturschwankungen auf Kunstund Kreativberufe bewerten. … weitere Berufe im Kunstund Kunsthandwerksbereich recherchieren und ihre Erkenntnisse präsentieren. … ihre eigenen Stärken und Interessen im Bereich Kunst und Kunsthandwerk reflektieren und ihre potenziellen Berufswünsche begründen. … aus den Unterschieden zwischen Kunsthandwerk und künstlerischen Berufen ableiten, welche beruflichen Perspektiven sich in diesem Bereich bieten. … verschiedene Berufe in der Landund Forstwirtschaft benennen und deren Tätigkeiten beschreiben.

… die Bedeutung ökologischer und nachhaltiger Landwirtschaft verstehen und deren Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft erklären.

… die Entwicklung der biologischen Landwirtschaft und deren wirtschaftliche Bedeutung bewerten. … die Herausforderungen und Veränderungen in der Landund Forstwirtschaft, insbesondere im Zusammenhang mit dem Klimawandel und technologischen Entwicklungen, beschreiben.

34. Lebensund Genussmittel –Ernährung

… eigene Interessen und Stärken im Bereich Landund Forstwirtschaft reflektieren und mögliche Berufsperspektiven analysieren.

… die verschiedenen Berufe im Bereich Lebensund Genussmittelproduktion benennen und deren Tätigkeiten beschreiben.

… die Bedeutung der Automatisierung in der Lebensmittelindustrie und deren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt analysieren.

…die Rolle der Qualitätssicherung und Produktkontrolle in der Lebensmittelproduktion erläutern.

… aktuelle Entwicklungen im Bereich Ernährungstrends, Bio-Lebensmittel und alternative Ernährungsweisen reflektieren.

… anhand von Beispielen die Berufsperspektiven in der Lebensmittelbranche untersuchen und eigene Interessen reflektieren.

35. Maschinen, Fahrzeuge und Metall

… die verschiedenen Berufe im Bereich Maschinen, Metall und Fahrzeuge benennen und deren Tätigkeiten beschreiben.

… die Verknüpfung der Metallindustrie mit anderen Bereichen wie Elektrotechnik und Kunststoffverarbeitung analysieren.

… aktuelle technologische Entwicklungen und deren Einfluss auf den Maschinenund Fahrzeugbau diskutieren.

… Berufsperspektiven und Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich Maschinen, Metall und Fahrzeuge recherchieren und bewerten.

LEHRERBUCHKAPITEL

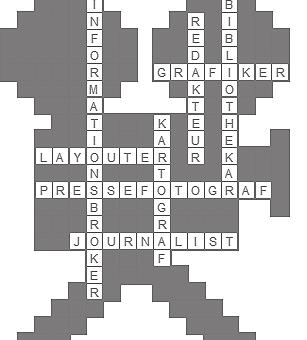

36. Medien, Druck und Design

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

… verschiedene Produktionsmethoden und Fertigungstechniken im Metallund Fahrzeugbau unterscheiden.

Dezember

… verschiedene Berufe im Bereich Medien, Druck und Design benennen und deren Tätigkeiten beschreiben.

… die wesentlichen Tätigkeitsbereiche wie Gestaltung, Konzeption, Produktion und Informationsverarbeitung unterscheiden.

37. Mode, Textil und Leder

… die technischen und kreativen Anforderungen im Bereich Medien, Druck und Design erläutern.

… den Einfluss digitaler Technologien auf die Entwicklung neuer Berufe im MultimediaBereich analysieren.

… die Rolle von Design und visueller Kommunikation in Werbung, Journalismus und Unternehmenspräsentation bewerten.

… Berufsperspektiven und Ausbildungsmöglichkeiten in den Bereichen Drucktechnik, Grafikdesign, Journalismus und Mediengestaltung recherchieren und bewerten

… verschiedene Berufe im Bereich Medien, Druck und Design benennen und deren Tätigkeiten beschreiben.

… die wesentlichen Tätigkeitsbereiche wie Gestaltung, Konzeption, Produktion und Informationsverarbeitung unterscheiden.

… die technischen und kreativen Anforderungen im Bereich Medien, Druck und Design erläutern.

… den Einfluss digitaler Technologien auf die Entwicklung neuer Berufe im MultimediaBereich analysieren.

… die Rolle von Design und visueller Kommunikation in Werbung, Journalismus und Unternehmenspräsentation bewerten.

… Berufsperspektiven und Ausbildungsmöglichkeiten in den Bereichen Drucktechnik, Grafikdesign, Journalismus und Mediengestaltung recherchieren und bewerten.

LEHRERBUCHKAPITEL

38. Naturwissenschaften und Mathematik

… verschiedene Berufe im Bereich Mode, Textil und Leder benennen und deren Tätigkeiten beschreiben.

… die Unterschiede zwischen handwerklicher und industrieller Fertigung in der Textil-, Bekleidungsund Lederbranche erklären.

… die wesentlichen Fähigkeiten und Anforderungen in diesem Berufsfeld benennen, darunter handwerkliche Fertigkeiten, Kreativität und technische Kenntnisse. … die aktuellen Berufsaussichten und Trends in der Textil-, Bekleidungsund Lederbranche anhand von Recherchen zusammenfassen. … den Rückgang der Beschäftigungszahlen in der Branche analysieren und die Ursachen für die Verlagerung der Produktion ins Ausland diskutieren. … die Spezialisierung auf individualisierte Produkte als Chance für die heimische Produktion erkennen.

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

Jänner … verschiedene Berufe im Bereich Naturwissenschaften und Mathematik benennen und deren Tätigkeitsfelder beschreiben.

LEHRERBUCHKAPITEL

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

39. Recht, Sicherheit und Verwaltung

Jänner … verschiedene Berufe im Bereich Naturwissenschaften und Mathematik benennen und deren Tätigkeitsfelder beschreiben. … die Bedeutung naturwissenschaftlicher Forschung für technische Innovationen und die Entwicklung neuer Materialien oder Produkte erklären. … verschiedene naturwissenschaftliche Disziplinen (z. B. Astrophysik, Biologie, Chemie, Physik, Werkstofftechnik) benennen und deren Bedeutung für die Gesellschaft erklären. …die Anforderungen und Fähigkeiten benennen, die für Berufe in Naturwissenschaften und Mathematik erforderlich sind. … mithilfe von Online-Recherchen Informationen über Weiterbildungsmöglichkeiten in naturwissenschaftlichen und mathematischen Berufen sammeln und zusammenfassen.

... verschiedene Berufe im Bereich Recht, Sicherheit und Verwaltung benennen und deren Tätigkeitsfelder beschreiben.

… die Bedeutung des öffentlichen Dienstes für Gesellschaft und Staat erläutern. … den Ausbildungsweg und die Zugangsvoraussetzungen für Berufe wie Polizei, Feuerwehr, Bundesheer, Justizwache oder Sanitätsdienst erklären.

… die Unterschiede zwischen Berufen mit formaler Ausbildung (Lehre, Schule, Universität) und Berufen mit unternehmensspezifischer Ausbildung verstehen.

… die Fähigkeiten und persönlichen Voraussetzungen für Berufe im Bereich Sicherheit und Verwaltung reflektieren.

40. Tourismus, Gastgewerbe, Hotellerie

… argumentativ eine Klassendiskussion über eine Karriere beim Bundesheer führen und dabei Pround Contra-Argumente begründet vorbringen.

… mithilfe von Online-Recherchen Informationen über Ausbildungsmöglichkeiten beim Bundesheer, in der Polizei oder in der Justizwache sammeln und zusammenfassen.

… ihre eigenen Stärken und Interessen in Bezug auf Berufe im Bereich Recht, Sicherheit und Verwaltung reflektieren und bewerten.

… verschiedene Berufe im Bereich Tourismus, Gastgewerbe und Hotellerie benennen und deren Tätigkeitsfelder beschreiben.

… die Bedeutung des Tourismus für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt erklären.

… die wichtigsten Voraussetzungen und Fähigkeiten für Berufe in der Hotellerie, Gastronomie und Reisebranche erkennen und reflektieren.

… die Besonderheiten von saisonaler und ganzjähriger Beschäftigung im Tourismus erklären.

… verschiedene Ausbildungswege für Berufe im Tourismus recherchieren (Lehre, Fachschule, höhere berufsbildende Schulen).

… anhand einer Online-Recherche Schulen für Gastronomie und Tourismus in ihrer Region finden und deren Ausbildungsangebote vergleichen.

… die Bedeutung von Mangellehrberufen im Tourismus erläutern und anhand einer Internetrecherche eine Liste der aktuellen Mangellehrberufe für ihr Bundesland erstellen.

… sich mit den eigenen Fähigkeiten, Interessen und Stärken im Bereich Tourismus, Gastgewerbe und Hotellerie auseinandersetzen.

ALLE“ 4. Klasse

LEHRERBUCHKAPITEL

41. Transport, Verkehr und Lager

42. Umwelt, Energie und Rohstoffe

LEHRERBUCHKAPITEL

43. Berufserkundung JAHRESPLANUNG

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

Jänner … verschiedene Berufe im Bereich Transport, Verkehr und Lager benennen und deren Tätigkeitsbereiche beschreiben. … die Bedeutung des Transportund Logistiksektors für die Wirtschaft und den internationalen Handel erklären. … zwischen verschiedenen Transportarten (Straßen-, Bahn-, Luftund Schiffsverkehr) unterscheiden und deren Vorund Nachteile analysieren. … die wichtigsten Voraussetzungen und Fähigkeiten für Berufe im Transportwesen und in der Lagerlogistik erkennen und reflektieren. … verschiedene Ausbildungswege für Berufe im Bereich Transport, Verkehr und Lager recherchieren und vergleichen. … anhand einer Online-Recherche aktuelle Lehrberufe im Bereich Transport und Lager nachschlagen und deren Anforderungen in eigenen Worten beschreiben.

… sich mit den eigenen Fähigkeiten, Interessen und Stärken im Bereich Transport, Verkehr und Lager auseinandersetzen.

… verschiedene Berufe im Bereich Umwelt, Energie und Rohstoffe benennen und deren Tätigkeitsbereiche beschreiben.

… die Bedeutung von Umweltbewusstsein und nachhaltiger Ressourcennutzung für die Berufswelt erklären.

… den Einfluss von Umwelttechnik und Nachhaltigkeit auf bestehende Berufe und neue Berufsfelder reflektieren.

… die wichtigsten Anforderungen und Fähigkeiten für Berufe in Umwelttechnik, Energiewirtschaft und Ressourcennutzung erkennen und reflektieren.

… verschiedene Ausbildungswege für Berufe im Bereich Umwelt, Energie und Rohstoffe recherchieren und vergleichen. … durch Selbstreflexion herausfinden, welche Berufe im Umweltund Energiesektor zu ihren Interessen und Fähigkeiten passen.

… sich mit zukünftigen beruflichen Alternativen auseinandersetzen und individuelle Karrierewege erarbeiten.

… durch Interviews und Lebensbiografien Einblicke in verschiedene Karrieren gewinnen.

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

Februar …. verschiedene Möglichkeiten zur Berufserkundung (z. B. Betriebsbesichtigungen, Betriebserkundungen, Praktika) erklären und deren Nutzen für die Berufsorientierung beschreiben. … den Unterschied zwischen Betriebsbesichtigungen und Betriebserkundungen verstehen und deren Vorteile analysieren. … durch praktische Erfahrungen in Betrieben erste Einblicke in die Arbeitswelt gewinnen und reflektieren, ob bestimmte Berufe zu ihnen passen. … geeignete Fragen für Interviews mit Fachkräften entwickeln und Informationen zu verschiedenen Berufen sammeln. … ihre Erfahrungen aus berufspraktischen Tagen und Schnupperlehren dokumentieren und reflektieren.

UND BERUFSORIENTIERUNG FÜR ALLE“ 4. Klasse

JAHRESPLANUNG „BILDUNGS-

LEHRERBUCHKAPITEL

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

44. Anmelden an einer weiterführenden Schule 45. Eine Lehrstelle finden

Februar … unterschiedliche Berufswege und Ausbildungsmöglichkeiten erkunden und diese mit ihren eigenen Interessen und Fähigkeiten vergleichen. … die Bedeutung von praktischen Erfahrungen für ihre zukünftige Berufswahl erkennen und bewerten. … ihre Erfahrungen in Form eines Berichts oder Tagebuchs dokumentieren und daraus Rückschlüsse für ihre berufliche Orientierung ziehen. … sich aktiv über individuelle Berufsorientierungsangebote informieren und diese für sich nutzen. … eine eigene Berufswahlstrategie entwickeln, indem sie verschiedene Erkundungsmöglichkeiten nutzen und reflektieren.

… die Voraussetzungen für die Aufnahme in verschiedene weiterführende Schulen (AHS, BHS, BMS, ORG) erklären.

… die Notwendigkeit einer Aufnahmsprüfung anhand ihrer eigenen Schulleistungen einschätzen. … sich selbstständig über weiterführende Schulen informieren, insbesondere über das Schulangebot, Schwerpunkte und Aufnahmebedingungen.

… die Bedeutung eines „Tags der offenen Tür“ erkennen und diesen gezielt zur Entscheidungsfindung nutzen.

… verschiedene Schulformen vergleichen und deren Eignung für ihre beruflichen und persönlichen Interessen bewerten.

… eine fundierte Entscheidung für eine weiterführende Schule treffen, indem sie relevante Informationen sammeln und analysieren.

… einen individuellen Plan für den Anmeldeprozess erstellen und sich rechtzeitig für eine Schule anmelden.

… sich gezielt auf eine mögliche Aufnahmsprüfung vorbereiten und geeignete Lernstrategien anwenden.

… die Bedeutung von schulischen Leistungen in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch für die Aufnahme verstehen.

… ihre eigene Bildungsbiografie reflektieren und deren Bedeutung für ihre weitere schulische und berufliche Laufbahn erkennen.

… verschiedene Möglichkeiten der Lehrstellensuche benennen und deren Vorund Nachteile abwägen.

… gezielt Lehrstellenbörsen und Online-Plattformen nutzen, um passende Lehrstellen zu finden.

… Informationen aus Stellenanzeigen in Zeitungen und Online-Jobbörsen entnehmen und interpretieren.

… erkennen, dass Anschlagtafeln in Geschäften und Firmenhomepages wertvolle Informationsquellen für offene Lehrstellen sind.

… die Bedeutung von berufspraktischen Tagen oder Schnupperlehren für die Lehrstellensuche verstehen und aktiv nutzen.

… eine systematische Strategie zur Lehrstellensuche entwickeln und anwenden.

LEHRERBUCHKAPITEL

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

LEHRERBUCHKAPITEL

46. Auf der Suche nach einem

Februar … ein Stelleninserat analysieren und relevante Informationen für die Bewerbung herausfiltern. … sich auf Vorstellungsgespräche vorbereiten, indem sie sich über den Betrieb informieren und passende Fragen formuliere … reflektieren, welche Branchen und Lehrberufe zu ihren Interessen und Fähigkeiten passen.

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

März … verschiedene Quellen für Stellenangebote benennen und gezielt nutzen (z. B. Zeitungen, Online-Portale). … ein Stelleninserat systematisch analysieren, um relevante Informationen herauszufiltern. … den Unterschied zwischen Mussund Kann-Qualifikationen in einem Stelleninserat erkennen und ihre Bewerbung entsprechend anpassen.

… die Bedeutung von Soft Skills in Stellenanzeigen verstehen und passende Beispiele aus ihrem eigenen Erfahrungsschatz ableiten.

… seriöse von unseriösen Stellenanzeigen unterscheiden und dabei auf wesentliche Merkmale wie Firmenname, Kontaktinformationen und realistische Jobangebote achten.

… erkennen, dass nicht immer die Bezeichnung der Position, sondern die Aufgabenbeschreibung und Qualifikationsanforderungen entscheidend sind.

47.Die Bewerbung

… eigene Stärken und Qualifikationen mit den Anforderungen eines Stelleninserats vergleichen und bewerten, ob eine Bewerbung sinnvoll ist.

… Online-Stellenportale gezielt nutzen und nach geeigneten Jobangeboten suchen.

… kritische Anzeigenmerkmale identifizieren, um sich vor Jobfallen oder unseriösen Angeboten zu schützen.

… reflektieren, welche Jobs zu ihren Fähigkeiten und Interessen passen und welche zusätzlichen Qualifikationen sie ggf. noch erwerben sollten.

… den Begriff „Bewerbung“ umfassend definieren und verstehen, dass er den gesamten Bewerbungsprozess umfasst.

… die wichtigsten Schritte des Bewerbungsprozesses benennen und deren Bedeutung erklären.

… erkennen, dass eine Bewerbung individuell an die jeweilige Stellenausschreibung angepasst werden muss.

… die Bestandteile einer Bewerbungsmappe benennen und deren jeweilige Funktion erläutern. … zwischen Pflichtbestandteilen und optionalen Unterlagen einer Bewerbungsmappe unterscheiden. … reflektieren, wie sie sich durch eine ansprechende Gestaltung und fehlerfreie Formulierungen positiv von anderen Bewerberinnen und Bewerbern abheben können. … bewerten, welche Arbeitsproben oder Referenzen sinnvoll in eine Bewerbung integriert werden können. … digitale und klassische Bewerbungsmethoden unterscheiden und deren jeweilige Vorteile und Herausforderungen erklären.

LEHRERBUCHKAPITEL

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

März … verstehen, warum eine Bewerbung die erste Arbeitsprobe für potenzielle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber darstellt.

… den Unterschied zwischen einer Initiativbewerbung und einer Bewerbung auf eine ausgeschriebene Stelle erklären.

… typische Fehler in Bewerbungsunterlagen identifizieren und vermeiden.

48. Das Deckblatt

… den Nutzen von Bewerbungstrainings und Feedbackgesprächen erkennen und für ihre persönliche Weiterentwicklung nutzen.

… erklären, welche Funktion und Bedeutung ein Deckblatt in einer Bewerbung hat.

… die Vorund Nachteile eines Deckblatts in einer Bewerbung reflektieren und kritisch bewerten. … entscheiden, wann es sinnvoll ist, ein Deckblatt zu verwenden, und wann es besser weggelassen wird.

… die wesentlichen Bestandteile eines Deckblatts benennen.

… Kriterien für ein professionelles und ansprechendes Deckblatt nennen und diese in der eigenen Gestaltung umsetzen.

… mithilfe geeigneter Design-Programme oder Textverarbeitungssoftware ein individuelles Deckblatt erstellen.

… verschiedene Deckblatt-Designs miteinander vergleichen und deren Gestaltungselemente analysieren.

LEHRERBUCHKAPITEL

49. Das Anschreiben

… Feedback zu eigenen Entwürfen einholen und die Gestaltung des Deckblatts entsprechend optimieren.

… ein Deckblatt visuell ansprechend gestalten, das zur angestrebten Stelle und Branche passt.

… das Deckblatt als ergänzendes Element der Bewerbungsmappe sinnvoll einsetzen und es mit dem Lebenslauf und Bewerbungsschreiben abstimmen.

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

April … erklären, welche Funktion und Bedeutung ein Anschreiben innerhalb der Bewerbungsunterlagen hat.

… die wesentlichen Bestandteile eines Anschreibens (Absender, Empfänger, Datum, Betreff, Anrede, Haupttext, Grußformel, Beilagen) benennen. … ein strukturiertes, fehlerfreies und individuell angepasstes Anschreiben für eine konkrete Stellenanzeige formulieren. … die formalen Kriterien eines Bewerbungsanschreibens einhalten (Schriftart, Schriftgröße, Zeilenabstand, Länge). … den Inhalt ihres Anschreibens an die spezifische Stelle und das Unternehmen anpassen. … eine klare und überzeugende Begründung für ihr Interesse an der Stelle formulieren. … ihre eigenen Stärken, Qualifikationen und Interessen passend zur Stellenbeschreibung darstellen. … eine angemessene, professionelle Sprache für ein Bewerbungsschreiben verwenden. … verschiedene Bewerbungsschreiben miteinander vergleichen und Verbesserungsvorschläge formulieren.

LEHRERBUCHKAPITEL

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

April … ihr eigenes Bewerbungsschreiben überarbeiten und auf Verständlichkeit, Klarheit und Korrektheit prüfen.

… die Unterschiede zwischen Mussund Kann-Qualifikationen in Stellenanzeigen erkennen und diese gezielt im Anschreiben berücksichtigen.

50. Der Lebenslauf

… erklären, was ein Lebenslauf ist und welche Funktion er im Bewerbungsprozess hat.

… die wesentlichen Bestandteile eines Lebenslaufs benennen (Persönliche Daten, Schulbildung, Berufserfahrung, besondere Kenntnisse, Hobbys, Datum & Unterschrift).

… die Unterschiede zwischen chronologischem und gegenchronologischem Lebenslauf erläutern und den jeweils passenden Stil für ihre Bewerbung wählen.

… die Bedeutung des Europass Lebenslaufs erklären und wissen, wann und warum er verwendet wird.

… selbstständig einen tabellarischen Lebenslauf nach formalen Kriterien (klare Struktur, einheitliches Design, sinnvolle Reihenfolge) erstellen.

… ihre Schulbildung, Praktika, Berufserfahrungen und besonderen Kenntnisse übersichtlich in einem Lebenslauf darstellen.

… passende besondere Kenntnisse und Fähigkeiten für eine Bewerbung auswählen und richtig formulieren.

… ihren Lebenslauf an eine spezifische Stellenausschreibung anpassen.

… die Bedeutung von Hobbies und Soft Skills im Lebenslauf einordnen und gezielt einsetzen.

51. Das Motivationsschreiben

… formale Fehler in Lebensläufen erkennen und verbessern (z. B. fehlende oder unklare Angaben, uneinheitliche Formatierung).

… ihren eigenen Lebenslauf mit Mitschülerinnen und Mitschülern sowie Lehrkräften reflektieren und Verbesserungsvorschläge umsetzen.

… eine digitale Lebenslaufvorlage (z. B. Europass) ausfüllen und abspeichern.

… eine übersichtliche, fehlerfreie und ansprechende Formatierung für ihren Lebenslauf wählen.

… sich bewusst machen, welche persönlichen Stärken und Kompetenzen sie für den Arbeitsmarkt mitbringen.

… erklären, was ein Motivationsschreiben ist und welche Funktion es im Bewerbungsprozess hat.

… den Unterschied zwischen einem Anschreiben und einem Motivationsschreiben erläutern.

… die formalen Kriterien eines Motivationsschreibens benennen (Schriftart, Schriftgröße, Zeilenabstand, Struktur).

… die Schlüsselqualifikationen, sozialen Kompetenzen und Handlungskompetenzen in einem Motivationsschreiben passend darstellen.

… ihr persönliches Persönlichkeitsprofil erstellen und mit den Anforderungen einer Stellenausschreibung verknüpfen.

… ein Motivationsschreiben logisch aufbauen (Einleitung, Hauptteil, Schluss) und dabei ihre individuellen Stärken hervorheben.

… die richtigen Formulierungen für ein überzeugendes Motivationsschreiben wählen.

LEHRERBUCHKAPITEL

LEHRERBUCHKAPITEL

52. Die Online-Bewerbung 53. Die Telefonbewerbung

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

April … verschiedene Muster für Motivationsschreiben analysieren und bewerten. … ein eigenes Motivationsschreiben für eine konkrete Stelle oder ein Praktikum verfassen. … ihre persönlichen Ziele, Interessen und Stärken reflektieren und diese schriftlich formulieren. … ihr Motivationsschreiben an die gewünschte Stelle oder das gewünschte Unternehmen anpassen. … die häufigsten Fehler in Motivationsschreiben erkennen und vermeiden. … ihr Motivationsschreiben optimieren und durch Feedback weiter verbessern. … einschätzen, wann ein Motivationsschreiben erforderlich oder sinnvoll ist.

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

Mai … die verschiedenen Formen der Online-Bewerbung (E-Mail-Bewerbung und OnlineBewerbungsformulare) erklären und deren Unterschiede benennen.

… die Vorteile und Herausforderungen der Online-Bewerbung gegenüber der klassischen Bewerbung nennen. … eine E-Mail-Bewerbung korrekt und professionell verfassen. … die formalen Anforderungen einer E-Mail-Bewerbung einhalten (Betreff, Grußformel, Inhalt, Anhang als PDF).

… ihre Bewerbungsunterlagen digital erstellen und in einer PDF-Datei zusammenführen.

… die richtige Betreffzeile für eine Online-Bewerbung formulieren

… ein professionelles Anschreiben direkt im E-Mail-Text verfassen.

… ein Online-Bewerbungsformular vollständig und korrekt ausfüllen.

… geeignete Plattformen und Karriereseiten für die Stellensuche im Internet nutzen. … typische Fehler bei einer Online-Bewerbung erkennen und vermeiden.

… bewerten, wann eine Online-Bewerbung einer klassischen Bewerbung per Post vorzuziehen ist.

… ihre Bewerbungsunterlagen vor dem Absenden prüfen und optimieren.

… eine eigene Online-Bewerbung simulieren und Feedback dazu einholen.

… den Zweck und die Bedeutung der Telefonbewerbung im Bewerbungsprozess erklären.

… sich gezielt auf ein Bewerbungs-Telefonat vorbereiten (z. B. Ziel definieren, Notizen anfertigen, Unterlagen bereitlegen).

… geeignete Fragen für ein Bewerbungs-Telefonat formulieren und schriftlich festhalten. … ein freundliches und professionelles Gesprächsverhalten am Telefon anwenden. … die richtige Gesprächsstruktur für ein Bewerbungs-Telefonat einhalten (Begrüßung, Anliegen klären, Informationen sammeln, Abschluss). … wichtige Gesprächsinhalte während eines Telefonats notieren und zusammenfassen. … mit Unsicherheiten oder unerwarteten Fragen während eines Telefonats umgehen. … durch eine angemessene Sprechweise, Lautstärke und Betonung einen positiven Eindruck hinterlassen. … ein Telefonat zielgerichtet und ohne unnötige Abschweifungen führen.

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

54. Das Vorstellungsgespräch

Mai … nach einem Telefonat eine Selbstreflexion durchführen, um Verbesserungspotenziale zu erkennen. … zwischen Mussund Kann-Informationen in einem Telefonat unterscheiden und gezielt nachfragen. … eine praktische Übung zur Telefonbewerbung durchführen und konstruktives Feedback geben bzw. annehmen. … im Team ein Telefon-Bewerbungsgespräch simulieren und analysieren. … aus einer Telefonbewerbung konkrete nächste Schritte für den Bewerbungsprozess ableiten. … den Zweck und die Bedeutung eines Vorstellungsgesprächs erklären. … sich gezielt auf ein Vorstellungsgespräch vorbereiten (z. B. Informationen über das Unternehmen sammeln, eigene Stärken und Schwächen reflektieren).

… die wichtigsten Kriterien für ein gelungenes Vorstellungsgespräch benennen und erläutern. … die Bedeutung von Kleidung und äußerem Erscheinungsbild für den ersten Eindruck beim Vorstellungsgespräch verstehen und angemessen umsetzen.

… sich entsprechend der Unternehmensbranche passend kleiden und wissen, was als angemessen gilt.

… die Wichtigkeit eines selbstbewussten, höflichen und respektvollen Auftretens im Vorstellungsgespräch erklären und praktisch umsetzen.

… sich klar und strukturiert ausdrücken sowie Fragen zu ihrem Lebenslauf und ihren

Qualifikationen souverän beantworten.

… typische Fragen in einem Vorstellungsgespräch beantworten und eigene Fragen an die Arbeitgeberin oder den Arbeitgeber formulieren.

… Strategien für eine angemessene Antwort auf die Frage nach den Gehaltsvorstellungen entwickeln.

… die Bedeutung von Ehrlichkeit und Authentizität im Bewerbungsprozess verstehen und anwenden.

… Notizen während des Vorstellungsgesprächs sinnvoll nutzen, um relevante Informationen festzuhalten.

… Körpersprache und nonverbale Kommunikation gezielt einsetzen, um einen positiven Eindruck zu hinterlassen.

… mit Nervosität umgehen und Strategien zur Stressbewältigung im Vorstellungsgespräch anwenden.

… Vorstellungsgespräche in Rollenspielen simulieren und konstruktives Feedback geben bzw. annehmen.

… nach einem Vorstellungsgespräch eine Selbstreflexion durchführen, um Verbesserungspotenziale zu erkennen.

55. Das Assesment Center 56. … und wenn ich groß bin, werde ich …

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …

MONAT

Juni … den Zweck und die Bedeutung eines Assessment Centers (AC) erklären. … den Unterschied zwischen einem Assessment Center und einem herkömmlichen Bewerbungsgespräch benennen. … typische Aufgaben und Tests in einem Assessment Center beschreiben und deren Zielsetzung erklären. … verschiedene Methoden zur Selbstdarstellung und Selbstpräsentation in einem Assessment Center anwenden. … die Bedeutung von Teamarbeit und Kooperation bei Gruppenübungen im AC verstehen und gezielt umsetzen.

… typische Aufgabenstellungen im AC (z. B. Gruppendiskussionen, Fallstudien, Rollenspiele, Präsentationen) beschreiben und Lösungsstrategien entwickeln. … sich in praktischen Übungen auf ein Assessment Center vorbereiten und ihr Verhalten reflektieren. … die Rolle von Beobachterinnen und Beobachtern (z. B. Führungskräften oder Personalverantwortlichen) im Assessment Center verstehen und deren Bewertungsmaßstäbe nachvollziehen. … effektive Strategien zur Vorbereitung auf ein Assessment Center entwickeln (z. B. durch Rollenspiele, Selbstpräsentationen, Testübungen).

… Stressbewältigungsstrategien für herausfordernde Situationen im AC anwenden. … ihr eigenes Verhalten im Assessment Center nach der Teilnahme reflektieren und Verbesserungspotenziale identifizieren. … sich nach einem Assessment Center konstruktives Feedback einholen und daraus lernen. … verschiedene Bildungsund Berufswege anhand von Beispielen nachvollziehen und beschreiben.

Arbeitsblatt 1 / Kopiervorlage

Das bin ich - das kann ich

Name: Datum:

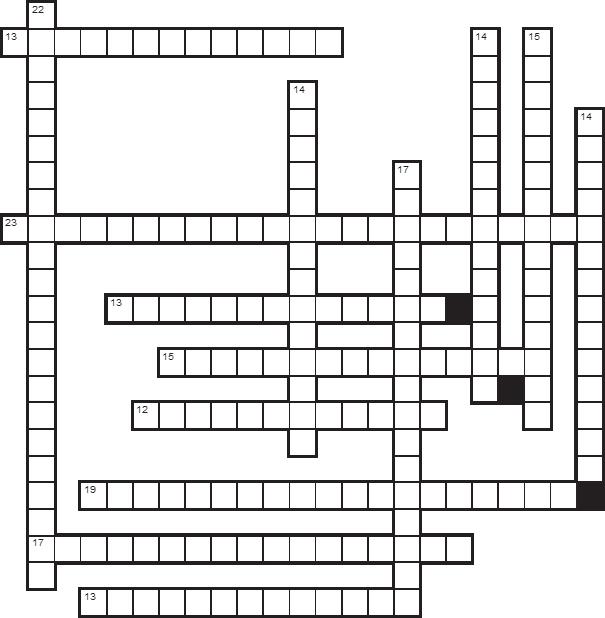

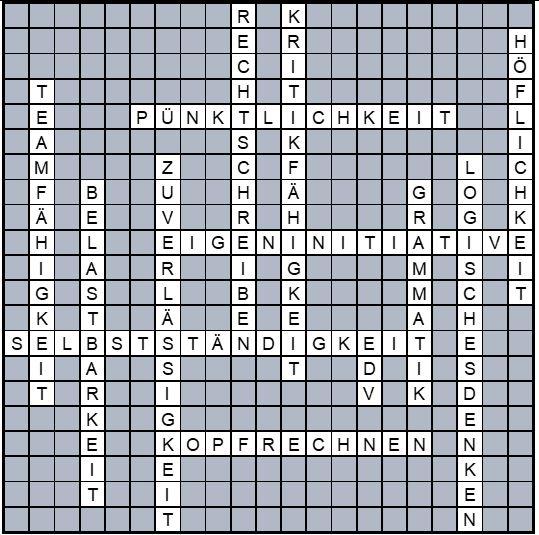

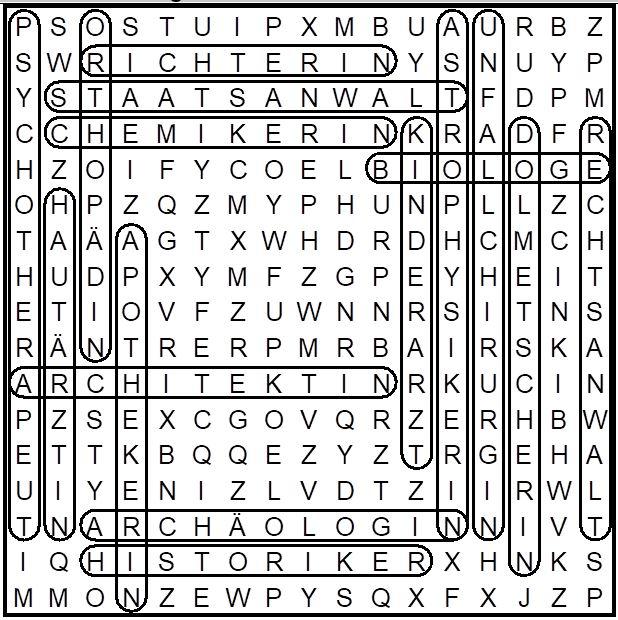

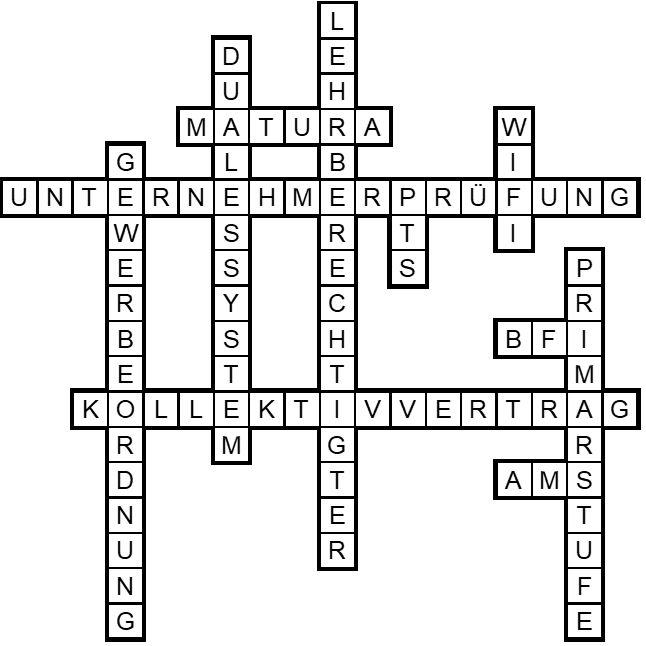

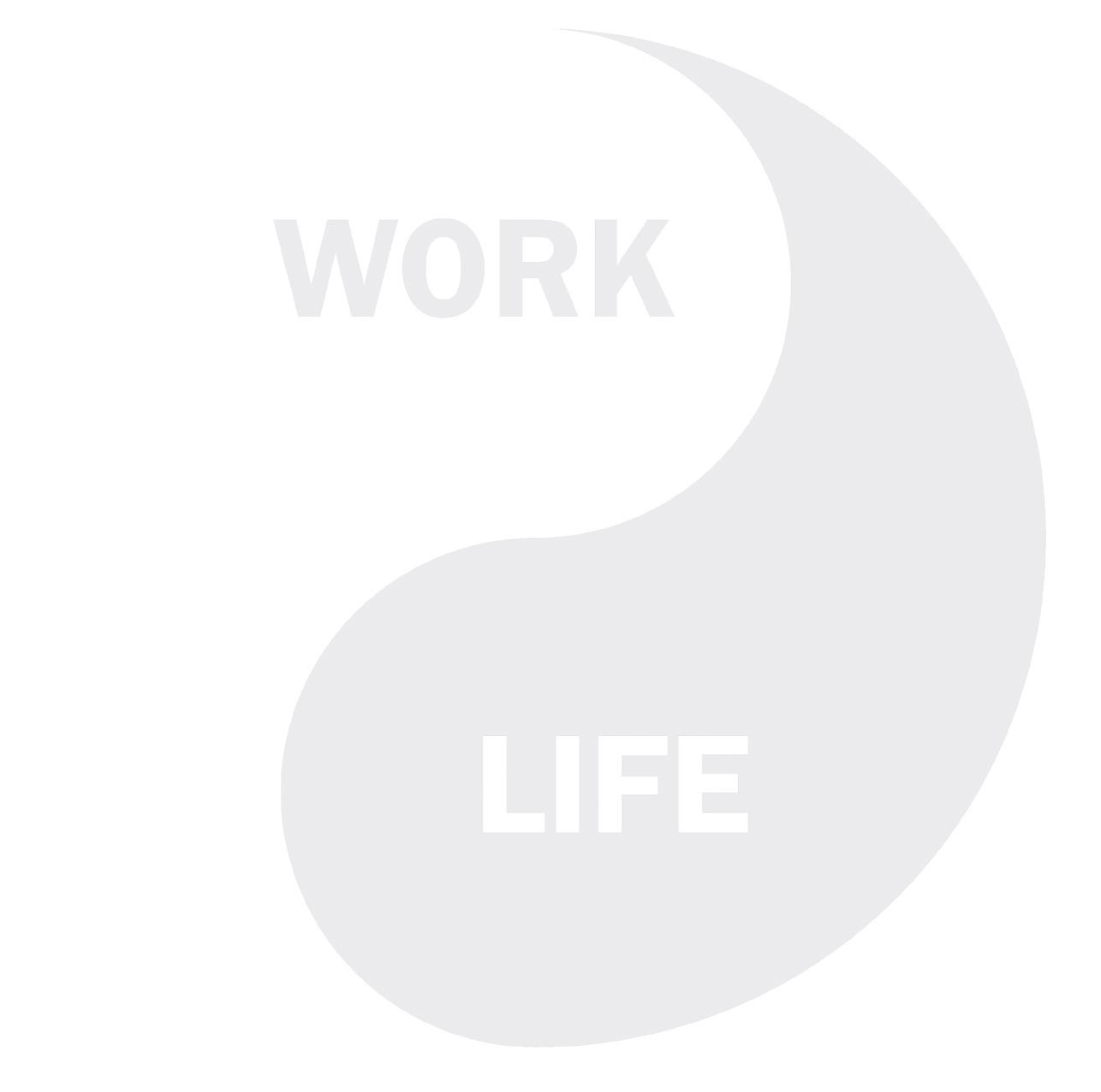

Gitterbastelrätsel – Hard und Soft Skills

Fülle die Kästchen mit den Begriffen! Tipp: Die Zahlen stehen für die Anzahl der Buchstaben.

Pünktlichkeit * Grundrechnungsarten * Selbstständigkeit * Excel-Kenntnisse * Flexibilität * Teamfähigkeit * Fremdsprachenkenntnisse * Belastbarkeit * Rechtschreibkenntnisse * Prozentrechnen * Zuverlässigkeit * Word-Kenntnisse * Konfliktfähigkeit * Lesefertigkeit

Arbeitsblatt 2 / Kopiervorlage

Das bin ich - das kann ich

Name: Datum:

Ordne nun die Skills von Arbeitsblatt 1 richtig zu!

Notiere nun, welche dieser Skills du besonders gut beherrschst bzw. an welchen Skills du noch arbeiten musst!

Beherrsche ich gut:

An diesen muss ich noch arbeiten:

Arbeitsblatt 3 / Kopiervorlage

Name:

Das bin ich - das kann ich

Datum:

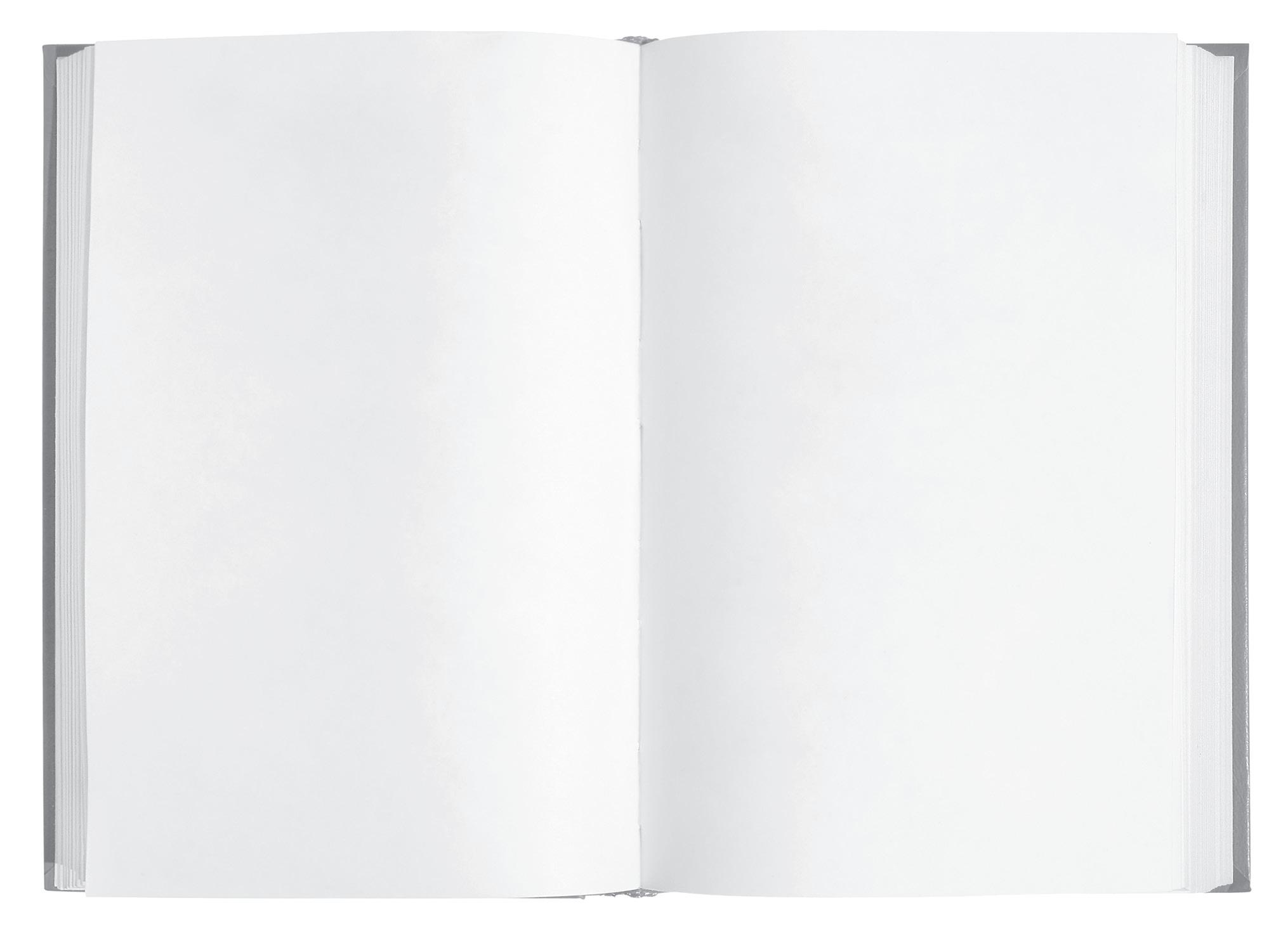

Dieses Rätsel ist schon ausgefüllt! Allerdings sind die Buchstaben durcheinandergekommen. Setze sie zu sinnvollen Wörtern zusammen und trage sie in das untere Rätsel ein! Tipp: Alle gesuchten Begriffe drehen sich um Hard Skills und Soft Skills.

Arbeitsblatt 4 / Kopiervorlage

Das bin ich - das kann ich

Name: Datum:

1. Buchstabenreihen fortführen – Wähle die passende Lösung aus und markiere diese!

1 F G I L P ?

a) V b) U c) X d) T e) Keine Antwort ist richtig.

2 A B C E G J M Q ?

a) V b) W c) T d) U e) Keine Antwort ist richtig.

3 A K C M E O ?

a) U b) G c) H d) P e) Keine Antwort ist richtig.

4 V K T K R K ?

a) K b) P c) L d) S e) Keine Antwort ist richtig.

5 F H J G D F H E ?

a) B b) A c) Z d) F e) Keine Antwort ist richtig.

2. Reihenfolgen – Markiere die richtige Antwort!

1 Welche Person ist am größten

☺ Alex ist nicht die größte Person, jedoch größer als Moritz.

☺ Tobias ist kleiner als Alex, aber größer als Moritz.

☺ Sarah ist das größte Mädchen und für eine Frau sehr groß.

☺ Tobias ist mindestens so groß wie Sarah.

a) Moritz b) Alex c) Tobias d) Sarah e) Keine Antwort ist richtig.

2 Welche Person ist am jüngsten?

☺ Marius ist älter als Marlene.

☺ Stefan ist jünger als Marius und Marlene.

☺ Stefan ist älter als Lisa

☺ Lena ist nicht die Jüngste und fast genauso alt wie Stefan

a) Marius b) Lena c) Lisa d) Stefan e) Keine Antwort ist richtig.

3 Welches Auto ist das langsamste?

☺ Auto Z ist langsamer als Auto Y, aber schneller als Auto R

☺ Auto S ist mindestens so schnell wie Auto Y.

a) Auto Z b) Auto Y c) Auto R d) Auto S e) Keine Antwort ist richtig.

Arbeitsblatt 5 / Kopiervorlage

Das bin ich - das kann ich

Name: Datum:

3. Wochentage – Markiere die richtige Lösung!

1 In 4 Tagen ist Dienstag. Welcher Tag war 1 Tag nach vorgestern?

a) Freitag b) Donnerstag c) Mittwoch d) Samstag e) keine Antwort ist richtig

2 In 6 Tagen ist Mittwoch. Welcher Tag war gestern?

a) Mittwoch b) Samstag c) Donnerstag d) Dienstag e) keine Antwort ist richtig

3 Vorgestern war 1 Tag nach Samstag. Welcher Tag ist übermorgen?

a) Donnerstag b) Freitag c) Samstag d) Sonntag e) keine Antwort ist richtig

4 Morgen ist der 4. Tag nach Freitag. Welcher Tag war 1 Tag nach vorgestern?

a) Montag b) Mittwoch c) Freitag d) Sonntag e) keine Antwort ist richtig

4. Ein Element passt nicht in die Reihe – Um welches handelt es sich?

5. Wörter erkennen – Die Buchstaben sind durcheinander gewürfelt! Welches Wort ergeben sie?

Arbeitsblatt 6 / Kopiervorlage

Das bin ich - das kann ich

Name: Datum:

Kopfrechnen – Löse die folgenden Aufgaben ohne Taschenrechner!

1. 57,8 + 9 + 3 + 7 = 2. 12 x 3,4 – 5 =

3. 2,2 + 4,4 + 7 + 0,5 = 4. 112 + 1,12 – 11 – 9,91 =

5. 11 x 4,43 + 5 =

6. 28,5 + 3 + 2,7 – 9,5 =

7. 39.309 : 3 = 8. 20 : 0,5 + 20 =

9. 320 + 5 x 2 =

Maße und Einheiten umrechnen!

F. Wie viele Dezimeter sind 245,45 Zentimeter?

A.

F. Wie viele Tonnen sind 82 Zentner?

A.

F. Wie viele Gramm sind 79,8 Kilogramm?

A.

F. Wie viele Tonnen sind 62 428 Kilogramm?

A.

F. Wie viel Cent sind 208,02 €?

A.

F. Wie viele Minuten sind 660 Sekunden?

A.

F. Wie viele Millimeter sind 25 Meter?

A.

F. Wie viele Dekagramm sind 19 Kilogramm?

A.

10. 8.947,66 – 8.678,16 =

Arbeitsblatt 7 / Kopiervorlage

Name:

Das bin ich - das kann ich

Datum:

„P“-und „R“-Test

Jede Aufgabenzeile besteht aus zwei Buchstaben, nämlich „P“ und „R“. Finde in jeder Zeile alle „P“s und trage ihre Anzahl in der rechten Spalte ein! Stoppe die Zeit, wie lange du dafür brauchst! Anzahl

1. R R R R P R R P R R R P R P R

2. R R R R R R P R R R R R R R R

3. R R P R R R R P R R P R P R R

4. R R R R R P R R R R P R R R R

5. P R R R P R R R R R R R R R R

6. R R R R R R R R P R R R R R R

7. R R R R R R R R R R R R R R R

8. R R R P R R P R R R R R P R R

9. P R R R R R P R R P R R R R P

10. R R R R R R P R R R R R R R R

11. R P P R P R P R R

13. R R R R R R R R R R R R P R R

14. R R R R R P R P R P R P P R R

15.

19.

21. R R R R R R R R R R R R R R R

22. R R R

Arbeitsblatt 8 / Kopiervorlage

Name:

Das bin ich - das kann ich

Datum:

Schreibe in die Dreiecke die Zahl 3, in die Vierecke die Zahl 4! Stoppe die Zeit, die du für diese Aufgabe brauchst!

Nun vergleiche deine Ergebnisse mit dem Lösungsblatt! Trage dein Ergebnis hier ein!

Ich habe _____________von 104 richtig!

Konzentration – Konzentration – Konzentration! Im folgenden Zahlenblock ist 10-mal die Zahl 4289 versteckt! Markiere sie mit einem Marker! Du hast zwei Minuten dafür Zeit!

7834428991376779009865009152348420771024201891579246809875318642145612339024194 8993338673399428965879403921339931248893990708954289924756984277349917498339391 2019749033900197642897705132428000076193536467574289990102938475665748392017442 8779428976412789209461261786753923934945958193932385637856990821904875392017666 4439220011786543210942898712309434289785619204814289991765321440238975645342312 0394857657716234876234679965398165873658323939114578981885639126498732346218975 4326891677987230980259539250993344428989247701728374758321098143600042

Nun vergleiche deine Ergebnisse mit dem Lösungsblatt!

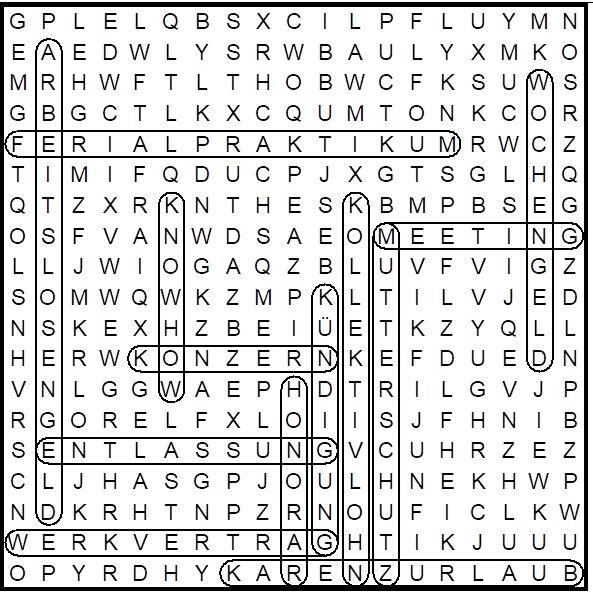

Lösungen „Aufgaben für schlaue Köpfe“, Buch S. 5 - 25

K. 3/S. 18/16

A Computerkompetenz: umfasst die sichere und kritische Anwendung der Technologien der Informationsgesellschaft (TIG) und daher die Beherrschung der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT).

B Kulturelle Kompetenz: umfasst die Anerkennung der Bedeutung des künstlerischen Ausdrucks von Ideen, Erfahrungen und Gefühlen durch verschiedene Medien.

C Soziale Kompetenz: umfasst persönliche, zwischenmenschliche und interkulturelle Kompetenzen und betrifft alle Formen von Verhalten, die es Einzelpersonen ermöglichen, in effizienter und konstruktiver Weise am gesellschaftlichen und beruflichen Leben teilzuhaben.

D Unternehmerische Kompetenz: ist die Fähigkeit, Ideen in Taten umzusetzen. Dies erfordert Kreativität, Innovation und Risikobereitschaft sowie die Fähigkeit, Projekte zu organisieren und durchzuführen, um bestimmte Ziele zu erreichen.

E Fremdsprachliche Kompetenz: erfordert dieselben Grundfähigkeiten wie die muttersprachliche Kompetenz und zusätzlich Fähigkeiten wie Vermittlungsfähigkeit und kulturelles Verständnis.

F Mathematische und naturwissenschaftliche Kompetenz: ist die Fähigkeit, mathematisches Denken zu entwickeln und anzuwenden, um Probleme in Alltagssituationen zu lösen. Grundlegende naturwissenschaftlich-technische Kompetenz ist die Beherrschung und Anwendung von Wissen und Methoden, um die natürliche Welt zu erklären.

G Lernkompetenz: ist die Fähigkeit zu lernen und das eigene Lernen sowohl alleine als auch in der Gruppe nach seinen eigenen Ansprüchen zu organisieren und sich dabei der Methoden und Möglichkeiten bewusst zu sein.

H Muttersprachliche Kompetenz: ist die Fähigkeit, Konzepte, Gedanken, Gefühle, Tatsachen und Meinungen sowohl mündlich als auch schriftlich ausdrücken und interpretieren zu können und sprachlich angemessen und kreativ in allen gesellschaftlichen und kulturellen Zusammenhängen darauf zu reagieren.

K. 4/S. 23/1 LÖSUNGSWORT: Berufswahl

K. 4/S. 23/2 LÖSUNGSWORT: Zusammenarbeiten

K. 4/S. 24/3 Wer erfand den Buchdruck mit beweglichen Lettern? Johannes Gutenberg * Wie hat man vor dem 15. Jh. Bücher hergestellt? mit der Hand abgeschrieben * Wie wurde erreicht, dass alle Zeilen gleich lang und die Wortzwischenräume gleich groß waren? Es wurden unterschiedlich breite Buchstaben verwendet. * Wodurch wurde die Arbeit des Schriftsetzers ersetzt? durch den Einsatz des Computers

K. 4/S. 25/7 a) 8 * 5 b) 31 * 39 c) k * e d) 35 e) 32 f) 31 g) h h) 60 i) 97

K. 4/S. 26/8 a) 525 € b) 14,7 m2 c) 137,5 € d) bei der zweiten Wahl e) 274,4664 km f) 3242,92 € g) 350 cm2 h) 21 865 Flaschen i) 1 539,25 € j) Lunz am See: 9,52 % * Schladming: 38,09 % * Neusiedl am See: 28,57 % * Steyr: 23,8 %

K. 4/S. 27/10 It has fluctuated * it has declined * state, professional education * 3, 1, 2

K. 4/S. 29/13 Markus Fleischer, Polizist, Anwalt * Sophie Jankovic, Bundeskanzlerin, Ärztin * Kadir Schmidt, Lokführer, Ingenieur * Marlene Klein, Baggerfahrerin, Tischlerin * Aleksandra Winkler, Detektivin, Köchin

LÖSNGEN

Lösungen „LehrerInnenheft“, Buch S. 27 - 34

AB 1

AB 2 Hard Skills: Fremdsprachenkenntnisse * Grundrechnungsarten * Excel-Kenntnisse * Rechtschreibkenntnisse * Lesefertigkeit * Word-Kenntnisse * Prozentrechnen Soft Skills: Belastbarkeit * Teamfähigkeit * Flexibilität * Selbstständigkeit * Pünktlichkeit * Konfliktfähigkeit * Zuverlässigkeit

AB 3

AB 4 1. Buchstabenreihen fortführen: 1b) U * 2d) U * 3b) G * 4b) P * 5a) B

2. Reihenfolgen: 1e) Keine Antwort ist richtig. * 2c) Lisa * 3b) Auto Y

AB 5 3. Wochentage: 1b) Donnerstag * 2a) Mittwoch * 3a) Donnerstag * 4d) Sonntag 4. Ein Element passt nicht in die Reihe: 1. k (kein Vokal) * 2. k (Zahlen und Buchstaben wechseln einander ab) * 3. l (jeder zweite Buchstabe wird doppelt genannt, daher müsste hier ll stehen) * 4. u (müsste großgeschrieben werden) * 5. l (m und n wechseln sich ab)

5. Wörter erkennen: 1. Test * 2. Bogen * 3. Becher * 4. Filzstift * 5. Tischler * 6. Maurer * 7. Förster * 8. Köchin

AB 6 Kopfrechnen: 1) 103,8 * 2) 38 * 3) 14,1 * 4) 92,21 * 5) 53,73 * 6) 24,7 * 7) 13103 * 8) 60 * 9) 330 * 10) 269,5 Maße und Einheiten umrechnen: 24,545 dm * 4,1 t * 79 800 g * 62.428 t * 20 802 c * 11 min * 25 000 mm * 1 900 dag * 48 480 m

AB 7 1) 4 * 2) 1 * 3) 4 * 4) 2 * 5) 2 * 6) 1 * 7) 0 * 8) 3 * 9) 4 * 10) 1 * 11) 5 * 12) 1 * 13) 1 * 14) 5 * 15) 4 * 16) 1 * 17) 2 * 18) 3 * 19) 1 * 20) 2 * 21) 0 * 22) 2 * 23) 1 * 24) 2 * 25) 1 * 26) 4* 27) 0 * 28) 7* 29) 1* 30) 3 * 31) 1 * 32) 2 * 33) 1 * 34) 2 * 35) 6 * 36) 1

AB 8

Konzentration – Konzentration – Konzentration!

7834428991376779009865009152348420771024201891579246809875318642145612339024194