Olympe Verlag

Lade die eSquirrel Lern-App auf dein Smartphone, wähle dieses Buch aus, gib den Code ein und los geht’s!

.eSquirrel .at XXXXX

Damit du dein neues Buch besser kennenlernst, haben wir 12 Aufgaben für dich zusammengestellt. Nach ihrer Lösung wirst du dich bestens in deinem Buch zurechtfinden.

1. INHALTSVERZEICHNIS: Schlage das Inhaltsverzeichnis in deinem Buch auf! Die mit Großbuchstaben in Farbe geschriebenen Überschriften sind die Hauptthemen. Welche zwei Themen interessiert dich am meisten? Schreibe sie auf!

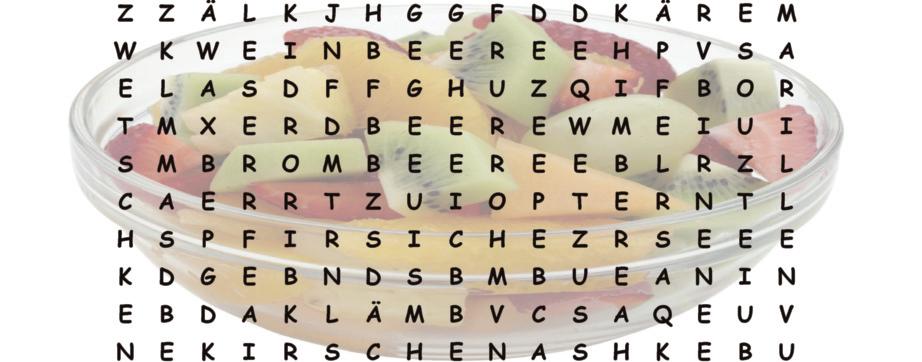

2. FLIEßTEXT: Auf den Grundseiten erfährst du alles Wichtig über die verschiedenen Themen, mit denen du dich im Unterricht beschäftigen wirst. So findest du auf S. 21 Informationen, wie eine ausgewogene Ernährung aufgebaut sein soll.

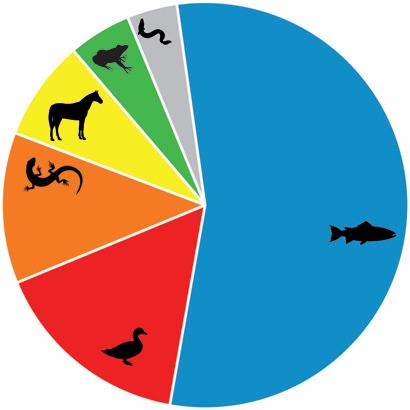

Notiere alle 7 Nahrungsmittel aus dem Ernährungskreis!

3. SEITENSPALTEN: Sie sind wirklich interessant für dich, weil...

...du ERKLÄRUNGEN für die im Fließtext orange markierten Wörter findest! Suche die Erklärung für „abiotisch“ im Großkapitel „Lebewesen in ihrem Lebensraum“ und schreibe sie auf!

stillen: ein Baby mit Muttermilch füttern

Erörtere, was es für die berufliche Zukunft einer Frau bedeutet, wenn sie eine längere Zeit nicht arbeiten kann!

...du AUFGABEN, die mit Symbolen für die unterschiedlichen Anforderungsbereiche gekennzeichnet sind, lösen kannst! Suche im Buch in der Seitenspalte nach jeweils zwei weiteren Beispielen pro Spalte! Schreibe die Operatoren (Verben, die angeben, was zu tun ist) der Farbe entsprechend in die passende Spalte!

ACHTUNG: Einige Operatoren könne auch mehreren Kompetenzbereichen zugeordnet werden.

Fachwissen erlernen und kommunizieren Erkenntnisse gewinnen über Gelerntes nachdenken und Probleme lösen

benennen, markieren, ... analysieren, interpretieren, ...

erörtern, kritisch Stellung nehmen, ...

4. INFORMATION: In den Seitenspalten findest du immer wieder Postits, die mit ihren zusätzlichen Informationen dein Wissen erweitern. Gib den Titel der Zusatzinformation auf S. 68 an!

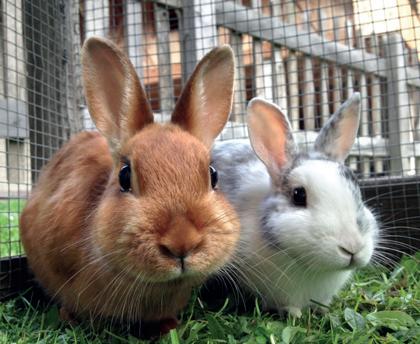

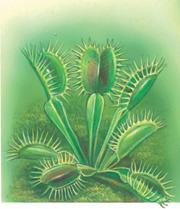

5. FOTOS und ILLUSTRATIONEN: Im Buch gibt es auch viele Fotos und Illustrationen. Sie sind nummeriert (Abb. 1, Abb. 2...) und sehr oft beziehen sich Aufgaben in der Seitenspalte auf sie! Gehe auf S. 58 und schreibe die Bildlegende von Abb. 10 hier auf!

6. AUFGABEN: Fast jedes Unterkapitel endet mit der oder den Seite(n) „Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe“. Hier kannst du dein Wissen und Können testen und die neu erworbenen Kompetenzen (gekennzeichnet durch die drei Farben) anwenden. Gehe auf S. 81 und schreibe auf, welches Nutztier aus China stammt!

7. METHODENSEITEN : Sie zeigen dir Schritt für Schritt, wie du arbeiten sollst! Suche die Methodenseite „EIN LERNPLAKAT ERSTELLEN“ und schreibe auf, wie lange Katzen leben!

8. EXPERIMENTE: Du findest sie in der Seitenspalte! Schreibe auf, was du auf S. 12 ertasten sollst!

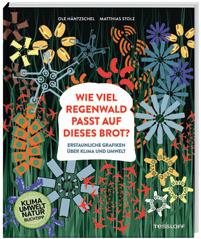

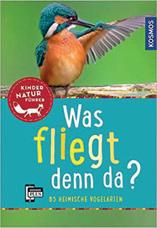

9. KOMPETENZ-CHECK: Am Ende jedes Großkapitels kannst du selbst einschätzen, was du kannst. Hier gibt es auch Buchtipps zum Vertiefen deiner Kenntnisse! Gehe zum Kompetenzcheck „LEBEWESEN VERÄNDERN SICH“ und gib an, aus welcher bekannten Sachbuchreihe das Buch von Anette Hackbarth stammt!

10. REPORT: Spannende Inhalte als zusätzliche Information findest du in den verschiedenen REPORTS. Suche im „MENSCH-REPORT“, wie viele Atemzüge ein Mensch in 70 Jahren machen kann!

11. Personen- und Sachregister: Es hilft dir schnell, wichtige Inhalte mit alphabetisch geordneten Stichwörtern im Buch zu finden! Schreibe mit Hilfe des Registers auf, auf welcher Seite das Wort LEGUMINOSEN im Buch zu finden ist!

LEGUMINOSEN S: ____________

Lebensraum, der: auch Biotop genannt; Gebiet, in dem bestimmte Pflanzen und Tiere leben

Das Wort Biologie setzt sich aus zwei griechischen Wörtern zusammen. „Bios“ bedeutet das Leben. „Logos“ heißt die Lehre. Biologie ist daher die Lehre vom Leben. In Biologie wirst du über Tiere, Pflanzen und den Menschen lernen.

In diesem Unterrichtsfach geht es aber nicht nur um Lebewesen, sondern auch um die Lebensräume in denen sie leben. Es geht also auch um unsere Umwelt sowie darum, wie man mit dieser Umwelt verantwortungsvoll umgeht. Daher spricht man von Biologie und Umweltbildung.

Du wirst in diesem Schuljahr im Fach Biologie und Umweltbildung folgende Teilbereiche der Biologie kennen lernen.

BIOLOGIE UND UMWELTKUNDE

BOTANIK

ZOOLOGIE

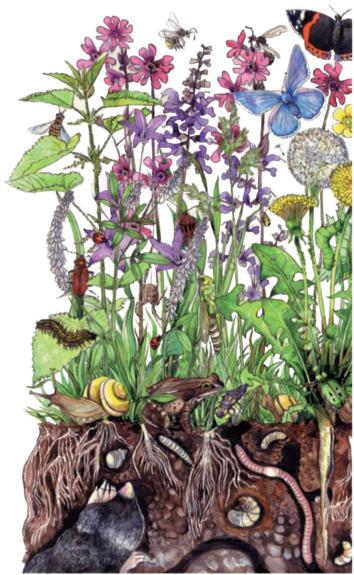

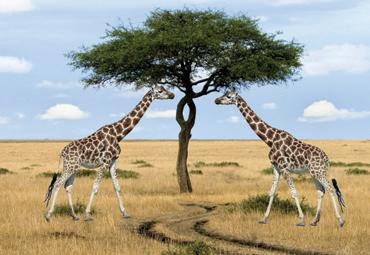

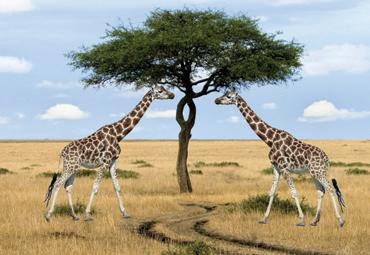

Abb. 1: Beschreibe diesen Lebensraum! Erläutere, welche Tiere und Pflanzen vorkommen könnten und welche Lebensbedingungen hier vorherrschen!

Benenne einige weitere Lebensräume!

Erstelle in deinem Heft eine Tabelle! Trage zu jedem Lebensraum typische Merkmale ein!

Besprecht in der Klasse, wie diese Lebensräume durch den Menschen verändert werden!

SOMATOLOGIE

beschäftigt sich mit dem menschlichen Körper

beschäftigt sich mit den Pflanzen

beschäftigt sich mit den Tieren ÖKOLOGIE

beschäftigt sich mit den Zusammenhängen zwischen einem Lebensraum und seinen Lebewesen

Die Biologie ist eine Naturwissenschaft. Sie befasst sich mit der belebten und unbelebten Natur. Biologinnen und Biologen beobachten Tiere, untersuchen Pflanzen, führen Versuche durch und schreiben ihre Ergebnisse genau auf. Das alles wirst du im Biologieunterricht auch kennenlernen. Du wirst in die Natur hinausgehen und Skizzen von Pflanzen und Tieren anfertigen. Du wirst mit einer Lupe oder dem Mikroskop arbeiten. Vielleicht wirst du auch fotografieren oder filmen. Du siehst, die Arbeit wird interessant und sehr vielfältig!

Merkmale der Lebewesen

F Lebewesen reagieren auf ihre Umwelt.

F Sie haben einen Stoff und Energiewechsel (Atmung, Ernährung).

F Sie pflanzen sich fort.

F Sie bewegen sich oder verändern ihre Gestalt.

F Sie entwickeln sich und wachsen.

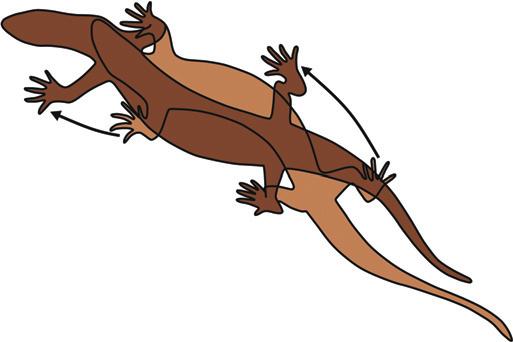

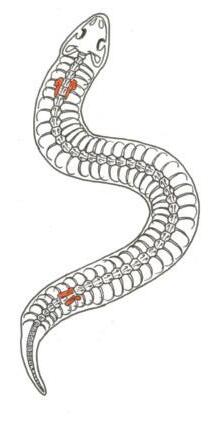

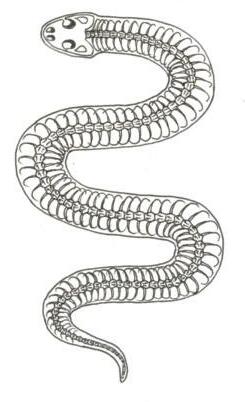

Einteilung der Lebewesen in Gruppen: Die Lebewesen werden in REICHE (Tiere, Pflanzen) eingeteilt. Die Reiche werden in STÄMME unterteilt (z. B. Stamm der Wirbeltiere). Innerhalb eines Stammes ordnet man die Lebewesen in KLASSEN, ORDNUNGEN, FAMILIEN und GATTUNGEN, bis man schließlich bei der ART angelangt ist.

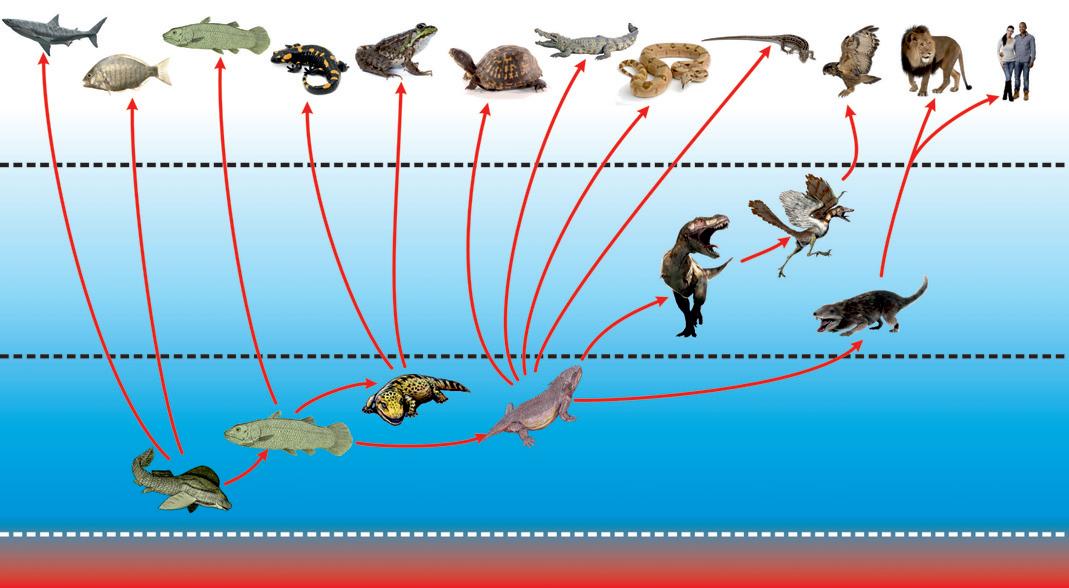

Der Lebensstammbaum

Biologinnen und Biologen wollen die Natur erforschen. Damit sie eine gewisse Übersicht behalten, haben sie die Biologie – wie du weißt – in einzelne Bereiche eingeteilt. Um bei den vielen Lebewesen den Überblick zu behalten, gibt es auch hier eine Ordnung. Die folgende Abbildung stellt dir die einfachste Einteilung aller Lebewesen dar.

Einzeller, der: Lebewesen, das nur aus einer Zelle besteht

Zelle, die: kleinste Einheit der Lebewesen

Vergleiche die Bilder der Vertreter der einzelnen Tierstämme! Wie unterscheiden sich die Tiere? Erkläre auch, was dir auffällt!

Abb. 3: Einteilung der Lebewesen in so genannte Reiche

Bakterium, das: sehr einfach aufgebautes Lebewesen

Der Lebensbaum zeigt, dass es einfache Lebewesen wie Bakterien oder Einzeller gibt. Daneben gibt es Pflanzen und Tiere, die komplizierter aufgebaut sind. Du wirst noch lernen, dass sich über einen langen Zeitraum hinweg die komplizierteren Lebewesen aus den ersten und einfachsten Lebensformen entwickelt haben. So sind immer neue Arten entstanden sind.

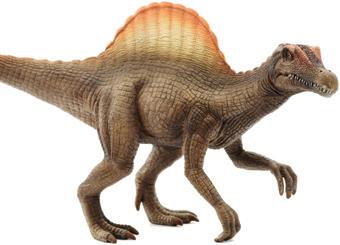

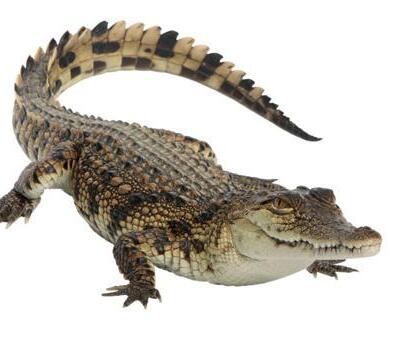

Heute kennt man ungefähr 8,7 Millionen Tierarten. Sie werden zahlreichen Stämmen zugeordnet. Hier siehst du einige der Stämme, die du noch kennenlernen wirst:

Stamm der Wirbeltiere:

Dazu gehören alle Säugetiere, aber auch Vögel, Fische, Reptilien und Amphibien.

Stamm der Gliederfüßer: Zu diesem Stamm gehören unter anderem Insekten, Spinnen und Krebse.

Stamm der Stachelhäuter: Vertreter dieses Stammes sind Seeigel, Seesterne und Seewalzen.

Stamm der Weichtiere: Schnecken, Muscheln und Tintenfische gehören zu dieser Gruppe.

Stamm der Nesseltiere: Zu diesem Stamm werden Korallen und Quallen gezählt.

Stamm der Ringelwürmer: Sicherlich kennst du den Regenwurm. Er gehört zu diesem Stamm.

Stamm der Schwämme: Auch diese Lebewesen sind Tiere. Sie kommen nur im Wasser vor.

Hier fehlt ja einiges! Schreibe die Fachbegriffe korrekt auf!

Mit den Zusammenhängen zwischen einem Lebensraum und seinen Lebewesen beschäftigt sich die Mit dem menschlichen Körper beschäftigt sich die

Mit der Tierwelt beschäftigt sich die Mit der Pflanzenwelt beschäftigt sich die

Lebewesen haben bestimmte Merkmale – Ordne die Begriffe richtig zu!

Wachstum © Fortpflanzung © Stoffwechsel © Bewegung © Reizbarkeit

Kennzeichen des Lebens

Im heurigen Schuljahr wirst du vor allem den Stamm der Wirbeltiere kennenlernen. Auf diesem Clipboard sind die Wirbeltierklassen angeführt, allerdings fehlen die Tiernamen. Fülle die Lücken! Wähle dazu Tiere aus deinem Biologiebuch aus! Du kannst dabei auch schon das SACHREGISTER im Anhang verwenden. ACHTUNG: Die Beispiele für Fische musst du dir aus einem Lexikon oder dem Internet z. B. auf www.wikipedia.org erst heraussuchen!

Wirbeltiere

LURCHE FISCHE

4 Vertreter:

Oft musst du Texte lesen, die du nicht gleich verstehst. Um den Inhalt leichter zu verstehen, kannst du die folgende Vorgangsweise anwenden:

Verschaffe dir einen Überblick!

Wie lautet die Überschrift?

Sind einzelne Wort hervorgehoben (kursiv oder fett gedruckt)?

Der Baummarder

Der Baummarder hat ein kastanien- bis dunkelbraunes Fell mit einem dottergelben bis gelblich braunen Kehlfleck.

Seine Körperlänge beträgt inklusive des langen buschigen Schwanzes 60 bis 80 cm. Er wird 0,8 bis 1,8 kg schwer. Männchen sind etwas größer als Weibchen.

Baummarder sind in Europa weit verbreitet. Sie können sehr gut klettern und bis zu vier Meter weit springen. In ihrem Revier, das sie mit einem Sekret ihrer Analdrüsen markieren, legen sie in Baumhöhlen Nester an. Die Paarungszeit ist im Hochsommer, das Weibchen bringt die Jungen im April des nächsten Jahres zur Welt. Die Jungen bleiben acht Wochen im Nest. Mit 12 bis 16 Wochen sind sie selbstständig.

Diese Tiere sind Allesfresser. Sie bevorzugen kleine Säugetiere wie Wühlmäuse und Eichhörnchen sowie Vögel und deren Eier, fressen jedoch auch Reptilien, Frösche, Schnecken und Insekten. Im Spätsommer und im Herbst ernähren sie sich auch von Früchten, Beeren und Nüssen

Stelle die 5 W-Fragen, um den Text zu erschließen!

WER? WAS? WO? WANN? WIE? WARUM?

Beantworte beim Lesen die Fragen, die du dir gestellt hast! Markiere Stichwörter im Text!

Schlage Begriffe nach, die du nicht kennst!

Mache Pausen, wenn du sie brauchst, und wiederhole einzelne Absätze!

Markiere dabei wichtige Wörter!

Notiere wichtige Begriffe und ordne sie!

Mache Pfeile, denn sie können Zusammenhänge sichtbar machen! Du kannst auch eine Skizze anfertigen.

Gehe deine Notizen noch einmal durch!

Der Baummarder

Körper 60 – 80 cm, 0,8 bis 1,8 kg

Männchen größer als Weibchen

Fell: braun, gelber Kehlfleck

Lebensraum: Nest in Baumhöhle

Allesfresser

kleine Säuger, Vögel Nüsse, Beeren

Schnecken, Insekten Früchte

Wer täglich eine Stunde Bewegung macht, bleibt fit und gesund. Den eigenen Körper zu bewegen, ist genauso wichtig wie die richtige Ernährung. Deine Muskeln werden durch Bewegung kräftiger. Auch werden deine Knochen bei regelmäßiger Sportausübung dichter und fester. Ist dir schon einmal aufgefallen, dass du dich nach körperlicher Bewegung wohler fühlst?

Für jede Bewegung, die du machst, wie bei einem Ausflug, beim Sport, wenn du in die Schule gehst usw. arbeiten dein Skelett und deine Muskeln zusammen.

Knochen bilden das Skelett

Nenne eine Sportart, die dir gut gefällt, oder eine Turnübung, die du besonders gut kannst und gerne machst!

Sprecht in der Klasse über eure Lieblingssportarten, begründet auch eure Vorlieben!

Knorpel, der: festes Stützgewebe, das druck- und biegungselastisch ist

elastisch: biegsam; in die Ausgangsform zurückkehrend; dehnbar

Organ, das: besonderer Körperteil, der eine bestimmte Aufgabe hat

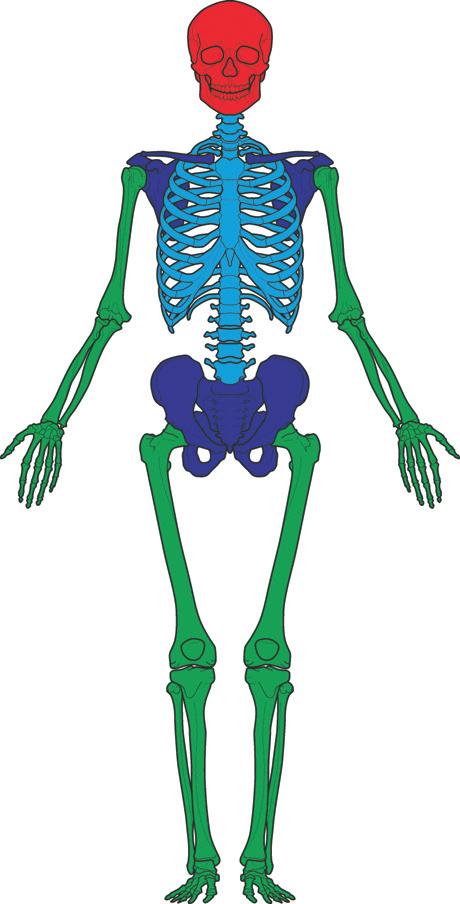

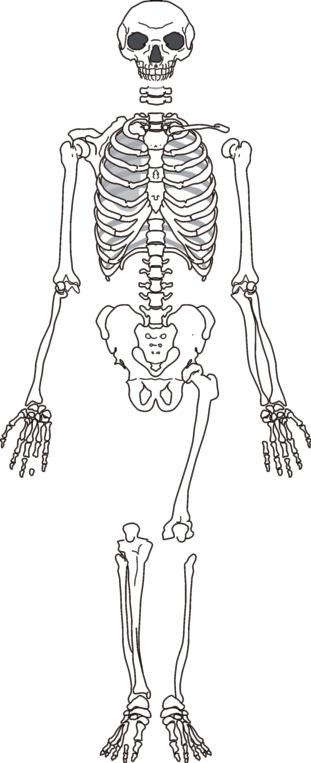

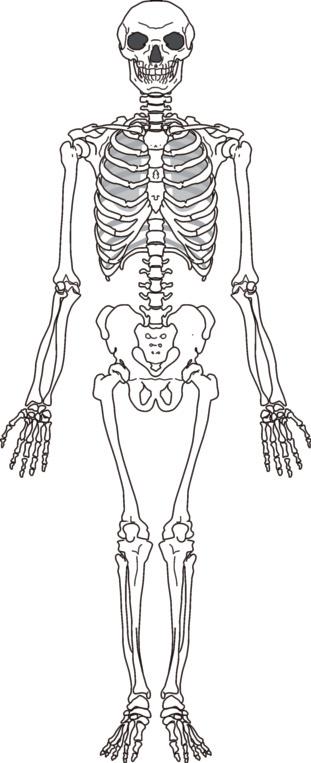

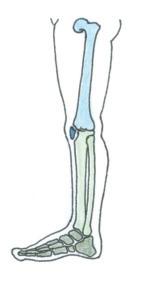

Abb. 2: Ertaste und benenne Knochen in deinem Körper!

Beschreibe, welche inneren Organe durch Knochen besonders geschützt sind!

Vergleiche Arm- und Beinskelett! Was ist ähnlich und wo gibt es Unterschiede?

Alle Knochen deines Körpers bilden zusammen das Skelett . Das menschliche Skelett besteht aus mehr als 200 Knochen und Knorpeln Knorpel sind elastisch und verhindern, dass Knochen aneinanderreiben.

Schlüsselbein

Das Skelett hat folgende Aufgaben:

Es stützt deinen Körper, denn es gibt ihm Festigkeit, weil die Knochen vor allem aus Mineralsalzen bestehen.

Es schützt deine inneren Organe Es ermöglicht deine Bewegung.

Kniescheibe

Schienbein

Wadenbein

Die wichtigsten Abschnitte des Skeletts sind:

A. Kopfskelett

B. Rumpfskelett

C. Gliedmaßenskelett

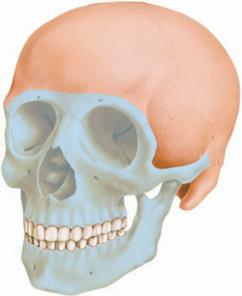

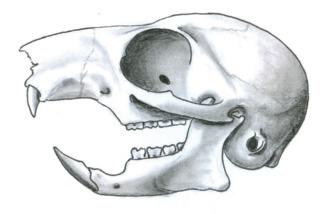

Es besteht aus zwei Teilen, dem Gehirnschädel und dem Gesichtsschädel.

Die Knochen des Gehirnschädels bilden eine feste Kapsel und schützen unser Gehirn. Der Gesichtsschädel lässt Öffnungen für Augen, Mund, Nase und Ohren frei. Der einzige bewegliche Schädelknochen ist der Unterkiefer.

Bei einem Baby sind die Schädelknochen noch nicht fest miteinander verbunden. Sie wachsen bis zum Ende des 2. Lebensjahres zusammen.

Es besteht aus:

2 der Wirbelsäule

2 12 Rippenpaare

2 das Brustbein

Augenhöhle Nasenhöhle

Oberkiefer

beweglicher Unterkiefer

Abb. 3: das Kopfskelett

7 Halswirbel

Gemeinsam bilden sie einen Korb, der die inneren Organe wie Herz und Lunge schützt. Dieser Brustkorb ist beweglich. Das kannst du beim Einatmen und beim Ausatmen spüren und sehen.

Die Wirbelsäule

Sie ist die Hauptstütze unseres Köpers. Die Wirbelsäule ist doppelt s-förmig gebogen. So ist es möglich, dass wir aufrecht gehen können.

12 Brustwirbel

5 Lendenwirbel

Kreuzbein

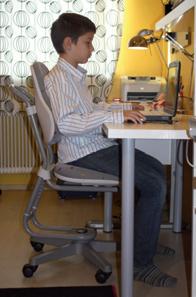

Die Bandscheiben wirken wie Stoßdämpfer. Sie verhindern, dass die einzelnen Wirbel beim Bewegen aneinander reiben. Im Laufe des Tages werden sie durch Belastungen zusammengedrückt.

Durch einseitiges Tragen oder falsche Sitzhaltung werden sie ungleich belastet. Es kann zu Fehlhaltungen und Schmerzen führen.

Rückenmark

Die Wirbelsäule setzt sich aus einzelnen Knochen, den Wirbeln, und den Bandscheiben zusammen. Die Bandscheiben sind elastische Knorpelscheiben. Die Muskeln im Rücken unterstützen die aufrechte Haltung.

Wirbel

Steißbein

Abb. 4: Gliederung der Wirbelsäule

Abb. 5: Führe folgendes Experiment durch: Nimm eine Schuhschachtel und gib zwei Porzellanteller übereinander hinein! Was passiert, wenn du die Schachtel rüttelst?

Bandscheibe

Abb. 5: Wirbel und Bandscheibe

Lege anschließend ein feuchtes Schwammtuch zwischen die Teller und rüttle die Schachtel! Was passiert nun?

Unsere Arme und Beine nennt man Gliedmaßen. Sie sind die beweglichsten Teile unseres Körpers. Die Arme sind mit dem Rumpf durch den Schultergürtel verbunden.

Begründe, wozu du Bandscheiben hast!

Sitzbein

Schambein

Abb. 7: Benenne die Teile des Skeletts, welche du auf den Röntgenbildern siehst! Schreibe sie auf die Zeilen darunter!

Gib an, welche Verletzungen man mit Hilfe von Röntgenbildern erkennen kann!

Begründe das Aussehen einiger Knochen mit ihrer Funktionsweise!

Darmbein Beckenschaufel

Abb. 6: Beckengürtel

Steißbein

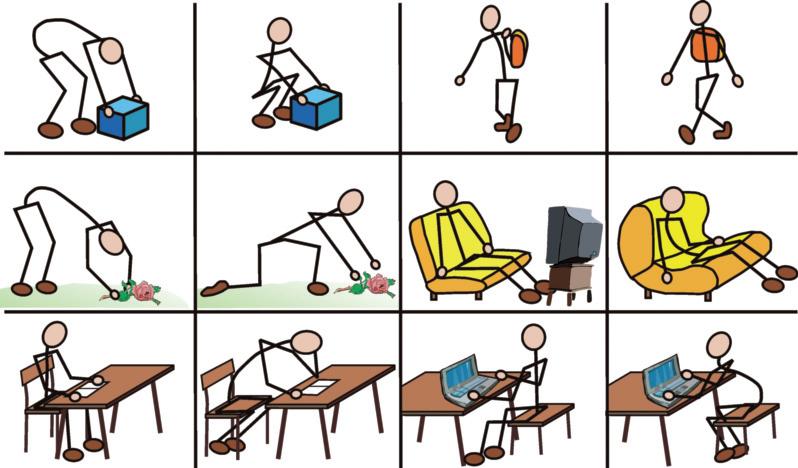

Abb. 8: Untersuche deinen Arbeitsplatz: Vergleiche zuerst deine Rückenhaltung!

Beachte dann die Fußstellung!

Überprüfe zum Schluss die Sitzhöhe! Setze dich dazu so hin, wie in der Abbildung dargestellt! Welche Unterschiede kannst du nun spüren?

Nenne verschiedene Tätigkeiten, bei denen dein Bewegungsapparat belastet wird! Erörtere, wie diese Tätigkeiten Schäden am Bewegungsapparat verursachen können! ca.: zirka

Er besteht aus den beiden Schulterblättern und den Schlüsselbeinen. Die Beine sind durch den Beckengürtel mit dem Rumpf verbunden.

Deine Knochen können sichtbar werden!

Röntgenstrahlen können durch unseren Körper dringen und machen unsere Knochen sichtbar. Röntgenbilder werden gemacht, um Verletzungen oder bestimmte Knochenkrankheiten feststellen zu können.

Richtiges Belasten des Bewegungsapparates

Durch falsches Belasten werden die Muskeln nur einseitig genutzt. Dadurch kann sich der Bewegungsapparat verändern und Haltungsschäden und Kopfschmerzen sind meist die Folge.

Wenn ich etwas hebe, gehe ich zuerst in die Knie und halte die Wirbelsäule gerade. Das kann ich am besten, wenn ich die Bauch- und Rückenmuskulatur anspanne.

Ich sitze so, dass meine Fußsohlen den Boden berühren können. Die Höhe des Tisches habe ich so gewählt, dass ich nicht nach vorne gebeugt sitzen muss.

Meine Schultasche wiegt nur ca. 10 % meines Körpergewichtes. Sie liegt eng an beiden Schulterblättern an und die Unterkante wird vom Becken abgestützt.

Abb. 8: richtiges Sitzen, Heben und Tragen

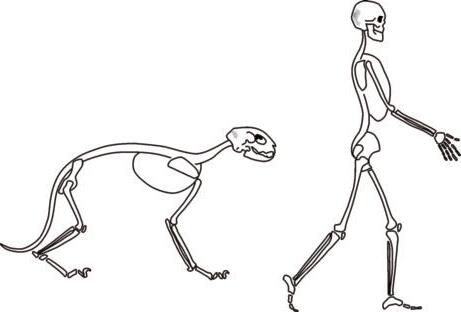

Hier fehlt etwas – Das rechte Skelett unterscheidet sich von dem linken durch 10 fehlende Knochen! Finde heraus, welche das sind! Dann schreibe die fehlenden Knochen der Reihe nach von oben nach unten auf!

Bemale die einzelnen Abschnitte des Skeletts in der linken Skizze mit folgenden Farben!

Kopfskelett Rumpfskelett Wirbelsäule Gliedmaßen

Zeichne auch die Bandscheiben, die zwischen den Wirbeln liegen, ein!

In welchem Bild eines Bildpaares wird die Wirbelsäule geschont? Kreuze an! Tipp: Die Buchstaben ergeben ein Lösungswort, das du in diesem Kapitel kennengelernt hast.

LÖSUNGSWORT:

Begründe nun gegenüber deiner Sitznachbarin/deinem Sitznachbarn, warum die andere Abbildung ein falsches Verhalten darstellt!

Protokoll – Haltung! Erstelle ein Protokoll, indem du der Anleitung folgst!

a) Deine Schultasche sollte nicht schwerer sein, als ein Zehntel deines Körpergewichts. Errechne dieses Gewicht, indem du dein Körpergewicht durch 10 dividierst.

b) Wiege nun deine Schultasche!

c) Kontrolliere deine Schultasche! Was brauchst du für den Tag nicht? Nimm es aus der Tasche und wiege deine Tasche nochmals!

Tag Gewicht vor der Gewicht nach der Kontrolle Kontrolle

Überlege, was du zukünftig beachten sollst!

Die Gelenke

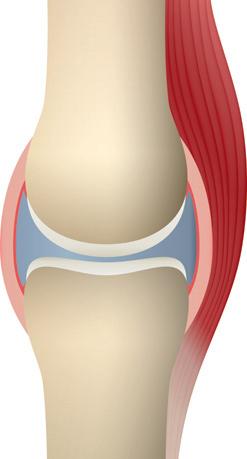

Überall, wo Knochen miteinander verbunden sind und diese Verbindungen beweglich sein müssen, haben wir Gelenke. Gelenke sind nach einem bestimmten Bauplan gebaut.

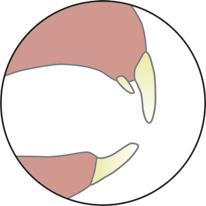

Ein Knochen endet mit dem Gelenkskopf. Beide Enden der Knochen sind mit einer Schicht aus Knorpel überzogen. Sie verhindert, dass die Knochen aneinander reiben. Dazwischen befindet sich Gelenksschmiere. Die Gelenkskapsel, eine feste Haut, umgibt die beiden Knochen. Zusätzlich halten Bänder das Gelenk zusammen.

Je nachdem, welche Aufgabe ein Gelenk hat, gibt es verschiedene Typen von Gelenken.

KUGELGELENK:

Das Schultergelenk ist ein Kugelgelenk. Mit den Oberarmen können wir kreisende Bewegungen machen.

EIGELENK:

Das Gelenk zwischen Speiche und Handwurzelknochen ist das Handgelenk. Es ist ein Eigelenk. Damit können wir unsere Hand bewegen.

SATTELGELENK:

Das Daumengelenk ist ein Sattelgelenk.

Durch dieses Gelenk kann der Daumen allen anderen Fingern gegenübergestellt werden. Deshalb können wir besonders gut greifen und Dinge in der Hand halten.

Gelenksspalt

Muskel

Gelenkskopf

Gelenkskapsel

Aufbau eines Gelenks Obwohl die Gelenke verschieden ausschauen und arbeiten, haben sie doch einen gemeinsamen Grundbauplan, den du an dieser Abbildung eines Gelenks erkennen kannst.

Gelenksschmiere

Gelenksknorpel

Gelenkspfanne

Abb. 1: Längsschnitt durch ein Gelenk

Abb.

Stelle dir vor, du möchtest beim Völkerball den Ball werfen! Führe diese Bewegung aus! Beobachte dich selbst und erkläre, welche Gelenke du bewegst!

Betrachte nun die Gelenkstypen! Erkläre, welche Bewegungen wir aufgrund des Aufbaus jedes Gelenks durchführen können!

SCHARNIERGELENK:

Der Ellbogen ist ein Scharniergelenk, daher können wir unsere Unterarme beugen und strecken.

Jedes Gelenk ist so aufgebaut, dass es eine ganz bestimmte Bewegung ausführen kann. Wird durch eine äußere Kraft ein Körperteil in eine falsche Richtung bewegt, kann es zu Verletzungen an einem Gelenk führen.

Recherchiere mit : Welche Gelenksverletzungen und Erkrankungen gibt es?

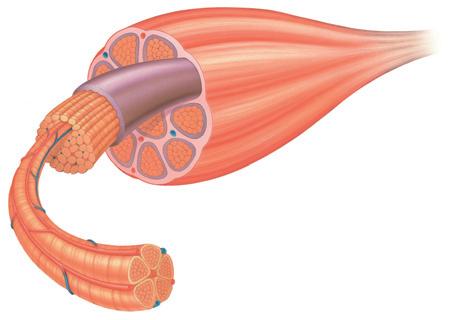

In deinem Körper gibt es mehr als 600 verschiedene Muskeln Diese Muskeln brauchen Energie. Das Blut versorgt die Muskeln dazu mit den nötigen Stoffen. Ohne unsere Muskeln könnten wir unsere Gelenke nicht bewegen. Wenn wir gehen, laufen oder springen, arbeiten viele Muskelgruppen zusammen. Man unterscheidet:

Eingeweide, die: alle im Inneren des Körpers liegenden Organe

Muskelkater, der: kleine Risse in den Muskelfasern, die durch Überanstrengung untrainierter Muskeln entstehen

Wie werden Muskeln gesteuert?

Vom Gehirn kommen über die Nerven Signale zu den Muskeln. Diese bewirken eine Bewegung. Bei willkürlichen Muskeln triffst du bewusst eine Entscheidung, einen Muskel zu bewegen. Bei unwillkürlichen Muskeln kannst du die Signale, die dein Gehirn aussendet, nicht beeinflussen.

Muskelfaser

Sehne Muskel

Willkürliche Muskeln: D Skelettmuskeln

Diese kannst du mit deinem Willen steuern.

Unwillkürliche Muskeln: D Eingeweidemuskeln

Diese kannst du NICHT mit deinem Willen steuern.

Willkürliche Muskeln sind alle Skelettmuskeln. Skelettmuskeln sind sehr kräftig. Sie werden aber bei ihrer Arbeit schneller müde und brauchen immer wieder eine Erholungspause. Denke nur daran, wie müde du nach einem schnellen Lauf bist! Wenn du deine Muskeln zu stark anstrengst, kann es sein, dass sie dir am nächsten Tag weh tun. Du hast dann einen Muskelkater.

Muskeln arbeiten paarweise zusammen

Beim Beugen und Strecken des Armes arbeiten immer zwei Muskeln zusammen. Du kannst deinen Muskeln bei ihrer Arbeit zusehen:

A. Ziehe den Unterarm zu deinem Oberarm! Nun kannst du beobachten, wie der vordere Oberarmmuskel dicker wird. Er hat sich zusammengezogen. Man nennt diesen Muskel den Beuger (Bizeps)

Armbeuger

B. Wenn du den Arm wieder ausstreckst, wird der hintere Muskel des Oberarms dicker. Diesen nennt man den Strecker (Trizeps)

Armbeuger

Muskelfaserbündel Armstrecker

Stell dich hinter einen Tisch! Drück mit deinen Handflächen auf die Tischplatte! Du spürst...

den Bizeps. den Trizeps.

Greif nun unter die Tischplatte und ziehe nach oben! Du spürst...

den Bizeps. den Trizeps.

Beugen: Der Armbeuger wird kürzer, der Unterarm wird gehoben.

Strecken: der Armbeuger wird dadurch gestreckt.

So arbeiten Muskeln immer paarweise zusammen. Nun hast du eine willkürliche Bewegung gemacht. Unwillkürliche Muskeln sind die Eingeweidemuskeln. Diese können wir nicht mit unserem Willen beeinflussen. Sie drücken z. B. den Speisebrei von einem Darmabschnitt in den nächsten. Auch arbeiten sie langsam und werden nicht müde.

Ein besonderer Muskel ist der Herzmuskel. Bei jedem Herzschlag zieht er sich zusammen und macht gleich anschließend eine kleine Pause. Und dies alles ohne deinen Willen.

Dir ist jetzt sicherlich klargeworden, dass Bewegung für dich sehr wichtig ist. Am besten ist es, wenn du dich täglich bewegst. Dabei entscheidest du selbst, ob du Sport alleine oder mit Freundinnen und Freunden ausübst. Wenn du dich bewegst, achte auf

Folgendes:

Gibt an, wie sehr du dich bei einer Übung anstrengst: Wie schnell bewegst du dich dabei?

Wie oft wiederholst du eine bestimmte Übung?

Häufigkeit der Belastung: Wie oft bewegst du dich pro Woche? Summe der täglichen Bewegungszeiten: Wie viel ergibt das an Bewegungszeit pro Woche?

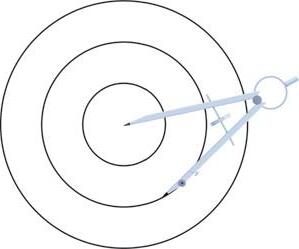

Abb. 4: Analysiere die Abbildung und zähle auf, welche Sportarten welche Fähigkeiten trainieren!

Erstelle einen Plan, in dem du eine Woche lang täglich notierst, wann du dich sportlich betätigst! Welche Betätigung machst du täglich? Wo hast du die Möglichkeit, dich zu bewegen?

Wieviel Zeit am Tag verbringst du sitzend? Werte dann aus, welche Fähigkeiten du trainierst! Ziehe deine Schlüsse und überlege, welche Bereiche du mehr beachten solltest!

Abb. 4: Bewegungsscheibe; Sie zeigt dir viel mehr Möglichkeiten neben Fußballspielen oder Radfahren.

So schätze ich mich nach dem Abschnitt DER MENSCH – BEWEGUNG selbst ein: Kreuze jenen Daumen an, der für dich am ehesten zutreffend ist!

...unterschiedliche Knochen benennen und ihre Lage im Körper bestimmen.

...Typen von Gelenken und ihre Funktionsweise beschreiben.

...willkürliche und unwillkürliche Muskeln vergleichen.

...Zusammenhänge bei einem Bewegungsablauf erklären.

...Maßnahmen zur Vorbeugung von Haltungsschäden begründen.

Interpretiere das Sprichwort!

Was bedeutet es?

Kohlenhydrate

Unser Körper braucht Nährstoffe. Sie werden in Form von Speisen und Getränken eingenommen und durch die Verdauung für unseren Körper aufbereitet. Das ist ein wichtiger Vorgang, der uns das Leben, die Bewegung und das Denken ermöglicht.

Es gibt drei verschiedene Nährstoffgruppen: Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette

Sie machen einen Großteil unserer Nahrung aus. Sie liefern dir Energie für die Körperwärme und die Bewegung. Zu den Kohlenhydraten gehören Zucker und Stärke. Sie sind z. B. in Äpfeln, Karotten, Kartoffeln, Reis, Teigwaren oder Brot enthalten.

Eiweiße (Proteine)

Du brauchst sie für den Aufbau und das Wachstum deines Körpers, weil auch dein Körper aus Proteinen besteht. Sie kommen z. B. in Fleisch, Fisch, Eiern, Milchprodukten, Hülsenfrüchten, Kohlgemüsen, Kraut oder im Getreide vor.

Was ist der Stoffwechsel?

Aufnahme, Transport und chemische Umwandlung von Stoffen in einem Lebewesen und die Abgabe von nicht verwertbaren Stoffen; die chemische Umwandlung erfolgt mit Hilfe eigener „Werkzeuge“, die man Enzyme nennt.

Nenne Lebensmittel, die viele Ballaststoffe enthalten!

Diese „Kraftspender“ liefern doppelt so viel Energie wie die gleiche Menge an Kohlenhydraten. Es gibt pflanzliche Fette wie Oliven- oder Maiskeimöl und tierische Fette wie Butter oder Schmalz. Fette sind wichtig für die Aufnahme einiger Vitamine. Fette, die in deinem Körper unter der Haut gespeichert sind, schützen dich vor Druck und Kälte von außen.

Neben der Nahrung mit verschiedenen Nährstoffen benötigt dein Körper auch Wasser und Ballaststoffe.

BALLASTSTOFFE:

Das sind unverdauliche Faserbestandteile von Pflanzen. Sie regen die Darmtätigkeit an. Du findest sie in Vollkornprodukten.

FLÜSSIGKEIT: Dein Körper braucht 2 bis 3 Liter Wasser pro Tag.

In geringen Mengen brauchst du auch noch andere Nahrungsbestandteile

1. VITAMINE: Sie sind wichtig für den Stoffwechsel. Sie stärken auch das Abwehrsystem deines Körpers.

2. MINERALSALZE:

Sie sind Bausteine z. B. der Knochen und regeln wichtige Vorgänge in deinem Körper.

3. SPURENELEMENTE:

Sie sind chemische Elemente, die dein Körper in geringen Mengen benötigt.

bist, was du isst!

Die ausgewogene Ernährung

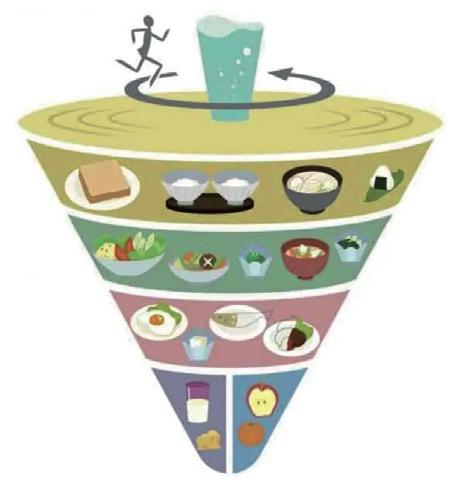

Nahrungsmittel, die du täglich aufnimmst, versorgen den Körper mit wichtigen Nährstoffen. Sie sind in unterschiedlichen Mengen in den Lebensmitteln enthalten.

Der Ernährungskreis gibt Auskunft, wie sich eine ausgewogene Ernährung mit allen notwendigen Nährstoffen zusammensetzt. Er zeigt dir auch, von welchen Lebensmitteln du viel und von welchen du weniger essen solltest. Daneben ist es auch sehr wichtig, genug zu trinken, und zwar am besten Wasser oder ungezuckerten Tee.

Abb. 1: Nimm Stellung zu dem Foto! Was drückt es aus? Begründe auch deine Meinung!

Eine ausgewogene Ernährung setzt sich zusammen aus:

Getreideprodukte – vor allem Vollkornprodukte

Gemüse und Salat

Obst

Milchprodukte

Fleisch, Fisch und Eier

Fette und Öle

Getränke (ohne Zuckerzusatz)

Abb. 2: Ernährungskreis

Durch eine unausgewogene Ernährung kannst du krank werden. Falsche Ernährungsgewohnheiten beginnen meist in der Kindheit. Zu viel Zucker, Fette, Salz und Fleisch sind die Ursache für unterschiedliche Erkrankungen. Daneben werden gesunde Nahrungsmittel wie Vollkornprodukte, Nüsse, Samen und Gemüse zu wenig gegessen.

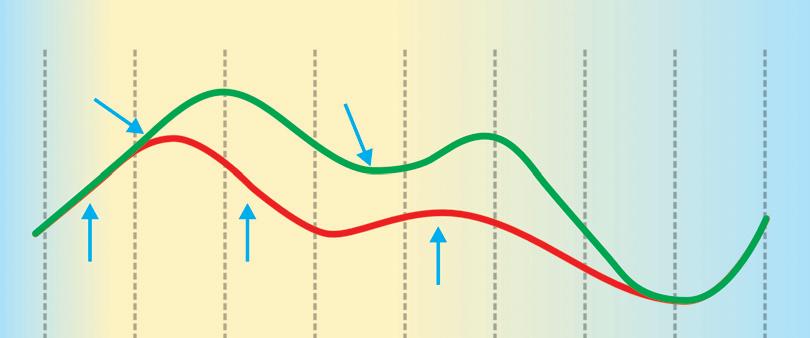

Du solltest mehrere Mahlzeiten über den Tag verteilt essen.

Abb. 2: Vergleiche deine Lieblingsgerichte mit der Abbildung! Welche Nährstoffe sind enthalten? Was solltest du häufiger essen, was selten?

Abb. 3: Begründe, warum du mehrere Mahlzeiten über den Tag verteilt zu dir nehmen solltest!

Protokolliere deine Essensgewohnheiten!

– Notiere mehrere Tage hintereinander, was du isst und trinkst!

– Schreib auch die Tageszeiten dazu, wann du isst!

– Überprüfe, ob du dich ausgewogen ernährst!

Nimm Stellung zu deiner eigenen Ernährungsweise!

Ernährungskulturen – Lies zunächst unten nach, wie die Zusammensetzung der Ernährung bei uns und in Japan dargestellt wird! Dann gib an, auf welche Ernährung die jeweiligen Aussagen zutreffen! Achtung: Manche Aussagen treffen auf beide zu!

Die bei uns üblichere Pyramide besteht aus mehreren Ebenen. Je weiter oben in der Pyramide ein Lebensmittel zu finden ist, desto weniger sollte davon gegessen werden.

Obst kommt nur selten auf den Tisch.

Wasser ist besonders wichtig.

In Japan wird Ernährung in Form eines Kreisels dargestellt. In ihm wird auch die körperliche Bewegung dargestellt. Eine Figur läuft um ein Wasserglas.

Suppen haben bei der Ernährung eine große Bedeutung. Die Ernährung besteht zum Großteil aus Reis und anderen Getreideprodukten.

Es werden nur sehr wenige Milchprodukte gegessen.

Gemüse stellt einen wichtigen Bestandteil der Ernährung dar.

Zum Schluss noch eine persönliche Frage: Welcher Ernährungsweise ähnelt die Zusammensetzung deiner eigenen Nahrung?

Schreibe diese Sätze richtig fertig! Verwende dazu die Satzteile aus dem gelben Kästchen!

Spurenelemente benötigt mein Körper

Ballaststoffe benötigt mein Körper

Ich brauche 2 bis 3 Liter

Mineralsalze sind wichtig für den

Ich brauche Vitamine

nur in geringen Mengen © für den Stoffwechsel © Aufbau von Knochen © von Pflanzen © Wasser pro Tag

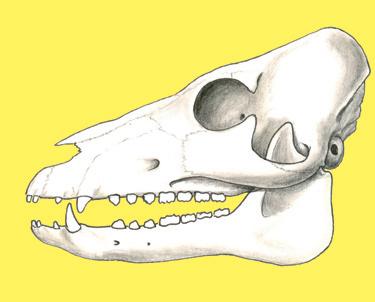

Man meint damit, dass Speisen im Mund gut zerkaut und so durch den Speichel bereits verändert werden. Unsere Zähne haben die Aufgabe, die Speisen zu zerkleinern.

Kannst du dich an deine Volksschulzeit erinnern? Im Laufe dieser Zeit sind dir nach und nach Zähne ausgefallen. Dein Dauergebiss ist mit der Zeit gewachsen und hat deine Milchzähne aus dem Kiefer „geschoben“.

Schneidezahn

Eckzahn

Vormahlzahn

Mahlzahn

OBERKIEFER

Milchgebiss:

Kleine Kinder haben etwa bis zum 7. Lebensjahr ein Milchgebiss mit 20 Zähnen.

bleibendes Gebiss:

Das bleibende Gebiss eines Erwachsenen nennt man Dauergebiss. Es besteht aus 32 Zähen.

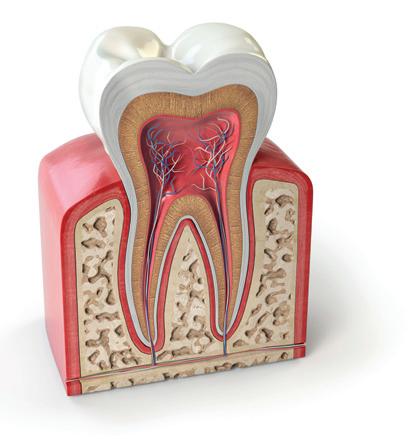

Der Aufbau eines Zahnes

Erkläre, was das Sprichwort bedeutet!

Abb. 1: Sieh dir die Abbildung genau an! Welche Unterschiede gibt es?

Taste über deine Zähne und beschreibe die Zahnarten!

Was spürst du?

Welche Zähne hast du bereits?

Welche fehlen dir?

Schneidezahn

Die Zähne haben unterschiedliche Aufgaben: Mit den Schneidezähnen kannst du Stücke abbeißen, mit den Eckzähnen harte Stücke durchtrennen und mit den Vormahl- und den Mahlzähnen zerkleinerst du dein Essen.

Eckzahn

Vormahlzahn

Jeder Zahn hat 3 Hauptabschnitte: Krone, Hals und Wurzel

Zahnschmelz

Krone

Hals

Zahnfleisch

Wurzel

Mahlzahn

Der Zahnschmelz ist ein harter Überzug über dem Zahnbein.

Die Wurzel ist fest im Kieferknochen verankert.

Das Zahnfleisch bedeckt den Kieferknochen und umgibt den Zahnhals.

Zahnhöhle

Kieferknochen

Blutgefäße

Nerven

Durch die Spitze der Wurzel gelangen Nerven und Blutgefäße in die Zahnhöhle.

Abb. 3: Aufbau eines Zahnes

Zahnwurzel

Kieferknochen

Abb. 2: Zahnarten

Abb. 2: Vergleiche die Zahnarten mit Werkzeugen!

Welcher Zahn entspricht welchem Werkzeug? Welche Aufgabe wird jeweils erfüllt?

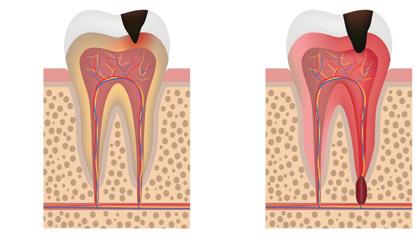

Abb. 4: Karies

Säure, die: chemische Verbindung, die einen mehr oder weniger sauren Geschmack hat

Begründe, warum man auch Milchzähne vor Karies schützen sollte!

Der Zahnschmelz ist das härteste Material, das der Körper bilden kann. Er umgibt den Zahn, damit er geschützt ist. Auf dem Zahnschmelz kann sich Zahnbelag bilden. Er entsteht durch Nahrungsreste und Bakterien, die in dem Zahnbelag leben.

Einige dieser Bakterien können aber dem Zahnschmelz schaden, wenn sie länger auf dem Zahn bleiben. Karies oder Zahnfäule ist die häufigste Erkrankung der Zähne. Die Bakterien, die sie verursachen, ernähren sich vor allem von Zucker aus der Nahrung.

Dabei bilden sie Säuren, die den Zahnschmelz angreifen. Je länger diese Säuren einwirken, desto schneller bildet sich ein Loch im Zahn . Wenn das Loch bis zur Zahnhöhle reicht, liegen die Nerven frei. Es kommt zu Schmerzen, die sehr heftig sein können.

Wenn du noch einen ausgefallenen

Milchzahn hast, führe folgendes Experiment durch: Lege ihn in ein Glas Wasser! Gib je drei Löffel Zucker und Zitronensaft dazu und beobachte deinen Zahn eine Woche lang! Dann beschreibe, wie sich der Zahn verändert hat!

Auch Milchzähne können von Karies befallen sein. Vor allem süße Getränke wie Limonaden oder Säfte und Speisen, die viel Zucker enthalten, bleiben zwischen den Zähnen hängen. Darum ist es wichtig, die Zähne regelmäßig zu putzen.

Karies muss man behandeln, sonst schreitet die Krankheit immer weiter fort. Auch wenn du keine Schmerzen hast, solltest du deine Zähne von einer Zahnärztin oder einem Zahnarzt regelmäßig kontrollieren lassen. Sie oder er erkennt nicht nur Löcher in den Zähnen, sondern auch Fehlstellungen.

Bakterien können auch dazu führen, dass sich das Zahnfleisch entzündet. Es wird dunkler und beginnt zu bluten. Das Zahnfleisch bildet sich mit der Zeit zurück und auch der Kieferknochen wird angegriffen.

2x täglich Zähne putzen

2x jährlich zum Zahnarzt gehen

So bleiben deine „bleibenden“ Zähne auch wirklich lange bei dir!

Abb. 7: Verlauf einer Zahnfleischentzündung

Wie ist ein Zahn aufgebaut? Ordne die Begriffe richtig zu!

Wie lautete der Spruch? Schreibe ihn auf!

2x täglich

2x jährlich

Welche dieser Zahnarten kommt beim Milchgebiss nicht vor? Male das Kästchen bunt an!

Zähle auf, was Zähnen schadet!

Was ist hier zu sehen? Formuliere eine Bildlegende!

Erinnere dich: Benenne die Nährstoffgruppen und erläutere, in welchen Nahrungsmitteln sie vorkommen!

Drüsen: Organe, die Sekrete erzeugen; diese sind wichtig für das Funktionieren des Körpers.

Sekret, das: Absonderung aus Drüsen oder Wunden Stärke, die: besteht aus vielen Zuckerbausteinen und kommt in Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln, Linsen, Bohnen, usw. vor.

Magensäure, die: starke Säure/sehr saure Flüssigkeit im Magen

Krankheitserreger, der: kann Krankheiten verursachen

entziehen: etwas wegnehmen

Abb. 1: Beschreibe mit Hilfe der Abbildung mit eigenen Worten den Weg der Nahrung!

Im Mund beginnt die Verdauung. Hier wird die Nahrung gut zerkaut, wobei sie mit Speichel aus den Speicheldrüsen durchmischt wird, sodass du sie leicht schlucken kannst. Die Umwandlung von Stärke in Zucker beginnt bereits mit dem Vermischen der Nahrung mit Speichel. Die in Zucker umgewandelte Stärke kann dann vom Körper aufgenommen werden.

Der Weg der Nahrung

Von der Speiseröhre in den Magen

Schluckst du einen Bissen, dann gelangt er durch die Speiseröhre in den Magen

Im Magen werden für die Verdauung wichtige Stoffe wie die Magensäure gebildet. Durch sie werden aufgenommene Krankheitserreger vernichtet. Außerdem wird hier die Zerlegung von Eiweißen eingeleitet.

Vom Magen in den Dünndarm

Geht das – Kopfstand und dabei trinken?

Auch wenn du einen Kopfstand machst und dabei trinkst, drückt die Speiseröhre die Flüssigkeit in den Magen.

Man nennt diese Bewegung Peristaltik. Es gibt sie auch im Magen und im Darm.

Durch Zusammenziehen und Erweitern des Magens wird der Speisebrei durchmischt und zum Magenausgang (Pförtner) geschoben. Von dort gelangt der Speisebrei in kleinen Portionen in den Dünndarm.

Abb. 1: Organe des Verdauungssystems

Im ersten Abschnitt des Dünndarms kommen zum Speisebrei einerseits Verdauungssäfte aus der Bauchspeicheldrüse und andererseits die Galle aus der Gallenblase.

Die Galle zerlegt Fett in feine Tröpfchen und ermöglicht dadurch die Fettverdauung. Eiweiße und Kohlenhydrate werden durch Verdauungssäfte fertig verdaut. Die fertig verdauten Stoffe werden noch im Dünndarm zusammen mit den Vitaminen und Mineralsalzen in das Blut abgegeben

Die Reste des Speisebreis gelangen nun in den Dickdarm, wo ihnen Wasser entzogen wird – sie werden eingedickt. Der Anfang des Dickdarms ist der Blinddarm mit dem Wurmfortsatz

Im letzten Abschnitt des Dickdarms, dem Enddarm, wird der Kot gesammelt und durch den After ausgeschieden.

Abb. 2: Kopfstand

Iss langsam und kaue gut – so unterstützt du die weitere Verdauung!

Iss viel frisches Obst und Gemüse!

Ballaststoffreiche Nahrung unterstützt deine Darmtätigkeit.

Trink viel Wasser!

Die Speisen und Getränke, die wir zu uns nehmen, und die Luft, die wir atmen, sind lebensnotwendig für uns. Doch bei ihrer Umwandlung im Körper entstehen auch Stoffe, die uns nicht guttun. Diese und eventuell von außen aufgenommene schädliche Stoffe müssen unschädlich gemacht werden. Der Körper erledigt dies mit Hilfe von fünf Organen:

Die Leber Sie ist die größte Drüse deines Körpers. Die Leber nimmt schädliche Stoffe wie Alkohol auf und wandelt sie um. So werden sie unschädlich gemacht und anschließend mit Hilfe der Nieren als Harn, der auch Urin genannt wird, ausgeschieden. Auch Reste von Medikamenten werden von der Leber abgebaut.

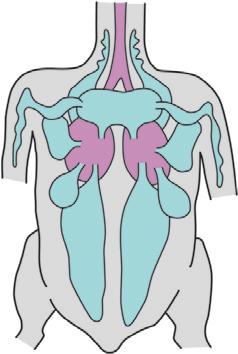

Die Nieren

Auch im Blut sammeln sich Abfallstoffe an, die ausgeschieden werden müssen. Die beiden Nieren filtern die Schadstoffe aus dem Blut, die mit dem Harn als Harnstoff ausgeschieden werden. Von den Nieren gelangt der Harn in die Harnblase, wo er gesammelt wird. Ein Muskel steuert das kontrollierte Abführen des Harns durch die Harnröhre.

Die Lunge

Die Schleimschichten und Flimmerhärchen in der Luftröhre und in den Bronchien bringen eingeatmete Fremdstoffe wie Staub oder Rauch in Richtung Mundhöhle. Durch Husten werden sie mit Schleim aus der Lunge entfernt. Beim Ausatmen wird Kohlenstoffdioxid aus dem Körper entfernt.

Der Darm

Über den Darm als Verdauungsorgan hast du schon einiges gelernt. Er ist aber auch sehr wichtig für die Entgiftung, denn durch den Kot werden Stoffe, die der Körper nicht verarbeiten kann, ausgeschieden.

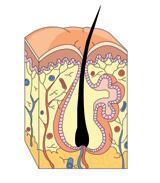

Die Haut

Auch die Schweiß- und Talgdrüsen der Haut geben Abfallprodukte ab. Die Haut ist das größte Entgiftungsorgan. Hautunreinheiten zeigen, dass die Haut ebenfalls Stoffe abgibt.

Begründe mit eigenen Worten, warum diese Tipps deine Verdauung unterstützen!

Iss ein Stück Weißbrot und kaue es lange, ohne zu schlucken! Was kannst du bemerken?

Harn, der/Urin, der: flüssiges Ausscheidungsprodukt

Woraus besteht Urin? Urin besteht aus Wasser und Abfallstoffen wie Harnstoff.

Bliebe der Harnstoff in deinem Körper, würde er dich vergiften.

Medikament, das: Mittel, das gegen eine Krankheit wirkt

Kohlenstoffdioxid, das: farb- und geruchloses Gas, das bei der Umwandlung von Nährstoffen entsteht und das ausgeschieden werden muss

Abb.

Bringe den Text in die richtige Reihenfolge! Nummeriere zuerst von 1 bis 7! Die Buchstaben am Anfang ergeben ein Lösungswort, das in diesem Kapitel wichtig ist!

U. Im Dünndarm werden dann Stoffe an das Blut abgegeben.

A. Im Magen wird die Nahrung für die weitere Verdauung vorbereitet.

G. Durch den Enddarm und den After werden unverdauliche Stoffe ausgeschieden.

N. Die Zähne zerkleinern die Nahrung.

N. Der Rest der Nahrung wird in den Dickdarm befördert.

R. Mit Hilfe der Verdauungssäfte werden die Nahrungsbestandteile für den Körper nutzbar gemacht.

H. Vom Magen gelangt die Nahrung weiter in den Dünndarm.

LÖSUNGSWORT: . . . . . . .

In der Wortschlange haben sich die fünf Entgiftungsorgane unseres Körpers versteckt. Finde sie und male die Buchstaben eines Wortes jeweils in einer Farbe an! Zum Schluss schreibe sie auf!

LEBERSADARMODGLUNGE LEBERSADARMODGLUNGEMASNIERENDASWHAUT

MASNIERENDASWHAUT LEBERSADARMODGLUNGEMASNIERENDASWHAUT

ENTGIFTUNGSORGANE: ________________________________________________________________________

Setze zu jedem Entgiftungsorgan mit Hilfe des Schummelzettels die Nummer des passenden Satzes!

1. Alkohol und Medikamente werden abgebaut.

2. Schadstoffe werden mit Schleim ausgehustet.

3. Sie filtern Giftstoffe aus dem Blut.

4. Mit dem Schweiß werden Schadstoffe ausgeschieden.

5. Mit dem Kot werden nicht verwendete Nahrungsbestandteile abgegeben.

Lies den Informationstext und beantworte anschließend die Fragen!

Wenn der Magen leer ist und nichts zu tun hat, wird von der Magenschleimhaut ein Botenstoff (Hormon) ins Blut abgegeben, der ins Gehirn gelangt. Dort entsteht ein Hungergefühl. Wenn du etwas isst, wird die Magenwand gedehnt. Das führt dazu, dass Signale an das Gehirn abgegeben werden. Im Dünndarm wird zusätzlich überprüft, ob die Nahrung Nährstoffe enthält. In diesem Fall werden weitere Signale an das Gehirn abgegeben. So entsteht dort ein Sättigungsgefühl.

a) Wie bezeichnet man Botenstoffe im Körper?

b) Welches Gefühl bewirkt, dass du etwas essen willst?

c) Welches Gefühl tritt ein, wenn du genug gegessen hast?

d) Wo entsteht das Hungergefühl?

Ein Erwachsener scheidet an einem Tag ca. 1,5 Liter Flüssigkeit aus. Mehr als einen Liter verlieren wir durch Schwitzen. Auch beim Ausatmen geben wir Wasser in Form von Wasserdampf ab. Gib zwei Möglichkeiten an, wie dieses Wasser aufgenommen wird!

So schätze ich mich nach dem Abschnitt DER MENSCH – ERNÄHRUNG selbst ein: Kreuze jenen Daumen an, der für dich am ehesten zutreffend ist!

...Bestandteile der Nahrung und ihre Wirkungsweise aufzählen.

...Regeln für eine ausgewogene Ernährung ableiten.

...Maßnahmen zur Gesunderhaltung der Zähne zusammenstellen.

...Funktion und Lage der einzelnen Verdauungsorgane zusammenfassen.

...Zusammenhänge der fünf Entgiftungsorgane beschreiben.

Du hast dich seit deiner Geburt laufend verändert. Aber eine ganz besondere Phase der Veränderung ist die Pubertät. In dieser Zeit reifst du vom Kind zu einem geschlechtsreifen, jungen Menschen. Diese Phase deines Lebens kann für dich ganz schön spannend sein.

Die Pubertät

Stimmbruch, der: Veränderung der Stimmlage bei Burschen

Penis und Hoden, der: männliche Geschlechtsorgane

Ejakulation, die: Samenerguss

Vulvalippen, die: Schamlippen

Es sind Hormone, die in dieser Phase in deinem Körper Veränderungen bewirken und auch deine Gefühle beeinflussen. Durch diese Hormone wächst du schneller und es kommt zu weiteren „Umbauten“ in deinem Körper. Die hormonelle Umstellung bei Mädchen verläuft etwa zwischen dem 10. und dem 18. Lebensjahr. Bei Burschen findet die Umstellung ungefähr zwischen dem 12. und dem 20. Lebensjahr statt.

Welche körperlichen Veränderungen finden statt?

Bei Burschen:

Der Bart beginnt zu wachsen.

Bei Mädchen:

Der Stimmbruch setzt ein. Der Penis und die Hoden werden größer. Es kommt zur ersten Ejakulation.

Bei beiden:

Warum bekommst du Stimmungsschwankungen?

Stimmungsschwankungen sind zwar für dich, deine Eltern und auch für deine Freundinnen oder Freunde anstrengend, sie sind aber ganz normal. Deine Freundinnen oder Freunde werden immer wichtiger und du versuchst, dich von deinen Eltern abzugrenzen –auch das ist normal.

Es kann zu Hautunreinheiten (Akne) kommen.

Die Brust und die Vulvalippen beginnen zu wachsen. Die erste Monatsblutung setzt ein. Das Becken beginnt zu wachsen. Es wird breiter.

Dein Körper wächst schnell.

Die Schamhaare und die Körperhaare beginnen zu wachsen. Burschen beginnen sich für Mädchen und Mädchen für Burschen zu interessieren.

Jeder Körperteil wird irgendwie benannt oder bezeichnet, auch deine Geschlechtsorgane. Hab keine Scheu, sie richtig zu benennen.

Spermium, das: männliche Samenzelle

Glied Hoden

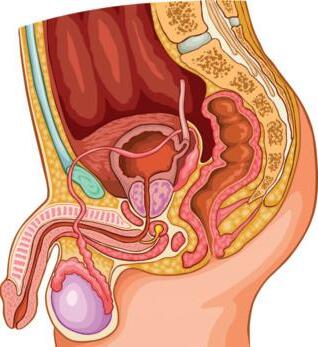

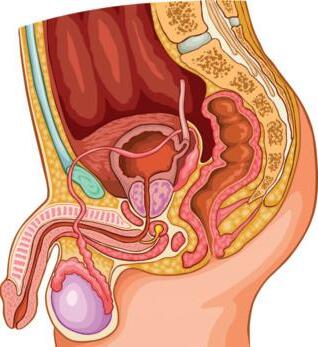

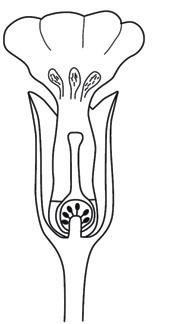

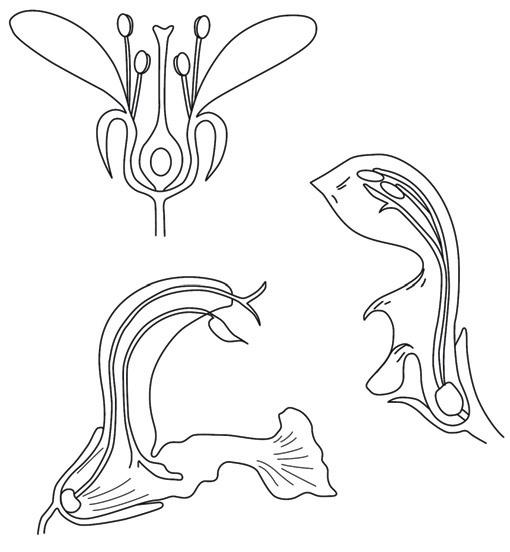

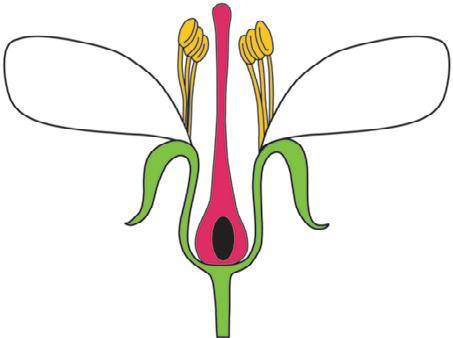

Abb. 1: weibliche Geschlechtsorgane

Eierstock

Die männlichen Geschlechtsorgane: Die Geschlechtsorgane des Mannes liegen zum Teil außerhalb der Beckenhöhle. Die Keimdrüsen, in denen die Spermien reifen, heißen Hoden. Sie liegen im Hodensack. Die Spermien wandern durch den Samenleiter zur Vorsteherdrüse (Prostata). Von dort gelangen sie in die Harnsamenröhre, die durch das Glied (den Penis) nach außen führt. Das erste Ausstoßen der Samenflüssigkeit erfolgt häufig im Schlaf – es ist ein natürlicher Vorgang.

Eileiter

Gebärmutter

Scheide

Muttermund

Klitoris Schamlippen

Abb. 3: weibliche Geschlechtsorgane

Die weiblichen Geschlechtsorgane: Der Großteil der Geschlechtsorgane der Frau liegt geschützt in der Beckenhöhle. Im Becken befindet sich rechts und links je ein Eierstock. Von diesen führt jeweils ein Eileiter zur Gebärmutter. Die Öffnung der Gebärmutter zur Scheide wird Muttermund genannt. Die Scheide ist ein muskulöser Schlauch. Sie ist die Verbindung zwischen den inneren und äußeren Geschlechtsorganen. Die Öffnung nach außen liegt geschützt zwischen den Vulvalippen. Diese bilden zusammen mit der Klitoris den sichtbaren Teil der weiblichen Geschlechtsorgane.

Nach dem Reifen der ersten Eizelle hat ein Mädchen die erste Menstruation oder Monatsblutung. Von nun an reift etwa monatlich eine Eizelle heran.

Abb. 2: Spermien eines Mannes (ca. 0,05 mm groß) vor dem Befruchten der Eizelle einer Frau (ca. 0,15 mm groß)

Was geschieht zur Zeit der Menstruation?

Mädchen fühlen sich oft nicht sehr wohl in dieser Zeit und sind sehr empfindsam. Es ist wichtig, die gewohnte Lebensweise einfach beizubehalten, Bewegung und Sport zu betreiben, sich dabei aber nicht zu überanstrengen.

Zyklus, der: Kreislauf

Wie lange dauert der Zyklus?

Der Zyklus kann zwischen 20 und 35 Tage dauern. Im Durchschnitt ist er 28 Tage also etwa einen Monat lang.

1. – 5. Tag Regelblutung 6. – 14. Tag Heranreifen der Eizelle und Aufbau der Gebärmutterschleimhaut; Platzen des Eibläschens; Eileiter nimmt die Eizelle auf.

14. – 16. Tag Eizelle wird durch den Eileiter transportiert. Hier könnte eventuell eine Befruchtung erfolgen.

16. – 28. Tag

Meist findet keine Befruchtung statt. Die Eizelle stirbt ab. Die Gebärmutterschleimhaut wird abgestoßen D Regelblutung.

Eizelle, die: weibliche Keimzelle

Befruchtung, die: Vereinigung von Ei- und Samenzelle

Abb. 4: weiblicher Zyklus

Genitalbereich, der: Bereich der Geschlechtsorgane bei einem Mann oder einer Frau Begründe, warum du Körpergerüche als unangenehm empfindest!

Sammelt gemeinsam Möglichkeiten, was man gegen Körpergerüche tun kann!

Vorhaut, die: Haut, welche die Eichel des Penis umgibt

Eichel, die: vorderster Teil des männlichen Glied

Wegen der hormonellen Veränderungen in der Pubertät schwitzt du mehr als vorher. Du solltest deswegen auf einige Grundregeln der Körperpflege achten. Nur wenn dein Körper richtig gepflegt ist, fühlst du dich in deiner Haut wohl!

Du solltest dich täglich duschen oder zumindest den Genitalbereich, die Achselhöhlen und die Füße waschen. Das machst du am besten am Morgen, weil du auch nachts schwitzt.

Hautunreinheiten (Pickel) sind normal in dieser Zeit. Du solltest nicht daran herumdrücken, weil sie sich sonst entzünden können. Verwende milde pH-neutrale Waschlotionen.

Wechsle deine Unterwäsche täglich!

Putze mindestens 2 x täglich deine Zähne!

Das Waschen des Genitalbereichs – am besten beim Duschen und mit klarem Wasser – ist vor allem während der Monatsblutung sehr wichtig.

Verwende Binden oder Tampons! Wechsle sie regelmäßig, denn durch den Kontakt mit Luft beginnt das ausgetretene Blut zu riechen! Je nach Stärke der Blutung sollte dies ca. alle 3 bis 8 Stunden geschehen. Bedenke auch, dass eine Entzündung im Scheidenbereich entstehen kann, wenn du den Tampon oder die Binde zu spät wechselst.

Beim Waschen des Penis ist es wichtig, die Vorhaut zurückzuziehen und die Eichel gut zu reinigen. Wenn dein Bartwuchs beginnt, ist vorsichtiges Rasieren angesagt.

Abb. 5: Tampon, Binde und Slipeinlage

Die neue körperliche Situation kann dich sehr unsicher machen. Der Umgang mit deinem Körper braucht Zeit. Die Entwicklung verläuft bei jedem unterschiedlich, manchmal schneller, manchmal langsamer. Daher vergleiche dich nicht mit anderen! Sport oder gute Gespräche mit Freundinnen und Freunden aber auch mit Erwachsenen, denen du vertraust, helfen dir dabei, dein Selbstbewusstsein zu entwickeln.

Liebe, Zärtlichkeit und Sexualität gehören zu einer Partnerschaft dazu. Wenn man aber von älteren Jugendlichen oder Erwachsenen zu Handlungen überredet oder gezwungen wird, die mit Sexualität zu tun haben, so ist das sexueller Missbrauch. Das ist verboten und wird auch bestraft.

Nur du darfst über deinen Körper bestimmen!

Sexueller Missbrauch passiert häufig und meist wird das Vertrauen betroffener Mädchen oder Buben ausgenutzt. Wenn du in eine unangenehme Situation gekommen bist oder wenn jemand meint, du solltest ein Geheimnis für dich behalten und du dich nicht wohl fühlst dabei, dann erzähle jemandem, dem du vertraust, was dich bedrückt. Es gibt auch Organisationen, an die du dich wenden kannst.

Außerdem darfst und sollst du immer NEIN sagen, wenn dich jemand auf eine Art und Weise berühren möchte, wie du es nicht willst.

Wer macht so etwas?

Nur selten ist es der böse Fremde, der Kindern oder Jugendlichen Gewalt antut. Die Täterin oder der Täter kommt am häufigsten aus dem Bekanntenkreis oder der Familie. In den meisten Fällen kennt das Kind diese Person und hat Vertrauen zu ihr oder steht zu ihr in einem Abhängigkeitsverhältnis. Die Person verhält sich sonst meist unauffällig, aber im Falle eines sexuellen Übergriffs geht sie rücksichtslos vor. Sie erklärt, das wäre normal und es solle ein Geheimnis bleiben. Das sagt die Täterin oder der Täter, um sich selbst zu schützen. Die Person weiß, dass es verboten ist.

Du bist verwirrt und glaubst, dass du dich geirrt hast.

Du glaubst, dass du selber für die Tat verantwortlich bist.

Dir wird erklärt, dass das Verhalten ganz „normal“ sei.

Wenn du eine der Fragen mit NEIN beantworten kannst, solltest du weder hin- noch mitgehen oder mitmachen.

Habe ich wirklich ein gutes Gefühl?

Abb. 6: Plakat der Kinderschutzorganisation „Die Möwe“ (Tel.: 01-532 15 15)

Was ist sexueller Missbrauch?

Wenn jemand von dir eine sexuelle Handlung verlangt wie

• Küsse auf den Mund

• Berühren der Geschlechtsorgane

• Zeigen der Geschlechtsorgane

• Betrachten von Bildern von nackten Frauen, Männern oder Kindern usw.

Wo findest du Hilfe?

D Eltern

D Lehrerin/Lehrer

D Schul- oder Hausärztin/-arzt

D Kinder- und Jugendanwaltschaft (Tel: 01-70 77 000)

D Kinderschutzzentren

Wissen meine Eltern, wo ich bin?

Kann ich mir Hilfe holen, wenn ich sie brauche?

D „Rat auf Draht“ – 147 oder www.rataufdraht.at

D Jugendamt

D Kummernummer –Tel: 116 123

Informiere dich über die Online-Beratungsmöglichkeiten von „Die Möwe“ unter https://diemoewe.beranet.info

Welche körperlichen Veränderungen finden nur bei Mädchen, nur bei Buben und bei beiden Geschlechtern statt? Notiere sie in die leeren Kästchen!

Erläutere, wie das Heranreifen der Eizelle mit den Veränderungen in der Gebärmutter zusammenhängt!

Die Skizze ist nicht vollständig. Ergänze die fehlenden Begriffe mit Hilfe der Liste!

Auch bei dieser Skizze fehlt einiges. Ergänze die fehlenden Begriffe mit Hilfe der Liste!

Überlegt zu zweit! Findet für jeden Finger und eventuell auch für die Handfläche eine Situation, in der ihr NEIN sagen dürft und sollt!

Geschlechtsverkehr, der: sexuelle Vereinigung von Mann und Frau

fruchtbare Tage: Zeit zwischen dem 14. und 16. Zyklustag der Frau (bei regelmäßigem Zyklus –28 Tage); der 1. Zyklustag ist der 1. Tag der Regelblutung

Der Geschlechtsverkehr ist im Idealfall für beide Partner mit einem starken Glücks- und Lustgefühl verbunden. Dabei wird das Glied des Mannes in die Scheide der Frau eingeführt. Beim Samenerguss kommt Samenflüssigkeit in die Scheide.

Eileiter Samenzellen

Eitrichter eingenistete Eizelle Eierstock reifes Eibläschen mit Eizelle Gebärmutterschleimhaut

Befruchtung: eine Samenzelle dringt in eine Eizelle ein.

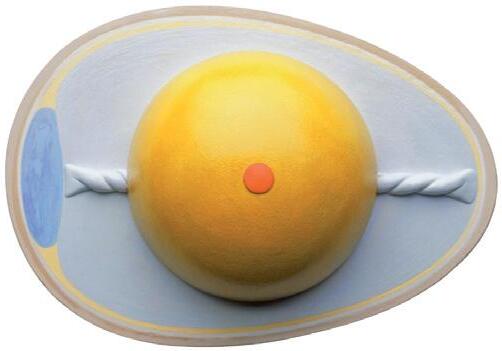

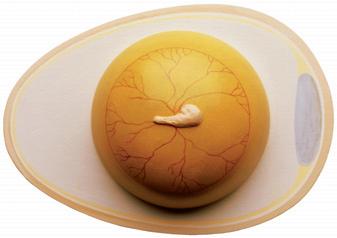

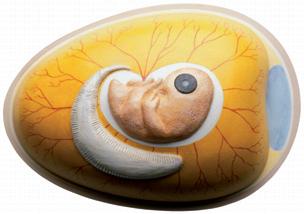

Abb. 2: eindringendes Spermium in die Eizelle der Frau

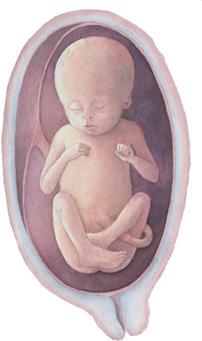

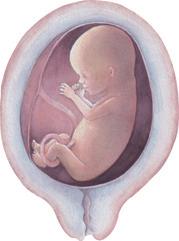

2. Monat: Der Embryo ist so groß wie ein Daumen und sieht schon wie ein winziger Mensch aus.

Embryo, der: medizinischer Begriff für das Kind im Mutterleib bis zur

10. Schwangerschaftswoche; danach nennt man es Fetus

Analysiere, worauf eine schwangere Frau achten sollte!

Die Spermien können an den fruchtbaren Tagen durch die Gebärmutter zur Eizelle in den Eileiter schwimmen. In dieser Phase kann die reife Eizelle mit einer Samenzelle verschmelzen. Durch den Vorgang der Befruchtung ist ein neues menschliches Leben entstanden. Die befruchtete Eizelle kann nun mit der Gebärmutterschleimhaut verwachsen. Diesen Vorgang nennt man Einnistung

Abb. 1: Phase zwischen 14. und 16. Zyklustag und Befruchtung einer Eizelle

Der Embryo wächst in der Gebärmutter – die Zeit der Schwangerschaft

3. Monat: Der Embryo ist ca. 8 – 9 cm groß. Gesicht, Arme und Beine sind bereits entwickelt. Man nennt ihn jetzt Fetus.

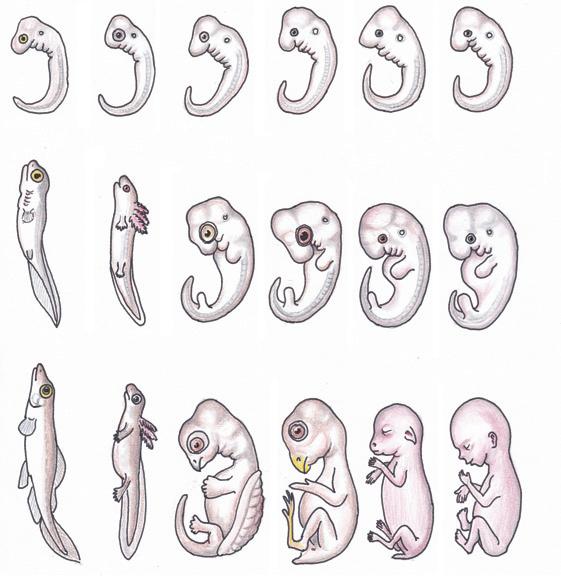

Abb.3: Phasen der embryonalen Entwicklung

5. Monat: Die Mutter kann das Strampeln des Fetus wahrnehmen. Auf dem Kopf beginnen Haare zu wachsen.

Wie wird der Embryo oder Fetus ernährt?

7. Monat: Der Fetus ist vollständig entwickelt. Er muss nur noch wachsen.

9. Monat: Die Entwicklung des Fetus ist abgeschlossen. Die Geburt kündigt sich durch ein Ziehen in der Gebärmutter (Wehen) an. Die Fruchtblase, in der der Fetus herangewachsen ist, platzt und das Fruchtwasser fließt aus.

Der heranwachsende Embryo oder Fetus ist über die Nabelschnur mit dem Mutterkuchen (der Plazenta) verbunden. So wird er mit allen lebensnotwendigen Nährstoffen und mit Sauerstoff aus dem Blut der Mutter versorgt.

Geburt:

Durch starkes Pressen wird das ca. 50 cm große Baby aus dem Bauch gepresst.

Oft hört man: „Das ist typisch Mädchen“ oder „Das ist ganz normal für einen Burschen“. Aber meint man damit, dass das umgekehrt für einen Burschen oder für ein Mädchen untypisch oder abnormal ist?

Du weißt, dass sich der Körper einer Frau von dem eines Mannes unterscheidet. Aber das heißt nicht, dass ein Geschlecht dem anderen „überlegen“ ist oder dass es „mehr wert“ ist als das andere.

Mädchen und Burschen wählen sehr oft unterschiedliche Lehrberufe. Woher aber kommt diese Verteilung? Gibt es doch typische Männerberufe und typische Frauenberufe?

Bedenke: Unser Verhalten wird stark von unserer Erziehung beeinflusst. Vielleicht kennst du Aussagen wie:

Mädchen tun sowas nicht!

Buben spielen nicht mit Puppen!

Abb. 1 + 2: Begründe, warum es so etwas wie typische Frauenberufe oder typische Männerberufe nicht gibt!

Halbe-Halbe

Laut Gesetz sind Ehepaare in Österreich verpflichtet, die Arbeit im Haushalt gleichmäßig aufzuteilen. Männer haben auch einen Anspruch auf Väterkarenz Außerdem haben sie ein Recht darauf, die ersten vier Wochen zu Hause bei ihrem Kind zu bleiben („Papamonat“).

Buben weinen nicht!

Mädchen müssen sich hübsch anziehen!

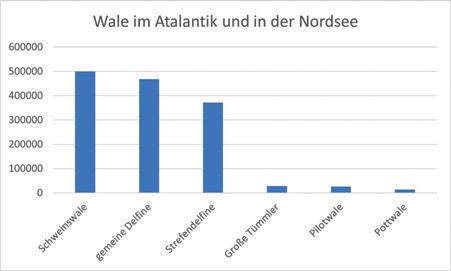

Abb. 3: Geschlechterverteilung bei Lehrberufen

Welchen dieser Aussagen kannst du zustimmen und welchen nicht? Begründe deine Entscheidung!

Je öfter wir solche Dinge hören, desto stärker sind wir davon überzeugt, dass sie stimmen. So beeinflusst unsere Erziehung unsere Berufswahl und unser ganzes Leben. Tatsächlich gibt es aber keinen Grund, warum ein Mädchen kein Auto reparieren oder ein Bursch keine Haare föhnen sollte.

Einen wesentlichen Unterschied zwischen Frauen und Männern gibt es jedoch: Nur Frauen können Kinder bekommen. Früher musste eine Frau nach der Geburt zu Hause beim Kind bleiben, solange es gestillt wurde, während der Mann arbeiten gegangen ist. Moderne Paare teilen sich die Kindererziehung und die Arbeit im Haushalt. So können beide ihren Beruf weiter ausüben.

Abb. 3: Interpretiere die Grafik mit Hilfe von (S. 102)!

M5

Karenz, die: Zeit, in der man nicht arbeiten muss

stillen: ein Baby mit Muttermilch füttern

Erörtere, was es für die berufliche Zukunft einer Frau bedeutet, wenn sie eine längere Zeit nicht arbeiten kann!

Abb. 4: Mutter mit Baby

Wie stehst du zu Menschen, die „anders“ sind? Überlege zuerst, wie du zu dieser Einstellung kommst und begründe sie dann!

Abb. 7: mit „Ampelpärchen“ soll auf die sexuelle Vielfalt hingewiesen werden

diskriminieren: benachteiligen

Was ist „divers“?

Neben „männlich“ und „weiblich“ kann in Dokumenten auch „divers“ als dritte Möglichkeit eingetragen werden. Dies geschieht, wenn die Geschlechtszugehörigkeit nicht eindeutig ist.

An wen würdest du dich wenden? Überlege dir gut, wen du in so einem Fall um Hilfe bitten würdest! www.rataufdraht.at

Mit der Pubertät beginnen Mädchen sich für Burschen zu interessieren und umgekehrt. Menschen, die sich für das jeweils andere Geschlecht interessieren, nennt man heterosexuell.

Aber Menschen sind viel bunter. Viele Menschen fühlen sich zum eigenen Geschlecht hingezogen: Mädchen zu Mädchen oder Burschen zu Burschen. Manche Menschen können oder wollen sich auch nicht auf ein Geschlecht festlegen lassen. Sie fühlen sich z. B. als Frau, obwohl sie in einem männlichen Körper stecken.

Menschen, die eine andere sexuelle Orientierung haben, sind deshalb nicht „anders“. Es gibt keinen Grund, sie anders zu behandeln als andere. Menschen werden ja auch nicht „anders“ behandelt, nur weil sie sich nicht für hübsche Kleider oder für Fußball interessiert.

Fühlst

Menschen, die anders sind, wurden und werden immer wieder diskriminiert. Sie wurden früher von vielen gesellschaftlichen Bereichen ausgeschlossen und hatten auch vor Gesetz weniger Rechte als „normale“ Menschen. Heute gibt es Gesetze in Österreich und in der EU, die diese Diskriminierung verhindern und für eine Gleichstellung aller Menschen sorgen sollen.

Die Pubertät ist eine wichtige Zeit. Du lernst dich selbst besser kennen und machst dir auch Gedanken um deine Sexualität.

Finde deine sexuelle Orientierung selbst heraus. Wenn du dabei unsicher bist, sprich mit jemandem darüber, dem du vertraust: mit deinen Eltern oder mit anderen Verwandten, mit deiner besten Freundin oder mit deinem besten Freund. Du kannst auch mit einer Ärztin oder mit einem Arzt sprechen. Auch Beratungsstellen wie „Rat auf Draht“ können dir helfen.

Rollenbilder – Lies zunächst den Informationstext über Rollenbilder! Dann führe die angegebenen Aufgaben aus!

Die meisten Menschen haben unterschiedliche Vorstellungen, was sie von einem Burschen bzw. Mann oder von einem Mädchen bzw. einer Frau erwarten. Diese Vorstellungen über die Geschlechter wurden in letzter Zeit viel unter dem Begriff „Rollenbilder“ diskutiert.

a) Was schätzt du, passt auf wen? Kreise mit der entsprechenden Farbe ein!

bzw.: beziehungsweise

trifft auf Frauen zu trifft auf Männer zu trifft auf beide zu

b) Vergleiche mit einer Mitschülerin oder mit einem Mitschüler, was ihr jeweils wie markiert habt! Gibt es viele Unterschiede oder hattet ihr ähnliche Vorstellungen?

c) Finde mindestens zwei Vor- und Nachteile von Rollenbildern! Trage sie in diese Tabelle ein!

groß fleißig dünn naiv

stark schlau coolgroßzügigschön gefühlvoll

nachtragend neugierig liebevoll mutig gesellig brav lustig

gerecht aggressiv sportlichlaut

1

So schätze ich mich nach dem Abschnitt DER MENSCH – SEXUALITÄT selbst ein: Kreuze jenen Daumen an, der für dich am ehesten zutreffend ist!

…erklären, wie sich mein Körper während der Pubertät verändern wird.

…den Aufbau und die Funktion der menschlichen Geschlechtsorgane beschreiben.

…den Ablauf des weiblichen Zyklus nachvollziehen.

…Tipps für Hygiene und Körperpflege umsetzen.

…verschiedene Formen von sexuellem Missbrauch erkennen.

...Möglichkeiten nennen, an wen man sich bei sexuellem Missbrauch wenden kann.

…die Entwicklung eines Kindes während der Schwangerschaft beschreiben.

…Vorurteile, die männliche oder weibliche Berufe betreffen, erkennen.

…erklären, wie unsere Erziehung unser Verhalten beeinflusst.

…beschreiben, welche sexuelle Ausrichtungen es gibt.

Um deine Kompetenzen noch mehr zu steigern, hier unsere Buchtipps NUR für dich:

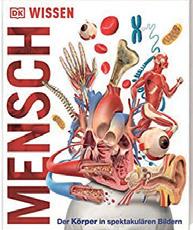

Wissen. Mensch: Der Körper in spektakulären Bildern (Dorling Kindersley Verlag, 2018).

Enzyklopädie des menschlichen

Körpers: Wunderwerk der Natur: National Geographic Kids (Edizioni White Star, 2021).

Jan Paul Schutten: Der Mensch: Oder das Wunder unseres Körpers und seiner Billionen Bewohner (Gerstenberg Verlag, 2016).

Sabine Thor-

Wiedemann:

Wachsen und erwachsen werden: Das Aufklärungsbuch für Kinder (Ravensburger Verlag, 2004).

Schon Leonardo da Vinci stellte vor ca. 500 Jahren fest: „Bewegung ist die Ursache des Lebens!“ Auch heute weiß man, dass durch Bewegung und Sport der Körper besser funktioniert. Bewegung wird durch Muskeln ermöglicht, von denen der menschliche Körper über 600 besitzt. Sie machen beinahe die Hälfte des Körpergewichts aus.

• Die Leber ist mit ca. 1,4 kg ein großes Organ deines Verdauungssystems. Sie filtert viele Gifte aus dem Blut, solche die im Körper selbst entstehen, aber auch einige, die von außen zugeführt werden.

• Bei einem neugeborenen Baby ist die Lunge rosafarben. Je älter ein Mensch wird, desto dunkler wird seine Lunge.

• An einem Tag atmet ein Mensch im Durchschnitt 24 000-mal. Das sind in 70 Jahren ungefähr 600 Millionen Atemzüge.

Marco (11 Jahre): Unreine Haut durch Schokolade – stimmt das?

Dr. DUNDA: Keine Sorge, dass man durch das Essen von Schokolade Pickel bekommen kann, ist nicht bewiesen. Vielmehr führt die Hormonveränderung während der Pubertät dazu, dass die Haut mehr Talg produziert. Sollten beim Essen von Schokolade wirklich die Pickel sprießen, ist dies eher auf eine Allergie oder eine Nahrungsmittelunverträglichkeit zurückzuführen.

• Schultaschen immer am Rücken tragen

• körpergerecht gebaute Sitzmöbel verwenden

• Bei Fußschäden (Hohlfuß, Plattfuß) Einlagen tragen und Heil- und Fußgymnastik betreiben

• Schwimmen ist die beste Methode, um all deine Muskeln zu lockern und zu trainieren. Vor allem das Kraulen verbessert deine Körperhaltung.

• Regelmäßige Bewegung macht dich fit.

Ich drück dir die Daumen!

Warum soll ausgerechnet das Daumendrücken Glück bringen und nicht das Drücken des Zeige- oder Ringfingers? Schon die Germanen (die Vorfahren der Deutschen) glaubten, dass der Daumen ein Glücksfinger wäre. Ihm wurde eine übernatürliche Kraft zugeschrieben. So sollte er vor schlechten Träumen schützen. Außerdem war der Daumen ein Symbol für einen Kobold. Halten die anderen Finger den Daumen fest, wird auch der Kobold festgehalten, sodass er nichts mehr anstellen kann.

Im Laufe seines Lebens...

2 lässt der Mensch etwa 40 000 Liter Harn. 2 verbringt er über 6 Monate auf dem WC. 2 ist er 3,5 Jahre mit Essen beschäftigt.

R Dein Gedächtnis enthält tausendmal mehr Informationen als ein zwanzigbändiges Lexikon.

R Außer dem Menschen können sich nur wenige Tiere selbst im Spiegel erkennen. Diese Tiere sind Menschenaffen, Delfine, asiatische Elefanten, Elstern und Schweine.

R Ab dem 20. Lebensjahr schrumpft das Gehirn. Es verliert tausende Zellen pro Jahr.

Beschaffenheit, die: woraus sich etwas zusammensetzt; woraus es gemacht ist

Vergleiche die Umweltbedingungen in den Lebensräumen

„Wüste“ und „Gebirge“! Worin unterscheiden sie sich? Was haben sie gemeinsam?

Garten und Naturgarten

In einem Naturgarten ist der Einfluss des Menschen geringer. Es werden vor allem heimische Pflanzen eingesetzt. Das Gras wird nicht so häufig gemäht, damit kleinere Tiere und Insekten sich ansiedeln können.

Überall, wo du hinsiehst, findest du Leben. Du siehst Vögel über die Häuser fliegen, du siehst Gras am Spielplatz und du siehst Gelsen, die sich in dein Zimmer verirrt haben. Man kann auch sagen: Egal, wo du hinsiehst, du siehst einen „Lebensraum“. Aber was genau ist ein Lebensraum?

Ein Lebensraum ist ein Bereich, in dem bestimmte Umweltbedingungen herrschen und in dem bestimmte Tiere und Pflanze vorkommen. Die Tiere und Pflanzen sind an ihren Lebensraum gut angepasst. Die Umweltbedingungen sind beispielsweise die durchschnittliche Temperatur, die Niederschlagsmenge, der Wind oder die Beschaffenheit des Bodens. Die Lebewesen in diesem Lebensraum können dort leben. Sie finden Nahrung und können sich vor Feinden schützen. Sie können sich dort auch vermehren und auch ihre Nachkommen können sich dort entwickeln. Die Tiere und Pflanzen, die gemeinsam in einem Lebensraum vorkommen, nennt man Lebensgemeinschaft.

Die Lebensräume unterscheiden sich aber voneinander, da die Umweltbedingungen sehr unterschiedlich sein können.

Der Lebensraum Garten

Der Garten ist ein künstlicher Lebensraum, der vom Menschen gestaltet wird. Pflanzen wie Gräser, Bäume, Büsche und Blumen werden gezielt angeordnet. Der Garten wird bei Trockenheit bewässert und durch das Anlegen von Wegen und Mauern sowie durch das Anpflanzen von schattenspendenden Bäumen werden auch die Umweltbedingungen vom Menschen beeinflusst.

Abb. 1: Garten mit einigen typischen Tieren

Abb. 1 + 2:

Vergleiche die beiden Gärten und beschreibe die Unterschiede!

Der Mensch legt fest, welche Pflanzen in dieser Lebensgemeinschaft vorkommen sollen und nimmt Einfluss auf die Umweltbedingungen. Anschließend siedeln sich Tiere in diesem Lebensraum an, für welche die Bedingungen günstig sind.

Die meisten Lebensräume in deiner Umgebung sind vom Menschen beeinflusst. Der Garten ist aber ein Lebensraum, in dem dieser Einfluss besonders stark ist.

Im dicht bebauten Gebiet einer Stadt gibt es zwar nur wenige Pflanzen als Nahrung in den wenigen Grünanlagen und Parks, trotzdem finden viele Tiere hier ein ausreichendes Nahrungsangebot. Durch die Unachtsamkeit des Menschen liegen überall Nahrungsreste und Abfälle. In Gärten, Grünanlagen, aber auch in Mauernischen oder in Kellern finden viele Tiere Schutz vor Feinden.

In Städten gibt es nicht nur Mäuse und Ratten, sondern auch größere Säugetiere wie Marder, Füchse, Dachse und sogar Wildschweine. Die meisten dieser Tiere bekommt man aber selten zu sehen, da sie vor allem in der Nacht aktiv sind. In diesem Lebensraum findet man viele Vögel wie Tauben, aber auch deren natürliche Feinde wie etwa Falken.

Tiere, welche die Nähe des Menschen suchen, um die Vorteile des Lebensraum Stadt zu nutzen, nennt man Kulturfolger.

Die Waldflächen in Österreich sind sehr groß. Je nach den klimatischen und geografischen Gegebenheiten gibt es zahlreiche unterschiedliche Typen von Wäldern: Laubwälder, Nadelwälder, Mischwälder, Gebirgswälder oder Auwälder. In allen sind die Lebensbedingungen und damit die Lebensgemeinschaften anders.

So gibt es in Nadelwäldern kaum Pflanzen am Boden, die Nahrung für Pflanzenfresser bieten würden. Der Boden in Laubwälder ist mit Sträuchern und Farnen bewachsen, zwischen denen viele kleinere Tiere leben. Der Wald bietet Nahrung und Schutz, daher kommen die größten in Österreich vorkommenden wildlebenden Säugetiere in diesem Lebensraum vor: Rothirsch, Wildschwein und Reh.

Solche Lebensräume sind die Heimat von Fischen und Amphibien, aber auch von vielen Insekten oder deren Larven. Selbst Säugetiere wie den Fischotter findet man hier. Welche Tiere und Pflanzen in einem Gewässer vorkommen, hängt davon ab, wie viel Sauerstoff es im Wasser gibt und wie schnell es fließt.

In allen Lebensräumen sind die Lebewesen, die sie besiedeln, voneinander abhängig. Wird eines davon bedroht, kann das eine Bedrohung für den ganzen Lebensraum sein.

Abb. 3: Erörtere, wie du zum Füttern von Tieren in der Stadt stehst! Sollen Tauben gefüttert werden oder nicht? Begründe deinen Standpunkt!

Soll das Vorkommen von Wildtieren in der Stadt gefördert werden? Beurteile die Argumente, die für Wildtiere und gegen Wildtiere sprechen! Nenne auch Beispiele!

klimatisch: auf das Klima bezogen

Klima, das: alle Wettererscheinungen in einem Gebiet während des Jahres

geografisch: bezogen auf Bedingungen wie die Geländeform (Berge, Ebene, usw.) und die Meereshöhe

Unterwegs in deiner Heimatstadt: Folge der Anleitung!

a) Lies zuerst den Informationstext!

Erholungsgebiete in der Nähe des Wohnortes sind ein wichtiges Kriterium für die Lebensqualität. Diese Naturräume lassen sich überall entdecken – sie sind nicht nur Lebensräume für zahlreiche unterschiedliche Tiere und Pflanzen, sondern haben auch Auswirkungen auf das Klima und somit Einfluss auf den Menschen.

b) Zeige durch das Ausmalen der Felder, welche Aktivitäten in der Natur für dich wichtig sind! Ergänze die Liste, wenn dir noch etwas einfällt!

nicht wichtig sehr wichtig

Spazieren gehen

Wandern

Radfahren

Tiere/Pflanzen beobachten

Picknicken

Joggen

c) Kreuze an, welche Lebensräume es in der Nähe deines Wohnortes gibt!

landwirtschaftliche Flächen Gewässer Parkanalgen oder Wälder

Wiesen Friedhöfe Steinhaufen oder Felsen unbebaute Grundstücke Bahndämme Spielplätze

Gruppenarbeit: Bildet Gruppen (jeweils 5 Personen) und löst die Aufgaben!

Aufgabe 1: Vergleicht eure Ergebnisse in der Gruppe und besprecht, welche Gründe dafürsprechen, die Lebensräume zu erhalten! Welche Auswirkungen haben sie auf das Klima in deinem Heimatort oder auf deine Befindlichkeit?

Aufgabe 2: Gestaltet ein Lernplakat mit Fotos über unterschiedliche Lebensräume in eurer Wohngegend und zeichnet ein, wie diese Gebiete erreichbar sind!

Aufgabe 3: Erläutert innerhalb der Gruppe, welche der Lebensräume besonders wichtig sind!

Sammelt Gründe dafür und erstellt einen Werbeprospekt, in dem ihr eure Gründe anführt!

Die meisten Wiesen sind Grünland, das landwirtschaftlich genutzt wird. Sie werden so oft wie möglich gemäht, um Heu (getrocknetes Gras) und vor allem Grassilage zu erhalten. Durch das Schneiden von Gras – die Mahd – wird das Wachsen von Büschen und Bäumen verhindert. Wiesen sind Lebensräume, die seit Jahrtausenden durch Menschen geschaffen, erhalten und verändert wurden. Man unterscheidet zwischen Naturwiese und Kulturwiese.

Grassilage, die: Gras, das in Kunststofffolie verpackt und so haltbar gemacht wird; dient als Futtermittel

Kulturwiesen sind vom Menschen zur Heugewinnung genutzte Wiesen. Wie oft eine Wiese gemäht werden kann, hängt vom Klima, vom Boden, vom Grundwasser und von der Düngung ab. Die Mahd stellt einen starken Eingriff in das natürliche Wachstum der Pflanzen und in den Stoffkreislauf der Wiese dar.

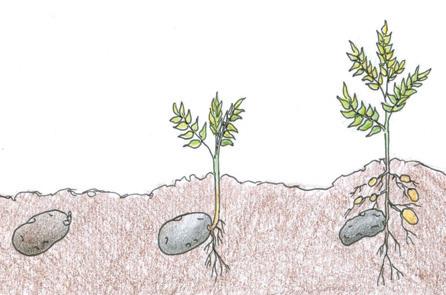

Viele Wiesenpflanzen, vor allem die Gräser, besitzen ein großes Regenerationsvermögen. Wie auf Abb. 3 zu sehen ist, reagieren die einzelnen Pflanzen auf die Mahd auf unterschiedliche Art und Weise.

Durch die intensive Nutzung hat sich der Mahd-Rhythmus in den letzten Jahren grundlegend geändert. Es wird mehr gedüngt und öfter gemäht. Dadurch kommt es jedoch zu einer häufigeren Störung der auf der Wiese lebenden Tiere. Ihre Anzahl geht zurück, manche verschwinden sogar vollständig.

Naturwiesen gibt es nur dort, wo keine Bäume wachsen können. In Österreich kommen sie im Gebirge oberhalb der Baumgrenze vor, aber auch in besonders trockenen Gebieten und dort, wo der Boden sehr feucht oder besonders salzhaltig ist. Zu den Naturwiesen zählt man: Bergwiesen, alpine Rasen, Moorwiesen, Trockenwiesen und Salzwiesen.

Abb. 2: Alpiner Rasen

Regenerationsvermögen, das: Fähigkeit, etwas wieder nachzubilden

Abb. 3: Erkläre, warum die Wiesenpflanzen so ein großes Regenerationsvermögen entwickelt haben! Denke daran, dass sich auch vor der Nutzung durch den Menschen Pflanzenfresser von Wiesenpflanzen ernährt haben!

Die Zahl der Grashalme nimmt nach jeder Mahd zu.

Der Löwenzahn überdauert die Mahd mit den Blattrosetten.

Der Bärenklau blüht zwischen der ersten und zweiten Mahd.

Die Herbst-Zeitlose blüht nach der zweiten Mahd und wird bestäubt. Die Samen bilden sich erst im nächsten Frühjahr.

Gänseblümchen bilden Ersatzsprosse, aus denen Blätter und Blüten wachsen.

Wiesen-Bocksbart

Magerwiesen: Sie wachsen auf nährstoffarmen Böden. Magerwiesen sind fast immer bunte Blumenwiesen mit zarteren und daher weniger auffallenden Gräsern. Die zahlreichen Arten von Blütenpflanzen, die hier wachsen, haben meist kleine Blüten. Die Pflanzen der Magerwiese wachsen nur langsam. Daher bringen Magerwiesen für die Landwirtschaft wenig Ertrag, da sie nur einmal im Jahr gemäht werden können. Einjährige Wiesenpflanzen haben dadurch genügend Zeit zu wachsen, zu blühen und Samen zu entwickeln. Die Artenvielfalt der Pflanzenwelt bleibt auf der Magerwiese erhalten. Deswegen können auch die unterschiedlichsten Tierarten hier leben und die Artenvielfalt der Tiere bleibt ebenfalls erhalten.

Abb. 4: Magerwiese mit einer bunten Vielfalt an Blütenpflanzen

Fettwiesen: Sie gedeihen auf humus- und mineralstoffreichem Boden. Diese Wiesen bringen der Landwirtschaft gute Erträge. Um die Erträge noch zu erhöhen, werden die Wiesen zusätzlich gedüngt. Bestimmte Pflanzen wachsen und fruchten daraufhin schneller als andere. Man kann die Wiesen öfter mähen. Einjährige Pflanzen gehen so jedoch verloren, weil sie abgemäht werden, bevor sie Samen bilden können oder diese reif werden. Fettwiesen sind arm an Pflanzenarten und in der Folge auch an Tierarten.

Abb. 5: Fettwiese

Die Stockwerke der Wiese

Die Wiesenpflanzen konkurrieren um Licht, Wasser, Mineralsalze, Platz und günstige Bedingungen für ihre Vermehrung. Die unterschiedlichen Bedürfnisse der Pflanzen führen zum Schichtenbau der Wiese. Nach jeder Mahd wird der Stockwerkbau neu gebildet und sieht etwas anders aus.

Herbst-Zeitlose

Abb. 6:

der

Erkläre, warum auf einer Fettwiese nicht so viele verschiedene Tierarten vorkommen wie auf einer Magerwiese!

konkurrieren: wetteifern

obere Krautschicht: Obergräser und hochwüchsige Blütenpflanzen

untere Krautschicht: Untergräser und Blütenpflanzen

Streuschicht: wenige bodennahe Pflanzen, Moose

Wurzelschicht: Durch die Artenvielfalt der Pflanzen reichen die Wurzeln unterschiedlich tief in den Boden, sodass alle Pflanzen gut mit Wasser und Mineralstoffen versorgt werden können.

Die Wiesenpflanzen stehen dicht beieinander, sodass das Sonnenlicht nicht bis zum Boden vordringen kann. Daher hält sich dort die Feuchtigkeit länger. In Bodennähe ist es auch windstill und die Temperatur verändert sich im Tagesverlauf nicht allzu sehr.

Wird die Wiese gemäht, ändern sich die Lebensbedingungen schlagartig. Die Sonne dringt bis zum Boden vor, der dadurch trockener wird. Auch der Wind erreicht den Boden und verstärkt das Austrocknen. Außerdem finden viele Tiere keine Nahrung und keine Verstecke mehr. Die Tiere haben sich jedoch daran gewöhnt. Manche Insekten haben ihre Entwicklung so angepasst, dass sie bis zur ersten Mahd abgeschlossen ist. Andere Insekten ziehen sich in bodennähere Schichten zurück. Viele Tiere verlassen die Wiese und warten auf Nachbarwiesen ab, bis die Pflanzen wieder gewachsen sind.

Trotz dieses ständigen Wechsels haben sich jedoch Beziehungen zwischen den einzelnen Bewohnern der Wiese herausgebildet. Eine Lebensgemeinschaft ist entstanden.

Die zahlreichen bunten Blumen auf der Wiese locken Bienen, Hummeln und Schmetterlinge an. Sie suchen in den Blüten nach Nektar und Pollen als Nahrung. Dabei bleiben Pollenkörner an den Insekten hängen, die damit zur nächsten Blüte weiterfliegen und sie bestäuben. Die Beziehung zwischen diesen Insekten und den Blütenpflanzen ist für beide lebensnotwendig. Ohne die Blüten würden die Tiere verhungern und ohne die Tiere würden sich die Pflanzen nicht vermehren können.

Auch für die Pflanzenfresser unter den Wiesenbewohnern gibt es ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Nahrungsangebot. So sucht die Feldmaus Samenkörner der Gräser oder nagt an den Wurzeln der Pflanzen. Schnecken und Heuschrecken fressen die Blätter, während Blattläuse sich von den nährstoffreichen Säften der Pflanzen ernähren. Auch größere Säugetiere wie Feldhasen oder Wildkaninchen sind hier zu finden, die Gräser und Kräuter der Wiese fressen. Die Gräser nehmen keinen Schaden, wenn sie gefressen werden. Ganz im Gegenteil: Werden die Grashalme abgebissen, wachsen sie umso dichter wieder nach.

Räuberische Insekten und Spinnen fressen die kleinen Pflanzenfresser, Feldmäuse werden von Hermelinen und Mauswieseln gejagt. Der Maulwurf ernährt sich von Insekten und deren Larven sowie von Regenwürmern.

Vergleiche die Lebensbedingungen, wie sie zwischen den Gräsern der Wiese herrschen, mit denen in deinem Umfeld! Wie sehr unterscheiden sie sich?

Der Mensch beeinflusst die Evolution

Durch das regelmäßige Mähen der Wiese werden Pflanzen bevorzugt, die mit dem häufigen Abschneiden und dem darauffolgenden stärkeren Lichteinfall besser zurechtkommen. Welche Pflanzenarten auf einer Wiese vorkommen, hängt stark davon ab, wie häufig gemäht wird. Der Eingriff des Menschen ist eine künstliche Selektion.

Erkläre in eigenen Worten, wie das häufige Mähen eine Veränderung der Wiesenpflanzen bewirkt!

Abb.

Weißstorch jagt auf frisch gemähten Wiesen nach Mäusen.

Als Überlebenskünstler für die Stadt gerüstet – Lies diesen Informationstext!!

In der Stadt herrschen besondere Lebensbedingungen für Pflanzen. Regenwasser fließt schnell ab. Hitze, Streusalz und Benzinrückstände schädigen sie. Außerdem können Pflanzen durch das Befahren oder Betreten durch Menschen verletzt werden. Sie müssen daher speziell gebaut sein und Flächen besiedeln können, die für andere Pflanzen gar nicht geeignet sind.