La revue de l’Ordre des ingénieurs du Québec

La revue de l’Ordre des ingénieurs du Québec

bnc.ca/ingenieur

Pour souligner le 75e anniversaire du régime d’assurance vie temporaire parrainée par Ingénieurs Canada, nous vous offrons, à vous et à votre conjoint ou partenaire, une réduction de taux de 75 % sur toute nouvelle couverture ou couverture additionnelle jusqu’au 31 mars 20241. Les nouveaux proposants peuvent aussi obtenir une couverture additionnelle de 50 000 $ sans frais pendant une période maximale de deux ans2!

L’assurance vie temporaire parrainée par Ingénieurs Canada procure une protection financière aux professionnels de l’ingénierie depuis 1948. Obtenez une réduction de taux de 75 % sur les couvertures qui offrent des prestations non imposables pour vous aider, vous et votre famille, à faire face aux imprévus.

Rendez-vous sur le site manuvie.ca/Genium360

Assurance vie temporaire

De plus, demandez une soumission en ligne et courez la chance de gagner une des 12 cartes-cadeaux AppleMD d’une valeur de 750 $3 chacune!

Ou appelez au 1 877 598-2273 pour parler à un conseiller en assurance autorisé Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (HE)

Assurance Protection accidents graves

Assurance invalidité

supplémentaire d’assurance vie temporaire du participant ou du conjoint. Les taux de prime augmenteront le 1er avril 2024. Pour en savoir plus, visitez le site manuvie.ca/Genium360. La réduction du taux de prime ne s’applique pas à la couverture d’assurance vie temporaire déjà en vigueur.

2 Pour être admissibles à l’offre de couverture d’assurance vie temporaire supplémentaire de 50 000 $ sans frais additionnels pendant une période maximale de deux ans, les membres doivent répondre aux critères d’admissibilité relatifs à l’assurance vie temporaire parrainée par Ingénieurs Canada, soit : avoir entre 18 et 65 ans; demander pour la première fois une assurance vie temporaire parrainée par Ingénieurs Canada; ne pas s’être vu refuser antérieurement par Manuvie une couverture d’assurance vie temporaire; demander et obtenir une couverture d’assurance vie temporaire d’au moins 25 000 $. L’offre s’adresse uniquement aux membres (elle ne concerne pas la couverture du conjoint). Pour obtenir tous les détails, consultez le site manuvie.ca/genium360.

3 Les chances de gagner dépendent du nombre de bulletins de participation admissibles reçus. Un (1) seul bulletin de participation par personne est permis. Un total de douze (12) prix sont offerts. Le ou les gagnants recevront une carte-cadeau AppleMD d’une valeur approximative de 750 $ CA. Il est nécessaire de répondre correctement à la question d’aptitude. Aucun achat n’est requis. Le concours prend fin le 29 février 2024 à 23 h 59 (HE). Consultez le règlement complet du concours au manuvie.ca/reglement75. Apple n’est ni un participant ni un promoteur de cette offre promotionnelle. AppleMD est une marque de commerce déposée d’Apple Inc. Tous droits réservés.

Les régimes d’assurance sont établis par La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie).

Manuvie, le M stylisé, et Manuvie & M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence. © La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers, 2023. Tous droits réservés. Manuvie, P.O. Box 670, Stn Waterloo, Waterloo (Ontario) N2J 4B8.

la communication sont offerts sur demande. Rendez-vous à l’adresse manuvie.ca/accessibilite pour obtenir de plus amples renseignements.

1 Les taux de prime ont été réduits de 75 % pour toute nouvelle couverture ou couverture18

L’Humain au cœur des innovations

GÉNIE À LA UNE

Luc Sirois, ing.

L’allumeur d’innovations

L’innovateur en chef du Québec, Luc Sirois, ing., met son génie au service de celles et ceux qui créent les nouvelles technologies susceptibles d’améliorer le bien commun.

Voyez comment les innovations technologiques conçues par les ingénieures et ingénieurs du Québec transforment notre quotidien dans des domaines variés tels que le biomédical, le secteur manufacturier ou encore l’émergence des villes intelligentes.

22 28 26

34

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE LÉGISLATION ET JURISPRUDENCE

COIN RH

60 PARCOURS D’ENTREPRISE NUCLEOM

64 66

PROFESSIONNELLE FORMÉE À L’ÉTRANGER

SARAH MOLLIER, ING.

RELÈVE EN GÉNIE

CHLOÉ PILON VAILLANCOURT

Fondé en 1920, l’Ordre des ingénieurs du Québec a comme mission d’assurer la protection du public en agissant afin que les ingénieures et les ingénieurs servent la société avec professionnalisme, conformité et intégrité dans l’intérêt du public.

Conseil d’administration

2023-2024

Région 1 • Grande région de Montréal

Menelika Bekolo Mekomba, ing., M. Ing., DESSG

Sandra Gwozdz, ing., FIC Carole Lamothe, ing.

Béatrice Laporte-Roy, ing.

Sophie Larivière-Mantha, ing., MBA

Jean-Luc Martel, ing., Ph. D.

Nathalie Martel, ing., M. Sc. A., PMP

Région 2 • Autres régions

Rédactrice en chef

Sandra Etchenda, réd. a. 514 845-6141, poste 3123 setchenda@oiq.qc.ca

Graphisme

Turcotte design inc.

Photos

Didier Bicep

Chloé Dulude

Israel Valencia

Maquillage

Stéphanie Villemaire

Révision et correction

12 16

68 59

7 71 74 76

COLLOQUE ANNUEL

GÉNIE À L’AFFICHE

ENTREVUE

PATRICK SAVARD, ING.

SAVIEZ-VOUS QUE...

COMITÉS RÉGIONAUX AVIS MOSAÏQUE

NOUVELLE COHORTE D’INGÉNIEURES ET INGÉNIEURS EN TITRE

Normand Chevalier, ing., M. Ing.

Christine Mayer, ing., M. Sc. A.

Michel Noël, ing., M. Sc. A., ASC

Région 3 • Grande région de Québec

Marco Dubé, ing.

Michel Paradis, ing., M. Sc. 4 administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec

Joëlle Calce-Lafrenière, Adm. A., MBA

Alain Larocque, CRHA , ASC

Diane Morin, MBA

Catherine Nadeau

Directeur général

Patrick Savard, ing.

Directrice des communications

Marie Lefebvre

Marie-Andrée L’Allier

Collaboration

Clémence Cireau

Me Martine Gervais

Marie-Julie Gravel, ing.

Pascale Guéricolas

Mélanie Larouche

Valérie Levée

Me Patrick Marcoux

Philippe-André Ménard, ing.

Michel Morin, ing.

PUBLICITÉ

Dominic Desjardins

CPS Média inc.

450 227-8414, poste 309

Plan est publié 6 fois par année par la Direction des communications de l’Ordre des ingénieurs du Québec. La revue vise à informer les membres sur les conditions de pratique de la profession d’ingénieur et sur les services de l’Ordre. Plan vise aussi à contribuer à l’avancement de la profession et à une protection accrue du public. Les opinions exprimées dans Plan ne sont pas nécessairement celles de l’Ordre. La teneur des textes n’engage que les auteurs.

Les produits, méthodes et services annoncés sous forme publicitaire dans Plan ne sont en aucune façon approuvés, recommandés ni garantis par l’Ordre. Le statut des personnes dont il est fait mention dans Plan était exact au moment de l’entrevue.

Nous appliquons les principes de la rédaction épicène.

Envoi de Poste-publications • no 40069191

Dépôt légal

Bibliothèque nationale du Québec • Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 0032-0536

Droits de reproduction, totale ou partielle, réservés

® Licencié de la marque Plan, propriété de l’Ordre des ingénieurs du Québec 1801, avenue McGill College, 6e étage

Montréal (Québec) H3A 2N4 514 845-6141 1 800 461-6141 514 845-1833 oiq.qc.ca

Diffusion

63 829

Tirage

16 150 exemplaires

Impression

Imprimeries Transcontinental inc.

Cette revue est imprimée sur du papier carboneutre.

Joignez-vous au réseau LinkedIn de l’Ordre

Échangez sur divers sujets d’ingénierie facebook.com/oiq.qc.ca

Restez branchés sur l’actualité twitter.com/OIQ

Suivez notre actualité en vidéo bit.ly/YoutubeOIQ

Abonnez-vous à notre compte Instagram instagram.com/ordreingenieursqc

Faites-nous part de vos commentaires et de vos suggestions plan@oiq.qc.ca

Les contenus de cette édition de la revue Plan ont suscité mon enthousiasme, car au-delà des avancées technologiques spectaculaires, c’est l’élément humain qui resplendit. Les ingénieures et les ingénieurs, passionnés, animés par la quête d’améliorer la vie de chacun, incarnent la puissante énergie motrice de ces révolutions.

L’innovateur en chef du Québec, Luc Sirois, ing., véritable catalyseur de progrès, démontre comment l’innovation, loin des cloisonnements, enrichit la vie de tous (son portrait est à découvrir dès la page 18). Ses réalisations passées témoignent de sa vision singulière empreinte d’empathie. Aujourd’hui, son génie continue de se mettre au service de ceux et celles qui innovent, portant le flambeau de l’amélioration collective. Sa fille, également ingénieure en génie électrique, perpétue avec fierté cet héritage exceptionnel.

Luc Sirois sera conférencier le 14 novembre au Colloque annuel de l’Ordre. « Appel à la révolution de l’innovation ! » est le titre de sa conférence, qui promet d’être des plus stimulantes. J’aurai d’ailleurs le bonheur de m’entretenir avec lui sur la scène pour vous parler d’intelligence artificielle.

Autre conférencier au Colloque, l’ingénieur Réjean Bourgault, directeur national du secteur public pour Amazon Web Services Canada. Il abordera la culture de l’innovation chez Amazon, laquelle repose sur des rituels d’équipe et sur l’absolu besoin d’être à l’écoute des clients. L’article à son sujet dans ce numéro donne envie d’en apprendre plus sur la recette originale de ce groupe pour nourrir le potentiel innovant de ses équipes (l’article est à lire à la page 56).

Pour en savoir plus sur la programmation du Colloque annuel 2023, qui aura lieu au Palais des congrès de Montréal les 13 et 14 novembre, visitez notre site Internet et consultez la programmation dès la page suivante.

Étant adepte du transport collectif, j’ai trouvé extrêmement enrichissante l’entrevue avec Catherine Morency, une ingénieure experte en génie du transport et de la mobilité durable (page 22). La mobilité durable offre de nombreux bénéfices de nature évidement environnementales, mais aussi en matière de santé et de qualité de vie. Dans ce contexte, l’innovation ici repose essentiellement sur notre capacité à repenser nos espaces en plaçant les citoyens et citoyennes au centre de nos préoccupations.

Je souhaite mettre en lumière la détermination de Sarah Mollier (page 64), une jeune ingénieure, ainsi que de Chloé Pilon Vaillancourt (page 66) qui, oui oui, est rappeuse et diplômée en génie physique ! Elles illustrent de manière éloquente l’importance de disposer de figures féminines dans les domaines scientifiques et du génie, afin de stimuler des aspirations d’avenir en tant qu’ingénieure. Je tiens également à saluer leur engagement sans faille envers les enjeux environnementaux.

C’est avec enthousiasme que je souhaite la bienvenue à Patrick Savard, ing., nouvellement nommé directeur général de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Ingénieur civil de formation et dirigeant aguerri, son parcours professionnel voué au service public combiné à son style de gestion mobilisateur promettent une direction empreinte d’inclusivité et de progrès (découvrez son parcours ainsi que ses ambitions pour l’Ordre et la profession dès la page 12). Nous sommes ravis d’entamer ce nouveau chapitre guidé par son expertise éclairée et son leadership éprouvé.

De nombreux autres articles captivants méritent votre attention. Je vous encourage à consacrer du temps à parcourir cette édition, qui démontre une fois de plus la dynamique exceptionnelle de notre communauté !

Bonne lecture !

13 14 novembre 2023

Forum 13 novembre

Le génie dans la boucle de l’économie circulaire

L’économie circulaire est essentielle pour un avenir durable. Vous pouvez contribuer à créer un cercle où les produits circulent, en intégrant la durabilité et la réparabilité dès la conception. Venez rencontrer des visionnaires qui présenteront des solutions concrètes à ces défis et des réflexions sur les opportunités qu’offre une transition vers une économie circulaire.

Dîner-conférence 13 novembre

La culture de l’innovation en entreprise, gage de succès

Dîner-conférence 14 novembre

Appel à la révolution de l’innovation !

RABAIS AUX ENTREPRISES

À l’achat d’au moins 5 forfaits de 2 jours obtenez un rabais de 15 % et d’autres avantages.

colloque.oiq.qc.ca

Animé par Matthieu Dugal

Réjean Bourgault, ing.

Directeur national, Secteur public Amazon Web Services Canada

Luc Sirois, ing., MBA

Innovateur en chef du Québec Conseil de l’innovation du Québec

Animé par Matthieu Dugal

Réjean Bourgault, ing.

Directeur national, Secteur public Amazon Web Services Canada

Luc Sirois, ing., MBA

Innovateur en chef du Québec Conseil de l’innovation du Québec

Lundi 13 novembre 2023

FORUM

8 h 30 à 10 h

Forum : Le génie dans la boucle de l’économie circulaire

Panélistes :

Daniel Normandin, MBA

Jocelyn Doucet, ing., Ph. D., ICD.D Emmanuelle Géhin

CONFÉRENCES 10 h 15 à 11 h 45

Opportunités et défis de la 4e révolution industrielle

Accélérer la transition énergétique sans la faire déraper

Contrer l’espionnage en entreprise : une idée de génie !

L’IA générative bouleversera votre entreprise, mais comment ?

Marc-André Gaudreau, ing., Ph. D.

Pierre-Olivier Pineau, Ph. D.

Francis Coats, ing., PSP, CISSP

Hugues Foltz

Dîner-conférence : La culture de l’innovation en entreprise, gage de succès

Gestionnaires : la clé de la fidélisation

Le jugement, piège ou superpouvoir ?

Gestion stratégique de la santé et sécurité : 20 % d’efforts… 80 % de résultats !

Emilie Pelletier, CRHA Didier Dubois, CRHA

Jorj Helou, CRHA, PCC

Marc-André Ferron

COURS 13 h 45 à 16 h 45

colloque.oiq.qc.ca

Gestion des changements : le rôle de l’ingénieur.e à chaque étape d’un projet de construction afin d’en réduire les coûts

Protocole du CVIIP : savoir évaluer les risques dans un contexte de changements climatiques

L’art de communiquer en situation difficile

Liette Vézina, ing.

Paul Cobb

Isabelle Charron, Ph. D.

Geneviève Dicaire, PCC

Mardi 14 novembre 2023

Comment gérer efficacement son équipe en 2023 ?

Pensée critique : savoir démêler le vrai du faux

Quand votre langage corporel sabote votre crédibilité

Annie Boilard, MBA, CRHA, M. Sc.

Antony Bertrand-Grenier, ing., Ph. D.

Annabelle Boyer, CRHA

COURS 8 h 45 à 11 h 45

La modélisation des données d’infrastructure (MDI-BIM) au service de la gestion des actifs

Attitudes difficiles ou comportements exigeants : apprenez à rester zen !

Leadership transversal : comment exercer son influence sans autorité formelle ?

Dîner-conférence : Appel à la révolution de l’innovation !

Nathalie Oum, ing., Ph. D.

Paule Marchand, MBA

Laurent Vorelli, CRHA, MBA

COURS 13 h 45 à 16 h 45

Habiletés relationnelles et intelligence émotionnelle : des clés pour générer de la confiance et mobiliser les équipes

Professionnelles et professionnels en gestion de l’énergie 101

Relations professionnelles : communiquer efficacement en toutes circonstances

Comment améliorer sa performance au travail ?

Aborder les différences générationnelles de manière inclusive

Gestion de projet : faire un pas de recul pour améliorer sa capacité décisionnelle

Mylène Beauchamp, ACC

Maelys Fillon, ing.

Tania Laurendeau

Dominique Larouche, CRIA

Martine Lafrance, CRHA

Raymond Desbordes, ing.

13 14 novembre 2023

Partenaire principal

Autres partenaires

colloque.oiq.qc.ca

Engagement social Entrepreneuriat

Projet d’ingénierie

Innovation technologique

Présentez-nous des candidatures jusqu’au 1 er décembre 2023

bit.ly/oiq_prix

MAESTR

Vous connaissez des ingénieures ou ingénieurs qui se démarquent ?

Développez votre capacité d’adaptation et mieux communiquer

Adaptabilité et agilité : apprivoiser le changement

formations virtuelles 1h 1h

Au-delà des mots : communiquer avec plus d’impact

oiq.qc.ca/maestro

Depuis le 14 août dernier, Patrick Savard, ing., est le nouveau directeur général de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Ce gestionnaire expérimenté, qui a fait carrière dans le domaine municipal, rejoint l’Ordre avec enthousiasme et animé par la volonté de servir sa profession, les membres et le public.

Si l’on devait écrire un livre sur sa vie, « Faire contre mauvaise fortune bon cœur » pourrait être le titre d’un chapitre de l’histoire de Patrick Savard. En effet, rien ne le prédestinait à la remarquable carrière qu’il s’est construite au cours des 30 dernières années.

Issu d’une famille de la classe moyenne de MontréalNord, Patrick Savard n’avait pas d’ingénieurs ou de professionnels dans son entourage. « Dans le quartier de Montréal-Nord où j’ai grandi, les professions telles que celles d’ingénieur, d’avocat, de médecin ou de comptable étaient peu communes. On n’avait pas de modèles à suivre dans ces domaines, se souvient-il. Ma famille et les gens de mon entourage occupaient des emplois dits plus opérationnels. » Malgré ce contexte, celui qui au début de son adolescence travaille comme camelot à La Presse a la ferme volonté de suivre un chemin différent en poursuivant des études supérieures. Mais n’allons pas trop vite !

Durant cette période, Patrick Savard se trouve des emplois d’été dans des usines pour financer ses futures études. « Ces expériences m’ont énormément motivé à persévérer à l’école afin de me forger la carrière que je désirais, raconte-t-il. Ces emplois d’été m’ont permis de comprendre l’importance des études et j’y ai puisé la volonté et les outils nécessaires pour choisir ma future profession. C’est ainsi que j’ai décidé de me tourner vers l’ingénierie, car j’avais toujours eu un intérêt marqué et une facilité pour les sciences pures telles que les mathématiques, la physique et la chimie. »

Alors, à 20 ans, il intègre la très réputée École Polytechnique de Montréal en 1987 pour y étudier le génie civil.

Son diplôme en poche, Patrick Savard occupe pendant deux ans divers postes dans l’arrondissement de Montréal-Nord en tant que contractuel, mais la récession du début des années 1990 rend difficile la recherche d’emploi en génie civil. Alors, contre mauvaise fortune bon cœur, le jeune ingénieur se lance dans des études en gestion à HEC Montréal, où il obtient en 1996 une maîtrise en administration des affaires (MBA) après cinq années d’études menées en parallèle de sa carrière municipale entreprise dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans la foulée, il accède à son premier poste de directeur général à tout juste 28 ans. Ainsi commence une carrière prometteuse en tant que gestionnaire et dirigeant.

Pendant 27 ans, l’ingénieur occupera les postes de directeur général dans plusieurs municipalités de la grande région de Montréal… par choix. « Tout au long de ma carrière, chaque fois que j’ai accepté un nouveau poste, j’ai pris soin de ne pas déplacer ma famille, car il était primordial pour moi de maintenir notre stabilité et de ne pas perturber la vie de mes enfants en les faisant changer d’école ou de foyer, dit-il. Ainsi, j’ai toujours décliné les propositions de travail dans des régions plus éloignées telles que Trois-Rivières, Québec ou ailleurs. »

Son parcours de gestionnaire culmine lorsqu’il devient, en 2014, directeur général de la Ville de Longueuil. Ce poste, il l’occupera pendant huit ans, jusqu’en 2022.

Ingénieur-gestionnaire ou gestionnaire-ingénieur ?

Patrick Savard n’en a cure ! Pour lui, il est avant tout un ingénieur. « Bien que j’aie peu d’expérience pratique en

tant qu’ingénieur de terrain parce que j’ai fait le choix d’une carrière de gestionnaire, je reconnais que ma formation en ingénierie a constitué la base de toute ma trajectoire professionnelle. Cette formation m’a permis d’acquérir une approche analytique et pragmatique pour accomplir les tâches de gestionnaire, ainsi que des qualités éthiques et une capacité à résoudre des problèmes complexes, atouts essentiels pour diriger des organisations, notamment dans le domaine municipal qui constitue un des domaines de gestion les plus complexes », affirme l’ingénieur.

« Tout au long de ma carrière, il m’a toujours paru important de conserver mon titre de membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Aujourd’hui, c’est avec enthousiasme et fierté que je rejoins l’organisation à titre de directeur général afin de relever de nouveaux défis. »

Des défis, Patrick Savard en a eu de nombreux pendant sa fructueuse carrière de gestionnaire dans la fonction publique municipale. Quand on lui demande quelles sont les réalisations dont il est le plus fier, c’est naturellement qu’il parle au « nous » pour décrire le travail accompli avec ses équipes.

« Les réalisations les plus significatives ne sont pas toujours les plus visibles, mais elles ont été essentielles pour mon développement professionnel, admet-il. Dans les villes de Longueuil et de Brossard, nous avons par exemple amélioré le service à la clientèle en mettant en place des centres de services aux citoyens, offrant un point de contact unique pour répondre aux demandes des résidents. Sur le plan stratégique, nous avons élaboré, avec les élus, les employés et la population, des plans qui ont donné naissance à des projets concrets tels que le développement de Solar Uniquartier, le développement de la zone aéroportuaire de Longueuil et l’arrivée de la brasserie Molson sur notre territoire. Enfin, la mise en place de plusieurs

démarches d’amélioration continue au sein de diverses villes a eu des impacts positifs sur les municipalités. Toutes ces réalisations ont été rendues possibles grâce à un travail d’équipe et une mobilisation des employées et employés au profit des citoyennes et citoyens. »

Pour Patrick Savard, les réalisations professionnelles prennent tout leur sens lorsqu’elles s’intègrent harmonieusement à sa vie personnelle. « Je suis quelqu’un

de discret, stable et centré sur l’harmonie entre ma vie personnelle, mes activités professionnelles et mes passions, reconnaît-il. Je suis un grand passionné de golf, je pratique aussi la natation et j’adore la littérature. Ma famille et mes proches sont essentiels à mon équilibre ! Mon parcours professionnel a toujours été guidé par ma quête d’excellence et d’équilibre ; mon arrivée à l’Ordre est une continuation dans cette voie. »

Patrick Savard, ing., est titulaire depuis 1991 d’un baccalauréat en génie civil de l’École Polytechnique de Montréal. Il a obtenu en 1996 une maîtrise en administration des affaires (MBA) de HEC Montréal. Depuis 2021, il est également détenteur d’une certification d’administrateur de sociétés (ASC) de l’Université Laval. En 2019, il a été lauréat du prix Distinction de l’Association des directeurs généraux municipaux du Québec.

Dates clés de son parcours professionnel

• De 1990 à 1992, il occupe des emplois à la Ville de Montréal-Nord en tant qu’étudiant et contractuel.

• En 1993, il est ingénieur aux services techniques de la municipalité de Saint-Athanase, qui a depuis été fusionnée avec Saint-Jean-sur-Richelieu. Il en devient directeur général en 1996.

• De 1999 à 2002, il est directeur des services urbains de la Ville de Sainte-Julie.

Pendant 20 ans, de 2002 à 2022, Patrick Savard occupe le poste de directeur général dans plusieurs villes :

• de 2002 à 2004, à Lorraine ;

• de 2004 à 2010, à Mont-Saint-Hilaire ;

• de 2010 à 2014, à Brossard ;

• et de 2014 à 2022, à Longueuil.

Depuis 2022, l’ingénieur est président du Conseil d’administration de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

Côté vie personnelle, Patrick Savard et sa conjointe sont les parents de deux jeunes femmes dans la vingtaine, toutes deux avocates.

« Tout au long de ma carrière, il m’a toujours paru important de conserver mon titre d’ingénieur. Aujourd’hui, c’est avec enthousiasme et fierté que je rejoins l'Ordre à titre de directeur général. »

Patrick Savard, ing. Ordre des ingénieurs du Québec

Patrick Savard, ing., revient sur son parcours et les motivations qui l’ont poussé à relever le défi d’occuper la direction générale de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Il parle avec sincérité de ses aspirations pour l’organisation et de l’avenir de sa profession.

Plan : En tant qu’ingénieur, quelles étaient vos impressions sur l’Ordre avant d’en devenir le directeur général, et qu’est-ce qui vous a motivé à accepter ce poste ?

Je suis membre de l’Ordre depuis 1991 et au fil du temps, ma perception de l’organisation a grandement évolué, notamment depuis l’arrivée de Kathy Baig, ing., et de Sophie Larivière-Mantha, ing., à la présidence. Avant cette période, je dois admettre que de l’extérieur on pouvait percevoir une certaine instabilité, mais heureusement, cela s’est considérablement amélioré. C’est cette transformation positive de l’Ordre qui m’a encouragé à accepter le poste de directeur général, un rôle que je connais bien pour avoir dirigé plusieurs organisations municipales.

Pour moi, le type d’organisation pour laquelle je travaille revêt une grande importance, tout comme les valeurs qu’elles soutiennent et les personnes avec qui je collabore au quotidien. J’ai particulièrement apprécié mes interactions avec les membres du Conseil d’administration, l’équipe de direction, les employées et employés ainsi que la présidente, avec qui j’ai eu de nombreux contacts. Je dois dire que notre communication est excellente, sa passion et son énergie sont contagieuses, ce que j’apprécie énormément !

Plan : Quelle est votre vision de votre rôle au sein de l’organisation ?

En tant que directeur général, je veux contribuer positivement au leadership de l’Ordre et à son rayonnement

en collaborant étroitement avec le Conseil d’administration, l’équipe de direction et l’ensemble des employées et employés. Avec mon énergie et mes valeurs, je souhaite pouvoir inspirer les personnes avec qui je travaille et être capable de les aider à participer à la mission de l’Ordre ainsi qu’à la réalisation de sa vision et de ses objectifs. Je veux les soutenir dans l’accomplissement de leur travail afin que toutes et tous se sentent pleinement partie prenante de la réalisation des objectifs organisationnels et du plan stratégique. Cela implique de ma part une écoute active et attentive et la capacité de déceler ce qui n’est pas explicitement exprimé.

Tout au long de ma vie professionnelle, je me suis trouvé dans une grande variété de situations, certaines de l’ordre des relations humaines et d’autres, tout aussi exigeantes, ayant un caractère exceptionnel, comme des événements qui requièrent des mesures d’urgence ou des décisions opérationnelles dans des contextes inconnus. La gestion de la crise du verglas à Iberville–Saint-Jean-sur-Richelieu en 1998 alors que j’étais un jeune directeur général, et les mesures d’urgence mises en place à Longueuil pendant la « crise de l’eau » et la pandémie sont de bons exemples. Dans ces moments, le « courage managérial » s’est avéré essentiel pour prendre des décisions difficiles en fonction du contexte et des situations tendues à plus d’un niveau.

J’ai toujours accordé une grande importance à la communication, que ce soit dans un contexte individuel, en équipe restreinte ou en équipe élargie.

Durant mes premiers mois à l’Ordre, je serai une éponge ! Je m’adapterai à ce nouvel environnement et serai à l’écoute, en m’inspirant beaucoup de l’équipe en place qui est très mobilisée et avec qui les échanges sont intéressants.

Plan : Comment contribuerez-vous à la réalisation des objectifs de l’Ordre ?

Nous sommes à la fin du Plan ING 2020-2025, il faudra très vite amorcer la réflexion pour définir avec le Conseil d’administration la prochaine planification quinquennale. Ayant déjà réalisé cet exercice à plusieurs reprises dans les organisations où j’ai travaillé, je suis convaincu que mon expérience dans le service public peut contribuer positivement à la réalisation de l’actuel plan et à la préparation de la prochaine planification.

De façon générale, j’ai une approche proactive et je m’engage sincèrement dans ce que je fais ; c’est pourquoi, avec l’équipe interne, je m’impliquerai activement dans la réalisation de nos objectifs organisationnels.

Plan : Selon vous, où en seront l’Ordre et la profession dans cinq ans ?

En tant que directeur général, je garde toujours en tête la raison d’être de notre organisation : encadrer la pratique de la profession, soutenir son développement et protéger le public. J’ai la conviction que dans cinq ans,

l’Ordre sera en meilleure position qu’il ne l’est actuellement grâce au dynamisme et au travail accompli ces dernières années par le Conseil d’administration et les employées et employés.

Au cours des prochaines années, je suis persuadé que nous aurons progressé pour relever les défis auxquels la profession et l’Ordre doivent faire face à court et moyen termes à savoir : la lutte contre les changements climatiques, les incidences de l’intelligence artificielle dans la pratique du génie et la promotion de la profession auprès de la relève, afin de faire face à la rareté de la main-d’œuvre. De gros chantiers en perspective pour l’Ordre et la profession !

D’autre part, j’ai été très impressionné par l’engagement exceptionnel des femmes et des hommes qui travaillent avec beaucoup de détermination à l’Ordre. La mobilisation du personnel à 95 % est une situation véritablement exceptionnelle, et je nourris l’espoir qu’elle sera encore aussi forte dans cinq ans et que nous continuerons à maintenir la cohésion des employées et employés.

Les fruits des efforts déployés et notre volonté de toujours progresser me permettent d’espérer qu’à cette échéance, nous aurons consolidé notre rôle au service d’une profession forte, dynamique et résolument tournée vers l’avenir.»

L’innovateur en chef du Québec, Luc Sirois, ing., met son génie au service de celles et ceux qui créent les nouvelles technologies susceptibles d’améliorer le bien commun.

Par Pascale Guéricolas

Photos : Israel Valencia, Chloé Dulude et Didier Bicep

La lecture du curriculum vitæ de Luc Sirois donne l’impression que cet ingénieur en génie électrique de formation a réussi l’impossible : combiner plusieurs vies professionnelles en une. Il cumule en effet des formations et des expériences de travail variées, aussi bien dans le domaine des télécommunications que dans le secteur de la stratégie de haut vol et dans l’univers de la technologie de la santé.

Dès la fin de son baccalauréat à l’Université McGill en 1991, le diplômé se distingue. Deuxième parmi 391 étudiants, il reçoit notamment la bourse Krashinsky de l’Ordre pour son implication communautaire et sa vision du rôle de l’ingénieur dans la société. Rapidement, le voici directeur marketing multimédia chez Bell, chargé d’un réseau à haute vitesse pour l’industrie des médias. Ce sujet le passionne à un tel point qu’il suit en parallèle des cours de journalisme à l’Université de Montréal, au grand étonnement de ses professeurs.

« Je savais que le monde des médias allait être profondément transformé par les télécommunications, qui s’apprêtaient à vivre un combat de titans entre des chefs de file comme Bell et Vidéotron », se souvient Luc Sirois. Ce désir de parfaire ses connaissances, cette soif intense d’apprendre caractérise d’ailleurs ce curieux de nature qui, enfant, dévorait les manuels d’électronique.

L’envie de mieux comprendre les rouages du monde de la finance internationale le conduit alors à l’Université Harvard. Fils d’une famille modeste, il n’hésite pas à mettre de côté une carrière prometteuse pour apprendre à frayer avec les meilleurs en faisant un MBA dans cet établissement renommé. Là encore, ce travailleur infatigable performe en terminant parmi les 5 % des étudiantes et étudiants de sa promotion qui se démarquent par l’excellence de leurs résultats.

À ce stade de l’histoire, il est facile d’imaginer Luc Sirois propulsé dans les hautes sphères de multinationales comme Apple ou Microsoft, qui courtisent les finissants et finissantes de Harvard. Erreur. Un autre trait de sa personnalité concerne son attachement au Québec et son intention de contribuer à son essor pour les prochaines générations. L’affaire est entendue, la famille rentre à Montréal. Conseiller en commerce électronique, stratège en transformation et innovation pour de grandes entreprises, l’ingénieur se trouve aux premières loges d’une forte croissance pour le cabinet McKinsey nouvellement établi à Montréal.

Fort de sa capacité comme ingénieur à imaginer l’avenir à partir d’une boîte noire tout en maîtrisant sur le bout des doigts le langage des affaires, Luc Sirois possède les meilleurs outils. Il conseille donc des clients au

Québec, mais aussi en France, en Angleterre, en Suisse, sur la façon de s’engager sur l’autoroute de l’information. Arrive l’année 2001. Une grande partie du monde des télécommunications s’effondre. Ces années noires donnent l’idée au diplômé en génie électrique de laisser libre cours à ses aspirations d’entrepreneur et de s’orienter vers la santé. À la différence des télécommunications, les besoins dans ce domaine ne fluctuent pas selon les cycles économiques. Un ami lui présente alors un chercheur de l’Hôpital général de Montréal qui vient de mettre au point une technologie d’imagerie médicale en 3D prometteuse. Son but : mieux cibler les radiations nécessaires pour traiter efficacement les cancers par radiothérapie.

Bénéficiant d’une bonne réputation, le cofondateur de Resonant Medical convainc les investisseurs de se lancer dans cette aventure, sans savoir que le monde médical réserve quelques surprises pas forcément agréables. « Aujourd’hui, je mets en garde les jeunes entrepreneurs que je coache, car il s’agit d’un univers extrêmement complexe, explique Luc Sirois. Par exemple, le personnel médical, donc l’utilisateur, a beau reconnaître la valeur d’un nouvel équipement, il faut qu’une compagnie d’assurances intervienne avant de conclure l’achat, et il faut aussi convaincre la direction de l’hôpital. Ce qui ajoute plusieurs paliers à la vente. »

Détentrice de toutes les autorisations nécessaires, son entreprise a d’ailleurs dû vendre avec succès son équipement à 175 hôpitaux de partout dans le monde avant de persuader un premier établissement médical québécois d’acquérir cet équipement valant près de 500 000 dollars. D’autres se seraient peut-être découragés. Sauf que l’entrepreneur dispose d’une arme secrète, une force de caractère et intellectuelle forgée durant ses difficiles études en génie électrique. « Je compare ces études à l’intensité d’un entraînement militaire, confie l’ingénieur. Les concepts sont très théoriques, et cela développe la discipline et le muscle intellectuel pur. »

Après quelques années de succès, les cofondateurs vendent Resonant Medical à un groupe suédois, qui devient Elekta Canada. L’ingénieur met alors son talent et ses connaissances au service d’autres entreprises comme Telus ou Telesystem pour créer des modèles de technologies novateurs dans le domaine de la santé numérique. Ce travail est exaltant pour un professionnel qui carbure à la passion, mais suscite aussi son lot de frustrations. « L’archaïsme du système de santé s’avère souvent décourageant, reconnaît l’innovateur en chef. Contrairement au reste du marché, les innovations technologiques s’y déploient trop lentement, même si elles seraient extrêmement utiles. »

Luc Sirois, ing., nous parle de son implication auprès des jeunes et de l’intelligence artificielle dans le monde de l’éducation. Pour voir la vidéo : https://bit.ly/Luc_Sirois_ing

C’est en grande partie pour vaincre ces défis et parce qu’il souhaite améliorer la société que l’entrepreneur amorce un nouveau chapitre en 2012, en fondant une organisation sans but lucratif, Hacking Health. Il s’agit de susciter la créativité de citoyennes et citoyens, de professionnelles et professionnels, de communautés capables de faire bouger technologiquement les choses. Un réseau de personnes influentes actives dans une soixantaine de villes à travers le monde portent cette organisation. Un système de messagerie facilitant le référencement entre professionnelles et professionnels de la santé en Alberta, une application québécoise pour obtenir des diagnostics plus précis en orthophonie, et bien d’autres solutions novatrices émergent de ces rencontres.

Cette capacité à faire collaborer des gens évoluant dans des univers très différents, Luc Sirois la compare à l’exercice de l’ingénierie. « Au fond, on peut mettre sur pied des organisations humaines qui sauront déployer les talents de chacun et de chacune, un peu de la même façon qu’on crée une nouvelle technologie, déclare avec enthousiasme l’innovateur en chef du Québec. C’est fou ce que les gens peuvent accomplir en travaillant ensemble. »

C’est justement dans le but de s’impliquer dans la société québécoise que Luc Sirois a accepté les postes de conseiller stratégique à l’innovation auprès du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, puis d’innovateur en chef du Québec, qu’il occupe depuis

2020. Son rôle, et celui du Conseil de l’innovation qu’il a créé avec le ministère, est de développer l’innovation au sein des entreprises et de la société québécoise, dans une province qui dispose d’une grande force de frappe en recherche publique. Avec son équipe, Luc Sirois a d’ailleurs permis de fonder Axelys, une nouvelle société de valorisation pour dénicher et commercialiser les découvertes. Il peut s’appuyer sur une nouvelle stratégie gouvernementale en innovation dotée d’un budget de 7,5 milliards de dollars, une stratégie qu’il a largement contribué à dessiner à partir d’une consultation de centaines d’entreprises et d’organismes de l’écosystème.

Luc Sirois et son équipe ont mis en œuvre, avec des partenaires dans toutes les régions, un réseau de conseillères et conseillers en innovation. Ce réseau permet de rapprocher les entreprises des chercheurs et chercheuses et de les aider à trouver du financement.

Ce grand intérêt pour les inventions n’empêche pas l’innovateur en chef de garder la tête froide devant la révolution que constitue l’intelligence artificielle. La preuve, le groupe d’une quinzaine d’expertes et experts – dont la présidente de l’Ordre – qu’il a mis en place pour orchestrer une réflexion collective sur les enjeux et l’encadrement de l’IA. Le but est d’assurer le développement et l’utilisation responsable en société de cet outil, et de déterminer comment se préparer à son implantation. Une fois encore, Luc Sirois met l’être humain au centre de ses préoccupations en contribuant à susciter la créativité et l’engagement des gens et des organisations qui l’entourent.

« Je compare mes études en génie à l’intensité d’un entraînement militaire. Les concepts sont très théoriques, et cela développe la discipline et le muscle intellectuel pur. »

Luc Sirois, ing. Conseil de l’innovation du Québec

Énergir cherche à identifier et faire émerger de nouvelles solutions, technologies et approches innovantes permettant une utilisation plus efficace du gaz naturel pour ses clients.

Soumettez votre projet pour l’un des thèmes en efficacité énergétique suivants :

1. Solutions intégrant l’intelligence numérique

Solutions qui permettent d’identifier des mesures en efficacité énergétique, déployer un système de gestion avancé de l’énergie ou optimiser le contrôle et la maintenance du bâtiment et des procédés.

2. Technologies efficaces au gaz naturel

Technologies de thermopompes à gaz naturel ou systèmes hybrides à très haute efficacité.

3. Projets novateurs d’énergies renouvelables

Solutions innovantes d’énergies renouvelables en complémentarité avec l’utilisation du gaz naturel traditionnel; mesures de récupération de chaleur des rejets thermiques et conception de boucles énergétiques.

4. Autres types de projets recherchés

• Utilisation plus efficace du gaz naturel comme carburant dans les transports

• L’efficacité énergétique dans la production en serres

• Optimisation d’un procédé industriel

Votre projet pourrait être admissible au programme Innovation s’il présente un haut niveau d’incertitude ou de risques associés à un des aspects suivants :

• la performance énergétique

• la faisabilité technique

• l’acceptabilité ou l’intégration auprès des utilisateurs

Recevez jusqu’à

75 %

des coûts de réalisation de projets Obtenez une subvention allant jusqu’à

250 000 $

Pour connaître les critères d’admissibilité du programme, visitez notre site Internet

Soumettez vos idées ou votre projet à notre équipe efficaciteenergetique@energir.com

Pierre angulaire de la « ville intelligente », la mobilité durable vise à permettre aux citoyens et citoyennes d’accéder rapidement aux services clés répondant à leurs principaux besoins ainsi qu’à leur lieu de travail. Où en est le Québec dans la mise en place des mesures pour arriver à une mobilité urbaine plus durable ?

Par Mélanie LaroucheJusqu’à présent, le développement urbain a été pensé tout autrement. Pour les futures agglomérations urbaines, il ne s’agit pas d’une « mission impossible », mais pour les villes existantes, le virage comporte maints obstacles. Pour l’heure, si les cibles sont claires et fort louables, les orientations et les stratégies pour les atteindre souffrent d’un manque de cohérence.

Experte en génie du transport et de la mobilité durable, Catherine Morency, ingénieure et professeure à Polytechnique Montréal, souligne d’entrée de jeu que le concept de ville intelligente n’est pas systématiquement lié à la technologie. « Ici, l’intelligence se rapporte aussi à la logique derrière la conception des quartiers et des réseaux de transport. Mais il est vrai que les technologies, notamment tout ce qui tourne autour des données et de l’analyse de données au moyen de différentes approches d’intelligence artificielle et d’instrumentations, sont centrales dans les villes intelligentes. Elles viennent agir en appui et comme accélérateur des transformations sociales et urbaines. »

Cinq axes de développement sont abordés en priorité pour planifier intelligemment ou durablement une ville, explique Catherine Morency. « On tient compte de la densité de population, de la diversité dans les usages du territoire, du design des réseaux de rues en fonction de ces usages, de l’accès rapide aux destinations clés (services de proximité) et des distances d’accès au transport en commun. Forcément, la mobilité des gens est au centre des préoccupations lorsque vient le temps de concevoir une ville intelligente. »

« Certes, le Québec s’est démarqué avec l’implantation précoce de modes de transport écoresponsables, note Catherine Morency. En effet, la province a été une

pionnière en Amérique du Nord en proposant en 1994 un service d’autopartage, avec la compagnie Communauto, et également avec l’offre de vélos en libre-service BIXI. Bien qu’elles soient difficiles à mesurer, les retombées ont été considérables ; on a constaté un enthousiasme notable et la modification des comportements favorisant la durabilité. Aujourd’hui, la multimodalité est en croissance. Certaines villes sont plus innovantes, même si les stratégies provinciales ne sont pas toujours des accélérateurs de transformation. Il faut cependant applaudir plusieurs initiatives locales ; pensons à toutes les infrastructures cyclables mises en place et aux efforts pour mieux partager l’espace dans plusieurs villes du Québec. »

À ce titre, Montréal fait bonne figure, ses parts modales pour le transport en commun sont parmi les plus élevées en Amérique du Nord. La métropole se classe au 16e rang mondial pour son réseau de transport en commun et au 2e rang en Amérique du Nord, après New York. « Bien ancré autour de son métro, ce réseau a contribué à un développement urbain plus judicieux », indique Catherine Morency.

En 2018, le Québec s’est doté de la Politique de mobilité durable – 2030 pour orienter ses décisions, mais, selon Catherine Morency, celle-ci présente un problème d’incohérence dans les cibles. « Les projets présentement mis de l’avant et les cibles à atteindre en matière de développement durable sont en dissonance, soutient-elle. Qui plus est, on ne considère pas la mobilité de tout le monde, on néglige celle des enfants, des personnes aînées et des personnes à mobilité réduite. La marche n’est pas suffisamment prise en compte ; pourtant, elle joue un rôle majeur dans la qualité de vie, la santé des gens, l’autonomie

des enfants. Il importe de favoriser des modes de vie actifs dans les façons d’organiser notre réseau de transport. Actuellement, les stratégies sont centrées presque exclusivement sur les travailleurs et les travailleuses. En outre, les solutions n’impliquent pas la réduction du nombre d’autos alors que c’est la clé de la mobilité durable. »

Catherine Morency est d’avis qu’actuellement, en matière de transport, le Québec s’en va dans la direction opposée des cibles à atteindre. « Le nombre de voitures croît plus rapidement que la population, c’est illogique. On ne voit pas vraiment de stratégie pour réduire la taille du parc de véhicules au Québec. Au contraire, les gens ont accès à divers incitatifs pour acquérir des voitures. Et ce n’est pas qu’une question de nombre, mais aussi de taille des voitures. La popularité des véhicules utilitaires sport a des conséquences importantes sur l’espace nécessaire, les accidents graves, la consommation d’essence, etc. Les messages sont contradictoires : on finance l’achat de véhicules verts, mais il n’y a pas d’incitatifs financiers pour ceux et celles qui font l’effort de restreindre l’utilisation de la voiture et de se déplacer autrement. »

Cette année, le Québec a lancé le plan de mise en œuvre 2023-2027 de la Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire. « On se rapproche un peu ici de ce qui s’apparente à une ville intelligente, précise la professeure Morency, qui siège au Comité consultatif sur les changements climatiques. Mais il faut savoir que les problèmes de transport découlent souvent de mauvaises décisions d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Dans les nouveaux quartiers, on doit planifier en tenant compte des effets sur les besoins de mobilité et faciliter l’adoption de comportements durables. »

Les impacts des changements climatiques sont réels et doivent être considérés très sérieusement dans l’aménagement des villes. « La réalité des changements climatiques oblige le gouvernement à être plus ferme dans ses stratégies, insiste-t-elle. Les choix d’aménagement du territoire doivent être compatibles avec l’objectif du Québec d’atteindre la carboneutralité et de renforcer sa résilience climatique. La Politique doit marquer un tournant majeur par rapport aux pratiques antérieures et devenir un puissant outil à la fois d’adaptation et de lutte contre les changements climatiques. Il est nécessaire de renverser les tendances en cours au Québec. »

« Forcément, la mobilité des gens est au centre des préoccupations lorsque vient le temps de concevoir une ville intelligente. »

Catherine Morency, ing. Polytechnique Montréal

Parler d’argent entre amis ou en famille est parfois malaisant. Mais sur le plan professionnel « toute peine mérite salaire », et la question des honoraires est incontournable.

Plusieurs articles du Code de déontologie des ingénieurs (CDI) traitent des honoraires. De plus, à l’intention du public, l’Ordre des ingénieurs du Québec a mis en place une procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes d’honoraires pour les clients qui sont en désaccord sur le coût des services professionnels rendus. Comme quoi le sujet n’est pas sans importance.

D’abord, lorsqu’il est question d’argent, il vaut toujours mieux s’entendre avec autrui au début d’une relation contractuelle, au moment où le climat est encore serein. À ce sujet, le CDI prévoit d’ailleurs que « [l]’ingénieur doit prévenir son client du coût approximatif de ses services et des modalités de paiement » (article 3.08.03).

Pour ce qui est des modalités de paiement, c’est un aspect non négligeable. Car, rappelons-le, les ingénieurs et les ingénieures ne jouissent pas au préalable d’un droit de rétention comme d’autres prestataires de services1. C’est d’ailleurs ce qu’a indiqué le

Conseil de discipline de l’Ordre des ingénieurs du Québec (CDOIQ) dans une récente décision (CDOIQ 22-22-0677, Ingénieurs c. Rondeau, 19 juin 2023) concernant un ingénieur qui avait exigé le paiement de ses honoraires avant de transmettre son rapport d’expertise2

Une fois le travail accompli, exiger le paiement en tout ou en partie pour les tâches effectuées avant de livrer le résultat partiel ou final peut être une pratique commerciale défendable. Mais une telle façon de faire doit impérativement être convenue à l’avance, de façon explicite, et idéalement par écrit.

Est-ce à dire que l’on peut tout convenir entre les parties dans un contrat ? Comme le paiement d’avance des honoraires, en tout ou en partie, ou encore un escompte en contrepartie d’une avance ? Que non ! Ici, le CDI est explicite et directif : « [L’ingénieur] doit s’abstenir d’exiger d’avance le paiement de ses honoraires […] » (article 3.08.03).

Il y a quelques années, le CDOIQ s’est d’ailleurs prononcé catégoriquement contre une telle pratique (CDOIQ 22-20-0636, Ingénieurs c. Ki Hong Kim, 17 novembre 2021) :

« [42] Les manquements déontologiques mettant en cause les devoirs et obligations de l’ingénieur envers le client sont graves puisqu’ils contreviennent à des exigences imposées […] pour éviter que l’aspect mercantile inhérent à l’exercice de la profession l’emporte sur le professionnalisme attendu de l’ingénieur. »

« [46] Ainsi, le fait pour un ingénieur d’exiger du client le paiement par anticipation d’une partie substantielle de ses honoraires sans avoir livré l’information attendue des clients ou sans avoir fourni une prestation de services […] place ce dernier dans une situation de plus grande vulnérabilité et va à l’encontre de la protection du public. »

« [47] Cette conclusion s’explique par le fardeau supplémentaire qu’une telle pratique impose au client alors qu’il existe déjà une disproportion dans le rapport de force entre ce dernier et l’ingénieur […] ».

Il n’y a rien de déshonorant ou de vénal à parler d’argent avec un éventuel client ; c’est pourquoi dans les pourparlers pour convenir d’un mandat, les questions d’argent ne devraient jamais être esquivées ou négligées. Tous les aspects pécuniaires devraient être abordés et convenus dès le départ (contrat à forfait ou à taux horaire, niveau et ampleur prévisible des honoraires, modalités de paiement, fréquence et détail de la facturation, échéances clés et facturations correspondantes, retenus de livrable à défaut de paiement, etc.).

Car si la relation contractuelle s’envenime, non seulement l’ingénieure ou l’ingénieur concerné risque un certain appauvrissement, mais il ou elle pourrait devoir répondre de ses actions ou de ses omissions devant le CDOIQ.

Et comme le mentionne le CDOIQ dans la décision précitée (CDOIQ 22-20-0636, Ingénieurs c. Ki Hong Kim, 17 novembre 2021) :

« [56] […] cela risque aussi de nuire à la crédibilité de la profession en semant un doute dans l’esprit des clients et du public quant à savoir si les ingénieurs en général sont dignes de confiance. »

1. Par exemple, un garagiste a le droit, sauf en certaines circonstances, de retenir le véhicule d’un client jusqu’à ce que ce dernier ait payé le prix total des réparations.

2. Bien que déclaré coupable à l’égard de l’article 3.08.03 du Code de déontologie des ingénieurs, pour des raisons juridiques, l’ingénieur a été sanctionné en fonction de l’article 3.03.02 : « L’ingénieur doit, en plus des avis et des conseils, fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend. »

à la surveillance de la pratique illégale

Les manuels d'opération et d'entretien jouent un rôle essentiel dans le domaine de l'ingénierie. Ce sont des documents clés qui fournissent des informations indispensables sur le fonctionnement, l’entretien et la sécurité des équipements, des systèmes et des procédés.

Pour les ingénieurs et les ingénieures, la préparation de ces manuels est une tâche cruciale qui garantit une utilisation sûre et efficace des ouvrages qu’ils et elles conçoivent. L’importance de ces documents pour la sécurité du public est reconnue dans la Loi sur les ingénieurs puisque, depuis 2020, ils font nommément partie de la liste des documents d’ingénierie dont la préparation est réservée aux ingénieures et aux ingénieurs.

Mais comment s’applique la Loi dans le cas où un manuel d’entretien doit être modifié pour tenir compte de nouvelles fonctionnalités ? Les manuels fournis avec des équipements conçus et fabriqués hors du Québec peuvent-ils être utilisés tels quels ici ? C’est ce dont nous discuterons dans cette chronique.

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle version de la section XXI du Règlement sur la santé et la sécurité du travail le 27 juillet 2023, il est maintenant requis que toute machine soit accompagnée d’un manuel d’instruction du fabricant dont le contenu doit, au minimum, respecter les exigences de l’article 174.

Cet article prévoit également que si le manuel d’instruction du fabricant est inexistant ou incomplet, les éléments énumérés dans cet article doivent être spécifiés par écrit par un ingénieur ou une ingénieure.

Notez que cette importante révision règlementaire fera l’objet d’une chronique plus détaillée dans la prochaine édition de la revue Plan.

et Me Patrick Marcoux, avocat Par Marie-Julie Gravel, ing. ConseillèreManuel, procédure, carnet, spécification, instruction, petit cahier de note dans le coffre du mécano… Les documents relatifs à l’opération et à l’entretien des ouvrages d’ingénierie peuvent prendre plusieurs formats et plusieurs noms. Ce n’est pas le titre qu’on donne à un document qui fait que sa préparation est une activité réservée ou non, mais bien son contenu. Établissons donc dans un premier temps quelques concepts.

Le manuel d’entretien contient l’ensemble des exigences relatives au maintien en bon état et de la conformité d’un ouvrage. Le contenu du document varie selon le type d’ouvrage, mais doit couvrir les informations critiques pour exécuter l’entretien, notamment ce qui concerne le contrôle des sources d’énergie. Son objectif est de permettre d’entretenir les ouvrages de manière sécuritaire, en conformité

avec les paramètres établis lors de la conception et avec la règlementation applicable (y compris les normes en matière de santé et sécurité).

Le manuel d’opération contient l’ensemble des exigences relatives à l’opération sécuritaire d’un ouvrage. Le contenu du document peut varier selon le type d’ouvrage, mais doit couvrir les informations critiques pour faire l’installation et pour opérer l’ouvrage de façon sécuritaire (paramètres critiques, plages opératoires, mode opératoire, set-up, démarrage, mise hors service et autres, au besoin). Son objectif est de permettre d’opérer les ouvrages de manière sécuritaire, en conformité avec les paramètres établis lors de la conception et avec la règlementation applicable (y compris les normes en matière de santé et sécurité).

On comprend que la Loi fait référence aux exigences, aux lignes directrices, aux principes devant guider l’opération et l’entretien d’un ouvrage. D’autres

documents seront requis pour compléter les manuels d’opération et d’entretien, notamment ceux qui détaillent les méthodes et séquences des activités manuelles requises pour opérer et entretenir un ouvrage spécifique (généralement appelées procédures). Ces procédures seront préparées selon les lignes directrices établies dans les manuels.

Voyons maintenant quelques cas de figure fréquemment rencontrés dans la pratique.

Marie-Pier est ingénieure chez un fabricant de défibrillateurs. Elle travaille sur la conception d’un nouveau modèle. Elle doit préparer un manuel d’opération et un manuel d’entretien en conformité avec les paramètres établis lors de la conception et avec la règlementation applicable. Selon la règlementation, un manuel doit être fourni avec chaque produit vendu. Marie-Pier n’aura pas à signer chaque copie, mais doit conserver dans ses dossiers la version en vigueur, qu’elle authentifiera par signature.

Jonathan est ingénieur dans un bureau de génie-conseil. Il est chef de projets pour un mandat de conception d’un procédé de traitement des effluents gazeux d’une usine. L’un des livrables du projet est la préparation des manuels d’entretien et d’opération complets pour chaque étape du procédé. Jonathan devra s’assurer que les manuels sont préparés par un ingénieur ou une ingénieure ou sous leur supervision et qu’on fournira à son client une copie authentifiée de chacun de ces documents.

de faire des inspections visuelles des produits directement sur la ligne de production. Le manuel d’entretien est fourni par le manufacturier suédois. Cependant, certaines informations exigées par la règlementation québécoise sont manquantes.

Yohan peut garder le manuel fourni par le manufacturier, mais devra le réviser pour y ajouter l’information pertinente manquante. Il devra signer la révision, en s’assurant d’indiquer clairement sa contribution.

Camilia est ingénieure en génie mécanique dans une usine de biotechnologie. Le département des opérations veut adapter un équipement existant pour permettre la production d’un nouveau vaccin. Comme les changements proposés impliquent des modifications dans l’opération et l’entretien de l’équipement, Camilia devra s’assurer de faire la révision des manuels d’opération et d’entretien. Elle devra authentifier la nouvelle version des manuels par signature.

Yohan, ingénieur industriel, a acheté en Suède un nouvel équipement permettant

Un inspecteur de la CNESST est venu visiter l’usine où travaille Yassine, ingénieur en génie électrique. Il a émis un avis de non-conformité, puisque la presse industrielle à l’atelier n’est pas adéquatement sécurisée. Des modifications au système de commande de la presse sont nécessaires pour s’assurer que ses dispositifs de protection respectent les règles de l’art. Ces modifications doivent être supervisées par un ingénieur, conformément à la Loi sur les ingénieurs ainsi qu’à la section XXI du Règlement sur la santé et la sécurité du travail. Yassine devra donc préparer les plans pour les modifications et s’assurer qu’une ingénieure ou un ingénieur de son équipe supervise la mise à jour des manuels d’opération et d’entretien. Il devra signer et sceller les plans requis pour faire les modifications et s’assurer que les nouvelles

Ouvrez un compte CELIAPP dès maintenant.

En savoir plus ferique.com/celiapp

FÉRIQUE est une marque enregistrée de Gestion FÉRIQUE et est utilisée sous licence par sa filiale, Services d’investissement FÉRIQUE. Gestion FÉRIQUE est un gestionnaire de fonds d’investissement et assume la gestion des Fonds FÉRIQUE. Services d’investissement FÉRIQUE est un courtier en épargne collective et un cabinet de planification financière, ainsi que le placeur principal des Fonds FÉRIQUE. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Les ratios de frais de gestion varient d’une année à l’autre. Veuillez lire le prospectus avant d’effectuer un placement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Le Portail client est la propriété de Gestion FÉRIQUE et est utilisé sous licence exclusive par Services d’investissement FÉRIQUE, son placeur principal.

versions des manuels soient signées par un ingénieur ou une ingénieure.

Peter, ingénieur, est mandaté par un client pour ajouter un équipement à un système CVAC existant dans un hôpital. Le manufacturier fournit les manuels d’opération et d’entretien pour l’équipement qu’il vend, mais Peter et son équipe devront s’assurer que le procédé dans son ensemble est sécuritaire et permet au système dans son ensemble de répondre aux normes rigoureuses de qualité de l’air dans cet environnement critique. Les modifications et les ajouts requis aux manuels d’opération et d’entretien devront

être signés par un ingénieur ou une ingénieure de l’équipe de Peter.

La préparation de manuels d’entretien et d’opération bien conçus est une responsabilité professionnelle de premier plan pour les ingénieurs et ingénieures. En précisant dorénavant que les manuels d’opération et d’entretien sont des documents d’ingénierie dont la préparation est réservée aux ingénieurs et ingénieures, le législateur reconnaît que des manuels clairs, complets et faciles à suivre jouent un rôle majeur pour garantir la sécurité de tous et de toutes, assurer un entretien efficace, réduire les coûts, assurer une fiabilité maximale et soutenir les clients dans le domaine de l’ingénierie.

Par Michel Morin, ing. Coach professionnel en développement intégral

Les ingénieures et ingénieurs peuvent tirer parti d’un coaching individuel en définissant bien leurs objectifs et en s’impliquant dans la mise en pratique d’un programme personnalisé de coaching. Voyons comment on y arrive.

Chloé, ingénieure, est responsable d’une petite équipe. Elle doit rencontrer l’un des membres de son équipe afin d’évoquer avec lui des problèmes liés à son attitude personnelle au travail et à l’atteinte de ses objectifs. Avec son coach, elle soulève les différents points qu’elle doit aborder avec son employé et lui parle du malaise qu’elle éprouve dans de telles situations. Chloé et son coach s’entendent pour viser deux objectifs : développer l’habileté de Chloé à mener une conversation difficile et identifier les émotions et réactions qu’elle éprouve quand se présentent des situations conflictuelles. Le programme de coaching propose en particulier d’utiliser les bases de la CNV (communication non violente ou consciente) en soutien à cette rencontre ainsi qu’un exercice d’auto-observation qui aidera à trouver de quelle façon réagir pour faire face à des relations difficiles.

Le coaching professionnel permet d’aider la personne coachée à gérer une situation

problématique ou une impasse. Il se déroule généralement sur 6 à 12 rencontres réparties sur une période de 3 à 6 mois. Les premières rencontres ont pour but de faire une exploration large des enjeux et du mode de fonctionnement de la personne (penser, ressentir, agir) dans son environnement personnel et professionnel ainsi que de définir les objectifs particuliers qu’elle souhaite atteindre. Voici quelques exemples d’objectifs de coaching : améliorer ses compétences de leadership et de gestion, faciliter la gestion du changement associé à un projet, améliorer la communication avec son équipe et mener des entretiens difficiles, équilibrer le travail et la vie personnelle, acquérir des compétences en collaboration et en travail d’équipe, améliorer sa gestion du temps et des priorités.

Dans l’approche de coaching en développement intégral® (CDI), le ou la coach joue un rôle actif en proposant un programme de développement en réponse aux objectifs qui sont revus dans une perspective plus large par le ou la coach. Il peut s’agir d’exercices d’auto-observation d’un mode de fonctionnement (croyances, réactions, automatismes), de réflexion sur les conséquences de la situation actuelle et souhaitée (formuler le futur souhaité), d’exercices pratiques parfois liés à un domaine connexe

à l’enjeu (faire une activité physique, développer une présence attentive). Ce programme servira de base aux échanges pour guider la personne coachée vers l’atteinte de ses objectifs en lien avec les situations vécues sur le terrain.

Le coaching professionnel est plus efficace lorsque la personne coachée est en mesure de bien nommer ses besoins et de les traduire par des objectifs. Un travail d’équipe entre le ou la coach et la personne accompagnée permet de formuler des objectifs de développement pertinents, réalistes et utiles qui ne s’appliquent pas seulement au court terme, mais qui s’inscrivent dans une perspective de développement global de la personne. Le programme de développement permet à la personne coachée de se mettre en action pour prendre conscience de ses façons de faire et expérimenter des moyens de développer de nouvelles compétences visant à renforcer son leadership et améliorer

ses performances. Plus largement, le coaching aide à développer de nouvelles aptitudes pour naviguer efficacement parmi les écueils et défis qu’offre la vie professionnelle et personnelle.

Saviez-vous que la participation à des séances de coaching fait partie des activités reconnues par le Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs1 ?

Vous trouverez des ressources en coaching sur le site d’ICF Québec2

Pour toute question ou pour demander conseil, n’hésitez pas à contacter Michel Morin, ing., coach et auteur de cette chronique, en écrivant à michel.morin@hotmail.com.

1. Voir le Guide d’application du Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs, avril 2023, Annexe 2 « Tableau- synthèse des activités de formation continue », p. 24.

Les entreprises naissent et avancent à coups d’innovations et peuvent en cela bénéficier du soutien des centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales (CCTT) dans une dynamique distincte de celle qu’offrent les universités.

Par Valérie Levée

Robotique, foresterie, métallurgie, énergie, biotechnologie… Ce ne sont que quelques-unes des spécialités des 59 centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales (CCTT) du Réseau des CCTT - Synchronex. Les CCTT sont partout au Québec, et leur mission est d’accompagner l’innovation des entreprises et des organisations.

Affiliés aux cégeps et collèges, les CCTT sont créés à l’initiative de ces établissements d’enseignement, chacun dans un domaine d’expertise particulier. Si 48 de ces CCTT se consacrent à des disciplines technologiques, 11 se spécialisent dans les pratiques sociales novatrices, ouvrant ainsi la porte à l’innovation sociale. Au fil de leur développement, les CCTT recrutent du personnel pour former des équipes de recherche complètes et acquièrent des équipements de pointe. « Nos centres sont propriétaires de parcs d’équipements qui n’ont souvent rien à envier à ceux des laboratoires universitaires », estime

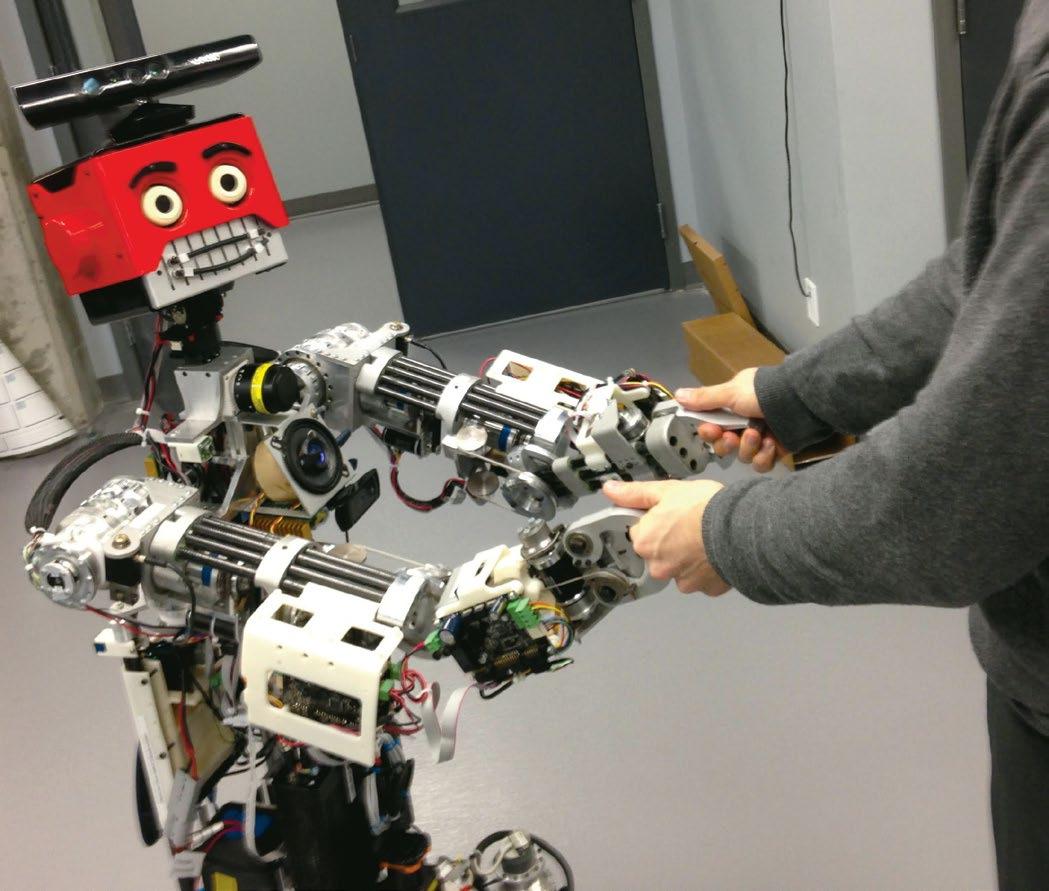

Michel Lesage, président-directeur général par intérim du Réseau des CCTT - Synchronex. Professeur à la Faculté de génie de l’Université de Sherbrooke, François Michaud, ing., le confirme en donnant l’exemple de Productique Québec, le CCTT affilié au Cégep de Sherbrooke : « L’infrastructure de Productique Québec comporte une mini-usine robotisée dotée d’un convoyeur et de différents robots industriels. Pour le programme de génie robotique, nous n’avions pas d’infrastructure du genre. Au lieu de financer une infrastructure similaire, nous avons décidé de travailler avec Productique Québec pour exploiter cette ligne de production dans la formation des ingénieurs et ingénieures en robotique ».

Au total, une force de 2 400 expertes et experts composée de personnel technique et administratif, de spécialistes, de chercheurs et chercheuses est à l’œuvre dans le Réseau des CCTT - Synchronex pour offrir ses services et répondre aux besoins d’innovation des entreprises, ainsi qu’à ceux des

organisations publiques et parapubliques. « La clientèle type de nos centres est la petite et moyenne entreprise, des entreprises qui n’ont pas à l’interne la capacité de structurer une unité de recherche et développement pour monter des projets de recherche et les réaliser, indique Michel Lesage. La plupart des projets sont réalisés à la demande de besoins exprimés par des organisations. Les CCTT n’accomplissent quasiment jamais de mandat de recherche propre, indépendant et autonome suscité par un chercheur. »

Pour répondre sur mesure aux besoins des clients, les CCTT ont une offre de services flexible qui inclut aide technique, recherche appliquée, diffusion d’information et formation pour assurer chez le client la transmission de la technologie mise au point. Il peut s’agir d’améliorer ou de mettre à l’échelle un procédé de fabrication, d’élaborer une preuve de concept, de concevoir un prototype… Il arrive qu’un client fasse appel à quelques CCTT pour résoudre différents

Michel Lesage CCTT - Synchronex« La clientèle type de nos centres est constituée de PME, des entreprises qui n’ont pas à l’interne la capacité de structurer une unité de R-D pour monter des projets de recherche et les réaliser. »

problèmes techniques d’un même projet, tout comme plusieurs mandats successifs avec un même CCTT sont parfois nécessaires pour mener un projet à maturité. Mais pour assurer le succès d’un projet, prévient Michel Lesage, « il faut un client compétent, et qui dit compétence en recherche et innovation dit souvent personne exerçant l’ingénierie. Ça prend un paratonnerre capable de capter l’éclair de génie et de l’intégrer dans l’entreprise. Il faut un individu qui peut interagir avec le CCTT, bâtir le projet, assurer la participation de l’entreprise, guider le CCTT pour s’assurer qu’on répond adéquatement aux besoins de l’entreprise, et qui soit ensuite capable d’utiliser les résultats de la recherche ».

Au-delà des projets menés sur une base individuelle par les CCTT, Synchronex s’est engagé dans une mission de plus grande envergure dont l’objectif est de répondre aux grands enjeux sociétaux, par exemple la transformation numérique. Pour accompagner

techniquement et soutenir financièrement les entreprises dans leur virage numérique, Synchronex a mis en place le programme Mon succès numérique, soutenu par l’Escouade numérique formée de 14 CCTT. Le programme répond avec agilité aux besoins du client pour l’orienter vers le CCTT idoine et démarrer le projet en moins d’une semaine, en plus de couvrir jusqu’à 75 % des frais.

Cascades et Kemitek

Cascade est connue pour sa vision en économie circulaire, et sa division de recherche Cascade CS+ veut valoriser ses résidus de production. Par traitement avec un solvant inflammable, elle a obtenu un bioproduit qui pourra être réutilisé ultérieurement comme additif. Mais pour cela, il faut passer de l’échelle du laboratoire à l’échelle pilote, puis industrielle. Or Cascade

CS+ n’est pas équipée pour faire une mise à l’échelle d’un procédé chimique impliquant un produit inflammable. Elle a donc fait appel à Kemitek, qui dispose d’installations antidéflagration. « Quand on utilise de petits volumes de solvants inflammables en laboratoire, les risques sont minimes, précise François Marquis, ing., directeur ingénierie chez Kemitek. À grande échelle, les risques augmentent. Chez Kemitek, on a l’équipement, l’expertise et la classification pour manipuler ces produits de façon sécuritaire à ces échelles. »

Dans un premier mandat, Kemitek a étudié et optimisé la réaction chimique. Le résidu est en solution aqueuse et sous l’effet du solvant et de l’agitation, il précipite et forme des particules. Il s’agit ensuite de filtrer les particules. L’objectif était de déterminer les conditions de la réaction pour optimiser la taille des particules, et donc la filtration. Après avoir effectué les opérations requises à l’échelle du laboratoire,

« Quand on utilise de petits volumes de solvants inflammables en laboratoire, les risques sont minimes. Chez Kemitek, on a l’équipement, l’expertise et la classification pour manipuler ces produits de façon sécuritaire à ces échelles. »

François Marquis, ing. Kemitek

le procédé a été validé à l’échelle pilote.

Kemitek a par la suite effectué un deuxième mandat visant à produire une analyse technique et économique de l’implantation du procédé chez Cascades.

Optis Engineering et le CTA

Dans les mines, des ventilateurs aèrent les galeries et chassent les poussières. Leurs pales en aluminium ne résistent que quelques mois à la corrosion, à l’abrasion et à l’érosion dues aux particules qui les frappent de plein fouet. Pour remplacer les produits en métal, Optis Engineering s’est tournée vers l’expertise en matériaux composites du Centre technologique en aérospatiale (CTA). En effet, à travers ses projets sur les aéronefs, les drones, les taxis aériens, la motorisation hybride des avions, le CTA consacre un pan de recherche aux matériaux composites utilisés en aéronautique. « Avec l’expertise de nos chercheurs et notre parc d’équipements, nous pouvons tester

plusieurs combinaisons de matériaux, comparer les procédés de fabrication et tester la résistance », mentionne François LeBel, ing., directeur Technologie et innovation et chef du secteur Composites et matériaux avancés au CTA.

Le CTA a fabriqué des échantillons sous forme de plaques en composites constitués de matrices polymères renforcées de fibres de verre. Ces dernières étaient jointes par des adhésifs. Ces assemblages collés étaient ensuite soumis à des tests en cisaillement avant et après une période de vieillissement préétablie en environnement minier. « L’érosion attaque essentiellement la matrice, et les tests en cisaillement des assemblages sont un bon indicateur de la performance des adhésifs », explique François LeBel. Il fallait obtenir des matériaux plus résistants que l’aluminium et à un coût de fabrication compétitif. Le CTA a finalement fourni à Optis Engineering une sélection de matériaux, et décrit leurs avantages et inconvénients ainsi que les procédés de fabrication.

Optech est spécialisée en optique photonique et dispose d’un parc d’équipement pour prendre toutes sortes de mesures relatives à l’éclairement pour des applications dans les domaines des arts de la scène, des télécommunications, des technologies biomédicales…

C’est pour son expertise en agrophotonique que Pépinière SaintModeste a requis les services d’Optech. Dans le cadre d’un mandat de service technique, Optech a réalisé la cartographie de l’éclairement de la serre et recommandé les options de luminaires répondant aux besoins des pépiniéristes. Dans les serres, de nouvelles lampes au sodium ont été installées, tandis que sur les chariots de croissance, l’éclairage a été optimisé par des lampes DEL. « Les DEL nous offrent des solutions pour trouver la recette lumineuse en fonction du type de plantes, de ses besoins selon son stade de croissance et de ce qu’on veut lui faire produire », souligne

« Avec l’expertise de nos chercheurs et notre parc d’équipements, nous pouvons tester plusieurs combinaisons de matériaux, comparer les procédés de fabrication et tester la résistance. »

François LeBel, ing. Centre technologique en aérospatiale

Depuis peu, les DEL sont aussi offertes dans les longueurs d’ondes des UV-C utilisées dans les processus de désinfection. Leur avantage par rapport aux tubes fluorescents est de permettre des allumages ponctuels. Dans une

étude de concept réalisée pour RP Innovation, Martin Langlois a conçu une chambre de désinfection pour la volaille. En fonction des pathogènes ciblés et du niveau de désinfection souhaité, il a déterminé l’emplacement de l’éclairage et la dose de rayonnement à appliquer pour désinfecter les poulets.

Sur le même principe, mais pour Technologies GRB, il a fait la conception du LIBU, un bouton d’ascenseur autodésinfectant : le bouton pivote sur lui-même et se fait désinfecter en arrière pour que les personnes ne soient pas exposées aux UV-C.

« Les DEL nous offrent des solutions pour trouver la recette lumineuse en fonction du type de plantes, de ses besoins selon son stade de croissance et de ce qu’on veut lui faire produire.

»

Martin Langlois, ing. OptechMartin Langlois, ing., chargé de projet chez Optech.

Si la mission d’un centre collégial de transfert de technologies et de pratiques sociales (CCTT) est d’apporter son expertise technique à une entreprise qui met au point un produit ou un procédé, celle de l’université est de former du personnel hautement qualifié et de faire avancer les connaissances. En conséquence, l’innovation prend des voies distinctes. Dans le cas des CCTT, l’idée innovante provient de l’entreprise et transite par le CCTT pour se concrétiser. Dans le cas des universités, elle émane de nouvelles connaissances acquises et sera concrétisée en entreprise. François Michaud, ing., est professeur à la Faculté de génie de l’Université de Sherbrooke et il a instauré un partenariat de formation avec Productique Québec, le CCTT affilié au Cégep de Sherbrooke. Ayant un pied dans les deux établissements, il compare les contributions respectives des CCTT et des universités à l’innovation.

À l’université, les étudiants et étudiantes sont formés à répondre à des questions de recherche et à devenir des scientifiques qui feront avancer la science. Ces questions de recherche sont souvent de nature intemporelle et ne ciblent pas nécessairement les besoins d’une entreprise particulière. « Les besoins de l’industrie sont souvent orientés vers des problèmes à résoudre sans mener à de nouvelles connaissances scientifiques. Difficile de savoir si ceci estlié aux connaissances scientifiques et non aux besoins », précise François Michaud. D’autant plus que les projets de recherche s’étirent sur plusieurs années et excèdent les délais de l’industrie. « Les universitaires travaillent sur des programmes de recherche à long terme, poursuit François Michaud. Les CCTT sont plus réactifs pour servir de centres de R-D et répondre à la demande des entreprises, qui ont des échéanciers à plus court terme. Ils sont mieux placés pour élaborer des produits ou des

solutions sur mesure pour des entreprises. La recherche diffère du développement d’un produit, puisqu’un produit ne fait pas nécessairement avancer la science. » Comme le résume Michel Lesage, président-directeur général par intérim du réseau des CCTT, « le but de l’intervention du CCTT, c’est de produire un livrable utilisable par l’entreprise, c’est très rarement une publication scientifique ».