DOSSIERS

Formation

Polytechnique

Montréal

150 ans

Maud Cohen, ing.

Polytechnique version féminine

La revue de l’Ordre des ingénieurs du Québec

DOSSIERS

Formation

Polytechnique

Montréal

150 ans

Maud Cohen, ing.

Polytechnique version féminine

X 31 MARS 2023

date limite pour compléter vos 30 heures de formation

X 15 AVRIL 2023

date limite pour déclarer vos formations dans votre portail. Ayez le bon réflexe, déclarez-les dès que vous les avez suivies !

30 JUIN 2023 :

Date limite pour récupérer, si vous le souhaitez, vos anciennes pièces justificatives sauvegardées dans le répertoire « Documents FCO archivés » de votre portail (onglet Reçus et autres documents).

1er JUILLET 2023 : Les pièces justificatives archivées, de fournisseurs autres que l’Ordre, seront détruites. Cette mesure est conforme aux bonnes pratiques en matière de technologies de l’information qui recommandent notamment que les organisations conservent un minimum d’information sur leurs serveurs.

IMPORTANT : Durant la période d’inscription annuelle (du début février à la fin mars 2023), l’accès aux pièces justificatives archivées sera temporairement suspendu.

60 55 11 66 67 69

GÉNIE À L’AFFICHE

SAVIEZ-VOUS QUE...

COMITÉS RÉGIONAUX AVIS AVIS DE RADIATION

(Formation continue obligatoire) NOUVELLE COHORTE D’INGÉNIEURES ET INGÉNIEURS EN TITRE

MOSAÏQUE

Fondé en 1920, l’Ordre des ingénieurs du Québec a comme mission d’assurer la protection du public en agissant afin que les ingénieures et les ingénieurs servent la société avec professionnalisme, conformité et intégrité dans l’intérêt du public.

Conseil d’administration

2022-2023

Région 1 • Grande région de Montréal

Menelika Bekolo Mekomba, ing., M. ing, DESS

Sandra Gwozdz, ing., FIC Carole Lamothe, ing.

Béatrice Laporte-Roy, ing.

Sophie Larivière-Mantha, ing., MBA

Nathalie Martel, ing., M. Sc. A., PMP

Région 2 • Autres régions

Maxime Belletête, ing.

Christine Mayer, ing., M. Sc. A.

Michel Noël, ing., M. Sc. A., ASC

Région 3 • Grande région de Québec

Marco Dubé, ing.

Michel Paradis, ing., M. Sc.

4 administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec

Joëlle Calce-Lafrenière, Adm. A., MBA

Alain Larocque, CRHA, ASC

Diane Morin, MBA

Catherine Nadeau

Directeur général

Louis Beauchemin, ing.

Directrice des communications

Marie Lefebvre

Rédactrice en chef

Sandra Etchenda, réd. a. 514 845-6141, poste 3123 setchenda@oiq.qc.ca

Graphisme

Turcotte design

Photos

Denis Bernier

Benedicte Brocard

Israel Valencia

Maquillage

Stéphanie Villemaire

Révision et correction

Marie-Andrée L’Allier

Collaboration

Clémence Cireau

Robert Gagnon

Me Martine Gervais

Marie-Julie Gravel, ing.

Pascale Guéricolas

Mélanie Larouche

Margot Lecat

Valérie Levée

Me Patrick Marcoux

Philippe-André Ménard, ing.

Christian Renault, ing.

PUBLICITÉ

Dominic Desjardins

CPS Média inc.

450 227-8414, poste 309

Plan est publié 6 fois par année par la Direction des communications de l’Ordre des ingénieurs du Québec. La revue vise à informer les membres sur les conditions de pratique de la profession d’ingénieur et sur les services de l’Ordre. Plan vise aussi à contribuer à l’avancement de la profession et à une protection accrue du public. Les opinions exprimées dans Plan ne sont pas nécessairement celles de l’Ordre. La teneur des textes n’engage que les auteurs.

Les produits, méthodes et services annoncés sous forme publicitaire dans Plan ne sont en aucune façon approuvés, recommandés ni garantis par l’Ordre. Le statut des personnes dont il est fait mention dans Plan était exact au moment de l’entrevue.

Nous appliquons les principes de la rédaction épicène.

Envoi de Poste-publications • no 40069191

Dépôt légal

Bibliothèque nationale du Québec • Bibliothèque nationale du Canada ISSN 0032-0536

Droits de reproduction, totale ou partielle, réservés ® Licencié de la marque Plan, propriété de l’Ordre des ingénieurs du Québec 1801, avenue McGill College, 6e étage Montréal (Québec) H3A 2N4 514 845-6141 1 800 461-6141 514 845-1833 oiq.qc.ca

Diffusion

62 601

Tirage

16 700 exemplaires

Impression

Imprimeries Transcontinental inc.

Cette revue est imprimée sur du papier carboneutre.

Joignez-vous au réseau LinkedIn de l’Ordre bit.ly/LinkedInOIQ

Échangez sur divers sujets d’ingénierie facebook.com/oiq.qc.ca

Restez branchés sur l’actualité twitter.com/OIQ

Suivez notre actualité en vidéo bit.ly/YoutubeOIQ

Abonnez-vous à notre compte Instagram instagram.com/ordreingenieursqc

Faites-nous part de vos commentaires et de vos suggestions plan@oiq.qc.ca

Chères consœurs, chers confrères,

Ce numéro principalement consacré à la formation en génie et au 150e anniversaire de la fondation de Polytechnique Montréal est l’occasion pour moi de parler de la contribution des ingénieures et des ingénieurs au développement du Québec. Le génie a été la pierre angulaire de la construction du Québec moderne. Et aujourd’hui plus que jamais, nous avons un rôle significatif à jouer pour trouver des solutions durables et relever les principaux défis technologiques et environnementaux.

L’année 2023 marque le 150e anniversaire de Polytechnique Montréal. C’est le moment opportun pour souligner l’apport de cette institution à la prospérité du Québec. Fondée en 1873, durant la révolution industrielle, l’École Polytechnique de Montréal est devenue une référence en génie au Québec et au Canada, que ce soit pour l’enseignement de haut niveau qu’on y donne ou pour ses activités de recherche reconnues dans le monde entier. Ses diplômés et diplômées ont participé à la réalisation des grands ouvrages et à la plupart des travaux d’envergure du XXe siècle ayant permis le développement économique du Québec.

Polytechnique Montréal exerce aussi une grande influence dans le développement de la profession d’ingénieur. Elle favorise le sens entrepreneurial ainsi que la rigueur, et elle accorde une importance particulière à la diversité et à l’inclusion (atteinte de la cible de 30 % d’étudiantes en génie) ainsi qu’au développement durable.

Étant donné que nous sommes le premier ordre professionnel carboneutre et que nous avons comme objectif de réduire les émissions GES à la source, la question de l’innovation en matière de développement durable me tient particulièrement à cœur.

Dans le cadre de notre mission, nous voulons nous assurer que nos membres sont suffisamment outillés pour répondre aux défis du développement durable. En ce sens, l’Ordre a collaboré avec l’Observatoire québécois de l’adaptation aux changements climatiques (OQACC) de l’Université Laval, le consortium de recherche Ouranos, l’Ordre des architectes du Québec et l’Ordre des urbanistes du Québec afin de concevoir une formation sur l’adaptation aux changements climatiques. Elle vous sera offerte en ligne sur la plateforme Maestro à compter du printemps 2023 (voir l'article sur le sujet à la page 12).

La formation en génie doit être évolutive pour répondre aux nouveaux besoins de la société, aussi bien sur les plans technologique, environnemental et économique que social. Ce contexte de changements et de transformation est bien détaillé dans l’étude Profil de l’ingénieur d’aujourd’hui et de demain publiée par l’Ordre (bit.ly/etude-profil-ingenieur). En effet, cette étude nous éclaire sur les grandes tendances qui auront des effets sur la profession d’ingénieur au cours des dix prochaines années, des orientations qui laisseront

la place à de nouvelles industries et de nouvelles disciplines, ce qui nécessitera d’acquérir de nouvelles compétences.

Ainsi, 81 % des ingénieures et des ingénieurs sondés considèrent que l’intelligence artificielle aura des répercussions importantes sur l’avenir de la profession, de même que la transition énergétique et la lutte contre les changements climatiques. Cela dit, de nouvelles disciplines gagnent en intérêt et connaissent une nette croissance. Pensons aux domaines liés aux changements climatiques (génie de l’environnement, génie des eaux) et aux logiciels (génie informatique, intelligence artificielle, cybersécurité).

Parallèlement, de nouvelles habiletés et compétences

membres estiment que trois compétences essentielles non techniques se retrouveront au cœur du travail des ingénieures et des ingénieurs en 2030 : la gestion du changement, l’intelligence émotionnelle et les relations interpersonnelles, ainsi que la programmation informatique.

Enfin, c’est avec une grande fierté que l’Ordre célèbre cette année le 60e anniversaire de la revue bimestrielle Plan. La revue de l’Ordre des ingénieurs du Québec représente, depuis 1963, l’écho de l’évolution du génie en mettant en valeur des profils d’in

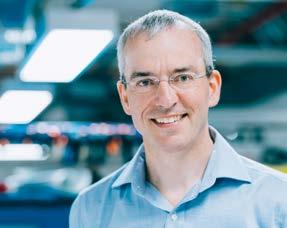

D’abord gestionnaire de projets en lien avec les technologies, l’ingénieure Maud Cohen – qui a été notamment présidente de l’Ordre puis PDG de la Fondation

CHU Sainte-Justine – devient la première directrice générale de Polytechnique Montréal depuis sa fondation il y a 150 ans.

Portrait d’une amoureuse du génie au service des gens.

Par Pascale GuéricolasPhoto : Denis Bernier

Àl’automne 1989, la jeune Maud Cohen s’interroge sur son avenir. Elle avait longtemps rêvé de médecine, mais se sent peu d’affinités avec la biologie après une année au cégep, même si elle apprécie beaucoup les maths et la physique. Survient alors en décembre la tragédie de Polytechnique. Ébranlée par le drame, elle découvre aussi du même coup une profession dont elle avait très peu entendu parler. « À cette époque, les choix pour les filles en sciences se limitaient souvent aux professions de la santé ou à la comptabilité quand on aimait les mathématiques, se souvient-elle. Tout le bruit autour de

Maud Cohen, ing., FIC, MBA, ASC Polytechnique Montréal

cette école où des femmes étudiaient en génie m’a donné envie de me lancer dans ces études. » Voilà donc comment cette première de classe, élevée à SaintLouis-de-Terrebonne – une banlieue où la forêt n’avait pas encore disparu –, se retrouve propulsée dans la grande ville.

L’atterrissage ne se fait pas forcément en douceur. Éblouie par sa nouvelle liberté, l’étudiante mord à pleines dents dans la vie sociale, s’implique dans des associations, découvre la fête… et constate que les bonnes notes ne sont plus au rendez-vous. Certaines auraient peut-être abandonné le génie à ce stade. Pas la future directrice de Polytechnique Montréal. Elle y puise plutôt une motivation pour relever ses manches et poursuivre son cheminement scolaire.

Cette leçon de résilience, la jeune Maud Cohen l’a mise en pratique dès l’école secondaire dans les années 1980. Parfois rejetée par ses camarades parce qu’elle est trop studieuse, l’adolescente expérimente l’adversité. Elle dispose cependant d’une alliée de taille, sa cousine, qui vit non loin de chez elle, et elle se fait de nouvelles amies. Bien intégrée dans un clan familial tissé serré, la jeune fille comprend la force que représentent les liens développés avec les autres pour recevoir du réconfort ou tester ses idées.

Elle applique cette philosophie de vie dès ses premières années de génie. Comment ? En prenant sa place au sein d’un groupe, des amis et amies qui l’accompagnent toujours plusieurs décennies plus tard. C’est d’ailleurs sous leur impulsion que l’étudiante s’oriente vers le génie industriel, une discipline qui la séduit parce qu’elle est axée sur la logique et la logistique. En 1996,

Maud obtient un baccalauréat avec une spécialité en robotique ; elle est prête à voyager à l’étranger pour découvrir de nouveaux horizons.

Embauchée par Walsh Automation Inc., puis Walsh Europe Limited principalement en Grande-Bretagne et en France, la gestionnaire de projets participe à l’automatisation manufacturière, particulièrement dans le secteur pharmaceutique, secoué par une série d’événements marquants (erreurs de production, empoisonnement, etc.). Le suivi des lignes de production et d’information sur les conditions d’exécution deviennent des actions majeures pour assurer la traçabilité des lots.

En 2001, l’activité ralentit du côté de l’Europe ; la jeune ingénieure et son conjoint français s’interrogent sur l’opportunité de revenir au Québec. Maud Cohen considère les postes de décision des organisations de la France, mais estime qu’ils sont encore trop peu ouverts aux femmes pour vouloir y rester. Cap sur l’Amérique du Nord pour le couple ; Maud Cohen revient chez Walsh Automation (devenue Systèmes Invensys Canada) et voyage fréquemment aux États-Unis, puis en Ontario.

C’est alors que Dominique Anglade, son amie de promotion à Polytechnique, entre en action. Elle, qui l’avait orientée vers le génie industriel, lui souffle une nouvelle idée. « Dominique commençait un MBA à HEC Montréal ; cette formation pouvait se faire tout en travaillant, indique la directrice de Polytechnique Montréal. J’ai trouvé très pertinent d’approfondir mes connaissances en gestion, pour raffiner certaines notions comme la stratégie organisationnelle, la gestion financière, les habiletés de gestion. »

« J’ai trouvé très pertinent d’approfondir mes connaissances en gestion, pour raffiner certaines notions comme la stratégie organisationnelle, la gestion financière, les habiletés de gestion. »

Son MBA en poche en 2004, Maud Cohen poursuit son travail de gestionnaire de projets reliés à la technologie, tout en songeant à déployer ses ailes d’administratrice. Un article paru dans Plan l’incite à présenter sa candidature au Conseil d’administration de l’Ordre, et elle devient administratrice en juin 2004. Surprise ! Non, elle est élue présidente en juin 2009, et on lui confiera trois mandats successifs, jusqu’en 2012. Ces années furent marquantes pour une profession alors secouée par les scandales dévoilés au grand jour par la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction. L’affaire démarre en octobre 2011 à la suite de la fuite du « rapport Duchesneau ».

« Dès 2009, il nous est rapidement apparu important de demander la tenue d’une commission d’enquête, raconte l’ingénieure. Comme organisme de protection du public, nous visions un idéal de pratique touchant aussi l’éthique de nos membres. Cela me semblait primordial de corriger les problèmes en jeu pour l’ensemble de la société, et d’adopter de saines règles de gouvernance. Il ne faut pas oublier que les contrats concernés étaient payés avec de l’argent public. »

Cette soif d’idéal et ce besoin d’agir dans les affaires publiques, citoyennes, son engagement dans la communauté la poussent ensuite à s’investir en politique.

À l’occasion des élections de 2012, elle brigue le poste de députée de la circonscription de Laval-des-Rapides pour la Coalition avenir Québec (CAQ), alors présidée par Dominique Anglade. Ce nouveau parti l’attire par son discours de promotion du nationalisme québécois, détaché de la souveraineté. La candidate voit dans le programme de cette formation une façon pour le Québec d’aller plus loin dans ses ambitions, et de faire davantage de place à l’éducation.

Arrivée troisième dans cette circonscription remportée par Léo Bureau-Blouin du Parti québécois, Maud Cohen assume ensuite pendant un an la présidence du Conseil national de la CAQ ; ce sera l’occasion pour elle de s’imprégner des rouages des partis politiques et du fonctionnement du Parlement. Puis, elle conjugue divers mandats, notamment ceux d’administratrice à Aéroports de Montréal et chez Gestion FÉRIQUE ;

elle enseigne aussi à titre de chargée de cours à HEC Montréal, sans oublier l’accompagnement de son jeune fils dans son cheminement scolaire au primaire.

En 2014, Maud Cohen entre en fonction comme présidente et directrice générale de la Fondation CHU Sainte-Justine, un poste auréolé d’une forte mission sociale liée aux sciences, dont rêve la gestionnaire soucieuse d’influer sur le cours des choses pour améliorer la vie des mères et des enfants du Québec. « Ma formation en génie m’a beaucoup rapprochée des centres de recherche qui disposent des meilleurs professionnels et d’équipements de pointe, souligne-t-elle avec enthousiasme. Je possédais les outils scientifiques pour bien comprendre les besoins des chercheurs et chercheuses et les rendre accessibles à nos donateurs pour qu’ils se mobilisent. »

Celle qui figure dans la liste des « 100 femmes leaders de l’avenir » de la revue Entreprendre en 2010 et 2018 met tout en place pour appuyer la stratégie de recherche du CHU Sainte-Justine. Elle contribue à financer notamment le recrutement de jeunes chercheurs et chercheuses et leurs travaux en génomique et en thérapie cellulaire, ainsi que des équipements de soins d’avant-garde.

On l’aura compris, la dirigeante de Polytechnique Montréal rêve d’une technologie au service des populations, dont les priorités se discutent par une collaboration renforcée au sein de groupes élargis. C’est d’ailleurs cette vision qu’elle apporte à Polytechnique Montréal. Première femme à la diriger depuis sa création en 1873, Maud Cohen milite pour une grande ouverture à l’autre, que ce soit les femmes ou les personnes les plus diverses possible. Cet engagement se traduit également par sa volonté d’augmenter l’ampleur de l’influence positive de Polytechnique Montréal sur la société.

À l’aube du 150e anniversaire de Polytechnique Montréal, Maud Cohen est bien déterminée à y arriver. Fière que cet établissement d’enseignement ait atteint sa cible de 30 % d’effectif féminin, sa directrice veut faire partie d’une société qui encourage tout un chacun à s’impliquer, pour une plus grande créativité et un avenir durable et inclusif.

En novembre dernier, Kathy Baig, ing., a été nommée vice-présidente, Positionnement et développement, de la firme d’ingénierie Stantec. Celle qui a occupé la présidence de l’Ordre des ingénieurs du Québec de 2016 à 2022 contribue désormais à la croissance et au rayonnement de la firme, où elle dirige les opérations d’un important groupe en transports, qui voit à l’amélioration de la mobilité dans la région.

Au cours de sa carrière, Kathy Baig a siégé à de nombreux conseils d’administration pour des entreprises privées et des organismes à but non lucratif, notamment dans les secteurs des transports, des technologies et des arts

Abonnez-vous à votre InfoGénie régional bit.ly/abonnement_igr

Accédez au portail et dans vos consentements sélectionnez

« Activités informatives et de réseautage »

Pour faire face aux défis climatiques, l’Ordre des ingénieurs du Québec souhaite proposer des solutions concrètes à ses membres. Un nouvel outil sera mis à leur disposition dès le printemps : une formation transdisciplinaire sur l’adaptation aux changements climatiques dans l’environnement du bâti.

Par Clémence CireauTout a démarré lorsque l’Observatoire québécois de l’adaptation aux changements climatiques (OQACC), situé à l’Université Laval, et le consortium Ouranos ont obtenu du financement du ministère québécois de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et de Ressources naturelles Canada pour élaborer une formation sur les adaptations aux changements climatiques destinée aux ingénieurs et ingénieures, aux architectes et aux urbanistes. L’Ordre des ingénieurs du Québec, l’Ordre des architectes et l’Ordre des urbanistes, les trois pôles concernés par l ’environnement du bâti, apportent leur contribution au projet. « Les impacts négatifs des changements climatiques ne sont plus uniquement de l’ordre de projections pessimistes, leurs conséquences affectent déjà notre quotidien, soutient Luc Vagneux, directeur du développement professionnel à l’Ordre des ingénieurs du Québec. Étant donné leur rôle dans la société, les ingénieurs et ingénieures doivent adapter leurs pratiques

professionnelles au plus vite. Ils et elles pourront ainsi être au cœur de la solution. »

La formation en ligne d’une quinzaine d’heures sera offerte à partir du printemps sur l’interface Maestro de l’Ordre. Le parcours de formation se présentera en cinq modules, tous pouvant être suivis individuellement. Les trois premiers porteront sur les concepts clés de la lutte contre les changements climatiques, sur l’évolution du climat et sur les concepts liés à l’adaptation aux changements climatiques. « Le langage est la pierre angulaire qu’il faut maîtriser pour comprendre les changements climatiques, affirme Luc Vagneux. Les membres de l’Ordre doivent savoir de quoi il est question, comment en parler, à quelles sources se fier. Sinon, comment défendre et porter des projets novateurs en ce qui concerne les changements climatiques ? D’autant plus que les solutions d’adaptation, bien que

nécessaires, sont parfois plus onéreuses en amont, ce qui peut rebuter les clients. »

Luc Vagneux précise que les trois premiers modules de la formation sont pertinents pour tous les membres ; les deux derniers modules s’adressent plus spécialement aux ingénieures et ingénieurs exerçant dans le domaine du bâti. « Cette formation transversale entre le génie, l’architecture et l’urbanisme permet de souligner la complémentarité des trois expertises et de mettre en évidence les collaborations. »

Cette formation est une première pierre servant à outiller les ingénieurs et ingénieures afin de relever les défis à venir. L’OQACC compte réaliser une étude pour comparer la pratique des ingénieures et des ingénieurs avant et après la formation. « L’objectif est d’offrir de nouveaux horizons pour passer aux étapes suivantes, comme des approches plus spécifiques dans certains domaines. La formation sera bien sûr adaptée au fil de l’évolution des connaissances. »

Des heures de formations déclarées automatiquement dans votre dossier de formation continue

« Cette formation transversale entre le génie, l’architecture et l’urbanisme permet de souligner la complémentarité des trois expertises. »

Luc Vagneux, CRIA — Ordre des ingénieurs du Québec

Les dessins d’atelier d’armature pour fabrication et installation doivent-ils être préparés et authentifiés par un ingénieur ou une ingénieure ?

Si la réponse à cette question demeurait parfois floue à ce jour pour vous, les précisions contenues dans cet article dissiperont tous vos doutes.

Règle générale, les dessins d’atelier d’armature sont préparés par le fournisseur (fabricant ou entrepreneur) et soumis à un donneur d’ouvrage avant le début des travaux. Mais la préparation des dessins d’atelier d’armature estelle une activité professionnelle réservée aux ingénieures et ingénieurs ? Telle est la question. Simon Rodier, ing., est inspecteur à la surveillance de l’exercice à l’Ordre des ingénieurs du Québec. Dans le cadre de ses fonctions, il lui arrive de rencontrer des membres et des donneurs d’ouvrage qui hésitent sur la marche à suivre. « Il existe une croyance selon laquelle ces documents ne nécessitent jamais d’être authentifiés par un ingénieur ou une ingénieure. Ce n’est pas exact. Même si dans la grande majorité des cas ils n’ont effectivement pas à être authentifiés par un ou une membre de l’Ordre, il peut arriver que leur authentification par un ingénieur ou une ingénieure soit requise. » Des règles s’appliquent ; elles

s’arriment à la Loi sur les ingénieurs ainsi qu’au Code de déontologie des ingénieurs Conséquemment, la connaissance de ces textes de loi facilite grandement la prise de décision.

Tout d’abord, rappelons que les ingénieurs et ingénieures ont, en vertu de leur code de déontologie, un devoir professionnel de préparer des plans et devis complets et sans ambiguïté. Ils et elles doivent donc s’assurer que toutes les informations nécessaires à la fabrication et à l’installation des barres d’armature sont indiquées aux plans et devis. Dans le cas où les plans et devis du donneur d’ouvrage sont fondés sur des dimensions standards contenues dans des guides pratiques reconnus, comme le Manuel des normes recommandées de

Par Christian Renault, ing.l’Institut d’acier d’armature du Canada (IAAC), la référence doit être précise et ne laisser aucune place à l’interprétation ou à la déduction afin que la dimension à utiliser puisse être directement extraite du document (par exemple d’un tableau).

Dans le cas moins fréquent où le donneur d’ouvrage choisit de confier la conception de certains éléments d’acier d’armature à l’ingénieur ou l’ingénieure du fournisseur, le devis doit en faire clairement mention afin d’éviter toute ambiguïté sur la responsabilité de la conception des armatures.

Le plus souvent, les dessins d’atelier d’armature du fournisseur ne comportent aucune conception d’ingénierie, car l’entièreté de la conception et des informations requises pour la fabrication et l’installation des barres d’armature est montrée sur les plans et devis du donneur d’ouvrage. Dans ces conditions, les dessins d’atelier d’armature n’ont pas à être authentifiés par l’ingénieur ou l’ingénieure du fournisseur, car ils ne font que représenter sa compréhension de ce que le donneur d’ouvrage demande ou encore la méthode qu’il entend utiliser.

Il se peut que certaines précisions aux plans et devis soient requises pour la bonne compréhension des travaux à réaliser. Par exemple, dans le cas où une référence à un guide pratique n’est pas suffisamment détaillée, porte à interprétation et ne permet pas d’extraire du document des dimensions précises sans l’avis d’un ingénieur ou d’une ingénieure, le fournisseur devrait alors en informer le donneur d’ouvrage ou lui transmettre une ou des propositions (ex. : QRT - question-réponse technique) afin que ce

dernier produise de nouveaux plans (ou révisions de plans) signés et scellés.

Dans tous les cas où le fournisseur exerce une activité de conception, les dessins d’atelier d’armature doivent être authentifiés par un ingénieur ou une ingénieure, car ils complètent la conception indiquée aux plans et devis du donneur d’ouvrage. Dans un tel cas, pour bien circonscrire sa responsabilité, l’ingénieur ou l’ingénieure du fournisseur doit identifier clairement les éléments qu’il ou elle a conçus sur les dessins (par exemple à l’aide d’un symbole). Afin de respecter ses obligations déontologiques et d’assurer une compréhension optimale ainsi que la sécurité de l’ouvrage, l’ingénieur ou l’ingénieure du fournisseur qui modifie ou ajoute des informations aux plans et devis du donneur d’ouvrage doit aviser l’ingénieur ou l’ingénieure qui les a préparés. Il ou elle peut, du même coup, discuter avec cette personne des ajouts ou des précisions proposés.

Habituellement, les fournisseurs d’acier d’armature n’exercent pas une activité réservée aux membres de l’Ordre lorsqu’ils préparent les dessins d’atelier d’armature en conformité avec les plans et devis du donneur d’ouvrage. Ainsi, ces dessins n’ont pas à être authentifiés par un ingénieur ou une ingénieure. Cependant, il peut y avoir des situations moins fréquentes – comme nous l’avons expliqué ci-dessus – où la préparation des dessins d’atelier d’armature est réservée aux membres de l’Ordre et où les dessins d’atelier doivent donc être authentifiés par l’ingénieur ou l’ingénieure qui les a préparés

Par

Me MartineGervais, avocate Chef d’équipe de la gestion des demandes d’enquête et conseillère juridique au Bureau du syndic et Philippe-André Ménard, ing. Syndic adjoint

L’indépendance professionnelle est l’une des valeurs au cœur de la confiance du public envers la profession : elle garantit aux clients une prestation de services axée sur leurs besoins et leur intérêt, à l’abri de pressions ou d’influences indues.

Mais qu’en est-il de cette valeur dans un contexte de relations de travail, où les ingénieures et ingénieurs salariés ont un devoir de loyauté et d’honnêteté1 envers leur employeur, et alors qu’ils et elles agissent sous la direction ou le contrôle d’un employeur2 ?

D’abord, il va de soi que les membres de l’Ordre doivent refuser toute demande de leur employeur qui irait notamment à l’encontre des lois et règlements en vigueur. C’est une évidence.

C’est d’ailleurs ce qu’a rappelé le Conseil de discipline de l’Ordre des ingénieurs du Québec (CDOIQ) dans le cadre d’une plainte opposant un ingénieur cadre de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et un ingénieur salarié quant à la production d’un rapport d’accident. Dans sa décision, le CDOIQ cite le Tribunal des professions3 :

« [128] Un client ou employeur ne peut pas exercer de pression indue

sur un professionnel pour que ce dernier pose un acte qui irait va [sic] à l’encontre de l’intérêt public, viole son code d’éthique ou une loi quelconque, commette un acte criminel, exécute des travaux qui vont à l’encontre des règles de l’art ou de la bonne pratique, etc. Le lien de subordination dans la relation employeur-employé ne peut justifier le professionnel-employé d’agir à l’encontre de son Code de déontologie adopté dans l’intérêt public. […] »

Par ailleurs, en vertu de l’article 2.04 du Code de déontologie des ingénieurs, l’ingénieur a l’obligation d’« exprimer son avis sur des questions ayant trait à l’ingénierie, [...] si cet avis est basé sur des connaissances suffisantes et sur d’honnêtes convictions ».

Il doit de plus, en vertu de l’article 3.01.01 du Code de déontologie, « tenir compte des limites de ses connaissances et de ses aptitudes ainsi que des moyens dont il peut disposer » avant d’accepter et d’exécuter un mandat.

Que faire si une ingénieure ou un ingénieur salarié estime que les paramètres fournis par

son employeur (orientation, délais, budget, intrants, etc.) sont incompatibles avec une prestation de travail professionnelle ?

D’abord, en tant que personne exerçant une profession, il ou elle devra aviser par écrit son employeur qu’il ou elle ne croit pas avoir toutes les informations, les intrants, les connaissances ou encore le soutien nécessaire pour mener à bien le mandat que son employeur veut lui confier.

Mais en tant que personne salariée, il ou elle devra tenter de trouver une solution acceptable, consensuelle, pour répondre malgré tout aux attentes de son employeur. Par exemple, il serait possible de circonscrire la portée de son mandat, ou encore d’exposer les hypothèses qu’il ou elle a dû faire, ou bien formuler les mises en garde qu’il ou elle juge appropriées, etc.

Finalement, l’ingénieure ou l’ingénieur salarié pourrait ultimement aviser son employeur qu’il ou elle considère ne pas être en mesure d’accomplir avec professionnalisme le mandat ou les tâches qu’on veut lui confier4. Il ou elle devrait alors expliciter ses raisons, toujours par écrit, raisons qui pourraient éventuellement être contestées par son employeur. Évidemment, cela ne signifie pas pour autant que l’ingénieure ou l’ingénieur salarié doit quitter son emploi, mais dans un tel contexte de divergence de vues, certaines instances pourraient être appelées à trancher5

Mais l’indépendance professionnelle et l’autonomie qui l’accompagne ne sont pas absolues.

L’ingénieur ou l’ingénieure doit reconnaître que son employeur, tout en limitant son ingérence, n’est pas totalement indifférent : il n’est pas indifférent aux

coûts, aux délais, aux risques, et pour ce qui est du contenu, il peut très bien ne pas être indifférent tant sur le fond que sur la forme.

L’employeur peut aussi demander régulièrement à une ingénieure ou un ingénieur salarié de rendre des comptes, sous une forme ou une autre. L’ingénieur ou l’ingénieure doit donner suite à une telle demande, comme le prescrit explicitement l’article 3.03.03 du Code de déontologie des ingénieurs : « L’ingénieur doit rendre compte à son client lorsque celui-ci le requiert. »

Pour ce qui est du contenu, sur le fond, certes, l’employeur ne doit pas « museler » un ingénieur ou une ingénieure à son emploi, mais il peut très bien chercher et adopter une opinion contraire6

Est-ce que l’employeur doit pour autant justifier son choix auprès d’une ingénieure ou d’un ingénieur salarié, particulièrement lorsque le représentant de l’employeur, le supérieur immédiat ou la supérieure immédiate, est aussi une personne membre de l’Ordre ? Est-ce que l’ingénieure ou l’ingénieur salarié concerné peut exiger un suivi, des réponses ou encore des analyses supplémentaires ? La réponse est non, il ou elle ne peut pas l’exiger ; et en de telles circonstances, la suite des choses – discussion, rétroaction, réaffectation – est du domaine des relations de travail et n’est plus une question déontologique.

Pour ce qui est de la forme, dans le cadre de son droit de gérance, un employeur pourrait par exemple imposer un vocabulaire normalisé au sein de l’entreprise, exiger plus de concision dans un rapport, limiter la portée d’une enquête aux seules causes techniques, etc.

Encore ici, le CDOIQ cite le Tribunal des professions7 :

« [129] Le droit de [l’employeur] prévu par le contrat de travail doit se comprendre et peut s’exercer “parallèlement” au droit

d’indépendance [du professionnel] dans la mesure où les demandes de l’employeur […] ne vont pas à l’encontre de l’intérêt public, de la loi ou du Code de déontologie. L’indépendance professionnelle n’est ni absolue, ni ne signifie que [le professionnel] employé peut faire ce qu’il veut. »

Et dans le cas précis sur lequel devait se prononcer le CDOIQ, ce dernier conclut8 : « [77] […] En l’espèce, il ne semble pas que la demande de correction de [l’ingénieur-cadre] faite à [l’ingénieur] va à l’encontre de l’intérêt public ou qu’il lui impose de commettre un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou dérogatoire à la discipline ou à son ordre. Le Comité considère que les modifications demandées par [l’ingénieur-cadre] n’étaient nullement contraires à l’intérêt public et que [l’ingénieurcadre], en se faisant, n’a pas limité l’autonomie professionnelle de [l’ingénieur] et rejette en conséquence le premier chef de la plainte. »

L’indépendance professionnelle est une valeur importante, qui est d’ordre public. Mais ce n’est pas un absolu : c’est un continuum dynamique qui oscille continuellement entre autonomie et subordination au gré du contexte et des situations.

Par ailleurs, dans un contexte de relations de travail et de droit de gérance, l’indépendance et l’autonomie professionnelles dont bénéficie une ingénieure ou un ingénieur salarié ne lui donnent pas plus de pouvoirs décisionnels ou opérationnels que son statut d’emploi ne lui confère.

Tout ingénieur salarié, toute ingénieure salariée doit s’attendre, à un moment ou à un autre de sa carrière, à ce que ses avis et opinions soient remis en question par son employeur. Le fait que cet employeur demande des explications et des précisions supplémentaires, consulte d’autres professionnels ou ignore les conclusions d’un rapport ou d’une étude ne constitue pas en soi une atteinte à l’indépendance ou à l’autonomie professionnelles de l’ingénieur ou de l’ingénieure

1. Voir l’article 2088 du Code civil du Québec : « Le salarié, outre qu’il est tenu d’exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et honnêteté et ne pas faire usage de l’information à caractère confidentiel qu’il obtient dans l’exécution ou à l’occasion de son travail. « Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat, et survivent en tout temps lorsque l’information réfère à la réputation et à la vie privée d’autrui. »

2. Voir l’article 2085 du Code civil du Québec : « Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s’oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d’une autre personne, l’employeur. »

3. Dans sa décision (Ingénieurs c. Bélanger, CDOIQ, 22-01-0003, 17 novembre 2008), le CDOIQ cite le Tribunal des professions dans l’affaire Couture c. Ingénieurs forestiers (Ordre professionnel des) 2005 QCTP 95, paragraphe 128.

4. C’est ce que précise l’article 3.03.04 du Code de déontologie des ingénieurs : « L’ingénieur ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un client. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables :

a) le fait que l’ingénieur soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle puisse être mise en doute ;

b) l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux ;

c) le fait que le client ignore les avis de l’ingénieur. »

5. Parmi ces instances, il y a par exemple un tribunal d’arbitrage pour les ingénieures et ingénieurs syndiqués ou la CNESST pour les ingénieures et ingénieurs non syndiqués.

6. Voir l’article 3.01.04 du Code de déontologie des ingénieurs : « L’ingénieur doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un autre ingénieur et, dans ce cas, il doit apporter sa collaboration à ce dernier. »

7. Op. cit.

8. Op. cit.

Du 13 février au 31 mars 2023

Avant le 31 mars

Connectez-vous à votre portail : membres.oiq.qc.ca

Renouvelez votre inscription au tableau de l’Ordre

Payez votre cotisation

Complétez vos heures de formation continue

obligatoire

Par

Le Service de la surveillance de la pratique illégale (SSPI) reçoit régulièrement des signalements quant à l’utilisation de mentions telles « B. Ing. » et « M. Ing. » par des personnes non inscrites au tableau de l’Ordre. Pareilles situations sont aussi fréquemment mises au jour par les enquêteurs du SSPI sur le terrain.

Bien souvent, les personnes qui utilisent ces mentions expliquent aux enquêteurs du SSPI qu’elles ne font que reproduire ce qui est inscrit sur leur diplôme universitaire. Bien que cela puisse être vrai, il n’en demeure pas moins que cette pratique peut contrevenir à la Loi sur les ingénieurs et au Code des professions, et ainsi rendre ces personnes passibles d’une amende d’au moins 2 500 $.

Les textes pertinents se trouvent aux paragraphes 2e et 3e de l’article 22 de la Loi sur les ingénieurs et à l’article 32 du Code des professions. Ces dispositions prévoient ceci :

Loi sur les ingénieurs

« Nul ne peut, s’il n’est ingénieur : […]

2º prendre le titre d’ingénieur seul ou avec qualificatifs ;

3º utiliser quelque titre, désignation ou abréviation susceptible de laisser croire que l’exercice de la profession d’ingénieur lui est permis ou s’annoncer comme tel ; […] » (Nous soulignons.)

Code des professions

« Nul ne peut de quelque façon prétendre être […] ingénieur ni utiliser […] un titre

et Me Patrick Marcoux, avocat« B. ING. » ET « M. ING. » !

ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est […] s’il n’est titulaire d’un permis valide et approprié et s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre […] » (Nous soulignons.)

La contravention au paragraphe 2e de l’article 22 de la Loi sur les ingénieurs est simple à comprendre : les désignations B. Ing. et M. Ing. reprennent l’abréviation du titre d’ingénieur, à laquelle est ajouté le qualificatif « B. » ou « M. », selon le cas.

Quant à la contravention au paragraphe 3e de l’article 22 de la Loi ou à l’article 32 du Code des professions, le contexte de l’utilisation des désignations B. Ing. et M. Ing. revêt une grande importance, car le législateur utilise les termes « susceptible de » ou « pouvant laisser croire ». La question qui occupera alors le ou la juge est de déterminer à qui « laisser croire ».

Dans l’analyse d’un chef d’infraction porté sous le paragraphe 3e de l’article 22 de la Loi ou de l’article 32 du Code des professions, le tribunal devra se demander « à qui » le comportement reproché peut bien « laisser croire » qu’on a affaire à un ingénieur.

La jurisprudence nous enseigne que ce « qui » est la personne raisonnable prenant connaissance des désignations B. Ing. ou M. Ing., en tenant compte du contexte de leur utilisation. Le test juridique que le juge doit appliquer est le suivant : on doit se mettre « dans la position d’une personne possédant un quotient intellectuel convenable et se demander quelle serait sa réaction face aux annonces ou aux représentations qui lui sont faites, sans qu’elle doive vérifier les lois ou consulter des dictionnaires avant de requérir les services d’un professionnel1 ». (Nous soulignons.)

Ce test a été appliqué dans un dossier d’appel concernant l’Ordre, porté devant la Cour supérieure2 Il était reproché au défendeur d’avoir utilisé des cartes professionnelles portant la mention B. Eng., alors qu’il agissait comme inspecteur préachat d’une résidence. Le juge a conclu3 que même si l’inspection préachat n’est pas réservée aux membres de l’Ordre, elle peut néanmoins être réalisée par un ingénieur ou une ingénieure et donc être raisonnablement considérée comme faisant partie du travail des membres de l’Ordre. Par conséquent, l’utilisation de l’abréviation B. Eng. dans ce contexte laisserait une personne raisonnable conclure qu’elle fait affaire avec un ingénieur ou une ingénieure.

Le juge enchaîne avec un cas hypothétique : la situation ne serait-elle pas inverse s’il s’agissait d’un fleuriste qui utilisait la mention B. Eng. sur sa carte professionnelle ? Il conclut que la situation est différente. En effet, sachant que le commerce des fleurs

n’est généralement pas associé à la profession d’ingénieur, la personne raisonnable ne devrait pas conclure que le fleuriste est ingénieur4

Dans un jugement plus récent concernant des faits similaires5, la Cour supérieure reprend ces propos. Dans cette affaire, il était reproché au défendeur d’avoir utilisé la désignation B. Ing. dans des courriels échangés avec un dessinateur technique pour des projets de conception d’installations septiques. Le défendeur envoyait au dessinateur des directives spécifiques concernant les installations septiques et signait le courriel en ajoutant la mention B. Ing. à la suite de son nom. La juge du procès et le juge de la Cour supérieure ont conclu qu’une personne raisonnable viendrait à comprendre du contexte qu’elle avait affaire à un ingénieur. Le défendeur a porté le jugement en appel. La conclusion de culpabilité a été maintenue.

Dans le Guide de pratique professionnelle, l’Ordre rappelle que le finissant ou la finissante d’un programme universitaire en génie ne devient pas automatiquement membre de l’Ordre. Ainsi, il ou elle ne peut utiliser le titre d’ingénieur. L’Ordre souligne également que les grades universitaires

(B. Ing., M. Ing., B. Eng., M. Eng.) peuvent être utilisés, dans la mesure où le contexte ne laisse pas croire :

• que la personne est membre de l’Ordre ;

• que la personne est autorisée à exercer une activité professionnelle réservée à un ingénieur ou une ingénieure au Québec.

La contravention au paragraphe 2e de l’article 22 de la Loi sur les ingénieurs est généralement manifeste et évidente : une personne utilise le titre d’ingénieur ou son abréviation, sans être membre de l’Ordre. La preuve de ce comportement est aisée pour le poursuivant et ne prête guère à interprétation.

L’utilisation de grades universitaires (B. Ing., par exemple) n’est pas en soi illégale. Cependant, c’est la juxtaposition de cette utilisation à un contexte tel que cela ferait croire à une personne raisonnable qu’elle est en présence d’un ou d’une membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec qui vient cristalliser l’infraction. Le contexte de l’utilisation du grade universitaire sera donc mis en preuve et apprécié globalement par le tribunal, par la lorgnette de la « personne raisonnable ».

1. Lessard c. Ordre des acupuncteurs du Québec, 2005 QCCA 832, paragraphe 8. 2. Ordre des ingénieurs du Québec c. Bensoussan, 2017 QCCS 2921. 3. Idem, paragraphe 92. 4. Idem, paragraphe 97.Le régime enregistré d’épargne-retraite (REER) est l’un des instruments de placement les plus connus. Pour cause, ses caractéristiques en font un accélérateur de croissance idéal pour financer certains projets et sa retraite.

Première caractéristique du REER : les rendements générés par les placements sont libres d’impôt jusqu’à leur retrait. Grâce au rendement composé, cet avantage fiscal est un puissant levier pour atteindre l’autonomie financière.

Les cotisations au REER sont déduites de votre revenu imposable. Sans effort additionnel, vous pourriez augmenter vos épargnes chaque année grâce au remboursement d’impôt.

En réduisant le revenu net imposable, vous pourriez avoir accès à des programmes et des allocations, ou en augmenter les sommes reçues, comme les allocations familiales, les crédits d’impôt remboursables et les subventions au REEE.

Sous certaines conditions, le Régime d’accession à la propriété (RAP) vous permet de retirer jusqu’à 35 000 $ du REER sans payer d’impôt pour votre mise de fonds. Le Régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP) permet, quant à lui, de retirer jusqu’à 20 000 $ pour financer un retour aux études.

CONCOURS : 20 000 $ EN PRIX À GAGNER

Cotisez à votre REER ou CELI avant le 1er mars chez Services d’investissement FÉRIQUE, placeur principal des Fonds FÉRIQUE, et courez la chance de gagner l’un de nos 20 prix de 1 000 $.

Selon Renée Houde, professeure retraitée de l’Université du Québec à Montréal et l’une des pionnières du mentorat au Québec, le but du mentorat est de révéler la personne mentorée à elle-même afin qu’elle découvre son propre potentiel d’expansion. Dans le contexte postpandémique actuel, il est essentiel de tisser des liens sociaux tout en s’enrichissant de l’expérience et des connaissances des autres par le mentorat.

Je ne vais rien vous apprendre, l’être humain est un être fondamentalement social. Il a besoin des autres pour vivre, survivre et se développer. Depuis le début de la pandémie, de nombreuses discussions informelles de qualité ont été malheureusement remplacées par de simples messages par visioconférences ou ont été complètement annulées. Ces moments d’échanges réels qui sortaient du cadre professionnel pouvaient s’avérer indispensables au développement de votre carrière. Le mentorat est une façon intéressante de continuer à vous développer sur les aspects intangibles de votre carrière en génie ou encore en gestion.

Bien qu’il présente de nombreux avantages au quotidien, le télétravail est aussi un fléau pour les relations interpersonnelles. Les recherches récentes montrent une augmentation du sentiment d’isolement depuis le début de la pandémie. À travers des conversations de qualité, la relation de mentorat vient donc créer un lien social

dans notre univers actuel où prévalent la surinformation constante et l’individualisme (Houde, 20031).

La pénurie de main-d’œuvre est un sujet d’actualité, c’est maintenant une évidence ! Dans un tel contexte, le mentorat est un levier sous-estimé pour contrer la guerre des talents. Les programmes de mentorat instaurés dans une entreprise favorisent la transmission de savoirs. Mais au-delà de cet effet positif, ils améliorent également la rétention des employés. En effet, une étude faite par Deloitte2 révèle que 68 % des personnes ayant accès à un mentor ou une mentore dans l’organisation où elles travaillent comptent y rester pendant plus de cinq ans. Cette proportion n’est de que de 32 % pour les personnes qui n’avaient pas de mentor ou de mentore.

Par ailleurs, l’environnement de travail étant de plus en plus virtuel, il est nécessaire de trouver des solutions concrètes pour

permettre à la fois la continuité et le renouvellement du sentiment d’appartenance des employées et employés. Un programme de mentorat peut aider à maintenir et à renouveler la culture gagnante de votre équipe, ainsi que celle de toute l’organisation à long terme.

Il va sans dire que la relation avec votre mentor ou mentore repose sur une certaine compatibilité entre les personnalités, d’où l’importance de faire un choix judicieux. Le but est de créer une fusion avec une personne de confiance qui encourage votre potentiel, vous ouvre des perspectives et vous voit plus loin et par-delà ce que vous êtes. Il est également primordial de choisir

une personne qui possède de bonnes habiletés communicationnelles et relationnelles.

Lorsque vous aurez trouvé la personne qui vous mentorera, vous devez savoir qu’elle n’est pas là pour vous donner les réponses à toutes vos interrogations. Eh oui, ayez des attentes réalistes quant aux « miracles » qu’un mentor ou une mentore peut faire ! En effet, il ou elle n’ouvrira jamais les portes de la réussite à votre place, mais cette personne vous fera profiter de son expérience et de ses connaissances afin de vous permettre de les ouvrir.

En conclusion, la meilleure façon de s’initier au mentorat est de prendre le risque et de ne pas hésiter. Parfois, il faut se lancer pour savoir si on tombe ou si on vole… L’essentiel est d’avoir vécu l’expérience et d’apprendre à travers ça. Bon mentorat!

VISITEZ

1. Renée Houde, « La vie adulte, un long fleuve non tranquille », Le Devoir, 23-24 août 2003, série « Que sont nos rites devenus ? ».

2. Deloitte, « The 2016 Deloitte Millennial Survey: Winning over theNext Generation of Leaders », 2016, deloitte.com.

1. Renée Houde, « La vie adulte, un long fleuve non tranquille », Le Devoir, 23-24 août 2003, série « Que sont nos rites devenus ? ».

2. Deloitte, « The 2016 Deloitte Millennial Survey: Winning over theNext Generation of Leaders », 2016, deloitte.com.

L’Attestation Stationnement écoresponsable pour vous distinguer auprès de vos clients.

Les responsables de la formation en génie offerte dans les programmes universitaires s’adaptent aux nouvelles réalités de la profession d’ingénieur, au cœur des enjeux de notre société. Petit tour d’horizon des offres en gestation.

Par Pascale Guéricolas

Avant de devenir présidente de l’Ordre, Sophie Larivière-Mantha a participé à la planification de la modernisation de l’Hôpital MaisonneuveRosemont, à Montréal. Formée en génie de la production automatisée avec une concentration en technologie de la santé, l’ingénieure gérait habituellement des équipements médicaux. Pour ce projet, son rôle diffère. « Comme il s’agit d’équipements de plus en plus connectés,

dont les données doivent être accessibles rapidement aussi bien sur la tablette du médecin que dans le dossier numérisé du patient, il faut gérer beaucoup de données sur différents supports, expliquet-elle. Mon équipe était aussi chargée du volet technologique, ce qui implique la question de l’intelligence des données pour que tout le personnel soignant y ait accès. Je ne suis pas ingénieure informatique, mais, comme cheffe de service, je

devais m’assurer que nos différents spécialistes s’arriment afin de promouvoir un environnement humain, efficace et soutenu par la technologie, un des principes directeurs du projet. »

Cette expérience récente a permis à l’ingénieure Sophie LarivièreMantha de prendre conscience du rôle de chef d’orchestre qui incombe de plus en plus aux ingénieurs et ingénieures. Souvent placés au centre des prises de décision, ils et elles ont en outre à faciliter le dialogue entre des personnes exerçant divers métiers et professions et employant des vocabulaires distincts. Cette nouvelle réalité est bien décrite dans l’étude Profil

de l’ingénieur d’aujourd’hui et de demain, publiée par l’Ordre en avril 2021. bit.ly/etude-profil-ingenieur

Ce document met l’accent sur trois compétences d’avenir, qui gagneront en importance chez les ingénieures et ingénieurs. La première concerne la gestion du changement et la capacité d’adaptation, compte tenu par exemple de la présence de plus en plus importante de l’intelligence artificielle. La seconde suggère de mieux se former à la gestion de données massives, à la programmation informatique, à la cybersécurité qui ne relève plus seulement des diplômés et diplômées en génie informatique, tandis que la troisième, et non la moindre, porte sur l’intelligence

émotionnelle. Une qualité à cultiver car les problèmes à résoudre se complexifient et mobilisent des équipes de travail toujours plus diverses et variées.

Conscients de l’importance de former des diplômées et diplômés dotés d’une grande rigueur intellectuelle et ayant aussi des connaissances pluridisciplinaires, les établissement d’enseignement du génie prennent les grands moyens pour y parvenir. Plusieurs optent pour un décloisonnement des disciplines. À l’Université Laval,

« Mon équipe était aussi chargée du volet technologique, ce qui implique la question de l’intelligence des données pour que tout le personnel soignant y ait accès. »

Sophie Larivière-Mantha, ing., MBA Ordre des ingénieurs du Québec

la Faculté des sciences et de génie offre aux étudiants et étudiantes une flexibilité dans leur parcours scolaire. « Nous sommes la seule université francophone au Canada à donner des cours dans ces deux domaines au sein d’une même instance facultaire, ce qui favorise la formation interdisciplinaire, souligne le doyen, André Zaccarin, ing. Chez nous, par exemple, un étudiant en génie minier peut suivre des cours de géologie afin d’en apprendre davantage sur les sondages dans le sous-sol pour trouver des minéraux. Des ponts sont lancés aussi entre les génies logiciel et informatique, entre les génies civil et mécanique. »

Pour l’avenir, le doyen plaide aussi pour une formation ouverte vers les autres facultés du campus. Les étudiants et étudiantes pourraient ainsi s’inscrire à 12 crédits en management, en design ou en arts, histoire de stimuler leur créativité et leur capacité à innover.

On partage aussi cette conception à l’École de technologie supérieure (ÉTS), qui forme un ingénieur sur quatre au Québec. « Aujourd’hui,

la pratique du génie a changé, constate le directeur de l’ÉTS, François Gagnon, ing. Aux connaissances générales indispensables pour exercer cette profession, il faut ajouter l’impact social que produisent certaines technologies ou projets, sans parler des conséquences sur l’environnement. »

François Gagnon cite ainsi l’exemple du cellulaire, qui devient une extension de nos vies en stockant les photos personnelles, sans parler du rôle de cet outil dans la mise en contact sur les réseaux sociaux. Faut-il, par exemple, brider ses capacités pour limiter la dépendance des utilisateurs comme le moteur d’une voiture ? Ou revoir sa forme ? Ce sont des questions auxquelles pourraient répondre des professeurs et professeures venant de domaines comme la philosophie, le design ou l’éthique, qui font maintenant partie de l’équipe pédagogique de cette école. Des artistes pourraient s’y ajouter dans un avenir proche.

Régulièrement, des étudiants et étudiantes de l’École de design de Nantes, en France, participent d’ailleurs aux innovations développées au Centech, un incubateur d’entreprises créé par l’ÉTS. C’est une façon pour les ingénieures et ingénieurs en émergence de se frotter à une autre réalité. Les laboratoires en équipe, une pratique mise en œuvre dans les cours, forment aussi les étudiantes et étudiants à apprendre à travailler ensemble, une compétence aussi développée au sein des clubs et regroupements étudiants qui conçoivent des véhicules solaires, des drones ou des tout-terrain amphibies. En promouvant de façon soutenue la participation à ces activités, la direction de l’établissement constate que plus de 10 % de la collectivité étudiante y participe et vit une expérience étudiante très formatrice.

La Faculté de génie de l’Université de Sherbrooke poursuit aussi un objectif semblable en regroupant

« Les ingénieurs et ingénieures de demain doivent être en mesure de travailler en équipe interdisciplinaire, voire transdisciplinaire, mais aussi d’aiguiser leur capacité d’écoute réelle et d’ouverture. »

Maud Cohen, ing., FIC, MBA, ASC Polytechnique Montréal

depuis deux ans des étudiantes et étudiants des génies mécanique et électrique autour de projets majeurs de conception, mais aussi celles et ceux qui étudient en génie informatique et en génie robotique. Ensemble, les équipes imaginent et fabriquent des prototypes fonctionnels. « Il s’agit de notre deuxième cohorte, et déjà on voit que les projets issus d’équipes mixtes sont plus avancés qu’avant, indique le doyen, Jean Proulx, ing. De plus, l’évaluation porte non seulement sur le produit, mais également sur la façon dont les membres du groupe ont travaillé ensemble. »

À la Faculté des sciences et de génie de l’Université Laval, les étudiants et étudiantes en génie logiciel et génie informatique collaborent

aussi ensemble à des projets de conception, tout comme celles et ceux inscrits en génie électrique et en génie physique. Voilà une manière de développer l’intelligence émotionnelle, de plus en plus recherchée par les employeurs.

« Les donneurs d’ordre, comme les municipalités ou les ministères, ont de nouvelles contraintes quant aux infrastructures, par exemple, mentionne Audrey Langlois, conseillère principale Main-d’œuvre et affaires publiques à la Fédération des chambres de commerce du Québec. Les ingénieures et les ingénieurs doivent tenir compte aussi bien des besoins des citoyennes et citoyens que des exigences liées au développement durable ; il faut être capable de dialoguer avec différents acteurs. Cette profession se

retrouve désormais au cœur de très nombreuses questions liées à la mobilité, à l’urbanisme, à l’acceptabilité sociale. »

Les stages, partie prenante de la formation dans plusieurs établissements d’enseignement du génie, constituent un moyen privilégié de développer cette capacité à se mettre à l’écoute des autres et de comprendre les besoins du milieu. « Les ingénieures et ingénieurs de demain doivent être en mesure de travailler en équipe interdisciplinaire, voire transdisciplinaire, mais aussi d’aiguiser leur capacité d’écoute réelle et d’ouverture », remarque Maud Cohen, ing., directrice générale de Polytechnique Montréal. Initiés dès leur première année à ce mode de

« Aux connaissances générales indispensables pour exercer cette profession, il faut ajouter l’impact social que produisent certaines technologies ou projets, sans parler des conséquences sur l’environnement. »

François Gagnon, ing. ÉTS

gpp.oiq.qc.ca

Pour s'informer sur sa pratique et comprendre ses obligations.

Jusqu’à 10 heures d’autoapprentissage*

Pour xer et plani er ses objectifs selon ses aspirations, obligations et impératifs.

Jusqu’à 1 heure pour la préparation du plan*

Pour identi er les zones d'amélioration possibles.

40 heures de formations pour développer vos compétences*.

maestro.oiq.qc.ca

*Activités admissibles à la formation continue obligatoire, dans la mesure où elles sont en lien avec l'exercice de vos activités professionnelles.

travail collaboratif, les étudiants et étudiantes réalisent quatre projets intégrateurs au cours de leur formation. Ce type de réalisation permet de travailler à plusieurs et mobilise aussi bien des connaissances techniques que des habiletés transversales. D’autre part, Polytechnique favorise deux parcours entrepreneuriaux pour celles et ceux qui approfondissent un projet, l’un dans le domaine des technologies propres et l’autre en cybersécurité.

Soucieuses de diversifier les horizons, certaines facultés de génie, comme celle de l’Université de Sherbrooke, diversifient aussi les sources d’enseignement. À cheval entre les sciences de la gestion et le génie, une professeure participe ainsi à la concentration en entrepreneuriat. Elle forme les étudiants

et étudiantes à l’écosystème entrepreneurial, en amont de leur éventuelle participation à un incubateur d’entreprises. Un autre professeur de la Faculté des lettres et sciences humaines devrait bientôt s’ajouter à cette nouvelle initiative, afin de mettre l’accent sur l’impact d’un nouveau produit sur le comportement des consommatrices et consommateurs ou sur sa mise en marché.

La question de la diversité citoyenne préoccupe aussi au plus haut point la Faculté de génie et l’Université de Sherbrooke, qui vient d’ailleurs de lancer un projet pilote. Il vise

l’analyse comparative des sexes sur les technologies, ou les prototypes de robots à reconnaissance faciale ou vocale, par exemple, pour prendre davantage en compte la variété des particularités humaines. Mieux vaut disposer, par ailleurs, de mannequins différents pour prévenir les accidents automobiles ou des tissus fabriqués en laboratoire. Ces informations sont fondamentales pour offrir des équipements et des technologies adaptées à l’ensemble de la population, et pas seulement à un groupe standard.

Autre incontournable dans la formation selon les écoles et facultés de génie, l’enseignement portant sur la gestion des données. Les ingénieurs et ingénieures conçoivent de plus en plus des outils informatiques personnalisés et ont donc

« On voit que les projets issus d’équipes mixtes sont plus avancés qu’avant. De plus, l’évaluation porte non seulement sur le produit, mais également sur la façon dont les membres du groupe ont travaillé ensemble. »

Jean Proulx, ing. Université de Sherbrooke

Avez-vous complété vos heures?

La nouvelle DEP générique pour le béton prêt à l'emploi est maintenant disponible!

Par souci de transparence et d'amélioration continue, l'Association béton Québec présente aux ingénieurs, architectes et autres prescripteurs la déclaration environnementale de produit (DEP) examinant les processus de fabrication du béton prêt à l'emploi

La DEP souligne l’engagement de l'industrie envers l’atteinte des objectifs net zéro d’ici 2050. Cet outil permet de quantifier les impacts environnementaux des projets et d’aider à prendre des décisions entraînant la réduction des émissions de CO eq. 2

Envie d'en savoir plus sur les initiatives de l'ABQ en matière de développement durable?

L’infolettre en génie Employeur

Outils et contenus exclusifs pour gestionnaires

Abonnez-vous !

bit.ly/infolettre_employeur

Le site web Formation ABQ offre une série de formations destinées aux praticiens de l'industrie du béton prêt à l'emploi Celles-ci s'adressent tant aux nouveaux arrivants dans le domaine qu'aux ingénieurs chevronnés

WEBINAIRES ET FORMATIONS DIFFÉRÉS

16 formations 100% à distance!

Plus de 20 heures de formation!

Le béton et le développement durable

Le béton architectural

Bonnes pratiques pour les trottoirs

Pathologies du béton

Rendez-vous sur le site web formation.betonabq.org

Et plus encore!

besoin de maîtriser ce langage. La Faculté des sciences et de génie de l’Université Laval offre déjà un cours d’introduction au langage Python, utilisé largement sur la planète, aux étudiants et étudiantes de différentes disciplines du génie. À l’automne 2024, il sera possible de suivre une concentration en sciences des données.

Du côté de la Faculté de génie de l’Université de Sherbrooke, un nouveau programme de génie robotique est offert, en collaboration avec les génies électrique, mécanique et informatique, qui s’intéresse aussi bien à l’automatisation industrielle qu’aux interactions avec

les machines en matière de santé et d’éducation. Un autre nouveau programme en génie du bâtiment, orchestré en collaboration avec le génie civil et le génie mécanique, est aussi offert. Il cible la conception intégrée des bâtiments, y compris l’écoconception.

Le développement durable, l’analyse du cycle de vie, la recherche de la carboneutralité font aussi partie des éléments de plus en plus présents dans les programmes de génie.

Polytechnique Montréal offre un projet intégrateur en développement durable qui suscite un grand engouement. Des finissantes et

finissants de diverses spécialités du génie sont jumelés à des étudiants et étudiantes en architecture, pour se prêter à un exercice de conception d’une infrastructure en milieu urbain dans une perspective de développement durable. Ils et elles doivent prendre en compte les effets des solutions proposées sur l’environnement, la société et l’économie (gestion des eaux usées et pluviales, production locale d’énergie, analyse du cycle de vie, mobilité et aménagement, gestion des sols contaminés, etc.).

L’Université Laval réfléchit d’ailleurs à un éventuel baccalauréat en génie de l’environnement qui combinerait

« Chez nous, un étudiant en génie minier peut suivre des cours de géologie afin d’en apprendre davantage sur les sondages dans le sous-sol pour trouver des minéraux. »

André Zaccarin, ing. Université Laval

les enjeux climatiques, la recherche nordique – très présente dans cette université – et la biologie.

La transition énergétique, les changements climatiques, la numérisation des activités, les compétences

non techniques jugées désormais essentielles, tout cela transforme durablement le visage du génie. Les universités et les écoles québécoises s’adaptent à cette réalité en actualisant leur offre de cours. Elles prennent soin aussi de ne pas

surcharger l’horaire, attentives aux défis de conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Après tout, les études universitaires consistent surtout à apprendre à apprendre, pour se développer tout au long de son existence.

Maud Cohen, ing., FIC, MBA, ASC, est directrice générale de Polytechnique Montréal depuis août 2022. Elle détient un baccalauréat en génie industriel de Polytechnique Montréal et un MBA de HEC Montréal. Maud Cohen a occupé des postes de gestion au sein de la Fondation CHU Sainte-Justine, du Groupe CGI et de Systèmes Invensys Canada. De 2009 à 2012, elle a été présidente de l’Ordre des ingénieurs du Québec.

François Gagnon, ing., est directeur général de l’École de technologie supérieure (ÉTS) depuis juin 2019. Titulaire d’un baccalauréat et d’un doctorat en génie électrique de Polytechnique Montréal obtenu en 1991, il a amorcé cette même année sa carrière à l’ÉTS. Il a notamment été directeur du Département de génie électrique et titulaire de la Chaire de recherche industrielle CRSNG-Ultra Électronique SCT en communication sans fil d’urgence et tactique de haute performance.

Audrey Langlois est conseillère principale Main-d’œuvre et affaires publiques à la Fédération des chambres de commerce du Québec. Elle est titulaire d’un baccalauréat en études politiques de l’Université Bishop’s et d’une maîtrise en relations internationales de l’École supérieure d’études internationales (Université Laval).

Sophie Larivière-Mantha, ing., MBA, est présidente de l’Ordre des ingénieurs du Québec depuis 2022. Titulaire d’un baccalauréat en génie de la production automatisée de l’ÉTS et d’une maîtrise en administration des affaires de l’ESG UQAM, elle a fait carrière dans le milieu du génie biomédical et a occupé différents postes de gestion au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

Jean Proulx, ing., est doyen de la Faculté de génie de l’Université de Sherbrooke depuis juin 2021. Il a obtenu son baccalauréat à l’Université Laval, et sa maîtrise puis son doctorat à l’Université de Sherbrooke. Professeur de génie civil depuis 1994, il a été directeur du Département de génie civil et de génie du bâtiment de 2012 à 2021. Il a cofondé le programme de génie du bâtiment lancé en 2017 à l’Université de Sherbrooke.

André Zaccarin, ing., est doyen de la Faculté des sciences et de génie de l’Université Laval. Il détient un baccalauréat et une maîtrise en génie électrique de l’Université Laval, et un doctorat dans la même discipline de Princeton University. Professeur au Département de génie électrique et de génie informatique, il en a été le directeur de 2008 à 2016.

« La profession d’ingénieur se retrouve désormais au cœur de très nombreuses questions liées à la mobilité, à l’urbanisme, à l’acceptabilité sociale. »des chambres de commerce du Photo : FCCQ

On le sait, il n’y a pas d’âge pour apprendre… C’est sur ce principe que l’Université du troisième âge (UTA) a vu le jour en 1976, à l’initiative de l’Université de Sherbrooke. Retraité depuis une trentaine d’années, Charles Terreault a puisé une grande satisfaction personnelle à agir comme professeur auprès d’étudiantes et étudiants aînés qui se sont inscrits à ses cours avec un enthousiasme contagieux.

Par Mélanie Larouche

Par Mélanie Larouche

À87 ans, Charles Terreault est un ingénieur à la retraite dynamique. Il est la preuve vivante que l’apprentissage garde jeune et allumé ! Cette formidable occasion de donner accès à des connaissances représente pour lui une belle source d’enrichissement et de valorisation personnelle qu’il souhaite transmettre à ses pairs, ingénieures et ingénieurs à la retraite.

Littérature, géographie, mathématiques et sciences, langues et informatique… les cours offerts par l’UTA sont extrêmement diversifiés. « Il y en a pour tous les goûts, mentionne d’entrée de jeu Charles Terreault. Moi, j’y suis allé de mes propres centres d’intérêt et compétences pour mettre en place des cours qui ont tous été suivis par de nombreuses personnes. J’ai débuté en 2002 par des cours sur la fibre optique, l’internet, les médias sociaux, le téléphone cellulaire et la photographie numérique. Puis, de 2007 à 2010, j’ai donné une série de cours sur les origines : l’univers, la Terre, la vie, l’humain. Ces cours ont roulé plusieurs années et ont connu un beau succès ! »

Lauréat en 2013 d’un prix Hommage reconnaissance de l’Ordre des ingénieurs du Québec pour son engagement social exceptionnel, Charles Terreault témoigne sans conteste d’un goût du partage et de belles aptitudes relationnelles qu’il a su mettre à profit tout au long de sa carrière et de sa retraite active. Il a travaillé plus d’une trentaine d’années pour Bell Canada à titre de vice-président du développement technologique ; il a également enseigné à Polytechnique Montréal et dirigé la Chaire JVR-Cyr en gestion de la technologie.

« J’ai pris ma première retraite en 1991, souligne le chaleureux octogénaire. J’ai commencé à collaborer avec l’UTA un peu par hasard. Des amis ont tâté le terrain au début des années 2000 pour connaître mon intérêt à préparer un cours sur la fibre optique. Ce fut mon tout premier cours à l’UTA. L’année suivante, mon cours a porté sur l’internet ; c’étaient les débuts, les gens voulaient en savoir plus sur cet univers numérique. Puis les sujets se sont enchaînés d’une année à l’autre. J’ai toujours élaboré des cours en fonction des besoins

des étudiants et de l’UTA. Au début, les commandes venaient de l’UTA, puis je me suis mis à proposer des sujets en lien avec l’actualité sur la base de l’intérêt que les gens manifestaient. »

Les professeurs de l’UTA ne sont pas nécessairement des spécialistes des sujets qu’ils abordent, mais ils doivent s’assurer d’expliquer clairement les différentes notions. « Il est donc primordial de bien comprendre soi-même, note Charles Terreault. Je trouve le processus de préparation de cours vraiment stimulant. Apprendre d’abord par moi-même pour mieux communiquer ensuite. Il faut fouiller l’information, la synthétiser, réfléchir sur les façons de présenter le sujet, structurer l’information. Il y a des règles à respecter, imposées par l’UTA ; on nous donne des indications pour bien travailler. Dans ma carrière, j’ai fait beaucoup de présentations, j’ai ainsi pu faire bénéficier les étudiants de mon expérience. Le contact avec les gens crée une belle dynamique dans la classe, une ambiance chaleureuse

« Il y en a pour tous les goûts. Moi, j’y suis allé de mes propres centres d’intérêt et compétences pour mettre en place des cours qui ont tous été suivis par de nombreuses personnes. »

Charles Terreault, ingénieurà la retraite Université du troisième âge

et participative. J’ai des étudiants qui sont revenus d’année en année, c’est agréable, ça ! Cet échange réciproque de connaissances est très enthousiasmant, c’est merveilleux comme projet de retraite. »

L’origine au sens large est un sujet qui a toujours intéressé Charles Terreault. Il a ainsi conçu une série de présentations qui lui a procuré une grande satisfaction personnelle. « Je ne suis ni astronome ni biologiste, indique-t-il. Je présente le fruit de mon travail de recherche en tant que non spécialiste à d’autres non spécialistes. C’est tellement une belle motivation de pouvoir faire part de connaissances et d’en acquérir beaucoup. L’interaction est vraiment enrichissante ! Mes conférences sont en évolution constante, c’est un beau processus intellectuel. Je fais des mises à jour régulièrement, selon les commentaires des gens. »

À l’UTA, il n’y a ni examen ni diplôme, que le pur plaisir d’apprendre. « Au-delà de la grande richesse d’information que cette formule propose, elle offre la possibilité de socialiser avec des gens qui ont des intérêts communs, soutient Charles Terreault. L’UTA, c’est un milieu d’apprentissage vraiment particulier, accessible à tous, sans préalable sur le plan des études et à coût fort raisonnable. Présente dans plus de 60 villes au Québec, elle permet à toute personne d’enrichir sa culture personnelle après sa carrière. L’UTA s’adresse à un auditoire de gens curieux qui ont envie de parfaire leurs connaissances sur différents sujets. L’Université de Sherbrooke a été un chef de file en mettant en place un tel système il y a plus de 45 ans. »

Charles Terreault a pris sa retraite de l’UTA en 2022 ; sa dernière conférence portait sur l’image numérique. Cependant, il a donné depuis une série de six conférences virtuelles sur l’histoire du numérique au Club informatique Mont-Bruno. Des personnes ayant assisté à ces conférences lui ont suggéré d’écrire un livre, ce à quoi il a répondu : « C’est un trop gros projet pour un homme de 87 ans, mais c’est très flatteur ! »

La déontologie de l’ingénieur : rappels et explications

2.5h | 54,95 $

L’éthique : pourquoi est-ce si important?

Les fondations de votre pratique professionnelle

Évitez les tracas de la fin de période de formation continue, profitez des formations virtuelles de l’Ordre

Parcourir toutes les formations virtuelles

de l’ingénieur : pour éviter les pièges

Le professionnalisme : valeurs et devoirs

Indépendance et désintéressement : les clés de l’autonomie

ANNUEL 2023-2024

Du 13 février au 31 mars 2023

Connectez-vous à votre portail : accesprofession.oiq.qc.ca

Renouvelez votre inscription au registre des CPI de l’Ordre

Payez vos frais annuels avant le 31 mars

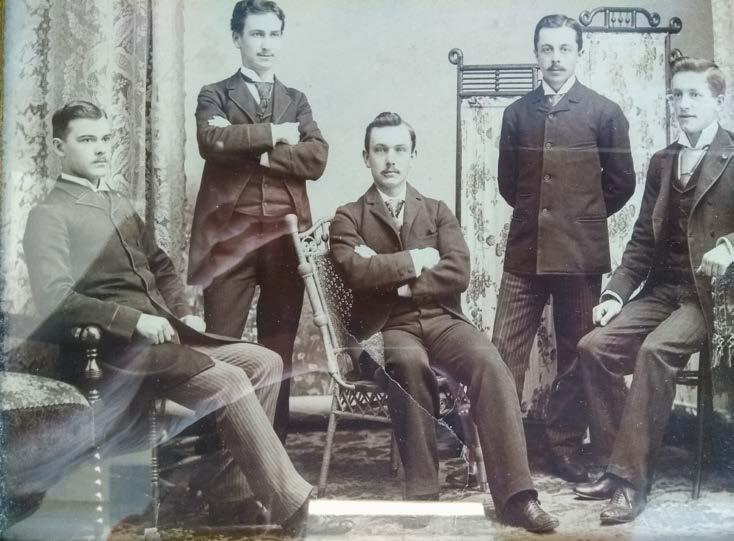

150 ans

À Montréal, au xixe siècle, un nouvel établissement d’enseignement voit le jour en 1873. Cette institution jouera un rôle crucial dans le développement économique du Canada, et plus particulièrement du Québec. Elle formera des cohortes d’ingénieurs et ingénieures francophones qui contribueront à l’essor économique du pays.

Aujourd’hui, à l’aube de ses 150 ans, Polytechnique Montréal se trouve à l’avant-garde des grands projets-cadres internationaux de recherche. Voyons le long chemin qu’elle a parcouru.

Par Robert Gagnon

Dans les années 1850, l’avènement des chemins de fer et le début de l’industrialisation suscitent de nouveaux besoins dans un Québec qui bouge. Politiciens, hommes d’affaires, journalistes et éducateurs évoquent alors la nécessité d’adapter son système d’éducation aux nouvelles réalités économiques. Selon eux, il devient urgent de former dans les établissements d’enseignement supérieur non seulement des médecins, des avocats ou des prêtres, mais aussi des géologues, des chimistes et, surtout, des ingénieurs. En 1867, la Confédération, qui octroie la juridiction exclusive de l’éducation aux provinces, va permettre de créer les deux premiers établissements

voués à la formation des ingénieurs. En 1871, l’Université McGill inaugure le Department of Practical and Applied Sciences, embryon de ce qui allait devenir sa faculté de génie. Deux ans plus tard, les efforts du premier ministre Gédéon Ouimet et du directeur de l’Académie commerciale catholique de Montréal, Urgel-Eugène Archambault, mènent à la création de l’École des sciences appliquées aux arts et à l’industrie, au sein de l’Académie, pour la dispense d’un cours scientifique et industriel en français. L’École sera rebaptisée École Polytechnique de Montréal en 1876 par le gouvernement du Québec.

Les débuts de l’École Polytechnique de Montréal s’avèrent difficiles. L’absence d’une grande bourgeoisie

canadienne-française et son isolement dans un système d’enseignement dominé par le clergé entravent son épanouissement. Il faut attendre le début du xxe siècle pour que les premiers signes annonciateurs de jours meilleurs se manifestent. En 1901, l’École obtient 25 000 $ grâce à un legs de l’industriel Joseph-Octave Villeneuve. Elle pourra ainsi lancer la construction d’un immeuble digne de ce nom, inauguré en 1905. Ce sont surtout les dirigeants et diplômés de Polytechnique qui vont mener un combat de tous les instants pour valoriser le statut de l’École et celui des ingénieurs ; ils vont en effet jouer un rôle prépondérant dans la construction de l’identité sociale de l’ingénieur. En 1908, la création de la section de Québec de la

▲Société canadienne des ingénieurs civils et les efforts de l’Association des anciens élèves de l’École Polytechnique vont permettre la reconnaissance sociale de la profession d’ingénieur. En 1918, le Québec devient ainsi la première province canadienne à se doter d’une loi protégeant le titre d’ingénieur et la pratique de la profession.

Bien qu’absents des grandes industries, les ingénieurs formés à Polytechnique ne chôment pas. Ils réussissent à conquérir des postes dans les administrations publiques et à jouer un rôle non négligeable dans la modernisation du Québec. Les ministères de la Voirie, des Travaux publics, des Mines, la Commission des eaux courantes sont des lieux d’exercice importants pour les diplômés de l’École. Il en va de même pour les services municipaux des grands centres urbains, souvent dirigés par des personnes diplômées de l’École Polytechnique. La conquête des postes de commande dans ces lieux avantage certains ingénieurs qui se sont faits entrepreneurs de