Special Nachhaltig handeln

Softwarelösungen

«Digitale Lasagne» für bessere CO2-Bilanz

Erneuerbare Energien

Turbulenzen auf den

Strommärkten

Klimaschädliche Kondensstreifen

Softwarelösungen

«Digitale Lasagne» für bessere CO2-Bilanz

Erneuerbare Energien

Turbulenzen auf den

Strommärkten

Klimaschädliche Kondensstreifen

Bis zu 92 % weniger CO₂ 100 % Edelstahl

Für Küchen, die die Zukunft im Blick haben.

Die Green Line Serie kombiniert sowohl ressourcenschonende Materialien als auch deren Produktion: Der Edelstahl wird mit bis zu 92 % weniger CO₂Emissionen hergestellt, dank CO₂armer Elektrizität und recyceltem Stahl.

suter.ch

Sustainable Switzerland In diesem Jahr werden erstmals Persönlichkeiten ausgezeichnet, welche die nachhaltige Entwicklung prägen und gestalten – in und aus der Schweiz heraus. Nominierungen sind noch bis zum kommenden Montag, 30. Juni 2025, möglich.

Sie sind Pionierinnen und Pioniere, Macherinnen und Macher, Vordenkerinnen und Vordenker auf ganz unterschiedlichen Gebieten. Doch sie haben zumindest eines gemeinsam: Mit ihrem unternehmerischen oder gesellschaftlichen Engagement und mit innovativen, wegweisenden Konzepten setzen sie ein starkes Zeichen für eine nachhaltige Zukunft. Für ihre herausragenden Leistungen werden diese Persönlichkeiten nun erstmals von Sustainable Switzerland, der Nachhaltigkeitsplattform des Unternehmens NZZ mit starken Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft, ausgezeichnet.

Die Auswahl der «Sustainable Shapers» trifft eine Jury aus Vertreterinnen und Vertretern der Netzwerkpartner von Sustainable Switzerland sowie un-

abhängigen Fachleuten. «Mit der Auszeichnung wollen wir die Aufmerksamkeit und Relevanz des Themas Nachhaltigkeit in der breiten Öffentlichkeit weiter stärken – über Vorbilder und zukunftsfähige Visionen», so Felix Graf, CEO der NZZ. «Im Zentrum stehen bewusst Menschen und nicht Organisationen, Unternehmen oder Projekte.»

Drei Kategorien

Nominierungen und Selbstbewerbungen können noch bis zum kommenden Montag, 30. Juni 2025, online unter sustainableswitzerland.ch/shapers eingereicht werden. Über ein mehrstufiges Auswahlverfahren werden dann die Gewinnerinnen und Gewinner aus drei Kategorien ermittelt:

1. «Leadership & Transformation» Hier wird danach gefragt: Wer prägt die politischen Rahmenbedingungen für eine nachhaltigere Schweiz? Welche Führungspersönlichkeiten treiben die Transformation in Unternehmen beispielhaft voran? Welche Mäzene, Philanthropen oder Investorinnen fördern nachhaltige Entwicklungen gezielt und wirksam?

2. «Knowledge & Opinion»

In dieser Kategorie geht es darum: Welche Wissenschaftler und Forscherinnen liefern zentrale Erkenntnisse für die nachhaltige Entwicklung? Welche Künstler schaffen Inspiration und Aufmerksamkeit für Nachhaltigkeit? Und welche Persönlichkeiten stärken die Vermittlung von Nachhaltigkeit in der Öffentlichkeit und im Bildungssystem?

3. «Vision & Innovation»

Im Vordergrund steht hier: Wer entwickelt bahnbrechende Innovationen und Technologien für eine nachhaltigere Welt? Wer hat erfolgreiche und effektive Startups, NGOs oder NPOs gegründet? Welche Architektinnen oder Raumentwickler schaffen nachhaltige Lebensräume? Und welche Persönlichkeiten treiben Paradigmenwechsel wie die Post-Wachstums-Idee erfolgreich voran?

Einzigartiges Netzwerk

Die Auszeichnungen werden im Rahmen des diesjährigen Sustainable Switzerland Forums am 2. September in Bern verliehen (siehe Vorbericht Seite 9). Die «Sustainable Shapers» und ihre jewei-

SIPI für ganzheitlichen Ansatz

Die Swiss Impact & Prosperity Initiative (SIPI) will Erfolg für die Schweiz neu definieren: Sie geht nach eigenen Angaben über das Bruttoinlandprodukt (BIP) und traditionelle Wirtschaftskennzahlen hinaus und entwickelt einen «ganzheitlichen Rahmen für die Messung und Entscheidungsfindung, der wirtschaftliche Vitalität mit gesellschaftlichem Wohlergehen, ökologischer Integrität und langfristiger Resilienz verbindet». Die Initiative wird von namhaften Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft, darunter Sustainable Switzerland NZZ, unterstützt. Sie basiert auf dem Ethos der Schweizer Stiftung B Lab, die dafür eintritt, Wirtschaft als positive Kraft zu nutzen.

ligen Leistungen werden anschliessend über mehrere Wochen in einer Serie aus verschiedenen medialen Formaten vorgestellt, so auch in der nächsten Ausgabe dieser Verlagsbeilage. Zudem erhalten die «Sustainable Shapers» Zugang zur Sustainable-Switzerland-Community, die ihnen einzigartige Netzwerk-

möglichkeiten und Synergiepotenziale im Bereich Nachhaltigkeit bietet. Zum Netzwerk von Sustainable Switzerland zählen die Unternehmen BCG, BMW, Die Mobiliar, Google, Swisscom und UBS als Hauptpartner, Lidl Schweiz als Focus-Partner sowie die ETH Zürich und die EPFL als Wissenschaftspartner.

Fragen an Marc Geissmann von Sustainable Switzerland

Aus welchem Grund wurde die Auszeichnung «Sustainable Shapers» ins Leben gerufen?

Marc Geissmann: Angesichts der enormen Herausforderungen unserer Zeit ist es eminent wichtig, Persönlichkeiten in den Vordergrund zu stellen, die das Thema Nachhaltigkeit in und aus der Schweiz heraus gestalten und voranbringen. Die Auszeichnung unterstreicht unser Anliegen, die Bedeutung von Nachhaltigkeit in all ihren Facetten noch stärker in der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Wir nutzen dazu auch die Medienkanäle unserer Plattform Sustainable Switzerland. Dort beleuchten wir in Storys, Hintergrundberichten und Videointerviews aktuelle Fragestellungen und zukunftsweisende Lösungen.

Welche Kriterien sind für die Entscheidung der Jury ausschlaggebend? Bewertet werden unterschiedliche Fokusbereiche. Diese umfassen unter anderem Impact, Relevanz, Transformation und Leadership. Um dieser Bandbreite gerecht zu werden, setzt sich auch die Jury aus ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten zusammen, von der Nachhaltigkeitsexpertin bis zum CEO. Das Jurierungsverfahren wurde übrigens von einem unserer Hauptpartner, der Boston Consulting Group, entwickelt. Es bildet die Grundlage für eine objektive Bewertung der Nominierten.

Die Auszeichnungsträgerinnen und -träger werden ganz unterschiedliche Profile haben? Ja, wir möchten bewusst das ganze Spektrum nachhaltigen Engagements abbilden: Unternehmerpersönlichkeiten,

Mäzene, Influencer, Forscher, KMUInhaber, Startup-Gründer und viele weitere, welche ihren Beitrag für eine nachhaltige Schweiz leisten. Die Auszeichnungen werden erstmals am 2. September 2025 im Rahmen des Sustainable Switzerland Forums verliehen. Die Partner von Sustainable Switzerland freuen sich schon darauf. Das Forum mit seinen rund 750 Teilnehmenden bietet die ideale Bühne. Es ist die führende Nachhaltigkeitskonferenz der Schweizer Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Hier kommt die nachhaltige Community zusammen, um sich auszutauschen, praxisnah über neue Entwicklungen zu informieren und von spannenden Persönlichkeiten inspirieren zu lassen.

Marc Geissmann ist Business Unit Director bei NZZone und verantwortlich für die Plattform Sustainable Switzerland.

Ein neues Online-Tool von Sustainable Switzerland macht es viel einfacher, optimale Aus- und Weiterbildungsangebote rund um das Thema Nachhaltigkeit zu finden.

Der Weg in eine nachhaltige Zukunft erfordert spezielles Wissen und praktisches Know-how. Das Angebot an Ausund Weiterbildungen im Bereich Nachhaltigkeit ist in den letzten Jahren erfreulicherweise stark gewachsen. Zugleich jedoch wurde der Markt immer unübersichtlicher. Es fehlte bisher eine benutzerfreundliche Plattform, die es Nutzerinnen und Nutzern ermöglicht, gezielt und ohne grossen Aufwand die passenden Aus- und Weiterbildungsangebote zu finden. Zudem mangelte es an Vergleichsmöglichkeiten und personalisierten Empfehlungen. Diese Lücke schliesst nun der brandneue «Bildungskompass» von Sustainable Switzerland. Das Online-Tool ist seit wenigen Tagen verfügbar und wurde entwickelt, um den individuellen Entscheidungsprozess

von A bis Z zu erleichtern. Die Plattform bündelt alle nachhaltigkeitsbezogenen Bildungsangebote der Schweizer Fachhochschulen und Universitäten und hat darüber hinaus Folgendes zu bieten:

Massgeschneiderte Empfehlungen: Mithilfe von KI und datengetriebenen Algorithmen werden Weiterbildungsvorschläge gemacht, die genau auf die individuellen Interessen und Ziele der Nutzerinnen und Nutzer abgestimmt sind.

Vergleichsfunktionen: Das digitale Tool macht es möglich, Weiterbildungsangebote nach Kriterien wie Kosten, Dauer, Inhalten und Karrieremöglichkeiten auf einen Blick zu vergleichen.

Praxisnahe Einblicke: Persönliche Erfahrungsberichte und Erfolgsgeschichten von Alumni sowie konkrete Anwendungsbeispiele werden künftig dabei helfen, den Mehrwert eines vorgeschlagenen Weiterbildungslehrgangs realistisch einzuschätzen.

Intuitive Benutzeroberfläche: Durch ein benutzerfreundliches Design und eine klare Navigation wird der Entscheidungsprozess effizient und stressfrei gestaltet.

Für den Zugang zum «Bildungskompass» diesen QR-Code

Zahlen & Fakten Die Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen, ist auch für die Schweiz eine grosse Herausforderung. Es geht dabei um ganz unterschiedliche Aufgabenbereiche und Themenfelder – soziale, wirtschaftliche und ökologische.

Gesundheit und Ernährung

In der Schweiz sind nach Angaben des Bundesrats rund 2,2 Millionen Menschen von einer nichtübertragbaren Krankheit betroffen, Tendenz steigend. Eine ausgewogene Ernährung sowie Bewegung und Normalgewicht trügen massgeblich zur Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder Krebs bei, heisst es. «Die Schweizer Bevölkerung ernährt sich jedoch unausgewogen: Auf dem Speiseplan stehen zu viel Süsses, Salziges und Fettiges und zu wenig Früchte, Gemüse und Hülsenfrüchte.» Und das hat Folgen: Untersuchungen zufolge sind rund 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen und 43 Prozent der Erwachsenen

Der Ausstoss von Treibhausgasen ist in der Schweiz zurückgegangen. Er belief sich 2023 auf 40,8 Millionen Tonnen CO2Äquivalente, rund 1 Million Tonnen weniger als 2022. Insgesamt lagen die Emissionen 26 Prozent tiefer als im Jahr 1990. Dies geht aus dem im April 2025 veröffentlichten jährlichen Treibhausgasinventar des Bundesamts für Umwelt hervor. Gegenüber 2022 am stärksten gesunken ist der Treibhausgasausstoss im Industriesektor, gefolgt vom Gebäudesektor. Beide Bereiche tragen aktuell jeweils 22,2 Prozent zum totalen Treibhausgasausstoss bei. Die Emissionen des Verkehrs und der Landwirtschaft sind gegenüber 2022 gleich geblieben. Der Verkehrsektor trägt derzeit 33,6 Prozent zum gesamten Treibhausgasausstoss bei.

in der Schweiz übergewichtig oder fettleibig. Gleichzeitig belastet unsere Ernährungsweise die Umwelt, insbesondere durch weggeworfene Lebensmittel, den sogenannten Food Waste. Die Schweiz produziert davon jährlich rund 2,8 Millionen Tonnen. Die jüngst vom Eidgenössischen Departement des Innern veröffentlichte «Schweizer Ernährungsstrategie 2025−2032» legt daher den Fokus auf Gesundheitsförderung und Nachhaltigkeit. Sie setzt auf ein erweitertes Wissen der Bevölkerung über Ernährung und fördert ein gesundes Lebensmittelangebot sowie die Forschung im Bereich Ernährung und Lebensmittel.

Windenergie: klimafreundlich und unerschöpflich Eine moderne Anlage produziert Haushaltsstrom für bis zu 10 000 Personen, und das 30 Jahre lang

Rekord bei der Windenergie

Mit einer Produktion von 170 Millionen Kilowattstunden im Jahr 2024 hat die Windenergie in der Schweiz einen neuen Rekord erreicht, wie die Schweizerische Vereinigung zur Förderung der Windenergie (Suisse Eole) meldet. Damit kann der Stromverbrauch von rund 45 000 Haushalten gedeckt werden. Zwei Drittel der Windstromproduktion werden in den Wintermonaten generiert. Mit einem Anteil der Windenergie von 0,3 Prozent am gesamten Stromverbrauch im Jahr 2024 liegt die Schweiz noch weit hinter den Nachbarländern zurück: Der Anteil der Onshore-Windenergie (Land) am Strommix liegt in Deutschland bei über 26 Prozent, in Frankreich bei 9 Prozent und in Österreich bei 13 Prozent.

Pflegekräfte dringend gesucht

Die Gesundheitsbranche ist eine der stabilsten und gleichzeitig dynamischsten Wirtschaftszweige in der Schweiz. Der demografische Wandel, die wachsende Bevölkerung und der technologische Fortschritt lassen den Bedarf an qualifizierten Fachkräften stetig weiter ansteigen. Laut einer Studie von Swiss Healthcare Research wird der Personalbedarf im Gesundheitswesen in diesem Jahr um etwa 20 Prozent steigen, was rund 70 000 zusätzliche Stellen bedeutet. Nach Angaben des Bundesamts für Gesundheit fehlen allein in der Pflege derzeit etwa 65 000 Fachpersonen. Der Bedarf an Spitex-Personal werde voraussichtlich um 25 Prozent steigen.

Ladestationen für E-Autos

Der Ausbau der Ladeinfrastruktur ist ein zentraler Aspekt der Elektromobilität. Die Schweiz hat hier in den letzten Jahren deutliche Fortschritte gemacht. Laut Bundesamt für Energie gab es im März 2025 insgesamt 15 819 öffentlich zugängliche Ladepunkte an 7232 Standorten im Land. Spitzenreiter ist der Kanton Zürich mit 2299 Ladepunkten, gefolgt von den Kantonen Bern (1534) und Waadt (1452). Besonders entlang der Hauptverkehrsachsen wurden Schnellladestationen ausgebaut, um auch bequeme Langstreckenfahrten zu ermöglichen. Zum Vergleich: In Deutschland sind mehr als 145 000 Ladepunkte verfügbar, und auch Österreich treibt den Ausbau mit 25 236 Ladepunkten (Stand Oktober 2024) intensiv voran.

Frauen in Leitungspositionen

Über die ganze Schweiz hinweg besetzten Frauen per Anfang Februar dieses Jahres 28,4 Prozent aller im Handelsregister eingetragenen Führungspositionen. Damit hat sich die Frauenquote im Management zwischen 2014 und 2024 um 2,9 Prozentpunkte erhöht, wie aus einer jüngst veröffentlichten Auswertung des Wirtschaftsauskunftsdiensts Crif hervorgeht. Die meisten Managerinnen gibt es demnach in den Kantonen Aargau und Basel-Land, wo knapp ein Drittel der Führungskräfte weiblich sind. Schlusslicht ist mit 25,5 Prozent der Kanton Fribourg.

Stromrechnung Haushalte

Die durchschnittliche Stromrechnung eines Privathaushaltes wird 2025 insgesamt 1305 Schweizer Franken betragen. Sie liegt damit laut Statista um mehr als 140 Franken niedriger als im Vorjahr. Zugrunde gelegt wird ein Jahresverbrauch von 4500 Kilowattstunden. Die leicht sinkenden Preise sind unter anderem auf die Stabilisierung der Preise auf dem Stromgrosshandelsmarkt zurückzuführen. Nach Angaben des Dachverbands der Schweizer Stromwirtschaft (VSE) verbrauchen Haushalte hierzulande etwa ein Drittel des Stroms. Mit fast 55 Prozent Verbrauchsanteil sind Industrie, Gewerbe- und Dienstleistungsunternehmen die Hauptstromnutzer.

000 000

Stärkung der Kreislaufwirtschaft

Mit neuen Gesetzen, die Anfang dieses Jahres in Kraft getreten sind, soll die Kreislaufwirtschaft in der Schweiz nachhaltig gestärkt werden. Ziel ist es, Materialkreisläufe zu schliessen, den Ressourcenverbrauch und die Umweltbelastung zu reduzieren sowie umweltschonende Bauweisen zu fördern. Auch Produkte und Verpackungen unterliegen nun strengeren Vorgaben, im Einklang mit europäischen Standards. Laut dem Bundesamt für Umwelt ist die Schweiz trotz Effizienzgewinnen noch weit entfernt von einer nachhaltigen Ressourcennutzung. So werden hierzulande pro Jahr

163 Millionen Tonnen an neuen Materialien verbraucht, das sind 19 Tonnen pro Kopf – mehr als der europäische Durchschnitt (17, 8 Tonnen pro Person) und mehr als das Doppelte des geschätzten nachhaltigen Verbrauchs (8 Tonnen pro Person). Anders als im noch immer vorherrschenden linearen Wirtschaftssystem mit seinen Abfall- und Umweltproblemen wird in der Kreislaufwirtschaft, auch «Circular Economy» genannt, die Nutzungs- und Lebensdauer von Produkten erhöht, indem sie geteilt, wiederverwendet, repariert und wiederaufbereitet werden (s. Interview Seite 22).

Gender-Gap beim CO2-Ausstoss

Männer verursachen durchschnittlich 26 Prozent mehr CO2-Emissionen als Frauen. Das hat eine neue Studie der London School of Economics and Political Science ergeben. Untersucht wurde das Konsum- und Mobilitätsverhalten von 15 000 Menschen in Frankreich. Selbst unter Berücksichtigung des Alters, Bildungsstands und Einkommens verzeichnen Männer ein Emissionsplus von 18 Prozent. Laut Studie sind der Konsum von rotem Fleisch und längere Fahrten mit dem Auto – beides Güter mit hohem Schadstoffausstoss, die oft mit der männlichen Identität in Verbindung gebracht werden – für die meisten Unterschiede im CO2-Fussabdruck verantwortlich.

Modelle der Kreislaufwirtschaft Weniger Rohstoffe, weniger Abfall, weniger Emissionen

Geschwächte Wälder

Der Schweizer Wald steht unter Druck wie noch nie. Extremereignisse wie Hitze, Trockenheit, Stürme, Waldbrände, der Befall durch Schadorganismen und anhaltend hohe Stickstoffeinträge haben ihm so stark zugesetzt. dass sein Gesamtzustand heute als geschwächt gilt. Regional wird er sogar als «kritisch» eingestuft. Dies zeigt der Waldbericht 2025 des Bundesamts für Umwelt. Fast ein Drittel der Schweizer Landesfläche ist heute bewaldet. Das entspricht rund 1,3 Millionen Hektaren. Der Anteil von Schutzgebieten an der Waldfläche ist den Angaben zufolge in den letzten zehn Jahren von 5 Prozent auf 7 Prozent gestiegen.

Meinung Anstatt über eine lebenswerte Zukunft zu debattieren, diskutieren wir über die Fortsetzung der Gegenwart mit neuen Technologien. Dabei gibt es längst positive Alternativen. Von Leonard Creutzburg

Zahlreichen Studien zufolge blickt die Mehrheit der Menschen weltweit pessimistisch in die Zukunft – auch in der Schweiz. Besonders gross ist die Sorge um Umwelt und Klima. Das ist verständlich, denn wer die aktuellen Debatten verfolgt, stellt fest: Zukunft erscheint oft als Bedrohung, nicht als Versprechen. Zwar reden wir über Klimaziele, Energieversorgung und Mobilität, doch allzu oft bleiben die Antworten technokratisch. Die Zukunft wird als optimierte Fortsetzung der Gegenwart gedacht. Anstelle echter Visionen stehen neue Technologien im Mittelpunkt: E-Motoren, Wasserstoff, CO2-Abscheidung oder synthetische Kraftstoffe. Das ist nicht grundsätzlich falsch, aber unvollständig. Denn dieselbe Techniklogik, die viele der aktuellen Probleme mitverursacht hat, wird nun als alleinige Lösung präsentiert. Dabei zeigen sich deren Schattenseiten schon heute: Der Abbau seltener Rohstoffe für Batterien zerstört Ökosysteme und verstärkt geopolitische Abhängigkeiten, und Rechenzentren verbrauchen enorme Energiemengen. Vor allem aber steht fest: Technik allein kann keine sinnstiftende Zukunft schaffen. Sie macht uns aber glaubhaft, dass Verhaltensänderungen in der Zukunft nicht notwendig seien. Gleichzeitig mangelt es an positiven Bildern: Was bedeutet ein gutes Leben im 21. Jahrhundert? Wie wollen wir wohnen, arbeiten, konsumieren? Wie sieht Fortschritt aus, der nicht nur effizient, sondern auch lebenswert und umweltverträglich ist? Wenn Zukunft primär als Bedrohung wahrgenommen wird – oder als technische Reparatur der Gegenwart –, erstaunt es kaum, dass viele Menschen resignieren. Dabei gibt es längst Alternativen, die zeigen, dass Nachhaltigkeit, wirtschaftliche Vernunft und Lebensqualität kein Widerspruch sein müssen. Zum Beispiel das Konzept der «15-Minuten-Stadt», bei der man von (E-)Autos unabhängig ist: Alles Lebensnotwendige – vom Einkauf bis zur Kinderarztpraxis – soll in kurzer Gehdistanz erreichbar sein. Das reduziert nicht nur den Verkehr und verbessert die Luftqualität, sondern stärkt auch die lokale Wertschöpfung und das soziale Miteinander. In dieser «regenerativen Stadt» geht es um eine Rückbesinnung auf Nähe, Sicherheit und Zeit –

Zukunftsvision Bern 2045, ein Visual aus der «Infothek für Realutopien».

«Es mangelt an öffentlichen Debatten über positive Perspektiven.»

klassische Werte, die angesichts wachsender Komplexität wieder Sinnhaftigkeit kreieren können. In Städten wie Paris und Barcelona werden diese Konzepte bereits erfolgreich umgesetzt. Verkehrsberuhigte Quartiere, begrünte Innenhöfe und lokale Versorgungskonzepte tragen dort messbar zur Lebensqualität bei. In Basel-Stadt wird das Konzept als

10-Minuten-Nachbarschaft diskutiert –initiiert durch die Liberal-Demokratische Partei. Solche sozialen Innovationen machen deutlich: Eine zukunftsfähige Gesellschaft entsteht nicht allein durch technologischen Fortschritt, sondern durch das innovative gesellschaftliche Zusammenspiel von Gestaltung, Verantwortung und Gemeinsinn. Woran es jedoch mangelt, ist eine breitere öffentliche Debatte über diese positiven Perspektiven. Dadurch fehlt der gesellschaftliche Kompass, der zeigt, wofür der Wandel eigentlich stehen kann. Dabei liegt das eigentliche Potenzial in der Frage, wie wir als Gesellschaft wieder zu einer Vorstellung kommen, was ein gutes Leben bedeutet. Eine Vorstellung, die über Konsumniveaus und Wachstumsraten hinausgeht. Wir brauchen keine technikfreien, aber auch keine technikgläubigen Utopien, sondern eine pragmatische Vision einer modernen, verantwortungsvollen und ökologisch tragfähigen Gesellschaft, in der Menschen gerne leben und wieder positiv in die Zukunft blicken. Dafür braucht es Politikerinnen, Stadtplaner, Unternehmerinnen und Bürger, die sich für solche Modelle einsetzen – und den Mut haben, über das Bestehende und Immergleiche hinauszudenken. Denn Zukunft entsteht nicht von selbst – und sie ist nicht alternativlos. Sie wird gestaltet und sollte nicht verwaltet werden. Und sie beginnt mit einer einfachen, aber entscheidenden Frage: Wie wollen wir eigentlich leben – im Bewusstsein unserer Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft? Vielleicht so: In einer Nachbarschaft, in der man keinen Parkplatz mehr braucht, um Freiheit zu spüren.

Der Autor ist Verantwortlicher für neue Wirtschaftsmodelle und Zukunftsfragen beim WWF Schweiz.

Gesellschaft Die Reisebranche will den klimakompensierten Tourismus weiter fördern und hat dazu konkrete Massnahmen umgesetzt. Viele Passagiere sind allerdings nach wie vor nicht bereit, einen freiwilligen Extra-Obolus für Klimaschutzprojekte zu entrichten.

FELIX E. MÜLLER

Als vor etwa drei Jahren eine Welle heftiger Kritik das klimakompensierte Reisen in ein schiefes Licht rückte, war der Schock in der Branche gross: Die galt bis dahin als Verkörperung des Guten im Reisegeschäft, weil sie dessen klimapolitisch problematische Seite wie etwa den CO2-Ausstoss gewissermassen neutralisierte. Medienberichte wiesen nun darauf hin, dass viele Projekte die Versprechungen nicht erfüllten, weniger Kompensationswirkungen zeigten als versprochen, zuweilen schlampig organisierten und vereinzelt gar betrügerischer Natur waren.

Dies traf eine Branche ins Mark, die vor gut zwanzig Jahren entstanden war, um die Anliegen des Klimaschutzes vor

Nachhaltig handeln

allem im Tourismus zu fördern. Sie tat dies, indem sie etwa Aufforstungen förderte oder im Flugverkehr nachhaltige Bio-Treibstoffe finanzierte, immer mit dem Ziel, die CO2-Emissionen zu senken. Plötzlich sah sich dieses Geschäftsmodell auf den Prüfstand versetzt.

Standards verschärft

«Diese Kritik hat kurzfristig zu einer gewissen Verunsicherung geführt, und wir mussten einen Rückgang der Klimaschutzbeiträge verzeichnen», sagt Irina Ignat, Teamleiterin Marketing bei der Stiftung MyClimate, einer führenden Anbieterin von Klimaschutzprojekten. Auch Andrea Beffa, Geschäftsführerin des Schweizer Reise-Verbands (SRV), spricht davon, dass das Vertrauen in

Im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln ist das Fliegen die klimaschädlichste Art der Mobilität. Flugzeuge stossen tonnenweise CO2 aus, ausserdem Stickoxide, Russpartikel, Aerosole und Wasserdampf, wodurch die Atmosphäre zusätzlich erwärmt wird. Eine CO2-Kompensation ermöglicht

Reisenden, die Emissionen, die durch ihren Flug verursacht werden, auszu-

gleichen. Das heisst: Es wird an anderer Stelle dieselbe Menge Kohlendioxid eingespart, in der Regel durch Klimaprojekte. Global gesehen trägt die Kompensation allerdings kaum zu den Zielen des Pariser Klimaabkommens bei, da es hier darum geht, die Emissionen drastisch zu vermeiden und zu reduzieren und nicht nur auszugleichen.

den Kompensationsgedanken «teilweise schon etwas beeinträchtigt» worden sei.

Doch jede Krise kann eine Chance sein. Die Tourismusbetreiber wie die Kompensationsbranche erhöhten in der Folge die Transparenz, verschärften die Standards und verbesserten die Kontrollmechanismen. Bei der Lufthansa Group werde seither mit noch grösserer Sorgfalt darauf geachtet, dass alle Projekte die «hochwertigen Standards und strengen Kriterien» erfüllen, welche die Allianz-Stiftung für Klima und Entwicklung entwickelt habe, sagt Swiss-Sprecher Michael Weinmann. Für MyClimate ergaben sich aus der Kritik «wichtige Impulse für die Weiterentwicklung» von Klimaschutzprojekten.

Diese Reaktionen hatten zur Folge, dass der Vertrauensverlust zu einem guten Teil aufgefangen werden konnte und damit die Idee der Klimakompensation weiterhin eine Zukunft hat. Bei der Swiss sehe man auf jeden Fall einen «positiven Trend bei der Zahl der Passagiere, die von den bereitgestellten Angeboten Gebrauch machen», sagt Michael Weinmann. SRV-Geschäftsführerin Andrea Beffa teilt diese Beurteilung.

Die Einschätzung von Irina Ignat fällt ambivalenter aus. Es sei kein klarer Trend auszumachen, sagt sie. Einerseits werde der CO2-Rechner auf der Webseite von MyClimate immer häufiger benutzt, doch sei die Zahl der tatsächlich finanzierten Klimaschutz-Tonnen rückläufig. «Das heisst: Immer mehr Menschen interessieren sich dafür, wie hoch der CO2-Ausstoss ihrer Reise ist, zeigen sich aber weniger bereit, dafür auch

einen konkreten Beitrag zu leisten.» Gegenwärtig nutzen bei der Lufthansa Group rund vier Prozent der Fluggäste eine der verschiedenen Möglichkeiten zu nachhaltigerem Fliegen. Bei Hotelplan Suisse enthält laut Andrea Beffa rund jede vierte Buchung einen Beitrag an nachhaltigem Flugtreibstoff. MyClimate wiederum stellt fest, dass das Interesse von Tourismusfirmen zunehme, Klimaschutzbeiträge in ihre Leistungen zu integrieren.

CO2-reduzierte Pauschalreisen

In der Reisebranche will man den klimakompensierten Tourismus weiter fördern. Laut Andrea Beffa schult der Verband seine Mitglieder über Nachhaltigkeit und entwickelt ein Projekt, den Klimafussabdruck aller Reiseangebote sichtbar zu machen. MyClimate weist auf Anbieter wie Twerenbold-Reisen hin, die CO2-reduzierte Pauschalreisen fest in ihr Angebot integriert hätten, ohne Mehrkosten für die Gäste. Besonders stolz ist man auf die guten Resultate des Programms «Cause we care», bei dem die Gäste einen Klimabeitrag leisten können, der vom Reiseunternehmen verdoppelt wird. Und die Swiss pusht erfolgreich den «Green Tarif». Dieser beinhaltet auf Europastrecken einen CO2-Ausgleich, der zu 20 Prozent von nachhaltigem Treibstoff und zu 80 Prozent von Klimaschutzprojekten stammt. Gesteigert wird die Attraktivität dieses Angebots mittels flexibleren Umbuchungsmöglichkeiten und zusätzlichen Statusmeilen.

Klimawandel hin oder her: In der Schweiz wird wieder so viel geflogen wie zu VorCorona-Zeiten. PIXABAY

Michael Weinmann von der Swiss weist darauf hin, dass diese Massnahmen nur einen Teil der Bemühungen darstellen würden, um die Nachhaltigkeitsbilanz der Airline zu verbessern. So spiele in diesem Zusammenhang auch die Erneuerung der Flotte eine gewichtige Rolle. «Der Wandel hin zu einer klimafreundlicheren Luftfahrt ist aufwendig und nur möglich, wenn alle mithelfen: Airlines, Politik, Wirtschaft und Passagiere.» Was für die Luftfahrt gilt, gilt auch für die ganze Tourismusbranche.

Kreislaufwirtschaft Was einst auf dem Schrottplatz landete, wird heute zum Rohstoff für nächste Fahrzeuggenerationen. Mittendrin: das Recycling- und Demontage-Zentrum von BMW. Mit seinem Knowhow wird dort nicht nur die Kreislaufwirtschaft im eigenen Konzern vorangetrieben – das Zentrum unterstützt auch Verwerter weltweit dabei, die Autoindustrie nachhaltiger zu gestalten.

ROBERTO STEFANO

Soll das Netto-Null-Ziel bis 2050 erreicht werden, müsste der globale CO2Ausstoss in den kommenden Jahren dramatisch sinken. Doch statt zu fallen, steigen die Emissionen kontinuierlich an. Umso wichtiger ist es, neben bewährten Ansätzen, neue, innovative Wege zu gehen, um dem Klimawandel Einhalt zu gebieten. Dies gilt auch in der Autoindustrie. Dort richtet sich der Hauptfokus vieler Hersteller bei ihren Nachhaltigkeitsbemühungen primär auf die Elektromobilität. Tatsächlich lassen sich damit erhebliche CO2-Reduktionen erzielen. Doch ein wichtiger Hebel im Kampf gegen den Klimawandel, der bislang unterschätzt wurde, liegt in den Rohstoffen, genauer in den Sekundärrohstoffen. Schliesslich muss, was recycelt und wiederverwendet werden kann, nicht energieintensiv neu gewonnen werden – und spart damit erhebliche Mengen CO2. So verursacht etwa die Herstellung von Aluminium aus recyceltem Material bis zu 95 Prozent weniger CO2-Emissionen. Signifikante Einsparpotenziale ergeben sich auch bei Stahl, Kupfer oder Kunststoffen. Die Aufbereitung wertvoller Materialien aus Altfahrzeugen, Altbatterien oder Produktionsresten wird damit zur tragenden Säule für eine zukunftsfähige Mobilität. Im Recycling- und Demontagezentrum (RDZ) der BMW Group in München ist diese Erkenntnis schon lange gereift. Hier werden seit mehr als 30 Jahren Prozesse und Methoden analysiert und entwickelt, um alte Fahrzeuge so weit wie möglich und gleichzeitig effizient zu zerlegen. Ziel ist es, die darin enthaltenen Wertstoffe zurückzugewinnen. Dieses gesammelte, umfangreiche Recyclingwissen hält die BMW Gruppe nicht unter Verschluss, sondern teilt es mit rund 3000 Verwertern weltweit. Das Ziel: bewährte Recyclingmethoden auf globaler Ebene voranzubringen und wichtige Erkenntnisse für die Entwicklung neuer Fahrzeuge zu gewinnen. Informationen dazu erhalten die Verwerter unter anderem über die kostenfreie Plattform IDIS (International Dismantling Information System), an deren Aufbau das RDZ massgeblich beteiligt war. Inzwischen nutzen etwa 3000 Betriebe in 32 Ländern die gemeinsame Recyclingdatenbank.

Systematisch zerlegt

Laut dem Bundesamt für Umwelt werden alleine in der Schweiz jährlich rund 200 000 Fahrzeuge aus dem Verkehr genommen. Die Unfall- und Altfahrzeuge werden systematisch zerlegt, um die hochwertigen und kostbaren Rohstoffe abzutrennen. Im Jahr 2022 lag die Recyclingquote für Altfahrzeuge hierzulande gemäss dem Bundesamt für Statistik (BFS) bei gut 95 Prozent des Gesamtgewichts eines Fahrzeugs. Ein erheblicher Anteil entfällt dabei auf Metalle wie Stahl, Aluminium und Kupfer, die in Schmelzwerken erneut verarbeitet werden. Im Idealfall entnehmen die Autoverwerter in einem ersten Schritt aus den Fahrzeugen alle Flüssigkeiten, die Reifen und die Batterie. Danach bauen sie weiter verwendbare Fahrzeugteile aus, die als Ersatzteile wieder in den Wirtschaftskreislauf gelangen. Erst das ausgeschlachtete Fahrzeug kommt für den Transport in die Presse und danach in den Schredder. Über Schmelzwerke gelangen die Rohstoffe wieder in die Produktion von Fahrzeugen und anderen Produkten. Was übrig bleibt, wird in thermi-

gestartet.

schen Verwertungsanlagen genutzt, um Wärmeenergie zu erzeugen – und damit Strom und Fernwärme zu produzieren.

Beispiel Hochvoltbatterien

Ein eindrückliches Beispiel für die Fortschritte im Fahrzeugrecycling kommt aus dem Bereich der Hochvoltbatterien aus Elektrofahrzeugen. Im Rahmen einer langfristigen Partnerschaft mit dem Technologiespezialisten für Lebenszyklen, SK tes, hat die BMW Group kürzlich einen solchen Recyclingprozess in Europa eingeführt. Nicht mehr verwendbare Hochvoltbatterien aus Entwicklung, Produktion und Marktbetrieb werden gesammelt und an SK tes übergeben. Dort werden sie zunächst mecha-

nisch zerkleinert und anschliessend im Verfahren der Hydrometallurgie in ihre wertvollen Bestandteile zerlegt. Nickel, Kobalt und Lithium lassen sich so effizient zurückgewinnen – und fliessen als Sekundärrohstoffe unter anderem in die Entwicklung neuer Antriebsgenerationen.

Bis 2026 sollen Hochvoltbatterien auch in den USA und Mexiko in einem geschlossenen Kreislauf verwertet werden. Die neusten Erkenntnisse aus diesen Recyclingprojekten kommen schliesslich den Entwicklungsabteilungen zugute. Diese nutzen das Wissen bei der Planung von Neuwagen. Schliesslich beeinflussen die Wahl der Bauteile und Materialien die spätere Recyclingfähigkeit eines Fahrzeuges entscheidend. Die BMW

Group nennt das Prinzip «Re:Think, Re:Duce, Re:Use und Re:Cycle». Das Ziel dabei ist ein zirkuläres Design, durch das die Fahrzeuge am Ende ihrer Lebensdauer als wertvolle Rohstoffquelle für neue Modelle nutzbar werden sollen. Ein entscheidendes Element bildet die Verwendung von Monomaterialien anstelle von Verbundwerkstoffen, die eine vereinfachte Wiederverwertung durch höhere Sortenreinheit ermöglichen.

Faktor Zeit

Eine wichtige Rolle spielt im Recycling auch der Faktor Zeit: Je schneller ein Verwerter das Produkt in seine Einzelteile zerlegen kann, desto attraktiver ist für ihn die Rückgewinnung der Se-

kundärrohstoffe. Deshalb kommen immer öfter Methoden zum Einsatz, die eine einfache Demontage von Bauteilen und eine saubere Trennung der Materialien ermöglichen. Anstelle von Verklebungen setzt man auf innovative Verbindungslösungen, die das Recycling weiter optimieren. Seit seiner Gründung liefert das RDZ hierbei wichtige Impulse für neue Fahrzeugmodelle, Materialien und Technologien – stets mit einem klaren Fokus auf Recycling. Mit der zunehmenden Elektromobilität baut das RDZ seine Rolle als Kompetenzzentrum für Fahrzeugrecycling weiter aus. In einer Zeit, in der die Kreislaufwirtschaft in der Automobilindustrie an Bedeutung gewinnt, werden die Erkenntnisse des RDZ immer wichtiger.

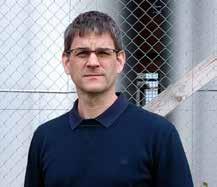

«Am Ende bringt es dem Klima mehr, wenn wir unser Knowhow teilen»

Fragen an Jörg Lederbauer, Leiter des Recycling- und Demontagezentrums (RDZ) der BMW Group

Der gebürtige Österreicher ist Hauptabteilungsleiter für Kreislaufwirtschaft, Ersatzteilversorgung Hochvoltspeicher und elektrischer Antrieb bei der BMW AG.

Die BMW Group hat das Recycling- und Demontagezentrum (RDZ) in München vor über 30 Jahren gegründet. Weshalb machen Sie das dort gewonnene Recyclingwissen öffentlich? Sie könnten damit einen Wettbewerbsvorteil erzielen?

Jörg Lederbauer: Das wäre zu kurz gedacht. Wir selbst recyceln im RDZ nur einen sehr geringen Teil der Fahrzeuge. Deutlich mehr passiert dagegen bei den Verwertungsbetrieben weltweit. Wir haben ein vitales Interesse daran, dass Sekundärrohstoffe zurückgewonnen werden, die wir für neue Fahrzeuge verwenden können. Also haben wir auch ein Interesse daran, dass die Verwerter auf das Knowhow zurückgreifen können, das wir bei der Zerlegung von Prototypen und Versuchsfahrzeugen im RDZ ge-

winnen. Wir stellen allen Partnern weltweit diese Informationen kostenlos über eine von uns entwickelte Onlineplattform zur Verfügung. Am Ende ist das also eine klassische Win-win-Situation. Mit der Elektromobilität stehen Sie vor neuen Herausforderungen im Recycling, unter anderem wegen der Hochvoltbatterien mit ihren wertvollen Rohstoffen. Wie reagieren Sie? Batterien sind ein zentrales Thema. Deshalb arbeiten wir mit dem Recyclingspezialisten SK tes zusammen, der ein Verfahren zur Rückgewinnung von Rohstoffen aus Fahrzeugbatterien entwickelt hat. Grundsätzlich recyceln wir dabei den kompletten Speicher, also auch das Gehäuse. Ein besonderes Augenmerk liegt aber auf Rohstoffen der Zellchemie wie beispielsweise Kobalt, Nickel oder Lithium. Diese Rohstoffe fliessen dann direkt in die Produktion neuer Batteriezellen zurück. Solche Partnerschaf-

ten sind essenziell – sie sichern nicht nur Ressourcen, sondern schaffen echte Materialkreisläufe. Solche Closed Loops hat die BMW Group übrigens bereits auch für diverse andere Rohstoffe etabliert.

Jörg Lederbauer

Recycling beginnt längst nicht mehr erst am Lebensende eines Fahrzeugs. Welche Rolle spielt zirkuläres Design schon in der Entwicklung neuer Modelle? Eine sehr zentrale Frage. Recyclingfähigkeit wird bei uns bereits in einer frühen Phase der Fahrzeugentwicklung mitgedacht – von der Wahl der Materialien über die Art der Verbindungen bis zur Demontierbarkeit. Je sortenreiner und modularer ein Fahrzeug gebaut ist, desto effizienter lassen sich Bauteile und Rohstoffe später wiederverwenden. Ein gutes Beispiel ist auch hier der Hochvoltspeicher. Theoretisch könnte man ihn mit der Karosserie verkleben oder verschrauben. Dadurch, dass wir uns für das Verschrauben entschieden haben, wird eine Demontage oder eine Reparatur deutlich effizienter und kostengünstiger. Zirkuläres Design ist also kein Zukunftsthema mehr – es ist heute schon ein integraler Bestandteil unserer Entwicklungsarbeit.

Klima Flugreisen erweitern den Horizont, beeinflussen aber auch das Klima. Google arbeitet daran, die weissen Kondensstreifen am Himmel mit künstlicher Intelligenz kostengünstig zu vermeiden –ein Ansatz mit erstaunlich positivem Effekt.

STEPHAN LEHMANN-MALDONADO

Wenn weisse Linien den blauen Himmel durchschneiden, träumen die einen von fernen Ländern – die anderen erinnern sich schmerzlich daran, wie sehr der Mensch ins Ökosystem eingreift. Kondensstreifen können bis zu 10 Prozent des Himmels über Zentraleuropa bedecken. Nur den wenigsten ist bewusst, dass sie auch unser Klima beeinflussen.

Doch wann entstehen diese hellen Spuren? Immer dann, wenn Flugzeuge heisse, wasserdampfhaltige Abgase in die kalte, feuchte Höhenluft ausstossen. Diese kann oft kein Wasser mehr aufnehmen, deswegen kondensiert der Wasserdampf um die winzigen Abgaspartikel.

Wie Wolken bestehen die Kondensstreifen vor allem aus kleinen Wassertröpfchen – die sich in Windeseile zu Eiskristallen verwandeln. Das Problem: Tagsüber reflektieren die Eiskristalle die Sonnenstrahlen, nachts aber halten sie die Wärme, die die Erde abstrahlt, zurück – ähnlich wie Treibhausgase. So tragen sie zur Erderwärmung bei. Laut einem Bericht des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) aus dem Jahr 2022 sind CO2-Emissionen für mehr als die Hälfte der Klimawirkung der Luftfahrt verantwortlich – mehr als 35 Prozent gehen jedoch auf Kondensstreifen zurück.

Kleine Umleitung, grosser Effekt «Wenn Flugzeuge besonders feuchte Luftschichten umfliegen könnten, liessen sich Kondensstreifen vermeiden und reduzieren», dachten sich ein paar kluge Köpfe bei Google. Doch woher sollten Pilotinnen, Piloten und Flugdienstberatende wissen, in welchen Regionen die Luftverhältnisse gerade suboptimal sind? Genau dafür haben die Ingenieurinnen und Ingenieure eine Lösung entwickelt – mithilfe von künstlicher Intelligenz. Diese kann riesige Mengen an Wetter-, Satelliten- und Flugdaten auswerten und vorhersagen, wann und wo Kondensstreifen auftreten werden. Das ist eine ideale Entscheidungsgrundlage für Pilotinnen, Piloten und Flugberatende, um die Flughöhe den Umweltbedingungen anzupassen. Zusammen mit American Airlines hat Google diese Lösung ein halbes Jahr lang getestet. Rund 70 Testflüge orientierten sich an den KI-gestützten Prognosen – und siehe da: Es gelang, 64 Prozent der Kondensstreifen zu vermeiden und sie um 54 Prozent zu verkürzen. Die Umleitungen erhöhten zwar den Treibstoffverbrauch bei den betroffenen Flugzeugen um 2 Prozent. Wenn man aber

die ganze Airline-Flotte berücksichtigt, ergibt sich nur ein 0,3 Prozent höherer Mehrverbrauch. Der Grund: Nur wenige Flüge müssen ihre Routen geringfügig anpassen.

«Unter dem Strich ergibt sich ein positiver Effekt fürs Klima», ist Max Vogler, Softwareingenieur bei Google, überzeugt. Er hält die Routenänderungen auch wirtschaftlich für sinnvoll. Laut Google lässt sich eine Tonne CO2Äquivalent für 5 bis 25 Dollar respektive Franken einsparen. Zum Vergleich: Ein Bericht des Bundesrates geht von Kosten zwischen 150 und 320 Franken pro reduzierte Tonne CO2 in der Schweiz aus. Nach erfolgreichen Tests in den USA weitet Google das Projekt nun auf Europa aus. Gemeinsam mit Eurocontrol, der Organisation für die europäische Flugsicherung, und weiteren Partnern aus der Industrie sollen die KIModelle verfeinert werden. In einigen Jahren könnte die Technologie weltweit Standard sein.

Mit TIM zum klimaschonendsten Flug

Nicht jeder ist ein Kapitän der Lüfte. Aber auch Passagiere können sich für einen Flug mit möglichst wenig Schadstoffemissionen entscheiden. Bei Google Flights zum Beispiel findet man unter «Emissionen» die CO2-Äquivalente jedes Flugs. Klickt man nun auf die Funktion «nach Emissionen sortieren», wird die umweltfreundlichste Verbindung angezeigt. Die Ergebnisse sind verblüffend: Ein Direktflug von Zürich nach Miami verursacht zum Teil nur halb so viele Treibhausgase wie ein Flug mit Zwischenlandung.

Die Angaben von Google basieren auf dem Travel Impact Model, kurz TIM genannt. Es berücksichtigt eine Vielzahl von Faktoren – vom Flugzeugtyp über die Route bis zur Fracht an Bord – und rechnet diese auf den einzelnen Sitzplatz herunter. TIM wird bereits bei mehr als 50 Prozent der weltweiten Flugbuchungen eingesetzt. Plattformen wie Booking.com, Skyscanner, Expedia und viele andere zeigen seine Werte an. Das Modell ist breit abgestützt: Hinter jeder Änderung steht ein Gremium aus Wissenschaftlern, Mitgliedern europäischer und US-amerikanischer Luftfahrtbehörden sowie Vertretern von Fluggesellschaften. Nicht zuletzt engagiert sich auch Prinz Harry mit seiner gemeinnützigen Organisation Travalyst für TIM.

Mit den neuen Technologien kann man vielleicht den weissen Streifen am Himmel weniger oft nachschauen. Doch dafür bleibt der Traum vom Fliegen auch für die nächste Generation lebendig.

«Wir verbinden Innovation mit Nachhaltigkeit»

Softwareingenieur Max Vogler verrät, warum Google die Kondensstreifen am Himmel mithilfe von KI verhindern will, welche Rolle der Standort Zürich dabei spielt und wie die Branche auf diese Offensive reagiert.

Warum befasst sich Google intensiv mit der Reduktion von Klimagasen in der Luftfahrt?

Max Vogler: Google hat ambitionierte Ziele. Wir wollen nicht nur klimaneutral werden, sondern ab 2030 sogar eine Gigatonne CO2-Äquivalent pro Jahr reduzieren. Wie schaffen wir das? Unsere Climate-AI-Forschungsabteilung hat herausgefunden, dass Kondensstreifen ein vielversprechender Ansatzpunkt sind. Denn wenige Flüge sind für den Grossteil der Kondensstreifen verantwortlich.

Mithilfe von Googles KI-Knowhow lassen sich Kondensstreifen vermeiden. Wie ist der Standort Zürich in dieses Projekt involviert?

Googles Team für Nachhaltiges Reisen ist in Zürich angesiedelt. Hier verbinden wir die innovative Firmenkultur mit dem europäischen Fokus auf Nachhaltigkeit. Unser Team arbeitet daran, die Klimaforschung für Fluglinien und Flugplanungssoftware zugänglich zu machen. Wir helfen unseren Industriepartnern, die Vorhersagen in ihre Systeme zu integrieren. Zudem schulen wir Mitarbeitende in der Flugplanung, Flugrouten effektiv anzupassen.

Wie unterscheidet sich Ihr Ansatz von bisherigen Bemühungen, den Klimawandel zu bremsen? Bisherige Programme konzentrierten sich auf die CO2-Emissionen. Doch da

sind Einsparungen zunehmend schwieriger zu realisieren. Zudem sind herkömmliche Wettervorhersagen für Flughöhen von rund 10 000 Metern unzureichend. Wir haben nun effektivere Lösungen entwickelt – durch die Kombination von KI mit besseren Wettersatelliten und Durchbrüchen in der Klimaforschung. Das ermöglicht es uns, kleine Flugplanänderungen mit grosser positiver Wirkung vorzuschlagen.

Wie verlässlich sind die KI-Vorhersagen?

Unsere Vorhersagen sind akkurat genug, um Klimaauswirkungen signifikant zu reduzieren. In unserer Studie mit American Airlines konnten die Piloten und

Pilotinnen mehr als die Hälfte der Kondensstreifen mithilfe unserer Flugrouten vermeiden. Das haben auch unabhängige Forschende bestätigt.

Wie reagieren Fluggesellschaften auf Ihre Lösung?

Das Vermeiden von Kondensstreifen ist eine der kosteneffizientesten Klimalösungen in der Luftfahrt. Kein Wunder, dass viele Fluggesellschaften sehr positiv reagieren!

American Airlines hat Ihre Lösung getestet. Welche Gesellschaften kommen als nächstes?

Wir sind offen für alle Partnerschaften – nicht nur mit Fluglinien, sondern auch mit Dienstleistern in der Flugplanung und Flugsicherung. Aktuell arbeiten wir mit der europäischen Flugsicherung Eurocontrol zusammen. Weitere Partnerschaften verraten wir im Laufe des Jahres.

Was können Passagiere unternehmen, um «klimafreundlich» zu fliegen?

Die Klimaauswirkung hängt von vielen Faktoren ab: Sitzklasse, Auslastung, Flugzeugtyp, Route und Tageszeit. Unsere Emissionsschätzung auf Google Flights zeigt auf einen Blick, welcher Flug klimafreundlicher ist. Darüber hinaus stellt die Google-Suche umweltfreundliche Reisealternativen vor – zum Beispiel Zugverbindungen.

EPFL-Professorin Giulia Tagliabue ist Expertin für Nanophotonik: Sie erforscht die Wechselwirkungen von Licht und Materie im Milliardstel-Meter-Bereich. EPFL

Forschung Wenn Nanomaterialien mit Licht interagieren, treten spannende Effekte auf. Giulia Tagliabue will sie für die nachhaltige Produktion und Speicherung von Energie nutzen – und setzt dabei auch auf die Verdunstung von Wasser.

SUSANNE WEDLICH

Manche alltäglichen Phänomene scheinen kaum der Rede wert: Flüssiges Wasser erhitzt und steigt als Dampf auf. Es verdunstet. Keine grosse Sache, richtig? Für Giulia Tagliabue schon. Sie sieht in der Verdunstung kein Allerweltsphänomen, sondern ein fast unendliches Potenzial – für Anwendungen, die zur nachhaltigen Energieversorgung beitragen sollen.

Tagliabue leitet das Laboratory of Nanoscience for Energy Technology (LNET) an der EPFL und fokussiert sich dabei auf Nanophotonik. Dieser noch recht junge Forschungsbereich schreitet seit einiger Zeit mit vielen spannenden Resultaten rasant voran. Es geht hier, einfach gesagt, um die Wechselwirkungen von Licht und Materie im Nanometerbereich. Dazu muss man wissen: Wenn Photonen, die kleinsten Einheiten von Licht, auf Teilchen, Drähte oder Oberflächen im Nanomassstab treffen, können neuartige Effekte auftreten. Denn die Materialien verhalten sich im Nanobereich anders als gewohnt. Das macht ihre Interaktionen mit Licht so spannend: Wenn wir diese Effekte verstehen, können wir sie kontrollieren und nutzen, etwa für die Produktion und Speicherung von Energie. Das Ziel ist klar, der Weg aber trotzdem weit. Ein Nanometer entspricht einem Milliardstel Meter. Auf dieser Skala nimmt selbst ein menschliches Haar mit einem Querschnitt von bis zu 100 000 Nanometern plötzlich riesenhafte Dimensionen an. Das bedeutet, dass die Nanowelt für das blosse Auge unsichtbar und ganz grundsätzlich schwer zu durchdringen ist, aber eben auch viel zu bieten hat. So kann etwa die Sonnenstrahlung allein den Transfer von Energie im Nanobereich antreiben, was Tagliabue über ihre Forschung nutzbar machen möchte. «Wir müssen dafür aber zuerst die wichtigsten Zusammenhänge verstehen»,

sagt sie. «Das ist so komplex, weil im Nanobereich viele verschiedene Phänomene gleichzeitig auftreten und ganz unterschiedliche Effekte auslösen. Wir wollen zumindest entschlüsseln, welche jeweils besonders wichtig sind.» Deshalb hat sie sich vor allem der Grundlagenforschung verschrieben. Deshalb sucht sie über die Grenzen ihrer Diszplin hinweg Kooperationspartner, wo in ihrer Gruppe die Expertise oder Ausstattung fehlt.

Wie etwa die Zusammenarbeit mit Modellierern zeigt, ist dieser interdisziplinäre Ansatz ein Erfolgsrezept. «Wir legen unsere Experimente so an, dass wir den Theoretikern sehr saubere Daten liefern können», sagt Tagliabue. «Dafür bekommen wir von ihnen Vorhersagen, um zu testen, ob diese sich mit unseren Ergebnissen decken. Wir erhalten auf dem Weg Informationen, die anderweitig nicht zugänglich gewesen wären.» Informationen, die auch in die drei Forschungsbereiche in Tagliabues Labor einfliessen.

Licht wird «eingefangen»

Ein erster Forschungsbereich, die Plasmonic Catalysis for Photochemical Energy Storage, will chemische Reaktionen über Licht kontrollieren. Ganz allgemein lassen Katalysatoren chemische Prozesse schneller ablaufen – und in der plasmonischen Variante spielt Licht ebenfalls eine Rolle. Die Katalysatoren bestehen meist aus Silber oder Gold in Nanogrösse, weil Metalle wie diese eine wichtige Eigenschaft haben: Sie sind gute Katalysatoren, können aber auch effizient Licht «einfangen» und auf diese Weise viel Energie erzeugen, die dann wiederum chemische Reaktionen starten, beschleunigen und steuern kann. Ein wichtiger Ansatz, weil herkömmliche Katalysen oft unter hohem Druck und hohen Temperaturen arbeiten, also viel Energie verbrauchen. Die plasmonische Katalyse

wäre ungleich nachhaltiger und könnte zukunftsträchtig etwa für die Produktion von «grünem» Wasserstoff eingesetzt werden: mithilfe von Gold-Nanopartikeln im Sonnenbad.

«In diesem Bereich bin ich am längsten tätig, weil ich mich schon in meiner Doktorarbeit damit beschäftigt habe», sagt Tagliabue. «Dank dieser Vorarbeiten stützt sich unsere Arbeit auf ein sehr grundlegendes Verständnis dieser mikroskopischen Prozesse.» Was Früchte trägt: Wie vor einiger Zeit in der Fachzeitschrift «Light: Science and Applications» berichtet, konnte das Team einen bislang unbekannten Effekt bei der Interaktion von Nanogold mit Licht nachweisen.

Neuartige Linsen

Ein weiterer Forschungsschwerpunkt sind die Thermonanophotonics for Reconfigurable Systems, bei der es im Kern um die Interaktion von Nanomaterialien mit Licht und mit Wärme geht. Hier erhofft sich die Forschung etwa für die Sensorik oder Optoelektronik innovative Systeme, die ihre Struktur oder ihre Funktionen reversibel, also umkehrbar, an Umweltbedingungen anpassen können. «Ein Beispiel wären Linsen für bildgebende Anwendungen», sagt Tagliabue. Die Rede ist von sogenannten Metalinsen: neuartige optische Bauteile, die Licht nicht wie herkömmliche Linsen fokussieren, sondern auf Oberflächen mit Nanostrukturen beruhen. Dadurch können sie bis zu 1000mal flacher ausfallen und künftig bisher unerreicht kompakte, leichte und kostengünstige optische Systeme ermöglichen. Anwendungsbereiche wären zum Beispiel Smartphone-Kameras oder medizinische Endoskope. «Es ist bereits bekannt, wie man Metalinsen perfekt flach herstellt», sagt Tagliabue. «Aber wir würden ihre Eigenschaften gerne nachträglich verändern. Das hängt von ihrer Struktur ab,

die wir über die Temperatur – also über das Licht – beeinflussen wollen. Ein Beispiel wäre eine Linse, die bei Raumtemperatur eine bestimmte Brennweite hat, die sich aber ändern könnte, wenn die Linse mit Licht bestrahlt und erwärmt wird. Wir könnten das ohne Berührung tun, wenn die Linse nur schwer zugänglich ist.»

Elektrische Ströme

Der dritte Forschungsbereich ist die Hydrovoltaic Generation – die Nutzung der Verdunstung von Wasser. Etwa die Hälfte der Sonnenenergie, die auf die Erde trifft, feuert diesen Vorgang an. Er steht für ein enormes Energiepotenzial, weil die Verdunstung einen kontinuierlichen Wasserfluss antreibt: wie eine Pumpe. Das lässt sich mithilfe spezieller Geräte nutzen, die in ihrem Inneren nanogrosse Kanäle haben. Strömt Wasser durch sie hindurch, um zu verdunsten, entstehen elektrische Ströme und Spannung. Diese Geräte sind noch nicht reif für eine industrielle Anwendung, auch weil bisher nicht alle relevanten Effekte verstanden sind. Tagliabue und ihr Team haben eine neuartige experimentelle Plattform mit präzise angeordneten SiliziumNanosäulen entwickelt, um den hydrovoltaischen Effekt der Verdunstung unter streng kontrollierten Bedingungen zu testen. Wie sie in der Fachzeitschrift «Cell Press Device» berichten, konnten sie damit eine wichtige Erkenntnis gewinnen. «Solche Hydrovoltaikgeräte müssen, anders als bislang angenommen, nicht mit hochgereinigtem Wasser betrieben werden», sagt Tagliabue. «Sie funktionieren auch mit Leitungs- oder Meerwasser.»

Dies könnte spannende Anwendungsmöglichkeiten in Ergänzung zu bestehenden Energieerzeugungslösungen eröffnen. «Ich denke, wir brauchen einen Mix aus nachhaltigen Ansätzen, die wir flexibel und je nach Umwelt-

bedingungen einsetzen können», sagt sie über die Energieversorgung der Zukunft. «Und dieser Ansatz könnte uns eine weitere Alternative bieten.» Mit ihrem Team möchte sie nun eine Förderung des Schweizerischen Nationalfonds auch dafür nutzen, ein hydrovoltaisches Prototypmodul unter realen Bedingungen zu testen: am Genfersee. Gleichzeitig sind aber auch kleinteilige Anwendungen denkbar, weil hydrovoltaische Geräte nur wenig verdunstende Flüssigkeit benötigen. Möglicherweise können in Zukunft also auch tragbare Fitnesstracker auf diese Weise betrieben werden – sobald der Schweiss fliesst.

Giulia Tagliabue wurde 1985 in Bologna geboren. Sie studierte Maschinenbau an der Universität Udine und kam 2009 als wissenschaftliche Mitarbeiterin an die EPFL. Später wechselte sie als Doktorandin an die ETH Zürich und promovierte 2015 in Maschinenbau mit einer Arbeit über nanophotonisches Design für Licht-Wärme- und Licht-LadungsUmwandlungsgeräte. Dank zweier Postdoktoranden-Mobilitätsstipendien des Schweizerischen Nationalfonds konnte Tagliabue während mehrerer Jahre am California Institute of Technology (Caltech) in Pasadena forschen. Seit Anfang 2019 ist sie Assistenzprofessorin am Institut für Maschineningenieurwesen der EPFL. Sie leitet das Laboratory of Nanoscience for Energy Technology (LNET). Seit Dezember 2022 ist sie auch Managing Editor der Zeitschrift «Nanophotonics». Ihre Arbeit wurde unter anderem mit dem Latsis University Award EPFL 2024 und ihre hervorragende Lehrtätigkeit mit dem EPFL Award for Best Teaching 2024 ausgezeichnet.

Sustainable Switzerland Forum Das SSF, jährliches Konferenz-Highlight der Plattform Sustainable Switzerland, bringt am 2. September 2025 in der Bern Expo Entscheiderinnen und Entscheider für eine nachhaltige Entwicklung in der Schweiz zusammen.

ELMAR ZUR BONSEN

In rund zwei Monaten ist es wieder so weit, dann treffen sich Fachleute und Nachhaltigkeitsverantwortliche aus Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Politik am 2. September 2025 zur bereits vierten Ausgabe des Sustainable

Switzerland Forum (SSF) in Bern. Als ein Highlight der Plattform Sustainable Switzerland dient diese schweizweit führende Nachhaltigkeitskonferenz dazu, Erfahrungen und Erkenntnisse auszutauschen, neue Lösungsansätze vorzustellen und gemeinsam aktiv zu werden. Die insgesamt 750 Teilnehmenden

Klima Die CO2-Entnahme aus der Atmosphäre werde von Politikern in Europa «sträflich vernachlässigt», kritisiert der Klimaforscher und Ökonom Ottmar Edenhofer.

KALINA OROSCHAKOFF

Für eine Gruppe von einflussreichen europäischen Klimawissenschaftlern steht fest: Ohne Technologien, mit denen CO2 aus der Atmosphäre entfernt wird, kann sich die Europäische Union von ihren klimapolitischen Ambitionen verabschieden. «Die EU muss neben den notwendigen Emissionsminderungen zusätzlich verstärkt Kohlendioxid aus der Luft filtern, um ihre Klimaziele zu erreichen», betont Ottmar Edenhofer. Der deutsche Wissenschaftler leitet das European Scientific Advisory Board on Climate Change (ESABCC), einen 2021 gegründeten Expertenrat, und berät die EU-Führungsriege dabei, die Klimaziele der Staatengemeinschaft zu erreichen. Und die sind ambitioniert: Im Rahmen ihres «European Green Deal» hat sich die EU verpflichtet, die Treibhausgasemissionen bis 2050 auf netto null zu drücken. Dafür muss einerseits der Ausstoss massiv reduziert werden –er lag zuletzt bei rund 3,4 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalenten pro Jahr –, andererseits aber auch CO2 in grossem Masstab aus der Luft entfernt werden. Denn klar ist: Weder in der Schwerindustrie noch in der Luft- und Schifffahrt lassen sich die umweltschädlichen Emissionen so einfach mindern.

Im Februar dieses Jahres veröffentlichte das Expertengremium Vorschläge, wie die EU Anreize für den Einsatz der

erwartet ein dichtes Programm mit inspirierenden Vorträgen und Podiumsdiskussionen. In drei parallel veranstalteten Themenstreams unter Beteiligung der Plattformpartner werden am Vormittag aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen der Nachhaltigkeit vertieft behandelt – praxisnah und mit konkreten Fallbeispielen. Die Themenschwerpunkte sind dieses Mal «Kreislaufwirtschaft», «Lieferketten im Spannungsfeld» und «KI & Energiemanagement». Die Konferenzteilnehmenden haben die Wahl.

Kreislaufwirtschaft

In diesem Themenstream geht es um den Status quo und die Perspektiven der Kreislaufwirtschaft in der Schweiz. Behandelt wird ausserdem die grundsätzliche Frage, mit welchen Strategien Ressourcen geschont und die Lebensdauer von Produkten verlängert werden können. Und: Wie profitieren Unternehmen von Modellen, die auf das Teilen, Wiederverwenden und Reparieren setzen? Anhand von zukunftsweisenden Unternehmensbeispielen wird untersucht, wie sich zirkuläres Denken und Wirtschaften in Wettbewerbsvorteile umwandeln lassen.

Lieferketten im Spannungsfeld Wie können Unternehmen nachhaltige Lieferketten erfolgreich gestalten? Welche Rolle spielen EU-Vorgaben und andere Regulatorien für Schweizer Firmen und wer ist die treibende Kraft hinter nachhaltigen Produkten – die Unternehmen, die Kunden oder die Gesetzgeber?Anhand von Praxisbeispielen und in Expertendiskussionen wird in diesem Themenstream aufgezeigt, wie

Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit wirkungsvoll kommunizieren und regulatorische Anforderungen erfolgreich bewältigen können.

KI & Energiemanagement

Künstliche Intelligenz bietet ganz neue Möglichkeiten, Nachhaltigkeit voranzutreiben. Allerdings steigt der Energieverbrauch durch datenintensive KI-Anwendungen erheblich. Wie lässt sich dieser Zielkonflikt auflösen? Wo liegt die richtige Balance zwischen Effizienzsteigerung und Ressourcenverbrauch? In diesem Themenstream werden Chancen, Herausforderungen und Lösungsansätze für eine nachhaltige Nutzung von KI im Energiemanagement beleuchtet und an Best-PracticeBeispielen illustriert.

Fortgesetzt wird das Programm am Nachmittag mit Vorträgen und Diskussionen im Plenum. Beteiligt sind insgesamt rund 40 namhafte Referentinnen und Referenten aus dem In- und Ausland. Ein Vordenker auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit ist der Schweizer Mathis Wackernagel. Der Mitgründer und Präsident des Global Footprint Network hält eine Keynote zum Thema «Planetare Übernutzung: Wo ist die frohe Botschaft?». Im anschliessenden Fire-SideChat spricht der Aufsichtsratsvorsitzende des Siemens-Konzerns, Jim Hagemann Snabe, über «Rethinking Leadership: Führen in Zeiten der Verantwortung». Die Umweltwissenschaftlerin Sandrine Dixson-Declève zeigt in ihrer Keynote auf, warum Krisenbewältigung nicht bei kurzfristigen Massnahmen enden darf. Statt «Band-Aid-Politik» brauche es tiefgreifende Systemveränderungen, die soziale Gerechtigkeit, ökologi-

sche Belastungsgrenzen und wirtschaftliche Resilienz gemeinsam in den Blick nähmen, so die Vorstandsvorsitzende von Earth4All und Ehrenpräsidentin des Club of Rome. Im abschliessenden Vortrag erläutert der ehemalige Präsident von Costa Rica, José María Figueres., warum globale Herausforderungen wie Klimawandel, Ressourcenknappheit und geopolitische Spannungen nur durch internationale Kooperation lösbar sind. Ein weiterer Höhepunkt des SSF ist die erstmalige Verleihung der Auszeichnung «Sustainable Shapers». Sie rückt Persönlichkeiten ins Zentrum, die das Thema Nachhaltigkeit in und aus der Schweiz heraus entscheidend gestalten, prägen und voranbringen.

Nachhaltig handeln

Transformation im Fokus

Unter dem Motto «Driving Change. Creating Impact» wird auch das diesjährige SSF fundierte Denkanstösse vermitteln und konkrete Handlungsmöglichkeiten auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit aufzeigen. Die Konferenz findet am 2. September von 9 bis 17 Uhr in der neuen Festhalle der Bern Expo statt.

Für weitere Informationen zum SSF diesen QR-Code scannen.

verschiedenen Techniken zur CO2-Entnahme schaffen könnte. Edenhofer zufolge würde das nicht nur Innovationen fördern, sondern auch die Position der EU im weltweiten Wettlauf um die Marktführung bei grünen Technologien stärken. Edenhofer ist dabei nicht nur in wissenschaftlichen Beratungsgremien aktiv, er ist auch Direktor und Chefökonom des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und Professor an der TU Berlin. Man habe im klimapolitischen Diskurs bisher vor allem über Emissionsminderungen gesprochen, sagte er vor wenigen Wochen bei einer Rede an der Universität Luzern. Auch die notwendige Anpassung an die unvermeidbaren Auswirkungen steigender Temperaturen – dazu gehören häufiger auftretende Hitzewellen – sei Teil der Debatte. Aber «die dritte Säule der Klimapolitik, die aus meiner Sicht sträflich vernachlässigt wird, das ist die Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre», so Edenhofer.

Temperaturkurve zurückbiegen Es gibt einige Gründe dafür, warum die Forscher europäische Politiker nun verstärkt dazu drängen, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Netto-Null-Emissionen bis 2050? Das sei kein realistisches Szenario mehr für die Welt, sagte Edenhofer in Luzern. Alles deute darauf hin, dass das Pariser Klimaziel, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad Cel-

sius gegenüber der vorindustriellem Zeit zu bremsen, erst einmal nicht erreicht werde. Das Scheitern wäre für viele Ökosysteme und Lebewesen mit grossen Risiken verbunden, warnen Forscher seit Jahren. Mit Glück könne man die «Temperaturkurve wieder zurückbiegen», so Edenhofer. Konkret bedeutet das, den Temperaturanstieg wieder nachträglich zu reduzieren. Das würde aber wohl bis zum Ende des Jahrhunderts dauern und sei nur möglich, wenn der Atmosphäre mehr Kohlendioxid entzogen werde, als Fabriken, Autos oder Schiffe noch ausstossen. Für den Klimaforscher steht fest: «Ohne diese Option werden wir klimapolitisch scheitern». Für Europa steht viel auf dem Spiel. Die Politik hat sich allzu lange darauf verlassen, dass die Wälder und Böden grosse Mengen an Kohlenstoff aufnehmen. In Zukunft, so sehen es neue Klimagesetze vor, sollen Europas Bäume und Böden sogar noch grössere Mengen spei-

chern. Jetzt aber zeigen Daten der europäischen Umweltagentur EEA, dass Wälder seit einigen Jahren weniger Kohlenstoff aufnehmen. Das hat unter anderem damit zu tun, dass der Waldbestand älter wird und mehr Bäume gerodet werden.

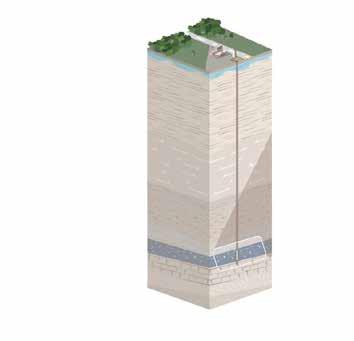

In tiefes Gestein gepresst Hinzu kommt das Problem, dass technische Methoden, um CO2 aus der Luft zu filtern und zu speichern, nur schleppend vorankommen. Die Technologien sind teuer, benötigen grosse Mengen an Energie und bringen weitere Risiken mit sich. Dazu gehört, dass sie teilweise viel Fläche benötigen, die für landwirtschaftliche Zwecke verwendet werden könnte. Zu dieser Gruppe gehören sogenannte DACCS-Technologien, die Kohlenstoff direkt aus der Luft filtern und speichern. Dabei wird das aus der Umwelt «eingefangene» Kohlendioxid erst verflüssigt und dann mit hohem Druck

in tiefe Gesteinsschichten gepresst – was in der Öffentlichkeit und bei Umweltorganisationen allerdings auf Widerstand stossen könnte. Ein anderes Verfahren beruht auf dem Einsatz von Bioenergieanlagen, die das beim Verbrennen von pflanzlichem Material frei werdende CO2 sofort abscheiden und speichern. Der Beitrag solcher Techniken ist jedoch noch sehr winzig. Mit keinem von ihnen lässt sich derzeit die gewaltige Menge an CO2 entnehmen, die nötig wäre, um das Klimaproblem ansatzweise in den Griff zu bekommen. Zudem stellt sich die Frage, wie lange die verschiedenen Techniken überhaupt CO2 speichern können. Für Edenhofer ist angesichts der vielen Unsicherheiten klar: «Entscheidend ist, es geht um ein breites Portfolio von Optionen, die auch regional sehr unterschiedlich verteilt sind». Europa müsse anfangen, ernsthaft in die Techniken zu investieren. «Die Kernfrage ist nur, wer soll das alles finanzieren?»

Best Practice Die Uhrenmarke Breitling sorgt mit einer konsequenten Nachhaltigkeitsstrategie für Aufsehen – weit über die Luxusbranche hinaus. Aurelia Figueroa, Chief Sustainability Officer bei dem Schweizer Unternehmen, erläutert im Interview die wichtigsten Veränderungen.

Die traditionsreiche Schweizer Uhrenmarke Breitling zählt heute zu den nachhaltigsten Unternehmen der Luxusbranche. Kürzlich wurde es unter anderem von EcoVadis mit einer Platinmedaille ausgezeichnet – eine Auszeichnung, die nur den besten ein Prozent aller weltweit bewerteten Unternehmen für ihre umfassende Nachhaltigkeitsleistung vergeben wird.

Noch in diesem Jahr wird Breitling als erster grosser Uhrenhersteller vollständig auf Diamanten umsteigen, die im Labor erzeugt werden und nicht mehr aus Minen stammen. Begonnen hatte diese Umstellung bereits in den Jahren zuvor, als Breitling – neben vielen anderen Initiativen – 2022 ihre erste «rückverfolgbare» Uhr, die Super Chronomat Origins, lancierte. Breitling setzte auf die Beschaffung von Gold aus kleinen, handwerklich betriebenen Minen sowie auf rückverfolgbare, aus dem Labor gewonnene Diamanten.

An der Spitze vieler dieser Veränderungen steht Aurelia Figueroa, Chief Sustainability Officer bei Breitling. Die Amerikanerin hat sich zum Ziel gesetzt, den Nachhaltigkeitsgedanken noch stärker in der Luxusindustrie zu verankern, neue Standards einzuführen und so eine breitere Wertschöpfung zu ermöglichen.

Frau Figueroa, Breitling hat sich vorgenommen, in der Uhrenbranche neue Standards auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit zu setzen. Worum geht es Ihnen konkret?

Aurelia Figueroa: Wir setzen alles daran, um innerhalb unseres Einflussbereichs die soziale und ökologische Auswirkung unserer Geschäftstätigkeit zu optimieren. Unser Engagement stützt sich auf drei Säulen: Gesellschaft, Natur und Governance. Ein wichtiger Teil besteht darin, dass wir die Art und Weise, wie wir unser Gold und unsere Diamanten beziehen, in den vergangenen Jahren ganz neu aufgesetzt haben. Das Ergebnis sind Uhren mit dem Origins-Label von Breitling hergestellt mit «besserem Gold» und «besseren Diamanten».

Woher stammen diese besseren Rohstoffe? Das Gold für unsere Produkte beziehen wir nur noch von handwerklichem Bergbau und vom Kleinbergbau, die die strengen Kriterien der Swiss Better Gold Association (SBGA) erfüllen. Die SBGA etabliert rückverfolgbare Lieferketten zwischen den Ursprungsminen und dem Schweizer Markt und verlangt von ihren Mitgliedern die Einhaltung hoher sozialer und ökologischer Standards. Seit März 2025 kann Breitling die Hälfte des erworbenen Goldes bis zu den Herkunftsminen zurückverfolgen. Für jedes Gramm, das Breitling erwirbt, leistet das Unternehmen über den Better-Gold-Fund einen Beitrag –aktuell 1.35 US-Dollar pro Gramm – zur

direkten Unterstützung der Bevölkerung in den Gebieten, aus denen wir unsere Rohstoffe beziehen. Die Menschen dort profitieren, unter anderem, von unseren Investitionen in die Infrastruktur, in die Ausbildung, den Schutz der Artenvielfalt und in Massnahmen zur Sanierung eines stillgelegten Bergwerks.

Recyceltes Gold kommt für Sie nicht in Frage?

Das ist für uns keine Option, weil wir die Bedingungen, unter denen es gewonnen wurde, nicht kennen. Recyceltes Gold ist ein wichtiger Bestandteil der Goldbeschaffung insgesamt, aber es ist keine Grundlage, auf der man soziale und ökologische Auswirkungen nachweisen kann. Wenn wir hingegen beim frisch geförderten Gold ansetzen, können wir den Übergang zu einer nachhaltigeren Industrie aktiv unterstützen.

Der Begriff «Recycled Gold» ist insofern irreführend, da das Gold lediglich wiederverwendet wird. Die Wiederverwendung hat zwar einen positiven Umweltnutzen, aber es besteht zum Beispiel das Risiko, dass das als recycelt deklarierte Gold, dessen ursprüngliche Herkunft nicht nachweisbar ist, zur Finanzierung von Konflikten oder illegalen Praktiken beigetragen hat.

Und woher beziehen Sie die Diamanten für Ihre Luxusuhren?

Wir sind das erste Unternehmen in der Uhrenbranche, das vollständig auf Diamanten umsteigt, die im Labor erzeugt werden – aktuell von drei Produzenten in Indien: Fenix Diamonds, ABD Diamonds und ALTR Diamonds. Für den Luxussektor ist das eine echte Neuerung.

«Transparenz ist der Schlüssel zu unseren Nachhaltigkeitsbemühungen.»

Die im Labor hergestellten Edelsteine sind komplett identisch mit abgebauten Diamanten. Durch unsere Kenntnis des genauen Ursprungs können wir jedoch sichergehen, dass jegliche Verbindung mit Konflikten, Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung ausgeschlossen ist. Noch dazu leistet Breitling für jedes erworbene Karat einen Beitrag zu einem Sozialfonds, der in der Diamantenproduktion tätige Gemeinschaften unterstützt. Dieser Sozialfonds fördert Bildungsprogramme für Führungskräfte im indischen Bundesstaat Gujarat, die sich im Wesentlichen für die frühkindliche Bildung, die Stärkung der Rolle der Frau und den Umweltschutz einsetzen. Unsere Bemühungen erlauben uns, einen kleinen Beitrag zur Unterstützung ihrer Arbeit auf lokaler Ebene zu leis-

ten – und gleichzeitig den Systemwandel in den Gemeinschaften voranzubringen, mit denen wir für die Beschaffung unserer Labordiamanten zusammenarbeiten.

Wie werden die Labordiamanten hergestellt?

Indem Diamantscheiben mit Gas und extremer Hitze behandelt werden, sodass der Kohlenstoff kristallisiert und Diamanten unter kontrollierten Bedingungen entstehen. Dieser kontrollierte Prozess gewährleistet ein Material von sehr hoher Qualität, das im Anschluss mit denselben traditionellen Methoden des Schneidens und Polierens verarbeitet wird, die auch für abgebaute Diamanten angewandt werden. Das kostet allerdings viel Energie. Der Energieverbrauch bei der Herstellung ist ein Faktor sowohl bei Labordiamanten als auch bei Diamanten, die aus Minen stammen. Aber mit unserer Lieferkette erreichen wir eine vollständige Rückverfolgbarkeit, die in der Uhrenindustrie, die kleine, sogenannte MeléeDiamanten verwendet, selten gegeben ist. Wir haben eine Lieferkette eingerichtet, bei der wir nicht nur die Rückverfolgbarkeit gewährleisten, sondern auch darauf achten, dass die Lieferanten bereits erneuerbare Energien nutzen oder zumindest klimaneutral sind und einen Plan für den Übergang zur Produktion mit erneuerbaren Energien haben. Ein Teil dieses Übergangs zu erneuerbaren Energien wurde von uns sogar mitfinanziert.

Wie stellen Sie fest, dass Ihre Lieferanten wirklich nachhaltig unterwegs sind?

Zur Verifizierung unserer Lieferketten arbeiten wir direkt mit unseren Lieferanten sowie mit bestimmten Zertifizierungsorganisationen zusammen. Wir überprüfen unabhängige Bewertungen, die unter anderem von EcoVadis durchgeführt werden. Stand heute sind mehr als 70 Prozent unserer direkten Lieferanten bewertet. Wir arbeiten auch mit Auditoren zusammen, die Zertifizierungsprozesse entwickelt haben, die auf bestimmte Lieferketten zugeschnitten sind. Zudem treffen wir auch unser eigenes Urteil vor Ort. Einmal im Jahr besuche ich zusammen mit Breitling-Kollegen Mitglieder der Goldlieferketten in Lateinamerika. Wir treffen dort auch die Bergleute persönlich an ihren Arbeitsplätzen. Um den breiteren Kontext zu verstehen, habe ich sogar illegale Bergbaubetriebe aufgesucht. Mit diesen Betrieben arbeiten wir nicht zusammen, aber diese Erfahrung und Einblicke haben mir viel Hintergrundwissen über die Branche vermittelt. Und sie haben uns darin bestärkt, dass wir uns für einen positiven Wandel im gesamten System einsetzen, der sich ebenso auf die Communitys vor Ort und die Natur auswirkt. Welche Klimaziele haben Sie sich für Breitling gesetzt? Wir verfolgen eine umfassende NettoNull-Strategie zur Bekämpfung des Klimawandels. Der Fahrplan zur Reduktion des Kohlenstoffausstosses ist von der Science Based Target initiative (SBTi) validiert und auf den Corporate NetZero Standard ausgerichtet. Gemeinsam mit unseren globalen Stakeholdern haben wir einen klaren und zeitlich definierten Plan entwickelt, um bis 2032 und 2050 absolute Emissionsreduktionen im Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Wir gehören auch zu den ersten Anwendern weltweit, die einen Nachhaltigkeitsbericht basierend auf den Leitlinien der Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) veröffentlicht haben. In unserem jährlichen Report, der auf breitling.com einsehbar ist, berichten wir im Detail über alle unsere Bemühungen. Interview: Elmar zur Bonsen

Nachhaltig handeln

Worauf Firmen achten sollten

Empfehlungen von Aurelia Figueroa für Unternehmen, die konsequent auf Nachhaltigkeit setzen: Beziehen Sie von Anfang an eine repräsentative Gruppe von Interessensvertretern (Stakeholdern) aus Ihren globalen Communitys ein, um gemeinsam Ihre Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln.

Legen Sie zu Beginn eine fundierte Ausgangsbasis fest, um Fortschritte im weiteren Verlauf messbar und nachvollziehbar zu machen.

Definieren Sie Ihre Schwerpunktthemen klar und fundiert im Rahmen einer hochwertigen Doppelten Wesentlichkeitsanalyse –idealerweise orientiert an den Vorgaben der European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Entwickeln Sie gemeinsam mit Ihren wichtigsten Stakeholdern ein klares Verständnis der Werte, die Ihrer Arbeit zugrunde liegen und Ihren weiteren Weg leiten sollen.

Kommunizieren Sie Ihren aktuellen Stand sowie Ihre Massnahmen transparent, um Vertrauen zu schaffen, Verantwortung zu übernehmen und Ihre Transparenz als Treiber für Fortschritt zu nutzen.

ROBERTO STEFANO

Stellen Sie sich vor, Sie kochen eine Lasagne. Schicht für Schicht fügen Sie die Zutaten hinzu: Hackfleisch, Käse, Pasta –ein Fest für den Gaumen. Doch schon bevor der erste Bissen genommen ist, hat dieses Gericht in der Lieferkette einen beachtlichen CO2-Fussabdruck hinterlassen. Was wäre aber, wenn Sie die Rezeptur ändern könnten – nicht geschmacklich, sondern klimatisch? Weniger Rindfleisch, dafür mehr Pilze –kaum ein Unterschied auf der Zunge, aber ein grosser bei den Emissionen. Ob Lasagne, Elektronik oder Maschinen: Der Blick auf die Lieferkette bietet den Unternehmen ein riesiges Einsparpotenzial. Schliesslich fallen hier bis zu 90 Prozent der Emissionen an. Eine detaillierte CO2-Analyse unter Einsatz von Daten und smarten Softwarelösungen hilft den Firmen, ihre Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig Effizienzgewinne sowie Wettbewerbsvorteile gegenüber Mitbewerbern zu erzielen –ohne das Endprodukt zu verfälschen.

Vorteile im Wettbewerb

Dies gilt für sämtliche Firmen, stellt aber insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) vor die Herausforderung, ihre Einsparungen konkret zu beziffern. Mehr und mehr müssen die Betriebe heute Emissionsvorgaben erfüllen, wollen sie am Markt als Zulieferfirmen von anderen Unternehmen in Erscheinung treten. Gefragt sind dann –vielfach von den Grosskunden, die ihre eigene Supply-Chain optimieren wollen –entsprechende Dokumente und Belege, welche die Reduktionsbemühungen der Zulieferer festhalten. In vielen Fällen sind solche Unterlagen sogar eine Voraussetzung, um überhaupt für die Selektion als Lieferanten zugelassen zu werden. «Sind die Firmen Zulieferer für andere Hersteller, ist die Reduktion der Emissionen ein entscheidendes Argument, um weiterhin oder neu als Lieferant berücksichtigt zu werden», erklärt Res Witschi, Delegierter für nachhaltige Digitalisierung bei Swisscom. Gleichwohl konzentrieren sich viele Unternehmen nach wie vor hauptsächlich auf ihren eigenen Betrieb: Sollen Emissionen gesenkt werden, versuchen sie es über Anpassungen im eigenen Fahrzeugpark, über den Ausstieg aus fossilen Energiequellen oder über den Bezug von Strom aus erneuerbaren Energiequellen. «Ein Blick auf die sogenannten Scope-1- und Scope-2-Emissionen, sprich jenen Ausstoss, der direkt in einem Unternehmen anfällt oder die von einem Betrieb verwendete Energien betrifft, macht natürlich Sinn und sollte in einem ersten Schritt auch priorisiert werden», sagt Witschi. Eine detaillierte Auseinandersetzung mit der Lieferkette kommt in der Folge aber oft zu kurz – obwohl die indirekten Emissionen im Normalfall ein viel höheres Reduktionspotenzial aufweisen. «Die eigenen Emissionen bilden einen guten Startpunkt. Wer aber die wirklich grossen Fortschritte erzielen will, muss sich mit der Liefer- und Wertschöpfungskette auseinandersetzen», ergänzt er.

Komplexe Überwachung

Klima Um das Netto-Null-Ziel bis 2050 zu erreichen, muss der CO2 -Ausstoss weltweit drastisch sinken. Besonders kleine und mittlere Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ihre Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungsketten zu identifizieren und zu verringern. Daten und smarte Softwarelösungen sind der Schlüssel: Sie decken Einsparpotenziale auf.

werden, um die Auswirkungen auf den CO2-Ausstoss zu simulieren.

Dass die Steuerung der Wertschöpfungskette dennoch weniger Beachtung erfährt, liegt unter anderem an der Komplexität der Aufgabe. Ohne geeignete technologische Unterstützung ist es nicht nur für KMU ein schwieriges Unterfangen, an diesem Hebel anzusetzen und entsprechende Massnahmen zu verwirklichen. Mit weitreichenden Folgen: Viele Initiativen stützen sich unter diesen Umständen eher auf Intuition, als dass tatsächlich gemessene Werte eine solide Basis für Entscheidungen bilden. Die Berechnung der CO2-Intensität einer Produktion erfolgt dann anhand der getätigten Ausgaben in Franken (sogenanntes Spend-based-Prinzip), ohne dass genauer eruiert wurde, wo die Hebel für die Dekarbonisierung der Rohmaterialien genau liegen. Eine solche Berechnungsmethode ist entsprechend ungenau und fehleranfällig. Dabei wären belastbare Zahlen umso nötiger. «Es ist wichtig, dass sich KMU, insbesondere als Zulieferfirmen von Grossunternehmen, auf verlässliche Angaben stützen können», ergänzt Witschi. Ein softwarebasiertes Datenmanagement gewinnt dadurch mehr und mehr an Bedeutung. Schliesslich lassen sich damit auch die indirekten, sogenannten Scope-3-Emissionen in der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette eines

«Es ist wichtig, dass sich KMU auf verlässliche Angaben stützen können.»

Res Witschi, Swisscom

Unternehmens erfassen, bewerten und steuern. Bei dieser Aufgabe kann heute künstliche Intelligenz bereits zusätzliche Unterstützung bieten. Sie hilft unter anderem bei der Bewirtschaftung der Daten oder bei der Erstellung von Rapporten. Besonders für KMU eröffnen sich dadurch interessante Möglichkeiten.

Digitaler Zwilling

Ein konkretes Beispiel aus der Lebensmittelindustrie liefert ein englischer Hersteller, der jährlich eine Million Lasagne für einen grossen Retailkunden produziert. Durch den Einsatz eines digitalen Lasagne-Zwillings, der mithilfe von Product-Life-Management (PLM)-Daten erstellt wurde, gelang es dem Unternehmen, den CO2-Fussabdruck der Speise nachhaltig zu verbessern – ohne auf die Bolognese zu verzichten. Der digi-