Andrea Martel Die Uhrenmesse Watches and Wonders, die vor zwei Wochen in Genf zu Ende ging, dürfte vielen Beteiligten lange in Erinnerung bleiben – aber nicht primär wegen der präsentierten Neuheiten Die meisten Modelle bewegten sich im Rahmen des Erwartbaren: neue Farben, Neuauflagen bewährter Designs vereinzelt technische Akzente Überraschungen waren selten.

Den nachhaltigsten Eindruck hinterliess etwas anderes: Am zweiten Messetag wurde abends bekannt, dass USPräsident Donald Trump die Einführung von Strafzöllen auf Importgüter aus aller Welt plant. Für Swiss-madeUhren hätte dies einen Zusatzzoll von 31 Prozent bedeutet. Bislang lagen die Einfuhrzölle in die USA je nach Uhrentyp zwischen drei und zehn Prozent. Die Ankündigung sorgte umgehend für Unruhe Mehrere Hersteller veranlassten kurzfristige Auslieferungen in die USA, um die bisherigen Konditionen noch zu nutzen. Gleichzeitig stellte sich die Frage, wie die Branche mit der Situation umgehen soll:Wer übernimmt die zusätzlichen Kosten? Der Herstel-

ler? Der Importeur? Der Juwelier? Oder doch die Kundschaft – oder alle gemeinsam?

Die Strafzölle traten am 9. April tatsächlich für kurze Zeit in Kraft, wurden aber noch am selben Tag ausgesetzt und auf vorläufig zehn Prozent gesenkt Wie es weitergeht, ist offen. Im besten Fall bleibt es bei einem Warnsignal und die Uhrenhersteller kommen glimpflich davon – etwa, weil die Schweiz in Verhandlungen eine vollständige Rücknahme erreicht

Im schlechteren Fall wird der Aufschlag doch noch durchgesetzt. Das träfe die Schweizer Uhrenindustrie zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. In China und Hongkong zwei ihrer wichtigsten Märkte, ist die Nachfrage stark eingebrochen Die USA, seit 2021 grösster Absatzmarkt, gelten derzeit als wichtigste Stütze Bräche auch dieser Markt weg, hätte das gravierende Folgen. Die Frage ist, ob der Schaden nicht sogar bereits angerichtet ist – mit oder ohne hohe Zölle Trumps unberechenbare Wirtschaftspolitik verunsichert Unternehmen und Konsumenten. Bereits im Februar lagen die Uhrenexporte

in die USA deutlich unter dem Vorjahreswert, und dies zum ersten Mal seit langem.

Trotz dieser Herausforderungen besteht kein Grund zur Dramatisierung Ja, viele Uhrenmarken leiden, und noch mehr die Zulieferer (vgl Seite 15 dieser Beilage) Die eine oder andere Firma könnte auch eingehen. Aber die Uhrenbranche ist krisenerprobt. Das zeigt ein Blick in die Geschichte (Seite 16/17): Vom Schock von Philadelphia 1870 über die Quarzkrise der 1970er und 1980er Jahre bis zur Corona-Pandemie 2020 hat die Schweizer Uhrenindustrie immer wieder Rückschläge bewältigt Und ist nicht selten gestärkt daraus hervorgegangen.

Für die Einordnung der aktuellen Lage ist entscheidend: Die Nachfrage sinkt nicht, weil sich niemand mehr für Uhren interessiert, sondern aus wirtschaftlichen Gründen In Zeiten geopolitischer Spannungen, hoher Inflation und steigender Lebenshaltungskosten verschieben viele Menschen grössere Anschaffungen. In China etwa hat die Immobilienkrise die Ersparnisse breiter Bevölkerungsschichten zunichte-

gemacht. Betroffen von der Konsumzurückhaltung sind vor allem Produkte, die nicht zum täglichen Bedarf gehören Eine mechanische Uhr ist heute kein Gebrauchsgut mehr – die Uhrzeit zeigt auch das Handy.

Doch auch die Branche selbst muss sich kritische Fragen gefallen lassen In den Boomjahren 2021 bis 2023 haben viele Hersteller die Preise deutlich angehoben – ohne der Kundschaft erkennbar mehr zu bieten, wie wir ebenfalls in dieser Beilage beleuchten (Seite 14). In manchen Fällen wurde sogar die Qualität reduziert, während die Preisschilder stiegen Das ist riskant: Wer langfristige Kundenbeziehungen aufbaut, darf kurzfristige Margen nicht über alles stellen. Trotzdem ist das Interesse an mechanischen Zeitmessern ungebrochen. Gerade junge Menschen entdecken klassische Uhren neu – als modisches Statement, als Investition, als Sammlerstück oder aus technischer Neugier Dieser Trend war an den Publikumstagen der Genfer Uhrenmesse unübersehbar Von den 23000 zahlenden Besucherinnen und Besuchern, die zwischen 40

und 70 Franken für den Eintritt ausgaben, war laut den Veranstaltern rund ein Viertel unter 25 Jahre alt. Die NZZ sprach mit einem Dutzend junger Gäste aus der Schweiz, Deutschland, Frankreich, England, den Niederlanden und sogar Australien. Sie wollten die Uhren ihrer Träume aus nächster Nähe sehen, mehr über die Technik und die Uhrmacherei lernen und sich an Führungen und Workshops mit Gleichgesinnten austauschen. Viele von ihnen gaben an, sich irgendwann ein solches Modell, wenn nicht gar mehrere, auch selbst leisten zu wollen.

Einer, den die Leidenschaft für Uhren auch schon in jungen Jahren gepackt hat, ist Gisbert Brunner Der heute 77-Jährige zählt zu den profiliertesten Kennern der Branche und hat zahlreiche Sachbücher über Armbanduhren verfasst. An seine erste «richtige» Uhr, eine TAG Heuer Carrera, erinnert sich Brunner noch genau. Sie machte ihn am Gymnasium zum Helden des Pausenplatzes. Mit einem Gespräch mit dem langjährigen Chronisten der Uhrmacherkunst eröffnen wir diese Schwerpunkt-Beilage zum Thema Uhren & Schmuck

Uhren & Schmuck ist ein Schwerpunkt des Unternehmens NZZ. Beilagen werden nicht von der Redaktion produziert, sondern bei NZZone von unserem Dienstleister für journalistisches Storytelling: NZZ Content Creation.

Hinweis: Nicht gekennzeichnete Inhalte sind publizistisch unabhängig entstanden; bei Gastbeiträgen handelt es sich um kommerziell erworbene Inhalte. Konzept: Andrea Martel (Redaktorin, «Neue Zürcher Zeitung»).

Realisation: Christina Hubbeling Layout: Sara Sparascio. Verkauf: Gabriela Holenstein. Kontakt: NZZone, c/o Neue Zürcher Zeitung AG Falkenstrasse 11, CH-8021 Zürich, +41 44 258 16 98, sales@nzzone.ch, nzzone.ch. IMPRESSUM Shop Zeitlose Eleganz trifft Exklusivität

shop@nzz.ch

+41 44 258 13 83

- limitierte NZZEdition mit Gravur.

Die Artelier S ist eine elegante Uhr mit einem raffinierten schwarzen Zifferblatt untergebracht in einem 38-mm-Gehäuse Sie verkörpert die Oris-Philosophie eines zurückhaltenden Designs und ist mit dem Automatikwerk Kaliber 733 ausgestattet: die zeitlose Artelier von ihrer besten Seite. Zum ersten Mal jedoch hat die Uhr eine metallische Unterseite mit NZZ-Logo und Nummerierung.

Mehrteiliges Edelstahlgehäuse Ø 38mm, Saphirglas mit schwarzem Ziffernblatt, beidseitig gewölbt, Innenseite entspiegelt, metallische Unterseite mit NZZ-Logo und Nummerierung, Lederarmband, limitiert auf 20 Stück, nummeriert, Oris SA Preis: CHF 2100.–*/CHF 2400.–

*Sonderpreise für Abonnentinnen und Abonnenten

Nurnoch wenige Exemplare!

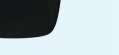

Gisbert Brunner ist weltweit einer der führenden Uhrenexperten und seit über 60 Jahren Sammler. Ein Gespräch über Leidenschaft, spektakuläre Funde –und über den Zeitmesser, den er bei seiner eigenen Beerdigung tragen will.

Seine erste Uhr enttäuschte ihn, seine zweite machte ihn zum Helden des Pausenplatzes und die sechste weckte seine Sammellust. Dann wurde er uhrensüchtig und bald auch hoch verschuldet. Bis er ein frühes Schnäppchen verkaufte – zum Preis eines Einfamilienhauses Gisbert Brunner gilt heute als Uhrenpapst: Wir haben den versierten Sammler und Autor von unzähligen Fachbüchern in seinem Zuhause in München besucht.

Herr Brunner, wie hat Ihre Leidenschaft für Uhren begonnen?

Schon als Schüler träumte ich von einem Chronographen. Der erste, den ich kaufte, da war ich 15 Jahre alt, kostete rund 70 Mark – und war eine Enttäuschung:Wenn man die Stoppfunktion betätigte blieb die Zeitanzeige stehen. Also wollte ich etwas wirklich Gutes und sparte auf eine Heuer Carrera, die ich mir dann auch kaufte Für 311 Mark.

Etwas viel Geld für einen Schüler Ich trug jeden Freitag Zeitungen aus, ein Regionalblatt, 800 Exemplare Dafür erhielt ich jeweils zehn Mark. An Weihnachten ging ich dann von Haustür zu Haustür, klingelte überall, überreichte die Zeitung und wünschte den Leuten frohe Weihnachten. Manchmal erhielt ich 50 Pfennige, manchmal auch fünf Mark. So hatte ich am Ende 500 Mark zusammen. Aber wegen der Uhr gab es Streit mit meinem Vater, der als Diplom-Ingenieur monatlich etwas über 600 Mark verdiente. Er fand meinen Kauf übertrieben und war wütend. Doch auf dem Schulhof war ich der Held Alle wollten die Uhr mal tragen und ausprobieren.

Und es blieb nicht bei dieser Uhr. 1965, also ein Jahr später träumte ich von einer Armbanduhr mit Wecker und kaufte mir eine Jaeger-LeCoultre Me-

movox. Die bimmelte so richtig schön. Ich ärgerte damit auch die Lehrer, wenn ich die Uhr im Unterricht läuten liess. Niemand kam auf die Idee dass das Bimmeln von einer Armbanduhr stammen könnte

Es dauerte nicht lange, und Brunner träumte von einem dritten Stück. Diesmal wollte er einen Chronometer, also eine als besonders genau zertifizierte Uhr Es wurde eine Omega Constellation mit dem rotvergoldeten Kaliber 560. 1967, als Brunner zu studieren begann, fiel ihm auf einem Trödelmarkt in München die Auslage eines Händlers mit drei Uhren auf: Es waren eine Rolex Prince im charakteristischen viereckigen Silbergehäuse, eine Gigandet Wakmann mit dem Kaliber Valjoux 72 sowie eine Omega Genève mit Handaufzug Er kaufte sie alle für 600 Mark. Von da an ging es richtig los.

War dies der Moment, in dem Sie das Uhrenfieber so richtig gepackt hat?

Wenn man sechs Uhren hat, beginnt man langsam, süchtig zu werden Ich habe mich verstärkt mit dem Thema Uhren beschäftigt und auch immer wieder bei Händlern nachgefragt, ob sie etwas haben

Waren Sie auf ein bestimmtes Sammelthema aus?

Ich habe aus dem Bauch heraus gesammelt. Mechanische Armbanduhren. Und Pendeluhren Die haben mich ebenfalls fasziniert

Und so kam es bald zur Uhr, die später in Ihrem Leben eine grosse Rolle spielen sollte

Das war 1973. Ich war mit dem Studium fertig und hatte mein erstes grösseres Geld verdient. In München, in der Maximilianstrasse lag beim Juwelier ein Patek-Philippe-Schleppzeiger-Chro-

nograph. Ich hatte ihn schon lange im Auge; er lag seit fünf Jahren in der Auslage – unberührt. Ich ging ins Geschäft und fragte ob man über den Preis reden könne Am Ende einigten wir uns auf 10560 Mark, angeschrieben war die Uhr für 14 000. Das war eine Stange Geld damals Zum Vergleich: Ein VW Käfer kostete um die 4500 Mark. Aber ein Schleppzeiger-Chronograph ist die höchste Schule unter den Chronographen – da geht nichts darüber

Haben Sie damals geahnt, dass irgendwann der Preis solcher Uhren stark steigen würde?

Nein Ich habe alle meine Uhren gekauft, weil ich Freude daran hatte Und ich ging davon aus, dass das Geld, das ich dafür ausgab, weg sei. Ich habe ausgegeben, was ich verdient habe und was mir die Bank geliehen hat. Und ich kann sagen, dass ich auf Teufel komm raus Uhren gekauft habe

Es waren die 1970er Jahre, die beste Zeit zum Sammeln. Die Quarzuhr trat ihren Siegeszug an, für die mechanische Uhr schien das letzte Stündchen geschlagen zu haben. Die Händler waren froh, wenn sie ihre mechanischen Zeitmesser loswurden, und an den Flohmärkten gab es Schnäppchen ohne Ende 1979 zum Beispiel, als Brunner in der Früh durch den Münchner Flohmarkt bummelte Bei einer Frau lagen 500 Uhren in einer Kiste, fast alle rechteckig, eine schöner als die andere alle verpackt in Ölpapier – IWC Movado, Longines etc. 10 Mark wollte die Frau pro Stück dafür, denn keine funktionierte. Das Öl in den Werken war verharzt. Die Uhren hatte sie von einem Händler namens Huber für ihren Kindergarten erhalten, damit die Kinder damit spielen könnten. Brunner kaufte die ganze Kiste. Und dann kam der Tag, an dem es kein Halten mehr gab.

Es war 1978, ich weilte beruflich in Augsburg. Beim Rathausplatz gab es einen Uhrenladen, Kirschfink hiess er, seit 20 Jahren geschlossen. Aber an jenem Tag hing ein grosses rotes Banner am Schaufenster: «Heute Wiedereröffnung – Sonderpreise.» Ich trat ein – und konnte meinen Augen nicht trauen.

Warum?

Der hatte alles ab 1945/46 – IWC, Vacheron Constantin, Ebel, Tudor, Omega, alles, was das Herz begehrt. Die alten Preise hingen dran, und der neue Besitzer gab noch 30 Prozent Rabatt darauf – er wollte den alten Plunder, wie er meinte, loshaben. Es gab die IWCKaliber 89 für 70 Mark, die Ingenieur für 200, abzüglich Rabatt. Am Abend legte ich daheim 35 gekaufte Uhren aufs Bett und genoss ihren Anblick. Da kam meine Freundin und spätere Frau nach Hause.

und war entsetzt?

Sie sagte: Du spinnst. Aber ich antwortete: Das musste sein. Das war ein Wahnsinnsschnäppchen.

Dennoch, es ging um viel Geld. Hatten Sie das einfach so auf der Seite? Nein, ich hatte Schulden. Mir stand das Wasser am Hals Jede Woche rief mich die Bank an und wollte wissen, wann ich endlich damit beginnen wolle, Schulden zurückzuzahlen Ich habe auch von meinen Freunden Geld geliehen, ich habe alles Geld organisiert, das ich zusammenkratzen konnte Ich musste Zinsen bezahlen, manchmal acht Prozent Es war ein Irrsinn. Jeder hat mich für komplett verrückt erklärt Und ich habe nie etwas verkauft Die Uhren waren meine Babys, die sind mir ans Herz gewachsen. Sie waren süchtig?

Total. Ich konnte nicht an einer guten Uhr vorbeigehen. Ich habe auch mal Checks ausgeschrieben, obwohl die eigentlich gar nicht richtig gedeckt waren. Aber irgendwie wurden sie dann doch immer eingelöst.

Einen VW Käfer Cabriolet besass Gisbert Brunner genau einen Tag lang Dann wurde ihm eine Uhr angeboten – das Auto dafür verkauft Und auf die Immobile seiner Frau nahm er eine Hypothek auf, das verschaffte ihm wieder Liquidität Und mithin neue Uhren: 800 Stück waren es schliesslich.

Irgendwann begannen Sie, Uhren doch auch zu verkaufen.War die Not zu gross? Es ging um ein Haus, das ich Ende der 1980er Jahre kaufen wollte «Mit welchem Geld willst du das denn bezahlen» fragte mich meine Frau. «Keine Sorge» sagte ich Und verkaufte meine Patek Philippe mit Schleppzeiger, die ich 1973 für 10 560 Mark erworben hatte, für 430000 Mark Da sagte meine Frau: «Von jetzt an kannst du jede Uhr kaufen, die du willst.»

Es war ein Paradigmenwechsel. Und er markierte den Beginn einer neuen Ära in der Welt der Uhren Auch die 500 HuberUhren vom Flohmarkt wurden Brunner in den 1990er Jahren plötzlich buchstäblich aus der Hand gerissen – er verkaufte sie mit beachtlichem Gewinn. Schlagartig wurde dem leidenschaftlichen Sammler eines klar: Seine Uhren hatten einen Wert. Und dieser stieg rasant. Ein Beispiel: Als Patek Philippe 1986 den Chronographen mit ewigem Kalender, Referenz 3970, vorstellte, war die Nachfrage verhalten. Man konnte das Modell problemlos mit 30 Prozent Rabatt erwerben. Doch nur drei Jahre später, nach dem 150-Jahre-Jubiläum der Marke 1989, explodierten die Preise, und die mechanische Armbanduhr als solche erwies sich generell als gesuchtes Investitionsobjekt Gisbert Brunner sammelte und etablierte sich parallel dazu als Autor. 1981 erschien sein erster Artikel in der vom legendären Uhrenpublizisten Christian Pfeiffer-Belli herausgegebenen Zeitschrift «Alte Uhren» Thema waren die Huber-Armbanduhren. Literatur über dieses Thema gab es damals nur sehr wenig, Daher geriet auch sein 1983 publizierter 400-Seiten-Wälzer «Armbanduhren», den er mit den Co-Autoren Helmut Kahler und Richard Mühe verfasste, zum internationalen, in mehrere Sprachen übersetzten Standardwerk. Viele Uhrenfans stellten es als ihr erstes Fachbuch ins Regal. Es folgten zahlreiche Artikel in Zeitschriften, Tageszeitungen und jährlich kurz vor der Messe Baselworld auch mehrseitig in der NZZ Oftmals zusammen mit seinem Kollegen Pfeiffer-Belli entstanden diverse Bücher, teilweise im Auftrag von Uhrenmarken, die ihr historisches Erbe aufarbeiten wollten Nicht immer war die Arbeit ungefährlich: Während der Recherche für ihr Audemars-Piguet-Buch – für das sie weltweit Sammler besuchten und nach wichtigen Modellen suchten – gerieten Brunner und Pfeiffer-Belli in Mumbai in einen Hinterhalt. Ein vermeintlicher Anbieter von Uhren hatte sie in einen Friedhof gelockt, wo sie plötzlich von zwielichtigen Gestalten mit gezückten Messern umringt wurden In einem dramatischen Sprint retteten sich die beiden in ein nahestehendes Tuk-Tuk –die brenzlige Szene fand ihren Weg in ein japanisches Manga-Comic In der japanischen Uhren-Community ist der deutsche Uhrenpapst eine prominente

Grösse

Seine publizistische Arbeit setzt Brunner bis heute fort. Seit er 2011 seine eigentliche berufliche Tätigkeit durch Pensionierung beendete, hat er dafür auch erstmals wirklich Zeit. Mehr als 25 Bücher hat er mittlerweile veröffentlicht, darunter den über 180000 Mal verkauften Bestseller Watch Book Rolex.Auch online in seinem Uhrenkosmos und auf Instagram ist der 77-Jährige sehr aktiv Keine Uhrennews, die man nicht bei Brunner findet

Sie schreiben bis heute regelmässig über Uhren. Sammeln Sie auch noch?

Das Feuer brennt noch, aber ich bin zurückhaltender geworden. Ich habe keine Lust, irrsinnige Summen für Uhren auszugeben, die ich seinerzeit für kleines Geld kaufen konnte Und ich habe begonnen, auch neue Uhren zu kaufen. Meine Sammlung besteht heute zur Hälfte aus Vintage-Uhren, zur Hälfte aus neuen. Welche neuen Uhren stehen bei Ihnen denn hoch im Kurs?

Natürlich Rolex – eine Marke, die ich schon seit Jahrzehnten liebe Daneben

Patek Philippe Audemars Piguet Lange & Söhne und ausgewählte Stücke anderer Hersteller.

Keine unbekannteren Marken? Doch, natürlich, es kann beispielsweise auch mal eine französische Péquignet sein Oder sonst eine Uhr mit einem aussergewöhnlichen Manufaktur-Kaliber. Aber nochmals: Ich kaufe zurückhaltend. Ich bin jetzt bald 78 Jahre alt und renne nicht mehr jeder Auktion nach. Ich will das Leben geniessen, gut essen, gut trinken und mit meiner jetzigen Frau verreisen.

Kann man heute noch Schnäppchen finden?

Kaum. Man muss richtig viel Vermögen mitbringen, wenn man tolle Sachen sammeln will. Aber es gibt schon auch Ausnahmen. Vor sechs Jahren entdeckten meine Frau und ich ganz hinten in der Auslage eines Pfandleihgeschäfts an der Ramblas in Barcelona eine kleine rechteckige Audemars Piguet mit dem winzigen Baguette-Kaliber 104 von LeCoultre. Hergestellt in den

1950er Jahren. 146 Edelsteine zierten das Goldgehäuse und -band, Diamanten, Saphire, Rubine etc. Ein Traumstück. Der Händler meinte, sie laufe nicht mehr, man müsse noch die Batterie wechseln – und überliess sie mir für sehr moderate 2400 Euro. Meine Frau und ich haben den Fund umgehend mit Champagner gefeiert. Manchmal ist ein Wissensvorsprung ganz hilfreich

Gibt es in Ihrer Sammlung ein Stück, welches Ihnen besonders am Herzen liegt?

Viele Uhren verknüpfe ich mit Erlebnissen. Ein besonderes Stück ist meine so genannte Exit-Uhr Erworben habe ich sie 1988, während ich in Genf am Patek-Philippe-Buch über Armbanduhren arbeitete In der Mittagspause entdeckte ich im Schaufenster eines Gebrauchtuhrenhändlers eine Stahluhr mit der Aufschrift «École d’Horlogère de Genève». Als ich sie öffnen liess, sah ich sofort, dass innen das Ecole-signierte Patek-Philippe-Kaliber 12’ -400 tickt. Offensichtlich war sich der Händler dessen nicht bewusst – er

verlangte lediglich 500 Franken Dabei gibt es davon schätzungsweise nur etwa 30 Stück. Die besten Uhrmacherschüler erhielten für ihre Schuluhr Werk und Gehäuse der Referenz 2509 von Patek Philippe Sie durften die feine Mechanik zusammensetzen, regulieren und einschalen. Wenn ich irgendwann im Sterben liege, möchte ich diesen Zeitmesser gerne abschliessend an meinem Handgelenk tragen. Danach wird sich hoffentlich mein Sohn sehr lange daran erfreuen.

Interview: Andrea Martel, Pierre-André Schmitt

1. Setzen Sie lieber auf bewährte Klassiker als auf extravagante Exoten. Mechanische Uhren renommierter Marken lassen sich auch in 20 und mehr Jahren noch reparieren.

2. Bevorzugen Sie eine Uhr mit Patina oder einem Kratzer am Gehäuse gegenüber einem Modell, bei dem das Zifferblatt aufgefrischt oder mit den Kratzern am Gehäuse auch alle Kanten gnadenlos wegpoliert wurden. Letzteres ist ein Sakrileg und entwertet die Uhr

3. Erwägen Sie den Abschluss einer Trageversicherung Wer eine teure Uhr trägt, muss heute leider damit rechnen, dass sie gestohlen oder geraubt wird Die Versicherung erstattet zumindest den Wert – ob man die Uhr jemals wiederfindet, ist eine andere Frage.

4. Auf einen Uhrenbeweger können Sie verzichten. Eine Uhr, die nicht tickt, nutzt sich nicht ab – man lässt sein Auto ja auch nicht mit laufendem Motor in der Garage stehen. Sinnvoll ist ein Uhrenbeweger allenfalls für einen ewigen Kalender, der nach einem Stillstand, oft nicht ganz einfach nachzustellen ist.

5. Seien Sie wachsam, kaufen Sie Uhren nur aus vertrauenswürdigen Quellen und lesen Sie auf Ebay und Co die Beschreibungen ganz genau. Heute gibt es perfekt gemachte Fälschungen. Auch mit gefälschten Papieren dazu.

6. Beobachten Sie den Sekundärmarkt. Wenn eine neue Uhr dort bereits mit Rabatt erhältlich ist, kann das im Fachgeschäft ein Argument für einen Preisnachlass sein

1. H. Moser & Cie.

Die Uhrenmarke aus Neuhausen am Rheinfall verzichtet konsequent auf Branding auf Zifferblättern Besonders gut steht das der neuen Pop Collection Endeavour mit Zifferblättern aus Halbedelsteinen zu Gesicht. Das abgebildete Modell Endeavour Tourbillon ST Concept besitzt ein Zifferblatt aus rosa Opal und Burma-Jade, das dem fein verzierten Uhrwerk mit fliegendem Tourbillon die Show zu stehlen droht Die Herstellung eines solchen Zifferblatts ist nämlich vergleichbar aufwendig wie diejenige des Uhrwerks Die rohen Steine müssen, nachdem sie in Rondellen geschnitten wurden, in hauchdünne Scheibchen gesägt werden. Diese werden wiederum auf eine Basis aus Messing geklebt, um sie mit dem Werk verbinden zu können. Wie der andersfarbige Reif zustande kommt, mag man sich gar nicht erst ausmalen. Zur farbenfrohen Pop Collection gehören dreierlei Uhrenfamilien: kleine Sekunde, Tourbillon und Minutenrepetition.

Ab 75000 Franken

2. Nomos Glashütte

Auch bei Nomos sind Farben Trumpf Nachdem letztes Jahr das Modell Tangente mit einer ganzen Palette bunter Zifferblätter aufwartete, ist es dieses Jahr die Linie Club Sport Neomatic in einer auch technisch neuen Variante mit Zeitzonenfunktion. Die in den Farbtönen von sechs verschiedenen Landschaften der Welt gehaltenen Zifferblätter zeigen aus der Mitte die Ortszeit der am äusseren drehbaren Reif gewählten Zeitzone während das kleine Hilfszifferblatt bei drei Uhr die Heimatzeit im 24-Stunden-Format anzeigt. Per Druck auf den Knopf bei zwei Uhr lässt sich so in Stundenschritten virtuell um die Erde jetten, ohne die Zeit zu Hause aus den Augen zu verlieren. Bei einem Druck auf den Knopf rückt der Reif mit den 24 Weltstädten um eine Position ostwärts und nimmt dabei den Stundenzeiger um eine Stunde mit. Das Automatikwerk mit Zeitzonenmodul DUW 3202 ist nur 4,8 mm hoch und macht die Uhr mit 9,9 mm zur schlanksten Weltzeituhr auf dem Markt.

4100 Franken

4. Bulgari

Als IWC 1976 die von Gérald Genta neu entworfene Ingenieur SL lancierte, war die Resonanz beim Publikum verhalten «In den ersten fünf Jahren verkauften wir nur 585 Exemplare», heisst es bei der Manufaktur aus Schaffhausen.Vielleicht nahmen die Kunden den Claim «Nicht für jedermann» zu wörtlich. Mittlerweile ist das ursprüngliche Modell begehrt. Ein guter Grund, die Uhr wiederaufleben zu lassen, nicht nur für «jedermann», sondern insbesondere auch für die Frau Das komplett in Gold gehaltene Modell mit dem Durchmesser von 35 mm hat das Zeug zum Klassiker Die durch fünf sichtbare Schrauben fixierte Lünette, das mit dem Muster des Millimeterpapiers eines Ingenieurs geprägte Zifferblatt, die wie Bleistifte geformten Zeiger und Indexe und der Saphirglasboden, der den Blick auf das Automatikwerk freigibt verleihen der Uhr einen technischen Look, doch der monochrome Auftritt sorgt für Sex-Appeal 37400 Franken

Das Modell Serpenti ist ein Klassiker des italienischen Juweliers Bulgari In der Regel windet sich die schlangenförmige Uhr in mehreren Umgängen um das Handgelenk und trägt eine winzige Zeitanzeige im Kopf Erstmals stellt Bulgari eine Variante in komplett überarbeiteter Form als Armreif vor. Da auf das elastische Tubogas-Prinzip verzichtet wurde, besitzt der Reif zwei Scharniere zum Öffnen Wie eh und je beisst sich die Schlange nicht in den Schwanz und bildet somit keinen geschlossenen Kreis Der abstrahierte Kopf beherbergt ein winziges Quarzwerk, das über eine diamantbesetzte Krone eingestellt werden kann. Die exotische Schmuckuhr ist ganz aus Gold gefertigt und an der Oberseite und auf dem Zifferblatt mit zufällig angeordneten Brillanten unterschiedlicher Grösse im sogenannten Snow-Setting ausgefasst Ein breiter, abgeschrägter und polierter Rand lässt das goldene Reptil schlank und elegant wirken 81000 Franken

Das Modell Big Crown Pointer Date aus dem Jahr 1938 ist der Oris-Klassiker schlechthin. Die grosse Krone diente einst Piloten dazu, ihre Uhr in den unbeheizten Cockpits auch mit Handschuhen an die durchflogenen Zeitzonen anzupassen. Heute ist sie ein Stilmittel und macht die Uhr, da sie verschraubt ist, besonders wasserdicht Die leuchtenden Farben der diesjährigen Editionen verleihen der einstigen ProfiUhr einen verspielten Touch. Besonders hat uns das leuchtend gelbe Modell gefallen. Die 40 mm grosse Variante mit kleiner Sekunde ist mit dem hauseigenen Automatik-Kaliber 403 mit fünf Tagen Gangreserve ausgestattet Das preisgünstigere Modell mit Zentralsekunde enthält ein Automatikwerk auf Sellita-Basis Das Zifferblatt trägt dreidimensionale Zahlen, die komplett aus Superluminova gefertigt sind und lange nachleuchten. Zudem sind die Zeigerspitzen in einer dunkleren Nuance der Zifferblattfarbe gehalten, was die Ablesbarkeit erhöht

2000 Franken

Der nach dem 1. Weltkrieg erschaffene Cartier-Klassiker ‘Tank’ wurde tatsächlich vom Aussehen eines Panzers inspiriert. Und Louis Cartier schuf auch bald eine digitale Version mit zwei separaten Fenstern für die numerische Anzeige von Stunden und Minuten Die springende Stunde erschien in einem rechteckigen Fenster, während die Minuten in einem Kreissegment vorüberzogen Mit der ‘Cartier Privé Tank à Guichets’ lässt die Marke das ikonische Modell auferstehen. Ganz besonders ist die auf 200 Exemplare limitierte Variante in Platin, denn auf ihrer gebürsteten Oberfläche sind die beiden Fenster asymmetrisch angeordnet, wobei die Stunde erst noch hochkant abzulesen ist. Die Krone des flachen Handaufzugswerks ist oben zwischen den Bandanstössen angeordnet, um die Uhr so puristisch wie möglich aussehen zu lassen Das rechteckige Gehäuse misst 37,6 auf 24,8 mm und wird an einem schwarzen Alligatorband getragen.

55 000 Franken

Von Timm und Andrea

7. Hermès Die

8. Patek Philippe

mm Delfs

ea Martel

Le Temps Suspendu heisst die Funktion, mit der die Modelllinie Cut von Hermès dieses Jahr ausgestattet wurde. Auf Knopfdruck schnellen die Zeiger auf eine Position bei zwölf Uhr, die es so eigentlich gar nicht geben dürfte: Der Stundenzeiger bleibt kurz vor zwölf und der Minutenzeiger kurz nach zwölf stehen. Nur ein kleiner Zähler bei vier Uhr dreht weiter seine Runden – im Gegenuhrzeigersinn und in 24 Sekunden einmal rundherum, sodass man ihn zur Zeitanzeige nicht gebrauchen kann Der Sinn und Zweck? Es gibt Momente, in denen man nicht an die Uhrzeit erinnert werden möchte Für diese Momente ist diese Funktion gedacht, denn damit lässt sich die Uhr ausschalten ohne sie dazu ablegen zu müssen Die Magie der Mechanik offenbart sich bei erneutem Druck auf den Knopf bei acht Uhr: Dann eilen die beiden Zeiger zur aktuellen Uhrzeit, denn, anders als man vielleicht selbst, hat das Uhrwerk die Zeit nicht vergessen und zählte jede Minute im Verborgenen weiter Ab 28800 Franken

9. Breitling

Die 2015 eingeführte Referenz 5370 erscheint dieses Jahr in einer neuen Optik und einem Gehäuse aus Roségold. Dabei sticht insbesondere das aufwendig hergestellte Zifferblatt mit seinen leicht unterhalb der Mitte positionierten Totalisatoren ins Auge Der Mittelteil mit den aufgesetzten Breguet-Ziffern in Gold ist aus GrandFeu-Email auf einer Goldbasis hergestellt, während die crèmefarbige Tachymeterskala aus ChamplevéEmail gefertigt ist. Das Email umschliesst dabei die dreidimensional gravierten Ziffern. Das durch den Sahirglasboden sichtbare Werk mit Handaufzug ist nach allen Regeln der Kunst handdekoriert und besticht durch den komplizierten Mechanismus des Schleppzeigerchronographen, der es ermöglicht, auch die Zwischenzeiten zu stoppen. Der Chronograph wird durch die Drücker oberhalb und unterhalb der Krone gesteuert, während der Schleppzeiger über den Knopf in der Krone bedient wird 245000 Franken

10. Rolex

Als in den 1970er Jahren die Quarzuhren auf dem Vormarsch waren, erkannte Willy Breitling, dass mechanische Uhren nur eine Chance haben, wenn sie durch ihr Design aus der Masse hervorstechen. Kissenförmige Gehäuse und Zifferblätter, die durch die Armaturen von Rennautos inspiriert sind, öffneten der Marke den Zugang zu einer jungen Kundschaft mit extravagantem Geschmack Nun ist die Top Time B01 Racing mit ihrem kissenförmigen Gehäuse und dem markanten Zifferblatt zurück. Die Ecken des Gehäuses die das runde Zifferblatt überragen, sind mit einer Riffelung versehen, die an Kühlrippen von Motoren erinnern, während die Zifferblätter in typischen Racing-Farben wie Schwarz und Grün oder sogar in der offiziellen Farbgebung von Martini Racing erhältlich sind. Im Inneren tickt das hauseigene Chronographenkaliber B01 mit automatischem Aufzug, das von der COSC als Chronometer zertifiziert ist.

6950 Franken

Die meistbeachtete Neuheit dieses Frühlings ist wohl die neue Land-Dweller aus dem Hause Rolex. Zum einen ist Rolex die weltgrösste Uhrenmarke, zum anderen sind neue Modelllinien bei der Genfer Manufaktur eine Seltenheit. Die Land-Dweller erinnert am ehesten an die Oyster Day-Date, ist aber flacher und eleganter und hat einen Glasboden.Auffällig ist das integrierte Band – ein solches gab es bei Rolex zuletzt Anfang der 2000er Jahre. Technisch bringt die neue Linie ein eigens entwickeltes Hochfrequenzwerk mit, das mit fünf statt vier Hertz oszilliert. Das macht die Uhr genauer und weniger anfällig bei heftigen Bewegungen, braucht aber mehr Energie Diese Zusatzenergie spart Rolex mit einer neu entwickelten Hemmung namens Dynapulse ein, die 30 Prozent effizienter arbeitet als herkömmliche Konstruktionen. Angeboten wird die Land-Dweller zunächst in Edelstahl Roségold und Platin sowie in zwei Grössen (36 und 40 mm)

Ab 14 200 Franken

Die Reverso ist das ikonische Modell der Manufaktur Jaeger-LeCoultre schlechthin. Vor rund 90 Jahren für Polospieler entwickelt, sollte die Rückseite der Wendeuhr die empfindliche Vorderseite vor Glasbruch schützen. In den neunziger Jahren begann die Manufaktur, die zuvor ungenutzte Rückseite für Komplikationen oder zweite Zeitanzeigen zu nutzen. Das neue Modell Reverso Tribute Geographic in Stahl hat in die Rückseite eine höchst attraktive und ungewöhnliche Zeitanzeige integriert: die Zeiten der ganzen Welt. Ringförmig umschliesst eine 24-Stunden-Anzeige mit heller und dunkler Zone für Tag und Nacht die Darstellung unserer Erde mit dem Nordpol im Zentrum An den kreisförmig angeordneten Weltstädten lässt sich mit einem Blick die dortige Ortszeit erfassen. Die Front zeigt das gewohnt aufgeräumte Gesicht der klassischen Reverso mit Dauphine-Zeigern und kleiner Sekunde Blickfang hier ist das patentierte Grossdatum mit in einer Ebene angeordneten Ziffernscheiben.

19400 Franken

12. TAG Heuer

Bunt und mit

1986 mischte TAG Heuer die Uhrenwelt mit einer bunten Uhr auf und lancierte zur Feier der Partnerschaft mit der Formel 1 die Formula 1. Nun kooperiert die Marke erneut mit der Rennserie und bringt eine neue Generation der jugendlichen Uhr. Wahlweise mit einem Gehäuse aus mattiertem oder geschwärztem Edelstahl oder aus dem robusten Kunststoff TH-Polylight zeigt die 38 mm grosse Drei-Zeiger-Uhr Zeit und Datum an Die Drehlünette aus TH-Polylight ist in Fünf-MinutenSchritte unterteilt. Unter dem Zifferblatt mit verborgenem Solarpanel tickt ein Quarzwerk, dessen aufladbare Batterie 15 Jahre halten soll Voll geladen bietet die Uhr eine Autonomie von zehn Monaten, und wenige Minuten Sonnenlicht sollen für einen ganzen Tag reichen. Die knalligen Farben von Gehäuse, Zifferblatt und Drehlünette sind von den Overalls der Rennfahrer inspiriert. Je nach Version gibt es ein Kautschukband oder ein – 100 Franken teureres – Gliederarmband aus Stahl.

1750 oder 1850 Franken

Ende 2021 stellte Patek Philippe die Produktion ihrer begehrtesten Uhr ein: der Nautilus 5711 in Edelstahl. Viele hielten das für das endgültige Aus der Ikone. Doch im Gespräch mit Andrea Martel lässt Präsident Thierry Stern erstmals durchblicken, dass ein Comeback nicht ausgeschlossen ist.

Herr Stern, wir treffen uns zum Auftakt der Uhrenmesse Watches and Wonders

Wie blicken Sie auf das Jahr 2025?

Ich erwarte eigentlich ein gutes Jahr für Patek. Die Rückmeldungen zu unseren Produkten sind sehr positiv und wir achten genau darauf nicht zu viel zu produzieren Je nachdem, was in Sachen US-Zölle läuft, hätte das sicher Auswirkungen – vor allem für die Kunden in den USA, was schade wäre Für uns als Schweizer Hersteller ist es ein Vorteil, dass wir alle im selben Boot sitzen.

Wie wichtig ist der US-Markt für Patek Philippe?

Er ist seit 1850 unser wichtigster Markt. Der Absatz läuft sehr gut, und wir könnten dort deutlich mehr verkaufen, wenn wir mehr Uhren hätten

Was passiert bei hohen Zöllen – kaufen Amerikaner ihre Uhren dann im Ausland?

Das ist gut möglich. Wer eine Uhr für 100000 Franken oder mehr kaufen will, bucht einen Flug, übernachtet in Genf und kauft die Uhr dort. Das ist günstiger als zu Hause Leidtragende wären vor allem die US-Händler Man fragt sich schon, ob Präsident Trump die Firmen in seinem Land ruinieren will

Im Oktober haben Sie die Kollektion Cubitus lanciert.Wie war die Resonanz? Alle drei Modelle sind ein grosser Erfolg, und das interessanterweise auf der ganzen Welt.

Hatten Sie das nicht erwartet?

Ich hatte gedacht, die Uhren seien vielleicht für Japan etwas gross Aber nein, es funktioniert sehr gut. Die Verkaufszahlen sind fantastisch. Nun führen wir zusätzlich zwei kleinere Modelle ein, die sowohl Männern als auch Frauen gefallen dürften.

Die neue Grösse heisst Medium. Kommt später eine noch kleinere Variante?

Das ist noch offen, wir wollen nicht zu schnell vorpreschen. Fünf Modelle sind bereits eine gute Basis Wir analysieren, bevor wir entscheiden, wie es weitergeht. Sicher ist: Es wird mehr CubitusModelle geben.

Gleichzeitig reduzieren Sie bei der Nautilus und der Aquanaut. Die Cubitus gehört zusammen mit der Nautilus und der Aquanaut zu unserer Sportuhrenkollektion. Für diese Linie haben wir eine Obergrenze, die wir nicht überschreiten wollen.Wenn wir also Cubitus-Modelle hinzufügen, müssen wir an anderer Stelle reduzieren.

Thierry Stern ist Eigentümer und Präsident von Patek Philippe. Die unabhängige Genfer Uhrenmanufaktur wurde 1839 gegründet und gehört seit 1932 der Familie Stern. Thierry Stern trat 1990 ins Unternehmen ein und führt es heute in vierter Generation. Patek Philippe ist bekannt für ihre technisch anspruchsvollen Komplikationen, ihr klassisches Design und ihre bewusst limitierte Produktion. Die Manufaktur beschäftigt weltweit rund 3000 Mitarbeitende, davon gut 2000 am Hauptsitz in Genf, und produziert jährlich etwa 70000 Uhren. Stern verfolgt eine langfristig orientierte Strategie, die auf handwerkliche Qualität, Kontinuität und Unabhängigkeit setzt

Warum gerade bei den beliebten Stahlversionen?

Stahl muss bei uns im Vergleich zu Gold limitiert sein, das ist eine Frage der Rentabilität. Mit zu vielen Stahlmodellen können wir unsere Struktur nicht aufrechterhalten. Zudem haben wir von den betroffenen Modellen schon viel produziert. Sie einzustellen, dient auch dem Schutz unserer Kunden. Wer in Patek investiert, soll auf langfristige Wertbeständigkeit zählen können

Ist die einfache Drei-Zeiger-Nautilus aus Stahl, die auf dem Zweitmarkt nach wie vor ein Mehrfaches des Listenpreises erzielt, endgültig Geschichte? Derzeit haben wir sie durch ein Goldmodell ersetzt Das bedeutet aber nicht, dass sie für immer verschwunden ist. Eine Pause ist sinnvoll – auch, um den Markt zu beruhigen.

Sie reden von einer Pause: Dürfen sich Fans Hoffnungen auf eine Neuauflage machen?

Durchaus: Eine Stahl-Nautilus im Stil der 5711 wird es irgendwann als neues Modell wieder geben. In welcher Form, ob mit Gravur oder neuem Werk, ist offen. Ich verbanne Stahl keineswegs Aber wir haben eine wirtschaftlich begrenzte Quote erreicht Deshalb mussten wir Prioritäten setzen

Der Goldpreis ist stark gestiegen. Wie reagieren Sie? Wir mussten die Preise erhöhen, waren aber sehr zurückhaltend: Etwa drei Prozent bei Golduhren, 1,6 Prozent bei Stahl.Andere Marken haben ihre Preise deutlich stärker angepasst. Sollte der Goldpreis weiter steigen müssen wir nochmals anpassen – aber ich wollte jetzt keine übertriebene Erhöhung

Und wenn der Goldpreis stark fällt? Dann wird es kompliziert. Eine Preissenkung klingt logisch, ist aber schwierig – sie kann den Sammlerwert beeinträchtigen. Deshalb gehen wir vorsichtig mit Preisanpassungen um

Platin ist günstiger als Gold, aber Platinuhren sind teurer als Golduhren. Warum?

Platin ist extrem schwierig zu verarbeiten. Es ist weich, klebrig und verschleisst Werkzeuge schnell. Mit einem Werkzeug, das 50 Golduhren ermöglicht, lassen sich aus Platin nicht einmal zehn fertigen. Dann ist das Werkzeug kaputt. Diese aufwendige Bearbeitung erklärt den höheren Preis – trotz des günstigeren Rohmaterials

Sie haben die Zahl Ihrer Verkaufsstellen stark reduziert. Ist der Umbau abgeschlossen?

Ja wir haben jetzt rund 280 Händler Das passt zu unseren Produktionsmengen. Es gibt keinen Grund, die Zahl weiter zu senken oder zu erhöhen.

Setzen Sie auf eigene Boutiquen oder auf Händler, die mehrere Marken im Sortiment haben? Wir selbst wollen keine neuen Boutiquen. Es sind eher die Händler, die auf

uns zukommen. Viele wollen ausbauen. Nicht nur, weil sie grosses Vertrauen in Patek haben, sondern auch weil andere Marken, die zu grossen Konzernen gehören, eigene Läden eröffnen und sie dadurch zu viel Fläche haben. Sie kommen dann zu Rolex und zu uns und bieten uns mehr Fläche an

Das wollen Sie nicht?

Ich brauche keine 300 Quadratmeter Das ist zu viel Ich kann einem Händler nicht 30 Prozent mehr Uhren geben, nur weil er ein grösseres Geschäft für mich einrichtet.

Seit Bucherer zu Rolex gehört – arbeiten Sie enger oder weniger mit Bucherer zusammen?

Unsere Zusammenarbeit hat sich nicht verändert.Wir arbeiten nur an wenigen Orten mit Bucherer zusammen, unter anderem in drei Läden in den USA. Was Rolex mit Bucherer macht, betrifft uns nicht direkt Und wir haben auch keine Vereinbarung, künftig gemeinsam neue Läden zu eröffnen oder Patek- und Rolex-Boutiquen parallel zu betreiben

Alle paar Jahre werden Perlen als das nächste grosse Ding im Schmuck- und Accessoires-Bereich angekündigt. Doch die schimmernden Kugeln rollen jeweils schnell zurück in die Schatulle der klassischen Erbstücke, wo sie dann wieder ruhen bis. jetzt. Warum vieles dafür spricht, dass der Trend dieses Mal anhalten könnte

MARIANNE ESCHBACH

Im New Yorker Hafen feiert gerade das «Billion Oyster Project» Jubiläum. Seit zehn Jahren kümmert sich die lokale Initiative um die Wiederherstellung des Ökosystems der Hafengegend mittels Austern. Das Mündungsgebiet des East und Hudson River war eines der biodiversesten Ökosysteme der Welt und die Austern eine wichtige Nahrungsquelle der ansässigen indigenen Bevölkerung Das blieb auch so nach der Besiedelung durch die Europäer Nur geriet die Auster in den folgenden 400 Jahren vom nachhaltigen proteinreichen Grundnahrungsmittel der Armen zur lukrativen Delikatesse, mit der New York fast die ganze Welt belieferte. Bis keine Austern mehr da waren und in der Folge das Ökosystem kollabierte und das Meer zur Müllhalde verkam.

Zurück ins Meer

Das «Billion Oyster Project» will diese Entwicklung rückgängig machen, indem es wieder Austernbänke ansiedelt. Das «Baumaterial» dafür liefern die Schalen gegessener Austern aus am Projekt beteiligten New Yorker Restaurants Die harten und kalziumreichen Muschelschalen landen so nicht mehr auf der Mülldeponie, sondern bilden das ideale Fundament, auf dem Austernlarven andocken und wachsen können.

Über sechs Millionen Kilogramm Austernschalen wurden im Atlantik vor dem Big Apple bereits verbaut Die entstandenen Riffe bieten Lebensraum für Hunderte von Arten und können dazu beitragen, New York City (und wenn das Projekt Schule macht, in Zukunft auch andere Küstenstädte) vor Sturmschäden zu schützen, indem sie den Schlag grosser Wellen abmildern, Überschwemmungen reduzieren und die Erosion entlang der Küstenlinien verhindern Ganz abgesehen von der wasserfilternden Wirkung der Austern.

Eine einzige Auster filtert pro Tag gegen 250 Liter Meerwasser Zum Verzehr sind die wieder angesiedelten New Yorker Austern dieses Mal nicht gedacht und Perlen produzieren die Muscheln der Gattung «Eastern Oyster» auch keine Jedoch verdeutlicht das

Projekt die Bedeutung der Mollusken für die Gesundheit der Meere Jörg Gellner, der grösste PerlenDirektimporteur Europas, erzählt in seinem Zürcher Büro vom New Yorker Austernprojekt. Gellner leitet seit knapp 30 Jahren das von seinen Eltern Ende der 1960er Jahre gegründete Unternehmen mit Firmensitzen im deutschen Pforzheim und in Zürich. Konsequent hat er die Firma auf die hochwertigsten Perlen, die es gibt, ausgerichtet: Es sind grosse weisse Südseeperlen goldfarbene aus Indonesien schwarze graue und silberne aus Tahiti, solche in Grüngold, Bronze und Aubergine aus Fidschi, klassische Akoya aus Japan und eine neue rosafarbene Süsswasserzucht namens Ming aus dem Flusssystem des Jangtsekiang in der chinesischen Provinz Hunan. Jörg Gellner ist einer der wenigen, oft auch der Einzige der die schimmernden Kugeln sowohl auf Auktionen als auch direkt bei den Perlenfarmern einkaufen darf Viermal pro Jahr reist Jörg Gellner nach Asien zu den bedeutendsten Auktionen, alle drei, vier Jahre ist er zudem selbst bei den führenden Produzenten wie dem inzwischen 90-jährigen Robert Wan in Französisch-Polynesien oder bei Justin Hunter auf Fidschi anzutreffen Die persönlichen Kontakte, aus denen Freundschaften entstanden sind, ermöglichen es dem Perlenhändler, nur allerbeste sozio-ökologisch einwandfreie Ware einzukaufen. Dazu gehören die exklusiven wie Pfauenfedern tea-Perlen, die von Robert Wa sonders präch der Farbe Pistaziengold Gellner als Ta Hosentasche Perlenexperte nur fasziniert der Schönhei ser «Edelsteine der Meere» die aus nichts anderem als aus lensaurem der organ Hornsubstanz und etwas Wa und deren von der Farbe

Die Folgen des Klimawandels machen Züchtern von Perlenaustern zu schaffen.

einzuka n. ven in m n schillernden Maruauf einem aten Wan deihen Ein beprächtiges Exemplar in rbe Tali n in er bei sich Der ist nicht iert Schön t Meere», kohKalk, organischen Conchin Wasser bestehen en der Ma

stanz der Trägerauster bestimmt wird. Jörg Gellner bezeichnet Perlen als «das einzige komplett nachhaltige Juwel» weil man der Natur durch die Austernzucht mehr zurückgibt, als man von ihr nimmt. «Perlen sind ein zu hundert Prozent natürliches Produkt, das von einem lebenden Organismus geschaffen wird, der eine der wichtigsten Aufgaben im maritimen Ökosystem hat», sagt Jörg Gellner. Er nennt es «blauen Luxus» Die Folgen des Klimawandels machen den Perlenausternfarmern zu schaffen «Das Ansteigen der Meerestemperatur lässt die Austern schneller altern, und sie produzieren in der Folge weniger und weniger grosse Perlen», erklärt Jörg Gellner. Ein dramatisches Beispiel seien die klassischen weissen Akoya-Perlen aus Japan. Vor fünf Jahren betrug die Jahresernte über 16 Tonnen, jetzt noch zirka acht Tonnen Wetterphänomene wie Taifune können ganze Ernten und damit die Arbeit von vier, fünf Jahren vernichten – drei Jahre für die Aufzucht der Auster und weitere zwei Jahre bis zur Ernte der Perle Da die Perlenauster eher warmes, sehr sauberes, nährstoffreiches

und geschütztes ruhiges Wasser braucht, kann man die Austernbänke nicht beliebig verpflanzen. Die Bedingungen für die Perlenzucht sind komplex. Zudem wird es immer schwieriger, junge Leute zu finden für den aufwendigen und anstrengenden Beruf des Perlenzüchters Das Traditionsgeschäft wird oft von den Eltern auf die Kinder übertragen. Letztere machen aber nicht mehr immer mit. Ein leergefegter Perlenmarkt Doch vielleicht schafft es die aktuell wieder steigende Nachfrage nach Perlen, den Beruf wieder interessant zu machen? 2023 hätten Chinesen den Perlenmarkt sozusagen leergefegt, sagt Jörg Gellner Eine Mittelschicht aus 300 Millionen Menschen hat gelernt, was kostbar ist und was nicht. Sie ziehen kostbare Salzwasserperlen plötzlich den günstigen einheimischen Süsswasserperlen vor Das hinterlässt Spuren auf dem Markt. Preissteigerungen von 30 Prozent pro Quartal beziehungsweise von 100 Prozent übers Jahr waren die Folge 2023 war für Gellner ein schlechtes Jahr in dem er fast keine einzige Perle gekauft

hat. Zum Glück konnte er auf sein stattliches Perlenlager zurückgreifen

Die Akoya-Revolution Bis vor gut 100 Jahren waren Perlen wegen ihrer Seltenheit den Reichen und Mächtigen vorbehalten. Doch Ende des 19 Jahrhunderts war es mit dem exklusiven Anrecht der Oberschicht auf Perlen endgültig vorbei.

Dem Japaner Kokichi Mikimoto, Sohn eines Nudelrestaurant-Besitzers, gelang 1893 die erste halbkugelige Zuchtperle Anfang der 1920er Jahre brachte sein unternehmerischer Ehrgeiz die ersten perfekt runden AkoyaZuchtperlen hervor Der Pionier sah sich zuerst mit Vorwürfen konfrontiert, billige Imitationen zu verkaufen Man verlangte nach dem wissenschaftlichen Beweis dafür, dass sich die AkoyaPerlen nicht von Naturperlen unterscheiden. Kokichi Mikimoto beflügelte mit seinen Akoya-Zuchtperlen den neuzeitlichen Perlenkult.

Da war die junge Modedesignerin Coco Chanel die Accessoires für mindestens so wichtig hielt wie die Beklei-

dung selbst Mademoiselle Chanel war überzeugt, dass Perlen immer passen. Und von wegen «Diamonds are a Girl’s best Friends» – von Marilyn Monroe gibt es mindestens so viele Fotos, auf denen der Hollywoodstar Perlen trägt. Jackie Kennedy trug ihre Perlen diskret und war ebenfalls überzeugt, dass diese immer angemessen sind. Als ihr Nachlass 2011 versteigert wurde, erzielte ihre berühmte Perlenkette einen Erlös von über 200 000 Dollar, obwohl sie sie einst für 35 Dollar gekauft hatte – es war Modeschmuck.

Perlen für den Mann

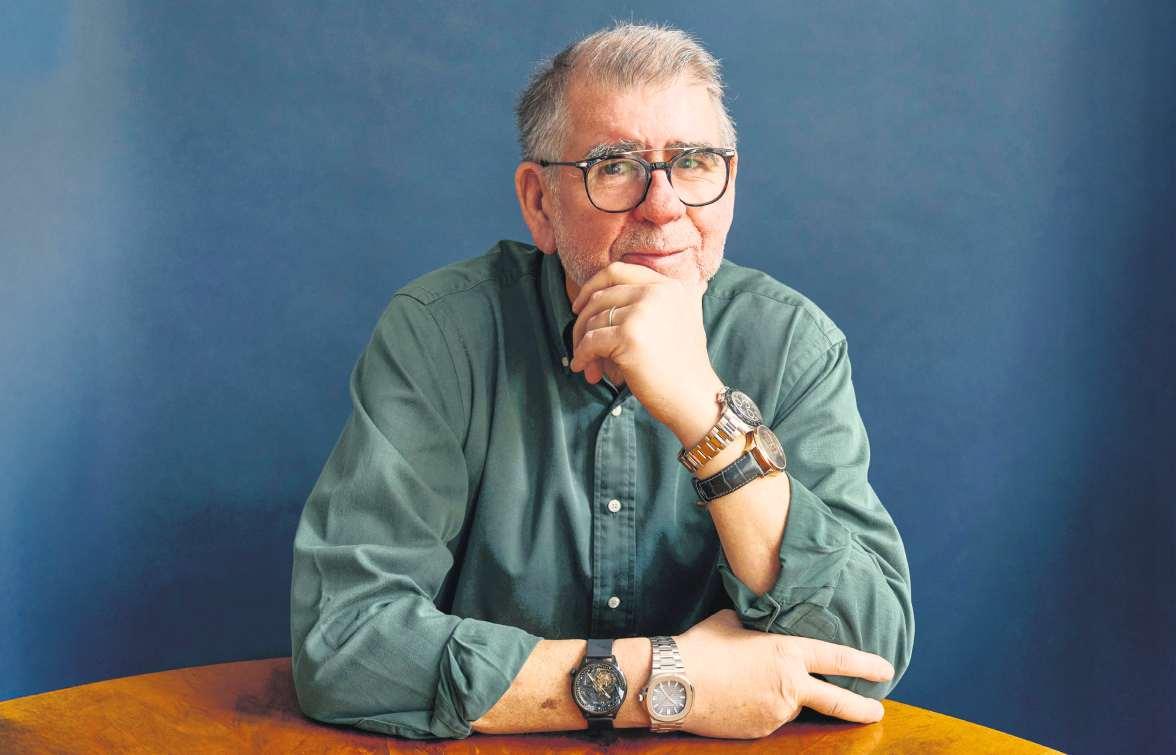

Eine, die Perlen kompromisslos modern inszeniert, ist Melanie Georgacopoulos «Meine Reise mit Perlen begann am Royal College of Art während meines Masterstudiums», erzählt die in London und Hamburg lebende Designerin Damals experimentierte sie mit vielen Materialien. Eines Tages wollte sie wissen, was eigentlich in Perlen steckt

Kurzentschlossen halbierte sie eine

Perle Die konzentrischen Kreise der Perlenschichten, die sie im Inneren ent-

deckte, faszinierten sie so sehr, dass sie diese Besonderheit im Schmuck für ihre Abschlussausstellung hervorhob und sich fortan auf Perlen konzentrierte Die Faszination hat sie auch 15 Jahre später nicht verlassen Melanie Georgacopoulos stellt erfreut fest, dass Frauen wieder häufiger Perlen tragen und Männer es ihnen gleichtun: «Perlen werden mehr und mehr als alltägliches Schmuckstück betrachtet und seit kurzem tragen auch Männer Perlen. Ich finde, dass die Farbe und die runde Form von Perlen, die gemeinhin als femininer Schmuck gelten, sehr gut zur modernen Männlichkeit passen.»

Den Trend von Männern mit Perlenschmuck hat der britische Sänger Harry Styles angestossen Rei Kawakubo die Designerin hinter dem exzentrischen Modelabel Comme des Garçons, ist der Ansicht, Perlen stünden Frauen gut, Männer würden mit ihnen aber noch besser aussehen 2020 hat sie zusammen mit Mikimoto eine kleine Kollektion von Perlencolliers auf den Markt gebracht, zu stolzen Preisen bis zu 30000 Pfund, die bei der Modeavantgarde Anklang fand.Auch die hohe Juwelierkunst

entdeckt Perlen neu:

rlen

Der Zuchtperlenerfinder Mikimoto mit seinem Unternehdas heute hundert e hat sich mit Perlen im letzten Jahr in die Königsdisziplin der Haute aillerie Die

Mikimot-Kollektion «The Bows» mit Schleifenmotiven aus Perlen, Diamanten und farbigen Edelsteinen wurde mutig und aufmerksamkeitsbewusst in Paris der Hochburg der Haute Joaillerie, präsentiert. Tiffany & Co spielt gerade in zwei Disziplinen mit Perlen. Zum einen in der modischen Echtschmuckkollektion, die Ende 2024 unter der kreativen Leitung des Musikers und Louis-Vuitton-Männermode-Designchefs Pharrell Williams entstanden ist. Zum anderen in der neuen Haute-Joaillerie-Kollektion von Anfang 2025, für die bekannte Designs des berühmten Tiffany-Schmuckgestalters Jean Schlumberger neu aufgelegt wurden. Im Zentrum der Kreationen stehen dieses Mal nicht Edelsteine sondern Perlen Selbst der berühmte gelbe Tiffany-Diamant musste im bekannten Broschenmotiv einer grossen goldfarbenen Barockperle Platz machen Und auch Caroline Scheufele, CoPräsidentin und Artistic Director des Hauses Chopard, liess sich für ihre neusten im Januar vorgestellten Kreationen von Perlen verzaubern: «Ich liebe Perlen ganz besonders, wenn sie mit Edelsteinen kombiniert in Sautoirs und langen fliessenden Ketten, die fast bis zur Taille reichen, getragen werden. Es erinnert an die Eleganz des Art Déco und an den kühnen Stil der Goldenen Zwanziger Jahre, die Francis Scott Fitzgerald in Great Gatsby grossartig dar gestellt hat» schwärmt Scheufele Die Kugel rollt, und dieses Mal gibt es genug Anzeichen dafür, dass der Perlentrend bleibt

The dar-

Der Sänger Harry Styles hat den Trend von Männern mit Perlenschmuck angestossen.

Linke Seite: MOP Emerald Ring aus Gelbgold mit Perlmutt und Süsswasserperle von Melanie Georgacopoulos.

Rechte Seite oben: Brosche «Bird on a Pearl», inspiriert von Jean Schlumberger, Platin und Gold mit Diamanten und Barockperle von Tiffany & Co Rechte Seite unten: Ring Wave aus Weissgold mit Diamanten und Tahiti-Zuchtperle von Jörg Gellner

FOTOS: PD

Die Nachfrage nach Uhren schwächelt, doch Preissenkungen sind im Luxussegment tabu. Hersteller suchen deshalb nach neuen Wegen, um die Verkäufe anzukurbeln. Für Käuferinnen und Käufer ist es ratsam, diese Mechanismen zu durchschauen

MICHELLE MUSSLER

Was die Uhrenindustrie seit 2020 erlebt hat, beschreibt Karl-Friedrich Scheufele als Achterbahnfahrt Der Co-Präsident der Uhren- und Schmuckmarke Chopard spricht von Rekordumsätzen in den Jahren 2022 und 2023 –und von einem jähen Einbruch im Jahr darauf Das Auf und Ab sei nichts Neues, sagt Scheufele Entscheidend sei jedoch, «dass man auch in Hochkonjunkturphasen nicht euphorisch wird, sondern auf dem Boden bleibt» Auf dem Boden geblieben ist die Uhrenbranche nicht. Damit war sie allerdings in guter Gesellschaft. Laut einer aktuellen Studie von McKinsey beruhte über 80 Prozent des Wachstums der Luxusgüterbranche – Mode, Handtaschen, Schmuck und Uhren – zwischen 2019 und 2023 auf Preiserhöhungen. Die Nachfrage wurde zusätzlich von pandemiebedingt hoher Konsumbereitschaft befeuert So wuchs das Luxussegment schneller als die Gesamtwirtschaft Nicht Uhren, sondern Lederwaren und Mode verzeichneten laut McKinsey die deutlichsten Anstiege «Einige Marken erhöhten die Preise ausgewählter Modelle um 50 bis 100 Prozent», heisst es in der Studie Aber auch die Uhrenindustrie hat ihre Preise erhöht – allerdings mit besseren Argumenten als etwa Mode- oder Lederwarenmarken. Branchenvertreter verweisen auf höhere Materialkosten; vor allem der Goldpreis sei stark gestiegen

Teures Gold, starker Schweizerfranken

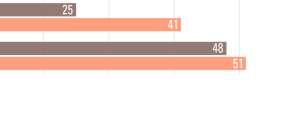

Tatsächlich hat sich der Goldpreis seit 2019 nahezu verdoppelt Doch das allein erklärt den Preisanstieg nicht. Auch Edelstahluhren wurden deutlich teurer Eine Analyse von zehn bekannten Modellen zeigt: Seit 2019 stiegen deren Preise in Franken im Durchschnitt um 20 Prozent. Die Royal Oak von Audemars Piguet beispielsweise wurde 29 Prozent teurer, die Omega Seamaster 12 Prozent (vgl Grafik Seite 15). Der Preis für Edelstahl erhöhte sich in diesem Zeitraum hingegen nur um etwa 13 Prozent. Die allgemeine Teuerung in der Schweiz betrug seit 2019 gut 7 Prozent In Deutschland und generell ausserhalb der Schweiz sind die Uhren-

preise deutlich stärker gestiegen als in der Schweiz. In der Euro-Zone kletterten die Uhrenpreise bei der Stichprobe um durchschnittlich etwa 35 Prozent, je nach Modell sogar um über 50 Prozent. Das wiederum liegt daran, dass die Uhrenindustrie grösstenteils in der Schweiz angesiedelt ist – in einem Land, dessen Währung Jahr für Jahr stärker wird.Anfang 2019 war der Franken noch weniger wert als ein Euro (0,88 Euro), heute sind es 1,05 Euro.

Diese Aufwertung um 16 Prozent spiegelt sich auch in den Euro-Preisen der Schweizer Uhren. Laut McKinsey hat die Branche die Preise in den vergangenen Jahren so stark erhöht, dass selbst treue Uhrenliebhaber den Gegenwert mancher Modelle infrage stellen –zumal dahinter selten technische Innovationen standen. Der Wert bemisst sich zunehmend am Marketing, weniger an der Uhrmacherkunst.

Diese Entkopplung vom Produkt, kombiniert mit der konjunkturellen Abschwächung in China, der global spürbaren Konsumzurückhaltung und fallenden Uhrenpreisen im Gebrauchtmarkt, liess die Verkäufe 2024 einbrechen. Damit verlor der Markt deutlich an Schwung – und rückt die Frage in den Fokus, wie tragfähig die Strategien der vergangenen Jahre tatsächlich sind. McKinsey sieht die Branche an einem kritischen Punkt. Mit der üblichen Kosmetik an Zifferblatt und Gehäuse dürfte es nicht mehr getan sein

Was also tun? Die Lage ist heikel. Eine simple Antwort gibt es nicht. Wer etwa die Produktion der Bestseller erhöht, gefährdet zentrale Markenversprechen: Exklusivität, Qualität und Werthaltigkeit Auch eine Preissenkung, so naheliegend sie zur Belebung der Nachfrage wäre, gilt als Tabubruch – mit potenziell fatalen Folgen Das zeigte sich 2015, als Patek Philippe nach der Freigabe der Wechselkursgrenze wegen der starken Frankenaufwertung die Preise senkte Sammler reagierten empört. Einige hatten nur Tage zuvor 20 Prozent mehr bezahlt. «Wir waren zur Preisharmonisierung gezwungen und wollten fair sein», erklärte Thierry Stern, der CEO von Patek Philippe So heftige Reaktionen möchte er seinen Mitarbeitenden jedoch nicht noch einmal zumuten müssen. Und sich selber auch nicht.

Ultra-High-Spenders geben jährlich über 70 000 Euro für Luxus aus und tragen rund 30 Prozent zum globalen Umsatz bei.

Audemars Piguet führte einst ebenso Preissenkungen durch.Als der Goldkurs 2013 um rund 30 Prozent sank, passte die Marke die Preise ihrer Goldmodelle nach unten an. Ob es heute eine ähnliche Reaktion gäbe bleibt allerdings offen Eine entsprechende Anfrage wurde nicht beantwortet Immerhin: Die Manufaktur hat die Preise ihrer Golduhren in den vergangenen zwei Jahren nicht erhöht

Lukrative Gold- und Platinuhren

Andernorts gehen die Preissteigerungen weiter Rolex hat die Preise für Goldmodelle im laufenden Jahr um bis zu 7Prozent erhöht Patek Philippe und andere zogen nach Offiziell verweist man auf die Entwicklung der Rohstoffpreise: Der Goldkurs legte 2024 in Schweizer Franken um fast 30 Prozent zu Diese Begründung stimmt jedoch insofern nicht ganz, als die Edelmetalle meist 12 bis 18 Monate vor Produktionsbeginn eingekauft werden. Die 2025er-Modelle werden also mit Gold gefertigt, das Anfang 2024 eingekauft wurde und damit deutlich günstiger war Entsprechend höher fällt die Marge aus Kein Zufall, dass Vollgoldmodelle Konjunktur haben Die Verarbeitung von Gold ist –unabhängig vom Goldkurs – kostenintensiv Ein Uhrengehäuse aus Gold wiegt bei Chopard etwa 50 Gramm. «Der Goldeinsatz beträgt 180 Gramm, da wir unsere Gehäuse aus einem Monoblock fräsen, anschliessend schleifen und polieren», erklärt Karl-Friedrich Scheufele. Etliche Arbeitsschritte werden von Fachkräften manuell ausgeführt, obendrein ist ein teures Warenlager nötig, denn die Goldreste müssen sorgfältig gesammelt und gereinigt werden, um sie wiederaufzubereiten. Ein Aufwand, der sich letztlich im Uhrenpreis widerspiegelt. Der wahre Coup aber bleibt Platin. Seit Generationen als das kostbarste Uhrenmetall vermarktet, ist es heute über 60 Prozent günstiger als Gold –dennoch liegen die Preise für Platinmodelle typischerweise 30 bis 50 Prozent über denen ihrer Pendants aus Gold. Die Verarbeitung ist zwar noch aufwendiger als bei Gold, doch das Missverhältnis beim Preis ist augenfällig Manche Uhrenmarken nutzen die Marktschwäche für Konsolidierung und Effizienzgewinne Andere versuchen, durch mehr Direktvertrieb die eigene Marge zu retten – meist rund 30 Prozent.Wieder andere sparen. Und das wird sichtbar Kunden berichten von zu engen Metallarmbändern, bei denen für zusätzliche Glieder Aufpreise im dreistelligen Bereich fällig werden – bei Gold noch mehr Entspiegelte Gläser sind plötzlich nicht mehr entspiegelt, Uhren werden statt mit Leder- mit

Textilband ausgeliefert oder sie werden nicht mehr als Chronometer zertifiziert. Mitunter wird sogar die Grenze zur Täuschung überschritten. Ein Beispiel dafür lieferte vor kurzem ein Hersteller, der ein neues Manufakturkaliber mit sogenanntem Sekundenstopp bewarb –einem Mechanismus, der es erlaubt, eine mechanische Uhr beim Ziehen der Krone auf die Sekunde genau anzuhalten und somit präzise einzustellen. Eher zufällig entdeckten Uhrenfans, dass der Sekundenstopp nicht funktionierte Wie sich herausstellte existierte diese Funktion im Werk gar nicht. Die Marke hatte ihr propagiertes Manufakturkaliber gegen ein zugekauftes Standardwerk der Herstellerin ETA ausgetauscht – dieses verfügte nicht über den entsprechenden Mechanismus Leider habe man vergessen, dies zu kommunizieren, hiess es seitens der Marke. Auch eine Preisanpassung nach unten – da nun kein teures Manufakturwerk mehr verbaut war – wurde «vergessen»

Appetitanreger und Goodies für Preisbewusste

Es geht aber auch anders Mit cleverer Modellpolitik sprechen einige Marken jetzt eine breitere Käufergruppe an. Sie setzen etwa auf besonders beliebte Zifferblattfarben. Oder sie bieten gewisse Modelle in kleineren Grössen an, was nicht nur im Trend liegt, sondern auch hilft, um vermehrt auch Frauen anzusprechen.

Parallel dazu floriert das Geschäft mit extravaganten Talking Pieces und Komplikationen zu exorbitanten Preisen: Minutenrepetitionen, kunstvoll gearbeitete Unikate, streng limitierte Editionen. Stückzahlen unter zehn Exemplaren gelten als ideal, unter hundert als akzeptabel. Wer ein Unikat ergattert, erlebt einen «Jagdmoment» – eine archaische Mischung aus Besitztrieb und Anerkennungssuche, wie es der Hirnforscher Hans-Georg Häusel nennt. McKinsey nennt diese Kundschaft «Ultra-High-Spenders»: Sie geben jährlich über 70000 Euro für Luxus aus und tragen rund 30 Prozent zum globalen Umsatz bei. Die Gruppe darunter – die High-Spenders – investiert zwischen 10 000 und 70 000 Euro pro Jahr und verantwortet weitere 20 Prozent. Zusammengenommen generieren diese Käufer etwa die Hälfte des Umsatzes, obwohl sie weniger als fünf Prozent aller Kunden ausmachen. Ihr Anteil dürfte weiter steigen.

Diese Kundschaft sorgt auch dafür, dass es den sehr teuren Marken oft besser geht als den normal teuren. Bei Richard Mille etwa, wo zahlreiche Kooperationen mit dem Automobilrennsport und Rappern für Aufmerksamkeit sorgen, floriert der Absatz –trotz Durchschnittspreisen von rund 250 000 Franken pro Uhr. Ähnlich bei

Ferdinand Berthoud, der exklusiven

Haute-Horlogerie-Schwestermarke von Chopard, deren Preise bei 150 000 Franken beginnen. Obwohl die Marke eher diskret auftritt sind laut Scheufele alle Modelle für die nächsten zwei Jahre ausverkauft.

Die Konsumenten verlangen heute von den Manufakturen mehr als nur ein Produkt. Egal, ob sie Neukunden mit schmalem Budget oder Top-Spenders sind – sie erwarten Erlebnisse und wollen begeistert werden. Marken reagieren darauf mit eigenen Boutiquen samt Lounges oder gar ganzen Gebäuden mit Restaurant, Bar und Dachterrasse, wo DJs live auflegen und man nur mit Voranmeldung Zugang erhält.

Exklusive Werkbesichtigungen, die Teilnahme an Preisverleihungen oder an Vernissagen in Anwesenheit von Spitzensportlern, Musikstars oder Hollywoodgrössen gehören längst zum guten Ton. Cartier lud seine Topkunden zum Maskenball ins Schloss Belvedere in Wien, Omega zu den Olympischen Spielen und James-Bond-Premieren,TAG Heuer lud zu Porsche-Events und IWC zu Mercedes-AMG-Events ein, Rolex und Panerai zu Regatten der Topliga All das kostet. Und treibt die Uhrenpreise weiter nach oben.

Schweizer Uhren sind vor allem im Ausland deutlich teurer geworden Preisentwicklung von 10 Uhrenikonen aus Edelstahl, in Schweizer Franken und Euro (2019 bis 2025)

QUELLEN: UNTERNEHMENSANGABEN; EIGENE BRECHNUNGEN.

Kosten- und Preistreiber in der Uhrenindustrie Entwicklung der letzten 5 Jahre (Anfang 2020 bis Anfang 2025).

Die Nachfrage nach Schweizer Uhren sinkt, und besonders die Zulieferer geraten unter Druck. Viele Betriebe, die Zifferblätter, Zeiger oder Spezialteile herstellen, sind hochspezialisiert – und kaum diversifiziert Während einige mit Kurzarbeit reagieren, nutzen andere die Flaute für Innovationen

TIMM DELFS

Seit rund eineinhalb Jahren stockt die weltweite Nachfrage nach Schweizer Uhren, und auch in diesem Jahr deutet alles auf einen Abwärtstrend hin. Besonders seit US-Präsident Trump vor zwei Wochen während der Uhrenmesse Watches and Wonders neue Zölle verkündete Für die Uhrenhersteller ist der schwache Absatz schmerzhaft Doch so richtig ungemütlich wird die Lage für die zahlreichen Zulieferbetriebe, die dafür sorgen, dass die Industrie überhaupt funktioniert. Sie arbeiten im Hintergrund und bleiben der Öffentlichkeit meist verborgen – ihre Namen tauchen in der Werbung nie auf Nur lokale Medien im Jurabogen berichten gelegentlich über Entlassungen oder Kurzarbeit Schon die Vielzahl der Uhrenhersteller ist schwer zu überblicken, doch die Zahl der Zulieferer, die Bauteile aller Art liefern, ist schier unüberschaubar Hinzu kommen die Produzenten von Spezialmaschinen Doch auch unter den Zulieferern gibt es Gewinner und Verlierer. Besonders hart trifft es jene, die ausschliesslich für die Uhrenindustrie arbeiten, etwa Hersteller von Gehäusen, Zifferblättern und Zeigern. Ihre hochspezialisierten Produktionsanlagen lassen kaum Spielraum für andere Branchen. Der Zifferblatthersteller Monyco aus La Chaux-de-Fonds erlebt bereits die dritte Krise in 30 Jahren «2009 war bisher die schlimmste», sagt CEO Frédéric Thierry Er sei zuversichtlich, dass er diesmal mit einem blauen Auge und ohne Entlassungen davonkomme Derzeit arbeiten 20 Prozent der 55 Mitarbeitenden in Kurzarbeit. Thierry kämpft darum, sein Team zu halten, denn die Spezialisierung ist so gross, dass es beim nächsten Aufschwung schwer würde, Ersatz zu finden

Diversifikation als Rettungsring

Besser sieht es bei Unternehmen der Mikrotechnik aus die auch andere Branchen beliefern Ein Paradebeispiel ist die Gruppe Acrotec, ein seit der Gründung

im Jahr 2006 ständig wachsendes Konglomerat von Zulieferern. Der Gründer und CEO François Billig erklärte im Februar in einem Interview mit «Le Temps»: «Wir stützen uns auf die drei Säulen Uhrenindustrie, Medizintechnik und Elektronik. So verteilen wir das Risiko bei Krisen und schützen uns vor Übernahmen durch grosse Konzerne, die dann ganze für sie uninteressante Sektoren mitkaufen müssten.» Wie stark die rein auf die Uhrenindustrie ausgerichteten Zulieferer leiden, zeigt der Kanton Jura Hier gibt es kaum Uhrenmarken, dafür umso mehr Zulieferer 60 von 91 Firmen haben bereits Kurzarbeit eingeführt. Der Bundesrat verlängerte im Juni 2024 die maximale Kurzarbeitsdauer von 12 auf 18 Monate. Die Branche fordert bereits eine weitere Verlängerung bis Dezember 2025. Kurzarbeit, teils vom Staat, teils vom Arbeitgeber finanziert, hilft nicht nur den Angestellten, sondern auch den Unternehmen, die so ihre Fachkräfte halten können. Ludovic Voillat, Sekretär des Arbeitgeberverbands der Uhrenindustrie Convention Patronale, erklärt: «In den letzten zwei Jahren haben die Zulieferer ihre Produktivität gesteigert, Maschinenparks ausgebaut und Personal eingestellt, um die Nachfrage zu bedienen Jetzt spüren sie als Erste den Rückgang.»

Auswirkungen der Übernahmen

Aus den Uhrenkantonen Genf, Neuenburg,Waadt und Bern liegen keine Zahlen zur Kurzarbeit vor, doch auch die Uhrenmarken selbst bleiben nicht verschont. So meldete die Sowind-Gruppe, zu der Ulysse Nardin und Girard Perregaux gehören, bereits im vergangenen September Kurzarbeit für 50 ihrer 330 Mitarbeitenden an

Die grossen Konzerne wie Swatch Group, Richemont und LVMH haben systematisch Zulieferer aufgekauft, um ihre Produktion zu vertikalisieren. Unabhängige Zulieferer wurden so zu Lückenfüllern: In Boomzeiten federn sie Spitzen ab in Krisen stehen sie ohne Aufträge da In schlechten Zeiten sind

sie auf unabhängige Marken angewiesen, die wiederum in guten Zeiten klagen, dass es an Zulieferern mangelt. Alexandre Catton kann der Bergund Talfahrt der Uhrenindustrie durchaus auch positive Aspekte abgewinnen: «Es ist ja nicht das erste Mal, dass diese Industrie eine schwierige Zeit durchmacht. Die Stärke der Zulieferer liegt in ihrer Fähigkeit, Zeiten mit geringerem Auftragsdruck für Innovation zu nutzen.» Catton ist Direktor de

Zulieferer-Messe EPHJ und hat deshalb einen guten Überblick darüber wie es der Branche geht Einer, dem auch in schlechten Zeiten die Arbeit nicht ausgeht, ist Albert Zeller, CEO der Firma RC-Tritec in Teufen (AR).Sein Unternehmen hat eine Quasimonopolstellung bei Leuchtmassen für Zifferblätter und Zeiger «In Boomzeiten produzieren wir am Limit, um die Aufträge abzuarbeiten. In Flauten können

wickeln oft innovative Produkte.» Zudem beliefert RC-Tritec auch andere Branchen mit selbstleuchtenden oder nachleuchtenden Pigmenten. Ist diese Krise mit früheren vergleichbar? Voillat von der Convention Patronale meint: «Jede Krise ist anders, und diese ist durch eine Vielzahl von Faktoren bedingt, auf die wir keinen Einfluss haben, nämlich die Geopolitik. Ich finde es sehr schwierig Prognosen zu

Zulieferer werden zu Lückenfüllern: In Boomzeiten federn sie Spitzen ab, in Krisen stehen sie ohne Aufträge da.

Viele auf Gehäuse spezialisierte Hersteller mussten Kurzarbeit einführen.

Mal waren Zölle schuld, mal Währungsturbulenzen, mal fehlende Konkurrenzfähigkeit oder auch einfach Hilflosigkeit angesichts neuer Technologien: Die Schweizer Uhrenindustrie hat in ihrer Geschichte schon manche Krise erlebt Was sich daraus für heute lernen lässt.

PIERRE-ANDRÉ SCHMITT

Es klang ein wenig nach Weltuntergang: «Trüber als je ist der Rückblick auf das vergangene Jahr, dunkel wie nie zuvor der Ausblick auf das kommende», schrieb die NZZ in ihrem Leitartikel zum Jahreswechsel 1921/22.

Die düstere Stimmung hatte reale Gründe – auch und gerade für die Schweizer Uhrenindustrie Die Umstellung von der Kriegswirtschaft auf die zivile Uhrenproduktion war nur holpernd vorwärtsgekommen, Währungsturbulenzen in wichtigen Märkten belasteten die Industrie und schliesslich verschärfte eine heftige Inflation im Inland die Lage Die Folgen waren drastisch: Allein 1921 brachen die Uhrenexporte um 49Prozent ein – der stärkste Rückgang seit Einführung der Exportstatistik im Jahr 1885. Und, so Uhrenhistoriker Bruno Bohlhalter: «Die Arbeitslosigkeit stieg ins Unermessliche, laut den behördlichen Schätzungen betraf sie im August 1921 rund 65 bis 75 Prozent aller Beschäftigten in der Uhrenindustrie.» Es war allerdings weder die erste noch die letzte Krise der Branche – und auch nicht die schwerste Der in Tokio lehrende Professor Pierre-Yves Donzé hat die Krisengeschichte der Uhrenindustrie eingehend untersucht und kam zu einem verblüffenden Ergebnis: Seit 1886 erlebt die Schweizer Uhrenindustrie im Durchschnitt nahezu jedes dritte Jahr eine Krise Rezessionen sind also fester Bestandteil des Uhrengeschäfts. Allein für das sogenannte «lange 19 Jahrhundert» – von der Französischen Revolution bis zum Beginn des

Ersten Weltkriegs – gab es 17 Krisen in der Branche Dies wiederum ist der Dissertation von Frédéric Scheurer zu entnehmen, dem historisch versierten Direktor der Handelsschule in La Neuveville Darunter waren kleinere, rasch überstandene Einbrüche aber auch schwere Erschütterungen mit tiefen Spuren Besonders gravierend war eine Krise in den 1870er Jahren – und sie führte zu einer denkwürdigen Reise.

Industriespionage in den USA 1876 war es als der Schweizer Ingenieur und spätere technische Direktor von Longines, Jacques David, seine Koffer packte und in die USA aufbrach. Sein Ziel: so viele Erkenntnisse wie möglich über die amerikanische Uhrenindustrie zu gewinnen. Im Grunde handelte es sich um nichts anderes als um Industriespionage denn David und sein Reisegefährte besuchten führende Uhrenfabriken, insbesondere Elgin und Waltham, beobachteten dabei die Abläufe «sehr genau» – allerdings «heimlich und ohne Wissen der besuchten Unternehmen», wie Bohlhalter in seinem Buch «Unruh – die schweizerische Uhrenindustrie und ihre Krisen im 20 Jahrhundert» schreibt. In einem 108-seitigen Rapport hielt David seine Beobachtungen fest – garniert mit detailreichen Skizzen über Produktionsmethoden und Werkzeugmaschinen der US-Marken. Man konnte das Dokument sehr wohl als Anleitung zum Bau einer modernen Uhrenfabrik lesen. Die Schweizer Neugier hatte einen guten Grund: Die bahnbrechenden

Entwicklungen in den USA hatten seit geraumer Zeit brutale Spuren in der Buchhaltung der heimischen Marken hinterlassen: 1873, 74 und 75 brachen die Uhrenexporte ein – hatte man 1872 noch 366000 Uhren in die USA exportiert, waren es fünf Jahre später knapp 50 000. Und 1876 kam es an der Weltausstellung in Philadelphia definitiv zur Demütigung. Die Amerikaner bewiesen mit ihren Exponaten, wie industrielle Massenware punkto Produktionseffizienz, Herstellungskosten, Zuverlässigkeit und Präzision die gute alte Schweizer Uhr geschlagen hatte Hierzulande hatte das Unheil parallel mit der in solchen Fällen üblichen Teufelsspirale ihren Lauf genommen: Überproduktion, Lageraufbau, forcierter Verkauf, Preiszerfall.

Relevant ist das historische Kapitel, das oft als «Schock von Philadelphia» bezeichnet wird, wegen der energischen Reaktion in der Schweiz. Befeuert von Jacques Davids Bericht setzte umgehend eine forcierte Industrialisierung ein: Von 1882 bis 1901 stieg die Zahl neuer Uhrenfabriken laut Bohlhalter von 72 auf 647. Noch besser: An ChronometrieWettbewerben trocknete die Schweiz die Amerikaner bald wieder ab, glänzte mit Präzision und setzte sich als Uhrennation Nummer 1 erneut an die Spitze Auch bei der erwähnten Krise von 1921 blieb man nicht untätig Hier reagierte der Bund mit einem Novum und stützte erstmals eine vor dem Kollaps stehende Industrie mit finanzieller Hilfe: Der Bundesrat beantragte vom Parlament einen Kredit von 20 Millionen Franken der tranchenweise freigegeben wurde Nach 9,1 Millionen war

Mit dem Uhrenstatut wurde die Uhrenindustrie buchstäblich zu Tode geschützt.

Schluss – die Wirtschaft hatte sich wieder aufgerappelt und das Geld nicht mehr nötig

Bis es 1927 bis 1933 erneut zum Absturz kam. Diesmal war vordergründig die Grosse Depression schuld –doch getroffenen wurde eine Branche die bereits geschwächt war Der Grund waren Schutzzölle im Ausland, vor allem in den USA.

Das Uhrenkartell war geboren

Zölle, so muss man wissen, betrafen ganze Uhren, aber nicht ihre Bestandteile wie Zahnräder Platinen, Triebe oder Federn. Und so kam es zur sogenannten Chablonnage Man exportierte statt ganzer Uhren deren Komponenten und liess sie vor Ort zusammenbauen. Das Ausmass dieser Praxis war enorm, allein in Pforzheim in Baden-Württemberg waren zum Beispiel 1000 Uhrmacher mit der Montage von Uhren beschäftigt, auch Deutschland hatte nämlich Schutzzölle eingeführt Wertmässig, so Bruno Bohlhalter, brachen die Umsätze der schweizerischen Uhrenindustrie 1930 um 23 Prozent ein, in den beiden darauffolgenden Jahren nochmals um weitere 38 beziehungsweise 40 Prozent Und von den rund 34 000 Angestellten der Branche waren gut 20 000 ganz oder teilweise arbeitslos.

Nicht weniger besorgniserregend: Ausländische Konkurrenz hatte dank der Chablonnage schönen Anschauungsunterricht vor Ort – wovon Marken wie Bulova Watch in den Vereinigten Staaten oder Citizen in Japan profitieren konnten