1 minute read

(Noch) keine Zeit zum Aufatmen

Gastbeitrag von Prof. Dr. Michael Hüther

Das Frühjahr 2023 zeigt, dass wir ökonomisch recht robust durch den Winter 2022/2023 gekommen sind. Der große Schock einer allumfassenden Energiemangellage mit Gas-Rationierungen ist ausgeblieben. Enttäuschend ist dennoch der Befund, dass die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal des Jahres 2023 im Vergleich zum Vorquartal kein Wachstum generieren konnte. Damit hat sich die Rezession zum Jahresende 2022, als das BIP den Vorquartalswert um 0,5 Prozent unterschritt, zwar nicht fortgesetzt – trotzdem ist keine Zeit zum Aufatmen da. Denn die Stagnation des Wirtschaftswachstums zusammen mit einer anhaltenden hohen Inflationsrate von sechs Prozent (Mai 2023) verdeutlichen das veritable Risiko einer mittelfristig anhaltenden Stagflation. Während die staatlichen und privaten Konsumausgaben zuletzt abnahmen, legte die Industrieproduktion insgesamt zu. Die Auftragsbücher füllen sich langfristig wieder und Investitionen werden vermehrt geplant. Doch die Produktion der energieintensiven Industrie ist nach kurzer Erholung am Anfang des Jahres im März erneut gesunken und liegt damit wieder 15 Prozent unter dem Niveau von 2015. Auch die Produktionszahlen des Maschinenbausektors stagnieren. Nur die Elektro- und vor allem die Autoindustrie verzeichnen eine erhöhte Produktion seit dem Jahresanfang.

Tempo und Fachkräfte gefragt

Daher ist nun Tempo gefragt, wenn Deutschland als Wirtschaftsstandort im internationalen Wettbewerb nicht unter die Räder gelangen will. Die Herausforderungen sind längst bekannt und vielfältig: Nicht nur die Inflation würgt einen potenziellen Aufschwung ab, sondern auch der Fachkräftemangel hemmt den geplanten Beschäftigungsausbau und die Expansion der Unternehmen. Forderungen nach höheren Löhnen und einer 4-Tage-Woche greifen zu kurz, denn sie können das strukturelle Problem und die Auswirkungen des demografischen Wandels nicht lösen. Innovationen wie die künstliche Intelligenz können nur dann ihre Wachstumspotenziale entfalten und dabei helfen, Ressourcen effizienter einzusetzen, wenn die Digitalisierung mit den dazugehörigen Investitionen in die Infrastruktur, Forschung und Bildung vorangetrieben wird. Die Energiekosten bleiben das zentrale Thema für die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Wirtschaftsstandortes, daher kommt der Vorschlag für einen Industriestrompreis zur rechten Zeit. Wichtig hierbei ist jedoch, dass die Anreizwirkung des Preises erhalten bleibt, damit weiterhin erneuerbare Energie ausgebaut wird und sich der Stromverbrauch auch künftig an den Zyklen der preisgünstigen Stromeinspeisung orientiert.

Bürokratiekosten senken

Möchten sich Deutschland und die EU als Wirtschaftsstandort behaupten, muss nicht nur die doppelte Transformation zügig und durchdacht umgesetzt werden, sondern müssen auch allgemein die Bürokratiekosten gesenkt werden. Und politische Maßnahmen wie das Lieferkettengesetz dürfen nicht die ausgerufenen Ziele einer resilienteren und diversifizierten Wirtschaft konterkarieren. Gerade in unsicheren Zeiten mit undurchsichtigen geopolitischen Positionen muss die EU eine Industriepolitik im richtigen Maße verfolgen, ohne einen Subventionswettlauf mit China und den USA zu riskieren, den sie aufgrund ihrer am Ende geringeren Größe und politischen Heterogenität ohnehin verlieren würde.

Konjunkturumfrage: Sorgen über politische Regulierungswut und Fachkräftekrise

Deutschland muss wieder attraktiver werden: für Fachkräfte, Investoren und Unternehmen. Vor allem die Kosten für Arbeit, Material und Energie, aber auch die Gesetzgebung belasten die norddeutsche Wirtschaft.

„Die Vielzahl neuer wirtschaftsfeindlicher Gesetze oder Regelungen sowie die immer bedrohlichere Fachkräftekrise sind die großen Sorgen der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie“, resümiert Folkmar Ukena, NORDMETALL-Präsident, die Frühjahrs-Konjunkturumfrage von NORDMETALL, AGV NORD und den Arbeitgeberverbänden Oldenburg, Bremen und Ostfriesland.

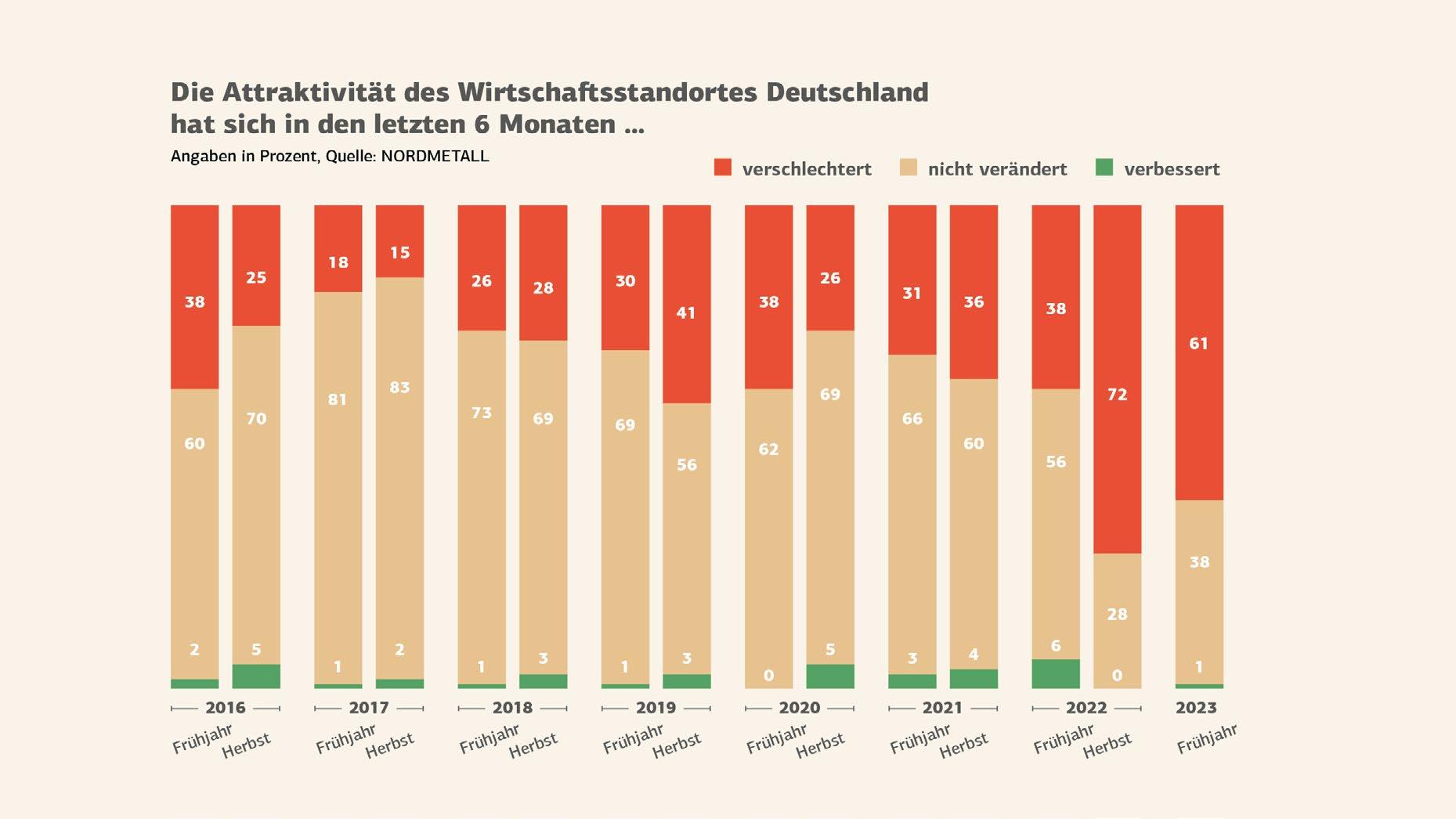

Wirtschaftsstandort immer unattraktiver

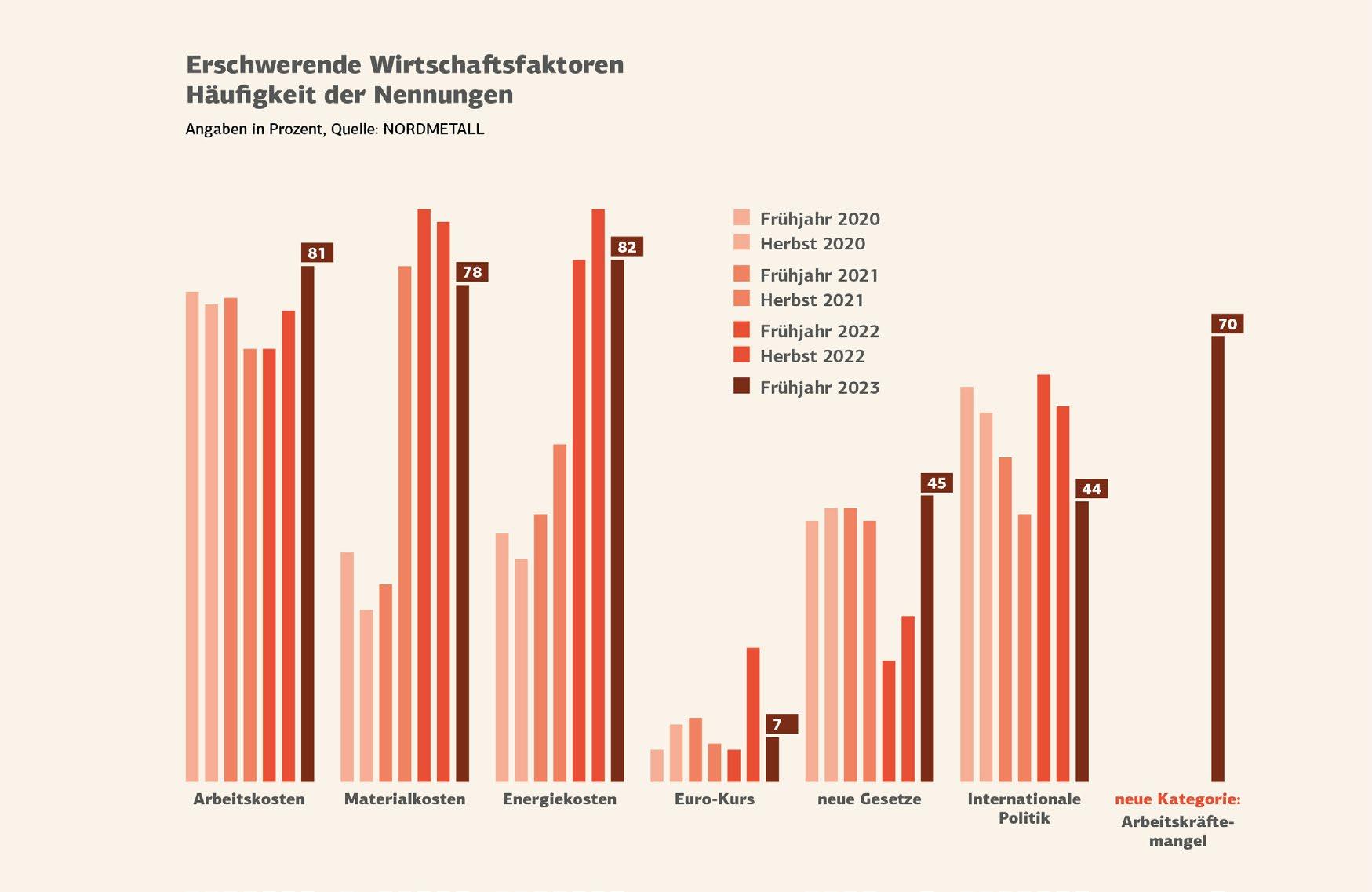

61 Prozent der Betriebe beklagen, dass sich die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Deutschland in den vergangenen sechs Monaten verschlechtert habe, der zweithöchste Wert innerhalb von sieben Jahren. 38 Prozent sehen keine Veränderung, mit einem Prozent sieht praktisch niemand Verbesserungen. Neue Gesetze bewerten 45 Prozent als erschwerende Wirtschaftsfaktoren, mehr als doppelt so viele Firmen wie vor einem Jahr. Insgesamt haben 159 Unternehmen mit rund 109.000 Beschäftigten im März und April an der Befragung in Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und dem nordwestlichen Niedersachsen teilgenommen.

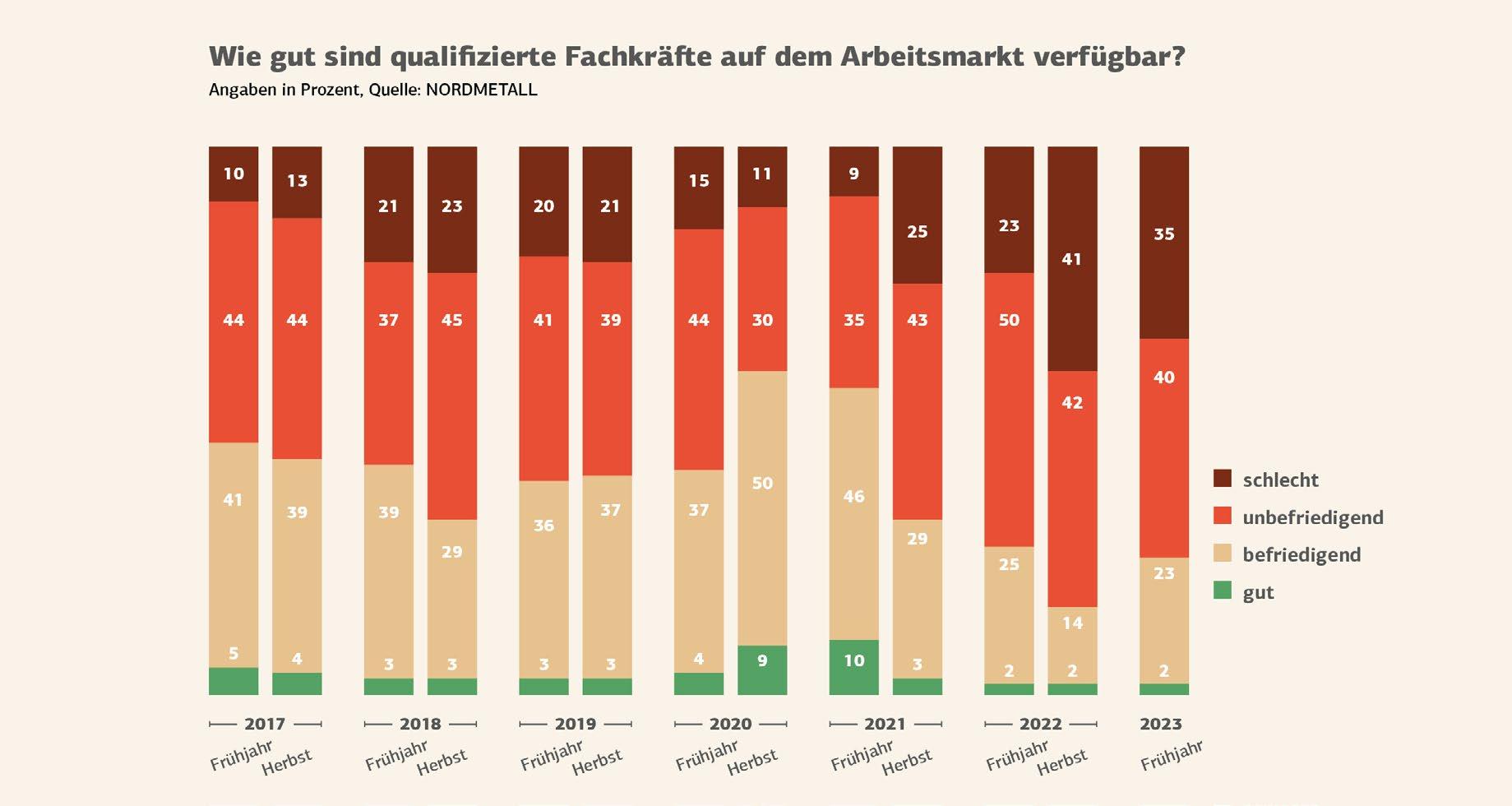

Den Arbeitskräftemangel ordnen 70 Prozent der Unternehmen als schwere Last für die norddeutsche M+E-Industrie ein. 75 Prozent beklagen die schlechte oder unbefriedigende Verfügbarkeit von Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt. Besonders in Hamburg (86 Prozent) und in Bremen (77 Prozent) wird dies als belastend bewertet. Mit 74 Prozent leiden fast genauso viele Betriebe unter dem Mangel an qualifizierten Auszubildenden. „Statt der Industrie immer neue und vielfach höchst fragwürdige Vorschriften zu machen, sollte sich die Politik endlich intensiver auf die Bekämpfung des Fachkräfte- und Azubi-Mangels konzentrieren“, kritisiert der Familienunternehmer Ukena. Bis heute gebe es weder einen nennenswerten Zuzug qualifizierter Fachkräfte aus dem Ausland noch werde das Problem der viel zu geringen Zahl gut gebildeter Bewerber für Ausbildungsplätze durch eine ambitioniertere Schulpolitik ernsthaft angegangen. „Beide Negativfaktoren leisten einen zusätzlichen Beitrag zur Deindustrialisierung Deutschlands, die angesichts dramatisch gestiegener Energie-, Material- und Arbeitskosten vier von fünf Unternehmen als schwere Last bezeichnen“, so der geschäftsführende Gesellschafter der LEDA-Werke in Leer, Ostfriesland.

Bessere Geschäftslage

Nach den schweren Einbrüchen durch die Coronapandemie und den Überfall Russlands auf die Ukraine bewerten fast neun von zehn Betrieben die Geschäftslage derzeit wieder als gut oder befriedigend. Knapp die Hälfte der norddeutschen M+E-Unternehmen ist mit Aufträgen über die kommenden sechs Monate hinaus ausgelastet, ein knappes Viertel für das nächste halbe Jahr. Nur noch 17 Prozent der Firmen sind durch Lieferengpässe noch stark oder sehr stark in ihrer Produktion eingeschränkt, im vorigen Herbst waren es im Umfragegebiet noch 33 Prozent. Ein gutes Viertel der Betriebe richtet durch die Suche neuer Handelspartner und die Verringerung von Abhängigkeiten ihre Lieferketten neu aus. Eine Verbesserung der Geschäftslage erwarten im kommenden halben Jahr mit einem knappen Viertel fast doppelt so viele Unternehmen wie im vorigen Herbst, mit starken regionalen Unterschieden: In Bremen erwarten nur acht Prozent eine Verbesserung, in Mecklenburg-Vorpommern 38 Prozent. Um durchschnittlich 14 Prozent müssen die norddeutschen M+E-Unternehmen ihre Verkaufspreise erhöhen, um die aktuellen Preissteigerungen auszugleichen. 46 Prozent wollen die Zahl ihrer Mitarbeiter in den nächsten drei Monaten erhöhen, der höchste Wert seit mehr als sieben Jahren. Zu erwarten wären so rund 1.800 Neueinstellungen in der norddeutschen M+E-Industrie bis zum Hochsommer. Folkmar Ukena: „Der Weltmarkt fragt unsere hochklassigen norddeutschen Metall- und Elektroprodukte wieder verstärkt nach. Aber die Politik unterstützt uns nicht bei der Schaffung besserer Rahmenbedingungen, um mehr Aufträge mit mehr und qualifizierterem Personal abzuarbeiten, im Gegenteil: Berlin und Brüssel überziehen die Betriebe mit immer mehr Bürokratie, vom Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz bis zur Arbeitszeiterfassung. Dieser Trend muss sich umkehren, damit die Deindustrialisierung nicht fortschreitet, Arbeitsplätze erhalten bleiben und der Wohlstand nicht schrumpft“, so die Forderung des NORDMETALL-Präsidenten.

Alexander Luckow