4 minute read

Interview mit Wilhelm Opatz zur Entwicklung der Stadt Frankfurt

Ein Interview mit dem Designer und Architekturkritiker Wilhelm Opatz zur Entwicklung der Stadt Frankfurt

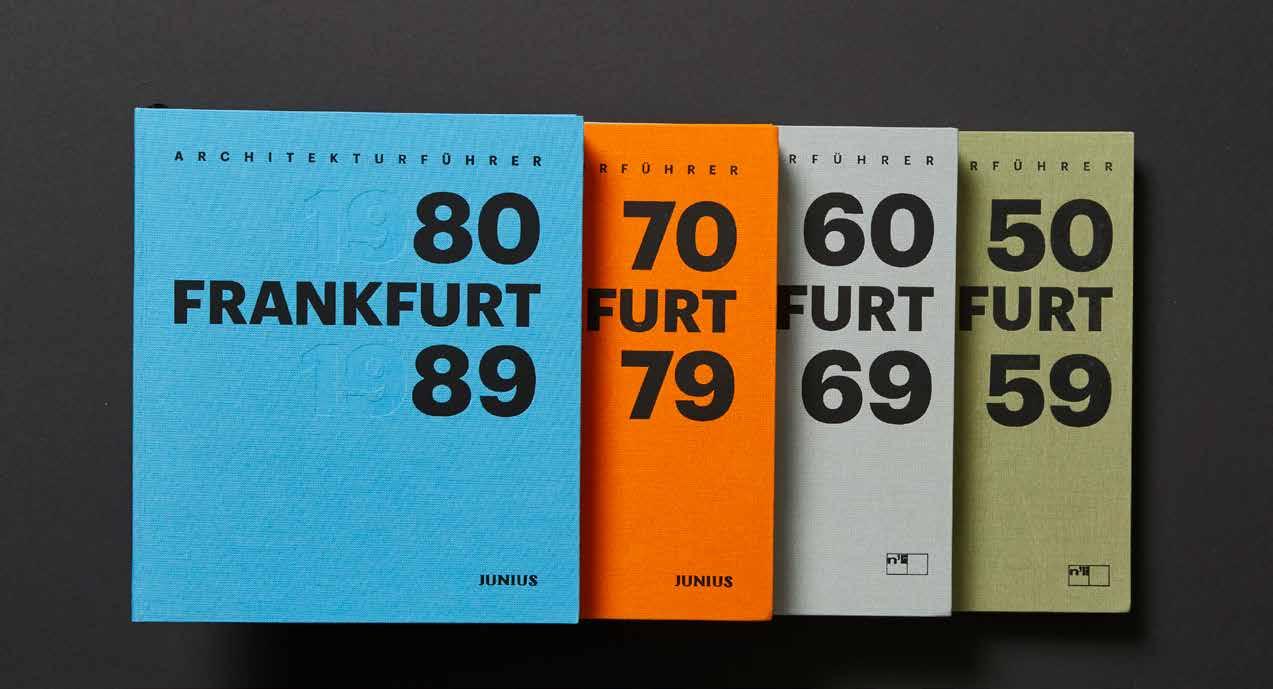

(MP) Bücher über Architektur erscheinen in großer Zahl, doch selten hat man eine so hochwertige, grafisch vollendet gestaltete und inhaltlich vielschichtige Reihe gesehen, wie jene Bücher, die der 1962 geborene Frankfurter Grafikdesigner, Innenarchitekt und Architekturkritiker Wilhelm Opatz begründet hat. Seine gemeinsam mit dem „Deutschen Werkbund“ bzw. den „Freunden Frankfurts“ herausgebrachten Bände „FRANKFURT 1950–1959“, „FRANKFURT 1960–1969“, „ FRANKFURT 1970-1979“ und „FRANKFURT 1980–1989“ stellen die jüngere Architektur- und gleichzeitig auch Kulturgeschichte der Stadt am Main in Bildern, Essays und Interviews vor. Bei der Auswahl der Bauten bleibt immer Platz für Überraschungen, für Abseitiges. Wir sprachen mit Wilhelm Opatz über seine Bücher, das Leben und die Architektur in Frankfurt.

Herr Opatz, Sie leben in einer Stadt, die zwar als cool, international und kunstaffin gilt, aber gleichzeitig auch von ihren Bewohnern seit jeher kritisch beäugt wird und etwa Marcel Reich-Ranicki im Jahr 1975 fragen ließ: „Kann man sich hier überhaupt wohlfühlen?“ Was macht das Leben in Frankfurt für Sie lebenswert? Wilhelm Opatz: Wir leben am nördlichen Stadtrand, sehr ruhig, fast dörflich, aber doch in einer – zuweilen wird von der kleinsten gesprochen – Metropole, in der ich, nach einer viertelstündigen Radfahrt, alle Vorteile des Globalen genießen kann: hervorragende Kultur, gute Buchhandlungen, interessante Leute, exotische Küche, vielfältige Freizeiteinrichtungen ... Architektur in Frankfurt: Mit Ihren Büchern gehen Sie der Sache auf den Grund. Was macht die jüngere Architekturgeschichte der Stadt interessant und speziell? WO: Es ist der Wille zur Veränderung. Nicht nur die Silhouette ändert sich. Auch im Schatten der Hochhäuser fallen Altbauten. Nein, nicht die der heiligen Gründerzeit. Es sind Häuser der Stadtreparatur der Nachkriegszeit, die den Neubauten weichen müssen. Das Denkmalamt muss hier aufpassen und sehr schnell reagieren.

Auch in Frankfurt gibt es einen Trend zur Historisierung. Die neue Frankfurter Altstadt: Was empfinden Sie, wenn Sie da durchlaufen? WO: Ich kann nicht verleugnen, dass mich das Treiben in den neuen, alten, verwinkelten Gassen durchaus positiv stimmt – aber wann sehe ich das schon? Die Altstadt wurde nicht in erster Linie für Frankfurter gebaut. Einige Mutige wohnen dennoch dort. Touristen erfreuen sich vor allem daran.

Frankfurt ist bekannt für sein Museumsufer, für die Architektur des Neuen Frankfurt, vor allem aber für die Hochhausarchitektur – für seine Skyline. Sehen Sie da interessante neue Entwicklungen? WO: Oh ja, die Skyline wird aktuell mächtig verdichtet. Mit Abstand das interessanteste Projekt in dem Zusammenhang dürfte „FOUR“ sein: Auf dem ehemaligen Gelände der Deutschen Bank, mitten in der Stadt, entstehen vier Hochhäuser, die mit einer Sockelzone verbunden sein werden, alles nach Plänen des niederländischen Architekturbüros UNStudio von Caroline Bos und Ben van Berkel. Dieser, typisch Frankfurt, hatte in seiner Zeit

FRANKFURT

als Leiter der Architekturklasse der Städelschule kein Projekt in der Stadt realisiert …

Haben Sie so etwas wie einen Lieblingsbau in Frankfurt? WO: Natürlich, aber wundern Sie sich Sie nicht: Es ist die Trauerhalle von Max Bächer (1925-2011), hier im Norden der Stadt gelegen. Wenn ich mit Besuchern etwas Längeres besprechen muss, führe ich sie dorthin spazieren. Der Bau ist angemessen, aber alles andere als voller Trauer. Und der angrenzende Friedhof ist eine Parkanlage, mit dem Blick auf den Taunus auf der einen und die Hochhäuser auf der anderen Seite.

In Ihren Büchern geht es auch um Architektur, die es nicht mehr gibt. Was ist für Sie das schönste Gebäude in Frankfurt, das nicht mehr steht? WO: Ich bin ein optimistischer Zeitgenosse, zukunftsgerichtet. Den schmerzenden Rückblick auf ein geliebtes Gebäude, das es nicht mehr gibt, vermeide ich. Das würde nur Ärger und schlechte Laune verursachen. Aber ein Abriss muss dennoch nicht gleich Trauer bedeuten: Der skurrile Henninger Turm von 1961, 2012 ist er gefallen, wurde durch einen Doppelgänger von Meixner Schlüter Wendt Architekten würdevoll ersetzt. Nicht mehr ganz so asketisch: Man erblickt darin den Wohlstand der Stadt. Wann wird der nächste Band der Reihe erscheinen? WO: Wir sind mitten drin. Mehr als die Hälfte der Bauten ist bereits fotografiert – inklusive der Trauerhalle! Die Autoren sind mit den Texten beschäftigt. Alles läuft sehr gut. Jetzt steht die Finanzierung an. Ein großes Thema, aber wie ich es bereits sagte, ich bin ich ein optimistischer Mensch. Deshalb planen wir die Buchvorstellung für den Herbst 2022!

Vielen Dank für das Gespräch!

Zur Person: Nach einem Innenarchitektur-Studium an der Fachhochschule Wiesbaden arbeitete Wilhelm Opatz in renommierten Werbeagenturen (unter anderen Meiré und Meiré, GGK, Ogilvy & Mather) und gründete 1997 gemeinsam mit seiner Ehefrau Natalie Opatz das Grafikdesign- und TextBüro Opatz Kommunikation. In jüngster Zeit erlangte er Bekanntheit als Herausgeber und Mitautor von Werken über die Architektur Frankfurts, welche im Schweizer Niggli Verlag und im Hamburger Junius Verlag erschienen sind und einen interessanten, ungewöhnlichen Blick auf bekannte aber auch in Vergessenheit geratene Bauwerke behandeln.