Abgestimmt vom Vorstand des Naturpark Öewersauer am 15. Mai 2025

Auftraggeber:

Naturpark Öewersauer 15, rue de Lultzhausen L-9650 Esch-sur-Sûre

Kontakt: Frau Christine Lutgen

Auftragnehmer: pact s.à r.l. bureau d’études en aménagement du territoire et urbanisme 58, rue de Machtum L-6753 Grevenmacher

Foto Titelseite: Caroline Martin

Mai 2025

Das vorliegende Dossier wurde konform zur folgenden gesetzlichen Bestimmung erarbeitet:

Loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels nachfolgend auch als Naturparkgesetz bezeichnet.

Entsprechend Artikel 6 des Naturparkgesetzes behandelt die Vorstudie (Étude préparatoire) folgende Punkte:

1. Eine Notiz, die den Gegenstand, die Gründe und den Umfang des Vorhabens angibt (une note indiquant l’objet, les motifs et la portée de l’opération)

2. Liste der Naturparkgemeinden mit Angabe der Kadastersektionen pro Gemeinde (la liste des communes concernées par le parc naturel avec l’indication, par commune, des sections cadastrales correspondantes)

3. Topographische Karte mit Darstellung der Grenzen des Naturparks (une carte topographique avec le tracé des limites du parc)

4. Die wesentlichen Zielsetzungen, bezogen auf Artikel 2 des Naturparkgesetzes vom 10. August 1993 (les objectifs fondamentaux du projet, définis en fonction de l’article 2 de la loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels)

1.

Eine Notiz, die den Gegenstand, die Gründe und den Umfang des Vorhabens angibt

1.1 Gegenstand (Objet)

Der Naturpark Öewersauer wurde am 6. April 1999 als gemeinsames Instrument einer nachhaltigen Regionalentwicklung von den Gemeinden und dem Staat mittels einer großherzoglichen Verordnung (Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant déclaration du Parc Naturel de la Haute-Sûre) als erster Naturpark Luxemburgs gegründet. Die Rahmengesetzgebung zu den Naturparken wird durch das Gesetz vom 10. August 1993 gebildet (Loi du 10 août 1993 relative aux Parcs naturels). Bei seiner Gründung 1999 umfasste der Naturpark Öewersauer das Territorium der damaligen Gemeinden Boulaide, Ell, Esch-sur-Sûre, Heiderscheid, Lac de la Haute-Sûre, Neunhausen und Winseler.

Der Naturpark wurde, wie das Naturpark-Gesetz es vorsieht, zunächst für eine Laufzeit von zehn Jahren geschaffen. Durch die großherzogliche Verordnung vom 17. März 2016 (Règlement grand-ducal du 17 mars 2016 portant renouvellement et modification du statut du Parc naturel de la Haute-Sûre) wurde das Naturparkstatut letztmals um weitere 10 Jahre bis zum Jahr 2026 verlängert. Zu diesem Zeitpunkt erfolgte ebenfalls der offizielle Beitritt der Gemeinde Wiltz (mit der ehemaligen Gemeinde Eschweiler). 2026 steht nun eine weitere Verlängerung um 10 Jahre bis einschließlich 2035 an. Dies erfolgt im Rahmen einer Bilanzierungsprozedur, welche in der besagten großherzoglichen Verordnung vorgesehen ist. Heute bilden die fünf – z.T. fusionierten –Gemeinden Bauschleiden, Esch-Sauer, Stauseegemeinde, Wiltz und Winseler den Naturpark Öewersauer Im Rahmen dieses Verlängerungsprozesses soll auch die Gemeinde Goesdorf, deren Aufnahmeverfahren bereits im Januar 2020 begann, dem Naturpark beitreten. Die Erneuerung und Erweiterung des Naturparks bedingt eine Abänderung der großherzoglichen Verordnung. Entsprechend dem Naturparkgesetz ist dabei die gleiche Prozedur wie bei der erstmaligen Aufstellung durchzuführen.

Zusammenfassend zählen hierzu:

1. die Anpassung der Étude préparatoire,

2. die Anpassung der Étude détaillée,

3. die öffentliche Auslegung der Plandokumente und der Entscheid der Gemeinderäte,

4. die Anpassung der großherzoglichen Verordnung. Mit dem vorliegenden Dokument soll die Étude préparatoire, welche im März 2016 im Rahmen der Verlängerung der Naturparkstatuten um weitere 10 Jahre verabschiedet wurde, angepasst und somit sowohl der Verlängerungs- als auch der Erweiterungsprozess mit der Gemeinde Goesdorf formal eingeleitet werden

Bei der Étude préparatoire handelt es sich um eine erste Zusammenstellung von Informationen zu Beweggründen, Auswirkungen und Zielen des erweiterten Naturparks. Sie ist als gemeinsame Absichtserklärung der Gemeinden im erweiterten Naturpark zu sehen.

Die angepasste Étude préparatoire wird der Bevölkerung im Rahmen einer öffentlichen Informationsveranstaltung vorgestellt. Anschließend geben der Conseil Supérieur de l’Aménagement du Territoire (CSAT) und der Conseil Supérieur pour la Protection de la Nature (CSPN) eine Stellungnahme zu dem Dokument ab. Auf dieser Grundlage beauftragt der zuständige Minister für Wohnungsbau und Raumentwicklung dann die Arbeitsgruppe (Naturpark und Beitrittsgemeinde) die Étude détaillée zu erstellen, welche als Entwicklungskonzept unter anderem die Zielsetzungen, Maßnahmen und das Budget des Naturparks detailliert darlegt. Anschließend erfolgt die vom Naturparkgesetz vorgesehene öffentliche Auslegung und Anhörung zur Étude détaillée, sowie der definitive Entscheid der Gemeinderäte über ihre weitere Beteiligung bzw. ihre Neubeteiligung am Naturpark.

1.2 Gründe (Motifs)

Grundlegende Orientierung

Übergeordnetes Ziel eines Naturparks ist die nachhaltige Regionalentwicklung, d.h. im Vordergrund steht die gleichrangige Vernetzung von ökologischen, sozialen und ökonomischen Belangen der regionalen Entwicklung. Neben der Förderung der Lebensqualität und der Entwicklungsperspektiven für die Einwohner (Wohnumfeld, Arbeit, etc.) verfolgt der Naturpark auch das Ziel, zum Erhalt der speziellen Landschaft, welche den Naturpark prägt, beizutragen. Der Naturpark soll dabei Wege finden die verschiedenen Entwicklungs- und Schutzziele in einem kontinuierlichen, partnerschaftlichen Prozess optimal im Sinne der Region aufeinander abzustimmen. So sind die vorhandenen natürlichen und kulturellen Ressourcen wertsteigernd zu nutzen und zu schützen, ökonomische und soziale Entwicklungen der Region zu fördern und zu verbessern, Tourismus im Einklang mit der Natur und der Umwelt zu entwickeln und eine Sensibilisierung für die Umwelt zu schaffen.

Beweggründe für die angestrebte Erweiterung des Naturparks

Der Naturpark Öewersauer liegt im Nordwesten Luxemburgs und ist natur- und strukturräumlich Bestandteil des Ösling (Éislek), welches zum Rheinischen Schiefergebirge bzw. dem Eifel-Ardennen-Massiv gehört. Im Westen grenzt der Naturpark an Belgien und somit an den Parc naturel de la Haute-Sûre Forêt d’Anlier. Im Norden schließt sich der Naturpark Our an – gemeinsam bilden sie eine großflächige Schutz- und Erholungslandschaft.

Die Landschaft des Naturparks Öewersauer ist geprägt durch eine abwechslungsreiche Topographie, die vom Einschnitt der Sauer und ihrer Nebenflüsse in das Schieferplateau bestimmt wird. Das Relief zeigt sich in tiefen Tälern, bewaldeten Steilhängen, Feuchtwiesen sowie landwirtschaftlich genutzten Hochplateaus. Markant ist der Öewersauer-Stausee, der als zentrales Landschaftselement nicht nur landschaftlich prägend, sondern zugleich die wichtigste Trinkwasserquelle Luxemburgs ist. Die typischen Dorfstrukturen der Ardennen fügen sich harmonisch in dieses Landschaftsbild ein.

Der Naturpark ist überwiegend ländlich geprägt: 50,1 % der Fläche entfallen auf Wald, 39,8 % auf landwirtschaftlich genutzte Flächen. Die Bevölkerungsdichte der Gemeinden Bauschleiden, Esch-Sauer, Stauseegemeinde und Winseler liegt deutlich unter dem nationalen Durchschnitt, während Wiltz als regionales Zentrum eine höhere Dichte sowie einen größeren Anteil an Siedlungsfläche aufweist. Durch größere, zusammenhängende Bebauung zeigt Wiltz deutlich stärkere urbane Züge und eine intensivere anthropogene Prägung der Landnutzung.

Neben seiner ökologischen Bedeutung übernimmt der Naturpark vielfältige Funktionen: Er dient als wichtiges Erholungsgebiet mit einem gut ausgebauten Netz an Wander- und Radwegen und setzt starke Akzente in den Bereichen nachhaltige Regionalentwicklung, Schutz der Wasserqualität sowie Förderung umweltfreundlicher Landwirtschaft und sanften Tourismus. Die enge Verbindung von Natur, Kultur und regionaler Identität macht ihn zu einem wertvollen Bestandteil des luxemburgischen Naturschutz- und Erholungsraums.

Durch den möglichen Beitritt der Gemeinde Goesdorf – die derzeit über einen Partnerstatus verfügt – könnte das bereits hohe naturräumliche, kulturhistorische, wirtschaftliche und touristische Potenzial des Naturparks weiter gestärkt und sinnvoll ergänzt werden.

Goesdorf

Die Gemeinde Goesdorf besteht aus den Ortschaften Bockholtz, Büderscheid, Dahl, Dirbach (z.T.), Goebelsmühle (z.T.), Goesdorf, Masseler und Nocher. Sie umfasst eine Gesamtfläche von 2.941 Hektar und grenzt an drei Mitgliedsgemeinden des Naturparks Öewersauer (Esch-Sauer, Stauseegemeinde und Wiltz), an eine Mitgliedsgemeinde des Naturparks Our (Kiischpelt), sowie an dessen Beitrittskandidaten Bourscheid. Die Gemeinde Goesdorf verfügt über ca. 1.051 ha landwirtschaftliche Fläche (35,7 %) und ca. 1.636 ha Waldfläche (55,6 %). Die Hauptgewässer der Gemeinde sind im Norden und Osten die Wiltz und im Süden die Sauer, die beide gleichzeitig auch zu großen Teilen die Gemeindegrenze bilden. Wichtigste Nebengewässer sind u.a.: Boukelzerbaach, Burebaach, Delerbaach, Delmeschbaach, Fluesbech, Haaderbaach, Nacherbaach, Rolbaach, Schalbech und Schlirbech.

Das Gemeindegebiet von Goesdorf liegt im Naturraum Mittleres Hochösling und innerhalb des grand ensemble paysager Öewersauer–Kiischpelt. Teile von drei NATURA-2000-Habitatschutzgebieten befinden sich auf dem Gemeindegebiet von Goesdorf: LU0001008 (Vallée de la Sûre moyenne de Esch/Sûre à Dirbach), LU0001006 (Vallées de la Sûre, de la Wiltz, de la Clerve et du Lellgerbaach) und ein kleiner Abschnitt des LU0001007 (Vallée supérieure de la Sûre / Lac du barrage). Das FFH-Gebiet LU0001008 verläuft entlang der südlichen Gemeindegrenze und ist im PNPN als Zone spéciale de conservation (ZSC) gekennzeichnet. Die Teile von LU0001006 im Norden und Osten der Gemeinde sind klein und voneinander isoliert. Zudem umfasst Goesdorf ebenfalls ein NATURA-2000-Vogelschutzgebiet (LU0002013 Région de Kiischpelt).

Abbildung 1: Schutzgebiete im erweiterten Naturpark (Darstellung durch pact s.à r.l.)

Neben ihrem hohen naturräumlichen und ökologischen Potenzial besitzt die Gemeinde Goesdorf auch kulturhistorische Bedeutung, insbesondere durch die ehemalige Antimongrube, in der bis kurz vor dem Zweiten Weltkrieg Antimon abgebaut wurde.

Bereits seit Jahren arbeitet Goesdorf mit dem Naturpark Öewersauer zusammen, z. B. im Rahmen des Flussvertrags oder der Energieberatung. Ende 2019 äußerte die Gemeinde konkret ihren Wunsch, dem Naturpark offiziell beizutreten. In diesem Zusammenhang wurde am 17.01.2020 eine Vereinbarung über eine zukünftig engere Zusammenarbeit unterzeichnet.

Als Mitglied der LEADER-Region „Éislek“ pflegt Goesdorf ebenfalls seit längerem eine enge Zusammenarbeit mit dem Naturpark Öewersauer. So wurde das Projekt zum Dorferneuerungskonzept „Blick fürs Dorf Goesdorf“ ins Leben gerufen, das einen partizipativen Prozess fördert und den Einwohnern ermöglicht, sich aktiv an der Gestaltung ihres Dorfes und der Gemeinde zu beteiligen. Im Rahmen eines partizipativen LEADER-Projekts, sowie aufgrund des Wunsches, das industrielle Erbe von Goesdorf – das Gefahr läuft, in Vergessenheit zu geraten – zu erhalten, unterstützte der Naturpark zudem bei der Erneuerung der Schilder des geologischen Lehr- und Erlebnispfades „Op der Spuer vum Antimon“.

Innerhalb des Interreg GR Projektes „Sous nos pieds“, das im Jahr 2024 angelaufen ist, und das geologische industrielle Erbe „unter unseren Füßen“ thematisiert, widmet der Naturpark sich u.a. der Inwertsetzung der Antimonmine.

Goesdorf ist zudem Teil des Projekts „Club Uewersauer“. Das gemeinsame Projekt der Gemeinden Bauschleiden, Esch-Sauer, Goesdorf, der Stauseegemeinde und Winseler hat zum Ziel, ältere Menschen zur aktiven Teilhabe zu ermutigen und sozialer Isolation entgegenzuwirken. Auch in der Umweltbildung ist Goesdorf aktiv: Seit 2021 nehmen Schüler am „Dag vum Bam“ teil – einer Initiative zur Sensibilisierung für Naturschutz und Biodiversität. Zudem wurde mithilfe des Naturparks Öewersauer die Kirche von Goesdorf auf Fledermausvorkommen untersucht. Nachdem 2022 in Büderscheid eine Kolonie des Großen Mausohrs entdeckt worden war, folgte 2023 ein Telemetrieprojekt zur Lokalisierung weiterer Vorkommen.

Mit dem Beitritt Goesdorfs würde der Naturpark Öewersauer nach Osten erweitert und die bestehende territoriale Lücke zwischen den Naturparken Öewersauer und Our geschlossen. Es entstünde ein zusammenhängender, ökologisch wertvoller Landschaftsraum, der die biologische Vielfalt fördert und die naturräumliche Vernetzung stärkt.

Aus finanzieller Sicht ist die Erweiterung positiv zu bewerten, da sie einerseits die finanzielle Basis des Naturparks stärkt und andererseits die geforderte Flexibilität bei der Budgetgestaltung auf Gemeindeebene umsetzt

Aus landesplanerischer Sicht liegt Goesdorf laut dem Programme directeur d’aménagement du territoire (PDAT, 2023) im „Espace d’action Éislek“ So erachtet auch der PDAT die Integration von Goesdorf in den Naturpark aus raumplanerischer Sicht als förderlich. Der erweiterte Naturpark würde sich kohärent in die Landesplanung einfügen, und der Beitritt von Goesdorf zum Naturpark Öewersauer würde sowohl für die Gemeinde selbst als auch für die Gemeinschaft der Naturparkgemeinden das Entwicklungspotenzial steigern – etwa durch gemeinsame Entwicklungsprojekte oder organisatorische Kooperationen. So ist eine gemeinsame Strategie für Raumplanung auch in der geplanten Vision territoriale „Wiltz et alentours“ und der entsprechenden Konvention die im Sommer 2025 unterschrieben wird, bereits so vorgesehen.

Durch die Erweiterung des Naturparks um die Gemeinde Goesdorf wächst die Bevölkerung im Vergleich zum aktuellen Naturpark um 10 % auf 18 270 Einwohner und die Fläche um 14,6 % auf 231 km2 (siehe untenstehende Tabelle).

Gemeinde Einwohner Fläche km2 Ew/km2

Bauschleiden 1 521

Esch-Sauer 3 188

Stauseegemeinde 2 281

Wiltz 8 102

Winseler 1 515

Aktueller Naturpark 16 607

Goesdorf 1 663

Naturpark 18 270

Großherzogtum Luxemburg 672 050 2 586,40 259,84

Anteil erweiterter Naturpark / Luxemburg 2,72 % 8,93 %

Tab. 1: Bevölkerungs- und Flächendaten des Naturparks Öewersauer und seiner Erweiterung (Quelle: STATEC, Stand: 2024, Darstellung durch pact s.à r.l)

1.3 Umfang des Vorhabens (Portée)

Naturparksyndikat und Beirat

Der erweiterte Naturpark Öewersauer wird, wie bisher, von einem Naturparksyndikat verwaltet. Gemäß den großherzoglichen Verordnungen aus den Jahren 1999 und 2016 wird das Syndicat pour l'aménagement et la gestion du Parc Naturel de la Haute-Sûre von einem gemischten Gemeindesyndikat verwaltet, welches sich aus einem Vorstand (Comité), einem Exekutivbüro (Bureau) und einem Beirat (Commission consultative) zusammensetzt. Mit der Erweiterung des Naturparks durch Goesdorf wird die Besetzung der verschiedenen Gremien teilweise angepasst werden müssen.

Der Vorstand des Naturparks Öewersauer besteht aktuell aus fünf Vertretern der Gemeinden sowie fünf Vertretern staatlicher Verwaltungen und Ministerien. Ergänzt wird der Vorstand zudem durch ein Mitglied der Gemeinde Goesdorf, das als externer Experte (ohne Stimmrecht) hinzukommt

Gemäß Artikel 16 des Naturparkgesetzes (Loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels) hat der Vorstand des Syndikats insbesondere folgende Aufgaben:

1. die allgemeinen Richtlinien festzulegen, die für die Durchführung der verschiedenen Aktivitäten des Naturparks anzuwenden sind;

2. den jährlichen Verwaltungsplan zu verabschieden, der insbesondere Folgendes umfasst:

a. die Einstellung und Einstufung der Mitarbeiter, die gegebenenfalls dem in Artikel 17 dieses Gesetzes vorgesehenen Dienst des Naturparks zugewiesen werden;

b. den Erwerb, die Veräußerung und den Austausch von Immobilien sowie deren Zweckbestimmung sowie Bauarbeiten und größere Reparaturen;

c. die Investitions- und Betriebshaushalte sowie die Jahresabschlüsse;

3. Spenden und Vermächtnisse anzunehmen oder abzulehnen;

4. den allgemeinen Tätigkeitsbericht sowie das Tätigkeitsprogramm zu erstellen;

5. das Syndikat in gerichtlichen Verfahren zu vertreten.

Gemäß dem Naturparkgesetz sind mindestens die Hälfte der Mitglieder des Vorstands des Naturparksyndikats lokale Vertreter. Zudem wird die Präsidentschaft des Naturparks – laut Statuten – durch einen Gemeindevertreter ausgeübt. Die Erweiterung des Naturparks durch die Gemeinde Goesdorf bedingt die Ergänzung eines Vertreters aus der Beitrittsgemeinde und gegebenenfalls eine Anpassung der staatlichen Vertreter.

Das Exekutivbüro als ausführendes Organ des Vorstandes ist von diesem gewählt und setzt sich aus einer festgelegten Anzahl von Vertretern des Staates (aktuell 2) und der Gemeinden (aktuell 2) zusammen. Es wird

vorgeschlagen bei einer Erweiterung, die Anzahl der Mitglieder im Exekutivbüro von 4 auf 5 Mitglieder zu erhöhen (2 Staats-, 3 Gemeindevertreter).

Der beratende Beirat des Vorstandes des Naturparks Öewersauer setzt sich aktuell aus 16 Vertretern der lokalen Bevölkerung, lokalen und/oder regionalen Interessengruppen sowie privatrechtlichen Vereinigungen zusammen, deren Aktivitäten mit den Zielsetzungen des Naturparks im Einklang stehen. Die Aufgaben des Beirates bestehen in der Unterstützung und Beratung des Vorstandes (Artikel 18 des Naturparkgesetzes). Mit dem Beitritt von Goesdorf erfolgt ein Aufruf, an dem interessierte Einwohner und Mitglieder von Vereinen und Organisationen dieser Gemeinde teilnehmen können. Die Ernennung der neuen Mitglieder des Beirats erfolgt durch den Vorstand.

Naturparkverwaltung

Die Naturparkverwaltung wird gemäß Artikel 17 des Naturparkgesetzes (Service du parc), geführt von einer Geschäftsführung unter der Aufsicht des Vorstands und des Exekutivbüros und ist für die Umsetzung des jährlichen Verwaltungsplans verantwortlich. Sie setzt die Beschlüsse des Vorstands um, gewährleistet die laufende Verwaltung des Naturparks und übernimmt die Leitung, Koordinierung sowie Überwachung der thematischen Abteilungen. Im Zuge der Erneuerung und Erweiterung soll die bestehende Naturparkverwaltung beibehalten werden.

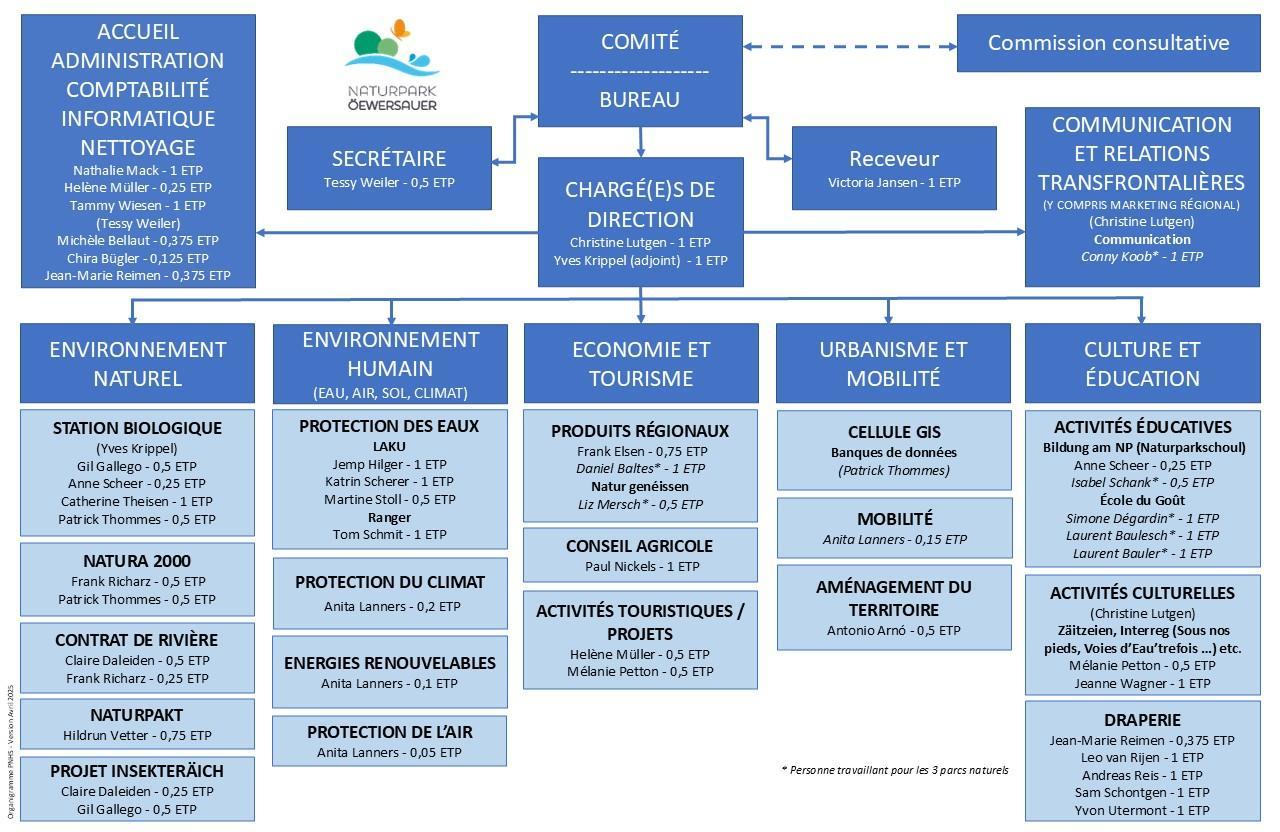

Das Team des Naturparks Öewersauer setzt sich aktuell (Stand: 04/2025) aus 30 Mitarbeitenden zusammen. Davon sind 25 fest angestellt, drei weitere arbeiten befristet und 2 sind über die „Aide à l'embauche de chômeurs de longue durée (EMI)“ eingestellt.

Darüber hinaus sind sieben Mitarbeitende in ihren jeweiligen Fachbereichen für alle drei Naturparks in Luxemburg zuständig, auch wenn sie jeweils bei einem der drei Parks angestellt sind.

Abbildung 2: Organigramm des Naturparks (Quelle: Naturpark Öewersauer, Stand: April 2025)

Abbildung 3: Gemeinsame Mitarbeiter des Naturpark Our, Naturpark Öewersauer und Natur- & Geopark Müllerthal (Quelle: Étude Préparatoire Naturpark Our)

Grundstruktur des Naturparkbudgets

In Anwendung des „Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant déclaration du Parc Naturel de la Haute- Sûre“ sowie des „Règlement grand-ducal du 17 mars 2016 portant renouvellement et modification du statut du Parc naturel de la Haute-Sûre“ und des „Arrêté grand-ducal du 16 avril 1999 autorisant la création du Parc naturel de la Haute-Sûre“ sowie des „Arrêté grand-ducal du 22 novembre 2019 portant approbation des statuts modifiés du Syndicat pour l’aménagement et la gestion du Parc Naturel de la Haute-Sûre, en abrégé « Naturpark Öewersauer » “ , gemäß Artikel 8.2 der Statuten, setzen sich die Einnahmen wie folgt zusammen:

▪ Beiträge der Mitgliedsgemeinden

▪ Staatliche Kofinanzierung

▪ Einnahmen von Dienstleistungen

▪ Zinsen, Spenden und Vermächtnisse

Zudem kann ein Teil der Einnahmen aus europäischen Fördergeldern zur Finanzierung von Projekten bestehen. Hauptfinanzierer sind der Staat und die Gemeinden, welche zusammen im Schnitt 90 % des Budgets tragen.

Mit der Nutzung des denkmalgeschützten Gebäudes der Tuchfabrik als Sitz des Naturparks sind zusätzliche laufende Kosten verbunden – insbesondere im Hinblick auf Betrieb, Instandhaltung und Pflege –, die im Budget entsprechend berücksichtigt werden müssen.

Beitrag der Mitgliedsgemeinden

Gemäß Artikel 8.3. der Statuten legt der Vorstand die Gemeindebeteiligung jährlich fest.

Die geänderten Statuten (siehe: Arrêté grand-ducal du 22 novembre 2019 portant approbation des statuts modifiés du Syndicat pour l’aménagement et la gestion du Parc Naturel de la Haute-Sûre, en abrégé « Naturpark Öewersauer ») sehen als Gemeindebeteiligung einen Prozentsatz zwischen 2,5 % und 3,5 % der FGDC vor.

Finanzierung des Personals

Das Ministerium für Wohnungsbau und Raumentwicklung, Abteilung für Raumentwicklung, kofinanziert derzeit 10 ETP. Dies umfasst sowohl das Stammpersonal (z.B. Geschäftsführung und Sekretariat) als auch projektbezogene Posten (Rezeption, Klimaberatung, Kommunikation, Ranger, usw ) zu 50 %, 70 % bzw. 80 %.

Das Ministerium für Umwelt, Klima und Biodiversität kofinanziert aktuell insgesamt 5 ETP. Dazu gehören die Mitarbeiter der Biologischen Station, der Natura-2000-Berater, sowie Stellen im Zusammenhang mit Projekten, die über den Umwelt- bzw. Klimafonds finanziert werden. Die Finanzierung der Kosten des Naturpakt-Beraters erfolgt über die, den Gemeinden von Klima- Agence erstatteten Beträge.

Darüber hinaus finanziert das Umweltministerium eine halbe Stelle im Rahmen der Fließgewässerpartnerschaft zu 75 %.

Die 2,7 ETP der LAKU-Koordination werden zu 100 % über eine Konvention mit SEBES / Wasserfonds finanziert.

1 ETP landwirtschaftliche Beratung wird über die Beratungsmodule mit dem Landwirtschaftsministerium verrechnet.

Alle staatlichen Kofinanzierungen werden durch Konventionen mit den jeweiligen Ministerien geregelt.

Zusätzlich finanziert die ADEM zwei Arbeitsplätze zur Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen (Emploi d‘insertion pour chômeurs de longue durée - EMI).

Die Mitarbeiter, die für die drei Naturparke in Luxemburg in ihren jeweiligen Aufgabenbereichen gleichermaßen zuständig sind, sind jeweils bei einem der drei Naturparke fest angestellt. Die Personalkosten werden zu 70 % vom Ministerium für Wohnungsbau und Raumentwicklung, Abteilung für Raumentwicklung kofinanziert, während die verbleibenden 30 % zu gleichen Anteilen von den drei Naturparken getragen werden.

Die restlichen Personalkosten werden über die Gemeindebeiträge gedeckt. Im Schnitt tragen die Gemeinden zurzeit 25-30 % der Personalkosten.

Arbeitsschwerpunkte

Die Arbeitsschwerpunkte des Naturparks werden im Rahmen der Étude détaillée präziser ausgearbeitet. Eine erste Beschreibung befindet sich als Orientierungsrahmen im Kapitel 4 des vorliegenden Dokuments.

2. Liste der Naturparkgemeinden mit Angabe der Kadastersektionen pro Gemeinde

Dem erweiterten Naturpark Öewersauer gehören die folgenden 6 Gemeinden aus dem Kanton Wiltz (W) an.

Commune Sections cadastrales

Bauschleiden (W) A/Boulaide

B/Baschleiden

C/Surré

Esch-Sauer (W) EA/Esch-sur-Sûre

HA/Tadler

HB/Ringel

HC/Heiderscheid

HD/Eschdorf

HE/Merscheid

NA/Lultzhausen

NB/Neunhausen

NC/Insenborn

Stauseegemeinde (W)

HA/Tarchamps

HB/Watrange

HC/Harlange

MA/Kaundorf

MB/Nothum

MC/Mecher

MD/Liefrange

ME/Bavigne

Commune Sections cadastrales

Wiltz (W) WA/Wiltz

WB/Niederwiltz

WC/Roullingen

WD/Weidingen

EA/Selscheid

EB/Knaphoscheid

EC/Eschweiler

ED/Erpeldange

EE/Scharthof

Winseler (W) A Grumelscheid

B Noertrange

C Winseler

D Berlé

E Doncols et Sonlez

Goesdorf (W) A/Nocher

B/Buderscheid

C/Dahl

D/Masseler et Harderbach

E/Bockholtz

F/Goesdorf

Tab. 2: Gemeinden des erweiterten Naturpark Öewersauer einschließlich ihrer Katastersektionen (Quelle: ACT, Darstellung durch pact s.á r.l.)

3. Topographische Karte mit Darstellung der Grenzen des Naturparks

Legende

Landesgrenze

Naturparkgrenze (inklusive Goesdorf)

Abb. 4: Topographische Karte mit Darstellung der Grenzen des erweiterten Naturpark Öewersauer (Darstellung durch pact s.á r.l.)

4. Die wesentlichen Zielsetzungen, bezogen auf Artikel 2 des

Naturparkgesetzes vom 10. August 1993

4.1 Ziele

Der Naturpark versteht sich als ein Instrument zur nachhaltigen Entwicklung ländlicher Räume. Dabei steht die Herausforderung im Vordergrund, eine nachhaltige Regionalentwicklung zu fördern und gleichzeitig die natürlichen und kulturellen Potenziale der Region zu bewahren und gezielt nutzbar zu machen. Ziel ist es, ökologische, soziale und wirtschaftliche Belange gleichrangig zu verknüpfen und im Sinne einer nachhaltigen Regionalentwicklung in Einklang zu bringen.

Ein zentrales Ziel des Naturparks besteht darin, Schutz und Entwicklung in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen. Gleichzeitig sollen neue wirtschaftliche Impulse gesetzt und die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner der Naturparkregion nachhaltig verbessert werden.

Die Positionierung der Region als Naturpark stärkt nicht nur das positive Erscheinungsbild nach außen, sondern bildet auch eine zentrale Grundlage für die Förderung der Regionalentwicklung sowie der regionalen Wertschöpfung und Produktvermarktung.

Als Kooperationsmodell zwischen Staat und Gemeinden übernimmt der Naturpark verschiedene Rollen – etwa als Träger, Initiator, Koordinator, Promoter oder Lobbyist bei der Umsetzung von konkreten Projekten

Der angewandte „Bottom-up“-Ansatz – von der Ideenentwicklung über die Projektplanung bis zur Genehmigung – fördert die aktive Mitwirkung regionaler Akteure und trägt wesentlich zur Ausbildung einer gemeinsamen Identität bei. Auf diese Weise wird die Zusammenarbeit zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Interessengruppen, Kommunen und staatlichen Stellen gezielt gestärkt. Das auf diese Weise entstehende regionale Netzwerk kann zugleich als Ausgangsbasis für zukünftige Initiativen und Entwicklungsprozesse dienen.

Ausgehend vom übergeordneten Ziel der nachhaltigen Regionalentwicklung – verstanden als Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität – werden in diesem Kapitel die grundlegenden Ziele im Einklang mit den Vorgaben des Naturparkgesetzes konkretisiert und weiter ausgeführt.

4.2 Gesetzlicher Rahmen

Im Naturparkgesetz vom 10. August 1993 wird die grundlegende Orientierung des Naturparks in Artikel 1 folgendermaßen formuliert:

(…) La création, la planification et la gestion d’un parc naturel doivent à la fois garantir la conservation, la restauration et la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel et assurer aux habitants du parc les possibilités d’un développement économique et socio-culturel durable et respectueux de ce même patrimoine.

In Artikel 2 sind die übergeordneten Ziele, zu welchem der Naturpark seinen Beitrag leisten soll, folgendermaßen festgelegt:

Art. 2. Le parc naturel doit contribuer notamment à la réalisation des objectifs suivants:

• la conservation et la restauration du caractère et de la diversité du milieu naturel, de la faune et de la flore indigènes;

• la sauvegarde de la pureté de l’air et des eaux ainsi que de la qualité des sols;

• la conservation et la restauration du patrimoine culturel;

• la promotion et l’orientation d’un développement économique et socio-culturel intégrant les aspirations légitimes de la population en ce qui concerne leurs possibilités d’emploi, leur qualité de vie et d’habitat;

• la promotion et l’orientation d’activités de tourisme et de loisirs s’inscrivant dans le cadre des objectifs du présent article.

Die für den Naturpark Öewersauer im vorliegenden Kapitel definierten Ziele entsprechen in ihrer Präzisierung den fünf Zielen des Gesetzes.

4.3 Weiterentwicklung des Leitbildes

Aufbauend auf den Erfahrungen der letzten 25 Jahre sowie aufgebauten Fachkompetenzen soll der Naturpark Öewersauer als Instrument einer nachhaltigen Regionalentwicklung und als Wasserregion Luxemburgs weiterentwickelt werden.

Dabei soll der Naturpark weiterhin einer modernen Naturparkphilosophie entsprechen und auf der in den Jahren 1999-2025 geleisteten Arbeit aufbauen. In diesem Zusammenhang steht der Naturpark Öewersauer für:

• eine verantwortliche Balance zwischen Schutz- und Entwicklungsfunktion,

• integratives Denken und

• die Schaffung von Synergien und partnerschaftlichen Verhältnissen.

Dabei versteht der Naturpark sich als Dienstleistungsplattform für seine Mitgliedsgemeinden, indem er diesen zum Beispiel bei der Realisierung von Projekten mit einer individuellen Beratung zur Seite steht.

Das Leitbild, welches im Zuge der Anpassung der letzten Étude préparatoire und Étude détaillée entwickelt wurde und sich als Ziel gesetzt hat, das Thema Wasser als besonderes Markenzeichen der Region zu etablieren, in allen relevanten Bearbeitungsbereichen mitzudenken und zu integrieren sowie den Naturpark Öewersauer stärker als Wasserregion Luxemburgs zu positionieren, bietet einen Anhaltspunkt für die weitere Entwicklung Dadurch, dass sich die Schwerpunkte und Ziele des Naturparks jedoch stetig verändern, wird auch eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Leitbildes, als Profilierungskomponente des Naturparks, angestrebt.

Exkurs: Ergebnisse der Workshops:

Der folgende Exkurs fasst die dokumentierten Ergebnisse der drei Workshops zusammen, welche Anfang des Jahres 2025 im Hinblick auf die Verlängerung des Naturpark-Statuts stattfanden.

Am ersten Workshop nahmen Mitarbeitende und Mitglieder des Vorstands der beratenden Kommission des Naturparks teil. Der zweite Workshop richtete sich an politische VertreterInnen der sechs Partnergemeinden. Der dritte Workshop bezog schließlich Bürgerinnen und Bürger aus der Region mit ein. Die Workshop-Ergebnisse dienen einerseits als wichtige Arbeitsgrundlage für die Bilanzierung bisheriger Aktivitäten und liefern andererseits wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung des bestehenden Leitbilds.

Workshop 1: Ergebnisse des Austauschs über das aktuelle Leitbild Ziel des Naturparks:

• Zusammen leben, arbeiten und wohnen im Naturpark fördern Leitbild des Naturparks:

• Soll charakterisieren, wofür der Naturpark steht

• Soll Wirtschaftliche Entwicklung und Ökonomie als Überbegriffe inkludieren

• Soll die Vernetzung von Betrieben und die Unterstützung regionaler Produkte betonen und regionale Produkte explizit benennen

• Soll Erinnerungs- und Gedenkkultur sowie die Landesplanung integrieren Kommunikation und Bildung transversal denken und definieren, insbesondere:

• Was genau unter Umweltbildung verstanden wird

• Wo die Demarkationslinien zwischen dem ORT und dem Naturpark verlaufen Kommunikation und Kooperation muss gestärkt vermittelt werden insbesondere:

• Verbesserung der Kommunikation zwischen den drei Naturparken Tourismus und Marketing:

• Beziehung zwischen Kultur, Tourismus und Umweltbildung

• Koordination des Tourismus in der Region muss gezielter zusammengeführt werden

Partizipativer Aspekt und Dynamik im Naturpark:

• Wichtigkeit des partizipativen Aspekts und Darstellung der Dynamik des Naturparks, auch grafisch im Leitbild

Landwirtschaft und Naturschutz klarer definieren um klarzustellen:

• Wie Landwirtschaft und Naturschutz zusammengehören

• Wie produktive Rolle der Landwirtschaft neben dem Naturschutz besteht und umgekehrt

Klima- und Wasserschutz:

• Klima- und Wasserschutz als übergreifende Themen im Leitbild aufnehmen

Synergien und regionale Entwicklung:

• Suche und Stärkung von Synergien zur Schaffung neuer Arbeitsplätze

• Zusammenarbeit mit Mitgliedsgemeinden stärken

Workshop 2: Ergänzungen zum Leitbild

• Wasser ist mehr als nur der Stausee – auch Bäche und Feuchtlebensräume sind zentrale Naturräume

• Der Naturpark ist mehr als nur der Stausee

• Die Wasserregion soll visuell stärker hervorgehoben und weiterentwickelt werden

• Der zentrale Kreis im Leitbild (Wasserregion) soll vergrößert werden, um seine Bedeutung zu betonen

• Umweltbildung neu denken – Inhalte, Formate und Zielgruppen anpassen

• Nachhaltigkeit stärker mit Tourismus verknüpfen

• Chancen des Klimawandels hervorheben

• Rollen vom Naturpark und ORT im Tourismus klar definieren

• Koordination und Zusammenarbeit zwischen ORT und Naturpark ausbauen

• Austausch mit regionalen Anbietern stärken

• Grenzüberschreitende Zusammenarbeit ausbauen

• Kommunikation & Koordination/Vernetzung transversal denken

• Verzahnung der Themenbereiche darstellen, z. B. mit Zahnrädern im Leitbild-Design

• Diskussion über die Rolle des Naturparks im Bereich Kultur → Fokus sollte auf „Kulturerbe erleben“ liegen, nicht auf Musik/Theater/Kunst im engeren Sinn

• Begriffsschärfung wichtig: „Kultur“ vs. „Kulturerbe“

• Immaterielles Kulturerbe nicht auf Gemeindegrenzen begrenzen

• Geschichte und Identität des Naturparks kommunizieren

Workshop 3: Ergänzungen zum Leitbild

• Naturpark (und Gemeinden) als Vorbild und Impulsgeber für Privatpersonen (z. B. Gebäudebegrünung, insektenfreundliche Außenbereiche)

• Naturpark als Organisator (regelmäßige Märkte, interaktive Veranstaltungen)

• Naturpark als Unterstützer und Berater (gemeinsames Material & Lagerung, Information und Unterstützung beim Thema Wald)

• Klimawandel bewusst mitdenken

• Kultur & Tourismus – Stauséimanagement miteinbeziehen

• Sensibilisierung und Kommunikation intensivieren

• Bildung und Kommunikation nicht als feste Bestandteile, sondern als übergreifende, transversale Konzepte im Leitbild verankern

• Dies soll dazu beitragen, dass diese Themen flexibler innerhalb der Leitlinien gehandhabt sowie effektiver integriert und angepasst werden können

4.4

Optimierte Handlungsfelder und strategische Ausrichtung

▪ Stärkung einer integrierten Arbeitsweise:

Künftig soll der Fokus verstärkt auf eine interdisziplinäre und fachbereichsübergreifende Zusammenarbeit gelegt werden. Ziel ist es, komplexe und groß angelegte Projekte effizienter und wirksamer umzusetzen.

▪ Verbesserung der Zusammenarbeit mit Partnerinstitutionen: Insbesondere die Kooperation mit staatlichen Stellen soll gezielt optimiert und strategisch weiterentwickelt werden, um Synergien besser zu nutzen und gemeinsame Projekte wirkungsvoller zu gestalten.

▪ Indikatorenberichte als Steuerungsinstrument: Seit 2017 erscheint jährlich ein Indikatorenbericht, der auf eine Initiative aus der überarbeiteten Étude détaillée 2014 zurückgeht. Dieser Bericht dient als zentrales Instrument zur Bewertung und Steuerung der Naturparkarbeit.

▪ Überarbeitung des Monitoring-Systems: Im Jahr 2022 wurde eine Ist-Analyse des bisherigen Indikatorensystems gestartet. Es fand eine Workshop-Reihe zur umfassenden Überarbeitung und Neustrukturierung des Monitorings statt. Der Prozess ist mittlerweile abgeschlossen.

▪ Integration neuer Aufgabenbereiche (z. B. PDAT):

Der Naturpark soll weiterhin offen für neue inhaltliche Aufgaben bleiben – etwa im Rahmen der Landesplanung (PDAT). Dies betrifft beispielsweise die Entwicklung von Leitbildern, Strategien zur Erhaltung des Kulturerbes sowie neue Ansätze für Planung, Bauen und (Er-)Leben in ländlichen Räumen.

▪ Erweiterung bestehender Arbeitsfelder:

Die Aktivitäten sollen auf den Erhalt und die Wiederherstellung der natürlichen und kulturellen Umwelt ausgeweitet werden. Weitere Schwerpunkte liegen im Klimaschutz sowie in der Förderung nachhaltiger Entwicklung – insbesondere in den Bereichen Tourismus und Energie.

▪ Neudefinition thematischer Schwerpunkte (angepasstes Leitthema):

Das neue Leitthema lautet:

„Eine innovative und nachhaltige Natur- und Landschaftsentwicklung in der Region – verbunden mit der Verbesserung der Lebensqualität der Bevölkerung sowie dem Schutz der natürlichen Umwelt – soll langfristig, themenübergreifend und interdisziplinär verwirklicht werden.“

▪ Verknüpfung von Zielsetzungen und Nutzung von Synergieeffekten:

Die Ziele des Naturparks überschneiden sich zum Teil, was ausdrücklich gewünscht ist. Zukünftige Projekte sollen darauf ausgerichtet sein, möglichst viele positive Effekte auf verschiedene Themenfelder gleichzeitig zu erzielen.

4.5 Arbeitsschwerpunkte und grundlegende Ziele

Im Folgenden werden die Zielsetzungen der festgelegten Arbeitsschwerpunkte des Naturparks näher ausgeführt. Als Grundlage dienten dabei die Leitlinien, Zielsetzungen und Arbeitsschwerpunkte der vorhergehenden Étude préparatoire und Étude détaillée sowie die Bilanz der Jahre 2015 bis 2024.

Auf Basis einer eingehenden Analyse der zwischen 2015 und 2025 umgesetzten Maßnahmen und Projekte sowie ihrer Auswirkungen wurden die Zielsetzungen in der vorliegenden Étude préparatoire überarbeitet, angepasst und teilweise neu definiert.

Die Inhalte gliedern sich in zentrale, profilgebende sowie bereichsübergreifende Arbeitsschwerpunkte, um eine klare strategische Ausrichtung zu gewährleisten.

Dabei stehen die Förderung und Koordination der Landesplanung – im Sinne des Programme directeur d’aménagement du territoire (PDAT 2035) – sowie die nachhaltige Regionalentwicklung als übergeordnete Querschnittsthemen über allen Aufgabenfeldern

Natur & Biodiversität

Aufgaben und Ziele

• Schutz und Verbesserung natürlicher Ressourcen, des Klimas, der biologischen Vielfalt, von Lebensräumen und Arten sowie der Gewässer- und Bodenqualität

• Förderung des Umweltbewusstseins durch gezielte Maßnahmen zur Sensibilisierung der Bevölkerung für den Umweltschutz

• Ausweitung der Grundlagenarbeit durch die verstärkte Erstellung wissenschaftlicher Studien

• Verstärkte

Auseinandersetzung mit aktuellen

umweltrelevanten Fragestellungen, insbesondere in Bezug auf Mikroplastik und Lichtverschmutzung

•

Aktivitäten

• Ausbau interaktiver Projekte

• Verstärkung des Austauschs mit den kommunalen Akteuren innerhalb des Naturparkgebiets

• Entwicklung und Umsetzung von weiteren Projekten in Zusammenarbeit mit den anderen Naturparken

• Förderung grenzüberschreitender Zusammenarbeit im Bereich des Natur- und Landschaftsschutzes

• Weiterführung der neu entstandenen Projekte, Initiativen und Maßnahmen wie z.B. die COPIL oder das gemeinsame Projekt der drei Naturparke: "D'Naturparken zu Lëtzebuerg (een) Insekteräich"

• Nachhaltige Raumentwicklung