Naturland

NACHRICHTEN

Fachinformationen für den Öko-Landbau

Die Krux mit dem STICKSTOFF

Geflüster am

BIO-MARKT

Was tun gegen

ENGERLINGE?

Schädlinge im Getreidelager?

Zuverlässiges Monitoring und wirksame Bekämpfung mit Produkten von Biofa Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!

Finden Sie unser

Biofa GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 2 | 72525 Münsingen Tel. 07381 9354-0 | contact@biofa-profi.de www.biofa-profi.de

LIEBE BÄUERINNEN UND BAUERN!

Alle Rinder sollen auf die Weide, so die EU-Kommission. Nach ihrer Einschätzung ist die Weide in Bezug auf Tierwohl und Verbraucherinteresse das Nonplusultra; nur in den Wintermonaten dürften Tiere im Stall gehalten werden. Auch Betriebe mit Geflügel oder Schweinen sind betroffen; mal geht es um Grünauslauf für Küken, mal um das prozentuale Verhältnis von Stallinnen- zu Stallaußenflächen.

Als Praktiker hingegen weiß man: Tierwohl ist mehr als Weide. Über das Wohlbefinden entscheiden viele unterschiedliche Faktoren von der Fütterung bis zum Herden- und Stallmanagement. Weidegang ist dabei natürlich ein zentraler Bestandteil, aber eben nicht der einzige. Mit ihrer verschärften Auslegung der EU-Öko-Verordnung zu Weidegang und Grünauslauf schränkt die EU-Kommission notwendige Spielräume für die Betriebe unverhältnismäßig stark ein, ohne damit für mehr Tierwohl zu sorgen.

Ganz aktuell setzen wir uns bei der EU-Kommission für eine Weideregelung bei Rindern ein, die den Betrieben neben einer längeren Übergangsfrist auch die nötigen Freiheiten garantiert. Beim Geflügel und in der Schweinehaltung sind die Übergangsfristen zum Glück länger, aber auch hier brauchen wir flexiblere, praxistaugliche Vorgaben. Naturland ist auch hier bereits aktiv, um entsprechende Änderungen in Brüssel einzufordern.

Als Verband sehen wir durch das aktuelle Vorgehen der Kommission nicht allein einzelne Betriebe in ihrer individuellen Entwicklung gefährdet. Vielmehr bedrohen diese Vorgaben auch die positive Entwicklung des Bio-Markts. Offenbar waren der Kommission die weitreichenden Auswirkungen ihrer Entscheidung für den gesamten Sektor nicht bewusst. Ziel des Öko-Landbaus ist die gesunde Ernährung von Menschen und Tieren, der Erhalt der biologischen Vielfalt und einer vielfältigen Kulturlandschaft. Erreichen können wir dieses Ziel aber nur, wenn die Entwicklung des Öko-Landbaus in Zukunft wieder mit den Betrieben erfolgt statt allein in irgendwelchen Brüsseler Büros. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 9.

IMPRESSUM NATURLAND NACHRICHTEN

Herausgeber: Beratung für Naturland Öko-BeratungsGesellschaft mbH Eichethof 1, 85411 Hohenkammer Telefon: +49 (0)8137/ 6372-902 info@naturland-beratung.de www.naturland-beratung.de

Verantwortlich im Sinne des Presserechts (V.i.S.d.P): Martin Bär

Vertrieb: Regina Springer Telefon: +49 (0)8137/6372-912 r.springer@naturland-beratung.de

Anzeigen: Tanja Edbauer Telefon: +49 (0)172/3126816 t.edbauer@naturland-beratung.de

Redaktion: Markus Fadl, Roman Goldberger (leitend), Walter Zwingel redaktion@naturland-beratung.de

Titelfoto: Roman Goldberger

Grafik & Layout: Werbeagentur Oberhofer, Ingolstadt Alison Goldberger, Rainbach

Druck: Riegler Druck, Pfaffenhofen

Bezug: Die Fachzeitschrift erscheint sechsmal im Jahr im Umfang von mind. 80 Seiten. Der Bezugspreis der Naturland Nachrichten ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.

Alle namentlich gekennzeichneten Artikel geben die Meinung des Verfassers wieder. Die Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Redaktion zulässig.

Wir formulieren in unseren Texten die weibliche und männliche Form aus. Wenn dies die Lesbarkeit beeinträch-

Sebastian Mittermaier Geschäftsleiter Politik & Nachhaltigkeit Naturland e.V.

tigt, verwenden wir die generische Form – diese schließt Frauen dann selbstverständlich ein.

DER UMWELT ZULIEBE Die Naturland Nachrichten werden aus Recyclingpapier (Blauer Engel) und mit natürlichen Farben ohne Mineralöl hergestellt. Druck und Versand erfolgen -neutral durch Kompensation. Daher darf die Zeitschrift – als Ganzes – den Blauen Engel tragen.

www.blauer-engel.de/uz195

· ressourcenschonend und umweltfreundlich hergestellt

emissionsarm gedruckt

· aus 100 % Altpapier IP3

titelthema

12 DIE KRUX MIT DEM STICKSTOFF

Die Stickstoffdynamik im Boden verstehen 18 NITRAT-TEST

In 7 Schritten zum Nitratgehalt

20 STICKSTOFF ÜBER DIE FRUCHTFOLGE

Mit Leguminosen die Fruchtfolge gestalten

FUTTER-DÜNGERKOOPERATION

Eine Möglichkeit für viehlose Bio-Ackerbauern

28 STICKSTOFF ÜBER DEN WINTER RETTEN

Damit er der Folgefrucht zur Verfügung steht

30 BIO-ACKERBAU OHNE TIERHALTUNG

Lösungen am Betrieb Müller-Oelbke

MARKT

40 MARKT-GEFLÜSTER

Aus dem Nähkästchen geplaudert

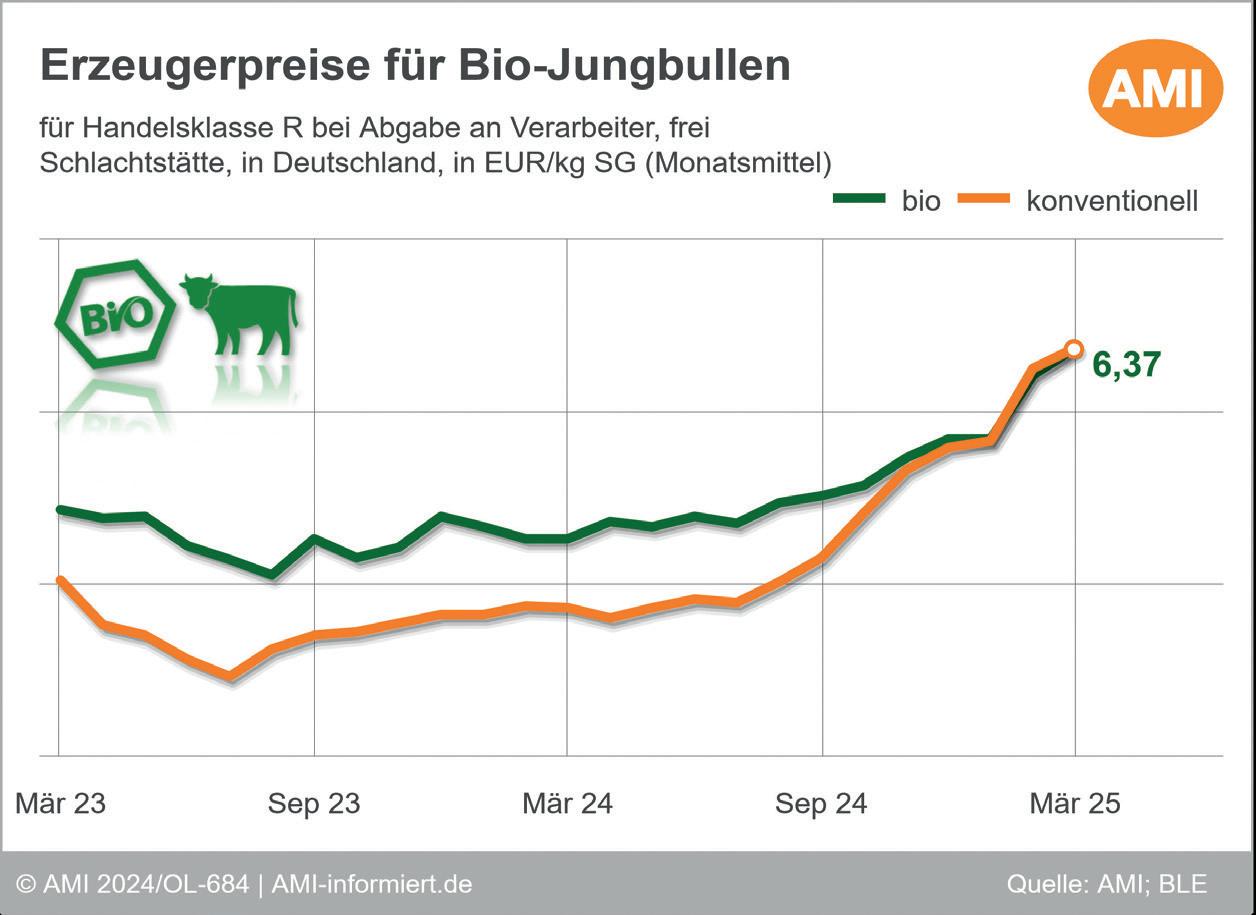

42 RIND & SCHWEIN Gesucht und gesucht

43 MILCH & KARTOFFEL

Stabile Marktlage 44 SONDERKULTUREN & SPEZIALGETREIDE

Vieles noch unklar

45 GETREIDE Gute Aussichten

Ursachen und Tipps

Was ist Bio Kontor?

RIND & GRÜNLAND

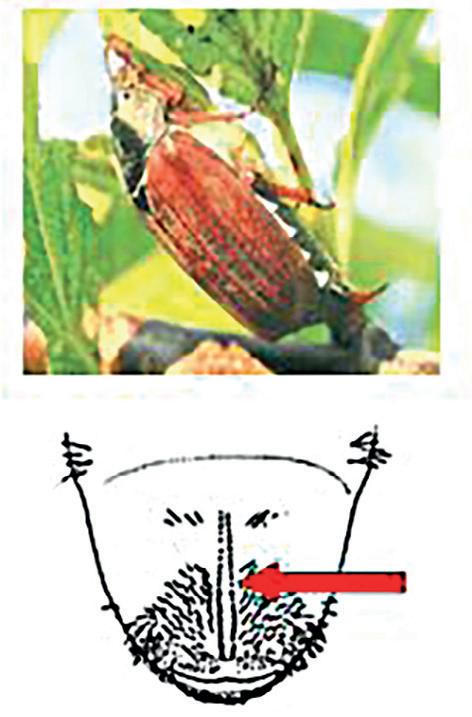

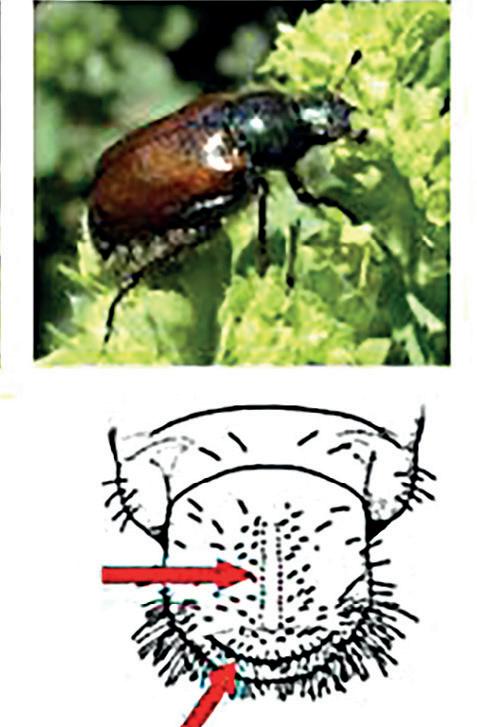

48 SCHÄDEN IM GRÜNLAND Wird 2025 ein Engerling-Jahr?

54 WEIDE 9 Fragen zum Weidezaun

58 KÄLBER

Tipps gegen das Besaugen

SCHWEIN & GEFLÜGEL

60 EIWEISSFÜTTERUNG

Branche sucht Proteine

64 PRAXISVERSUCH

Fütterung mit Proteinkern

66 AUS ERFAHRUNG LERNEN

ACKERBAU & TECHNIK

Bio-Hähnchenhalter Kilian Henne im Porträt AUS

70 WINTERHAFER

Eine Alternative zur Sommerung

73 DIE ROLLHACKE

Neues Video & neuer Podcast

74 ZÜCHTUNGSERFOLG

Neue Roggen-Population

76 KALK ... fördert den Humusaufbau

80 ÖKO-FELDTAGE

Besuchen Sie Naturland

6 POLITIK & VERBAND Aktuelles rund um Naturland

9 WEIDE Was Naturland fordert

10 AUS DEM BÖLW Erwartungen an die neue Bundesregierung

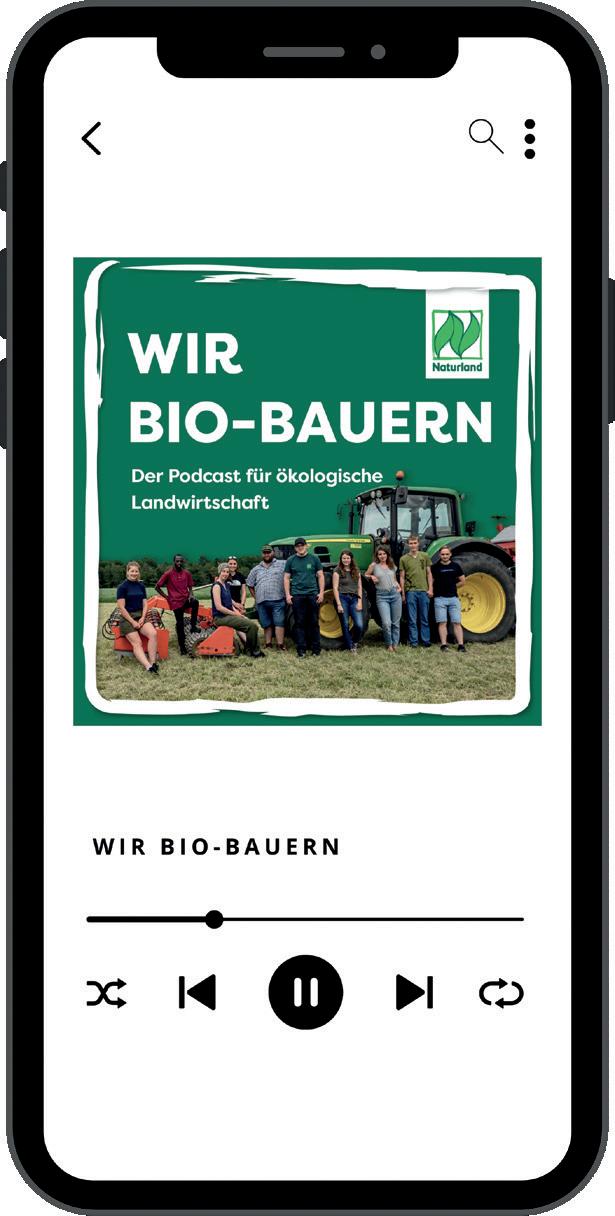

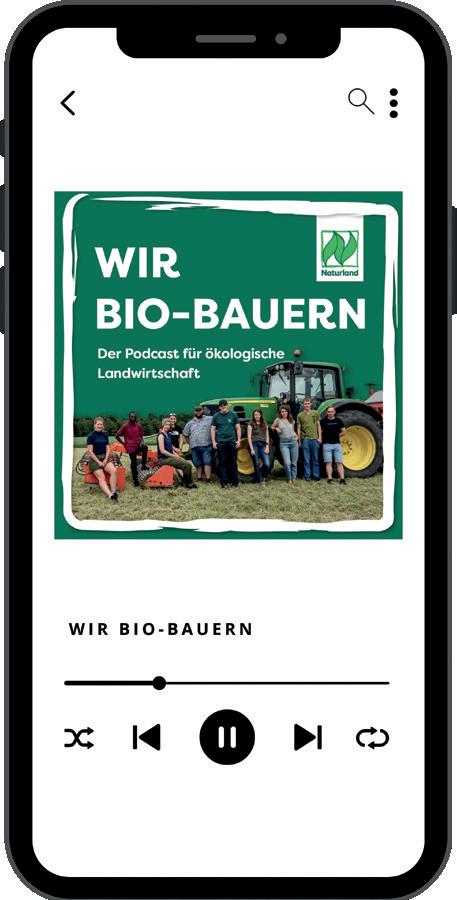

39 WIR BIO-BAUERN Neuer Podcast der Beratung für Naturland

KOMMENTAR

Von Marcus Nürnberger, Naturland e.V.

Unauffällig ist es der EUKommission gelungen, ihren Prozess zur Deregulierung des Gentechnikrechts voranzutreiben. Nachdem sich das Europaparlament offen zeigt, hat auch der Rat ein positives Signal abgegeben. Die Positionen werden nun innerhalb des Trilogs verhandelt. Dabei sind die zentralen Fragen nach wie vor unbeantwortet: Wie kann man eine Patentierung verhindern? Was braucht man, um eine verursacherbezogene Haftung sicherzustellen? Und wer wird überhaupt nachvollziehen können, wo gentechnisch veränderte Produkte enthalten sind, wenn diese nur als Saatgut gekennzeichnet werden würden? Bäuerinnen und Bauern sollen dagegen in die Abhängigkeit von internationalen Saatgutkonzernen getrieben werden. Vor allem aber ignoriert die EU mit ihrem Vorgehen den Willen einer deutlichen Mehrheit ihrer Bürgerinnen und Bürger, die keine Gentechnik in ihrem Essen wollen.

SOZIALE ANFORDERUNGEN IM RAHMEN DER GAP

Seit dem 01.01.2025 ist die neue Verordnung über die soziale Konditionalität im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union in Kraft. Ziel ist es, auch in der europäischen Landwirtschaft die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen zu verbessern. Soziale Konditionalität bedeutet, dass Empfängern von Agrarzahlungen, die gegen das Arbeitsrecht des jeweiligen Landes verstoßen, Zahlungen gekürzt werden könnten. Die Verpflichtungen gelten für alle Zahlungsempfängerinnen und Zahlungsempfänger, unabhängig von der Betriebsgröße. Die Naturland-Bertriebe erfüllen die Anforderungen bereits über die Sozialrichtlinie. Generell sollen in Deutschland keine über die bereits bestehenden bürokratischen Anforderungen hinausgehenden Maßnahmen eingeführt werden. Denn

kontrolliert wird die Einhaltung bereits heute von Berufsgenossenschaften, Bundesagentur für Arbeit, Zoll, Landesbehörden sowie Arbeitsgerichten. Neu durch die Verordnung dazugekommen ist, dass die Kontrollbehörden Rechtsverletzungen an die Zahlungsbehörden melden müssen. Verstöße können zu Kürzungen der Direktzahlungen oder bei den Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raumes (inkl. Zahlungen für den ökologischen Landbau) führen. Wichtig zu wissen ist, dass die soziale Konditionalität nicht das deutsche Fachrecht ersetzt: Neben der nach deutschem Recht verhängten Strafe werden eventuelle EU-Gelder noch zusätzlich gekürzt.

Autor: Thomas Beutler, Naturland e.V.

QR-CODE AUF ZERTIFIKATEN EINGEFÜHRT

Seit Frühjahr wird auf Naturland-Zertifikate für Landwirte ein QR-Code gedruckt. Über diesen QR-Code kann jedes Zertifikat einwandfrei verifiziert werden. Auch Webzertifikate, die auf BioC zur Verfügung gestellt werden, sind von dieser Änderung betroffen. Fälschungen lassen sich somit einfach und zuverlässig erkennen, denn damit kann überprüft werden, ob das vorliegende Zertifikat mit dem Original-Zertifikat hinter dem QR-Code übereinstimmt. In der Vergangenheit gab es vereinzelt Fälschungsversuche. Verarbeiter-Zertifikate bleiben bis auf Weiteres wie bisher ohne QR-Code.

FRANZ BERNHOFER NATURLANDVORSITZENDER IN ÖSTERREICH

Der Aufbau von Verbandsstrukturen für die inzwischen rund 2.300 Naturland-Mitglieder in Österreich schreitet voran. In der neu gewählten Delegiertenversammlung ist Österreich mit insgesamt fünf Kandidaten vertreten. Beim Treffen im April in Pottenhofen (Niederösterreich) konstituierten die fünf Delegierten sich als erster Naturland-Staatenvorstand, vergleichbar den Landesvorständen in den deutschen Bundesländern. Franz Bernhofer, Milchviehbauer aus Golling (Salzburg), wurde zum österreichischen Naturland-Vorsitzenden gewählt. Sein Stellvertreter ist Zeno Piatti-Fünfkirchen, auf dessen Ackerbaubetrieb die konstituierende Sitzung stattfand. Weitere Vorstandsmitglieder sind Hermann Huber (Ackerbau), Peter Eichhorn (Milchvieh) und Bernhard Schindler (Ackerbau und Schweine).

„Die Bildung des Staatenvorstands ist ein wichtiger erster Schritt, um Naturland in Österreich auch politisch ein eigenes

Der neue Naturland-Vorstand in Österreich, v.l.: Peter Eichhorn, Geschäftsführer Sepp Brunnbauer, Bernhard Schindler, Vorsitzender Franz Bernhofer, Zeno PiattiFünfkirchen und Hermann Huber.

Gesicht zu geben“, sagt Sepp Brunnbauer, der als Geschäftsführer seit November vergangenen Jahres die Entwicklung von Naturland in Österreich vorantreibt. Ein möglicher nächster Schritt sei die Gründung

von „Naturland Österreich“ als eigener Verein unter dem Dach des Gesamtverbands.

Autor: Markus Fadl, Naturland e.V.

Noch bis 30. Juni können sich

Betriebe für den Bundeswettbewerb Ökologischer Landbau bewerben. Gesucht werden zukunftsweisende, innovative Betriebskonzepte. Außerdem gibt es die Möglichkeit, preiswürdige Betriebe vorzuschlagen.

Insgesamt stellt das Bundesministerium für Ernährung und

Landwirtschaft ein Preisgeld in Höhe von 37.500 Euro bereit. Die drei Gewinner erhalten zusätzlich zum Preisgeld je einen kostenlosen Imagefilm. Infos über Teilnahmeberechtigung, Bewerbung und Bewerbungsunterlagen finden Interessierte unter www.wettbewerb-oekolandbau.de

GEMEINSAM BODEN GUT MACHEN

Betriebe in der Umstellungsphase unterstützt das NABUProjekt „Gemeinsam Boden gut machen“. Noch bis 30. Juni können sich Umstellungsbetriebe bewerben – auch Betriebe, die schon länger umgestellt sind, wenn sie einen neuen Betriebszweig mit mindestens 30 % Flächenzuwachs aufbauen wollen. Weitere Infos bei Sonja Straß (s.strass@naturland.de).

GESTEINSMEHL SOLL CO2 BINDEN

„Enhanced Rock Weathering“ (ERW) heißt übersetzt so viel wie „beschleunigte Gesteinsverwitterung“. Zusammen mit der Kölner Firma AEROC hat Naturland e.V. ein Forschungsprojekt begonnen, um die Wirkung des Verfahrens auf Ackerböden in Deutschland zu untersuchen.

Beim ERW wird fein vermahlenes Basaltgesteinsmehl auf dem Acker ausgebracht und eingearbeitet. Das Gesteinsmehl soll CO2 aus der Luft binden und im Boden in CO3 (Carbonat) verwandeln. In Versuchen in anderen Ländern konnten durchaus 300 kg CO2 pro Tonne Gesteinsmehl gebunden werden. In Deutschland gibt es aber bisher noch keine Versuchsergebnisse unter Praxisbedingungen. Naturland und AEROC haben daher an drei Standorten Exaktversuche mit zwei Basaltgesteinsmehlen angelegt. Sollten die Versuche erfolgreich sein, könnte diese Methode einen

Auf einem Bio-Acker nahe Marburg (Hessen) wird in Versuchsparzellen Gesteinsmehl ausgebracht.

nennenswerten Beitrag zur CO2 Reduzierung leisten und die Nachhaltigkeit der Landwirtschaft verbessern. CO2 Zertifikate könnten dies unterstützen. Ein schöner Nebeneffekt der Gabe von vulkanischen Ge-

WALDGEBIET DES JAHRES IST

NATURLAND-ZERTIFIZIERT

Der Naturland zertifizierte Stadtwald von Wiesbaden ist das „Waldgebiet des Jahres 2025“. Die Auszeichnung, die alljährlich vom Bund Deutscher Forstleute (BDF) vergeben wird, wurde Anfang April im Rathaus der hessischen Landeshauptstadt an die Mitarbeitenden des städtischen Forstamts überreicht.

Naturland-Waldexperte Martin Reinold, der die ökologische Umstellung des Wiesbadener

Stadtwalds bereits 1999 selbst betreut hatte, gratulierte Forstamtsleiterin Sabine Rippelbeck und ihrem Team: „Die Auszeichnung würdigt die große Bedeutung, die eine naturnahe Waldbewirtschaftung für den Naturschutz wie auch für die Menschen hat. Durch die Bewirtschaftung nach den strengen Naturland Richtlinien wird die Stabilität des Ökosystems Wald gestärkt und zugleich seine Attraktivität für Besucher erhöht“, sagte Reinold.

steinsmehlen ist die Versorgung des Bodens mit Nährstoffen wie Kalk und Spurenelementen.

Autor: Werner Vogt-Kaute; Naturland e.V.

Nach dem Berliner Grunewald 2015 ist es bereits das zweite Mal, dass ein Naturland zertifizierter Forst zum Waldgebiet des Jahres gekürt wird. Bundesweit bewirtschaften derzeit 20 meist kommunale Forstbetriebe eine Gesamtfläche von mehr als 60.000 Hektar nach den strengen Naturland Richtlinien.

Autor: Markus Fadl, Naturland e.V.

AUF DER WEIDE BEWEGT SICH WAS

Es kommt Bewegung in die festgefahrene Debatte um die Weidepflicht. Die Bundesländer in Deutschland haben sich darauf verständigt, den Betrieben den Übergang zu erleichtern.

Konkret ist von einer fünfjährigen Übergangsfrist die Rede. Wenn die EU-Kommission keine Einwände gegen eine entsprechende Ergänzung des sogenannten Weidepapiers erhebt, wäre zumindest der zeitliche Druck, unter dem viele Betroffene derzeit stehen, fürs erste gelindert.

Einzelne Bundesländer gehen noch weiter. In Bayern hat der Agrarausschuss des Landtags die Staatsregierung aufgefordert, sich im Bund und auf EU-Ebene dafür einzusetzen, dass das Thema Weidepflicht grundsätzlich neu aufgemacht wird. Dabei müssten insbesondere die Erkenntnisse aus dem neuen Rechtsgutachten der Anwaltskanzlei Kapellmann berücksichtigt werden, heißt es in dem Anfang Mai einstimmig verabschiedeten Antrag.

Dieses Gutachten, das im Auftrag der Naturland Zeichen GmbH erstellt wurde, kommt zu dem klaren Schluss, dass die neue, starre Auslegung der Weide-

„Tierwohl ist mehr als Weide.“

pflicht durch die EU-Kommission nicht mit dem tatsächlichen Rechtsrahmen der EU-Öko-Verordnung zu vereinbaren ist. Vielmehr lasse der Verordnungstext explizit Alternativen zum Weidegang zu.

Ergänzt wird die rechtliche Klarstellung durch eine wissenschaftliche Stellungnahme der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf zur Bedeutung der Weidehaltung für das Tierwohl. Demnach ist Tierwohl „ein ganzheitliches Konzept, das nicht auf einen einzelnen Haltungsparameter reduziert werden sollte. Die vereinfachende Gleichung ‚Weide = Tierwohl‘ ist wissenschaftlich schwer haltbar“, urteilt die Autorin, Prof. Dr. Dr. Eva Zeiler vom Lehrstuhl für Tierproduktionssysteme in der ökologischen Landwirtschaft.

Die EU-Öko-Verordnung erlaubt flexible Lösungen und Tierwohl ist mehr als Weide: Mit diesen beiden rechtlich und wissenschaftlich fundierten Argumenten im Gepäck kämpft Naturland weiter für eine praxisgerechte Auslegung der Weidevorgabe in der EU-Öko-Verordnung. Das tun wir im Schulterschluss mit dem Deutschen Bauernverband, um gemeinsam noch besseres Gehör in der Politik zu finden. Bei den Bundesländern gibt es bereits Bewegung, das ist ein erster Erfolg. Entscheidend wird nun sein, wie Brüssel reagiert, auch hier stehen wir in Kontakt. Bei Redaktionsschluss war das Ergebnis noch offen.

AUTOR Markus Fadl

Was der BÖLW von der neuen Regierung erwartet

VERANTWORTUNG für Bio

Die neue Bundesregierung wurde am 6. Mai vereidigt. Alois Rainer (CSU) leitet fortan das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat. Was erwartet die BioLandwirtschaft von der neuen Bundesregierung? Eine Einordnung des BÖLW.

AUTORIN

Tina Andres

Vorsitzende des Vorstands Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft

info@boelw.de

Merz‘ Koalition steht und hat einen 146 Seiten starken Vertrag, für dessen Umsetzung neue Köpfe verantwortlich sind. Für unsere Branche zunächst Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU), ein Mann vom Hof mit Meisterbrief. Söders Bonmot vom „schwarzen Metzgermeister“ hat Rainer gottlob von sich gewiesen. Stattdessen kündigte er schon mal an, anderthalb Milliarden Euro für Stallumbauten ausgeben zu wollen. Mit Rainer kommen zwei Frauen: Martina Englhardt-Kopf (CSU) aus der Oberpfalz und Silvia Breher (CDU)

AUTOR

Peter Röhrig

Geschäftsführender Vorstand Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft info@boelw.de

aus dem nahezu Bio-freien Landkreis Vechta werden Staatssekretärinnen.

Das Umweltministerium leitet Carsten Schneider (SPD). Er hat mit Jochen Flasbarth einen profilierten Umweltpolitiker als Staatssekretär. Flasbarths Karriere begann beim NABU. Später, als Präsident des Umweltbundesamts, warb er für eine gentechnikfreie, ökologische Landwirtschaft. Zuletzt stand er mit dem BÖLW als Staatssekretär im Entwicklungsministerium in Kontakt.

Wie Rainer kommt die neue Forschungsministerin Dorothee Bär (CSU) aus Bayern, einem Bundesland mit 30-Prozent-Bio-Ziel. Katherina Reiche, die neue CDUWirtschaftsministerin, war zu Künast-Zeiten lautstarke Befürworterin einer Grünen Gentechnik. Seitdem hat die Brandenburgerin allerdings den Verband kommunaler Unternehmen geleitet und dürfte wissen, wie beliebt Bio in deren Kantinen ist.

Der Koalitionsvertrag gibt den Ressorts Landwirtschaft, Umwelt, Forschung und Wirtschaft einiges

Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer mit den beiden Staatssekretärinnen Martina Englhardt-Kopf und Silvia Breher. Im kleinen Bild begrüßt Bundesminister a.D. Özdemir Alois Rainer vor dem Ministerium.

auf in Sachen Bio. Hellsichtig heißt es darin: „Der Ökolandbau ist ein wichtiges Element einer nachhaltigen und klimaschonenden Landwirtschaft und ein wichtiger Innovationsmotor.“ Eine „Biostrategie“ soll zudem für mehr Bio sorgen, etwa mit „mehr Mitteln für die Forschung und Bildung für den Ökolandbau”. An diese Versprechen wird der Bio-Spitzenverband Schwarz-Rot erinnern!

Bei der GAP bleiben die Koalitionäre unterambitioniert; sie wollen nur an ein paar Schräubchen drehen. Anreize versprechen sie für Agroforste. Prima. In Berlin ist also bekannt, dass Innovation nicht zwingend in der Petrischale, sondern auf Äckern und Feldern stattfindet.

Auch die Bio-Nachfrage will man ankurbeln. So soll es „Standards für die Gemeinschaftsverpflegung“ geben und „gesunde Ernährung“ für Kinder. Wir interpretieren das als Standards für mehr frisches Bio in Kitas, Schulen und Kantinen – ein Erfolgsweg, wie immer mehr Bio-Städte zeigen.

Was Tierwohl angeht, will die Regierung „Mittel für den tier-

wohlgerechten Stallbau auf Grundlage staatlicher Verträge“ bereitstellen. Außerdem will sie die Technische Anleitung (TA) Luft und die TA Lärm vereinfachen –all das werden wir einfordern, um Investitionen für die Bio-Tierhaltung zu ermöglichen.

„Wir unterstützen Betriebsübergaben und Existenzgründungen im Handwerk“, verspricht Schwarz-Rot. Daran werden wir im Namen des Bio-Lebensmittelhandwerks anknüpfen. Ebenso wird der BÖLW bessere Strompreise auch für mittelständische Betriebe explizit einfordern. Die von der Koalition versprochenen „dauerhaft niedrigen“ Energiekosten dürfen nicht allein Großabnehmern zugutekommen. Der Bio-Mittelstand war und ist massiv von den Preissteigerungen betroffen!

Einfordern werden wir auch Mittel aus dem milliardenschweren Deutschlandfonds, mit dem Merz‘ Regierung Lücken beim „Wachstums- und Innovationskapital, insbesondere für den Mittelstand“ schließen will. Was könnte förderungswürdiger sein als kleine und mittlere Bio-Unter-

nehmen, zumal diese KMU stets innovativ und zugleich nachhaltig wirtschaften?! Die Koalition will auch den (zähen) Mittelfluss bei den GAK-Mitteln „überprüfen“. Damit sich daran etwas ändert, müssen Bund und Länder auch die komplizierten GAK-Förderungsvorgaben entbürokratisieren, die viele Bios bisher davon abschrecken, überhaupt Förderanträge zu stellen.

In Sachen Gentechnik werden wir nachdrücklich an das Koalitionsversprechen erinnern: „Wir schützen den selbstbestimmten Verbraucher umfassend und vorsorgend.“ Dazu gehört ja wohl zwingend, auch „Neue Gentechniken“ (NGT) einer Risikobewertung zu unterziehen. Und damit Verbraucherinnen und Verbraucher wirklich selbst bestimmen können, was sie essen wollen (und was nicht), braucht es natürlich auch die NGT-Kennzeichnung.

Ja, Bio hat einen starken Platz im Koalitionsvertrag. Die Umsetzung wird allerdings kein Selbstläufer, sondern braucht starkes politisches Engagement von uns Bios!

TITEL THEMA

Die Krux mit dem

STICKSTOFF

Die Stickstoffdynamik im Boden zu verstehen und zu nutzen, ist der Schlüssel zum erfolgreichen BioAckerbau. Es lohnt deswegen immer wieder, sich die Zusammenhänge bewusst zu machen.

Das Gefühl eines jeden Landwirtes, dass ohne Stickstoff „nichts“ wächst, ist vollkommen berechtigt. Stickstoff ist mengenmäßig das wichtigste Nährelement für Pflanzen und Mikroorganismen. Ohne Stickstoff wären weder Photosynthese noch das Leben möglich, da er ein grundlegender Baustein für Aminosäuren und Proteine sowie ein wesentlicher Bestandteil der DNA ist.

Stickstoff im Ackerboden

In den obersten 30 cm des Bodens befinden sich in einem Hektar häufig bis zu 9.000 kg Stickstoff. Stickstoffreiche Minerale gibt es nicht; der überwiegende Anteil des Stickstoffs ist organisch im Humus gebunden. Man kann aufgrund seiner Verbindungen und Pflanzenverfügbarkeit drei Pools unterscheiden.

1. Der größte Stickstoff-Pool ist Strukturbestandteil des Humus; dieser ist sehr eng mit der Mineralmatrix und dem organischen-Kohlenstoff verbunden und kann im Boden viele Jahre und Jahrzehnte überdauern.

2. Im mittelgroßen StickstoffPool, im Ausmaß von einigen hundert Kilogramm, liegt der Stickstoff in leichter abbaubaren Verbindungen vor. Dazu gehören beispielsweise lebende und abgestorbene Biomasse von Bodenmikroorganismen und -pilzen oder Wurzelausscheidungen und Wurzelreste. Dieser Anteil wird auch als Nährhumus bezeichnet. Er kann innerhalb weniger Stunden bis Monate im Boden umgesetzt und mineralisiert werden.

3. Den kleinsten Pool am Gesamtstickstoff-Gehalt von wenigen kg pro Hektar im Boden stellt der mineralische Stickstoff in Form von Nitrat (NO3-) und Ammonium (NH4 +) dar. Dieser ist für die Pflanzen sofort verfügbar. Ammonium ist an Tonminerale oder an Humus durch seine positive Ladung gebunden und somit für die Pflanze austauschbar.

„

In den obersten 30 cm des Bodens befinden sich bis zu 9.000 kg Stickstoff pro Hektar.“

Bio Forschung Austria m.bonell@ bioforschung.at

Das Ammonium-Ion wird in belüfteten Böden Mitteleuropas aber durch die Nitrifikation sehr rasch in das negative Nitrat-Ion umgewandelt. Nitrat ist im Boden sehr beweglich und in hohem Maße auswaschungsgefährdet!

Die drei Stickstoff-Pools sind über Abbau- und Einbauprozesse in beiden Richtungen durch die Aktivität von Mikroorganismen, Bodenlebewesen und Pilzen miteinander verbunden.

„Je belebter der Boden ist, desto dynamischer laufen die Prozesse.“

Mikroorganismen bauen Dauerhumus oder Nährhumus ab, Stickstoff wird mineralisiert und pflanzenverfügbar. Umgekehrt kann gelöster Stickstoff wieder festgelegt werden, wenn ihn z. B. Mikroorganismen für den Aufbau ihres Körper-Eiweißes verwenden. Dann geht er in den Nährhumus- oder den Dauerhumus-Pool über.

Mikroorganismen fördern

Je belebter der Boden ist, desto dynamischer laufen die Prozesse ab. Für eine ausreichende und möglichst verlustarme Stickstoffversorgung ist es notwendig, den Nährhumus-Pool zu vergrößern und die Verbindungen zwischen

den Stickstoff-Pools zu stärken. Dies wird durch eine aktive und vielfältige Mikroorganismen-Population erreicht. Aus den Ausscheidungsprodukten der Bodenlebewesen oder wenn Mikroorganismen absterben –manche leben sogar nur wenige Minuten – werden laufend kleine Mengen an Stickstoff in mineralischer Form frei, auf die die Pflanzenwurzeln zugreifen können. Wie viele Mikroorganismen, Pilze und Bodentiere in einem Boden leben, kann der Landwirt beeinflussen, indem er sie nicht durch Pestizide (vor allem Fungizide) abtötet, das Bodenleben durch ausreichend organisches

Material wie Stroh, Kompost, Mist, Anbau von Begrünungen

AUTORIN

Marion Bonell

NITRAT TEST

Der Nitrat-Test ist eine einfache Möglichkeit, den Nitratgehalt im Boden abzuschätzen. Diese Nitrat-MessstreifenMethode kann jeder einfach, schnell und eigenständig am Betrieb durchführen. Sie wurde 1982 von Ruth Brantl-Maurer am Ludwig-Boltzmann-Institut für Biologischen Landbau in Wien gemeinsam mit der Firma Merck entwickelt. Das Ludwig-Boltzmann-Institut für Biologischen Landbau war das Vorläufer-Institut von Bio Forschung Austria. Nitratstreifen sind im Handel in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Beim Kauf sollte man darauf achten, dass der Ablesebereich im Konzentrationsbereich von 10–500 mg/l NO3 liegt.

usw. füttert und Bodenverdichtungen vermeidet. Denn Mikroorganismen benötigen gute Durchlüftung und ausreichendes Porenvolumen, um genügend Sauerstoff zum Atmen zu haben und leben zu können. Eine gute Bodenstruktur mit vielen Poren ermöglicht zudem eine verbesserte Wasseraufnahme und Wasserspeicherfähigkeit des Bodens, welche sich sowohl auf das Bodenleben als auch auf die Pflanzen positiv auswirkt.

Wann Stickstoff freigesetzt wird

Immer wenn Mikroorganismen absterben, wird Stickstoff aus ihrem Körper freigesetzt und zu Ammonium und Nitrat mineralisiert. Wenn beispielsweise durch

den Frost im Winter viele BodenMikroorganismen abgestorben sind, wird bei der Wiedererwärmung des Bodens im Frühjahr viel mineralischer Stickstoff frei. Der gleiche Effekt ist bei der Wiederbefeuchtung nach ei ner Trockenperiode oder nach einer Bodenbe arbeitung zu beob achten. Hierbei gilt: je intensiver und tiefer die Bodenbearbeitung ist, desto stärker ist die Stickstoff-Freisetzung. Auch ist die StickstoffMineralisierung bei Böden mit einem guten

Mikroorganismen benötigen gute Durchlüftung und ausreichendes Porenvolumen, um genügend Sauerstoff zum Atmen zu haben.

Fotos: Marion Bonell, Agrarfoto,

„Vor einem geplanten Leguminosen-Anbau sollten weniger als 30 kg Nitratstickstoff pro Hektar im Boden vorhanden sein.“

Speicher in Form von Dauerund Nährhumus größer als bei ausgemagerten Böden.

C/N-Verhältnis

Ein weiterer Einflussfaktor ist das C/N-Verhältnis im Boden, aber auch von Pflanzenrückständen oder der Begrünungsbiomasse. Ist das C/N-Verhältnis eng (<25), wie beispielsweise in Leguminosenbiomasse und -wurzeln, findet ein rascher Abbau statt und Stickstoff wird freigesetzt. In Böden mit weitem C/N-Verhältnis oder beim Abbau von stickstoffarmen Pflanzenrückständen erfolgt der Abbau langsamer oder der Stickstoff kann vorübergehend festgelegt werden, sodass er nicht unmittelbar wieder pflanzenverfügbar ist. So

kann beispielsweise überschüssiger mineralischer Stickstoff im Boden durch die Einarbeitung von Getreidestroh (C/N 80-100) vor Auswaschung geschützt werden. Das C/N-Verhältnis von Pflanzen ist von Art, Alter und Bodenverhältnissen abhängig, daher können Zeitpunkt und Menge der Stickstofffreisetzung über die Zusammensetzung von Begrünungsmischungen, Management und Umbruch beeinflusst werden.

Maßnahmen prüfen

Die Kunst des Ackerbaus besteht darin, den eigenen Boden gut zu kennen und die Fruchtfolge optimal auf den Standort sowie die Nährstofffreisetzung auf den Bedarf der Kultur ab-

zustimmen. Vor Starkzehrern muss eine hohe Stickstoffmobilisierung gewährleistet werden, während vor Leguminosen und Schwachzehrern möglichst geringe Stickstoffmengen im Boden sein sollten. Die Werkzeuge, mit denen dies erreicht werden kann, sind Bodenbearbeitung, Leguminosen- und Begrünungsanbau. Für ein perfektes Management ist es wichtig, die eigenen Maßnahmen zu überprüfen. Beispielsweise sollten vor einem geplanten Leguminosen-Anbau weniger als 30 kg Nitratstickstoff pro Hektar im Boden vorhanden sein: je mehr N bereits vorhanden ist, desto weniger wird über die Tätigkeit der Knöllchenbakterien neu hinzugewonnen und desto mehr werden Unkräuter da-

Wird die Begrünung umgebrochen, sollte die Freisetzung und Nutzung des Stickstoffs bedacht werden.

von profitieren. Wie viel Nitrat sich in Ihrem Boden befindet, können Sie mit dem einfachen Nitrattest selbst herausfinden. Wie Sie diesen einfach und unkompliziert in sieben Schritten durchführen können, lesen Sie auf den Seiten 18 und 19.

Der Artikel ist im Rahmen des EU Förderprogramms Interreg VI-A Österreich – Tschechien genehmigten Projektes RESISOL, ATCZ00054, welches durch die Europäische Union kofinanziert ist, entstanden. Im Projekt RESISOL wird eine innovative Methode zur Einschätzung der Klimafitness von Böden geschaffen und unter Praxisbedingungen geprüft. Die Methode wird durch die Erarbeitung von einfachen Werkzeugen und Methoden, die direkt von den Praktikern selbst angewendet werden können, ergänzt.

BioBio-ErdbeerErdbeer-Topfpflanzen Topfpflanzen

Hof Rabberg GbR

Alke Thiesen

Toft 8 · 24405 Rügge

Bestellen Sie jetzt! Bestellen Sie jetzt!

lieferbar ab August

Tel.: 0160-9444 9729 erdbeeren@hof-rabberg.de www.hof-rabberg.de

SCHNELLER UND PRÄZISER HACKEN

Kameratechnik mit einzigartiger Farbintelligenz

exakte Steuerungstechnik ab 5 cm Reihenabstand

höhere Genauigkeit bis 27 m Arbeitsbreite

Die beste Hacktechnik vom Erfinder der Kamerasteuerung info@garford.de www.garford.de

ötz: Eine Initiative von Bioland & Demeter oekotierzucht.de Mehr Infos

In 7 Schritten zum Nitratgehalt

Der Nitrat-Test ist eine einfache Möglichkeit, den Nitratgehalt im Boden abzuschätzen. Die Methode kann jeder einfach, schnell und eigenständig am Betrieb durchführen. Das Ergebnis des NitratTests ist völlig ausreichend als Entscheidungshilfe, ob beispielsweise der Anbau von Leguminosen zum aktuellen Zeitpunkt sinnvoll ist, oder welche Begrünungspflanzen angebaut werden sollen, um Auswaschungsverluste zu verhindern. Die Wiedererwärmung im Frühjahr simulieren Sie, indem Sie eine Bodenprobe bereits im Winter entnehmen und anschließend an einem warmen Ort lagern.

AUTORIN

Bio Forschung Austria

1 2

3

Marion Bonell

1. Bodenproben ziehen

Für den Nitrat-Test werden mit einem Bodenstecher Bodenproben entnommen und in drei Schichten (0–30, 30–60 und 60–90 cm Bodentiefe) getrennt. Um jeweils eine repräsentative Bodenprobe der drei Schichten zu erhalten, mischt man die Proben von zehn Einstichen je Versuchsfläche. Die Bodenproben sollten möglichst gleich nach der Entnahme analysiert oder gekühlt gelagert werden.

2. Feuchte messen

Zu Beginn des Nitrat-Tests wird die Bodenfeuchte mittels Fingerprobe wie in der Tabelle geschätzt. Der Feuchtigkeitsgehalt wird später für die Berechnung des Nitratgehalts im Boden benötigt.

3. Boden sieben

Anschließend wird der naturfeuchte Boden mit beispielsweise einem Nudelsieb gesiebt (Lochgröße etwa 5 mm) oder es werden zumindest die größeren Steine entfernt und größere Brocken zerkleinert.

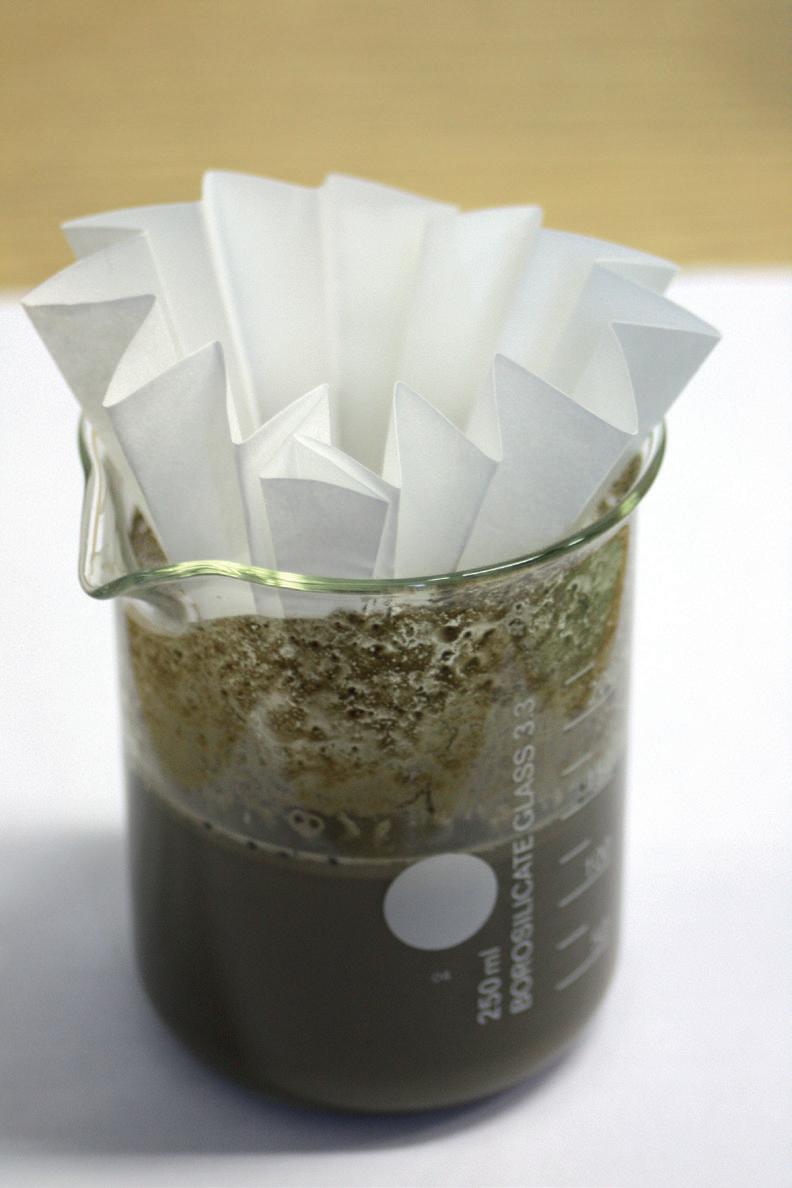

4. Wasser hinzufügen

Mithilfe einer Küchenwaage werden daraufhin 100 g des gesiebten Bodens in einen Becher eingewogen und 100 ml destilliertes Wasser zugefügt. Es ist wichtig, destilliertes Wasser zu verwenden, weil Leitungswasser mancherorts Nitrat enthält.

5. Verrühren

Mit einem Löffel verrührt man die Bodensuspension so lange, bis keine festen Brocken mehr vorhanden sind und der Boden vollständig aufgeschlämmt ist. Bei tonigen Böden gibt man zum destillierten Wasser einen halben Kaffeelöffel Kaliumchlorid oder Kochsalz dazu. Das beschleunigt Aufschlämmen und Filtrieren.

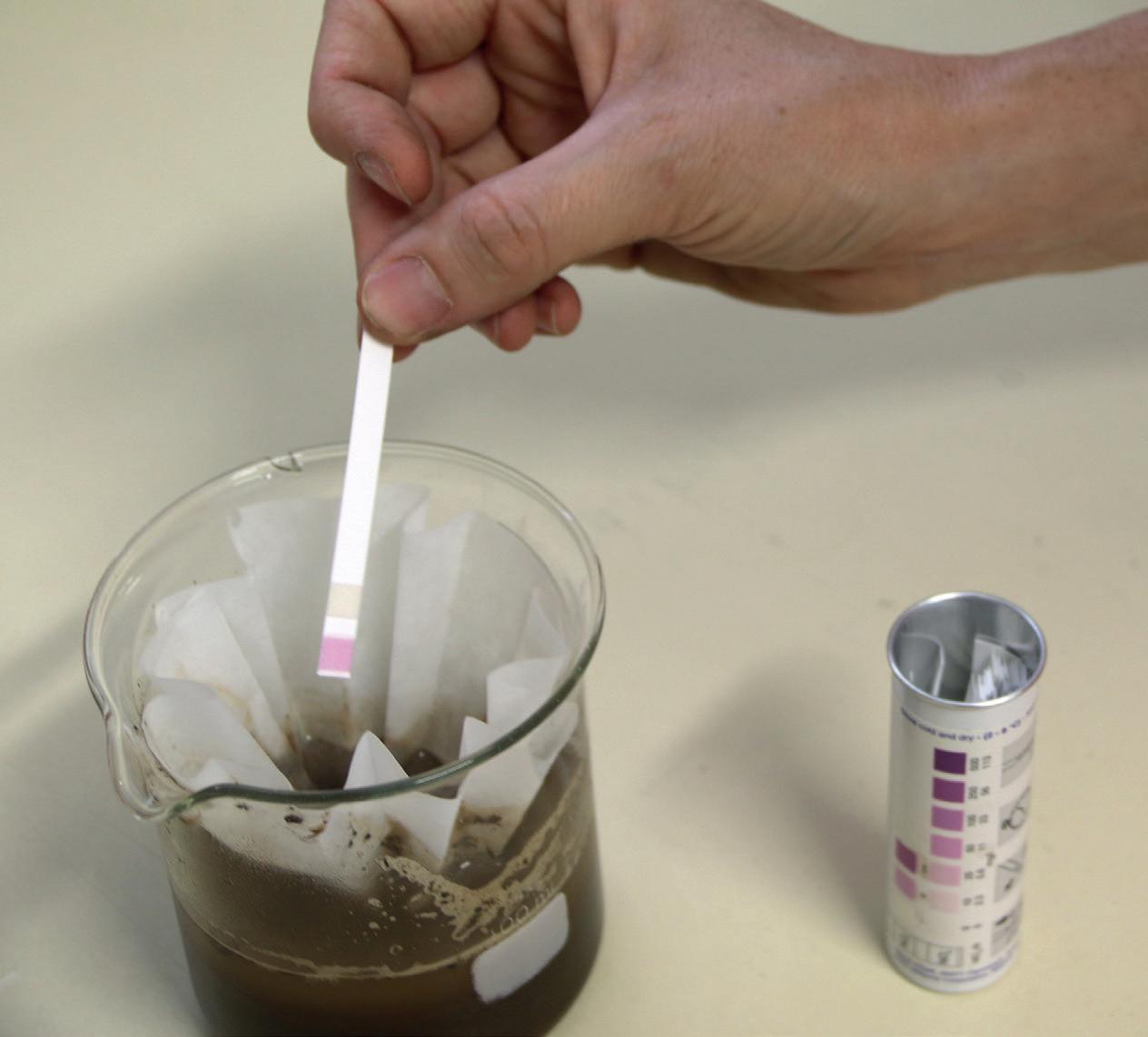

6. Filtrieren und messen

Anschließend wird das Boden-Wasser Gemisch filtriert. Dazu wird ein gefalteter Filter in die Lösung eingetaucht und gewartet, bis ca. 2 cm hoch klare Flüssigkeit in das Innere des Filters durchgesickert ist. Durch Eintauchen eines Nitrat-Messstreifens in die Flüssigkeit wird anschließend die NitratBestimmung durchgeführt.

7. Ergebnis

Der Messstreifen wird eine Sekunde lang in das Filtrat eingetaucht, überschüssige Tropfen werden danach abgeschüttelt. Nach genau einer Minute wird die Farbe des Messfelds für Nitrat (NO3 -) mit der Skala auf der Dose verglichen. Der abgelesene Wert wird nun mit dem durch die Bodenfeuchte ermittelten Faktor aus der Tabelle multipliziert und man erhält den Nitrat-Stickstoff-Gehalt der Bodenprobe in Kilogramm pro Hektar.

STICKSTOFF ÜBER DIE

Fruchtfolge

Es ist die hohe Kunst des Ökolandbaus: Stickstoffversorgung über die Fruchtfolge. Leguminosen sind dabei die Grundpfeiler – aber auch die Bodenbearbeitung entscheidet, ob Stickstoff der Vorfrucht den Bedarf der nachfolgenden Kultur deckt.

„Was kann man im nächsten Jahr denn anbauen?“ – Keine andere Frage wird so häufig nach der Getreideernte gestellt. Meist geht es dabei in erster Linie um ökonomische Faktoren: Von welcher Kultur erwarte ich im nächsten Jahr den besten Ertrag und die besten Verkaufserlöse?

Wo liegen nun aber die entscheidenden Kriterien bei der Fruchtfolgegestaltung? Eigentlich beginnt jede Anpassung der Fruchtfolge mir der Rückbesinnung auf ihre klassischen Prinzipien. Die ökonomischen Kriterien dürfen dabei nicht die allein ausschlaggebende Rolle spielen. Viel wichtiger ist, Nährstoffkreislauf, Pflanzengesundheit und weitere Faktoren über die gesamte Fruchtfolge hinweg zu optimieren. Dabei sind die Auswahl geeigneter Kulturen sowie deren notwendige Anbaupausen entscheidend, und gerade im Hinblick auf die Stickstoffversorgung spielen Leguminosen eine wichtige Rolle. Gleichzeitig geben sie uns mit ihren vielfältigen, fruchtfolgebedingten Krankheiten (Leguminosenmüdigkeit) den zeitlichen Rahmen vor. Und da gibt es auch wenig Spielraum: Der Schlüssel zu einem nachhaltig erfolgreichen Leguminosenanbau ist es, die Anbaupausen einzuhalten; das gilt sowohl für Hauptfrüchte als auch für Zwischenfrüchte (Tab.1). Bei Feldfutterleguminosen sind mindestens vier Jahre und bei Körnerleguminosen je nach Art zwischen vier und zehn Jahre (z.B.: Sojabohne: 4; Erbse: 8) Anbaupausen einzuhalten. Die Beachtung dieser Vorgaben bildet gerade im Ökolandbau das

Tab.1: Anbaupausen ausgewählter Leguminosen

AUTOR

Stefan Veeh

Beratung für Naturland s.veeh@ naturland-beratung.de

Grundgerüst der Fruchtfolge; ein dem Standort und der Vorgeschichte auf dem Acker angepasster Wechsel von Winterungen und Sommerungen sowie von Blatt- und Halmfrüchten sind auch wichtig – aber im Vergleich dazu nicht selten eher nachrangig.

Stickstoff aus Leguminosen nutzen

Um den Vorfruchtwert der Leguminosen optimal nutzen zu können, braucht es eine optimale Gestaltung der Fruchtfolge rund um die Leguminosen. Nach Umbruch der Leguminosen wird Stickstoff freigesetzt, der den Folgekulturen zur Verfügung steht. Wie viel und wie schnell, ist unterschiedlich je nach Pflanzengattung und Standzeit sowie je nach Umbruchmethode und Witterung. Gerade in diesem sensiblen Zeitfenster nach den Leguminosen kann es durchaus vorkommen, dass Stickstoff zur falschen Zeit mineralisiert. Damit kann ein Teil des Vorfruchtwertes verloren gehen. Und damit „verpufft“ die Wirkung des Werkzeugs Leguminose, das wegen der Anbaupausen nur zeitlich begrenzt eingesetzt werden kann.

Kultur Anbaupausen (Jahre) Ursachen

Körnerleguminosen

Erbsen 6 – 10

Ackerbohnen 3 – 5

Sojabohnen 3 – 4

Lupinen 3 – 5

Pilzl. Schaderreger (Krankheitskomplex)

Pilzl. Schaderreger (Krankheitskomplex)

Pilzl. Schaderreger (Sclerotinia, Peronospora)

Pilzl. Schaderreger

Leguminosengemenge wie jeweilige Leguminose zu betrachten

Feldfutter

Rotklee, Luzerne, Inkarnatklee, Esparsette 4 – 7

Weißklee, Gelbklee, Schwedenklee, Serradella 1 – 3

Kleekrebs, Fusariumwelke, Blattflecken

Weißklee weitestgehend selbstverträglich, Rest wie andere Kleearten

Wird der Kleegrasaufwuchs genutzt bzw. abgefahren, so regt das die Stickstofffixierung an.

Der Erfolg der Fruchtfolge hängt im Wesentlichen von drei Fragen ab:

1. Werden Leguminosen passend mit den nötigen Anbaupausen in der Fruchtfolge platziert?

2. Wie gut können Leguminosen-Bestände etabliert werden?

3. Kann der Vorfruchtwert der Leguminosen effizient auf die Folgekulturen „übertragen“ werden?

Dabei ist wichtig zu wissen, wie viel Stickstoff von einem Leguminosenbestand überhaupt fixiert werden kann und mit welcher Geschwindigkeit dieser Stickstoff mineralisiert. Klee kann zum Beispiel leicht 200 kg Stickstoff pro Hektar und Jahr fixieren. Dieser Stickstoff wird aber nicht auf einen Schlag wieder freigegeben, sondern er mineralisiert nach und nach, da die unterschiedlichen Pflanzenteile verschiedene C/N-Verhältnisse haben. So werden die Knöllchenbakterien mit einem C/N-Verhältnis von 1:5 nach dem Umbruch schnell umgesetzt, dieser Stickstoff steht der Folgekultur im Herbst schnell zur Verfügung. Der Großteil des in der Wurzelmasse gebundenen Stickstoffes steht aber erst im Laufe der Vegetation im Folgejahr zur Verfügung. Je schwerer und feuchter der Standort ist, kann der HauptMineralisierungsschub auch erst im Jahr danach erfolgen.

Umbruch von Kleegras

Was bedeutet das für die Praxis? Für die Nährstoffversorgung der Folgekultur stellt sich die Frage, ob der umzubrechende Feldfutterbestand nur aus „schwer verdaulichen“ Wurzeln besteht oder ob mit dem Einarbeiten des letzten Aufwuchses vor dem Umbruch noch „leicht verdaulicher“ Stickstoff ins System eingespeist werden soll.

Tab.2: C/N-Verhältnis im Kleegrasgemisch

Material C/N-Verhältnis

Klee Stoppel 15

Knöllchen 5

Feinwurzel 20

Pfahlwurzel 25

Gesamtpflanze 15

Gras 20

Natürlich spielt dabei auch die Art und Weise des Kleegrasumbruchs eine große Rolle. Wird der Bestand intensiv durchmischt, wird damit die Mineralisation deutlich angeregt. Wird der Bestand hingegen mit dem Pflug „gedreht“, startet die Mineralisierung langsamer. Dafür spielen auch die Umsetzungsprozesse im Boden eine wesentliche Rolle; für die Arbeit der stickstofffreisetzenden Bakterien und mögliche Stickstoffverluste ist vor allem die Bodentemperatur ausschlaggebend. Wer also Kleegras bereits im Juni umbricht und dann erst im November Weizen nachbaut, hat zum einen großes Potenzial verspielt und zum anderen ein großes Risiko für Auswaschungsverluste geschaffen. Wer also trotz Kleegrasvorfrucht wenig begeistert ist vom Wuchs der nachfolgenden Kultur, sollte sich Gedanken über Umbruchzeitpunkt, Umbruchsintensität sowie Zusammensetzung und Nutzung der Mischung machen.

Körnerleguminosen: N ist schnell verfügbar

Das Gegenteil ist oft bei Körnerleguminosen der Fall. Dort profitiert das nachfolgende Getreide häufig von der schnellen Umsetzung und viele Betriebsleiter sind dann begeistert von der guten Vorfruchtwirkung. Erbse und Ackerbohne hinterlassen allerdings „nur“ zwischen 60 und 80 kg/ha Stickstoff, denn hier wird ja ein wesentlicher Teil des Stickstoffes mit dem Korn vom Acker abgefahren.

Kultur in der Fruchtfolge: N-Management:

Kleegras Kleeanteil in der Ansaatmischung entscheidet über N-Fixierungspotenzial, Kleegrasbestand muss gut etabliert werden, Aufwuchs nutzen bzw. abfahren, um Stickstofffixierung anzuregen.

Kleegras Umbruch und letzten Aufwuchs so gestalten, dass genug „schnell“ verfügbarer Stickstoff für die Folgekultur bleibt und wenig Emissionen entstehen.

Weizen

Starkzehrer platzieren, der gutes Stickstoffangebot nutzen kann, Übergang zur Folgekultur ggf. mit Zwischenfrucht managen.

Hafer/Mais Zwischenfrucht so umbrechen, dass „gebundener“ Stickstoff passend zum Bedarf der Kultur mineralisiert wird.

Ackerbohne/Sojabohne Leguminose dann platzieren, wenn Stickstoff des Feldfutters „aufgebraucht“ ist, Ausfallleguminosen als Zwischenfrucht aufwachsen lassen, um Vorfruchtwert zu erhöhen.

Dinkel Körnerleguminosenvorfrucht nutzen, Zehrer platzieren.

Sonnenblume

Abtragende Kulturen am Ende platzieren, die mit „wenig“ Stickstoffangebot zurechtkommen, ggf. Fruchtfolge verlängern, wenn Stickstoffangebot noch ausreichend.

Viele Betriebe lassen aber die Ausfallbohnen oder -erbsen noch einmal auflaufen und arbeiten den Bestand dann kurz vor der Saat des nachfolgenden Getreides ein. Damit haben sie schnell verfügbaren Stickstoff, der vor allem in der Jugendentwicklung seine Wirkung entfaltet – allerdings potenziell auch Auswaschungsgefahren birgt. Das ist das Gegenbeispiel zu den langsam umsetzbaren Luzernewurzeln.

Beispiel einer Fruchtfolge

Wie kann ich das für die Praxis nutzen? Am Anfang der Fruchtfolge steht in der Regel ein überjähriges oder mehrjähriges Kleegras. Danach folgen meist zwei (manchmal auch drei) Stickstoffzehrer, oft Weizen und – wenn möglich – eine Sommerung, wie z.B. Hafer, Mais oder Zuckerrübe. Natürlich muss der Stickstoff zwischen Winterung und Sommerung über eine geeignete Zwischenfrucht gemanagt werden, um mögliche Verluste zu minimieren. Dabei kann es Sinn machen in die Zwischenfrucht Leguminosen wie Alexandriner- oder Perserklee oder auch Körnerleguminosen einzumischen, um zusätzlich NInput in die Fruchtfolge zu haben. Bei vielen Hauptfruchtleguminosen in der Fruchtfolge oder einem sehr hohen N-Niveau macht dies aber keinen Sinn.

Nach zwei (oder drei) stickstoffzehrenden Kulturen, die den durch die Feldfutterleguminose fixierten Stickstoff nutzen und „abtragen“, folgt eine zweite Leguminose in der Fruchtfolge, meist in Form einer Körnerleguminose, die auch für eine stärker zehrende Kultur noch genügend Stickstoff bereitstellt; am Ende der Fruchtfolge steht in der Regel eine abtragende Kultur mit geringeren Ansprüchen.

Fehler im N-Management

Fehler im Stickstoffmanagement der Fruchtfolge lassen sich meist klar erkennen: Das Bild schwach wachsender Getreidebestände als Zeichen von Stickstoffmangel ist Landwirten bekannt. Aber auch Unkräuter wie Distel, Melde und Gänsefuß gelten als wichtige Zeiger für den N-Haushalt: Sie sind sogenannte Stickstoffzeiger und erfüllen diese Funktion immer dann, wenn Stickstoffangebot des Bodens und Stickstoffbedarf der Hauptkultur nicht zusammenpassen. Dabei reagiert die Distel vor allem auf eine Verlagerung im Unterboden; Gänsefuß und Melde erwachsen sich den freien Stickstoff im Oberboden.

Kurz & knapp

Grundsätze für die Fruchtfolgegestaltung:

1. Anbaupausen der Leguminosen einhalten, um ihr Leistungspotenzial zu erhalten.

2. Umbruch der Feldfutterleguminosen steuern: so spät wie möglich, so früh und intensiv wie nötig.

3. Begleitung der Fruchtfolge mit Bodenproben (Nmin oder Nitrattests) – Stickstoff „sichtbar“ machen.

4. Stickstoff zwischen den Hauptkulturen mit angepassten Zwischenfrüchten managen.

5. Kulturen so wählen, dass Stickstoff aufgebaut, aber auch genutzt wird.

6. Organische Dünger so einplanen, dass zusätzlicher Stickstoff auch genutzt werden kann.

Tab.3: Beispiel für Fruchtfolge

Fotos: Goldberger

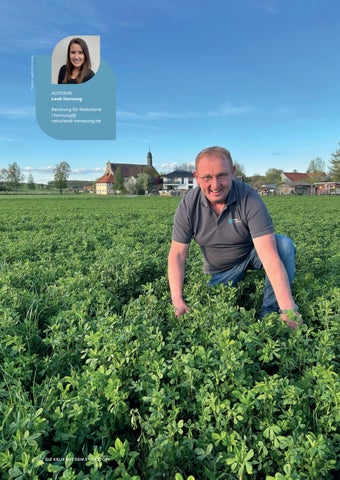

Fotos: Leah

AUTORIN

Leah Hornung

Beratung für Naturland l.hornung@ naturland-beratung.de

Hornung

Futter – Dünger

KOOPERATIONEN

Eine Möglichkeit für viehlose Bio-Ackerbauen, an Wirtschaftsdünger zu kommen, sind Kooperationen mit Rinderhaltern oder Biogasanlagen. Wie dies organisiert werden kann, zeigen zwei praktische Beispiele.

„Das ist unsere Schmusekuh“, sagt Landwirt Armin Zeitz und zeigt auf seine Kuh Lavendel, die gerade genüsslich das frisch gemähte Kleegras auf dem Futtertisch frisst. Der Milchviehhalter aus dem unterfränkischen Dittlofsroda füttert seine 35 Milchkühe ausschließlich mit Grünfutter und Heu als Grundfutter – viel davon stammt aus Futter-Mist-Kooperationen mit viehlosen Ackerbauern.

Ab zeitigem Frühjahr Grünfutter

Armin Zeitz verarbeitet die Milch größtenteils in der hofeigenen Käserei. Da unter anderem auch Rohmilchkäse produziert wird, verzichtet der Betrieb bewusst auf Silagen. Diese können bei der Reifung des Käses zu unerwünschten Fehlgärungen führen. Der Betrieb setzt auf eine lange Grünfutterperiode, da Heuernte und Trocknung energie- und arbeitsintensiv sind. Im Winter wird Heu (plus Kraftfutter) gefüttert. Um die hohe Qualität auch im Winter sicherzustellen, ist Ballentrocknung unerlässlich, um auch schon frühzeitige Schnitte in Form von Heu gut lagern zu können. Ab Mitte April wird den Tieren zweimal pro Tag frisches Grünfutter von Wiesen und Kleegrasäckern vorgelegt.

Futter-Mist-Kooperation

„Durch die sich ausdehnende Frühsommer- und Sommertrockenheit in Unterfranken wird die Futtermenge jedoch immer knapper“, erklärt der Betriebsleiter. Aus diesem Grund ist er froh, dass er FutterMist-Kooperationen mit viehlosen Ackerbauern aus der näheren Umgebung eingehen kann. Seine Kooperationspartner bauen für ihn Kleegras und Luzerne an und bekommen im Tausch Rindermist aus seinem Tretmiststall. Das Verhältnis von Kleegras zu Rindermist wird je nach Trockensubstanz des Ern-

Das Verhältnis von Kleegras zu Rindermist wird je nach Trockensubstanz des Erntegutes im Verhältnis 1:1 getauscht.

2

tegutes im Verhältnis 1:1 getauscht. Für eine Tonne Grünfutter erhält der Ackerbauer also eine Tonne Rindermist. Im Idealfall wird in so einer Futter-MistKooperation das Nährstoffäquivalent vom abgefahrenen Kleegras gegen den Mist getauscht. In der Praxis müssen die beiden Kooperationspartner einen Weg finden, bei wechselnden Futtermitteln (Silage oder Heu, Klee oder Gras) einen gerechten Ausgleich zu finden. „Am Ende muss es für beide passen, wir wollen ja langfristig zusammenarbeiten“, sagt Armin Zeitz. Das brauche auch Kompromissbereitschaft.

Weil auch viehlose Ackerbauern den Wert der Feldfutterleguminosen für die Fruchtfolge schätzen, ist diese Kooperation eine Win-Win-Situation: Der viehhaltende Betrieb hat Grundfutter in ausreichender Menge und Qualität und der Ackerbauer mit dem Kleegras einen Mehrwert durch die bessere Fixierungsleistung der Feldfutterleguminosen und damit mehr gesammelten Stickstoff als „Motor“ für seine Fruchtfolge. Hinzu kommt, dass er den getauschten Wirtschaftsdünger zur Verfügung hat, um diesen gezielt in der Fruchtfolge einzusetzen. Muss der Mist beim Ackerbauern zwischengelagert werden, sind diesbezüglich die jeweiligen rechtlichen Vorgaben zur Lagerung, beispielsweise am Feldrand, zu beachten. Hier ist eine Absprache zwischen den Kooperationspartnern sinnvoll, um zum einen die Vegetationsperiode zu überbrücken, aber auch, um die Lagerkapazitäten des abgebenden Betriebes zu schonen. So bekommt der Mist genug Zeit, um am Feldrand abzulagern und zu verrotten, um dann in der folgenden Kultur seine volle Wirkung zu entfalten.

Futter mit Gärrest tauschen

Thomas Eschenbach hat als viehloser Ackerbauer auch eine Kooperation, jedoch wird sein Kleegras nicht von einer Kuh verwertet, sondern von der nahgelegenen Biogasanlage der Bioenergie Bad Königshofen. Die Agrogasanlage benötigt täglich knapp 50 Tonnen Futter, um in ihrer mehr als EinMegawatt-Anlage Wärme und Strom zu erzeugen.

1 Über Kooperationen mit Biogasanlagen erhalten Betriebe Gärreste als schnell wirksame Wirtschaftsdünger.

3 Fotos: Leah Hornung

2 Im Idealfall lagert der Ackerbauer den Mist gleich am Feldrand des Ackers, auf den der Mist in der folgenden Kultur ausgebracht werden soll.

3 Um Rehkitze zu schützen, werden die Kleegrasflächen vor dem ersten Schnitt mit Drohnen beflogen. Dies wird zentral vom Betreiber der Biogasanlage organisiert. 1

Siebzig bis hundert Lieferanten bauen jährlich unter anderem Mais, Ganzpflanzensilage und Kleegras an, die an die Anlage geliefert werden. Auch Dauergrünland wird siliert und Festmist vergoren. Jeder Input wird bei Ankunft mit Gewicht und Trockensubstanz erfasst. Nach dem Masseinput richtet sich nämlich auch die Menge an Gärrest, die wieder entnommen werden darf, berichtet der Naturland-Landwirt Thomas Eschenbach. Der Gärrest wird zweimal im Jahr auf Nährstoffe untersucht, jeweils im Frühjahr und Herbst. Diese Analysen stehen den Betrieben, die Gärreste abnehmen, zur Verfügung. Zusätzlich wird von einer unabhängigen Kontrollstelle kontrolliert, ob die Anlage die Vorgaben der ökologischen Landwirtschaft einhält. 80 Prozent des Masseinputs bekommen die Lieferanten von der Anlage wieder gutgeschrieben, aus einer Tonne Kleegras können ca. 200 kg Gas gewonnen werden. Für das angelieferte Klee- und Luzernegras werden 80 bis 90 Prozent des Maispreises bezahlt. Der Gärrest wird im Verhältnis der gelieferten Substrate wieder an die Landwirte verteilt.Somit können Naturland-Betriebe den gelieferten Nährstoff-Output wieder ausgleichen.

Gemeinsame Rehkitzsuche

Die Kleegrasflächen werden vor dem ersten Schnitt mit Drohnen beflogen, um Rehkitze zu entdecken. Dies ist jährlich ein großer organisatorischer Aufwand und wird zentral vom Betreiber der Biogasanlage organisiert. Frühes Abfliegen der Flächen mit bis zu fünf Drohnen wäre ohne freiwillige Helfer der Hegegemeinschaften nicht zu stemmen. „Der hohe Aufwand lohnt sich“, sagt Thomas Eschenbach.

Schnell wirksamer Dünger

Der Kreislaufgedanke steht bei der Kooperation mit der Biogasanlage im Vordergrund. Das in der Fruchtfolge notwendige Kleegras wird verwertet und dabei gleichzeitig für das naheliegende Bad Königshofen Strom und Wärme erzeugt. Gleichzeitig erhält der Betrieb dann noch schnell verfügbaren Wirtschaftsdünger für das Getreide. „Den Effekt sieht man jetzt im Frühjahr“, sagt der Betriebsleiter und zeigt seine gut entwickelten Dinkel- und Weizenbestände.

Treffpunkt der ökologischen Landwirtschaft

STICKSTOFF

über den Winter retten

Eine Gretchenfrage des Öko-Landbaus ist, wie man Stickstoff über den Winter im System hält und er somit der folgenden Sommerung zur Verfügung steht. Auch ein Beitrag aus der jüngsten Wissenschaftstagung beschäftigt sich damit.

Stickstoff ist im Öko-Landbau besonders wertvoll und wichtig – nicht von ungefähr wird er oft als begrenzender Faktor für Bestandsentwicklung und Erträge unter Öko-Bedingungen beschrieben. Diese Bedeutung dürfte in der Zukunft eher noch zunehmen, denn der immer stär-

ker voranschreitende Klimawandel bringt tendenziell mildere und niederschlagsreichere Winter mit sich. Damit kommt der Frage, wieviel Stickstoff über den Winter verloren geht oder eben gerettet werden kann, ein immer größeres Gewicht zu. Im Fokus steht dabei, dass der Öko-Be-

trieb sich keine N-Verluste leisten kann und darf, um die Weichen für ansprechende Bestände und Erträge zu stellen. Dass das auch im Sinne des Grundwasserschutzes ist, ist ein höchst willkommener Nebeneffekt. Bei der Aufgabe, Stickstoff (N) möglichst gut über den Winter

Fotos: Agrarfoto

AUTOR

Walter Zwingel

Beratung für Naturland w.zwingel@ naturland-beratung.de

im System zu halten, spielen Zwischenfrüchte eine wichtige Rolle.

Rolle der Zwischenfrüchte

Bei früher Aussaat können sie hohe N-Mengen aufnehmen und vor der Verlagerung in tiefere Bodenschichten bewahren. Insbesondere Mischungen aus abfrierenden und winterharten Arten können den N-Transfer in die Folgekultur positiv beeinflussen. Mit welchen Bearbeitungsverfahren und -zeitpunkten eine zielgerichtete Mineralisierung für die Nachfrucht am besten gelingen kann – damit befasst sich die Professur Agrarökologie & Organischer Landbau im Leitbetriebeprojekt NRW seit vielen Jahren. Das Ergebnis eines aktuellen Versuchs zu einem neu entwickelten Häufelgerät und einem neuen Dammumbruchverfahren ist zwar nur ein kleiner Mosaikstein - er fügt sich aber gut ins Gesamtbild.

Zwischenfrucht wann umbrechen?

Folgende Zeilen sind dem entsprechenden Bericht aus der Wissenschaftstagung 2024 entnommen: „Wurden die Zwischenfrüchte bereits Ende November mit der Scheibenegge umgebrochen, so führte dies im Vergleich zu der bis März unbearbeiteten Variante zu signifikant erhöhten

Nmin-Werten in der oberen Bodenschicht (6.12.) und zu gesteigerter Verlagerung in tiefere Bodenschichten über Winter (24.1. und 1.3.). Anders als angenommen, wurde dies auch im Damm der Häuflervariante beobachtet. Die Furche verhielt sich dagegen analog zur unbearbeiteten Variante. Eine Bearbeitung mit der Scheibenegge Mitte Januar bei Befahrbarkeit durch Bodenfrost konnte diesen negativen Effekt vermeiden und gleichzeitig die N-Verfügbarkeit zu Vegetationsbeginn (1. & 14.3.) signifikant steigern. Dieser Effekt wurde, wie vermutet, auch im Damm der Variante Häufler festgestellt.

„Der Öko-Betrieb kann und darf sich keine N-Verluste leisten.“

Auch die anderen Leitbetriebeversuche bestätigten die … Ergebnisse, dass ein früher Umbruchzeitpunkt von Zwischenfrüchten die Gefahr von Nitratverlagerung erhöhen und ein zu später sich negativ auf die zeitgerechte Mineralisierung für die Folgefrucht auswirken kann.“

Zielkonflikte in der Praxis

Die Wissenschaft steht also vor der gleichen Herausforderung wie die Praxis: der Zielkonflikt aus „Nitratverlagerung minimieren“ und „Mineralisierung für die Folgefrucht optimieren“ ist nicht ohne weiteres aufzulösen – es gibt kein einfaches „richtig“ oder „falsch“. Besonders wichtig ist deshalb, die Voraussetzungen des Standorts und die durch die Fruchtfolge gesetzten Rahmenbedingungen in die Entscheidung einzubeziehen.

Organic:

MEHR

BODENLEBEN

VERSTÄRKTER HUMUSAUFBAU

BESSERE NÄHRSTOFFVERFÜGBARKEIT

HOCHWERTIGERE ERTRÄGE

Artenreiche TerraLife ® Organic Zwischenfruchtmischungen in 100 % Ökoqualität bieten für jede Fruchtfolge eine passende Lösung. Ihre DSV Beratung vor Ort ist gerne für Sie da: 0800 111 2960 kostenfreie Servicenummer

Öko-Kontrollstelle: DE-ÖKO-039

BIO-ACKERBAU OHNE

Tierhaltung

Bio-Ackerbau ohne eigenen Wirtschaftsdünger erfolgreich zu führen, ist eine Herausforderung. Der Betrieb Müller-Oelbke zeigt aber seit vielen Jahren, dass mit den richtigen Lösungsansätzen gute Erträge erzielt werden können.

In Etzenborn, im Göttinger Hügelland, wirtschaftet Christoph Müller-Oelbke bereits seit mehr als dreißig Jahren ökologisch. Inzwischen ist auch Sohn Johannes nach dem Studium der Agrarwirtschaft in Kiel in den Betrieb eingestiegen. Als GbR führen die beiden seither den Bio-Betrieb mit ca. 380 ha Ackerflächen mit 35 bis 75 Bodenpunkten - übrigens nahezu als reinen Pachtbetrieb. Neben Getreide werden Kartoffeln, Feldgemüsekulturen und Kleegras angebaut. Mit 650 mm Regen fällt mehr Niederschlag als in manch anderen Regionen, aber die Niederschlagsverteilung ist nicht gut, es gibt eine ausgeprägte Vorsommertrockenheit. Für ihre intensiven Kulturen können die beiden Bio-Bauern nicht auf eigenen Wirtschaftsdünger zurückgreifen. Dennoch überzeugen die Bestände, denn am Betrieb Müller-Oelbke hat man sich über die Jahre ein ausgefeiltes Konzept zurechtgelegt. Wir waren vor Ort.

Fruchtfolgeprinzipien einhalten

Auf den etwas besseren Flächen werden unter anderem Gemüsekulturen und Kartoffeln angebaut. Dabei werden Fruchtfolgegrundsätze eingehalten: So werden mindestens fünf Jahre Abstand zwischen den Gemüsearten und Kartoffelkulturen eingehalten. Außerdem werden in fünf Jahren höchstens drei Sonderkulturen angebaut. In den Jahren dazwischen säen Christoph und Johannes MüllerOelbke Getreide, meist Backweizen oder Dinkel. „Im Vergleich zu konventionellen Nachbarn sind die Erträge auf den Ökoflächen um ca. 30 % geringer“, gibt Christoph Müller-Oelbke Einblick in die Ertragssituation. Kleegras werde auf den nicht gemüseund kartoffelfähigen Standorten angebaut. Einzig zur Distelsanierung komme Kleegras auch mal auf kartoffelfähige Böden, so der Landwirt.

Auf den schwächeren Standorten wird auf Kartoffeln und Gemüse verzichtet, sodass sich folgende Fruchtfolge ergibt:

1. Kleegras und/oder Luzerne (ein- oder zweijährig je nach Standort)

2. Weizen

3. Gemenge aus Winter-Erbse und Triticale, an manchen Standorten Roggen

4. Braugerste

Futter-Mist-Kooperationen sind klassische Lösungen für viehlose Ackerbaubetriebe.

AUTORIN

Annette Alpers

Beratung für Naturland a.alpers@ naturland-beratung.de

Grundsätzlich versuchen Christoph und Johannes Müller-Oelbke, in der Fruchtfolge Sommerungen und Winterungen abzuwechseln. „Wenn das mal nicht möglich ist, dann helfen wir uns zumindest mit intensivem Zwischenfruchtanbau“, sagt der Vater. Hier kommen Mischungen aus Senf, Ölrettich, Phacelia und Ramtillkraut oder andere vielfältige Mischungen zur Anwendung.

Futter-Mist-Kooperationen

Alle Kulturen sollen ausreichend mit Nährstoffen versorgt sein. Christoph Müller-Oelbke: „Als erstes muss der pH-Wert stimmen. Er liegt hier zwischen 6,5 und 7.“ Dann ist bekanntlich der Nährstoffinput bei Verbandsbetrieben begrenzt und ein Fremdzukauf an Nährstoffen von 40 kg N/ha bei landwirtschaftlichen Kulturen und bei Sonderkulturen von 110 kg N/ha einzuhalten. Das Mittel der Wahl: FutterMist-Kooperationen. Klee- oder Luzernegras wird an einen Bio-Rinderhalter abgegeben, der Gülle und Mist zurückliefert. Eine ähnliche Zusammenarbeit hat Müller-Oelbke mit einem Bio-Hühnerhalter, der das Gemenge aus Erbsen und Triticale be-

Fotos:

Annette Alpers; Agrarfoto

Für die Vermarktung ist Sohn Johannes Müller-Oelbke zuständig. Die klaren Verantwortlichkeiten sind für Vater Christoph und Johannes Müller-Oelbke sehr wichtig.

kommt und Hühnertrockenkot (HTK) zurückliefert. Zusätzlich wird Grüngutkompost eingesetzt (vor allem in den Hackkultur-Fruchtfolgen), EU-Bio-HTK über Dungbörsen zugekauft sowie Gärrest über eine benachbarte Ökogasanlage. Alle Nährstoffe werden auf ihre Inhaltstoffe analysiert. Im Durchschnitt hat der HTK 16 kg N/t (und nicht 20 kg wie nach Standardwerten). Neben der exakten Analyse wird der Dünger sehr gezielt nach einer Nmin-Probe des Bodens ausgebracht und auf die Ansprüche der jeweiligen Kultur ausgerichtet. Müller-Oelbke: „Die Nmin-Probe wird erst dann gezogen, wenn der Boden aktiv wird, also ungefähr Ende März.“

Mikronährstoffe

Neben den Grundnährstoffen, Stickstoff, Phosphor, Kali und Magnesium sind für den Betrieb auch Mikronährstoffe wichtig, vor allem im Gemüsebau. Diese sollen die Pflanzen stabilisieren, sodass der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln so gering wie nötig gehalten werden kann. Um herauszufinden, wie gut die Pflanzen ernährt sind, wurden über mehrere Jahre – auch mit Hilfe der Beratung für Naturland (Holger Buck) – Pflanzenanalysen durchgeführt, um daraufhin bei Bedarf Bor, Schwefel, Zink oder Molybdän ggf. über eine Blattapplikation auszubringen. Gemeinsam mit den Mikronährstoffen wird

oft Gesteinsmehl wie zum Beispiel Klinospray ausgebracht. Gesteinsmehl enthält Silizium und kann die Blattgesundheit stabilisieren. Klinospray hat gegenüber Biolith Ultrafein und Diabas den Vorteil, dass es sich gut in Wasser löst und mit der Spritze ausgebracht werden kann, ohne die Düsen zu verstopfen. Christoph Müller-Oelbke ist von der positiven Wirkung überzeugt: „Im Vorjahr haben wir in Kartoffeln bei jeder Kupferbehandlung ein bis zwei Kilo Klinospray mit 200 Litern Wasser je Hektar kombiniert ausgebracht – und die Blätter blieben schön gesund.“

Zielgerichteter Pflanzenschutz

Um besonders sensible Kulturen wie Kartoffeln und Feldgemüse gesund zu erhalten und so wenig wie möglich und so viel wie nötig an Pflanzenschutzmittel wie Kupfer auszubringen, ist der Betrieb Müller-Oelbke eine enge Zusammenarbeit mit dem Dienstleister amagrar.com-Argus Monitoring eingegangen. Der Dienstleister gibt Anwendungsempfehlungen, die auf einer modellgestützten Infektionsvorhersage von Blattkrankheiten basieren. Der Betrieb selbst muss dafür mit wenig Aufwand Flächendaten und kulturspezifische Entwicklungsstadien am PC einpflegen und auf dem Laufenden halten. Mit diesem Prognosemodell hat der Betrieb

schon viele Jahre sehr gute Erfahrungen gemacht und so den termin- und mengenoptimierten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sichergestellt.

Verantwortlich für das Thema Düngen und Spritzen ist Christoph Müller: „Wichtig ist eine moderne Pflanzenschutzspritze. Wir setzen eine Hardi-Spritze mit luftunterstützendem Twin Force-Gestänge zum Spritzen der Blattunterseite ein – abdriftmindernd mit sechs Bar Düsen.“

Wassersparend wirtschaften

Je nach geplanter Kultur und Wetter wird so oft wie möglich auf den Pflug verzichtet, zum Beispiel nach Möhren zu Kartoffeln oder nach Kohl zu Getreide.

Eingesetzt wird er noch beim Kleegrasumbruch Ende Oktober bis Mitte November oder auch nach Industriekohl, bei dem die Strünke über den Winter stehen bleiben und der Pflug im Frühjahr vor Hafer eingesetzt wird. Müller-Oelbke: „Im Durchschnitt wird vielleicht einmal in fünf Jahren gepflügt.“ Ansonsten wird der Flachgrubber (Koralin von Lemken) eingesetzt. Flaches Abschneiden des Bodens trägt zur Schonung des Wasserhaushalts bei und wirkt außerdem gut gegen Disteln und Ampfer. Christoph Müller-Oelbke: „Da können auch mal drei bis vier Durchgänge im Herbst nötig sein.“

Die etwas besseren Flächen in Etzenborn am Hof sind beregnungsfähig. Mit drei Tiefbrunnen, die sechs Kilometer Leitungsnetz versorgen, können die Gemüsekulturen und Kartoffeln über Düsenwagen und Kanone beregnet werden.

Gute Vermarktung aufbauen

Über die vielen Jahre im Ökologischen Landbau hat sich der Betrieb Müller-Oelbke ein Netzwerk an Abnehmern aufgebaut, die durch gute Ansprache gepflegt werden. Wegen der eigenen Lagerung aller Ernteerzeugnisse kann Johannes Müller-Oelbke seine Abnehmer das ganze Jahr über bedienen. Er ist gemeinsam mit seiner Frau Svenja für die Vermarktung zuständig. Um eine ganzjährige Belieferung leisten zu können, ist 2021 am neuen Standort eine Gemüse-Aufbereitungshalle mit Bürogebäuden entstanden. Hier gibt es auch ein 2.500 t umfassendes Getreide-Flachlager mit Reinigungs- und Trocknungsmöglichkeit. Ebenso ist Platz für ein Dunglager, um auch außerhalb der Saison Nährstoffe (z.B. HTK über die Dungbörse oder von benachbarten Rinderhaltern, die wenig Mistlagermöglichkeit haben) aufnehmen zu können.

Kurz & knapp

Der Betrieb Müller-Oelbke zeigt eindrucksvoll, dass intensiver Bio-Ackerbau auch ohne eigenen Wirtschaftsdünger möglich ist. Mit Kooperationen, Zukaufsdünger und vielen weiteren Lösungsansätzen haben Johannes und Christoph Müller-Oelbke ein gutes Konzept gefunden. Gefragt nach dem Erfolgsrezept kommen zwei Antworten: Bei der Suche nach Lösungen immer offen und flexibel sein und klare Verantwortlichkeiten vereinbaren.

Günstige Neugeräte in bewährter Qualität

POM Leichtgrubber Meteor 3 - 7,5 m

5,0 m mit Rohr- o. Stabwalze €

Weitere Angebote: Ballenwagen, Kurzscheibeneggen ... finden Sie auf unserer Homepage! + Mwst. und Fracht

ANZEIGEN

Wir sind auch Öko!

Zertifziert: DE-037-ÖkoKontrollstelle

Zum nächstmöglichen

Zeitpunkt suchen wir einen Vertriebsmitarbeiter ÖKO

Mehr Infos unter: rwg-erdinger-land.de/jobs

Wir möchten Sie herzlich auf unseren 24. Öko-Feldtag am 10. Juli um 14 und 17 Uhr bei Heindl in Oed 1, 83527 Kirchdorf einladen!

Raiffeisen-Waren GmbH Erdinger Land

Betrieb St. Wolfgang Raiffeisenstraße 3, 84427 St. Wolfgang st.wolfgang@rwg-erdinger-land.de · Tel. 0 80 85 - 15 32 www.rwg-erdinger-land.de www.bio-kleegras.de

WELCHE URSACHEN HAT

Kleemüdigkeit?

Dem Rätsel der Kleemüdigkeit auf die Spur kommen – das hatte sich das von der Beratung für Naturland koordinierte Forschungsprojekt TriSick vorgenommen. Nach dreieinhalb Jahren Forschung sind wir der Lösung ein Stück nähergekommen.

AUTORIN

Irene Jacob

Beratung für Naturland i.jacob@ naturland-beratung.de

CO-AUTOREN

Timo Seibert

Beratung für Naturland

Prof. Dr. Christel Baum

Annika Kühnl

Dr. Jürgen Müller

Kristin Steinfurth

Prof. Dr. Christine Struck

Universität Rostock

Leguminosenmüdigkeit ist ein Begriff, hinter dem sich ein komplexer Fall verbirgt. Abnehmende Wüchsigkeit und Erträge sowie schwache und mitunter lückige Bestände durch kranke oder ausgefallene Pflanzen können sich dann als Problem zeigen. Das Phänomen tritt an Körnerleguminosen auf, dabei v.a. an Körnererbse, aber auch Futterleguminosen wie Rotklee und Luzerne können betroffen sein. Dann spricht man von der sogenannten Kleemüdigkeit.

Beim Begriff der Kleemüdigkeit denken Viele zuerst an Pilzkrankheiten. Doch so einfach ist es nicht: als Ursachen kommen neben vielerlei Schaderregern auch Ungleichgewichte in der Nährstoffversorgung, nachteilige bodenphysikalische und -chemische Eigenschaften sowie biotische Faktoren wie die Besiedelung mit Mykorrhiza und Rhizobien in Betracht.

Im Projekt TriSick, das von der Eiweißpflanzenstrategie des BMEL gefördert wurde, erforschte die Beratung für Naturland gemeinsam mit der Universität Rostock von 2021 bis 2024, welche Ursachen Kleemüdigkeit bei Rotklee und Luzerne auslösen. Der Ansatz des Projektes bestand darin, Praxisflä-

chen zu untersuchen, auf denen Symptome von Kleemüdigkeit auftraten. Deutschlandweit wurden 76 Probenpaare, jeweils bestehend aus der Probe einer wüchsigen Referenz- und einer kleemüden Kontrastprobe, gesammelt und in verschiedenen Laboren analysiert. Es stammten 42 Probenpaare von Luzerneschlägen, 32 von Rotklee und jeweils eines von Inkarnat- bzw. Schwedenklee. Es wurden sowohl Reinbestände als auch Gemenge mit Gräsern und mehreren Leguminosenarten beprobt. Erreger von Pilzkrankheiten wurden auf jedem Schlag nachgewiesen und haben eine gewisse Bedeutung als Auslöser der Kleemüdigkeit. Sie traten nicht nur in den kleemüden, sondern auch in den wüchsigen Bereichen auf – dort allerdings oftmals mit geringerer Ausprägung. Generell schwankte die Befallsstärke von 5 % (kaum Befall) bis 100 % (sehr starker Krankheitsbefall) erheblich.

Interessanterweise traten Kleekrebs und Anthracnose tendenziell eher selten auf. Daneben wurden Blattbrand an Luzerne sowie Braunfleckenkrankheit und Alternaria bei Klee und Luzerne häufiger nachgewiesen. Diese Blattfleckenerreger treten jedoch eher als Sekundärinfektionen in Erscheinung, das

Die für die Fuß- und Brennfleckenkrankheit der Körnererbse verantwortlichen Erreger wurden sehr oft bei Rotklee (links und mittig) und Luzerne (rechts) gefunden. Diese Erkenntnis hilft bei der vorbeugenden Planung der Fruchtfolgen mit Körnerleguminosen.

Probenarten und Analysenziele der Beprobungen.

Probe Analysenziel

Fünf Ganzpflanzen inkl. Wurzel und anhaftendem Boden

Mind. 300 g oberirdische Pflanzenmasse (FM)

Mind. 500 g Wurzel und Boden (bis 30 cm Tiefe)

Mind. 300 g Boden (bis 10 cm Tiefe)

pilzliche Schaderreger, Mikrobiomanalyse, Mykorrhiza & Rhizobien, Wurzelchemie, massenspektrometrische Analyse

Nährstoffgehalte Pflanze, NIRSSpektren

Nematoden

Nährstoffgehalte Boden, pH, Bodenart

Falleninhalt Barberfalle Schadinsekten

Wüchsiger (oben) und kleemüder Bereich eines Standortes (unten). Neben Fruchtfolgekrankheiten können zum Beispiel Nematoden, Nährstoffmangel (z.B. Schwefel) oder auch ein zu niedriger pH-Wert Ursachen sein.

heißt, sie befallen diejenigen Pflanzen, die durch abiotischen Stress (beispielsweise Nährstoff- oder Wassermangel) geschwächt sind.

Die häufigsten Funde von Erregern von Pilzkrankheiten sind allerdings mehr als ernst zu nehmen:

Die für die Fuß- und Brennfleckenkrankheit der Körnererbse verantwortlichen Erreger Ascochyta medicaginicola und Didymella pinodella wurden am häufigsten aus den Proben isoliert. Dass diese Arten auch Futterleguminosen befallen können, war zwar bekannt, jedoch gab es bisher keine Erkenntnisse darüber, wie häufig sie auftreten. Ein sicheres Erkennen der Krankheiten auch in Beständen mit Futterleguminosen ist notwendig, um gegebenenfalls mit einer Anpassung der Fruchtfolge reagieren zu können.

Nematoden als weitere Ursache

Als weitere mögliche Ursache der Kleemüdigkeit sind pflanzenschädigende Nematoden künftig stärker zu berücksichtigen: Bisher standen sie als Schaderreger sowohl in Körner- als auch Futterleguminosen eher weniger im Fokus. Dabei gibt es eine Reihe von Arten, die spezifisch an Leguminosen vorkommen und damit vor allem in den leguminosenreichen Fruchtfolgen des Öko-Landbaus zu Problemen führen könnten. Auch das Stängelälchen mit einem weiten Wirtskreis wurde auf einigen Standorten gefunden. Schadinsekten scheinen bei der Kleemüdigkeit hingegen keine bedeutende Rolle zu spielen.

Nährstoffe und pH-Wert als Ursache

Bei den untersuchten Proben gab es keine verallgemeinerbaren Trends, wonach ein bestimmter Nährstoffmangel als Ursache der Kleemüdigkeit gelten könnte. Bekannt ist die Bedürftigkeit von (Futter-)

Fotos:

Annika Kühnl, Timo

Seibert, Roman

Goldberger

Niedrige pH-Werte und Schwefelmangel können Ursachen für Kleemüdigkeit sein. Schwefelhaltiger kohlensaurer Kalk vor den Futterleguminosen kann Abhilfe schaffen.

Leguminosen für Schwefel: Hier zeigten sich tatsächlich signifikant geringere Gehalte an pflanzenverfügbarem Schwefel auf den kleemüden Flächen im Vergleich zu wüchsigen Flächen – Schwefelmangel kann also eine mögliche Ursache der Kleemüdigkeit sein. Auf Standorten mit Verdacht auf entsprechenden Mangel zeigten sich Tendenzen zu besonders geringen Bor- und Kupfer-Gehalten auf den wuchsschwachen Boden-Bereichen, sodass gravierender Mangel an Bor oder Kupfer ebenfalls eine Ursache von Wuchsunterschieden sein kann. Bei Luzerne zeigten sich zudem Tendenzen, dass wuchsschwache Bereiche eher dort zu finden waren, wo besonders niedrige pH-Werte vorlagen. Die wuchsschwachen Bereiche zeigten außerdem tendenziell weniger Kohlenstoff, Stickstoff und Schwefel im Boden: dies ist ein Hinweis auf einen geringeren Gehalt an organischer Substanz. Auch gab es an einzelnen Standorten sowohl Hinweise auf höhere Bodenverdichtung und geringere Sorptionskapazitäten der Böden (Sandlinsen) in den kleemüden Bereichen.

Knöllchenbakterien und Mykorrhiza nicht verantwortlich

Die Knöllchenbildung der wuchsschwachen Bereiche war weder bei Rotklee noch bei Luzerne signifikant reduziert. Fehlende oder reduzierte Bildung von Wurzelknöllchen ist also kein Faktor, der Leguminosenmüdigkeit hervorruft bzw. anzeigt. Auch eine geringere Besiedelung der Pflanzen mit Mykorrhiza-Pilzen ist keine Ursache von Kleemüdigkeit: Zwar wurde im Mittel über alle Standorte und beide Kulturarten hinweg eine signifikant geringere Mykorrhizierungsrate der Pflanzen aus den wuchsschwachen, kleemüden Bereichen festgestellt. Aber es ist davon auszugehen, dass infolge der Wuchsschwäche der Pflanzen den Symbionten weniger

Assimilate zur Verfügung standen, so dass sich wiederum weniger Mykorrhiza an den Feinwurzeln ansiedelten.

Vorbeugende Maßnahmen

In jedem Fall sinnvoll bleiben die bekannten vorbeugenden Maßnahmen, die wüchsige Klee- und Luzernebestände sichern: Es ist auf den optimalen pH-Wert und eine ausgewogene Nährstoffversorgung zu achten. Über eine organische Düngung werden nicht nur Mikronährstoffe zugeführt, sondern auch der Boden mit organischer Substanz angereichert. Auch ausreichende Anbaupausen und sinnvolle Fruchtfolgegestaltung sind essenziell: Bei Auftreten von Kleemüdigkeit ist für den einzelnen Betrieb oder auch einzelne Schläge eine individuelle Abklärung der möglichen Ursachen notwendig. Ein Werkzeug für Praxis und Beratung dazu ist die Differenzialdiagnose. Wie sie angewendet werden kann, lesen Sie auf Seite 38.

Kurz & knapp

Ziel des Projektes TriSick war es, die Ursachen zu bestimmen, die Kleemüdigkeit bei Rotklee und Luzerne auslösen. Wie zu erwarten, gibt es nicht die eine Ursache, die das Auftreten von Kleemüdigkeit hervorruft. Auffällig war aber das häufige Auftreten der von der Körnererbse bekannten Fuß- und Brennfleckenkrankheiten in den Futterleguminosen. Darauf sollte in der Fruchtfolgegestaltung Rücksicht genommen werden. Zudem konnten u.a. Nematoden, Ungleichgewichte in der Nährstoffversorgung und pH-Wert als Ursachen für Kleemüdigkeit definiert werden.

URSACHEN EINGRENZEN

Mit der Differenzialdiagnose können Sie selbst die Ursachen für Kleemüdigkeit eingrenzen.

Die Differenzialdiagnose gibt Landwirtinnen und Landwirten die Möglichkeit, bei Verdacht auf Kleemüdigkeit ihre Flächen selbst zu untersuchen. Dabei wird Rotklee oder Luzerne im als „kleemüde“ vermuteten Boden angebaut, dieser wird unterschiedlich behandelt.

Varianten:

V 1) Unbehandelte Kontrolle

(V3) vermengt. Die Hälfte des Bodens bleibt vorerst unbehandelt (V1 und V3). Dann werden je vier entsprechend den Varianten be-

Die Töpfe sollten vor zu starken Witterungseinflüssen geschützt stehen. Von Frühjahr bis Herbst kann der Versuch draußen statt-

„Die Differenzialdiagnose gibt Landwirtinnen und Landwirten die Möglichkeit, ihre Flächen selbst zu untersuchen.“

schriftete Pflanztöpfe mit der jeweiligen Erde befüllt (insgesamt 16 Töpfe). Anschließend sollte eine

V 2) Sterilisiert: Dazu einen Teil des Bodens in Aluschalen füllen und im Backofen bei 70 °C für 24 Stunden sterilisieren, danach 12 Stunden abkühlen lassen.

V 3) Wöchentlich gedüngt

V 4) Mit Aktivkohle vermengt

Von der als kleemüde vermuteten Fläche werden ca. 10 Liter Boden genommen. Diese werden zerkleinert, gesiebt und in vier gleiche Teile aufgeteilt. Je ein Viertel des Bodens wird im Backofen sterilisiert (V2) oder mit Aktivkohle

gleichmäßige Bodenfeuchte in allen Töpfen hergestellt werden.

Dann werden jeweils fünf Samen ausgesät oder vorgekeimte Samen vorsichtig mit einer Pinzette in die Töpfe pikiert.

Differenzialdiagnose unter nicht kontrollierten Bedingungen 8 Wochen nach der Anlage mit A) Rotklee und B) Luzerne; Varianten von links nach rechts: Kontrolle, sterilisiert, gedüngt, Aktivkohle.

finden. Findet der Versuch drinnen statt, ist ein heller Ort mit einer Temperatur zwischen 16 und 20 °C optimal. Alle Varianten sollten gleichmäßig feucht gehalten werden, wobei ein Viertel der Töpfe wöchentlich mit handelsüblichem Mehrnährstoff-Dünger gedüngt wird (V3). Zeigt die sterilisierte Variante das beste Wachstum, deutet das darauf hin, dass bodenbürtige Schaderreger wie Pilze oder Nematoden für die Kleemüdigkeit verantwortlich sein könnten. Fördert die Düngung das Wachstum, liegt ein Nährstoffmangel vor. Wenn die Pflanzen im mit Aktivkohle versetzten Boden am besten wachsen, könnten Giftstoffe eine Rolle spielen. Für den Versuch sollten etwa zwölf Wochen eingeplant werden. Um eine Entscheidung für die Anbausaison zu treffen, ist die rechtzeitige Planung und Versuchsanlage sinnvoll.

Foto: Irene Jacob

AUTORIN

Irene Jacob

Beratung für Naturland i.jacob@ naturland-beratung.de

geht’s zum Podcast

WIR BIO-BAUERN

DER PODCAST FÜR

ÖKOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT

Optimal mit Stickstoff versorgen

Die Kunst im Bio-Ackerbau ist es, Bio-Kulturen zum optimalen Zeitpunkt mit Stickstoff zu versorgen. Genau darum geht’s in Folge 7. Ackerbauberater Stefan Veeh gibt im Gespräch mit Podcast-Host Celine Grau und BioBauer Roman Goldberger Tipps, wie man die Mineralisierung des Stickstoffs aus Vorfrucht und/ oder Wirtschaftsdünger zeitlich lenkt.

Win-Win durch Kooperation

Zu wenig Stickstoff in der Fruchtfolge? Neben klassischen Futter-Mist-Kooperationen können auch Naturland-Pflichtkooperationen Vorteile bieten. Diese benötigen Tierhalter, meist Mastgeflügelhalter, wenn Sie den notwendigen Eigenfutteranteil von 50 % nicht erreichen. Leah Hornung von der Beratung für Naturland erklärt, was dabei beachtet werden muss.

Smarte Fruchtfolgen

Über die Gestaltung der Fruchtfolge spricht Podcast-Host Celine Grau mit Ackerbauexperte Stefan Veeh von der Beratung für Naturland. „Die Fruchtfolge ist das zentrale Stellelement für alle Funktionen – egal ob Unkrautbekämpfung, Düngung oder Pflanzengesundheit“, stellt Veeh klar. Dabei geben Leguminosen und ihre Anbaupausen die Struktur die Fruchtfolge vor.

WEITERE PODCAST-FOLGEN FINDEN SIE HIER: www.naturland-beratung.de/podcast

FOLGE 7

FOLGE 10

FOLGE 11

Markt & Vermarktung

MARKTGEFLÜSTER

VON STEFAN ZEIPER

Von der Ernte auf dem Feld bis zum Produkt im Regal ist es mitunter ein weiter Weg. Diesen Weg erfolgreich zu gestalten, damit die Erzeugnisse der Naturland Betriebe ihren Absatz finden, ist Kernaufgabe der Naturland Zeichen GmbH. Stefan Zeiper leitet das Team „Verarbeitung und Handel“ und ist seit Jahren eng vertraut mit dem Bio-Markt. In der Kolumne „Marktgeflüster“ plaudert er aus dem Nähkästchen.

In der Woche nach Ostern war ich mal wieder mit Kollegen in Köln: Strategiegespräch mit Penny, der Discount-Tochter unseres langjährigen Naturland Partners REWE. Penny selbst ist erst seit Sommer 2023 Naturland Partner, hat aber einen ziemlichen Blitzstart hingelegt. Mittlerweile tragen bereits rund 120 Bio-Produkte bei Penny das Naturland Zeichen. Angeführt wir das Naturland Sortiment von Obst und Gemüse, auf Platz zwei folgen Milchprodukte. Beim Termin in Köln ging es aber nicht so sehr um das bereits Erreichte, als vielmehr um die Zukunft. Denn Penny will, neben der Bio-Eigenmarke „Naturgut“, künftig auch bei der veganen Produktlinie „Food for Future“ verstärkt auf Naturland setzen. Erste Produkte wie ein Haferdrink in Barista-Qualität sind bereits im Regal und werden dazu beitragen, Naturland auch in der jungen Zielgruppe bekannter zu machen.

Eine weitere Neuigkeit aus Köln betrifft das „REWE Wegbereiter“-Projekt zur Vermarktung von Naturland Ware aus Umstellung. Das Projekt soll ausgeweitet werden, um mehr Betriebe zur Umstellung auf Bio zu bewegen und so die langfristige Versorgung mit Bio-Rohstoffen in Naturland Qualität zu sichern.

Die Regionalisierung von Bio-Sortimenten ist ein weiteres Thema, um das es in solchen Strategiege-