EL Legado Hispano

HISTORIA DE LA CERAMICA I

EDITORES

CESAR ANTONIO CORNEJO LARA

VALERIA LOURDES GONZÁLEZ

DARLING JAZMING ARRIOLA DE LA CRUZ

Somos estudiantes de la carrera de Artes Plásticas, opción cerámica de la Universidad de El Salvador, nos une el amor por la plástica y en general por la cerámica, campo en la cual nos desempeñamos, gracias al licenciado Álvaro Sermeño, docente de la catedra de Historia de la Cerámica I, nos ha invadido el placer de conocer mas sobre la historia de la cerámica, conociendo las diferentes culturas que han existido a lo largo del tiempo, por lo que como estudiantes y compañeros hemos desarrollado esta pequeña revista en la que pueden conocer un poco sobre el legado hispano, enfocado en la practica de la cerámica.

MIRÓN

MIGUEL ANGEL LOPEZ GUERRA

MIRÓN

MIGUEL ANGEL LOPEZ GUERRA

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

• Recopilar información bibliográfica sobre la conquista española en América y sus influencias en la evolución de la cerámica colonial por parte de los estudiante de 4° año de la cátedra de historia de la cerámica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Reconocer principales influencias que marcaron el desarrollo de la cerámica de la época colonial en América.

• Realizar un informe donde se documente un registro histórico del desarrollo de la cerámica en la época de la colonia en América.

manises, jarra antigua. policromada decorada con motivos florales multicolores de,finales del siglo xviii; principios del xix. cerámica de manises. fuente: www.todocoleccion.net foto tomada 16/12/2014

Introducción

La llegada de los conquistadores europeos a América trajo consigo numerosos cambios tanto para los nativos como los extranjeros dado al cambio de ambiente a los que solían estar acostumbrados, esto incluye objetos de uso cotidiano o las comodidades proporcionadas por sus construcciones arquitectónicas. Uno de esos objetos traídos al nuevo continente descubierto por los españoles fue la cerámica debido a la necesidad de transportar provisiones mientras se instalan o sino por la falta de estos en América.

A lo largo de esta revista se expondrá en el capítulo 1 la cerámica traída inicialmente desde España, en algunos casos Italia, al continente Americano en especial a México. Se muestra detalles de cantidades de piezas solicitadas por los conquistadores a su vez se indica los utensilios cerámicos primordiales para estos últimos. También se cita a ceramistas y alfareros europeos que vieron en estas tierras un lugar en dónde producir su cerámica influyendo en los alfareros nativos cuyas técnicas en comparación a la de los extranjeros era más rudimentarias pero que gracias a las novedades traídas se da un gran avance en cuanto a las técnicas de producción.

En el capítulo 2, se expone un estudio detallado de las mercancías (piezas cerámicas) que ingresan junto a los españoles dividido en dos aspectos: la cerámica arquitectónica compuesta por ladrillos, azulejos y Tejas. El segundo aspecto son los contenedores de mercancías integrados por vasos, jarras y botijas. A igual que en el capítulo anterior se detallan algunas cantidades que fueron solicitadas. En el capítulo 3 y 4, se expresa la producción cerámica colonial temprana desde México y algunas zonas de América del Sur (Chile, Perú). Se citan estilos cerámicos producido en esta etapa mostrando contexto rurales y urbanos que influenciaron las diversas construcciones de ellas con la finalidad de comprender el porqué de un sitio a otro la cerámica presenta variantes tanto de las materias primas como sus decoraciones finales.

Cerámica prehispánic, muestra exhibida en el MUA Museo Universitario de Antropologia

Cerámica prehispánic, muestra exhibida en el MUA Museo Universitario de Antropologia

DESCUBRIMINETO

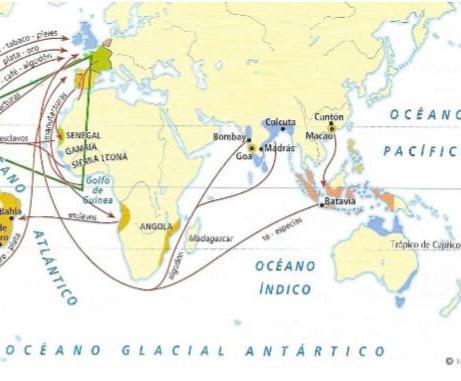

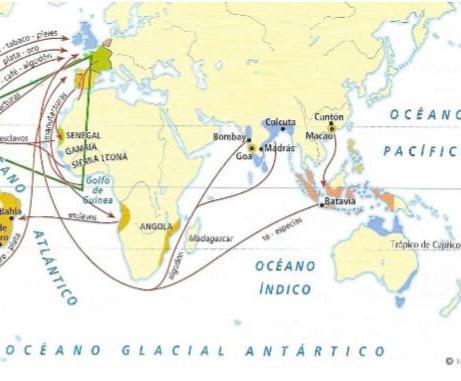

El descubrimiento de América supuso la apertura de la que pronto se convirtió en la más importante ruta comercial de la Modernidad. Toda clase de productos cruzaron el Atlántico demandados por la nueva sociedad colonial, primero en el deseo de sobrevivir y más tarde de reproducir los modelos sociales y culturales que ya se habían experimentado en Castilla. En este contexto, los productos cerámicos jugaron un papel decisivo.

Desde los primeros años del descubrimiento, entre Sevilla y América se produjo un continuo y creciente intercambio de toda clase de productos comerciales. El envío de productos cerámicos fue una constante desde los primeros viajes a las nuevas tierras hasta el declinar del siglo. Los embarcaderos del Guadalquivir, a su paso por Sevilla o a la altura de Sanlúcar de Barrameda, fueron el escenario cotidiano del cargamento de miles de objetos de barro que, cuidadosamente dispuestos en las bodega de los navíos, tuvieron como destino final América. Debemos precisar que la exportación de cerámicas no fue consecuencia de la falta de alfarerías indígenas. Muy al contrario, al llegar los españoles a América encontraron talleres que producían una cerámica hecha a mano, de tecnología primaria, pero de líneas muy depuradas y decorada mediante engobes bruñidos de gran atractivo estético. Sin embargo, sus formas y decoraciones no respondían al gusto de los españoles; no eran similares a lo que conocían y estaban acostumbrados; El comercio cerámico entre Sevilla y América se prolongó a lo largo de todo el siglo XVI, aunque conviene establecer ciertas diferencias entre los momentos iniciales y el declinar del período.

Paccha escudilla múltiple de cerámica, Cultura Inka, 1200-1532 DC, Colección Sergio Larraín García-Moreno, Donación Fundación Larrain Echenique, MChAP 0353 (220 x 105 mm).

Paccha tubérculo (papa) de cerámica, Cultura Chimú-Inka, 1400-1532 DC, Colección Sergio Larraín García-Moreno, Donación Fundación Larrain Echenique, MChAP 0265 (174 x 140 mm).

Se caracterizó por una enorme variedad tipológica de mercancías, esto queda de manifiesto en las mercancías remitidas en 1524 por Luis Hernández en la nao Santa María de la Antigua con destino a la isla de Santo Domingo destacando:

• Nueve botijas de conserva de zanahoria

• Cinco botes de conserva

• Quinientos ladrillos

• Cuatro tinajas de barro

• Doce bacines verde y blanco

• Dieciocho jarras de barro de media arroba

• Doce salseras chiquitas de barro

• Diecisiete bernegales blancos

• Docena y media de jarros blancos de pico

• Cuatrope/fumadores

• Docena y media de jarras para beber

• Treinta vasos de loza, de platos y escudillas

• Ciento cincuenta ollas

• Catorce platos blancos grandes

• Nueve saleros de barro y tres vasos de lebrillo

Jarra P/380. a. Según Mélida (1920). b. Fotografía actual

Bernegal, Paseo La Alpispa, nº1

Jarra P/380. a. Según Mélida (1920). b. Fotografía actual

Bernegal, Paseo La Alpispa, nº1

En la segunda mitad del siglo cambiaron las pautas comerciales. Las cantidades exportadas fueron más importantes, ahora los registros estarán constituidos, en muchos casos, por un solo producto, aunque en cantidades realmente importantes: 7 cajas de loza con 200 docenas de platos pequeños a 2 reales la docena Coincide este cambio con la aparición de las primeras alfarerías coloniales fruto de las enseñanzas de los misioneros y de artesanos peninsulares o procedentes del resto de Europa establecidos en América que comenzaron a desarrollar una producción con tipos y decoraciones occidentales.

antigua jarra ceramica catalan, pintada a mano - 29 x 20 x 17 cm

fuente: www.todocoleccion.net

foto tomada 29/09/2021

Sobre el establecimiento de alfareros occidentales en los territorios novohispanos contamos con algunos ejemplos documentados.

1. Juan de la Talavera,(Ollero) vecino de Alcalá de Guadaira, que embarcó para Nueva España en 1555 y pagó 200.000 maravedís para poder ejercer allí su oficio

2. Antonio Xinovés, ceramista de origen italiano, que en 1579 formó con Jerónimo Pérez una compañía para hacer y tratar loza en Puebla’’’.

3. Talleres dominicos: demandaron ciertos materiales específicos del oficio mandados a traer: seis quintales de vidrío en sus barriles, los dos de vidrío blanco, y los otros dos de vidrío azul y otros dos de vidrío amarillo, costó ocho reales la arroba, montan 192 maravedís

A partir de estos momentos el comercio cerámico quedará restringido solamente a productos de alta calidad o complejidad técnica, pero los talleres prehispánicos continuaron activos manteniendo sus tipologías y decoraciones autóctonas, aunque mejorando su producción con ciertas innovaciones tecnológicas importadas desde España: el torno, las cubiertas vitrificadas y el tipo de horno.

Las cubiertas de vidrío transparente de plomo o de esmalte blanco de estaño, supusieron un método de impermeabilización más perfecto que los sutiles bruñidos americanos y la posibilidad de dar a las decoraciones de las piezas una mayor estabilidad y, finalmente.

El primer envío de loza italiana a América data de 1545, cuando Juan de Astorga registró en la nao San Juan con destino a Cartagena 10 platos de Venecia. Sin embargo, es a partir de la segunda mitad del siglo XVI cuando la exportación de sus lozas cobra verdadera importancia cuantitativa, respondiendo documentalmente a cuatro denominaciones: Loza de Génova, loza de Pisa azul, loza de Pisa salteada, y la ya citada loza de Venecia

En la actualidad el análisis minucioso de estas piezas sevillanas nos permite diferenciarlas de los originales castellanos por las siguientes datos:

1° Formalmente las obras talaveranas son de mayor tamaño, recias y consistentes; frente a las copias sevillanas que mantienen las proporciones pequeñas y delicadas de las vajillas de influencia italiana.

2° Los motivos decorativos varían en su interpretación, siendo de factura más deshecha y descuidada. Los originales talaveranos son muy minuciosos y perfeccionistas.

3° La calidad de los esmaltes castellanos no se alcanza en Sevilla.

4° En ocasiones, se sustituye el negro manganeso utilizado en Talavera para perfilar las figuras, por azul cobalto.

Las cerámicas embarcadas hacia América tuvieron diferentes finalidades, pero las cuatro básicas fueron:

1° Materiales constructivos.

2° Contenedores de productos agrícolas y artesanales.

3° Ajuares domésticos.

4° Objetos de carácter cultual y laboral.

dos platos de loza italiana del siglo xix de estilo renacentista

CERAMICA ARQUITECTONICA

Cerámica arquitectónica.

• Ladrillos: Su presencia se constata en los momentos iniciales de la colonización, durante los primeros 25 años, aunque conocemos algún envío puntual en fechas más avanzadas. Su ámbito de destino fue la América Insular, y muy especialmente Santo Domingo.

• Tejas: Es el segundo material constructivo en número enviado a América.

• Azulejos: Su exportación a América se realizó a lo largo de todo el siglo XVI, prolongándose posteriormente por los siglos XVII y XVIII.

Su comercio estuvo restringido a edificios relacionados con las máximas instancias del poder, tanto civiles —cabildos, audiencias, — como eclesiásticos —conventos, iglesias, —; juntó a ciertos domicilios particulares pertenecientes a los estratos más privilegiados de la sociedad colonial. A su difusión contribuyeron dos factores determinantes:

El carácter estético: por la indiscutible calidad ornamental que proporcionaban a los edificios donde se aplicaban, constituyendo un soporte casi inalterable de ricas decoraciones en difíciles condiciones ambientales.

El carácter funcional: pues dispuestos sobre las fábricas de las construcciones protegían sus estructuras y, al tiempo, evitaban su deterioro. Por otra parte, en edificios de carácter religioso los azulejos se convirtieron en un método más de evangelización, pues fueron un medio idóneo para difundir programas iconográficos de contenido evangélico.

Se exportó principalmente el llamado “azulejo de cuenca o arista”, cuyo sistema de producción seriado, permitió abaratar su coste y satisfacer fácilmente la creciente demanda que generaron los territorios de ultramar.

Los medios de embalaje empleados para su exportación fueron dos fundamentalmente:

1. Las cajas de madera, como contenedor fijo de gran capacidad.

2. Las serás de esparto, como contenedor flexible, de menor capacidad, empleado principalmente en la primera mitad del siglo.

Contenedores de mercancías.

Constituyen, desde un punto de vista cuantitativo, el capítulo más importante de los productos cerámicos remitidos a América. Ciertamente, fueron cientos de miles los contenedores cerámicos que, depositados en las bodegas de los barcos, formaron parte de los envíos que constituían la flota anual.

Los tres tipos remitidos fueron: vasos, jarras y botijas.

Vaso: Es el objeto peor conocido de los tres citados . Esta situación resulta contradictoria con la frecuencia con que se cita y con lo prolongado de su uso a lo largo de todo el siglo XVI, desde los primeros envíos hasta los años finales.

Jarra: No hay total seguridad en la identificación de esta denominación con una forma concreta, aunque podemos aventurar la hipótesis de hacerla coincidir con los envases de estilo temprano descritos por Goggin. Fue el contenedor más usado en las tres primeras décadas del siglo, decayendo posteriormente su empleo de forma progresiva.

Periodo Colonial Temprano en México

El periodo colonial temprano en la cuenca de México (1521-1620) inicia con la conquista militar hispana sobre los mexica de Tenochtitlan en 1521 y concluye con las congregaciones de la población indígena que ordena la corona a fines del siglo XVI.

Durante este lapso la población indígena disminuyó debido a la introducción de enfermedades europeas, por lo que al ocurrir el decremento en el número de tributarios se estableció la política de congregar a la población restante dentro de unos pocos centros, donde los funcionarios tanto de la Iglesia como del gobierno virreinal colonial podían controlar eficientemente a los naturales. Los efectos de los procesos de cambio, ocurridos a raíz de la conquista hispana, que se plasmaron en la cultura material fueron paulatinos y desiguales e impactaron en elementos como la cerámica, produciendo:

1) continuidades en la alfarería indígena

2) modificaciones estilísticas, tecnológicas y formales en la tradición autóctona; paralelamente, entre 1521 y 1620 surgieron en intervalos irregulares

3) lozas de tradición ibérica, manufacturadas en España o de origen novohispano.

• Contexto rural.

Como resultado del colapso demográfico y de la congregación de la población indígena, se abandonó a principios del siglo XVII una serie de sitios; en ellos se observan evidencias materiales de ocupaciones previas y posteriores a la conquista, que si bien se asocian con la tradición alfarera de la cultura azteca, no muestran una clara separación estilística o espacial entre las ocupaciones precolombinas e históricas, ya que forman una ocupación continua difícil de aislar cronológicamente.

TITULO: JARRA

AUTOR: DESCONOCIDO

FECHA: SIGLO XVI

FOTO POR: MARCO ANTONIO PACHECO

• Contexto urbano

Las diferencias entre la urbe y las zonas rurales durante el periodo colonial temprano se manifiestan por la abundancia de artefactos y arquitectura de origen español dentro de la ciudad, en contraste con su esporádica presencia en las zonas rurales de la cuenca. De cualquier manera, en la urbe existen cantidades considerables de artefactos de origen indígena dentro de la tradición propia de los naturales o derivados de las formas, técnicas y estilos introducidos por los españoles. El común denominador en ambos ámbitos es la distribución general de la influencia de la nueva religión, ya que tanto en la metrópoli como en las áreas rurales se observa la presencia de iglesias, capillas y cementerios.

Cerámica Indígena de La cuenca de México: Periodos Posclásico tardío (1428-1521) y colonial temprano (1521-1620)

La alfarería de ese periodo formó parte de un complejo cerámico mayor conocido como azteca III, mismo que pudo haber iniciado su desarrollo alrededor de 1300 y continuarse hasta aproximadamente 1620, al menos en las áreas rurales, según fechamientos por radiocarbono . sin embargo, en este trabajo nos referimos a la etapa tardía del complejo azteca III, que probablemente se ubica entre 1428 y 1521.

Parsons (1966) propuso un sistema jerárquico en el cual retoma algunos de los planteamiento de Tolstoi (1958); distinguió entre lozas (wares) definidas según la técnica de manufactura y el acabado de la superficie, de las definidas de acuerdo con la naturaleza de la composición de las pastas y la cocción de las piezas. En cada loza definida se registra la variabilidad por la forma de la vasija, la decoración (tipo, según su presencia o ausencia, así como por las diferencias en el diseño, según la forma al interior del tipo) y el acabado de la superficie (bruñida, pulida, mate, estriada, engobada, pintada o una combinación de técnicas).

Loza anaranjada (1428-1521)

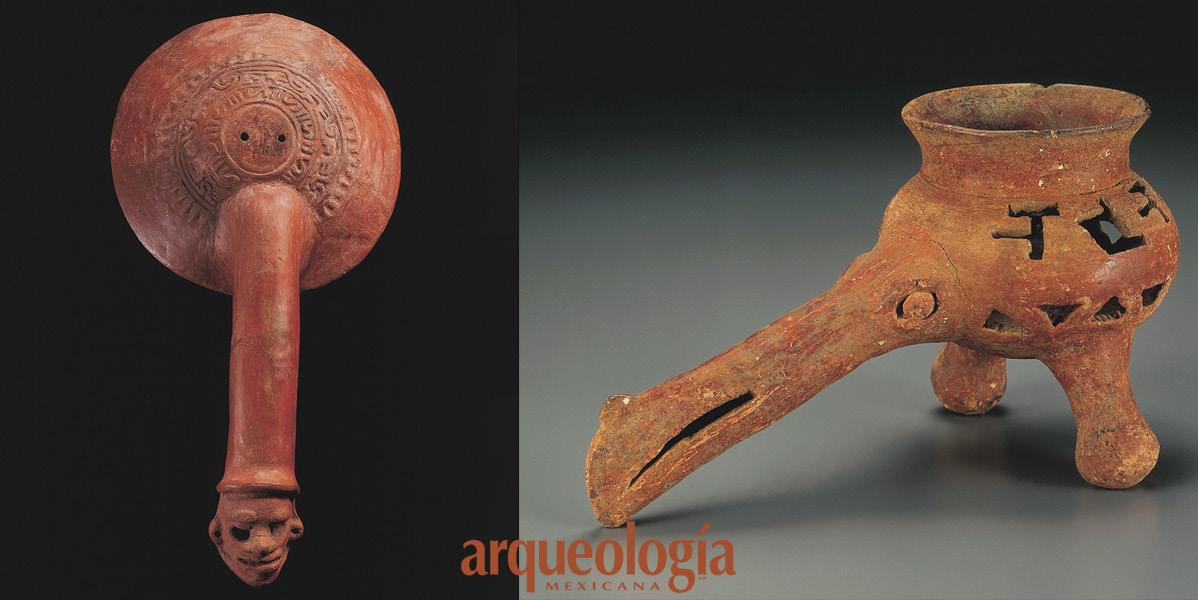

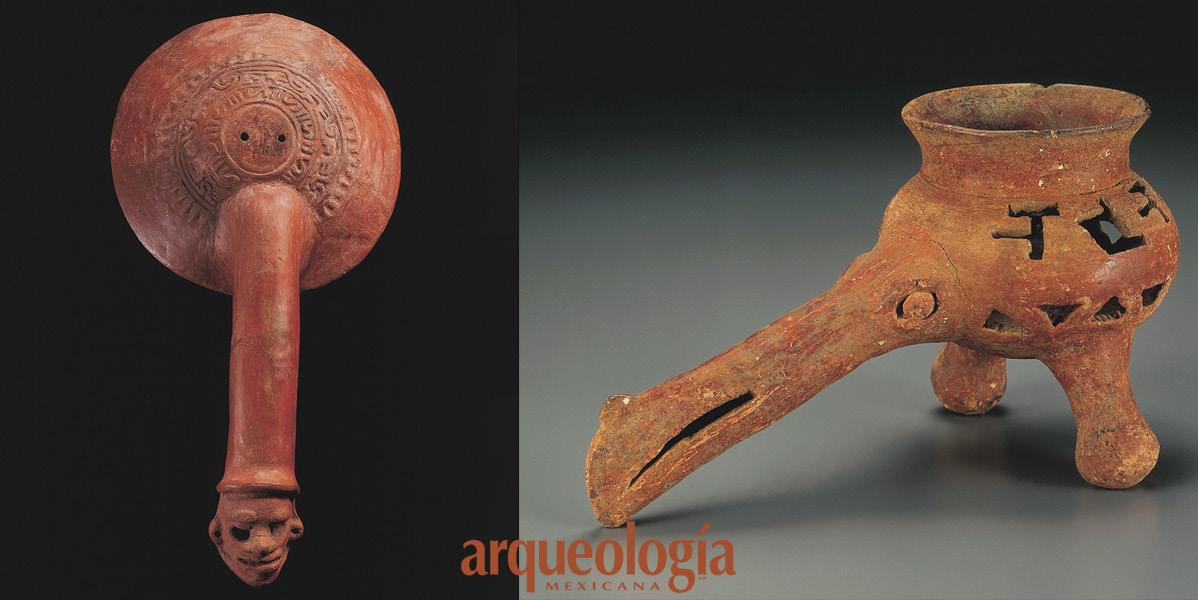

Izquierda: Incensario con mango que muestra una representación de Ek Chuah, dios del comercio.

Procedencia desconocida. Derecha: Incensario zoomorfo. Zaculeu, Guatemala. Fotos: Fototeca de la Fundación G&T.

Parsons propuso primero para el valle de Teotihuacán (1966) y después para otras regiones de la cuenca de México que la loza más común del Posclásico tardío fue la Loza anaranjada, dividiéndola en dos tipos principales con base en la ausencia o presencia de decoración:

• Anaranjado monocromo

• negro sobre anaranjado (azteca III y IV).

Además, propuso tres tipos que aparecen en frecuencias relativamente bajas en el complejo azteca III tardío:

1. anaranjado Monocromo Inciso,

2. anaranjado Monocromo con Engobe Blanco (Texcoco con Engobe crema)

3. Púrpura, negro y Blanco sobre anaranjado

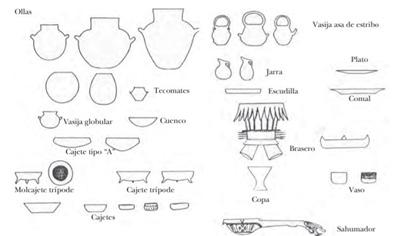

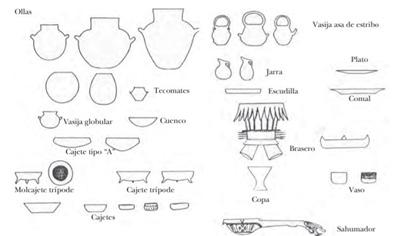

Principales formas de vasija del complejo azteca III tardío

Loza Anaranjada-tipo Anaranjado Monocromo (1428-1521)

Formas comunes: incluyen 1) cajetes y cazuelas que forman un continuo con respecto a su tamaño; 2) jarras u ollas comales, cucharones, molcajetes, categoría en la que se incluyen secciones no decoradas del tipo negro sobre anaranjado. cabe señalar que hay ejemplares en miniatura de cajetes/ cazuelas y jarras u ollas.

Bordes, perfiles y asas: dentro de cada clase se pueden distinguir subgrupos con base en la forma del borde y de la silueta de las paredes. Entre los cajetes y las cazuelas predominan los hemisféricos, con paredes recto divergentes, o con silueta compuesta, con base plana, mientras que la mayoría de los bordes son rectos. Las cazuelas frecuentemente tienen dos asas laterales sólidas, redondas o ligeramente oblicuas de oreja sobre la parte superior del cuerpo.

Hay dos formas básicas de cucharones, sea con asa cóncava con cazoleta oval o hemisférica , o bien sin asa y con cazoleta fitomorfa con silueta de calabaza color de la superficie: las vasijas del tipo anaranjado Monocromo muestran distintas tonalidades de anaranjado, café o café grisáceo.

En algunos casos se observa la aplicación de un engobe “de color naranja o naranja oscuro” para dar a la superficie una tonalidad más oscura que la natural de la pasta una vez cocida.

Pasta: se caracteriza por ser compacta y dura en tanto que el color varía de anaranjado a café, gris, gris-negro y rosa-rojizo.

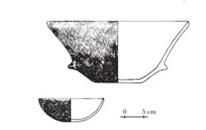

Loza Anaranjada-tipo Monocromo. Permanencia y cambio (1521-1620)

Ámbito rural. En la región de otumba hay una continuidad fuerte del tipo anaranjado Monocromo por lo menos hasta fines del periodo colonial temprano; al mismo tiempo se inician cambios menores cuya incidencia aumenta paulatinamente.

Acabado de la superficie: las principales modificaciones incluyen un deterioro en el acabado de la superficie y aun cuando se mantiene el bruñido, es de baja calidad y no abarca la totalidad de las superficies de las vasijas, observándose zonas estriadas entre las marcas del bruñido.

Color de la superficie y de la pasta: correlacionados los cambios del color de la superficie y del acabado, así como el color y la composición de la pasta; durante el primer siglo después de la conquista hay una tendencia a tonalidades más oscuras que van del café, gris, grisnegro al rosa-rojizo, además de que se observa un aumento en el uso de fibras vegetales como desgrasante.

Comales: de todas las formas del tipo anaranjado Monocromo, sólo los comales se mantienen sin cambios en el periodo colonial temprano, y sus atributos corresponden a los registrados para el complejo azteca III tardío todo parece indicar que la producción de comales continuó sin modificaciones al menos hasta el siglo XVII.

Formas y bordes: en el caso de otras formas de vasija, estos atributos no difieren sustancialmente de los de fines del Posclásico tardío del complejo azteca III tardío. no obstante, hay cambios en la frecuencia de la forma de los bordes de cajetes y cazuelas, predominando el recto con terminación plana. Ámbito urbano. En el ámbito urbano de Tenochtitlan y Tlatelolco se encuentra cerámica lisa, descrita por noguera (1934: 274-275), que en la tipología desarrollada para Tlatelolco forma parte de la Loza transicional Bruñida.

Región Valle de Teotihuacán

Período Clásico temprano

Año 200-650 d.C.

Técnica

Barro anaranjado delgado modelado

Ubicación Bóveda Prehispánico

No. registro 52 22 MA FA 57PJ 293

Investigador

Erik Chiquito Cortés

Loza Transicional Bruñida.

El análisis de la cerámica histórica de Tlatelolco ha establecido la Loza transicional Bruñida, dentro de la cual predomina el tipo transicional anaranjado Monocromo, para el periodo colonial temprano, de acuerdo con las asociaciones estratigráficas detectadas en las excavaciones; también se incluyen los tipos transicional anaranjado Inciso y Transicional rojizo Monocromo (cervantes,1996, 1997).

• Tipo transicional anaranjado Monocromo. Este tipo se segrega con base en su coloración, que varía de anaranjado a rojizo. La composición de la pasta varía de media a burda, destacando el acabado superficial que, en general, es un bruñido irregular y de mala calidad, que suele dejar expuestas secciones donde se aprecia el alisado previo; en ocasiones las piezas presentan engobe rojizo, lo cual se asocia con formas específicas de algunos de los tipos.

• Tipo transicional anaranjado Inciso. Este tipo corresponde al mismo grupo que el anterior y se diferencia por la decoración que presentan las vasijas. Las formas que se observan incluyen 1) jarras con silueta compuesta u oval con asa vertical ( 2) cantimploras, 3) ollas globulares con asas laterales, todas con base plana. La decoración incisa aparece sobre el hombro de las vasijas con motivos geométricos curvilíneos en forma de “s”, líneas paralelas horizontales, series de líneas ondulantes paralelas delimitadas por líneas rectas horizontales, o bien, bandas paralelas con diseños geométricos como “s” horizontal, líneas ondulantes y grecas. cabe señalar que este tipo de decoración también aparece en jarras del tipo azteca III tardío negro sobre anaranjado, en las que, además de la ornamentación incisa, hay líneas horizontales y puntos pintados en negro sobre anaranjado.

• Tipo transicional rojizo Monocromo. Presenta engobe de tonalidad roja y se caracteriza además porque la textura de la pasta varía de media a burda, es suave y muestra un alto porcentaje de arena y partículas de cuarzo, hemetita y feldespato. La superficie interna de las piezas está bruñida y la exterior alisada. La única forma de este tipo corresponde a palanganas de paredes recto divergentes o ligeramente cóncavos divergentes y base plana. El borde de las vasijas es por lo general vertido oblicuo con terminación redondeada o cuadrada en sección, aunque hay algunos ejemplares con borde vertido horizontal con terminación redondeada en sección, y otros con un borde recto o ligeramente vertido con terminación redondeada en sección.

• Loza Anaranjada-tipo Negro sobre Anaranjado (1428-1521)

Formas comunes: incluyen 1) cajetes 2) molcajetes 3) platos con diseños sobre la superficie interna, en ocasiones con soportes trípodes cónicos alargados; 4) cajetes y cazuelas hemisféricos, 5) jarras u ollas con forma de tecomate o con cuello, cuando están decoradas cuentan con motivos sobre el cuello y/o la sección superior del cuerpo externo. Entre las formas poco representadas se incluyen cajetes con silueta compuesta, apastles con asas laterales, cántaros de tres asas verticales de oreja, así como cajetes miniatura con soporte de pedestal que se emplearon como bases para malacates, además de jarras miniatura (Cervantes et al., en este compendio).

Motivos decorativos: los motivos más representativos constan de líneas delgadas diametrales, puntos o pequeñas rayas horizontales, bandas con rayas horizontales, óvalos sólidos, ondas o cruces, motivos descendentes, círculos concéntricos, grecas, espirales, bandas ondulantes y caracoles cortados (cervantes et al. en este compendio). Todas las líneas son delgadas y bien ejecutadas, mostrando control y destreza por parte del alfarero.

Cultura Mexica

Región Valle de México

Año 1250-1521 d.C.

Período Posclásico tardío

Estilo Azteca I

Técnica Barro modelado, con engobe anaranjado y pintura negra precocción.

Cultura Mexica

Estilo Azteca I

Región Valle de México

Período Posclásico Tardío

Año 1250-1521 d.C.

Técnica

Barro modelado, con engobe anaranjado y pintura negra precocción

Región Valle de México

Técnica

Barro modelado y alisado; con engobe anaranjado y pintura negra precocción

Medidas

Alto: 8.4 cm, diámetro: 17.8 cm

Medidas 8.4 x 18.2 x 19.1 cm

Ubicación Salas de Arte Contemporáneo. Piezas Prehispánicas

Cerámica colonial temprana en el sur.

La época colonial a razón de su contexto presenta diversos tipos de registros documentales frente al tema de la producción alfarera. Para el caso de la sierra sur, es importante resaltar los registros de quipucamayo encontrados para los casos de los tambos de Jauja al paso de Francisco Pizarro en 1533, consignándose 55 cántaros, ollas, puños, tinajas (vasijas medianas y grandes), porongos, entre otros objetos registrados en quipus. Otro caso bastante interesante el que registra el paso de la Gasca en 1548, comprobando la Caso muy curioso es el referido a la mayólica, cuyo surgimiento en la industria local comienza a finales del siglo XVI, instalándose loceros españoles en Lima y en diversos asentamientos coloniales, impulsando la creación de talleres, incorporando la mano de obra indígena, de larga tradición alfarera, llegando a institucionalizarse el gremio de ceramistas ya en el siglo XVI. ( Debemos recordar que las losas llegaron a América como parte del menaje de los primeros conquistadores, soldados y “pasajeros de indias” desde el siglo XVI, así como por el intercambio comercial entre la península y sus colonias, el comercio con Oriente y el contrabando que burló las restricciones proteccionistas de España.

La loza y la cerámica vidriada, significó un proceso de adecuación tanto de las tradiciones alfareras originarias, así como la inclusión de nuevas técnicas y tecnologías hispánicas. El horno de mayor temperatura, el torno, la diversificación de la producción como el vidriado, azulejos o mayólica son prueba de ello. De esta manera, la industria alfarera vidriada pronto se integró a los circuitos económicos y comerciales. Las locerías proveían de vajilla doméstica, cántaros, recipientes para el almacenamiento y transporte de vinos y aguardiente, así como para el uso religioso.

•

Perú

Los mayores centros de producción alfarera temprana en la Colonia son los de Lima y Cuzco, seguidos de Puno, Ica, Nazca y Arequipa, en donde también se produjeron las grandes botijas relacionadas con la producción vinícola del valle de Moquegua y las haciendas jesuitas en el siglo XVIII. (Rice, 1997). Sin embargo, las mayólicas se fabricaron también en otros centros que cubrían los mercados locales como Saña y Guadalupe (desde el siglo XVII), Huaylacucho (a partir del siglo XVIII) y Púcara y Santiago de Pupuja, en donde desde el siglo XVIII, se manufacturó loza comparada con la de Talavera.

Para el caso de la mayólica peruana, esta presenta ciertas características estilísticas y formales que la hacen identificable en el contexto americano. El vidriado zonificado o parcial, el uso recurrente de tonalidades verdes y marrones en los diseños decorativos, las pastas de color naranja o rojizo en contraste con las cerámicas provenientes de Europa. (Ibáñez etal, 2011) Las vasijas son torneadas en una amplia variedad de formas como jarras, platos, albarelos, bacines candelabros. Para Rice (1997), para el caso Arequipeño se implementó el uso de colores verde y marrón desde el siglo XVII, siendo el caso distinto en el Cuzco, donde la mayólica polícroma (verde, marrón y amarillo) se produce a partir del siglo XVIII. Según Elizabeth Kuon (1997), las primeras locerías cuzqueñas datan de 1588, a ellas siguieron las locerías de Pucará y Santiago de Pupuja. Para el caso Limeño, las lozas polícromas son de aparición temprana datándose del siglo XVI.

Vasijas que representan las categorías morfológicas de la cerámica Viluco Inca Mixto. A) cántaro o aríbalo 10348 (cementerio de Agua Amarga); B) botella de cuello corto 10347 (cementerio de Agua Amarga); C) vaso 10332 (cementerio de Agua Amarga); D) vaso con asa 206 (cementerio de Viluco); E) olla con pie 766 (sitio doméstico Alberdi e Ituzaingó); F) jarra 3991 (contexto funerario de Tacuarí y 20 de Junio); G) escudilla 3993 (contexto funerario de Tacuarí y 20 de Junio).

puerto de Pisco. Artículos sobre la historia del pisco y la vitivinicultura peruana. G. Toro-Lira S.Publicado el 8/ 28/ 2020.

Las jarras de vino o botijas las cuales con el tiempo también llegaron a ser llamadas “botijas de Pisco” y después simplemente “Piscos” o “Pisquitos”

Actualmente, esas ancestrales botijas peruleras adornan orgullosamente las bodegas pisqueras iqueñas como una remembranza latente de la antiquísima tradición vitivinícola peruana.

ILUSTRACIÓN DE CHICHERA DE 1860 CON BOTIJA PERULERA O PISCO

Los vinos y aguardientes exportados desde el puerto de Pisco se transportaban inicialmente en estas peculiares “botijas peruleras”

• Chile,

Por consecuencia, la tradición de la cerámica vidriada posee un largo desarrollo que se inicia con la primera mitad del siglo XVI, ocupando todo el período colonial y sobreviviendo posteriormente durante el período republicano hasta alcanzar prácticamente nuestros días. Es por ello que tales restos se encuentran con mucha frecuencia en diferentes sitios arqueológicos a lo largo del país.

En relación con los yacimientos del período colonial chileno, se puede mencionar la presencia de cerámica vidriada en algunos sitios del Norte Chico tales como el de la Compañía de Teléfonos de La Serena, el Estadio Fiscal de Ovalle y el fundo Coquimbo En la zona central destacan las colectas de fragmentos vidriados con lugares de Santiago como Marcoleta, Cerro Blanco, Calle Loreto, Plaza de Armas Ed. del Cabildos, y afuera de la capital en la quebrada de Lipanguc - La Palma (Pinto, 1976 : 108-1 10) v en Las Cenizas - Viña del Mar.

También en la zona sur hemos podido observar cerámica vidriada colonial en Penco en los fuertes españoles próximos a la ciudad de Valdivia destacando finalmente los yacimientos australes de Rey Don Felipe y Nombre de Jesús, en la costa norte del estrecho de Magallanes, entre otros sitios de Chile.

Dicha cerámica vidriada presenta múltiples variedades que se diferencian entre sí por el tipo de pasta, de acuerdo a las distintas arcillas y anti plásticos utilizados, por el tipo de cocción, por el tratamiento de superficie, según el color que se le diera al vidriado por el uso de uno u otro óxido colorante, por la presencia de la cubierta vítrea en una o en ambas caras y por la presencia o ausencia de decoración en sus superficies. En cuanto a formas, se puede apreciar una variada gama que incluye platos, escudillas, jarros y botijas. En la práctica, estos componentes se pueden encontrar combinados de diversas maneras, alcanzando en algunos casos tipos extremos

Cerámica

Cultura El Molle

1- 600 DC

Norte Chico de Chile, Área Sur Andina

Museo Chileno de Arte Precolombino

MChAP 1918, 160 x 102 mm y MChAP 1919, 150 x 115 mm

CÉRAMICA COLONIAL CUSQUEÑA

Cuzco, donde la mayólica polícroma (verde, marrón y amarillo) se produce a partir del siglo XVIII.

“El Taller inca”

Julio Antonio Gutiérrez Samanez. Se dedica a la enseñanza, búsqueda y preservación de la cerámica colonial cusqueña de los productos artesanales de esa epoca

Vasija de barro con diseños de plantas y aves.

cusco, peru. “El Taller inca”

siglo XVIII

Autor: Julio Zeballos

PerúDesignNet

22 junio 2015

Vasija colonial del tipo colonial.

cusco, peru. “El Taller inca”

siglo XVIII

• Autor: Julio Zeballos

• PerúDesignNet

• 22 junio 2015

plato o puku con diseño de toro

cusco, peru. “El Taller inca” siglo XVIII

• Autor: Julio Zeballos

• PerúDesignNet

• 22 junio 2015

Caballo de color azul,blanco, verde y ocre

cusco, peru. “El Taller inca” siglo XVIII

• Autor: Julio Zeballos

• PerúDesignNet

• 22 junio 2015

RECOMENDACIONES

En cuanto a la cerámica colonial es necesario buscar la creación de una documentación académica junto con la compilación de datos históricos pues es evidente la falta de estos a la hora de investigar, con el fin de sanear la ausencia de información.

Para esto es necesaria la incentivación económica gubernamental o privada de estudios históricos serios sobre la ceramica pre colonial y colonial, buscando siempre la conservación de la cultura nacional y una base verídica sobre la que futuras generaciones podrían apoyarse para el estudio de la vida diaria junto con los elementos cerámicos tan necesarios durante estos períodos históricos. Las generaciones actuales de ceramistas pueden contribuir a este esfuerzo por medio de la redacción de tesis referentes a la cerámica en la época colonial, ya sea por medio del estudio de muestras conservadas en museos o colecciones privadas, haciendo uso de sus conocimientos para inferir la utilidad y el contexto de cada pieza estudiada, generando así una mayor base de conocimientos sobre los que cimentar estudios futuros.

Para este esfuerzo también se puede recurrir a la entrevista y recopilación de los conocimientos teóricos de ceramistas consagrados, que por medio de sus conocimientos contribuyan a la deducción histórica de las piezas estudiadas, siendo su colaboración indispensable, pues la experiencia puede dar puntos de vista muy asertivos.

Es también digna de mención la necesidad de la colaboración internacional, ya sea por medio de expertos o por medio de alianzas educativas que se llegue a compartir conocimientos en la región, la creación de una base de datos general podría facilitar la obtención de datos históricos, paralelismos procedimentales e incluso similitudes históricas entre regiones hispanas durante la época colonial. La creación de un registro fotográfico de piezas cerámicas coloniales puede ser una solución muy útil para la problemática de la falta de información respecto a la cerámica en este periodo histórico del salvador, requeriría un esfuerzo mínimo de parte de las colecciones privadas y de las gubernamentales, llegaría a enriquecer de forma exponencial el conocimiento ceramico/histórico de futuras generaciones de ceramistas y estudiantes, dejando un registro detallado de las piezas.

Por último la recreación de las técnicas coloniales en espacio didáctico, podría contribuir a la conservación cultural tanto de las técnicas como de las piezas cerámicas, creando un interés de las nuevas generaciones en aplicar estas técnicas en sus piezas futuras, enriqueciendo de esta manera el bagaje cultural de cada estudiante, la recreación es una de las formas más eficientes de conservación histórica

CONCLUSIONES

La cerámica sin duda ha sido el arte más importante a lo largo de la historia, por el hecho de ser de un material duradero al paso del tiempo, dentro de la gran versatilidad de la cerámica, nos hemos encontrado con diferentes culturas en las que se muestran técnicas y aplicaciones en la alfarería, así como métodos de construcción de las piezas cerámicas. Por lo que no podemos dejar de mencionar la importancia que tiene el estudio de las diferentes culturas, comenzando por las culturas europeas. Las culturas europeas han sido un gran referente para la elaboración de piezas cerámicas en el continente americano esto a raíz de la colonización lo que provocó una fusión entre la cerámica nativa y la cerámica europea, que sin duda tenía ya muchos años de recorrido por lo que fue interesante poder evidenciar el cambio que este propicio a la cerámica nativa. A raíz de este proceso de fusión de lo nativo y lo europeo, se puede evidenciar nuevamente como el viejo continente impone sus forma de enseñanza academicista, en el que se obliga al alfarero nativo a proyectar sus formas, esto se puede ver en como las formas de las piezas cerámicas cambian ya que estas pasan de ser más rusticas a ser más estilizadas, esto porque recordamos que la producción cerámicas era con función utilitaria, mientras que para los europeo ya entraba en juego lo estético y apreciable a la vista. Este proceso dejo también en vista como poco a poco se las estructuras cerámicas realizada por los nativos quedaba cada vez más atrás, terminando por ser casi en su totalidad piezas más europeas que nativas, aunque también no se puede negar que a raíz de las habilidades de los nativos en la producción cerámica esta provocaba una comercialización cada vez mayor. Reconocer también el esfuerzo y dedicación de la cerámica realizada por los nativos antes de la llegada de los españoles, nos da un referente del arte de la cerámica en los pueblos nativos de América, encontrando ciertas similitudes, técnicas hasta procesos de quemados, por lo que también es de reconocer la cerámica nativa como parte de este proceso de fusión, ya que se pudo observar como a pesar de estar recreando formas europeas, los alfareros mantenían su esencia dejando motivos o señas que hacían alusión a sus pueblo. Las diferentes piezas cerámicas que se pudieron encontrar a raíz de esta investigación, sin duda nos deja ver el talento de utilizar materia prima de las zonas, dejando en evidencia pequeños cambios a raíz de la materia utilizada, esto sumado a los procesos de quemas que se realizaba, hace que la piezas de cada cultura sea totalmente única; pero no podemos dejar de lado que también se mostraron algunas técnicas en similitud de una región con otra, este puede pensar que es gracias a las estructuras de formación por parte de los europeos. Sin duda no se puede dejar de lado este tipo de estudios en los que no solamente se comprenden los procesos cerámicos por regiones, sino que también se puede evidenciar los procesos cerámicos desde sus inicios, esto para poder comprender los procesos que los alfareros utilizan en la actualidad, ya que hay muchas técnicas y procesos que se siguen utilizando en la actualidad en muchas partes en donde se encontraron civilizaciones establecidas.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

Angiorama, C. I., Josefina, M., & Pieroni, P. (s/f). PRIMEROS ESTUDIOS SOBRE MANUFACTURA CERÁMICA DE CONTEXTOS COLONIALES DEL SUR DE POZUELOS (PUNA DE JUJUY, ARGENTINA). Rdahayl.com. Recuperado el 8 de julio de 2023, de https://rdahayl.com/index.php/ rdahayl/article/download/105/100

Di Tullio, M. (2023). Más allá de lo visible: materias primas y estándares de pastas de la cerámica de la quebrada de Pajchela (Puna de Jujuy, Argentina) durante el Período de Desarrollos Regionales Tardío e Inka/Colonial Temprano (1200-1660 d.C.). Relaciones, 48(Especial 1), e052. https:// doi.org/10.24215/18521479e052

Druc, I. (2009). Tradiciones alfareras, identidad social y el concepto de etnias tardías en Conchucos, Ancash, Perú. Bulletin de l’Institut français d’études andines, 38 (1), 87–106. https://doi. org/10.4000/bifea.2853

García, J., Carlos Quintana, R., Rosselló, J. G., & Quintana, C. (s/f). Cerámica indígena y cerámica a torno. Una aportación a la producción cerámica talayótica tardía de Mallorca. Raco.cat. Recuperado el 8 de julio de 2023, de https://www.raco.cat/index.php/Mayurqa/article/download/119257/156879

Noguera, E., Puche, M. C. S., & Navarrete, C. (1988). Ensayos de Alfareria Prehispanica E Historica de Mesoamerica: Homenaje a Eduardo Noguera Auza (C. Navarrete & M. C. Serra, Eds.). Universidad Nacional Autonoma.

Romero, L. A., & Cerámica Navarrete, L. (s/f). LA CERÁMICA NAVARRETE: UNA TRADICIÓN PREHISPÁNICA DENTRO DE LA CERÁMICA COLONIAL DE ANTIGUA GUATEMALA. Asociaciontikal.com. Recuperado el 8 de julio de 2023, de http://www.asociaciontikal.com/ wp-content/uploads/2017/01/50_-_Romero.05_-_Digital.pdf

Uribe, M., Sanhueza, L., & Bahamondes, F. (2007). La cerámica prehispánica tardía DE tarapaca, Sus Valles interiores y Costa desértica, Norte DE Chile (ca. 900-1.450 d.C.): Una propuesta tipológica y cronológica. Chungara (Arica, Impresa), 39(2), 143–170. https://doi.org/10.4067/s071773562007000200001

(S/f-a). Academia.edu. Recuperado el 8 de julio de 2023, de https://www.academia.edu/download/36828053/Van_Bruen_and_Weaver_2014_Inka.pdf

(S/f-b). Researchgate.net. Recuperado el 8 de julio de 2023, de https://www.researchgate.net/ profile/Patricia-Fournier-2/publication/325631422_CHARLTON_Thomas_H_Patricia_Fournier_ and_Cynthia_Otis_Charlton_2007_La_ceramica_del_periodo_Colonial_Temprano_en_la_cuenca_de_Mexico_Permanencia_y_cambio_In_La_produccion_alfarera_en_el_Mexico_antiguo_/ links/5b199f1eaca272021cf2159c/CHARLTON-Thomas-H-Patricia-Fournier-and-Cynthia-Otis-Charlton-2007-La-ceramica-del-periodo-Colonial-Temprano-en-la-cuenca-de-Mexico-Permanencia-y-cambio-In-La-produccion-alfarera-en-el-Mexico-antigu.pdf

(S/f-c). Academia.edu. Recuperado el 8 de julio de 2023, de https://www.academia.edu/download/33781787/Charletal95.pdf

Universidad de El Salvador

Facultad de Ciencias y Humanidades

Escuela de Artes

Historia de la Ceramica I

elaborado por:

DARLING JAZMING ARRIOLA DE LA CRUZ

CESAR ANTONIO CORNEJO LARA

MIGUEL ANGEL LOPEZ GUERRA

VALERIA LOURDES GONZÁLEZ MIRÓN

MIRÓN

MIGUEL ANGEL LOPEZ GUERRA

MIRÓN

MIGUEL ANGEL LOPEZ GUERRA

Cerámica prehispánic, muestra exhibida en el MUA Museo Universitario de Antropologia

Cerámica prehispánic, muestra exhibida en el MUA Museo Universitario de Antropologia