Sur une île confrontée à de nombreuses problématiques au quotidien, entre la vie chère ou encore l’insécurité, se préoccuper de l’environnement peut parfois paraître secondaire. Pourtant, l’année écoulée a montré que la question environnementale rythme la journée de chacun, avec le souci de préserver coûte que coûte la ressource en eau. Préserver l’environnement peut même jouer un rôle primordial pour le développement économique de l’île. De nombreux acteurs du secteur le rappellent inlassablement : la biodiversité de Mayotte est une de ses plus grandes richesses. Si les déchets continuent de prendre le chemin du lagon, si les sols poursuivent leur route vers la mer, si les coraux persistent à virer au blanc, si les braconniers s’acharnent à massacrer les tortues marines, le territoire peinera toujours à développer un secteur touristique pour l’instant cantonné aux familles des habitants et à quelques plongeurs. Alors que Mayotte pourrait en attirer des touristes et développer cette activité économique, avec ses récifs coralliens réputés pour être parmi les plus beaux au monde. L’île a encore une chance, elle échappe à une défiguration opérée par le tourisme de masse, elle pourrait même se dresser comme laboratoire de l’éco-tourisme, de plus en plus prisé par les voyageurs du monde. Si le climat d’insécurité doit évidemment être réglé pour espérer faire de cette activité une force économique pour l’île, il est impératif de préserver le joyau de nature qu’est Mayotte. Bonne lecture à tous,

Marine Gachet

Tadj, jeune Mahorais de 20 ans étudiant à Toulouse, n’a pas donné de nouvelles depuis le samedi 19 octobre. Vêtu d’un t-shirt orange, un short et une paire de sandales, il a été aperçu pour la dernière fois dans l’après-midi, à l’arrêt de bus toulousain " Lapparo ". Il a quitté son domicile sans carte bancaire ni papier d’identité. Son portable est depuis éteint. Sa famille (dont son père et sa tante) a quitté en urgence Mayotte pour rejoindre la Ville rose et aider aux recherches tandis que les services de police toulousains ont ouvert une enquête. Ce mardi soir, un corps a été découvert par une promeneuse dans le parc de l’île du Ramier, au sud de la ville, à proximité de l’endroit où Tadj avait laissé un vélo emprunté en libre service le jour de sa disparition. Outre ces éléments, d’autres laissent penser qu’il pourrait s’agir du corps du jeune homme, selon France 3 Occitanie. En effet, le père du jeune homme a confirmé aux policiers que le téléphone portable retrouvé est bien celui du jeune Mahorais. Une carte bancaire à son nom et les vêtements qu’il portait ce jour-là correspondent aussi à ceux du disparu. L’identification étant compliquée par le décès remontant à plusieurs jours, une autopsie et des analyses génétiques vont être réalisées pour confirmer s’il s’agit bien de Tadj.

Le chauffeur du pick-up responsable de l’accident mortel qui a eu lieu le 4 septembre à Sakouli a été jugé ce lundi devant le tribunal correctionnel de Mamoudzou. Le matin de l’accident, une fratrie a été renversée au bord de la route nationale à Sakouli, dans la commune de Bandrélé, par un véhicule blanc. Deux petites filles de 4 et 5 étaient décédées sur le coup, un troisième enfant âgé de 11 ans est toujours hospitalisé à La Réunion. Le prévenu, Koussoy Achirafi, un Comorien âgé de 21 ans, en attente d’un renouvellement de son titre de séjour, était au volant alors qu’il ne possède pas de permis de conduire. Présent le jour de l’accident, le père et le frère des victimes ont assisté à l’audience. Koussoy Achirafi a été condamné à quatre ans de prison ferme, une interdiction de passer son permis de conduire pendant cinq ans, un maintien en détention et une obligation d’indemniser les parties civiles.

Alors qu’Octobre rose, le mois dédié à la sensibilisation contre le cancer du sein, touche à sa fin, environ 4.000 personnes ont rejoint le front de mer de Mamoudzou pour " Mwendro wa Tama ", dimanche dernier. Avec l’aide de la mairie de Mamoudzou, la marche organisée par Amalca (l'association mahoraise de lutte contre le cancer) consistait en un parcours de cinq kilomètres qui partait du centre de Mamoudzou, puis passait par le carrefour Baobab et le rond-point du stade de Cavani. Sous une chaleur accablante, mais dans la bonne humeur, le cortège a monté la rue Cavani pour rejoindre le rond-point SFR à Kawéni et ensuite retourner au front de mer, où l’événement s’est conclu par un flash mob. " Aujourd’hui, nous regardons en arrière et voyons bien plus qu’une marche : nous voyons un mouvement d’amour et de solidarité. Merci à tous ceux qui ont fait de " Mwendro wa Tama " un moment de soutien inoubliable. Votre présence est un immense espoir pour les femmes de Mayotte et partout dans le monde ", assure Amalca dans son message de remerciement après la marche.

Un mouvement de grève a commencé au conseil départemental ce lundi. Certains agents accusent les dirigeants de la principale collectivité territoriale d’être à l’origine d’une désorganisation complète des services par des décisions non conformes à la réglementation en ignorant les répercutions désastreuses qu’elles auront sur le fonctionnement de l’institution. Ce premier jour de grève, les allées du jardin de l’hôtel du Département étaient occupées par une foule significative de grévistes, venus écouter les interventions des différents représentants syndicaux (CFDT, FO, CGT-Ma) et dénoncer les conditions de travail au conseil départemental.

Chaque semaine, découvrez le regard porté sur l’actualité locale à travers la presse nationale ou régionale

Publié par la rédaction, sur LINFO.RE, le 23/10/2024

L’aéronef ultraléger avec deux membres d’équipage français à bord a quitté l’aéroport pour retrouver l’avion et ses occupants sains et saufs.

Alerte maximale déclenchée

Un avion privé ultraléger motorisé appartenant à la compagnie Hydro Fly Mayotte ULM SARL a disparu des radars dimanche 20 octobre peu après avoir décollé de l’aéroport de Fascène à Nosy Be. L’appareil, immatriculé FJDFV, partait à destination de Dzaoudzi à Mayotte. Deux membres d’équipage français se trouvaient à bord : Kaab Khalid, 64 ans, originaire de Casablanca, et Amroussi Karim, natif de La Tronche. Ce dernier en était également le propriétaire et commandant de bord, rapporte le journal L’Express de Madagascar. Le

décollage s’est déroulé sans incident à 11h47, mais quelques minutes après, l’avion a cessé de transmettre des signaux. Les autorités ont aussitôt déclenché une alerte immédiate. Opérations de recherche et de sauvetage Une réunion d’urgence s’est tenue lundi avec le comité de surveillance maritime de Nosy Be et l’Organe mixte de conception pour coordonner les opérations de recherche et de sauvetage. Tous les moyens disponibles ont été déployés pour retrouver l’appareil. Parmi les mesures prises figurent la collaboration renforcée avec les pêcheurs

l’aéroport de Fascène à Nosy Be, à destination de Dzaoudzi à Mayotte. Les autorités font tout leur possible

locaux susceptibles de fournir des informations et la mise en place de réseaux de renseignement. Les équipes de sauvetage ont été préparées pour une intervention rapide et toutes les données concernant l’avion disparu ont fait l’objet d’une large diffusion pour optimiser les recherches. Une deuxième réunion a regroupé plusieurs entités, dont l’Aviation civile de Madagascar, la Police de l’air et des frontières, la Gendarmerie nationale et Total Energies, pour analyser l’hypothèse d’une anomalie de carburant.

Mobilisation maximale

Des échantillons de carburant ont été collectés et scellés avant d’être envoyés à Antananarivo pour

des tests approfondis. Les autorités cherchent à déterminer si une contamination du carburant pourrait être à l’origine de la disparition de l’appareil. Les ressources maritimes et aériennes restent pleinement mobilisées, avec des équipes en contact étroit avec les pêcheurs et les services de surveillance côtière. La priorité est de retrouver l’ULM et ses occupants dans les plus brefs délais. Les autorités continuent de tout mettre en œuvre pour maximiser les chances de les localiser sains et saufs, espérant des nouvelles rapides de l’équipage disparu.

Chaque année, la Somapresse s’attache à récompenser quotidien pour préserver l’île et son environnement. Mahorais de l’Environnement montre encore s’investissent pour que la richesse naturelle des braconniers, replanter des espèces endémiques, l’eau du robinet, répondre aux problématiques contre l’insalubrité et l'amoncellement des lesquels s’engagent associations, entreprises bal des nommés

récompenser les acteurs qui s’investissent au environnement. Cette sixième édition des Trophées encore une fois le dynamisme de celles et ceux qui de Mayotte soit durable. Protéger les tortues endémiques, proposer des solutions de filtrage de problématiques que rencontrent les agriculteurs, lutter des déchets en ville sont autant de fronts sur entreprises et collectivités locales, qui ouvrent le nommés cette année.

C’est en avril 2024 que le Collectif citoyen Mayotte antibraconnage a commencé à se former. Plusieurs mois après, ce groupe d'habitants engagés dans la protection des tortues compte plus de 80 membres. Une à trois fois par semaine, le collectif mobilise entre cinq et sept personnes pour assurer une présence sur les différentes plages de l’île où les tortues viennent pondre. “C’est le moment de leur vie où elles sont le plus vulnérables, ça nous tient à coeur de les protéger durant cette période” , assure Hugo Amielh, à la tête du collectif. Ces bivouacs sont voués à dissuader les braconniers de venir accoster en assurant une présence sur les plages de l’ensemble de Mayotte, aussi bien en Grande qu’en Petite-Terre.

Lorsque les membres repèrent des mouvements suspects venant de la mer, ils alertent les différents acteurs pouvant intervenir, comme l’Office français de la Biodiversité ou encore la gendarmerie maritime. C’est toujours vêtus de vêtements sombres et de frontales à lumière rouge, dans la plus grande discrétion pour ne pas perturber les tortues venues pondre, que les patrouilleurs opèrent. “On est en recherche constante de personnes pour protéger les tortues. Il n’y a pas besoin d’avoir des connaissances, la motivation suffit” , insiste le représentant du groupe, ajoutant que le collectif est particulièrement à la recherche de personnes parlant le shimaoré. D’ici quelques mois, le collectif espère se structurer davantage en se constituant en association.

L’association de préservation des mammifères marins Céta’Maoré, créée en 2021, n’en finit plus de grandir. Cette année, elle continue le programme Wujua lancé en 2023. Ce projet de suivi participatif des cétacés à Mayotte fonctionne grâce au bénévolat de personnes préalablement formées à l’observation en mer. Cette année, ce sont 93 personnes qui ont été formées, portant à 126 le nombre total d’observateurs. Si en 2023, trente sorties en mer ont été effectuées, le bilan devrait être plus élevé cette année. “Maintenant, nous réalisons des sorties tout au long de l’année, plus seulement pendant la saison des baleines” , précise David Lorieux, chargé de missions “actions pédagogiques” et coordinateur scientifique pour l’association. Premier salarié de l’association recruté en juillet 2024, il est la preuve du développement de cette dernière. “Cela permet de structurer davantage les projets” , indique-t-il. Cette année, Céta’Maoré a également continué de développer sa mallette pédagogique sur les mammifères marins et à mener des observations depuis les airs dans le cadre du Plan national d’action (PNA) Dugong. En plus des observations depuis la mer, plusieurs sur terre sont également organisées afin d’étudier les cétacés. Enfin, en 2025, l’association va reprendre le Réseau échouage mahorais des mammifères marins et tortues marines (Remmat) en collaboration avec l’association de protection des tortues Oulanga na Nyamba.

Créée en 2016, l’Association de sécurité villageoise de M'tsamoudou Mayotte (ASVM) a pour vocation d’assurer la sécurité, mais surtout de chasser les braconniers des plages, venus pour la chair des tortues. Les 21 bénévoles qui composent l’association patrouillent chaque nuit sur les plages du sud de GrandeTerre pour dissuader les braconniers de venir chasser. Ils collaborent notamment avec Sea Shepherd, qu’ils accompagnent en patrouille lorsque des membres sont présents sur le territoire. “Nous travaillons pour montrer à la jeunesse qu’il ne faut pas attendre que les choses se fassent, qu’il faut s’impliquer” , explique le viceprésident de l’association, El-Amine Youssouf. Dans cette logique, l’ASVM travaille également avec les enfants pour de l’aide au devoir et en profite pour les sensibiliser au respect des animaux. La protection de la nature et de sa faune est la valeur au cœur de leur travail. “On veut montrer que protéger l’environnement ce n’est pas une question de citoyenneté ou de clandestin, mais une question de morale qui nous concerne tous” , insiste le vice-président, indiquant que la plupart des bénévoles de l’associations sont sans-papiers.

Basée à Longoni, l’association Ensemble Unis et Mayotte Avancera (Euma) créée en 2016 œuvre notamment pour préserver les cours d’eau de son secteur. Depuis le début de l’année scolaire 2023-2024, elle organise des randonnées à visée pédagogique afin de sensibiliser la population en lui faisant visiter la rivière et la cascade. Euma a également installé des panneaux de sensibilisation dans le village de la mer à la rivière pour éviter les actes de pollution. Cette année, l’association a également organisé une visite spéciale pour les professionnels du secteur, afin de faire se rencontrer les différents acteurs de l’environnement. Toujours dans le but de préserver la rivière de Longoni, Euma a inauguré une laverie solidaire en avril 2024. “Nous avons fait cela afin de lutter contre le lavage en rivière qui pollue les cours d’eau à cause des produits utilisés” , explique Zaïdou Malide, président de l’association. “Préserver la rivière, c’est préserver le bien-être de la population.”

Association environnementale incontournable sur le territoire, Les Naturalistes poursuivent leurs différents chantiers pour défendre l’écosystème mahorais. Notamment en ce qui concerne la défense des tortues marines. L’organisme, connu pour surveiller particulièrement le secteur de Saziley, a signé le nouveau pacte de sauvegarde des tortues marines pour 2024-2027 en août dernier, le renouvelant comme acteur majeur dans la protection des tortues. L’association a également poursuivi la publication de la revue semestrielle Gecko, lancée l’année dernière, avec la sortie d’un deuxième numéro. Depuis environ deux ans, l’association travaille également à faire de la restauration écologique, en arrachant les espèces exotiques envahissantes et replantant des espèces locales à la place. “On le fait dans différents endroits, comme au centre de la presqu’île de Bouéni ou les bordures du littoral à Saziley” , précise Michel Charpentier, le président de l’association. La lutte contre les espèces exotiques envahissantes se poursuit aussi sur l’îlot Mbouzi, dont elle gère la réserve naturelle nationale. Suite aux résultats d’études conduites pendant plusieurs années, l’association doit désormais mettre en place un protocole de dératisation de l’îlot.

Ayant érigé la propreté urbaine comme grande cause communale, la Ville de Mamoudzou poursuit ses efforts. La grande nouveauté de cette année est l’organisation de la première édition de Novembre vert en 2023. Durant ce mois, chaque week-end était dédié à une action de collecte et des plantes ont été distribuées aux habitants. Si la première édition a permis d’en distribuer 5.000, l’objectif cette année est d’en donner le double. La convention avec Citeo, en expérimentation en 2022, a été signée pour 2023-2025 et permet de financer le renfort des équipes de nettoyage ou encore l’achat de matériel. Depuis 2023, la Ville collabore également avec l’éco-organisme Alcome pour lutter contre la présence de mégots de cigarette dans les rues. Enfin, plusieurs opérations de nettoyage coup de poing ont eu lieu, avec un nouveau quartier identifié chaque mois, y compris des opérations pour lutter contre la présence de carcasses de voitures dans la commune. “Avoir une ville plus propre, c’est éviter les maladies, avoir un territoire où il fait bon vivre. Cela lui permet aussi d’être plus attractive en termes économiques” , assure Delfina Houdjatte, directrice de mission conseil en organisation et conduite du changement à la Ville, et référente de la collectivité pour les éco-organismes.

C’est un grand chantier très attendu qui s’est achevé cette année pour le Sidevam (syndicat intercommunal d’élimination et de valorisation des déchets de Mayotte) : la première déchèterie fixe de l’île à Malamani, dans la commune de Chirongui. Ce nouveau dispositif permet à la population de se débarrasser gratuitement des déchets verts, de la ferraille, des encombrants, etc. Une étape majeure pour limiter les dépôts sauvages sur l’île, et qui n’en est qu’une première. “On espère lancer les travaux de la deuxième à Longoni d’ici le deuxième semestre de 2025” , précisait dans nos colonnes Houssamoudine Abdallah, le président du Sidevam, lors de l’inauguration du site en septembre. Cette année, le syndicat a également lancé une campagne de déploiement des bacs poubelles, afin d’écouler les stocks de 11.000 bacs reçus et en profiter pour sensibiliser la population à l’utilisation de ce contenant. Enfin, en juin, le Sidevam s’est également associé à l’écoorganisme Mao-Re-Cycle TLC afin de traiter les déchets textiles, qui représentent 6% de ceux enfouis au centre de Dzoumogné.

La communauté de communes du Sud de Mayotte (CCSud) prend à cœur de préserver la perle de l’île. Dans le cadre de son Plan Paysage, l’intercommunalité a organisé cet été plusieurs balades à la découverte du territoire et de ses diverses richesses naturelles et paysagères comme le lagon, la flore, la faune, les milieux naturels, les forêts primaires et secondaires. Ainsi, les habitants ont pu s’aventurer sur les hauteurs du village de Poroani jusqu'au littoral de Makoulatsa par exemple. Les Ambassadeurs de l’Environnement de la CCSud ont également poursuivi leur mission de sensibilisation, information et mobilisation de la population pour préserver et valoriser l’environnement. Pour ce faire, ils se rendent chaque jour dans un village différent à la rencontre des habitants. La CCSud organise aussi plusieurs sessions de sensibilisation. En témoignent l’organisation d’une matinée dédiée à l’accompagnement des TPE, PME et porteurs de projets sur les enjeux environnementaux ou encore celle de plusieurs matinées sur les enjeux de l'énergie des foyers et la maîtrise des consommations, dans le cadre de son plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET).

Nettoyage hebdomadaire des plages et ramassage de déchets tous les deux mois dans des cours d’eau pour éviter la présence d’ordures dans la mer, curage et nettoyage des caniveaux en eaux pluviales pour prévenir l’envasement du lagon… La communauté d’agglomération Dembéni-Mamoudzou (Cadema) œuvre de manière récurrente pour préserver l’environnement. Cette année, elle a commencé à installer des dégrilleurs pour bloquer les déchets en amont, pour un coût de 1,5 million d’euros. En avril, elle a relancé la collecte des déchets non valorisables dans les zones inaccessibles pour compléter celle des déchets plastiques lancée il y a deux ans. “On collecte cinquante tonnes de bouteilles par an. Cette année, on a ajouté celle des emballages métalliques et on a déjà dix tonnes de canettes” , dresse comme bilan Omar Issihaka, directeur environnement et développement durable à la Cadema. L’intercommunalité se concentre également sur l’ouverture de laveries solidaires, comme à Dembéni et au marché d’Hajangoua, pour éviter le lavage en rivière et leur pollution. Trois autres devraient bientôt être installées à Mamoudzou. Une police intercommunale avec mission environnementale a été mise en place cette année et comprend une vingtaine d’agents. Ils peuvent verbaliser les infractions à l’environnement comme les dépôts sauvages. “On se concentre sur la sensibilisation et la communication, mais il faut aussi pouvoir verbaliser quand nous proposons des alternatives” , explique Fabien Trifol, directeur général de l'aménagement. Enfin, la Cadema a équipé plusieurs foyers avec des économiseurs d’eau cette année, via les Ambassadeurs de l’eau.

L’environnement tient une place importante dans la politique de la communauté de communes de Petite-Terre (CCPT). En effet, cet été, elle a lancé le premier conseil intercommunal des jeunes pour la transition écologique. Cette nouvelle assemblée, composée de seize jeunes élus de 10 à 14 ans, doit se mettre d’accord tous les deux mois sur une proposition précise à faire aux élus communautaires en matière de préservation de l’environnement. Cette proposition est ensuite débattue par les élus. Une manière d’impliquer la jeunesse dans les projets visant à offrir un avenir durable aux Mahorais. En dehors de cette grande nouveauté, l’intercommunalité continue régulièrement d’entreprendre des actions en faveur de l’environnement et de la transition énergétique. Par exemple, avec l’intention de porter un programme d'actions de prévention des inondations (PAPI). La première phase de cet objectif implique le diagnostic territorial de la vulnérabilité du territoire et une analyse des solutions fondées sur la nature et adaptées. La CCPT continue également de travailler à l’aménagement cyclable de la localité, afin de favoriser une mobilité douce et vertueuse pour la nature. Récemment, elle a également lancé un appel à projet pour soutenir les initiatives locales autour de la biodiversité, la réduction des pollutions, et la participation citoyenne sur les enjeux environnementaux.

Terralink s’est donné la mission de relever les différents défis agricoles auxquels sont confrontés les professionnels du secteur sur l’île : le manque de professionnalisation, les rendements faibles ou encore l’absence d’autosuffisance de Mayotte en termes d’alimentation. “Nous avons travaillé intensivement pour développer une solution numérique qui connecte les agriculteurs locaux à des opportunités de financement tout en leur offrant des outils pour optimiser leurs rendements” , détaille Yankoub Ibrahim, qui a fondé l’entreprise en 2024. Pour cela, la société propose différentes solutions technologiques à travers une application afin d’accompagner ceux qui travaillent la terre ainsi que les investisseurs potentiels. Ainsi, les agriculteurs peuvent lancer des financements participatifs, et avoir accès à de nombreuses données : par exemple, des drones permettent de mesurer précisément les surfaces agricoles, et avec des capteurs connectés IoT, Terralink peut effectuer des diagnostics des sols complets. Cela peut entre autres permettre de définir quelles espèces sont les plus à même de pousser avec un rendement optimal sur la parcelle. À termes, Terralink aimerait venir en aide à d’autres territoires dans la région de l’océan Indien. “En aidant les agriculteurs à choisir les cultures adaptées aux conditions locales, nous réduisons le gaspillage de ressources et prévenons l’épuisement des sols” , met en avant Yankoub Ibrahim.

Ecol’eau a été créé pour répondre à la crise hydrique que subit l’île depuis plus d’un an et à l’importation massive de bouteilles d’eau en plastique. “On a constaté une rupture entre la population et l'accès à l'eau potable au robinet” , expliquent Isaac Tamime, diplômé en marketing commercial et en entrepreneuriat, et Nourdine Said Kalame, diplômé en physico-chimie de l’atmosphère et du climat, qui ont fondé la société. Pour y remédier, ils ont décidé de proposer une large gamme de filtres à eau, incluant des filtres à gravité, sous-évier et sur-évier, afin qu’il y en ait pour tous les portes-monnaie. “Une seule cartouche de filtre peut traiter l’équivalent de plusieurs milliers de litres d’eau, évitant ainsi des milliers de bouteilles plastiques dans l'environnement” , mettent en avant les entrepreneurs, qui ont reçu leur première commande de filtres diversifiés cette année. Mais la mission qu’ils se sont donnée ne s’arrête pas à la vente de produits. Ecol’eau fait aussi de la sensibilisation auprès des habitants sur la gestion de l’eau. Une activité qui a été saluée lors du concours Innov’action, dont la start-up est ressortie lauréate.

Ylanga Ecoshop, s’est donné le défi de proposer aux Mahoraises et Mahorais des produits zérodéchet dès 2021. C’est la crise du manganèse qui fait germer l’idée dans la tête d’Anaïs Abdou, qui part alors en quête de filtres à gravité pour l’eau du robinet. En voyant sa quantité de déchets plastiques diminuer, elle veut alors trouver d’autres alternatives aux produits emballés dans cette matière. Elle découvre alors des solutions pour avoir gel douche, lessive, brosse à dent ou encore protection hygiénique sans produire de déchet plastique. Elle décide de partager ces découvertes en créant sa propre entreprise, d’abord sur internet. En 2024, l'entrepreneuse a connu un nouveau tournant : l’ouverture du Ylanga concept store, à Chirongui. Si le début d’existence de la boutique physique a été perturbé par les barrages en début d’année, elle propose de nombreux produits respectueux de l’environnement et zérodéchet, ainsi que des produits de créateurs locaux, pour favoriser les circuits courts. À cela s’ajoute une partie salon de thé, faisant de ce concept store un lieu convivial dédié au respect de la planète.

Depuis plusieurs mois, l’entreprise ETPC (Entreprise de Travaux Publics et de Concassage) a commencé à collecter les déchets inertes de construction, comme les gravats, les parpaings cassés ou les morceaux de béton. Elle a donc ajouté à son réseau de six points de vente sur le territoire, un nouveau service de collecte de déchets. Les artisans et les entreprises du secteur du BTP pourront bientôt apporter gratuitement ces déchets s’ils sont correctement triés. “Après les avoir collectés, on les rassemble sur des plateformes de traitement, comme à Koungou pour les préparer, en enlevant la ferraille du béton armé par exemple ” , détaille Frédéric Polenne, gérant de l’entreprise. Puis, à l’aide d’un concasseur, les matériaux sont transformés pour fabriquer du sable ou des gravillons qui peuvent servir à nouveau dans les constructions. Ce dernier assure que le flux est croissant et permet une nouvelle activité basée sur le recyclage. “La filière existe maintenant” , se félicite le dirigeant, rappelant néanmoins qu’elle n’en est qu’à son démarrage. Il est maintenant possible de se débarrasser de ses déchets sans les jeter au bord de la route ! “Si on peut produire la même chose à partir d’une nouvelle ressource, cela permet de ne pas prélever ces matériaux dans la nature et de la préserver.”

Sittirati Mohamed a décidé de créer Aquarium Kanoa en 2023 afin de relancer l’aquaculture sur l’île. “C’est une filière quasi morte sur le territoire, pourtant elle était très prometteuse il y a une dizaine d’années” , déploret-elle. Pour le moment, l’entreprise fait surtout un travail de structuration avec les institutions, de nombreuses autorisations étant nécessaires pour installer ce type d’activité. À termes, Aquarium Kanoa compte élever des poissons sur terre, en bassin. Pour résoudre le problème de trouver des juvéniles, nécessaires à ce type d’exploitation, la société veut proposer de la capture et culture de post-larves. Cette pratique est plutôt connue pour son respect des milieux marins : cela consiste à prélever les espèces au dernier stade larvaire, avant qu’elles ne rejoignent et colonisent les récifs. Lors de cette migration, une grande majorité des post-larves meurent à cause des prédateurs. Il s’agit donc d’en prélever plusieurs avant ce tri de la nature. Cela évite de capturer des juvéniles déjà installés dans leur milieu. “On voudrait ainsi faire une nurserie pour fournir des juvéniles aux pisciculteurs” , développe la conseillère agronome de métier. Cette activité devrait aussi permettre d’établir une typologie plus complète des espèces présentes dans le lagon mahorais.

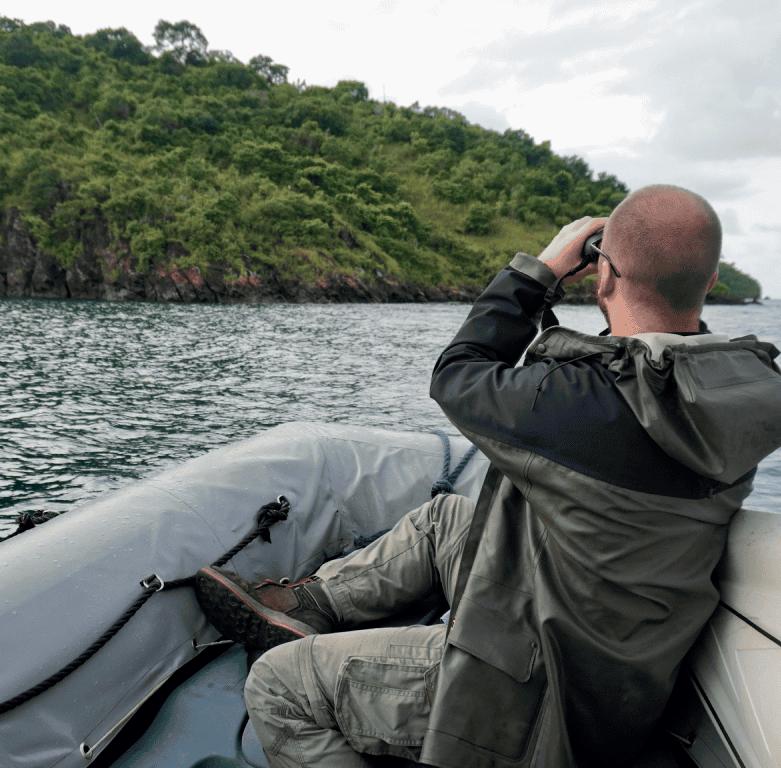

Afin de préserver les différents mammifères marins de Mayotte, l’association Céta’Moaré déploie depuis plusieurs années le programme de suivi participatif Wujua. Dans ce cadre, les bénévoles prennent régulièrement le large pour récolter des données sur les dauphins et baleines. Nous avons suivi ces observateurs en mer, de leur formation à une de leur sortie dédiée. Reportage.

« Que connaissez-vous des mammifères marins ? » Si en ce début de formation pour devenir observateur en mer, elles n’en savent pas grand-chose, la vingtaine de personnes présentes dans les locaux de la mairie de Bandrélé est sur le point de devenir experte en écoutant le cours donné par David Lorieux. Le chargé de missions Actions pédagogiques et coordinateur scientifique de l’association Céta’Maoré les prépare à prendre la mer pour contribuer au projet Wujua. Du verbe « connaître » en shimaoré, il s’agit d’un programme de suivi participatif des différentes espèces de mammifères marins présentes à Mayotte. Pour être apte à prendre part aux sorties dédiées organisées par l’organisme, les bénévoles doivent tout d’abord apprendre à différencier globicéphales, longs becs, stenelles tachetés, tursiops et autres dauphins. « Celui-ci à un petit bec et une bande noire qui part des yeux, comme un masque », évoque le formateur pour décrire le dauphin de Fraser à l’auditoire. Que ce soit au physique où aux sons, il est important que les futurs observateurs sachent distinguer les différents mammifères.

Les apprentis doivent aussi apprendre à remplir scrupuleusement les fiches d’observation en utilisant les différents codes : heure, coordonnées GPS, espèce, nombre d’individus, comportement… chaque détail est minutieusement noté pour renforcer les données de l’association. Au sortir de la formation, tout le monde est prêt à embarquer. « C’était intéressant, je ne savais pas qu’il y avait autant d’espèces différentes à Mayotte », retient Alain.

Nous retrouvons David Lorieux et une douzaine de nouveaux observateurs, deux mois plus tard, au bord du bateau que Lagon Aventure met à disposition pour assurer ces sorties pédagogiques. « On essaye d’être trois de chaque côté du bateau pour être sûr de ne rien louper », lance le chargé de mission à son équipage de bénévoles. « Si vous voyez quelque chose, lever haut la main pour que le pilote ralentisse. »

Il n’aura fallu qu’une demi-heure pour que le capitaine reçoive un appel radio l’alertant de la présence de plusieurs centaines de

dauphins d’Électre et de Fraser à proximité de l’îlot Bandrélé. « C’est parti ! », s’enthousiasme le coordinateur de la mission, qui se réjouit de pouvoir rencontrer ces espèces. « On n’a pas encore observé le dauphin de Fraser durant la campagne Wujua 2024, ni l’année dernière, donc ce serait une première », s’impatientet-il alors que le bateau fend les vagues à toute allure. Les cétacés ont préparé un véritable festival pour l’équipe à leur arrivée sur les lieux : au moins une soixantaine de Fraser font la course tandis que plus de 500 péponocéphales, l’autre nom des dauphins d’Électre, jouent ou se reposent à la surface. Le bateau coupe le moteur et ne cherche pas aller trop près, pour garder une approche respectueuse des animaux. « Si les dauphins veulent s’approcher, cela doit venir d’eux-mêmes », rappelle David Lorieux. Cela ne manque pas : peu farouches, les péponocéphales, reconnaissables à leur bec arrondi et lèvres blanches, viennent à notre rencontre et jouent à passer sous l’embarcation. « On est encerclés ! », constate avec joie Aurélien Tambutté, un des bénévoles.Tous se

précipitent sur leur appareils photos pour capturer en rafale les images qui serviront à documenter ces espèces. Cette photoidentification permet de confirmer l’espèce et pour celles communes, d’assurer un suivi qui peut aller jusqu’à l’individu.

« C’est la première fois que je vois un tel spectacle »

Pendant ce temps, David Lorieux plonge un hydrophone à sept mètres de profondeur. « Cela permet d’enregistrer les sons sousmarins. Notre but est de faire un catalogue sonore des espèces marines, car on connaît bien le chant des baleines mais très peu les sons émis par certains dauphins » , explique-t-il alors qu’on peut désormais entendre les cliquetis et sifflements s'échapper du hautparleur présent sur le bateau. Magali Daco, coordinatrice adjointe du jour, remplit de son côté la fiche terrain, notant le plus de détails possibles sur l’observation.

La matinée sera rythmée par les sauts des dauphins, qui offrent une véritable carte

postale en se pavanant avec le mont Choungui en arrière-plan. L’après-midi, l’équipe prend la direction de l’extérieur du lagon, à la recherche d'espèces plus rares comme le cachalot nain, tous sont plus que satisfaits de l’observation qu’ils ont pu faire. « C’est la première fois de ma vie que je vois un tel spectacle », n’en revient pas Jesus, un des observateurs. « Pour moi, c’est important de connaître un peu plus la nature pour savoir comment on peut faire attention et protéger notre environnement », développe-t-il pour expliquer sa présence à bord. « C’est

assez incroyable de voir autant de cétacés au même endroit ! À l’heure d’une nouvelle extinction de masse, c’est une chance de pouvoir acquérir des connaissances dessus », estime Aurélien Tambutté. Des savoirs nécessaires pour sauvegarder ces espèces : mieux les connaître permet d’avoir de meilleures mesures de gestion sur ces animaux, en identifiant par exemple s’ils sont en danger ou menacés, comme nous l’explique David Lorieux. « Plus on va avoir de la donnée, plus on va connaître pour mieux protéger. » n

AGRÉGÉ DE LETTRES MODERNES ET DOCTEUR EN LITTÉRATURES FRANCOPHONES, CHRISTOPHE COSKER EST L’AUTEUR DE NOMBREUX OUVRAGES DE RÉFÉRENCE SUR LA LITTÉRATURE DE L’ÎLE AUX PARFUMS, NOTAMMENT UNE PETITE HISTOIRE DES LETTRES FRANCOPHONES À MAYOTTE (2015) DONT IL REPREND, APPROFONDIT ET ACTUALISE, DANS CETTE CHRONIQUE LITTÉRAIRE, LA MATIÈRE.

La cinquième production du service éducatif des Archives départementales de Mayotte s’intitule : « Mayotte et sa région dans la Grande guerre » et paraît en 2011, soit deux ans après le dossier relatif à la Seconde guerre mondiale. Il s’agit, cette fois, de remonter le temps pour s’intéresser à la première. Les dates implicites sont donc 1914-1918. Le propos ne se limite pas à Mayotte, mais s’ouvre à une région à définir. Un nouvel acteur institutionnel se joint au Conseil général et au Vice-rectorat : la préfecture. C’est un nouveau président du Conseil général, Daniel Zaïdani, qui introduit un dossier coordonné par Anastasia Iline, directrice des Archives départementales, associée à Pascal Marsilloux, professeur d’histoire. Il se compose de huit parties dont la dernière coïncide avec les ressources pédagogiques. Quant aux autres, elles suivent le plan suivant :

- « Mayotte à la veille de la Grande guerre »

- « L’administration à Mayotte »

- « Le contexte géopolitique de Mayotte pendant la guerre »

- « La mobilisation et le départ à la guerre »

- « Sur le front »

- « La mémoire de la guerre »

La quatrième partie permet notamment d’apprendre comment les soldats sont acheminés vers le front :

« Le départ définitif pour la guerre s’opère par l’embarquement sur les grands vapeurs des Messageries maritimes de Marseille. Les noms de ces vapeurs comme le Djemnah, qui desservait Mayotte avant-guerre, ou l’Al-Kantara […] Mais

ils sont en fait réquisitionnés comme beaucoup d’autres moyens industriels pendant une guerre qui devient totale. Les Messageries maritimes ne perdent pas d’argent dans cette opération car un contrat avantageux a été signé avec le gouvernement. À l’égal des taxis de la Marine, ces grands navires emmènent les troupes coloniales combattre contre l’ennemi allemand sur le front occidental ou le front oriental. Les capacités des grands navires à vapeur de plusieurs centaines de passagers en font d’excellents transports de troupes. »

Après le départ, le retour fait état des difficultés rencontrées par des hommes qui ont connu un autre monde et des atrocités : « Un extrait du Journal du district de la Grande Comore renseigne sur l’état d’esprit des vétérans à leur arrivée le 2 novembre 1919. Ils sont présentés par le chef de district comme des individus grossiers qui refusent d’ouvrir leurs bagages devant les douaniers. Ils se sont éloignés des coutumes de l’Islam. L’administrateur se soucie de l’image désastreuse qu’ils donnent de la civilisation occidentale. Mais ces soldats sont partis pour la plupart deux ans voire plus, et ont vécu des événements d’une violence inouïe. Ils sont devenus brutaux et ne se laissent pas impressionner par quelques douaniers. L’auteur du texte les décrit comme refusant de travailler et profitant seulement de leurs soldes, pécule et allocations. Dans la guerre, ils ont été alternativement des guerriers et des ouvriers. Ils ont joué un rôle dans la victoire de la France quand ils faisaient partie du bataillon somali. Leur sentiment d’altérité à leur retour est compréhensible. »

« L’absence d’un monument aux morts officiel aux Comores, que ce soit à Dzaoudzi qui est resté le chef-lieu de la province

prestigieux régiments de la Grande Guerre. » Christophe Cosker

MAGAZINE D’INFORMATION

NUMÉRIQUE HEBDOMADAIRE

Edité par la SARL Somapresse au capital de 20 000 euros

7, rue Salamani

Cavani M’tsapéré

BP 60 - 97600 Mamoudzou

Tél. : 0269 61 20 04 redaction@somapresse.com

Directeur de la publication

Laurent Canavate canavate.laurent@somapresse.com

Directeur de la rédaction

Mohamed El Mounir dit “Soldat” 0639 69 13 38 soldat@mayottehebdo.com

Rédactrice en cheffe

Raïnat Aliloiffa

Couverture : 6ÈME TROPHÉES DE L'ENVIRONNEMENT

Journalistes

Raïnat Aliloiffa

Alexis Duclos

Saïd Issouf

Marine Gachet

Lisa Morisseau

Inès Alma

Nadhuir Mohamady

Direction artistique

Franco di Sangro

Graphistes/Maquettistes

Olivier Baron, Franco di Sangro

Commerciaux

Cédric Denaud, Murielle Turlan

Comptabilité

Catherine Chiggiato comptabilite@somapresse.com

Première parution

Vendredi 31 mars 2000

ISSN 2402-6786 (en ligne)

RCS : n° 9757/2000

N° de Siret : 024 061 970 000 18

N°CPPAP : 0125 Y 95067

Site internet www.mayottehebdo.com