« Comme patrons, il fallait être présents sur le terrain pendant les premiers mois pour rassurer et encourager les équipes. C’est ça, la clé.

Maintenant, elles sont stables, le superviseur est à son affaire, la relation avec la Ville est bonne. Nous avions des craintes au début, mais finalement, ça se passe super bien. »

— Sophie Brault, directrice des opérations de collecte chez NRJ

CETEQ SOLS AMIANTÉS : INCOHÉRENCES AUX CONSÉQUENCES PRÉOCCUPANTES

CPEQ LA PREMIÈRE PHASE DE DÉCLARATION AU REGISTRE FÉDÉRAL SUR LES PLASTIQUES EST TERMINÉE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE CONSTRUCTION CIRCULAIRE OU COMMENT TIRER PROFIT DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ACTUELLE

CTTÉI

CRD : ASSISTER À LA NAISSANCE D’UNE FILIÈRE

Éditeur et rédacteur en chef

André Dumouchel adumouchel@maya.cc

Coordonnatrice à la direction de l’édition Eve Matte coordination@maya.cc

Direction artistique MAYA

Designer graphique

Sylvain Malbeuf (SymaPub)

Journalistes

Martine Letarte

Marie-France Létourneau

Chroniqueurs

Me Thibaud Daoust

Me Olivier Dulude

Mathieu Laneuville

Claude Maheux-Picard

Kevin Morin

Daniel Normandin

Photos de la page couverture, du sommaire et du reportage

Catherine Martel

Réviseures linguistiques

Emmie Garneau

Christine Paré

Espace publicitaire

André Dumouchel

Téléphone : 450 508-1515 adumouchel@maya.cc

Abonnement et administration

MAYA communication et marketing 457, montée Lesage

Rosemère (Québec) J7A 4S2

Téléphone : 450 508-1515 info@magazine3rve.cc www.magazine3rve.cc

Impression

Héon et Nadeau

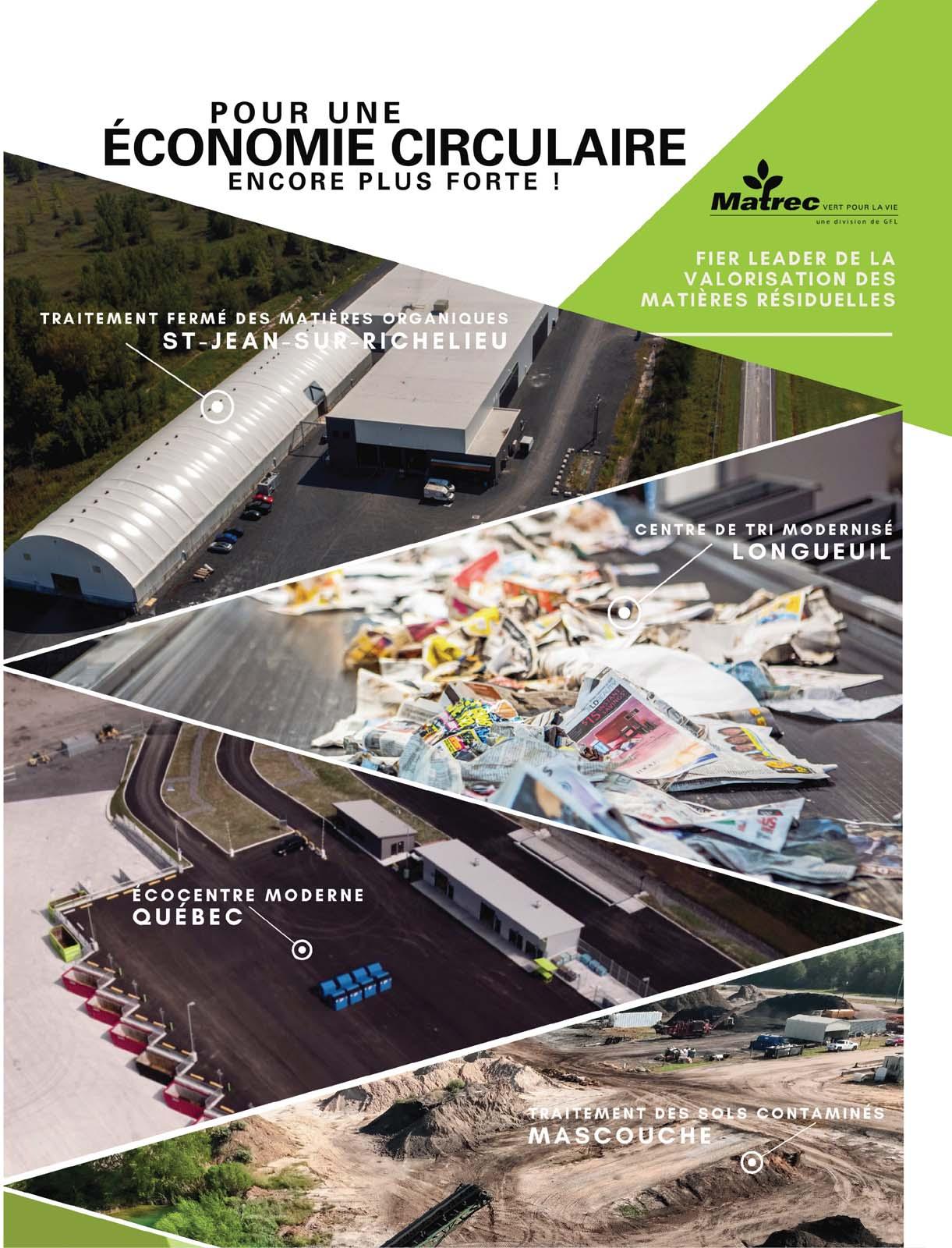

Le développement durable,

c’est notre façon de penser, de concevoir, d’innover.

C’est dans nos technologies, nos projets, notre équipe.

C’est aussi prendre soin de notre monde.

À l’automne 2023, lorsque la Ville de Gatineau a décidé de moderniser la collecte des matières recyclables sur son territoire, elle ne soupçonnait pas l’ampleur du tollé que ce changement allait provoquer dans la population. Désormais, les entreprises soumissionnaires allaient devoir effectuer la collecte à l’aide de camions équipés d’un bras robotisé. Incursion dans les coulisses d’une transition réussie.

Délaisser le camion à chargement arrière pour adopter celui à chargement latéral avec bras robotisé peut sembler, à première vue, une décision banale. Ce type de véhicule est largement répandu au Québec, au point où certains, plus jeunes, n’ont même jamais vu un éboueur courir derrière un camion. Or, comme vous le découvrirez dans notre reportage, il ne faut jamais sous-estimer les répercussions d’un changement qui touche directement le quotidien des gens. Après tout, c’est connu, on ne touche pas aux vidanges de Pôpa sans en payer le prix !

Pour l’entreprise NRJ, c’est dès le lancement de l’appel d’offres que le tourbillon a commencé. En entrevue, les dirigeants de l’entreprise nous ont raconté comment ils ont vécu cette aventure. Parce qu’il faut bien le reconnaître, c’en est toute une !

D’abord, il y a la décision de se lancer, de répondre à l’appel d’offres. « Un contrat de cette ampleur, il n’en sort pas chaque semaine », comme le mentionne Steve Bastien, directeur général de NRJ. La possibilité de desservir 140 000 portes était très attrayante, mais au-delà de l’appât du gain, M. Bastien était

André Dumouchel adumouchel@maya.cc

Il a donc fallu agir rapidement : se procurer des camions, mettre la main sur un bâtiment adapté pour y aménager des installations opérationnelles, avec un garage, un stationnement, alouette ! Pensez uniquement au défi de dénicher 20 camions avec bras robotisé… d’un seul coup ! Ces camions ne se vendent pas à la douzaine sur Marketplace !

Va pour le matériel, mais qu’en est-il des ressources humaines ? Un défi tout aussi important, je vous le dis ! En pleine pénurie de main-d’œuvre, il fallait recruter le personnel administratif, des superviseurs et, surtout, des chauffeurs capables de faire fonctionner le bras automatisé. Comme le veut la pratique dans l’industrie, NRJ a embauché plusieurs chauffeurs du fournisseur précédent. Petit détail, toutefois : ces derniers n’avaient jamais utilisé un bras automatisé. L’entreprise a donc formé ses nouveaux chauffeurs dans un temps record afin d’éviter tout bris de service. Pour le fournisseur, la pression était forte, mais l’équipe est fière d’avoir relevé le défi.

Gérer le changement, c’est aussi souvent accepter que tout ne sera pas parfait dès le départ et qu’il faudra s’adapter. À Gatineau, le mécontentement de la population s’est fait sentir particulièrement après la période de grâce, lorsque les collecteurs ont cessé de ramasser les bacs mal placés au chemin. Les appels ont afflué au 311, qui s’est rapidement retrouvé débordé.

Le rapport annuel de l’Ombudsman de Gatineau révèle d’ailleurs qu’en 2024, le nombre de demandes de citoyens a bondi de 50 % par rapport à l’année précédente. Il n’y a pas de hasard : les gens étaient mécontents. L’Ombudsman a toutefois souligné que les interventions du service des matières résiduelles de la Ville ont permis des améliorations rapides sur le terrain.

La Ville de Gatineau est allée de l’avant avec un projet structurant pour la gestion des matières résiduelles, non pas par caprice ou sur un coup de tête, mais bien par clairvoyance et par souci de maintenir ce service essentiel pour ses citoyens.

Avant de préparer son devis, elle a fait ses devoirs. Elle s’est renseignée, elle a écouté les experts de sa région. Le constat était clair : il fallait limiter les effets de la pénurie de main-d’œuvre.

Même s’il y a eu des embûches au départ dans la mise en œuvre du changement, des mesures ont été rapidement prises pour corriger le tir. Et maintenant, ça fonctionne bien !

En terminant, j’attire votre attention sur le fait que, pour cet appel d’offres, la Ville de Gatineau n’a reçu que deux soumissions : celle de Derichebourg, le fournisseur de services en place, et celle de NRJ. Derichebourg proposait un montant près de 36 millions de dollars plus élevé que celui de NRJ. Trente-six millions – vous avez bien lu. Quand on sait que NRJ aurait pu décider de ne pas participer... Tout compte fait, c’est peut-être ça, la meilleure transition ! n

Le 30 mai 2024, la collecte des matières résiduelles de la Ville de Gatineau entrait dans une nouvelle ère : celle des camions à chargement latéral munis d’un bras robotisé. Campagne d’information, publicités, accroche-bacs : le défi de communication était de taille. Les citoyens et les citoyennes devaient désormais changer leur façon de placer leurs bacs sur le bord du chemin. Après seulement quelques mois d’adaptation, les réticences se sont dissipées. Aujourd’hui, tout roule pour les nouveaux véhicules.

« Dès septembre 2024, 92 % des bacs étaient placés de la bonne manière par les citoyens et les citoyennes de Gatineau », affirme Annie-France Major, responsable du plan de gestion des matières résiduelles à la Ville de Gatineau.

Or, c’était loin d’être acquis, ne serait-ce qu’un mois auparavant. Pour comprendre le chemin parcouru, il faut revenir au début de l’histoire.

À l’automne 2022, la Ville de Gatineau se préparait à lancer ses appels d’offres pour la collecte des matières résiduelles. Comme à son habitude, elle a rencontré des acteurs de l’industrie dans la région pour prendre le pouls et voir comment optimiser les opérations.

« C’est important afin de nous assurer d’avoir des soumissionnaires », explique Mme Major.

Le manque criant de main-d’œuvre est alors ressorti comme l’élément clé à considérer. « Il fallait donc aller vers une collecte robotisée, précise-t-elle. Les camions à chargement arrière ont besoin d’un chauffeur et d’un éboueur, tandis que ceux à chargement latéral avec bras robotisé ont besoin seulement d’un opérateur et permettent d’offrir, en prime, des conditions de travail plus intéressantes. Le recrutement est donc plus facile pour le fournisseur. »

C’est ainsi qu’en 2023, la Ville a préparé ses devis en exigeant l’utilisation de camions à chargement latéral avec bras robotisé. Finalement, l’entreprise Derichebourg a poursuivi son mandat pour la collecte du compost et des déchets, alors que l’entreprise NRJ a obtenu le contrat de la collecte des matières recyclables.

L’un des éléments au cœur du succès d’une telle opération est la communication avec les citoyennes et les citoyens.

« Ce sont eux qui peuvent faire réussir ou déraper tout changement », affirme Grégory Pratte, vulgarisateur en environnement et expert en information, sensibilisation et éducation.

Selon lui, le mieux est d’ouvrir les canaux de communication dès que l’idée commence à se développer. « Il faut en parler avec les citoyens et les citoyennes pour qu’ils comprennent où on s’en va et pourquoi, explique-t-il. Ils doivent sentir qu’ils sont partie intégrante du projet. »

À Gatineau, la campagne d’information s’est amorcée un mois avant le changement. « On a distribué un dépliant à chaque porte, indique Mme Major. On a aussi acheté des publicités à la radio et sur le web, et on en a parlé sur les réseaux sociaux. On a également mené une campagne d’affichage sur les camions de collecte. »

Lorsque le grand jour est venu, la Ville a déployé une équipe sur le terrain pour faciliter le déroulement des activités avec le personnel des collecteurs.

Pour la collecte réalisée au moyen des camions à chargement latéral avec bras robotisé, plusieurs nouvelles règles devaient être suivies : les roues des bacs de récupération orientées vers la résidence, un espace libre de 60 centimètres de chaque

côté, aucun obstacle, comme une voiture, devant, le couvercle fermé, aucun objet laissé dessus, et le verrou anti-rongeur relevé.

« C’est certain qu’au début, les bacs étaient placés tout croches, raconte Patrick Dextraze, superviseur de la collecte, chez NRJ, à Gatineau. Il fallait descendre du camion pour placer le bac comme il faut et y accrocher un feuillet sur lequel on cochait les consignes qui n’avaient pas été respectées. »

Le contrat de la Ville avec le collecteur prévoyait que les bacs seraient vidés le premier mois, même s’ils n’avaient pas été placés correctement.

« Après, les gens se sont mis à appeler au 311 pour savoir pourquoi leur bac n’avait pas été vidé, se souvient Mme Major. Nous avons profité du moment pour relancer la campagne de communication en y ajoutant davantage de visuels. »

Puis, le vent a tourné. Les citoyens et les citoyennes ont commencé, en grande majorité, à bien placer leur bac.

Qu’est-ce que la responsable du plan de gestion des matières résiduelles à la Ville de Gatineau ferait différemment si elle avait à implanter un autre changement du genre prochainement ?

« J’éviterais de le faire pendant l’été, affirme Mme Major. Les gens sont en vacances ou au chalet, donc ils sont moins réceptifs. »

Elle prévoirait aussi plus de personnel au 311. « Pour éviter que les gens se découragent, il faut répondre

à leurs appels rapidement. C’est également très utile pour les membres du personnel du 311 d’avoir accès aux photos prises sur le terrain par une caméra placée sur le camion. Ainsi, ils peuvent dire au citoyen, par exemple : "Je vois sur la photo que votre bac était trop collé sur le lampadaire, et c’est la raison pour laquelle il n’a pas été vidé." Ça facilite grandement les échanges. »

Lorsque la Ville de Gatineau a lancé son appel d’offres pour la collecte des matières recyclables, à l’automne 2023, NRJ a eu envie de se lancer dans la course. « Nous avons toujours eu un esprit de croissance, et un contrat de cette ampleur –140 000 portes –, il n’en sort pas chaque semaine », affirme Steve Bastien, directeur général de l’entreprise.

Après avoir sondé l’intérêt de quelques employés clés, l’entreprise a décidé de sauter dans l’aventure.

« Il fallait déposer notre soumission le 20 décembre, jour de notre party de Noël », se souvient très clairement Sophie Brault, directrice des opérations de collecte, à NRJ.

Après la période allouée au dépôt des soumissions, le nom des entreprises participantes et le montant proposé pour réaliser le travail ont été rendus publics.

« Comme c’est toujours le plus bas soumissionnaire qui obtient le contrat, nous avons su tout de suite que nous l’avions, explique Mme Brault. Or, notre prix était environ 36 millions de dollars plus bas que celui de l’autre entreprise. Normalement, on parle de quelques centaines de milliers de dollars de différence, jamais de grands écarts comme ça. »

Son supérieur immédiat, le directeur général adjoint, Jean Delisle, et elle se posaient bien des questions. « Nous avions peur d’avoir mal compris quelque chose ou d’avoir oublié de calculer un élément dans le contrat, explique-t-elle. Nous étions stressés. Nous avons passé le party de Noël à manger nos petits sandwichs en refaisant tous nos calculs. »

« C’est sûr que, dans une situation comme ça, on se remet en question, affirme M. Bastien. Mais, le travail pour arriver à la soumission avait été super bien fait. Je leur ai dit que ça allait bien aller ! »

C’est en février que le contrat a officiellement été alloué à NRJ et la collecte devait commencer à la fin mai. Il fallait donc aller de l’avant. L’un des enjeux centraux du projet était de trouver un lieu d’exploitation.

« J’avais quand même activé mes contacts avant de soumissionner, se souvient le directeur général. Je me demandais si j’allais acheter une bâtisse ou un terrain pour en construire une. Finalement, on m’a mis en lien avec une entreprise qui fermait et on a acheté la bâtisse, qui était déjà équipée de trois portes de garage. Il y a de l’espace aussi pour stationner les camions. »

En parallèle, NRJ devait recruter le personnel nécessaire. Une stratégie courante dans l’industrie est d’embaucher les employés de l’entreprise qui détenait le contrat auparavant. C’est ce qui a été fait en bonne partie, en plus des vidéos produites et d’une journée porte ouverte organisée pour compléter les embauches.

Il fallait aussi se procurer les camions. « À ce moment-là, les chaînes de montage étaient surchargées, et les délais étaient très longs pour obtenir près de 20 camions à chargement latéral avec bras robotisé, explique M. Bastien. Nous avons donc dû commencer par en louer. »

Les 17 chauffeurs qui allaient manœuvrer ce type de camions pour la première fois devaient être formés.

« Deux semaines avant le début du contrat, nous avons commencé à les former sur les camions avec des bacs que nous placions dans la cour », raconte Patrick Dextraze, superviseur de la collecte à Gatineau, chez NRJ.

« Ça prend au moins un mois pour un chauffeur avant d’être vraiment bon », remarque M me Brault.

Lorsque le contrat a commencé, elle est allée travailler deux semaines avec les chauffeurs pour distribuer les accroche-bacs. « Comme patrons, il fallait être présents sur le terrain pendant les premiers mois pour rassurer et encourager les équipes. C’est ça, la clé. Maintenant, elles sont stables, le superviseur est à son affaire, la relation avec la Ville est bonne. Nous avions des craintes au début, mais finalement, ça se passe super bien. »

« Sophie, elle a sa place ici, elle connaît la game. » Ce sont ces mots qui sortent spontanément de la bouche de Patrick Dextraze, superviseur de la collecte à Gatineau chez NRJ, lorsqu’on lui demande de parler de sa patronne, l’une des rares femmes dans l’univers très masculin de la collecte sélective.

Ancienne joueuse de hockey professionnelle avec l’équipe des Canadiennes de Montréal, Sophie Brault en a vu d’autres. En 2017, à son arrivée à NRJ, comme adjointe à la direction pour la division de la collecte sélective, elle ne connaissait rien au domaine. Elle n’a pourtant pas été intimidée. Rapidement, elle a gravi les échelons et, en 2020, elle est devenue directrice des opérations de collecte. Pour comprendre la réalité sur le terrain, elle n’a pas eu peur de se salir les mains.

« Ramasser les bacs de recyclage en pleine tempête de neige, sous la pluie ou pendant une canicule, c’est très difficile physiquement, explique-t-elle. Je le fais environ une fois par année et ça a changé ma perception. J’ai énormément de respect pour les personnes qui le font chaque jour. »

« Sophie, elle a du chien, affirme Steve Bastien. C’est exactement ce qu’il faut pour travailler dans le domaine de la collecte sélective. »

Il l’a rencontrée par l’entremise de Mélodie Daoust, triple médaillée olympique en hockey que NRJ a commanditée. « J’aime les athlètes en général, ajoutet-il. Ce sont des personnes qui se lèvent de bonne heure, qui s’entraînent et qui travaillent fort. »

Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en gestion des opérations de HEC Montréal, Sophie Brault pourrait travailler dans de nombreux secteurs d’activité. Mais NRJ a su voir son potentiel et lui offrir la latitude et le soutien dont elle avait besoin pour l’exploiter pleinement.

« Lorsque je suis arrivée en poste comme directrice, j’avais une équipe de 25 personnes avec des collectes à Lachine et à Sherbrooke, explique-t-elle. J’avais beaucoup d’ambition et je voulais faire croître la division. Avec l’accompagnement de mes patrons, parce que j’étais encore toute jeune dans l’industrie, nous nous sommes installés aussi à Longueuil, à Laval, puis à Gatineau. Mon équipe compte maintenant 125 personnes. »

L’ex-hockeyeuse est responsable des activités sur tous ces sites, chacun disposant d’un superviseur et d’une équipe attitrée à la collecte. En plus des ressources humaines, elle doit gérer les budgets et l’ensemble du fonctionnement des sites. « Bref, il faut que ça roule sur chaque site », affirme-t-elle.

Elle n’a pas l’intention de s’arrêter là. Elle travaille actuellement à la diversification des activités. « En plus des matières recyclables, on s’ouvre maintenant à la collecte des déchets et des matières organiques, indique-t-elle. On s’équipe aussi pour collecter les conteneurs. »

M me Brault n’a donc pas le temps de s’ennuyer. « Chaque jour, je vois de nouveaux défis et de nouvelles occasions d’affaires. Je vois le secteur évoluer et je veux gagner des parts de marché. Chez NRJ, il y a des valeurs très humaines, et je sens que j’ai gagné le respect de la direction et des équipes autour de moi. Je souhaite continuer à grandir dans l’entreprise. »

L’histoire d’Environnement routier NRJ a commencé en 1964 par la création de Legault et Touchette inc., spécialisée dans les travaux d’aqueduc et d’égout. En 1991, NRJ voit le jour pour offrir des services en déneigement. Les deux entreprises sont alors exploitées en parallèle par une même direction, dans un esprit familial. En 2004, NRJ intègre Legault et Touchette.

S’ensuit une série d’acquisitions dans les domaines de l’excavation, de la construction et de l’électricité,

qui orientent progressivement l’entreprise vers l’entretien et les services municipaux. Aujourd’hui, elle est active dans le déneigement, la gestion de la neige usée, l’entretien des chaussées, la collecte sélective et la réfection des trottoirs et des bordures.

NRJ réalise également des projets en génie civil, en infrastructures routières, en enfouissement de réseaux et en génie électrique, notamment pour l’installation de panneaux à messages variables, de systèmes de transport intelligent et de feux de piste dans le domaine aéroportuaire.

NRJ, qui compte maintenant plus de 600 employés, conserve les valeurs familiales de ses débuts. Par exemple, avant même de décider de soumissionner pour obtenir le contrat de collecte des matières recyclables à Gatineau, la direction s’est assurée que des employés de confiance avaient envie de relever le défi.

« Patrick Dextraze, qui était déjà superviseur de collecte chez nous depuis un bon bout, a levé la main, raconte Steve Bastien, directeur général. On avait aussi Simon Ethier, directeur du parc d’équipements, qui voulait s’investir pleinement dans le projet pour

mettre en place le garage et recruter les mécaniciens. Puis, un de nos mécaniciens, Patrick Gosselin, a accepté d’y aller. »

Voir une grande entreprise s’assurer de la motivation de ses employés avant même de briguer un contrat peut surprendre. « À l’époque, monsieur Legault disait toujours : "On n’envoie jamais un chien à la chasse à coups de bâton. Il faut que ça lui tente" », raconte M. Bastien, qui, 25 ans après son entrée dans l’entreprise, s’inspire encore aujourd'hui de cette métaphore dans sa gestion.

La direction de NRJ s’assure aussi de rester accessible pour le personnel. « Par exemple, nous avons maintenant six sites [Lachine, Saint-Léonard, Longueuil, Laval, Sherbrooke et Gatineau] et nous aimons beaucoup y organiser de petits événements, explique Steve Bastien. Lors de l’ouverture du site de Gatineau, nous avons rencontré les nouveaux employés. Le président, Richard Gareau, et moi faisions des grillades. C’est important d’être proches d’eux. »

Sophie Brault, souligne aussi cette ouverture. « Plusieurs de nos employés n’ont pas eu la vie facile, affirme-t-elle. Je crois beaucoup à la deuxième chance. Pour moi, quelqu’un qui se présente chaque matin et qui veut travailler mérite la confiance. Nos employés font partie de la famille. »

Résultat ? « Notre taux de roulement, soutient Steve Bastien, est très faible. » n

« Pour moi, quelqu’un qui se présente chaque matin et qui veut travailler mérite la confiance. Nos employés font partie de la famille. »

—

Depuis plus de 50 ans, Labrie™, Leach™ et Wittke™ sont à l’avant-garde de l’industrie des véhicules de collecte des matières résiduelles en Amérique du Nord.

Chaque jour, ils démontrent leur valeur sur le terrain — une présence discrète mais aux besoins de vos contrats de collecte.

Kevin Morin

Directeur général

Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec (CETEQ)

kmorin@ceteq.quebec

histoire de l’amiante au Québec est connue : une industrie florissante au XXe siècle, un déclin dans les années 1980, puis une fermeture définitive en 2012. On aurait pu croire le dossier clos. Pourtant, la fin de l’extraction a ouvert un second chapitre, marqué par des incohérences réglementaires et un ministère qui a tardé à se positionner sur la gestion des sols contaminés.

RAPPORT DU BAPE : DES AMBITIONS VITE RETOMBÉES

En juillet 2020, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) publiait son rapport sur la gestion de l’amiante et des résidus miniers amiantés. Cette démarche ambitieuse et attendue a été saluée à juste titre. Mais le rapport concentrait surtout son attention sur les régions amiantifères, comme Val-des-Sources et Thetford Mines, négligeant l’utilisation généralisée de matériaux contenant de l’amiante à travers la province. Résultat : une vision partielle d’un problème beaucoup plus vaste, notamment pour les sols.

Le rapport a tout de même mené, en 2022, à l’adoption d’un plan d’action intitulé Amiante et résidus miniers amiantés au Québec : vers la transformation d’un passif en actif durable. Le document promettait une acquisition de connaissances et des actions structurantes. Trois ans plus tard, force est de constater que les résultats concrets se font toujours attendre.

DES GUIDES MINISTÉRIELS QUI ACCENTUENT

LA CONFUSION

Pendant que le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) tarde pour « acquérir des connaissances », les règles, elles, changent. Le Guide de caractérisation des terrains, mis à jour en 2024, stipule que la présence d’amiante n’est pas limitée aux anciennes régions minières, mais peut se retrouver partout sur le territoire. Surtout, il précise qu’un sol sera considéré comme contaminé dès la détection d’une seule fibre.

Cette approche contraste avec celle du Guide d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés, qui fixe le seuil de risque à 0,1 % d’amiante. En d’autres mots, la présence d’une fibre suffit pour imposer des contraintes lourdes aux entreprises, alors qu’un seuil plus élevé est jugé acceptable pour protéger la santé des travailleurs. Comment justifier une telle contradiction ? Et surtout, quelle valeur ajoutée environnementale apporte un seuil plus sévère que celui destiné à protéger directement la santé humaine ? D’ailleurs, rappelons que l’excavation des sols se fait à l’air libre, avec de la machinerie lourde, et n’expose pas les travailleurs aux mêmes risques qu’un chantier de déconstruction intérieure.

Ces contradictions ne sont pas seulement théoriques, puisqu’elles se traduisent par des conséquences très concrètes sur le terrain.

DES CONSÉQUENCES RÉELLES SUR LA GESTION

DES SOLS

En pratique, la détection d’amiante conduit, dans la grande majorité des cas, à l’élimination des sols dans des lieux d’enfouissement technique

(LET) ou dans des lieux d’enfouissement de sols contaminés (LESC). Les options de valorisation sont quasi inexistantes, et celles qui existent sont concentrées dans les régions amiantifères, ce qui implique d’importants trajets en camion, selon l’endroit où l’amiante est détecté.

Cette situation est préoccupante. Le Québec transporte des volumes considérables de sols vers des sites d’enfouissement dont la capacité est limitée, ce qui compromet directement nos objectifs de réduction à la source et de circularité de l’économie. Plus on multiplie les sols éliminés, faute de solutions, plus on s’éloigne des ambitions de transition écologique mises de l’avant par le gouvernement.

À cette confusion réglementaire s’ajoute une faille technique tout aussi problématique. La méthode de détection actuellement reconnue, IRSST 244, a été conçue pour analyser des matériaux de construction. Or, les sols sont des matrices hétérogènes, et cette méthode n’est tout simplement pas adaptée. Cela alimente la confusion réglementaire et met en doute la représentativité des résultats, surtout dans un contexte où la norme officielle se résume à « une fibre, et tout est contaminé ». Et ce problème est exacerbé par un vide réglementaire : aucune exigence claire, aucun cahier d’échantillonnage spécifique à l’encadrement des vérifications environnementales.

Résultat : une distorsion sur le marché. Certains promoteurs appliquent des protocoles stricts, absorbant des coûts et des délais supplémentaires. D’autres choisissent de ne pas tester, profitant du flou ambiant. On obtient alors une gestion inégale des risques pour l’environnement et la santé, mais aussi une concurrence déloyale entre entreprises.

CE QU’IL

UN LEADERSHIP CLAIR

La première étape est évidente. Il faut en priorité élaborer une méthode d’échantillonnage et d’analyse adaptée aux sols, en collaboration avec toutes les parties prenantes. C’est sur cette base que pourront ensuite être établies des règles cohérentes, applicables et équitables pour tous.

Le secteur privé, qui travaille quotidiennement sur le terrain, est prêt à contribuer à ce travail. Les entreprises ont besoin de balises claires et de règles stables pour planifier leurs projets et investir dans des solutions de valorisation.

DE L’ESPOIR À L’HORIZON?

Le MELCCFP procède actuellement à une révision de l’encadrement de la gestion des sols contaminés. L’amiante figure à l’ordre du jour, et les parties prenantes auront enfin l’occasion de proposer des solutions. Reste à voir si cette révision permettra de clore ce chapitre d’incertitude et de véritablement amorcer la transformation d’un passif en actif durable. n

Collaboration spéciale

Pour bien des gens, le bac roulant fait partie du paysage depuis toujours. Pourtant, ce n’est pas tout à fait le cas. L’indispensable accessoire de la gestion des matières résiduelles célèbre cette année son 40e anniversaire. Un jalon rendu possible grâce à l’audace et à la détermination d’une poignée d’élus municipaux et d’entrepreneurs. Regard dans le rétroviseur.

Cette page d’histoire méconnue a été écrite à Drummondville, où les premiers bacs roulants ont été mis à l’essai dans le cadre d’un projet pilote. « Ça a l’air banal aujourd’hui, mais en 1985, le système en place n’existait pas, rappelle la mairesse de Drummondville, Stéphanie Lacoste. On a eu l’audace d’implanter ça ! »

À l’époque, les déchets étaient déposés en bordure de rue, dans des poubelles ou des sacs. La collecte des ordures ménagères s’effectuait deux fois par semaine, rappelle-t-elle.

L’adoption du bac roulant, alors déjà répandu en Europe, n’est d’ailleurs pas passée comme une lettre à la poste, affirme Mme Lacoste, qui a recueilli les souvenirs de Francine Ruest-Jutras, à la tête de la Ville à l’époque.

« Comme la collecte passait de deux à une fois par semaine avec le bac, les gens craignaient surtout les odeurs, dit-elle. Mais ils se sont rapidement rendu compte que c’était beaucoup plus efficace et plus hygiénique. La population n’a pas tardé à embarquer. »

C’est sous l’impulsion du manufacturier allemand SSI Schaefer et de quelques représentants de l’entreprise particulièrement convaincants – et convaincus — que Drummondville a donné le feu vert au projet pilote.

« Ça a été le travail de gens qui y croyaient, dit la mairesse Lacoste. Surtout que le ramassage de poubelles, ce n’est pas un sujet très sexy. Mais on voit aujourd’hui l’efficacité que ça apporte sur le terrain : 40 ans plus tard, les bacs roulants sont aussi utilisés pour la collecte du compost. »

L’entrepreneur québécois Daniel Gingras s’est rapidement intéressé à ce projet qu’il qualifiait à l’époque d’« un peu fou ». Sa famille œuvrait alors dans la collecte de déchets dans la région de Portneuf.

Après avoir rencontré André Watté, instigateur du projet pilote de Drummondville, il s’est joint à l’équipe de SSI Schaefer à titre de « vendeur » en 1988. Lentement, mais sûrement, d’autres villes ont emboîté le pas à Drummondville et ont troqué les sacs-poubelle pour le bac, raconte M. Gingras. Mais la résistance au changement était forte, notamment parce que les administrations municipales ne voulaient pas obliger les entrepreneurs spécialisés dans la collecte des ordures à mécaniser leurs équipements.

À l’époque, les camions automatisés, comme ceux de l’entreprise Cascades, responsable de la collecte des déchets à Drummondville, étaient uniques au Québec. Ils n’étaient pas à la portée de tous. La famille Gingras a toutefois contribué à démocratiser la collecte mécanisée en développant un « bras de fer », ou « verseur », pouvant être installé sur n’importe quel type de camion pour quelques milliers de dollars.

Grâce à cette invention, les bacs ont commencé à se multiplier. À lui seul, Daniel Gingras estime

avoir contribué à en vendre plus d’un million au fil des décennies. Pour y arriver, il a pris son bâton de pèlerin, multiplié les kilomètres et fait la tournée des municipalités et des entreprises spécialisées dans la collecte des matières résiduelles.

Une fois que les citoyens expérimentaient le bac roulant, ils l’adoptaient de façon majoritaire, assure Daniel Gingras, aujourd’hui retraité. Au fil du temps, d’autres manufacturiers de bacs, dont l’entreprise québécoise IPL, se sont taillé une place dans le marché.

Au début des années 1990, le bac a été étendu à la collecte de matières recyclables, puis à celle du compost. Son utilisation a non seulement contribué à améliorer l’efficacité de la collecte, mais a aussi permis d’en réduire les coûts et d’améliorer les conditions de travail de l’industrie, soulignent tant M. Gingras que la mairesse de Drummondville.

De l’avis de M. Gingras, l’adoption du bac roulant représente un jalon majeur dans l’histoire de la gestion des matières résiduelles.

Cet apôtre de la première heure a d’ailleurs souligné, en septembre dernier, le 40e anniversaire du bac avec quelques acteurs du secteur au Québec. La Ville de Drummondville a aussi marqué l’événement auprès de ses employés et de la population. n

À lui seul, Daniel Gingras estime avoir contribué à vendre plus d’un million

de bacs au fil des décennies.

Mathieu Laneuville Ing., M. Sc. A. Président-directeur général

Réseau Environnement

mlaneuville@reseau-environnement.com

Au cours de l’été 2025, le ministère de l’Environnement, de la Lutte aux changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) publiait un communiqué annonçant ses intentions quant à la valorisation des sols contenant de l’amiante. Fort de l’expertise de son secteur Sols et eaux souterraines, Réseau Environnement s’est lancé dans la conception d’un cadre amélioré pour la valorisation de ces sols, pour lesquels une approche claire et définitive n’existe toujours pas au Québec. Cette chronique est l’occasion de présenter le fruit de nos 10 recommandations phares, mais surtout d’apporter un nouvel éclairage sur cet enjeu et sur les raisons de le ramener au cœur des discussions en environnement.

DES MINÉRAUX RÉPANDUS, UN ENCADREMENT

À DÉFINIR

Le terme « amiante » englobe six minéraux naturels fibreux divisés en deux groupes : les serpentines et les amphiboles. Longtemps utilisé pour ses propriétés calorifuges et isolantes, l’amiante a été interdit pour des raisons de santé publique en 2018 (Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail, 2024).

À la demande du ministreBenoit Charette, en 2020, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) réalise un état des lieux portant sur la gestion de l’amiante et des résidus miniers amiantés. Le constat du rapport est clair : l’amiante est largement répandu dans nos infrastructures et nos milieux et insuffisamment encadré pour assurer une gestion concertée des résidus autant dans nos sols et nos routes que dans nos bâtiments, entre autres (BAPE, 2020).

Quant à savoir de quelle façon organiser le tout, comment bâtir un cadre réglementaire adapté, la réponse demeurait floue. Contrairement à la majorité des États qui se sont penchés sur la question, le Québec présente une particularité qui oriente l’approche à privilégier : son important passé d’exploitation minière de l’amiante, qui a laissé des régions comme Thetford Mines ou Valdes-Sources avec une forte dissémination dans les sols. L’enjeu ne se limite pas aux infrastructures, comme dans d’autres pays occidentaux, mais touche directement les terres, en raison de contaminations anthropiques liées à l’activité minière ou à une présence naturelle (Wolfe, 2025). C’est sur ce volet de la présence de l’amiante dans les espaces de vie que Réseau Environnement propose des conditions pour la valorisation de ces sols.

UN CADRE ACTUEL LIMITÉ

À l’heure actuelle, les sols amiantés sont gérés par le MELCCFP à travers la réglementation sur les sols contaminés, avec très peu d’options quant à leur valorisation et à leur gestion. Deux scénarios sont possibles :

1.Les sols contenant moins de 0,1 % d’amiante, selon une analyse réalisée conformément aux dispositions de l’article 69.5 du Règlementsurlasanté et la sécurité du travail (S-2.1, r. 13), peuvent servir de recouvrement dans un lieu d’enfouissement autorisé en vertu du Règlementsurl’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (Q-2, r. 19).

2.Les sols contenant de l’amiante, détecté par cette analyse ou par une autre méthode plus précise, peu importe la concentration, peuvent être acheminés vers une aire d’accumulation de résidus miniers amiantés et utilisés à des fins de restauration minière, conformément aux conditions et restrictions d’une autorisation ministérielle délivrée en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE ; Q-2) (Réseau Environnement, 2025).

La question se pose alors : pourquoi revoir les dispositions en matière de gestion des sols amiantés ? Actuellement, ces sols doivent être acheminés vers des sites de valorisation, soit des aires d’accumulation de résidus miniers amiantés. Or, ces sites sont souvent éloignés des lieux où les sols amiantés se trouvaient à l’origine, ce qui entraîne des risques environnementaux et sanitaires associés à l’excavation et au transport, en plus de poser des enjeux de capacité liés aux solutions d’enfouissement. Dans une perspective de circularité, il apparaît prioritaire de revoir la réhabilitation de ces terrains et, surtout, de favoriser une gestion de proximité, à travers des sites locaux autorisés et des pratiques de gestion in situ (BAPE, 2020 ; MELCCFP, 2025 ; Observatoire national de l’amiante, 2025 ; Réseau Environnement, 2025 ; Wolfe, 2025).

VERS UNE STRATÉGIE EN DEUX ÉTAPES

Un changement d’approche ne peut toutefois se faire rapidement, puisqu’il doit tenir compte des préoccupations de santé publique associées à la gestion de ces minéraux. Dans son mémoire, Réseau Environnement propose donc une stratégie en deux étapes :

1.Valoriser les sols amiantés selon le cadre réglementaire en vigueur et les recommandations du MELCCFP, tout en améliorant les modes de gestion sur les chantiers.

2.Réaliser des études sur la dispersion de l’amiante dans l’environnement en fonction des pourcentages, en collaboration avec le MELCCFP et la CNESST, afin d’élaborer des critères d’analyse adaptés et ainsi en faire le traitement ou trouver d’autres modes de gestion.

En mettant de l’avant les principes de précaution et de coordination réglementaire, Réseau Environnement propose une approche de gestion sur site des sols amiantés. Il recommande de revoir les conditions de dépôt et de valorisation pour limiter les déplacements et accélérer la réhabilitation, en gardant en tête que l’amiante, contaminant non mobile, se diffuse peu. Notre organisation insiste aussi sur la nécessité d’un cadre réglementaire clair et précis, accompagné de lignes directrices solides, tant pour les restrictions liées à la valorisation que pour la caractérisation des sols (MELCCFP, 2023 ; Réseau Environnement, 2025).

Bref, Réseau Environnement vous invite à revisiter cet enjeu propre à l’écosystème québécois, encore trop méconnu, à travers son mémoire. Par ses travaux, notre organisation souhaite amorcer une réflexion technique, mais également lancer un appel à la collaboration entre les parties prenantes – MELCCFP, Santé publique, CNESST, milieu de la recherche, etc. – pour développer ensemble des solutions afin de gérer de manière efficiente, efficace et sécuritaire un contaminant présent dans nos infrastructures et nos paysages québécois, pour favoriser le bien-être de nos communautés et de nos écosystèmes. n

Bibliographie

Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). (2020). L’état des lieux et la gestion de l’amiante et des résidus miniers amiantés (Rapport d’enquête et d’audience publique no 351). https://voute.bape.gouv.qc.ca/dl?id=00000156531

Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (2024). Amiante – Qu’est-ce que c’est?, Gouvernement du Canada. https://www.cchst.ca/oshanswers/chemicals/asbestos/whatis.html

Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (2023). Plan d’action 2023-2029 de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés. https://www.environnement.gouv.qc.ca/ sol/terrains/politique/plan-action-2023-2029-politique-protection-sols-rehab-terrain.pdf Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (2025). Lignes directrices pour la valorisation des sols contaminés : Version 2. https://www.environnement.gouv.qc.ca/sol/terrains/lignes-directrices-valorisation-solscontamines.pdf

Observatoire national de l’amiante (2025). Bulletin de veille scientifique : 2e édition https://observatoireamiante.ca/wp-content/uploads/2025/07/Bulletin_veille_ONA_ juin2025_VF.pdf

Réseau Environnement (2025). Orientation pour la valorisation des sols contenant de l’amiante https://www.reseau-environnement.com/web/content/44168?

unique=f4c6262937b65161a928ca72c3c870c8fbff5f0a&&access_token=dccbabd5-7 8ae-44f8-935e-222f7fe1058b

Wolfe, M. (2025). Gestion des sols et des remblais contenant de l’amiante . Observatoire national de l’amiante. https://observatoireamiante.ca/wpcontent/uploads/2025/04/Avis_Sols_Contamines_Observatoire_national_amiante.pdf

Me Olivier Dulude

Directeur adjoint des affaires publiques et législatives au Conseil patronal de l'environnement du Québec (CPEQ) odulude@cpeq.org

Le 29 septembre 2025 était est la date limite pour effectuer la première déclaration au Registre fédéral sur les plastiques. Profitons de cette occasion pour revenir sur l’historique, les grandes lignes et les enjeux en lien avec ce dernier.

Dès 2020, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) tenait une consultation portant sur son approche de « gestion intégrée des produits de plastique », laquelle comprenait trois volets :

= L’interdiction de certains plastiques à usage unique, adoptée en 2022 ;

= Des exigences en matière de contenu recyclé, qui n’ont toujours pas été adoptées ; = La responsabilité élargie des producteurs (REP).

Le troisième volet a finalement pris la forme du Registre. Des consultations ont eu lieu à ce sujet en 2022, puis en 2023, la dernière s’étant tenue cette même année. Cette ultime rencontre portait sur une ébauche de ce qui est devenu, le 20 avril 2024, un avis officiel dans la Gazette du Canada (Avis) mettant en place le Registre.

LE REGISTRE : UN TOUR D’HORIZON

En somme, le Registre recueille et publie des données sur la chaîne de valeur des plastiques afin d’alimenter la prise de décision en matière de lutte contre la pollution plastique.

Ces données concernent principalement les quantités de résine de plastique ainsi que les catégories de produits des plastiques importés, fabriqués et mis en marché, les sources des résines (ex. fossile, biologique ou recyclée) ainsi que la gestion en fin de vie des déchets de plastique (ex. réutilisation, recyclage, valorisation énergétique ou élimination).

L’obligation de déclaration incombe généralement au producteur, au fabricant ou à l’importateur de résines ou de produits en plastique. L’Avis prévoit toutefois un seuil de 1 000 kg de produits, d’emballages ou de déchets de plastique, en deçà duquel une personne n’est pas tenue de faire une déclaration au Registre. Selon ECCC, ce seuil s’appliquerait à l’ensemble des installations d’une entreprise au Canada.

Notons qu’il est possible de désigner un tiers, y compris une « organisation de responsabilité des producteurs », pour remplir la déclaration. Cette possibilité risque toutefois d’être peu utilisée au Québec, puisque les données requises par le Registre diffèrent de celles qui sont colligées par les organismes de REP, conformément à la réglementation québécoise.

Les exigences de déclaration suivent une séquence en trois phases. La première déclaration devait être produite le 29 septembre 2025 et concernait les données de 2024. Plus précisément, elle portait sur les quantités d’emballages, d’équipements électroniques et électriques ainsi que de produits à usage unique ou jetables en plastique importés, fabriqués et mis en marché, et ce, pour le domaine résidentiel. Notons qu’en 2021, la « quantité de matières plastiques destinées à la consommation canadienne » était de 664 kt pour les équipements électroniques et électriques, et de 2 167 kt pour les emballages.

La seconde déclaration doit être déposée en 2026, pour les données de 2025. Elle couvre les matières de la phase 1, mais y ajoute les résines de même que des produits de plastique dans les catégories de l’agriculture

et de l’horticulture, des pneus, des transports, de la construction, de la pêche et de l’aquaculture ainsi que des vêtements et des textiles. La phase 2 demande aussi la déclaration des matières importées, fabriquées et mises sur le marché dans les domaines des industries, commerces et institutions (ICI) ainsi que de la construction, rénovation et démolition (CRD).Sont également couvertes les quantités de matières résiduelles de plastique générées par les ICI (sauf pour la résine) ainsi que la collecte et la gestion en fin de vie des emballages, des produits à usage unique ou jetables et des plastiques agricoles ou horticoles.

La phase 3, pour sa part, maintient les exigences des deux phases précédentes, mais exige au surplus que soient déclarées les quantités de plastique collectées et gérées en fin de vie concernant les équipements électroniques et électriques ainsi que les pneus.

SOUTIEN À LA DÉCLARATION

ECCC a préparé plusieurs outils pour aider les entreprises à effectuer leur déclaration au Registre. Par exemple, une plateforme de services en ligne a été mise sur pied, incluant un guide de l’utilisateur. Un gabarit de rapport permettant de téléverser des données en masse sur la plateforme plutôt que de les saisir manuellement est également disponible.

ECCC a aussi publié un guide de déclaration pour la phase 1. Un guide pour la phase 2 sera diffusé à l’automne 2025. De plus, une lettre officielle à l’intention des fournisseurs étrangers est offerte sur demande afin d’aider les entreprises déclarantes à obtenir les informations dont elles ont besoin pour respecter leurs obligations. Enfin, des calculateurs de la quantité de plastique dans certains produits seront disponibles.

DES ENJEUX NON RÉSOLUS

Malgré les ajustements apportés aux orientations d’ECCC au fil des consultations concernant le Registre, certaines difficultés demeurent pour les entreprises déclarantes.

Nous avons déjà évoqué les disparités entre les renseignements devant être déclarés au Registre et ceux devant être déclarés en vertu des régimes de REP québécois. Par exemple, le Registre :

= exige que soient fournis des renseignements sur les plastiques dans certains matériaux de construction, un domaine qui n’est en grande partie pas couvert par la REP au Québec ;

= distingue le recyclage mécanique du recyclage chimique, contrairement aux régimes de REP québécois ;

= exige des données sur les plastiques contenus dans des produits qui sont, au Québec, visés dans leur ensemble par des programmes de REP.

La disponibilité des données, surtout dans le niveau de détail exigé par le Registre, pourrait également constituer un défi. À ce sujet, notons que le guide de déclaration pour la phase 1 indique que les entreprises « sont encouragées à déployer des efforts raisonnables pour obtenir des renseignements auprès des fournisseurs de leur chaîne d’approvisionnement ».

PROCHAINES ÉTAPES

Dès 2026, les entreprises devront préparer la déclaration pour l’année 2025. Il s’agira d’un défi d’autant plus important que la portée de cette seconde phase excède largement celle de la première.

En outre, rappelons que les exigences actuelles de déclaration au Registre arrivent à échéance en 2027. Ainsi, pour maintenir l’obligation de déclaration au-delà de cette date, ECCC devra tôt ou tard publier un nouvel avis. Ce dernier pourrait par ailleurs modifier la portée des exigences actuelles, notamment en prévoyant de nouvelles exigences de déclaration en vue d’une éventuelle phase 4. n

Restons à l’affût !

Les références de ce texte sont disponibles dans la version en ligne sur notre site Internet.

Daniel Normandin

Biol., M. Sc., MBA

Directeur du Centre d’études et de recherches intersectorielles en économie circulaire (CERIEC)

Directeur exécutif, Réseau de recherche en économie circulaire du Québec (RRECQ) daniel.normandin@etsmtl.ca

Article écrit en collaboration avec Émilie Chiasson, CERIEC

Alors que la scène géopolitique et économique mondiale est marquée par de fortes turbulences, les enjeux environnementaux et climatiques glissent à l’arrière-plan. Or, l’histoire récente montre que l’inaction ne fait qu’alourdir la facture et compliquer la tâche à long terme. Dans ce contexte, la construction circulaire s’impose comme une avenue capable de répondre à la fois aux défis économiques, sociaux et environnementaux.

QUAND L’ÉCONOMIE PREND LE PAS SUR L’ENVIRONNEMENT

Malgré ces constats, la tendance actuelle s’oriente vers un allègement des mesures de protection environnementale, sous le prétexte de favoriser la croissance économique et de répondre aux besoins immédiats de la population. Cet intérêt économique national se traduit notamment par la mise en œuvre de grands projets d’infrastructures et de développement, dont la réalisation est facilitée par la Loi sur l’unité de l’économie canadienne, issue du projet de loi C-5.

Parmi ces projets, les initiatives en matière de logement occupent une place prépondérante. Le gouvernement fédéral mise sur la Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan décennal de plus de 115 milliards de dollars lancé en 2017, et a récemment créé Maisons Canada pour accélérer la construction de logements abordables. L’objectif : augmenter rapidement l’offre de logements, en améliorer l’accessibilité pour la population et atténuer les effets de la crise du logement qui touche le pays.

UNE RÉPONSE NÉCESSAIRE, MAIS COÛTEUSE

POUR L’ENVIRONNEMENT

L’enjeu du logement est effectivement crucial. La pénurie actuelle provoque une flambée des prix, accroît la précarité et exerce une pression importante sur les ménages les plus vulnérables. Augmenter et accélérer les mises en chantier est donc une réponse légitime, puisqu’elle permet de réduire la rareté de logements disponibles, de créer des emplois et de stimuler l’économie canadienne.

Mais cette course à la construction n’est pas sans conséquences. Chaque nouvelle habitation exige d’importantes quantités de matériaux produits à partir de ressources vierges, dont l’extraction entraîne des impacts environnementaux considérables : perte d’habitats naturels, émissions de GES, pollution des sols et de l’eau.

À cela s’ajoute la gestion des résidus issus de la construction, de la rénovation et de la démolition (CRD). Selon le bilan 2023 de RECYC-QUÉBEC, ce sont plus de 3,3 millions de tonnes de résidus qui sont générées chaque année, dont seulement 25 % sont recyclés ou revalorisés. Une large proportion est encore envoyée à l’enfouissement.

DES PRIORITÉS À CONCILIER

Face à ce dilemme, il devient impératif de concilier l’accélération nécessaire de la construction avec la réduction de son empreinte écologique. Des pistes de solution existent et sont bien documentées, notamment dans l’ouvrage collectif Circularité en construction au Québec, dirigé par Alice Rabisse, coresponsable du Lab Construction. Créé en 2021 par le Centre d’études et de recherches intersectorielles en économie circulaire (CERIEC) de l’École de technologie supérieure (ÉTS), ce laboratoire vivant a pour mission de stimuler l’innovation en matière de circularité dans le secteur de la construction.

L’ouvrage présente les résultats de 19 projets d’expérimentation et brosse un portrait lucide : malgré la faisabilité et la viabilité d’une approche circulaire à différentes étapes du cycle de vie d’un bâtiment, les pratiques demeurent largement linéaires, les impacts environnementaux sont importants et de nombreux obstacles structurels freinent la transition. Au-delà du constat, l’ouvrage propose une feuille de route claire pour transformer les pratiques.

La première recommandation consiste à revoir les processus d’approvisionnement. Les appels d’offres, tant publics que privés, devraient intégrer des critères de circularité et exiger que les projets considèrent le réemploi, la durabilité et la démontabilité des matériaux.

Former et outiller les donneurs d’ouvrage devient alors essentiel pour qu’ils puissent jouer un rôle moteur et intégrer ces exigences dès la phase de conception.

La seconde priorité consiste à privilégier la rénovation et l’adaptation des bâtiments plutôt que leur démolition. Prolonger la durée de vie utile du parc immobilier existant est l’un des moyens les plus efficaces pour réduire l’empreinte carbone et matérielle du secteur. Cela passe par des incitatifs financiers favorisant les projets qui misent sur la construction modulaire, l’adaptabilité et la valorisation du patrimoine bâti, tout en évitant le gaspillage de ressources encore fonctionnelles.

TIRER PROFIT DU NUMÉRIQUE

Pour soutenir cette transformation, le secteur doit aussi s’appuyer sur des outils numériques performants.

La mise en place de bases de données sur les matériaux disponibles, de systèmes de traçabilité et d’analyses de cycle de vie systématisées permettrait non seulement de mieux planifier les projets, mais aussi de quantifier les bénéfices environnementaux et de fixer des cibles ambitieuses de réduction des émissions liées aux matériaux.

UNE MOBILISATION INDISPENSABLE

Le succès de cette transition repose aussi sur une collaboration étroite entre tous les acteurs concernés : gouvernements, municipalités, architectes, ingénieurs, entrepreneurs, fabricants et organismes de régulation. Ensemble, ils doivent développer des filières de réemploi robustes, réduire le recours à l’enfouissement et harmoniser les réglementations afin de lever les freins à l’innovation.

Dans ce contexte, il est urgent que le gouvernement du Québec, en collaboration avec le gouvernement fédéral et l’ensemble de l’industrie, mette en place un plan provincial de construction circulaire. Ce plan devrait être assorti d’objectifs clairs, de mécanismes de financement et d’un suivi transparent des progrès réalisés. Loin de ralentir la relance économique, une telle démarche offrirait l’occasion de moderniser le secteur, de réduire les coûts à long terme et de bâtir un Québec plus résilient.

BÂTIR POUR AUJOURD’HUI ET POUR DEMAIN

Agir maintenant, c’est éviter de transférer la facture environnementale aux générations futures. En adoptant une approche circulaire, nous pouvons répondre à la fois à l’urgence d’offrir du logement pour tous les ménages et à la nécessité de réduire notre empreinte écologique. C’est ainsi que nous pourrons bâtir un Québec à la fois prospère, sobre en ressources et innovant, un Québec qui saura conjuguer développement économique et protection de l’environnement dans une vision durable et cohérente. n

Pour en apprendre plus : Rabisse, Alice (dir.) (2021). Circularité en construction au Québec. Montréal : ETS. https://constructioncirculaire.com/ressource/circularite-en-construction-au-quebec-publication-collectivedu-lab-construction/ RECYC-QUÉBEC(2025). Bilan 2023 de la gestion des matières résiduelles au Québec. Gouvernement du Québec. https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/actualite/recyc-quebec-diffuse-les-resultats-du-bilan-2023de-la-gestion-des-matieres-residuelles-au-quebec-bilan-gmr/

Ce texte vous fait réagir ? Faites-nous part de vos commentaires en écrivant à

Claude Maheux-Picard Ingénieure, M. Sc. A.

Directrice générale

Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI)

info@cttei.com

e n’est plus un secret : les résidus de construction, rénovation et démolition – les fameux CRD – sont au cœur des préoccupations de l’industrie, des associations sectorielles et du gouvernement provincial. Ils représentent près de 30 % de tout ce qui est envoyé à l’enfouissement 1 . Ils contribuent ainsi à réduire la durée de vie de ces sites et à générer des gaz à effet de serre. Or, plusieurs CRD gardent une valeur économique intéressante et mériteraient d’être réutilisés.

Rien n’oblige les entrepreneurs à passer par un centre de tri. Mais ceux qui adoptent de meilleures pratiques y trouvent leur compte. Pour maîtriser leurs coûts, ils développent un réseau de preneurs, tissent des liens d’affaires étroits avec des centres de tri et sont appuyés par des associations sectorielles et industrielles qui font la promotion de solutions durables.

Ces dernières années, différentes initiatives ont émergé pour encourager une gestion plus durable des CRD. L’Association de l’enveloppe et des revêtements muraux du Québec, par exemple, a créé une formation en ligne à ce sujet pour ses membres. Constituée de plusieurs modules, elle aborde notamment la construction durable et la gestion des matériaux en fin de vie.

Plus récemment, le Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI) a concocté une série de quatre capsules sur l’économie circulaire et la responsabilité environnementale destinées aux membres de l’Association de vitrerie et fenestration du Québec (AVFQ) qui cherchent à monter en compétences pour s’engager dans la transition vers une économie durable.

Ces capsules portent sur :

= les stratégies de l’économie circulaire ;

= la circularité des matériaux de l’industrie des vitres et de la fenestration ;

= la mise en œuvre de stratégies de circularité en milieu industriel ;

= leur application sur les chantiers.

Plusieurs membres de l’équipe du CTTÉI ont préparé les contenus de ces formations et les ont présentés, en s’assurant qu’ils soient concrets et adaptés aux réalités des fabricants, distributeurs et installateurs de portes et fenêtres. Tournées par une équipe professionnelle, ces capsules vidéo sont accessibles en tout temps sur la plateforme Web réservée aux membres de l’AVFQ.

C’est donc dire que, par leurs enjeux communs et par la force du nombre, les associations représentent un vecteur important de changement.

LE CAS DES TOITURES PLATES

Depuis 2024, le CTTÉI collabore avec l’Association des maîtres couvreurs du Québec (AMCQ) pour trouver des solutions de mise en valeur des matériaux issus du démantèlement des toitures plates. Selon une étude de RECYC-QUÉBEC2, ce gisement s’élève à quelque 92 000 tonnes

par an. Des données de l’AMCQ indiquent que 80 % des toitures sont démantelées, alors que leur vie pourrait être prolongée d’au moins 10 ans.

Faute de débouchés pour de nombreuses matières et de chaînes de valeur pour les gérer, c’est l’enfouissement qui demeure l’option privilégiée. Pour renverser la vapeur, l’AMCQ a créé un comité de transition écologique et l’a chargé de ce dossier devenu prioritaire.

RÉUNIR TOUT UNE CHAÎNE DE VALEUR

En mai dernier, le CTTÉI a réuni plusieurs acteurs œuvrant dans le recyclage et la valorisation de matériaux : associations sectorielles, MELCCFP, lieux d’enfouissement technique, centres de tri, centres de recherche, cimenteries, fabricants de produits de toiture et couvreurs. Ensemble, ils ont discuté des enjeux et identifié les freins technologiques, logistiques, économiques et réglementaires qui nuisent à une meilleure gestion de ces résidus. La rencontre leur a permis de tracer les contours de projets et d’explorer les modalités de création d’une filière rentable. Car, il faut bien l’admettre, si la rentabilité n’est pas au rendezvous, point de filière il y aura.

Un projet pilote, financé par Montérégie Économique dans le cadre de sa feuille de route, permettra cet automne d’obtenir des données probantes sur le coût réel du démantèlement et sur les effets du tri – ou de son absence – des débris sur chantier.

Deux couvreurs recevront l’équipe du CTTÉI sur leurs chantiers afin que différentes méthodes de travail soient explorées et documentées. Un autre objectif sera de confirmer l’existence de marchés pour les principaux matériaux récupérés (membranes bitumineuses, isolants et panneaux de support en bois).

Ainsi, en quelques mois à peine, une nouvelle filière de recyclage pourrait donc voir le jour. C’est là le grand avantage de travailler dès le départ avec tous les acteurs d’une chaîne de valeur, une approche chère à l’équipe du CTTÉI. n

1 RECYC-QUÉBEC (2025), Étude de caractérisation des matières résiduelles acheminées à l'élimination 2023, Gouvernement du Québec. https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/caracterisationelimination-2023.pdf

2 RECYC-QUÉBEC (2020), Étude sur la mise en marché et la gestion de fin de vie des revêtements de toitures, Gouvernement du Québec. https://www.recycquebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/etude-mise-en-marche-et-gestion-toitures.pdf

AUGMENTEZ

VOTRE COMPÉTITIVITÉ

DIVERSIFIEZ VOS APPROVISIONNEMENTS

OVISIONNEMENTSAPPRRO V TREVO OS UGMENTEZ

RENTABILISEZ

TRE IMP VO OSV

VOS RÉSIDUS

RÉDUISEZ

VOTRE IMPACT

ACTMPPA ABILISEZ

ENVIRONN RO

ABRENTA NEMENTAL TA

ENVIRONNEMENTAL

LMe Thibaud Daoust Avocat associé, LL. B. Daigneault, avocats inc. thibaud.daoust@daigneaultinc.com

e 12 mai 2021, le gouvernement fédéral publiait le Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) 1 (le « Décret »). Celui-ci visait à ajouter les « articles manufacturés en plastique » (les « AMP ») à la liste des substances toxiques prévues par la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) 2 (« LCPE »).

À l’été 2021, dans un article publié dans ce magazine, nous concluions que l’ajout des AMP à la liste des substances toxiques de la LCPE semblait excéder le champ de compétence fédérale auquel il se rattachait, soit la compétence du droit criminel 3

Nous notions également qu’un recours judiciaire avait été intenté par la Coalition pour une utilisation responsable du plastique et d’autres acteurs du milieu pétrochimique (les « demanderesses ») afin de contester le Décret. Le principal argument invoqué reposait sur l’absence de compétence du gouvernement fédéral en ce qui a trait à la gestion des matières résiduelles. Quatre ans après la publication du Décret, nous faisons le point sur l’état d’avancement du processus judiciaire en cours.

En ce qui concerne le cadre de la LCPE relatif aux substances toxiques, la Cour suprême du Canada a confirmé, en 1997, que les interdictions visant à contrôler les substances toxiques pouvant être rejetées dans l’environnement constituaient un exercice légitime de la compétence fédérale en matière de droit criminel.

La Cour suprême a toutefois précisé que cette compétence n’était pas illimitée. Elle a conclu que la section sur les substances toxiques de la LCPE s’inscrivait dans le champ de compétence du droit criminel, notamment parce qu’elle instaurait « une interdiction limitée qui s’applique à un nombre limité de substances ». Pour éviter des interdictions « inutilement larges » et des empiètements sur les compétences provinciales, la Cour suprême a alors préconisé un « ciblage précis » des substances toxiques soumises à la LCPE4

LA DÉCISION DE LA COUR FÉDÉRALE5

Dans le cadre de leur pourvoi en contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale, les demanderesses ont fait valoir deux principaux arguments. Le premier était que le Décret était déraisonnable, puisque la désignation des AMP englobait un ensemble de biens beaucoup trop élevés aux fins de l’application de la LCPE, que les AMP ne sont pas des substances au sens de la LCPE et que l’évaluation scientifique ne démontrait pas leur toxicité

intrinsèque pour l’environnement ou la santé humaine. Le deuxième était que le Décret excédait la compétence fédérale en matière de droit criminel et était, par le fait même, inconstitutionnel.

De son côté, le gouvernement du Canada faisait valoir que le Décret s’inscrivait dans les pouvoirs conférés par la LCPE et dans son objectif général de protéger l’environnement par la prévention de la pollution.

Le 16 novembre 2023, la Cour fédérale concluait que le Décret avait effectivement une portée excessive et déraisonnable, qu’il excédait le champ de compétence fédérale en matière de droit criminel et qu’il n’existait aucune crainte raisonnable que tous les AMP pouvaient avoir un effet nocif. Sur cette base, la Cour fédérale a annulé le Décret dans son intégralité.

Dès décembre 2023, le gouvernement du Canada a porté en appel la décision de la Cour fédérale devant la Cour d’appel fédérale. Il demandait non seulement que la décision de première instance soit révisée, mais qu’elle soit suspendue durant le processus judiciaire.

La Cour d’appel devait alors pondérer les inconvénients pour chacune des parties afin de déterminer laquelle subissait les plus grands préjudices si la décision de la Cour fédérale était suspendue en attendant l’issue de l’appel. Le 25 janvier 2024, elle a tranché en faveur du gouvernement du Canada en mettant de l’avant l’intérêt public de maintenir les mesures visant le bannissement et l’encadrement des plastiques pendant l’instance, compte tenu de leurs effets potentiels sur l’environnement.

La Cour d’appel fédérale a suspendu temporairement l’annulation du Décret, le temps que le processus judiciaire se déroule devant elle, et a ordonné que l’affaire soit instruite de manière accélérée. Les audiences ont eu lieu les 25 et 26 juin 2024. Depuis… silence radio.

Au moment d’écrire ces lignes, plus d’un an après ces audiences, la décision de la Cour d’appel fédérale se fait toujours attendre. Avec égards, nous sommes d’avis que la décision rendue par la Cour fédérale sur l’inconstitutionnalité du Décret était tout à fait juste et que la Cour d’appel fédérale devrait la confirmer. L’importance de cette décision ne doit pas être minimisée : les initiatives fédérales liées aux AMP sont dans la balance et pourraient, selon l’issue du dossier, s’écrouler comme un château de cartes. Les gouvernements provinciaux et municipaux auraient alors à assumer seuls la responsabilité législative de la gestion des déchets de plastique. n

1 DORS/2021-86.

2 L.C. 1999, c. 33.

3 Daoust, T. (2021, été). Le plastique : une substance toxique ?, 3RVE, 17(2), p. 30-31.

4 R. c. Hydro-Québec, [1997] 3 RCS 213.

5 Coalition pour une utilisation responsable du plastique c. Canada (Environnement et Changements climatiques), 2023 CF 1511.

6 Canada (Attorney General) v. Responsible Plastic Use Coalition, 2024 FCA 18.

Dans le contexte des élections municipales, le Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec (CETEQ) a publié le Guide pour les candidats municipaux 2025. Cet outil pourra aussi être utile aux personnes élues désireuses de s’assurer que les citoyennes et citoyens obtiennent le meilleur rendement possible pour chaque dollar investi en produits et services.

« Les municipalités sont de très grands donneurs d’ordres et elles doivent faire preuve de rigueur dans la gestion des finances publiques », affirme Kevin Morin, directeur général du CETEQ.

L’organisation regroupe 200 membres de divers secteurs industriels dans le domaine de l’assainissement et de la préservation de l’environnement, qui génèrent plus de 55 000 emplois et un chiffre d’affaires annuel de trois milliards de dollars.

« Nous sommes bien au fait des réalités du terrain, ajoute-t-il. Avec ce guide, nous souhaitons attirer l’attention des personnes qui se présentent et qui seront élues sur quelques leviers d’action concrets qui pourront être bénéfiques pour tout l’écosystème, y compris pour les citoyennes et les citoyens. »

AUGMENTER LE NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES

AUX APPELS D’OFFRES PUBLICS

La première recommandation du Guide est d’augmenter le nombre de soumissionnaires aux appels d’offres publics.

Selon l’Autorité des marchés publics, entre 2018 et 2023, les organismes municipaux du Québec ont conclu 99 022 contrats publics d’une valeur de 25 000 $ et plus, pour un total de 60,5 milliards de dollars.

« Étant d’aussi grands donneurs d’ordres, les municipalités sont capables d’influencer directement la structure et la dynamique des marchés publics, estime M. Morin. Il est nécessaire d’avoir une saine concurrence si on veut maintenir la qualité des services à un prix concurrentiel. Or, le taux de participation demeure souvent faible. »

Pour stimuler la participation des entreprises, M. Morin plaide pour des appels d’offres plus attrayants. « Une solution consiste à offrir des contrats de plus longue durée afin de donner de la prévisibilité aux entreprises et leur permettre d’amortir leurs investissements, illustre-t-il. Les devis doivent aussi être

suffisamment détaillés pour que les soumissions soient faites en toute connaissance de cause. Enfin, l’idéal est de fixer des objectifs tout en laissant une certaine latitude quant aux moyens pour les atteindre, par exemple le type de matériaux utilisé. »

REHAUSSER LA QUALITÉ DES SOUMISSIONNAIRES

AUX APPELS D’OFFRES PUBLICS

La deuxième recommandation du Guide est d’augmenter la qualité des soumissionnaires. « On veut que les citoyennes et les citoyens obtiennent les meilleurs services, soutient M. Morin. Or, lorsque les municipalités choisissent le plus bas soumissionnaire, elles ne tiennent pas compte des entreprises capables d’offrir un produit ou un service de qualité supérieure. Cette approche ne convient pas au secteur de l’environnement, où l’innovation est indispensable. »

Parmi les solutions proposées figure l’utilisation d’une grille de pondération qui accorde des points aux soumissions répondant à certains critères qualitatifs. « Ensuite, on peut comparer, parmi les entreprises qui atteignent ce seuil de qualité, et déterminer laquelle propose le prix le plus compétitif, explique-t-il. Cette façon de faire encourage la qualité et l’innovation. »

La troisième recommandation du Guide vise à renforcer l’économie circulaire des résidus de construction, rénovation et démolition (CRD).

Selon le plus récent Bilan de la gestion des matières résiduelles de RECYCQUÉBEC, près de 47 % des résidus de CRD sont encore dirigés vers l’enfouissement. « Les municipalités peuvent vraiment aider à renverser la tendance », croit M. Morin.

D’abord, parce qu’elles sont de grands donneurs d’ordres, qu’il s’agisse de travaux à la caserne de pompiers ou de la construction d’une bibliothèque. « Elles doivent montrer l’exemple en incluant une clause de récupération des résidus de CRD aux devis des contrats de construction, rénovation et démolition des chantiers municipaux », indique-t-il.

Ensuite, comme autorité publique, elles peuvent exiger, à travers leur réglementation, le tri des résidus de CRD dans les demandes de permis. « La Communauté métropolitaine de Montréal a déjà démontré que c’était faisable d’un point de vue juridique, indique M. Morin. La performance des centres de tri au Québec s’est grandement améliorée ces dernières années, et ils peuvent traiter un volume grandement supérieur à ce qu’ils reçoivent. Les municipalités sont donc bien placées pour inciter les entreprises à y acheminer leurs matériaux, ce qui augmentera le taux de recyclage et réduira les dépôts sauvages. »

Vous pouvez consulter le Guide pour les candidats municipaux 2025 du CETEQ dans la section Nos publications de son site web, au www.ceteq.quebec/blog n

« Avec ce guide, nous souhaitons attirer l’attention des personnes qui se présentent et qui seront élues sur quelques leviers d’action concrets qui pourront être bénéfiques pour tout l’écosystème.

Louis-Charles Lefebvre

Gérant régional des ventes / Regional Sales Manager lcl@groupelabrie.com

T: 418 831-8250 | C: 418 559-5899

175-B Rte Marie-Victorin

Levis, Qc, Canada, G7A 2T3 groupelabrie.com

8250 55 - 1 : 418 83 T entes / v égional des r Gérant febvLe -Victorin -V -B Marie 175 5899 9egional Sales Manager R ebvre Pour la réalisation de toutes vos vidéos

CONTACTEZ-NOUS 450 508-1515 Info@maya.cc

Jean Delisle

Directeur divisions collecte selective et déneigement

23, avenue Milton

Lachine, Québec H8R 1K6

Téléphone : 514 481-0451 # 230

Télécopieur : 514 481-2899

Cellulaire : 514 913-0126

jdelisle@nrj.ca

www.nrj.ca

Entrepreneur général

Licence RBQ : 2865-3681-12 Certifié ISO 9001

Claude MAHEUX-PICARD

Directrice générale Ing., M. Sc. A.

claude.maheuxpicard@cttei.com 450 551-8090 poste 3518