Pour posséder et diriger un centre de tri de CRD, il faut d’abord être quasi milliardaire !

Le réseau Synergie Québec : au cœur de la transition vers une économie circulaire

Collecte sélective et consigne élargies : trois ans plus tard

REPORTAGE EXCLUSIF 23

dévelo de matière en ou s n e it l erço L p IP r

timule r s ou f p positi

e t d e e ecyclag u r d

rganiques s o atière s m s d tissement nves s i e r l e com durable eloppement églementation s r uvelle

ecteurs s s e s l an un me tes rogressis s p n

IPL perçoit les nouvelles réglementations progressistes en matière de développement durable comme un catalyseur positif pour stimuler les investissements dans les secteurs du recyclage et des matières organiques.

’écono e l avoris L f IP

durable solution une t l ptimisan n o t e tou

chemi le facilite IPL ble,

matières

organiqu

’émisd Moins u s s a roduit s p o e n n d o

t d fe f z à e a e g d

L’innovatio L’ conteneur de s t utre s a e e l qu

yclabili rec pour mondial marque d s engagement les Rencontre rs ypes erre e s sions

ngag e e otr e v e d vic er

aleur a v e l t d éran

IPL favorise l’économie circulaire en générant de la valeur tout en optimisant l’utilisation des ressources. Proposant une solution durable, IPL facilite le cheminement des matières organiques vers la transformation.

formationtrans la vers es

essou s r e n d ’utilisatio éné n g e e irculair e c omi on des nement roposant . P rces

coresponsable t é emen

tance résis sa de raison en produit de gaspillage de moins Génère ilité ale de u g e Im

économies tantes mpor

t ranspor e t s d oût n c e

ropriétés s p e t s e e uniqu l’empilement à grâce

so et Po N e yclables ec % r 0 0 t 1 on (PE) Polyéthylène PP) e ( olypropylèn e s d ésine s r o de p i n s E légèreté niqu uo s

lus r p avoi

om l.c a b lglo

8

« En 14 mois, on a préparé le terrain, construit la bâtisse et installé les équipements.

Ça a été un travail d’équipe exceptionnel. »

— Richard Mimeau, vice-président, Affaires publiques et Développement durable chez Matrec Le

16

18

19

CETEQ POUR POSSÉDER ET DIRIGER UN CENTRE DE TRI DE CRD, IL FAUT D’ABORD ÊTRE QUASI MILLIARDAIRE !

CTTÉI LE RÉSEAU SYNERGIE QUÉBEC : AU CŒUR DE LA TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE COMMENT PARTICIPER À LA TRANSITION CIRCULAIRE DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISEHORIZON 2050 ?

Éditeur et rédacteur en chef

André Dumouchel adumouchel@maya.cc

Coordonnatrice à la direction de l’édition Eve Matte coordination@maya.cc

Direction artistique MAYA

Designer graphique

Sylvain Malbeuf (SymaPub)

Journaliste Marie-France Létourneau

Chroniqueurs

Me Thibaud Daoust

Claude Maheux-Picard

Kevin Morin

Élise Rucquoi

Photos de la page couverture, du sommaire et du reportage

Danylo Bobyk

Réviseures linguistiques

Daphné Bédard

Emmie Garneau

Espace publicitaire

André Dumouchel

Téléphone : 450 508-1515 adumouchel@maya.cc

Abonnement et administration

MAYA communication et marketing 457, montée Lesage

Rosemère (Québec) J7A 4S2

Téléphone : 450 508-1515 info@magazine3rve.cc www.magazine3rve.cc

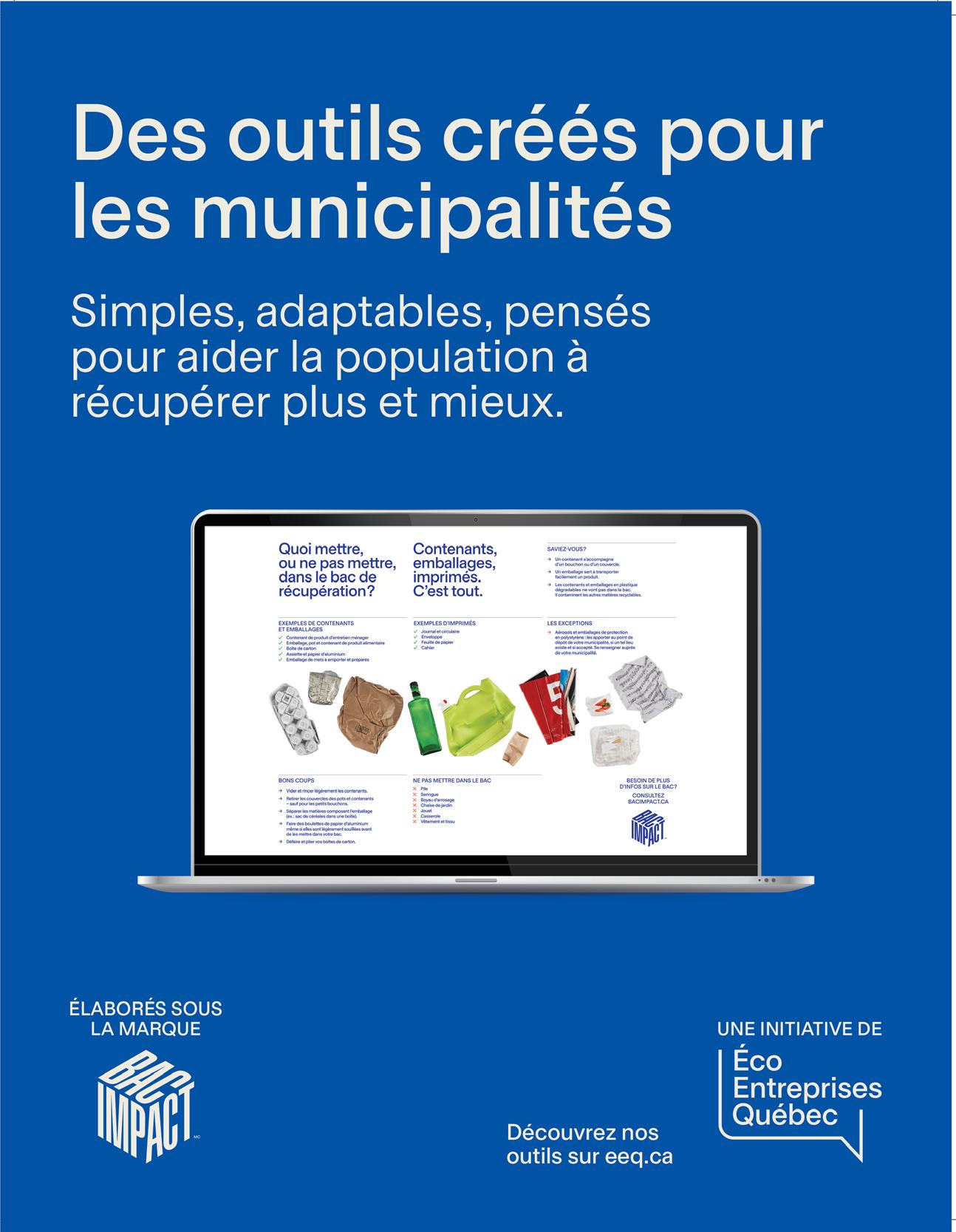

Impression Héon et Nadeau

Ça y est, la modernisation de la collecte sélective est en marche depuis le 1er janvier. Nommé par le gouvernement du Québec comme organisme de gestion désigné (OGD) pour représenter l’ensemble des producteurs dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs (REP), Éco Entreprises Québec (ÉEQ) se préparait depuis plusieurs années à assurer cette transition et à en prendre pleinement les rênes.

Il faut d’abord souligner qu’ÉEQ, désormais responsable de la collecte sélective et de son financement, a brillé dès janvier avec la mise en activité et l’inauguration d’un nouveau centre de tri à Montréal-Est. Construit selon ses spécifications techniques et exploité par Matrec, une division de GFL Environnement, ce centre figure parmi les plus modernes au Québec, voire au Canada. À lui seul, il pourra traiter, à terme, près de 25 % des matières recyclables du Québec. Impressionnant !

Ultramoderne, ce centre de tri est le seul au Québec à être équipé d’autant de trieurs optiques – 17 au total – et l’un des rares au Canada à utiliser des séparateurs à vis sans fin. Pour mener à bien ce projet d’envergure, l’expertise du manufacturier québécois Machinex, de Plessisville, a été mise à profit.

Construit en un temps record, ce nouveau centre de tri est le résultat du travail concerté d’une brochette de professionnels des plus compétents. Sara-Emmanuelle Dubois, directrice des opérations régionales à Matrec, en tête de file. Elle connaît les centres de tri comme le fond de sa poche, ayant roulé sa bosse dans l’industrie en se spécialisant dans l’analyse et l’amélioration de ces installations avant de se joindre à l’équipe de Matrec.

André Dumouchel adumouchel@maya.cc

rehaussée. Si ce centre de tri incarne la modernisation de la collecte sélective, la facture pour y arriver sera élevée. Néanmoins, cela devrait favoriser une meilleure valorisation des matières et, du coup, contribuer à l’atteinte de l’un des objectifs fixés par le gouvernement du Québec avec la modernisation.

Impossible de passer sous silence la grogne des dernières semaines parmi les producteurs de matières, dont plusieurs transformateurs alimentaires. Ceux-ci dénoncent l’augmentation des coûts qu’ils doivent désormais absorber.

En vertu de la responsabilité élargie des producteurs (REP), sur laquelle s’appuie la modernisation, les producteurs sont responsables de la fin de vie des produits qu’ils mettent sur le marché. Depuis plusieurs années, ÉEQ savait qu’il avait de bonnes chances de devenir l’OGD chargé de la collecte sélective et s’y préparait. Ses membres en étaient conscients. Une fois son mandat officialisé, le gouvernement lui a remis un cahier des charges clair, précisant qu’il devait se préparer et informer ses membres qu’ils assumeraient, à terme, l’entièreté des coûts liés à leurs produits.

Les producteurs ont fort probablement reçu plusieurs communications d’ÉEQ à ce sujet. Pourtant, certains n’ont pas pris la pleine mesure des changements annoncés. Dans bien des cas, ce n’est qu’en consultant pour la première fois des documents envoyés depuis des mois, voire des années, qu’ils ont réellement pris conscience de l’ampleur des coûts et des implications financières du système modernisé.

Un autre facteur non négligeable s’ajoute : le gouvernement a revu les règles sur la consigne de certaines matières deux semaines avant de céder le volant à ÉEQ, lui laissant bien peu de temps pour s’adapter. Résultat : la consigne sur les bouteilles de vin et les cartons multicouches est reportée au printemps 2027. Ce seul report entraîne une augmentation supplémentaire du coût de collecte et de traitement d’environ 50 millions de dollars, puisque ces matières continueront d’être déposées dans le bac bleu d’ici là.

À l’évidence, la mise en œuvre de la modernisation de la collecte sélective représente un joli défi. Il est à souhaiter qu’Éco Entreprises Québec trouve des solutions pour atténuer la hausse des coûts pour les producteurs, tout en communiquant efficacement, autant auprès de ceux-ci qu’auprès de la population. Il en va de la réussite de cette transition.

Le chemin vers cette modernisation ne sera pas de tout repos. La route sera longue, et nous en subirons les imperfections. Mais pour l’instant, savourons un instant de lumière : le soleil et ses rayons éblouissants qui éclairent le centre de tri de la rue Notre-Dame, à Montréal-Est. De l’optimisme, ça fait du bien ça fait du bien, et, comme diraient mes amis Bianca Bernard et Grégory Pratte, qui animent un balado sur l'environnement, Ça Va Mieux Qu'on Pense ! n

Adhérer

reseau-environnement.com/ programmes-dexcellence

En préparation depuis quelques années, la modernisation de la collecte sélective dans la Belle Province, pilotée par Éco Entreprises Québec (ÉEQ), est désormais une réalité. Son entrée en vigueur le 1er janvier 2025 s’est en outre accompagnée de la mise en activité d’un nouveau centre de tri à Montréal-Est, le nec plus ultra en la matière au Québec, voire au Canada.

« La modernisation [de la collecte] était incontournable, attendue et nécessaire », affirme la présidente-directrice générale de RECYCQUÉBEC, Emmanuelle Géhin.

« Je pense qu’on avait accusé plusieurs retards, sur plusieurs plans, ajoute-t-elle. Au cours des ans, on a pu constater les lacunes du système. La modernisation permet de les corriger pour être encore plus performants. »

Rappel : le nouveau système de collecte modernisée est le fruit de la mise en place de la responsabilité élargie des producteurs (REP). En vertu de celle-ci, les entreprises qui mettent en marché des produits emballés, des contenants et

« Je pense que le move d’améliorer notre matière ici pour la revendre ici va être très payant, avec les barrières tarifaires américaines qui s’en viennent. L’amélioration de la qualité des matières et la performance des installations sont deux choses importantes dans cette modernisation. »

Emmanuelle Géhin, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC

des imprimés doivent maintenant veiller à leur gestion en fin de vie.

Et pour permettre aux producteurs de relever cette mission, l’organisme privé à but non lucratif Éco Entreprises Québec a été mandaté par RECYCQUÉBEC en 2022 pour les représenter. ÉEQ est donc maintenant le maître d’œuvre (et le grand donneur d’ordres) de la collecte sélective. C’est lui qui finance, gère et encadre le système.

« L’entrée en vigueur de la responsabilité élargie des producteurs vient avec la grande priorité, pour Éco Entreprises Québec, d’équiper la province avec un réseau de centres de tri performants », affirme le président du conseil d’administration d’ÉEQ, Denis Brisebois.

« Cela permet de réduire les coûts de tri et assure une meilleure qualité des matières, ajoute-t-il. Ce qui contribue concrètement à la circularité locale

des contenants, des emballages et des imprimés et à la création de richesses pour le Québec. »

Avec la nouvelle REP, le rôle des centres de tri a par ailleurs été simplifié. Leur principale mission ? Gérer les activités de tri. Ce faisant, ils ne sont plus propriétaires des matières à recycler et n’ont plus la responsabilité de les vendre. Cela incombe désormais à Éco Entreprises Québec.

En regroupant les matières, ÉEQ a ainsi un meilleur levier de négociation avec les recycleurs.

Dans le cadre de la modernisation du système de collecte sélective, les matières acceptées dans les bacs de récupération sont en outre uniformisées aux quatre coins de la province. En plus des contenants non consignés, des emballages et des imprimés, on peut maintenant y mettre les sacs de croustilles et les pots de yogourt individuels, qui n’étaient pas acceptés auparavant.

« Quand on lance un nouveau centre comme celui-ci, ça prend habituellement de trois à quatre mois avant d’avoir des ballots à notre goût. Là, pour une startup, ça dépasse déjà nos attentes.»

« Le message va être plus facile à comprendre par les citoyens », estime Emmanuelle Géhin.

Cette standardisation des matières a néanmoins entraîné un remue-ménage dans les centres de tri. Des ententes ont été conclues au cours des derniers mois par ÉEQ avec les gestionnaires et les propriétaires de ces centres pour ajouter de nouvelles clauses qui assurent l’uniformité de la collecte et du tri des matières recyclables. Le but : améliorer la qualité des activités et des ballots de matières produits.

Pour y arriver, des investissements de quelque 100 millions $ sont d’ailleurs prévus au cours des 5 prochaines années, car les installations de certains centres de tri sont vieillissantes.

Le Québec a « une côte à remonter » pour améliorer la qualité de la matière produite, estime la grande patronne de RECYC-QUÉBEC.

« Je pense que le move d’améliorer notre matière ici pour la revendre ici va être très payant, avec les

Construction Bertrand Dionne tient à adresser ses plus sincères félicitations à toute l’équipe de Matrec/GFL pour sa grande ré

La croissance de votre entreprise est un véritable témoignage du dynamisme et de l’expertise dont vous faites preuve continuell

Votre engagement fait une réelle différence et inspire ceux qui vous entourent.

Nous tenons également à vous remercier pour votre précieuse contribution à la sauvegarde de notre environnement.

barrières tarifaires américaines qui s’en viennent, dit Emmanuelle Géhin. L’amélioration de la qualité des matières et la performance des installations sont deux choses importantes dans cette modernisation. »

Nouveaux standards

À cet effet, le centre de tri de collecte sélective de nouvelle génération mis en activité à MontréalEst par Matrec-GFL au tournant de 2025, et inauguré en février dernier, est devenu la nouvelle référence en la matière.

« C’est le plus moderne au Québec, et possiblement au Canada avec celui de Toronto, affirme Richard Mimeau, vice-président Affaires publiques et Développement durable chez Matrec, une division de l’entreprise canadienne GFL Environmental. On est vraiment ailleurs ! »

« C’est comme pour les autos, illustre pour sa part le vice-président stratégie pour l’Est du Canada chez Matrec, Yazan Kano. Le dernier modèle qui sort est toujours plus performant et avancé technologiquement. On a utilisé, pour ce centre, les meilleures technologies, à la lumière de notre expertise en gestion. GFL est le plus gros recycleur au Canada. »

Fait à noter : les nouvelles installations, situées sur la rue Sherbrooke-Est, ont été aménagées sur un

vaste terrain qui accueille également un centre de tri pour les résidus de construction, de rénovation et de démolition. Celui-ci, en activité depuis l’an dernier, est aussi la propriété de Matrec.

Selon M. Kano, pour quiconque s’intéresse à cet univers, ce complexe environnemental est une véritable « plaque tournante de l’économie circulaire » et a des allures de « Disneyland ». Le travail de récupération et de recyclage ne peut pas y être plus concret, se félicite-t-il.

« L’inauguration du centre de tri de l’Est de l’île de Montréal marque une étape majeure dans la transformation du parc d’infrastructures de tri au Québec et contribue à élever les standards de tri des matières recyclables », déclare la présidente-directrice générale d’Éco Entreprises Québec, Maryse Vermette. À lui seul, le nouveau centre de tri de matières recyclables, appelé à gérer le contenu des bacs bleus de l’Est de l’île de Montréal, a une capacité de traitement annuelle pouvant aller, à terme, jusqu’à 200 000 tonnes, souligne la directrice des opérations régionales, Recyclage, chez Matrec-GFL, SaraEmmanuelle Dubois.

À titre comparatif, quelque 800 000 tonnes de contenants, d’emballages et d’imprimés devraient être traitées en 2025 à l’échelle de la province.

Pour la petite histoire, Matrec a obtenu au printemps 2023 le contrat pour la construction et l’exploitation du centre de tri de matières recyclables à Montréal-Est, au terme d’un appel de qualification réalisé par Éco Entreprises Québec.

La nouvelle installation a en fait pris le relais du complexe environnemental de Saint-Michel, devenu désuet. Celui-ci a cessé ses activités à l’automne 2024, au terme du contrat qui liait la Ville de Montréal, propriétaire du centre de tri, à l’exploitant Ricova.

La construction a été lancée à l’automne 2023, sur un terrain qui était déjà la propriété de Matrec, et le chantier a été mené rondement. Comme l’échéancier était relativement serré, « il n’y avait pas de place pour l’erreur », affirme Yazan Kano.

« En 14 mois, on a préparé le terrain, construit la bâtisse et installé les équipements, ajoute Richard Mimeau. Ça a été un travail d’équipe exceptionnel. »

À la blague, M. Mimeau s’amuse à dire qu’il s’agit « d’un défi digne de Numérobis », en faisant référence à l’architecte de la bande dessinée AstérixetCléopâtre , qui réussit à construire un palais pour César dans les

délais qui lui sont impartis. Cela lui vaut d’être couvert d’or plutôt que jeté aux crocodiles. Dans le cas présent, dit M. Mimeau, c’est le chargé de projets majeurs Jean-Philippe Besner qui a relevé le défi.

« Je tiens à souligner la qualité et la rigueur du travail accompli conjointement par les équipes d’Éco Entreprises Québec et de Matrec-GFL, qui ont livré, dans des délais très serrés, un projet structurant pour la région métropolitaine », affirme la PDG d’ÉEQ, Maryse Vermette

Selon Sara-Emmanuelle Dubois, Matrec-GFL a même disposé de quelques semaines en décembre pour préparer le lancement officiel des activités. « On s’était fixé comme objectif d’être prêts à recevoir et à traiter la matière d’ÉEQ à compter du 2 janvier 2025, dit-elle. Mais on a pu commencer à démarrer les activités et à former nos trieurs à partir du 9 décembre. Ça a été un tour de force ! »

Mme Dubois vante d’ailleurs au passage l’efficacité de Machinex pour la réalisation de ce contrat. Le manufacturier québécois a conçu et installé les équipements.

Détail : en parallèle avec la construction et le démarrage du nouveau centre de tri, Matrec a pris en charge, à la fermeture du complexe environnemental de Saint-Michel, le contenu des bacs bleus qui y était acheminé. À partir du 1er octobre 2024 et jusqu’à ce que le nouveau centre soit opérationnel, la matière était ainsi dirigée vers le site de Matrec dans Montréal-Est, puis transbordée et dirigée vers d’autres centres de tri québécois afin de ne pas interrompre le service.

Appelé

Selon Yazan Kano, le nouveau centre de Montréal-Est a été conçu pour accueillir de nouveaux équipements, tels des robots-trieurs, et pour s’adapter aux nouvelles technologies au fil du temps.

L’intelligence artificielle, dont sont déjà équipés certains trieurs optiques, est entre autres appelée à prendre de l’ampleur, souligne Sara-Emmanuelle Dubois.

« On est actuellement dans la première phase du centre, mais les phases 2 et 3 ont été réfléchies », relève-t-elle.

Matrec continuera à travailler de façon conjointe avec Éco Entreprises Québec pour le développement futur du centre de tri, ajoute Mme Dubois. « On sait que les marchés vont évoluer, fait-elle valoir. ÉEQ pourrait nous arriver avec des demandes additionnelles. Dans ce contexte-là, on va être prêts à y répondre. »

Comme les producteurs de matières sont maintenant responsables de leur gestion en fin de vie, l’éco-conception pourrait notamment gagner en importance, avance Yazan Kano. « Les matières pourraient changer et ça a des répercussions sur un centre de tri et sur la façon dont il peut les ‘‘digérer’’ », dit-il.

Fort de son expérience à Montréal-Est, Matrec-GFL a par ailleurs obtenu un contrat d’ÉEQ pour remettre à jour le centre de tri de Saint-Hubert, le premier de ce type à avoir ouvert ses portes dans la région montréalaise en 1991.

« La technologie utilisée va être très semblable à celle mise de l’avant au centre de Montréal-Est, souligne M. Kano. Les travaux sont commencés et on espère annoncer l’ouverture pour janvier 2026. »

Les équipements à la fine pointe de la technologie installés au nouveau centre de tri de matières recyclables de Montréal-Est contribueront à révolutionner les activités de ce type d’installations, estime la directrice des opérations régionales, Recyclage, chez Matrec-GFL, Sara-Emmanuelle Dubois.

« Pour pouvoir traiter autant de tonnes [jusqu’à 200 000 annuellement], on a doublé les lignes de tri et elles sont gérées de façon indépendante, explique Mme Dubois. Cela nous donne de la flexibilité. S’il y a, par exemple, un bris sur une ligne, on peut quand même faire fonctionner l’autre. On n’est donc jamais à risque de tomber en arrêt total. »

Autres caractéristiques de l’endroit : il est doté de 17 trieurs optiques ainsi que de séparateurs à vis sans fin. « Il n’y a pas de centres de tri au Québec qui ont autant de trieurs optiques, souligne Sara-Emmanuelle Dubois. Et on est un des premiers centres au Canada à être équipés de séparateurs à vis sans fin. »

Installés au début des lignes de tri, ces séparateurs permettent d’isoler, entre autres, les matières de grandes dimensions ou encore les encombrants, et de les envoyer directement vers la table de prétri. Un procédé qui tranche avec les méthodes traditionnelles, où « 100 % de la matière est acheminée sur les convoyeurs de prétri », relève la directrice des opérations régionales.

Les employés affectés au tri sont plus efficaces de cette façon, estime-t-elle, car ils voient moins de matières. Les risques de blessures s’en trouvent par le fait même réduits.

« Dans un centre de tri traditionnel, les trieurs au prétri doivent fouiller à travers la matière entremêlée qui passe devant eux sur le convoyeur, explique Mme Dubois. Il y a des risques de coupures et de piqûres. Mais à notre centre, les matières sont bien éparpillées sur les convoyeurs et il n’y a pas de verre, de seringues ou d’objets tranchants. »

Selon elle, l’utilisation des séparateurs à vis sans fin permet ainsi de réduire de moitié le nombre d’employés affectés au prétri, tout en améliorant la productivité du centre, réparti sur une superficie de 125 000 pieds carrés.

Pureté des ballots

De façon générale, la matière est d’abord séparée de façon mécanique en fonction de sa dimension.

« Les premiers séparateurs vont par exemple enlever tout ce qui a une taille de neuf pouces et plus, puis, dans une deuxième phase, tout ce qui est entre cinq et neuf pouces, explique Sara-Emmanuelle Dubois. Chacun des flux de matières séparées va ensuite dans les équipements appropriés. »

La spécialiste du recyclage précise que le tri se peaufine ensuite en fonction du caractère bidimensionnel (2D) ou tridimensionnel (3D) des articles. « En faisant ça, on isole beaucoup la portion papier dans le 2D, et les contenants et emballages dans le 3D », dit-elle.

OVISIONNEMENTSAPPRRO TREVO OSV UGMENTEZ

DIVERSIFIEZ VOS APPROVISIONNEMENTS

RENTABILISEZ VOS RÉSIDUS

ENVIRONN RO TRE IMP VO OSV ABRENTA NEMENTAL TA ACTMPPA ABILISEZ

RÉDUISEZ

VOTRE IMPACT

ENVIRONNEMENTAL cttei.com

Bref, fait valoir Mme Dubois, plus la matière avance sur les convoyeurs, plus le tri est précis. « On termine avec un tri plus raffiné, relève-t-elle. Est-ce que c’est du carton ou du papier ? Est-ce que c’est du plastique no 1 PET ou du no 2 PET ? Est-ce que c’est un contenant en acier ou en aluminium ? Plus ça va, plus on devient granulaire dans le traitement. C’est comme ça qu’on parvient à faire un bon tri. »

Combiné aux différents équipements mécaniques, l’apport des 17 trieurs optiques du nouveau centre de tri permet en outre d’assurer la « pureté » des ballots produits. Un contrôle de qualité est également assuré par un employé du centre, au bout de la chaîne de production, afin de corriger les erreurs de tri qui peuvent malgré tout survenir en cours de route.

Et à en croire les représentants de Matrec, le nouveau centre de tri n’a pas tardé à livrer ses promesses. « Quand on lance un nouveau centre comme celui-ci, ça prend habituellement de trois à quatre mois avant d’avoir des ballots à notre goût. Là, pour une startup, ça dépasse déjà nos attentes », dit le vice-président stratégie pour l’Est du Canada, Yazan Kano.

Plus la qualité des ballots sera assurée, plus l’intérêt des recycleurs sera grand, estime M. Kano. Même chose avec les débouchés possibles.

« Nous voulons assurer une meilleure qualité de tri et une valorisation optimale des matières récupérées à l’échelle du territoire au bénéfice de la population du Québec », assure la présidente-directrice générale d’Éco Entreprise Québec, Maryse Vermette.

La circularité accrue des matières sera sûrement un avantage pour la province, confirme pour sa part la présidente-directrice générale de RECYCQUÉBEC, Emmanuelle Géhin.

« Nous voulons assurer une meilleure qualité de tri et une valorisation optimale des matières récupérées à l’échelle du territoire au bénéfice de la population du Québec. »

Sara-Emmanuelle Dubois, directrice des opérations régionales, Recyclage, chez Matrec-GFL

Essentielles à la formation des ballots, trois presses sont à l’œuvre au nouveau centre. Elles ont l’avantage d’être interreliées, de sorte que si, par exemple, un pépin survient avec la presse à carton, cette matière peut momentanément être transférée vers l’un des deux autres équipements, relève SaraEmmanuelle Dubois.

« Dans mon expérience personnelle, j’ai vu des centres de tri arrêtés parce qu’une presse était brisée,

dit celle qui a roulé sa bosse dans l’industrie. Ici, le risque que ça se produise est très faible. »

Mme Dubois précise en outre que les nouvelles presses produisent des ballots de plus grande densité. Cela réduit l’espace d’entreposage et permet de maximiser les activités de transport. n

VOYEZ LA VISITE GUIDÉE DU CENTRE DE TRI DE MONTRÉAL-EST https://bit.ly/4bkRk0t

Kevin Morin Directeur général

Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec (CETEQ) kmorin@ceteq.quebec

ette phrase hyperfigurée illustre bien la situation précaire dans laquelle se trouvent les centres de tri de CRD. Conscient de cette triste réalité, le CETEQ a organisé, le 4 février dernier, son premier colloque sur la gestion des résidus de CRD. Notre objectif était de mettre à l’avantscène une demande que nous réitérons depuis longtemps auprès du gouvernement du Québec : rendre le recyclage des résidus de CRD plus compétitif que l’élimination.

Bien qu’il existe plusieurs outils disponibles pour atteindre cet objectif et favoriser une économie plus circulaire dans le secteur, l’ensemble de la chaîne de valeur s’entend pour dire qu’à court terme, la mesure la plus structurante est la mise en place d’une redevance supplémentaire pour les résidus de CRD qui sont éliminés et qui ne sont préalablement pas passés par des centres de tri de CRD reconnus par RECYC-QUÉBEC.

L’ENJEU

Pour ajouter aux défis avec lesquels le Québec doit composer, la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) a annoncé dans les derniers mois que, pour retrouver un niveau d’abordabilité similaire à celui

de 2004, il faudrait construire 860 000 logements de plus que les 330 000 déjà prévus d’ici 2030. Dans le contexte où plus de 1,6 million de tonnes de résidus de CRD sont acheminées directement à l’élimination annuellement, le CETEQ a vu dans cette projection un enjeu, mais surtout, une occasion favorable.

LA MÉTHODOLOGIE

Puisqu’il n’existe pas de données spécifiques sur la quantité de matières générées par les chantiers résidentiels, nous avons combiné les données du Bilan 2021 sur la gestion des matières résiduelles de RECYC-QUÉBEC aux données de recyclage disponibles auprès de nos membres afin de les pondérer par la valeur des permis résidentiels disponible sur Statistique Canada. En pondérant ces résultats, nous arrivons à la conclusion que, selon la tendance d’élimination actuelle, si les 1,2 million de logements sont construits d’ici 2030, sur les 12 millions de tonnes de résidus générées, plus de 8 millions de tonnes de CRD provenant uniquement des chantiers résidentiels prendront le chemin de l’élimination.

L’approche du CETEQ a toujours été de voir, derrière chaque enjeu, une possibilité d’avancer. Ce dossier n’échappe pas à cette logique. Pour rendre le recyclage des résidus de CRD plus compétitif que l’élimination, il faut jouer sur deux variables : le prix et la quantité. Puisque les différents paliers de gouvernement et les villes ont annoncé plusieurs engagements en matière de construction de logements, nous avons organisé notre premier colloque CRD sous la prémisse que la quantité de résidus de CRD disponibles augmentera, mais surtout avec l’objectif de régler l’enjeu du prix.

Dans une optique de cohérence, nous avons réitéré, lors d’une séance de travail avec les représentants du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les Changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP),

la position historique du CETEQ de mettre en place la redevance supplémentaire mentionnée au début de la chronique. Donc, au lieu d’avoir des coûts de recyclage d’environ 150 $/tonne et une élimination d’environ 100 $/tonne, la redevance pourrait résulter à rendre les deux options à un prix similaire d’environ 150 $/tonne. Bien que ce soit un pas dans la bonne direction, avoir les deux options au même montant n’est pas suffisant pour motiver les centres de tri qui ne sont pas rentables présentement à investir des millions de dollars afin d’en construire un nouveau ou de moderniser celui qui est existant.

C’est pourquoi le CETEQ et ses membres plaident pour que l’argent de la redevance, qui doit de toute façon retourner dans le secteur dans lequel elle a été prélevée, finance un programme de compensation visant à réduire les coûts de traitement des centres de tri afin d’avoir une compétitivité accrue entre les deux options, qui pourraient se rapprocher du 100 $/tonne pour le recyclage et du 150 $/tonne pour l’élimination.

Nous avons documenté les retombées positives qu’aurait la mise en place de cette redevance supplémentaire sur la chaîne de valeur du CRD. Sur un horizon de cinq ans suivant son entrée en vigueur, le Québec compterait au moins six nouveaux centres de tri et dix centres de tri modernisés ou une augmentation de leur capacité de traitement actuel. Les investissements, qui sont majoritairement privés, seraient de l’ordre de 190 millions de dollars et à terme, c’est plus de 1,4 million de tonnes supplémentaires de résidus de CRD qui seraient détournées de l’élimination, soit plus de 85 % des résidus de CRD qui y sont directement acheminés.

Devant autant d’évidence, la question qui demeure est : qu’est-ce que nous attendons ? La réponse est entre les mains du MELCCFP et nous faisons tout en notre pouvoir pour concrétiser cet engagement. n

Claude Maheux-Picard

Ingénieure,

M. Sc. A.

Directrice générale

Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI)

claude.maheuxpicard@cttei.com

Le réseau Synergie Québec regroupe 20 symbioses industrielles et près de 60 conseillères et conseillers à travers la province qui œuvrent depuis maintenant 15 ans pour la transition vers une économie circulaire. D’abord centrées sur la gestion des matières résiduelles, ces initiatives ont pris du galon, aidant les PME et les territoires à adopter différentes stratégies d’économie circulaire. Aujourd’hui, ce réseau névralgique est un véritable moteur de développement économique durable.

LA SYMBIOSE INDUSTRIELLE STRATÉGIE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

La symbiose est un réseau d’organisations interconnectées par des échanges appelés synergies, des relations dynamiques d’affaires et de collaboration. Ces synergies concernent tous les types de ressources : approvisionnements alternatifs, matières résiduelles, énergie, mines urbaines, équipements sousutilisés, main-d’œuvre, expertises, etc. À l’image des écosystèmes naturels où aucune ressource n’est perdue, la symbiose vise une gestion optimale des matières dans les systèmes industriels pour une réduction du gaspillage.

« Névralgique ? Mais alors, comment se fait-il que je n’en aie jamais entendu parler ? », direz-vous. C’est simple : le travail de terrain se fait souvent dans l’ombre. Les plus grandes réalisations des membres du réseau Synergie Québec ne se mesurent pas en reconnaissance, mais bien en progrès concrets pour les PME et les territoires en économie circulaire. Autrement dit, ce sont les entreprises qui brillent et les membres du réseau qui les soutiennent !

UN EXEMPLE VAUT MILLE MOTS

Pour vous donner des exemples concrets, des entreprises comme Groupe Simoneau de Boucherville, Recyclage Vanier de Québec, les abattoirs de l’Estrie, Maçonnerie Gratton de Montréal, le Groupe immobilier Desjardins, Canadel de Louiseville et des centaines d’autres ont bénéficié du soutien du réseau Synergie Québec1

De quel type de soutien s’agit-il ? De services conseils et d’accompagnement pour mettre en place des stratégies d’économie circulaire qui renforcent la compétitivité et la résilience. L’idée est simple : remonter le fil des opérations, remettre en question les pratiques et évaluer les économies potentielles associées, par exemple, à une meilleure gestion des résidus et à une consommation moindre des ressources. Le but ? Augmenter les bénéfices économiques, environnementaux et sociaux.

Les retombées sont multiples, et on sous-estime souvent l’apport d’un regard externe. Un intervenant maîtrisant les cadres théoriques, législatifs et réglementaires, avec une riche expérience, peut donner un sérieux coup de main. Cet accompagnement peut se faire sur une longue période, que ce soit pour entreprendre vos projets de recherche, vous guider à travers les différents programmes et aides disponibles, faire le lien avec les bons partenaires et acteurs socioéconomiques et mesurer les effets de vos actions. Voilà qui est du ressort du réseau Synergie Québec !

CONNECTER GRÂCE À UN RÉSEAU PERFORMANT

Les membres du réseau Synergie Québec sont en contact avec des milliers d’entreprises à travers la province et collaborent avec une panoplie d’acteurs socioéconomiques. Couplé à une capacité d’action rapide, leur ancrage territorial permet une connectivité sans égal à des écosystèmes locaux et nationaux. Parce que la transition est au cœur de leur mission, ils excellent dans les contextes d’instabilité, où leur agilité devient un atout pour vous accompagner dans le changement.

La pandémie, par exemple, a été l’occasion de revoir l’approvisionnement pour la production et la distribution de gel hydroalcoolique. La crise céréalière liée à la guerre en Ukraine a accéléré le surcyclage des drêches. Aujourd’hui, la menace de hausses tarifaires imposées par nos voisins du Sud renforce l’idée de revoir nos modes de production et d’utilisation des ressources.

S’OUTILLER POUR MIEUX PILOTER

LA TRANSITION

PLes symbioses industrielles travaillent pour articuler un changement en profondeur. Elles aident les entreprises à définir leur trajectoire de transition et à établir des balises pour mesurer leur progression. Cette approche axée sur les données permet non seulement de rallier les équipes autour d’une vision porteuse, mais également de se démarquer de la concurrence dans un contexte où la réglementation et les critères de durabilité gagnent du terrain.

Lorsqu’on témoigne des retombées des pratiques d’affaires circulaires, chiffres à l’appui, on s’inscrit dans cette mouvance et on permet à son entreprise de gagner de nouveaux marchés. Pour Maçonnerie Gratton, expliquer à chaque client les vertus du réemploi des briques in situ sur des chantiers de rénovation tenait davantage de l’évangélisation que de la vente. Grâce à une vulgarisation appuyée par des indicateurs d’impact, l’entreprise a su établir la confiance et rallier des partenaires autour de son projet de passage à l’échelle. Résultat ? Aujourd’hui, la machine Brique Recyc est en phase de commercialisation sur les marchés européens.

Qu’il s’agisse de ce projet, de la concertation autour du recyclage des tubulures d’érablière, du réemploi ou de la mutualisation d’équipements, une chose est sûre : derrière ces initiatives, il y a presque toujours un membre du réseau Synergie Québec.

Le réseau Synergie Québec est une communauté de pratique unique au Canada qui aide les entreprises à monter en compétences et à gagner en autonomie en matière d’économie circulaire, contribuant ainsi à une économie québécoise durable et résiliente.

Pour en savoir davantage et connaître la symbiose de votre territoire : Synergie Québec ! n

1 Voir les différents recueils de synergies : synergiequebec.ca/documentation/

Élise Rucquoi

Chargée de projet en économie circulaire

Réseau de recherche en économie circulaire

du Québec (RRECQ)

elise.rucquoi@polymtl.ca

La transition du Québec vers une économie circulaire repose sur une multitude d’initiatives privées, gouvernementales et citoyennes, de tailles et de portées diverses. Cependant, leur fragmentation limite leur impact. Avec un taux de circularité de seulement 3,5 % – loin de la moyenne mondiale de 7,2 % – et une consommation de ressources qui dépasse les seuils écologiques viables, un changement systémique s’impose.

Trois défis majeurs freinent encore la transition :

1. Production inefficace et gaspillage : une dépendance excessive aux ressources vierges et une faible intégration de modèles circulaires dans les chaînes de production.

2. Consommation insoutenable : des pratiques commerciales favorisant l’obsolescence, combinées à une résistance culturelle au changement.

3. Gouvernance fragmentée : une régulation inadaptée aux exigences de la transition circulaire et des incitatifs insuffisants.

UNE FEUILLE DE ROUTE POUR GUIDER LA TRANSITION

En réponse à ces constats, le Réseau de recherche en économie circulaire du Québec (RRECQ) a développé une feuille de route de manière collaborative, impliquant plus de 330 personnes issues de divers secteurs et régions. Elle propose une vision structurée pour guider la transition circulaire du Québec entre 2025 et 2050.

Cette démarche repose sur quatre étapes :

1) Identifier les futurs possibles de l’économie circulaire au Québec.

2) Mobiliser les parties prenantes avec des ateliers de cocréation pour bâtir une vision collective du futur souhaitable à l’horizon 2050.

3) Définir des jalons concrets et leurs interrelations pour atteindre ce futur souhaitable.

4) Partager des savoirs afin d’assurer une appropriation collective des propositions.

UNE VISION COLLECTIVE D’UN FUTUR SOUHAITABLE

La transition vers une économie circulaire ne peut pas se réaliser à court terme. Elle nécessite des transformations profondes des modèles économiques et sociaux ainsi qu’une révision des modes de production et de consommation.

Pour 2050, la vision collective de la société québécoise s’articule autour de trois volets :

Pour atteindre cette vision, des spécialistes ont identifié 67 jalons, dont, 10 sont particulièrement stratégiques :

= Mobilisation des entreprises, des gouvernements et des investisseurs : déployer des initiatives ciblées d’information, de sensibilisation et de formation adaptées aux différentes parties prenantes afin de favoriser une compréhension commune et l’appropriation des stratégies circulaires.

= Infrastructures de recherche de pointe : stimuler la génération et l’application des connaissances pour répondre aux défis complexes des territoires et des secteurs économiques.

= Outils de suivi des flux de ressources : assurer une gestion optimisée des matières, de l’eau et de l’énergie pour une prise de décision plus éclairée.

= Tableau de bord des indicateurs clés : suivre et évaluer les progrès vers une économie circulaire respectueuse des écosystèmes.

= Transparence des entreprises : demander aux organisations de communiquer sur leurs impacts et leurs flux de ressources.

= Mécanismes démocratiques : impliquer la population dans la définition des priorités collectives en matière d’utilisation des ressources.

= Renforcement législatif : mettre en place une écofiscalité et un cadre réglementaire incitatif.

= Filets de sécurité dans les cadres législatifs et décisionnels : assurer une transition juste et inclusive en garantissant l’accès aux biens et services essentiels.

= Approvisionnement public circulaire : faire de l’État un exemple en intégrant davantage des critères d’approvisionnement responsable et en priorisant des stratégies de réduction à la source.

= Plans régionaux d’économie circulaire : encourager des stratégies adaptées aux contextes locaux.

ENTREPRISES

Plusieurs jalons de la feuille de route auront un effet direct sur le milieu des affaires et sur l’industrie en accélérant leur transition vers une économie circulaire. Par exemple, les travaux du RRECQ donnent à penser qu’une stratégie nationale pourrait répondre aux enjeux liés à la pénurie de maind’œuvre et à sa requalification en proposant des formations ciblées pour doter chaque secteur économique des compétences nécessaires. Dans le même temps, des incitatifs financiers, des normes modernisées et des certifications renforcées stimuleraient l’innovation et encourageraient l’adoption de pratiques circulaires. Des réseaux de collaboration dynamiques faciliteraient les synergies entre les entreprises privées et les organisations d’économie sociale, favorisant la mutualisation des ressources et l’émergence de nouveaux modèles d’affaires. Les entreprises seraient également encouragées à élaborer des plans d’économie circulaire intégrant la réduction à la source, la réutilisation des matériaux et l’élimination des matières résiduelles. Enfin, des projets pilotes financés serviraient de vitrines inspirantes, accélérant l’adoption de solutions durables dans les pratiques industrielles.

Volet 1 :

Une production circulaire, régénérative,durable et résiliente

Vision 2050 : un futur circulaire souhaitable pour le Québec

Volet 2 :

Une consommation sobre et circulaire, avec un respect de la nature bien ancré dans la culture

Volet 3 :

Une gouvernance des ressources inclusives transparente et équitable qui protège la santé des écosystèmes

POURQUOI S’ENGAGER?

S’engager dans la transition vers une économie circulaire, c’est contribuer à un Québec plus prospère et résilient qui respecte les limites planétaires. La feuille de route du RRECQ fournit un cap clair et des propositions concrètes pour y parvenir.

La transition ne se limite pas à une série de mesures environnementales : elle représente une réponse globale aux défis économiques, sociaux et écologiques du XXIe siècle. En collaborant dès maintenant, le Québec peut devenir un modèle international d’économie circulaire, favorisant un avenir soutenable pour les générations futures. n

Pour plus d’informations :

LMe Thibaud Daoust Avocat associé, LL. B. Daigneault, avocats inc. thibaud.daoust@daigneaultinc.com

es systèmes de collecte sélective et de consigne existent au Québec depuis les années 1980. Entre 2020 et 2022, un grand chantier législatif et réglementaire a mené à la première grande révolution touchant ces deux systèmes1. Il était prévu que ce chantier s’étirerait sur huit ans, mais que plusieurs des plus importantes étapes aient lieu dans les trois premières années de l’introduction de ces modifications. Près de trois ans après l’entrée en vigueur des règlements ayant permis la mise en place de cette modernisation, où en sommes-nous ? Le présent texte se veut une occasion de faire un état de situation par rapport à ces deux régimes de récupération particuliers.

Le régime de la collecte sélective est voué à offrir un service de collecte auprès des citoyens et des entreprises dans le but de valoriser des emballages, des contenants, des journaux et des imprimés.

Le principal changement associé à la modernisation du régime de collecte sélective était fondé sur la décision de confier entièrement la gestion de ce régime à un organisme central, qui est financé par les producteurs de contenants, d’emballages et d’imprimés. Éco Entreprises Québec, l’organisme de gestion désigné, a fait du chemin depuis qu’il s’est vu confier le mandat de gérer la collecte sélective au Québec. L’uniformisation des méthodes et des messages liés au contenu du bac de recyclage a certainement été bien accueillie par la population, qui peut maintenant se fier à une liste unique des matières récupérées et se débarrasser de tous les contenants, les emballages et les imprimés sans que cela implique trop de tergiversations. Certes, il existe encore quelques exceptions, tels les contenants en aérosol, mais elles ont un caractère exceptionnel.

Cette centralisation suscite toutefois des surprises pour les producteurs finançant le régime. Bien qu’ils s’attendaient à une certaine hausse des coûts, ils semblent avoir été pris de court par l’ampleur des augmentations auxquelles ils sont soumis2. Une telle situation ne nous semble pas tellement surprenante, puisque le nouveau régime de collecte sélective s’étend aussi aux institutions, aux commerces et aux industries, autrefois en dehors de ce régime. Également, la modernisation requiert des investissements importants dans les centres de tri, qui verront leurs intrants augmenter et se diversifier. De plus, bien que les producteurs payent depuis une vingtaine d’années des montants aux municipalités en compensation du financement des services de collecte, de récupération et de valorisation des matières recyclables, les municipalités en absorbaient une partie importante. Il était à prévoir que les coûts modestes assumés par plusieurs centaines de municipalités constitueraient, une fois consolidés, un important magot qui doit maintenant être entièrement assumé par Éco Entreprises Québec, et donc par les producteurs de contenants, d’emballages et d’imprimés.

L’objectif du régime de la consigne est somme toute assez simple : il vise la récupération et la réutilisation de contenants de boissons. Autrefois, son application était limitée aux contenants utilisés pour deux types de contenus : les boissons gazeuses et les bières.

La modernisation du régime de consigne, tout comme celle de la collecte sélective, vient tout d’abord confier aux producteurs des contenants de boissons la responsabilité de financer et de gérer ce régime. C’est à l’Association québécoise de récupération des contenants de boissons qu’a été confié ce mandat. Mais surtout, la modernisation vient fortement élargir les contenants qui doivent être pris en charge par la consigne, en visant toute la gamme de contenants de boissons prêtes à boire entre 100 millilitres et 2 litres faits de plastique, de verre, de métal et de fibres multicouches. À terme, cet élargissement permettra, encore une fois, de simplifier le processus décisionnel des citoyens : la plupart des contenants de boissons qu’ils utilisent quotidiennement y seront expressément assujettis.

Dès novembre 2023, les contenants de boissons en aluminium ont pu être intégrés dans le système. Au 1er mars 2025, il était prévu que les contenants de boissons en plastique, en verre et en fibres multicouches soient intégrés à la consigne. Mais, pour ces deux derniers types de matières, un report de deux ans a été annoncé3.

L’organisme gestionnaire du système de consigne semble peiner à atteindre les échéances convenues, notamment pour l’ouverture de lieux de retour dédiés.

À ce jour, seule une fraction minime des 400 lieux de retour dédiés aurait été aménagée4. Le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a d’ailleurs entrepris une enquête administrative afin de mieux comprendre les retards en cause5.

Où en sommes-nous donc, trois ans après l’entrée en vigueur des règlements ayant permis la mise en place de la modernisation de la collecte sélective et de la consigne ? Le régime de collecte sélective est sur un bon départ même si les investissements financiers qu’il requiert sont plus élevés qu’attendu pour les producteurs d’emballages, de contenants et d’imprimés. De son côté, le régime de consigne semble traîner de la patte, alors que seuls deux des quatre types de matières visés seront, au 1er mars 2025, intégrés à ce système et que la majorité des infrastructures nécessaires à sa mise en place reste encore à implanter. n

1 T. Daoust. « La modernisation (du régime réglementaire) de la collecte sélective et de la consigne », 3RVE Hiver 2023, vol. 19, numéro 1, p. 26.

2 D. Blanchette Pelletier et J.-P. Robillard. « Des entreprises étouffées par les frais d’Éco Entreprises Québec », Radio-Canada, 28 janvier 2025.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2135124/factures-eco-entreprises-quebec-collecteselective

3 C. Séguin. « Québec reporte à 2027 une partie du nouveau système de consigne », Radio-Canada 28 novembre 2024.

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/performer/crd/

4 Ibid.

5 Ibid.

Claude MAHEUX-PICARD

Directrice générale Ing., M. Sc. A. claude.maheuxpicard@cttei.com 450 551-8090 poste 3518

CONTACTEZ-NOUS 450-508-1515 Info@maya.cc

Pour la réalisation de toutes vos vidéos

175-B Rte Marie-Victorin Levis, Qc, Canada, G7A 2T3 groupelabrie.com

Louis-Charles Lefebvre Gérant régional des ventes / Regional Sales Manager lcl@groupelabrie.com T: 418 831-8250 | C: 418 559-5899

8250 55 - 1 : 418 83 T entes / v égional des r Gérant febvLe -Victorin -V -B Marie 175 5899 9egional Sales Manager R re

Jean Delisle

Directeur divisions collecte selective et déneigement

23, avenue Milton Lachine, Québec H8R 1K6

Téléphone : 514 481-0451 # 230 Télécopieur : 514 481-2899

Cellulaire : 514 913-0126

jdelisle@nrj.ca

www.nrj.ca

Entrepreneur général Licence RBQ : 2865-3681-12 Certifié ISO 9001