7 minute read

Das Schelmische gehört zur Kunst

28 |

DAS SCHELMISCHE GEHÖRT ZUR Gert Gschwendtner und seine künstlerischen Interventionen im Bregenzerwald. KUNST “ Als ich im Frühsommer beruflich regelmäßig in den Bregenzerwald fuhr, fielen mir immer wieder drei weiße Figuren auf, die neben der großen Eingangstüre bei der Firma Fetz Co-

Advertisement

lor in Alberschwende stehen. Sie kamen mir irgendwie bekannt vor. Ich hatte diese schmalen, hohen Holzfiguren schon einmal gesehen. Da half mir der Zufall auf die Sprünge – mir fiel die Broschüre zum Projekt „Tannen.Nadel. Weg“ in die Hände. Und blitzartig war klar: Die schlichten „Betrachterfiguren“ entspringen dem Kunstkoffer von Gert Gschwendtner, der in den 1980er und 1990er Jahren ein äußerst umtriebiger Geist in der Vorarlberger Kunstszene war – zusammen mit seiner damaligen Lebens- und Kunstpartnerin Ruth. Irgendwann ist er aus meinem Blickfeld verschwunden. Es hieß, er lebe nicht mehr im Land. Und plötzlich begegne ich ihm im Bregenzerwald, wo in fünf Handwerksbetrieben durch seine künstlerischen Interventionen „Kunst und Arbeit zusammenleben“. Ich werde neugierig und mache mich auf ins schweizerische Sevelen, gleich über der Rhein-Gren-

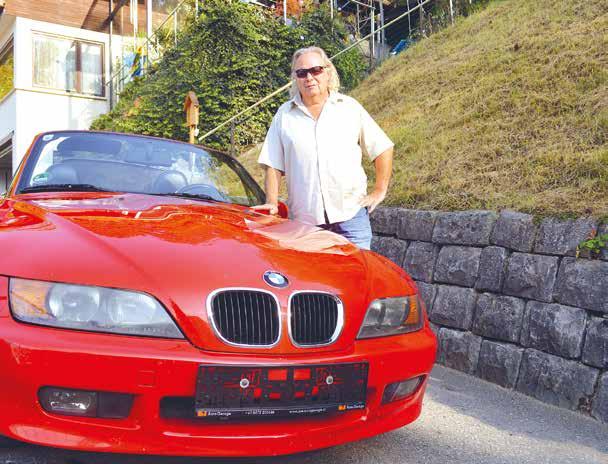

Text: Brigitta Soraperra Fotos: Petra Rainer ze, wo Gert Gschwendtner (71) heute auf dem „Storchenbüel“ lebt und arbeitet.

Über den Schatten springen Das Anwesen ist malerisch und hat zwei Zugänge: den direkten Weg über die betonierte Zufahrtsstraße hinauf zum Wohnhaus oder den beschaulichen über die Wiese und Stationen des Skulpturenparks „GedankenBerg“. Ich entscheide mich für die Beschaulichkeit und werde von Mali Gubser, der Hausherrin und heutigen Le-„ benspartnerin von Gert Gschwendtner, geführt. Wir schreiten durch ein Tor aus Metall, das einlädt, „über den Schatten“ zu springen. Wir passieren Schritt für Schritt Tafeln mit einzelnen Worten, die sich – aneinandergereiht im eigenen Kopf – zu Sätzen fügen. Wir stehen plötzlich vor einem alten Bunker, der zum „Schattenraum der Vergangenheit“ wurde. Dann erklimmen wir eine Art Himmelsleiter, die zu einem „Klanghaus mit stummem Trommelfell“ führt. Überall begegnen wir den lebensgroßen, dünnen Skulpturen, die sich an einem Ort die „Freunde Hegels“ nennen und sich an anderer Stelle als „Gedankenkomplizen“ entpuppen. Auch ein „Bauplatz der Utopien“ findet sich und ein wundersames „BergICH SEHE DIE KUNST ALS DIE GEISTIGE MEDIZIN DER GESELLSCHAFT. “ hirn“. Der gesamte Hügel lädt ein, die kleinen und großen Sensationen der Natur wahrzunehmen, reale und gedankliche Wege zu beschreiten, um dann – oben angekommen – den Blick übers Tal schweifen zu lassen. „GedankenBerg“ ist der passende Name für dieses künstlerische Kleinod mitten in der ostschweizerischen Industrielandschaft, das an neun Monaten im Jahr kostenlos für die Öffentlichkeit zugänglich ist.

Am Ende erreichen wir Wohn- und Arbeitsstätte des umtriebigen Paares. Es ist ein kleines Paradies mit einem alten Steinhaus samt Piazza unter Bäumen, einer Werkstatt im Untergeschoss und einem ausgelagerten Atelier mit Fensterfront übers Dorf. Ich fühle mich auf einen Landsitz in der Toskana versetzt. Gert Gschwendtner tritt mir mit seinem unverwechselbaren Lachen aus der Werkstatt entgegen und wir tauchen ein in seine Welt, sein Leben und sein künstlerisches Arbeiten.

Unwirkliche Wirklichkeit

„Seit ich denken kann, war für mich das Zeichnen, etwas einzukratzen, etwas zu formen, eine Möglichkeit, aus meiner tristen Familiensituation auszusteigen“, beschreibt Gert Gschwendtner die Anfänge seiner Kunst in der frühen Kindheit, die er als „unwirkliche Wirklichkeit“ bezeichnet. Ende 1949 im bayrischen Lenggries zur Welt gekommen sei er „zur falschen Zeit geboren“. Der Vater war erst Anfang 1949 aus langjähriger Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt und emotional verkrustet, die Mutter, in gleichem Maße von Krieg und Faschismus geprägt, konnte den beiden Söhnen wenig Geborgenheit und Schutz geben. Der junge Gschwendtner flüchtete zu zwei Ersatzfamilien, die für seinen Lebensweg entscheidend waren: Zu einem der Sprachlehrer im Gymnasium, der ihn offiziell zum Babysitten holte, ihm aber eine familiäre Umgebung, gutes Essen und mit 14 Jahren einen Schüleraustausch nach Frankreich ermöglichte. Zum andern das Schriftstellerpaar Günther Eich und Ilse Aichinger, die ebenfalls in Lenggries wohnten und dem jungen Gschwendtner ihre liberale Gedankenwelt und die eigene Bibliothek (er)öffneten. Schon als Kind waren Bücher seine Rettungsanker, nun bekam er mit Günther Eich einen empathischen Privatlehrer und Förderer, der ihm auch erste buddhistische Schriften in die Hand drückte und die Inhalte geduldig erklärte. Eich war es auch, der ihm riet, lieber einen Brotberuf zu erlernen als Kunst zu studieren, „weil du dich sonst in Abhängigkeiten von Leuten begeben musst, die dir nicht zusagen.“ Gschwendtner machte eine Ausbildung zum Kunsterzieher und übte den Beruf auch einige Jahre aus. Daneben studierte der zeitlebens Wissbegierige aber noch Kunstgeschichte, Psychologie und Philosophie. Auf der philosophischen Fakultät lernte er auch seine erste Frau kennen, mit der er nicht nur eine Familie gründete, sondern ein künstlerisches Powerpaar bildete, das mit seiner aktiven Beteiligung in der deutschen Anti-Atomkraftbewegung und mit seinen eigenwilligen Performances auf sich aufmerksam machte.

Aufklärerische Konsequenz

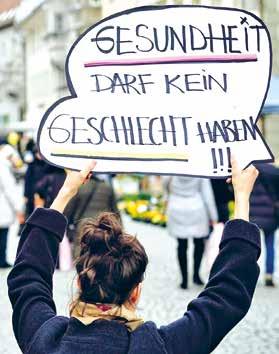

Die Performancekunst war damals in Europa wenig verbreitet. Gschwendtner kam unter anderem durch Vorbilder wie Joseph Beuys dazu, in dessen Atelier er sich bewegte und mit dem er den Hang zum aufklärerischen Witz und zum Schelmischen teilte. „Das Schelmische gehört zur Kunst dazu“, sagt der heute 71-Jährige, „es kratzt an menschlichen und gesellschaftlichen Gewissheiten und zwingt uns zum SelberDenken“. Die Theorie dazu lieferten ihm die sogenannten Radikalkonstruktivisten wie Heinz von Förster und Paul Watzlawick, mit denen er eine Zeit lang einen regen Briefwechsel über die Wahrnehmung der Wirklichkeit führte. „Aufklärung ist für mich ein zentraler Punkt“, beschreibt Gschwendtner seinen Kunstbegriff weiter, „es geht mir – in allem – um eine gewisse Konsequenz“. Viele Künstler der Moderne>>

| 29

30 |

strebten vor allem nach Selbstverwirklichung, für ihn müsse Kunst gesellschaftlich relevant sein, indem sie aufzeige und aufkläre. „Ich sehe sie als die geistige Medizin der Gesellschaft.“

Konsequent war Gschwendter auch, als er ab Beginn der 1980er Jahre seine fixe Stelle an einem bayrischen Gymnasium aufgab, mit seiner Familie nach Vorarlberg zog und sich fortan ganz der Kunst widmete. Ausschlaggebend für den neuen Lebensmittelpunkt waren der Letzehof in Frastanz, wohin er bereits jahrelang zwecks buddhistischer Studien angereist war. Zudem sah er für den älteren Sohn eine Chance, durch ein individuelles Förderprogramm an der Feldkircher Pädak traumatische Schulerfahrungen aufzulösen.

Geistige Akkupunkturnadeln

In den folgenden Jahren entwickelte Gschwendtner drei charakteristische Elemente, die sich bis heute in seinen Kunstwerken und Installationen finden: Betrachterfiguren, Tannennadel-Objekte und skriptive Bilder, also Gemälde und Zeichnungen, in denen Schrift oder schriftähnliche Formen eine zentrale Rolle spielen. Nach den Betrachterfiguren gefragt, sagt er: „Sie sind Botschaftsträger“, weil er einzelnen von ihnen sinnstiftende Worte und kurze Sätze auf die filigranen Körper malt, „sie steuern aber auch unsere Wahrnehmung“, denn „sie schauen uns an und betrachten uns beim Betrachten“. Damit würden sie gleichsam zu einer moralischen Instanz, die aber nicht außen angesiedelt ist, sondern „sie lenken mich auf meine eigene innere Moral.“ Auch in seinen meist großformatig gestalteten Bildern sind Denkanstöße zentral. Gschwendtner beschreibt seine Bildsprache als „skriptiv“, nur mehr Textur, nicht mehr Text. „Ich mache die Betrachtenden damit aufmerksam: Du solltest denken, aber ich gebe dir nicht vor, was du denken solltest.“ Dennoch sind alle Werke von Grund auf durchdacht, die Einflüsse aus Buddhismus, Philosophie und Hirnforschung, mit denen der Künstler sich seit Jahrzehnten leidenschaftlich beschäftigt, sind immer spürbar. Am deutlichsten zeigt sich das auch bei seinem Lieblingsobjekt, der Tannennadel, die

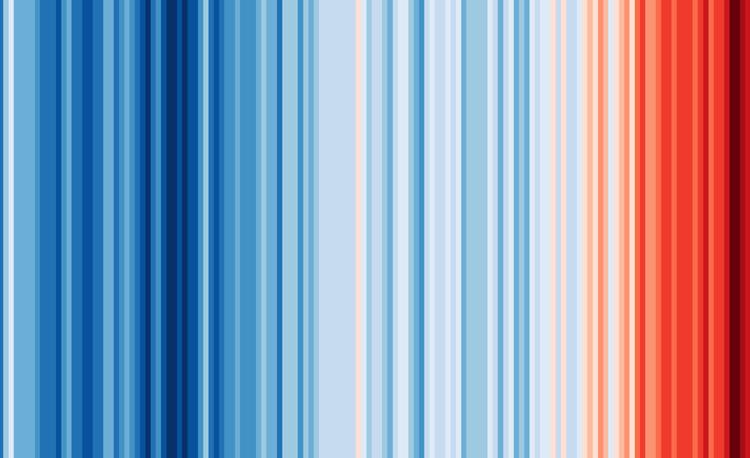

in seinen Kunstwerken auf mannigfaltige Weise vorkommt und deren Bedeutung er so beschreibt: „Dieses auszusteigen. “ winzige kleine Teil vollführt in seiner kompakten Form das Gleiche, was ein riesiges Blatt auch vollführt: es liefert Energie und produziert in Zusammenarbeit mit der Sonne und mit CO2 die Nahrung für den Baum. Eine unglaubliche Leistung! Und wenn ich dieses kleine Teilchen in seinem hohen Potential nehme, dann ist das ein Impuls für mich, dass ich mit meinem kleinen Hirn auch etwas Hochkomplexes, möglichst Sinnvolles denke und tue.“ Für ihn wird damit die Tannennadel zur „geistigen Akkupunkturnadel“, die uns Menschen „auf alles Mögliche aufmerksam macht“.

Die Gedanken der Handwerker beim Handwerken

Und hier schließt sich der Kreis zur aktuellen Schau „Tannen.Nadel.Weg“ von Gert Gschwendtner im Bregenzerwald, der nach biographischen Stationen in Liechtenstein und Tirol seit beinahe zehn Jahren in Sevelen lebt. Anlässlich seines 70. Geburtstags im vergangenen Jahr wollten der mit ihm befreundete Bregenzerwälder Handwerker und Architekt Martin Bereuter und seine Gefährtin Mali Gubser, die mittlerweile die Stiftung „GedankenBerg“ ins Leben gerufen hat, eine Ausstellung organisieren. Die Idee für das Projekt in den Handwerksbetrieben kam von Bereuter. Und weil Gschwendter seine Kunst vor allem als „geistiges Handwerk“ sieht, sagte er begeistert zu. „Ich konnte vor dem handwerklichen Tun, Können und Denken meine Referenz erweisen“, sagt er, „aber auch die Handwerker können ihre Arbeit durch die sie umgebenden Kunstwerke aus einem anderen Gesichtspunkt als dem Geldverdienen sehen.“ Beispielhaft dafür sind die in der Produktionshalle von Gerola Metalltechnik in Langenegg installierten hängenden Betrachterfiguren, die „den Handwerkern beim Handwerken zuschauen und die Aufgabe haben, ihre Gedanken zu sammeln“. Auch die Besucher*innen von außen, die durch den Kunstweg in die ihnen sonst verschlossenen Betriebe kommen, können „neue Verknüpfungen erfahren“. Mit der Tischlerei