5 minute read

Klein gegen groß

32 |

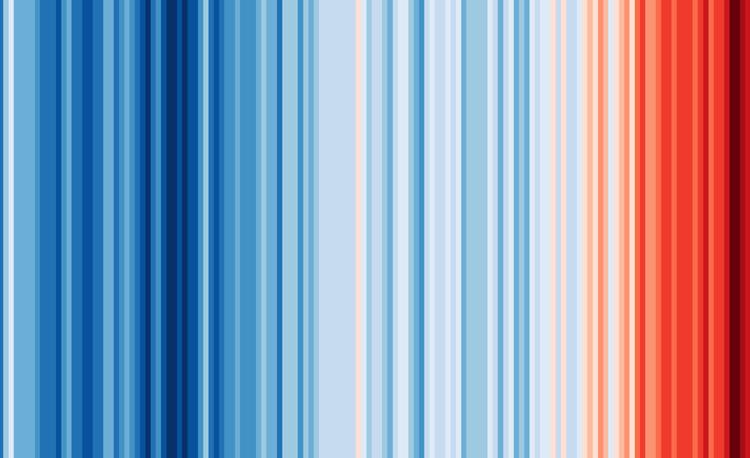

Der Jahrtausende alte Kampf Mensch gegen Virus geht in die nächste Runde. Die Pocken sind die bisher einzige Seuche, die durch Impfung besiegt werden konnte. Jahrhundertelang hatten sich die Menschen mit dem Killervirus arrangiert: Viele waren infiziert, zehn Prozent starben, die anderen hatten eben Glück. Die letzte Pockenepidemie in Österreich gab es 1923 in Vorarlberg.

Advertisement

Text: Gerhard Thoma, Fotos: Rudy König, Archiv

Der 19. August 1802 ist ein historisches Datum in der Vorarlberger Medizingeschichte: An diesem Tag führte Dr. Johannes Karl Hollenstein in Lustenau die erste Pockenschutzimpfung durch. „Maria Franziska, die Tochter des Adlerwirts Joseph Jussel, war das erste Kind, das er behandelte“, erklärt der Historiker Wolfgang Scheffknecht. „In den folgenden zwei Jahren impfte Hollenstein noch 125 weitere Kinder, wobei er die Methode der so genannten ‚Vaccination‘ verwendete.“ Diese Impfmethode wurde von dem schottischen Arzt Edward Jenner (1749-1823) entwickelt und seit 1798 praktiziert. Der Begriff „Vaccination“ stammt vom Lateinischen „vacca“, die Kuh. Die Immunisierung erfolgt nämlich durch eine künstliche Infektion mit harmlosen Kuhpocken.

Die Pocken oder Blattern forderten im 18. und frühen 19. Jahrhundert in Vorarlberg vor allem unter Kindern zahlreiche Todesopfer; allein in Bludenz und Umgebung starben zwischen 1796 und 1806 83 Personen an dieser Krankheit. Die über den Variolavirus übertragenen Pocken führen nach einer unauffälligen zweiwöchigen Inkubationszeit zu ersten Beschwerden wie Fieber und Kopfschmerz. Wenige Tage später bilden sich Pusteln, die sich rasch über den gesamten Körper ausbreiten und sich mit Eiter füllen. Im Verlaufe weiterer drei Wochen trocknen diese Pusteln allmählich aus und fallen als Borken vom Körper, zurückbleiben können die gefürchteten Pockennarben. „Zu Beginn des 19. Jahrhunderts“, so Scheffknecht, „gab es keine wirksame Therapie; die Infizierten wurden isoliert, ihnen wurde leichte Kost und frische Luft verordnet; ansonsten musste man auf die Selbstheilkräfte des Körpers hoffen.“

Der Konstanzer Arzt Sauter erinnerte sich 1833 an seine Anfangsjahre als Arzt, wie eine Blatternepidemie, die 1795 „allgemein auf der Insel Reichenau verbreitet“ war, einen harmloseren Erscheinungsverlauf entwickelte und ungefähr sechs von 100 Kindern starben. Ein Jahr darauf zeigten die Blattern „aber einen bösartigen Charakter“ und endeten für jedes zehnte Kind tödlich. 1798 bis 1800 traten die Blattern erneut im gesamten Bodenseeraum auf, diesmal jedoch mit solcher Vehemenz und in Verbindung mit anderen Infektionskrankheiten, dass nach den Notizen von Sauter im Durchschnitt jedes dritte bis vierte Kind daran starb. „Es gibt Ortschaften, wo man fast nur noch Erwachsene sieht. Wem der Himmel Kinder geschenkt hatte, konnte sich nie ohne Bangen ihrer freuen; oft waren die Fälle, dass gesegnete Eltern durch eine Blattern-Epidemie kinderlos wurden“, resümierte ein Redakteur des „Boten für Tirol und Vorarlberg“.

Obwohl sich die Impfaktion in Lustenau bewährte – bei der Blatternepidemie des Jahres 1806 erkrankten lediglich drei der geimpften Kinder –, stand die Mehrheit der Bevölkerung dieser medizinischen Kuhpocken-Neuerung skeptisch gegenüber. Hollenstein selbst berichtete, dass er lange gegen heftiges Misstrauen ankämpfen musste und dass ihn der aufgeklärte Lustenauer Pfarrer Franz Joseph Rosenlächer dabei tatkräftig unterstützte. Auch unter Medizinern gab es aufgrund der Forschungslage Meinungsverschiedenheiten. Nebst der neuen Vaccination war da noch die althergebrachte Variolation. Die Variolation bewirkt eine Infektion mit abgeschwächten menschlichen Pockenviren und birgt Risiken in sich: Die Viren können mutieren und so eine Erkrankung auslösen. Die Todesrate durch solche Impfungen lag bei 0,5 bis 3 Prozent – was immer noch besser sei als die Todesrate der natürlichen Pocken mit zehn bis 30 Prozent, so die Befürworter. 1803 wurde die Variolation verboten, nur noch die Vaccination war erlaubt.

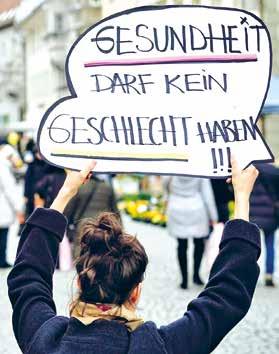

Impfgegner kontra Staat

Die ganze Welt wartet auf Impfstoffe gegen das Coronavirus – bis auf die Impfgegner. Ihre Skepsis hat eine lange Tradition. Im Jahr 1800 etwa fand in Wien

Die Pocken (nicht zu verwechseln mit den „Windpocken“) wurden als Krankheit angesehen, die „den blühendsten Menschen in wenigen Tagen in ein ekelerregendes, stinkendes Aas zu verwandeln im Stande ist“.

Das „Isolierspital“ in Lustenau im Jahr 1906 (Foto aus den 70er Jahren). Bei Ausbrüchen von Krankheiten wurden in Vorarlberg in den betroffenen Gemeinden kleine Spitäler, sogenannte „Notstuben“ errichtet, um die Erkrankten sowohl abzusondern als auch zu pflegen.

die erste großangelegte Impfaktion statt, die Pocken hatten die Stadt fest im Griff. Und schon damals formierten sich die Impfgegner.

Von Beginn an kursierten Horrormeldungen über das Impfen, in die Welt gesetzt von Impfgegnern. Der Philosoph Immanuel Kant etwa behauptete, der Impfstoff übertrage tierische Charakterzüge auf den Menschen. Auch die Religion lieferte Argumente gegen das Impfen: Ein solcher Eingriff in den Menschen verstoße gegen die göttliche Ordnung, hieß es damals. Ab 1876 gab es eine regelmäßig erscheinende Zeitschrift der Impfgegner, 1901 wurde der Verein impfgegnerischer Ärzte gegründet.

Auf der anderen Seite versuchte der Staat mit verschiedenen Mitteln, die Bevölkerung zum Impfen oder auch zu Impf-Auffrischungen zu motivieren. Allen voran Kaiserin Maria Theresia (1717-1780). Drei ihrer Kinder starben an Pocken, sie selbst überlebte 1767 eine Infektion. Als sie von der gewagten Methode der Variolation erfuhr, ließ sie nicht nur ihre eigenen jüngeren Kinder impfen, sondern richtete eine Art Impfzentrum ein, wo sich die Bevölkerung kostenlos impfen lassen konnte.

Bei der Massenimpfung im Jahr 1800 war die Impfbereitschaft in der Bevölkerung hoch und zeigte schnell Wirkung. Vier Jahre lang blieb Wien von einer Epidemie verschont, in zwei Jahren waren nur fünf Kinder an den Pocken gestorben, davor waren es bis zu 500 jährlich gewesen.

Danach nahm die Impfbereitschaft in der Bevölkerung freilich wieder stark ab. „Die Behörden reagierten mit Impfkampagnen und Maßnahmenpaketen“, erklärt die Medizinhistorikerin Daniela Angetter. Ärzte mussten an Sonntagen unentgeltlich impfen, Hebammen sollten werdende Mütter von der Notwendigkeit des Impfens überzeugen, Pfarrer forderten Kirchenbesucher von der Kanzel herab zum Impfen auf. Zudem hat man den Eltern bei der Taufe Briefe mitgegeben, um sie aufzuklären, wie wichtig das Impfen ist. Für Militärangehörige, Häftlinge, Schul- und Waisenkinder gab es eine Pflicht, sich impfen zu lassen. Bei Nichteinhaltung der Impfpflicht, etwa für Schulkinder, drohten Geldstrafen. Ohne Impfung gab es keine Stipendien. Besonders impffreudige Ärzte wiederum bekamen eine finanzielle Belohnung.

Die Pocken grassierten dennoch weiter in der Bevölkerung, weltweit. Daniela Angetter macht dafür eine Impfmüdigkeit in der Bevölkerung verantwortlich, sobald die Krankheit etwas zurückging. Zum Beispiel brach in Lustenau im Jänner 1906 eine Pockenepidemie aus. Alle Schulen wurden geschlossen und die Häuser der Erkrankten sowie alle deren Bewohner unter Quarantäne gestellt. Zudem wurden sämtliche Faschings- und sonstigen Veranstaltungen verboten. „Ein im Besitz der Gemeinde befindliches Haus an der Höchster Straße wurde zum ‚Isolierspital‘. Es wurde im Volksmund noch lange ‚Pockenhaus‘ genannt“, so Wolfgang Scheffknecht. „Eine sofortige Impfaktion – die Gemeindeärzte und der k.k. Bezirksarzt impften täglich mehrere 100 bis dahin noch nicht geimpfte Personen – verhinderte ein weiteres Ausbreiten.“ Nachdem keine weiteren Fälle mehr verzeichnet wurden, wurden die Schulen am 20. März wieder geöffnet.

Die letzten Pockenfälle in Österreich gab es 1923 in Vorarlberg. 18 Leute waren erkrankt. 1977 wurde die Impfpflicht gegen Pocken in Österreich abgeschafft. 1980 bestätigte die Weltgesundheitsorganisation WHO, dass das Pockenvirus als bisher einzige Krankheit weltweit durch eine Impfung ausgerottet wurde. Rund 180 Jahre brauchte man, um die Weltbevölkerung vollständig zu immunisieren und eine Verbreitung der Pocken einzudämmen.