CONTENU ÉDITORIAL

Lucinda M. Vardey

PRINCE DE LA PAIX : JÉSUS ET LA NON-VIOLENCE

Scott Lewis S.J.

ÊTRE BELLE : LA MISE EN GARDE DE LA BIBLE

Kathleen MacInnis Kichline

DEMEURER INÉBRANIABLE : MARGUERITE DE CASTELLO

Lucinda M. Vardey

COMME UN FILET JETÉ DANS LA MER

Giulia Vannini O.S.A.

L’ENTRIEN DE MAGDALA

Gregory Rupik avec Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz

NOTRE RAISON D’ÊTRE

Mary Jo Leddy

AVÈNEMENT DE L’IA ET SES RÉPERCUTIONS SUR L’ÊTRE HUMAIN

John Dalla Costa

www.magdalacolloquy.org

D’Un Commun Accord Être Volume 3, numéro 3 Été 2023

1

La photo de couverture de ce numéro est très éloquente. Elle décrit le fait d’être retenu par ce vaste tronc (qui doit également avoir des racines profondes) pour croître vers la lumière puis déployer ses nombreuses branches. Toutes les activités vitales s’y déroulent à l’intérieur, de façon invisible, certainement une métaphore de la vie spirituelle.

Dans ce numéro, nous explorons le processus qui consiste à être solidement enraciné en Dieu, dans et à travers des choix, des expériences et différents événements. Scott Lewis explique la non-violence de Jésus comme un tournant radical par rapport à la “norme” précédemment acceptée dans la Bible. Kathleen Kichline aborde les dangers liés à la beauté physique en décrivant quelques femmes ainsi dépeintes dans les Écritures. L’histoire de Marguerite de Castello, récemment canonisée, nous rappelle que les apparences sont presque toujours trompeuses lorsqu’il s’agit de connaître la vérité de l’âme. Giulia Vannini décrit le parcours et les défis quotidiens de sa vie de disciple et jeune membre consacrée d’une communauté monastique.

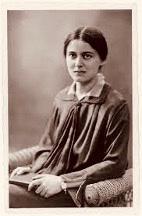

L’entrien de Magdala se concentre sur les découvertes particulières faites par Edith Stein (Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix), une philosophe athée devenue religieuse carmélite, dans son étude sur l’être. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz fournit un compte rendu convaincant sur la quête de sens vécue par Edith et les changements subis avant de parvenir à ses conclusions.

Dans son article intitulé ”Notre raison d’être” (extrait de son livre), Mary Jo Leddy explique pourquoi le fait de s’engager pour ce qu’on aime donne un sens et un but à notre vie. Pour conclure, nous évoquons les progrès de l’intelligence artificielle, qui suscitent de nombreuses inquiétudes quant aux échanges relationnels du futur. John Dalla Costa cite les recommandations du pape François en abordant les déséquilibres engendrés par ces avancées technologiques.

Comme Jésus l’a conseillé à ses disciples, il faut être “prudents comme les serpents et simples comme les colombes” (Matt. 10,16), nous espérons que ce numéro reflète ces deux aspects.

www.magdalacolloquy.org

Éditorial

Lucinda M. Vardey Rédactrice en chef

“Être en Dieu, c’est être.”

Marguerite Porete (Le Miroir Des Âmes Simples).

2

Scott Lewis S.J. est professeur associé émérite au Regis College de l’Université de Toronto et fait actuellement partie de la faculté du Campion College à Regina, en Saskatchewan. Il a servi dans la marine américaine pendant plusieurs années puis est entré dans la Compagnie de Jésus dans la province de Californie en 1979. Après son ordination en 1987, il étudit les Écritures à Rome, obtenant sa licence en Saintes Écritures à l’Institut Biblique Pontifical, et un doctorat en Théologie Sacrée à l’Université Grégorienne. Il enseigne et travaille pendant deux ans à Jérusalem avant de venir à Toronto en 1997. Il est spécialiste de l’Évangile de Jean, des lettres de Paul, de la Bible et de la violence religieuse, et également specialiste sur l’histoire de l’exégèse. De 2008 à 2014, il est directeur du Jesuit Spiritual Renewal Centre à Pickering, en Ontario. Outre ses fonctions d’enseignant, il présente chaque semaine des sujets de réflexion sur la lecture de l’Évangile du dimanche dans le Catholic Register ; il donne des conférences sur les Écritures et organise des retraites au Canada et à l’étranger. Auteur de nombreux ouvrages dont le dernier est “How Not to Read the Bible” (Novalis/Paulist Press, 2019).

Prince de la Paix: Jésus et la non-violence

Scott Lewis S.J.

“Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. L’empire repose sur son épaule, et on lui donne pour nom: Conseiller-merveilleux, Dieu-Héros, Père-à-jamais, Prince-de-la-paix.” (Isaïe 9,6).

Les écrits du prophète Isaïe ont souvent été considérés comme le cinquième évangile, car les quatre évangélistes s’inspirent de ces magnifiques et émouvants passages prophétiques pour raconter la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Ce livre a été écrit par divers auteurs de la lignée d’Isaïe sur une période d’au moins un siècle, caractérisée par la terreur, la violence, la destruction et l’exil. Le monde était alors aussi effrayant qu’il l’est aujourd’hui. Les passages prophétiques qui envisagent la rédemption par un sauveur, suivie de la paix et de la prospérité, avaient pour but de donner de l’espoir et du réconfort au peuple. Israël a d’abord été attaqué par la machine à tuer Assyrienne, puis par l’empire Babylonien renaissant, ce qui s’est terminé par la destruction de Jérusalem et de son temple en 586 av. JC. Les prophéties étaient destinées à ceux qui vivaient ces épreuves, puis l’exil à Babylone qui s’ensuivit. Mais le sens des textes bibliques, en particulier les textes prophétiques n’offrent pas qu’une seule interprétation, ils ont une autre facette et bien au-delà. Les auteurs du Nouveau Testament ont utilisé la méthode midrashique, se réappropriant les textes pour dépeindre la vie, la mission et la mort de Jésus. Les textes principaux décrivaient une figure énigmatique que nous appelons le “Serviteur de Yahvé” (Isaïe chapitres 52 et 53). Ce martyr sans nom se tient silencieux et sans résistance devant ses bourreaux. Le titre “Prince-de-lapaix” (Isaïe 9,5) est associé à Jésus, il résonne chez bon nombre de personnes et a été évoqué à travers la musique, la poésie et l’art. Mais, comme nous le verrons, Jésus est un prince d’un autre genre. C’est là que nous rencontrons des difficultés, car la représentation de Jésus dans le Nouveau Testament n’est pas exempte de contradictions et d’ambiguïtés. Jésus insiste sur le

www.magdalacolloquy.org 3

fait qu’il n’est pas venu apporter la paix, mais le glaive (Matthieu 10,34-36). Il se déchaîne contre les pharisiens et les dépeint dans les termes les plus sombres (Matthieu, chapitre 23). Il renverse les tables des changeurs dans le temple et les chasse à coups de fouet (Jean 2,13-17). Enfin, il y a l’image glaçante de Jésus, commandant en chef impitoyable de l’armée divine, surveillant calmement les ennemis de Dieu abattus, dans le livre de l’Apocalypse (Apocalypse 18). Les représentations les plus militantes et les plus violentes de Jésus ont la faveur des courants les plus fondamentalistes du christianisme, en particulier parmi les groupes racistes ou autres groupes extrémistes.

Les livres du Nouveau Testament ont été écrits par plusieurs auteurs dans des genres différents et reflètent les tensions et les luttes de l’époque à laquelle ils ont été rédigés. Les érudits s’accordent à dire que toutes les paroles attribuées à Jésus n’ont pas été prononcées par lui, mais qu’elles sont le produit de l’Église primitive. Le message central et la vie de Jésus font l’objet de disputes doctrinales, de rivalités entre chrétiens et juifs et de ferveur apocalyptique.

UN MODÈLE DIVIN

Pour comprendre la nature non-violente de Jésus, il est nécessaire de se concentrer sur le cœur, le noyau essentiel de la représentation de Jésus, telle que décrite dans le Nouveau Testament. On devrait commencer par les Béatitudes, Matthieu chapitre 5, puis poursuivre par les chapitres 6 et 7. Ils décrivent comment une personne se doit d’être plutôt que ce qu’elle devrait faire ; il s’agit là d’un exemple divin à suivre par tout être humain en quête d’harmonie avec la source divine.

Les Béatitudes sont des variations sur les thèmes de l’humilité et de la compassion. L’humilité ne doit pas être comprise comme une soumission passive aux exigences et

aux caprices d’autrui, mais comme un cœur agissant en harmonie avec Dieu plutôt qu’avec son l’ego et ses besoins égoïstes. Les pauvres et les doux sont déclarés “bienheureux”(makarios). Les pauvres ne sont pas nécessairement ceux qui n’ont pas d’argent, mais ceux qui n’ont aucun pouvoir. Décrits dans l’Ancien Testament comme étant des anawim ; les pauvres fidèles à Dieu en toutes circonstances qui dépendent totalement de la miséricorde et de la force divines. Le mot doux n’est pas vu comme étant positif dans notre lexique actuel, car il dénote passivité et manque de courage. Cependant il s’agit de la traduction de praus, que l’on peut exprimer par bienveillant et non-violent.

La liste est longue : ceux qui possèdent compassion et bienveillance pour pleurer sur le sort des peuples et des nations ; ceux qui ont un cœur pur, ceux dont le cœur n’est ni double ni plein de malice, mais toujours centré sur les principes et les valeurs divines. La miséricorde est un autre nom pour Dieu; être miséricordieux, c’est manifester Dieu aux autres. Les artisans de paix sont des personnes engagées dans un processus frustrant et épuisant, qui travaillent pour la paix plutôt que de véhiculer des platitudes. Enfin, bénis sont ceux qui, avec patience et une longanimité digne du Christ, endurent le rejet et les mauvais traitements parce qu’ils vivent selon les principes divins, ils ne rendent pas le mal pour le mal.

Jésus place alors la barre plus haut—il ne suffit pas de s’abstenir de frapper ou de tuer, nous devons même éliminer toutes pensées de haine ou de violence. La pensée engage l’acte. Il en va de même pour les mots, ils ont le pouvoir de construire, guérir ou blesser, tuer et détruire. Ceci est particulièrement évident dans notre monde polarisé et plein de haine. Les pensées et les mots ont le pouvoir de faire le bien ou le mal. Ce long discours est l’un des enseignements les plus difficiles, et des plus ignorés de la tradition chrétienne (Matthieu

www.magdalacolloquy.org

4

5,38-42). Quelqu’un te donne-t-il un coup sur la joue droite, tens-lui aussi l’autre. Ne résistez pas au Mauvais; Quelqu’un te requiert-il pour un mille, fais-en deux avec lui. À qui te demande donne, et de qui veut t’emprunter ne te détourne pas. Ceci semble être le meilleur moyen pour devenir esclave ou se transformer en paillasson. Walter Wink, spécialiste du Nouveau Testament, a mis en lumière cet enseignement, le replaçant dans son contexte culturel et temporel. Il s’agit de renoncer aux représailles et à la vengeance. Dans une culture patriarcale fondée sur l’honneur et la honte, ce n’était pas une tâche facile. Jésus proposait une façon d’agir pouvant être interprétée comme féminine dans la culture de l’ancienne Méditerranée. Jésus demande à la victime de prendre le contrôle de la situation. Tendez l’autre joue par défi et dignité au lieu de vous écraser. Faites en sorte que le soldat romain qui vous oblige à parcourir le mille réglementaire ait des ennuis en continuant plus loin. Honte publique pour le créancier qui vous a dépouillé de vos vêtements. Jésus se détache continuellement de la culture qui l’entoure, refaçonnant au passage les gens selon un modèle différent. Jésus n’est pas un pacifiste et ne nous demande pas de l’être. Il est non-violent, c’est bien plus efficace, et avec des résultats durables.

LA PRIMAUTÉ DE L’AMOUR

L’amour est le fil conducteur de tout le Nouveau Testament : les quatre évangiles, les lettres de Paul et les lettres de Jean. Luc et Matthieu sont intransigeants : il ne suffit pas d’aimer ceux qui vous aiment. Pour être enfant du Dieu Très-Haut, il faut aimer sans distinction ni condition, même ses persécuteurs et ses ennemis. Dieu donne pareillement aux bons comme aux méchants, aux reconnaissants et aux ingrats. Il est clair que Jésus s’écarte de la culture et de la société de son temps, car ses réponses son loin d’être humaines. Il s’agit ici d’un commandement et une nouvelle orientation. Dans l’évangile de Jean, il ordonne

à ses disciples de s’aimer les uns les autres comme il les a aimés et de donner leur vie les uns pour les autres. L’amour divin est illimité, il englobe tout, ainsi devrait être le nôtre.

L’engagement de Jésus envers les principes du royaume est particulièrement évident lors de son arrestation et de sa mort. Il déclare au procurateur romain cynique que si son royaume était de ce monde, s’il jouait selon les règles du monde, ses disciples se seraient battus en son nom. Dans Matthieu 26,52, il ordonne à l’un de ses apôtres au sang chaud de ranger son épée—car tous ceux qui auront pris le glaive, périront par le glaive. Enfin, sur le modèle du Serviteur de Yahvé (Isaïe), il reste muet devant ses accusateurs et ne résiste pas.

Pour élaborer l’image d’un Jésus nonviolent dans le Nouveau Testament, il ne s’agit pas de sélectionner des passages agréables. Il est nécessaire de rechercher une représentation raisonnablement cohérente de Jésus, en omettant les passages aberrants tels que l’Apocalypse (qui a été considérée avec suspicion dès le début). Dans les évangiles, Jésus est présenté comme incarnant l’amour et la non-violence. Les lettres de Paul et certaines épîtres pastorales reprennent son insistance sur la primauté de l’amour.

Les enseignements non-violents dispensés et manifestés par Jésus ont rarement été mis en pratique. Ils sont considérés comme utopiques et irréalistes. Mais ceux qui choississent de vivre selon ces principes peuvent faire des choses merveilleuses et changer le monde. François d’Assise, Mahatma Gandhi, Léon Tolstoï, Martin Luther King, Mère Térèsa, Dorothy Day et Hildegarde de Bingen en sont quelques exemples.

5

www.magdalacolloquy.org

“L’amour seul est capable de mouvoir l’être.”

Pierre Teilhard de Chardin (L’Éternel Féminin).

Kathleen MacInnis Kichline est titulaire d’une maîtrise en théologie de l’université de Seattle, où elle a également enseigné des retraites spirituelles en tant que professeur adjoint. Actuellement retraitée à Seattle, elle poursuit un ministère actif proposant des retraites et présentations en ligne et en personne. Elle est l’auteure de “Sisters in Scripture : Exploring the Relationships of Biblical Women” (Paulist Press, 2009) et “Never on Sunday : A look at the Women NOT in the Lectionary”, qui sera bientôt publié en espagnol. Son livre le plus récent est “Why These Women : Four Stories You Need to Read Before You Read the Story of Jesus” www.sistersinscripture.com.

Être belle: La mise en garde de la Bible

Kathleen MacInnis Kichline

“La femme était très agreable à voir” (2 Samuel 11,2). C’est tout ce que la Bible nous dit sur Bethsabée, hormis le fait qu’elle soit décrite comme étant “la femme d’Urie le Hittite” (2 Samuel 11,4). Tout ce qui arrive à Bethsabée dans le récit biblique part de ce constat. Ce que nous pensons savoir sur elle, nous vient d’un ensemble de commentaires et de descriptions mentionnés hors du contexte des Écritures ; et ces descriptions sont nombreuses : “tentatrice, séductrice, adultère, intrigante...” Bien qu’aucun de ces termes ne soit étayé dans le texte lui-même, cette impression demeure.

J’ai récemment conduit une retraite sur mon livre Why These Women : Four Stories You Need to Read Before You Read the Story of Jesus (Pourquoi ces femmes? Quatre histoires à lire avant de lire l’histoire de Jésus). Lorsque nous avons discuté de Bethsabée, l’une des participantes a raconté que lorsqu’elle était très jeune, sa grand-mère lui avait dit que le péché de Bethsabée était d’être belle. Elle a donc intériorisé ce message, elle a grandi sans accepter d’être belle ou accepter que les autres la voient belle. Une inhibition qui a eu des conséquences durables et douloureuses. Quel incroyable message à transmettre à une jeune fille !

Pourtant, je sais que c’est vrai. J’ai un souvenir plus subtil qui date de mes dix ans, un message semblable. Je marchais avec ma grand-mère lorsque nous sommes arrivées à un coin de rue. Alors que nous attendions que le feu change, une femme ayant à peu près l’âge de ma grand-mère, dit à mon sujet : “Quelle jolie petite fille ! Je parie que Grace Kelly devait lui ressembler au même âge”. Ma grand-mère en tournant les talons, la réprimanda disant : “Ça ne va pas de lui dire de telles choses, tu vas la rendre vaniteuse !”

Les grands-mères avaient peut-être raison. Il est sans doute préférable de ne pas être qualifiée de “belle”, surtout dans la Bible. Cela peut attirer des regards indésirables et ça commence très tôt dans l’histoire. Parce que Sara est belle et qu’Abraham craint pour sa vie, il la fait passer pour sa sœur et par deux fois elle se retrouve dans un harem. Une génération plus tard, Isaac fait de même avec Rébecca. Bien plus tard dans l’histoire d’Israël, la belle Esther est arrachée à son foyer et jetée dans le harem d’un roi maléfique pour assouvir son

www.magdalacolloquy.org

6

ego, sa convoitise et son pouvoir dévorant. Le fils de David, Absalom, convoite la beauté de sa sœur Tamar ; elle est violée et abandonnée. Dans le livre de Daniel, la jeune épouse hébraïque belle et vertueuse, Suzanne, est, comme Bethsabée, épiée entrain de se baigner et des voyeurs lubriques la forcent à choisir entre le chantage et la soumission à leurs avances.

Telle une sorte de conte moral biblique, éviter les dangers de la séduction est une mise en garde aussi sérieuse que celle des contes médiévaux sur le grand méchant loup. Certaines femmes, comme Rachel, sont aimées pour leur beauté, la seule femme de la Bible à être embrassée par un homme. David était attiré par Abigaïl, la femme était sensée et bien faite (1 Samuel 25,3). Il s’agit là de commentaires mineurs au sein d’un texte problématique plus large.

Dans le livre des Proverbes il est dit : “Trompeuse la grâce et vaine la beauté ! la femme qui craint Yahvé, c’est elle qui sera louée” (Prov. 31,30). Il s’agit là d’une dichotomie qui dessert les femmes au fil des ans. Dans le langage actuel nous utilisons des expressions telles que “positivité corporelle.” Nous reconnaissons à la femme le droit de se sentir bien dans son corps et soigner son apparence ; des valeurs que nous chérissons pour les jeunes filles et les femmes de tous âges. Vu avec notre conscience actuelle, il est consternant de découvrir que nos propres textes sacrés viennent saper ces efforts. Que pouvons-nous donc faire face à de tels messages dérangeants et peu subtils?

Le Cantique des Cantiques propose une version ètonnament surprenante corrigeant ce schéma. Les mots “belle et beau” sont employés à de nombreuses reprises dans les huit chapitres qui le composent : “Je suis noire mais charmante” (1,5), “Que tu es belle, ma compagne, que tu es belle !” (4,1), “Tu es toute belle ma compagne” (4,7), “ô la plus belle d’entre les femmes” (5,9), “Qu’ils sont beaux tes pieds” (7,1). Lire ces textes, c’est exulter devant le pouvoir d’éveil à la beauté.

Cependant les correctifs les plus importants dans les Écritures sacrées se trouvent dans les textes sur la vie de Jésu-Christ. Rien dans la vie, les paroles ou l’exemple de Jésus n’est irrespectueux envers les femmes, rien ne leur enlève le pouvoir. Les femmes sont ses confidentes et ses soutiens. Il les appelle chacune par leur nom, il les écoute, leur accordant sa

www.magdalacolloquy.org 7

confiance pour sa mission et les cite en exemple.

L’onction de Jésus, telle que décrite par Marc et Matthieu, se déroule dans la maison de Simon le lépreux. Lorsque la femme brise le vase d’albâtre contenant du vrai nard “d’un grand prix” (Marc 14,3) pour le verser sur la tête de Jésus, les spectateurs critiquent son extravagance.

Mais Jésus répond : “Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous des ennuis” (Marc 14,6). Dans les paroles protectrices de Jésus, j’entends des échos de la parabole de Nathan sur le petit agneau qu’est Bethsabée, irréprochable aux yeux de Dieu (cf. 2 Samuel 12,4).

“Ce qu’elle pouvait, elle l’a fait” (Marc 14,8). En accueillant et en louant sa bonté, Jésus attire l’attention sur toutes les femmes de l’Écriture, y compris celles qui ont souffert du fait de leur beauté, des femmes dont la vie était bien plus que leur apparence.

En disant “ce qu’elle a fait sera aussi raconté, en mémoire d’elle” (Marc 14,9), Jésus prédit un avenir où elle et d’autres femmes seront honorées pour leurs actes. Il annonce ce qui sera, même si ce n’est pas encore le cas ; un temps où l’on se souviendra des femmes, de leurs histoires et les leçons apprises d’elles ; un temps où leurs noms jaillissant sur nos lèvres ne seront pas oubliés.

Cette ère tant attentue commence chaque fois que nous rencontrons un texte du lectionnaire mettant en avant les femmes. En proclamant et en explorant de telles histoires, surtout dans le contexte de la liturgie, nous nous adressons à chaque femme, à chaque jeune fille, la déplaçant de la périphérie à l’action centrale de l’Évangile. Le simple fait de considérer les femmes dans les Écritures touche particulièrement les jeunes, d’une manière qui dépasse les mots prononcés. Cet effet s’amplifie lorsqu’une femme est impliquée dans la proclamation ou l’interprétation des textes. Il s’agit ni plus ni moins d’une reconstitution de Luc 13,10-17, lorsqu’en plein culte, Jésus interpelle une femme toute courbée pour lui rendre santé et dignité. Cette histoire hélas n’est jamais proclamée le dimanche aux États-Unis, car elle n’est pas incluse dans le lectionnaire.

www.magdalacolloquy.org

8

Demeurer inébranlable : Marguerite de Castello

Lucinda M. Vardey

Lucinda M. Vardey

Lucinda M. Vardey est rédactrice en chef de la revue D’un Commun Accord. Pour en savoir plus sur son parcours, veuillez consulter notre site Web.

Sans aucun doute une vie de sainteté engendre beaucoup de souffrance. En lisant les récits des saints, nous apprenons comment ils ont porté leur croix. Ils témoignent tous de constance, de courage, de foi et d’amour à l’exemple de Jésus.

L’histoire de Marguerite de Castello touche de nombreuses personnes. Par son attitude et ses actions fidèles au modèle du Christ, elle nous en donne un des meilleurs exemples. Elle vécut aux XIIIe et XIVe siècles, période de transition entre l’âge de la chevalerie et le début du modernisme. La plupart des saints se sont convertis à un moment ou à un autre de leur vie. Ce n’est pas le cas de Marguerite. Son parcours se déroule sans heurt depuis sa naissance jusqu’à sa mort à l’âge de trente-trois ans.

Alors que les personnes affligées de limitations physiques peuvent donner des leçons de compassion aux personnes incapables de se débrouiller seules, Marguerite n’en reçu aucune. Le choix radical de demeurer imperturbable face aux circonstances et au comportement des autres à son égard est vraiment unique.

Premier enfant de parents nobles des Marches en Italie, elle naît en 1287. Propriétaire terrien célèbre pour ses prouesses militaires et sa richesse, son père

s’attendait à célébrer la naissance d’un fils. Mais le silence règne dans le château à l’arrivée d’une petite fille difforme et aveugle. Après s’être remis de leur choc, les parents la confient à une servante du château, lui demandant de garder le secret sur l’existence de leur enfant, à l’exception du personnel du château. Le prêtre local exige cependant qu’elle soit baptisée ; la servante la conduit donc à l’église et lui donne le nom de “Marguerite,” qui signifie “perle.”

Marguerite est naine avec une jambe plus courte que l’autre, mais depuis toute petite elle circule dans le château à l’aide de béquilles, elle est pleine d’amabilité et est très sociable. Cependant, elle a été avertie de ne pas s’approcher de ses parents ni des invités en visite. Après qu’une des invitées la découvre par hasard, ses parents, soucieux d’éviter que ça ne se reproduise, enferment Marguerite, âgée de 6 ans, dans une petite cellule située à côté de l’église dans les montagnes. Là, à travers un trou elle pouvait sentir l’autel tout proche et recevoir nourriture et boisson. Ses parents avaient l’intention de la laisser dans cette petite prison le reste de sa vie.

En dehors de la femme de chambre, son seul visiteur est l’aumônier de la paroisse, qui se charge de l’éduquer. Il trouve son esprit “lumineux” et admire sa patience à comprendre la vie et ses problèmes. Marguerite est amenée à accepter non seulement ses afflictions physiques, mais aussi son incarcération comme un don spécial de Dieu. Tout en supportant le froid et la chaleur intenses selon les saisons, elle ne se plaint jamais et ne demande rien.

www.magdalacolloquy.org 9

UN MIRACLE POSSIBLE

Douze ans plus tard, en 1305, après l’élection d’un cardinal français devenu le pape Clément V, puis son transfert de Rome en France, de nombreux États pontificaux et républiques italiennes deviennent vulnérables aux attaques. Craignant qu’elle ne soit découverte par des soldats intrusifs, son père installe Marguerite dans le palais familial de la ville voisine.

Elle est ravie de retrouver ses parents qui l’escortent en calèche, mais tout espoir de réconciliation ou de relation est anéanti lorsqu’ils la placent dans un caveau souterrain, meublé d’un simple banc et d’une table. Sommée de garder le silence, elle n’est autorisée à parler qu’au serviteur qui lui apporte ses repas quotidiens. Dans ce lieu Marguerite va vivre une souffrance plus intense, celle de la solitude, privée de la visite du prêtre, de la participation à la messe et à l’eucharistie.

Suite à la signature d’un traité de paix, ses parents apprennent par des pèlerins allemands que des personnes handicapées et malades avaient été guéries sur la tombe d’un frère franciscain appelé Fra Giacomo, dans la ville voisine de Cittå di Castello, en Ombrie. Folle de joie, Marguerite, qui a maintenant près de 20 ans, est escortée tôt un matin par ses parents jusqu’au site. Toute la famille assiste à la messe matinale et prie pour une guérison miraculeuse. En l’absence de signes visibles de changement, ses parents la laisse dans l’église, lui promettant de revenir la chercher en fin d’après-midi, ce qu’ils ne font pas. Ils l’abandonnent là et quittent la ville. Le gardien, qui devait fermer l’église pour la nuit, conduit cette petite silhouette solitaire vers la sortie. Gelée et affamée, Marguerite passe la nuit sur les marches de l’église, dans une ville qu’elle ne connait pas.

Se liant d’amitié avec un couple de mendiants le lendemain matin, elle apprend à repérer où trouver une fontaine pour boire et se laver et où s’abriter pour la nuit. À l’approche de Noël, ces amis la trouvent couverte de neige dans l’embrasure d’une porte, ils l’invitent à dormir avec eux dans une étable. Cette expérience pris une profonde signification spirituelle pour Marguerite, elle y voit le signe qu’elle n’est plus une fille de la noblesse, qu’elle n’est plus orpheline, mais qu’elle est fille de Dieu. Dieu est désormais son seul parent ; Jésus, Marie et Joseph à Bethléem, sa seule et unique famille.

LES MOUVEMENTS DE L’ESPRIT

Le caractère joyeux et aimant de Marguerite suscite la méfiance des habitants de la ville. Ils se demandent ce qui peut bien la rendre joyeuse dans son état. Avec le temps, cependant, elle gagne leur admiration et leur respect puis est invitée dans leurs maisons. Tout acte de générosité à son égard est récompensé au centuple : certaines familles connaissent des guérisons extraordinaires, les querelles s’apaisent et les malades guérissent.

La foi de Marguerite, son zèle et sa dévotion à Dieu lui valent d’être recommandée pour la vie religieuse. Son entrée au couvent cependant provoque des problèmes au sein de la communauté, car elle adhère avec discipline à la règle religieuse, ce qui n’est pas le cas des autres sœurs. Le comportement strict de Marguerite perturbe tellement les religieuses qu’on lui demande de partir.

www.magdalacolloquy.org

10

La vie à la rue n’est plus comme avant. Chassée du couvent, Marguerite subit le ridicule, et fait l’objet de ragots honteux. Elle n’y a jamais répondu, ni s’est défendu des accusations portées contre elle. Elle s’est contentée d’exprimer ses remords d’avoir déçu les nonnes.

Après une retraite chez des frères dominicains locaux, Marguerite rejoint le Tiers Ordre de la Pénitence et entre dans une vie de prière incessante au service aimant des autres. Elle rend visite aux malades et aux mourants, elle apporte beaucoup de réconfort et de soins à ceux qui ont besoin. On lui confie la tâche d’enseigner la religion aux enfants d’une riche famille, elle va s’installer dans une cabane sur le terrain de leur palais. Malgré les risques encourus pour les femmes, Marguerite commence à rendre visite aux prisonniers.

Elle prédit sa mort imminente en 1320 et s’éteint le sourire aux lèvres. Alors que son corps est conduit au tombeau, un jeune couple, dont l’enfant ne pouvait pas marcher en raison d’une courbure extrême de la colonne vertébrale, pousse leur fille vers le corps de Marguerite. Des témoins ont affirmé que son bras gauche s’est levé du linceul, s’est tendu vers l’enfant et l’a guérie.

Patronne des handicapés physiques, Marguerite a été béatifiée le l8 novembre 1609 et canonisée par le pape François le 24 avril 2021.

Sainte Marguerite de Castello est encore aujourd’hui aimée et commémorée. Son corps non corrompu repose sous le maître-autel de l’église dominicaine de Città di Castello. Les gens viennent y allumer un cierge et dire une prière.

Bien qu’enfant non désirée, sans amour et rejetée, Marguerite ne s’est jamais souciée de son sort. C’est un exemple d’acceptation à l’état pur. Les circonstances extérieures n’ont jamais affecté son être profond et sa fraîcheur, ceci grâce à une grande intériorité spirituelle. Une belle âme, une femme pleine de compassion et amoureuse de Dieu, durant sa courte vie Marguerite s’est révélée l’incarnation parfaite des Béatitudes de Jésus.

Pape François (Audience du 5 mars 2023).

11

www.magdalacolloquy.org

“Partout où les femmes sont présentes, l’Église change et va de l’avant.”

Giulia Vannini moniale augustinienne, vit depuis neuf ans dans la communauté monastique de Pennabilli (Rimini, Italie. Elle partage avec 13 autres sœurs une vie de prière, d’étude, de travail, d’accueil et de partage avec tous ceux en visite au monastère. Née en 1992 à Florence, elle et Sœur Chiara, sa compagne de voyage, entrent au monastère en 2014 et le 25 juin 2022, prononcent ensembles leurs voeux. Pendant ses années de formation elle étudit, avec d’autres de ses soeurs, en vue d’obtenir son baccalauréat en théologie. Elle l’obtient en 2020 à l’Institut patristique Augustinianum.

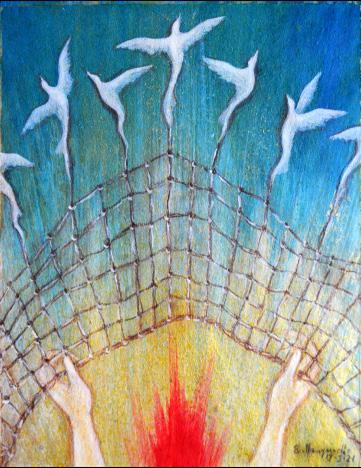

Comme un filet jeté dans la mer

Giulia Vannin O.S.A.

“Le royaume des cieux est encore semblable à une senne lancée dans la mer, quiramasse toute espèce [de poissons]” (Matt. 13,47).

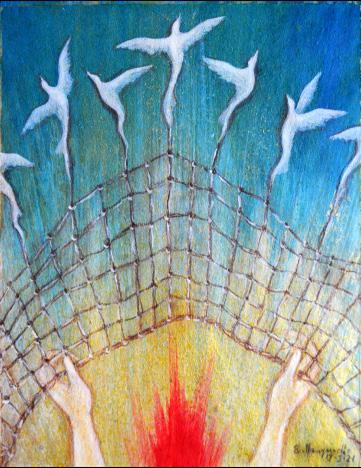

Ces paroles de Jésus illustrent parfaitement ma vie avec Dieu et mon parcours monastique. Dans l’Ancien Testament, le mot “filet” a une connotation négative qui décrit le fait de trébucher, tomber, ou un ensemble de choses mauvaises et dangereuses : “Des orgueilleux ont caché pour moi un filet, pour rets ils m’ont tendu des cordes, au bord du sentier, pour moi ils ont posé des pièges.” (Ps. 140,6) : “Le méchant convoite le filet des mauvais” (Prov. 12,12). Le “filet” est aussi une métaphore utilisée par Dieu pour indiquer son action forte et décisive à l’égard des rebelles : “Je tendrai sur lui mon filet et il sera pris dans mes rets” (Ezéchiel 17,20). Cependant, dans l’Évangile, le mot “filet” perd toute négativité. Il devient au contraire une métaphore positive du Royaume, décrivant l’environnement et la réalité quotidienne vécue par Jésus. Les pêcheurs faisaient partie de cet environnement.

En quoi ces citations me parlent-elles en tant que jeune moniale augustinienne ? Alors que je poursuis ma vie monastique, je pense souvent aux filets de l’Évangile.

“Et en passant le long de la mer de Galilée, Il vit Simon et André, le frère de Simon, qui lançait [l’épervier] dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs. Et Jésus leur dit : “Venez, à ma suite et je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. Et aussitôt, laissant les filets, ils le suivirent” (Marc 1,16-17).

Mon appel à la vie monastique fut semblable aux récits évangéliques de l’appel de Jésus aux premiers disciples. Moi aussi, j’ai abandonné mes filets pour suivre un désir plus fort que tous les autres, appréhender le seul amour de ma vie. J’ai découvert que mon chemin compte d’innombrables abandons de filets. Chaque fois qu’un choix se présente, et ils sont nombreux sur le chemin, je suis obligée d’abandonner quelque chose derrière moi. Je dois sans cesse jeter mes filets pardessus bord. Ceci exige que je ne garde rien pour moi, que je ne m’accroche pas, que je ne sois plus propriétaire de mes filets. Jeter est un départ constructif, un départ qui porte du fruit. Luc le souligne dans son récit de l’appel des disciples : Jésus dit à Simon : “Avance en eau profonde, et lâchez vos filets pour la pêche. Et répondant Simon dit: “Chef, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais sur ta parole je vais lâcher les filets” (Luc 5,4-5).

www.magdalacolloquy.org

12

Ce lancer de filets dans ma propre vie est une expérience qui change avec le temps, mais provient toujours de la même source. La règle augustinienne (1:3) dit : “Ne revendiquez rien comme étant votre propriété personnelle ; au contraire, que tout soit mis en commun entre vous” et “Que le bien commun passe avant le bien individuel, et non l’inverse” (ibid. 5:2). Il s’agit d’essayer de renoncer à tout ce qui est privé et exclusif : dans les choses, les relations, les pensées, les sentiments et dans l’amour. Pour Saint Augustin, ce mode de vie est le mode approprié pour vivre pauvreté, chasteté et obéissance. Il exige non seulement le renoncement, mais aussi le partage.

Renoncer à tout ce qui est personnel et exclusif en s’occupant plutôt de ce qui est commun n’est pas une expérience facile, ni immédiate. Pourtant, elle contient en ellemême la promesse d’une vie d’abondance, que l’on ne découvre qu’après avoir jeté ses filets.

“Et l’ayant fait, ils capturèrent une multitude nombreuse de poissons; leurs filets se déchiraient. Et ils firent signe à leurs associés [qui étaient] dans l’autre bateau de leur venir en aide. Et ils vinrent, et on remplit deux bateaux, au point qu’ils s’enfonçaient” (Luc 5,6-7).

Ma vie de jeune moniale signifie constamment jeter mes filets choisissant chaque jour de ne pas les remonter. C’est-àdire demeurer dans une attitude de filets jetés, de filets à la mer, dans l’absolue confiance qu’ils ne se casseront pas, ne se perdront pas, ne se déchireront pas. Ceci même quand la vie réclame trop, que je n’ai pas assez à donner, ou quand je ne peux plus faire face à tout ce qui se présente. Car c’est Lui qui, dès que je choisis de jeter mes filets, avec moi les garde et les maintient : “Quand donc ils furent descendus à terre, ils aperçoivent un feu de braise disposé là, et du menu poisson

placé dessus, et du pain. Jésus leur dit : “Apportez de ces menus poissons que vous venez d’attraper. Simon-Pierre monta [dans le bateau] et tira à terre le filet rempli de gros poissons : cent cinquante-trois !... et bien qu’il y en eût tant, le filet ne se déchira pas.” (Jean 21,9-11).

Le filet m’appartient : c’est ma liberté. Chaque jour, je dois choisir de faire confiance ou non, de me donner ou non, à Lui tout d’abord, la promesse de Dieu est pour moi et pour tous. Ce n’est qu’à l’intérieur de cette promesse de vie, propre à chacun, que nous pouvons nous aussi oser partir et jeter notre petit filet.

J’ai le sentiment que la promesse de Dieu concernant ma vie d’aujourd’hui est contenue dans le verset de l’Évangile de Matthieu : “Le royaume des Cieux est encore semblable à une senne lancée dans la mer, et qui ramasse toute espèce [de poissons]” (Matthieu 13,47).

Comment rassembler sous une seule forme vivante, tout ce que je suis, tout ce que je ressens, tout ce que je désire ? Le trouble provoqué par ces questions est précédé par un Amour qui peut tout maintenir. Le premier filet jeté dans la mer de ma vie c’est le Sien. Un filet, un Amour qui maintient réunies toutes les espèces de poissons, toutes les parties de moi ; qui promet de tout rassembler pour que rien ne se perde.

www.magdalacolloquy.org 13

14

www.magdalacolloquy.org

L’entretien de Magdala

Greg Rupik e Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz

Greg Rupik collabore à la rédaction d’Un Commun Accord. Pour plus d’informations sur son parcours, veuillez consulter notre site web.

Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz est philosophe et théologienne, elle a publié des ouvrages sur l’anthropologie culturelle, le féminisme et le genre, la philosophie des religions (ainsi que la philosophie des XIXe et XXe siècles), sur la phénoménologie, une branche de la philosophie. Ses travaux portent notamment sur le théologien Romano Guardini et Edith Stein (Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix). Elle dirige depuis ces douze dernières années l’Institut des philosophies et religions européennes, la Hochschule Benedikt XVI de Heiligenkreuz à Vienne en Autriche. Plus récemment, en 2021 elle reçoit le prix Ratzinger en théologie, décerné par le pape François à Rome.

Greg Rupik: Dans ses recherches, ses écrits et à travers sa propre expérience, Edith Stein (Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix) a étudié les multiples facettes du concept “être.” Pouvez-vous nous en parler ?

Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz: C’est l’une des femmes philosophes de premier plan du siècle dernier. Élève d’Edmund Husserl, elle fut l’une de ses premières étudiantes à terminer en 1916 son doctorat sur le thème de l’empathie. Elle reçut pour cette thèse la mention summa cum laude. Employée par la suite par Husserl, elle fut en fait la première femme assistante en philosophie en Allemagne.

Elle étudie la phénoménologie (étude philosophique des apparences), la spécialité d’Husserl. Elle possédait une capacité exceptionnelle à interpréter les idées d’Husserl et, en tant que maître-élève, elle termine trois de ses livres, celui-ci étant dans l’incapacité de terminer. Le fait qu’il lui ait confié ce travail montre le niveau des compétences philosophiques d’Edith. Cette confiance s’altéra cependant lorsqu’elle se convertit au catholicisme. Elle collaborait aussi avec Martin Heidegger qui, comme elle, passe de l’école de la phénoménologie à celle de l’ontologie (science de l’être).

www.magdalacolloquy.org 15

GR: Elle passe du statut de “non-croyante radicale” (venant d’une famille juive) à celui de religieuse catholique, puis celui de martyre. Comment ce vécu influence-t-il son travail et sa philosophie ?

HBG: Après la catastrophe de la Première Guerre mondiale, des centaines d’intellectuels se convertissent à la foi catholique. Ceci modifia le caractère protestant de l’Allemagne. Des intellectuels russes font aussi entrer l’Église orthodoxe en Allemagne. Presque du jour au lendemain, ces deux vieilles Églises deviennent une alternative au bastion protestant dominant. De nombreux étudiants d’Husserl se convertissent, dont des Juifs. La conversion d’Edith Stein a été progressive, elle s’inscrite dans le courant culturel ambiant.

GR: Est-ce que sa conversion au catholicisme et son expérience de femme philosophe en général, ont changé sa conception de la philosophie et de l’être ?

HBG: Oui, c’est vrai. Devenir catholique offrait une vision universelle du monde ; la philosophie était aussi perçue de cette façon, mais un peu différemment, en moins personnel. Comme ancienne non-croyante, elle n’avait pas pris conscience de l’universalité de la foi et de la religion. Bien sûr, elle savait combien la philosophie et la théologie étaient étroitement liées, grâce à la lecture de Platon par exemple. Lors de sa conversion, elle doit aborder un domaine dans lequel elle n’est pas prête à entrer, celui de la vérité, principal champ d’étude de la philosophie. Ce qu’elle découvre, c’est que la vérité mène à la transcendance. Thomas d’Aquin et Saint Augustin, ainsi que les Pères de l’Église, allaient lui ouvrir les yeux sur le fait que la vérité n’est pas seulement objective mais conduit à la connaissance de soi. Le mot vérité n’est pas uniquement un terme exprimant l’évolution des relations entre les choses ou la logique, mais une connexion personnelle avec le Divin. La vérité n’ai pas seulement dans les livres ou dans la pensée objective, mais dans l’humain. La vérité devenait un chemin vers une chose à laquelle elle ne s’attendait pas.

GR: Admettant que la vérité, en relation avec la philosophie et la réalité transcendante, comporte un élément personnel, Edith relie-t-elle ainsi le philosophique au théologique ?

HBG: Dans l’un de ses premiers ouvrages concernant les problèmes sociologiques de la pensée, il y a un passage étrange dans lequel elle décrit une expérience qui peut être identifiée comme étant la sienne, alors qu’elle ne nomme personne. Une inconnue ayant perdu toute confiance en la réalité plonge métaphoriquement dans l’eau, elle est incapable de respirer et proche de la noyade. Soudain elle se sent tirée hors de l’eau par une main ou un bras. L’inconnue se retrouve dans une pièce chaude au milieu de personnes qui prennent soin d’elle. Edith réalise que la pensée abstraite ne suffit pas, que la pensée seule n’aide pas une personne en train de se noyer. Par ce geste symbolique d’être tenue et tirée hors de l’eau, elle comprends le secret : au centre des choses, il y a une personne. Notre existence n’est pas une existence anonyme dans un monde uniquement composé d’objets. Au centre de notre être, il y a une Volonté, une personne, une initiative créatrice. Entrer en contact avec cette initiative, c’est prendre de la distance, c’est sortir de son petit monde.

Dans son livre, L’être fini et l’être éternel, qu’elle écrit au Carmel de Cologne en 1936 et 1937, elle

www.magdalacolloquy.org

16

aborde la question du sens et du but de la vie. Menons-nous une vie mortelle uniquement pour finir par mourir, ou tentons-nous d’explorer les différentes nuances ou points de vue qui pourraient donner un sens à notre existence ? Ce sont les principales idées abordées dans ce livre.

GR: Si, selon Edith Stein, le fait d’être semble avoir tant d’attrait et une telle portée dans ses recherches, comment envisage-elle le meilleur moyen ou la manière d’entrer en relation avec l’être ? Comment devrions-nous nous relier à l’être s’il est ce genre de réalité dans nos vies ?

HBG: Être est une notion abstraite et l’ontologie est un concept abstrait. La position adopté par Edith dans L’être fini et l’être éternel est que l’ontologie, bien qu’elle couvre de nombreux aspects différents de la nature de l’être, n’inclut pas nécessairement cette attraction. Elle aborde ce problème par le biais du concept du “je”, selon lequel nous nous percevons comme étant d’une manière spécifique et, en étant réfléchis, nous pouvons nous considérer et nous orienter dans une relation. Les plantes et les animaux sont incapables de partager tout ce qui nous entoure. Nous, les humains, sommes le centre de ce monde créé, mais la véritable profondeur de cette idée est que la raison pour laquelle nous sommes capables de partager et de communiquer est que nous avons d’abord été partagés et communiqués, avant même que nous en soyons conscients. Quelqu’un a eu une image de moi et me l’a donnée. Si je parle de “moi”, il s’agir du “moi” qui m’a initialement contemplé. Stein cite Exode 3,14 “Je suis qui Je suis,” que Dieu est au centre de tout ce que nous disons sur la réalité. Dire “je suis” est plus qu’une ontologie. Cela signifie que le “je suis” fait déjà partie d’une vie pleine, rayonnante et partagée.

Lorsque nous participons à ce “Je suis qui Je suis,” nous quittons notre petit monde et nous nous ouvrons au partage et à la relation non seulement avec Dieu, qui donne toute vie, mais aussi, de manière directe et indirecte, avec toutes les autres choses par l’intermédiaire de Dieu qui les a créées. Il s’agit d’une dualité de l’être : en apprenant à nous connaître nousmêmes, nous apprenons comment nous sommes connus par notre Créateur.

La deuxième position proposée par Edith nous fait passer de la philosophie à la théologie : nous participons aux forces que Dieu a accordées à ce monde ontologique. Cette ontologie est plus qu’elle-même. Par exemple, une pierre ne peut pas se refléter elle-même, mais Dieu qui l’a créée lui donne une sorte de qualité, celle d’être voulue et appréciée par l’ensemble de sa création. Une pierre n’est pas seulement une forme ou une chose.

GR: C’est magnifique, cette idée que j’ai reçu le don de moi-même, que je peux réfléchir sur moi-même et trouver cette capacité dans la transcendance qui m’entoure, comprendre que tout est don. Y a-t-il un lien avec le thème de ce journal sur la façon dont Edith Stein conçoit le Divin et l’être, incarnant ce que le pape François appelle “le génie féminin” ?

HBG: Oui, sa féminité a été essentielle pour elle dès le début. Au début de sa vie, elle s’est sérieusement engagée pour les droits des femmes dans l’arène politique. Mais lorsqu’elle est devenue chrétienne, elle a découvert deux choses : premièrement, qu’un homme et une

www.magdalacolloquy.org 17

femme sont dons, don pour eux-mêmes et don l’un pour l’autre, que les différences entre les deux sexes sont quelque chose de divin. Sa deuxième découverte concernait le domaine du Christ, à savoir que les deux sexes sont égaux devant lui, ce qui permit d’atténuer les différences entre les sexes. Appartenir à Jésus-Christ diminue l’importance d’être femme ou homme. À l’époque de Jésus, les femmes et les hommes avaient des devoirs et des responsabilités différents, mais ceux qui suivaient Jésus l’aimaient de la même manière, indépendamment de leur rôle individuel. Plus notre amour est profond, plus la différenciation sexuelle est abandonnée. La Règle de Saint-Benoît stipule qu’un abbé doit être comme une mère pour ses moines. Après avoir étudié la “mère” des carmélites déchaussées, Sainte Thérèse d’Avila, Edith a découvert son “esprit masculin.” Le fait d’être disciple de Jésus a transformé la différenciation sexuelle, autrefois un moyen de diviser les gens, en un moyen de les relier. Les deux sexes étaient unis de manière égale en Jésus, qui est lui-même l’être humain complet. Les proches de Jésus ont donc adopté cette façon d’être humain.

GR: Merci, professeure Gerl-Falkovitz, de nous avoir fourni certains éléments du génie féminin d’Edith Stein.

Paul Evdokimov (La Femme et le Salut du Monde).

Mary Jo Leddy est écrivaine, conférencière, théologienne et activiste sociale. Elle a été la rédactrice en chef fondatrice du journal Catholic New Times. Après avoir été membre des Sœurs de Notre-Dame de Sion pendant quelques années, elle commence à travailler et à vivre avec des réfugiés et fonde une maison d’accueil devenue par la suite la communauté de la Maison Romero. Elle enseigne dans de nombreuses écoles de théologie et reçoit plusieurs doctorats honorifiques. Elle est Senior Fellow au Massey College de l’université de Toronto et membre du conseil d’administration de PEN Canada et du Massey College. Elle reçoit plusieurs prix dont le prix des relations humaines du Conseil canadien des chrétiens et des juifs (1987), le prix de la citoyenneté de l’Ontario (1993) et l’Ordre du Canada (1996. Ses nombreux ouvrages comprennent “Say to the Darkness We Beg to Differ” (Lester &OrpenDennys, 1990) ; “Reweaving Religious Life : Beyond the Liberal Model” (Twenty Third Publications, 1990) ; “At the Border Called Hope : Where Refugees are Neighbours” (HarperCollins, 1997) et “The Other Face of God : When the Stranger Calls Us Home” (Orbis 2011). Ce qui suit est un extrait de “Radical Gratitude” de Mary Jo Leddy (Maryknoll, NY : Orbis Books, 2002), utilisé avec l’aimable autorisation d’Orbis Books. Pour plus d’informations sur Mary Jo Leddy vous pouvez aller sur le site novalis.ca

www.magdalacolloquy.org

18

“Le féminin opère au niveau de la structure de l’être: il n’est pas “le Verbe” mais la matrice de la création.”

Notre raison d’être

Mary Jo Leddy

Autrefois, la structure narrative sous-jacente de nos vies provenait de notre culture, notre pays, notre religion, ou même du sport. Depuis la fondation de l’Amérique, le mythe moderne du progrès a conduit nos vies par la seule force de son optimisme. L’esprit américain était considéré comme essentiellement expansif et même extrêmement généreux. La vision fondatrice et les idéaux de la république, telles la liberté et la poursuite du bonheur ont fait grandir la nation. Les grandes religions prêchaient une histoire biblique révélant l’origine et le destin de la personne humaine.

Ce type de chemin existe toujours, mais ne semble plus assez fort pour nous arracher aux courants culturels du consumérisme. Les événements du XXe siècle, à la fois barbares et éminemment modernes, ont fait douter du mythe du progrès comme aucune critique philosophique n’aurait pu le faire. Les idéaux fondateurs de la république se perdent dans les impératifs de l’empire. Alors que les grandes religions associent leur message aux mythes dominants de la culture, leurs voix s’affaiblissent et se perdent.

La fatigue est le signe banal et certain de la perte d’esprit et de sens. Quand je pense aux nombres de fois où en travaillant, j’étais convaincue du bien fondé de mon travail, je pouvais travailler pendant des heures et me réveiller fraîche et dispose. Quand je me suis mise à douter de la finalité de ce travail, je fatiguais plus facilement, je prenais de longues pauses, je me mettais à planifier mes vacances, j’ai suivi des cours sur la gestion du temps et sur comment se fixer des limites.

Je me souviens d’une conversation avec une amie qui s’inquiétait de devoir s’occuper de son jeune fils. Tout comme son mari

elle a beaucoup d’occupations. Le matin ils se lèvent, préparent l’enfant pour la crèche, vont travailler, rentrent à la maison, préparent le dîner, préparent l’enfant pour le coucher, se préparent pour le travail du lendemain. “Parfois, j’ai l’impression que ma vie n’est qu’une suite d’étapes,” dit-elle. La conversation aurait été assez banale si ce n’est qu’elle poursuivit : “Mais ce que j’aime, je ne peux pas le faire : Ce que j’aime faire en soirée avant de me coucher, c’est aller dans la chambre de mon fils et le regarder. J’adore le regarder. Alors, toute la fatigue disparaît et ceci a un sens.”

Notre raison d’être rassemble tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, nous comblant d’énergie vitale .Ceci devient le tracé qui unis tous nos autres objectifs de vie. Ça ne signifie peut-être pas que notre vie progresse ou même s’améliore, mais nous comprenons pourquoi nous sommes là et à quoi nous servons.

JÉSUS ET LA RAISON D’ÊTRE DE SON EXISTENCE

Les chrétiens parmi nous peuvent prendre comme exemple ce Quelqu’un qui a trouvé le sens et le but à sa vie alors qu’Il traversait des moments de désordre et de douleur. Il suffit de se rappeler que Jésus a toujours considéré Dieu comme étant le centre de son être. À maintes reprises, il a dit à ses disciples qu’il venait de Dieu et qu’il allait à Dieu. Il savait qui il était, son identité intrinsèque résidait dans le mystère de sa naissance à Dieu. Il savait qu’il était pour Dieu, qu’il était venu annoncer la vision de Dieu, l’annonce du royaume de Dieu et les grands travaux de la grâce.

C’était le sens et le but de sa vie. C’était sa

www.magdalacolloquy.org 19

passion. L’affirmation de sa raison d’être était profondément ancrée sur la gratitude d’être né de Dieu. Dag Hammarskjold a exprimé en termes simples le lien profond entre la gratitude et la confiance en l’avenir : “Pour tout ce qui a été, merci ; pour tout ce qui sera, oui.”

Jésus nous a laissé cette vision, une vision suffisamment digne pour convoquer tous les aspects de notre être et l’ensemble de notre vie. Pourtant, cette vision n’est pas un plan détaillé de ce que nous devons faire ou de la manière dont nous devons le faire. C’est à nous de remplir les blancs, pour ainsi dire.

La grande vision de Dieu pour le monde n’est pas un plan concret, mais il est fascinant. Il nous donne un aperçu de la façon dont l’histoire du monde et la nôtre se termineront. Elle se terminera comme elle a commencé, dans la bonté. Croire à la vision de Dieu pour le monde et à sa réalisation fait toute la différence.

J’ai appris ceci d’une femme âgée très sainte, alors qu’elle était mourante. Elle s’appelait Kieran Flynn, une sœur de la miséricorde très respectée pour sa sagesse, sa connaissance de la vie spirituelle et de la vie tout court.

Kieran avait été diagnostiquée avec de multiples mélanomes, une forme de cancer particulièrement virulent et douloureux. Elle fut conduite au Massachusetts General Hospital vers la fin de sa maladie recevant de multiples doses de morphine pour soulager la douleur. Assez rapidement, elle est tombée dans le coma. Ceux d’entre nous qui s’étaient rassemblés autour d’elle, furent impressionnés de l’entrendre prononcer presque constamment ces courtes prières, à la manière d’un mantra rythmé : Tu es le chemin, Tu es la vérité, Tu es la vie, bénis les pauvres, prend pitié. Ces prières ne pouvaient pas provenir du conscient, mais du plus profond de l’inconscient. Au plus profond de son être, elle avait été façonnée par la parole de Dieu. Elle respirait Dieu, pour Dieu et avec Dieu. Elle était devenue prière.

Un après-midi, alors que nous étions tous les trois assis près de son lit dans la chambre d’hôpital, elle sembla se réveiller alors qu’elle ne pouvait pas être consciente. D’une voix très claire, elle dit : “J’ai fait un rêve : “J’ai fait un rêve. J’ai rêvé que tous les hommes et toutes les femmes étaient assis autour d’une table ronde, tous égaux, tous libres. Cela prendra mille ans, mais cela n’a pas d’importance car cela va arriver.”

Puis elle retourna d’où elle venait. J’ai interprèté ceci comme étant la vision de Dieu ou ce que l’on appelle traditionnellement la vision du royaume de Dieu. C’est un rêve de justice, de paix et d’amour.

Le rêve de Kieran faisait partie du grand rêve de Dieu pour le monde. Chacun d’entre nous fait partie de ce grand rêve. Nos petits rêves et nos espoirs font partie du projet de Dieu pour le monde. Il est parfois difficile d’entendre que “cela prendra mille ans”, mais ça fait toute la différence du monde si nous croyons à la réalisation de ce rêve. Ce rêve a le pouvoir de nous soutenir dans la lutte et le pouvoir de durer malgré l’effondrement de nos espoirs individuels.

www.magdalacolloquy.org

20

John Dalla Costa

John Dalla Costa Auteur

John Dalla Costa Auteur

et théologien, spécialiste des questions éthiques et morales, il a rédigé cinq livres. Pour en savoir plus sur son parcours, veuillez consulter notre site web.

Les incertitudes engendrées par l’intelligence artificielle suscitent des inquiétudes aussi profondes et complexes que les algorithmes qui pilotent l’apprentissage automatique. Les innovations provoquent toujours ce que les

économistes appellent la “destruction créatrice.” Toutefois, et ce n’est qu’un exemple parmi d’autres, l’intelligence artificielle est si puissante que les prévisionnistes économiques estiment qu’elle déplacera 300 millions d’emplois dans un avenir assez proche.1 Ses partisans promettent une utopie technologique globale sans répondre aux dilemmes moraux qui accompagnent une telle destruction. Il y a dix ans, le physicien Stephen Hawking avertissait que l’IA représenterait “une menace existentielle pour l’humanité.” 2

L’avènement de l’IA et ses répercutions sur l’être humain

www.magdalacolloquy.org 21

Les sonnettes d’alarme retentissent encore plus aujourd’hui , car la technologie a migré des laboratoires de développement vers des applications dans le monde réel. En mai 2023, plus de 350 technologues, pionniers de l’IA, scientifiques, universitaires et chefs d’entreprise ont publié une lettre demandant aux gouvernements du monde entier de réglementer d’urgence le développement, la diffusion et l’utilisation de l’intelligence artificielle. Ceux qui sont plongés dans les rouages de l’IA veulent maintenant que les personnes extérieures à l’industrie voient ce qu’ils voient : L’IA a le même potentiel que les armes nucléaires ou le changement climatique en tant que “pouvoir d’extinction.”3

Le pape François a abordé la question de l’IA à de nombreuses reprises. Il reconnaît les immenses possibilités offertes par cette technologie, tout en insistant pour que l’IA soit utilisée de manière éthique pour le bien de l’humanité et le bien commun. En mars 2023, il est allé plus loin en convoquant l’expérience des femmes afin qu’elles s’engagent pleinement vers des “changements cruciaux” et adressent les “blessures de notre temps”. Le pape note que l’intelligence artificielle soulève “des dynamiques de pouvoir nouvelles et imprévisibles”. Le point de vue et les conseils des femmes sont ici essentiels, “car elles sont les seules à pouvoir, à travers leur manière d’agir, synthétiser trois langages différents : le langage de l’esprit, celui du cœur et celui des mains. Tout cela à la fois. Une femme réfléchie pense ce qu’elle ressent et agit ; elle ressent ce qu’elle fait et pense ; elle fait ce qu’elle ressent et pense. Le tout en harmonie.” 4

Cette interprétation de l’harmonie décrite par le pape François est à la fois subversive et transformatrice. L’intelligence artificielle repose sur le langage des chiffres. Infiniment complexes, ces chiffres sont toujours binaires. Ils peuvent être combinés et composés pour le calcul, mais il leur manque la capacité la plus élémentaire, celle de l’échange, en raison de l’abîme qui sépare chaque chiffre. Les concepteurs d’IA tentent de programmer des boîtes noires et des robots afin qu’ils développent de l’empathie, de l’attention et d’autres émotions humaines. Si la sensibilité des machines peut ou non se concrétiser, un cœur de chiffres sera toujours beaucoup plus proche du “cœur de pierre” que du “cœur de chair” préconisé par les prophètes de Dieu (Ezéchiel 36,26).

L’IMAGE ET LES RESSEMBLANCES

Le paysage humain actuel, érodé et corrodé par les réseaux sociaux, présage d’une vie au centre d’une réalité virtuelle fondée sur un “cœur de chiffres.” Les machines et la technologie peuvent nous connecter de manière intelligente, mais les algorithmes sousjacents ne respectent ni la vie privée, ni la vérité. Le nombre de liens et de likes a déjà piégé

www.magdalacolloquy.org

22

les gens dans une dépendance addictive tout en stimulant la suspicion et le désespoir, ce qui débouche sur des dépressions. Les aptitudes personnelles à se lier d’amitié sont altérées et les relations deviennent de plus en plus intéressées. Les algorithmes d’apprentissage automatique s’appuient sur toutes les données et informations disponibles sur Internet-livres, articles, blogs, tweets et posts. Parce qu’elle est “à l’image et à la ressemblance de l’homme,” cette technologie ne peut donc pas échapper aux faiblesses, aux défauts et aux échecs humains, ce qui ne fera qu’amplifier les fausses vérités, le marketing dévalorisant et les idéologies haineuses ayant élu domicile en ligne.

L’IA est explicitement à l’image et à la ressemblance de l’homme, et non de la femme, de deux façons. Premièrement, ceux qui programment l’IA, ceux qui dirigent les entreprises technologiques et même ceux qui ont lancé les avertissements les plus virulents sont presque exclusivement des hommes. Les distorsions ou les préjugés résultant de ce déséquilibre entre les sexes ne peuvent qu’être préoccupants. Ce qui l’est encore plus, c’est que le développement et l’avenir de l’IA sont entre les mains des entreprises. Par conséquent, “l’image et la ressemblance” générées sur les algorithmes de l’IA ne sont pas de nature humaine, mais homo economicus, un artifice autrefois supprimé. Ce n’est plus la créature incarnée de chair et de sang, de corps, d’âme et d’esprit, mais “un homme économique... caractérisé par sa capacité infinie à prendre des décisions rationnelles... pour faire face à la concurrence et ainsi maximiser les profits.”5

Les trois langages du cœur, de l’esprit et des mains identifiés par le pape François invoquent l’Incarnation comme contrepoint. Le langage de l’intelligence inclut la sagesse ainsi que la connaissance et la compréhension : dons de l’Esprit Saint par lesquels le pouvoir des nouvelles connaissances est refaçonné par des priorités morales pour le plus grand bien commun. Le langage du cœur, source d’attention, de préoccupation et de toute éthique pratique, comble le fossé entre les nombres en tenant compte du cœur humain et de la vulnérabilité d’autrui. Le langage des mains exprime la sagesse et le cœur dans un échange pratique, dans le toucher, dans l’attention portée aux blessures d’autrui, dans la satisfaction des besoins d’autrui, dans l’aide à la construction de rêves communs.

Le pape François n’exclut pas les hommes de ce lien entre ces trois langages, car “cette synthèse est typiquement humaine.” Il souligne que le “génie des femmes” découle, en partie, de l’expérience d’exclusion et d’amoindrissement vécue au travers des blessures d’un monde déshumanisant. De ce fait les femmes ont assumé la plus grande partie de la responsabilité, comme prendre soin de ceux qui souffrent. Alors que l’IA projette son ombre sur tous les êtres humains, “les femmes peuvent apprendre aux hommes à faire de même”, car “ce sont les femmes qui, les premières, parviennent à cette harmonie de l’expression, de la pensée regroupant ces trois langages.”

Créés à l’image et à la ressemblance de Dieu, les êtres humains n’ont pas pour tâche de rendre la technologie plus humaine, mais de devenir eux-mêmes plus humains, en apprenant les compétences linguistiques nécessaires aux échanges. Ce faisant, notre ingéniosité et les outils que nous créons serviront effectivement, avec soin, la dignité humaine donnée par Dieu à tous nos sœurs et frères.

www.magdalacolloquy.org 23

Bibliographie:

1 Jack Kelly, “Goldman Sachs Predicts 300 million Jobs Will Be Lost or Degraded By Artificial Intelligence,” Forbes Magazine, March 31, 2023, https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2023/03/31/goldman-sachspredicts-300-million-jobs-will-be-lost-or-degraded-by-artificial-intelligence/.

2 Rory Cellen-Jones, “Stephen Hawking warns artificial intelligence could end mankind,” BBC News (Tech), 4/12/ 2014, https://www.bbc.com/news/technology-30290540.

3 Kevin Roose,”AI Poses ‘Risk of Extinction,’ Industry Leaders Warn,” New York Times, 23/05/ 2023, https:// www.nytimes.com/2023/05/30/technology/ai-threat-warning.html.

4 Discours de Sa Sainteté le Pape François aux membres de la Fondation Centesimus Annus Pro Pontifice et de l’Alliance stratégique des universités catholiques”, Cité du Vatican, 11 mars 2023 https://www.vatican.va/ content/francesco/en/speeches/2023/march/documents/20230311-incontro.html.

5 James Chen, “What is Homo Economicus? Definition, Meaning and Origin,” Investopedia, 31/07/2021 https://www.investopedia.com/terms/h/homoeconomicus.asp.

D’UN COMMUN ACCORD

O Dieu, notre créateur, Vous, qui nous avez faits et faites à votre image, donnez-nous la grâce de l’inclusion au cœur de Votre Église.

R : D’un commun accord, nous prions.

Jésus, notre Sauveur, Vous, qui avez reçu l’amour des femmes et des hommes, guérissez ce qui nous divise, et bénissez ce qui nous unit.

R : D’un commun accord, nous prions.

Esprit Saint, notre Consolateur, Vous, qui guidez ce travail, veillez sur nous qui espérons faire Votre volonté pour le bien de tous.

R : D’un commun accord, nous prions.

Marie, mère de Dieu, priez pour nous. Saint Joseph, restez près de nous.

Sagesse divine, éclairez-nous.

R : D’un commun accord, nous prions.

Amen.

Vos commentaires et réactions sont les bienvenus et nous envisagerons de les partager dans les prochains numéros ou sur notre site web. Veuillez envoyer vos commentaires à editor@magdalacolloquy.org

Si vous n’êtes pas encore abonné(e), vous pouvez le faire à tout moment et sans frais grâce au généreux soutien des Pères Basiliens de la Congrégation de Saint-Basile. Il suffit de visiter notre site web www.magdalacolloquy.org où vous pouvez également lire les anciens numéros de notre revue et être informé(e) de nos intentions et de nos activités.

La revue D’un commun accord est publiée en italien, en anglais et en français. Pour accéder aux autres versions linguistiques, veuillez visiter notre site web.

Musique de signature With One Accord (D’un commun accord) pour l’interview de Magdala, composée par le Dr John Paul Farahat et interprétée par Emily VanBerkum et le Dr John Paul Farahat.

Images utilisées dans ce numéro : Couverture et Page 2 “Arbre de séquoia dans le parc” photo John Dalla Costa.

Page 3 “Tête du Christ” (1648) de Rembrandt.

Page 7 Détail de “Susannah et les vieillards” (1643) de Massimo Stanzione Stådel.

Page 8 Détail de “Marie Madeleine oint Jésus” par Julius Schnorr von Carolsfeld (l794-1872).

Page 13 “La pêche miraculeuse (l545) de Jacopo Bassano.

Page 14 “A ta parole, je jetterai mes filets” par Elena Manganelli O.S.A.

Page 21 “Champ de coquelicots en Toscane” par John Dalla Costa.

Page 22 Détail de “L’Homme de Vitruve” de Léonard de Vinci (1490).

ce numéro

Copyright © 2023 Paroisse catholique de Saint-Basile, Toronto, Canada . Pour contacter l’Editrice, écrivez editor@magdalacolloquy.org

ISSN 2563-7932

ÉDITEUR

Morgan V. Rice CSB.

RÉDACTRICE EN CHEF

Lucinda M. Vardey

RÉDACTRICE ASSOCIÉE

Emily VanBerkum

ÉDITEUR CONTRIBUTEUR

Greg Rupik

COORDONNATEUR DE LA PRODUCTION

Michael Pirri

ÉDITEUR VIDÉO

Michael Pirri

CONSULTANT

John Dalla Costa

TRADUCTRICES

Véronique Viellerobe (Français)

Elena Buia Rutt (Italien)

ADMINISTRATRICE

Margaret D’Elia

Lucinda M. Vardey

Lucinda M. Vardey

John Dalla Costa Auteur

John Dalla Costa Auteur