Église mère

Volume 2, numéro quatre

CONTENU

ÉDITORIAL

Lucinda M. Vardey

QU’EST-CE QUE LE MATERNEL ?

La table ronde de Rome

SAINTE MÈRE ET SAINTE ÉGLISE MÈRE

Francesca Baldini

SAINTE TERESA DE KOLKATA : une brève biographie L’interview de Magdala (seulement en anglais)

SERVICE : LE CŒUR DU MESSAGE CHRÉTIEN

Giulia Galeotti

MODÈLES FÉMININS POUR L’ORGANISATION DE L’ÉGLISE

Lucinda M. Vardey

LA MATERNITÉ EN TANT QU’HOMME

John Dalla Costa

LA DOUCE ÉTREINTE D’UNE ÂME

Roberta Vannini

www.magdalacolloquy.org

Éditorial

En préparant ce numéro, j’ai contacté ma collègue de Rome, Sœur Caterina Ciriello, historienne de l’Église, et je lui ai demandé comment et quand le terme “ Église mère “ a été appliqué pour la première fois. Elle m’a répondu qu’elle remontait aussi loin que les premiers Pères, en particulier Saint Augustin qui affirmait que “l’Église est vraiment la mère des chrétiens” ( De moribus Ecclesiae, 30.62-3:PL32,1336) . Le document Lumen Gentium du Concile Vatican II fait référence à l’Église en tant que Mère, mais en mettant l’accent sur l’Épouse du Christ à laquelle le Christ s’est uni par “un pacte indissoluble” et “qu’il ne cesse de nourrir et d’entourer de soins” (LG, 6) . Le concept d’épouse était déjà présent dans la culture de la chrétienté du 12ème siècle, comme l’illustre O Virgo Ecclesia d’Hildegarde de Bingen, et pourrait avoir influencé le titre de Marie comme Mère de l’Église établi par le Pape Paul VI en 1964. Pourtant, le mot Ecclesia en grec signifie assemblée ou congrégation, telle qu’elle était comprise à Antioche et à Jérusalem dans les premiers temps.

Dans ce numéro, nous nous concentrerons davantage sur les aspects du maternel en relation avec l’Église, et sur la manière dont ces aspects peuvent être appliqués en réponse à l’accent mis par le pape François sur le fait que l’identité de l’Église doit avoir le visage d’une mère.

La plus connue des mères de l’Église de notre temps est sans aucun doute Mère Teresa. Le mois de septembre marquant le 25e anniversaire de sa disparition, une brève biographie est incluse. En outre, l’interview de Magdala (uniquement en anglais) explore la longue relation de Jan Petrie avec Mère Teresa, ainsi que l’enregistrement sur film de sa vie et de son service aux pauvres du monde.

Francesca Baldini et Giulia Galeotti apportent leur contribution sur les thèmes de la construction de la paix et du service. John Dalla Costa partage les défis en tant qu’homme face à la relation à la maternité, et Roberta Vannini se souvient de sa propre mère. Des modèles d’organisation alternatifs pour l’Église en accord avec le maternel sont également proposés.

Lucinda M. Vardey Éditrice en chef Catherine Ruth Pakaluk (Promise and Challenge)“L’Église, en tant que mère, a pour vocation de rechercher le bien des personnes de manière maternelle.”

Qu’est-ce que le maternel ?

Contributions des membres de la Table ronde de Rome sur la dimension féminine.

Le christianisme est une religion qui donne l’exemple du maternel. Une grande partie des enseignements de Jésus reflète les actions et l’attitude d’une mère : guérir, nourrir, accueillir et pardonner, inviter les enfants de la famille de Dieu autour d’une table tout en transmettant la sagesse aux personnes présentes. “Le saint est toujours maternel,” a exprimé Marta Rodriguez, “le maternel tend la main pour guérir et donner la vie. La sagesse maternelle est la voie du cœur.”

Le maternel peut donc être identifié comme ayant deux éléments, celui de donner la vie dans tous ses aspects, et celui d’être sage. Donner la vie n’est pas seulement une expérience physique de la femme, bien que les femmes reçoivent ce don en concevant des enfants, mais cela comporte une composante spirituelle. Dans de nombreux cas, les mères sont à la fois des donneuses de vie pour les enfants et des donneuses de vie pour l’âme. Les mères spirituelles existent invariablement parmi les célibataires et les religieuses qui, dépouillées de leurs propres désirs, pratiquent une “spiritualité du renoncement,” ouverte à Dieu, pour marcher avec les personnes vulnérables et les protéger, et être constantes dans la générosité et la fiabilité de l’amour et de l’acceptation d’une mère.1 “Tout comme Marie, qui tourne les yeux vers la souffrance des autres,” a affirmé sœur Caterina Ciriello.

Dans ses écrits sur les femmes, Edith Stein (Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix) a décrit la vocation surnaturelle d’une femme comme étant “d’incarner dans son développement le plus élevé et le plus pur l’essence de l’Église— d’en être le symbole.”2 Alors comment reconnaître ce qui est l’essence de l’Église, non pas tant comme une structure mais

“Nous sommes appelés à contenir Dieu,” a partagé Maria Rita Cerimele, “à avoir la capacité en nous de refléter Dieu d’une certaine manière à ceux qui nous entourent.” Nous revenons à nouveau à la source— comment était Jésus et ce qu’il a enseigné, le principal étant, comme l’a écrit sœur Margaret Gonsalves, Jésus chez lui en paix. Pour résumer ce fondamental du Fils de l’Homme qui n’avait pas d’endroit où poser sa tête, c’est que lui, contenant Dieu, était chez lui partout. Il était particulièrement chez lui non seulement avec ses parents terrestres mais aussi avec son Père céleste. Il était chez lui avec les femmes, les enfants et les marginaux, il était chez lui en communauté avec ses disciples ; il était chez lui avec la nature, utilisant tant de parties du monde naturel pour faire valoir ses arguments et dire ses paraboles ; il était chez lui avec la souffrance et la non-violence ; il était chez lui

dans la paix, la paix qu’il a donnée après la résurrection, “je ne vous la donne pas comme le monde la donne” (Jean, 14,27).

LA MATERNITÉ EST UNE ATTITUDE D’ESPRIT 3

Marta Rodriguez a suggéré que nous avons besoin de “l’esprit d’une mère pour surmonter les obstacles”, un esprit qui n’est pas séparé du cœur. Les obstacles auxquels l’Église doit faire face pour devenir une mère sont nombreux, d’autant plus que la direction est principalement composée d’hommes. Marta Rodriquez pense que l’un des changements les plus nécessaires pour aider à la conversion de l’Église à l’esprit d’une mère est de changer les rôles, en attribuant la gouvernance aux femmes et le ministère des soins aux hommes. Il ne s’agit manifestement pas d’une question en noir et blanc, mais d’une question dans laquelle les manières de penser l’Église sont recentrées et réformées.

Pourrions-nous considérer que l’essence du maternel est composée de trois caractéristiques: embrasser, rencontrer et s’engager ? Si nous commençons par embrasser, comme une bonne mère le ferait, ceux qui franchissent ses portes, nous contiendrions alors ce que Jésus a exemplifié et ce que le pape François appelle “accompagnement.” En rencontrant, nous sommes en relation ; nous écoutons, nous parlons, nous prions, nous agissons, nous aidons à guérir quiconque vient sur notre chemin, tout comme Jésus l’a fait en marchant dans les villes et les campagnes. Et en nous engageant, nous nourrissons, nous pardonnons et nous accueillons tout le monde dans la communauté.

Oeuvres Citées:

1 Lettre pastorale de l’archevêque d’Assise, Domenico Sorrentino, le 25 décembre 2016.

2 The Collected Works of Edith Stein, Vol Two, ed. L. Gelber & Romaeus Leaven (Washington, ICS Publications l987) p. 9.

3 Metti Amirtham SC “Retrieving Motherhood as an Agent of Peace” in “Practicing Peace” p. 223

Francesca Baldini est diplômée en littérature de l’université de Bologne. Elle a commencé sa carrière de journaliste auprès du diffuseur privé Rete8Vga. Elle a travaillé pendant une courte période en Australie pour le réseau Special Broadcasting Services, couvrant les Journées mondiales de la jeunesse 2008 pour l’agence de presse de la Conférence épiscopale italienne et Radio Vatican. De retour en Italie, elle est devenue attachée de presse pour des campagnes de communication dans le secteur non marchand, et continue à travailler comme journaliste indépendante, rédactrice web et attachée de presse, notamment dans le domaine social. Elle a été l’un des partenaires fondateurs de la webradio romaine Radiopiu (www. radiopiu.eu) et a géré la branche romaine du Centro Culturale San Paolo onlus. Depuis 2014, elle est devenue coordinatrice nationale du groupe “Women of Faith in Dialogue” de Religions for Peace Italia, promouvant des projets de formation et de connaissance des religions dans une perspective féminine.

Sainte Mère et Sainte Église Mère

Francesca BaldiniIl y a beaucoup de femmes protagonistes dans la Bible, d’origines et de races différentes. Elles sont souvent des figures charismatiques dans l’Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, nous trouvons de nombreuses femmes disciples de Jésus, la première d’entre elles étant Marie-Madeleine. Jésus a rencontré de nombreuses femmes, en particulier pendant ses années de prédication. La plus puissante de ces rencontres est sans doute celle de la Samaritaine au puits. Sa demande d’étancher sa soif nous fascine toujours : “Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n’aie plus soif et ne vienne plus ici pour puiser” (Jean 4,15).

Les demandes des femmes changent la vie, leur reconnaissance, leur capacité d’écoute et ensuite de proclamation. Les femmes sont restées jusqu’au bout au pied de la croix, ont porté le corps blessé de Jésus et ont aidé à le placer dans le tombeau. Elles ont surtout été les premières à annoncer l’inattendu - le tombeau vide, les liens de tissu - mais leurs paroles n’ont pas été crues. “Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, il apparut d’abord à Marie de Magdala dont il avait chassé sept démons. Celle-ci alla le rapporter à ceux qui avaient été ses compagnons et qui étaient dans le deuil et les larmes. Et ceux-là, l’entendant dire qu’il vivait et qu’elle l’avait vu, ne la crurent pas” (Marc 16, 9-11).

Les femmes sont présentes depuis les débuts de l’Église. Leur désir de proclamer la beauté de la Résurrection a traversé toute l’histoire de l’Église au cours des siècles. Une histoire parsemée de nombreuses figures féminines fortes et courageuses, dont les voix ont souvent été réprimées par les dirigeants ecclésiastiques, mais qui ont également été une source de stimulation et de renouvellement. Des cœurs de femmes battent encore dans l’Église catholique, des cœurs ardents, à l’écoute et ouverts à l’accueil, mais aussi ouverts au renouvellement et à la proclamation, des qualités qui reviennent souvent dans le genre féminin.

L’accueil et l’écoute, comme une mère le ferait avec ses enfants, font partie des missions de

l’Église elle-même. Mais l’écoute présuppose le silence, l’immobilité et l’entrée dans un rythme temporel différent de celui de la vie quotidienne habituelle, saisie comme elle l’est dans un rythme de frénésie. Ce n’est que dans un rythme plus lent que nous pouvons affronter et comprendre, réparer les défauts d’un monde globalisé et distrait, en forgeant de nouveaux chemins et en construisant des ponts.

La construction de ponts me parle beaucoup : établir des liens entre les générations, les sexes et les religions, entre les hommes et les femmes et leurs besoins spirituels. Cela me guide à suivre l’exemple de Marie, le “premier” pont entre l’humain et le divin, elle qui, au pied de la croix, a reçu le mandat de maternité universelle de Jésus. Dans son encyclique, Fratelli Tutti, le pape François nous rappelle comment : “Dans la puissance du Seigneur ressuscité, elle veut donner naissance à un monde nouveau, où nous sommes tous frères et sœurs, où il y a de la place pour tous ceux que nos sociétés écartent, où la justice et la paix resplendissent “ [278]. Le pontife ajoute qu’il souhaite que l’Église suive l’exemple de Marie, qui s’est laissée submerger par l’inattendu et a soutenu son fils spécial jusqu’au bout. L’Église, écrit-il, doit être : “une maison aux portes ouvertes, parce qu’elle est une mère” [269]. Et à l’imitation de Marie, “nous voulons être une Église qui sert, qui sort de chez elle, et sort de ses lieux de culte, sort de ses sacristies, pour accompagner la vie, pour soutenir l’espérance, pour être un signe d’unité [...] pour construire des ponts, pour abattre des murs, pour semer la réconciliation” [270].

Les paroles du pape François me réconfortent dans mon parcours de femme, de mère et de croyante, qui cherche à écouter et à travailler dans et pour l’Église catholique, tout en contemplant mes propres désirs.

À partir de cette recherche, j’ai commencé à rencontrer des croyants et croyantes de différentes confessions, en particulier de la confession juive. J’ai suivi ce que je sentais dans mon cœur être la voie naturelle et j’ai eu la chance de rencontrer des personnes avec lesquelles j’ai approfondi ce chemin.

Des personnes, des femmes en particulier, qui sont devenues des amies, parce que des ponts peuvent être construits lorsqu’il existe un désir commun d’améliorer le monde ensemble.

ACCOMPAGNEMENT

Aujourd’hui, je veux simplement continuer à travailler avec cette intention via le féminin qui relie toutes les religions, pour stimuler la paix et le dialogue mutuel avec les personnes de différentes confessions. J’essaie de le faire, à ma petite échelle, en gardant à l’esprit l’effet que nous pouvons avoir sur les générations futures, en me rappelant que les femmes ont toujours joué un rôle central dans la diffusion du message de l’Évangile. Les femmes ont été les premières à relever le défi de cette proclamation, et même lorsque le Christ était vivant, elles l’ont soutenu matériellement et l’ont suivi constamment, sans question.

Par conséquent, les femmes qui savent écouter, accueillir, qui protestent parfois et qui sont pourtant capables de se remettre en question, peuvent chercher et agir sur les

moyens de générer un avenir meilleur grâce à l’accompagnement, en aidant à guérir ce qui est fragile dans notre monde.

N’oublions pas que, comme le souligne le Saint-Père dans l’Exhortation apostolique Amoris Laetitia, “de la conscience du poids des circonstances atténuantes, psychologiques, historiques et même biologiques, il résulte que, sans diminuer la valeur de l’idéal évangélique, il est nécessaire d’accompagner avec miséricorde et patience les éventuelles étapes de croissance personnelle qui se présentent progressivement, laissant place à la miséricorde du Seigneur qui nous pousse à faire de notre mieux”[308].

J’essaie de suivre cet édit en étant présente aux fragilités des autres, avec la patience et l’attention que j’offre à tout être vivant. La sainteté, en définitive, n’est rien d’autre que de savoir se mettre en route pour répondre à une volonté plus grande, en mesurant ses forces aux défis quotidiens. Suivre l’exemple de femmes comme Marie, ce n’est rien d’autre que devenir les coopérateurs et coopératrices de Dieu dans un projet de bonté qui sait accueillir les joies et les peines que l’on vit et que l’on rencontre. Mon souhait est donc précisément celui-ci : savoir nous écouter et écouter nos communautés pour être des femmes fécondes dans cette Église catholique, si humaine, si fragile, mais aussi si résiliente et sainte.

Sainte Teresa de Kolkata

(1910-1997)

UNE BRÈVE BIOGRAPHIE

Agnes Gonxha Bojaxhiu est née en 1910 à Skppje, en Albanie. Cadette d’une famille de trois enfants, sa mère était très pieuse et son père, qui avait réussi dans les affaires, est mort jeune, laissant la famille avec de maigres moyens. Agnès souhaitait être missionnaire en Inde, elle a donc rejoint l’ordre de Lorette à l’âge de dix-huit ans et a appris l’anglais en Irlande. Elle passe son noviciat à Darjeeling, apprend l’hindi et le bengali et enseigne la géographie à l’école Loreto de Calcutta, dont elle devient la directrice en 1944. L’Inde, à cette époque, connaissait des troubles politiques après avoir obtenu son indépendance de la domination britannique et subissait les conséquences de l’assassinat de Gandhi. Envoyée à Darjeeling en septembre 1946 pour se remettre d’une tuberculose, Mère Teresa entend, pendant le trajet en train, Jésus lui demander de le servir dans “les plus pauvres des pauvres.” Il lui a fallu quelques années pour obtenir la permission de quitter Loreto et, revêtue d’un sari bleu et blanc, elle a commencé à servir ceux qui étaient seuls, malades et mourants dans les rues. Beaucoup de ses étudiantes l’ont suivie et les Missionnaires de la Charité sont nées en tant que congrégation reconnue en 1950.

Leur première maison (pour les mourants) a été fondée en 1952 et la maison mère de la communauté en 1953. En 1960, vingt-cinq maisons avaient été ouvertes dans toute l’Inde. En www.magdalacolloquy.org

1965, les Missionnaires de la Charité sont devenues une société de droit pontifical, ce qui a favorisé leur expansion en dehors de l’Inde, d’abord au Venezuela, puis à Rome, en Tanzanie, à New York et, progressivement, sur tous les continents, là où elles étaient appelées à servir les plus grands besoins. D’autres groupes ont été formés par Mère Teresa au cours des deux décennies suivantes : les collaborateurs de Mère Teresa et les collaborateurs des malades et des souffrants, les Missionnaires de la Charité laïques et une branche contemplative des sœurs Missionnaires de la Charité dont la prière était offerte pour les sœurs actives. Les Frères Missionnaires de la Charité ont été fondés en 1966 et les Pères Missionnaires de la Charité en 1984.

Mère Teresa a reçu de nombreux prix de la paix, dont le prix de la paix du pape Jean XXIII et le prix Nobel de la paix. Dans les années 80, des foyers ont été ouverts pour les toxicomanes, les alcooliques, les prostituées et les femmes battues, ainsi que des orphelinats et des écoles pour les enfants pauvres. Les Missionnaires de la Charité ont créé le premier hospice pour les personnes atteintes du SIDA à New York, puis d’autres hospices ont été ouverts à Rome et à San Francisco. Quelques années avant sa mort, Mère Teresa est retournée, pour la première fois, dans son Albanie natale et a ouvert un foyer à Tirana. Elle est décédée dans la Maison Mère de Calcutta le 5 septembre 1997 à l’âge de 87 ans, laissant un héritage de plus de 600 missions et écoles dans 120 pays. Béatifiée en 2003, elle a été canonisée par le pape François le 4 septembre 2016.

Mère Teresa

ENTRETIEN AVEC EMILY VANBERKUM ET JEANETTE PETRIE (disponible seulement en anglais)

Emily VanBerkum est rédactrice associée de D’Un Commun Accord. Pour plus d’informations sur elle, visitez le site.

La regista Jeanette (Jan) Petrie, récompensée par un Emmy Award, a produit et réalisé, avec sa sœur Ann Petrie, deux grands documentaires sur Mère Teresa. Le premier, intitulé Mother Teresa, a été filmé sur 4 continents, 10 pays et 24 lieux dans le monde entier pendant 5 ans. Après avoir remporté le prix du comité soviétique pour la paix et avoir aidé Mère Teresa à ouvrir un foyer à Moscou, à la demande de Mère Teresa, Jan a continué à travailler avec elle pendant les 10 années suivantes en ouvrant des foyers dans de nombreux anciens pays communistes. Après le décès de Mère Teresa, Jan et sa sœur Ann se sont à nouveau associées pour produire et réaliser le film Mother Teresa: the Legacy. Actuellement, Jan supervise la restauration et la réédition du film Mother Teresa. Le site Web de Petrie Productions sera mis à jour en septembre 2022 et contiendra de plus amples informations ainsi que les adresses où l’on peut acheter les films : www.petrieproductions.com.

Giulia Galeotti est à la fois historienne et journaliste et, depuis 2014, responsable de la section culturelle du journal du Vatican L’Osservatore Romano. Son livre le plus récent est “Nous sommes une révolution” : la vie de Dorothy Day.”(Jaca Book 2022). Parmi les autres ouvrages qu’elle a publiés, citons “Le Voile’” (Edb 2016, traduit en espagnol) ; A Church of Women in “Visions and Vocations” (Paulist Press 2018) ; “Le pape François et les femmes”co-écrit avec Lucetta Scaraffia (Il Sole 24Ore 2014) ; ““D’un corps à l’autre : l’histoire d’une transplantation qui donne la vie” (Vita e Pensiero 2012); “À la recherche du père : Histoires d’identité paternelle à l’époque contemporaine” (Laterza 2009) ; “Gender” (Viverein 2009) ; “Une histoire du suffrage féminin en Italie” (Biblink 2006) ; “Une histoire de l’avortement” (Il Mulino 2003, traduit en espagnol et en portugais). Elle a reçu de nombreux prix, dont le Minturnae et le Capalbio, ainsi que le prix Amelia Rosselli et le prix Eduardo Nicolardi.

Service: le cœur du message chrétien

Giulia GaleottiEn s’adressant aux membres de l’Union internationale des supérieures générales, (12 mai 2016) le pape François a soutenu la dignité de la vocation d’une femme consacrée à servir l’Église de quelque manière qu’elle soit appelée : “ Mais ses services ne doivent pas être une servitude.” Ce discours a été l’occasion de déraciner l’attitude millénaire erronée que l’Église catholique a adoptée à l’égard du service des femmes dans l’Église. Au cours des dernières décennies, le mot “service” en relation avec les femmes avait une connotation défavorable. Pourtant, le “service” reste, en soi, le cœur du message chrétien. “Le Fils de l’homme luimême n’est pas venu pour être servi mais pour servir” (Marc 10,45).

Les “serviteurs de Dieu” ont été définis historiquement comme des hommes dont la mission concernait le peuple élu—par exemple, Moïse, médiateur de l’alliance ; David, roi messianique, les patriarches Abraham, Isaac, Jacob, puis Josué qui a conduit le peuple en Terre promise. “Serviteurs de Dieu,” c’est ainsi que les prophètes définissaient leur mission pour préserver l’alliance, de même que les prêtres, qui célébraient le culte divin au nom du peuple élu. Mais Israël, indocile aux ordres de Dieu, est devenu dès le départ infidèle à cette vocation. C’est pourquoi, afin d’exécuter le plan de Dieu, celui-ci envoie Jésus, son Fils bienaimé. En véritable serviteur, maître doux et humble, Jésus annonce le salut.

Dans le Nouveau Testament, les serviteurs de Dieu deviennent des serviteurs du Christ. De même que Jésus a pris pour mère celle qui se disait servante de Dieu (Luc 1, 38), il fait de ses serviteurs ses amis (Jean 15,15). En cela, le Messie constitue une communauté de service à Dieu et au peuple de Dieu. Ce service non seulement crée mais soutient la communauté, et c’est l’Église. “Voici donc,” écrit Enzo Bianchi, “la véritable ‘constitution’ donnée à l’Église, une communauté de frères et de sœurs qui se servent les uns les autres, et parmi lesquels ceux qui ont l’autorité sont les serviteurs de tous les serviteurs.”

L’ÉGLISE DU TABLIER

La “constitution” de l’Église en tant que communauté est établie dans un geste lent et rythmé lors de la dernière Cène. Jésus se lève, dépose sa robe, s’enveloppe dans une serviette, verse de l’eau dans un bol et commence à laver les pieds de ses disciples. Rien dans cette séquence ne révèle une volonté d’humiliation—Jésus ne s’abaisse pas, mais enseigne plutôt par cet acte symbolique une vérité qu’ils ne comprendront qu’à la lumière des événements ultérieurs. Se mettre au service à l’extrême est inspiré par l’amour. L’amour lui-même rachète les humiliations ultérieures de Jésus. La voie chrétienne est guidée par cette logique subversive qui conduit à la croix mais en même temps à la gloire.

Dans l’un de ses premiers écrits, le prélat Tonino Bello (1935-1993) a défini l’Église qui proclame l’Évangile comme “l’Église du tablier.” L’Évangile prescrit pour le Jeudi saint ne mentionne ni chasubles, ni étoles, ni chapes. Il parle, au contraire, d’un tissu grossier que le Maître a enroulé autour de ses hanches avec “un geste sacerdotal exquis.”

Laver les pieds, prendre soin des autres, ne pas vivre les uns avec les autres mais les uns pour les autres, ne devrait-ce pas être l’Église d’aujourd’hui ? Les femmes religieuses sont celles qui pratiquent le plus cela, s’occupant des personnes vulnérables avec des mains ouvertes. Et elles ne viennent pas comme une seule personne mais comme plusieurs. Soulignant le réseau des communautés féminines, Sœur Patricia Murray, secrétaire exécutive de l’Union internationale des supérieures générales, a déclaré : “Là où il y a l’une d’entre nous, nous sommes toutes là.”

C’est seulement en redécouvrant la présence et les dons des femmes que l’Église pourra redécouvrir la valeur et le sens

authentique du service. Le pape François ne cesse de dénoncer le fait qu’une Église mondaine gérée par les structures de la logique du monde (c’est-à-dire le pouvoir, la misogynie, l’utilitarisme, la vanité) devient une Église qui doit être servie et non une Église qui sert.

Le message révolutionnaire de Jésus, un grand féministe, a été, en ce qui concerne les femmes, largement ignoré. Que beaucoup dans l’Église considèrent la présence tranquille et laborieuse des femmes comme une marchandise (et souvent comme de soi-disant “esclaves” où une personne disparaît derrière la façade du service) ne peut être réfuté. Mais au lieu de dénoncer de telles attitudes et de tels comportements comme des carences humaines au sein de l’Église, je préférerais mettre l’accent sur les caractéristiques du service que Jésus a enseigné.

Redonnons au “service” sa place première dans l’Église en rappelant que c’est le service d’être là pour l’autre, qui crée et fait vivre l’Église, et cela autour de ce tablier, unique vêtement de l’Évangile. Le service chrétien, www.magdalacolloquy.org

ce qui le distingue du service mondain, sert simultanément Dieu et le prochain.

Rachetons le terme “service” en nous rappelant, Évangile en main, que même le service le plus humble n’est pas un service d’humiliation. Et n’oublions jamais que la logique du christianisme est, et sera toujours, subversive.

“Elle est mère également, l’Eglise. Si elle est la continuatrice du Christ et que le Christ est bon : l’Eglise aussi doit être bonne, bonne envers tous. Et si par hasard, il y avait parfois des mauvais dans l’Eglise ? La maman, nous l’avons. Si la maman est malade, si par malheur ma maman dévient boiteuse, je l’aime plus encore. Dans l’Eglise, c’est pareil. S’il s’y trouve des défauts et des manquements— et il s’en trouve—notre affection à l’égard de l’Eglise ne doit jamais faiblir.”

Bienheureux pape Jean-Paul I (AUDIENCE GÉNÉRALE 13 SEPTEMBRE 1978)

Modèles féminins pour l’organisation de l’Église

Lucinda M. Vardey est l’éditrice en chef de la revue D’Un Commun Accord. Pour en savoir plus sur son parcours, visitez notre site.

L’Église institutionnelle, ainsi que la plupart des paroisses, des ordres religieux et des communautés laïques, sont gérés selon un modèle impérialiste qui, au fil des siècles, a utilisé des concepts militaires. Il y a un supérieur qui commande, des généraux qui exécutent les ordres et les autres (auxquels les hymnes traditionnels font référence) sont des “soldats du Christ.” Même si ce type de modèle d’organisation perdure dans la plupart des paroisses, l’adoption d’une structure de type commercial, avec le prêtre comme patron, les conseils paroissiaux comme des conseils d’administration et le personnel travaillant en “équipes,” est plus populaire aujourd’hui.

Participant à l’organisation d’une conférence internationale en 2001 intitulée Anima : L’âme du féminin (avec 60 intervenants et plus de 200 participants), le comité a décidé d’adopter un arbre comme modèle métaphorique pour faire avancer les choses. Cela incluait naturellement la collecte de fonds. La ligne verticale habituelle décrivant l’objectif à atteindre, utilisée par les hôpitaux et autres institutions—y compris le mot “cible” faisant écho au sport et à l’armée—semblait inappropriée au thème de la conférence et

à la manière dont nous souhaitions l’organiser. Nous nous sommes plutôt engagées sur une plate-forme non statique, ressemblant davantage à un système vivant et mobile, avec un dialogue permanent d’égal à égal, certaines tâches et responsabilités étant partagées, exprimées et enregistrées autour des anneaux du tronc intérieur des arbres. Cela a été particulièrement efficace pour le suivi des fonds, qui étaient importants. Un mode de pensée circulaire a été utilisé tout au long des deux années préparatoires jusqu’à sa réalisation finale. Il a introduit une réceptivité spirituelle et priante à la grâce en action et a été très fructueux, tout comme la manière dont nous avons appris à établir des relations en nous appuyant sur les dons, les forces et la sagesse intuitive de chacune des 15 organisatrices.

Une fleur est une autre excellente forme d’organisation. Elle a été adoptée par une communauté laïque de femmes catholiques, formée il y a plus de dix ans. Le sol dans lequel se dresse la fleur est composé des qualités partagées du comportement de base de chaque individu ainsi que de l’ensemble collectif. La tige de la fleur constitue le but, ou l’intention, de la communauté.

En utilisant la marguerite comme modèle, le jaune de la fleur symbolisant Jésus comme centre, les gardiens de la communauté (généralement 3 ou 4) sont définis comme des sépales qui composent le calice qui maintient la fleur en place par le bas, comme des mains qui entourent un calice.

Le calice guide et soutient la santé, la force et l’épanouissement des membres représentés par les pétales. Les pétales sont également adoptés pour définir les différentes activités et spécialités de la communauté, et chaque pétale est supervisé par une personne appelée “la veilleuse.” Le modèle organisationnel des fleurs a été récemment utilisé au Vatican après la fusion de deux dicastères. Le cardinal s’est rendu compte qu’il n’existait aucun autre modèle capable de combiner et d’embrasser avec égalité le personnel de l’un et de l’autre.

Pour initier des projets et des ministères nouveaux et innovants, les mots de Margaret Brennan IHM sont porteurs d’une directive précieuse : “Il faut neuf mois pour former la vie”. Par conséquent, on peut dire qu’un processus féminin qui est vécu dans le travail, la créativité, la prière et le changement se déroule de la manière suivante:-

La conception, la gestation, le travail, la naissance, l’art de chérir et de faire épanouir.

www.magdalacolloquy.org

Tout ce qui est fait, tout changement subi, toute nouvelle motivation adoptée, exige un sens collectif du rythme de la maternité du temps de Dieu. L’initiation, l’attente, la protection, la transformation, la croissance, la souffrance, les joies et les soins dans l’entreprise, n’exigent pas seulement des idées, des plans, des objectifs, des buts ou des stratégies, mais une confiance dans les voies de l’Esprit Saint. Il faut aussi être réceptif à la manière dont le processus se déroule et au moment où il est le plus opportun d’agir.

Ces modèles alternatifs fonctionnent tous aussi bien que les modèles traditionnels, j’oserais même dire mieux, car ils permettent à chacun et à chacune de se sentir partie prenante de l’ensemble, connecté pour former un corps tangible par le Christ. L’utilisation de modèles issus de la vie naturelle permet à chacun et à chacune de participer de manière égale, d’être essentiel dans l’expression de la créativité et, dans la liberté de l’Esprit, de laisser plus de place à la grâce. Ainsi, quelque chose de beau est toujours en train de naître, et ses fruits sont ceux qui durent.

La maternité en tant qu’homme

John Dalla Costa est un éthicien, un théologien et l’auteur de cinq livres.

L’Église mère est une désignation globale que les catholiques acceptent comme faisant partie de l’héritage de la tradition, qui, bien qu’étant la langue vernaculaire de l’identité, reste opaque et mal définie. L’association évidente est que l’Église porte et incarne le Christ dans l’histoire de la même manière que Marie, en tant que mère de Jésus, a porté la grossesse et a travaillé pour le mettre au monde. À travers ses sacrements, et plus particulièrement l’Eucharistie, l’Église imite effectivement Marie en tant que theotokos. Mais cette sacramentalité déjà précieuse estelle tout ce que nous entendons (ou pouvons entendre) en appelant l’Église “mère” ? Ou y a-t-il d’autres dimensions à identifier, à développer et à chérir ?

En tant qu’homme, le concept même de mère est à la fois réconfortant et distanciant. Ma propre expérience en tant que fils m’amène à apprécier l’étreinte d’une mère,

et tout l’amour qu’implique la naissance et la croissance d’un enfant. Aucune mère n’est parfaite. Mais chaque être humain, pour être né, apprécie le cadeau—et, même s’il ne le réalise pas pleinement, les cadeaux—que lui offre la maternité. Le facteur de distanciation est biologique, mais aussi plus que cela. Le fait d’être un homme m’exclut du processus corporel de la conception, de la gestation et de l’accouchement. Dans son sens le plus fondamental, mon corps, avec sa structure osseuse, ses cellules, ses nerfs et ses muscles, n’a aucune capacité de maternité. Le fait que je sois doté d’un chromosome Y et d’un chromosome X me place sur une trajectoire physique qui n’est pas maternelle. Oui, je peux imaginer les qualités et les préoccupations des mères. Je peux imiter (ou m’efforcer d’imiter) la générosité d’une mère. Mais une frontière demeure. Mon imagination ne peut pas aller plus loin, car je suis limité à l’analogie plutôt qu’à la réalité.

Est-ce important ? Dieu nous a créés dans notre belle diversité, et nous sommes donc tous porteurs d’une intégrité pour devenir entiers et saints à notre manière. Pourtant,

le fait d’appartenir à une communauté de foi qui s’identifie comme mère me met au défi d’imaginer l’incarnation du Christ dans des dimensions que je ne peux pas facilement appréhender. Les mystiques utilisent souvent le langage de l’intimité avec le Christ qui évoque une sensibilité nuptiale, un épanouissement symbiotique de la grossesse, ou qui situe la souffrance et le sacrifice dans l’arc des tissus et du sang comme l’agonie extatique de la naissance. Je comprends ces intimités intellectuellement, et j’aspire à une telle union spirituellement, tout en étant éloigné de la ferveur incarnée que je lis chez les saints et les directeurs spirituels.

Il se pourrait bien que mon incapacité à saisir la pleine maternité de notre Mère l’Église découle de mes propres préjugés. Inspiré par des moniales dominicaines farouchement indépendantes à l’université, je suis devenu - pour un homme - un ardent féministe. Cela n’est pas seulement devenu ma lentille herméneutique pour évaluer la société, la culture et l’Église; j’ai également appliqué ce mode d’interprétation à mes relations, à mon travail dans le domaine des affaires et, plus tard, à mes études de théologie. Mon féminisme a vu arrondir ses angles, parfois grâce au temps et à l’expérience, mais

aussi par le frottement de la résistance qui reconnaît les dangers lorsque tout “isme” se réfugie dans l’idéologie.

Lorsque le pape François, en 2013, a appelé l’Église à découvrir en profondeur sa dimension féminine, mon cœur a fait un bond. Quelque chose en quoi je croyais, dont j’avais aussi désespérément envie, avait été validé. Quelque chose dont je sentais que j’avais besoin pour ma propre intégrité avait été vu.

EN COURS

La question demeure (pour moi, du moins): que signifie la maternité de l’Église pour un homme ? N’est-ce pas aussi la question du pape François ? En recherchant la dimension féminine, n’est-ce pas l’implication que la maternité de l’Église est en quelque sorte incomplète—en quelque sorte androgénisée?

Une orientation féministe s’efforce de changer les attitudes qui diminuent ou stéréotypent les femmes, et met les cultures au défi d’inclure l’égalité des femmes comme une évidence. La dimension féminine opère une libération différente, en libérant les capacités des hommes et des femmes à vivre dans la plénitude que l’Église, depuis le pape Paul VI, appelle “intégrale.” Fusionner non seulement la foi et la raison, être intégral, c’est intégrer l’affectif et l’intellectuel, le recevoir et le faire, la croix et la résurrection. En ce sens, la maternité engendre l’intégralité—une vie qui en porte une autre dans l’intimité générative de l’amour.

Les théologiens se réfèrent souvent à Marie comme le paradigme de l’Église. Dans nos prières litaniques, nous l’appelons “tabernacle” parce qu’elle incarne ce qui entoure le plus saint des saints. Le théologien suisse Han Urs von Balthasar approfondit cette analogie. Selon lui, Marie est le

prototype de la prière contemplative, car seul le silence peut rendre justice au mystère d’une femme qui porte en son sein et donne naissance à son (et notre) Créateur. Sa maternité est l’impossibilité indispensable à l’incarnation de Dieu. Vivre la maternité, en tant qu’homme, n’est ni possible ni le projet. La maternité qui nous inclut tous consiste à se défaire des catégories de distinction et de capacité, afin de se reposer dans le silence dans lequel la vocation et la contribution peuvent être discernées.

J’ai souvent été frustré, voire un peu en colère, que les auteurs des Écritures omettent presque toujours les femmes. Que ressentait, faisait, pensait la mère pendant les escapades et le retour du fils prodigue ? Ce sont des considérations qui méritent d’être explorées dans la prière et l’étude, mais il se peut que l’absence et le silence de la dimension féminine soient le point central. La maternité ne s’explique pas. Les mères créent l’espace nécessaire à la croissance de l’amour et à l’épanouissement de la vie. Dans Semences de contemplation Thomas Merton décrit l’amour comme l’humilité qui peut exorciser la peur. Ses mots pourraient bien résumer notre mission commune en tant qu’Église mère. Porter Jésus, et incarner sa présence, avec la créativité et la générosité de l’amour, et avec le calme et la gratitude de l’humilité, pour aider à dissoudre les peurs et donner naissance à de nouveaux commencements.

La douce étreinte d’une âme

Roberta VanniniD’aussi loin que je me souvienne, être embrassée par ma mère n’était pas seulement une expérience physique. Victoria était son nom de baptême mais tout le monde l’appelait Lola. Femme élégante, avec un bon goût pour les meubles, les fleurs, les plantes et la nourriture, elle aimait servir les autres avec gentillesse et générosité et toujours sans attentes.

Pour les familles, la maison est la première église. Ma mère veillait à ce que les portes de notre “maison” soient toujours ouvertes, où vous étiez toujours les bienvenus pour vous engager les uns envers les autres dans le respect et la dévotion mutuels, et pour célébrer les bénédictions de chaque jour. C’était un endroit où l’on était également toujours pardonné pour ses erreurs et ses péchés, après avoir discuté de l’importance d’être responsable de ses pensées et de ses actions. Les règles les plus simples et les plus importantes de Victoria étaient fondées sur le respect mutuel. Dans la famille, on attendait de vous que vous vous habilliez correctement en toute occasion. La participation à toute forme de blasphème ou d’argumentation flagrante— ainsi que le fait de blesser d’autres membres de la famille—étaient considérés comme des infractions graves, et la paresse et l’inactivité étaient inacceptables.

Même si ma mère est décédée il y a 18 mois, ce qu’elle m’a appris reste très vivant dans ma vie. Elle et moi conversons toujours, et je la sens plus proche que jamais. Cette expérience m’a fait comprendre que lorsque l’on porte vraiment quelqu’un dans son cœur, peu importe où l’on se trouve ou ce que l’on fait, on peut toujours rester en contact, en suivant le chemin que Dieu a tracé pour nous.

L’étreinte de ma mère était constante, et lorsque je me rebellais, ou que je n’aimais pas ce qu’elle représentait, je me rendais compte, avec le recul, que son point de vue était ce dont j’avais le plus besoin. Parfois, elle tenait dans son étreinte, un regard ou une expression qui me faisait sentir, par une connexion profonde et intense, obligée d’affronter un aspect de ma vie ou de moi-même qui, paradoxalement, me faisait souffrir, en raison de mes fragilités et de mes peurs. Mais elle était là, et je n’étais pas seule.

J’éprouve ce même sentiment lorsque j’écoute ce que Dieu me dit, ou m’appelle vers lui. Je pense que la même chose arrive à chacun et chacune d’entre nous.

Ma gratitude est toujours présente pour ma mère. Elle m’a donné la vie, elle m’a orienté sur le bon chemin et elle m’a montré, par son exemple, comment vivre au mieux chaque jour.

Prière

O Dieu, notre créateur, Vous, qui nous avez faits et faites à votre image, donnez-nous la grâce de l’inclusion au cœur de Votre Église.

R: D’un commun accord, nous prions.

Jésus, notre Sauveur, Vous, qui avez reçu l’amour des femmes et des hommes, guérissez ce qui nous divise, et bénissez ce qui nous unit.

R: D’un commun accord, nous prions.

Esprit Saint, notre Consolateur, Vous, qui guidez ce travail, veillez sur nous qui espérons faire Votre volonté pour le bien de tous.

R: D’un commun accord, nous prions.

Marie, mère de Dieu, priez pour nous. Saint Joseph, restez près de nous. Sagesse divine, éclairez-nous.

R: D’un commun accord, nous prions. Amen.

Vos commentaires et réactions sont les bienvenus et nous envisagerons de les partager dans les prochains numéros ou sur notre site web. Veuillez envoyer vos commentaires à editor@magdalacolloquy.org

Si vous n’êtes pas encore abonné(e), vous pouvez le faire à tout moment et sans frais grâce au généreux soutien des Pères Basiliens de la Congrégation de Saint-Basile.

Il suffit de visiter notre site web www.magdalacolloquy.org où vous pouvez également lire les anciens numéros de notre revue et être informé(e) de nos intentions et de nos activités. La revue D’un commun accord est publiée en italien, en anglais et en français. Pour accéder aux autres versions linguistiques, veuillez visiter notre site web.

Musique de signature With One Accord (D’un commun accord) pour l’interview de Magdala, composée par le Dr John Paul Farahat et interprétée par Emily VanBerkum et John Paul Farahat.

Images utilisées dans ce numéro:

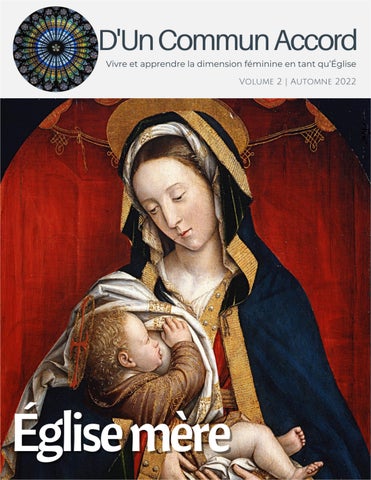

Couveture: “Madone allaitante” par Défendante Ferrari (1480-1540).

Page 2 “La Crucifixion” d’Hildegarde de Bingen (Scivias II, 6).

Page 3 “Basilique Saint-Pierre, Rome” photo John Dalla Costa.

Page 5 “La madone enceinte” par Piero della Francesca (1412-1492).

Page 7 “La visitation” par Jacopo Pontorno (1493-1557).

Pages 8-9 “Mère Teresa” copyright Petrie Productions. Utilisé avec autorisation.

Page 11 “Le Christ lave les pieds de ses disciples” de Jacopo Tintoretto (1518-1594).

Pages 12-13 “Cernes d’arbres” vectorstock.com ; “Marguerite” de Freya Ungava ; “Calice de rose” photo John Dalla Costa.

Page 15 Détail de “La madone et l’enfant,” Église de Sacra Cuore, Arezzo, Italie. Photo John Dalla Costa.

www.magdalacolloquy.org

Ce numéro

Copyright © 2022 Paroisse catholique de Saint-Basile, Toronto, Canada Pour contacter l’Editrice, écrivez editor@magdalacolloquy.org ISSN 2563-7932

ÉDITEUR

Morgan V. Rice, CSB EDITRICE EN CHEF Lucinda M. Vardey

RÉDACTRICE ASSOCIÉE

Emily VanBerkum

ÉDITEUR CONTRIBUTEUR

Greg Rupik

COORDONNATEUR DE LA PRODUCTION Michael Pirri

ÉDITEUR VIDÉO Eric Patrick Hong CONSULTANT John Dalla Costa

TRADUCTRICES

Patricia O’Grady (Français) Diana Isacchi (Italien)

ADMINISTRATRICE

Margaret D’Elia

www.magdalacolloquy.org