Hay momentos que cambian algo dentro de nosotros. A veces ese momento se manifiesta en una canción que parece haber sido escrita con nuestras propias palabras. A veces ocurre en el aire seco del desierto, frente a una grieta que nos recuerda lo diminutos que somos. A veces basta con leer un libro u observar una imagen.

Nuestra edición de julio está hecha de esos momentos.

En portada tenemos a Humbe, un artista que no se esconde detrás de su música, sino que se revela en ella. Las respuestas de su entrevista suenan a diario íntimo, a confesión hecha canción. También está Fernando Cattori, cuya historia nos recuerda que, a veces, el arte no es una elección, sino una consecuencia inevitable de la forma en que se vive. Actor, director, editor: cada oficio suyo es una manera de narrar lo que el cuerpo guarda.

Viajamos a Arizona para ver el mundo con otros ojos. La crónica que aparece en estas páginas es también un ejercicio de pausa, una invitación a desplazarse no solo por territorio, sino por capas de historia, tierra y memoria. Y cuando hablamos de movimiento, no hablamos solo de viajes, sino de diseño. La conversación con Victor Sanz, director creativo de TUMI, explora qué significa crear para un mundo que no se detiene: cómo diseñar con propósito.

Gracias por leernos, por detenerse en medio del ruido. A veces, lo más necesario es simplemente hacer una pausa.

Editora en Jefe/Directora Creativa SARAH GORE REEVES

Editora Adjunta LORENA DOMÍNGUEZ

Directora de Arte CATIA MUÑOZ

Editora de Contenido BETSY DE LA VEGA TAY

Editor de Moda DANIEL ZEPEDA

Copy Editor DANIELA GUTIÉRREZ

Coordinador Digital RENÉ VILLASEÑOR

Diseñador Web ALEJANDRO ADAME

Diseñadora Junior SOFÍA VIGURI

Comité Editorial VALERIA GONZÁLEZ

Comité Editorial REGINA REYES-HEROLES

Directores Financieros CONTABLES THINKWORKS

DIRECTORIO www.mrevistademilenio.com instagram.com/m__milenio @mdemilenio mrevistademilenio.com/newsletter

Fundador (†) JESÚS D. GONZÁLEZ

Presidente del Consejo de Administración FRANCISCO A. GONZÁLEZ

Presidente Ejecutivo FRANCISCO D. GONZÁLEZ

Vicepresidente JESÚS D. GONZÁLEZ

Director General ÁNGEL CONG

Director Editorial ÓSCAR CEDILLO

Director Milenio Diario ALFREDO CAMPOS

Director Milenio Televisión RAFAEL OCAMPO

Director Multigráfica JAVIER CHAPA

Director Medios Impresos ADRIÁN LOAIZA

Director Comercial CARLOS HERNÁNDEZ

M LA REVISTA DE MILENIO, edición mensual Julio 2025. Editora Responsable: Sarah Gore Reeves. Número de certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: en trámite. Número de certificado de licitud de título y contenido: en trámite. Domicilio de la publicación: Milenio Diario S.A. de C.V., Morelos número 16, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06040 en Ciudad de México. Distribución: unión de expendedores y voceadores de los periódicos de México A.C. con domicilio en Guerrero no. 50 Col. Guerrero C.P., 06350 Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Sarah Gore Reeves es independiente en su línea de pensamiento y no acepta necesariamente como suyas las ideas de artículos firmados. Queda prohibido la reproducción total o parcial de la presente edición, misma que se encuentra registrada a nombre de Milenio Diario, S.A. de C.V., Derechos reservados. El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores. Todos los derechos están reservados. Queda prohibida la reproducción parcial o total del material publicado sin consentimiento por escrito de los editores. La información ha sido obtenida de fuentes fidedignas.

EL GESTO OBLICUO: INTRECCIATO Y LA POÉTICA DEL SILENCIO EN BOTTEGA VENETA

Fotografía: RENÉ VILLASEÑOR

Por: DANIEL ZEPEDA

En un universo saturado de signos, Bottega Veneta apuesta por la elocuencia del trazo mínimo. El Intrecciato no es ornamento: es una ética tejida en silencio, donde cada pliegue habla de resistencia, saber y permanencia.

Hay gestos que no necesitan firma. Que no buscan imponerse, sino insinuarse. Que eligen la vía oblicua, como si se deslizaran por el tiempo en diagonal. Así es el Intrecciato de Bottega Veneta: una construcción visual que trasciende lo decorativo para convertirse en un código de contemplación y resistencia.

Desde su fundación en 1966, la casa italiana se ha mantenido deliberadamente al margen de la logomanía que ha definido al lujo contemporáneo. Su vocación es otra: la del detalle irreprochable, el oficio como forma de pensamiento, la materia como principio filosófico. El lujo, en Bottega Veneta, no se mide por su visibilidad, sino por la radicalidad de su coherencia estética. Fue en 1975 cuando esta ética encontró su forma definitiva: una trama de fettucce de cuero entretejida en un ángulo de 45 grados. Lo que podría parecer un simple desplazamiento técnico, en realidad contenía una ruptura ontológica con la ortodoxia de la marroquinería italiana.

La inclinación diagonal del Intrecciato no solo otorgó mayor flexibilidad a las piezas, sino que introdujo una noción de movimiento interno, de flujo visual que recuerda a los ritmos de Venecia, ciudad natal de la marca y escenario milenario de cruces culturales. Como los canales que serpentean sin rumbo fijo, el patrón trenzado parece capturar algo esencialmente veneciano: la elegancia del desvío. No hay rigidez, solo una danza contenida entre orden y caos.

Cuando Lauren Hutton lo llevó al cine en American Gigolo , el gesto se hizo leyenda. El clutch que sostenía —hoy reeditado como “Lauren”— se convirtió en la síntesis perfecta de una idea de lujo que rehúye el espectáculo. Pero Bottega Veneta nunca permitió que ese instante se convirtiera en mercancía. Lejos de fosilizarse en un ícono repetido hasta el desgaste, el Intrecciato se ha mantenido como un territorio de exploración infinita: más de cincuenta variaciones han emergido desde entonces, cada una modulando forma, color, densidad, como si el patrón pensara por sí mismo.

Hoy, en los silenciosos salones del atelier de Montebello, los artesanos que dominan esta técnica no repiten: reinterpretan. Porque en Bottega Veneta el lujo no es acumulación, sino continuidad. Una continuidad que no grita, no interrumpe, no necesita ser explicada. Solo vista, o mejor aún, intuida. El Intrecciato no es un producto terminado: es una práctica. Una forma de hacer que se convierte en una forma de estar en el mundo. El entrelazado no solo une materiales, une tiempos, saberes, generaciones.

El patrón diagonal —inclinación mínima, significado máximo— no solo transformó la estructura del bolso; instauró una ética del diseño. Una ética que privilegia el gesto sobre el símbolo, el saber sobre la firma, la experiencia táctil sobre el impacto visual. En un sistema donde todo tiende al exceso, Intrecciato funciona como una forma de resistencia. Un recordatorio de que el lujo más radical es, quizás, aquel que no necesita decir su nombre.

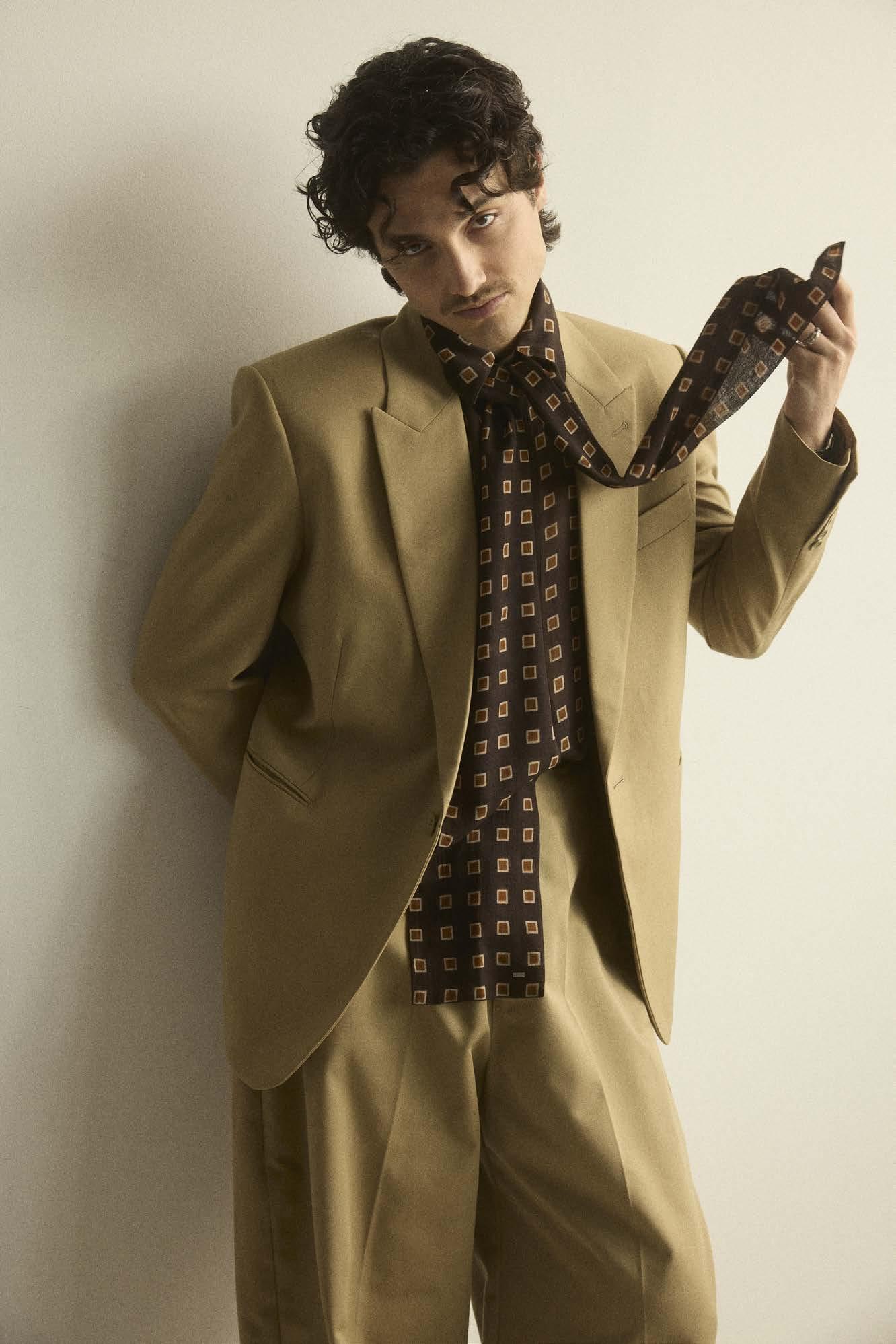

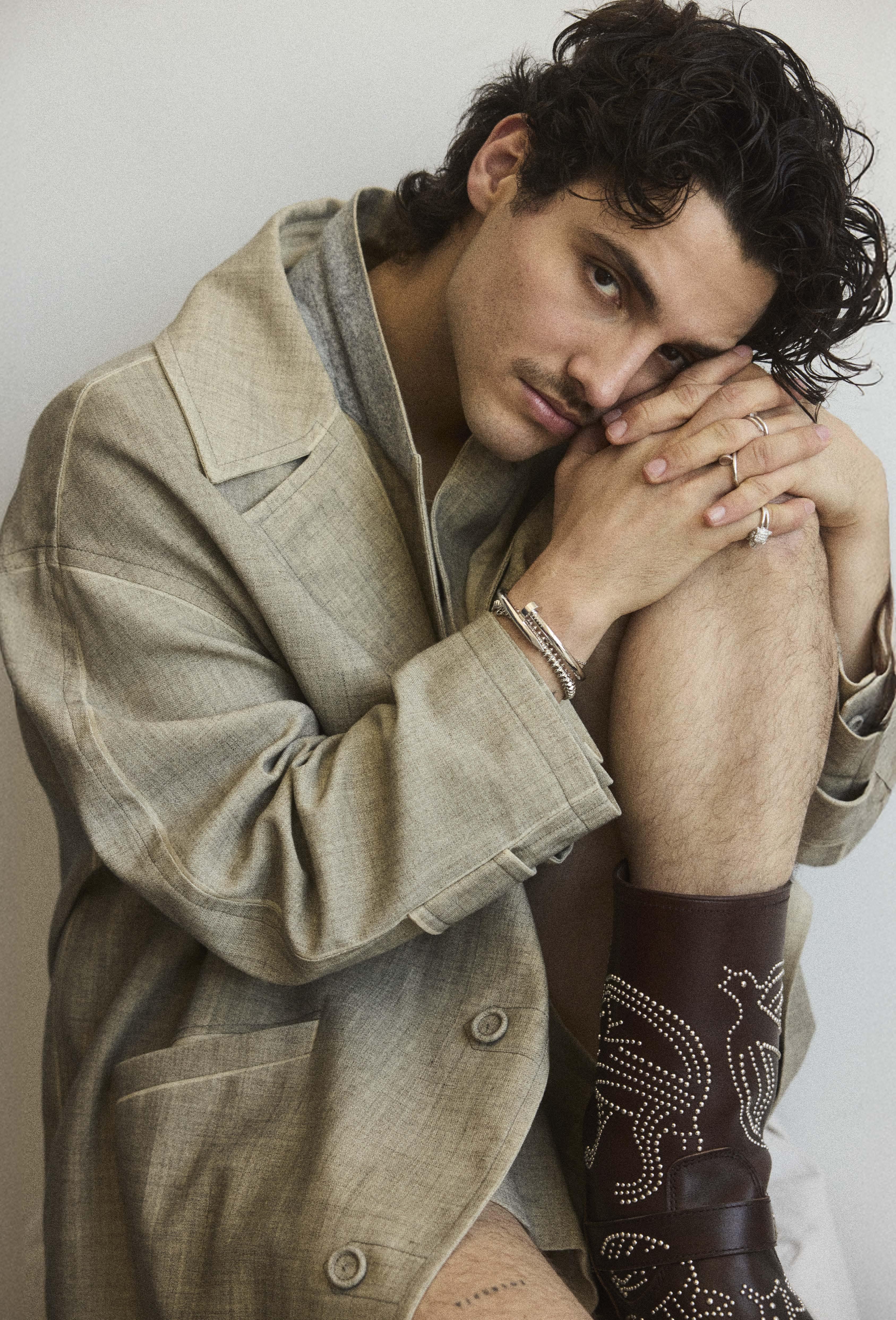

Fotografía: RODRIGO ÁLVAREZ

Por: RENÉ VILLASEÑOR

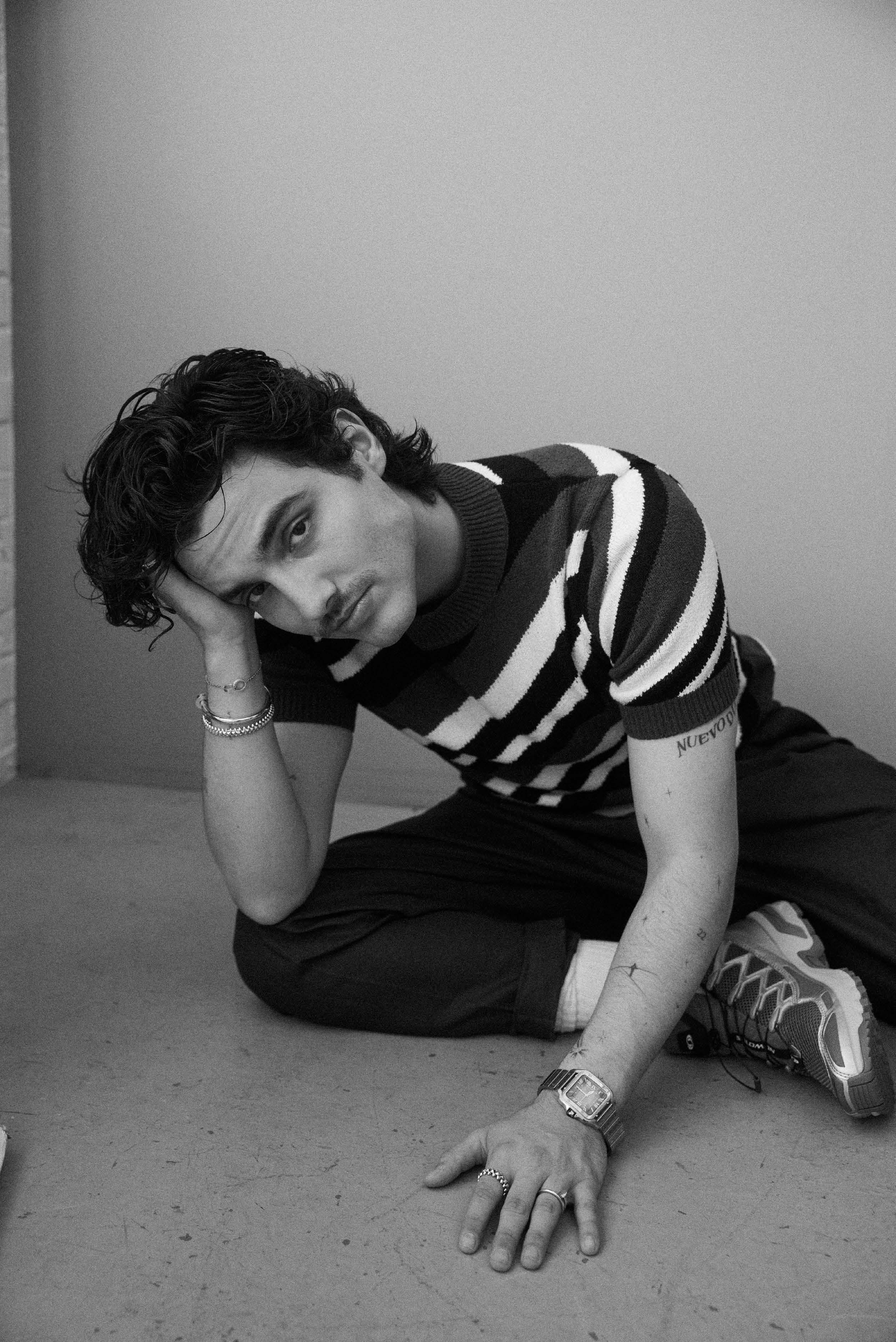

Son las personas, lo leído, lo visto, lo pisado. Son los roces que dejan su cicatriz, los olores que abren el recuerdo, el peso de una mirada que no tiene otra manera de expresarse. Esa es la forja de un artista más por nacimiento que por profesión. También de ahí nace el saber hacer de los múltiples oficios de Fernando Cattori: director, actor, pintor, fotógrafo, historiador de vida propia.

En el arte, la comunicación nunca puede ser unilateral, las historias nunca son finitas, y las palabras se crean sabiendo que su eco continuará sonando. Aun sin tener la certeza de que la vida le tenía preparado ese destino —el del cuerpo, la palabra y la imagen—, Fernando Cattori se ha encargado de estirar, como liga, los impulsos que han llegado hasta él desde el arroyo de los sueños.

Una camcorder y un juguete son dos objetos muy similares. Ambos se encargan de crear un mundo en el que la vida no deja caer su estruendo y se resguarda bajo el umbral de la creación. “Yo nunca tomé clases de cine. Mis papás no eran cinéfilos. Mi papá solo me regaló una cámara porque era malísimo en los deportes”, menciona Cattori sobre este primer juego con el arte. Y es que, en muchas ocasiones, eso es todo lo que se necesita: tener el ojo de alguien más sobre ti, entenderte, transformar lo nuestro con lo ajeno.

Lo que siguió fue pura vocación: editar, grabar, actuar, improvisar sets con amigos que no siempre querían salir en los videos. Así se forjó, sin escuela, con intuición. Esa es la sensibilidad de un creador que desde el inicio combinó el detrás y el frente de cámara.

Aunque estudió actuación en su adolescencia, durante años la dejó en pausa. No por falta de amor, sino por falta de vida. “Cuando estudié actuación era muy cerebral, me faltaba desarrollo personal”, dice. Necesitaba vivir, equivocarse, sentir miedo, frustración, esperanza. “La vida es una gran escuela”, menciona. Es precisamente esa experiencia la que lo ha devuelto al set como actor, pero con otros ojos.

“Estoy muy entrenado para pensar en montaje, pero actuar te exige lo contrario, estar, sentir, no pensar tanto”. Ese es el corazón de Cattori en la actuación. Soltar lo que se sabe, abandonar lo recorrido, es una actividad de locura. Entonces, la apuesta de Cattori es no olvidarse de su vida frente al monitor, sino crear la historia a partir de su interlocutor. Conocer los sentidos que se manifiestan, los pasados entrelazados en escena.

“Yo ya había anulado mi carrera como actor. Pero la actuación regresó a mí. Ya vivido, ya con cosas que decir”. Ahora, cada vez que el síndrome del impostor se asoma, Cattori se acuerda del niño que grababa sin permiso, sin miedo. Y ahí se reencuentra con su vocación.

¿Y qué pasa cuando las dos partes de su carrera se encuentran? ¿El director también actúa? “Claro que me encantaría”, responde con entusiasmo. “Es algo que digo medio en broma con mis amigos, pero sí me interesa”. Cattori menciona a figuras como Lila Avilés como referentes. “Falta en México que más actores escriban y dirijan. Porque esa sensibilidad horizontal, que viene de estar del otro lado de la cámara, es invaluable”.

Porque la historia es circular —desde el Quijote es una certeza—, el asombro, la ternura y el cariño son cosas que no se pueden perder. Una vocación se presenta desde ahí. No son las fórmulas, los ejercicios, las redes de contacto: es la mirada que se lanza al mundo desde el juego. La creación no deja de ser y está presente desde la infancia. Encontrar lo nuevo. Avanzar por el llano como el niño que nunca dejó de grabar con su camcorder

Por: LORENA DOMÍNGUEZ

En Roquebrune-Cap-Martin, entre Mónaco y Menton, donde los acantilados descienden abruptamente al Mediterráneo, hay una villa que parece suspendida fuera del tiempo. Su origen, como todo lo mítico, está envuelto en misterio: algunos dicen que una pequeña capilla vecina fue un lugar de descanso para María Magdalena; otros, que fue la Virgen misma quien detuvo su marcha allí con su hijo. Lo cierto es que esa tierra parecía destinada al recogimiento, a la contemplación, al arte de no hacer nada… salvo observar. Su nombre es La Pausa, y en ese gesto simple —pausar, detenerse— se encierra una historia que atraviesa décadas, estilos, guerras, amistades legendarias y silencios compartidos.

Fotografía: WOLFGANG VENNEMANN. © FUNDACIÓ GALA–SALVADOR DALÍ © SALVADOR DALÍ, FUNDACIÓ GALA–SALVADOR DALÍ/ADAGP, PARIS 2025

En 1911, quienes primero lo comprendieron fueron Alice y Charles Norris Williamson, una pareja de novelistas británicos fascinados por los automóviles y la escritura. Entre fiestas en la Riviera y aventuras, buscaban un lugar donde el mundo no los alcanzara. Y lo hallaron en un campo de olivos casi inaccesible, con una vista que borraba cualquier urgencia. “Nacimos para vivir aquí”, escribiría Alice, muchos años después. Levantaron una casa rosa con postigos verdes, y a su lado un gesto inusitado: una casa de huéspedes independiente, lo bastante cerca para brindar, lo bastante lejos para guardar silencio.

Pero el mundo no se detuvo. En 1916, entre el estruendo de la guerra, los Williamson vendieron la villa. El mar siguió rompiendo contra las piedras.

Gabrielle Chanel llegó a La Pausa cuando ya lo había conseguido todo, o casi todo. Era el final de los años veinte, los artistas bailaban con los príncipes, y ella, la costurera que cambió la forma de vestirse, buscaba un hogar. Ningún sitio le había dicho al oído que se quedara. Hasta que encontró ese campo de olivos.

En 1928 compró el terreno y derribó la antigua casa, pero no su esencia. La Pausa seguiría siendo La Pausa. Encargó a un joven arquitecto, Robert Streitz, construir algo que pareciera eterno: simetría sin ostentación, piedra clara, ventanas abiertas a la luz, una escalera que replicaba la del convento de su infancia. Ningún olivo fue arrancado. La casa se organizó como un claustro, pero uno mundano: con hamacas, espejos venecianos, cojines, libros y huéspedes inesperados.

Fue más que una casa. Fue un manifiesto. Chanel no se asumía artista, pero vivía como tal: su casa era refugio y escenario, santuario y salón. Allí pasaron escritores como Colette, cineastas como Visconti, coreógrafos como Lifar. Pero nadie entendió ese lugar como Dalí.

Corría 1938. España se desgarraba en guerra, y Dalí buscaba un refugio, un estudio. Chanel lo invitó. Dalí llegó con Gala y se quedó durante meses. Pintó sin descanso, escribió versos en el jardín (“Verde el viento, verde el agua, verde la armiña, verde la pequeña Coco”), escuchó la radio con Pierre Reverdy, lloró por su país y creó once cuadros.

En los años cincuenta, tras la muerte del duque, Chanel vendió La Pausa sin mirar atrás. Con la casa, se fue también su mobiliario, sus espejos, sus secretos. Los nuevos dueños, Emery y Wendy Reves, llenaron las paredes de Renoir, Cézanne y Rodin. Churchill escribió allí sus memorias, fumando entre los limoneros.

Pero La Pausa nunca dejó de ser la misma. Su esencia persistía entre las losas de piedra, en las cortinas que dejaban entrar la luz sin filtros, en el eco de las conversaciones que no se escribieron. Era una casa que recordaba sin nostalgia. Un lugar donde se podía pensar, o no pensar. Donde la vida se reducía a lo esencial: la brisa, el perfume de los pinos, un vaso de vino al atardecer.

Hoy, la propiedad pertenece de nuevo a la Maison Chanel. Ha vuelto a casa. Restaurada con fidelidad por el arquitecto Peter Marino, la villa sigue siendo lo que siempre fue: un espacio para respirar, para crear, para detenerse.

La Pausa no tiene el brillo dorado de los palacios ni la arrogancia de los grandes museos. Su lujo es otro: el tiempo. El que se expande en cada rincón, en cada sombra que proyecta una rama de olivo, en la pausa que recuerda que, incluso en el siglo más veloz, detenerse sigue siendo una forma de vivir. g

Fotografía: SANTI SIERRA Por: DANIEL ZEPEDA

Set: JEREMY BLASCO

Hay obras que no se contemplan, se caminan. En Versalles, el arte se extiende más allá de los muros del palacio para habitar el suelo, el agua, la sombra y su gente. Las fuentes de Pol Bury en el Palais-Royal, “Sphérades”, y “Les Deux Plateaux” de Daniel Buren no son únicamente intervenciones escultóricas, son coreografías del pensamiento. Bury, con su danza de esferas metálicas animadas por el agua, introduce la noción de lo inestable, lo perpetuamente cambiante; Buren, con sus columnas blancas y negras, impone un orden visual que convierte la plaza en una cuadrícula de reflexión y juego.

Ambas piezas invitan a una participación activa: hay que rodearlas, atravesarlas, dejar que la mirada se pierda entre reflejos o se discipline entre líneas. En ese vaivén entre azar y control, entre materia viva y estructura conceptual, se cifra también el espíritu del vestir estival con nuestros accesorios favoritos del verano.

Editora: SARAH GORE REEVES

Fotografía: DAVID ROEMER

Por: DANIELA

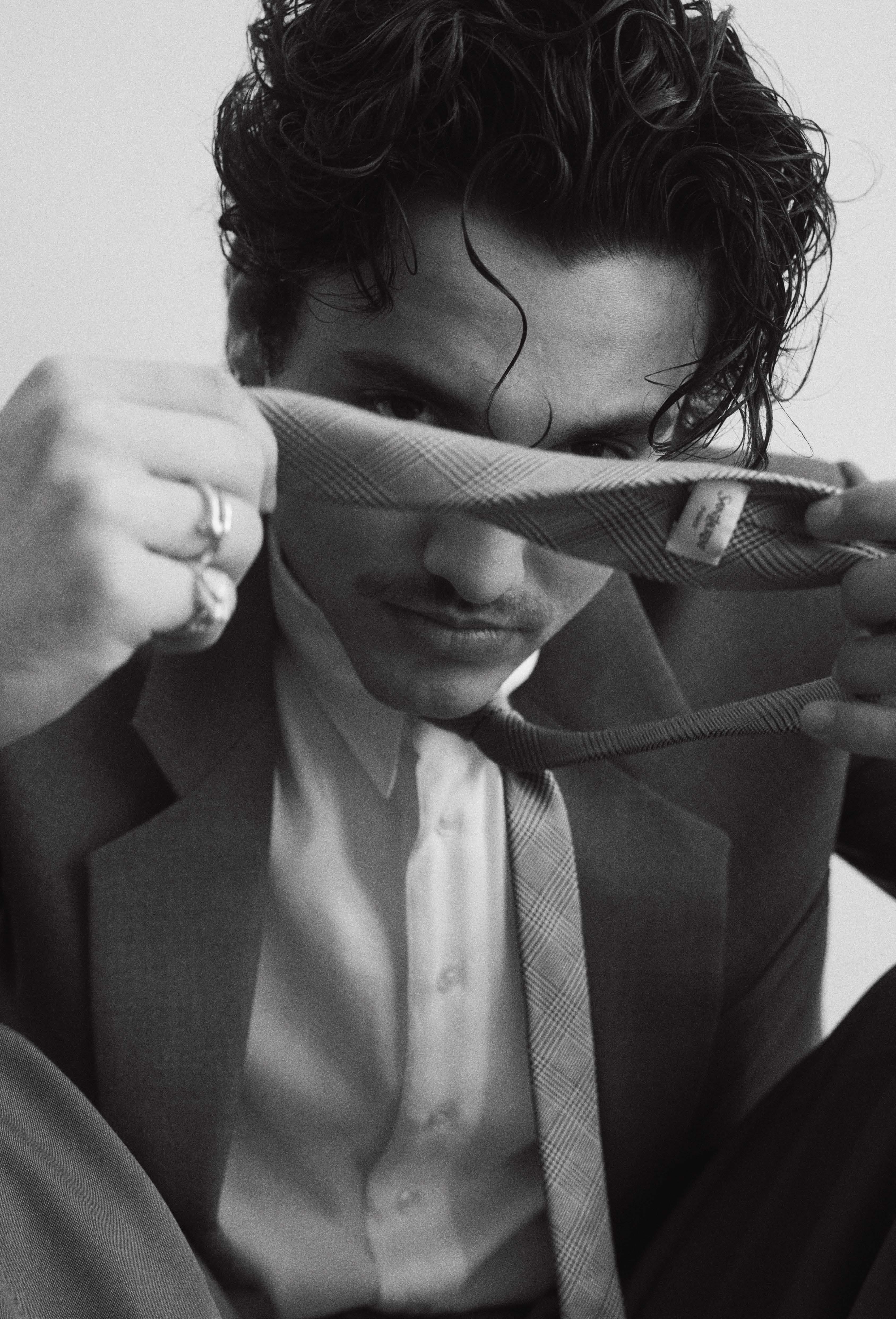

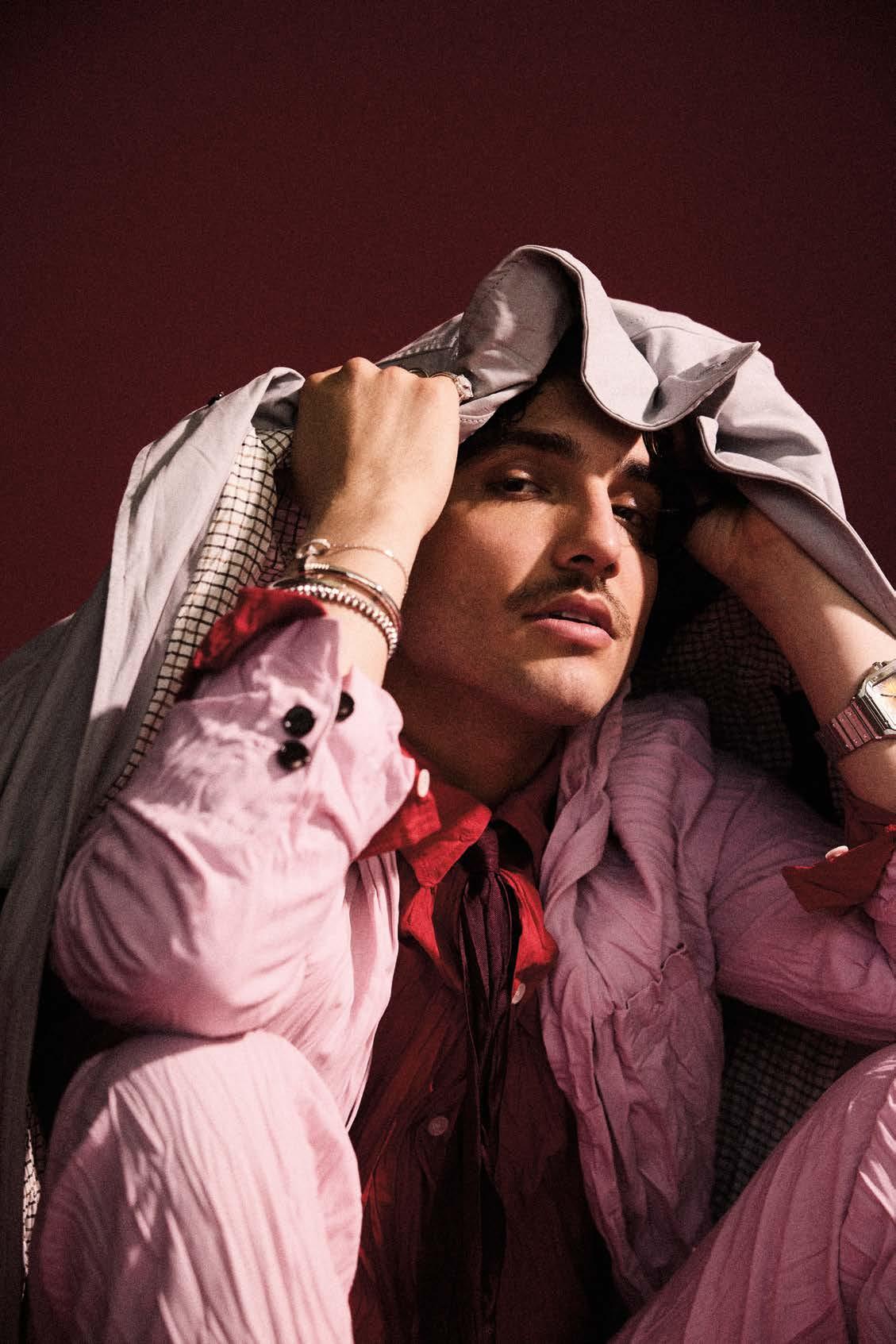

A través de una conversación reveladora, el artista regiomontano reflexiona sobre la evolución de su música, la libertad de trabajar de forma independiente y la vulnerabilidad como punto de partida creativo.

Humbe hace música para entender. Con veinticuatro años, ha construido una carrera que no responde a fórmulas ni al ritmo de la industria, sino a las urgencias internas de quien se sabe en búsqueda constante. Sus álbumes son diarios íntimos, escritos con una voz que se atreve a ser frágil, contradictoria, profundamente humana.

Su música —una mezcla de pop confesional, atmósferas íntimas y producción quirúrgica— se ha ganado un lugar entre los oídos más atentos de la nueva generación latinoamericana. Pero más allá de los números, lo que distingue a Humbe es esa insistencia casi obstinada en hacer arte desde la vulnerabilidad, sin temor a mostrar grietas.

En esta entrevista, hablamos de miedo, de fe, y de esa extraña certeza que aparece cuando uno escribe con la sangre todavía caliente. Lo que sigue es un pequeño retrato de alguien que está aprendiendo a estar en el mundo con todo lo que eso implica: los vértigos, las dudas y el deseo de conectar sin dejar de ser uno mismo.

¿Cómo desarrollas el concepto de cada uno de tus álbumes? ¿De dónde suele venir la inspiración?

Cada álbum es como un capítulo en mi evolución personal. Construyo el concepto alrededor de las emociones que estoy viviendo intensamente en ese momento, puede ser el duelo, el deseo, la esperanza, la identidad. La inspiración normalmente viene de la vida misma: una conversación, un desamor, una sesión de terapia o incluso el silencio. Siempre intento hacer algo que se sienta como si no pudiera haber venido de nadie más que de mí.

Tu último álbum fue lanzado de forma independiente. ¿Puedes contarnos más sobre esa decisión y cómo fue la experiencia?

Irme por la vía independiente fue una forma de recuperar mi libertad. Quería tener control total sobre mi sonido, mis visuales y mi lanzamiento. Fue intenso: más responsabilidad, más riesgo, pero también más satisfactorio. Cada detalle se sintió como un reflejo verdadero de mi visión.

¿Sientes que tu audiencia conoce al verdadero tú a través de tu música?

Absolutamente. Mis canciones a veces son más honestas que yo en la vida real. Me entrego por completo a ellas, sin filtros. Si escuchas con atención, vas a oír mis dudas, mi alegría, mi dolor, incluso las cosas que todavía estoy tratando de entender.

¿Hubo un momento en tu carrera que sintieras como un verdadero punto de inflexión o cuando realmente comenzaste a sentirte cómodo como artista?

Sí, la primera vez que estuve en un escenario grande y escuché a la gente cantando mis letras. Ese momento hizo que todo se volviera real. Pero sentirme cómodo en mi piel es algo que todavía estoy aprendiendo. Cada álbum me acerca un poco más.

¿Qué es lo más sorprendente que has aprendido sobre ti mismo a través de la música? Que soy más valiente de lo que pensaba. Escribir me obliga a enfrentar cosas que preferiría ignorar. Me ha enseñado a abrazar la vulnerabilidad como una especie de superpoder.

¿Qué sigue para ti musicalmente?

Estoy sumergiéndome en algo crudo y teatral, algo que difumine la línea entre canción, confesión y performance. Quiero que mi próximo proyecto se sienta como abrir un diario… pero en un sueño.

En todas las imágenes, anillos Juste un Clou y Panthère de Cartier, brazaletes Clash de Cartier, Juste Un Clou y Love, y reloj Santos de Cartier: CARTIER

Total look: BOTTEGA VENETA

Fotografía: DANIELA GUTIÉRREZ CON IPHONE 16 PLUS Por: DANIELA GUTIÉRREZ

Antes de llegar, lo vimos en una pantalla: un documental en IMAX sobre el Gran Cañón. Pero todas las frases trilladas de aquellos que han presenciado esta maravilla resultaron ser ciertas. Las imágenes no le hacen justicia. Las palabras tampoco, pero podemos intentar.

Experimentar el Gran Cañón desde su borde sur, o South Rim, me dejó pensando en todos mis compatriotas mexicanos que viajan a Las Vegas y deciden visitar el cañón desde su lado oeste. Siento una especie de compasión silenciosa por ellos, saber que lo que ven ahí es apenas una fracción de su vastedad. Impresionante, claro, pero limitado. No se expande ante tus ojos con esa monumentalidad que te deja sin palabras. No se despliega como un teatro geológico de color, luz y silencio. Los que saben —guardaparques, viajeros recurrentes y locales— coinciden: la verdadera experiencia está en el South Rim. Lo que sigue a continuación es una forma de llegar hasta ahí, y de entender por qué, una vez que lo ves así, el mundo parece distinto para siempre.

La mejor manera de llegar al South Rim es a través de Phoenix. Desde ahí, el camino hacia el Gran Cañón se transforma en una travesía gradual donde el paisaje va revelando la paleta mineral del desierto. Con un nuevo vuelo directo desde la Ciudad de México a Phoenix, Aeroméxico nos da una alternativa que acorta la distancia geográfica y que abre la puerta a una experiencia más profunda. En vez de la excursión exprés desde Las Vegas, esta ruta permite entender el territorio en capas: el desierto, la meseta y finalmente la grieta inmensa que parece cortar el mundo en dos. Es una forma de viajar que respeta el ritmo del paisaje.

Aunque el Gran Cañón suele robarse todas las miradas —y con razón—, lo cierto es que Arizona guarda mucho más que un solo espectáculo.

Petrified Forest es otro destino onírico. Caminamos entre troncos que eran más roca que madera, en un paisaje que parecía un sueño prehistórico. Los signos grabados en piedra, en la curiosa Newspaper Rock, nos recuerdan que la necesidad de decir “aquí estuve” es más antigua que el lenguaje mismo. Almorzamos en La Posada de Winslow, un lugar donde aún se escucha el eco de los trenes y de una época en la que este sitio era una parada llena de vida. Personalidades como Albert Einstein y Amelia Earhart se hospedaron aquí, sumando su paso al magnetismo del lugar. Fue ahí donde pensé por primera vez en el tipo de viaje que estaba haciendo: no uno que se mide en kilómetros, sino en capas. De historia. De tiempo.

Un espectáculo más, el Horseshoe Bend, aparece de pronto, al final de un sendero breve pero polvoriento, como una revelación suspendida entre roca y cielo. Desde lo alto, el río Colorado traza una curva en forma de herradura, como si la tierra hubiera decidido detenerse un segundo para admirarse a sí misma. Hay una palabra que puede traducir lo que se siente llegar: vértigo. Causa vértigo la escala imposible del paisaje y la certeza de que hay lugares donde el tiempo se dobla, como el río.

Arizona tiene esa capacidad, hace que todo parezca más claro y más lejano al mismo tiempo. En Antelope Canyon, donde la piedra ha sido tallada por el agua hasta formar una coreografía de sombras y luces, experimenté lo más cercano a desaparecer, aunque sea por minutos. El silencio en esos corredores es espeso. Como si cada curva del cañón tuviera la intención de callarte.

En Prescott, el viaje cambia de tono. Más humano, más histórico. Ahí todo parece haber sido escrito por un novelista del Viejo Oeste: Whiskey Row, con sus saloons centenarios que sobrevivieron a incendios, peleas de vaqueros y la llegada del siglo XXI; las fachadas que aún huelen a polvo y a pólvora. Aquí, el pasado se exhibe, pero también se vive en tiempo presente. Se bebe. Se recuerda a media luz, como si nunca se hubiera ido.

Tusayan, el pueblo más cercano a la entrada del Grand Canyon National Park, vive a la sombra de la maravilla. El trayecto hasta el borde sur está cargado de una ansiedad casi infantil. Debo agradecer a mis acompañantes por el gesto que tuvieron de bloquernos la vista a los que nunca habíamos visto este espectáculo en persona, de pararnos frente a una de los sitios más impresionantes que un ser humano puede observar y de permitirnos abrir los ojos solamente hasta que el abismo gigantesco se desplegara frente a nosotros.

Nada te prepara. Uno se queda inmóvil frente a esa grieta colosal, no por miedo al abismo, sino porque la mente no logra abarcar su escala. En las paredes rojas y naranjas, el tiempo se ha tallado a sí mismo. Frente al Gran Cañón, uno no se siente dueño de nada. Hay que estar ahí para callarse. Para rendirse a la vastedad. Para aceptar que hay cosas que existen sin necesidad de testigos.

Primero lo recorrimos desde la seguridad de una Hummer, con un guía que hablaba de la vida silvestre y la erosión como quien cuenta historias familiares. Después, desde el aire, en un helicóptero que pasó por el corazón mismo del abismo. Y ahí estaba, el cañón. Desde el cielo se ve como una cicatriz majestuosa. Desde el suelo, como un dios dormido.

Hay viajes que no se cuentan por los lugares que se visitan, sino por lo que esos lugares te quitan. La ansiedad. El ruido. La urgencia de entenderlo todo. Arizona no se deja contar fácilmente. Pero puedo decir que, al menos por una semana, fui menos yo y más parte de la tierra. Que caminé por rutas donde el pasado no se olvida, donde el cielo no tiene fecha, donde el silencio es un idioma que todos podemos entender si dejamos de hablar.

Fotografía:

RENÉ VILLASEÑOR

Por: DANIEL ZEPEDA

Con más de dos décadas dentro de la firma, Victor Sanz ha convertido a TUMI en un laboratorio de diseño funcional, donde cada pieza es una síntesis de innovación técnica, sensibilidad emocional y visión a largo plazo.

¿Qué significa diseñar para el movimiento? En un mundo que valora la velocidad pero olvida el detalle, TUMI se distingue por hacer del viaje una experiencia perfecta. Bajo la dirección creativa de Victor Sanz, la marca no solo responde a las necesidades del viajero moderno, las anticipa, las mejora y las transforma en soluciones tangibles.

En un mercado donde la estética suele eclipsar a la funcionalidad, TUMI ha construido su legado sobre una premisa distinta: lujo de alto rendimiento. No se trata solo de cómo luce un objeto, sino de cómo funciona, cuánto dura y, sobre todo, de cómo empodera a quienes lo llevan. Para Victor Sanz, Director Creativo de TUMI desde 2016, esta filosofía no es un eslogan, sino el corazón mismo de la marca. “El valor fundamental de TUMI siempre ha sido ofrecer lo mejor de lo mejor al cliente”, afirma. “Lo mejor en funcionalidad, durabilidad y experiencia”.

Victor Sanz se incorporó al equipo de diseño de TUMI en 2003, con la misión de aportar una perspectiva renovada a la reconocida calidad de la marca. Desde entonces, ha moldeado una visión exigente en lo técnico, pero profundamente emocional en lo conceptual. Al asumir la dirección creativa en 2016, Sanz lideró una nueva era para TUMI, redefiniendo la experiencia del viaje para una generación de ciudadanos globales. Para él, el diseño es una herramienta para perfeccionar la vida en movimiento, anticipar necesidades, resolver problemas y elevar la forma en que nos desplazamos por el mundo.

La eficiencia, explica, es una demanda universal. “Nadie quiere perder tiempo buscando su cargador o peleando con un compartimento mal pensado”. Desde puertos de carga integrados hasta sistemas de organización intuitivos, cada decisión parte de una sola pregunta: ¿cómo facilitarle la vida al viajero? “Nuestro mayor referente siempre ha sido el cliente. Sus hábitos, frustraciones y victorias orientan todos y cada uno de nuestros procesos”.

Pero el trabajo creativo en TUMI no se limita al presente. Para Sanz y su equipo, el verdadero reto es adelantarse a lo que viene. “A veces, la tecnología aún no existe. Así que esperamos… o la creamos”.

Al trabajar con materiales como compuestos de grado militar o nailon balístico, en ocasiones deben inventar procesos completamente nuevos para dotar de forma, color y sensibilidad a materiales inicialmente rígidos. Y todo eso con el fin de mejorar la experiencia del usuario.

La durabilidad y el rendimiento son principios innegociables. Pero el verdadero diferenciador de TUMI está en la conexión emocional que establece con sus usuarios. Una de sus colecciones actuales, cuenta Sanz, nació a partir de un aroma: un instante fugaz que detonó toda una narrativa de diseño. “La inspiración puede venir de una chaqueta, una canción, un olor… y cuando ves el producto final, puedes rastrear ese hilo desde la idea original hasta el último detalle”.

Esta dimensión emocional, combinada con una calidad impecable, es la razón por la que los clientes de TUMI regresan. No ven sus productos como simples accesorios, sino como aliados de confianza. “Quieren saber que lo que llevan va a estar con ellos, a través de aeropuertos, continentes y tal vez décadas”. En una cultura dominada por lo efímero, TUMI apuesta por la permanencia. “Diseñamos con la convicción de que la pieza que compres hoy debe seguir sintiéndose tuya dentro de diez o quince años”.

En el fondo, TUMI trata de empoderar el trayecto, en lo práctico y en lo personal. “Nuestros productos no solo cargan objetos”, dice Sanz. “Cargan tus hábitos, tu ritmo, tu vida”. A través de un enfoque multidisciplinario y una búsqueda incansable de la excelencia, Victor Sanz sigue llevando la marca hacia el futuro, no solo respondiendo al mundo, sino moldeando la forma en que nos movemos por él.

El reto no está solo en diseñar lo que el usuario necesita hoy, sino en imaginar lo que querrá dentro de una década. Entre materiales de vanguardia y emociones intangibles, TUMI construye una línea del tiempo que no sigue modas: trasciende.