FILOSOFÍA,SIMBOLISMO,CIENCIA,LITERATURA,GNOSIS

OCTUBRE 2025 AÑO 2 NÚMERO 17

FILOSOFÍA,SIMBOLISMO,CIENCIA,LITERATURA,GNOSIS

OCTUBRE 2025 AÑO 2 NÚMERO 17

Nonagésimo Sexto Aniversario R.L. Eduardo De La Barra Nº 70 1929-2025

En masonería, la historia no es simplemente una recopilación de eventos pasados, sino una herramienta fundamental para la comprensión de la propia identidad, valores y propósitos de la Orden. La historia masónica, con sus orígenes en los gremios de constructores medievales, ofrece un marco para entender la evolución de sus símbolos, rituales y enseñanzas morales, así como su adaptación a diferentes contextos sociales y culturales.

La importancia de la historia radica en su capacidad para inspirar a los masones a construir un mundo mejor, promoviendo la fraternidad, la búsqueda de la verdad y el desarrollo personal.

La historia masónica de una Logia permite a sus miembros conocer y valorar su legado, conectándolos con las tradiciones y enseñanzas de sus predecesores. Por ello conocer la historia de nuestra R.L. Eduardo de la Barra N° 70 de Quillota, a sus destacados Q.Q.H.H. y sus logros, puede motivar a los masones actuales a seguir trabajando por el progreso moral y social; contribuyendo a la construcción de la identidad individual y colectiva de los hermanos, reforzando su sentido de pertenencia y compromiso con los valores de la Orden.

En su historia, los Q.Q.H.H. pueden apreciar la diversidad de experiencias y perspectivas dentro de la masonería, fortaleciendo los lazos de fraternidad y entendimiento mutuo. Sirviendo también como un espejo, en el que los masones pueden reflejarse, identificando áreas de crecimiento personal y buscando la mejora continua, e inspirarlos a actuar de acuerdo con los principios masónicos en su vida diaria, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

En resumen, la historia en la masonería, y en particular la de nuestra Logia, no es un simple relato del pasado, sino un elemento esencial para la comprensión de su identidad, la promoción de sus valores y la búsqueda de un futuro mejor.

En ese contexto y tener una vez más la posibilidad de vivir renovadamente el testimonio de la historia, de la tradición y de la obra, constituye una apropiada ocasión para celebrar un año más de activa y fecunda vida masónica.

Hemos celebrado tantas, muchas veces el cumpleaños de nuestra Respetable Logia, que además tiene un delicado legado histórico adicional, expresado en su nombre distintivo que nos honra y

compromete aún más; el de aquel destacadísimo hombre e insigne masón, Eduardo de la Barra Lastarria; intelectual que voló muy alto por las regiones del espíritu; un erudito, poeta, diplomático, ingeniero, filósofo, crítico literario, periodista y escritor chileno, que fue uno de los clásicos de la literatura chilena.

Masón destacado, que fue además Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Chile entre 1899 y 1903.

No obstante, con el mismo entusiasmo, el mismo recuerdo y el mismo respeto por la figura engrandecida de don Eduardo de la Barra; lo que hoy aquí tiene lugar, es el homenaje a nuestra

Respetable Logia Eduardo de la Barra N° 70 de la Ciudad de Quillota, en la celebración de sus 96 años. Han cambiado los rostros que circulan por este Taller de obreros de buena voluntad, pero no el espíritu fundamental que acompaña a estos actos. Han transcurrido 96 años que constituyen toda una historia de vida de aquellos cientos de hombres de espíritu inquieto, dedicados en su seno al pulimiento de la piedra bruta, a la búsqueda de la verdad y a alcanzar los altos y nobles propósitos de nuestra Orden. Los individuos somos distintos, en el pasado eran otros. Pero en definitiva somos los mismos, que alentamos el mismo sueño, el mismo ideal, la misma raigambre que se reproducirá infinitamente, de amor por esta Logia, por nuestra ciudad, por la Gran Logia y por Chile, nuestra patria.

Mención especial, merece la Respetable Logia Independencia N.º 38 del Valle de Valparaíso, quiénes establecieron, además, un hermoso y fraternal vínculo que hasta hoy perdura y que, en esta especial conmemoración, renovamos el reconocimiento como nuestra muy querida y centenaria Logia Madre, la que, por cierto, no podía estar ausente con su acostumbrado gesto solidario pletórico de afecto filial y fraterno.

Representada hoy día, por su V.M.,Q.H. Ricardo Norambuena Cleveland, que junto a sus Q.Q.H.H. Maestros, Compañeros y Aprendices se hacen presentes, emulando en consecuencia, a esos hombres de buena voluntad miembros honrosos de Independencia 38, en cuyo seno se engendró también nuestra historia, la que hoy nos permite expresar nuestro fraternal sentimiento de gratitud y que nos brinda una vez más, la oportunidad para renovar y potenciar nuestros tradicionales e históricos vínculos de amistad y fraternidad.

Cabe también, mencionar y reconocer la ardua labor realizada por aquellos Q.Q.H.H. que en su momento, en tiempos más modernos y actuales, fueron distinguidos con el honor de ser el Primero entre sus iguales en nuestro Taller: Carlos Brito Gutiérrez, Oscar Subiabre Cárdenas (Q.D.O.E), Miguel Segura Vera, Helmuth Hinrichsen Sariego, Patricio Camus Jelvez, Washington Mena Silva, Fernando Rivera López, Fernando Donoso Villarroel (Q.D.O.E), Juan Carlos Gutiérrez Troncoso, Rodrigo Egaña Montenegro, nuestro actual V.M.; quienes también, al igual que sus antecesores, para ninguno de ellos su conducción logial, ni las obras desarrolladas, se explicarían sin el

compromiso del cuadro del Taller que los acompañó y que actualmente acompaña a su correspondiente Venerablía.

Todos V.V.M.M. de la época postmoderna, en que la vida diaria es vertiginosa y sobrepasada por la crisis que impone la postmodernidad, en que la actual realidad civilizacional, ha experimentado grandes reveses; en que los más profundos valores se sienten desprotegidos en medio de un avance sin parar del consumismo y del materialismo; y que a pesar de ello, estos Q.Q.H.H. y como muchos que hoy ejercen esta digna responsabilidad, han tenido que enfrentar y sortear las innumerables dificultades propias de la modernidad y que no son ajenas a nuestra orden; lo que no hace fácil hoy ser masón y menos conducir un Taller.

Pero en todos estos reveses y encrucijadas que nos pone la sociedad contemporánea, que son numerosas, complejas y multifactoriales, la Orden nos propone un modo de acercamiento al entendimiento, a la tolerancia, que proviene del estudio, de la reflexión, de la axiología que con su matriz de valores nos permite contribuir a construir una sociedad plural, diversa, pero a la vez fraterna, tolerante y equitativa.

Por tanto mis Q.Q.H.H., en esta especial ocasión, renovemos íntimamente nuestro personal compromiso y que a pesar de los efectos de la modernidad, apoyemos a nuestros V.V.M.M. del presente a dirigir esta compleja obra, retomando nuestras simbólicas herramientas y ponernos manos a la obra a pesar de todas las dificultades actuales, pues es el único camino para continuar la obra en el hombre y en la sociedad, legada por estos Q.Q.H.H., que fueron y son protagonistas de la historia de Eduardo de la Barra Nº 70 en particular, de la Jurisdicción y de la Orden masónica en general.

Q.Q.H.H., celebrar este Nonagésimo Sexto Aniversario de nuestra Logia, más que la historia de sus 96 años significa también la ratificación comprometida del trabajo masónico local y jurisdiccional, junto a la irrestricta adhesión a la Gran Logia de Chile, liderada por su autoridad máxima Q.H. Sebastián Jans Pérez, G.M. de la Gran Logia de Chile, y representada en esta especial Tenida de Aniversario, por el 2° Gran Vigilante, Q.H. Nelson Aguilera Asenjo, quien nos ilumina con sus luces y nos honra con su presencia.

Sin embargo, como somos parte de una Masonería que ha surgido de la defensa de ideales significativos y expuesta a su defensa en el ámbito público, en el campo del debate y en nuestra actividad intelectual; constituye hoy día motivo de una gran preocupación el que estemos tan centrados en nosotros mismos, lo que nos hace perder la capacidad de tener más acción pública, no ejercer opinión ni acción masónica más activa y consecuente con nuestros altos y nobles propósitos.

Actitud y ambiente que hacen parecer a nuestras Logias inertes y víctimas del desaliento secular que sufre nuestra sociedad, de la frustración activa, del descontento ante una sociedad que es, sin lugar a duda, cada vez más difícil y opuesta a nuestros principios, pero, a la vez y por lo mismo digna de atención, convocante del debate y muy necesitada de propuestas.

Nos encontramos por tanto y contrariamente a este importante desafío, concentrados en inquietudes que se centran en nosotros mismos, en la rutina de nuestros trabajos, también y lamentablemente en el uso de nuestro tiempo y esfuerzo para la crítica encubierta, injusta, indebida y poco fraternal a nuestros propios hermanos. Y lo que es más preocupante aún, es que en ocasiones nos alejamos de nuestros deberes y obligaciones masónicas, con conductas no acordes con los principios éticos de la Francmasonería Universal, de la cual somos parte fundamental.

Q,Q.H.H. como se ha dicho, los aniversarios en masonería nos invitan a la revisión de lo que ha sido la historia logial y su legado, a la reflexión crítica del presente y a visualizar la proyección futura; por tanto os invito en nombre de nuestra historia y de quienes la han construido, a tomar conciencia de que no habrá futuro objetivo para nuestra institución, si no se adhiere a la necesidad real de proyectarse en el tiempo, que su acción no sea concordante con sus ideas y que la búsqueda de la verdad no sea un estímulo eficaz para su propio crecimiento y para posicionarse en la sociedad con una postura valórica, con una palabra o con un gesto reconocible y con una acción masónica más real, activa y efectiva.

Q.Q.H.H., esta reflexión crítica a que nos invita nuestra historia, para regocijo de nuestros antepasados, analicémosla con juicioso discernimiento y por sobre todo en absoluta conciencia; para asumir el reto desafiante que la historia nos pone ante nosotros, para ser dignos de nuestro pasado y nos permita sustentar la esperanza de un mejor futuro para nuestra institución y para nuestro país.

Miguel Segura Vera

Ex. Venerable Maestro

Valle de Quillota, 17 de octubre 2025

Entre praderas, campos y montañas que delinean el paisaje del Wallmapu, habita un ave de profunda relevancia cultural: el Queltehue (Vanellus chilensis). Su nombre, derivado del mapudungun, significa “Centinela”, y su importancia trasciende su apariencia. Para el pueblo mapuche, el Queltehue no es solo un ave: es símbolo de sabiduría, vigilancia y protección.

Aves y animales están siempre pendientes de este guardián de los campos. De día y de noche, su sonido (“tek-tek-tek”) irrumpe en la calma para advertir sobre cualquier amenaza. Su vigilia constante busca proteger no solo a sus propios polluelos, sino también preservar el ecosistema para las generaciones futuras.

La leyenda del Queltehue es una de las narrativas más cautivadoras del folclore Mapuche. Según la tradición, cuando el universo aún se hallaba en sus primeras etapas de creación, reinaban el caos y la agitación. Los espíritus y dioses buscaban desesperadamente a un ser capaz de mantener la calma en medio del tumulto primordial.

En ese tiempo, donde el equilibrio y la paz eran esenciales para el surgimiento del mundo, el Queltehue se alzó como símbolo de serenidad. Su capacidad para mantenerse firme ante la confusión lo hizo merecedor del respeto y la veneración de los espíritus, convirtiéndolo en un emblema de protección y sabiduría.

Su presencia en los campos y su grito metálico estridente son considerados augurios de buena fortuna y señales de conexión con los ancestros. En la cosmovisión mapuche, su voz no es solo un sonido natural, sino un mensaje espiritual, cargado de misticismo y significado.

Pablo Neruda menciona al queltehue en uno de los poemas de su libro Arte de Pájaros, donde contrasta su apariencia majestuosa acentuada por su potente llamado con su comportamiento profundamente terrenal.

Esta ave, insectívora, gregaria y territorial, defiende con determinación su espacio, especialmente durante la época de cría. Lo hace sin recurrir a la violencia innecesaria, pero con una firmeza que evidencia un arraigado sentido de identidad. Su actitud encarna la visión mapuche de la resistencia: proteger lo propio con dignidad.

El Queltehue no pierde su belleza por alimentarse de gusanos. Su esplendor permanece intacto. Al final, la magia no está en lo que hace, sino en la forma en que lo miramos.

El Queltehue es símbolo de conciencia vigilante, del que está despierto a lo que ocurre a su alrededor. No es un ave pasiva: observa, reacciona, comunica. Y esa vigilia constante, que busca preservar a su descendencia, es también un llamado a preservar la memoria colectiva del territorio.

En un mundo que parece moverse demasiado rápido, conocer y aprender del Queltehue y su simbolismo nos ofrece una lección invaluable: la serenidad, el respeto y el equilibrio son fundamentales para conservar nuestra identidad y hallar paz en medio del caos. Su legado nos invita a reconectarnos con la naturaleza, escuchar sus mensajes y valorar aquellas tradiciones que nos brinda un sentido de pertenencia más profundo.

Así como la voz del Queltehue rompe la calma del campo, la duda irrumpe en nuestra rutina, cuestionando lo establecido en busca de respuestas. Podríamos decir que la duda, al igual que el Queltehue, molesta un poco: no permite que todo pase desapercibido. Interrumpe, señala, incomoda... pero también despierta, y al hacerlo, abre los sentidos.

“El Queltehue es el reflejo de los kuyfikeche (ancestros); son defensores de la tierra. Defienden su mapu hasta la muerte, sin tener armas con qué hacerlo, pero se agrupan y hacen ruido, porque esa es su única arma. Esa es la lucha del mapuche.”

Gonzalo Herrera Aguilera

Aprendiz R.L. Eduardo de la Barra N°70

Voló el queltehue centelleando de nieve blanca y nieve negra y abrió su traje a plena luz, a plena plata matutina: era costoso el abanico de sus dos alas nupciales: era rico el cuerpo adornado por la mañana y el plumaje.

Sobre las piedras de Isla Negra relucía el lujo silvestre del pájaro de terciopelo y yo pensaba - dónde va?

A qué celeste recepción?

A qué bodas de agua con oro?

A qué salón de pura púrpura, entre columnas de jacinto, donde con él puedan entrar sólo las nubes bien vestidas?

En fin, dije, tal vez irá a coronar la cabellera de la náyade del Genil amiga de Pedro Espinosa.

No hizo tal cosa el agorero: voló y planeó para bajar en un trigal desmoronado, entre terrones de rastrojo y desde allí lanzó su idioma su tero tero lancinante, mientras picaba, picoteaba y devoraba sin pasión un simple gusano terrestre.

Acerca de preguntas incómodas

Fueron necesarios más de 12 millones de años para que las manadas humanas se convirtieran, de manera paulatina y desperdigada por el orbe, en civilizaciones. Y unos seis mil años más, para que esas civilizaciones humanas y la organización política basada en el gobierno del pueblo se consagraran como el diseño que, transversalmente, se propugna como el más adecuado para las cada vez más grandes aglomeraciones de población.

Si bien es cierto fueron los griegos, para variar, quienes sentaron las bases teórico-filosóficas del modelo, la verdad es que la que ellos ejercían, una democracia directa pero excluyente, no tendría mucha popularidad hoy. Existían clases socio-políticas, estamentos, determinadas por ley. Y solo participaban hombres de la clase alta. Ni mujeres, ni extranjeros, ni griegos que no fueran aristócratas.

Pero la idea quedó. Había que mejorarla.

La idea republicana de los romanos le hizo aportes importantes.

Pero todo quedó en nada con la emergencia de la edad media y el posterior surgimiento del absolutismo europeo.

La revolución francesa, antimonárquica y liberal, revivió el ideal de la participación de las masas en el gobierno. Curiosamente la dispersó por Europa a través de un ejército imperial. De Europa a América y al resto del mundo.

Durante los siglos XVI al XX, la idea se modernizó y se adaptó a cada país, conservando el “modelo general” que incluía el glorioso logro de poseer un acta fundamental, tres poderes, estado de derecho, razón de estado, electividad de los representantes, etc.

En otras culturas el proceso, más variopinto y complejo, se enmarca en el de la civilización occidental cristiana. Democracias Liberales fue el rótulo con el cual se les conoce, por lo menos en occidente.

En la primera mitad del siglo pasado, este modelo se opuso tres veces a nivel planetario a sistemas políticos autocráticos y autoritarios. La gran Guerra, la segunda guerra mundial y la guerra fría fueron escenarios mundiales donde por tres veces, también, estos regímenes liberales se impusieron.

A mediados de la década de los 90, se llegó a afirmar que la historia se había terminado con el triunfo de este modelo de organización social, económica y política, a nivel global.

Y ahora, después de 40 años, nos encontramos con que este modelo globalizado por el cual tanta gente a favor o en contra, ha muerto, tiene profundas debilidades. Mismas que vivimos cada día.

Así que, dejando de lado las excentricidades políticas anarquistas, autoritarias o totalitarias, nos preguntamos, ¿Qué tiene que mejorarse en el diseño de nuestros sistemas democráticos para evitar, eliminar, descartar, los costos marginales onerosos que significa el funcionamiento corrupto del sistema democrático?

Y tal vez, más importante hoy, ¿Qué estado ofrecen los candidatos presidenciales en un nuevo proceso eleccionario en Chile?

El concepto de estado constituye una de las construcciones centrales en la filosofía política. Su origen, función y legitimidad han sido objeto de debates que atraviesan la historia del pensamiento. Hablar del estado es hablar de la organización del poder, de la forma en que las sociedades han intentado garantizar el orden, la justicia y la convivencia, y de los límites que esta institución debe o no tener frente a la libertad individual.

Aunque las comunidades humanas han tenido siempre estructuras de autoridad, la noción de estado como entidad autónoma y diferenciada aparece con claridad en la modernidad. Filósofos como Maquiavelo, Hobbes y Rousseau lo pensaron como una construcción racional para enfrentar el caos y garantizar la vida en común.

El estado nació ligado al problema del orden social, de manera de evitar la violencia y permitir la vida organizada.

El estado debe procurar seguridad y orden, Justicia y bienestar.

La teoría política distingue varias formas de estado: Estado absoluto, Estado liberal, Estado social que considera libertad con justicia social, Estado totalitario, y además considerar lo que es la filosofía del anarquismo y marxismo.

En consecuencia hoy, que estamos próximos a una elección presidencial, nos preguntamos legítimamente, ¿qué tipo de estado nos ofrecen los distintos candidatos? Difícil preguntarlo y esperar que la respuesta sea un antecedente confiable y real, al momento de emitir el voto

Algunos candidatos, a los diferentes cargos que se eligen, en vez de diálogo, propuestas, consensos, nos entregan un panorama desolador de lo que es el Chile actual, están centrados en una crítica feroz a su oponente. Enfrentándose con temas que más que proponernos un futuro mejor, nos retrotraen al pasado, polarizando las opiniones.

Nuestros congresistas, supuestos valiosos actores de un poder del estado, abandonaron la tarea que se les encomendó, legislar para sus representados. Al parecer, es más rentable políticamente estar en los matinales de la TV, que en el congreso. Hechos como los del 15 de este mes cuando hubo de suspenderse la jornada legislativa por falta de quórum, lo demuestran.

La dieta de los Parlamentarios chilenos es la más alta del OCDE, y sin embargo nos encontramos con estas realidades. Nos preguntamos si en ese importante poder del estado, elegimos a los más idóneos y capacitados, y si no es así, que hay que mejorar en nuestro sistema político para que no sigamos cometiendo tamaños errores.

La generación Baby Boomers estoy cierto que añoramos los valores que nuestros padres y abuelos nos inculcaron, el respeto por las ideas y las personas, hoy vemos que ni la institución republicana de la Presidente de la República es respetada. ¿Qué nos espera a los demás, entonces?

Luis Fernández León G3, Washington Mena Silva, Ex. V.·. M.·.

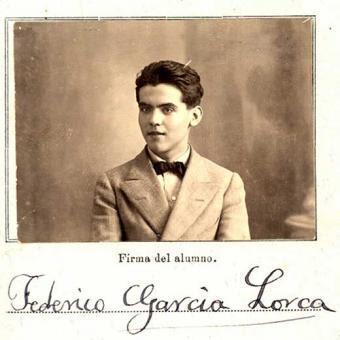

FEDERICO GARCIA LORCA: El Romancero Gitano

García Lorca mantuvo una sincera amistad con Manuel de Falla que incluyó proyectos en común sobre el cante jondo, los títeres y el folklore. En 1927 participó en el homenaje a Góngora organizado en Sevilla por un grupo de poetas a los que más tarde se conocerá como Generación del 27. Con la publicación del Romancero gitano en 1928 llega el reconocimiento literario. Sin embargo, sus amigos Luis Buñuel y Salvador

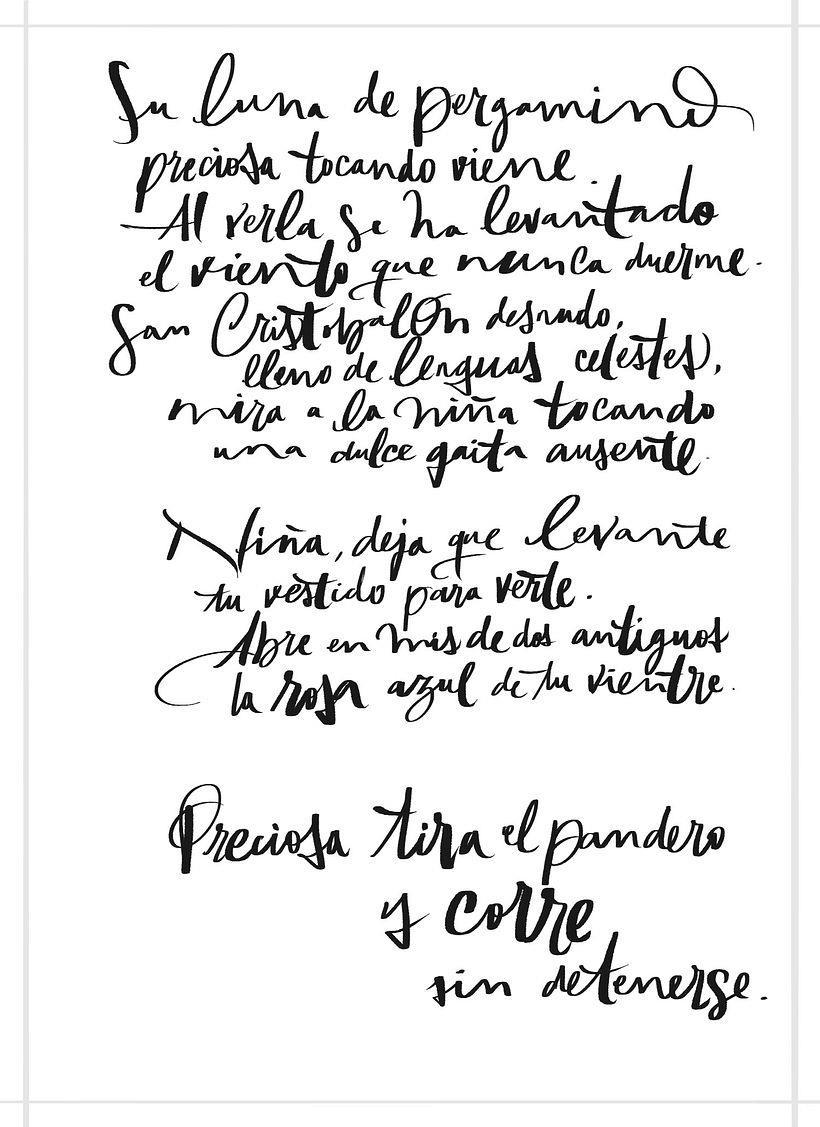

Dalí critican el libro, acusándole de explotar un pintoresquismo trasnochado. Empieza a circular la leyenda de un Lorca con pocas lecturas y mucha intuición, un autor con “duende”, que conecta con lo primitivo y elemental, pero sin nociones de técnica poética. Sin embargo, en la famosa antología de Gerardo Diego, Poesía española, aclara: “Si es verdad que soy poeta por la gracia de Dios –o del demonio-, también lo soy por la gracia de la técnica y del esfuerzo y de darme cuenta en absoluto de lo que es un poema”. En una carta enviada a Jorge Guillén mientras trabajaba en el Romancero, explica su planteamiento, nada espontáneo:

“procuro armonizar lo mitológico gitano con lo puramente vulgar de los días presentes”. En una conferencia pronunciada en 1926, aborda uno de sus poemas más populares, “Romance sonámbulo”, donde explota las connotaciones del color verde (“Verde que te quiero verde. / Verde viento. Verdes ramas”). Interpretado por la crítica como una alusión a la muerte, García Lorca rechaza las lecturas que buscan un significado claro y unívoco: “nadie sabe lo que pasa, ni aun yo, porque el misterio poético es también misterio para el poeta que lo comunica, pero que muchas veces lo ignora”. García Lorca aclara que el protagonismo del Romancero gitano es un personaje con dos nombres: Granada y la Pena. En una entrevista celebrada en 1931 se muestra más preciso: “El Romancero gitano no es gitano más que en algún trozo al principio. En su esencia es un retablo andaluz de todo el andalucismo. Al menos como yo lo veo. Es un canto andaluz en el que los gitanos sirven de estribillo. Reúno todos los elementos poéticos locales y les pongo la etiqueta más fácilmente visible. Romances de viejos personajes aparentes, que tienen un solo personaje esencial: Granada”.

El Romancero gitano se caracteriza por una estricta condensación que al mismo tiempo contrae y expande los significados, explotando imágenes que trascienden lo puramente racional. Algunas imágenes parecen ingenuas, casi infantiles, pero de inmediato se revela su hondura, que incluye una vasta constelación de simetrías y contrastes. El hermetismo de algunas metáforas solo acredita la excelencia poética de García Lorca, pues el terreno de la lírica no es la claridad expositiva, sino la alusión y el misterio, la sugerencia y lo implícito. Esta circunstancia le da la razón a Jorge Guillén, según el cual solo un poeta puede explicar a otro. Los críticos siempre se quedan en la superficie. Ven el paisaje, pero no las raíces. Como apunta Juan López-Morillas, “García Lorca no es un poeta de ideas; es un poeta de mitos”. Eso explica que escogiera el romance, una de las formas métricas más antiguas y con un eco primordial, casi telúrico.

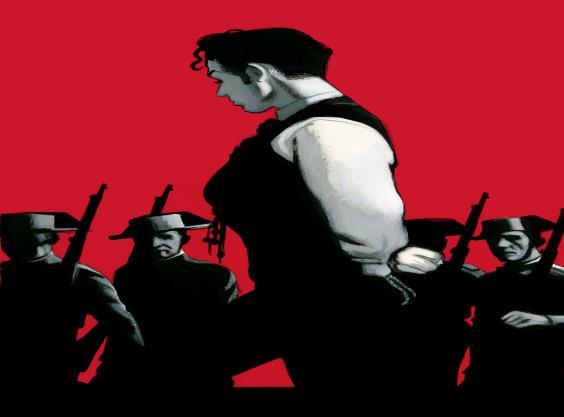

El Romancero gitano gira alrededor del mito esencial de la existencia humana: el conflicto entre el yo, que lucha por dilatarse y perdurar, y las fuerzas de la naturaleza, que acaban derrotándole para sumirlo en la muerte. El gitano es el nuevo Prometeo. Se rebela contra el orden cósmico y social para preservar su libertad. Su anhelo de perpetuo movimiento choca con una sociedad que no cesa de hostigarlo para que adopte el sedentarismo. La tragedia es que cuando al fin lo hace, continúa sufriendo incomprensión y violencia.

Así sucede en Romance de la Guardia Civil Española, donde un campamento es arrasado sin ningún motivo, salvo el odio a un pueblo que ha elegido vivir de otro modo. García Lorca caracteriza a los guardias con rasgos que evocan las pinturas negras de Goya y el esperpento

valleinclanesco: “de plomo las calaveras”, “alma de charol”, “jorobados y nocturnos”, “capas siniestras”. Frente a ellos, la ciudad de los gitanos, “ciudad de dolor y almizcle, con torres de canela”, solo cuenta con la protección de la Virgen y San José, que “perdieron sus castañuelas, / y buscan a los gitanos / para ver si las encuentran”. “La Virgen cura a los niños / con salivilla de estrella. / Pero la Guardia Civil / avanza sembrando hogueras, / donde joven y desnuda / la imaginación se quema”. Con este poema, García Lorca preparó el escenario de su muerte. La derecha nunca le perdonaría que hubiera escarnecido a uno de sus símbolos más emblemáticos.

Washington Mena S. G3

“LA PROFUNDIDAD NATURAL DEL HOMBRE “

AUTOR: WILSON VAN DUSEN.

EDITORIAL: CUATRO VIENTOS EDITORIAL.

El libro es una sincera y penetrante reflexión sobre experiencia transformadora, escrito por una personalidad capaz de conducir el alma humana: parece conocer el verdadero destino espiritual del hombre y estar consciente de que es de mayor importancia, en este momento crucial de la evolución humana, insistir en la búsqueda de verdades universales

El autor da sugerencias que permiten entrenar la autorreflexión, enriquecer y extraer valor del material para integrarlo al propio YO. Un área importante de la autorreflexión es el registro de emociones, ansiedades, sueños, fantasías, y por supuesto, también el entrenamiento de la capacidad de interpretar sus sentidos

El escuchar y comprender adecuadamente a otras personas es un comienzo del proceso que lleva al descenso en la propia profundidad. El ser como uno de sus semejantes contribuye a entenderse mejor a sí mismo y tiende a disminuir los límites entre el propio YO y los demás.

El hombre que ha logrado crear orden en el ámbito de su interioridad es capaz de dar expresión verbal a la esencia de sus experiencias íntimas. El intelecto ordena las imágenes que penetran a través de los sentidos en el interior, donde adquieren vida y actúan poniéndose al servicio de su renovada personalidad.

La lectura del libro nos da plena confianza en la posibilidad de un encuentro con el Poder, el que, al llamar, exigir y prometer, siempre que se vivencia como un poder “personal”.

Para trascender del mundo de los objetos a la vivencia subjetiva, existe en cada uno de nosotros un mecanismo psíquico. Este dispositivo es el Símbolo. En el símbolo, uno se reconoce a sí mismo, identificándose con él. Al vivenciarlo, un contenido trascendental se hace inteligible y asimilable. Subjetivamente, se experimenta una ampliación de la conciencia. (Comentario al prólogo realizado por la Doctora: Helena Jacoby de Hoffman)

Julio Contreras

G. G3

Agradecemos la colaboración de nuestros QQ:. HH:.

Gonzalo Herrera Aguilera

Miguel Segura Vera

Washington Mena Silva

Julio Contreras Garrido

Héctor Cerda Vergara

Luis Fernández León