L’ ARCHITECTURE DU MOINDRE IMPACT

Fusion entre Architecture, Nature, et Paysage

Lorline GEERAERT

Diplôme des Métiers d’Arts et du Design

Mention Espace

Spécialité petite échelle architecturale, architecture d’intérieur et patrimoine

ESCAP SUP Saint-Denis, Saint-Omer

(ExtraitdesMémoiresd’Hadrien,deMarguerite Yourcenar)

«Construire,c’estcollaboreravec laterre:c’estmettreunemarque humainesurunpaysagequien seramodifiéàjamais.»

Introduction p6

Axe 1 p8

Origines de la rivalité entre architecture et nature

1 Techniques anciennes

2 Conséquences du mouvement moderne

3 Lien bancale entre architecte et paysagiste

Axe 2

p14

Différentes causes d’une remise en question essentielle

1 Dépendance de la nature chez l’homme

2 Consommation nefaste des paysages par le tourisme

3 Tentatives de changement de la vision architecturale

Axe 3 p20

Solutions émérgentes dans le principe de moindre impact

1. Principe d’intégration visuelle, de camouflage

2. Principe de mise à distance des gens via la structure

Annexes p26

Sitographie p41

Quoi qu’on en dise, l’homme est un être de nature, de par sa dépendance au monde comme son hérédité biologique, mais l’urbanisation croissante à l’échelle mondiale qu’il engendre revient à poser le paradoxe d’un être naturel qui ne respecterait pas cette dernière. En effet, les villes se développent aujourd’hui de plus en plus vite, prenant peu à peu le pas sur les sites naturels qui nous entourent, exerçant sur eux une forte pression. Ce phénomène éloigne ainsi l’homme de la nature , les rendant presque étrangers l’un à l’autre.

Parallèlement à ce manque de considération évident pour la nature, on constate de nos jours une montée évidente de la consommation de ces espaces dits « naturels » soit peu anthropisés, à travers notamment le tourisme. Ce phénomène touristique de masse aurait pour effet d’agir de façon néfaste sur ces sites pourtant souvent protégés.

Si la nature que l’on vient admirer, par définition, désigne l’ensemble des réalités matérielles existant indépendamment de l’humain, elle n’est pas pour autant un bien que nous, humains, pouvons vouloir acquérir, dompter ou encore maîtriser.

Les paysages qu’elle suppose possèdent un caractère patrimonial incontestable, et ce dernier est aujourd’hui fortement menacé par le réchauffement climatique. Mais si le lien entre urbanisation et nature est pour beaucoup considéré comme antinomique, il est de l’ordre de la nécessité de se poser les questions adéquats pour pouvoir changer cette tendance.

Par ailleurs, chaque espace dit naturel possède un paysage qui lui est propre, regroupant un ensemble d’éléments observables. Nous différencierons dans cet article le paysage rural des paysages urbains évoqués ci-dessus et nous concentrerons ici sur les paysages naturels au caractère patrimonial à conserver. Ainsi, nous pouvons nous poser la question suivante: Construire sans impact sur la nature et son paysage, est-il possible?

Afin de répondre à cette question, nous étudierons tout d’abord l’origine de la rivalité entre nature et architecture, avant de nous pencher sur les raisons d’une remise en question essentielle. Finalement, nous annoncerons les différents moyens mis en oeuvre et les principes constructifs émergents dans ce concept de moindre impact.

Si le lien entre architecture, nature, et paysage est aujourd’hui fortement étudié par les architectes contemporains, c’est justement parce qu’il n’a pas toujours été pensé de la bonne manière. On a longtemps considéré ces éléments comme rivaux et cette bataille n’est d’ailleurs pas tout à fait révolue. Afin d’aborder la difficulté de concilier ces deux arts, il est nécessaire de remonter quelques années plus tôt, afin de comprendre d’ou est née cette divergence.

Outre le caractère primitif des constructions de l’époque néolithique et paléolithique, ces constructions peuvent être aujourd’hui rattachées au concept d’architecture vernaculaire. Ce concept, n’ayant trouvé sa définition que récemment, s’attache aux matériaux utilisés trouvés directement sur place, en fonction de leur disponibilité, à travers des techniques constructives ici traditionnelles. On oppose ce concept nommé « architecture des gens » soit faite par et pour les gens, à l’architecture d’aujourd’hui ou « architecture pour les gens », soit l’architecture des architectes.

Bien que cette idée de construire avec les moyens du bord leur ait été ici imposée, elle est aussi entièrement naturelle et donc respectueuse à la fois de la nature mais aussi du paysage dans lequel elle sait parfaitement se fondre.

On constate une reprise de cette idée de nombreuses années plus tard, notamment à travers le Cliff Palace, construit en l’an 1100 aux Etats-Unis (annexe 1). Mais cette idée de construire de façon précaire avec pour objectif principal de se protéger fut très vite compromise par l’arrivée d’un objectif esthétiquement luxueux. On l’observe notamment au VIem siècle avant JC, à Babylone, qui reflète une toute autre démarche d’intégration dans la nature et le paysage. En effet, si l’on se fit aux différentes illustrations de cette ville de l’époque, laquelle fut témoin des premières traces de civilisations observables encore aujourd’hui en Mésopotamie, on observe que les formes et la nature étaient dors et déjà travaillés minutieusement au sein des bâtiments construits.

De nombreuses gravures ont ainsi été réalisées dans le but de représenter le plus fidèlement possible les fameux temples de prestige dont la ville a été dotée. Cependant, on remarque de façon évidente un concept phare de cette époque: les « jardins suspendus » (A2) . Ces nombreux bâtiments se voyaient ainsi recouverts sur plusieurs étages d’éléments naturels sous forme de jardins. Selon eux, cet ajout partiel d’éléments naturels modifiés et déplacés spécialement à cet effet était symbole de magnificence de la nature environnante. L’insertion dans le paysage, elle, se faisait au dépend de la ville en elle même et son caractère aussi géométrique qu’imposant. Hors, le terme de jardin est en réalité l’antithèse même de la nature, dans le sens ou le fait de la modifier et l’apprivoiser dans un objectif purement esthétique ne rentre pas dans ce concept de moindre impact. Si la nature était pour eux sacrée, il est évident que ces derniers ne vivaient pas en symbiose avec elle, à l’inverse des peuples dits « primitifs » tels que ceux d’Amazonie qui vivent pour certain encore aujourd’hui dans le plus grand respect de cette dernière. La vision de la nature dépend donc surtout des différentes cultures.

Suite à cette question d’harmonie ou d’opposition, vient une longue évolution, avant d’arriver à l’époque « moderne » qui borde encore aujourd’hui notre façon de construire. Si la nature est devenue entre temps un objet d’art à part entière pour bon nombres d’artistes (Monnet, Gaudi …) (annexe 3), cette considération nouvelle pour la nature va vite être contredite par l’arrivée du mouvement moderne dans la construction en France comme à l’international.

En effet, à partir de ce mouvement est né un rapport architecture/paysage particulier, puisque qu’on construisait surtout dans un concept d’architecture objet, indépendante du contexte paysager sur lequel nous prenions place. Cette époque architecturale sera ainsi bordée par l’idéal du Corbusier (A4), mais aussi les différents progrès techniques supposant l’entrée en masse de nouveaux matériaux industriels.

On parle alors «d’architecture fonctionnelle, originale et rationnelle », soit pensée par et pour l’homme, mais dont le paysage ne figure pas dans les caractéristiques majeures. Par ailleurs, la Charte d’Athènes (1943) , écrite par le Corbusier lui même, dans la foulée du 4em CIAM, aura pour conséquence d’inciter à construire dans l’objectif de créer l’homme nouveau et universel à travers un monde alors uniformisé.

Plusieurs principes de l’aménagement des villes en découlent, dont l’urbanisme par zonage, qui consiste alors à penser aux fonctions et placements des bâtiments dans la ville avant leur insertion dans le paysage, en fonction de l’homme. On construit donc à priori pour le bien de la société et seulement pour ce dernier. Hors cette vision d’une société entièrement centrée sur l’homme pose en réalité des limites, la nature étant elle-même indispensable pour notre bien-être.

D’autre. part, c’est à cette époque moderne et bien longtemps après que se développe le métier de paysagiste. Bien que le paysagiste a pour mission « d’ajouter » des espaces verts à un endroit donné, qu’ils soit publique (parc, rue .. ) ou privé (terrasse, jardin..) dans le but d’améliorer la qualité de l’air dans l’espace urbain ou tout simplement améliorer la vue, il n’est ici toujours pas question de respect total de la nature sur laquelle on construit. Ces jardins sont par ailleurs souvent modifiés ou rasés quelques années après leur installation. De surcroit, l’arrivée en masse de cette pratique a eu pour effet de véhiculer une fausse image de la nature pour une majorité d’habitants, les laissant croire à une possible maitrise de cette dernière. Le paysagiste a toujours été considéré comme secondaire à l’architecte, ne faisant son métier qu’a l’issue d’un projet architecturale qui ferait de son travail une simple enveloppe verte, indépendante de l’édifice construit, exemple de la cité radieuse, aussi intéressante soit elle, architecturalement (A5). Un lien entre paysagiste et architecte est pourtant nécéssaire, ces deux corps de métier pouvant être complémentaires pour mener progressivement à une nouvelle vision plus responsable de l’architecture via la nature. Cet aspect est aujourd’hui travaillé par exemple dans les eco-quartiers,et reste à developper. (A6).

Si 4,2 milliards d’habitants, soit 55% de la population mondiale vit aujourd’hui en ville, pour des raisons de mobilité, de travail, etc.. , 1,4 milliard d’entre eux à voyagé durant l’année 2018. Ce tourisme de masse produit à lui seul 5% des GES et tend à être revu pour un tourisme plus durable. Ce dernier a des effets certains sur la consommation d’espaces naturels à travers le monde.

D’après un sondage réalisé post confinement en France en 2020, on constate que 67% des français on pu ressentir le manque de nature dans leur quotidien, prenant ainsi la décision de se diriger après la crise vers des destinations plus naturelles, à défaut des grandes villes. Ce phénomène s’explique par le besoin évident de nature dans notre vie, chose que de nombreux philosophes comme Rousseau ou Heidegger on tenté d’expliquer. En effet, prendre un bol d’air dans un espace naturel tel que la montagne, la plage ou la forêt peut être source de bien être, qu’il soit physique ou psychologique. Des études ont même montré qu’un environnement naturel était favorable à la réduction du stress et de la dépression. Mais si cet effet est pour beaucoup appréciable sur le lieu de vacances, il est cependant très réducteur de s’en contenter seulement une semaine dans l’année. Un schéma expliquant le principe de dépendance des droits de l’homme sur la nature, et réciproquement (A7) est ici très parlant, et surtout à prendre en considération. En effet, il ne faut pas oublier que nous existons grâce à la nature, et que sans nous, cette dernière peut tout à fait reprendre ses droits, à l’inverse de nous qui sommes entièrement dépendant de celle-ci. Une sensibilisation quand à la gestion de cette dernière et le manque de considération qu’on lui porte est aujourd’hui plus que nécéssaire, et on la retrouve notamment via un concept de tourisme durable aujourd’hui émergent, mais aussi via le développement de villes dites « biophiliques » comme Singapour (A8) qui tente de restaurer le lien vital entre homme et éléments vivants en mettant cette dernière au premier plan.

En effet, si le tourisme est essentiel d’un point de vue économique pour certains pays, il est important de se rappeler que la nature est considérée comme un bien commun à part entière. Cette qualification à l’apparence non exclusive renvoie avant tout à l’idée de ressources communes, et donc d’intérêt général. Cela suppose dont en premier lieu un caractère patrimonial à conserver. Mais les tentatives d’exclusion ou de privatisation de ces paysages sont très fréquentes. Les espaces et structures touristiques type hôtel, musées ou autre structures d’accueil doivent pouvoir s’inscrire dans une notion de respect vis a vis du paysage qu’ils valorisent.

Si l’on prend l’exemple du temple

Angkor Vat (A9) , ce dernier est connu et apprécié aujourd’hui par la nature environnante qui envahit spectaculairement ce dernier. Mais en plus de cette végétation luxuriante qui menace malheureusement peu à peu le temple en lui même, de nombreux hôtels s’installent stratégiquement près de ce site, dans le but d’y favoriser l’accès aux touristes.

L’érosion que produit ces derniers, qui s’y déplacent librement menace d’autant plus cet édifice inscrit au patrimoine mondial de l’unesco. Mais cette tendance de vouloir consommer d’une certaine manières excessivement ces espaces est également valable à travers l’habitat. En effet, de nombreuses personnes profitent de leur pouvoir financier pour acquérir une maison dite « secondaire » souvent placée à des endroits offrant une vue particulièrement agréable, pour leur bien être personnel. C’est le cas de l’agence « finne architects » de Seattle qui est connue pour réaliser des villas à l’esthétique irréprochable dans des lieux naturels. (A10) Ces différentes maisons de luxe sont disposées comme des blocs posés à même le sol, et supposent souvent le retrait d’arbres présents sur le site avant construction. Sans réelle considération pour le sol et le paysage, elle se concentre sur le bien être de l’habitant et la vue imprenable qui s’offrira à lui.

Dans le même principe, la maison sur la cascade de Franck Lloyd Whright aux états unis (A 11), est construite à même la cascade sur laquelle elle se pose. A priori respectueuse de son site, elle inclus en effet la forme initiale de la roche pour former certains murs de la maison. Mais cette maison devenue aujourd’hui musée, était au paravant centrée uniquement sur le bien être de l’architecte qui y vivait, seul. Elle peut donc être relativement lié à cette mauvaise tendance, de part le message qu’elle peut faire passer, à savoir qu’il est possible de vouloir consommer ce type d’espace de façon exclusive.

(PeterZumthor)

Découle de cette mauvaise vision du monde bâti de nombreuses visions philosophiques qui tentent de changer les tendances. En effet, il est nécessaire aujourd’hui de prendre de recul avec l’époque moderne et la construction massive centrée sur les besoins de l’homme indépendamment de la nature. Si l’on construit les villes dans un concept d’harmonie avec le paysage ici urbain, il va de soit que ce concept doit être réalisé au sein même de la nature. Il n’est pas juste question d’y poser un bloc fonctionnel, mais de comprendre et écouter le lieu sur lequel on prend place.

Pour cela, de nombreux architectes et philosophe ont posé la théorie du « Genius loci » (esprit du lieu), qui présente l’idée que l’habitation ne doit pas être vue comme un simple abris ou encore une « machine à habiter (le Corbusier) », mais plutôt comme un endroit ou la vie se déroule. L’objectif est de designer l’identité, le caractère et l’atmosphère d’un lieu pour créer une relation entre l’individu, l’édifice et l’environnement. Selon eux, l’appropriation de l’espace par l’homme est essentielle pour que ce lieu existe. Peter zumthor, architecte reconnu a ainsi créé de nombreux édifices en ce sens (A12).

«Pourconcevoirdesbâtimentsayantunliensensuelavec lavie,ilfaupenserd’unemanièrequivabienaudelàdela construction»

Aujourd’hui, on comprend qu’il n’est plus vraiment question de tout vouloir goudronner, de changer le cours d’un fleuve, ou encore de raser les arbres qui nous gênent. L’évolution de la pensée architecturale et de notre mauvaise condition climatique revient à remettre la nature en premier plan, tant en sensibilisant, qu’en tentant de la respecter. Mais si cet effort n’est pas encore suffisant, on observe différentes solutions émergentes qui témoignent d’une construction respectueuse du site et leur paysage, touchant le tourisme comme l’habitat.

C’est donc ici qu’un travail de design qui est opéré dans cette optique de moindre impact. L’enjeu de ces architectures est d’user du paysage en tant que lien entre l’édifice construit et la nature qui l’entoure. Parmi les différents concepts que l’on peut observer, outre l’architecture bioclimatique et éco-responsable qui usent de techniques naturelles pour construire mais qui ne font pas toujours formellement l’objet de réelle intégration dans le paysage (A13), on observe une tendance d’intégration parfaite, voir de réel camouflage. En effet, on peut s’appuyer sur bon nombres de références architecturales (A14) dont l’Historial de la Vendée situé au coeur de l’espace naturel de la vallée de la Boulogne . Inspiré du design des musées nord-américain, le but était ici s’enchâsser le bâtiment dans la pente en incorporant à ce dernier un toit végétalisé. Le résultat fait que ce dernier sait, d’un point de vue du ciel ou de loin, parfaitement s’intégrer au paysage environnant, se faisant presque oublier. Dans le même principe, on trouve une maison grecque semi enterrée située face au front de mer dans une petite crique rocheuse (A15). Cette maison, est ici parfaitement intégrée au paysage dans lequel elle semblerait même s’oublier en faveur de ce dernier. Elle n’est d’ailleurs pas visible à l’horizon. Par ailleurs, de nombreuses structures se voit revêtues de panneaux miroirs, qui les rendent presque invisibles, s’adaptant à n’importe quel paysage. Ces différentes architectures respectent ainsi la nature via le paysage dans lequel elles s’intègrent presque parfaitement, mais cette technique de simple camouflage peut être démentie par un autre concept dit de « mise à distance ».

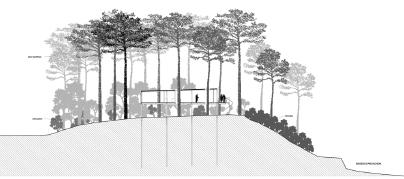

En effet, si l’on constate à travers cette approche une considération évidente pour le lieu dans lequel on s’implante, on note également une emprise au sol évidente, faite de couverture de béton importante ou encore de soustraction de volume, soit de modification évidente du site en lui-même. Dans une idée peut être plus respectueuse de l’environnement, on peut citer notamment la maison individuelle de Lacaton et Vassale située au cap ferret en France (A16). Construite en 1998, elle présente la particularité d’avoir une emprise au sol très faible de par la présence de douze micropieux sur lesquels elle repose. Les pins présents initialement sur le site eux, sont directement intégrés à la structure de par la conception intelligente de la maison qui laisse ces derniers la traverser. Ce concept est ici témoin d’un grand respect et d’un faible impact sur l’environnement naturel qu’elle complète.

Par ailleurs, on peut également citer différents exemple de belvédères (A 17), très présents dans le tourisme puisque ces derniers sont prévus de sorte à offrir aux touristes une vue imprenable sur le paysage. On peut particulièrement citer le belvédère de Château Thébaud qui s’est installé sur la falaise à 40m du sol, une aubaine pour les touristes de la région. En effet, ces derniers peuvent, grâce à cette structure, observer de loin les vignes qui leur font face tout en admirant la verdure et le granit de la falaise. Cette extension permet ici de tenir les touristes à un endroit précis, sans nourrir leur curiosité de s’aventurer à l’intérieur de ce dernier, et donc à long terme, de lui porter atteinte. Ce principe de mise à distance des gens sur le paysage est également valable en ville. comme indiqué précédemment, la ville dite « biophilique » qu’est aujourd’hui

Singapour avec son jardin suspendu (A8) permet de tenir les gens à distance des nouvelles plantations formées au sol, à travers une balade ici presque aérienne, dans un concept par ailleurs biomimétique.

Pour finir, cette option de mise à distance des gens est elle aussi illustrée par Peter Zumthor évoqué ci-dessus. Travaillant toujours la notion de Genius Loci à travers ses projets, il a notamment

revétu les fondations de l’église Sainte Colombe à Cologne d’une nouvelle peau externe la complétant, ainsi que de passerelles intérieures qui déterminent le passage des visiteurs (A18), et ce, dans une attention particulière donnée aux vestiges de l’église. Ce travail minutieux nous permet de faire la visite de ce lieu plein d’histoire, avec un peu de hauteur, sans lui porter atteinte. Cette idée de concervation du patrimoine architectural historique peut être utile quand à la préservation d’espaces naturels ici étudiés, méthode que l’on retrouve par ailleurs à Ausay en France (A19).

Finalement, l’intégration de ces structures dans la nature et le paysage doit être pensée à travers plusieurs éléments. Si il est facile d’intégrer une structure dans un paysage,

il n’est pas pour autant automatique que celle-ci respecte la nature du site, et inversement. Chacun des critères doit ainsi être prit en compte dans cette démarche. Ces critères ne sont autres que la forme, les matériaux utilisés, son rapport au sol mais aussi sa fonction. Il faudrait, dans l’idéal, penser à la notion de réversibilité, de douceur, quand à l’intégration de ce dernier. Il faut s’adapter au site, pour construire le batiment ou structure qui sera alors adapté à sa fonction, le tout dans une optique de moindre impact à la fois visuel et technique.

Pour conclure, la question du moindre impact sur la nature et le paysage est encore très ambiguë, bien qu’elle tende à être résolue. On comprend que cette question découle d’une rivalité qui existe plus ou moins depuis toujours. L’arrivée des premières civilisations, des nouvelles règles de construction sous l’époque moderne et les villas de luxe en milieux naturels nous font par ailleurs comprendre que l’homme privilégie sa relation avec le monde bâti, plus que sa relation avec l’environnement lui-même.

Si le développement croissant des villes est inévitable et pose en ce sens un compromis, une prise de conscience est aujourd’hui observée à travers les sociétés et le tourisme. Cette dernière nous laisse croire qu’il est possible de reconsidérer les espaces sur lesquels nous empiétons, à travers un intérêt général, la nature étant avant tout un bien commun à protéger. Pour se faire, il faut avant tout prendre du recul avec l’époque moderne et construire non pas en nous oubliant dans la construction, mais plutôt en nous faisant passer au second plan, en faveur cette fois de la nature. Il ne faut pas simplement l’embellir ou la respecter, mais surtout la comprendre, pour pouvoir réduire l’impact à la fois sur le paysage, à la fois sur la nature, deux choses ici différentes mais complémentaires. Ce chemin de pensée plus responsable pourra ensuite nous être favorable. Plusieurs architectures innovantes sont observées en ce sens, et témoignent de solutions à la fois esthétiques et techniques. Si le choix des matériaux est ici déterminant, l’emprise au sol l’est tout autant. Il faut penser la notion de douceur, voir de réversibilité dans les différents projets, pour ainsi compromettre la citation de Marguerite Yourcenar et limiter finalement ces traces de notre passage sur ces différents sites.

Ainsi, ces solutions visibles à travers l’habitat et le tourisme permettront peut être par ailleurs de véhiculer une nouvelle façon de penser, et donc de sensibiliser pour arriver à long terme avec une coéxistence meilleure, rendant ces phénomènes plus bénéfiques que néfastes.

Mais si il est à priori possible de repenser les constructions à venir dans un certain respect du monde, est-il alors possible de revoir le fonctionnement des villes, lesquelles peuvent êtres elles aussi, à elles seule, sources de sensibilisation et de respect environnemental.

ANNEXE A1: Référence du Cliff Palace (Colorado)

ANNEXE A2: Illustrations des jardins de Babylone

ANNEXE A3: Oeuvres de Gaudi et Monnet inspirées de la nature

ANNEXE A4: Shéma representatif de la charte d’Athènes

ANNEXE A5: Référence de La cité radieuse (Marseille)

ANNEXE A6: Projet d’éco-quartier à Noisy-Le-Grand

ANNEXE A7: Tableau d’indépendance des droits de l’homme et de la nature

ANNEXE A8: Singapour comme exemple de ville biophilique

ANNEXE A9: Temples Angkor Vat et conséquences touristiques

ANNEXE A10: Villa de Finnes Architects en milieu naturel

ANNEXE A11: La maison sur la cascade (Pennsylvanie)

ANNEXE A12: Citation de Peter Zumthor sur le Genius Loci

ANNEXE A13: Rérérence d’architecture bioclimatique en milieu naturel

ANNEXE A14: Référence de l’historial de la Vendée

ANNEXE A15: Référence de maison grecque semi-entérrée

ANNEXE A16: Référence de La maison individuelle (cap feret)

ANNEXE A17: Exemple d’instalation de Belvedere du chateau

Thébaud

ANNEXE A18: Référénce du musée Kalumba (Cologne) / Structures paysagère avec système de passerelles (Ausay, France/ Portugal)

Ce site archéologique d’Amérique du nord est situé dans le parc national de Mesa Verde, aux Etats-Unis au Colorado. Il est l’une des plus grandes bâtisses de l’époque, hébergeant anciennement plus de 150 anasasiz. Cette habitation troglodyte rocheuse a été construite par les indien sanasazi à partir de la roche et de blocs de grés trouvés sur place, témoins du caractère ici vernaculaire. De par ses matériaux, ce petit village se fond parfaitement dans le paysage environnant.

Ces différentes illustrations des jardins suspendus de Babylone montrent ici une certaine appropriation naturelle dores et déjà présente à cette époque.

De nombreux artistes comme Gaudi et Monnet ont fait l‘éloge de la nature dans leurs oeuvres au tout début des années 1900. Parmi elles, le parc Guell de Antonio Gaudi réalisé en 1900, et nymphéas de Claude Monnet datant de 1916. Gaudi réalise ici ce que l’on pourrait relier à du biomimétisme, imitant la forme organique des arbres dans ce qui pourrait former de simples colonnes.

Ces différents schémas illustrant les nouveaux principes de construction des villes selon la charte d’Athènes du Corbusier laissent entendre que la nature n’était pas une priorité dans le principe de construction du mouvement moderne des années 1930.

. La nature dans l’art du 20e siecle

. La nature dans l’art du 20e siecle

La cité radieuse du Corbusier à Marseille date de 1947 et est la première unité d’habitation d’une série de 5. Cette architecture innovante représente un nouveau système d’habitat de l’époque, une structure collective conçue comme un « laboratoire ». Souvent appelée « cité jardin », on constate que ce dernier est en fait très secondaire dans la conception du bâtiment, ne faisant que l’envelopper. Cet ajout de nature étant indépendant de l’édifice construit, une distinction entre nature et architecture est alors évidente.

Les eco-quartiers étant de plus en plus présents dans nos villes, sont témoins d’une nouvelle considération pour la nature. On construit ici non pas « avant » d’ajouter un élément de verdure, mais plutôt « en fonction » des éléments de verdure que l’on veut ajouter. Si cette méthode est encore à developper, une prise de conscience est cependant observée.

La cité radieuse

6. Exemple d’éco-quartier

La cité radieuse

6. Exemple d’éco-quartier

7. Dépendance des droits de l’homme aux droits de la nature

Ce rapport de dépendance des droits de la nature aux droits de l’homme est ici représentatif du manque de considération et reconnaissance certain pour cette dernière. En effet, on constate que les droits de l’homme l’emportent largement sur les droits accordés à la nature. Parallèlement, cette façon de penser est vite rendue inappropriée par la deuxième partie du tableau, mettant elle, en évidence le fait que nous dépendons bien plus de la nature dans la protection de notre espèce que celle-ci, qui ne dépend pas de notre existence pour être sauvegardée. Ce phénomène est malheureusement témoin d’une vision plus ou moins commune de cette nature à travers le monde, à tort, bien qu’elle soit vue par beaucoup aujourd’hui comme un problème à régler.

Cette ville d’Asie est l’une des plus innovantes en terme d’architecture biophilique. En d’autres termes, elle met en avant son amour du vivant pour apporter ce caractère à l’architecture. Consciente de la nécessité de rétablir un rapport vital entre homme et nature, elle tente de se reformer à travers

différentes architectures et structures qui mettent en premier plan la nature, dans un concept dit de « nature verticale ». Elle a d’ailleurs pour projet de devenir la ville la plus verte en 2030. Parmi elles, le sentier aérien des « 18 supertrees de Gardens by the bay » a permit d’installer un jardin au sol dans le but de restituer la surface prise au sol en sol ici vegetalisé. Ce jardin est alors visité en hauteur, grâce aux structures biomimétiques qui le permettent, et qui sont progressivement colonisées par la végétation. D’autres ponts permettent une voie piétonne entre deux destinations, avec ce même principe de sol végatalisé.

Ce temple est le plus grand des temples et le plus grand temple religieux du monde. Situé au Cambodge et datant de XIIe siècle, il est le principal lieu touristique du pays, mais attire aussi des touristes à l’échelle mondiale. Admiré en principe pour sa grandeur et ses bas reliefs ornés, il l’est aussi aujourd’hui pour la nature qui l’envahit spéctaculairement. Plusieurs photos montrent cet afflux excéssif de touristes sur ce dernier, phénomène qui lui porte atteinte. Ce tourisme de masse est valable dans bien d’autres sites, et témoignent d’un problème quand à la consommation et la vision de ces espaces sensibles.

10.

Cet exemple de villa construite par l’agence Finnes architecte aux Etats-Unis est placé en pleine foret, au milieu de rien. Son emprise au sol importante et son manque de considération évident pour le contexte environnemental dans lequel elle a été construite résulte d’une simple envie d’appropriation de ces espaces naturels possible grâce un certain niveau de richesse et de pouvoir. Un autre exemple de la casa brutal au Liban est aussi valable dans cette optique d’appropriation.

La maison sur la cascade construite en 1935 en Pennsylvanie par l’architecte Frank Lloyd Wright est connue pour être l’une des premières architectures organiques de son époque. Posée à même la roche et la cascade, elle semble imiter le caractère formel de la pierre pour finalement s’y fondre. Mais cette maison privée est discutable dans cette optique de moindre impact, n’étant par ailleurs pas construite dans une idée de réversibilité sur ce site exceptionnel et sensible.

«Pourconcevoirdesbâtimentsayantunliensensuelaveclavie,il fautpenserd’unemanièrequivabienaudelàdelaconstruction» (PeterZumthor)

Cette vision est témoin d’un objectif nouveau quand à la construction de bâtiment et leur rapport au site. On peut citer en ce sens la mine d’Almanajuvet en Norvège, qui a été dotée grâce à l’architecte suisse d’un musée de la mine. Il a ainsi identifié le site pour en faire ressortir les atouts et le caractère dans son oeuvre. Basé sur l’authentique recomposé, il a su créer une architecture contemporaine qui suppose de façon claire l’histoire minier du site dans son design. Elle s’intègre dans une solution « rétro projective » et semble appartenir au paysage sur lequel elle s’élève. Ce principe de conpréhension et d’identification du site est ici très pertinent.

La maison sur la cascade

La maison sur la cascade

Cette structure minimaliste est un exemple de nouveau concept ici réalisé par l’entreprise cbn en Australie. Ces structures minimalistes dites « cabines immersives » permettent de se déconnecter de façon provisoire du monde de tous les jours pour

profiter d’une vue et d’un espace naturel immersif. Cette idée d’hébergement provisoire incite à prendre place sur des sites de qualité. Bien que construites avec des matériaux eco-responsables, elles incitent à vouloir consommer ces espaces de façon individuelle, et par ailleurs à faire se déplacer les différents clients sur le site choisit.

L’historial de la Vendée construit en 2003 fait office de musée portant sur l’histoire de la région et est placé en milieu naturel dans la vallée de la Boulogne. Il illustre un concept de camouflage grâce à son toit végétal en accord parfait avec l’environnement direct. C’est un jeu d’usage de matériaux qui est opéré ici pour le faire se fondre dans le paysage, bien que sa surface au sol et donc son emprise soient de grande ampleur. D’autres matériaux type miroir peuvent être utilisés dans ce même principe d’invisibilité.

15. Maison grecque semi-enterrée

La maison grecque semi-enterrée à été réalisée par l’agence Mold Architects et est située en front de mer à Agios Sortis sur l’ile de Mykonos. Construite sur un principe d’échiquier tridimensionnel de solide et de vide, elle offre un panorama exceptionnel. En revanche, les zones de cavité qui la forment sont des espaces « négatifs » qui découlent du sectionnement et du retrait d’une partie de la roche. Hors, le littoral près duquel elle se trouve se doit d’être protégé au profit de la biodiversité et de la protection de la côte. Elle laisse pourtant ici une trace indélébile sur son milieu de par l’usage massif de béton.

16. Maison individuelle de Lacaton et Vassal

La maison individuelle situé au cap ferret et conçu par les architectes Lacaton et Vassal présente un concept de mise à distance et de respect du site très intéressant. En effet, les différentes coupes du projet laissent comprendre que cette dernière s’intègre parfaitement dans son milieu

sans le dénaturer. Les arbres présents sur le site ont été pris en compte dans la conception du projet et sont intégrés directement à la structure. Son emprunte au sol est alors nettement minimisée, laissant presque croire à un caractère réversible.

17. Belvédère du chateau Thébaud vu comme un élément d’extension de la nature (exemple ci dessus), ce qui permet par ailleurs de les intégrer facilement, ou non, au paysage concerné.

De nombreux belvédères tels que celui-ci sont construits dans l’idée de pouvoir offrir aux visiteurs une vue imprenable sur un paysage donné. Ces structures verticales ont une emprunte au sol souvent peu importante et permettent de limiter le déplacement et les potentiels atteintes au site par les visiteurs. Elles sont souvent

Un système de passerelle à été imaginé à proximité du marais Poitevin en France, tout comme un autre au Portugal nommé « canopy walkway ». Ces derniers perde dans un site particulier, en suivant un parcours alors prédéfinit et laissant à ces sites le moins d’impact touristique et matériel. En effet, ils reposent souvent sur des piliers peu imposants. Ces idées représentent une bonne alternative face au tourisme inévitable sur certains milieux et se retrouve même en ville pour des lieux de visites patrimoniales.

-https://asialyst.com/fr/2017/03/24/merveilles-menacees-asie-templesangko

-rhttps://www.detailsdarchitecture.com/quand-larchitecture-coexisteavec-le-paysage

-https://veilletourisme.ca/2018/12/18/cinq-tendances-en-tourisme-de-nature-et-daventure

- https://www.implications-philosophiques.org/lhomme-et-la-nature-alere-moderne/

-http://www.visite-usa.fr/parcs/mesa.htm

-https://droitsdelanature.com/droits-de-lhomme-et-droits-de-la-nature

-https://ideat.fr/tourisme-singapour-la-nature-a-la-verticale/

-https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_du_paysagehttps://www. connectionsbyfinsa.com/architecture-dans-nature/?lang=fr

-https://journals.openedition.org/etudesrurales/38

-https://journals.openedition.org/gc/3688

-https://laviedesidees.fr/Peter-Zumthor-un-architecte-a-contemporain. html

-https://www.eghn.org/fr/itineraire-des-jardins-local/itineraire-des-jardins-local-cologne/le-musee-kolumba-de-cologne/

-https://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2018-4-page-105.htm

-https://veilletourisme.ca/2018/12/18/cinq-tendances-en-tourisme-de-nature-et-daventure/

-https://www.bdpconcept.com/fr/actualites/quand-architecture-s-allie-avec-nature

-https://revue-belveder.org/index.php/quatre-axes-de-reflexion-pour-larefondation-de-larchitecture-sur-terre/

-La maison sur la cascade construite en 1935 en Pennsylvanie par l’architecte Franck Lloyd Whrigt est connue pour être l’une des première architecture organique de son époque. Posée à même la roche et la cascade, elle