31 minute read

APRO / ROdRigO VeRA

uaa

Advertisement

A fin de dar a conocer los logros obtenidos durante este 2022, los decanos de distintos centros académicos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes continúan con la presentación de sus terceros informes de actividades, los cuales se presentan con algunos meses de anticipación debido al cierre de administración.

En distintos momentos y ante del Dr. en C. Francisco Javier Avelar González, rector de la institución y los consejos de representantes, los decanos de los Centros de Ciencias del Diseño y de la Construcción (CCDC), Ciencias Económicas y Administrativas (CCEA), y Ciencias de la Salud (CCS), tuvieron la posibilidad de dar a conocer los pormenores del trabajo realizado durante el último año.

En ese marco, el rector de la UAA señaló que incluso en un escenario donde la contingencia vivida por la Covid-19 trajo algunos retos, la institución ha sabido dar continuidad al Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2016-2024 y mejorar sustancialmente indicadores académicos, hacer frente en temas de administración de recursos y atender necesidades que la propia comunidad universitaria demandaba.

Adicionalmente, reconoció el trabajo de los equipos en los distintos Centros Académicos, ya que, con su labor, la UAA se situó como una de las universidades mejor posicionadas en diversos indicadores medulares dentro de los rankings del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), donde se incluyen: la eficiencia terminal, titulación o abandono temprano, Profesores de Tiempo Completo (PTC´s) con reconocimiento por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), entre otros.

Como parte de su informe de actividades, el Dr. en C. T. C. Héctor Homero Posada Ávila, Decano del CCDC, destacó que, pese a enfrentarse a un escenario atípico en el que las clases tuvieron que llevarse a cabo a distancia, posteriormente de manera híbrida y finalmente volvieron a la presencialidad, el Centro se abocó hacia acciones importantes como el programa de nivelación con el que se atendieron a más de 200 estudiantes, trabajo realizado en sintonía de las líneas institucionales.

Por su parte la decana del CCEA, M.F. Virginia Guzmán Díaz de León, destacó de una manera breve y concisa los avances en indicadores primordiales para la institución, al destacar que este Centro es el único en llegar a la meta de tener al 50% de sus Profesores de Tiempo Completo (PTC´s) con reconocimiento por el Sistema Nacional de Investigadores (SIN).

En otro momento, la decana del CCS, Dra. Paulina Andrade Lozano, dio a conocer que en este 2022 destaca que el 100% de los programas educativos del Centro cuentan con nivel 1 al haber sido evaluados por los Comités Institucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES); mientras que la carrera de Médico Cirujano, obtuvo además una distinción internacional por parte de la Federación Mundial para la Educación Médica (World Federation for Medical Education WFME).

Cabe hacer mención que la presentación de los informes se realiza en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 76, Fracc. II del Capítulo 6º del Estatuto de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que señala que todos los decanos tendrán a bien presentar sus informes de actividades ante el rector y los respectivos consejos de representantes.

Las presentaciones estuvieron a cargo de los decanos del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción, Ciencias Económicas y Administrativas, Ciencias de la Salud

/ rodrigo Vera

A un año de que termine el rectorado de Enrique Graue en la UNAM las posibilidades de que López Obrador influya en el nombramiento de su sucesor son remotas. La razón: entre la comunidad universitaria existe una fuerte “animadversión” contra el presidente debido a los ataques y descalificaciones que éste ha lanzado contra la institución de educación superior, consideran especialista en este tema. Y advierten: sería un acto suicida cambiar las reglas para nombrar rector desde el Legislativo, como lo pretendió Morena, pues “incendiaría” a la UNAM y provocaría masivos actos de protesta.

Mientras sus estudiantes realizan paros para exigir el cumplimiento de varias demandas, entre ellas la “no militarización del país”, la UNAM comienza a prepararse para nombrar el próximo año a su nuevo rector, en medio de fuertes especulaciones sobre la posible injerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en esa elección interna.

Sin embargo, los constantes ataques y descalificaciones del tabasqueño contra la UNAM ya provocaron una fuerte “animadversión” en su contra, tanto del actual rector como de los integrantes de la Junta de Gobierno, el órgano interno que designará al próximo rector, por lo cual –a decir de algunos analistas– López Obrador tiene pocas posibilidades de incidir en el nombramiento, a pesar de algunas maniobras emprendidas por Morena.

Imanol Ordorika, exactivista estudiantil, investigador de la UNAM y autor del libro La disputa por el campus, donde analiza la intervención de distintos presidentes y fuerzas políticas en esa casa de estudios, es tajante: “Debido a los ataques de López Obrador contra la UNAM, dentro de la Junta de Gobierno hay bastante animadversión contra su gobierno. De tal manera, éste no tendrá mucha capacidad de incidir en el nombramiento del nuevo rector y la Junta podrá moverse con relativa libertad. Las presiones externas provenientes del Ejecutivo tendrán poca capacidad de incidencia”. –¿Y cómo es la relación del rector Graue con López Obrador? –Al inicio del sexenio ambos llevaban buena relación. Pero ésta empezó a erosionarse a partir de la pandemia, cuando el gobierno y buena parte de la sociedad esperaban más de la UNAM, que no tuvo suficiente capacidad para salir de sus aulas y contribuir no sólo con producción de conocimiento, sino con tareas de atención médica, salud e higiene.

“Pero aparte, la relación se deterioró por la actitud de confrontación del presidente contra la UNAM, al señalar que es un espacio elitista que se ha corrido hacia la derecha y se ha vuelto conservador. Es una visión reducida y superficial el suponer que la universidad se mueve de manera homogénea y en una misma dirección.

“La realidad es mucho más compleja por la diversidad ideológica y la heterogeneidad de la universidad. En su interior coexisten posturas ideológicas muy distintas y hay una permanente crítica a la sociedad. A nadie se le debe coartar su derecho a opinar, pero la opinión de un presidente de la república debería basarse en un conocimiento más profundo de la UNAM”.

Advierten académicos de la UNAM: Vano injerencismo de la 4T en sucesión de Graue

Los encontronazos

En algunas conferencias mañaneras de octubre de 2021, López Obrador insistió en que la UNAM se “derechizó” durante el periodo neoliberal y estuvo “dominada” por lo “más retrógrada” durante el saqueo que vivió el país, al grado de que sus facultades de ciencias sociales se llenaron de conservadores.

Y ante el desacuerdo que por esos días provocaron sus descalificaciones, el mandatario volvió a machacar, burlón: “Hice un pequeño cuestionamiento sobre la UNAM y se pusieron también enojadisimos. Apenas y los testerié, les dije que se había derechizado la UNAM, estoy absolutamente seguro de que eso fue lo que sucedió en el periodo neoliberal, se llenaron las facultades de ciencias sociales de conservadores”.

El 19 de mayo de este año reiteró que en la UNAM “cundió el derechismo” y además existe una “burocracia dorada” que se ha beneficiado con el millonario presupuesto destinado a la institución, al igual que algunos “institutos especiales”, mientras que muchos docentes de asignatura sobreviven con bajos salarios.

El 16 del mismo mes, López Obrador también criticó a la universidad porque sus estudiantes de medicina “se fueron a sus casas” en lugar de enfrentar la pandemia de covid cuando provocaba más muertes. “Eso no deben hacer las universidades… y mucho menos la UNAM”, dijo.

Graue inmediatamente lo desmintió con un comunicado, recordándole que fue el propio gobierno federal, en marzo de 2020, el que pidió a los hospitales que no admitieran estudiantes, por lo que “la universidad se apegó a esas medidas instruidas por la autoridad sanitaria por considerarlas pertinentes para contener los contagios”.

El rector tuvo otro encontronazo con la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, ya que su legislador Miguel Ángel Jáuregui presentó, en febrero de 2020, una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la UNAM, para que los alumnos pudieran elegir al rector a través del voto libre y secreto.

En una misiva dirigida a las autoridades de esa Cámara y a los coordinadores de sus fracciones parlamentarias, Graue les dijo, molesto: “Deseo hacer del conocimiento de todas y todos ustedes mi rechazo absoluto a este intento de intromisión en la vida universitaria, en donde a espaldas de las y los universitarios se pretende incidir en la normatividad que nos rige y que nos hemos autoimpuesto a lo largo de los años”.

Y la iniciativa fue retirada por Morena.

especuLación paranoica

Para Arturo Erdely Ruiz, académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y doctor en ciencias matemáticas, es un hecho “novedoso” que un partido político haya intentado modificar la Ley Orgánica de la UNAM sin consultar a la comunidad universitaria. Morena se dio cuenta que imponer esta reforma habría incendiado a la UNAM, desatando una reacción muy fuerte de toda su comunidad. Luego salió a decir que era la postura individual de uno de sus diputados, no de la bancada. –¿Mediante el voto del alumnado es más fácil que un partido político influya en la elección de rector? –Ya se han hecho estudios al respecto. Y se ha visto que con este voto directo se cae en la lógica de las campañas políticas, donde se puede meter dinero a favor de algún candidato y entonces las cosas se complican más. Pero el actual gobierno federal quiere meter esa idea de la democracia participativa, por ejemplo, que la gente pueda elegir a los consejeros del Instituto Nacional Electoral y a los ministros de la Suprema Corte.

Patente de la UAA busca vínculo con farmacéutica para enfermedades alérgicas

UAA

Patente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes busca ser vinculada con alguna farmacéutica para llevar al mercado el “Glicomacropéptido como inmunomodulador en las alergias”, producto desarrollado por la Dra. Eva María Salinas Miralles desde la máxima casa de estudios que pretende ser útil en el tratamiento de enfermedades alérgicas.

Esta patente fue otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) y se trata de una composición farmacéutica que tiene la característica de adquirir varias formas disponibles, es decir, que puede ofrecerse en presentación de tabletas, soluciones, ungüentos, polvos, aerosoles, suplementos alimenticios, entre otras.

La intención de dar a conocer los resultados de esta investigación, es lograr un vínculo con el sistema de salud, farmacéuticas o sector alimentario con énfasis en alimentos funcionales, con el propósito de que se puedan realizar investigaciones colaborativas, licenciar o incluso ceder, y así poder usarla de manera productiva e incidir positivamente en la sociedad.

Cualquier interesado en colaborar con este proyecto o cualquier otro de los incluidos en el Portafolio Tecnológico Universitario, se puede poner en contacto con la Dirección General de Investigación y Posgrado y la Dirección General de Difusión y Vinculación de la UAA, ubicadas en el piso 5 del Edificio Académico Administrativo de la UAA, o comunicarse al teléfono de la máxima casa de estudios 449 910 74 00 Ext. 30520 y 30525.

Se realiza taller para empoderar la lengua Hñähñú

INALI

Con el objetivo de impulsar el empoderamiento de la lengua hñähñú (otomí) y actualizar las técnicas y conocimientos de las y los intérpretes y traductores, se realizó un taller y reunión de trabajo, organizado por el Colegio Académico Nacional Hñähnu y el Instituto Hogam’ui, en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). Al concluir el taller se entregaron certificaciones a 13 traductores.

El idioma hñähñú (otomí) se habla en nueve entidades federativas del país que son Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz, y cuenta con 106 mil 534 hablantes a nivel nacional, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020. A este evento asistieron 21 hablantes del Estado de México, Guanajuato, Hidalgo y Querétaro, de distintas variantes.

El presidente del Colegio Académico Hñähnu, Jacinto Cruz Huerta, destacó la importancia de desarrollar este taller de actualización, porque dijo que las y los traductores adquirirán otras herramientas que les permitirán profesionalizar su trabajo, principalmente en el ámbito de la procuración y administración de justicia.

En el acto de entrega de reconocimientos, Nicolasa Doñu Baxcajay, originaria de Cardonal, Hidalgo, a nombre de los traductores certificados, agradeció el apoyo que tanto el INALI, como el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), les han otorgado para prepararse y mejorarse, lo que permitirá que las instituciones donde tienen que prestar sus servicios, los valoren y los reconozcan económicamente.

A su vez, la presidente municipal de Ixmiquilpan, Aracely Beltrán Contreras, dijo que es muy importante garantizar el ejercicio de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas y reconoció a las y los traductores por el esfuerzo realizado para actualizar sus conocimientos. Ofreció el apoyo municipal para incrementar las clases de hñähñú (otomí) a la niñez y juventud locales y anunció que está en trámite, ante el cabildo, la creación de la Secretaría de Pueblos Indígenas Municipal para apoyar los trabajos de preservación y desarrollo de la lengua.

A su vez, el representante del INPI en el Valle del Mezquital, José Miguel Martínez Jaen, aseguró que ambas instituciones unen esfuerzos para apoyar proyectos en favor de las lenguas indígenas y ofreció apoyo para incrementar las acciones a favor de la lengua originaria.

Por su parte, el director de Acreditación, Certificación y Capacitación del INALI, Jesús Jaimes Morín, destacó la importancia de ampliar el uso oral y escrito de las lenguas indígenas entre la niñez y la juventud, y se pronunció a favor de que los servicios de las y los traductores e intérpretes sean reconocidos y remunerados adecuadamente, “dignificar una lengua y su uso es dignificar la remuneración”.

Los hablantes certificados son: María del Carmen Mezquite Gómez, Laurina Ñonthe Silis, Bonifacio Pérez Botho, Yesica Roque Roque y Nicolasa Doñu Baxcajay, de Hidalgo; Fragancia de Santiago Sánchez, Heriberto de Santiago y Eliaciin de Santiago Martínez, de Guanajuato; Evaristo Chávez Bernabé y Olivia Reséndiz González, de Querétaro y Daniel Pérez Domínguez, Carolina Paredes Hernández, y Álvaro Esteban Valencia, del Estado de México.

Cabe destacar que el Colegio Académico Nacional Hñähnu es una organización que realiza actividades de investigación, enseñanza, formación y difusión de la lengua, mientras que el Instituto Hogam’ui, ofrece cursos-taller de lengua y cultura hñähñú (otomí), para adultos, cursos de verano de lengua y cultura para niños, cursos de capacitación para intérpretes, e intercambios académicos de experiencia, promoción y difusión de trabajo, entre otras cosas.

UNAM

Las tecnologías emergentes y los nuevos modelos educativos apelan al metaverso, a la realidad virtual y aumentada, al blockchain, la inteligencia artificial, con sus ventajas y un cúmulo de interrogantes; tenemos que adaptarnos, de la mejor manera, a estos cambios que impone la digitalización.

Lo anterior de acuerdo con el director de Proyectos de Transformación Digital de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia (CUAIEED) de la UNAM, Enrique Ruiz Velasco Sánchez, quien añadió: “La formación de las nuevas generaciones en este campo (digitalización) es cada vez más necesaria y surge un nuevo reto: combinar de la mejor manera posible la educación presencial y virtual, con el paradigma tecnológico. Es responsabilidad de todos los que estamos adscritos al tema educativo, transformar nuestras prácticas tecnológicas y nuestra cultura educativa para que se aprovechen en beneficio de las nuevas generaciones de estudiantes y docentes”.

Al participar en el XXXV Simposio Internacional de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación (SOMECE), organizado por esta agrupación, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España, el también investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación dijo: Las tecnologías emergentes y los nuevos modelos educativos tienen como espacio de trabajo una sociedad cada vez más interconectada, en la cual la tecnología se impuso como herramienta ubicua y los docentes son facilitadores activos que modelan conocimientos, en función de las capacidades específicas de cada estudiante.

El también director del Programa “Robótica pedagógica móvil y cómputo para jóvenes y niños” de la Academia Mexicana de Ciencias, informó que en el Simposio se presentarán trabajos de docentes relacionados con la integración inteligente de la tecnología en el ámbito educativo.

Docentes deben adaptarse a los cambios que impone la digitalización

ALfAbetIzAcIóN dIgItAL

La vicerrectora de Internacionalización de la UNED, Laura Alba Juez, destacó que el tema del Simposio “Tecnologías emergentes y nuevos modelos educativos” es pertinente y actual, porque las nuevas tecnologías de la educación vinieron para quedarse, máxime después de la pandemia.

En el encuentro académico se presentarán resultados de estudios relacionados con la robótica educativa y demás temas relevantes para el desarrollo del capital humano en la enseñanza, que promueven competencias y habilidades fundamentales en el mundo actual, detalló.

Las tecnologías de la información y la comunicación, añadió, son cruciales para acelerar este proceso, pero su implantación requiere equipamiento, conectividad e infraestructuras apropiadas, además se debe acompañar de un cambio de paradigma en los procesos educativos y el desarrollo de habilidades.

“De esto se trata este Simposio, de ver el avance en los procesos de digitalización y su interconexión mundial que pueden ser un instrumento muy eficaz para el desarrollo humano, siempre que sea universal e inclusivo, atendiendo a distintos grupos sociales, en especial, a los más desfavorecidos, sea por cuestiones económicas, geográficas, de género, edad”, expresó la también especialista en Lingüística Aplicada.

Hoy en día es necesaria la alfabetización digital de las personas, para proporcionarles las destrezas necesarias y que adquieran autonomía en los procesos de este ámbito y puedan desarrollarse en un entorno sociolaboral, económico y cultural. “Sin competencias digitales, es muy difícil ya vivir en este mundo”, acotó la vicerrectora acompañada por el director de la UNED en México, Vicente Pérez Fernández.

Alba Juez subrayó que el encuentro es parte de la celebración por los 50 años de la UNED, durante los cuales se consolidó como una institución que promueve la inclusión y la igualdad de oportunidades, al favorecer la incorporación a la enseñanza superior de personas que, por sus condiciones de género, laborales o económicas no hubieran accedido a esta formación. Esta Universidad cuenta con 61 centros nacionales y 22 en el extranjero.

En tanto, Alfredo García Zavala, presidente de la SOMECE y maestro en Comunicación y Tecnologías Educativa, agradeció a la UNAM y a la UNED la coorganización del Simposio. Se presentarán 100 trabajos de aproximadamente 200 ponentes, respecto a lo que provocó la pandemia por la COVID-19 y la emergencia de nuevos modelos y perspectivas de la educación.

Son docentes de los diversos niveles educativos. Desde los profesores que se encuentran en la sierra de Oaxaca, hasta los maestros de universidades privadas en la Ciudad de México tienen un lugar en este Simposio, enfatizó.

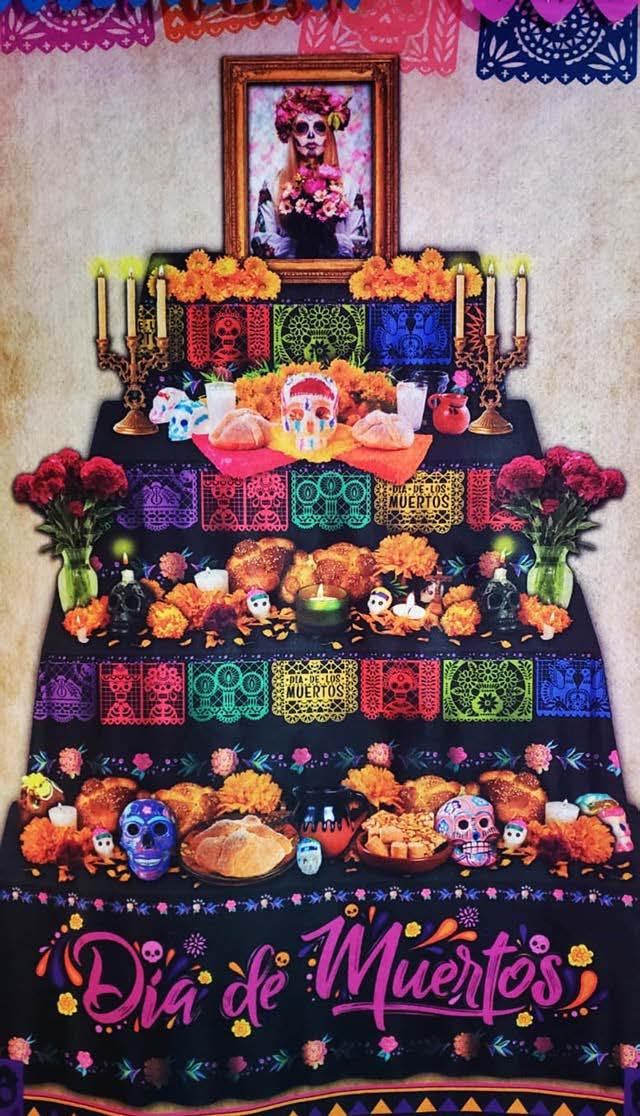

Día de Muertos, celebración que nos da identidad y debe preservarse

Compartir el alimento con vivos y muertos es lo que hace maravillosa a esta fiesta: María Angélica Galicia Gordillo

UnaM

Como seres humanos “tenemos la necesidad de pensar si existe algo más allá de nuestra partida de este mundo, pero no solamente desde una reflexión filosófica; podemos tener un acercamiento biológico, social, legal o cultural”, afirma María Angélica Galicia Gordillo, del Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA) de la UNAM.

La doctora en Antropología y maestra en Historia y Etnohistoria refiere que en la celebración del Día de Muertos todo se combina, incluida la idea europea, dramática, de que al fallecer la persona va al cielo o al infierno, según lo bueno o lo malo que fue en vida. Al momento de mezclarse esta concepción con la prehispánica, surge lo que tenemos ahora: una noción de “muerte no muerta”, de que nuestros seres queridos se van, pero siguen conviviendo con nosotros.

Es imposible negar que esta festividad, sobre todo en las grandes ciudades, ha cambiado en los últimos años. Las ofrendas son cada vez de menor tamaño, incorporándose cosas que sustituyen lo natural; el papel picado ahora es de plástico, al igual que las flores que sustituyen al cempasúchil natural.

A diferencia del pasado, en la actualidad esta tradición no se asocia con la idea religiosa y casi no se colocan imágenes de ese tipo, ni se reza en los altares. Además, a los jóvenes tampoco les interesa pensar en que los difuntos regresan, señala la universitaria.

Por fortuna, en los pueblos se conserva aún la costumbre de colocar grandes ofrendas y, en especial, de reunir a la familia, así la viva, como la que está presente sólo a través de sus fotografías colocadas en un altar. “El mexicano siempre hace evidente que la familia está ahí, y no sólo la nuclear, de padres e hijos, sino la que incluye a tíos, primos, etcétera, de modo que compartir el alimento con vivos y muertos es lo que hace maravillosa a esta fiesta”.

Somos alegres, una cultura llena de flores, baile, bebida, embriaguez y, en particular, de unión familiar, “que al final es lo que está buscando el Día de Muertos”, que se festeja desde el 31 de octubre, y el 1 y 2 de noviembre, ya que el primer día, de acuerdo con el calendario católico, corresponde a Todos los Santos, dedicado a los muertos niños; y el primero, a los Fieles Difuntos, es decir, a los adultos fallecidos. El dos de noviembre las almas visitantes emprenden el retorno.

rEgrEsan a visitarnos

En los altares a los muertos se fusionan las costumbres prehispánicas y las traídas por los españoles: podemos encontrar las calaveras de dulce que

En el altar se fusionan tradiciones prehispánicas y las traídas por los españoles, comenta en referencia a esta festividad que se realiza en México el 1 y 2 de noviembre nos recuerdan los tzompantli mexicas (o “muros de cabezas”), junto con alguna imagen religiosa (un crucifijo, la Virgen María, un santo).

Recientemente, incluso, algunas personas incluyen elementos que antes estaban prohibidos, como imágenes de la “muerte”, venerada en sus inicios por la “gente antimoral”, pero ahora también por personas comunes con la idea de que, si protege a los malos, “también nos puede cuidar a los que nos portamos bien”, detalla la universitaria.

Los adornos en los panteones, los altares, las flores y las alumbradas, embellecen la muerte, una donde los seres a los que queremos y partieron de este mundo, regresan a visitarnos.

Aunque la costumbre cambia, explica Galicia Gordillo, hay lugares que conservan las formas más tradicionales. Sitios como el sur de la Ciudad de México, en las alcaldías Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, por ejemplo, tienen una vivencia cultural más profunda, que va más allá de colocar flores y encender una veladora en una tumba; ahí, la gente espera a sus muertos, se fuma un cigarro o se emborracha con ellos, y les dice a los niños que la flama de las velas se mueve porque los visitantes del más allá se llevan la luz.

Por supuesto, añade la académica, la celebración tiene variantes por región. La primera de ellas es lo que se ofrenda: en Oaxaca, por ejemplo, no pueden faltar los tamales en hoja de plátano; en Yucatán, la cochinita pibil, en Michoacán los adornos en los panteones, o el Xantolo del estado de Hidalgo. Lo importante para este festejo es colocar la comida y bebidas que les gustaban a los finados, y compartirla con los vivos en sus recuerdos.

ExprEsión viviEntE

Según el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la ofrenda de muertos debe tener varios elementos esenciales: agua, que se ofrece a las ánimas para que mitiguen su sed después de su largo recorrido y fortalezcan su regreso; sal, elemento de purificación, con la finalidad de que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida y vuelta para el siguiente año; velas y veladoras, para que puedan llegar a sus antiguos lugares y alumbrar el regreso a su morada.

También copal e incienso, fragancias de reverencia; flores, símbolo de la festividad por sus colores y estelas aromáticas; petate, para que las ánimas descansen; pan, como ofrecimiento fraternal; los retratos de los recordados, y en el caso de los “muertos chiquitos”, juguetes y dulces, entre otros elementos.

En 2008, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura declaró esta festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por su importancia y significado ya que se trata de una expresión tradicional -contemporánea y viviente a un mismo tiempo-, integradora, representativa y comunitaria.

Para el organismo, el encuentro anual entre los pueblos indígenas y sus ancestros cumple una función social considerable al afirmar el papel del individuo dentro de la sociedad. También contribuye a reforzar el estatuto cultural y social de los pueblos originarios de México. “El Día de Muertos se considera una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido”.

Al respecto, María Angélica Galicia recalca que la festividad es reconocida a escala mundial; es un elemento que nos da identidad como mexicanos y por eso es importante conservarlo.

A pesar de que no está señalado cómo debe festejarse, ya que eso es particular de cada lugar del territorio nacional y ello permite que las manifestaciones culturales se explayen, lo importante es que continúe su realización aún con sus adaptaciones actuales. “Pensar que esta celebración debe mantenerse inamovible, no funciona”, opina la investigadora.

Para preservar la declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, “yo apuesto a la creatividad de los mexicanos; quizá puedan plantearse parámetros constantes como las flores de cempasúchil, el papel picado, la comida típica de cada zona, la bebida, etcétera”.

Sobre todo, lo que no debe faltar es la idea de compartir con los muertos. “Vienen y hay que hacerles ofrenda, aunque sea de tres naranjas, dos limas y algunas veladoras. Hay que seguir ofrendando lo que se pueda, y adornar como se pueda”. Mientras se lleve a cabo la celebración, y las familias se reúnan, aseguramos que la tradición prosiga.

Ojalá que la idea de la muerte de los mexicanos se conserve, que sigamos riéndonos de ella, que la “comamos” en forma de calavera de dulce, compartamos con ella una buena borrachera, y persista la idea de que con el fallecimiento no se acaba la vida. Morir es un proceso biológico natural; si algo hay seguro cuando nacemos, es que moriremos, recuerda María Angélica Galicia.

Que siga esta celebración, aunque se combinen nuevos elementos – algunos, incluso, importados del extranjero– si es que no hay alternativa. Pero que prevalezca la alegría y pensar a la muerte como un paso y no como una fatalidad, concluye la antropóloga.

UNAM

Una de las funciones sustantivas de las universidades públicas es formar de manera integral a los jóvenes estudiantes; es decir, además de su instrucción profesional se les debe cultivar en el ámbito de la alta cultura para un mejor desempeño profesional, aseguró el jurista e investigador de la Universidad de Alicante, España, Manuel Atienza Rodríguez. Sin embargo, “empiezo a dudar si la universidad está generando esa alta cultura, pues todas las ideologías que se están imponiendo no favorecen la creación de esta”, acotó.

Los universitarios son quienes más contribuyen hoy a las nuevas ideas; no obstante, en la tercera de las tareas sustantivas de una institución de educación superior pública, la producción científica, “estamos en una situación plenamente idiota”.

Ejemplo de ello es el caso de las vacunas contra la Covid-19: 70 por ciento de la investigación se produce en universidades públicas, pero luego laboratorios de empresas privadas desarrollan la última fase y, naturalmente, obtienen los beneficios económicos. El papel de la investigación que reditúa dinero, y hasta cierto punto poder, está amenazado. “Siento un riesgo de privatización, incluso dentro de la investigación básica pública se produce un fenómeno terrible, que es el marketing”.

El experto apuntó que los estudios en una facultad o escuela de Derecho deben organizarse cubriendo las tres funciones: primero, enfocarse al aprendizaje de una cultura jurídica para luego ser un buen jurista, ello implica una apertura a la cultura contemporánea (sociología, filosofía, tecnologías, etcétera).

Tenemos una tendencia a lo contrario, se busca especializarse cuanto antes y ese es un error, antes habría de establecerse un ciclo básico largo de cultura general para los estudiantes. Después aprender la profesión para, posteriormente, iniciar una especialización. Un tercer ciclo sería generar una cultura jurídica bien entendida, la investigación en Derecho.

Para que una facultad se aproxime a esa propuesta tendría que tener una auténtica comunidad de pensamiento jurídico; no obstante, “de esto hay poco, porque la organización institucional no favorece, pero también hay que pensar en algún tipo de organización institucional que promueva la existencia de comunidades de trabajo intelectual sin las cuales no se puede llevar adelante el proyecto”.

Invitado por la Facultad de Derecho de la UNAM, el filósofo del derecho español comentó que en el mundo cada vez más vivimos en una especie de autismo intelectual, aunque no es privativo de esa disciplina, como producto de la ideología neoliberal y el individualismo, donde cada uno vive en su propia burbuja.

Al respecto, indicó que quizá sea inevitable que existan las agencias de investigación; sin embargo, sus mecanismos dificultan o impiden la verdadera investigación en el área de Derecho, pues sugieren investigar aquellos temas “que te van a dar puntos, lo que efectivamente te facilitará las cosas”.

No queremos darnos cuenta de la realidad, la investigación jurídica no puede ser como en Matemáticas, Química o Biología, debe estar apegada al sentido común refinado. “Vivimos en un mundo de autistas, no solo en el Derecho, sino en general la cultura es cada vez más autista, eso no puede ser”, recalcó.

Ante la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández; y de Juan Jesús Garza Onofre, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Atienza Rodríguez se manifestó en contra del uso de teléfonos móviles en las aulas porque es un elemento de distracción y si algo nos está faltando es pensamiento reflexivo, esta tecnología atenta directamente contra nuestras neuronas.

En el Auditorio Ius Semper Loquitur de la entidad académica, el experto aseveró -durante el conversatorio El futuro de la enseñanza del Derecho- que es imposible predecir lo que va a ocurrir, pero quizá sea el momento de pensar en cuáles son los aspectos valiosos de los profesionales del Derecho y de la cultura jurídica; es decir, de aquello que tendríamos que conservar y lo que habría que modificar, “debemos estar abiertos a cambiar”.

Además de adaptar la enseñanza de esta disciplina a las nuevas tecnologías, se requieren cambios profundos y novedosos en cuanto a la manera de entender su aprendizaje y la de cualquier otro conocimiento.

En el mundo de las Ciencias Sociales y de las Humanidades, Sócrates señalaba que el procedimiento es el método socrático. “Naturalmente, se requieren ciertas adaptaciones que hoy se dan a partir de textos escritos en soporte informático y con ello se llega a la discusión, pero ocupar el tiempo de clase en transmitir meramente esa información, no tiene sentido”, finalizó.

La enseñanza de los futuros juristas debe adaptarse a las nuevas tecnologías

En la UNAM se llevó a cabo el XXIX Coloquio Internacional de Estudios de Género

UNAM

La no discriminación, la búsqueda de igualdad y la equidad de género son asuntos que preocupan a la Universidad Nacional desde hace décadas. Así lo demuestra la participación de sus distintas dependencias en el XXIX Coloquio Internacional de Estudios de Género. Cuerpos de Agua: Lenguajes, Flujos y Luchas en los Archipiélagos Feministas, afirmó la coordinadora de Humanidades de la UNAM, Guadalupe Valencia García.

Durante la inauguración dijo que esa inquietud la comparten instancias académicas, gubernamentales y asociaciones civiles, nacionales e internacionales, que también encontraron un espacio en el Coloquio para aportar sus ideas.

Este encuentro interinstitucional convocó a la comunidad académica, artística, además de activistas y estudiantes sobre los temas de género actuales, cuyos trabajos y reflexiones contribuirán a la lucha contra la violencia hacia las mujeres, sostuvo.

Cabe mencionar que esta actividad académica se efectuó en ocasión de la celebración por los primeros 30 años del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG), antes Programa Universitario. Se analizó, a partir de sus orígenes y devenires, la configuración histórica del feminismo, el activismo, las intervenciones epistemológicas y académicas, los modos artísticos y políticos de los saberes a través de las formas en las que el agua, sus luchas, sus lenguajes, metáforas oceánicas y su materialidad vital han construido significado, otorgado reconocimientos y antepuesto retos para hacer frente a las desigualdades de sexo, etnicidad y género.

Se llevó a cabo para analizar críticamente la configuración histórico-política del feminismo académico y del activismo, sus modos pedagógicos, artísticos y políticos, sus luchas, lenguajes y la materialidad vital construidas a partir de las distintas representaciones y usos del agua en su devenir.

Al hacer uso de la palabra, la directora del CIEG, María Isabel Belausteguigoitia Rius, recalcó: el Coloquio se desarrolla en aguas turbulentas, de tormentas y precipitaciones, en una agitación intensa de un conjunto de activismos que es imprescindible entender y aprender. “Nuestra tarea es ubicar problemas, suscitar respuestas potentes a acontecimientos devastadores, aquietar aguas turbulentas y reconstruir lugares tranquilos”, acotó.

Explicó que se exploraron temáticas como movimientos sociales, geopolítica y protesta, ecofeminismos, defensa del agua, saberes y prácticas; también archivos, ubicaciones y producción artísticoactivista-feminista e incluyó una mesa con especialistas quienes abordaron el tema Vuelta al género desde el movimiento intersexual. Por primera vez se proyectó una muestra de cortometrajes y documentales, entre otras actividades.

A su vez, la directora del Centro de investigaciones sobre América del Norte, Graciela Martínez-Zalce, precisó: “es un Coloquio consolidado no sólo por el tiempo, sino por la capacidad de su claustro académico de convocar a sus pares para el intercambio y el debate en temas necesarios y urgentes en nuestros tiempos”.

El director del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, Fernando Lozano Ascencio, opinó que hoy más que nunca un foro como este es importante, porque constituye un punto de encuentro de múltiples formas de pensar y actores a quienes une una misma causa: denunciar políticamente, conocer científicamente y prevenir y erradicar socialmente los problemas de violencia de género. Sólo entre todos, sumando conocimientos, recursos y propuestas, podemos abordar de manera eficiente este problema de naturaleza multidimensional.

En su oportunidad, la directora del Instituto de Investigaciones Estéticas, Angélica Velázquez Guadarrama, destacó que es una sólida plataforma para reflexionar sobre el agua como un recurso vital, pero también como una herramienta política y estética que desborda las identidades fijas y las estructuras canónicas, y habilita otras prácticas activistas y pedagógicas, así como estrategias para la acción colectiva, académica y artística, vinculadas con las urgencias medioambientales y el cuidado.

La titular del Instituto de Ingeniería, Rosa María Ramírez Zamora, comentó que las diferentes disciplinas deben estar en un lugar conjunto para hacer mayores esfuerzos, y unir fuerzas para dar respuestas más integrales a los problemas que enfrenta la sociedad. “Ese es el caso de esta iniciativa”.

En tanto, la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Carola García Calderón, expuso que agua y feminismo se relacionan en gran parte de las culturas y las mitologías; las sirenas, las ninfas, las deidades, hacen de este elemento líquido un símbolo como metáfora de sus múltiples virtudes, de su fuente de poder y sus formas de existencia.

“Celebro la temática central del Coloquio que, sin duda, generará importantes reflexiones e interesantes debates y deseo gran éxito a los participantes en este largo camino, tan vital para la construcción de espacios de análisis académicos y en pro de continuar la lucha por una sociedad más igualitaria y libre de violencia de género”.

La coordinadora académica del Coloquio, Alejandra Collado Campos, argumentó que con esta actividad se pretende generar diálogos y abordar temas complejos que abonen a la teoría y al debate feminista, desde diferentes miradas, y “recuperar lo afectivo, lo creativo, lo gozoso y lo fluido”.

En la conferencia magistral Nadie detiene el Agua: Pensando desde acá y haciéndolo saber, Rita Laura Segato, profesora emérita de la Universidad de Brasilia y directora de la Cátedra Rita Segato de Pensamiento Incómodo de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina, al hablar del Proyecto Quipu, explicó que una persona con una vocación intelectual trabaja donando palabras.

La datación de palabras es la tarea para el intelectual; “nombrar es una actividad poderosa. Por eso, las disciplinas del campo de las humanidades, al revés de lo que nos quieren hacer creer, son las más poderosas de todas. Al nombrar el mundo, formatean el curso de la historia con un impacto hacia el futuro”.

Así, relató, se me ocurrió la idea de hacer un gran catálogo hablado, más que escrito, con las palabras con las que diferentes autores importantes de nuestra época hablan, frasean su pensamiento.

Eso es lo que estamos haciendo, y el nombre de Quipu hace referencia a un sistema nemotécnico del mundo incaico, que son los nudos en las cuerdas que muchos autores piensan que es un tipo de escritura; “yo creo que son tanto números como palabras que permiten recordar un pensamiento, una idea, una tarea pendiente”.

Este es un catálogo abierto; son los nudos con los que un autor habla y relata lo que ha pensado, para que queden en la oralidad y con la posibilidad de una abertura. Entre los que Segato mencionó estuvieron los de mundo-aldea, comunal y mundoestado, y femigenocidio.