© Adriano Gallina Editore s.a.s.

Salita Tarsia, 142 - 80135 Napoli

Tel. 081.5496730

www.adrianogallina.it a.gallinaeditore@gmail.com a.gallinaeditore@libero.it

ISBN 978-88-95142-44-9

Prima edizione: aprile 2020

Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione di foto e testo, anche parziale, senza autorizzazione della casa editrice

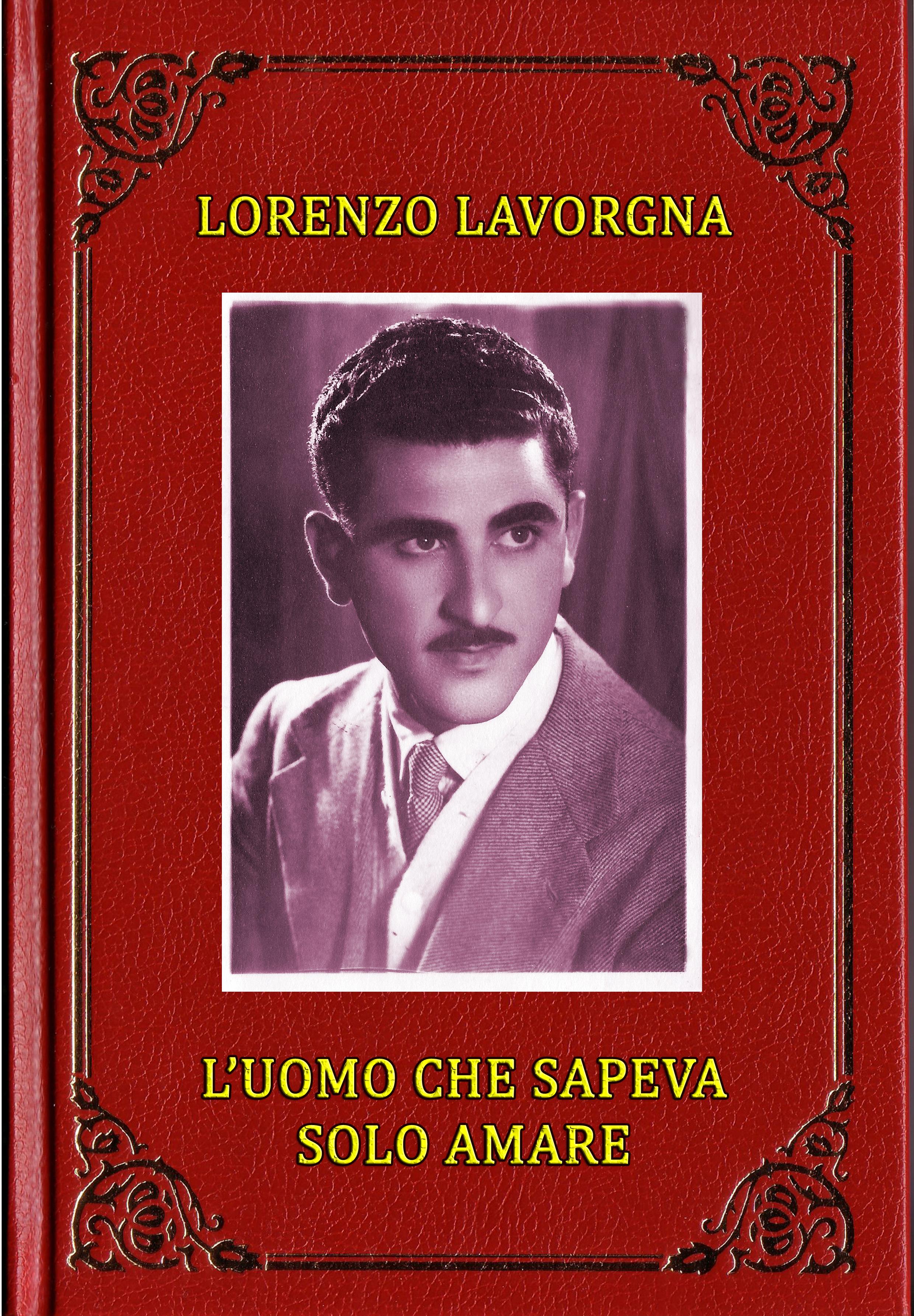

Il 23 aprile 1920 nasceva un uomo che sapeva solo amare

Nei viaggi onirici tra spazio e tempo, sui sentieri percorsi dal fiero popolo il cui sangue mi scorre nelle vene, è sempre stato il volto di mio padre che, di volta in volta, assumeva le sembianze dei protagonisti di una storia millenaria, sancendo la vitalità del “retaggio ancestrale”. Dalla notte dei tempi i Winili occupavano le fredde pianure della Scania, che lasciarono nel II secolo, guidati da Ibor e Aione, figli di Gambara, per approdare nella Scoringa, in cerca di terre più fertili. Ivi imperversavano i Vandali, con i quali ben presto furono costretti a scontrarsi. I Winili, primitivo nome dei Longobardi, vinsero, e l’Europa continentale spalancò loro le porte. Uno dopo l’altro, interi territori, per lo più delimitati dal corso dell’Elba e della Vistola, furono plasmati dalla loro forza impetuosa, ma non feroce, protesa a creare integrazione e non brutale dominazione. In Pannonia vi fu una sorta di fusione con altri popoli, tra i quali figurano i Celti, che si erano espansi in una buona fetta dell’Europa occidentale, risalendola fino alle isole britanniche. Chissà se nel DNA dei Lavorgna non vi sia anche un po’ di sangue celtico! Nel 568, comunque, sotto la guida di Re Alboino, i Longobardi penetrarono in Italia e scrissero tante pagine di bella storia, in massima parte interrotta solo dall’irruenza di quello spregiudicato futuro imperatore, che si sposava e ripudiava mogli a seconda dei giochi politici a lui più confacenti. Al seguito di Re Alboino vi erano i Lavorgna (o Lawörgna, all’origine) da cui discendono tutti coloro che oggi portano quel cognome, anche nelle varie “storpiature”, quali, ad esempio, Lavergne in Francia e Lavargna negli USA. Ben presto una buona fetta del Paese finì sotto il dominio dei Longobardi, che governavano con giudizio e buon senso, integrandosi armonicamente con le popolazioni autoctone. Resta irrisolta la diatriba sulla data del loro arrivo nel Sannio, che balla di una ventina d’anni, tra il 571 e il 590, ma è proprio in quella zona che si stabilirono i miei antenati e precisamente a Telesia, antica città romana, per buona parte corrispondente all’odierna San Salvatore Telesino. Bisognerà attendere l’anno 864, però, per trovare delle tracce scritte, grazie al feroce emiro di Bari, Seodan, aduso a spingersi nelle zone interne per depredarle e arricchire l’harem con le splendide fanciulle che rapiva. In quell’anno Telesia fu quasi rasa al suolo e ben pochi furono coloro che riuscirono a scampare alla furia omicida e predatoria. Tra costoro vi era Andrea Lavorgna che, con la moglie Teresa e i figli Enrico, Antonio, Severo, Filippo, Elodia e Rosita, si rifugiò dieci chilometri a nord, in

una grotta del Monte Eribano, meglio noto oggigiorno come “Monte Erbano”, già teatro delle scaramucce tra Fabio Massimo e Annibale nella Seconda Guerra Punica. Toccò a Filippo, un anno dopo, porre la prima pietra per la costruzione di quella cittadina che funge, ufficialmente, da luogo delle radici per tutti i Lavorgna disseminati nei cinque continenti. (Nel sito www.lavorgna.it è possibile approfondire l’argomento).

I fratelli Lavorgna. Da sx: Antonio, Pasquale (nonno), Teresa, Giuseppe, Biagio

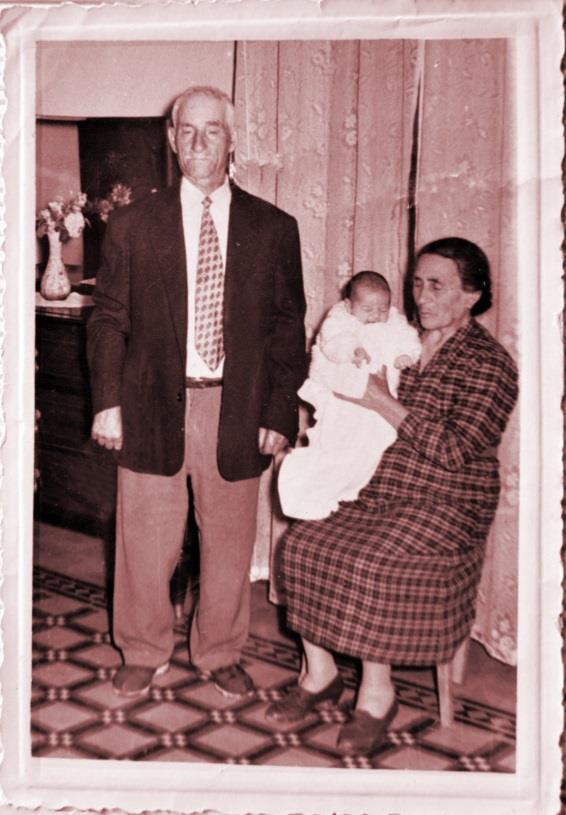

Nonno Pasquale, nato il 6 settembre 1879, era il primo di cinque figli e nel 1908 contrasse matrimonio con Pasqualina Festa, la cui famiglia era al servizio dei baroni Massone, proprietari di un vasto territorio, ivi compresa quella collina a cinque chilometri dal centro abitato di San Lorenzello, delimitata da un “cancello” che conduceva alla loro imponente dimora. Parte di quella collina toccò alla famiglia Festa alla fine della baronia, ultimo atto del frazionamento feudale, e poi, per eredità, a nonna Pasqualina. All’inizio del XX secolo i nonni emigrarono negli USA, seguiti da due fratelli di nonno Pasquale. Rientrarono in Italia nel 1915, con la piccola Teresa, nata nel 1911 in quella casa alle porte di Boston che funse da prima dimora di famiglia dopo lo sbarco a Ellis Island. Gli zii Antonio e Giuseppe restarono negli USA, dando vita a una corposa dinastia che oggi conta oltre quattrocento membri (vedere su Facebook la pagina “Lavorgna The World Clan”). Nel 1920 nacque Papà Lorenzo e, nello stesso anno, fu costruita la casa che domina la collina dalla quale scrivo queste note.

Nell’Europa devastata dalla Grande Guerra tutti si davano da fare per riordinare la vita sociale; l’Italia, invece, versava in uno stato confusionale che pervadeva l’intera classe politica, incapace di iniziare un nuovo corso e ingabbiata nella opprimente condizione generata dalla “vittoria mutilata”, come la definì D’Annunzio,

1920 - La costruzione della casa avita

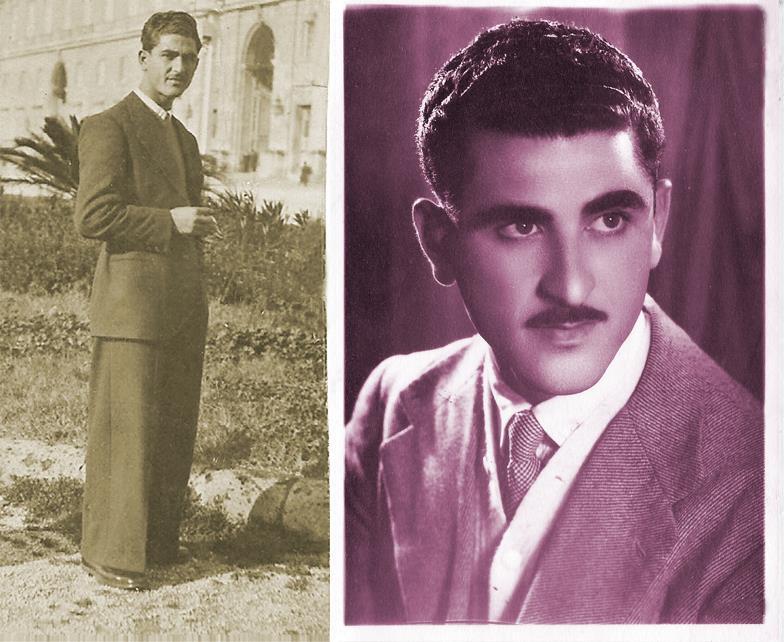

prodromica di tutto ciò che accadde nel ventennio successivo. Papà Lorenzo, intanto, cresceva forte e bello come il sole, facendo impazzire le ragazze, che s’innamoravano di lui a prima vista. Gli aneddoti legati alla sua vita sono davvero infiniti e particolarmente interessanti risultano quelli legati alla collaborazione con la Montecatini-Edison, maturata verso la fine degli anni cinquanta, che lo vide protagonista di innovative sperimentazioni in campo agricolo, sui suoi terreni, nonché di proficue “intuizioni” che portarono a sonore bocciature di prodotti che non lo convincevano. Si rifiutò di sperimentare un erbicida, per esempio, asserendo che: “se era in grado di distruggere l’erba, sicuramente sarebbe stato nocivo anche per l’uomo”. Anni dopo quel prodotto fu ritirato dal commercio perché conteneva diossina. Papà era un raffinato viticoltore e aveva una vera passione per la produzione vinicola, nonostante fosse quasi astemio. Fu il primo a impiantare in zona un vitigno di “Barbera” e il delizioso “nettare” da esso ricavato fu oggetto ben presto di unanimi e lusinghieri apprezzamenti, che gli riempivano il cuore di gioia. La meritoria opera nel campo della sperimentazione agricola gli valse numerosi riconoscimenti da parte dei dirigenti della MontecatiniEdison (poi “Montedison”), spesso ospiti nella casa di Cancello Massone e ben felici di degustare i succulenti pranzi preparati da Mamma Giuseppina. Un ricordo toccante è quello degli interventi nei vitigni per proteggerli dalle gelate con l’accensione di grossi fuochi, più o meno come si può vedere nello stupendo film “Il profumo del mosto selvatico”, o utilizzando le prime candele antigelo fornite dalla Montecatini. Prima di questo periodo, però, un evento sconvolgente infranse i sogni del giovane prestante e bello, proiettandolo nel vortice tumultuoso di un feroce guerra, foriera di segni indelebili nel corpo e nello spirito di chiunque l’abbia vissuta.

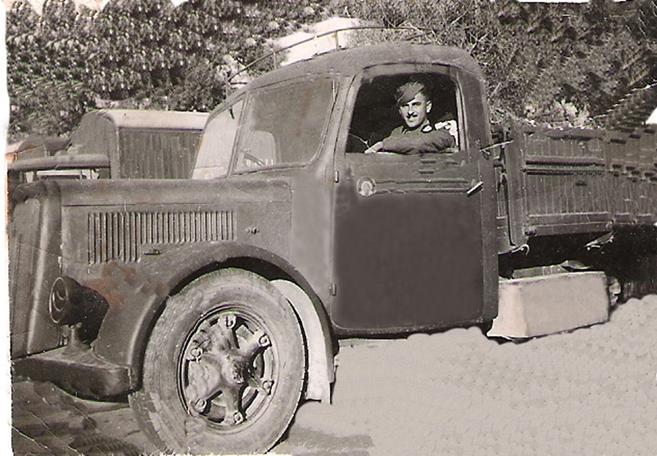

Non aveva ancora compiuto 20 anni, il mio Papà, quando, il 10 febbraio 1940 salì a bordo del cacciatorpediniere “Libeccio”, convinto di ottemperare ai doveri di leva nei successivi diciotto mesi. Il viaggio verso le coste libiche, alla pari di tanti altri giovani, fu intrapreso con innocente entusiasmo, ritenendo la naia una splendida opportunità per visitare la principale colonia italiana e maturare significative esperienze. È quasi impossibile trasferire compiutamente quei sentimenti che trasparivano quando mi parlava dell’arrivo a Tripoli, apparsagli in tutto il suo splendore mentre la nave entrava nel porto, ponendo in risalto l’imponente castello, sede del Governo, ristrutturato e ampliato dagli spagnoli nel 1511 con il Bastione di San Giorgio, proiettato come un dardo verso il mare, e un secondo bastione che dominava la “Piazza dell’Orologio”, cuore pulsante della città. Dopo lo sbarco, le reclute s’involarono in direzione di Zuara, a pochi chilometri dal confine libico-tunisino, sede del 15° Reggimento Savona, avendo modo di ammirare, stupiti, alcune zone della fascia costiera di Tripoli, con tanti bei negozi che si affacciavano su strade pulite e ordinate. Papà mi riferì, sorridendo, che un commilitone, guardando la gente per strada, esclamò con palpabile sorpresa: “Ma questa non è Africa!”, aspettandosi senz’altro di vedere “gli africani” che popolavano la sua immaginazione, neri e con costumi variopinti, così come apparivano nei tanti manifesti diffusi dal regime dopo la conquista dell’Etiopia, allora chiamata Abissinia.

Va specificato, a tal proposito, che una distorta immagine “dell’africanità” fu artificiosamente fomentata, sin dagli albori dell’avventura coloniale, grazie ai tanti fotografi che decisero di seguire le spedizioni italiane. I loro reportage, lungi dal proporre una chiara rappresentazione della realtà, tesero a esaltare il colonialismo come strumento “civilizzatore” di popoli ritenuti inferiori. Tale propensione trovò maggiore impulso con l’avvento del fascismo: una stampa completamente asservita, vuoi per convinta adesione vuoi per necessità di sopravvivenza, alterava artificiosamente la sostanza degli eventi pur di mantenere alto il senso di esaltazione popolare, primaria arma a sostegno del regime. La politica coloniale, in realtà, non fu immune da terribili atrocità, che alimentarono forti sentimenti antitaliani. Mussolini, per attenuare questi sentimenti di ostilità, favorì lo sviluppo di un solido legame amicale con l’Islam, sia pure solo a titolo di propaganda, convinto com’era che le masse fossero facilmente soggiogabili con gesti eclatanti: famoso, a tal proposito, il discorso pronunciato a Tripoli, nel 1937, in sella a un cavallo e con la spada dell’Islam sguainata. Badoglio fu tra i principali responsabili della massiccia repressione e sin dal 1928 affermò che non avrebbe dato tregua a chi non si fosse sottomesso. Nel 1930 ordinò a Graziani, vice governatore della Cirenaica, di avviare l'ultima e più dura fase di repressione della resistenza, con lo spostamento coatto della popolazione nei campi di concentramento: “Bisogna anzitutto creare un distacco territoriale largo e ben deciso fra formazioni ribelli e popolazione sottomessa; non mi nascondo la portata e la gravità di questo provvedimento che vorrà dire la rovina della popolazione cosiddetta sottomessa; ma oramai la via ci è stata tracciata e noi dobbiamo proseguirla fino alla fine, anche se dovesse perire tutta la popolazione della Cirenaica”. Graziani obbedì e l’intera popolazione, in pieno inverno, si sottopose a una spossante marcia, percorrendo centinaia di chilometri dal mare verso le pendici dell’altopiano. Nel 1932 Badoglio fu ancora più esplicito, come si evince dall’ordine impartito a Graziani: “Non ricercare il rientro dei fuorusciti. È meglio perderli per sempre. Il Gebel deve essere dominato prevalentemente dal colono italiano. L'indigeno si convinca o, per meglio dire, si abitui a considerare quella (dei campi di concentramento lungo i territori costieri della Cirenaica e della Sirtica, N.d.R.) come la sua destinazione permanente”. Le direttive di Badoglio, in effetti, erano ancorate a una precisa volontà di sterminio e per fortuna Graziani riuscì a far prevalere un senso di “umanità”, anche se le conseguenze furono comunque terribili. Dal 1932, poi, su iniziativa di Luigi Razza, presidente dell’Ente per la colonizzazione della Cirenaica, fu avviato un piano che prevedeva l’invio in Libia di coloni con particolari caratteristiche, in grado di svolgere un “lavoro duro”. Quali erano le caratteristiche? Una bella fedina penale che contemplasse condanne di qualsiasi natura, tanto meglio se “pesanti”. Figura di spicco tra cotanti “eccelsi” soggetti fu Amerigo Dumini, che poteva vantarenel curriculum l’assassinio di Giacomo Matteotti, per il quale fu condannato alla “terribile” pena di sei anni di carcere, dei quali quattro condonati! Dalla Libia Dumini iniziò subito a scrivere a Mussolini perché riteneva “insufficienti” i terreni a lui assegnati e i finanziamenti stabiliti per sostenere le sue attività. Nelle lettere fece chiaramente intendere che, in mancanza di tempestivi interventi, avrebbe rivelato “certi fatti” che era meglio non rendere pubblici. Il sottile ricatto sulla vicenda Matteotti, e non solo, andò a buon fine e i terreni furono acquistati dal governo e pagati con prezzo “sproporzionato”. Ferme restando le atrocità che non possono essere sottaciute per amor di verità storica e gli affari loschi di soggetti che nell’avventura libica trovarono la loro manna dal cielo, va anche detto che non mancò il lato buono del colonialismo, proteso a creare ottimali condizioni di sviluppo. Occorre solo “contestualizzare” bene i fatti, per non cadere in analisi fuorvianti. Ciò che oggi ci appare semplicemente pazzesco, ieri era nel novero delle cose plausibili e, in tema di politica coloniale, l’Italia era il fanalino di coda, rispetto alle altre potenze europee.

Tripoli, invece, appariva come una città “tipicamente italiana” e di fatto così era, grazie ai radicali interventi urbanistici effettuati dopo l’annessione e all’attività indefessa dei coloni, che avevano riempito le principali arterie di lussureggianti negozi, ristoranti e locali alla moda.

Tutto sembrava bello e interessante. I primi mesi di naia, ancorché scanditi dai pur severi ritmi della vita militare, costituirono una buona occasione, almeno per i militari più curiosi, per familiarizzare con le popolazioni autoctone, cercando di comprenderne usi e costumi. I venti di guerra, che già spiravano forte nel continente, si percepivano poco o punto su quella sponda del Mediterraneo. Come un fulmine a ciel sereno, pertanto, giunse quel fatidico dieci giugno che segnò il destino di milioni di persone. Il reggimento in cui prestava servizio Papà era lo stesso nel quale aveva combattuto nonno Pasquale durante la Grande Guerra ed era aggregato alla Divisione Savona, grande unità di fanteria, all’avanguardia rispetto alle altre, grazie alla motorizzazione dell’artiglieria, che consentì di fare a meno degli animali da soma e da traino, non certo adatti alla guerra nel deserto, considerata la difficoltà di approvvigionamento di acqua e foraggio. L’inizio delle ostilità fu caratterizzato dallo snervante attendismo causato dalla mancanza di coordinazione tra i vari comandi e la volontà di Mussolini, fautore di una “impossibile” guerra offensiva, che avrebbe dovuto portare le truppe a penetrare in Tunisia da un lato e in Egitto dall’altro. Il presidio del confine libico-tunisino, invece, ebbe un carattere meramente difensivo e cessò del tutto il 25 giugno, quindi dopo solo quindici giorni dall’inizio delle ostilità, grazie all’armistizio firmato dalla Francia, travolta dall’impeto delle forze tedesche senza avere il tempo nemmeno di organizzare una valida difesa, sul patrio suolo e nelle colonie. La Divisione, pertanto, fu trasferita a el-Aziza, a sud-ovest di Tripoli, per poi passare nel luglio del 1941, a seguito della radicale riorganizzazione delle forze dell’asse, alle dipendenze del famoso generale Erwin Rommel, con il compito precipuo di contribuire alla riconquista di Tobruk, caduta in mano alleata il 21 gennaio 1941.

I racconti di Papà mi hanno consentito di meglio cesellare gli studi storici e comprendere aspetti della realtà in parte obnubilati e in parte distorti dalla storiografia ufficiale. Per lo più riguardano non tanto la difficoltà oggettiva di destreggiarsi in un territorio molto complesso, che comunque ben traspare da molti testi, quanto i rapporti interpersonali tra i vari soggetti agenti, commilitoni e superiori, dai quali affiorava quella “italianità” che, a seconda della cultura e del carattere di ciascuno, sempre assume forme inequivocabili, nel bene e nel male, soprattutto nei momenti difficili. Non sono certo mancati gli eroi, pronti a sacrificarsi, generosi e altruisti, ma non mancavano nemmeno i furbetti, anche nelle alte sfere, abilissimi nel creare condizioni ottimali per sfuggire ai propri doveri. La vita nel deserto non è facile e le controversie tra il generale Graziani e Mussolini complicavano maledettamente le cose. Il primo, subentrato a Italo Balbo come comandante in capo delle truppe operanti in Africa, dopo la di lui tragica scomparsa, pur disponendo di truppe numericamente superiori a quelle avversarie, fu costretto suo malgrado a sferrare un’offensiva con armamenti insufficienti e scadenti, equipaggiamento inadeguato al particolare clima desertico e carenza dei mezzi di trasporto. Non mancò di segnalare più volte i rischi connessi a una guerra combattuta in quelle condizioni, invocando invano adeguati rinforzi. Il secondo guardava solo all’aspetto politico e perdeva di vista la realtà, spingendo per un attacco risolutivo che chiudesse subito la partita con gli inglesi. Come sia andata a finire è noto: nonostante l’indiscusso valore dei soldati italiani, che diedero prova di encomiabile spirito di sacrificio, dopo la prima offensiva in territorio egiziano si registrò quell’ecatombe che non fu possibile riparare nemmeno con l’aiuto tedesco e, purtroppo, consegnò alla storia, come già accaduto nel corso della Grande Guerra, soprattutto l’eroismo dei soldati e degli ufficiali di basso rango. Drammaticamente impietoso il commento sulle

vicende libiche, valido comunque anche per gli altri fronti, nel documentario “La guerra degli italiani”, disponibile su Sky on demand: “Molti reparti italiani, prima di soccombere, combattono eroicamente. I giovani sacrificano le loro esistenze, mentre le autorità politiche e militari, compresi i supremi comandi, operano spesso con improvvisazione e leggerezza. Anche il Re se ne indigna. Il 23 (gennaio 1941, N.d.R.) dichiara al generale Puntoni (suo aiutante di campo, N.d.R.) che Mussolini, parlandogli delle operazioni in Africa, gli ha dato l’impressione che veda le cose più da giornalista che da generale”. (Va precisato che Mussolini non era un generale e aveva combattuto nella Prima Guerra Mondiale con il grado di caporale, lo stesso di Hitler. Entrambi, però, gestirono le rispettive forze armate come veri comandanti in campo, N.d.R.).

Molti alti ufficiali, di fatto, dimostrarono palesemente la loro inadeguatezza al ruolo. Lo stesso Graziani, al di là di quanto sopra esposto, comunque commise gravi errori di strategia che consentirono agli inglesi, ancorché inferiori di numero, di conquistare gran parte della Cirenaica. Errori che indussero Mussolini a sostituirlo, nel febbraio 1941, con il generale Italo Gariboldi.

Nel 1937 era accaduta la stessa cosa in Etiopia, in virtù della politica repressiva che gli alienò le simpatie della popolazione locale e per poco non gli costò la vita il 19 febbraio, quando furono lanciate contro di lui ben sette bombe a mano durante una festa. La rappresaglia fu violenta e culminò con la condanna a morte di 324 incolpevoli etiopi e la deportazione nei campi di concentramento di altri 1550, tra i quali donne e bambini. Resistette fino a novembre e poi Mussolini lo sostituì con il Duca D’Aosta.

Vi era poco da cincischiare, tuttavia, alla luce di una realtà che non consentiva di individuare valide soluzioni. La ristrutturazione dell’esercito, voluta da Mussolini dopo i dispendiosi impegni sostenuti per la campagna in Africa orientale e l’aiuto offerto a Franco nella guerra civile spagnola, culminò con la riforma varata nel 1938 dal generale Alberto Pariani, Sottosegretario di Stato al Ministero della Guerra dal 1936 al 1939.

Il generale Pariani, essendo figlio di N.N., secondo consolidate regole, non avrebbe potuto nemmeno accedere alla carriera militare. È convincimento di molti storici, infatti, che la bella madre milanese, Ida Pariani, fosse l’amante di un alto esponente di Casa Savoia, sospetto suffragato anche da un percorso formativo di solito riservato ai rampolli di famiglie altolocate: Collegio militare di Milano; Scuola militare di Modena, da cui uscì con il grado di sottotenente e la “soddisfazione” del punteggio più alto; esclusiva Scuola di guerra di Torino, che gli spalancò la strada per una fulgida e veloce carriera, sempre seguita con “molta attenzione” dalla famiglia reale. Al termine della Grande Guerra fu scelto addirittura come membro plenipotenziario della delegazione italiana per la firma dell’armistizio a Villa Giusti! A onta dei tanti lusinghieri apprezzamenti, tuttavia, fanno da contraltare i fatti acclarati e il giudizio tranchant espresso da Giovani Cecini nella pregevole opera “I generali di Mussolini”: “Il termine che più si addice a Pariani è “delusione”. Non comandò molto spesso truppe, ma ciò all’epoca non era di per sé un’anomalia. La divenne perché causò all’interessato la mancata percezione della realtà”. Giudizio ampiamente condiviso da Luigi Federzoni, che si espresse più o meno nello stesso modo: “Pariani è un uomo totalmente fuori dalla realtà”. Fatto sta che proprio a questo singolare e controverso soggetto fu assegnato il compito di riformare l’esercito, quando già in testa di Mussolini frullava l’idea di una possibile nuova guerra. Il fantasioso e poco esperto generale stravolse il vecchio assetto, trasformando le “divisioni ternarie” (tre reggimenti di fanteria e uno di artiglieria) in divisioni binarie (due reggimenti di fanteria e uno di artiglieria). Il paradosso delle divisioni numericamente inferiori di numero, rispetto a quelle avversarie, e quindi intrinsecamente “più deboli” in virtù della ridotta capacità di ingaggio, fu subito ben evidente a chiunque avesse anche una minima competenza di strategie militari. Nondimeno nessuno si peritò di profferir parola perché tutti gli ufficiali videro nel nuovo assetto, ancorché deficitario sul piano bellico, una concreta possibilità di velocizzare la carriera: con l’aumento delle divisioni servivano più “generali di divisione”, titolo che conferiva un certo prestigio e che, a catena, liberava altri importanti posti nella scala gerarchica. Tanto per non farsi mancare nulla, in quella “Italietta” adusa a sognare a occhi aperti, confondendo i sogni con la realtà, anche il fronte politico sostenne strumentalmente la riforma, senza preoccuparsi delle possibili nefaste conseguenze: era bello poter dichiarare, a livello internazionale, di possedere un numero smisurato di divisioni, tacendo, ovviamente, il numero degli effettivi. La guerra non la si sarebbe comunque vinta, ma è un dato conclamato che la riforma contribuì sensibilmente a far lievitare il numero dei caduti.

Le operazioni militari misero subito in evidenza sia i limiti della riforma sia l’inefficienza e incompetenza degli alti comandi italiani, che non sfuggivano ai giovani ufficiali di fascia intermedia, i quali avevano una visione più moderna della vita militare, soprattutto se reduci dalle recenti significative esperienze in Spagna e in Africa orientale. Il disappunto spesso era confidato, in momenti di sfogo, ai sottufficiali con i quali si era più in confidenza. Siccome la riservatezza non è una primaria caratteristica degli italiani, l’eco della drammatica realtà raggiungeva anche la truppa, con quali conseguenze sullo stato d’animo di ciascuno è facilmente immaginabile. Papà mi riferiva che generali come Graziani e Badoglio, per non parlare di Italo Balbo (che però realmente possedeva una tempra di alto profilo e va distinto dagli altri), erano considerati alla stregua di semidei. Siffatta visione “idealizzata”, ovviamente, non aveva alcuna reale legittimazione perché i soldati ignoravano fatti essenziali: le manchevolezze registrate da Badoglio nel corso della Grande Guerra; le trame oscure (orchestrate anche contro Graziani, sin dai tempi della campagna in Etiopia) che accompagnavano azioni protese solo ad avvantaggiare se stesso; la feroce repressione praticata da entrambi sia in Africa orientale sia in Libia. Eccezion fatta per i pochi antifascisti, poi, che si guardavano bene dal manifestare le proprie idee, Mussolini era tributario di una vera e propria venerazione e godeva di assoluta fiducia, soprattutto nella fase iniziale della guerra. Le discussioni sui problemi e sui presupposti di incapacità, pertanto, generavano sconcerto e spesso venivano “rimossi”, secondo ben

note dinamiche, dalla mente attivate quando non si voglia accettare una verità, anche abbastanza evidente. Gli alti ufficiali, di fatto, avevano tutti superato i sessanta anni ed erano legati ai vecchi schemi tattici, del tutto inadeguati alle mutate esigenze belliche. Molto forte era anche la conflittualità interna, perché ciascuno si sentiva il “migliore” ed era sempre pronto a vedere la pagliuzza nell’occhio altrui, ignorando le travi nei propri, che abbagliavano la vista. I continui avvicendamenti, pertanto, non servivano praticamente a nulla: un generale incapace veniva sostituito da un altro generale incapace, a volte addirittura peggiore di colui che sostituiva. Gariboldi entrò subito in contrasto con Rommel, gerarchicamente subalterno ma dotato di maggiore carisma e autorevolezza, e solo quattro mesi dopo la nomina fu sostituito da Ettore Bastico, non certo migliore di lui. Rommel, che comunque mal digeriva di essere sottoposto a generali italiani, gli affibbiò un epiteto molto volgare, che non mancò di riportare nelle sue memorie, definendolo anche “difficile, autocratico e violento”. Questi erano “i capi supremi” delle forze italo-tedesche, ma ignominiosa fu anche la condotta di altri generali loro sottoposti. Mario Berti, comandante della 10^ Armata, all’atto della controffensiva inglese era tranquillamente in licenza e pensò bene di non rientrare in Libia, mentre i suoi uomini venivano massacrati. Annibale Bergonzoli, comandante della 23^ Armata, dopo la caduta di Bardia, il 5 gennaio 1941, scappò a Tobruk, percorrendo a piedi ben 130 chilometri. Catturato il 7 febbraio, al termine della battaglia di Beda Somm (tremila inglesi ebbero la meglio su ventimila italiani), fu dapprima internato in India e poi trasferito negli USA Ricordate il film di Luciano De Crescenzo in cui si sosteneva che, in caso di guerra, sarebbe stato preferibile allearsi con i russi, per poi arrendersi agli americani e beneficiare delle ottime condizioni riservate ai prigionieri? L’ironia del poliedrico regista non nasce certo dal caso e trova ampi riscontri nella realtà. Bergonzoli, per esempio, sfruttò la prigionia per ingraziarsi i nemici, i quali, quando inviarono la prima proposta di resa all’Italia, fecero il suo nome per sostituire Mussolini alla testa di un nuovo governo. I soldati, intanto, si sacrificavano inutilmente, inalando sabbia infuocata. Papà mi diceva sempre che ne sentiva ancora il sapore e, alla pari di tanti altri commilitoni, contrasse una fastidiosa enterite che riuscì a curare solo dopo qualche anno, grazie alla provvidenziale cura prescrittagli da un luminare dell’epoca: il prof. Fragomeno, di Napoli. Il 25 maggio 1941, mentre con la “Gilera” si dirigeva velocemente da el-Aziza a Tripoli, cadde in un’imboscata tesa dai nomadi arabi, ostili agli italiani, che lo disarcionarono utilizzando il classico filo invisibile a mezz’aria. Seppure ferito gravemente e con una gamba fratturatasi nella caduta, riuscì a mettere in fuga gli assalitori sparando dei colpi di pistola in loro direzione. Ha sempre tenuto a dirmi che sparò al di sopra delle loro teste, solo per spaventarli, senza alcuna volontà di ucciderli. I militari italiani avevano rapporti affettuosi sia con la popolazione autoctona sia con i coloni, anche se questi ultimi non avevano gradito l’entrata in guerra della madre patria, temendo, e non certo a torto, di vedere compromessi i lauti profitti generati dai loro affari. Buona parte della comunità araba, invece, odiava gli italiani perché si sentiva penalizzata rispetto ai berberi, beneficiari di un trattamento privilegiato. Un’altra nefandezza della politica coloniale, infatti, perpetrata al solo fine di avvantaggiare i coloni italiani, tese a dividere gli arabi dai berberi e i berberi dai neri, agevolando la costruzione di una identità berbera in contrapposizione a quella araba, ritenendo i berberi degli intermediari più affidabili e, a torto, il popolo sedentario per eccellenza. Sia pur dolorante, Papà rimontò in sella e raggiunse Tripoli, dove fu ricoverato nel

locale ospedale militare. Rimpatriato dopo circa un mese, ne trascorse altri due presso l’ospedale di Giulianova.

1941 - Ospedale militare di Tripoli

1941 Ospedale di Giulianova - Papà è il terzo da sx (foto in alto) e il primo a destra (foto in basso)

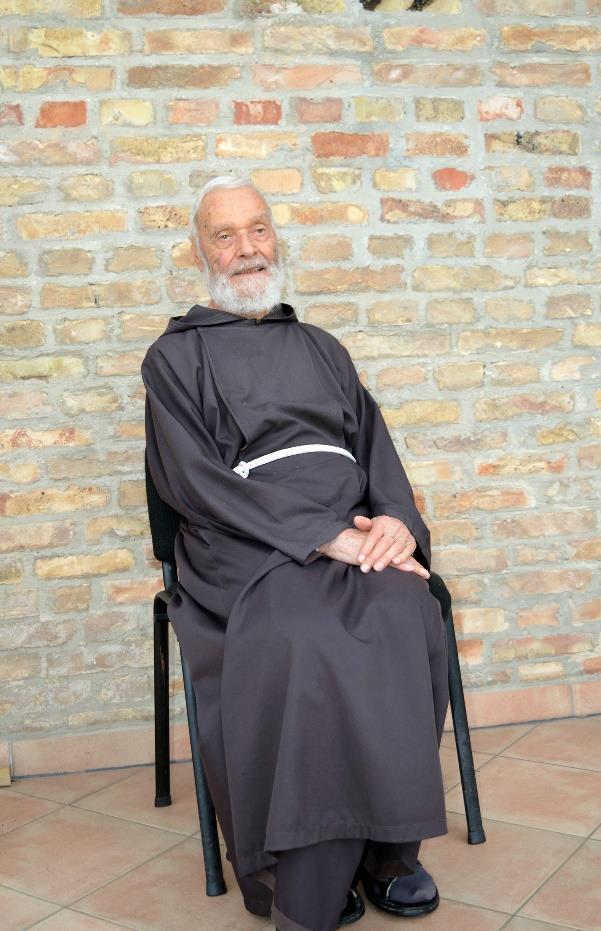

Nell’estate del 2016, mia sorella e io, durante una vacanza a Giulianova, ci recammo a visitare l’ospedale dove era stato ricoverato Papà, oggi parte integrante del Santuario “Madonna dello Splendore”, avendo modo di conoscere Padre Franco che, nel 1941, giovanissimo frate, portava conforto ai feriti ivi ricoverati. È stato molto toccante immaginare che avesse accarezzato il volto di Papà e pregato per lui.

Al termine della convalescenza domiciliare, nel mese di ottobre, fu assegnato al 239° Battaglione costiero, il cui comando era ubicato a Salerno, in zona Madonna del Monte. Il battaglione aveva il compito di difendere l’area a sud di Salerno, quasi fino alla foce del Sele. Una difesa non particolarmente complicata, mi riferiva, dal momento che la provincia di Salerno fu risparmiata dai massicci bombardamenti effettuati su vaste zone dell’Italia settentrionale e meridionale. (L’Italia centrale non fu attaccata fino alla primavera del 1943 e per questa ragione ospitò gli sfollati da altre regioni; durante l’avanzata delle forze alleate, poi, divenne la parte più bombardata del paese). Ascoltare i suoi racconti mi ha consentito di meglio penetrare nel “mood” di un periodo bellico pregno di molteplici e inestricabili problematiche. Facevo fatica, per esempio, a comprendere come fosse possibile mantenere uno spirito allegro in uno scenario così devastante; domanda che mi ero posta tante volte guardano i film bellici, soprattutto quelli che trattavano anche le relazioni tra gli occupanti (tedeschi e italiani) e le popolazioni dei paesi occupati: i contadini russi che davano da mangiare ai soldati italiani; le donne greche e francesi “disponibilissime” con i soldati nemici, tanto per citare due esempi eclatanti. Papà mi spiegava in modo esaustivo le contraddizioni della guerra; la condivisione della sofferenza, soprattutto tra le persone più umili, che ben percepivano di essere vittime di giochi più grandi di loro; la propensione a guardare al futuro, senza considerare nemici dei ragazzi intorno ai venti anni, costretti a eseguire ordini che magari non condividevano. Ci si abituava a tutto e la voglia di vivere surclassava qualsiasi altro sentimento, anche se non mancavano preoccupazioni e sofferenze. Vedeva gli aerei che si recavano a bombardare Napoli e sapeva che avrebbero causato morte e distruzione, ma che poteva fare? Era la guerra, con tutte le sue miserie e contraddizioni. I crudi fatti da lui narrati, non scevri di personali significative considerazioni, mi aprivano la mente, consentendomi di mettere tutti i tasselli al loro posto e di sbrogliare intricate matasse, soprattutto quando lo studio mi offriva valide verifiche.

Molti anni fa, per esempio, mi capitò di leggere una corrispondenza di un giornalista tedesco, H.G. von Eisebeck, che era a Sollum, nel giugno 1941, quando gli alleati tentarono invano di conquistare i quattro punti tattici più importanti lungo il percorso Passo di Halfaya-Tobruk. Nella cronaca riuscì a trasferire in modo molto chiaro non solo le dinamiche tattiche poste in essere dai due schieramenti, ma anche quel particolare spirito che, di tanto in tanto, affiorava su tutti i fronti: “[…]Tutte le regole imparate ai corsi di istruzione non valevano più. Uno strano fenomeno si manifestava sempre più nettamente: il sentimento cameratesco fra soldati di due eserciti contrapposti. Non vi era popolazione civile in Africa settentrionale, niente donne, niente bambini, niente villaggi o città che potessero essere coinvolti nelle distruzioni. Le poche località esistenti nella zona del fronte erano state completamente evacuate dalle popolazioni arabe e distrutte prima ancora che le truppe tedesche arrivassero in Africa. Non esisteva dunque su questa terra altro che il soldato, sottoposto alle dure leggi della vita nel deserto, uguali per tutti. […] I sentimenti di animosità personale che nascono fatalmente da un combattimento di fanteria, aspro e sanguinoso, e che si manifestarono da ambo le parti durante alcune fasi dell’assedio di Tobruk, non esistevano nei liberi combattimenti del deserto. Questi erano invece dominati da un rispetto reciproco e si svolgevano in un’atmosfera di lealtà, seguendo leggi morali tacitamente accettate nei due campi. Il coraggioso non aveva alcun motivo di disprezzare un altro coraggioso, solamente perché portava una divisa diversa. Al contrario lo ammirava e tutti e due si inorgoglivano delle stesse imprese”. Il significato recondito di questa cronaca, alla pari di tante altre, mi è risultato di facile comprensione proprio grazie alle testimonianze e spiegazioni fornitemi da Papà.

A Salerno – diceva – si sonnecchiava e si beneficiava di corde militari molto allentate rispetto ad altre zone. Il territorio era considerato “inadatto” per un eventuale sbarco, in

quanto ben protetto da elementi naturali quali i numerosi corsi d’acqua in pianura e le alture, che avrebbero reso oltremodo difficoltoso il transito dei mezzi corazzati verso Napoli, oltre a costituire un efficace riparo per le postazioni difensive, dalle quali si potevano facilmente colpire – secondo i nostri strateghi - le truppe in procinto di sbarcare sulle spiagge del litorale. Considerazioni del tutto errate, come i fatti avrebbero dimostrato, ma la certezza di non essere obiettivo militare da parte degli anglo-americani induceva a sottovalutare i pericoli e a non precipitarsi nei rifugi durante gli allarmi: il passaggio degli aerei, per quelle inesplicabili reazioni della mente al cospetto di taluni eventi, diventava “uno spettacolo”, serenamente goduto dai balconi delle abitazioni o da qualsiasi punto della città. Un ricognitore inglese sorvolava quotidianamente il tratto ferroviario SalernoPontecagnano, senza che ciò generasse alcuna preoccupazione. Lo si attendeva con serafica sufficienza, utilizzandolo come “orologio” in virtù della puntualità, commentando sfiziosamente qualche raro lieve ritardo o anticipo. Al pilota era stato assegnato il nomignolo di “Ciccio o’ ferroviere” e i sentimenti di bonomia nei suoi confronti non mutarono nemmeno quando, il 20 giugno 1943, non si limitò a controllare la strada ferrata ma mitragliò un gruppo di inermi cittadini, uccidendone uno e ferendone quattro. Il giorno dopo, però, anche Salerno fu costretta a svegliarsi dal torpore in cui versava sin dall’inizio delle ostilità, in virtù di un massiccio bombardamento che causò la morte di oltre duecento persone. L’allarme aereo, come il solito, scattò con largo anticipo, ma nessuno lo prese in considerazione: per tutti si trattava del solito “passaggio delle fortezze volanti” che andavano a bombardare “altrove” e nessuno aveva attribuito particolare importanza all’episodio della sera precedente, che avrebbe dovuto quanto meno far nascere il sospetto che forse qualcosa stesse cambiando. Papà era in servizio di ricognizione a Marina di Picciola, una ventina di chilometri a sud di Salerno, e anch’egli vide passare la massiccia formazione di B-17, rattristandosi solo per le sicure vittime che si sarebbero registrate chissà dove. Gli arrivò il cuore in gola, invece, qualche attimo dopo, notando le massicce colonne di fumo innalzatesi dalla vicina Battipaglia, seguite dall’eco delle bombe scaricate sulla locale stazione ferroviaria. Non ebbe nemmeno il tempo di riprendersi dallo stupore e i traccianti della contraerea gli fecero subito intuire che si stava bombardando anche Salerno. E tutto mutò in un attimo. Dall’intero litorale iniziò l’esodo verso le zone interne, ritenute più sicure. Nessuno, però, poteva presagire ciò che sarebbe accaduto nel giro di pochi mesi. L’iniziale entusiasmo scatenatosi il 25 luglio, con il crollo del regime, fu subito smorzato dal prosieguo delle operazioni belliche e dall’intensificarsi dei bombardamenti, utilizzati dagli anglo-americani come mezzo di persuasione per indurre il nuovo governo a firmare la resa senza condizioni. L’otto settembre, il giorno prima dello sbarco alleato, la notizia dell’armistizio generò lo sbandamento generale

dell’esercito e la città, già ridotta a un cumulo di macerie, fu colpita dall’ennesimo pesante bombardamento. Papà era a Eboli quando la radio diffuse la notizia e ricorda che, insieme con i commilitoni e alcuni ufficiali, contrariamente a quanto si legge su tanti testi, non si precipitò festante per le strade, cosa che invece fecero molti cittadini: il primo pensiero, infatti, fu rivolto alla prevedibile reazione dei tedeschi, che presidiavano massicciamente la zona ed ebbero reazioni scomposte per quello che consideravano un vero tradimento. Situazione davvero complicata, subito aggravata dallo sbarco delle truppe alleate lungo circa cinquanta chilometri di litorale, da Maiori a Paestum. Il battaglione nel quale prestava servizio e il 162° Battaglione costiero, ubicato ad Agropoli, furono gli unici che riuscirono a ricevere gli ordini emanati dal generale Ferrante Gonzaga, mutuati dalla famosa “Memoria 44 OP”: “Ritiro immediato dalle postazioni sulla spiaggia e opporsi con le armi a qualunque tentativo offensivo da parte dei tedeschi”. Ordini che furono sistematicamente disattesi: ad alcuni reparti non fu possibile diramarli; altri li ricevettero con notevole ritardo e, in massima parte, gli ufficiali che avrebbero dovuto farli eseguire furono i primi a tagliare la corda. Le difese costiere, pertanto, restarono solo in mano ai tedeschi che, pur creando qualche problema agli alleati, anche in virtù dei pesanti errori tattici da questi ultimi commessi, alla fine dovettero ripiegare. I soldati italiani si trovarono in una condizione di estrema confusione e solo pochi di loro riuscirono a cambiare repentinamente fronte, non senza fatica per il perdurare di un clima di sospetti che pervadeva tutti. I tedeschi avevano affisso ai muri dei manifesti che riportavano l’ordine, rivolto ai giovani, di presentarsi in un centro di raccolta ubicato a Baronissi per essere internati nei campi di lavoro in Germania. Per gli inadempienti era prevista la fucilazione. Furono ben pochi coloro che si presentarono e in tanti scapparono nelle zone interne e sui monti. Si possono immaginare, tuttavia - e comunque l’argomento è stato ampiamente sviluppato in tanti saggi di pregevole fattura - i sentimenti contrastanti da gestire, per molti soldati, al fine di prendere le decisioni più adeguate al particolare momento. Non era facile volgere le armi contro ex alleati con i quali fino al giorno prima si scherzava amorevolmente e non era facile, altresì, “digerire” il loro repentino cambio di umore, che li indusse subito a considerare gli amici di ieri dei traditori da uccidere senza pietà. Il tutto in mancanza di direttive e la chiara percezione che il pensiero prevalente fosse ancorato al “si salvi chi può”, da cui scaturì quel “tutti a casa” egregiamente rappresentato nel famoso film di Luigi Comencini. Come anticipato, nei giorni dell’armistizio e dello sbarco alleato Papà si trovava a Eboli, dove scampò per miracolo al primo rastrellamento effettuato dai tedeschi, che diedero avvio all’operazione “Achse” con il disarmo delle truppe italiane. Sorte diversa ebbe il generale Don Ferrante Maria Gonzaga, comandante della Divisione cui afferivano i battaglioni costieri, che fu circondato con un intero reparto nella campagna non lontano dal centro abitato di Eboli e invitato ad arrendersi. Al rifiuto di consegnare le armi fu freddato da una raffica di mitra e la notizia, diffusasi solo dopo alcuni giorni, scosse non poco l’intera Divisione, o almeno ciò che ne restava. La ricostruzione di ciò che accadde nell’area di Salerno, dall’armistizio alla completa liberazione del territorio, si è resa possibile esaustivamente, già da molti anni, grazie agli studi di valenti storici e alle dettagliate testimonianze di comuni cittadini. In pratica è possibile narrare cronologicamente gli eventi, quasi ora per ora. I testi scritti sull’argomento sono davvero tanti e facilmente reperibili su qualsiasi web store. Per quanto mi riguarda posso solo dolermi per non essermi dedicato alla stesura di questo opuscolo quando sarebbe stato possibile porre a Papà domande precise e apprendere

maggiori dettagli su fatti specifici, luoghi, persone. Le vicende africane venivano raccontate con maggiore frequenza e intensità e pertanto non è stato complicato riassumerle. Del periodo salernitano, invece, mancano alcuni tasselli, che ho cercato comunque di ricostruire anche grazie ai ricordi di mia sorella Annalisa, che ha trascorso molto più tempo di me con Papà, e dell’amica Liliana Ricciardi, che ha raccolto alcune sue testimonianze quando ha pubblicato il diario di guerra scritto dalla madre Air Rubano: “La morte e la vita”. Annalisa ricorda bene che Papà le aveva riferito di essere rimasto bloccato, dopo lo sbarco alleato, nella zona Eboli-Battipaglia e di aver dimorato presso le abitazioni di alcuni residenti, dormendo anche in qualche fienile. Nell’area di Battipaglia abitava una ragazza con la quale aveva allacciato una relazione sentimentale, che lo ospitò per qualche giorno, mentre tutt’intorno impazzavano i combattimenti. Non si sa con certezza quando si sia mosso per rientrare a Salerno, ma è lecito supporre che ciò sia avvenuto quando i tedeschi iniziarono a ritirarsi in massa, dopo il fallito tentativo della controffensiva sferrata il 12 settembre. Arriviamo, pertanto, al 28 settembre. Liliana Ricciardi, invece, scrive che Papà le ha raccontato di aver trascorso alcuni giorni, con altri commilitoni, a bordo di un treno fermo sotto una galleria. La ricostruzione è verosimile perché le gallerie costituirono un costante rifugio per la popolazione civile, durante i bombardamenti, essendo ritenute più sicure dei ricoveri costruiti sotto le abitazioni. Non è dato sapere a quale galleria facesse riferimento, ma sicuramente doveva trattarsi di una di quelle ubicate nell’area urbana e forse vi è una distonia temporale relativamente al “treno in sosta” perché, dai tanti riscontri effettuati, non ho reperito alcuna fonte che facesse riferimento a questo dato. In un testo pubblicato a cura dell’archivio di Stato di Salerno, “Schegge di Storia - Salerno e l’operazione Avalanche - Documenti, diari, memorie e reperti”, è scritto chiaramente che i treni transitavano anche durante i combattimenti post otto settembre e costituivano un pericolo per i cittadini che si rifugiavano sotto le gallerie. Molto probabilmente, quindi, l’episodio di cui parla la Ricciardi riguarda gli ultimissimi giorni trascorsi a Salerno, quando le condizioni delle ferrovie, soggette a continui bombardamenti, di certo non consentivano più il transito dei treni. Alcuni vagoni, rimasti all’interno di qualche galleria, potrebbero quindi essere stati utilizzati come ricovero in attesa di lasciare Salerno senza correre troppi rischi, confidando sull’aiuto dei cittadini che, come del resto accadde un po’ dappertutto, nonostante le difficoltà, furono sempre molto solidali con i soldati sbandati, offrendo loro ospitalità, cibo e soprattutto un concreto aiuto per sfuggire al feroce rastrellamento effettuato dai tedeschi. Ciò che ricordo bene è il nome di un commilitone di Papà, Strocchia, che fece con lui il viaggio di ritorno fino a Saviano, dove abitava, superando mille ostacoli. Con quel commilitone nacque un’amicizia che perdurò anche dopo la fine della guerra. Papà restò qualche giorno da lui, prima di incamminarsi, ai primi di ottobre, verso l’area beneventana, che nel frattempo era stata occupata per buona parte dalle forze alleate. L’amico gli riempì lo zaino di ogni ben di Dio e gli fece omaggio anche di una vecchia bicicletta, priva di un pedale: “Meglio di niente”, gli disse sorridendo, mentre si abbracciavano ripromettendosi di rivedersi presto. Papà partì nottetempo, percorrendo i sentieri campestri in direzione di Polvica, in modo da evitare le strade più battute, ma dovette ben presto abbandonare la bicicletta e proseguire a piedi. Già pregustava il profumo della terra natia e l’abbraccio con gli amati genitori e la sorella Teresa, ben immaginando quanto fossero in pena per lui. La pur non eccessiva distanza che separa l’agro nolano dalla valle telesina, tuttavia, richiese comunque moltissimo tempo,

essendo più prudente camminare di notte e restare nascosto di giorno. Il territorio pullulava di tedeschi e di soldati alleati intenti a marciare verso Nord. Il generale statunitense Troy Houston Middleton, comandante della 45^ Infantry Division, già distintasi nello sbarco in Sicilia, ricevette l’ordine di spostarsi da Benevento verso Amorosi per coprire il fianco occidentale del VI Corpo di Armata, attaccando le truppe tedesche poste a difesa del Volturno. Il teatro bellico, pertanto, vide coinvolta tutta la valle telesina e Papà, in solitaria marcia di avvicinamento, sentì fischiare i proiettili sparati dagli americani appostati a Guardia Sanframondi e quelli dei tedeschi, appostati a pochi chilometri dal centro abitato di San Lorenzello, in contrada “San Marco”, dove viveva una stupenda diciannovenne, Giuseppina Federico, da lui vista bimbetta quando frequentava la scuola elementare ubicata in una stanza di casa sua, non immaginando che un giorno ne sarebbe diventata la regina. La sera dell’11 ottobre le truppe americane raggiunsero la “Quota 186” e ne presero possesso. “Quota 186” è l’epicentro di “Cancello Massone”, ossia il punto esatto in cui si trova l’abitazione. All’alba del 14 ottobre, finalmente, Papà imboccò il sentiero che passa davanti al seicentesco maniero dove era venuto alla luce, dal quale, come un miraggio nel deserto, si stagliava sullo sfondo l’ambita meta. Stremato, affamato, percorse quella breve salita con passo lesto, raccogliendo le poche forze che ancora lo sostenevano. Dopo pochi attimi era davanti all’uscio e bussò ripetutamente, ma nessuno aprì. “Mammaaaa, Papààààà”, gridò ripetutamente, ma niente: nessuna risposta. Che cosa era successo? Dal lato posteriore dell’abitazione, grazie a una scala di legno abbandonata nel terreno, raggiunse la finestra del bagno. Sapeva che non era molto resistente e con una bella spinta l’avrebbe facilmente aperta. Così fece e si può immaginare la sorpresa quando vide, nella stanza da letto, un arredamento completamente diverso da quello che ricordava. Con il cuore che gli batteva forte discese le scale e, notando in una stanza al piano terra una scrivania di cui non aveva memoria, la bandiera degli USA e su una parete la foto incorniciata di un uomo che non conosceva (si trattava di Franklin Delano Roosevelt, il presidente degli USA), capì subito una sola cosa: doveva scappare e anche alla svelta. Vi sarebbe stato tempo per scoprire cosa fosse successo, ma la priorità era rintracciare i genitori. Dopo aver accostato alla buona la finestra del bagno, ridiscese e si diresse velocemente in direzione della vicina contrada dove abitavano i parenti di nonna Pasqualina. A metà strada, però, vide nonna che risaliva il sentiero, con un paniere nelle mani. Le corse incontro e l’abbracciò forte, riempiendola di baci, incapace di profferir parola, mentre caldi rivoli di lacrime solcavano i volti di entrambi. Nei minuti precedenti aveva pensato di tutto, vorticosamente; anche al “peggio”. Ripeteva sempre “peggio”, quando raccontava queste vicende, lasciando presagire i pensieri oscuri che affollavano la

mente, senza mai tradurli in parole esplicite. Nonna gli spiegò che la casa era stata requisita dagli americani sia per la posizione strategica sia perché l’unica, nella zona, ad essere munita di bagno interno, ed era occupata da “un pezzo grosso”. Si trattava proprio del generale Middleton e nonna gli stava portando delle uova fresche, di cui era molto ghiotto. Rassicuratosi anche sulle buone condizioni di nonno Pasquale e di zia Teresa, un sorriso smagliante, finalmente, gli illuminò il volto. L’Italia del Centro-Nord avrebbe dovuto ancora pagare un terribile tributo di sangue alla follia umana, ma per Lorenzo Lavorgna era giunto il momento di pensare al futuro.

Al termine della Seconda Guerra Mondiale, molte zone dell’Italia, soprattutto nel Sud, erano ancora sprovviste di energia elettrica. Per l’illuminazione delle case si faceva largo uso delle classiche candele di cera, alternandole alle lampade a petrolio. Nei mesi freddi il tepore domestico era assicurato dai camini, dalle stufe a petrolio e dai bracieri, nei quali venivano riversati i tizzoni di fuoco prelevati dal camino. Anche a Cancello Massone e nelle altre zone rurali di San Lorenzello mancava l’energia elettrica. Papà Lorenzo, nel 1950, sposò la bellissima Giuseppina Federico, nona figlia del possidente Luigi e di Antonietta Ciarleglio, donna di straordinario talento e rara bellezza, il vero faro che ha illuminato il cammino di una grande famiglia patriarcale, ancorata a valori tradizionali preservati e perpetuati con piglio fermo e un’autorevolezza che non faceva sconti a nessuno. A diciotto anni, dopo il diploma, vinse subito un concorso presso il Ministero delle Corporazioni e iniziò a lavorare nella sede di Benevento, con un importante ruolo gestionale. Scampata miracolosamente al bombardamento di Benevento, effettuato il 20 agosto 1943 dai micidiali B-25 Mitchel dell’United States Army Air Forces, sia pure a malincuore accettò la richiesta dei familiari di dimettersi e intraprendere la carriera di insegnante elementare, che si sarebbe potuta svolgere agevolmente senza praticamente muoversi da casa: la scuola elementare, infatti, per molti decenni si alternò tra due case nella zona, entrambe di proprietà, una per lascito ereditario da parte della zia Luigia, che l’amava come una figlia, e l’altra in quanto moglie di Papà. Il matrimonio fu celebrato presso il santuario di Pompei, con gli invitati ivi trasportati da un pullman appositamente noleggiato, con loro somma gioia perché in tanti poterono ammirare per la prima volta lo stupendo panorama costiero e il maestoso santuario. Papà, dopo il matrimonio, si rese conto che era giunto il momento di allinearsi con il progresso e, di concerto con la locale amministrazione comunale, fondò una società cooperativa per favorire l’elettrificazione delle zone rurali. Come sempre accade alle persone che sono “avanti”, dovette faticare non poco per rimuovere gli ostacoli frapposti dai mestatori di turno, che mal sopportano gli spiriti liberi, orientati al bene. Lorenzo Lavorgna era soprattutto un benefattore e i benefattori sono invisi ai perfidi, adusi a mantenere il prossimo in uno stato di soggezione. Alla cattiveria dei mestatori si aggiungeva l’ignoranza di coloro che, pur essendo i beneficiari dell’iniziativa, non riuscendo a comprenderne la valenza, si opponevano con ogni mezzo ai lavori, spaventati dal “nuovo che avanza”. Un uomo che conosceva da sempre non esitò a puntargli il fucile in faccia, minacciandolo di morte se avesse continuato a chiedergli di installare i pali nel terreno. Era saggio, Papà, e non si scompose. Gli sorrise e con voce pacata gli disse che un giorno lo avrebbe ringraziato. L’uomo abbassò il fucile e il capo, acquisendo consapevolezza di essere un nano al cospetto di un gigante. Nondimeno furono anni terribili, soprattutto per la cara Mamma, che non riusciva ad accettare lo spirito altruistico di un uomo osteggiato da chi avrebbe dovuto portarlo in palmo di mano. Nel 1954 la RAI iniziò i programmi televisivi, ma nelle zone prive di energia elettrica regnava sovrana la vecchia radio a batteria e i più anziani ricorderanno l’uccellino che scandiva l’alternanza dei programmi. Papà Lorenzo, intanto, portava avanti il progetto, sia pure tra mille difficoltà, senza demordere. Dopo sette anni di dure battaglie, per lo più trascorsi a combattere il feroce ostracismo praticato tanto dai rosiconi incapaci di agire quanto dai soggetti in perenne disagio nel manifestare gratitudine, i lavori giunsero a compimento. Tutte le aree rurali furono elettrificate grazie all’opera indefessa di un Uomo eccezionale. Nel 1955 ero venuto alla luce in una casa illuminata dalle lampade a petrolio e lui promise che il secondo figlio

1955 I nonni paterni

1957 Mamma e Gino sarebbe nato in una casa “modernizzata”. E così fu: Gino, purtroppo prematuramente scomparso all’età di diciotto anni, nacque il 7 luglio 1957, ad opera compiuta. Non mancarono cattiverie e tiri mancini anche a lavori ultimati: su istigazione di alcuni potentati locali, tra i quali spiccavano anche soggetti che ne avevano sostenuto la nomina a presidente, coloro che furono beneficiati dalla meritoria opera, produssero una denuncia, antesignana di una moderna “class action”, contestando l’installazione dei pali necessari all’elettrificazione e chiedendo lauti risarcimenti, nonostante avessero preventivamente concesso l’autorizzazione! Quando mi raccontava queste cose sentivo il sangue ribollirmi nelle vene, ma lui mi placava con una carezza e un sorriso. “Non adirarti – mi diceva – la meschinità è una delle tante componenti negative della natura umana e quindi è sempre esistita; non per questo bisogna rinunciare a operare per il bene”.

Il 31 ottobre 1957, presso il Grand Hotel delle Terme di Telese, si tenne la cerimonia inaugurale della grande opera, realizzata solo grazie alla forte determinazione di mio padre. Il ruolo di “Madrina” della cerimonia fu affidato alla Donna che, con non minore determinazione, nonostante le ripugnasse il comportamento di troppe persone, aveva sempre supportato Papà, dandogli forza nei momenti di sconforto. Dietro ogni grande uomo, infatti, vi è sempre una grande donna: nella fattispecie Giuseppina Federico, mia Madre.

Pochi mesi dopo, finalmente, in casa fu possibile guardare la TV! Una casa felicemente allietata, nel 1966, dall’arrivo di Annalisa, la figlia nata con il seme della maturità.

Nel 2016, all’alba del 31 marzo, vidi degli operai dell’ENEL intenti a trafficare sui cavi dell’alta tensione, all’esterno della casa avita. Chiesi loro cosa stessero facendo e mi fu risposto che stavano rimuovendo i vecchi pali e i vecchi fili per sostituirli con quelli di ultima generazione. Dopo cinquantanove anni, la rete realizzata da Papà veniva ristrutturata nel rispetto degli attuali parametri normativi! Non riuscii a trattenere le lacrime e corsi a prendere la fotocamera per immortalare l’evento, per poi pubblicarlo in uno dei miei tre canali video: www.vimeo.com/240592495.

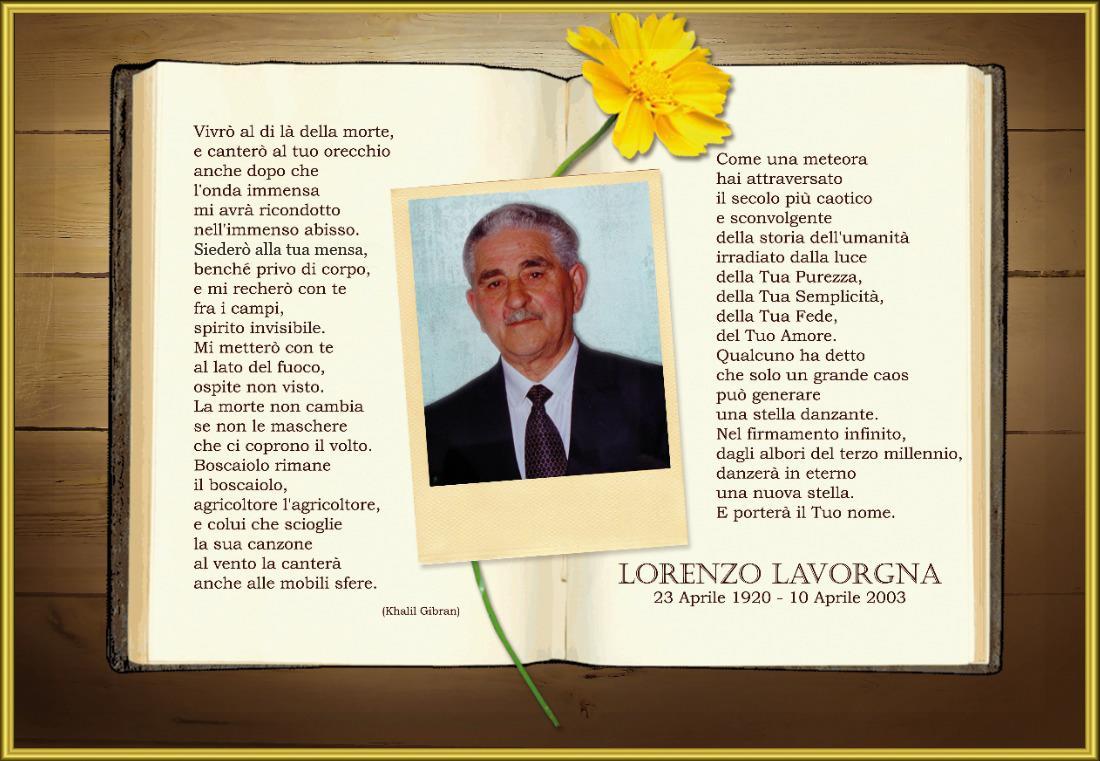

Il 23 aprile 2020 Lorenzo Lavorgna, partito per il grande viaggio nel 2003, avrebbe compiuto cento anni, dopo aver attraversato il secolo più caotico e sconvolgente della storia dell’umanità, irradiato dalla purezza della sua semplicità, della sua fede, del suo amore. Qualcuno ha detto che solo da un grande caos può nascere una stella danzante. Nel firmamento infinito, dagli albori del terzo millennio, danza una nuova stella e porta il suo nome.

Grazie, Papà, per tutto quello che mi hai dato e continui a darmi, perché sei sempre con me, in ogni momento della mia vita.

(Dal sito www.lavorgna.it – “Era mio padre” – Aprile 2003; Rivista “Poeti nella società” - Nr. 2 – Maggio/Luglio 2003)

Il compito più importante di ogni essere umano, in tutte le ere della storia, è quello di vivere compiutamente “il presente”. Quanto più marcata è la capacità di coglierne l'essenza, tanto più si riesce a vivere in modo adeguato. Ogni epoca, tuttavia, presenta testimonianze di individui che hanno avuto un rapporto tormentato con il “proprio” presente, perché sovrastati da stili comportamentali più consoni a un passato, a volte prossimo, a volte addirittura remoto, difficilmente conciliabile con la mutevolezza dei tempi.

Lo stesso dicasi per coloro i quali, con le loro idee e stili di vita, i tempi li hanno addirittura precorsi.

Questa distonia esistenziale è riscontrabile tanto nei personaggi famosi, come Andrea Chenier, Robert Brasillach, Luigi II di Baviera, la Principessa Sissi, Hölderlin, quanto nelle persone comuni, ignote ai più.

Il ventesimo secolo, in particolare, è stato prolifico in tal senso, grazie al susseguirsi di cicli temporali che hanno marciato a una velocità di gran lunga superiore a quella che caratterizza “l'adeguamento generazionale”.

In quest’articolo parlo di un uomo che avrebbe compiuto 83 anni il 23 Aprile 2003. Il suo nome è Lorenzo Lavorgna, uno dei tanti uomini che ha vissuto gran parte della vita, sicuramente gli ultimi otto lustri, “fuori del suo tempo”.

Narra la leggenda che Sigfrido, incontrandosi con Hagen, gli chiese se gli fosse amico o meno. Alla risposta affermativa, sereno, gli volse le spalle. E Hagen lo ferì mortalmente.

Mi piace iniziare da questo episodio della "Volsung saga", sia per rendere omaggio a quelle lontane radici nordiche che accomunano tutti i Lavorgna sia per centrare l'aspetto più pregnante della personalità di Lorenzo: l’incapacità di vedere il male nell'uomo, il forte bisogno di conferire fiducia al prossimo e la grande sofferenza nel vedere troppa gente capace di degradarsi verso raccapriccianti livelli di perfidia e cattiveria. Ricordo un uomo che aveva sempre il sorriso sulle labbra, capace di un eloquio pacato, frutto di continue riflessioni, passibile di fremiti, a volte sicuramente eccessivi, solo per lo smisurato amore che nutriva per i suoi cari. La prima immagine che mi si dipana alla mente è quella di un uomo sorridente che, in una fredda mattina di oltre quaranta anni orsono, accende dei fumogeni per evitare il pericolo di gelo nel vigneto e, coadiuvato da un nutrito stuolo di increduli collaboratori, corre tra i filari, impartendo, con calma e senza scomporsi, le direttive su come dovevano essere tenuti i candelotti, forniti dalla Montecatini e sperimentati per la prima volta.

Molti anni dopo, riflettendo su quell'episodio, mi resi conto che la possibile perdita del raccolto era stata ampiamente surclassata dall'entusiasmo gioioso scaturito da quell’evento, che lo vedeva protagonista involontario di una svolta epocale nella tutela dei vitigni dalle avversità climatiche.

Uomo d'altri tempi, appunto, per il quale l'essenza “spirituale” di ogni realtà contingente assume un'importanza di gran lunga superiore al pragmatismo, destinato a favorire utili e ricchezze.

Se si fosse dedicato agli studi impegnati, Lorenzo Lavorgna, non sarebbe mai diventato un economista o un ingegnere; forse un architetto, sicuramente un poeta. Era felice quando poteva fare del bene e per lui, il dilemma tra essere e avere, non aveva senso. Che gioia sentirsi dire che il suo vino era “insuperabile!”. Uomo d'altri tempi, che si sarebbe trovato benissimo nelle corti francesi del Seicento, come Vatel, il gran cerimoniere del Principe de Condé, capace di inventare cose mirabili solo per il gusto del bello, per stupire.

Lorenzo Lavorgna e San Lorenzello. Come sintetizzare in pochi righi l'amore profondo che lo legava alle sue radici?

Basterà affermare che trasformò i ventitré anni di permanenza a Caserta in una sorta di continuo pendolarismo, spesso senza effettiva ragione, solo per “vivere” la terra natia?

Basterà ricordare che uno dei giorni più belli fu quello in cui la figlia Annalisa gli confidò che lei e Felice, il futuro marito, avevano deciso di trasferirsi nella casa di Cancello Massone?

Certo, dovrei parlare degli anni Cinquanta, quelli dei grandi fermenti, della cooperativa per l'elettrificazione delle zone rurali, dei succulenti pranzi preparati da quell'autentica forza della natura che risponde al nome di Giuseppina Federico, la moglie indomita e battagliera, il faro di una vita intera, reso ancor più luminoso quando la complessità delle umane vicende prese il sopravvento sui sogni. Sarebbe troppo complesso scendere nei dettagli e basterà dire che egli ha agito sempre da vero “romantico d’altri tempi”, cui sarebbe piaciuto veder ricambiato con pari amore il suo amore. La mutevolezza dei tempi, però, favorendo lo sviluppo di un feroce cinismo in larghi strati della società, gli provocò non pochi dispiaceri. Per fortuna, nel 1966, un raggio di sole squarciò le tenebre e portò tanta splendida luce in famiglia: Annalisa, la figlia nata con il seme della maturità, quando Lorenzo aveva già compiuto il 46° anno di età. Sembrano scolpite sulla pietra le parole pronunciate quando la giovinetta si avventurò nella vita politica locale: “Stai attenta, figlia mia. Comportati sempre seriamente, ma cerca di non prenderti troppo sul serio, altrimenti soffrirai tanto”. La saggezza, acuita dal fluire del tempo, gli aveva suggerito il monito da inculcare nella mente dell'adorata figlia, della quale conosceva bene il limite estremo oltre il quale i severi principi etici di cui era portatrice non l'avrebbero mai spinta, anche a costo di subire pesanti vessazioni, secondo le ferree leggi della politica.

Lorenzo Lavorgna è partito per il grande viaggio il 10 Aprile 2003 e oggi riposa a pochi metri dall'altro figlio, Gino, che spezzò il cuore alla famiglia a pochi giorni dal diciottesimo compleanno, e dalla primogenita Pasqualina, che non riuscì a cogliere il tepore del primo sole, quando venne al mondo, nel 1950.

Tantissime persone gli hanno tributato l'estremo saluto, a testimonianza di un affetto che travalica i confini del percettibile e s'incunea in quelle sfere della coscienza, retaggio esclusivo della memoria storica di ciascuno, entro le quali a nessuno è consentito di entrare.

In tanti non lo vedevano da alcuni anni, perché il vecchio leone aveva progressivamente ridotto le sortite domestiche. Tanti ancora, specialmente tra i più giovani, si sono chiesti e hanno chiesto chi fosse, in realtà, Lorenzo Lavorgna. Ciascuno ha fornito la propria percezione dell'uomo, corroborata dai ricordi più o meno intensi, legati ad aneddoti, antiche frequentazioni, immagini di un passato che sembra lontanissimo, nonostante

possa racchiudersi nel tenue soffio di un avvenimento che si chiama vita, sempre troppo breve, per tutti.

Lorenzo Lavorgna era un uomo buono e mite, certo, ma era anche una splendida icona di quell'uomo che rappresenta l'antitesi dell’illuminista, il cui decadimento etico-morale è sotto gli occhi di tutti, perché la natura irrazionale dell'essere umano non è stata plasmata dalla volontà razionalista affermatasi nel 18° secolo, e mai lo sarà, essendo in grado solo di generare quel mostro chiamato “ipocrisia”, squallido ed incancrenito regolatore delle umane vicende.

Lorenzo Lavorgna non sapeva cosa volesse dire “ipocrisia” e ha sempre abiurato ogni forma di apparenza, coltivando “l’essere” e remando contro corrente, quindi, rispetto alle leggi che governano il mondo. Scrivo questo ricordo con il cuore infranto e un nodo alla gola che spezza la voce, mentre rifletto su cosa replicherei se qualcuno dovesse chiedere a me chi sia stato, in realtà, Lorenzo Lavorgna. Quante cose potrei dire, attinte dai miei ricordi, da quelli altrui, dai suoi racconti. Come fare, però, a trovare le parole giuste? Di qualsiasi cosa parlassi non riuscirei mai a trasmetterne la reale essenza, quella che si poteva cogliere solo nello sguardo profondo, nelle brevi frasi e, in modo più pregnante, nel suono della voce, stupenda. Tutto ciò che potrei dire mi parrebbe sempre poco, insufficiente, incompleto. Un vento di visioni suggestive mi travolgerebbe, negandomi ogni possibilità descrittiva. Meglio il silenzio, allora, quel silenzio che gli era tanto caro e che pure era cosi eloquente! Il silenzio, sì, o forse rispondere con tre semplici parole, da pronunciare volgendo lo sguardo al cielo e sorridendo come sapeva sorridere solo lui: “Era mio padre” .

(Nota pubblicata nella pagina personale di Facebook e nella pagina “Lavorgna – The World Clan” in data 10 aprile 2020)

Anche mentre correvo verso l’ospedale, con il cuore che batteva forte, avesti la forza di dirmi: “Vai piano”. Gli Angeli già erano partiti dal Paradiso per venirti a prendere e tu li sentivi arrivare, ma ti preoccupavi per me. Come sempre, del resto, perché Tu, nella tua vita, hai solo saputo amare, gli altri più di Te stesso e la Famiglia, manco a dirlo, oltre ogni umano possibile limite. I ricordi toccanti si susseguono uno dietro l’altro, come se fossero scene di un film. Come dimenticarli? Sono l’emblema di un uomo fuori del comune, con peculiarità più uniche che rare.

Affiorano di continuo nella mente, perché non vi è giorno che “qualcosa”, saltando alla vista, non mi riporti indietro nel tempo. L’amico che pota gli olivi, lì dove un tempo vi erano i lussureggianti vigneti, che tu gestivi come un direttore d’orchestra gestisce i musicisti, ma con più amore e meno rigore (e qualcuno se ne approfittava…); i libri di storia sui quali mi tuffo con immutata passione sin da quando ero ragazzino, che mi riportano negli anni bui della guerra: a quel deserto che ti vide cadere ferito e a quel tragico otto settembre che ti colse mentre eri in servizio a Eboli, dove per miracolo scampasti alle prime rappresaglie dei tedeschi. Anche quando andiamo in vacanza, sulle coste abruzzesi, Annalisa e io non manchiamo mai di fare un salto a Giulianova, per fissare quella finestra dell’ospedale dove trascorresti molti mesi dopo il rimpatrio dalla Libia. Ora il vecchio ospedale è parte integrante di un santuario, nel quale, qualche anno fa, abbiamo conosciuto Padre Franco che, nel 1941, giovanissimo frate, accarezzò amorevolmente te e i tanti commilitoni feriti su tutti i fronti di guerra, per arrecarvi

conforto. E come dimenticare, quando l’erba del terreno che circonda la casa s’innalza fino a lambire i rami degli olivi, il tuo monito severo agli alti dirigenti della Montecatini, con la quale collaboravi per le sperimentazioni dei nuovi prodotti, allorquando ti spinsero a utilizzare un diserbante che avrebbe distrutto l’erba, abbattendo i costi della tradizionale fresatura: “Se questo diserbante distrugge l’erba –dicesti – può distruggere anche l’uomo. Io non lo utilizzerò mai nei miei terreni, né lo promuoverò tra i contadini che hanno fiducia in me”. Li lasciasti di sasso, essendo loro abituati a non avere obiezioni. I fatti, però, come sempre, ti diedero ragione: qualche anno dopo quel prodotto fu tolto dal mercato perché conteneva diossina. Come dimenticare, poi, quando passo davanti alla scuola media nei pressi del lago di Telese, i colloqui con i professori, i cui dettagli Mamma mi riferiva divertendosi non poco? Tutti i genitori sono portati a vantare i figli anche quando ciò non è possibile, mentendo spudoratamente (oggi, poi, questa propensione è degenerata in modo assurdo…), ma tu “rimproveravi” i poveri professori perché mi mettevano voti troppo alti e questo, secondo te, poteva indurmi a studiare di meno! Quale amore più profondo è possibile? E come dimenticare i timori e le apprensioni durante i terribili anni di piombo? Di quel periodo, memorabile e da scolpire sulla pietra, resta la tua risposta, profferita col sorriso sulle labbra a un carabiniere amico, che ti mise in guardia perché dei magistrati si accingevano a inquisire i giovani più in vista del “Fronte della Gioventù” per “ricostituzione del disciolto partito fascista”: “Mio figlio che ricostituisce il partito fascista? Ma figuriamoci! Non è stato nemmeno capace di mettere quattro pezzi di legno insieme per costruire una cuccia per il cane!”.

E poi venne quel giorno terribile, che spezzò il cuore a tutti noi. Affranto giungesti in ospedale e ti sentisti cadere il mondo addosso vedendo il corpo di Gino sul letto di morte. Una ferita che non si è mai rimarginata… lo so… e immagino i pensieri cupi che non hai mai rivelato, perché un’altra tua caratteristica era quella di “sapere” parlare anche con il silenzio.

Percepisco nitida, nella mente, la calda voce con la quale mi raccontavi gli aneddoti, toccanti e spassosi, della tua esemplare vita. Gli anni della elettrificazione delle zone rurali, i giochi di gioventù con gli amici; quella volta che nonna Pasqualina corse sulle sponde del Titerno, mentre ti trastullavi con altri fanciulli sul letto di pietre coperto solo a tratti da pochissima acqua, avendo compreso dalle cupe nubi che di lì a poco sarebbe scesa a valle “la piena”, salvandovi tutti da una ben triste sorte. Era impossibile non amarti e rinunciare al piacere della tua compagnia, perché sapevi rendere felici le persone con il pacato eloquio, i racconti appassionati, la genuina generosità, la bontà d’animo. Ero bimbetto, ma ben chiaro affiora il ricordo delle guardie forestali inviate a perlustrare il Monte Erbano. Si fermavano sempre a dialogare con te, al rientro, dimostrandoti il loro affetto con qualche piccolo dono, sempre ben ricambiato con quei prodotti genuini che dimostravano di apprezzare con eloquenti espressioni del volto. Una volta ti donarono reperti davvero singolari, trasgredendo una precisa regola del loro lavoro (sono passati tanti anni e posso quindi citare questo episodio senza alcun problema): due spade risalenti alla 2^ Guerra Punica, una di fattura romana e l’altra cartaginese! Una dimostrazione di affetto così marcato nei tuoi confronti che traspare ben evidente dal gesto. Io non potevo comprendere né il valore simbolico del gesto né quello storico-archeologico degli oggetti rinvenuti chissà in quale tratto alle pendici del Monte Erbano. Le due spade, purtroppo, alla pari di tanti altri oggetti di pregevole

valore, improvvidamente lasciati nella dimora dopo il trasferimento a Caserta, nel 1968, costituirono facile preda per ladri che, evidentemente, ben sapevano dove mettere le mani. Marcello Mastroianni non ho avuto modo di vederlo perché ero appena nato quando venne a girare alcune scene de “La bella mugnaia” nei pressi del “Casino Montefusco”, l’antico maniero dei baroni Massone a poche centinaia di metri da casa, dove avesti i natali e il privilegio del battesimo nella cappella privata, dedicata a San Nicola. Ben ricordo però, il sorriso di compiacimento quando raccontavi la visita a casa, per ristorarsi con le squisite bruschette, la pancetta cotta sulla brace, l’insalata di pomodori e un paio di bicchieri di quel rosso che tutti trovavano semplicemente “impareggiabile”. La gioia per quei gradevoli momenti di ritemprante relax, che non mancava di esternare con sinceri apprezzamenti, rendeva te oltremodo felice. Questi e tanti altri, caro Papà, sono i ricordi che mi accompagnano e mi sostengono ogni giorno, perché, lo sai, Tu sei sempre con me, al mio fianco e nel mio cuore. Nondimeno la tua assenza pesa, e non poco, soprattutto in questo periodo di terrore planetario. Ora più che mai, poterti stringere in un caldo abbraccio, infonderebbe forza e fiducia. Provo a socchiudere gli occhi e a invocarti… e ti sto abbracciando.

Ti voglio bene, Papà. Ti voglio tanto bene.

(Foto

Le vicende belliche in provincia di Benevento, negli anni 1943-1944, trovano ampio risalto nel diario di guerra “La morte e la vita”, redatto da Air Rubano, al secolo Antonia Irene Rubano, mamma del padrino Giosuè Ricciardi, insigne uomo di cultura e alto dirigente del Senato della Repubblica. Molti sono i riferimenti dedicati ai miei genitori, entrambi allievi dell’autrice, insegnante elementare. Il diario, edito nel 2002 dalla casa editrice “Nuova Impronta” di Roma, attualmente non disponibile in commercio, sarà ristampato a cura della “Associazione Culturale Excalibur”, quale preziosa testimonianza di vita vissuta che meglio consente di penetrare nei meandri oscuri di tragici eventi.

Nel saggio di Don Nicola Vigliotti, “San Lorenzello e la Valle del Titerno”, è citata l’opera meritoria di Lorenzo Lavorgna quale presidente della Cooperativa che consentì l’elettrificazione delle zone rurali, nel 1957.

Liliana Beatrice Ricciardi, figlia di Air Rubano, ricorda Lorenzo Lavorgna nel quaderno “La farfalla e la rosa”, edito da “Realtà Sannita”, Benevento, 1984.

Nella rivista “Poeti della società” sono disponibili ricordi di Papà nei numeri 1 (gennaio 2003), 2 (maggio 2003), 99 (maggio 2020)

Numerosi post su Lorenzo Lavorgna sono reperibili nel blog www.galvanor.wordpress.com

La pagina Facebook “Lavorgna – The World Clan”, con ricca rassegna fotografica, è dedicata a Lorenzo Lavorgna.

Lino Lavorgna è nato a San Lorenzello (BN) nel 1955, dove risiede. Si occupa di storia e scenari globali per il mensile “Confini” e di attualità per la testata on line “Ondazzurra”. L’attività giornalistica, iniziata nel 1972 come corrispondente del “Secolo d’Italia” da Caserta, dove ha vissuto per molti anni, lo ha visto collaborare con numerose testate regionali e nazionali, tra le quali i settimanali “Radiocorriere TV” e “SÍ”. Poeta del Cenacolo “Poeti nella società”, è autore del romanzo “Prigioniero del Sogno”, Albatros Editore, 2015. Nel 1974 fondò “l’Associazione Nazionale Salvaguardia Ecologica”, impegnandosi a fondo per promuovere i principi dello sviluppo sostenibile, secondo i dettami sanciti dal famoso “Rapporto del MIT”. Nel 1988 fondò ad Amalfi l’Associazione Culturale “Excalibur”, che vanta, tra le produzioni più importanti, la mostra internazionale “I ponti di Leonardo”, realizzata a supporto del progetto ingegneristico che ha reso possibile unire Svezia e Danimarca con il Ponte di Øresund. Autore, regista e attore teatrale in età giovanile, dal 1989 al 1993 ha diretto l’emittente televisiva nolana “Teledue”.

Da sempre studioso di miti e leggende, nel 1988 realizzò la trasposizione in prosa della tetralogia wagneriana “L’anello del Nibelungo”, con l’intento di rappresentare teatralmente in un unico contesto recitativo le quattro sezioni dell’opera, in modo da rendere fruibile l’alta valenza simbolica a un pubblico più vasto rispetto a quello tradizionale, amante della musica classica e delle opere liriche. Nello stesso anno realizzò un’opera innovativa che associava la recitazione alla danza classica, “Fata per amore”, ispirato alla parte “nobile e accettabile” di un dissacrante testo di LouisFerdinand Céline, con coreografie di Annamaria Clarizia e musiche di Pino d’Angiò.

Nell’ambito dello showbiz ha organizzato e diretto sfilate di moda, eventi e spettacoli. Nel 2001 è stato co-protagonista del film “Come Sinfonia”, diretto da Ninì Grassia. Nel 2006 ha collaborato con il regista Mariano Iodice nella realizzazione del docufilm “Codice Egizio”, ispirato alle vicende del Conte di Cagliostro. Europeista convinto, è leader del movimento “Europa Nazione”, fondato nel 2013 con il proposito di perpetuare in modo più composito un impegno iniziato sin dagli albori degli anni settanta del secolo scorso, proteso a favorire la formazione di una vera coscienza europea, il superamento degli attuali trattati comunitari e l’avvio di un processo federativo politico che porti alla realizzazione degli “Stati Uniti d’Europa”. Negli anni ottanta del secolo scorso ha prestato servizio, alle dipendenze del Ministero dell’Interno, presso la Questura di Siena, in qualità di direttore dell’ufficio economato, occupandosi, ad interim, anche dell’ufficio stranieri. Dopo una breve parentesi presso una importante banca, nella quale si occupava di commercio con l’estero, nel 1987 è passato alle dipendenze del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, poi “Poste Italiane Spa”, azienda dalla quale si è dimesso nel 2018.