Adachiara Zevi INTRODUZIONE INTRODUCTION

ABBREVIAZIONI ABBREVIATIONS

CLICHÉ E STEREOTIPI. ADA LOUISE HUXTABLE E LE RAPPRESENTAZIONI DEGLI ARCHITETTI ITALIANI NEL DOPOGUERRA CLICHÉS AND STEREOTYPES. ADA LOUISE HUXTABLE AND THE REPRESENTATIONS OF POSTWAR ITALIAN ARCHITECTS

RINGRAZIAMENTI ACKNOWLEDGEMENTS

BIOGRAFIA

ADACHIARA ZEVI

INTRODUZIONE INTRODUCTION

Molteplici le ragioni della “febbre italiana” che colpisce gli Stati Uniti negli anni ’50: in ambito politico non meno che in quello culturale ed economico-commerciale. Se gli USA sono interessati a mantenere l’Italia nell’area d’influenza atlantica, il mercato americano è molto aperto ai prodotti italiani, espressione di uno “Stile italiano”, spesso infarcito di cliché e luoghi comuni.

Protagonista della tesi di Valeria Casali è Ada Louise Huxtable (1921-2013), dal 1963 critica di architettura per il «New York Times», figura chiave per la conoscenza dell’architettura italiana negli USA. L’autrice ne mette bene in luce una contraddizione: la continua oscillazione tra adesione ai luoghi comuni e capacità di prescinderne per una visione più ampia e articolata. Nel ’50 e nel ’52, in Italia grazie a due borse Fulbright, Huxtable lavora, in veste di co-curatrice del MoMA, alla mostra «The Modern Movement in Italy: Architecture and Design», itinerante negli Stati Uniti tra il ’52 e il ’58. Conosce e intervista molti architetti, da Bruno Zevi a Ignazio Gardella a Ernesto Rogers che le trasmettono l’importanza della storia e il dialogo tra questa e l’attualità nella loro formazione e pratica professionale.

There were many reasons for the ‘Italian fever’ that swept the United States in the 1950s, in politics as well as in culture, in economy and trade. If the US was interested in keeping Italy in its Atlantic sphere of influence, the American market was receptive to Italian products, which were seen as embodying ‘Italian style’, albeit often rife with clichés and stereotypes.

Valeria Casali’s thesis focuses on Ada Louise Huxtable (1921–2013), who was the architecture critic for the New York Times from 1963 onwards and was a key figure in raising awareness of Italian architecture in the USA. The author highlights a contradiction in Huxtable’s criticism: a constant oscillation between adherence to clichés and the ability to disregard them in favour of a broader, more nuanced vision. Thanks to two Fulbright grants in 1950 and 1952, Huxtable was in Italy and as co-curator of the MoMA, worked on the exhibition “The Modern Movement in Italy: Architecture and Design”, which toured the United States between 1952 and 1958. She met and interviewed many architects, including Bruno Zevi, Ignazio Gardella and Ernesto Rogers, who emphasised to her the importance of history and dialogue between the past and the present in

Ricorda l’emozione provata durante la visita con Zevi a Sant’Ivo alla Sapienza e la scoperta del dinamismo barocco. Nel 1960 pubblica una monografia su Pier Luigi Nervi, che eleva al rango di “master builder dell’età moderna”, architetto a tutti gli effetti e non solo ingegnere o strutturista.

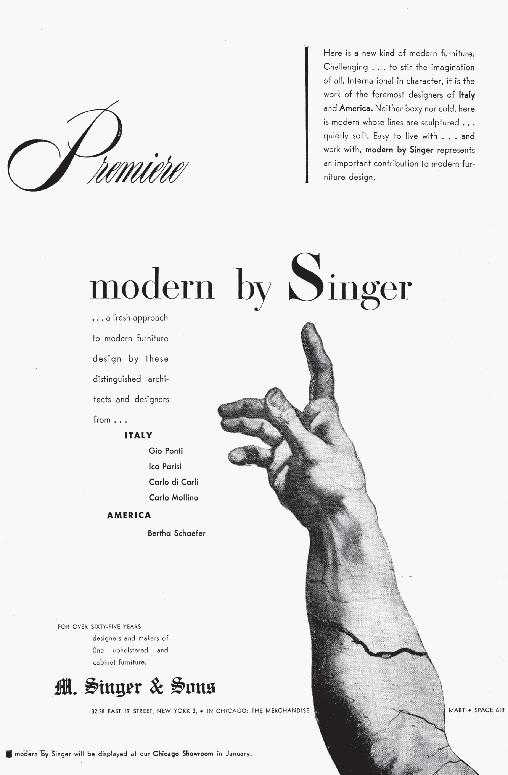

Eppure, osserva Casali, nel complesso, anche Huxtable, nel ritrarre i suoi interlocutori italiani, non si discosta dagli appellativi consueti – “immaginazione”, “sensibilità”, “estro”, “esuberanza”, “artigianalità” – certamente gratificanti, che sottendono però una velata critica all’impulsività, all’«uso consapevolmente decorativo delle forme strutturali», alla scarsa industrializzazione, prerogativa dell’architettura e del design statunitensi. Analogamente, la mostra «The Modern Movement in Italy», se intende superare il cliché di un improvviso “Rinascimento” italiano nel secondo dopoguerra seguito a una fase di stagnazione, rappresenta gli architetti italiani come uomini universali rinascimentali, come nel caso di Gio Ponti, “Leonardo moderno”. Del resto, la retorica rinascimentale è utilizzata spesso nelle campagne pubblicitarie degli imprenditori statunitensi, come quella per modern by Singer che, nel ricorso alla Creazione di Adamo di Michelangelo, raffigura la mano di Dio nell’atto di toccare con un dito la “S” di modern by Singer. Aggiungendo così, tra i luoghi comuni, anche la fine italian hand.

A conti fatti, il bilancio di Casali non è affatto edificante: «la narrazione sugli architetti italiani si fonda su una costellazione di luoghi comuni... Gli architetti italiani non sono mai semplicemente solo architetti: nel racconto d’oltreoceano si trasformano in poeti, profeti, demiurghi... personaggi stereotipati, tipizzazioni semplificate».

their training and professional practice. Huxtable recalls the excitement she felt during her visit with Zevi to Sant’Ivo alla Sapienza, where she discovered Baroque dynamism. In 1960, she published a monograph on Pier Luigi Nervi, elevating him to the status of ‘master builder of the modern age’ — an architect in his own right, rather than merely an engineer or structural designer.

Yet Casali observes that, overall, even Huxtable does not deviate from the standard epithets when portraying her Italian interlocutors: ‘imagination’, ‘sensitivity’, ‘intuition’, ‘exuberance’ and ‘craftsmanship’. While these terms are undoubtedly flattering, they also imply a subtle criticism of impulsiveness, the “conscious decorative use of structural forms”, and the absence of industrialisation — a hallmark of American architecture and design. Similarly, if the exhibition ‘The Modern Movement in Italy’ intends to overcome the cliché of a sudden Italian ‘Renaissance’ after the Second World War, following a period of stagnation, it represents Italian architects as universal Renaissance men, as in the case of Gio Ponti, the ‘modern Leonardo’. After all, Renaissance rhetoric is often used in American advertising campaigns, such as modern by Singer’s, which depicts the hand of God touching the ‘S’ of modern by Singer with a finger, with a clear reference to Michelangelo’s Creation of Adam. This adds the “fine Italian hand” to the list of clichés.

Overall, Casali’s assessment is not at all flattering: “The narrative about Italian architects is based on a constellation of clichés... Italian architects are never simply architects; in the overseas narrative, they are transformed into poets, prophets and demiurges... stereotypical characters and simplified typifications”.

CLICHÉ E STEREOTIPI. ADA LOUISE

HUXTABLE E LE RAPPRESENTAZIONI

DEGLI ARCHITETTI ITALIANI NEL

DOPOGUERRA

CLICHÉS AND STEREOTYPES. ADA LOUISE HUXTABLE AND THE REPRESENTATIONS OF POSTWAR ITALIAN ARCHITECTS

La “febbre Italiana” nell’America del dopoguerra

Nel dicembre del 1952, Olga Gueft, redattrice della rivista «Interiors», apre un suo articolo per un numero monografico dedicato al design italiano con la domanda: «Why all the fuss about these Italians?» (Perché tanto clamore per questi italiani?)1.

L’interrogativo coincide e si inserisce in un contesto caratterizzato da un interesse crescente nei confronti dell’Italia, alimentato da una serie di eventi e iniziative che mette in risalto la ricca produzione culturale – spaziando dal cinema alla moda, dalla letteratura all’arte, fino alla gastronomia e al design2. Non sorprende, del resto, che New York – il cui porto era il primo punto di arrivo in Nord America per i transatlantici e, quindi, anche per persone e merci – si stesse affermando come epicentro della diffusione dei prodotti italiani, culturali e non, negli Stati Uniti3.

Sebbene nei primi anni Cinquanta una sempre maggiore curiosità culturale contribuisca a intensificare questa fascinazione, altrettanto determinanti sono altre motivazioni, di natura politica e commerciale4. Gli obiettivi di numerose di queste iniziative, tra cui mostre, fiere, pubblicazioni e collaborazioni commerciali, spesso si intrecciano e sovrappongono con le operazioni legate agli aiuti economici

The Italian Fever of Postwar America

In December 1952, Olga Gueft, the editor of Interiors magazine, kicked off her article in a special issue on Italian design with the question: “Why all the fuss about these Italians?”1 This inquiry coincided with a burgeoning interest in Italy, spurred by a wave of events and initiatives presenting it through its rich cultural production, ranging from cinema, fashion, literature, and art, to food and design.2 It is no surprise that New York City – the landing point for ocean liners, people, and goods –emerged as the central hub for the diffusion of Italian cultural products in the United States.3 While cultural curiosity was undoubtedly a factor in the intensification of foreign interest in Italy in the early Fifties, political and commercial concerns were equally influential.4 The goals of various exhibitions, fairs, publications, and commercial collaborations often aligned and overlapped with the Marshall Plan’s relief operations, reflecting a commitment to integrating Italy into the Western sphere of influence. These initiatives frequently involved Italian institutions and associations alongside Italian-American commercial organizations, such as the Handicrafts Development, Inc. (HDI) and its Italian counterpart, the Compagnia Nazionale Artigiana (CNA).5

2. La foto in basso, tratta dal reportage “Munari e la qualità italiana” riporta: «Munari dice che uno spaghetto di corallo s’ha da mangiare su un piatto di Ginori, con posate di Ponti, sopra una tovagliacamicia di Olga Asta». At the bottom of the page in this feature on Munari and his vision of Italian quality, the caption accompanying the photograph of a table set with artisanal Italian products reads: “Munari says that a coral spaghetti should be eaten on a Ginori plate, with Ponti cutlery, over an Olga Asta dress-tablecloth.”

Munari e la 'qualità italiana', «Domus» n. 272, luglio/july 1952, pp. 52. Archivio Domus. © Editoriale Domus s.p.a.

un generico senso di appartenenza a una tradizione classica originatasi e fiorita in Italia. Pertanto, i riferimenti al Rinascimento o all’antica Roma in questo contesto perdevano il peso ideologico e venivano svuotati di qualsiasi carica politica, evitando potenziali controversie. Nei primi anni Cinquanta, come fa notare un lettore ai redattori di «Interiors», gli Stati Uniti stavano vivendo – o forse sarebbe meglio dire subendo – una vera e propria “febbre italiana”. In questo scenario, gli architetti iniziano a loro volta a popolare eventi e pubblicazioni volti a introdurre i prodotti culturali italiani al pubblico nord-americano accanto agli artigiani. Tuttavia, la loro rappresentazione differiva notevolmente dall’immagine stereotipata di questi ultimi, spesso osservati e idealizzati in chiave “pastorale”20.

In tale contesto, Ada Louise Huxtable (19212013) – nota per esser stata la prima a ricoprire il ruolo di critica di architettura a tempo pieno presso un quotidiano statunitense dopo che il «New York Times» la assunse nel 1963 – fu tra coloro che giocarono un ruolo decisivo nel codificare l’immagine degli architetti italiani nell’America del dopoguerra21.

La sua opera ha alimentato il moltiplicarsi delle narrazioni sull’architettura italiana, intrecciandosi con quelle già esistenti e arricchendole di nuovi significati. Huxtable riesce in questo intento anche grazie all’esperienza diretta nel Paese: è infatti tra i primi borsisti Fulbright ad arrivare in Italia nell’autunno del 195022. Tuttavia, i documenti d’archivio rivelano che il primo contatto con l’Italia risale all’anno precedente, durante un viaggio di ricerca di dieci settimane organizzato con il marito, il designer industriale L. Garth Huxtable (19111989). Il viaggio tocca l’Inghilterra, la Francia, la Svizzera e, infine, l’Italia, in un momento

and Italy. Then she completed her Fulbright work when she returned to Italy in 1952.23 [3] It was common for scholarship recipients to request extensions for their research periods, particularly in the program’s early years. Notably, activities specifically tailored for American architects were not yet in place in 1950; it was not until three years later that architecture critic Bruno Zevi inaugurated his annual seminar for Fulbright students.24

Huxtable’s time in Italy is usually associated with her monograph on the works of Italian engineer Pier Luigi Nervi, published in 1960 as part of Masters of World Architecture – a richly illustrated series designed for a general audience, edited by George Braziller.25 However, Huxtable’s resume, submitted to Giuseppe Samonà, then-director of the architecture school in Venice, presented her Fulbright exchange as functional to the preparation of an exhibition at the Museum of Modern Art, where she had served as a part-time assistant curator since 1946.26 This show, titled The Modern Movement in Italy: Architecture and Design, was an informative traveling exhibition that circulated throughout the United States between 1952 and 1958 as part of a broader cultural dissemination project by the Museum of Modern Art.27

In addition to her curatorial work, Huxtable wrote about Italian architecture and design in specialized publications, magazines and newspapers.28 Although her professional commitments evolved, her interest in Italy remained steadfast, reflected in the numerous clippings preserved in her research folders, as well as the reviews she penned on various Italian-related projects, books, and exhibitions for outlets such as the Saturday Review, The New York Times, and later, The New York Review of Books and

l’architettura razionalista in Italia, «The Modern Movement in Italy» intende dimostrare come i successi dell’architettura e del design italiani nel secondo dopoguerra fossero il frutto di un’evoluzione continua, iniziata già nella prima metà del XX secolo. La mostra propone quindi una lettura innovativa – e precoce – della scena interbellica, contestando l’idea dominante di una fase monolitica e stagnante e sottolineando come definire il dopoguerra come un “Rinascimento” costituisse un «notevole errore di comprensione». Huxtable, invece, interpreta l’evoluzione dell’architettura italiana come una vera e propria rinascita, una resurgence82. Anni dopo tornerà sul tema in modo ancora più esplicito, arrivando a definire questa retorica del Rinascimento italiano postbellico come «una ricerca autoconsapevole e lievemente isterica di un’originalità fine a sé stessa» nel mezzo di «un’esaltazione postbellica nei confronti della “rinascita” della creatività italiana»83.

Ciononostante, le sue rappresentazioni degli architetti italiani richiamano implicitamente la figura dell’uomo universale rinascimentale. I progettisti vengono descritti come protagonisti di una nuova sintesi delle arti, capaci non solo di progettare edifici ma anche di curarne gli interni e di disegnare arredi. Il mito del Rinascimento del dopoguerra è talmente radicato che alcuni giornalisti chiedono persino a Pier Luigi Nervi cosa avrebbe pensato Michelangelo della cattedrale di Saint Mary a San Francisco. L’ingegnere risponde con razionalità, affermando che Michelangelo non avrebbe potuto concepirla, poiché il progetto si fonda su teorie geometriche appartenenti al presente84. Le descrizioni di Gio Ponti, invece, spesso si inseriscono nella retorica del “Leonardo moderno”, che padroneggia con naturalezza architettura, pittura

a bachelor’s ability to transition seamlessly from refined cooking to race car driving, the phrase was applied to Italian architects in an article by Betty Pepis for The New York Times, in which she described them as “that fine Italian head and a fine Italian heart behind that fine Italian hand.” It was also applied to engineers when Nervi’s hand, too, became one.91 Ada Louise Huxtable revisited the “Italian hand” metaphor in a detailed study of a silverware cutlery set designed by Gio Ponti, published in Industrial Design in 195492 [6-7]. In his correspondence with New York furniture manufacturer Joseph Singer, Huxtable is referred to as his “friend” in seemingly allusive quotation marks. Huxtable and Ponti seemed to have an ambiguous and relatively opportunistic relationship. Ponti was one of the architects she would ask, “What is your favorite building?” – a rather general question for one of her early articles in The New York Times.93 However, she never extended the same concessions or leniency in her appraisals of his work that she showed to other designers, such as Nervi. Huxtable bluntly criticized the interiors of the diamond-shaped auditorium on the eighth-floor terrace of the Time-Life Building in Manhattan (1959). She lamented the extensive use of “violently marbleized” blue and yellow linoleum and the number of double-jointed chairs in a “modernized version of that classic vulgarity – the bourgeois Milanese taste.”94 Additionally, she referenced Vittoriano Viganò as an example of a new generation of Italian designers whose distinguishing traits were a “confidence bordering on arrogance” and a relentless pursuit of innovation on a “treadmill of ‘originality.”95

In this framework, although her Industrial Design piece showcased Ponti’s designs alongside

e scultura85. Anche la pubblicità della casa editrice Dodge Books per In Praise of Architecture lo presenta come «un italiano moderno dotato di una qualità rara riservata di solito agli antichi della sua terra – la versatilità». E ancora «Architetto, autore, poeta, editore, uomo di fede devoto – tutto questo è parte dell’uomo che è Ponti»86.

Numerosi imprenditori statunitensi colgono l’opportunità di sfruttare la retorica rinascimentale nelle loro campagne pubblicitarie. Riviste di architettura ospitano annunci che evocano il peso della storia e della cultura italiana, spesso facendo riferimento ai periodi del Rinascimento o del Barocco e assegnando ai prodotti nomi italiani. La Pittsburgh Plate Glass, ad esempio, pubblicizza una nuova tipologia di vetro sfruttando gli accessori della moda maschile italiana del XVI secolo. Li fotografano ponendoli dietro a dieci lastre del loro vetro sovrapposte per dimostrarne la trasparenza, corredando la pubblicità con l’immagine dell’intero set fotografico – per comprovare l’autenticità dell’esperimento. Allo stesso modo, l’azienda Kentile promuove la varietà cromatica delle proprie piastrelle in vinile solido dichiarando che i colori dell’ampia palette sembrano essere «direttamente usciti dal Rinascimento italiano»87.

5. Nella campagna pubblicitaria della M. Singer&Sons di New York, la mano di Dio tratta dalla Creazione di Adamo di Michelangelo viene estrapolata dal suo contesto originale e utilizzata per promuovere modern by Singer, la collezione di arredi firmata da Gio Ponti, Vito Latis, Ico Parisi, Carlo De Carli e Carlo Mollino – un modo sottile per alludere, anche visivamente, alla maestria del design italiano.

In the advertising campaign by New-York based manufacturer M. Singer&Sons, the hand of God from Michelangelo’s Creation of Adam is removed from its original context and used to promote modern by Singer, the furniture collection designed by Gio Ponti, Vito Latis, Ico Parisi, Carlo De Carli, and Carlo Mollino – a subtle way to visually underscore the mastery of Italian design.

«Interiors», vol. CXI, n. 4, novembre/november 1951. [US Modernist, Architecture Magazine Library]