La exposición La memoria de las flores, de Ángel Solano (Tultepec, Estado de México, 1982), se inaugura el viernes 5 de mayo en Casa No’j, Galería Adrián Inés Chávez, en Quetzaltenango, Guatemala, como un tributo a Narcisa Graciela Solano Corona, su madre, quien falleció a causa de lupus en 2021. En esta serie, con una tremenda fuerza expresiva ha logrado consolidar un lenguaje potente y poderoso que alude a las más íntimas cuestiones humanas; la importancia del gesto queda manifiesta en los trazos utilizados con precisión para preservar las huellas de lo vivido y para reconocer la belleza incluso en la finitud de la vida.

[Más de La memoria de las flores, de Ángel Solano, en páginas centrales]

SUPLEMENTO CULTURAL NO. 572 /// 2 DE MAYO DE 2023 /// AÑO 12 DIR.

JÁNEA ESTRADA LAZARÍN

Ángel Solano. Los días del lupus, IV. Mixta sobre tela. 80 x60 cm. 2023.

Gualdra No.

Hace unos días, después de la magnífica charla que impartió el maestro Shinzaburo Takeda en Zacatecas, tuve la oportunidad de platicar con Fulgencio Lazo, quien estuvo también en la ciudad junto con Modesto Bernardo; la presencia de los tres artistas -el primero nacido en Japón y avecindado en Oaxaca, de donde son originarios los otros dos y además sus alumnos- se dio en el marco de las actividades de hermanamiento entre la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; y juntos participan en la exposición Tejiendo caminos, en el Teatro Fernando Calderón.

Fulgencio Lazo nació en El Paraíso, Oaxaca; después de estudiar en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca pudo continuar su formación en la Universidad de Cornish College of the Arts en la ciudad de Seattle, Washington, Estados Unidos, lugar en el que se quedó a vivir desde 1990. Fulgencio es un artista migrante que pudo estudiar en el extranjero con la ayuda de una beca otorgada por esa universidad y el Centro de la Raza (The center for people of all races), una organización latina del estado de Washington, cuya misión es “construir la Comunidad Amada mediante la unificación de todos los sectores raciales y económicos; organizar, empoderar y defender los derechos humanos básicos de nuestras poblaciones más vulnerables y marginadas; y llevar conciencia crítica, justicia, dignidad y equidad a todos los pueblos del mundo”.i

La misión de esa organización que lo becó mientras era estudiante la hizo suya y sigue tratando de que su trabajo sea un catalizador de esfuerzos para que la unión entre migrantes que radican en Estados Unidos se dé para propiciar el cumplimiento de sus derechos humanos, así como su profesionalización y desarrollo, porque la diferenciación y la discriminación persisten en el país vecino, “nos siguen tratando diferente aunque tengamos papeles, incluso los mexicanos nacidos allá siguen siendo considerados migrantes”, dice Lazo, quien ha construido en el extranjero una vida profesional sólida y no ha dejado de tener contacto con México, con Oaxaca, en donde se encuentran sus raíces… incluso en Zacatecas expuso en 2021 en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez.

El artista oaxaqueño es muy consciente de que los mexicanos que migran a Estados

Unidos no sólo lo hacen para trabajar en el campo; también hay personas que cruzan la línea con la intención de abrirse camino en el arte, en el ámbito intelectual y creativo. Para él es importantísimo entonces que se propicie la unión “si no nos juntamos en una comunidad mexicana, latina, nos van a seguir aplastando… hay una comunidad mexicana muy grande, y con esa presencia cultural que tenemos podemos borrar la frontera… ésa es una de las funciones del arte, borrar las fronteras, desaparecer los muros”. Para Fulgencio el permanecer allá durante tanto tiempo ha implicado mucho esfuerzo, como para la mayoría de nuestros paisanos que radican fuera de nuestro país, el camino ha sido sinuoso y eso mismo le ha dado mucha experiencia; tiene su taller, produce y gestiona constantemente, por eso sabe que es indispensable que exista una organización entre latinos para que desde ahí se tenga una voz de peso.

Contenido

Günther Anders: un pensador salvaje en los márgenes de la domesticación capitalista

Por Sigifredo Esquivel Marín

El peso al que se refiere Lazo tiene que ver con la prevalencia de todos los valores culturales de quienes llegan allá y que coexistan en armonía con los demás. Las culturas deben defenderse, las expresiones artísticas, la comida, la música, las tradiciones, el lenguaje, sí se puede, aunque se le batalle, dice este artista que, entre otras muchas cosas, organiza cada Día de Muertos una serie de actividades en donde se aborda el tema de la muerte y de sus múltiples simbolismos y significados… mediante instalaciones, conciertos y distintas manifestaciones artísticas para que los estadounidenses e incluso los paisanos, conozcan más sobre México y se dé ese sentido de pertenencia, de orgullo por la comunidad y sus riquezas culturales.

Pienso ahora en los zacatecanos que viven en Estados Unidos, quienes tienen hijos nacidos allá y no conocen el país de sus padres; en todo lo que están haciendo por iniciativa propia, como la reproducción de tradiciones de la tierra como las danzas, las reliquias y la celebración de fechas importantes, entre otras. Ojalá que pronto tengamos noticia de que hay zacatecanos, que, como Fulgencio, están trabajando en este tipo de labores para que la identidad no termine por perderse.

Que disfrute su lectura.

Jánea Estrada Lazarín lagualdra@hotmail.com

La memoria de las flores Exposición de Ángel Solano Por Jánea Estrada Lazarín

5

La serie de San Francisco en el Museo de Guadalupe

Por María del Carmen Elvira Negrete Martínez

John Wick 4: las virtudes del cine de acción Por Adolfo Nuñez J.

A veces se escribe…

Por Pilar Alba

Monet. Luces del impresionismo en el MUNAL

Por Héctor Palhares / MUNAL

6

3 El Centro de la Raza, https://www.elcentrodelaraza.org/es/

Jánea Estrada Lazarín Dir. La Gualdra lagualdra@hotmail.com

Sandra Andrade Diseño Editorial

Juan Carlos Villegas Ilustraciones jvampiro71@hotmail.com

LA GUALDRA NO. 572 /// 2 DE MAYO DE 2023 /// AÑO 12

La Gualdra es una coproducción de Ediciones Culturales y La Jornada Zacatecas. Publicación semanal, distribuída e impresa por Información para la Democracia S.A. de C.V. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio sin permiso de los editores.

Carmen Lira Saade Dir. General Raymundo Cárdenas Vargas Dir. La Jornada de Zacatecas direccion.zac@infodem.com.mx

Directorio 2 572 La

4 7 8

Günther Anders: un pensador salvaje en los márgenes de la domesticación capitalista

Por Sigifredo Esquivel Marín

Por Sigifredo Esquivel Marín

Hijo del investigador social judío-alemán William Stern, quien publicara en 1906, Persona y cosa, se cambió el nombre al publicar una serie de artículos periodísticos muy joven por el de Günther Anders; el editor le había sugerido que se pusiera otro nombre, y literalmente eso hizo el joven escritor, filósofo y periodista, pues Anders significa, en alemán, otro

Se doctoró muy joven en filosofía siendo discípulo destacado de tres grandes maestros: Husserl, Cassirer y Heidegger. Compañero de estudios y de vida de Hannah Arendt durante casi una década. Tuvo una carrera meteórica y rapsódica y luego un penoso exilio durante el nazismo. Emigró a Estados Unidos donde desempeñó diversos oficios, desde profesor hasta obrero, pasando por traductor, periodista, guionista y crítico de arte. Su obra maestra La obsolescencia del hombre (Valencia, Pre-textos, 2011), publicada después de su regreso a Alemania en 1956 es una obra excepcional que anticipa todo lo que está sucediendo ahora y se ha radicalizado con ferocidad, tal y como el autor puede constatar con cierta sorpresa en su prólogo a la quinta edición de 1979. Ésta y otras obras anticipan todas las discusiones actuales sobre lo posthumano y la servidumbre maquínica, así como el avance irracional de la ciencia.

Tuvo una larga correspondencia con Claude Eatherly, héroe de guerra recluido en un manicomio, y piloto aviador encargado de arrojar la bomba atómica en Hiroshima, lo cual cristaliza en un ensayo conmovedor y profundo titulado Más allá de los límites de la conciencia (Paidós, 2002), libro que le costó ser tachado de comunista y ser declarado “persona non grata” en Estados Unidos. Su lucha pacifista tenaz y su obra son un llamado de atención frente a la locura de la carrera armamentista en el mundo; justo ahora que estamos a un paso de una tercera guerra mundial terminal.

Su crítica al pensamiento heideggeriano sigue siendo una de las lecturas más radicales, creativas, rigurosas, lúcidas y apasionadas que haya hecho a su maestro después de su aceptación del rectorado en Friburgo durante el nazismo y, también, después de la relación sentimental del autor de Ser y tiempo con Hanna Arendt. Anders es un pensador salvaje, verdaderamente subversivo, y super actual, cuya obra borda

y desborda los márgenes del sistemamundo-capitalista con la lucidez meridiana de quien ha imaginado la debacle terminal de una modernidad capitalista necrofílica. Hirhosima está en todas partes, nos hemos vuelto inmunes frente al dolor y la barbarie. Quien se describiera a sí mismo como “un abridor de ojos”, sigue abriendo, reflexiones inéditas, otras miradas y el entendimiento humano para comprender la genealogía

del mundo tecnocientífico en el presente.

La función de la filosofía sigue siendo como en los tiempos del pensador apátrida, hacernos cobrar conciencia de la radical miseria humana y la exigencia de repensarnos. Y su lenguaje que abreva en el periodismo cotidiano, pero lo resignifica con todo el bagaje filosófico crítico, le permite estar años luz de sus colegas, filósofos académicos, encerra-

dos en la torre de marfil de los silogismos intelectuales y las disputas académicas y escolares, el pensamiento de Anders siempre está en función de los temas y problemas del mundo contemporáneo, de ahí su rabiosa actualidad. Leer a Anders es una doble invitación: a ahondar en la crítica de la contemporaneidad y abrir horizontes posibles de resignificación de una existencia humana al borde de la catástrofe.

2 DE MAYO DE 2023 3 Filosofía

6

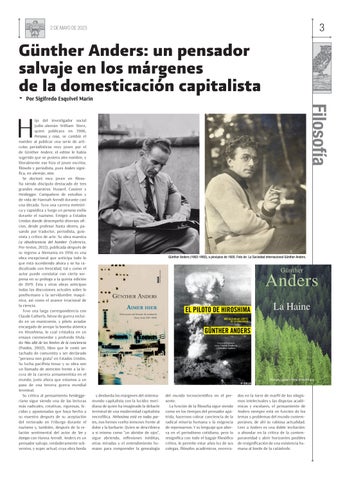

Günther Anders (1902-1992), a pincipios de 1920. Foto de La Sociedad Internacional Günther Anders.

Arte

La memoria de las flores Exposición de Ángel Solano*

6 Por Jánea Estrada Lazarín

La enfermedad y la muerte producen cenizas de todo el fuego que por nosotros arde.

Charles Baudelaire, “Las flores del mal”

Sí, las flores tienen memoria. Estas flores fueron cultivadas por una mujer dedicada a la educación y a la crianza de su hijo hasta que el dolor comenzó a sembrarle espinas en las entrañas. De la noche a la mañana dos seres en soledad, en esos lugares de la memoria cubierta de flores se enfrentan al dolor. Un dolor que ya no es más una palabra, que cobra un sentido diferente cuando uno es quien lo padece y el otro atestigua, acompaña y sufre el deterioro paulatino de quien le dio la vida: un ser observa y se conduele, el otro se vuelca en su fragilidad a encontrar una fortaleza jamás imaginada para enfrentar lo que viene.

La madre vuelve a ser niña y él cuida amorosamente de ella. La enfermedad invirtió los papeles: el hijo ahora es quien la baña, la peina, le pinta las uñas, quien la alimenta no sólo con comida sino con historias que le regala como ramos de flores: “Conocí a alguien”, “Me gradué con honores”, “Mamá, ocurrió una nueva explosión en el pueblo”, “Nacieron azucenas en el jardín”, “El gato hizo travesuras”, “Mamá, mamá… visitaré la tumba de Rimbaud”.

Durante la pandemia ambos vuelven a ser uno solo. Las flores aluden a los momentos vividos junto a un ser aquejado largamente por una padecimiento autoinmune y mortal. Las flores también son lugares de memoria en donde se puede apreciar un acelerado ciclo de vida que devendrá en la muerte. Esta serie de Ángel Solano es un tributo a ese proceso en el que el lobo asechó a su madre hasta ganar aparentemente la batalla, porque ella sigue viva en Ángel y porque ahora él, el hijo, el artista, construye y re-construye lugares de memoria para que el olvido no termine por devorarlos. Pierre Nora dice que “un lugar de memoria en todos los sentidos de la palabra va desde el objeto más material y concreto… hasta el objeto más abstracto e intelectualmente construido”, y Ángel se aferra al recuerdo, hace de él su aliado para encontrar en el duelo la posibilidad de cosechar flores y aprovechar la semilla del amor más profundo, el de la gratitud.

Si Georg Baselitz tuvo como referencia la Segunda Guerra Mundial, Solano tuvo en casa su propia batalla a la que enfrentó con valentía. En esta serie, con una tremenda fuerza expresiva ha logrado consolidar un lenguaje potente y poderoso que alude a las más íntimas cuestiones humanas; la importancia del gesto queda manifiesta en los trazos utilizados con precisión para preservar las huellas de lo vivido y para reconocer la belleza incluso en la finitud de la vida.

Narcisa Graciela Solano Corona es el nombre de la madre de Ángel; falleció a causa de lupus el 11 de noviembre del 2021. Nombrémosla, reconozcamos en ella la historia de La memoria de las flores.

La exposición

La memoria de las flores se inaugura el viernes 5 de mayo en Casa No’j, Galería Adrián Inés Chávez, en Quetzaltenango, Guatemala.

LA GUALDRA NO. 572 4

Ángel Solano. El desayuno, I. Mixta sobre tela. 80 x 60 cm. 2023.

Ángel Solano

(Tultepec, Estado de México, 1982) es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA-2018) y Maestro en Artes Visuales con orientación en Pintura por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Es Licenciado en Artes Plásticas y Visuales por la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado (ENPEG), "La Esmeralda" del INBA. Estudió el diplomado en Tanatología en la Asociación Mexicana de Tanatología y pintura con los maestros Luis Nishizawa, Benjamín Domínguez, Patricia Soriano y Javier Anzures.

Su obra se fundamenta en temas relacionados con el sufrimiento humano como la enfermedad, la violencia, la muerte, lo popular y la fiesta vinculada con la tragedia. Ha participado en diversas bienales y exposiciones. Desde el año 2000, su trabajo artístico se ha mostrado en espacios culturales de países como Francia, Italia, Guatemala y México; entre ellos la Universidad Sophia-Antipolis de Niza, el Instituto Cultural de México en París, la Fundación Giorgio Cini en Venecia, Casa Noj en Quetzaltenango, el Museo Tamayo y el Centro Nacional de las Artes en la Ciudad de México. En 2017 es acreedor a un Premio de Adquisición en la "XII Bienal de Pintura Joaquín Clausell", desde ese mismo año es colaborador del suplemento cultural "La Gualdra" de la Jornada Zacatecas. Su obra pertenece a diversas instituciones, entre ellas La Universidad de Campeche, La Fundación Pascual, la Fundación Benetton en Italia, la Universidad Stanford en San Francisco, California y el Museo Arthur

2 DE MAYO DE 2023 5 Arte

Rimbaud en Charleville, Francia.

Ángel Solano. Mujer con gato llora en el jardín. Mixta sobre tela. 80 x 60 cm. 2023.

Ángel Solano. Mujer cargando a su hijo. Mixta sobre tela. 60 x 40 cm. 2023.

Ángel Solano. Los días del Lupus, III. Mixta sobre tela. 80 x 60 cm. 2023.

Ángel Solano. La memoria de las flores. III. Mixta sobre tela. 60 x 40 cm. 2023.

Ángel Solano. El desayuno, II. Mixta sobre tela. 80 x 60 cm. 2023. Ángel Solano. La memoria de las flores. I. Mixta sobre tela. 80 x 60 cm. 2023.

Ángel Solano. La memoria de las flores VI. Mixta sobre tela. 60 x 40 cm. 2023.

Arte

La serie de San Francisco en el Museo de Guadalupe

6 Por María del Carmen Elvira Negrete Martínez*

En el año 2017 el edificio que ocupó el Colegio Apostólico de Propaganda Fide de Nuestra Señora de Guadalupe de Zacatecas, institución de la orden franciscana fundada en 1707, cumplió cien años de ser el recinto que alberga el Museo de Guadalupe. En 1917 fue establecido ahí el Museo de Antigüedades del ex Convento de Guadalupe, y nombrado por el gobierno del estado como director al pintor Manuel Pastrana, cuya ratificación ocurrió dos años más tarde por el presidente Venustiano Carranza. Durante la gestión como director del Museo de Antigüedades el artista realizó un inventario de todos aquellos bienes patrimoniales que contenía el antiguo inmueble: pinturas, litografías, libros, esculturas y muebles, entre otros.

Manuel Pastrana fungió como director del Museo de Antigüedades hasta 1922 y cuando se fundó el Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1939 el lugar pasó a formar parte integral de la red de museos bajo resguardo de esta institución y es el momento en el que adquiere la denominación de Museo Regional de Guadalupe.

Destacan entre los bienes patrimoniales registrados por el pintor, el amplio conjunto constituido por la obra pictórica generada durante el periodo colonial y realizado expresamente para el entonces convento–seminario de Guadalupe, producida por los más connotados exponentes del barroco novohispano: Cristóbal de Villalpando, Juan Correa, Miguel Cabrera, Nicolás Rodríguez Juárez, Antonio de Torres, José de Ibarra, entre otros.

De entre toda esta producción, probablemente, uno de los grupos pictóricos más emblemáticos corresponda a la serie que envuelve 25 escenas sobre la vida del santo fundador de la orden franciscana, San Francisco de Asís, figura principal de toda casa franciscana particularmente de los Colegios Apostólicos de Propaganda. En estos colegios propulsados para ser centros especializados en la formación de misioneros se solían mandar pintar diversas escenas alusivas a eventos narrados en las diversas biografías del santo, para ser colocadas en espacios conventuales muy específicos, tal fue el caso de Banquete de franciscanos y dominicos, hoy presente en lo que fue la antigua biblioteca, pero que originalmente se hizo para ser colocada en el refectorio conventual, lugar donde se comía en comunidad. Si bien la práctica esperada estaba señalada para cada uno de los asistentes al refectorio, en lo individual, el acto se hacía en comunidad, al tiempo que era impartida una lección.

En este sentido el tema abordado no sólo aludía el instante en el que los habitantes del seminario–colegio consumían los alimentos, sino que el acto en sí implicaba a toda esa comunidad.

Por ello no fueron extrañas diversas escenas que recrearon eventos acaecidos en la vida de san Francisco, según sus biógrafos, ya sea a través de imágenes individuales, como en la Estigmatización de san Francisco o bien mediante una serie configurada por varios acontecimientos. Tal fue el caso de la mencionada Serie de san Francisco de Asís que se exhibe en el Museo de Guadalupe, la única serie novohispana completa del Poverello que existe en México. Un discurso narrativo logrado, con seguridad, por un teólogo de la orden, mora-

dor del seminario por esa época; si bien los temas o títulos de algunos episodios son compartidos con otros conjuntos contemporáneos, las composiciones poseen marcadas diferencias con sus homólogas; aunque puede destacarse la presencia de escenas únicas como: Francisco azotado y Palacio de armas representadas sólo en el conjunto del otrora Colegio Apostólico de Guadalupe. La posible explicación para esas diferencias puede encontrarse justamente en el fin perseguido, o lo que es lo mismo, la función que éstas cumplieron. El arte pictórico en general además de cumplir la función ornamental ha desempeñado, a lo largo de la historia humana, una más importante y ésa ha sido la enseñanza. Entonces la serie de

san Francisco en el Colegio Apostólico de Propaganda de Guadalupe se mandó pintar para recrear el modo de vida franciscano instruido por el fundador al grupo primigenio cinco siglos antes, un legado para ser aprehendido y practicado consuetudinariamente por las generaciones futuras de toda casa franciscana, a partir de cada uno de los actos realizados por su ejemplo y guía: San Francisco de Asís. La enseñanza en el Colegio involucraba llevar una forma de vida que edificara a los demás, de tener un ambiente alrededor con el que se estaban educando ellos y, también, otros. Y en esto las pinturas, no desempeñaban simplemente una función de ornato, también contribuían a la enseñanza de los moradores del convento-seminario.

LA GUALDRA NO. 572 6

Claustro de San Francisco. Anónimo. Siglo XVIII. Museo de Guadalupe. Mediateca-INAH.

Museo de Guadalupe. Serie de San Francisco. Siglo XVIII, Francisco azotado y parte del patio. FB del Museo de Guadalupe

Francisco azotado. Serie de San Francisco, siglo XVIII. Museo de Guadalupe. Foto María del Carmen Negrete.

* Doctora en Estudios Novohispanos. UAZ. Gestora Cultural en el Museo de Guadalupe.

John Wick 4: las virtudes del cine de acción

En el cine comercial contemporáneo, el género de acción usualmente está relacionado con producciones desangeladas y sin mucho valor artístico, siendo su principal atractivo el simple divertimento para los públicos masivos. Esto se ve reflejado, a su vez, en su rendimiento dentro de la taquilla y en la posibilidad de establecer a futuro una franquicia que resulte redituable.

La saga de John Wick, protagonizada por el mítico Keanu Reeves y dirigida en su totalidad por Chad Stahelski, si bien cae dentro de todos estos lugares comunes, también cuenta con ciertas características que la distinguen de otras sagas y producciones del género. Sin ser planeada de manera inicial como una franquicia, la primera película de la saga, estrenada en 2014, presentaba una premisa bastante peculiar, así como una mitología propia que se fue expandiendo en sus siguientes dos secuelas, estrenadas en 2017 y 2019, respectivamente.

La historia de un asesino implacable quien, después de vivir una vida normal, se ve obligado a volver al bajo mundo criminal al que alguna vez perteneció sólo para descubrir lo difícil que es escapar del mismo. Dicha premisa converge de manera espectacular y emocionante en John Wick: Chapter 4 (2023), la más reciente película de la saga, donde el arco del homónimo protagonista aparentemente llega a su final.

Con un tono que oscila entre lo épico, lo dramático y lo absurdo, la cinta asombra por sus elaboradas escenas de acción, que de manera continua

ponen a prueba las leyes de la física y resultan gratificantes en una época donde los efectos digitales se han utilizado una y otra vez hasta el hartazgo. Si bien se hace uso del CGI, su presencia resulta mínima y sólo está incorporada para retocar las impresionantes coreografías de batallas que conforman el largo del filme.

Con una trama simple (al igual que en las anteriores entregas), la cinta de casi tres horas de duración se estructura alrededor de tres monumentales set pieces de acción: el primero en Japón, el segundo en Berlín y el tercero y más deslumbrante, en París.

Cada uno es un evento climático repleto de adrenalina en donde Wick y sus perseguidores tienen todo tipo de enfrentamientos, que involucran golpes a puño limpio, armas, cuchillos y hasta persecuciones en auto.

El filme es un delirio de violencia, una sinfonía de acción inverosímil pero que cuenta con cierta escala humana palpable. Dentro de los incontables enfrentamientos que aparecen en pantalla, Stahelski hace uso de todo tipo de recursos con una habilidad de montaje admirable. Aquí las peleas no son capturadas con muchos cortes breves (rasgo característico del cine hollywoodense) sino con una serie de planos largos que hacen que todo lo que se ve frente a la cámara resulte un poco más creíble.

En ese sentido, la película toma mucho del cine de acción asiático, tan popular durante la década de los 90. Además, está configurada con influencias del cine clásico de Buster Keaton y el género del western, entre otros.

La saga de John Wick y, más en concreto su cuarta y última parte, resulta ser un cúmulo de influencias y estilos cada vez más atípicos en el cine industrial moderno. Al igual que las sagas de Mad Max y Misión Imposible, es una franquicia con una identidad propia, que deja muy en claro las virtudes del género de acción en términos de espectacularidad, además de demostrar que el cine de escapismo no tiene por qué estar peleado con la calidad.

A veces se escribe…

Aveces se escribe con un dolor en el estómago, con unas ansias por sacar desde dentro aquello que se consumió y nos hace daño. Dando arcadas, sudando frío, pariendo un producto que desprende un olor nauseabundo, que queda flotando en el agua y que, afortunadamente, se va por completo por el desagüe del drenaje.

Algunas otras veces se escribe con una sonrisa en la cara, con un gusto que de tan alegre se quiere volver carcajada. Como si fuera un canto, como si las palabras desprendieran perfumes, como si el sonido que forman al unirlas se transformara en canto. Otras, también, se

escribe con el sentimiento del deber, con la consigna del trabajo de la actividad seria, que hace que las palabras adquieran el ritmo de una marcha marcial, en la cual cada punto sobre cada i, va marcando un paso y donde cada punto intermedio no tiene otro objetivo que llegar a marcar el punto del final. A veces se escribe al borde del llanto y las palabras caen como lluvia, como tormenta; convirtiéndose en una tempestad de sentimientos que todo lo que ven a su paso lo arrastran. Que culminan en la desolación de las ruinas, de la pérdida total de los bienes hasta ahora conseguidos y sin seguro para desastres. Otras, se escribe

con locura, con pasión, con desbordamiento, y no importa si la ce se cambió por ese, si la jota era g; se aleja el escrito del reino de la ortografía, de la semántica y no importa si quiero poner: te amo, a veces simplemente la demencia cambia esa frase por: odio de ti todo. O se escribe pensando en alguien, en ese otro, en un mensaje que pudiera llegar como dentro de una botella arrojada a las aguas del mar, a ver quién lo encuentra, a ver quién lo lee, a ver quién lo descifra. A veces, en muchas ocasiones, cada vez más últimamente, sólo se escribe…

Río de Palabras

2 DE MAYO DE 2023 7

6 Por Adolfo Nuñez J.

6 Por Pilar Alba

Cine

Arte

Monet.

Luces del impresionismo en el MUNAL

[Coordinación General y Curaduría por Héctor Palhares]

6 Por Héctor Palhares / MUNAL

El 15 de abril de 1874 tuvo lugar la primera Exposición impresionista en el número 35 del Bulevar de las Capuchinas en París. Se trataba de un estudio alquilado por el fotógrafo Gaspard-Félix Tournachon, conocido como Nadar, donde se presentaron las obras de jóvenes artistas de la talla de Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Alfred Sisley, Eugène Boudin, Paul Cézanne, Jean-Armand Guillaumin, Berthe Morisot y Camille Pissarro, entre muchos más.

Para esta nueva generación, resultaba fundamental el registro de la luz en el paisaje, tanto urbano como rural, así como el empleo de una gama de colores primarios y ricos empastes

en pinceladas cortas y difuminadas. Nacía entonces uno de los momentos más queridos en la historia del arte: el Impresionismo.

A lo largo de ocho exposiciones, entre críticas, controversia y paulatina adaptación, la nueva corriente artística puso énfasis en las ciudades modernas, el entorno natural, los grandes salones de baile y la vida nocturna como temas prioritarios en el preámbulo de la Primera Guerra Mundial.

Los ecos de aquel movimiento tuvieron gran resonancia en el continente americano –con Childe Hassam, William Merrit Chase, John Henry Twachtman y Mary Cassatt en los Estados Unidos–, y especialmente en nuestro

país, a partir del registro magistral de planos, horizonte e iluminación que dejaron el mexiquense José María Velasco y su condiscípulo Carlos Rivera.

Joaquín Clausell, Francisco Romano Guillemín, Armando García Núñez y Mateo Herrera, entre otros, incursionaron en la pintura de paisaje mediante portentos lumínicos y cromáticos –incluso con el empleo de la técnica puntillista del neoimpresionismo, como en el caso de Guillemín–para retratar aquella belleza del entorno con un nuevo vocabulario de pinceladas, al decir del historiador de arte George T. M. Shackelford.

Con dos obras señeras de Claude Monet (1840-1926) que llegan a México por primera vez, como resultado

de una fecunda colaboración entre el Museo de Arte de Dallas y el Museo Nacional de Arte, y con el Paisaje en Port-Villez de la colección de Museo Soumaya.Fundación Carlos Slim, en diálogo con grandes maestros del Impresionismo en México del acervo del MUNAL, esta exposición destaca los valores técnicos de la modernidad que tuvieron resonancia en ambos lados del Atlántico.

La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través del Museo Nacional de Arte, presentan esta muestra internacional que reúne doce piezas ejemplares, ahí donde la luz y el color acercarán a los públicos a la sensibilidad impresionista.

Este paisaje representa la escarpada campiña a lo largo de la riviera en la frontera franco- italiana. El Valle Buona ("Valle tranquilo") está a la izquierda. En lo alto, a la derecha, hay una simple sugerencia de Sasso, el pueblo de montaña dominado por el pico de mil metros, el monte Caggio. Monet representó esta escena durante su primer viaje pictórico al Mediterráneo.

En 1884, pasó de enero a marzo en Bordighera, un balneario italiano, y el mes de abril en la cercana Menton.

Museo de Arte de Dallas

LA GUALDRA NO. 572 // 2 DE MAYO DE 2023 8

Claude Monet (París, Francia, 1840–Giverny, Francia, 1926). Valle Buona, cerca de Bordighera (Liguria Italia), 1884. Óleo sobre tela. Museo de Arte de Dallas.

La muestra está disponible en horario regular del museo (martes a domingo de 10 a 18 h.) desde el 27 de abril hasta el 27 de agosto de 2023 en el segundo piso del MUNAL en Tacuba 8, Centro Histórico de la CDMX. Visitas guiadas gratuitas incluidas con tu boleto de acceso al museo: martes a viernes, 10 a 16 h. visitasguiadas@munal.inba.gob.mx

Por Sigifredo Esquivel Marín

Por Sigifredo Esquivel Marín