BODENSEE BODENSEE

Wir haben uns auch in diesem Jahr auf die Suche nach schlauen Köpfen in der Bodenseeregion gemacht – und sind wieder fündig geworden. Der Bodenseeraum steht seit jeher für Innovationen, Ideen und Unternehmertum. Angefangen bei den Klöstern als Zentren der europäischen Wissensschmieden sind es heute die Firmen und Hochschulen, die die Wirtschaftsregion Bodensee voranbringen. Rund um den See haben wir mit Innovatoren gesprochen und erneut festgestellt, welch Koryphäen es hier doch gibt – in einer pittoresken Landschaft, dessen unternehmerisches Potenzial oft erst auf den zweiten Blick deutlich wird.

Der ein oder andere unserer Leser wird sich noch an die Fahrzeuge mit Wankelmotor erinnern. Konstruiert wurde dieser von Felix Wankel – und zwar am Bodensee, was wohl den Wenigsten bekannt sein dürfte. In seinem damaligen Forschungszentrum in Lindau hat einer seiner letzten Auszubildenden, der Erfinder und Unternehmer Frank Obrist, ein TechCenter aufgebaut und CO₂-negative (Achtung – nicht verwechseln mit CO₂-neutralen) Technologien entwickelt.

Aus dem Konstanzer Gründungs- und Innovationszentrum farm e.V. heraus forschte die junge Firma Organifarms rund um Mitgründerin Hannah Brown an der Automation der Erdbeerernte – und hat als einstiges Konstanzer Start-up nun die (Entwicklungs-)Nase vorn. Mit einem erfahrenen Produktionspartner aus Ravensburg wurde nun die Skalierung eingeleitet.

Auch hierfür steht die Bodenseeregion – die regionale Zusammenarbeit. Dass diese auch für den Tourismus wichtig ist, zeigt die Neuausrichtung der Internationalen Bodensee Tourismus GmbH. Der Tourismus ist ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor für die Bodenseeregion –neben den vielfachen Steuereinnahmen für die öffentlichen Haushalte bietet der Tourismus auch unverlagerbare Arbeitsplätze. Auch in der Politik zeigen sich Tradition und Innovationen. Mit dem neuen Oberbürgermeister Simon Blümcke in Friedrichshafen treffen wir auf einen Bodenseekenner mit Erfahrungen aus verschiedenen Stationen rund um den Bodensee. Innovative städtische Politik kennzeichnet auch Arbon und seinen Stadtpräsidenten René Walther. Dort auf Schweizer Seeseite arbeitete man zuletzt erfolgreich an der Transformation einer jahrzehntelang von der Industrie geprägten Stadt hin zu einem urbanen Zentrum mit ganz viel Lebensqualität.

Aber lesen Sie selbst –wir laden Sie herzlich auf eine spannende Rundreise rund um den Bodensee ein!

Ihr

Holger Braumann und Stephan Bickmann

Bodenseeforum Konstanz

Fondium ab

S. 12

EINWOHNER & FLÄCHE

Bevölkerung 4.305764

Prognose

BILDUNG

Hochschullandschaft REGIO Bodensee120.000 Studierende

Universitäten (7) ca. 66.000

weitere Hochschularten (25) ca. 54.000

WIRTSCHAFTSKRAFT

Bruttoinlandsprodukt zu laufenden Marktpreisen

Einwohner

Quelle: www.statistik-bodensee.org/ Foto: SPOT 6-Aufnahme, © Airbus DS 2017

OFFENE STELLEN (Stand Okt. 2024)

Deutsche REGIO 10.700

Schweizer REGIO 10.115

Vorarlberg 4.261

Liechtenstein 978

ARBEITS LOSE (Stand 2024)

Deutsche REGIO2,8 %

Schweizer REGIO1,8 %

Vorarlberg 5,0 %

Liechtenstein 1,3 %

EIN- UND AUSPENDLER

Einpendelnde Grenzgänger nach Herkunftsländern (2022) aus Deutschland 26.546 (davon 22.400 in die Schweizer REGIO) aus der Schweiz 14.945 (davon 14.436 nach Liechtenstein) aus Österreich 17.549 (davon 7.758 in die Schweizer REGIO, 8.749 nach Liechtenstein) aus Liechtenstein 2.006 (davon 1.926 in die Schweizer REGIO)

LANGENARGEN | Forscher der Fischereiforschungsstelle in Langenargen haben mit einem neuartigen Fischfutter eine Lösung für verunreinigtes Wasser in Zuchtbecken aufgrund verflüssigtem Fischkot gefunden. Das Forschungsteam hat dem Fischfutter Kork und einen pflanzlichen Binder zugefügt. So verfestigen sich die Ausscheidungen der Fische zu kleinen, an der Oberfläche schwimmenden Kügelchen. Dort können sie abgeschöpft und als Dünger weiterverarbeitet werden. Die Fische in dem saubereren Wasser sind gesünder und können schneller wachsen. Das Verfahren wurde bereits in Aquakulturen getestet. www.landwirtschaft-bw.de

BADEN-WÜRTTEMBERG | Das Umweltministerium hat „Auswirkungen und Folgemaßnahmen einer Trennung der einheitlichen deutschen Stromgebotszone für Baden-Württemberg“ untersuchen lassen. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die Herausforderungen des deutschen Stromsystems hin zu Klimaneutralität und günstiger grüner Energie mit geringerer Eingriffstiefe und weniger Nebenwirkungen gelöst werden können als durch die Aufteilung der heute bestehenden einheitlichen deutsch-luxemburgischen Stromgebotszone. Anlass für die Studie ist die Untersuchung der europäischen Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER), ob die einheitliche deutsche Stromgebotszone aufgeteilt werden sollte. um.baden-wuerttemberg.de

Leuchtturm in der Clusterlandschaft

cyberLAGO | Im Juni 2024 feierte der cyberLAGO e.V. auf der Insel Mainau mit rund 150 Gästen – Vereinsmitgliedern, Partnern sowie Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft, Politik und Verwaltung – sein 10-jähriges Jubiläum. Seit 2019 trägt das Netzwerk der Digitalexperten das Silber-Label der European Cluster Excellence Initiative (ECEI). Bekannt ist cyberLAGO in der Region vor allem durch die zahlreichen Wissenstransfer- und Vernetzungsveranstaltungen. Seit Vereinsgründung führte cyberLAGO 269 Veranstaltungen durch, bei denen sich 14.058 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vernetzten und sich relevantes Wissen in den Themenfeldern Digitalisierung, Innovation und IT aneignen konnten. cyberlago.net

BREGENZ | Die bauliche, technische und energetische Sanierung des Festspielhauses Bregenz ist bis Frühjahr 2025 abgeschlossen. Durch den Ausbau der Photovoltaik-Anlagen deckt das Kongresshaus rund 30 Prozent des Grundstromverbrauchs. Der Großteil der Dachflächen wird extensiv begrünt, wodurch die Raumtemperatur im Sommer reduziert wird und weniger Kühlenergie nötig ist. Als Teil der Klimastrategie 2030 der Landeshauptstadt Bregenz installieren die Stadtwerke Bregenz eine neue Seeenergienutzung im benachbarten neuen Seebad, die auch das Festspielhaus Bregenz mit Energie versorgt. Durch die Seewassernutzung deckt das Festspielhaus künftig rund 80 Prozent des Energiebedarfs. www.festspielhausbregenz.com

HEILIGENBERG | Der größte Batteriespeicher für Solarstrom in Baden-Württemberg ist im Februar 2024 in Heiligenberg im Bodenseekreis in Betrieb gegangen. Gespeist wird er aus dem „Solarpark Rickertsreute“. Solarpark und Großspeicher sind zusammengenommen das landesweit größte Hybridkraftwerk. Der Batteriespeicher hat eine Kapazität von 10.000 Kilowattstunden Strom. In den Batterien wird in den sonnenreicheren Mittagsstunden Strom gespeichert, nachts kann der Strom ins öffentliche Netz eingespeist werden. Der Großspeicher besteht aus der Überproduktion von Batterien für Elektro-Autos, die nicht zum Einsatz kamen. Das Projekt hat rund zehn Millionen Euro gekostet. laoco.energy

70 Jahre Trinkwasser aus dem Bodensee

SIPPLINGEN | 1954 gegründet, bis heute ohne Unterbrechung geliefert: Die Bodensee-Wasserversorgung sorgt dafür, dass vier Millionen Menschen in Baden-Württemberg qualitativ bestes Trinkwasser aus dem Bodensee erhalten. Die 183 Verbandsmitglieder (149 Kommunen und 34 Wasserversorgungszweckverbände) sorgen dafür, dass das Wasser jederzeit bedenkenlos genutzt werden kann. Um auch in Zukunft eine ausreichende Wasserversorgung zu gewährleisten, hat die Bodensee-Wasserversorgung das Projekt „Zukunftsquelle“ ins Leben gerufen. Geplant ist u.a. der Bau eines weiteren Pumpwerks zwischen Sipplingen und Ludwigshafen. www.bodensee-wasserversorgung.net

VORARLBERG | Im Juli 1994 wurde die Wirtschafts-Standort Vorarlberg GmbH (WISTO) als Betriebsansiedlungsagentur gegründet. Vier Jahre nach Gründung erfolgte die Integration des Vorarlberger Technologietransferzentrums in die WISTO. Ab diesem Zeitpunkt forcierte das Team Kooperationen zwischen Unternehmen und mit Forschungseinrichtungen sowie wissenschaftlichen Partnern. Im Jahr 2000 erweiterte die Gesellschaft ihr Leistungsangebot um die Services Förderberatung und Patentrecherchen. Rund 5.000 Beratungen allein zu F&E-Förderungen realisierte das Team in den letzten 10 Jahren und verhalf Gründern und Unternehmen zu Fördermitteln aus der EU, dem Bund oder dem Land Vorarlberg. www.wisto.at

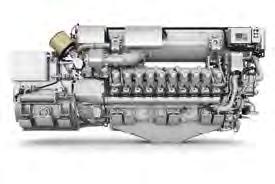

FRIEDRICHSHAFEN | Rolls-Royce Power Systems entwickelt Konzepte, die Marinestreitkräften die Möglichkeiten aufzeigen, die wachsenden Herausforderungen bei der Landesverteidigung unter Wasser zu erfüllen. Dazu gehören ein mtuU-Boot-Bordstromaggregat mit deutlich höherer Leistung sowie mtu NautIQ-Automationssysteme. U-Boote der nächsten Generation benötigen mehr elektrische Energie, die Batteriespeicher lassen schnelleres Laden zu und es besteht die Notwendigkeit zu platzsparender Bauweise. Diesen Anforderungen trägt Rolls-Royce mit dem Konzept eines leistungsstärkeren mtu-Bordstromaggregats Rechnung, der von der künftigen 20-ZylinderVariante des U-Boot-Motors der mtu-Baureihe 4000 angetrieben werden soll. www.mtu-solutions.com

THURGAU | Ende November wurde ein neues Kapitel des Forschungsstandorts Thurgau geschrieben: Im Beisein von Prominenz aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft wurde in Tänikon das Institut für Intelligente System und Smart Farming der Ostschweizer Fachhochschule (OST) eröffnet. Institutsleiter Šeatović betonte die Wichtigkeit des neuen Instituts, schließlich seien Landwirtschaftsbetriebe heute einem enormen Wettbewerbsdruck ausgesetzt, indem sie die unterschiedlichsten Interessen und Vorgaben wie Konsumentenmitbestimmung, Umweltschutz, Klimapolitik, Wettbewerbsfähigkeit, Subventionspolitik und Nahrungsversorgungssicherheit bedienen müssten. www.ost.ch

FRIEDRICHSHAFEN | Künftig wird Zeppelin in Norwegen und den Niederlanden den Vertrieb und Service von Cat Baumaschinen, Mietlösungen sowie Antriebs- und Energiesystemen von Pon Holdings übernehmen. Die Transaktion erfolgt vorbehaltlich der üblichen Genehmigungsverfahren und Anhörungen. Bestandteil der Transaktion sind rund 20 Gesellschaften in Norwegen und den Niederlanden mit dem Portfolio von Neu- und Gebrauchtmaschinen, Antriebs- und Energiesystemen, Servicierung und Ersatzteile sowie Lösungen rund um die Vermietung von Equipment und dazugehörigem Service. Mit der Akquisition wächst der Zeppelin Konzern um ca. 2.000 Mitarbeitende und rund 1,1 Mrd. Euro Umsatz und wird damit zu einer der weltweit führenden Vertriebs- und Serviceorganisationen für Cat Produkte sowie zu einem noch internationaleren Unternehmen.

www.zeppelin.com

ALPENRHEIN | Meilenstein für die Internationale Rheinregulierung und das Hochwasserschutzprojekt Rhesi: Bundesrat Albert Rösti und Bundesminister Norbert Totschnig unterzeichneten den Staatsvertrag zwischen der Schweiz und Österreich, welcher unter anderem die Finanzierung des Projekts Rhesi regelt. Es ist nach 1892, 1924 und 1954 der vierte Vertrag zwischen der Schweiz und Österreich, welcher die Regulierung des Alpenrheins zwischen der Illmündung und dem Bodensee regelt. Zusätzlich wurde die Vereinbarung zwischen Österreich und dem Land Vorarlberg über den Kostenteiler zwischen Staat und Land unterschrieben. rhesi.org

WILHELMSDORF | Mit vielfältigen Corporate-CitizenshipInitiativen und der Förderung von Projekten im gemeinnützigen Bereich möchte Mercedes-Benz einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten. Dabei kommt Stuttgart und Baden-Württemberg als Heimatregion des Unternehmens seit jeher eine besondere Bedeutung zu. Mit dem Projekt „Klima Chance Moore“ und dem symbolischen Spatenstich im Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf begann im Mai 2024 die Umsetzung des Vorhabens im Bereich Umweltschutz. Mercedes-Benz unterstützt das Projekt „Klima Chance Moore“ zur Erhaltung und Renaturierung von Mooren in Baden-Württemberg bis 2028 mit fünf Millionen Euro. www.mercedes-benz.com

Der Bodensee, ein Lichtermeer, ist Großstadt, ist Energie – und Heimat von Menschen und Unternehmen, die auf eine gute Infrastruktur angewiesen sind (Titel aus dem Jahr 2017; Foto: Stefan Arendt)

„Wir müssen erneuerbare Energie über die Ziellinie bringen“

OBRIST GROUP | Die OBRIST Group gehört zu den weltweit führenden Innovatoren auf dem Gebiet nachhaltiger Energie. Das von Frank Obrist gegründete Unternehmen legt dabei seine Forschungstätigkeiten auf innovative, nachhaltige und CO2-senkende Konzepte. Dabei reicht das Spektrum der Firma mit Sitz in Lustenau und Lindau von einer globalen Versorgung der Menschheit mit erneuerbaren Energien bis zu CO2negativen Antriebskonzepten für die Automobilindustrie.

Firmensitz der OBRIST Group im ehemaligen Wankel-Gebäude in Lindau am Bodensee

IM GESPRÄCH | mit Frank Obrist, Geschäftsführer und Gründer der Obrist Group

Herr Obrist, wir sitzen hier in einem Gebäude mit beeindruckender Architektur, das 1960 für Felix Wankel gebaut wurde. Welche Beziehung haben Sie dazu?

Dieser komplett sanierte und revitalisierte Standort in einem Landschaftsschutzgebiet unweit des Bodensee-Ufers war jahrzehntelang ein Zentrum der Automobilwelt. Das Gebäude war aber der Zeit Felix Wankels im Grunde voraus, da es damals – ohne die heutige Elektrik – nicht im Sinne des Erbauers als Licht durchflutetes, transparentes Gebäude nutzbar war. Heute geht das so, wie es geplant war. Wir gehen also sinnbildlich einen Schritt weiter als Wankel. Als ich Ende der 1980er Jahre in dieses Gebäude gekommen bin, hat Felix Wankel Innovatives geleistet. Der Wankelmotor war eine Meisterleistung, leicht, kompakt, vibrationsarm, wenig Wartung, aber er hat einen schlechteren Brennraum und daher einen höheren Kraftstoffverbrauch als Diesel oder Benziner. So konnte er nicht konkurrieren. Daraus habe ich gelernt, auf was es außer der Bereitstellung von Technik, Patenten und Lizenzen ankommt: Innovative Technik wird sich nur dann durchsetzen, wenn sie günstiger ist als alle Alternativen. Dann greifen die Kräfte der Marktwirtschaft. Etliche Lizenzverträ ge machen es uns heute möglich, in innovative Zukunftstechnologie zu investieren, so wie bei der Low-Cost-Elektrifizierung von Automobilen. Mit dem Einbau von kleinen Batterien in Fahrzeuge von Tesla konnten wir zeigen, dass man den Preis eines E-Autos halbieren könnte. Die Batterien in den Teslas haben 75 und mehr kWh, unsere 17,30. Möglich macht das ein Zero Vibration Generator, der mit Methanol ange trieben wird.

Wie kommen Sie auf Methanol als Kraftstoff für diesen Generator? Die entscheidende Frage ist, wie wir Erdöl, Gas und Kohle ersetzen. In den von uns hergestellten Klimaanlagen ist CO₂ ein wunderbares Produkt, zu viel davon in der Atmosphäre aber ist schädlich. Das Thema CO₂ begleitet uns als Firma schon seit Jahrzehnten. Unser Ziel: Das Zuviel an CO₂ muss raus aus der Atmosphäre und zurück in den Boden verbracht oder wirtschaftlich genutzt werden. Und da kommt Methanol ins Spiel: das von uns entwickelte Konzept sieht den ersten klima-positiven Kraftstoff aFuel vor. Bei dessen Herstellung wird der Atmosphäre mehr Kohlenstoff entzogen, als er bei der Verbrennung wieder abgibt. Der überschüssige Kohlenstoff wird in Form von Grafit oder Kohle im Boden abgespeichert bzw. für industrielle Zwecke genutzt. In meinem Geburtsjahr 1961 hatte unsere Luft ein CO₂-Gehalt von ca. 310 ppm. Aktuell sind wir bei 420 ppm, Tendenz rasant steigend. Die einst im Pariser Klimaabkommen postulierten maximalen 1,5 Grad Celsius wurden bereits erreicht. Das Abkommen sah vor, dass ab 2050 keine CO₂-Emissionen mehr dazukommen sollten, damit sich die Erde erholen kann. Grundvoraussetzung für eine Erholung aber ist, dass die Natur mehr CO₂ aufnehmen kann, als sie selbst abgibt. Das aber hat sich durch massive Eingriffe der Menschen 2023 ins Negative gedreht. Uns war früh klar, dass wir zeitnah gezwungen sein werden, eine Technologie bereitstellen zu müssen, die das CO₂ aktiv wieder aus der Luft herausholen kann. Wem nützt es, wenn die Menschheit im Jahr 2050 behaupten kann, die politischen Vorgaben von Paris erfüllt zu haben, aber leider waren es nicht die richtigen. Stattdessen hätten sie lauten müssen: Wie ersetzen wir Kohle, Gas und Öl mit einem erneuerbaren Produkt? Und das im Rahmen einer Infrastruktur, die sich für die Nutzung fossiler Energien über eine Zeit von weit mehr als 100 Jahren so entwickelt hat, wie sie heute ist. Eine Infrastruktur, in die weltweit unendlich viel investiert wurde. Kohlenwasserstoffe gehören zu den zentralen Elementen, die alles Leben auf dieser Welt ausmachen. Von daher kritisiere ich die Beschlüsse von Paris. Wer den Kohlenstoff weglassen möchte, der sägt sich selbst den Ast ab, auf dem er sitzt. Wir stellten also die Frage: Wie schließen wir einen Kohlenstoffkreislauf, so wie es die Natur vorgibt? Wir suchten einen Kohlenstoffvertreter –und stießen auf Methan ol.

Aber erzeugt die Verbrennung von Methanol nicht auch CO2?

Methanol lässt sich durch die Verbindung des durch die Aufspaltung von Wasser erzeugten grünen Wasserstoffs und dem aus der Luft geholten Kohlenstoff herstellen. Bei der Verbrennung entsteht neben Wasser wieder CO₂, das stimmt. Es würde sich also zunächst mal um einen klimaneutralen Kreislauf handeln. Scheidet man aber 10 % zusätzlich oder mehr CO₂ aus der Luft ab, als für die Herstellung des Methanols notwendig wäre, kommt man auf einen klima-positiven Wert.

Was ist der Vorteil von Methanol gegenüber anderen synthetischen Kraftstoffen?

Verbrennt man Wasserstoff mit Sauerstoff, entsteht Wasserdampf. Ergänzt man den Vorgang durch den Kohlenstoff im Methanol, entsteht bei der Verbrennung demnach nur CO₂ und Wasser. Absolut sauber, ohne weitere Schadstoffe. Im Vergleich dazu würde es beim Verbrennen von synthetischem Benzin aufgrund des langkettigen Kohlenstoffs rußen. Was die Emissionen betrifft, so haben wir ja zusätzlich auch weltweit ein Feinstaubproblem, in Staaten wie Indien ist das durch Smog massiv sichtbar. Methanol würde alle Bedingungen eines Problemlösers erfüllen.

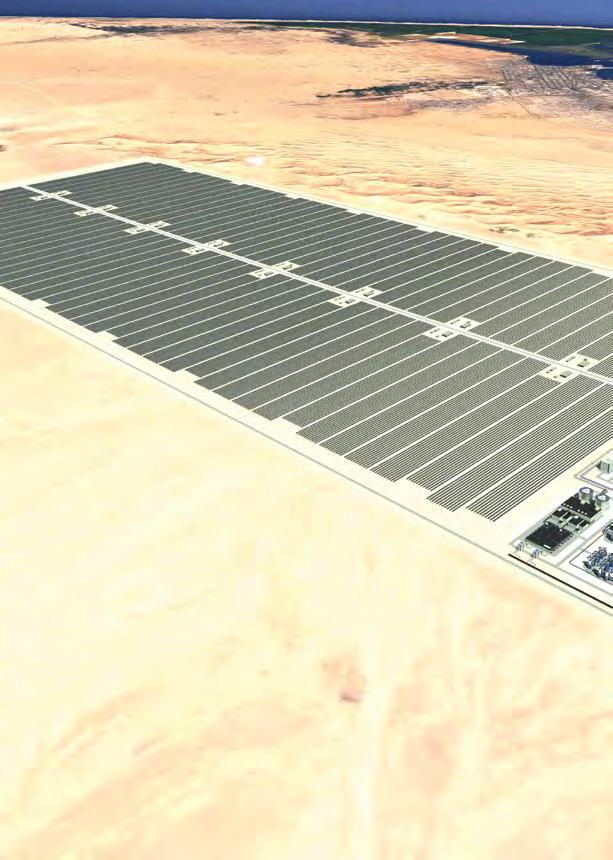

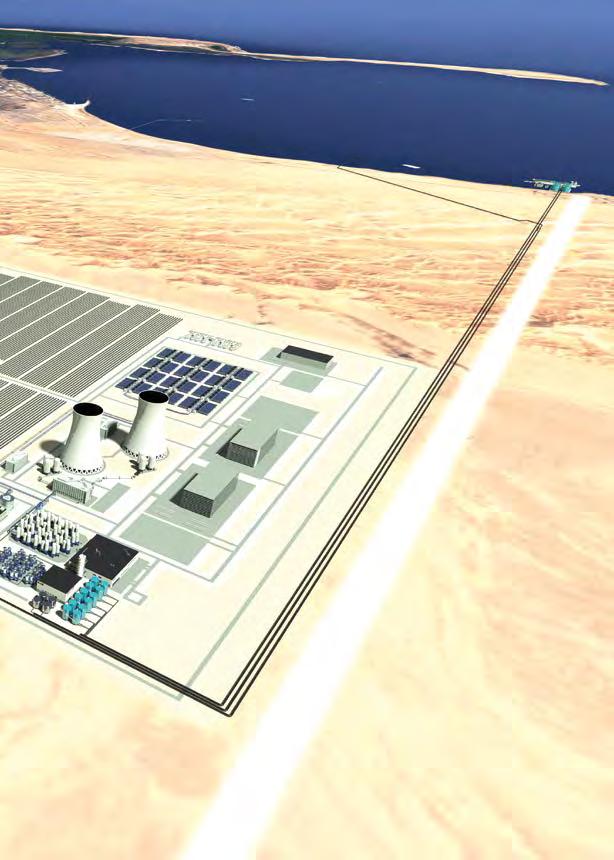

Wenn die Technologie entwickelt ist, was sind nun die nächsten Schritte? Wir liefern das Konzept, um in die Umsetzung zu kommen, benötigen wir einen Investor. Deswegen haben wir von externer Seite eine Due Diligence, also eine Machbarkeitsstudie, in Auftrag gegeben. Wir haben nun schriftlich von Expertenseite, dass unser Konzept einerseits patentrechtlich und technologisch machbar ist und andererseits es einen Markt dafür gebe. Im Sonnengürtel in den Wüsten existieren riesige Flächen, die sich eignen würden. Würde man dort Photovoltaikflächen von 20 mal 14 Kilometern aufbauen, wir nennen das Giga Plant, würde das Kosten in Höhe von 18,6 Milliarden Euro verursachen. Klingt viel, würde aber auch eine Leistung von 28,4 Gigawatt erbringen. Im Vergleich dazu leistet ein Atomkraftwerk durchschnittlich 1,4 Gigawatt. Diese Fläche würde das 20-fache an Power leisten – wobei jedes einzelne Atomkraftwerk genauso viel kostet. Die Investitionskosten wären bei errechneten Gewinnen in Höhe von jährlich vier Milliarden Euro nach rund vier bis fünf Jahren zu refinanzieren. Vier Millionen Tonnen Methanol als Energieträger und 228.000 Tonnen Kohlenstoff würden dabei jährlich entstehen – und 6,3 Millionen Tonnen CO₂ der Atmosphäre entnommen.

Wir schließen den Kohlenstoffkreislauf in einer intelligenten Form.«

Frank Obrist

Mit welchen Kosten pro erzeugter Kilowattstunde Sonnenenergie wurde kalkuliert?

Wir haben eine Roadmap erarbeitet, an dessen Ende das Zusammenschalten von zwölf Modern Forest Anlagen zu einer Giga Plant stünde. Laut Machbarkeitsstudie könnte man dann mit Kosten in Höhe von 0,43 Cent pro Kilowattstunde rechnen. Die ersten mittelgroßen Anlagen könnten 2028 oder 2029 fertig sein. Wenn man das mit dem Bau eines Atomkraftwerks vergleicht, ist das unfassbar schnell. Giga Plants könnten bis 2032 umgesetzt werden. Zunächst geht es aber um den Bau einer Demoanlage. Aber die Machbarkeitsstudie hat nun den Weg freigemacht für Investoren, insbesondere für Banken, die ohne eine solche Prüfung die technologische Seite kaum beurteilen könnten.

Welche politischen Hürden gilt es zu überwinden?

Da ist zunächst mal das Verbrenner-Verbot ab 2035. Klar ist: Der Verbrenner fossiler Energie muss verboten werden. Ohne dieses Verbot werden wir das Problem nicht los. Aber einen Verbrenner, der aktiv an einer Art Wiedergutmachung unserer globalen Probleme beteiligt ist, den darf man nicht verbieten. Das wäre widersinnig. Nach wie vor gelten Elektroautos von Seiten der Politik als die eine rettende Lösung, aber sie allein scheint nicht zu funktionieren. Wasserstoffwirtschaft ist ebenfalls ein Thema. Aber selbst, wenn die Herstellung in den Wüsten vonstattenginge, bliebe der viel zu aufwendige Transport nach Europa. Wasserstoff muss unter sehr hohem Druck oder bei Temperaturen von -252 Grad Celsius transportiert werden. Eine marktfähige Transport-Technologie gibt es nicht. Und mal ehrlich –klingt es ökonomisch, ökologisch und politisch ratsam, über viele tausend Kilometer Wasserstoffpipelines zu bauen, die durch ein Dutzend oder mehr Staaten führen? Darüber hinaus wären die Investitionskosten beim Ausbau einer Infrastruktur im Bereich Wasserstoff und Brennstoffzellentechnik riesig, die Kosten im Logistiksektor würden explodieren. Ein gewichtiger Unterschied unseres Konzeptes ist die Transportfähigkeit des Energieträgers. Wir verflüssigen Sonnenenergie. Methanol ist eine chemische Verbindung, Wasserstoff und CO₂ haben sich verzahnt und sind stabil. Man kann Methanol in Plastikflaschen transportieren. Und für den Transport über die Ozeane dieser Welt stünden die bisher auch verwendeten Tanker zur Verfügung. So wie vieles andere aus der bereits existierenden Infrastruktur.

Könnte Methanol auch in der Chemieindustrie Erdöl ersetzen?

Um es in aller Kürze zu erklären: letztlich handelt es sich bei allen Kunststoffen um langkettige Kohlenwasserstoffe. Mit Wasserstoff oder Strom sind keine Kunststoffe zu erzeugen. Man braucht eine Kohlenstoffbasis, so wie Methanol eine wäre. Mit aFuel hergestellt wäre jedes produzierte Plastikteil wie bei unserem Antriebsstrang ebenfalls klima-positiv. Unser Konzept wäre also in vielerlei Hinsicht wirtschaftlich voll und ganz konkurrenzfähig.

Nachteil von Methanol ist der geringere Wirkungsgrad. Was entgegnen Sie dieser Kritik?

Wenn man die Verarbeitungsprozesse hin zu Methanol betrachtet, dann sinkt der Wirkungsgrad automatisch und liegt dann nur noch bei 50 %. Ich bezahle aber nicht in Form von Wirkungsgrad, sondern in Dollar oder Euro. Legt man die hohen Kosten der Stromerzeugung von rund 15 Cent pro Kilowattstunde in Deutschland zugrunde, wird die Produktion von Methanol natürlich unrentabel. Wenn man aber von Produktionskosten in den Wüsten dieser Erde von nur einem Cent und weniger ausgeht und sich dieser durch den Wirkungsgrad von Methanol dann verdoppelt, dann kostet die Kilowattstunde eben zwei Cent. Hätten wir diesen Sommer bereits ein Giga Plant zur Verfügung gehabt, hätten wir zu einem weltrekordverdächtigen Preis von 0,55 Cent produzieren können. Wir müssen erneuerbare Energie über die Ziellinie bringen, auch wenn bei uns keine Sonne scheint und kein Wind weht. Wir haben riesige Tanklager, in der wir Methanol speichern und jederzeit bei Bedarf abrufen könnten. Wir schließen den Kohlenstoffkreislauf in einer intelligenten Form. Um dorthin zu kommen, brauchen wir Mitstreiter und auch Staaten, die die Chance erkennen und sich mit uns auf den Weg machen.

Was die Staaten betrifft, so gibt es davon zumindest doch beträchtlich mehr, als es Staaten mit nennenswerten Ölvorkommen gibt. Der Klimawandel hat bereits dafür gesorgt, dass es leider sehr viele Wüsten gibt. Genauer gesagt hätten wir ungefähr 20-mal mehr Wüstenfläche zur Verfügung, als die gesamte Menschheit bräuchte, um dort sämtliche benötigte Energie zu produzieren. Die Fläche von Portugal, verteilt auf alle Wüsten der Welt, würde dafür ausreichen. Das entspräche 2.700 Giga Plants. Darüber hinaus liegen die Flächen gerade in jenen Regionen, die am allermeisten von Klimawandel betroffen sind. Und konkurrieren außerdem nicht mit den für die Landwirtschaft wertvollen Flächen. Sicher, wir brauchen zur Umsetzung die Siemens und ThyssenKrupps dieser Welt, aber es wäre dennoch eine riesige Chance für diese Staaten. Insbesondere wenn die benötigten Photovoltaikteile vor Ort produziert werden und nicht aus China kommen. Auch aus diesem Grund hat man uns seitens der UN auf die COP nach Baku eingeladen. Wir bieten eine gesamtheitliche Lösung an. Staatliche Subventionen zur Anschubfinanzierung sind wichtig, aber letztlich werden es privatwirtschaftliche Investoren sein, die die enormen Summen zur Umstellung der Weltwirtschaft von fossilen Brennstoffen auf Methanol als nachhaltigem Universalenergieträger aufbringen können.

Abschließend die Frage: Was würden Sie sich für die Zukunft wünschen?

2050 werde ich 88 Jahre alt sein. Ich hoffe, dass wir mithilfe unserer Technologie tatsächlich den Wendepunkt erreichen können und dann erstmals mehr CO₂ aus der Atmosphäre entnehmen, als wir für die Entwicklung unserer Gesellschaft und unseren Wohlstand in die Atmosphäre entlassen. Ich wünsche mir, den Tag noch zu erleben, an dem die Kurve wieder in die richtige Richtung geht – nämlich nach unten.

Auszeichnung der United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) im Jahr 2023 für den HyperHybrid

Frank Obrist besuchte die Höhere Technische Bundeslehrund Versuchsanstalt Bregenz (HTL) und arbeitete nach seinem Abschluss von 1984 bis 1993 als Konstrukteur am TES Wankel Institut in Lindau. Sein damaliger Lehrmeister: Felix Wankel, Erfinder des gleichnamigen Motors. Zwischen 1993 und 1996 war Frank Obrist als leitender Konstrukteur bei der TES tätig – und nach Wankels Tod der letzte Ingenieur, der das Institut verließ. Parallel zu seiner Arbeit studierte Frank Obrist von 1992 bis 1995 Betriebliches Innovationsmanagement an der Technischen Universität Graz und am Management Zentrum St. Gallen, bevor er 1996 die OBRIST Engineering GmbH in Lustenau gründete. Im Jahr 2022 kehrte Frank Obrist nach Lindau zurück: Er erwarb das im Besitz von Volkswagen stehende ehemalige Wankel-Gebäude, wo er und sein Ingenieurteam nun bahnbrechende klimapositive Technologien erforschen, entwickeln und fördern. Frank Obrist ist bei über 540 Patenten als Erfinder genannt.

The Modern Forest

Das Konzept „The Modern Forest“ verbindet zwei von der OBRIST Group entwickelte Technologien, um den Energieträger aFuel® zu schaffen – das Direct-AirCapture (OBRIST DAC®) und das Konzept der Kohlenstoffsenke (cSink®). aFuel kombiniert dabei die Herstellung von grünem Methanol als flüssigen, global einsetzbaren Energieträger mit einem Prozess der Reduzierung von Kohlenstoff in der Atmosphäre. Der von OBRIST entwickelte Herstellungs-Prozess sieht eine höhere Abscheidung von atmosphärischem CO₂ als zur Herstellung nötig ist vor mit anschließender Verarbeitung des überschüssigen CO₂ zu festem Grafit (cSink®). Das Konzept nutzt dabei die im Überfluss vorhandene

Sonnenenergie im Sonnengürtel der Erde. So wird aFuel nicht nur zu einem CO₂-neutralen, sondern sogar zu einem CO₂-negativen Kraftstoff. Die Herstellung von aFuel ist die Basis eines sich bahnbrechend veränderten, globalen Energiesystems, das Kohlenstoffneutralität, technologische Machbarkeit, wirtschaftliche Stabilität und hervorragende Geschäftsmöglichkeiten vereint. Es steht für einen Energieträger, der universell für alle Arten von Transport, Kraftwerken, Heizungen oder chemischen Rohstoffen eingesetzt werden kann. Darüber hinaus steht aFuel für Einfachheit in der Technologie, der Verteilung und der globalen Nutzung.

Modell einer Modern Forest Anlage: die im Sonnengürtel der Erde installierten Photovoltaikflächen in einer Größe von 20 mal 14 Kilometern könnten eine Leistung von 28,4 Gigawatt erbringen.

Nicht mehr Leistung als nötig: Elektrisches Fahren mit unbegrenzter Reichweite kombiniert der HyperHybrid-Powertrain mit maximaler Effizienz und erschwinglichen Kosten.

Wenig Gewicht, wenig Spritverbrauch: der Antriebsstrang HyperHybrid

HyperHybrid-Powertrain

Mit dem von der United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) im Jahr 2023 ausgezeichneten HyperHybrid, einem seriellen Hybrid-Antriebsstrang, dessen Kernstück Zero Vibration Generator mit Methanol angetrieben wird, setzt OBRIST auf neue Konzepte in der Elektro-Mobilität. Wird der OBRIST HyperHybrid-Antriebsstrang mit aFuel betankt, kann er sogar CO₂-negativ betrieben werden.

Das deutsche Bundesministerium für Bildung und Forschung hat zehn Prototypen des sogenannten HyperHybrid-Powertrains bestellt – das letzte Fahrzeug erhielt Anfang 2024 die Straßenzulassung. Das Konzept sieht vor, aMethanol zu tanken, aber mit einem Elektromotor zu fahren. Möglich macht das der in einen Tesla Model Y verbaute Zero Vibration Generator, der den Strom für einen Elektromotor erzeugt. Die riesigen Batterieblöcke, die herkömmliche E-Autos benötigen, entfallen bei dem Konzept des HyperHybrid. Vorteile sind die erheblich reduzierten CO₂-Emissionen und ein deutlich geringeres Gewicht des Fahrzeugs. Die unter 100 Kilogramm schwere Batterie reicht für eine Reichweite von 80 bis 90 Kilometern aus – wird mehr Reichweite benötigt, lädt der Zero Vibration Generator die Batterie nach. Der Spritverbrauch liegt bei rund 3,3 Litern auf 100 Kilometern. Der Anschaffungspreis eines HyperHybrid-Powertrains reduziert sich im Vergleich zum Preis eines herkömmlichen E-Fahrzeugs aufgrund der kleinen Batterie um ca. 50 %.

aFuel-Konzept besteht dreifache

Due Diligence

Die Umstellung der weltweiten Energieversorgung auf nachhaltig erzeugtes Methanol als Ersatz für fossile Energien wurde in einer dreifachen Due Diligence-Prüfung als realistisch, markttauglich und substanziell bestätigt. Die technische Prüfung des Konzeptes übernahm das international agierende Ingenieur- und Beratungsunternehmen ILF Consulting Engineers, die Überprüfung der das Konzept betreffenden Patente wurde durch die Patent- und Rechtsanwaltskanzlei ETL-IP übernommen. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO wiederum führte eine Wirtschaftlichkeitsanalyse zur weitreichenden, globalen Umstellung auf grünes Methanol anstelle fossiler Energien durch. Die OBRIST Group stellt die Due Diligence-Prüfung potenziellen Investoren zur Verfügung.

Die deutsch-österreichische Industriegruppe ist ein Pionier in der Entwicklung von Innovationen zur Reduktion von Emissionen in Bereichen wie Wärmepumpenkompressoren, Antriebssystemen und CO₂-negativen Kraftstoffen. Das Unternehmen bietet Ingenieurdienstleistungen, Know-how-Transfer und Lizenzierung an und verfügt weltweit über mehr als 500 Patente. Die Firma blickt auf über 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Thermomanagementsystemen zurück und ist auf die natürlichen Kältemittel R744 (CO₂) und R290 (Propan) sowie die Entwicklung des weltweit ersten CO₂Kompressors spezialisiert.

Obrist Head Office – AT Rheinstraße 26-27 A-6890 Lustenau +43 55 77 623 70 office@obrist.at

Obrist Tech-Center – DE Felix Wankel Straße 10 D-88131 Lindau +49 8382 88 936 10 office@obrist.at

POSITIONSPAPIER DER LANDESREGIERUNG

BADEN-WÜRTTEMBERG | Die Abscheidung und Nutzung beziehungsweise die Abscheidung und Speicherung von CO₂, kurz CCU/S (Carbon Capture and Usage beziehungsweise Storage), sind wichtige Bausteine, um die Klimaschutzziele des Landes Baden-Württemberg zu erreichen. Ohne den Einsatz von CCU/S können diverse Wirtschaftszweige nicht klimaneutral werden.

Durch die nachhaltige Umgestaltung der Industrie und den damit verbundenen Verzicht auf fossile Kohlenwasserstoffe wird darüber hinaus der Bedarf an CO₂ als Ersatz für fossile Kohlenstoffquellen stark ansteigen. Das Thema Carbon Management ist daher elementar, sowohl für den klimaneutralen Umbau als auch für die Sicherung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit und der Rohstoffversorgung in Baden-Württemberg.

Anwendungsfelder für die CO₂-Abscheidung Grundsätzlich sollen nur die Treibhausgasemissionen, die sich nicht oder mit verhältnismäßigem Aufwand nicht vermeiden oder verringern lassen, für eine Anwendung von CCS in Frage kommen. Ebenso kommt für diese Emissionen CCU mit langfristiger Kohlenstoffbindung oder geschlossener Kreislaufführung in Betracht. Primäre Anwendungsfelder für die CO₂-Abscheidung werden daher derzeit in Baden-Württemberg vor allem in der Zement- und Kalkindustrie, bei Anlagen der thermischen Abfallbehandlung, in Teilen der chemischen Industrie und Raffineriestandorten sowie im Hinblick auf biogene CO₂-Emissionen zur perspektivischen Erreichung von Netto-Negativemissionen gesehen. Auch wenn bei der Herstellung von Stahl auf grünen Wasserstoff beziehungsweise erneuerbaren Strom umgestellt wird, entstehen dort weiterhin noch geringe Mengen an technisch unvermeidbaren Emissionen durch den notwendigen Kohlenstoff im Elektrolichtbogenofen.

Der Aufbau einer CO₂-Infrastruktur ist entscheidend dafür, ob der Hochlauf von CCU/S gelingen wird. Für Baden-Württemberg hat der zeitnahe Anschluss des Landes an eine europaweite CO₂-Pipeline-Infrastruktur eine sehr hohe Priorität. Küstenferne Standorte müssen ebenso schnell, wie küstennahe Standorte an die CO₂-Pipeline-Infrastruktur angeschlossen werden. Der Aufbau der CO₂-Pipeline-Infrastruktur darf folglich nicht zeitlich gestaffelt von Nord nach Süd erfolgen, sondern muss parallel an verschiedenen Punkten ansetzen, damit schnell ein deutschland- bzw. EU-weites CO₂-Transportnetz aufgebaut werden kann. An mehreren Punkten parallel mit dem Aufbau der CO₂-Infrastruktur zu beginnen, ist auch im Hinblick auf die Einbindung in ein europaweites Transportnetz sinnvoll, da Baden-Württemberg als Transitland, insbesondere für CO₂ aus der Schweiz und Österreich, fungieren wird. Die Landesregierung kann bei der Zusammenführung der unterschiedlichen [Red.: privatwirtschaftlichen] Akteure unterstützend tätig werden. Außerdem sollte die Notwendigkeit und Möglichkeit geprüft werden, eine staatliche Absicherung für den Aufbau der CO₂-Pipeline-Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Die Landesregierung hat dies über den Bundesrat bereits in Richtung des Bundes adressiert und sieht diesen hier in der Pflicht.

Die Potenziale zur Nutzung von unvermeidbarem oder schwer vermeidbarem CO₂ müssen gleichberechtigt gegenüber der Speicherung von CO₂ betrachtet werden. Bei der CO₂-Nutzung steht die Kreislaufführung des CO₂ unter Betrachtung des kompletten Produktlebenszyklus im Vordergrund. Im Kontext von CCU muss CO₂ als Rohstoff betrachtet werden, denn perspektivisch muss der bislang vor allem fossil gedeckte Kohlenstoffbedarf, etwa in der chemischen Industrie, durch nichtfossilen Kohlenstoff ersetzt werden. Dies darf aber nicht zu einer Benachteiligung der heimischen Industrie führen und erfordert in weiten Teilen noch erhebliche Fortschritte in der Forschung, Entwicklung, industriellen Anwendung und Wirtschaftlichkeit der entsprechenden Verfahren.

Für bestimmte CO₂-Nutzungsoptionen, wie erneuerbare Kraftstoffe, bei denen das CO₂ lediglich kurzzeitig gebunden ist und danach wieder in die Atmosphäre entweicht, sollte präferiert biogenes oder direkt aus der Atmosphäre entnommenes CO₂ eingesetzt werden, um den Kohlenstoffkreislauf geschlossen zu halten. Es muss möglich sein, den biogenen Anteil des im Pipelinenetz transportierten CO₂ auch für CO₂-Nutzungsoptionen mit kurzfristiger Kohlenstoffbindung einzusetzen. Um unnötigen Transport von CO₂ zu vermeiden, sollten darüber hinaus auch unvermeidbaren sowie schwer vermeidbaren Emissionen kurzfristige CO₂-Nutzungsoptionen offenstehen, wenn für diese ein bilanzieller Ausgleich über eine CO₂-Entnahme erfolgt, entweder direkt aus der Atmosphäre (Direct Air Carbon Capture and Storage) oder über Bioenergie mit CO₂-Abscheidung und -Speicherung (Bioenergy with Carbon Capture and Storage). Die für solch eine bilanzielle Kompensation erforderlichen Rahmen bedingungen müssen auf EU- und gegebenenfalls auch auf internationaler Ebene geschaffen werden.

Auszug aus:

„Positionspapier der Landesregierung Baden-Württemberg zu Carbon Management“ (15. Oktober 2024); QR-Code scannen und den kompletten Text lesen:

Blick auf die Stadt Singen, industrielles Zentrum des westlichen Bodensees.

ÖPNV | Seit Oktober 2024 sind sie in Friedrichshafen unterwegs –die autonomen Shuttles des „Reallabors für den Automatisierten Busbetrieb im ÖPNV (RABus)“ werden in der Zeppelin-Stadt bis Juni 2025 sowohl im städtischen als auch im Überlandverkehr getestet.

Von WIMA-Redakteur Holger Braumann

Ziel des Projekts ist laut des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg, den „öffentlichen Nahverkehr durch innovative Mobilitätslösungen flexibler, barrierefreier und zugänglicher zu machen – mit dem Fokus auf Randgebiete und ländliche Regionen“. Die umfassenden Tests seien ein wichtiger Schritt, um unterschiedliche Anforderungen und Sicherheitsbedürfnisse besser zu verstehen. Das Interessante an den monatelangen Fahrten durch die Stadt – wer Lust hat, an einer solchen Tour teilzuhaben, hat die Möglichkeit, die „Zukunft des ÖPNV hautnah zu erleben“.

Diese Gelegenheit ließ auch ich mir als Redakteur des Wirtschaftsmagazins Bodensee nicht entgehen. Und um das Fazit nach vorne zu stellen: ohne einen Fahrer, der im Notfall eingreifen kann, geht es natürlich noch nicht. Insbesondere während des innerstädtischen Fahrtabschnitts in der bele bten Charlottenstraße musste der Fahrer das ein oder andere Mal übernehmen.

Mit Erreichen der Hochstraße Richtung Stadtgrenze wurde die Fahrt deutlich flüssiger, als hätte sich der Bus einen kräftigen Schluck Mut angetrunken. Menschliche Unterstützung braucht der Bus ab und an vor allem, wenn es wie im Innenstadtbereich etwas enger wird, zum Beispiel wegen Fahrzeugen, die auf oder über die weißen Markierungen hinaus geparkt wurden. Auch die Kreisverkehre auf dem Weg bis zur Klinik durchfährt der Bus sehr langsam und selten ohne Unterstützung, was daran liegen mag, dass bisher nur die Sensoren nach vorne aktiv sind, seitlich kommende Fahrzeuge also spät erfasst werden. Und wie lange hätte es wohl gedauert, bis der Bus selbstständig den Weg über die Gegenfahrbahn gefunden hätte, als ein kurz vor dem Stadtteil Schnetzenhausen stehendes Baustellenfahrzeug den Weg versperrte? Da musste der Fahrer mal kurz zeigen, wie ein Mensch das so machen würde. Damit die Technologie davon lernen könne, stecke sie doch noch in den Kinderschuhen, so der mitfahrende und Daten sammelnde Entwickler des Autozulieferers ZF.

Aber um nicht falsch verstanden zu werden: die Mitfahrgelegenheit ist faszinierend, denn es gibt auch reichlich Gutes zu berichten. So schafft es die Software, den Bus über den längeren Teil der 20-minütigen Strecke zwischen Innenstadt und Krankenhaus sicher und autonom zu steuern. Entgegenkommende Autos sind kein Problem, das Abbiegen funktioniert tadellos und auch das akkurate Stoppen an den Haltestellen unterwegs wird erfolgreich durchgeführt. Die Fahrt ist ruhig, auch bei Erreichen der Höchstgeschwindigkeit von knapp unter 40 km/h. Unter den Passagieren wurde im Übrigen rege über die Technologie diskutiert, durchaus kritisch, im Wesentlichen aber überzeugt davon, dass sie sich in Laufe der kommenden Jahre durchsetzen wird. Zusammenfassend kann man sagen, dass das „Mitschwimmen“ des Busses im fließenden Verkehr im Großen und Ganzen sehr gut gelingt. Über eine Begleitforschung des „Schlüsselprojektes des Verkehrsministeriums“ zu Akzeptanz, Wirtschaftlichkeit und technischen Lösungsansätzen ist die Wissenschaft eng in das Projekt eingebunden, unter anderem wie erwähnt ZF Friedrichshafen als Entwickler der Hard- und Software. In welchem Maße die Technologie Fortschritte macht, werde ich bei einer zweiten Testfahrt im Mai selbst unter die Lupe nehmen – und natürlich im Wirtschaftsmagazin Bodensee 2026 berichten.

Auf einer Route vom Klinikum Friedrichshafen über Sparbruck, Charlottenstraße, Hochstraße, Stadtbahnhof bis zum ZF Forum verkehrt der Shuttlebus im inner- und außerstädtischen Mischverkehr.

Interesse an einer RABus-Testfahrt mit dem autonomen Shuttle durch Friedrichshafen? Termin buchen unter www.projekt-rabus.de oder QR-Code scannen.

MAINAUER KLIMADIALOG | Beim zweiten

Mainauer Klimadialog drehte sich alles um den Bodensee als Wärmespeicher und die Technologie, mit der diese Wärme als CO2-neutrale Energiequelle genutzt werden kann. Ministerin Thekla Walker, Mainau Geschäfts-führerin Bettina Gräfin Bernadotte und Mainau Geschäftsführer Björn Graf Bernadotte diskutierten am 18. November 2024 gemeinsam mit rund 130 Gästen aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft die Chancen und Herausforderungen der Seethermie für die Wärmewende in der Bodenseeregion.

In Vorträgen und einer Podiumsdiskussion wurde über die Funktionsweise der Seethermie, über ihre Bedeutung bei der kommunalen Wärmeplanung, die Wirtschaftlichkeit der Technologie, mögliche Folgen für das Ökosystem u nd die Fische sowie Forderungen nach internationalen Regeln referiert bzw. gesprochen. Außerdem boten mehrere Leuchtturmprojekte Einblicke in die bisherige Umsetzung der Seethermie, zum Beispiel die Universität Konstanz, die voraussichtlich ab 2027 mehr als zwei Drittel ihres Heizwärmebedarfs aus Seewärme decken wird.

Die Internationale Gewässerkommission für den Bodensee (IGKB) möchte die thermische Nutzung, insbesondere den Wärmeentzug, ermöglichen und hat diesbezügliche Regelungen in Abschnitt 5 der Bodensee-Richtlinie verankert. Insbesondere ist dort die Wiedereinleitung des thermisch genutzten Wassers in 20 bis 40 Metern Tiefe vorgeschrieben.

Podiumsdiskussion (v.l.n.r.): Luca Wilhelm Prayon (Landrat Bodenseekreis), Uli Burchardt (Oberbürgermeister Konstanz), Thekla Walker MdL (Ministerin für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg), Gordon Appel, Geschäftsführer (Stadtwerke Konstanz GmbH), Tim Kazenmaier (Leiter Bereich Energietechnik, RBS wave GmbH), Julian Prietz (Moderation, Kommunikationsbüro Ulmer)

Eine der wichtigsten Aufgaben auf dem Weg zur Klimaneutralität ist die Wärmewende. Mit über einem Viertel aller Treibhausgasemissionen ist der Gebäudesektor eine der größten Herausforderungen. Die Seethermie bietet ein enormes und bisher weitgehend ungenutztes Potenzial, um am Bodenseeufer CO2-neutral zu heizen. Wir brauchen genau solche kreativen, regionalen Ansätze, um die Wärmewende zu beschleunigen.«

Theresa Walker, baden-württembergische Ministerin für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

Potenzial rund um den See erkannt

In Bregenz wird ab Februar 2025 das Hallenbad per Seethermie beheizt, ab Mai auch das danebengelegene Festspielhaus. Das Casino und ein Hotel gehören ebenfalls zum ersten Ausbauschritt. In den nächsten Jahren soll ein Neubauviertel folgen, dann womöglich Teile der Altstadt. Das Land Vorarlberg hat zudem eine Studie erstellt, die alle Potenziale am dicht bebauten österreichischen Ufer aufzeigt.

In der Schweiz entsteht aktuell ein Nahwärmenetz für mehrere Hundert Haushalte in der Gemeinde Gottlieben (Kanton Thurgau), das sich aus Seethermie speist. Am baden-württembergischen Ufer sind abgesehen von Kleinprojekten an Einzelanwesen zwei Projekte in Meersburg und Konstanz-Dingelsdorf in fortgeschrittenem Planungszustand bekannt. Das Seewärmeprojekt in Meersburg steht dem Vernehmen nach mit einer BEW-Förderung (Förderquote 40%) kurz vor der Umsetzung. In Friedrichshafen werde innerhalb der Wärmeplanung konkret Stadtviertel benannt, die mit vorhandenen oder noch zu bauenden Wärmenetzen durch Seethermie versorgt werden können. In der Wärmeplanung der Stadt Radolfzell wird die Seewärmenutzung nicht quantitativ bewertet, aber als grundsätzliche Option aufgeführt. In der Maßnahmenliste wird eine übergreifende Machbarkeitsstudie zur Seewärmenutzung und bei vier für Wärmenetze geeigneten verdichteten Stadtbezirken eine Seewärmenutzung als mögliche Option aufgeführt.

Aber nicht nur Kommunen sehen im Rahmen ihrer Wärmeplanung Seewärmenutzungen vor, auch größere Einzelanwesen und gewerbliche Wärmenutzungen sind in der Planung. In letzterem Zusammenhang sind das Unternehmen Airbus, die Vermögen und Bau BadenWürttemberg für die HTWG Konstanz und die ZeppelinStiftung das Graf Zeppelin Haus in Friedrichshafen zu nennen. Für den Untersee gilt die Bodensee-Richtlinie mit den dort verankerten Anforderungen an thermische Nutzungen, unter anderem der Rückgabetiefe von 20 bis 40 Metern nicht. Unter anderem überlegen Gärtnereibetriebe auf der Insel Reichenau, Gewächshäuser mit Seethermie zu heizen.

Die Nutzung des Bodenseewassers zu Wärmegewinnung bietet wesentliche Vorteile. Zum einen ist die Wärme ist auch im Winter zuverlässig verfügbar. Zum anderen kann der Wärmeentzug die klimabedingte Erwärmung des Bodensees abfedern und somit eine positive Wirkung auf das Gesamtgewässer haben. Derzeit wird von Seiten des baden-württembergischen Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft geprüft, wie zusätzliches privates Kapital aktiviert werden kann, um die Anfangsinvestitionen in erneuerbare Wärmequellen zu erleichtern. Die KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (KEA-BW) steht den Kommunen beratend zur Seite und unterstützt, organisatorische und technische Hürden zu überwinden.

MESSE FRIEDRICHSHAFEN | Eigener Strom für die Messe Friedrichshafen: Das Unternehmen geht mit der Installation einer Photovoltaik-Großanlage einen weiteren bedeutenden Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Mit einer Gesamtleistung von bis zu 5,5 Megawatt Peak, 12.350 PV-Modulen auf einer Fläche von 25.000 Quadratmetern wird die Dachanlage zur größten in der Bodenseeregion.

„Unser Ziel ist es, den Großteil des Jahresstrombedarfs unseres Unternehmens künftig selbst zu erzeugen, damit einen wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten und zusätzlich Überschüsse als grünen Strom ins Netz einzuspeisen“, sagt Messe-Geschäftsführer Klaus Wellmann. „Gleichzeitig tragen wir erheblich zur Reduzierung der CO₂-Emissionen bei.“ Geplant ist der Projektstart noch im Jahr 2024, die Inbetriebnahme der Anlage ist für Ende 2025 vorgesehen.

Mit dem Großprojekt geht nach einer kurzen Planungsphase von 1,5 Jahren ein komplexes Energieprojekt an den Start. Die Messegesellschaft schafft damit eine leistungsfähige Infrastruktur mit Zukunftsperspektive und leistet einen deutlichen Beitrag zu den Klimazielen der Stadt Friedrichshafen. Darüber hinaus wird der Überschuss als grün er Strom in das Netz für die Region eingespeist. „Diese Maßnahme ist energetisch und strategisch richtig. Mit Blick auf die Nachhaltigkeits-Strategie der Stadt muss die Nutzung von erneuerbaren Energien in allen Bereichen – auch in unseren Gesellschaften – großen Vorrang erfahren“, erklärt Andreas Brand im November 2024, zum damaligen Zeitpunkt Aufsichtsratsvorsitzender der Messe Friedrichshafen und Oberbürgermeister der Stadt Friedrichshafen.

12.350 PV-Module verwandeln

Sonnenlicht in grünen Strom

Geplant ist die Installation der PV-Großanlage mit Projektkosten von 7,5 Millionen Euro auf insgesamt zehn Tonnendächern der Messe. Sie wird jährlich etwa 5.700 MWh Ökostrom erzeugen, was in etwa dem Verbrauch von 2.000 Haushalten entspricht. Technik und Architektur sind auf das anspruchsvolle Veranstaltungsgeschäft abgestimmt. Ein 2-MW-Batteriespeicher sorgt unter anderem dafür, dass auch nachts ausreichend Energie auf dem Messegelände zur Verfügung steht und den sehr schwankenden Strombezug größtenteils ausgleicht.

Der Planung der PV-Großanlage ging eine intensive Vorarbeit voraus: Diese umfasst unter anderem eine Flächenpotenzialanalyse, Machbarkeitsstudien und eine Angebotsabfrage, die besonde rs auch regionale Firmen bei der Auftragsvergabe berücksichtigt. Da die Installation ausschließlich auf den zehn bestehenden Dachflächen erfolgt, ist gewährleistet, dass keine Flächenversiegelung vorgenommen wird.

Weitere Informationen unter: www.messe-friedrichshafen.de

Das Angebot soll deutlich verbessert werden, Fahrgäste können zukünftig mit dem „Hochrhein-Bodensee-Express“ (HBE), der Basel und Herisau über Waldshut-Tiengen, Schaffhausen und Konstanz verbindet, von Baden-Württemberg in die Schweiz und wieder zurück fahren. Die Fahrzeit der neuen Direktverbindung zwischen Basel Badischer Bahnhof und St. Gallen wird sich auf 2 Stunden und 20 Minuten verkürzen (rund 20 Minuten schneller als die heutige Umsteigeverbindung), zwischen Basel und Romanshorn auf 2 Stunden (rund 10 Minuten schneller als die heutige Umsteigeverbindung). Der Bahnhof Waldshut wird zu einem Knotenbahnhof umund ausgebaut. Auf der modernisierten Strecke werden Halbtax- und Generalabonnemente anerkannt, was die Attraktivität des Angebots für Schweizer Fahrgäste zusätzlich erhöht.

2025 sollen dann die Hauptarbeiten beginnen: die Elektrifizierung der 75 Bahnkilometer zwischen Basel und Erzingen sowie die Modernisierung und die barrierefreie Gestaltung von 17 Stationen und 36 Bahnsteigen. In Rheinfelden-Warmbach, Bad Säckingen-Wallbach und Waldshut-West werden neue Haltepunkte eingerichtet. Die Stationen Tiengen und Lauchringen werden zu Kreuzungsbahnhöfen umgebaut. Zudem wird in Tiengen ein Umrichterwerk errichtet.

Wie der baden-württembergische Verkehrsminister Hermann mitteilte, teilen sich die deutsche und schweizerische Seite die Kosten in Höhe von 434 Millionen Euro, die auf deutscher Seite vom Bundesver-

ÖPNV | Die Hochrheinbahn zwischen Basel und Herisau wird elektrifiziert und ausgebaut. Ein neuer Regionalexpress wird das Angebot auf der Strecke ergänzen. Eines der wichtigsten grenzüberschreitenden Verkehrsprojekte in Südbaden geht damit in die nächste Phase. Im Rahmen des Infrastrukturprojektes wird die Hochrheinstrecke bis Ende 2027 vollständig elektrifiziert und ausgebaut.

kehrsministerium, dem Land Baden-Württemberg sowie den Landkreisen Lörrach und Waldshut finanziert werden. Die Schweiz beteiligt sich am Ausbau und der Elektrifizierung der Hochrheinbahn mit 50 Millionen Franken. Eine entsprechende Vereinbarung haben der Schweizer Bundesrat Albert Rösti und Winfried Hermann am 28. Oktober 2024 im Rahmen eines digitalen Treffens unterzeichnet.

Broschüre zur Hochrheinbahn erhältlich unter www.die-hochrheinbahn.de/ mediathek oder QR-Code

www.die-hochrheinbahn.com

HOLENSTEIN AG | Die Holenstein AG ist ein führendes Logistikund Transportunternehmen in der Ostschweiz. In Konstanz ist das Schweizer Familienunternehmen seit 1990 als Holenstein GmbH mit einem eigenen Standort vertreten. Im Rahmen einer konsequenten Nachhaltigkeitsstrategie baut das Unternehmen seine PhotovoltaikAnlagen laufend aus und hat den ersten vollelektrischen LKW in seine Fahrzeugflotte integriert.

Der Betrieb eines Logistik- und Transportunternehmens mit über 100.000 m2 Lagerfläche und 125.000 Palettenplätzen sowie der entsprechenden Gebäude- und Lagertechnik mit Gabelstaplern und Niederflurförderfahrzeugen benötigt immer mehr Strom. Deshalb setzt Holenstein bereits seit 2014 auf die Produktion von eigenem Solarstrom. Im Jahr 2015 ermöglichten die Transport- und Logistikprofis mit der Teilvermietung der Dachfläche des Logistikcenters in Schwarzenbach den Bau einer der größten Photovoltaikanlagen der Schweiz mit über 10.000 Modulen auf einer Fläche von 15.000 m2

Installierte Gesamtleistung von über 1 Megawatt-Peak

Im Jahr 2022 konnte dann auf dem Dach des Erweiterungsbaus in Schwarzenbach die erste eigene Großanlage mit 2.000 Solarmodulen auf einer Fläche von 3.500 m2 realisiert werden. Auch in Konstanz wird laufend in die Solarenergie-Gewinnung investiert. In diesem Jahr wurde die Photovoltaikanlage um eine Fläche von 1.200 m2 mit einer Leistung von 100 Kilowatt-Peak erweitert, was den Eigenversorgungsgrad von 17 % auf rund 40 % erhöhte.

Für die Jahre 2025-2026 ist in Konstanz ein weiterer Ausbau um 100 Kilowatt-Peak geplant. Insgesamt betreibt Holenstein heute an den Standorten WiI, Schwarzenbach und Konstanz auf einer Fläche von 4.150 m2 Photovoltaikanlagen mit 3.200 Solarmodulen. Mit einer Gesamtleistung von 1.010 Kilowatt-Peak decken diese den Strombedarf und sparen jährlich rund 154 Tonnen CO2 ein.

Volvo FH Aero Electric – der neue Star in der Flotte

Seit Sommer 2024 bereichert der erste vollelektrische LKW die Fahrzeugflotte von Holenstein. Der neue Volvo FH Aero Electric verfügt über sechs Batterien mit einem Gesamtgewicht von 3.000 kg und einer maximalen Batteriekapazität von 540 kWh. Dies ermöglicht eine Reichweite von bis zu 400 km bei einer Nutzlast von 23,8 Tonnen. Ein wichtiger Meilenstein für Holenstein auf dem Weg zu einem nachhaltigeren Gütertransport.

Modernste Technologien für Lagerlogistik und Transportabwicklung, automatisierte Hochregallager für die unterschiedlichsten Güter, 400 Mitarbeitende und rund 130 Fahrzeuge sind für die Kunden täglich im Einsatz.

Internationale Transporte: Als Mitglied verschiedener Netzwerke und Kooperationen realisieren wir europaweit kurze Lieferzeiten. Deutschland, Schweiz, BENELUX und Vorarlberg sowie die Häfen Bremen und Hamburg bedienen wir täglich.

Im Bereich Lagerlogistik bieten wir an unseren Standorten in CH-Wil, CH-Schwarzenbach, CH-Schaffhausen, CH-Bürglen und D-Konstanz auf rund 100.000 m2 Lagerfläche Platz für über 125.000 Paletten.

Verzollung: Für Ihre Export- und Importgüter übernehmen unsere rund 18 Zolldeklaranten die gesamte Zollabwicklung.

Holenstein GmbH, Max-Stromeyer-Str. 31, D-78467 Konstanz

Tel. +49 7531 89284 0, www.holenstein.de

VORARLBERG | In mehreren Kilometern schlummern tiefe heiße Quellen, die für eine CO2freie Wärmeversorgung genutzt werden können – eine im Mai 2024 vorgestellte Studie zeigt, dass es in Vorarlberg zwei Zonen gibt, die für eine wirtschaftliche Erschließung geeignet wären: Den Norden des Rheintals und den Raum Feldkirch.

„Wir haben in den letzten Wochen gesehen, dass für die Energieversorgung Vorarlbergs gleich mehrere Schätze gehoben werden können: Die Wärme aus dem Bodenseewasser oder auch die Abwärme, die bei der Industrieproduktion oder bei Kläranlagen entsteht. Jetzt wissen wir: Auch tief unter der Erde liegt enormes Potenzial, um Vorarlberg künftig unabhängig von fossilen Energieträgern zu machen“, sagt Energielandesrat Daniel Zadra. Vorarlberg hat sich mit der Energieautonomie ein ambitioniertes Ziel für den Klimaschutz gesetzt. Bis spätestens 2050 soll die gesamte Energieversorgung auf erneuerbare Energieträger umgestellt sein. Eine der großen Herausforderungen dabei ist die Umstellung der gesamten Wärmeversorgung in Haushalten, in Dienstleistungsbetrieben, in Gewerbe und Industrie.

„Um die Datenlage zu verbessern und die Potenziale detaillierter bestimmen zu können, sind eine ganze Reihe vertiefender Analysen durchgeführt worden. Jede dieser Analysen war begleitet von konkreten Vorschlägen für weitere Schritte in Richtung Erschließung und Umsetzung“,

Mehr Information online unter voralberg.at

so Zadra. Der Zielhorizont für Bregenz bzw. das nördliche Rheintal stellt der so genannte Autochthone Malm dar, der dort in einer Hochzone (Struktur Bregenz) und somit einer wirtschaftlich darstellbaren Tiefenlage von 4.700 bis 4.900 Meter mit erwartbaren Temperaturen von rund 150 °C vorliegt. Für einen potenziellen Standort Feldkirch kommen die Ablagerungen des Helvetikums als Zielhorizont in Frage. Die Basis des Helvetikums liegt in Feldkirch in 4.500 Meter Tiefe und umfasst den gesamten geologischen Aufbau des Umfelds.

Experten rieten als nächsten Schritt ein Seismik-Verfahren durchzuführen, das durch die flächenhafte Auslegung von Messlinien eine relativ genaue Abbildung des Untergrunds ermöglicht. Die Messanordnung besteht dabei aus einem möglichst gleichmäßigen Raster von Geophonen und Vibrationspunkten. Im September 2024 kündigte Zadra eine solche 3D-Seismik-Messung an, die nun weitere Rückschlüsse liefern soll.

Hier dreht sich was: Seit 22 Jahren haben Kommunen und Wirtschaftsförderungen gemeinsam mit den Machern des Wirtschaftsmagazins Bodensee ein Ohr am Puls des Sees (Titel WiMa 2023; aquaTurm Radolfzell, Foto: Michael Schellinger)

IM GESPRÄCH | Künstliche Intelligenz ist nicht nur ein Trend – sie revolutioniert unsere Welt auf allen Ebenen. Ob in der Automatisierung von Prozessen, der Optimierung von Entscheidungen oder als Treiber für Innovationen: KI dringt in fast jeden Lebensbereich vor und verändert, wie wir arbeiten und leben. Mit diesen Veränderungen gehen Risiken, vor allem aber Chancen einher – auch im Handwerk.

Über diese Chancen sprachen wir mit Georg Hiltner, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Konstanz.

Herr Hiltner, wie verändert sich das Handwerk durch neue Technologien wie die Künstliche Intelligenz (KI)?

KI findet mittlerweile in vielen Branchen Anwendung, um die Effizienz zu steigern, und das Handwerk bildet da keine Ausnahme. Ob bei der Planung und Verwaltung von Bauprojekten, in smarten Werkstätten oder im Bereich 3D-Druck –KI hält zunehmend Einzug. Laut einer Studie des Mittelstand Digital Zentrum Handwerk sehen 80 Prozent der befragten Handwerksunternehmer KI als hilfreiche Unterstützung an, aber nicht als Ersatz für Manpower. Auch soll die KI eher dabei helfen, bestehende Prozesse zu optimieren als neue Produkte oder Prozesse zu schaffen.

Können Sie uns konkrete Anwendungsbeispiele im Handwerk nennen?

Gerne. CNC-Maschinen, die durch KI gesteuert werden, ermöglichen es Schreinereien, komplexe Formen präzise und effizient herzustellen. Im Bauhandwerk gibt es KI-gestützte Systeme, die

Gebäudeschäden analysieren und diagnostizieren. Auch im Bereich der Kundenkommunikation sind KI-Lösungen wie Chatbots oder virtuelle Assistenten im Einsatz, um Terminbuchungen zu vereinfachen oder individuelle Angebote zu erstellen. Die vorausschauende Wartung von Maschinen, bei der KI potenzielle Ausfälle vorhersagen kann, ist ebenfalls ein wachsendes Anwendungsfeld.

Welche Vorteile bietet der Einsatz von KI im Handwerk konkret?

Zunächst einmal steigert sie die Effizienz, da Arbeitsprozesse automatisiert und optimiert werden können. Das spart Zeit und führt zu weniger Fehlern. Zudem können Kosten gesenkt werden, etwa durch eine optimierte Materialbeschaffung oder durch die Reduktion von Ausfallzeiten bei Maschinen. Auch der Fachkräftemangel kann durch KI zumindest teilweise abgefedert werden. Automatisierte Prozesse und assistierende Systeme machen handwerkliche Berufe attraktiver und verringern gleichzeitig die körperliche Belastung.

» KI wird die Rolle des Handwerkers verändern, weg von der rein manuellen Tätigkeit hin zu einem technologisch unterstützten Beruf, der mehr Fokus auf Planung, Koordination und Qualitätskontrolle legt.

Georg Hiltner, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Konstanz

Was hindert dennoch viele Betriebe, sich an das Thema KI zu wagen?

Da ist zum einen die Implementierung von KI, die natürlich mit Kosten verbunden ist. Für kleine Betriebe kann das eine große Hürde darstellen. Ein weiteres Problem ist die Datensicherheit. Vernetzte KI-Systeme greifen auf sensible Kundendaten zu, was strenge Datenschutzvorgaben erfordert. Manche Systeme sind außerdem sehr komplex, das heißt die Einführung und Bedienung von KI erfordert oft neue Kompetenzen, die erst aufgebaut werden müssen. Ohne die Investition in Weiterbildung geht es nicht. Wir führen für unsere Mitglieder immer wieder – teilweise mit Partnern - Infoveranstaltungen zum Thema KI durch. Auch als Bildungsträger sind wir bereits dabei, entsprechende Angebote zu entwickeln.

Wie könnte die Zukunft des Handwerks mit KI aussehen? Worauf müssen sich die Unternehmen einstellen?

KI wird die Rolle des Handwerkers verändern, weg von der rein manuellen Tätigkeit hin zu einem technologisch unterstützten Beruf, der mehr Fokus auf Planung, Koordination und Qualitätskontrolle legt. Dennoch werden die handwerklichen Fertigkeiten nach wie vor im Mittelpunkt stehen, die Kreativität und Expertise der Handwerker bleiben unverzichtbar. Neue Berufsfelder werden entstehen und dafür werden wir neue Rahmenbedingungen brauchen. Meine Empfehlung an Handwerksbetriebe wäre, sich frühzeitig mit dem Thema KI auseinanderzusetzen und kleine, testbare Projekte zu starten. So können Unternehmen schrittweise Erfahrungen sammeln und sich für die Zukunft wappnen. Wer jetzt nicht handelt, läuft Gefahr, den Anschluss zu verlieren.

Handwerkskammer

Konstanz

Webersteig 3

D-78462 Konstanz

Tel. +49 7531 2050 info@hwk-konstanz.de www.hwk-konstanz.de www.bildungsakademie.de

„Wir gehören zu den wirtschafts-

IM GESPRÄCH | Die Wirtschaftsregionen rund um den Bodensee sind eng miteinander verbunden. In Konstanz ist es insbesondere die Nähe zur Schweiz, die das Leben und die Wirtschaft in der Region prägt. Darüber und warum die gute Zusammenarbeit nicht gefährdet werden darf, haben wir mit Katrin Klodt-Bußmann, Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee und Jérôme Müggler, Direktor der IHK Thurgau, gesprochen.

Frau Klodt-Bußmann, Herr Müggler, wie würden Sie die deutsch-schweizerische Wirtschaftsregion beschreiben? Klodt-Bußmann: Die traditionell starke wirtschaftliche, soziale und kulturelle Verflechtung im deutsch-schweizerischen Grenzraum ist das herausragende Merkmal unserer Region. Unser Wirtschaftsraum ist so eng verwoben, dass wir eigentlich nicht vor zwei Regionen sprechen können. Charakteristisch ist auch die Branchenvielfalt. Hier sind viele Unternehmen aus verschiedenen Sektoren ansässig, darunter Maschinenbau, Chemie, Pharma, Elektro- und Feinmechanik, aber auch eine bunte Gründerszene in den Bereichen Nachhaltigkeit, Medizintechnik, Bildung und KI.

Müggler: Ich kann das nur bestätigen. Auch in den Bereichen Handel, Forschung und Entwicklung, Logistik und Tourismus ist unsere Region stark. Die Wirtschaftsstruktur im Süden Deutschlands und in der Nordschweiz ist zudem sehr ähnlich

und vor allem mittelständisch geprägt. Viele Unternehmen sind inhabergeführt und „Hidden Champions“, die im globalen Markt aktiv sind.

Klodt-Bußmann: Vielleicht ist das auch ein Grund, warum unsere Grenzregion gern unterschätzt wird. Es gibt nicht den einen großen Industriestandort. Deswegen ist vielen auch nicht bewusst, wie stark unsere Region ist. Wäre die internationale Bodenseeregion ein Nationalstaat, würde er mit einer Bruttowertschöpfung von 67.000 Euro pro Einwohner zu den fünf wirtschaftsstärksten Staaten Europas gehören.

Müggler: Damit das so bleibt, müssen die Grenzen für den Handel und den Personenverkehr offen sein. Offene Grenzen fördern wirtschaftliche Aktivitäten. Das kann man in Konstanz bei der Schänzlebrücke gut sehen. Täglich passieren dort tausende Autos und Lastwagen in beide Richtungen die Grenze.

Katrin Klodt-Bußmann (53) ist seit Januar 2024 die neue Hauptgeschäftsführerin der IHK Hochrhein-Bodensee. Zuvor war sie Professorin für Wirtschaftsrecht sowie u.a. für Großkanzleien und einen Automobilkonzern tätig.

Jérôme Müggler (44) ist seit 2019 Direktor der Industrie und Handelskammer Thurgau. Zuvor war er für das Beratungsunternehmen KPMG in Zürich tätig. Studiert hat der Thurgauer Geschichte und deutsche Literatur an der Universität Zürich sowie strategisches Marketing und marktorientierte Unternehmensführung an der Universität Basel.

Würde man die Grenze schließen oder den Übergang erschweren, wirkt sich das direkt auf die Wirtschaft und das Leben der Menschen im Grenzraum aus.

Klodt-Bußmann: Das konnten wir gut beobachten, als während der Corona-Krise die Grenzen zeitweise geschlossen waren. Tausende Pendlerinnen und Pendler, die täglich zur Arbeit in die Schweiz fahren, waren betroffen. Dem deutschen Einzelhandel fehlte plötzlich die Schweizer Kundschaft. Und die Unternehmen, die häufig Standorte auf beiden Seiten der Grenze unterhalten, wussten zeitweise nicht, wie sie ihre Lieferketten und Produktionen aufrechterhalten können. In dieser Zeit wurde besonders deutlich, wie wichtig es ist, dass die Zusammenarbeit gut funktioniert.

Wo sehen Sie Herausforderungen?

Müggler: Aktuell sehe ich vor allem die laufenden Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU über die Weiterentwicklung der Bilateralen Verträge als Herausforderung, die auch die Grenzregion betreffen. Dabei geht es um eine Handvoll Marktzugangsabkommen, von welchen beide Seiten stark profitieren. Wenn der bilaterale Weg weiter erodiert, würde dies dem Handel in der Region schaden.

Klodt-Bußmann: Dass die Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU so schwierig sind, hat auch mit den unterschiedlichen politischen Systemen zu tun. Für die Menschen in der Schweiz ist die direkte Demokratie mit Volksabstimmungen sehr wichtig. Das sollten wir respektieren.

Müggler: Ein wichtiger Punkt in den Verhandlungen ist die Rolle des Europäischen Ger ichtshof (EuGH), der im Streitfall europäisches Binnenmarktrecht auslegen soll. Die Schweiz kennt ihrerseits keine Verfassungsgerichtsbarkeit im eigentlichen Sinne. Deshalb ist es für die Schweiz

schwieriger, ein System zu akzeptieren, in dem das Stimmvolk nicht das letzte Wort haben würde. Im gleichen muss die Schweiz verstehen, dass eine Teilnahme am Binnenmarkt eben an gewisse Regeln gebunden ist, die auch für die EU-Mitglieder gelten.

Wird es eine Lösung geben?

Klodt-Bußmann: Fehlen entsprechende bilaterale Abkommen, ist das für die Unternehmen mit viel Aufwand und Kosten verbunden. Abkommen schaffen Rechtssicherheit, minimieren Handelshemmnisse und unterstützen die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft von Unternehmen in beiden Regionen. Die Abkommen bieten klare und einheitliche Regeln und reduzieren Unsicherheiten, insbesondere bei Fragen der Produktsicherheit, Umw eltstan dar ds und technischen Vorschriften. Angesichts der zahlreichen Gespräche zwischen deutschen und Schweizer Akteuren und dem spürbaren

Willen auf beiden Seiten, die enge Zusammenarbeit zu vertiefen, bin ich dennoch optimistisch. Die Beziehungen der Schweiz und der EU gleichen manchmal einer Familie. Man setzt sich auseinander, es wird intensiv diskutiert und findet schließlich eine gute Lösung.

Müggler: Ich finde das Bild der Familie sehr schön. Wir haben einen vertrauten Umgang, sind eng verbunden und wissen, was wir aneinander haben. Manchmal wird intensiv diskutiert und verhandelt - und finden eine gute Lösung. Gerade weil die Import- und Export-Zahlen eindeutig zeigen, wie sehr beide Seiten voneinander profitieren. Selbst bei Kritikerinnen und Kritikern der Bilateralen Verträge herrscht dann oft großes Staunen.

Klodt-Bußmann: Wir müssen den Menschen immer wieder erklären, was auf dem Spiel steht. Hierfür ist die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Industrie- und Handelskammern (IHKs), wie zwischen Deutschland und der Schweiz, von großer Bedeutung. Der regelmäßige Austausch der IHKs stärkt die Stimme der Unternehmen in unserer Region gegenüber Regierungen und internationalen Institutionen.

Industrie- und Handelskammer

Hochrhein-Bodensee

Reichenaustraße 21 D-78467 Konstanz

Tel. +49 7531 2860 100 info@konstanz.ihk.de www.ihk.de/konstanz

IM GESPRÄCH | Wie kann die Energiewende gelingen und was ist aus Sicht der Wirtschaft dabei wichtig? Wir sprachen mit Präsident Martin Buck der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) und Dr. Sönke Voss, IHK-Hauptgeschäftsführer, über die großen Herausforderungen, vor denen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft bei der Energiewende stehen.

Herr Dr. Voss, wie steht die Wirtschaft zur Energiewende? Dr. Sönke Voss: Die Energiewende kann nur mit wirtschaftlich erfolgreichen Unternehmen gelingen. Viele Betriebe aber stehen inzwischen mit dem Rücken zur Wand. Der aktuelle konjunkturelle Abwärtstrend macht auch unserer wirtschaftsstarken Region zu schaffen. Die Attraktivität des Standorts Deutschland hat Schaden genommen. Wir haben massiv an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt. Die Betriebe leiden unter einer überbordenden Bürokratie, die kaum mehr Gestaltungsraum und Platz für Ideen und Innovationen lässt, und unter der teuren Energie. Die Industrie als Leitbranche steht durch die hohe Kostenbelastung und den Strukturwandel besonders unter Druck und ist in die Rezession gerutscht. Hohe Energiepreise bremsen sowohl unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit als auch die Nachfrage insgesamt aus. Die Umsätze in und Absätze aus Deutschland sind im Sinkflug. Hier besteht dringender politischer Handlungsbedarf. Darüber hinaus ist vor allem auch die Energiewirtschaft besonders durch bürokratische Regelungen belastet. Genehmigungsverfahren dauern viel zu lange. Das hemmt den Ausbau Erneuerbarer Energien. Deshalb gilt: Ohne nachhaltigen Bürokratieabbau und stimmige, verlässliche Rahmenbedingungen für die Wirtschaft wird die Energiewende nicht gelingen.

Herr Buck, Deutschland will bis 2030 seine Treibhausgasemissionen erheblich reduzieren – und bis 2045 die Klimaneutralität erreicht haben. Wo sehen Sie die wichtigsten Voraussetzungen für ein Gelingen der Energiewende?

Martin Buck: Drei kritische Fragen sind beim Gelingen der Energiewende aus meiner Sicht entscheidend: Erstens: Wie und wo können wir möglichst viel Energie sparen? Zweitens: Wie lässt sie sich Energie am effektivsten „ernten“, also abschöpfen, und drittens: Wie bekommen wir das Speichern und Verteilen in den Griff? Und ich bin mir sicher, dass wir keinen dieser drei zentralen Punkte durch überbordende Regularien, Bürokratie und Vorschriften oder eine einseitige und sprunghafte Subventionspolitik erreichen werden. Ganz im Gegenteil. Das würde uns wirtschaftlich immer weiter in einen Abwärtsstrudel reißen. Was wir brauchen, ist die Stärkung der Wirtschaft, das Vertrauen auf marktwirtschaftliche Prinzipien und den Fokus auf deutlich mehr Innovationen. Energie einzusparen liegt im Eigeninteresse der Wirtschaft und wir brauchen hier einen CO2-Preis, der im europäischen Emissionshandel marktwirtschaftlich wirkt. Netzentgelte müssen

insgesamt reduziert werden und es darf nicht darauf ankommen, mit welcher Methode oder Technologie Einsparungen erzielt werden, sondern dass am Ende nur die Einsparung an sich finanziell attraktiv ist. Weiterer wesentlicher Punkt ist das „Beschaffen“ von Energie. Zentrale Voraussetzung hierfür ist ein deutlich beschleunigter und vor allem auch effizienterer und damit kostengünstigerer Netzausbau. Dafür braucht es endlich eine verlässliche Politik, die den Unternehmen den Raum für Innovation und unternehmerische Tätigkeit gibt und so Kreativität freisetzt. Das krampfhafte Fördern einzelner Technologien gepaart mit unendlichen Dokumentationspflichten ist ein Irrweg. Die Stromerzeugung mit dem tatsächlichen Stromverbrauch in Einklang zu bringen, ist ein Thema für sich und wird nur funktionieren, wenn wir einerseits die Speicherkapazitäten massiv erweitern und andererseits die Elektrizitätswirtschaft schnellstmöglich digitalisieren. Auch hier brauchen wir maximale Flexibilität, Innovationsfreude, die für die Unternehmen nicht zur Innovationslast wird, und zügige, einfache Genehmigungsverfahren.

Wenn uns dies alles gelingt und schlanke Genehmigungsverfahren auf hohe Skalierungseffekte neuer Technologien treffen, dann bin ich zuversichtlich, dass die deutsche Wirtschaft auch im Bereich „Energiewirtschaft“ Exportschlager entwickeln kann. Das muss unser Ziel sein.

Wie wichtig ist das Thema Wasserstoff für die Energiewende?

Dr. Sönke Voss: Sehr wichtig. Wasserstoff ist ein zentraler Baustein der klimagerechten Transformation der Wirtschaft. Zahlreiche regionale Unternehmen sind bereits in Sachen Wasserstoff tätig. Erste Elektrolyseure und Wasserstofftankstellen werden geplant, Geschäftsmodelle entwickelt, Innovationen erprobt und getestet. Unsere IHK vernetzt die regionalen Experten, unterstützt bei Innovationsprojekten und hatte sich massiv für die nun im Wasserstoff-Kernnetz eingeplante Leitung an den Bodensee eingesetzt. Darüber kommen auf einer „Wasserstoff-Autobahn“ mittel- bis langfristig signifikante Mengen an Wasserstoff in die Region, gleichzeitig ist dies der erste Schritt in Richtung einer Anbindung an Leitungen aus Südeuropa und einen europäischen Markt für Wasserstoff. Zudem gibt es erste konkrete Planungen der regionalen Versorger, welche Leitungen im Verteilnetz auf Wasserstoff umgestellt werden und wo schon heute neue Leitungen mitgedacht werden müssen, z.B. im Zuge anderer Tiefbaumaßnahmen. Allerdings ist aus heutiger Sicht nicht mit einem flächendeckenden Wasserstoffnetz bis in alle Betriebe und Wohngebäude zu rechnen. Wasserstoff wird auf absehbare Zeit ein knappes Gut sein und vor allem in bestimmten industriellen Prozessen sowie in Kraftwerken zum Einsatz kommen. Wir brauchen daher eine neue gesamtenergetische Denkweise: Strom, Gas und Wärme – international, regional und lokal. Es muss sichergestellt werden, dass die jeweils notwendige Versorgung in der Fläche garantiert ist. Und es muss durch umfassende Informationen sowie eine transparente und öffentliche Kommunikation eine positive Akzeptanz für Erneuerbare Energieanlagen und Energieinfrastruktur geschaffen werden. Denn der Ansatz „null Flächenverbrauch, maximaler Naturschutz, flächendeckende Infrastruktur und dies alles zu geringen Kosten“ wird nicht funktionieren, zumal wir neben der Energiewende noch weitere Mammutaufgaben vom Bildungsbereich über marode Verkehrsinfrastruktur bis hin zur Verteidigung haben.

Was tut sich in Sachen Wasserstoff in der Region?

Martin Buck: Die frühzeitige Versorgung mit Wasserstoff ist wichtig, weil regionale Unternehmen in diesem Bereich Produkte, Anlagen und Dienstleistungen anbieten oder entwickeln und unter Hochdruck an neuen Lösungen arbeiten. Es besteht viel Potenzial für den Export dieser Lösungen in

die ganze Welt. Wichtig ist allerdings, dass hier die ganze Wertschöpfungskette von der Stromerzeugung über den Elektrolyseur und die Verteilung von Wasserstoff bis hin zur Verwendung in Produktionsprozessen in kleinerem Maßstab erprobt und dann skaliert werden kann. In der Praxis erleben wir aber viel zu oft, dass Unternehmen mit größtem Einsatz und unter hohen Kosten Nachhaltigkeits-Innovationen und -Projekte angehen, die dann aber durch unzählige Auflagen, Gutachten und Genehmigungsprozesse endlos in die Länge gezogen werden oder komplett scheitern. So kann eine erfolgreiche Transformation nicht gelingen. Die Politik und die Behörden sind jetzt dringend gefordert, die Genehmigungsverfahren für Elektrolyseur-Anlagen zu vereinfachen und auch verlässliche Rahmenbedingungen für deren Betrieb zu schaffen. Ansonsten werden andere Länder einen Technologievorsprung haben und unsere regionalen Unternehmen einen Nachteil.

IHK Bodensee-Oberschwaben Lindenstr. 2

D-88250 Weingarten

Tel. +49 751 409-0 info@weingarten.ihk.de www.ihk.de/bodensee-oberschwaben

IM GESPRÄCH | Mathias Auch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg, über die Situation auf dem Arbeitsmarkt

Herr Auch, die wirtschaftliche Lage ist angespannt, der Arbeitsmarkt hat sich gewandelt und gleichzeitig fehlen überall Fachkräfte. Wie blickt die Arbeitsagentur auf die Lage hier vor Ort?

Zwar stehen wir in der Region Bodensee-Oberschwaben vergleichsweise solide da, doch die konjunkturelle Lage sowie die Transformationsprozesse in der Wirtschaft schlagen sich auch auf unseren regionalen Arbeitsmarkt nieder. Dieser ist im Prinzip zweigeteilt: Einerseits steigt seit einiger Zeit die Arbeitslosigkeit nach und nach an und die Zahl der bei der Agentur für Arbeit gemeldeten Stellen geht deutlich zurück. Andererseits wächst die Beschäftigung kontinuierlich und es gibt weiterhin Bereiche, die händeringend Personal, vor allem Fachkräfte suchen.

Wie erklären Sie sich das und was sind die Herausforderungen auf diesem Arbeitsmarkt?

Angebot und Nachfrage zusammenzubringen wird zunehmend schwerer. Nicht selten haben arbeitslose Menschen nicht die am Markt gesuchten Qualifikationen oder, was noch schwerer wiegt, gar keinen Berufsabschluss. Eine neue Arbeit aufzunehmen oder eine bestehende Tätigkeit langfristig zu halten, wird so deutlich schwieriger. In anderen Worten: Für Geringqualifizierte wird die Luft am Arbeitsmarkt immer dünner. Die laufenden Transformationsprozesse, verursacht z. B. durch Digitalisierung und Dekarbonisierung, verstärken das noch. Wir können den Wandel am Arbeitsmarkt nur erfolgreich bewältigen, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entsprechend aus- und weitergebildet werden – und Arbeitgeber das nach Kräften unterstützen. Dabei sind die Fördermöglichkeiten für Arbeitgeber und Arbeitnehmer sehr umfangreich.

Ganz generell empfehle ich den Betrieben daher, sich direkt beim Arbeitgeber-Service individuell beraten zu lassen, um die passenden Angebote zu finden. Das Gleiche gilt natürlich auch für Arbeitnehmer, ganz gleich ob Beschäftigte oder Arbeitsuchende, diese können sich entweder über die Arbeitsvermittlung oder die „Berufsberatung im Erwerbsleben“ über Weiterbildungsmöglichkeiten informieren.

Welche Rolle nimmt dabei die Agentur für Arbeit ein?

Wir beraten, investieren in Bildung und suchen nach konkreten Lösungsansätzen. Das beginnt bei der Berufsorientierung von jungen Menschen am Übergang von der Schule in den Beruf, gilt insbesondere aber auch für Menschen, die schon im Erwerbsleben stehen. Für diese hat die Agentur für Arbeit mit der „Berufsberatung im Erwerbsleben“ ein neues Angebot geschaffen. Das frühzeitige Erkennen von Qualifizierungsbedarfen und die finanziellen Fördermöglichkeiten des Qualifizierungschancengesetzes (QCG) tragen dazu bei, Arbeitslosigkeit präventiv zu vermeiden und für Betriebe langfristig Fachkräfte zu sichern. Wichtig sind aber auch ganz konkrete Ansätze, um die Rahmenbedingungen für die Transformation zu verbessern. So z. B. das Modell „Direkteinstieg Kita“ in Baden-Württemberg. Hier können lebens- und berufserfahrene Menschen in unter zwei Jahren und bei vollem Gehalt eine Ausbildung zur Sozialpädagogischen Assistenz machen. In Singen, Ravensburg und Leutkirch haben sich seit September 2023 insgesamt schon 76 Personen für den neuen Bildungsgang entschieden. Das sind 76 ganz konkrete Beiträge gegen den Fachkräftemangel in Erzieherberufen.

Mathias Auch (49) ist seit Juli 2022 Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg. Zuvor war er in gleicher Position bei der Agentur für Arbeit in Ulm.

Der Bezirk der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg umfasst die Landkreise Konstanz und Ravensburg sowie den Bodenseekreis mit etwa 800.000 Einwohnern und über 330.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Neben der Hauptagentur in Konstanz gibt es Geschäftsstellen in Singen, Überlingen, Friedrichshafen, Ravensburg und Wangen im Allgäu.

Kontakt zum Arbeitgeber-Service www.arbeitsagentur.de/vor-ort/konstanz-ravensburg/ unternehmen oder 0800 4 5555-20.

Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg Pressestelle

Stromeyersdorfstraße 1 D-78467 Konstanz

Tel. +49 7531 585 522 www.arbeitsagentur.de

Das Leben steckt voller Chancen. Lassen Sie sich für Ihre weitere Karriere inspirieren – von unserem Online-Erkundungstool New Plan.