7 minute read

Cotacachi: Cuna de la música

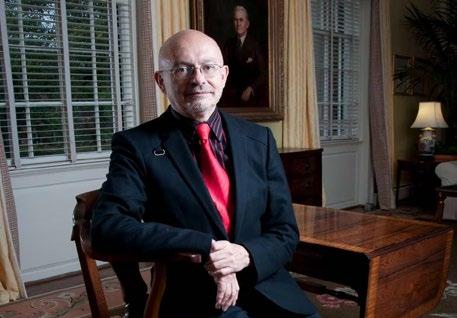

Ramiro Ruiz R. Fotos: Jorge Vinueza

La M Sica Ind Gena

Los investigadores de la música ecuatoriana como Luis Cortijo, autor del libro “Musicología Latinoamericana” y al etnomusicólogo, Segundo Luis Moreno, confirman que los instrumentos musicales de los aborígenes de Ecuador se parecen a los instrumentales asiáticos. También la música tiene elementos comunes con los aires antiguos del pueblo oriental. Esta semejanza podría ayudar a determinar el origen del hombre americano.

El sistema musical indígena, según el análisis de las melodías que se han conservado por la tradición, es un sistema antiguo, utilizado por los egipcios. Se fundamenta en una escala completa de cinco sonidos llamada pentafónica. Así mismo, se ha comprobado que ciertas canciones incásicas han sido apreciadas por los chinos como aires muy antiguos de su pueblo.

El indio de la sierra quizá por la soledad en que vive, o los rudos parajes, adoptó el tono menor, triste y monótono para los cantares y danzas. Se inspiraron en la naturaleza: el gorjeo de las aves, el susurro del viento, el murmullo de los ríos. Así lo demuestran las canciones y la música conservadas por la tradición de las comunidades indígenas y transcritas por Segundo Luis Moreno. Una de ellas, la música y el canto de la danza de los Abagos. Cumbas Conde, revela las facultades artísticas de los aborígenes de Imbabura. Nos dejan apreciar la hermosa y variada música de la danza de los “Abagos”, en la fiesta de Corpus Cristo, como “El Curiquingue” y otras composiciones propias de la cultura indígena. Esta música ha sido interpretada con instrumentos autóctonos y propios de cada ocasión.

La música forma parte esencial de la vida de los indígenas. Todos tocan algún instrumento, generalmente la flauta, la mejor compañera en los viajes y las faenas diarias.

La falta de documentos ha hecho difícil la investigación musical en la época prehispánica. Sin embargo, la música y la danza fueron, y son, parte de los ritos y fiestas de los aborígenes. En la época de los incas difundieron la música en todo el imperio la música. La persona que no valoraba o trabajaba en el arte, no era digna del aprecio social.

La M Sica En La Colonia

Los indígenas de Cotacachi se distinguieron en la provincia, por la predilección a la música. En la conquista aprendieron a tocar violín, arpa, rondador, bandolín, guitarra.

El arpa era y es todavía, el instrumento favorito de los matrimonios y velorios. La acostumbra que un indio llamado alentador, acompaña llevando el ritmo dando golpes con las palmas de las manos sobre la caja del instrumento. El alentador también cantaba versos, a veces satíricos, y otras, de alabanza a quienes bailaban. Gildo Félix, José y Juan Sánchez, Juan Manuel y José Bonilla, Justo Francisco Quishpe, José Caiza, fueron arpistas de calidad interpretativa. A José Caiza le centraban como músico para las fiestas de la gente de la ciudad. Tocaba sanjuanitos, y toda clase de música de la época, como marchas, valses, poleas, pasillos, el Costillar, el Alza que te han visto. Un músico sobresaliente fue Francisco Farinango, ciego desde la infancia. Santiago Simba y Pedro Anrango fueron excelentes violinistas.

Joaquín Guandinango es un hábil arpero de la comunidad de San Pedro, que tuvo la oportunidad de grabar su música por técnicos suecos para un disco compacto de música ecuatoriana que se difundió internacionalmente.

En la conquista española, los misioneros evangelizaron a los indios. La mejora manera fue la música. Los cantos litúrgicos de la religión católica les atraía por la similitud con la música melancólica. De esta manera, fue fácil para los misioneros adaptar temas cristianos a la música indígena, como los cantos de Semana Santa, el “Salve, Salve Gran Señora”.

A su vez, los españoles introdujeron instrumentos europeos como la guitarra, el arpa, el violín, el bandolín. Enseñaron a los indios a construir instrumentos y ejecutarlos. La fusión de dos culturas musicales permitió la composición de nuevos cánticos como los yaravíes y los sanjuanitos. Pasaron entonces de la escala pentafónica a la de siete tonos.

A los indios más capaces los prepararon para maestros de capilla en las iglesias, enseñándoles a tocar el melodio. Tomás Torres, maestro de capilla indígena cotacacheño, es un testimonio cultural de aquella época.

Tanto en la conquista como en la época republicana, el arpa, el violín, la flauta, el clarinete y el bajo eran los instrumentos que se tocaban en las grandes fiestas religiosas y sociales, mientras que la guitarra y el bandolín eran utilizados en el ambiente popular.

La M Sica En Cotacachi En El Siglo Xix

Cotacachi es un pueblo de un valioso ancestro musical. Sus hombres han tenido desde siempre una innata vocación por la música. En los albores de la cantonización, entre los gremios artesanales organizados por el Concejo Municipal en 1864, existía ya un gremio de músicos ejecutantes de los instrumentos europeos. El primer representante o músico mayor fue Adolfo Almeida. Seguramente este gremio conformó la primera Banda de Músicos del nuevo Cantón.

Segundo Luis Moreno cita los siguientes músicos destacados:

Manuel Albán. Uno de los más antiguos músicos de Cotacachi, nació a principios de la segunda mitad del siglo XVIII. Segundo Luis Moreno pudo rescatar el método español de violín, cuadernos de andantes, contradanzantes, danzas europeos etc. En el estudio de del repertorio concluyó que Manuel Albán fue un músico culto y consagrado violinista. No se sabe quién fue su maestro. Se supone que a lo mejor fue su padre, de origen español. A la muerte de Manuel Albán en 1822, su hijo, José, heredó el violín y una flauta, seguramente los dos instrumentos que él ejecutaba.

José Páliz. Hijo y discípulo de Manuel Albán. Violinista sin rival en la provincia. Músico de excepcional inteligencia artística, quizá superior a la de su padre (Manuel Albán). Estudioso de su instrumento y de los clásicos de su época, como Haydn, Mozart, Weber. Interpretó sinfonías, fragmentos de ópera, danzas clásicas, música religiosa y las novedades musicales europeas de ese entonces. Sorprende como pudo proveerse del material musical en aquellos tiempos de difícil comunicación.

En su repertorio constaban también obras de compositores imbabureños. Tocaba música religiosa y acompañaba en la parroquia a todos los eventos religiosos. A más del violín, ejecutaba la flauta. En las fiestas indígenas de San Juan, San Pedro y Culto Grande, le gustaba participar tocando flauta de carrizo, acompañado de la banda de músicos.

El violín era parte de su vida, no le soltó de sus manos ni en sus últimos años. Cuentan que ya anciano, recibía los rayos del sol sentado en un sillón en la puerta de su tienda, tocando su violín hasta quedarse dormido.

Es inaudito que, siendo hijo legítimo de Manuel Albán, no llevó el apellido de su padre y se apellidó Páliz. Explica su apellido la siguiente anécdota. Cuando José era niño, visitaba la casa de sus padres un sacerdote amigo. El niño le recibía emocionado gritando, “palicito, palicito”. La pronunciación de niño de padrecito por “palicito”. Dese entonces en su familia y en el pueblo, le atribuyeran el nombre que se transformó en el apellido de “palicito”. José se acostumbró a esta identidad que también lo adoptaron sus hermanos y todos sus descendientes. José Páliz consagró su vida a la música y después de cumplir su misión cultural, nos heredó momentos brillantes en la historia de Cotacachi. Falleció en el año de 1.890.

Mercedes Páliz. Hermana menor de José Páliz. Preferida por su talento musical. Tocaba el arpa y cantaba con maestría. Tocaba y cantaba en el balcón de su casa. Salía elegante, adornada con joyas. Encantaba a los transeúntes con la interpretación de su música. Cuando el presidente Urbina visitó Cotacachi, le llevaron a conocer la laguna de Cuicocha. Mercedes integró la comitiva de honor que acompañó al General en la embarcación, deleitándole con sus melodiosas canciones. Mercedes y su hermano José con instrumentos y el canto solemnizaba las festividades religiosas de la ciudad. Murió en 1900, casi al completar un siglo de vida.

Segundo Proaño (Pacheco). Formaba parte de la orquesta de los Páliz. El instrumento favorito fue la flauta que la interpretaba a la perfección, como también el clarinete de do. Fue admirable embocadura y magistral con la interpretación en clarinete de “El Costillar”, una pieza antigua que le adornaba con variaciones, arpegios y cadencias, ejecutadas con gusto y agilidad. Falleció en 1895 a los 73 años de edad. Aparicio Páliz Fabara. Nació el 25 de abril de 1829, hijo y discípulo de José Páliz. Excelente violinista como su padre. Tocaba, además, el clarinete, el arpa, y la guitarra. Murió en el terremoto de 1.868 a los 39 años de edad.

La tradición menciona también a Petrona y a Avelina Páliz Fabara, como excelentes tañidoras del arpa. Los viejos explicaban que Petrona Páliz, a quien vulgarmente le conocían “Mama Chicha”. acompañaba con el arpa en las procesiones y otros actos religiosos.

Adolfo Almeida. Uno de los primeros músicos que aparece después del terremoto. El mejor discípulo de José Reyes, músico Otavaleño, que se radicó en Cotacachi a mediados del siglo XIX y organizó la banda de músicos.

Adolfo Almeida tocaba el clarinete. A la muerte de su maestro asumió la dirección de la Banda y pasó a tocar el requinto. Dominó, como el maestro, casi todos los instrumentos de banda.

En la orquesta tocaba flauta y violín. Excelente cantante de la parroquia acompañado de José Mariano Andrade, músico, maestro de capilla de la parroquia. Experto solfista de la época.

El repertorio de su banda fue selecto y siempre estaba al tanto de las primicias musicales de la época. Fue el músico más destacado en este tiempo, Almeida falleció en 1886 a los 46 años.

David Proaño. Hermano materno de Adolfo Almeida. Flautista y clarinetista, capacidades que las desarrolló desde niño. La gente le llamaba “Chaupi”, porque el cura de la parroquia le puso este nombre cuando salió con la banda por primera vez al público. Le vio al niño pequeñito, le dijo “chaupi músico”, que significa mitad de músico. Daniel Proaño Rivadeneira, músico importante en la historia de la música de Cotacachi.

Desde joven se dedicó a enseñar instrumentos de cuerda. Muchos músicos cotacacheños fueron sus discípulos en la ejecución de guitarra y bandolín. Instrumentos que en esos años fueron generalizados en Cotacachi. A él se debe, tal vez, el desarrollo de vocación musical de nuestro pueblo.

Ha producido pequeñas composiciones populares que demuestran inteligencia para la composición musical. Por desgracia, la época no ofrecía oportunidades de desarrollo artístico musical. Con seguridad, habría sido un músico y artista de valor nacional.

Una célebre frase asegura que la humanidad se compone más de muertos que de vivos. Y aquella otra que enseña que los muertos mandan, tienen un fondo de verdad indiscutible. Vivimos del ayer más que del presente.

Somos el resultante de generaciones que actuaron antes que nosotros y de fuerzas que obraron activamente en épocas remotas. Ni el hoy se puede comprender sin conocer el ayer, ni observar el futuro adecuadamente sin medir las fuerzas que influyeron en la evolución de la sociedad.

Ramiro Ruiz R.

Fotos: Jorge Vinueza